3.4 Warmwasser

In der Regel ist eine Heizungswärmepumpe nicht nur für die eigentliche Heizung zuständig, sondern auch für die Erwärmung des Trinkwassers zum Waschen, Baden und Duschen. Dieses »Trinkwarmwasser« bezeichne ich in diesem Buch kurz als »Warmwasser«. Den ebenfalls gebräuchlichen Begriff »Brauchwasser« vermeide ich dagegen, weil Brauchwasser eigentlich ein Synonym zu Betriebswasser ist, also für technische Prozesse genutztes Wasser, das in der Regel keine Trinkwasserqualität hat.

Der Umgang mit Warmwasser ist komplizierter, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Dafür gibt es zwei Gründe:

-

Legionellen: Legionellen sind Bakterien, die schwere Krankheiten auslösen können, neben der Legionärskrankheit auch Lungenentzündungen und das Pontiac-Fieber. Legionellen sind natürlicher Bestandteil von Oberflächengewässern und Grundwasser. Sie vermehren sich in stehendem Wasser mit einer Temperatur zwischen 30 und 45 °C stark. In 60 °C heißem Wasser erfolgt eine Abtötung innerhalb von 30 Minuten, bei 65 °C sogar innerhalb von zwei Minuten.

-

Effizienz: Wärmepumpen laufen bei einer möglichst niedrigen Wassertemperatur mit der höchsten Leistungszahl. Während für die Heizung im Idealfall ca. 30 °C ausreichen (gut gedämmtes Haus mit Fußbodenheizung), sollte Warmwasser auf 60 °C erwärmt werden. Um Effizienz und Trinkwassersicherheit unter einen Hut zu bringen, erfolgt die Trinkwassererwärmung getrennt von der Heizwassererwärmung in eigenen Betriebsphasen.

Minimalkonzept

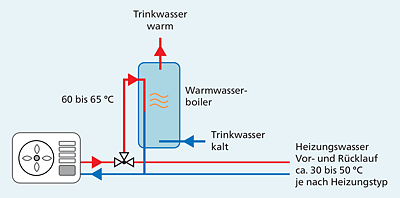

Der einfachste Weg, mit einer Wärmepumpe sowohl zu heizen als auch Trinkwasser zu erwärmen, ist die Platzierung eines Drei-Wege-Ventils (auch Vorrangumschaltventil, VUV) am Ausgang der Wärmepumpe. Das von der Wärmepumpe erzeugte Warmwasser kann nun wahlweise durch den Heizungskreislauf oder durch den Warmwasserboiler geleitet werden (siehe Abbildung 3.3).

Im ersten Fall heizt die Wärmepumpe das Wasser auf eine für die Heizung geeignete und an den aktuellen Heizbedarf angepasste Vorlauftemperatur auf. Oft reichen 35 °C oder weniger; in einem Altbau mit herkömmlichen Heizkörpern ist eine höhere Vorlauftemperatur erforderlich, vielleicht 45 oder 50 °C. Im zweiten Fall muss die Wärmepumpe das Wasser dagegen auf über 60 °C aufheizen, damit die Boilertemperatur 60 °C erreicht.

Falls es der Wärmepumpe nicht gelingt, die für das Warmwasser erforderliche Temperatur von gut 60 °C zu erreichen, kommt der in die Wärmepumpe integrierte Heizstab zum Einsatz (siehe auch Abschnitt 2.10, »Betriebsweise von Wärmepumpen«). Am häufigsten wird das an kalten Tagen der Fall sein, wenn Sie sich für eine Luftwärmepumpe entschieden haben.

Abbildung 3.3

Heizung und Warmwassererwärmung per Wärmepumpe

Wie bereits in Kapitel 2, »Grundlagen und Funktionsweise«, beschrieben, ist bei manchen Wärmepumpen ein Warmwasserboiler direkt im Gerät integriert. Das verkürzt die Leitungswege und vereinfacht die Installation, gibt aber weniger Spielraum für individuelle Anpassungen. Der Heizstab kann in diesem Fall auch direkt im Boiler platziert werden, sofern keine Notwendigkeit für sehr heißes Heizwasser besteht (z. B. zur Beheizung eines schlecht gedämmten Hauses mit Heizkörpern).

Varianten

Es gibt auch andere Wege, um hygienisch Warmwasser zu erzeugen. Sämtliche Varianten setzen voraus, dass die Wärmepumpe zuerst einen Pufferspeicher erhitzt. Der Puffer kann wahlweise als Hygienespeicher ausgeführt sein oder mit einer Trinkwasserstation kombiniert werden. Ich gehe auf die unterschiedlichen Konzepte im Abschnitt 3.5 näher ein.

Vermeidung von Legionellen

Legionellenerkrankungen traten in der Vergangenheit vor allem in Kasernen, Sportheimen und Hotels auf, also überall, wo große, weit verzweigte Warmwasseranlagen im Einsatz sind. Wohnungen und Einfamilienhäuser waren dagegen kaum betroffen: Dort sind die Leitungswege in der Regel kurz. Das Warmwasser wird oft in einem Gasdurchlauferhitzer oder in einem Elektroboiler erwärmt. Sofern dort die Temperatur nicht zu niedrig eingestellt wurde, ist ein starkes Legionellenwachstum nahezu ausgeschlossen. Der bis heute gebräuchliche Einsatz von Solarthermie ist ebenfalls vorteilhaft – auch dabei wird Wasser so stark erhitzt, dass sämtliche Legionellen absterben. (Je nach Wohngegend haben Sie eher ein Verkalkungsproblem, das aber immerhin gesundheitlich unbedenklich ist.)

Das höhere Energiebewusstsein führt nun aber dazu, dass Legionellen auch außerhalb von Großanlagen zum Problem werden (siehe auch den folgenden Lesetipp). Egal ob beim Neubau oder bei der Sanierung sollten daher zwei Grundprinzipien beachtet werden: Das Warmwasser muss ausreichend heiß gemacht werden (auch wenn die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe darunter leidet), und es muss im Boiler sowie in allen Leitungen genug Durchsatz herrschen, damit es nirgendwo zu langen Stehzeiten kommt.

In den folgenden Punkten gehe ich auf einige Detailempfehlungen ein.

-

Boilertemperatur: Der Warmwasserboiler muss grundsätzlich auf ca. 60 °C aufgewärmt werden. Legionellen sterben dabei ab. Allerdings müssen Sie bei den Armaturen darauf achten, dass das Warmwasser dort ausreichend mit Kaltwasser gemischt wird, damit es zu keinen Verbrühungen kommen kann.

Aus Energiespargründen wird mitunter darauf verzichtet, derart hohe Temperaturen ständig einzuhalten. Stattdessen wird der Boiler durch ein sogenanntes »Legionellenprogramm« nur einmal wöchentlich auf über 60 °C erhitzt. Die hygienische Wirksamkeit dieser Maßnahme wird aber unter anderem vom deutschen Umweltbundesamt bezweifelt.

-

Boilergröße: Die Wassertemperatur im Boiler ist geschichtet. Auch wenn das Wasser ganz oben 60 °C oder mehr hat, ist es im untersten Bereich womöglich gerade einmal knapp 40 °C warm – ideale Bedingungen für ein Legionellenwachstum also! Das ist umso problematischer, je größer das Boilervolumen ist. Insofern sollte der Boiler auf keinen Fall überdimensioniert werden.

-

Stagnation: Legionellen können sich auch außerhalb des Boilers in Leitungen bilden, wenn das Wasser dort regelmäßig ausreichend lang steht (»Stagnation«). Das gilt sogar für Kaltwasserleitungen, wenn sich diese zu wenig isoliert neben Warmwasserleitungen befinden. Abhilfe schaffen die folgenden Maßnahmen:

-

Leitungen sollten generell so kurz wie möglich sein. Gerade bei der Planung eines Neubaus sollten Sie darauf Rücksicht nehmen.

-

Verzichten Sie auf eine Zirkulationsleitung!

-

Vermeiden Sie Stichleitungen, in denen Wasser längere Zeit steht. Besser sind Ring- oder Reihenleitungen, bei denen sich der größte Verbraucher (bei Kaltwasser das WC, bei Warmwasser zumeist die Dusche) am Ende befindet. Damit wird für alle Wasserentnahmestellen stets möglichst frisches Wasser garantiert. Wenn Sie sich für die Details interessieren, finden Sie im folgenden Kasten einige Links.

-

Länger nicht verwendete Systeme (das Ferienhaus) oder Systemteile (die Leitungen zur selten benutzten Dusche im Keller) sollten vor einer neuerlichen Verwendung ausreichend durchgespült werden.

-

Lesetipps

In ihrer Dissertation »Untersuchung zur Besiedlung der Warmwassersysteme von Ein- und Zweifamilienhäusern mit Legionellen« hat Juliane Stanke 2005 nach Legionellen in Münster und Greven gesucht – und wurde bei ca. 5 % der Proben erschreckend oft fündig. Als auslösende Faktoren hat sie eine zu niedrige Wassertemperatur (unter 55 °C) sowie die Verwendung einer Zirkulationsleitung festgestellt. (In einer Zirkulationsleitung wird warmes Wasser quasi im Kreis gepumpt. Das ist zwar mit hohen Wärmeverlusten verbunden, dafür steht bei jedem Wasserhahn sofort warmes Wasser zur Verfügung.)

Der Einfluss verschiedener Trinkwasserleitungssysteme (Stichleitung, Reihenleitung, Ringleitung usw.) geht stark in die Sanitärtechnik und ist außerhalb der Reichweite dieses Buchs. Wenn Sie sich dafür interessieren, z. B. bei der Planung eines neuen Einfamilienhauses, werfen Sie einen Blick auf die folgenden Seiten:

https://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/342/Trinkwasser-Leitungssysteme

https://www.sanitaerjournal.de/mit-reihen-oder-ringleitungen-schon-bei-der-planung-stagnation-vermeiden_1966

https://www.ikz.de/ikz-praxis-archiv/p0104/010404.php

Energiebedarf für das Warmwasser

In der Vergangenheit wurde der Energiebedarf für die Erwärmung des Warmwassers pauschal mit ca. einem Sechstel des Gesamtenergiebedarfs der Heizung veranschlagt. Diese Pi-mal-Daumen-Schätzung ist mittlerweile hinfällig. Gerade bei Niedrigenergiehäusern ist der Heizbedarf stark gesunken, während der Energieaufwand für die Warmwassererzeugung weitgehend gleich geblieben ist.

Grundsätzlich sind 1,16 Wh Energie notwendig, um einen Liter Wasser um ein Kelvin zu erwärmen. Wenn das Trinkwasser mit 15 °C in das Haus kommt und auf 60 °C erwärmt werden soll, ergeben sich 52,2 Wh pro Liter. Der Tagesbedarf pro Person wird oft mit 40 bis 50 l veranschlagt. Je nachdem, wie oft Sie oder Ihre Familienmitglieder duschen oder baden, kann der Wert auch beträchtlich höher ausfallen. Der in Wärmepumpen integrierte Boiler hat häufig ein Volumen von ca. 200 Litern. Dezidierte Warmwasserpumpen (siehe Kapitel 5) sehen zumeist Boilergrößen zwischen 250 und 300 Liter vor.

Zu bedenken ist auch, dass Sie das Wasser nicht mit 60 °C nutzen, sondern kaltes Wasser hinzumischen. Damit wird die nutzbare Wassermenge größer. Für die folgende Abschätzung habe ich mit 40 Liter bei 60 °C pro Person gerechnet. Das ergibt für eine vierköpfige Familie einen Energiebedarf von etwas mehr als 8 kWh pro Tag oder gut 3000 kWh pro Jahr.

40 × 4 × 52,2 = 8352 Wh = 8,35 kWh/Tag

8,35 × 365 = ca. 3050 kWh/Jahr

Wird das Wasser mit einer Wärmepumpe erwärmt, profitieren wir von deren Leistungszahl. Hier sollten Sie allerdings keine allzu optimistischen Werte annehmen. Bei einer Luftwärmepumpe mit einer Außentemperatur von 5 °C (278 Kelvin) und einer Zieltemperatur von 60 °C (333 Kelvin) beträgt der theoretisch maximale Wirkungsgrad für den Carnot-Prozess etwa 6.

COPMax = TMax / (TMax – TMin) = 333 / 55 = 6,05

In der Praxis erreichen wir bestenfalls die Hälfte davon, im Winter manchmal noch weniger (wenn die Wärmepumpe mit dem Heizstab dazuheizen muss), im Sommer mehr. Mit einer durchschnittlichen Jahresarbeitszahl von 3 würde der Strombedarf für die Wärmepumpe nur für die Warmwassererwärmung pro Tag ca. 2,8 kWh betragen, im Jahr knapp 1000 kWh.