2.10 Betriebsweise von Wärmepumpen

Wärmepumpen können nicht nur nach der Art der verwendeten Wärmemedien unterschieden werden (Luft, Wasser, Sole etc.), sondern auch nach der Betriebsweise. In der Vergangenheit gab es bei vielen Wärmepumpen nur zwei Betriebszustände, ein oder aus. Die Leistung ist damit starr vorgegeben, entweder volle Leistung oder gar keine.

Wenn in der Übergangszeit wenig Heizleistung erforderlich ist, schalten sich solche Wärmepumpen relativ oft an und aus, d. h., sie »takten«. Das ist nicht nur akustisch unangenehm, sondern schadet auch der Lebensdauer (wobei eine gute Wärmepumpe sehr viele Taktzyklen überlebt). Das Takten kann durch die Verwendung eines Puffers reduziert werden; das ist aber mit anderen Nachteilen verbunden. Darauf gehe ich in Abschnitt 3.5, »Pufferspeicher«, näher ein.

Modulierende Wärmepumpen

Fast alle modernen Heizungswärmepumpen arbeiten »modulierend«, können also in einem relativ breiten Leistungsbereich (z. B. 20 % bis Volllast) arbeiten. Die größte technische Herausforderung zur Realisierung solcher Wärmepumpen bestand darin, die Drehzahl des Verdichtermotors variabel zu steuern. Daraus ergibt sich ein bestimmter Leistungsbereich, den die Wärmepumpe im Betrieb abdecken kann, z. B. von 2 kW bis 10 kW. Das entspricht einem Modulationsgrad von 20 % bis 100 %. Wenn die Wärmepumpe nicht unter Volllast läuft, spricht man von einem Teillastbetrieb.

Der gängigste Weg zur Modulierung ist die sogenannte Invertertechnik: Dabei wird die Wechselspannung der Stromversorgung (bei uns 50 Hertz) in eine Gleichspannung und dann wieder zurück in eine Wechselspannung mit variabler Frequenz umgewandelt, z. B. im Bereich zwischen 20 und 100 Hz. Dementsprechend arbeitet der Kompressor langsamer oder schneller. Die für die Frequenzumwandlung zuständige Elektronik ist der »Inverter«, dementsprechend werden modulierende Wärmepumpen oft Inverterwärmepumpen genannt. Natürlich müssen auch die restlichen Komponenten der Wärmepumpe in ihrer Leistung angepasst werden, also der Ventilator bzw. die Sole- oder Wasserpumpe.

Modulierende Wärmepumpen haben über die bessere Leistungssteuerung hinaus weitere Vorteile:

-

Es besteht die Möglichkeit, den Betrieb der Wärmepumpe in der Nacht abzusenken und so leiser zu machen. Das hilft bei der Einhaltung der Lärmschutzvorschriften und besänftigt die Nachbarschaft.

-

Wenn Sie selbst Strom mit einer Photovoltaikanlage erzeugen, ist bei einer modulierenden Wärmepumpe der Eigennutzungsanteil größer. Gerade in der Übergangszeit liefert eine PV-Anlage selten die Maximalleistung. Es ist daher besser, wenn auch die Wärmepumpe über längere Zeit beispielsweise mit 50 % Prozent ihrer Leistung läuft, als wenn sie die halbe Zeit unter Volllast läuft (die PV-Anlage kann den hohen Strombedarf der Wärmepumpe nicht vollständig abdecken) und dann wieder ganz ausgeschaltet ist (der Strom der PV-Anlage muss ins Netz eingespeist werden).

-

Modulierende Wärmepumpen können »sanft« anfahren, was der Lebensdauer aller Komponenten zugutekommt.

Gibt es auch Nachteile? Als sich modulierende Wärmepumpen vor gut 10 Jahren etablierten (bei Klimaanlagen ist die Technik schon länger üblich), waren sie etwas teuer, galten als störungsanfälliger und weniger effizient, vor allem, wenn sie unter Volllast arbeiteten (Leistungsverluste im Inverter). Heute gelten modulierende Wärmepumpen als Stand der Technik. Nicht modulierende Modelle sind eher die Ausnahme und kommen unter anderem bei Kleingeräten zum Einsatz.

Monovalenter versus bivalenter Betrieb

Der Begriff »monovalent« bedeutet, dass ein Wärmeerzeuger für die gesamte Heizung zuständig ist – im Kontext dieses Buchs zumeist eine Wärmepumpe. Von einem »bivalenten« System spricht man, wenn es eine zweite Wärmequelle gibt, die bei Bedarf zugeschaltet werden kann.

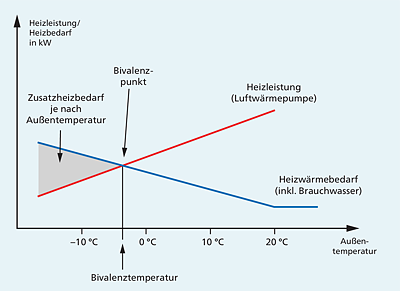

Bei Wärmepumpen handelt es sich bei der zweiten Wärmequelle zumeist um einen elektrischen Heizstab, der an besonders kalten Tagen zum Einsatz kommt. Wenn es der Wärmepumpe also nicht mehr gelingt, die erforderliche Vorlauftemperatur für die Heizung bzw. die Warmwassererwärmung zu produzieren, wird die verbleibende Temperaturdifferenz elektrisch nachgeheizt (siehe Abbildung 2.16). Beachten Sie, dass der Heizwärmebedarf in Abbildung 2.16 auch bei 20 °C Außentemperatur nicht auf null sinkt: Sie wollen auch im Sommer duschen, und dazu brauchen Sie Warmwasser.

Abbildung 2.16 Wenn die Außentemperatur kleiner als die Bivalenztemperatur ist, muss mit dem Heizstab elektrisch zugeheizt werden.

Besonders wichtig ist ein Heizstab bei Luftwärmepumpen, weil die Außentemperatur stark variiert. Bei Erdwärme- oder Wasserwärmepumpen mit nahezu konstanten Sole- bzw. Wassertemperaturen kann auf den Heizstab verzichtet werden (außer die Wärmepumpe ist von ihrer Leistung sehr knapp dimensioniert); die Funktion des Heizstabs lässt sich zumeist im Einstellungsmenü der Wärmepumpe deaktivieren.

Der Heizstab befindet sich normalerweise direkt in der Wärmepumpe im Heizwasserkreislauf. Bei Wärmepumpen mit integriertem Warmwasserboiler kann der Heizstab aber auch dort platziert sein. Gerade wenn die Wärmepumpe in Kombination mit einer Fußbodenheizung verwendet wird, stellt die Vorlauftemperatur für die Heizung selten ein Problem dar, selbst an extrem kalten Tagen. Aber die Erwärmung des Warmwassers auf rund 60 °C ist schwierig. Insofern macht die Platzierung des Heizstabs im Warmwasserboiler Sinn.

Anstelle eines Heizstabs kann die Bivalenz auch mit einer Gasheizung erreicht werden. In der Regel ist die Gasheizung aber so ausgelegt, dass sie die Wärmepumpe nicht nur ergänzen, sondern vollständig ersetzen kann. Dann liegt ein hybrides Heizungssystem vor (siehe Abschnitt 2.8).

Vereinfachte Heizleistungskurve

In Abbildung 2.16 ist der Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Heizleistung stark vereinfacht. Bei keiner realen Luftwärmepumpe steigt die Heizleistung linear mit der Außentemperatur an. Im Datenblatt von Wärmepumpen finden Sie oft ein ganzes Bündel von Heizleistungskurven mit unterschiedlichen Verläufen je nach Außentemperatur und gewünschter Vorlauftemperatur. Es geht mir an dieser Stelle nur darum, das Prinzip zu verdeutlichen.

Warum ist der Heizstab zweckmäßig?

Bivalente Systeme können vermieden werden, indem die Wärmepumpe deutlich stärker dimensioniert wird. Eine Wärmepumpe mit genug Leistung verschiebt den Bivalenzpunkt so weit nach links, dass es schließlich keinen Tag im Jahr mehr gibt, an dem eine Zusatzheizleistung erforderlich ist. Allerdings ist die Wärmepumpe dann für die restlichen 350 oder 360 Tage im Jahr massiv überdimensioniert (siehe dazu auch Abbildung 6.9 in Abschnitt 6.3, »Beispiel 2: Hybrid-Wärmepumpe in unsaniertem Bestandsgebäude«). Bei modulierenden Wärmepumpen ist das zwar nicht so schlimm wie in der Vergangenheit, wo die Wärmepumpe einem raschen Ausfall entgegentaktete; eine zu große Wärmepumpe bleibt aber eine Geldverschwendung.

Abbildung 2.16 macht ersichtlich, warum ein bivalentes System sinnvoll ist: Dank Heizstab kann die Wärmepumpe so ausgelegt werden, dass sie für den Normalfall genau passt. Nur an wenigen Tagen, wenn die Außentemperatur niedriger als die Bivalenztemperatur ist, muss der Heizstab die Differenz zwischen Heizleistung und Wärmebedarf kompensieren.

Die Angst vor dem Heizstab

Während eine Wärmepumpe Wärme mit einer hohen Leistungszahl erzeugt, produziert ein elektrischer Heizstab aus einer Kilowattstunde Strom »nur« eine Kilowattstunde Wärme. Das können auch eine alte Glühbirne oder eine Stromheizung. Genau diesen Fall will eine Wärmepumpe vermeiden.

Bei einer Wärmepumpe mit zu wenig Leistung ist der Heizstab häufig im Einsatz. Die Jahresarbeitszahl (JAZ, siehe Abschnitt 2.11, »Leistungszahl, Jahresarbeitszahl und andere Kennzahlen«) rasselt dann in den Keller, der Stromverbrauch steigt schier ins Unermessliche.

Deswegen ist es entscheidend, die Wärmepumpe richtig zu dimensionieren (siehe auch Abschnitt 3.8, »Auswahl der Wärmepumpe«). Die Bivalenztemperatur muss so niedrig sein, dass die Zusatzleistung des Heizstabs wirklich nur in Ausnahmefällen benötigt wird. Das Fraunhofer-Institut hat diverse reale Systeme ausgewertet. Der Anteil der für den Heizstab aufgewendeten Energie betrug weniger als zwei Prozent:

Fazit: Bei Wärmepumpen mit zu wenig Leistung verursacht der Heizstab hohe Heizkosten. Aber bei richtiger Auslegung ist der Heizstab ein wertvolles Hilfsmittel, um Investitionskosten zu sparen. Angst vor dem Heizstab ist dann nicht angebracht.

Wärmepumpenkaskaden

Bei großem Heizbedarf, z. B. für ein Mehrparteienhaus oder ein Unternehmen, kann es effizienter sein, anstelle einer sehr großen Wärmepumpe mehrere Geräte in einer Kaskade zu schalten. Dabei gibt es verschiedene Gestaltungsformen:

-

Je nach Wärmebedarf läuft nur ein Gerät oder teilen sich mehrere Wärmepumpen die Arbeit auf.

-

Eine Wärmepumpe übernimmt die Heizlast; eine zweite, dafür optimierte Wärmepumpe kümmert sich dagegen um heißeres Warmwasser.

Bei Einfamilienhäusern sind Wärmepumpenkaskaden nicht zweckmäßig, insofern gehe ich auf dieses Thema hier nicht tiefer ein.

Sperrzeiten

Manche Energieversorgungsunternehmen bieten für den Betrieb der Wärmepumpe eigene, günstigere Stromtarife an. Die sind allerdings mit dem Nachteil verbunden, dass das EVU den Strom bis zu dreimal täglich für jeweils bis zu zwei Stunden abschalten darf. Diese sogenannten »Sperrzeiten« helfen dem EVU, Stromlastspitzen zu glätten. In Deutschland sind diese Sperrzeiten aktuell noch statisch, treten also immer zur gleichen Uhrzeit auf. (Welche Zeiten das sind, hängt von Ihrem Energieversorgungsunternehmen ab. Um ein Beispiel zu nennen: 17:30 bis 19:30 Uhr für die Monate Oktober bis März.)

Ein Pufferspeicher (siehe Abschnitt 3.5) wird manchmal als Maßnahme gegen die Auswirkungen von Sperrzeiten dargestellt – aber dieses Argument trifft nur mit Einschränkungen zu: In vielen Ländern gibt es vor der Abschaltung keine Vorwarnung durch das EVU; daher ist es unmöglich, den Puffer vorausschauend aufzuwärmen.

Grundsätzlich besteht mit oder ohne Puffer keine Gefahr, dass Ihr Haus während einer Abschaltung auskühlt. Zum einen sind die Abschaltzeiten in der Realität meist viel kürzer, zum anderen verhindert die Masse des Hauses jede schnelle Temperaturschwankung: Eine Fußbodenheizung, die den Estrich und eventuell die Betondecken erwärmt, wirkt wie ein riesiger Wärmepuffer. Dessen Energiegehalt ist um ein Vielfaches größer als jeder eventuell im Keller aufgestellte Wasserpuffer.

Am ehesten sind Beeinträchtigungen bei der Warmwasserversorgung zu befürchten, wenn gerade während einer Abschaltung viel geduscht oder gebadet wird.

Smart-Grid-Ready

Viele Wärmepumpen werden mit dem Attribut »SG-Ready« beworben. Dabei handelt es sich um zwei zusätzliche Steuerungseingänge, um die Wärmepumpe zwischen vier Modi umzuschalten. Die vier Modi lassen sich ein wenig salopp so charakterisieren:

-

1: aus

-

2: ein (Normalbetrieb)

-

3: ein (Sparbetrieb, es steht wenig Strom zur Verfügung)

-

4: ein (Extrabetrieb, es steht viel Strom zur Verfügung)

Gedacht ist diese Funktion, um Energieversorgungsunternehmen die Möglichkeit zu geben, den Stromverbrauch besser an die aktuelle Produktion anzupassen: Wärmepumpen und andere Großverbraucher sollen bevorzugt dann arbeiten, wenn im Netz gerade sehr viel Strom zur Verfügung steht. Daraus soll ein intelligentes Stromnetz entstehen, eben ein Smart Grid.

Aktuell bleiben diese Funktionen in den DACH-Ländern leider zumeist ungenutzt, weil die wenigsten Energieversorgungsunternehmen entsprechende Informationen an die Hauseinspeisung bzw. an die Wärmepumpe weitergeben können (oder wollen?). Ganz anders sieht es in Frankreich aus, wo diese Funktion aktiv genutzt wird, um Stromversorgungsengpässe zu kompensieren.

Dafür könnten die SG-Ready-Funktionen verwendet werden, um den Betrieb der Wärmepumpe besser mit der Stromproduktion der eigenen Photovoltaik-Anlage abzustimmen: Wenn die PV-Anlage mehr Strom produziert, als gerade im Haushalt benötigt wird, kann der Wechselrichter die Wärmepumpe anweisen, den Betriebszustand 4 zu aktivieren und z. B. vorausschauend den Warmwasserboiler oder einen Pufferspeicher zu erwärmen. In der Praxis wird auf diese Steuerungsmöglichkeiten aber zumeist verzichtet: Im Winter gibt es nur selten zu viel PV-Strom, im Sommer braucht die Wärmepumpe wiederum sowieso nur wenig Strom. Auch mit noch so intelligenten Steuerregeln gelingt es kaum, einen messbaren Nutzen zu erzielen.