6.3 Beispiel 2: Hybrid-Wärmepumpe in unsaniertem Bestandsgebäude

Im Mittelpunkt dieses Beispiels steht ein Gebäude in Unterfranken (siehe Tabelle 6.3). Die Familie mit zwei Kindern hat das 1973 erbaute Einfamilienhaus vor einigen Jahre gekauft und vor allem optische Sanierungen im Innenbereich durchgeführt. Wegen häufiger Störungen an der alten Gasheizung soll nun eine neue Heizungsanlage eingebaut werden. Die vorhandenen Heizkörper sollen beibehalten werden, großflächige Umbauarbeiten für eine Fußbodenheizung kommen zum Zeitpunkt des Heizungstausches nicht infrage.

Eine Besonderheit des Hauses ist ein Gaskachelofen im großen Wohnzimmer, der besonders an kalten Tagen intensiv genutzt wird. Ähnlich wie bei einem Holzofen wird der Gas-Kachelofen manuell gestartet und muss auch von Hand ausgeschaltet werden. Sobald der Kachelofen die Raumluft auf eine höhere Temperatur erwärmt hat als die am Heizungsthermostat der Heizkörper eingestellte, schließen sich die Ventile im Heizkörperthermostat automatisch. Der Kachelofen übernimmt dann die gesamte Raumheizung. Die Auswirkungen auf das Heizungssystem werden wir später analysieren.

Das Trinkwarmwasser wird in einem Warmwasserspeicher (Boiler) erhitzt und dort gespeichert. Dank des vorhandenen Gas-Spitzenlastkessels kann der Boiler so weit wie möglich mit der Wärmepumpe effizient erhitzt werden. Höhere Temperaturen werden vom Gaskessel bereitgestellt.

|

|

Eckdaten Einfamilienhaus |

|---|---|

|

Baujahr |

1973 |

|

Wärmeschutzniveau |

schlecht, alle Bauteile aus dem Baujahr |

|

Wohnfläche |

160 m² |

|

Art der Nutzung |

4-köpfige Familie |

|

Besonderheiten |

Gas-Kachelofen im Wohnzimmer |

|

Jahr des Heizungstausches |

2021 |

|

Anlagenart |

Hybridheizung: Gas-Brennwertkessel und Luft-Wasser-Wärmepumpe |

|

Wärmeverteilung |

Heizkörper |

|

Systemtemperaturen |

65 °C Vorlauftemperatur |

|

Ergänzende Maßnahmen |

Einbau eines Heizkörpers im bisher durch den Kachelofen beheizten Wohnzimmer |

|

Wärmeverbrauch vor Heizungstausch |

ca. 24.000 kWh |

Tabelle 6.3 Steckbrief

Die Gebäudehülle befindet sich noch im Zustand des Baujahres 1973 und weist einen entsprechend niedrigen Wärmeschutz auf. Die Sanierung des Dachs ist für die nächsten Jahre vorgesehen, neue Fenster und eine Dämmung der Fassade vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Trotz der nicht optimalen Bedingungen (Heizkörper, schlecht gedämmtes Gebäude) bestand der Wunsch, dass die neue Heizungsanlage umweltschonend Wärme erzeugt und die dafür notwendige Energie mittels einer Photovoltaikanlage teilweise selbst erzeugt werden kann. Zusammen mit dem Heizungsfachbetrieb ist die Wahl auf eine Hybridanlage gefallen, die aus einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und einer Gas-Brennwertheizung besteht. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Vor- und Nachteile derartiger Heizungssysteme gibt der folgende Abschnitt.

Bei der vorliegenden Anlage kann eine Außentemperatur im Bedienmenü eingestellt werden, ab der die Gasheizung in Betrieb geht, sodass die Anlage immer den günstigeren Wärmeerzeuger nutzt. Dies ist für moderne Anlagen typisch. Bei anderen Herstellern können die jeweiligen Energiepreise eingestellt werden, und die Anlage entscheidet selbst, bei welchen Bedingungen welcher Wärmeerzeuger betrieben wird.

Vor- und Nachteile von Hybridanlagen

Hybridheizungen bieten sich an, wenn wie in diesem Beispiel hohe Systemtemperaturen in den Heizkreisläufen notwendig sind (siehe auch Abschnitt 2.8, »Hybridsysteme«). Insbesondere wenn Bedenken hinsichtlich der zuverlässigen Wärmeversorgung durch eine Wärmepumpe vorliegen, vermittelt eine Hybridanlage ein Gefühl größerer Sicherheit, das Haus auch an kalten Wintertagen warm zu halten.

Bei Hybridanlagen entstehen im Vergleich zu einer monovalenten Wärmepumpe höhere Investitionskosten, da zwei vollwertige Wärmeerzeuger installiert werden müssen. Außerdem entstehen zusätzliche Betriebskosten für den Kaminkehrer und die Grundgebühr für einen Gaszähler. Gleichzeitig kann eine Kostenersparnis bei der Investition für die Wärmepumpe erzielt werden, da diese eine geringere Leistung besitzen kann als für den Fall, dass die Wärmepumpe alleinig das Gebäude beheizen muss.

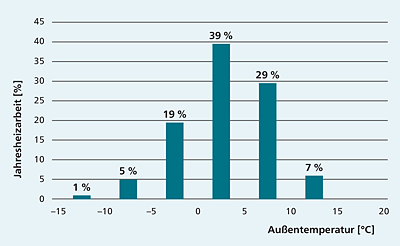

Lassen Sie uns hier noch mal kurz die Inhalte aus Abschnitt 2.10, »Betriebsweise von Wärmepumpen«, wiederholen: Auch bei einer monovalenten Wärmepumpe wird ein Teil der Heizlast durch einen Heizstab gedeckt. Der Heizstab geht jedoch nur an besonders kalten Tagen (ca. –5 °C oder weniger) in Betrieb. Da es im Jahr nur vergleichsweise wenige dieser kalten Tage gibt (siehe Abbildung 6.9), übersteigen die niedrigeren Investitionskosten durch die geringere Leistung der Wärmepumpe die Mehrkosten, die durch den höheren Verbrauch des Heizstabes erzeugt werden. In Summe ist dies also eine wirtschaftliche Lösung.

Abbildung 6.9 Beispielhafte Verteilung der Wärmeerzeugung in Abhängigkeit der Außentemperatur. Nur 5 % der Wärme wird bei Temperaturen zwischen –5 °C und –10 °C benötigt. Unterhalb von –10 °C ist nur 1 % der Wärme notwendig. Datenquelle: Frank Rosteck.

In Hybridanlagen übernimmt die Gasheizung (oder ein anderer Heizungstyp) die Funktion des Heizstabes. Da die Wärmeerzeugung mit Gas deutlich kostengünstiger ist als bei einem strombetriebenen Heizstab, kann der Anteil der Wärmebereitstellung durch die Gasheizung erhöht werden. Dies ermöglicht eine kleinere Dimensionierung der Wärmepumpe, was Kosteneinsparungen mit sich bringt. Sie werden vielleicht überrascht sein, wie signifikant dieser Effekt sein kann.

Nehmen wir an, die Gasheizung soll 20 % des Wärmebedarfs decken, was bedeutet, dass die Wärmepumpe 80 % der Wärme im Jahr erzeugt. Nach Norm muss die Wärmepumpe dann lediglich 30 % der gesamten Heizlast abdecken können. Wenn die Heizlast beispielsweise bei einem üblichen Bestandsgebäude bei 15 kW liegt, wäre eine Wärmepumpe mit einer Leistung von etwa 5 kW ausreichend, um 80 % der Wärme durch die Wärmepumpe bereitzustellen.

Dieser Sachverhalt macht sich auch in den Anforderungen der Bundesförderung für effiziente Gebäude in Deutschland bemerkbar. Damit Wärmepumpen gefördert werden, muss die Wärmeerzeugung für das zu beheizende Gebäude zu 65 % mit erneuerbarer Energie erfolgen. (Dabei wird Wärme aus einer Wärmepumpe als erneuerbare Energie betrachtet, unabhängig davon, mit welchem Strom sie betrieben wird.) Die Anforderung wird als erfüllt angesehen, wenn die Leistung einer Wärmepumpe 30 % der Heizlast des Gebäudes besitzt. Wie im vorherigen Absatz beschrieben, wird damit laut Norm ein Deckungsanteil von 80 % erreicht, was eine Übererfüllung der 65 % Anteil an erneuerbarer Energie darstellt.

Zusätzlich bieten Hybridanlagen die Flexibilität, zwischen verschiedenen Energieträgern zu wählen, in diesem Fall zwischen Strom und Gas. Abhängig von den Energiepreisen und den Betriebsbedingungen kann die wirtschaftlichere Energiequelle genutzt werden. Je kälter die Außentemperatur ist, desto ineffizienter arbeitet beispielsweise eine Luft-Wärmepumpe, was zu einem höheren Strombedarf und höheren Wärmegestehungskosten führt, also den Kosten, die für die Erzeugung einer Kilowattstunde Wärme anfallen. Die Wärmegestehungskosten der Gasheizung hingegen sind weitgehend unabhängig von der Außentemperatur. In der Regel wird es also eine Außentemperatur geben, unterhalb derer die Wärmeerzeugung mit der Gasheizung günstiger ist als mit der Wärmepumpe. Steht sehr kostengünstiger Strom zur Verfügung, beispielsweise aus einer Photovoltaikanlage, kann es vorkommen, dass die Wärmeerzeugung mit der Wärmepumpe bei jeder Temperatur kostengünstiger ist als mit der Gasheizung.

Vermeiden Sie überdimensionierte Wärmepumpen!

Bei Hybridanlagen sollte immer geprüft werden, ob die Leistung der Wärmepumpe sinnvoll gewählt wurde. Ein grober Anhaltspunkt für die Auslegung ist eine Leistung der Wärmepumpe, die ca. 40 % der Heizlast des Gebäudes entspricht. Hierbei ist es wichtig, mit der richtigen Datengrundlage zu arbeiten. Zur Dimensionierung der Heizungsanlage ist es empfehlenswert, die Heizlast des Gebäudes zu berechnen (siehe Abschnitt 3.7, »Heizlast und Heizwärmebedarf«). Eine Auslegung, die sich an der Leistung der alten Heizung orientiert, führt in der Regel zu deutlich überdimensionierten Anlagen.

Da bei Gas- und Ölheizungen tendenziell bereits die kleinsten Geräte für die Versorgung eines Einfamilienhauses ausreichen und zusätzlich die Mehrkosten bei höheren Anlagenleistungen nicht so ausgeprägt steigen wie bei Wärmepumpen, werden in Hybridanlage die Spitzenlastkessel meist auf die volle Heizlast des Gebäudes ausgelegt.

Effizienz und Wirtschaftlichkeit

Die Gesamtkosten der Hybridanlage betragen knapp das Doppelte des eigentlichen Gerätepreises (siehe Tabelle 6.4). Häufig wird dieses Verhältnis unterschätzt. Auch Internetangaben über Anlagenkosten gehen meist von einem deutlich zu geringen Wert aus. Die Gesamtkosten von 30.000 € liegen für das Jahr 2021 in einem üblichen Bereich, waren tendenziell sogar eher günstig.

Eine Auswertung der Anlagendaten im zweiten Betriebsjahr nach der Sanierung zeigt, dass der Anteil an Wärmeerzeugung mit Gas bei 41 % liegt, was überdurchschnittlich hoch ist (siehe Tabelle 6.5). Dies ist unter anderem durch den regelmäßigen Betrieb des Gaskachelofens zu erklären. Leider lassen die gemessenen Werte keinen Rückschluss zu, wie sich der Gasverbrauch auf den Kachelofen und die Zentralheizung aufteilt.

Die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe zeigt das Gerätedisplay mit 2,8 an und fällt damit niedriger aus, als es zu erwarten ist. Da bei Hybridanlagen an kalten Tagen der Spitzenlastkessel Wärme bereitstellt, sollte die Wärmepumpe verstärkt bei wärmeren Außentemperaturen in Betrieb sein. Daher sollte die Jahresarbeitszahl eher eine Größenordnung von 3,5 erreichen. Mögliche Ursachen und Verbesserungsmöglichkeiten werden im folgenden Abschnitt »Anlagenoptimierung« behandelt.

|

Material und Montage |

Kosten |

|---|---|

|

Hybridanlage |

15.750 € |

|

Abgasanlage |

1.000 € |

|

Wasseraufbereitung und -nachfüllung |

1.000 € |

|

Rohrleitungen und Armaturen |

2.500 € |

|

Summe Material |

20.250 € |

|

Installation Anlage |

6.200 € |

|

Nebenarbeiten und Entsorgung |

1.100 € |

|

Hydraulischer Abgleich & Installation zweier Heizkörper |

1.650 € |

|

Summe Montage |

8.950 € |

|

Gesamtkosten |

29.200 € |

|

Förderung |

9.000 € |

|

Eigenanteil |

20.200 € |

Tabelle 6.4 Investitionskosten des Heizungssystems

|

|

Wärmebedarf und Betriebskosten |

|---|---|

|

Wärmebedarf pro Jahr |

20.200 kWh |

|

Deckungsanteil Wärmepumpe (59 %) |

11.850 kWh |

|

Deckungsanteil Gasheizung (41 %) |

8.350 kWh |

|

Jahresarbeitszahl Wärmepumpe |

2,8 |

|

Stromverbrauch Wärmepumpe |

4.300 kWh |

|

Stromverbrauch Haushalt |

3.500 kWh |

|

Stromverbrauch gesamt |

7.800 kWh |

|

Energiekosten Heizung und Brauchwasser |

ca. 2.150 €/Jahr |

|

Stromkosten Haushalt |

ca. 1.050 €/Jahr |

|

Gesamtenergiekosten |

ca. 3.200 €/Jahr |

|

Gesamtenergiekosten |

ca. 270 €/Monat |

Tabelle 6.5 Betriebsdaten

Dieses Anlagenbeispiel unterstreicht, wie wichtig das Monitoring ist, insbesondere bei komplexen Anlagensystemen wie Hybridanlagen. Ich empfehle daher, bei jeder Wärmepumpeninstallation Wärme- und Stromzähler zu installieren. Obwohl moderne Geräte diese Werte über das integrierte Display anzeigen, kann eine geeichte Messung eine genauere Auswertung ermöglichen. Elektronisch auslesbare Zähler ermöglichen zudem die zeitliche Analyse des Anlagenbetriebs. Für den üblichen Bedarf ist jedoch in der Regel eine manuelle Ablesung der Zählerwerte pro Monat ausreichend.

Effizienzvergleich

Wenn Sie anderen Wärmepumpenbetreibern oder Interessierten helfen möchten, können Sie die Betriebsdaten Ihrer Anlage auf folgender Homepage eintragen. Dort können Sie natürlich auch selbst die Effizienz der bereits hinterlegten Anlagen ansehen und vergleichen, ob Ihre Anlage die geplante Leistung bringt:

Vergleicht man nun die Lebenszykluskosten der vorliegenden Hybridheizung mit einer klassischen Gasheizung (15.000 € Investition) so weisen beide Varianten in etwa die gleichen Betriebskosten auf, und zwar ca. 3.200 € pro Jahr für Wärme und Strom (inklusive Haushaltsstrom) für die Wärmepumpe und 3.100 € für die Gasheizung. Durch die ca. 5.000 € höheren Anschaffungskosten der Hybridanlage (trotz Förderung), schneidet die Gasheizung in den Lebenszykluskosten insgesamt besser ab (siehe Abbildung 6.10).

Abbildung 6.10 Lebenszykluskosten der Hybridheizung im Vergleich zu einer neuen Gasheizung

Verglichen mit den Betriebskosten der alten Gasheizung von 3.250 € sind beide Anlagenvarianten günstiger. Wie in allen Beispielen in diesem Kapitel wurden die effektiven Energiepreise inklusive Umsatzsteuer mit 9 bzw 12 ct/kWh für Gas und 30 ct/kWh für Strom angesetzt.

Anlagenoptimierung

Aufgrund der schlechten Jahresarbeitszahl und des hohen Gasverbrauchs ist eine weitergehende Untersuchung der Anlage ratsam. Dafür wurde zuerst die Systemtemperatur während der letzten Winterperiode systematisch reduziert. Ohne Komforteinbußen konnte die Temperatur jedoch nicht unter 65 °C abgesenkt werden. Bei diesem Versuch konnten aber weitere Erkenntnisse gesammelt werden: Insbesondere im Wohnzimmer erreicht die Raumtemperatur trotz der hohen Vorlauftemperatur kein angenehmes Niveau, wenn nur der nachgerüstete Heizkörper genutzt wird. Dies hat zur intensiven Nutzung des Gaskachelofens geführt und somit zu dem hohen Anteil an Wärme (41 %), die aus Gas erzeugt wurde.

Betrachtet man die Größe des nachgerüsteten Heizkörpers im Verhältnis zur Raumgröße des Wohnzimmers, ergibt sich der Eindruck, dass seine Heizfläche deutlich zu klein ist, um den großen Raum ausreichend zu beheizen. Diese Annahme wurde bereits bei der ursprünglichen Installation der Anlage vermutet, weshalb der Heizungsfachbetrieb die Vorbereitungen für den Einbau eines zusätzlichen Heizkörpers am anderen Ende des Raumes getroffen hat. Die Installation des zweiten Heizkörpers soll nun zeitnah nachgeholt werden.

Mit dem zusätzlichen Heizkörper soll es möglich sein, die Systemtemperatur unter 65 °C herabzusetzen. Dies führt zu besseren Betriebsbedingungen der Wärmepumpe. Durch den zusätzlichen Heizkörper wird trotz der niedrigeren Systemtemperatur das Wohnzimmer besser beheizt, sodass der Betrieb des Gas-Kachelofens reduziert werden kann.

Zusätzlich sollte die Hybridanlage in der Zukunft so eingestellt werden, dass die Wärmepumpe nur bei höheren Außentemperaturen in Betrieb ist, was die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe weiter verbessert. Vor der Analyse der Anlage hatte die Wärmepumpe die Beheizung des Gebäudes bis zu Außentemperaturen von –6 °C vollständig alleine übernommen. Dabei muss die Wärmepumpe Temperaturen von bis zu 60 °C bereitstellen.

In den kommenden Jahren soll das Dach des Gebäudes saniert und gleichzeitig eine Photovoltaikanlage installiert werden. Diese Maßnahmen verbessern den Betrieb der Anlage in zweifacher Weise:

-

Die bessere Dämmung und die luftdichte Ausführung eines neuen Dachs reduzieren die notwendige Heizleistung des Gebäudes. Dadurch kann die Beheizung bei niedrigeren Systemtemperaturen erfolgen, was die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpenanlage verbessert und damit den Stromverbrauch verringert.

-

Die Photovoltaikanlage liefert ca. 35 % des Strombedarfs zu geringen Kosten. Die Stromgestehungkosten von Photovoltaikstrom liegen bei Einfamilienhäusern bei ca. 15 ct/kWh, meist sogar etwas niedriger. Die Stromgestehungskosten ergeben sich, wenn man die Kosten der PV-Anlage durch den Stromertrag während ihrer Lebenszeit dividiert.

Bei einer Anlage mit 6 kWp, die 12.000 € gekostet hat und für die nächsten 20 Jahre konstant 6.000 kWh Strom im Jahr erzeugt, ergeben sich folgende Stromgestehungskosten: 12.000 € / (20 Jahre × 6.000 kWh/Jahr) = 10 ct/kWh. Gegenüber dem in diesem Buch angesetzten Strompreis von 30 ct/kWh kostet die Wärmeerzeugung der Wärmepumpe mit Photovoltaikstrom sozusagen nur halb so viel (oder weniger) wie mit Strom aus dem Stromnetz.

Abbildung 6.11 zeigt die erwarteten Lebenszykluskosten nach der für 2024 geplanten Umsetzung der oben genannten Maßnahmen. Es wird von einer Photovoltaikanlage mit 6 kW Leistung zu 2.000 €/kW und einer Eigenverbrauchsquote des Photovoltaikstroms von 35 % ausgegangen. Der Energiebedarf des Gebäudes reduziert sich durch das besser gedämmte Dach um 15 %.

Abbildung 6.11 Prognostizierte Lebenszykluskosten nach dem Einbau einer PV-Anlage

Zusätzlich wird eine Verbesserung der Jahresarbeitszahl für die Beheizung des Gebäudes durch das gedämmte Dach und die kurzfristigen Maßnahmen von 20 % angenommen. Die Jahresarbeitszahl für die Raumheizung wird dann ca. 3,4 betragen. Als Vergleich dient wieder eine neue Gasheizung.

In der Vergleichsvariante wird ebenfalls eine Photovoltaikanlage installiert und der Wärmebedarf durch das neue Dach um 15 % reduziert. Da die Investitionskosten für das Dach und die Photovoltaikanlage in beiden Varianten gleich hoch sind, werden sie hier nicht berücksichtigt. Im Diagramm sind die geringeren Betriebskosten ab dem Jahr 2024 als geringere Steigung der Geraden zu erkennen.

Zusammenfassung

Bei den derzeitigen Energiepreisen lohnt sich die Installation einer Wärmepumpen-Gas-Hybridheizung in diesem Beispiel nicht. Es war bereits beim Einbau der Heizungsanlage klar, dass hohe Systemtemperaturen notwendig sein werden, weshalb eine Hybrid-Lösung gewählt wurde. Es zeigt sich aber, dass auch unter diesen Voraussetzungen auf eine möglichst geringe Systemtemperatur geachtet werden muss. Die Vergrößerung oder die Erweiterung der Heizkörper sollten insbesondere in den stark genutzten Räumen immer in Betracht gezogen werden. Besonders gilt dies bei Gebäuden mit schlechtem Wärmeschutz.

Zusätzlich ist bei Hybrid-Anlagen die richtige Einstellung der Regelung besonders wichtig. Die geringe Jahresarbeitszahl aus diesem Beispiel deutet darauf hin, dass die Wärmepumpe oft bei schlechten Betriebsbedingungen gearbeitet hat.

Nach den vorgeschlagenen Optimierungsmaßnahmen wäre die Installation einer Gasheizung über den Lebenszyklus von 20 Jahren noch geringfügig günstiger als die Hybridheizung. Aufgrund des geringen Unterschiedes sollten folgende Punkte in die Bewertung mit aufgenommen werden. Zusammen mit einer weiteren energetischen Sanierung des Gebäudes kann sich die Wahl einer Hybridanlage am Ende doch als sinnvoll erweisen.

-

Preisentwicklung: Es sind keine Preissteigerungen angenommen. Voraussichtlich wird der Gaspreis unter anderem durch die CO₂-Besteuerung stärker steigen als der Strompreis, was die Vergleichsvariante mit Gas verschlechtert.

-

Eigenversorgung: Durch die teilweise Versorgung der Wärmepumpe mit eigenem Photovoltaikstrom wirken sich Preissteigerungen nur auf den zugekauften Anteil des Stroms aus.

-

Versorgungssicherheit: Hybrid-Systeme bieten Versorgungssicherheit bei Ausfall eines Wärmeerzeugers.

-

Preisschwankungen: Je nach Preisentwicklung bietet ein Hybrid-System die Möglichkeit, den günstigsten Energieträger zu nutzen.

-

Nachhaltigkeit: Das Hybrid-System verursacht mit seiner Wärmepumpe deutlich weniger CO₂-Emissionen als die Gasheizung.