5 Warmwasserwärmepumpen

Bisher bin ich davon ausgegangen, dass die Heizungswärmepumpe sich gleichzeitig auch darum kümmert, das Warmwasser zu erwärmen. Bei einem Neubau bzw. bei vielen Sanierungsprojekten, bei denen die vorhandene Heizung durch eine Wärmepumpe ersetzt wird, ist das der Normalfall.

In diesem Kapitel geht es hingegen um Wärmepumpen, die nur das Warmwasser erwärmen, aber keine Heizungsfunktion übernehmen. Derartige »Warmwasserwärmepumpen« (manchmal verkürzt WWWP) kommen in den folgenden Anwendungsfällen zum Einsatz:

-

Die Heizung erfolgt per Fernwärme oder durch ein anderes zentrales System, das sich außerhalb des Einflusses des Haus- oder Wohnungsbesitzers befindet. Das Brauchwasser wird bisher durch einen Elektroboiler erwärmt. Eine Warmwasserwärmepumpe kann den Stromverbrauch senken.

-

Die Heizung erfolgt durch eine Gas-, Öl- oder Pelletheizung. Eine Warmwasserwärmepumpe verhindert, dass die Heizungsanlage auch im Sommer läuft.

Der Begriff »Brauchwasser«

In diesem Buch bezeichnet »Warmwasser« hygienisches, erwärmtes Trinkwasser zur Körperpflege.

Im Internet ist vielfach auch von Brauchwasser sowie entsprechend von Brauchwasserwärmepumpen die Rede. Beim Begriff »Brauchwasser« ist der Verwendungszweck aber nicht klar. Die Wikipedia setzt Brauchwasser mit »Betriebswasser« gleich, also Wasser, das einer spezifischen technischen Anwendung dient. Dabei handelt es sich nicht um Trinkwasser.

Um Verwechslungen auszuschließen, verwende ich in diesem Buch ausschließlich den Begriff Warmwasser. (Noch exakter wäre »Trinkwarmwasser«, aber das ist mir zu umständlich.)

Dieses Kapitel erläutert die Funktionsweise von Warmwasserwärmepumpen und lotet deren Vor- und Nachteile aus. Ökonomisch und ökologisch sinnvoll sind Warmwasserwärmepumpen nur in ganz spezifischen Einsatznischen. Diese Nischen sind aber größer, als man vielleicht annehmen würde: Laut Bundesverband Wärmepumpe e.V. wurden 2022 in Deutschland ca. 235.000 Heizungswärmepumpen sowie 45.000 Warmwasserwärmepumpen verkauft. Wirft man die beiden Wärmepumpenarten in einen Topf, dann war immerhin jede sechste in deutschen Haushalten installierte Wärmepumpe eine Warmwasserwärmepumpe.

Alternativen zur Warmwasserwärmepumpe

Je nachdem, wie das Heizungskonzept aussieht, ist die gängigste Alternative zur Warmwasserwärmepumpe eine Solarthermieanlage: Dabei wird das Warmwasser im Sommer über im Dach montierte Panels erwärmt. Solarthermie wurde in der Vergangenheit häufig mit Gas-, Öl- oder Pelletheizungen kombiniert. Heute ist die Kombination aus Wärmepumpe und Photovoltaik populärer. Abschnitt 5.3 fasst kurz die Vor- und Nachteile der Solarthermie zusammen.

Wenn Ihr Haus mit einer PV-Anlage und Ihre Heizung mit einem Pufferspeicher samt Warmwasseranbindung ausgestattet ist, können Sie den Puffer im Sommer über einen Heizstab aufheizen. Das ist weniger effizient als bei einer Warmwasserwärmepumpe, aber dafür sind auch die Investitionskosten geringer. Die Argumentation geht zumeist in die Richtung: »Im Sommer produziert meine PV-Anlage sowieso mehr Strom, als ich selbst nutzen kann. Anstatt den Strom gegen eine geringe Entlohnung in das öffentliche Netz einzuspeisen, kann ich damit mein Warmwasser erwärmen.« Ökonomisch geht diese Rechnung zumeist auf, ökologisch ist sie zweifelhaft.

Verkehrt herum denken

Wärmepumpen tun sich schwer, Wasser auf 60 °C oder mehr zu erwärmen. Genau da brillieren fossile Brennstoffe. Wenn bei einem Projekt also fossile Brennstoffe ohnedies nicht ganz vermieden werden können – wäre es dann nicht vernünftiger, gerade umgekehrt anzusetzen? Wärmepumpen übernehmen also die Heizung mit geringer Vorlauftemperatur, Gas wird dafür in einem Durchlauferhitzer verwendet, um heißes Wasser nur dann zu erzeugen, wenn es gerade benötigt wird.

Natürlich ist dieser Lösungsansatz plausibler als eine Gasheizung in Kombination mit einer Warmwasserwärmepumpe. Und tatsächlich werden Sie eine Warmwasserwärmepumpe nur in absoluten Ausnahmefällen bei einem Neubau anstreben. (Dort gibt es in der Regel eine Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser.) Aber bei der Sanierung von Altbauten kann die Warmwasserwärmepumpe dabei helfen, mit überschaubarem Aufwand den fossilen Anteil zumindest zu senken.

5.1 Funktionsweise von Warmwasserwärmepumpen

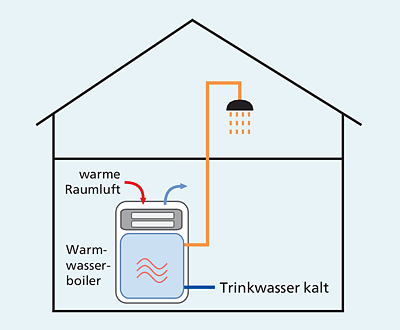

Warmwasserwärmepumpen sind relativ kleine Standgeräte, die im Haus aufgestellt werden, in der Regel im Heizungskeller oder im Wirtschaftsraum (siehe Abbildung 5.1). Äußerlich sehen sie aus wie ein Warmwasserboiler oder ein kleiner Pufferspeicher. Tatsächlich nimmt den meisten Platz ein Warmwasserboiler ein.

Darüber befindet sich eine relativ kleine Wärmepumpe, die der Luft des Raums Wärme entzieht und damit das Wasser im Boiler aufwärmt. Technologisch gesehen handelt es sich um Luft-Wasser-Wärmepumpen.

Abbildung 5.1 Die Warmwasserwärmepumpe wird im Heizungskeller oder Technikraum aufgestellt.

Warmwasserwärmepumpen besitzen außerdem einen Heizstab, der zum Einsatz kommt, wenn die Wärmepumpe der Umgebung zu wenig Wärme entziehen kann bzw. wenn der Aufheizprozess zu lange dauert. Generell ist eine Warmwasserwärmepumpe ein relativ langsames Gerät. Die Erwärmung des gesamten Wasservorrats von 20 auf 55 °C dauert bei vielen Modellen zwischen 6 und 10 Stunden. Wenn Sie also einmal den gesamten Warmwasservorrat aufbrauchen, müssen Sie sich danach lange bis zur nächsten Dusche gedulden.

Warmwasserwärmepumpen entziehen der Raumluft Feuchtigkeit. Das wird oft als Vorteil dargestellt, gerade wenn die Aufstellung in einem feuchten Keller erfolgt. Die Kehrseite der Medaille besteht darin, dass jede Warmwasserwärmepumpe einen Kondensatabfluss braucht.

Vermeiden Sie eine zu niedrige Wassertemperatur!

Warmwasserwärmepumpen gibt es nicht in beliebigen Größen. Viele Modelle sind auf einen Vierpersonenhaushalt ausgerichtet. Der Boiler hat dann ein Volumen von ca. 250 l. Wenn der Wasserbedarf kleiner ist, weil das Haus gerade nur von zwei Personen bewohnt wird, ist die Versuchung groß, die Wassertemperatur auf z. B. 45 °C zurückzudrehen. Damit steigt aber die Gefahr einer unkontrollierten Legionellenvermehrung (siehe auch Abschnitt 3.4, »Warmwasser«).

Die meisten Warmwasserwärmepumpen verfügen über ein sogenanntes »Legionellenprogramm«, das die Wassertemperatur einmal wöchentlich auf ca. 60 °C anhebt. Die Wirksamkeit solcher Steuerungsprogramme ist aber umstritten und wird unter anderem vom deutschen Umweltbundesamt angezweifelt.

Am sichersten ist es, die Boilertemperatur dauerhaft auf über 55 °C einzustellen, auch wenn das die Jahreswirkungszahl der Wärmepumpe mindert. Im Zweifelsfall ist es besser, ein etwas kleineres Modell auszuwählen und dieses bei höherer Temperatur zu betreiben.

Aufstellung

Der ideale Aufstellungsort für eine Warmwasserwärmepumpe ist ein ausreichend großer Raum (z. B. 10 m²), in dem andere Geräte Abwärme produzieren. Besonders gut geeignet ist der Heizungskeller, der durch eine Gas-, Öl- oder Pelletheizung ungewollt mitbeheizt wird. Die Warmwasserwärmepumpe kann dann die Abwärme der Heizung nutzen. Aber auch ein Technikraum passt gut, in dem der Gefrierschrank, die Waschmaschine, der Wäschetrockner, der Wechselrichter der PV-Anlage und die Zentralstaubsaugeranlage Wärme abgeben. Vergessen Sie nicht, dass der Raum über einen Wasserabfluss für das Kondensat verfügen muss!

Entscheidend ist, dass es im Aufstellungsraum Wärmequellen gibt. Ohne diese kühlt der Raum innerhalb weniger Tage stark aus. Die Warmwasserwärmepumpe entzieht der Luft die Wärme. Umso kälter der Raum wird, desto schlechter ist die Effizienz.

In solchen Fällen besteht die Möglichkeit, die Luftzufuhr und den Luftabfluss des Geräts mit dicken Schläuchen nach außen zu leiten. Dabei müssen Sie aber darauf achten, dass die Schlauchenden weit genug voneinander entfernt sind – sonst saugt die Wärmepumpe die gekühlte Luft neuerlich an (thermischer Kurzschluss). Generell ist die Nutzung von Außenluft nur im Sommer eine gute Idee.

Absolut ungeeignet als Aufstellungsort sind winzige Abstellräume ohne Luftzufuhr – also genau dort, wo sich Elektroboiler oft in Wohnungen befinden.

Warmwasserwärmepumpe und Klimaanlage zugleich?

Eine Brauchwasserpumpe verwendet warme Innenluft und kühlt diese, um Wasser zu erwärmen. Gerade im Sommer liegt es nahe, die Wärmepumpe gleichzeitig als Klimaanlage zu nutzen – samt Entfeuchtungsfunktion! Dazu muss die Wärmepumpe einfach im oberen Stockwerk oder im Dachboden aufgestellt werden.

Die Idee klingt verlockend, funktioniert in der Regel aber nicht – und zwar gleich aus mehreren Gründen:

-

Die Kühlfunktion ist nur im Sommer wünschenswert. Im Winter macht es dagegen keinen Sinn, das obere Stockwerk zu beheizen und dann mit der Wärmepumpe wieder abzukühlen.

-

In einem unbewohnten Dachboden entfällt dieses Argument, aber auch dann wird es im Winter schwierig, dem (womöglich ungedämmten) Stauraum die erforderliche Wärme für den Betrieb der Wärmepumpe zu entziehen.

-

Eine Brauchwasserwärmepumpe ist zwar kleiner und leiser als eine Heizungswärmepumpe, aber völlig lautlos ist sie nicht. Vermeiden Sie eine Aufstellung in oder nahe Wohnräumen!

-

Zu guter Letzt befindet sich bei nahezu allen Häusern die Wasserzufuhr im Keller. Die Platzierung einer Brauchwasserwärmepumpe im Obergeschoss oder in Dachnähe macht die Wasserinstallationen komplizierter.

Jahresarbeitszahl: Traum und Wirklichkeit

Die Hersteller bewerben ihre Geräte oft mit einer Jahresarbeitszahl (JAZ) zwischen 3,5 und 4. Über das Jahr gemittelt werden damit aus jeder Kilowattstunde Strom über 3,5 Kilowattstunden Wasserwärme. Diese Werte sind allerdings Idealwerte, die nur unter Laborbedingungen in einem gut beheizten Raum zu erreichen sind.

In der Realität hängt die JAZ von zwei Faktoren ab: wie heiß Sie das Wasser erwärmen und welche Wärmequellen es am Aufstellungsort gibt. Die verlockendste Stellschraube zur Erzielung einer hohen JAZ ist die Reduktion der Wassertemperatur; ich habe aber schon darauf hingewiesen, dass damit auch die Legionellengefahr steigt – und das umso mehr, je weniger Wasser in Ihrem Haus umgesetzt wird.

Untersuchungen haben gezeigt, dass in der Praxis eine JAZ von 3 nur in seltenen Fällen erreicht wird. Realistisch sind Werte zwischen 2,5 und 3. Bei einem sehr ungünstigen Aufstellungsort sinkt die JAZ sogar in Richtung 2.

Stromverbrauch einer Warmwasserwärmepumpe

Wie viel Strom brauchen Sie nun pro Jahr, um das Warmwasser für Ihren Haushalt zu erzeugen? Der Warmwasserwärmebedarf pro Person wird normalerweise auf 800 kWh/a geschätzt. Bei einem Vierpersonenhaushalt ergibt das 3200 kWh/a. Mit einer JAZ von 2,8 braucht Ihre Warmwasserwärmepumpe ca. 3200 / 2,8 = 1150 kWh/a. Das sind gut 3 kWh pro Tag.

Warmwasser mit PV-Strom

Falls Sie über eine Photovoltaik-Anlage verfügen, können Sie die Diskussion über die JAZ ein wenig entspannter betrachten. Vor allem im Sommer verfügen Sie zumeist über mehr Strom, als Sie selbst nutzen können. Wenn Sie einen Teil davon für den Betrieb der Warmwasserwärmepumpe abzwacken, tut das nicht weh. Die Rechnung geht vor allem dann auf, wenn sich die Warmwasserwärmepumpe im Heizungskeller befindet: Im Winter nutzen Sie die Abwärme der Heizung, im Sommer günstigen eigenen Strom.

Aus PV-Sicht spricht noch ein Argument für die Warmwasserwärmepumpe: Im Gegensatz zu einem Elektroboiler, der normalerweise in relativ kurzer Zeit sehr viel Strom benötigt (mehr als viele PV-Anlagen produzieren können), ist eine Warmwasserwärmepumpe zwar langsam, aber auch genügsam. Beispielsweise können Sie per Zeitschaltuhr als Aufheizzeit 10:00 bis 17:00 Uhr einstellen – also eine Zeit, zu der an den meisten Tagen die Sonne scheint.

Warmwasserwärmepumpen mit anderen Energiequellen integrieren

Es gibt Warmwasserwärmepumpen, deren Boiler eine Heizspirale zur Durchleitung von heißem Wasser vorsieht. Über diesen Wärmetauscher können Sie eine andere Wärmequelle mit der Warmwasserwärmepumpe verbinden, z. B. Solarthermie oder die Heizung.

Wie weit das Sinn macht, ist eine andere Frage:

-

Wenn Sie Solarthermie nutzen, brauchen Sie keine Warmwasserwärmepumpe. Die Kombination aus Solarthermie (Sommer) und Heizung (restliche Jahreszeiten) über einen Puffer reicht vollkommen aus.

-

Bei einer Verbindung zwischen Heizung und Warmwasserwärmepumpe muss wiederum beachtet werden, dass das Heizwasser oft kühler ist als das Wasser im Warmwasserboiler. Unter ungünstigen Verhältnissen bewirkt die Integration mit der Heizung das Gegenteil dessen, was beabsichtigt ist: Das im Boiler befindliche, 50 °C heiße Warmwasser wird durch das 40 °C warme Heizwasser abgekühlt statt vorgewärmt.

Das lässt sich natürlich durch eine intelligente Steuerung sowie mit temperaturgesteuerten Ventilen verhindern. Aber wie so oft lautet mein Dogma bei Haustechnikfragen: Einfache Lösungen sind vorzuziehen.