Lire le théâtre

Le théâtre n’est pas un genre littéraire comme les autres. Il n’est pas destiné, en principe, à être lu. La simple présentation du texte de théâtre, son allure morcelée, hétérogène – ses signes différents dans la page – manifestent son statut particulier : d’un côté, un texte immuable, d’un autre côté une multitude changeante de représentations. Plus que tout autre genre, il est indissociable d’une histoire, de ses conditions d’interprétation et de réception. Il est tributaire d’un espace, d’un moment, d’une troupe, d’un public, des attentes d’une époque, de traditions et de données matérielles.

Cadre pour l’étude d’un texte théâtral

(Les pistes proposées ici sont développées p. 143.)

I. LE THÉÂTRE : APPROCHE HISTORIQUE

Le théâtre, qui fait l’objet d’une réception collective, a partie liée avec la société. Dans la Grèce antique, la tragédie est inséparable des cérémonies des grandes Dionysies qui unissent la cité en lui permettant de retrouver des héros et des histoires mythiques ; dans la France du Moyen Âge, il se joue sur la place publique et dans les églises ; à l’âge classique, il prétend avec la tragédie purger le spectateur de ses passions (par la catharsis) et avec la comédie corriger ses mœurs par le rire. Aussi le théâtre, en France, a-t-il été longtemps soumis à la censure de l’Église puis du pouvoir politique : en témoignent les querelles ou les censures qui ont accompagné ou retardé les représentations du Cid (1637), de L’École des femmes (1662), du Tartuffe et de Dom Juan (1664-1669), du Mariage de Figaro (1784), d’Hernani (1830) ou de La Dame aux camélias (1852).

Fondamentalement, c’est la question de la mimèsis qui est en cause. Inspirée de la Poétique d’Aristote, une doctrine « officielle » se met en place à l’âge classique, fondée sur le vraisemblable (et non le réel) et les bienséances (absentes chez Aristote), rejetant les dramaturgies baroques, le merveilleux, le spectacle, privilégiant la tragédie (Corneille, Racine, puis Voltaire) par rapport à la comédie (Molière). Cet aristotélisme est contesté au xviiie siècle par Diderot qui tente d’imposer, contre la tragédie aristocratique un « drame bourgeois », familial, plus proche de la réalité, puis, au début du xixe siècle, par les romantiques (Hugo, Dumas, Musset), épris de liberté et de modernité. Au nom d’une plus grande fidélité au réel et du rejet des conventions, Zola et le metteur en scène Antoine cherchent ensuite à promouvoir un théâtre naturaliste, auquel s’oppose vite un théâtre symboliste (Maeterlinck), surréaliste (Apollinaire, Vitrac), poétique (Claudel), littéraire (Giraudoux).

L’illusion théâtrale est alors mise en question par le jeu systématique sur la langue (Tardieu), le grossissement (dans les farces tragiques de Ionesco ou les bouffonneries sordides de Beckett), la distanciation, théorisée et pratiquée par le dramaturge allemand Bertolt Brecht : c’est par le biais d’une théâtralité exhibée qu’est représentée la réalité sociale afin que le spectateur la comprenne et désire la changer. Dans le théâtre contemporain, comme dans le Nouveau Roman, l’histoire, les personnages tendent à perdre de leur consistance.

Le théâtre en France jusqu’au xviiie siècle

Tragédies • Corneille, Le Cid (tragicomédie, 1637), Horace (1640), Cinna (1641), Polyeucte (1642). • Les théoriciens du théâtre classique : d’Aubignac, Pratique du théâtre (1657) ; Corneille, trois Discours du poème dramatique (1660). • Racine, Andromaque (1667), Britannicus (1669), Bérénice (1670), Phèdre (1677), Athalie (1691). • Voltaire, Zaïre (1732), Mahomet (1741). | Comédies • Les comédies de Corneille : La Place royale (1634), L’Illusion comique (1636). • Les grandes comédies de Molière : L’École des femmes (1662), Le Tartuffe (1664-1669), Dom Juan (1665), Le Misanthrope (1666). • Lesage, Turcaret (1709). • Marivaux, La Double Inconstance (1723), Le Jeu de l’amour et du hasard (1730), Les Fausses Confidences (1737). • Beaumarchais, Le Barbier de Séville (1775), Le Mariage de Figaro (1784). |

Les « philosophes » et le théâtre | |

Éloge du théâtre Diderot et le drame bourgeois : Le Fils naturel et Entretiens avec Dorval (sur Le Fils naturel, 1757). – D’Alembert, art. « Genève » de l’Encyclopédie (1757). | Condamnation du théâtre Rousseau : Lettre à d’Alembert sur les spectacles (1758). |

La pratique médiévale du théâtre ignore l’héritage antique et fait alterner les spectacles religieux, « miracles » (Jean Bodel, Le Jeu de saint Nicolas, 1201) et drames liturgiques (Le Jeu d’Adam, fin du xiie s.), et les farces (La Farce de maître Pathelin, 1464). Au xvie siècle, Garnier instaure la tragédie d’inspiration grecque (Hippolyte, 1573) ou biblique (Les Juives, 1583).

La tragédie française se définit comme un poème dramatique en cinq actes et en alexandrins, mettant en forme une fable située dans un temps et un espace lointains, avec des personnages de condition élevée parlant un langage soutenu (magnifié par le vers) et confrontés à un péril immense qui mêle un sort personnel et celui d’une famille ou d’un État. Les tragédies de Corneille présentent une parole en action qui vise à convaincre, une éloquence judiciaire qui préside au dénouement (Le Cid, Horace, Cinna) ; le tragique y naît d’un dilemme (un choix à la fois impossible et nécessaire) que le personnage résout en assumant sa liberté au nom de valeurs plus hautes (ce qui consacre son héroïsme). Les tragédies de Racine renouent avec les principes de la tragédie antique : la fatalité tragique résulte de l’impuissance des héros voués à des passions destructrices qui aliènent leur liberté et leur interdisent de maîtriser ce qui les dépasse.

La grande comédie en cinq actes et en vers est d’abord pratiquée par Corneille avant d’être enrichie par Molière qui ajoute à l’intrigue amoureuse (un mariage contrarié) la perturbation que le « vice » immodéré d’un personnage crée dans une famille (Le Malade imaginaire, Le Tartuffe) et même dans la société (Dom Juan). Ses succès lui valent l’hostilité des puristes, qui l’accusent de dévoyer la comédie par des éléments farcesques, et celle de l’Église et des dévots, mis à mal de L’École des femmes au Misanthrope.

Au xviiie siècle, les « philosophes » (combattus sur ce point par Rousseau) voient dans le théâtre un art et une école de vertu. Voltaire insuffle dans la tragédie l’esprit des Lumières mais s’enferme dans les formes classiques alors que le genre plus souple de la comédie (en prose) voit naître des formes nouvelles. Marivaux développe le thème de la surprise de l’amour en inventant, sous l’influence de la comédie italienne, un dialogue subtil (critiqué à l’époque comme du marivaudage) dans lequel les personnages semblent se répondre sur le mot et non sur la chose et dévoilent au public des sentiments naissants qu’ils ignorent eux-mêmes. Beaumarchais, disciple de Diderot, transpose dans un univers moins noble les passions des héros de la tragédie ; il donne plus de vivacité au dialogue et multiplie les signes visuels et sonores pour animer la scène. Il crée par ailleurs la société des auteurs dramatiques pour préserver les droits des auteurs sur les pièces qu’ils ont écrites et assurer ainsi leur indépendance par rapport au mécénat royal. À cette époque s’impose le théâtre « à l’italienne » qui crée un « quatrième mur » entre la salle et la scène (par opposition au xviie siècle où des spectateurs se trouvaient sur scène) ; les changements de décor et les jeux de scène s’en trouvent facilités, enrichissant ainsi le spectacle théâtral.

Le théâtre en France au xixe siècle

Drames romantiques • Hugo, Cromwell et sa préface (1827), Hernani (1830), Ruy Blas (1836), Les Burgraves (1842). • Dumas, Antony (1831). • Musset, Les Caprices de Marianne (1833), Lorenzaccio (1834, représenté en 1896). • Vigny, Chatterton (1835). • Dumas fils, La Dame aux camélias (1852). | • comédies : Labiche, Un chapeau de paille d’Italie (1851), La Cagnotte (1864). Feydeau, La Dame de chez Maxim (1899). • théâtre naturaliste : Becque, Les Corbeaux (1882). • drame symboliste : Maeterlinck, Pelléas et Mélisande (1892). • drames lyriques : Claudel, Tête d’or (1889), La Jeune Fille Violaine (1892). • farce politique : Jarry, Ubu roi (1896). |

La « bataille du drame romantique » a marqué la première moitié du xixe siècle théâtral en France. Après la Révolution, les écrits de Mme de Staël (De l’Allemagne, 1813) et de Stendhal (Racine et Shakespeare, 1823) annoncent un changement de littérature et de mentalité ; Shakespeare est joué à Paris. Avec sa pièce non représentée, Cromwell, et sa célèbre préface, Victor Hugo lance le genre nouveau du « drame » romantique, accordé à l’âge moderne : au nom de la liberté, de la nature et de l’art, il rejette la plupart des règles classiques, la séparation des genres tragique et comique et mêle le « grotesque » et le « sublime » ; il entend enraciner le théâtre dans l’histoire concrète et moderne, comme le montre son drame anglais Cromwell, et non dans une histoire antique et abstraite ; il sauvegarde le vers (contrairement à Dumas) pour préserver la majesté du drame.

Mais ce vers disloqué, dramatique, heurte le goût classique (des tragédies continuent d’être écrites et jouées). La bataille d’Hernani (1830) tourne à l’avantage des partisans de ce drame nouveau, peu respectueux des bienséances. Ruy Blas donne le beau rôle au peuple en opposant un valet vertueux à des nobles corrompus.

En recherchant des effets visuels et émotionnels, le drame romantique et plus encore le mélodrame (dont il est parfois proche), touchent un large public. De ce point de vue, le théâtre connaît alors un âge d’or : c’est le début du règne du grand spectacle et des acteurs célèbres. Avec ses pièces écrites en prose, mêlant émotion et ironie dans une dramaturgie innovante qui ignorait les contraintes techniques de la représentation, Musset a offert au lecteur de son temps Un spectacle dans un fauteuil et rencontré un succès posthume et durable : on voit maintenant dans la liberté, la modernité et l’ambiguïté de Lorenzaccio le chef-d’œuvre du théâtre romantique.

Dans la deuxième moitié du xixe siècle, la question de la représentation de la réalité devient déterminante dans le théâtre français. À une époque où triomphent les pièces « bien faites » de Scribe, Sardou, Meilhac et Halévy, Zola demande que « l’évolution naturaliste » qui a vu naître les chefs-d’œuvre de Balzac et de Flaubert s’accomplisse au théâtre. Il adapte (ou fait adapter) ses romans à la scène, de même que Goncourt (Germinie Lacerteux, 1889) ou Jules Renard (Poil de Carotte, 1900). Par-delà la doctrine baptisée « classique » par les romantiques, c’est la question de la mimèsis posée par Aristote qui est désormais en débat. Faut-il essayer de reproduire de manière cohérente et vraisemblable la vie des hommes sur la scène de théâtre ? Faut-il prendre des distances avec ce principe pour construire une vision nouvelle du théâtre ?

S’impose alors une réflexion sur la manière de jouer les pièces, qui conduit à la naissance d’un art nouveau : la mise en scène. L’acteur André Antoine fonde ainsi le Théâtre-Libre, en 1887, pour faire prévaloir l’idée d’un théâtre qui imite au plus près la réalité. Le renouvellement du théâtre sera aussi assuré par les metteurs en scène : Lugné-Poe fonde le théâtre de l’Œuvre en 1893 où il monte une pièce avant-gardiste, Ubu roi de Jarry, théâtre grossier de marionnettes qui parodie Œdipe roi de Sophocle et Macbeth de Shakespeare. Plus tard, Jacques Copeau fondera le théâtre du Vieux-Colombier et aura une influence décisive sur les plus grands metteurs en scène français du xxe siècle (de Dullin à Jean Vilar, et à sa conception d’un théâtre populaire).

Contre le « naturalisme », des auteurs font le choix de la poésie, comme Claudel ou Maeterlinck, dont la pièce Pelléas et Mélisande constitue un repère marquant dans le sillage du mouvement qu’on finit par appeler « symboliste » (elle doit aussi sa fortune à l’opéra qu’en a tiré Debussy en 1902).

Entre ces deux courants, survit un théâtre populaire qui ne prend pas de positions théoriques mais donne tous ses droits au rire, fondé sur les situations les plus cocasses et les plus mécaniques. On finit par lui donner le nom de « vaudeville » – dans une acception nouvelle du terme. Après Labiche, Feydeau lui donne cette forme accomplie dans laquelle le comique, accentué par une logique rigoureuse, se développe jusqu’à l’absurde. Servies par des metteurs en scène inventifs et des acteurs de talent, également soucieux de relever le défi que constitue la mise en mouvement de telles machines, ces pièces intéressent toujours les metteurs en scènes, les comédiens et le public.

Renouvellement et expérimentations au xxe siècle

le théâtre poétique Claudel, L’Annonce faite à Marie (1912) ; Le Soulier de satin (1924). les tragédies modernes Cocteau, La Machine infernale (1934). Giraudoux, La guerre de Troie n’aura pas lieu (1935), Électre (1937). Anouilh, Antigone (1944). le théâtre des philosophes Sartre, Les Mouches (1943) ; Huis clos (1945). – Camus, Les Justes (1949). | la rupture avec les conventions théâtrales Genet, Les Bonnes (1947), Les Paravents (1966). Ionesco, La Cantatrice chauve (1950), Rhinocéros (1959). Beckett, En attendant Godot (1953), Fin de partie (1956). N. Sarraute, Pour un oui pour un non (1982). Marguerite Duras, Savannah Bay (1983). Koltès, Combat de nègre et de chiens (1979), Dans la solitude des champs de coton (1985). |

L’interrogation du théâtre sur lui-même s’accentue au xxe siècle : une pièce doit-elle montrer la réalité, en donner une représentation mimétique ou distanciée, transmettre une culture, permettre une réflexion sur la vie des hommes et les valeurs qui les animent, privilégier le langage du texte ou celui du spectacle ?

De grandes influences étrangères s’exercent alors : en Italie, Pirandello pratique le théâtre dans le théâtre (Six personnages en quête d’auteur, 1921) ; en Allemagne, Brecht prône un « théâtre épique » qui, par des effets systématiques de « distanciation », empêche le public d’adhérer passivement au spectacle, sollicite sa réflexion, l’incite à jeter un regard critique sur le monde dans lequel il vit (L’Opéra de quat’sous, 1928 ; Maître Puntila et son valet Matti, 1940).

La tradition intertextuelle de la tragédie se maintient en France (parfois sur un mode humoristique ou poétique) dans les pièces de Cocteau, Giraudoux, Sartre, Anouilh qui interrogent le présent en réactivant les mythes antiques. Le théâtre reste ainsi un moyen privilégié d’aborder les problèmes moraux et philosophiques que les évènements historiques posent aux hommes du premier xxe siècle. Ce renouveau du théâtre est favorisé par la collaboration nouvelle des auteurs et des metteurs en scène : Giraudoux et Louis Jouvet, Claudel et Jean-Louis Barrault (Le Soulier de satin est représenté en 1943), plus tard Koltès et Patrice Chéreau (Combat de nègre et de chiens, 1983). Le texte appelle une réflexion sur sa représentation. Il est parfois décrié : Antonin Artaud dans Le Théâtre et son double (1938) récuse ainsi toute la tradition, selon lui malsaine, de prééminence du texte au théâtre, pour lui préférer les sortilèges de ce qui se passe brutalement sur scène.

Après la guerre, les conventions sont mises à mal au théâtre (comme dans le Nouveau Roman). Les notions de personnage, d’intrigue, de beau langage volent en éclats, des personnages sur scène se défont au lieu de se construire, leur actionsemble plutôt une non-action, leur langage s’use, s’appauvrit, s’emplit de contradictions comiques et de silences – et on ne sait plus s’il faut en rire ou en pleurer : tout un « anti-théâtre », un « théâtre de l’absurde » s’est ainsi construit dans l’après-guerre, porté par des auteurs très différents.

Les frontières entre les genres s’effacent dans les pièces de Nathalie Sarraute où des personnages n’existent que par « l’usage de la parole » qui laisse entrevoir leurs sentiments les plus ténus, le dit et le non-dit (Pour un oui pour un non). Dans Savannah Bay de Marguerite Duras, les spectateurs attendent vainement que le dialogue entre les deux personnages leur fasse connaître leur histoire. Jean Tardieu, proche de l’OuLiPo, écrit des Poèmes à jouer (1969), s’intéresse à La Comédie du langage et place dans le dialogue de ses personnages Un mot pour un autre, des Mots inutiles, des phrases systématiquement inachevées qui n’empêchent pourtant pas le public de les comprendre (Le Professeur Frœppel, 1978).

Genet, dans Les Bonnes, dénonce tous les simulacres cruels des codes sociaux et de leurs imitations dans le dialogue sans pitié de deux bonnes haïssant leur maîtresse. Ionesco montre des couples dont la conversation atteste la déroute du langage et du sens (La Cantatrice chauve). Beckett campe deux clochards clownesques attendant une venue incertaine et cherchant à conjurer leur angoisse par la parole (En attendant Godot).

Pour autant, Molière, Corneille, Racine, Marivaux, Beaumarchais, Hugo, Musset figurent toujours en bonne place dans les programmes de théâtre. Loin d’être délaissé, ce répertoire « classique » a été regardé d’un œil neuf, revivifié, réinterprété par de grands metteurs en scène (Jean Vilar, Roger Planchon, Antoine Vitez, Patrice Chéreau, Ariane Mnouchkine, Giorgio Strehler). Servies par une technique moderne (notamment l’éclairage) qui décuple les pouvoirs de la scénographie, leurs « lectures » permettent de revisiter ces pièces en révélant des potentialités jusque-là inaperçues.

II. LE THÉÂTRE : APPROCHE POÉTIQUE

L’originalité du théâtre réside d’abord dans sa réception, généralement collective (lors d’une représentation), mais qui peut aussi être individuelle (le lecteur se donne alors le plaisir d’Un spectacle dans un fauteuil, comme le voulait Musset, quand il ne lit pas à la demande d’un professeur…). Elle réside aussi dans la spécificité du dialogue théâtral qui veut faire oublier qu’il a été écrit avant d’être joué et donner l’impression que les personnages représentés sur scène parlent entre eux de manière spontanée alors qu’ils disent un texte appris et destiné au public. C’est un dialogue fabriqué, qui recourt à des conventions ignorées des conversations courantes (tirades, monologues, apartés, enchaînement des répliques) pour présenter au public une image de la vie plus émouvante, plus drôle, plus inattendue – plus riche en un mot – que la vie réelle. Il faut donc s’interroger sur les relations particulières que les personnages, par leur parole, instaurent entre eux, le public et l’auteur.

Par cette parole sont définis des personnages et une situation initiale qui, en général, évolue rapidement. Au théâtre, en effet, contrairement à ce qui se passe dans d’autres textes, la parole est action : dans le temps réduit de la représentation se déroule une histoire fictive (une fable) qui peut avoir l’intensité et l’urgence d’une crise et, par là même, toucher davantage le spectateur. La distribution des évènements dans des actes, des scènes ou des tableaux contribue à obtenir cet effet ainsi que leur inscription dans le temps et l’espace.

1. La représentation théâtrale

Le théâtre ne se réduit pas à un texte : celui-ci, dans une représentation, est à la fois transmis et interprété par des acteurs, orienté par une mise en scène, enrichi par une scénographie, des éclairages, des costumes qui lui donnent une vie éphémère, particulière et constamment renouvelée. C’est un art total, qui envoie simultanément au spectateur de multiples messages, verbaux et non verbaux ; cette « polyphonie informationnelle » (Barthes, Essais critiques, 1964), qui tient le spectateur dans une constante activité, constitue l’essence même de la théâtralité.

L’illusion théâtrale

« On sait bien que les comédies [= les pièces de théâtre] ne sont faites que pour être jouées ; et je ne conseille de lire celles-ci qu’aux personnes qui ont des yeux pour découvrir dans la lecture tout le jeu du théâtre » (Molière, L’Amour médecin, « Au lecteur », 1666). La représentation théâtrale, en effet, donne vie au texte en présentant au public des personnages incarnés, évoluant éventuellement dans un décor réaliste, et suscite ainsi une plus grande participation du spectateur. Le théâtre peut même donner au spectateur non averti l’illusion de la réalité. Stendhal en fournit un exemple extrême :

OBSERVATION ET ANALYSE

L’année dernière (août 1822), le soldat qui était en faction dans l’intérieur du théâtre de Baltimore, voyant Othello qui, au cinquième acte de la tragédie de ce nom, allait tuer Desdemona, s’écria : « Il ne sera jamais dit qu’en ma présence un maudit nègre aura tué une femme blanche. » Au même moment le soldat tire son coup de fusil, et casse un bras à l’acteur qui faisait Othello. Il ne se passe pas d’années sans que les journaux ne rapportent des faits semblables. Eh bien ! ce soldat avait de l’illusion, croyait vraie l’action qui se passait sur la scène. Mais un spectateur ordinaire, dans l’instant le plus vif de son plaisir, au moment où il applaudit avec transport Talma-Manlius disant à son ami : « Connais-tu cet écrit ? », par cela seul qu’il applaudit, n’a pas l’illusion complète, car il applaudit Talma, et non pas le Romain Manlius ; Manlius ne fait rien de digne d’être applaudi, son action est fort simple et tout à fait dans son intérêt. (Stendhal, Racine et Shakespeare, 1re édition, 1823.)

► La méprise du soldat s’explique par le fait qu’il est de service (« en faction ») et non dans la position du véritable spectateur. Celui-ci n’a jamais « l’illusion complète » de la réalité, il se sait au spectacle et se comporte en conséquence, il ne confond pas Talma (1763-1826, le plus grand acteur de son temps) et le héros de Manlius Capitolinus (tragédie de La Fosse, 1698).

► De son côté, comme l’a analysé Diderot dans son Paradoxe sur le comédien (1778), l’acteur est lui aussi double : « tout son talent consiste non pas à sentir, comme vous le supposez, mais à rendre si scrupuleusement les signes extérieurs du sentiment, que vous vous y trompiez ». D’ailleurs, précise-t-il, qu’est-ce qu’« être vrai » au théâtre ? « Est-ce y montrer les choses comme elles sont en nature ? Aucunement. Le vrai en ce sens ne serait que le commun. Qu’est-ce donc que le vrai de la scène ? C’est la conformité des actions, des discours, de la figure, de la voix, du mouvement, du geste, avec un modèle idéal imaginé par le poète, et souvent exagéré par le comédien. »

Ainsi ce qu’on pourrait appeler le paradoxe du spectateur réside dans le fait qu’il pratique une forme de dénégation : il sait que les personnes et les objets qu’il voit existent concrètement mais aussi qu’ils constituent seulement des images du réel : « Tout ce qui se passe sur la scène (si peu déterminé et clôturé que soit le lieu scénique) est frappé d’irréalité » (Anne Ubersfeld).

Mimèsis, catharsis, distanciation

Depuis Aristote, on appelle mimèsis cette représentation de la réalité obtenue par des moyens artistiques. Elle n’est pas une copie mais une construction, une composition, qui oblige à distinguer le réel du vrai. « Le théâtre n’est pas le pays du réel : il y a des arbres de carton, des palais de toile, un ciel de haillons, des diamants de verre, de l’or de clinquant, du fard sur la pêche, du rouge sur la joue, un soleil qui sort de dessous terre. C’est le pays du vrai : il y a des cœurs humains sur la scène, des cœurs humains dans la coulisse, des cœurs humains dans la salle » (Victor Hugo, « Post-scriptum de ma vie », Le Tas de pierres, recueil posthume de 1942).

La tragédie présente des héros pris dans un conflit sans issue heureuse, confrontés à deux exigences contradictoires mais tout aussi contraignantes car également douées de force et de valeur (un dilemme). La position paradoxale du spectateur lui permettrait de se libérer des émotions douloureuses que sont la terreur et la pitié en les éprouvant sans en être vraiment affecté : c’est la catharsis aristotélicienne. Dans la perspective moralisatrice du théâtre classique, cette libération a été ensuite comprise comme une « purgation » de toutes les passions et a servi de justification au théâtre à une époque où il était en butte à l’hostilité de l’Église. De leur côté, les « philosophes » des Lumières voyaient dans le théâtre une école de vertu. Rousseau a combattu cette théorie en invoquant l’argument de l’inévitable adaptation de l’œuvre au public : « Qu’on n’attribue […] point au théâtre le pouvoir de changer des sentiments ni des mœurs qu’il ne peut que suivre et embellir. Un auteur qui voudrait heurter le goût général composerait bientôt pour lui seul. […] Ainsi le théâtre purge les passions qu’on n’a pas, et fomente celles qu’on a. Ne voilà-t-il pas un remède bien administré ? » (Lettre à d’Alembert sur les spectacles, 1758).

Plus radicalement encore, dans la perspective de « la dialectique matérialiste », le dramaturge allemand Bertolt Brecht (1898-1956) a rejeté le théâtre « dramatique » qui suppose la participation émotionnelle du spectateur. Il a théorisé (et illustré par ses nombreuses pièces qui ont eu une grande influence sur le théâtre français) un théâtre « épique » : didactique, et non plus seulement récréatif, ce théâtre, par des effets de distanciation scénique (récits, chants, pancartes), interdit au spectateur de s’identifier aux comédiens et aux personnages, éveille son esprit critique et « l’oblige à des décisions » dans le domaine des rapports sociaux.

L’adaptation du théâtre au public

Faisant l’objet, par le spectacle, d’une réception collective, le théâtre, plus que le roman, a dû composer avec les conventions et les lois de la société.

La vraisemblance, à l’époque classique, voulait que l’histoire, qui coïncidait avec un moment de crise, ne fût pas trop chargée de matière pour pouvoir se dérouler en vingt-quatre heures et paraître naturelle au spectateur. C’était aussi une condition de la mimèsis, imitation de la nature, mais imitation raisonnée qui excluait le particulier, le bizarre, et entendait saisir le permanent, l’universel (les « caractères »).

Les bienséances imposaient le respect de certaines conventions morales (les bienséances externes) : on ne mangeait pas, ne tuait pas sur scène (mais Racine fait mourir Atalide – dans Bajazet – et Phèdre sur le théâtre). En 1640, le meurtre sur scène de Camille par son frère Horace avait choqué les doctes ; en 1660, Corneille ajouta des didascalies pour que le meurtre s’accomplît « derrière le théâtre ». Les bienséances internes exigeaient que le comportement et le langage des personnages fussent conformes à des types conventionnels : dans la Phèdre de Racine, contrairement à celle d’Euripide, pour que la dignité du roi Thésée ne soit pas amoindrie, Hippolyte n’est pas accusé d’avoir voulu violer la reine. Le non-respect de ces conventions a suscité des débats retentissants : la querelle du Cid (1637) et plus tard la bataille d’Hernani (1830) font date dans l’histoire littéraire.

À cela s’ajoutait la censure (et l’autocensure) morale et politique, dont Zola demandait l’abolition en 1885 : son roman Germinal avait paru librement mais son adaptation au théâtre avait été interdite. La liberté revendiquée par les auteurs depuis le romantisme s’est imposée peu à peu et le théâtre français contemporain ne craint pas de choquer le public ou de le dérouter par des répliques incomplètes, incongrues ou absurdes.

2. La spécificité du texte de théâtre

Une œuvre théâtrale a ceci de particulier que sa lecture laisse au lecteur le soin d’imaginer les personnages et les lieux dans lesquels ils évoluent : contrairement au roman, en effet, ce genre de texte privilégie le dialogue des personnages. Il n’y a pas au théâtre l’équivalent du narrateur romanesque, l’auteur ne peut intervenir qu’indirectement, par le truchement de personnages auxquels il confie le soin de décrire et de juger : ainsi dans le premier acte du Tartuffe, le personnage éponyme est présenté par les discours de tous les autres personnages avant son entrée en scène au début de l’acte III.

OBSERVATION ET ANALYSE

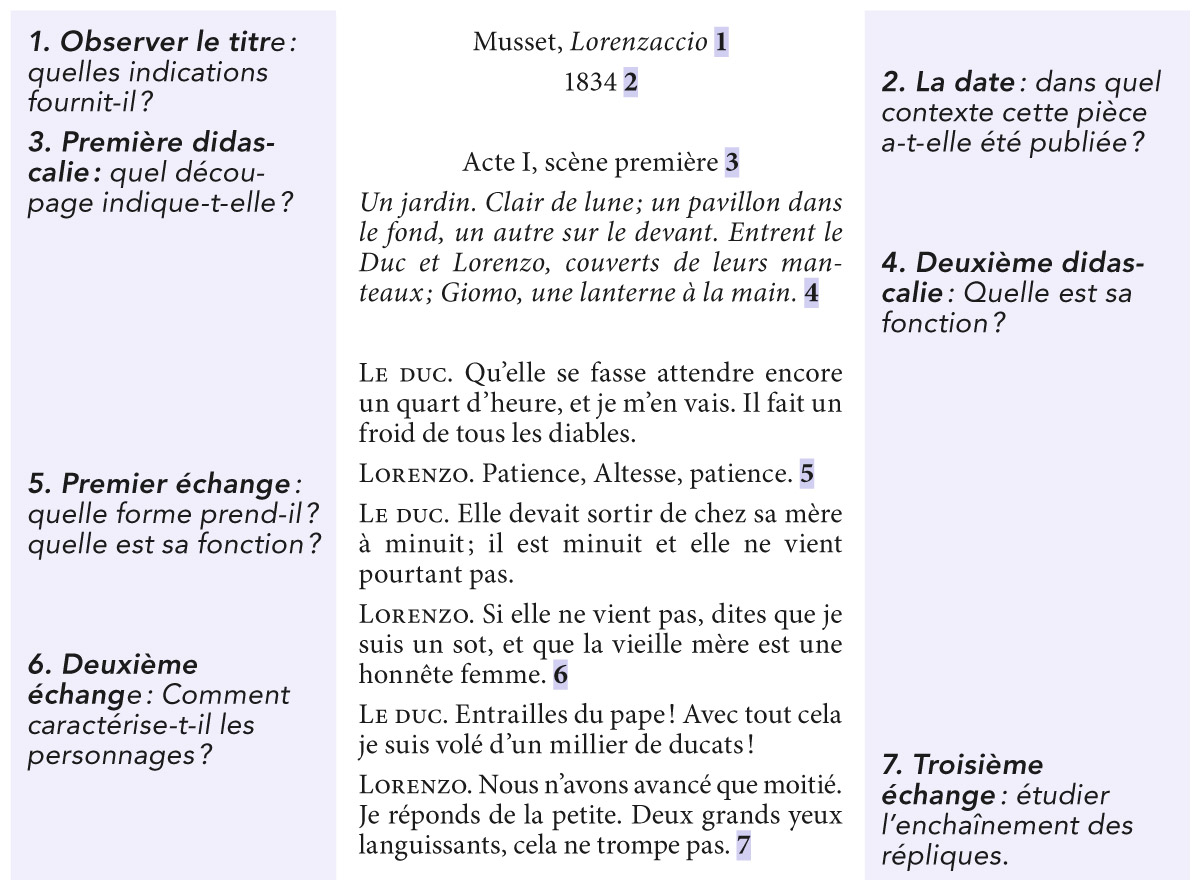

Retour sur le début de Lorenzaccio présenté p. 133.

► 1. Le titre est le nom du personnage principal, ce qui est une tradition du théâtre noble (la tragédie), alors que celui de la comédie peut indiquer le thème traité (Le Misanthrope, La Double Inconstance). Lorenzaccio est un titre mixte qui renvoie, comme titre de drame historique, à un personnage ayant réellement existé (Lorenzo de Médicis dans la Florence du xvie siècle) mais qui est désigné par un surnom dépréciatif (le suffixe -accio est péjoratif en italien) ; le jugement porté sur le héros est un enjeu de la pièce.

► 2. La pièce paraît quatre ans après la révolution de juillet 1830 qui a permis à Louis-Philippe de devenir « roi des Français ». C’est la pleine époque du drame romantique, qui fait une large place à l’histoire (voir p. 136-137). Musset la publie dans Un spectacle dans un fauteuil sans la faire représenter ; il la qualifie de « drame », mais on n’y trouve pas le « grotesque » cher à Hugo. La première représentation (une adaptation) n’a eu lieu qu’en 1896 avec Sarah Bernhardt dans le rôle de Lorenzo (Gérard Philipe a été le premier interprète masculin mémorable en 1952).

► 3. La première didascalie marque le découpage en actes et en scènes, conformément à la dramaturgie classique ; la scène est cependant moins régie par les entrées et sorties des personnages que par l’unité provisoire du lieu présenté ci-dessous (le lieu change à chaque scène). Cette disposition mêle ainsi l’organisation en scènes et l’organisation en tableaux – la continuité chronologique s’impose moins que le déplacement dans l’espace, des personnages entrent au milieu d’une scène (ce sera le cas avec la venue de la jeune fille, puis de son frère). Musset a pu prendre cette liberté parce qu’il ne destinait pas sa pièce à la scène mais à la lecture.

► 4. La deuxième didascalie indique le décor. Elle a une fonction informative (où et quand ?) ; mais cela reste vague. L’indication est doublement paradoxale : le décor semble lunaire, enchanteur et bucolique, il est le lieu d’une action crapuleuse ; les personnages semblent se préparer à une action inavouable, ils sont pourtant les représentants de l’autorité et de la loi. Les signes de théâtre sont ainsi à la fois fonctionnels et signifiants.

► 5. Le premier échange correspond à un premier bouclage : c’est un couple de répliques, active et réactive, qui se complètent, un personnage parle, l’autre lui répond et ils informent par là le public de la situation (double destination du propos de théâtre). C’est une exposition in medias res : le spectateur surprend une action en cours.

► 6. Musset écrit en prose (à la différence d’Hugo). Des répliques brèves (dans la tradition du xviiie siècle) caractérisent déjà les personnages. Le duc apparaît comme un prédateur impulsif et obsessionnel, tyrannique, violent. Un couple de personnages se dessine, l’un, secondaire et calculateur (Lorenzo), au service de l’autre, primaire et impatient (le duc). Le spectateur est mêlé à l’attente du ravisseur d’une jeune fille et de son complice, qui semblent également cyniques mais cette complicité peut commencer à éveiller quelques soupçons. L’exposition donne ainsi des informations, elle a valeur de programme, paraît crédible (les personnages ne s’apprennent pas ce qu’ils savent déjà), pique d’emblée la curiosité du public.

► 7. Le troisième échange, qui introduit la première longue prise de parole du personnage de Lorenzo (coupée ici), s’enchaîne sur le thème de l’argent (indice de proxénétisme et de prostitution, avec une monnaie au nom du duc). La préoccupation est triviale pour un duc : celui-ci signale d’ailleurs sa grossièreté et son impiété par un juron sacrilège. Lorenzo le modère une nouvelle fois avec une réplique porteuse d’un double sens implicite : il n’a « avancé que moitié » dans son autre entreprise, encore secrète. Pour faire attendre le prédateur impatient, l’entremetteur se porte garant en commençant un éloge cynique de la proie.

Un texte « troué »

Le texte de théâtre se caractérise par ses manques. On ne sait rien de l’âge ni de l’apparence d’Alceste dans Le Misanthrope, sinon qu’il est désigné comme « l’homme aux rubans verts » par Célimène, et les relations exactes de celle-ci avec les hommes qui la courtisent ne sont pas non plus précisées. Ce qui pourrait être considéré comme une faiblesse du texte de théâtre est au contraire la condition même de son interprétation à la scène et fait même sa richesse : « l’incomplétude du texte oblige le metteur en scène à prendre un parti » (Anne Ubersfeld), à présenter sa vision des personnages, permettant ainsi une constante recréation (relecture) des œuvres du passé.

Dans une certaine mesure, très variable selon les époques, cette « incomplétude » est réduite par les didascalies, qui constituent la deuxième strate du texte de théâtre : ce discours, qui n’est pas à dire mais à appliquer (par ses divers destinataires possibles : metteur en scène, scénographe, comédiens, lecteurs), commence avec la liste des personnages et se poursuit par des indications scéniques diverses demandant un jeu de scène, un geste, un ton, un silence, un costume, etc. (le metteur en scène les ignore souvent aujourd’hui) ; l’auteur peut aussi y préciser ses intentions. Rares dans le théâtre classique, les didascalies n’en sont que plus signifiantes. Abondantes chez certains auteurs contemporains, elles rapprochent le théâtre du roman. Par extension, on appelle didascalies internes les informations contenues dans certaines répliques comme celle qui, au début d’Iphigénie de Racine, indique l’heure très matinale (« Oui, c’est Agamemnon, c’est ton roi qui t’éveille »).

OBSERVATION ET ANALYSE

Dans le drame de Victor Hugo, le valet Ruy Blas, « ver de terre amoureux d’une étoile », découvre par hasard que la reine d’Espagne conserve sur elle un morceau de dentelle lui ayant appartenu (Ruy Blas, II, 3).

(Au même instant, elle a tiré le flacon de sa poitrine, et dans son trouble, elle a pris en même temps le morceau de dentelle qui y était caché. Ruy Blas, qui ne la quitte pas des yeux, voit cette dentelle sortir du sein de la Reine.)

► La didascalie a une valeur scénique : elle exprime le désir de l’auteur de faire exécuter une action importante par les acteurs (à défaut, de la faire imaginer par le lecteur). Cette action constitue une péripétie, elle modifie la situation des personnages : Ruy Blas, en proie jusque-là à un amour sans espoir, se devine aimé. Avec ses verbes indiquant les mouvements et le regard, cette indication d’un jeu de scène est à la fois narrative et descriptive. Elle montre qu’il peut y avoir un style d’auteur (fait nouveau) dans les didascalies et s’apparente à un passage de roman du même Hugo.

Exercice 19. Molière, Le Tartuffe, IV, 5. Le faux dévot souhaite persuader l’épouse de son hôte qu’elle peut se donner à lui sans commettre un péché. Commenter la didascalie que Molière a ajoutée à cette réplique au cours de la querelle du Tartuffe. (Corrigé p. 222.)

Je puis vous dissiper ces craintes ridicules,

Madame, et je sais l’art de lever les scrupules.

Le Ciel défend, de vrai, certains contentements ;

(C’est un scélérat qui parle.)

Mais on trouve avec lui des accommodements ;

Selon divers besoins, il est une science

D’étendre les liens de notre conscience

Et de rectifier le mal de l’action

Avec la pureté de notre intention.

Le texte de théâtre instaure une double situation de communication : le dialogue des personnages est englobé dans un discours à la fois verbal et non verbal adressé, d’une part par l’auteur au lecteur (explicitement dans les didascalies, implicitement dans les répliques des personnages), d’autre part par les divers praticiens du théâtre au spectateur. Cette double énonciation peut être figurée ainsi :

Ainsi, le discours d’un personnage n’a de sens qu’en situation : en donnant à Ruy Blas, devenu grand d’Espagne, un ordre humiliant (« Faites-moi le plaisir de fermer la croisée »), Don Salluste rétablit le pouvoir absolu qu’il avait sur lui dans l’acte I (III, 5).

Exercice 20. Molière, Le Tartuffe, IV, 5. Dans ce passage, Elmire ne peut plus repousser les demandes pressantes de Tartuffe sans éveiller ses soupçons mais Orgon, caché sous la table, n’intervient toujours pas. Étudier les effets de double énonciation. (Corrigé p. 222.)

elmire, après avoir encore toussé.

Enfin je vois qu’il faut se résoudre à céder,

Qu’il faut que je consente à vous tout accorder,

Et qu’à moins de cela je ne dois point prétendre

Qu’on puisse être content, et qu’on veuille se rendre.

Le dit et l’écrit

Le texte de théâtre est « un compromis entre le dit et l’écrit » (Pierre Larthomas). Il doit faire oublier qu’il est un texte pour donner l’illusion d’une parole improvisée et vivante, avec tous les défauts éventuels du langage quotidien. Un tel dialogue est plus elliptique que l’écrit ordinaire (il ne décrit pas ce qui est montré sur la scène) mais aussi plus redondant (comme dans la parole courante, il faut se répéter, ne pas donner trop d’informations à la fois pour que les interlocuteurs sur scène et dans la salle ne perdent pas le fil). Tout ce qui serait mal reçu à l’écrit (tournures segmentées, interruptions ou inachèvement des phrases, approximations, impropriétés, parfois familiarités) peut ici trouver sa place. Le langage de Molière se comprend par sa destination orale : les interjections, les pronoms personnels disjoints (moi, toi), les tournures expressives, parfois les jurons (« Morbleu ! ») répondent à ce souci d’oralité et permettent au comédien d’attaquer sur une syllabe forte, accentuée (alors qu’en français l’accent se porte en principe sur la dernière syllabe tonique du mot).

Même les alexandrins (qui permettent, mieux que la prose, la mémorisation du texte par les comédiens) simulent, certes artificiellement, un flot naturel de paroles et ne doivent pas paraître trop fabriqués ou poétiques. « Pas de beau vers ! », rappelle Hugo en citant Talma dans la Préface de Cromwell : « Ce sont en effet les beaux vers qui tuent les belles pièces. » Ils font trop entendre la voix de l’auteur, ils privilégient le plaisir lyrique par rapport au plaisir dramatique. De même les « mots d’auteur » au théâtre montrent la virtuosité de l’écrivain mais au détriment de la vraisemblance de l’action et de ses personnages. Nos plus grands auteurs cèdent à ces « tentations de l’écriture » (Larthomas) en énonçant une sentence définitive qui résume la pièce (« L’enfer, c’est les autres », dans Huis clos de Sartre) ou en plaçant un bon mot dans la bouche d’un balourd. Ainsi c’est avec l’esprit de repartie de Beaumarchais que le jardinier du Mariage de Figaro répond à la Comtesse qui lui reproche son ivrognerie : « Boire sans soif et faire l’amour en tout temps, Madame ; il n’y a que ça qui nous distingue des autres bêtes. »

Le dialogue de théâtre exclut aussi, généralement, les ratés de la conversation ordinaire, les brouillages, les silences prolongés. L’inachèvement d’une réplique ou son interruption n’en sont que plus signifiants dans le théâtre classique. Le théâtre contemporain, lui, use volontiers de différentes formes de brouillage. Dans les pièces de Beckett, parfois de Ionesco, des didascalies comme « Un temps », « Silence », suscitent une atmosphère à la fois angoissante et comique.

OBSERVATION ET ANALYSE

Nathalie Sarraute, Elle est là, 1978 (© Gallimard, coll. « Folio Théâtre »)

H. 2 : […] Ah, vous savez, je dois vous dire… il faut que je vous parle…

F. : Oui ? De quoi ?

H. 2 : C’est idiot… c’est très difficile… Je ne sais pas comment… Par où commencer…

F. : Allez-y toujours. Qu’est-ce que j’ai encore fait ?

H. 2 : Oh rien. Rien. Rien justement, vous n’avez rien fait. Rien dit. Vous vous taisiez…

► De même que la désignation des personnages, réduite à une lettre indiquant le sexe (et à un chiffre pour distinguer les trois hommes), le dialogue se caractérise par son incomplétude, marquée par les points de suspension et la brièveté des répliques : phrases inachevées, question sans réponse, réponse décevante (« Rien »). Ces silences sont le signe d’un silence plus fondamental : on ne saura jamais ce que H. 2 reproche à sa collaboratrice et amie F. puisqu’elle n’a rien dit (mais son « air » a été compris comme une désapprobation, a-t-on appris au tout début), ni l’idée que ce silence et cet air ont fait naître en H. 2, qui les juge coupables. Plus que d’une idée, il s’agit d’ailleurs d’un état de conscience difficile à formuler (d’où l’inachèvement des phrases qui disent seulement qu’elles ne peuvent pas dire) mais obsédant, d’un mouvement impulsif, d’un « tropisme », qu’il finira par contrôler. La pièce tend vers l’abstraction.

Exercice 21. Racine, Phèdre, I, 3 (1677). Commenter cet échange par lequel Phèdre avoue son amour à sa confidente. (Corrigé p. 222.)

Phèdre. Tu vas ouïr le comble des horreurs.

J’aime… À ce nom fatal, je tremble, je frissonne.

J’aime…

Œnone. Qui ?

Phèdre. Tu connais ce fils de l’Amazone,

Ce prince si longtemps par moi-même opprimé ?

Œnone. Hippolyte ! Grands Dieux !

Phèdre. C’est toi qui l’as nommé.

3. Les conventions du langage théâtral (un dialogue fabriqué)

Le texte de théâtre obéit dès lors à des conventions, qui lui permettent de se développer selon des modalités diverses.

« La tyrannie de la tirade » (Jacques Scherer) régnait dans la poétique classique. Ces longues prises de parole permettent la confrontation des points de vue, l’expression des sentiments ou la délibération d’un personnage placé devant un dilemme. Elles constituaient des morceaux de bravoure pour les comédiens dont on appréciait la déclamation (elles forçaient ainsi l’attention d’un public souvent turbulent) et pour l’auteur de la tragédie, considérée alors comme un « poème dramatique ». Deux exemples : la tirade pathétique dans laquelle Antiochus déclare enfin son amour à Bérénice (I, 4) ; le récit épique de la mort d’Hippolyte par Théramène (Phèdre, V, 6).

Elles sont aussi fréquentes dans la comédie. Gabriel Conesa distingue trois types de tirades chez Molière (mais cette tripartition est transposable) :

– La tirade-portrait qui décrit un personnage est souvent utilisée dans la satire mondaine. Ex. : les deux portraits-charges que la prude Arsinoé et la coquette Célimène s’adressent l’une à l’autre sous couvert de se rendre service (Le Misanthrope, III, 4).

Les répliques

Au théâtre, elles s’enchaînent plus rigoureusement et efficacement que dans la vie courante (Pierre Larthomas remarque qu’une conversation enregistrée au hasard ferait généralement un piètre dialogue dramatique) et selon diverses possibilités : question et réponse, affirmation et repartie (dans un débat), ordre et réaction. Ces modalités gouvernent les grandes scènes d’affrontement dans le théâtre de Molière.

La stichomythie (où les vers se répondent en écho un à un) peut accentuer le comique ou la tension dramatique.

OBSERVATION ET ANALYSE

Corneille, Le Cid, I, 3

Le comte. Ce que je méritais, vous l’avez emporté. (1)

Don Diègue. Qui l’a gagné sur vous l’avait mieux mérité. (2)

Le comte. Qui peut mieux l’exercer en est bien le plus digne. (3)

Don diègue. En être refusé n’en est pas un bon signe. (4)

► La stichomythie met en valeur les arguments des deux adversaires et souligne la violence du conflit en juxtaposant des figures de rhétorique expressives coulées dans le moule de l’alexandrin binaire : paradoxe signalant une injustice (1), reprises en chiasme soulignant les oppositions (2/1, 3/2 et 4/3), sentence apparemment sans appel (3), litote accentuant l’accusation (4).

L’enchaînement des répliques peut se faire sur ce dont on parle, comme dans la première scène du Tartuffe, structurée par un échange vif entre madame Pernelle et sa famille concernant le faux dévot. Il peut s’effectuer par la reprise d’un mot quand une réplique rebondit sur un terme de l’interlocuteur. C’est le cas notamment de ce cri célèbre de Bérénice de Racine en réponse à la priorité affirmée par Titus : « Mais il ne s’agit plus de vivre, il faut régner. – Eh bien ! régnez, cruel, contentez votre gloire. » Le théâtre de Marivaux ne cesse de proposer des réponses sur le mot dans la tradition de la comédie italienne.

Exercice 22. Beckett, Fin de partie (1956). Deux vieillards infirmes, Nell et Nagg, dialoguent du fond d’une poubelle. Analyser l’enchaînement des répliques dans ce bilan de santé qu’ils échangent. (Corrigé p. 223.)

NELL. Notre vue a baissé.

NAGG. Oui.

NELL. Notre ouïe, elle, n’a pas baissé.

NAGG. Notre quoi ?

Il permet à un personnage de livrer au public ses pensées et ses émotions, généralement dans une situation de crise qui l’isole sur la scène et immobilise provisoirement son action : une décision difficile peut être prise dans un monologue délibératif, une plainte peut s’exprimer dans un monologue lyrique. Dans le cas célèbre des stances du Cid, Rodrigue, confronté à un douloureux dilemme, exhale sa souffrance (ce que traduit la rime insistante et chantée, « peine » et « Chimène ») tout en se résolvant progressivement, au nom même de l’honneur qu’il juge indissociable de l’amour, à tuer le père de la femme qu’il aime.

La double énonciation joue ici à plein dans cette situation de communication artificielle. D’une part, le personnage s’adresse à lui-même, à des interlocuteurs absents, à des abstractions personnifiées, parfois même à des objets (dans les stances de Rodrigue, l’épée qu’il vient de recevoir de son père : « Fer qui causes ma peine, / M’es-tu donné pour venger mon honneur ? / M’es-tu donné pour perdre ma Chimène ? »). D’autre part, il informe évidemment le public de ses sentiments, de ses projets. Molière y recourt plusieurs fois dans L’École des femmes pour Arnolphe, personnage sans confident, isolé par son obsession du cocuage.

Exercice 23. Molière, L’École des femmes, I, 4 et II, 1. Dans ces deux scènes, analyser brièvement la fonction des monologues d’Arnolphe. (Corrigé p. 223.)

L’aparté est une brève réplique (cri du cœur ou résolution soudaine) qu’un personnage profère pour lui-même devant d’autres qui, par convention, ne l’entendent pas ; le public est le véritable destinataire de cette parole qui devrait rester secrète.

Dans le quiproquo, deux personnages croient, à tort, parler de la même chose : cette équivoque, dont la dissipation est artificiellement retardée, est un grand ressort du comique (exemple : L’École des femmes, II, 5, vers 607 à 629).

4. Les personnages et leur parole

La parole au théâtre relève d’une énonciation multiple. Elle est celle de l’auteur qui a écrit le texte ; elle est celle du personnage, entité fictive qui est supposée prononcer les paroles ; elle est enfin celle de l’acteur qui les prononce effectivement sur scène et peut les infléchir dans tel ou tel sens en fonction de son interprétation du rôle.

OBSERVATION ET ANALYSE

Musset, Les Caprices de Marianne, I, 1 (1833). Cœlio rencontre son ami Octave, qui apparaît ici pour la première fois dans la pièce.

Cœlio. Octave ! ô fou que tu es ! tu as un pied de rouge sur les joues ! D’où te vient cet accoutrement ? N’as-tu pas de honte en plein jour ?

Octave. Ô Cœlio ! fou que tu es ! tu as un pied de blanc sur les joues ! D’où te vient ce large habit noir ? N’as-tu pas de honte en plein carnaval ?

► Ces deux répliques livrent des informations sur l’apparence des personnages auxquels elles sont adressées. Elles constituent des didascalies internes puisqu’elles renseignent moins les personnages (qui n’ont pas besoin de se décrire l’un l’autre) que le lecteur (ou le metteur en scène), qu’elles laissent d’ailleurs libre d’imaginer l’« accoutrement » d’Octave et la triste figure de Cœlio. Mais, au-delà du costume, elles caractérisent le comportement et l’humeur des deux personnages, en tous points opposés : quelques mots suffisent pour présenter Octave comme un fêtard frénétique qui reproche à son ami, avec un humour forcé, de s’abandonner à une mélancolie malsaine. Malgré son « incomplétude », le texte de théâtre peut donc être d’une grande richesse.

Personnages et public

Le dialogue des personnages fournit au public les informations dont il a besoin pour comprendre l’intrigue (on a vu que les répliques ont une double destination), notamment dans l’exposition initiale : des personnages sont esquissés, une situation est définie, ancrée dans un passé plus ou moins proche et grosse d’un possible conflit qui fait attendre des développements. Cette attente peut être entretenue quand une information essentielle est retardée : dans la pièce de Musset on apprend seulement dans l’acte III que Lorenzaccio, jusque-là mystérieux, joue un double jeu pour pouvoir tuer le tyran. Dans cette phase, les personnages (certains d’entre eux) en savent plus que le spectateur, qui doit enregistrer et organiser les informations qu’il reçoit pour construire l’intrigue.

Mais le spectateur peut disposer d’une information supérieure à celle de certains personnages et cette situation de surplomb lui donne plus de plaisir ou d’émotion. Ainsi, dans Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux, le public sait, à la différence des personnages concernés, que chacun des deux maîtres a provisoirement échangé son rôle et ses habits avec son domestique pour observer l’autre sans être reconnu. Les personnages qui agissent en étant privés de certaines informations que d’autres personnages et le public connaissent sont frappés d’une forme d’ironie dramatique. Celle-ci peut accentuer le tragique (quand Junie, soumise à un chantage de Néron qui épie la scène, est tenue de montrer de la froideur à son amant sans pouvoir lui révéler le piège qui leur est tendu – Britannicus, II, 6) ou le comique (quand Tartuffe, ignorant qu’Orgon est caché sous la table, trahit sa confiance et tente d’abuser de sa femme – Le Tartuffe, IV, 5).

Personnages et auteur

Au théâtre, les interventions de l’auteur se font par le truchement de personnages qui expriment des opinions convaincantes. Orgon décrivant Tartuffe comme un saint ne montre que son aveuglement ; au contraire, son beau-frère Cléante, en distinguant les « dévots de place » des « dévots de cœur », fait entendre la voix de la raison, qui est celle de l’auteur (acte I, scène 5). Des couples de personnages tenant des discours et adoptant des comportements opposés mettent ainsi en scène des débats en laissant clairement entendre le point de vue de l’auteur et le font préférer au public : les propos de Burrhus sont valorisés face à ceux de Narcisse (Britannicus), ceux d’Hector face à ceux de Demokos (La guerre de Troie n’aura pas lieu).

Mais le rapport de certains personnages avec l’auteur (et le public) est plus ambigu. Ainsi, c’est Don Juan, « grand seigneur méchant homme » (qui s’est montré odieux avec Elvire, les paysans, un pauvre, M. Dimanche et son propre père) mais capable de « parle[r] tout comme un livre », qui prononce un éloge cynique du « parti dévot » ; le public comprend pourtant facilement que ce discours du libertin devenu hypocrite exprime l’indignation de Molière devant le pouvoir maléfique et l’impunité de ceux qui ont fait interdire Le Tartuffe. La leçon est loin d’être aussi claire dans Électre de Giraudoux : la sympathie de l’auteur va-t-elle à la fille du roi assassiné qui exige une justice absolue et immédiate et provoque la ruine d’Argos ou à l’usurpateur qui reconnaît sa faute et accepte de l’expier mais voudrait d’abord, comme il en a le pouvoir, sauver le royaume menacé d’une invasion ? Au lecteur de répondre, ou au spectateur – et celui-ci se déterminera aussi en fonction de l’interprétation de la pièce par le metteur en scène et les acteurs.

La caractérisation des personnages par leurs paroles

Chaque personnage est sommairement défini par sa présentation dans les didascalies initiales qui peuvent indiquer son statut, son sexe, son âge, sa place dans une constellation sociale et familiale. Son nom même peut contribuer à le définir : les spectateurs peuvent identifier en Ruy Blas l’homme du peuple opposé à l’aristocrate don Salluste, en Sganarelle et Arlequin des types de valets comiques, en Électre et Égisthe des héros mythiques de l’Antiquité (ce qui n’empêche pas Giraudoux de les surprendre, par exemple en revalorisant le personnage d’Égisthe). Ils peuvent l’être aussi par les autres didascalies, rares dans le théâtre classique, abondantes chez certains auteurs (Beaumarchais précise lui-même les « Caractères et habillements » des personnages du Mariage de Figaro).

Ce sont surtout les paroles d’un personnage, sa manière de parler, ce qu’il dit de lui-même et des autres (corrélé à ce que les autres disent de lui, dans un « portrait » par exemple), qui le caractérisent, établissent avec d’autres des relations qui se nouent dans une intrigue. On distingue le sociolecte, les marques de l’appartenance du personnage à une catégorie sociale, et l’idiolecte, les marques d’un caractère supposé du personnage, ce qui l’identifie individuellement. Les premières répliques des personnages (les « attaques ») au début d’une pièce ou d’une scène peuvent suffire à les caractériser.

OBSERVATION ET ANALYSE

Molière, Le Misanthrope, premiers vers.

Philinte. Qu’est-ce donc ? Qu’avez-vous ?

Alceste. Laissez-moi, je vous prie.

Philinte. Mais encor dites-moi quelle bizarrerie…

Alceste. Laissez-moi, vous dis-je, et allez vous cacher.

Philinte. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher.

► Les noms d’Alceste et de Philinte et l’emploi des vers montrent que ces personnages sont ceux d’une grande comédie classique, comme l’indiquent aussi les questions et les exclamations d’un dialogue relativement familier. C’est un début in medias res : une scène importante (pour Alceste) qui s’est déroulée « avant la pièce » se prolonge par une querelle et l’intérêt du spectateur est immédiatement éveillé par cette action. On ignore encore la cause du conflit, qui est toutefois assez mince pour que le personnage pris à partie (Philinte) ne la devine pas. Le type psychologique du « misanthrope » est défini d’emblée par les premières répliques d’Alceste (emporté, excessif, peu sociable, il coupe brutalement la parole à son ami) et par celles de Philinte qui lui reproche sa « bizarrerie » et son tempérament colérique. Le spectateur peut voir en Philinte un homme raisonnable, modéré, et identifier ainsi un couple de personnages moliéresques opposés dont la discussion, au début de la pièce, permet à l’auteur d’exposer la situation initiale de manière vivante.

Exercice 24. Racine, Britannicus, IV, 1 et 2. Dans la première scène de la pièce, Agrippine raconte amèrement que son fils, devenu empereur grâce à elle, vient de s’émanciper de sa tutelle (« L’ingrat […] m’écarta du trône où je m’allais placer »). Souhaitant rétablir son autorité sur Néron et sur l’empire, elle a exigé de pouvoir lui parler. Comment Agrippine est-elle caractérisée ici ? (Corrigé p. 223.)

Acte IV, scène 1. Agrippine, Burrhus

Burrhus. Oui, Madame, à loisir vous pourrez vous défendre :

César lui-même ici consent de vous entendre. […]

Mais voici l’empereur.

Agrippine Qu’on me laisse avec lui.

Scène 2. Agrippine, Néron

Agrippine, s’asseyant. Approchez-vous, Néron, et prenez votre place.

Le théâtre moderne se soucie moins de fournir ces informations : les propos de Vladimir et d’Estragon, dans En attendant Godot, les laissent encore plus indéterminés, presque indistincts, et, parmi les personnages de Elle est là de Nathalie Sarraute, seul H. 2 se voit attribuer une attitude, un mouvement psychologique (un « tropisme ») qui le distingue et l’isole un moment.

Le discours des personnages peut avoir une valeur informative (dans les scènes d’exposition), poétique ou philosophique, s’organiser en un débat d’idées (dans des scènes de discussion), exprimer une prise de position de l’auteur (par le truchement d’un personnage), il peut aussi être un ressort du comique (par exemple dans le comique de mots ou les quiproquos) mais il a pour fonction essentielle de faire progresser l’action. Au théâtre, par définition, la parole est efficace et commande ce qui se passe : les aveux, engagements, promesses, menaces, déclarations définitives, récits des personnages modifient leur situation, leurs rapports, provoquent un bouleversement, au sens à la fois physique et affectif du mot (on parle de péripéties).

Dans le théâtre classique, par exemple Britannicus, ces péripéties « nouent » l’action au début de la pièce (quand Néron annonce à Junie qu’il a décidé de l’épouser – II, 3), la font rebondir (quand il ordonne l’arrestation de Britannicus – III, 8) puis la « dénouent » (quand la prière de Junie devant la statue d’Auguste déclenche l’intervention du peuple qui la met hors d’atteinte du tyran et tue son âme damnée, Narcisse – récit d’Albine, V, 8).

La parole théâtrale doit son efficacité au fait qu’elle est toujours en situation et tire de là une grande économie de moyens. Un mot de Roxane (« Sortez. »), interrompant brutalement un plaidoyer de Bajazet (« et si jamais je vous fus cher… »), suffit à l’envoyer à la mort. Jouant d’une ironie tragique à la toute fin de sa pièce, Giraudoux imagine que c’est une accusation (mensongère) portée par le Troyen nationaliste et belliciste Demokos contre Ulysse qui déclenche la guerre de Troie.

OBSERVATION ET ANALYSE

Racine, Phèdre, III, 3

Œnone. Il faut d’un vain amour étouffer la pensée,

Madame. Rappelez votre vertu passée.

Le Roi, qu’on a cru mort, va paraître à vos yeux ;

Thésée est arrivé, Thésée est dans ces lieux.

Le peuple, pour le voir, court et se précipite.

Je sortais par vos ordres, et cherchais Hippolyte,

Lorsque jusques au ciel mille cris élancés…

Phèdre. Mon époux est vivant, Œnone, c’est assez.

J’ai fait l’indigne aveu d’un amour qui l’outrage.

Il vit : je ne veux pas en savoir davantage.

► L’information délivrée par Œnone à Phèdre constitue une péripétie majeure dans la pièce : la situation de la reine, déjà très difficile, devient invivable puisque à l’inceste s’ajoute l’outrage fait au roi. La mort, à laquelle Phèdre se disait promise dès sa première apparition, est désormais nécessaire. L’art de Racine consiste à maintenir l’intérêt du public en retardant ce dénouement par les interventions d’Œnone qui veut innocenter Phèdre en accusant Hippolyte (IV, 1) puis tente d’éveiller sa jalousie en lui révélant l’amour d’Hippolyte pour Aricie (IV, 6).

Exercice 25. Racine, Phèdre. La tragédie est scandée par les trois aveux de l’héroïne (I, 3, II, 5, V, 7). Analyser leur nature et les effets qu’ils produisent sur les destinataires. (Corrigé p. 223.)

5. Action et découpage

La fable, les forces en présence, les étapes de l’action

La « fable » (ou l’histoire) est le nom donné à l’ensemble des évènements (fictifs) évoqués dans la pièce et envisagés dans l’ordre chronologique (cet ordre n’est pas strictement celui du texte de théâtre, qui comprend toujours des rappels du passé : dans Œdipe roi de Sophocle, ce sont eux qui font avancer l’action). La fable était souvent présentée dans l’« argument » rédigé par les dramaturges classiques. Ainsi dans la préface de Bérénice, Racine la résume par une citation historique de Suétone : « Invitus invitam dimisit » (« Malgré lui, malgré elle, il la congédia »). Cette fable n’est pas racontée mais montrée sur scène (et parfois mise à distance, comme dans le théâtre de Brecht). On peut l’étudier selon des modalités diverses.

Les forces agissantes (qui font progresser l’action) peuvent être analysées selon le schéma actanciel qui distingue le destinateur, le destinataire, le sujet agissant, l’objet de sa quête, ses auxiliaires, ses adversaires (il a été défini à propos du roman, p. 74). Ces « actants » ne se confondent pas avec des êtres humains. Ainsi dans Œdipe roi, si le héros Œdipe est bien le sujet agissant, le destinateur est la cité de Thèbes, qui est également destinataire. L’objet de la quête d’Œdipe est d’abord d’identifier le meurtrier de l’ancien roi de Thèbes, Laïos, afin de faire cesser la peste qui frappe la cité (et Œdipe – ironie tragique – découvre que c’est lui-même) puis de découvrir sa véritable origine et son histoire (qui le révèlera parricide et incestueux). Les auxiliaires (ou adjuvants) de sa quête sont encore la cité qui demande l’enquête et Créon ; les adversaires (ou opposants) sont Tirésias et Jocaste qui retardent la révélation de la vérité mais aussi Œdipe lui-même (par son emportement et son long aveuglement).

Le développement de l’action passe par plusieurs moments.

– L’exposition doit informer le public, mettre en place l’intrigue mais aussi susciter l’intérêt et la curiosité du public. Elle peut ainsi se faire dynamique quand elle montre des personnages déjà engagés dans une action ; c’est un début in medias res, comme celui du Misanthrope (analysé p. 152). Il s’agit de définir une situation initiale dans laquelle le public identifie les personnages, le lieu, le moment, les relations qui se tissent, les conflits et les projets qui s’esquissent.

– Le nœud de l’intrigue, dans la partie centrale de la pièce, fait apparaître clairement des conflits entre les personnages qui voient des obstacles s’opposer à leurs desseins. Dans la tragédie, ils sont confrontés à des dilemmes (Titus doit choisir entre l’exercice légitime de son pouvoir d’empereur et son amour pour une reine étrangère, Bérénice). Des péripéties qui opèrent un retournement de situation assurent la progression de l’action.

– Le dénouement est produit par une ultime péripétie. La « catastrophe » tragique dénoue l’intrigue par la consommation des malheurs (les morts successives d’Hippolyte et de Phèdre, le départ de Bérénice). Dans la comédie, les périls disparaissent avec les obstacles, externes (le mariage un moment empêché pourra être conclu) ou internes (l’amour l’emporte sur l’amour-propre chez les personnages de Marivaux). La dramaturgie classique voulait à la fin de la pièce un dénouement rapide, complet (réglant le sort de tous les personnages) et nécessaire (amené par tout ce qui précédait). L’intervention d’un personnage extérieur surgissant soudain comme un dieu descendu du ciel (le deus ex machina) était peu recommandée.

OBSERVATION ET ANALYSE

Koltès, Dans la solitude des champs de coton (1985). Le Dealer propose une mystérieuse transaction à un homme qu’il rencontre, le Client.

Début de la pièce :

LE DEALER. Si vous marchez dehors, à cette heure et en ce lieu, c’est que vous désirez quelque chose que vous n’avez pas, et cette chose, moi, je peux vous la fournir…

Fin de la pièce :

LE CLIENT. Je n’ai rien dit ; je n’ai rien dit. Et vous, ne m’avez-vous rien, dans la nuit, dans l’obscurité si profonde qu’elle demande trop de temps pour qu’on s’y habitue, proposé que je n’ai pas deviné ?

LE DEALER. Rien.

LE CLIENT. Alors, quelle arme ?

► Le caractère énigmatique de l’entrée en matière et de la fin brutale de la pièce (qui semble annoncer un combat imminent) exprime en filigrane l’étrangeté d’un dialogue où se confrontent deux personnages, réunis ou séparés par un secret qui ne sera jamais dévoilé (on ne saura jamais quelle « chose » le Dealer peut fournir au Client). C’est contraire aux principes d’une exposition qui doit définir clairement les relations entre les personnages et d’un dénouement censé mettre fin à un conflit.

Le découpage de la pièce

La tradition classique française distribue l’action dans des actes dont la durée correspond sensiblement à l’impression de temps vécu par le spectateur ; ils sont séparés par des ellipses temporelles pendant lesquelles l’action peut continuer à progresser (au xviie siècle, la représentation s’interrompait pour permettre de moucher les chandelles). Dans chaque acte, des scènes, de longueur très inégale, sont délimitées par les entrées et sorties des personnages. L’enchaînement entre les scènes peut correspondre à un départ (liaison de fuite) ou à l’arrivée (liaison de recherche) d’un personnage nouveau, le « théâtre » ne devant jamais rester vide.

La composition en cinq actes et en vers est le grand modèle de la tragédie française mais aussi de la comédie qui essaie de l’égaler en dignité : la même année (1636-1637), Corneille écrit deux pièces en cinq actes et en vers, l’une (L’Illusion comique) présente un faux héros, Matamore, qui se ridiculise par ses fanfaronnades, et l’autre (Le Cid) un jeune noble, Rodrigue, qui s’illustre par de véritables exploits. La pièce en trois actes et en prose est inspirée par le modèle italien ; c’est la structure fréquente des comédies de Marivaux. La pièce en un acte est un héritage de la farce que pratique encore Molière dans son premier succès à la cour, Les Précieuses ridicules.

Cette structure en actes et en scènes est propre à une dramaturgie française fondée sur une progression chronologique, un enchaînement serré et continu des évènements dans un temps réduit et dans un lieu qui ne change pas beaucoup. D’autres dramaturgies traitent l’espace et le temps différemment : l’espace peut être utilisé en hauteur et en profondeur (c’est la cour d’auberge du théâtre élisabéthain), l’actionpeut s’étendre sur plusieurs années. Les séquences sont aussi différentes : Claudel reprend dans ses drames la « journée » de la « comédie » espagnole qui correspond à un nombre défini de vers ; la composition en « tableaux » se fonde sur un déplacement dans l’espace (et une scène peut être alors simultanée, antérieure ou postérieure par rapport à la précédente – les allers et retours deviennent possibles dans le temps).

6. Le temps et l’espace

Toute action s’inscrit dans le temps et l’espace. Chacune de ces notions, au théâtre, appelle plusieurs types d’analyse.

Le temps

La durée de l’action dans le théâtre classique est généralement réduite à vingt-quatre heures pour n’être pas trop éloignée de la durée de la représentation (deux heures). Nourrie par un passé proche (l’installation de Tartuffe chez Orgon) ou plus lointain (le massacre des Troyens dans Andromaque), que certains personnages portent à la connaissance du public, une crise se noue et se dénoue rapidement. Cette concentration du temps accroît la tension dramatique, notamment dans la tragédie où l’action se déroule dans l’urgence et prend le caractère d’une fatalité (« le destin, – dit Cassandre dans La guerre de Troie n’aura pas lieu – c’est simplement la forme accélérée du temps »).

La règle classique de l’unité de temps paraît plus tard invraisemblable : on ne peut saturer une journée d’évènements, sauf si l’on en fait un ressort dynamique et comique, comme Beaumarchais dans La Folle Journée, premier titre du Mariage de Figaro. Hugo la rejette dans la préface-manifeste de Cromwell et joue librement de la temporalité. Dans les trois premiers actes de Ruy Blas, il étire l’action sur sept mois, marquant par des ellipses temporelles les étapes de l’ascension sociale du héros (valet dans le premier, écuyer du roi dans le deuxième, au pouvoir dans le troisième), puis, dans les deux derniers, concentre sa chute brutale en une journée.

Dans la dramaturgie moderne, la temporalité est souvent distendue, figurant une attente dans laquelle on ne peut mesurer exactement l’écoulement du temps. De Beckett à Koltès, le temps de l’action devient indéfini.

L’époque à laquelle se déroule l’action de la tragédie est située dans le passé lointain de l’Antiquité grecque ou romaine. Le drame romantique la situe dans un passé plus proche qui peut être défini explicitement par des didascalies initiales (pour Ruy Blas, « Madrid. 169. » – plus précisément, 1698) ou implicitement par la référence à des faits de société (dans Ruy Blas, don Salluste porte le « costume de cour du temps de Charles II ») ou par la présence de personnages historiques (Alexandre de Médicis qui, comme le rappellent les éditions modernes de Lorenzaccio, a été assassiné en 1537). L’auteur se soucie d’ailleurs plus d’être compris de ses contemporains que de respecter strictement la chronologie historique. Ces distorsions entre l’époque du drame et celle du public auquel il est initialement destiné peuvent prendre la forme d’anachronismes volontaires et signifiants.

OBSERVATION ET ANALYSE

Giraudoux, La guerre de Troie n’aura pas lieu, II, 5 (1935).

Au retour d’une guerre victorieuse, Hector déclare : « Je ne sais si dans la foule des morts on distingue les morts vainqueurs par une cocarde. Les vivants, vainqueurs ou non, ont la vraie cocarde, la double cocarde. Ce sont leurs yeux. » La Grèce antique ignorait la cocarde tricolore : comment interpréter cet anachronisme flagrant ?

► La référence n’appartient pas au temps (mythique) de la fable mais à l’époque de la rédaction de la pièce : en 1935, pour Giraudoux, pour les lecteurs et les spectateurs, ce discours (demandé par le nationaliste Demokos) évoque ceux prononcés devant les monuments aux morts de la guerre de 1914-1918. Il est ici détourné par le dramaturge, qui pousse la provocation jusqu’à faire tenir des propos pacifistes à un « général vainqueur », au lieu de rendre hommage aux morts et de célébrer la victoire. On peut voir là une dénonciation de l’esprit « cocardier » et belliciste au nom d’une valeur suprême : la vie. Mais en 1935 la menace d’une nouvelle guerre était sensible en France depuis l’instauration du régime nazi et on pouvait aussi estimer que, dans ces circonstances, ce pacifisme n’était pas de mise. La connaissance des différents renoncements des démocraties occidentales devant l’Allemagne de Hitler et des évènements dramatiques qui s’en sont ensuivis rend aujourd’hui ce jugement encore plus légitime et révèle, mieux encore qu’en 1935, l’ambiguïté de la pièce.

Le théâtre contemporain se soucie peu de situer dans le temps l’histoire représentée qui, de ce fait, est donc contemporaine de la représentation.

L’époque de la représentation d’une œuvre du passé peut conduire à la réinterpréter à la lumière de préoccupations ou d’idées nouvelles. C’est aujourd’hui le travail de tout metteur en scène d’interroger le passé représenté à la lumière du présent de la représentation et par là de (faire) comprendre ce qui se dit de l’histoire des sociétés, des hommes et du langage dans le texte. En 1995, l’interprétation de Tartuffe donnée par Ariane Mnouchkine au théâtre du Soleil renouvelait l’actualité de la satire de la fausse dévotion en faisant directement écho, par les costumes et le jeu des comédiens concernés, aux intégrismes religieux du Moyen-Orient.

L’espace

La pluralité des lieux structure l’action dans le théâtre élisabéthain (Shakespeare) et la comedia du « siècle d’or » espagnol. Ainsi, dans La vie est un songe (Calderón, 1635), les déplacements du jeune prince Sigismond entre son « palais rustique » et solitaire sur la montagne et le palais de son père sont hautement significatifs. Le théâtre classique français se prive de cette ressource en associant l’unité de lieu à l’unité de temps au nom de la vraisemblance (un personnage ne pourrait fréquenter plusieurs lieux en un jour). Aussi le lieu est-il en général sommairement défini dans les didascalies initiales (dans Le Misanthrope et Le Tartuffe, « La scène est à Paris » ; dans Phèdre, « La scène est à Trézène, ville du Péloponnèse »). Il faut être à l’affût des didascalies internes pour comprendre que les personnages du Misanthrope se rencontrent dans les salles nobles du premier étage où Célimène reçoit ses visites (Oronte y monte dans la scène 2), et plus encore pour suivre, dans L’École des femmes, les déplacements d’Arnolphe de la « place de ville » annoncée initialement à son « autre maison » où il tient Agnès enfermée et dont seul le jardin est représenté. Le texte définit ici, implicitement, un espace conçu pour permettre le développement de l’histoire, cet espace double (public/privé, et même secret) correspondant à la double identité du personnage (Arnolphe/Monsieur de la Souche).

Dans la dramaturgie classique française, l’action se déroule dans un lieu de passage, unique mais où peuvent se rencontrer tous les personnages. Ce lieu varie avec le genre : dans la tragédie racinienne, c’est « un cabinet qui est entre l’appartement de Titus et celui de Bérénice » ou « une chambre du palais de Néron », c’est-à-dire une « antichambre » placée devant une pièce plus secrète ; la comédie, comme on l’a vu, appelle davantage la place publique ou l’espace domestique.

Peu présent dans le texte, l’espace théâtral s’impose dans la représentation où il est une construction du scénographe et du metteur en scène à partir du texte. Ses utilisations se sont développées avec la disparition des spectateurs aristocratiques qui occupaient une partie de la scène aux xviie et xviiie siècles et l’installation du rideau séparant la scène de la salle (le « quatrième mur »). Au début de chaque acte du Mariage de Figaro, Beaumarchais, en décrivant ce que « le théâtre représente », multiplie les espaces de jeu, sur scène (un fauteuil, une alcôve) et hors scène (un couloir, un cabinet, des pavillons), que les personnages en mouvement occupent et quittent sur le rythme frénétique de cette « folle journée ». Les nombreuses indications spatiales du drame romantique répondent au désir de situer la fable dans la géographie et l’histoire. Musset, qui ne se soucie pas de la représentation, désigne des lieux différents au début de chaque scène de Lorenzaccio.

Certains auteurs modernes consacrent de nombreuses didascalies pour décrire l’espace où évoluent les personnages, allant jusqu’à régler précisément leurs entrées et leurs sorties dans un « tableau ». Dans le dernier acte de Rhinocéros, Ionesco prévoit l’utilisation de sons pour faire exister l’espace extérieur : des barrissements, des bruits effrayants rendent sensible l’isolement de Bérenger et la menace qui pèse sur lui. La rareté des didascalies de lieu peut aussi être signifiante : dans En attendant Godot, Beckett se contente de mentionner un espace extérieur vide et un arbre, premiers indices d’une déréliction.

Complément bibliographique

Abirached Robert, La Crise du personnage dans le théâtre moderne, Grasset, 1978.

Biet Christian et Triaud Christophe, Qu’est-ce que le théâtre ?, Gallimard, coll. « Folio », 2006.

Conesa Gabriel, Le Dialogue moliéresque, SEDES, 1992.

Corvin Michel, Lire la comédie, Dunod, 1994.

Couprie Alain, Lire la tragédie, Dunod, 1998.

Couty Daniel et Ryngaert Jean-Pierre, Le Théâtre, Bordas, 1980.

Deloffre Frédéric, Une préciosité nouvelle. Marivaux et le marivaudage, Armand Colin, 1955.

Hubert Marie-Claire, Le Théâtre, Armand Colin, 2008.

Larthomas Pierre, Le Langage dramatique, Armand Colin, 1972.

Louvat Bernard, La Poétique de la tragédie classique, SEDES, coll. « Campus », 1997.

Roubine Jean-Jacques, Introduction aux grandes théories du théâtre, Nathan Université, 2000.

Rullier-Theuret Françoise, Le Texte de théâtre, Hachette Supérieur, 2003.

Scherer Jacques, La Dramaturgie classique en France, Nizet, 1954.

Ubersfeld Anne, Lire le théâtre I, II, III, réédition Belin, 1996 et 1999.

III. APPLICATION

MARIVAUX, LES FAUSSES CONFIDENCES (1737)

La pièce apparaît immédiatement comme une comédie de la première moitié du xviiie siècle. Son titre est thématique et désigne un élément moteur de la pièce : l’utilisation de paroles « fausses » imitant des paroles intimes de vérité, des « confidences », pour faire naître un amour authentique légitimé par un mariage.

On trouve dans cette pièce des interrogations qui caractérisent l’auteur et son époque sur les rapports entre la nature et l’artifice, l’amour et la condition sociale, le sentiment et l’intérêt, l’amour et l’amour-propre, les maîtres et les domestiques, l’aspiration des femmes au bonheur et les contraintes qui pèsent sur elles.

1. L’action et les forces agissantes

Cette fable a le caractère conventionnel de la comédie traditionnelle. Elle s’en distingue par le fait que ce n’est pas la volonté d’un père tyrannique qui retarde l’union attendue de deux personnages mais les préjugés sociaux et l’amour-propre de l’un d’eux. Chez Araminte, l’amour est à naître et il se heurte à un obstacle intérieur, difficile à lever : comment une jeune veuve belle et riche peut-elle aimer (ce qui dans la comédie implique le mariage) un homme qu’elle a engagé pour la servir ? D’où le recours à la manipulation par l’emploi de masques (ici, c’est la parole qui est déguisée) pour faire tomber les résistances du personnage et lui faire éprouver « la surprise de l’amour ». Bien plus qu’un auxiliaire, le valet Dubois est le meneur de jeu, il tire les ficelles de l’entreprise de séduction et règle entièrement la communication entre Dorante, d’une part, Araminte et les autres personnages, d’autre part. Sans l’action froide et calculée de ce meneur de jeu, la « bonne mine » de Dorante ne suffirait pas à lui assurer le succès.

Le schéma actantiel analysant les forces en présence peut donc placer Dubois en position de sujet, l’objet étant bien sûr le mariage de Dorante et d’Araminte. Son action est inspirée par la sympathie qu’il éprouve pour son ancien maître (« vous êtes un excellent homme, un homme que j’aime », I, 2) et par l’amour de Dorante pour Araminte (destinateur). Le destinataire de cette action est double lui aussi : elle bénéficie à Dorante, que le dénouement heureux « transporte » de joie (III, 12), mais aussi à Dubois, qui retire de sa victoire un grand plaisir de vanité (« Ouf ! ma gloire m’accable », III, 13) et peut en espérer une récompense qui le fasse échapper à sa condition de domestique (« Ma fortune serait la tienne », lui a promis Dorante – I, 2). Les opposants sont nombreux : c’est d’abord l’absence de fortune de Dorante, qui rend a priori impensable son mariage avec Araminte, suscite l’hostilité constante de Mme Argante et favorise le comte Dorimont ; ce sont aussi les désirs de Marton et de M. Remy ; ce sont surtout les fortes réticences d’Araminte, attachée à la liberté que lui donne son veuvage. Mais la liste des adjuvants est encore plus longue : le génie de Dubois, essentiel, peut faire fond sur la beauté de Dorante et la sensibilité d’Araminte mais aussi sur la résistance de Mme Argante, de Marton et d’Araminte elle-même (selon une « loi » de la psychologie classique qui veut que les obstacles aiguillonnent l’amour).

Les enjeux de l’action sont multiples. Les personnages cherchent le bonheur dans l’amour (Dorante, Araminte), souvent associé à la fortune (Marton, mais aussi Dorante), dans l’ascension sociale (Mme Argante, Marton), dans l’argent (Marton), dans la vanité satisfaite (Dubois). Le lecteur/spectateur a le plaisir de voir comment le dénouement attendu est amené par le dramaturge et celui-ci doit faire la preuve de son talent et de sa connaissance du cœur humain.