1. Niccolò Cusano

Andrea Bregno (attr.), Tomba di Niccolò Cusano, particolare del cardinale in preghiera, 1465, Roma, Chiesa di San Pietro in Vincoli

1.1 La dotta ignoranza

Il concetto di dotta ignoranza, che è al centro non solo del testo omonimo (De docta ignorantia, 1440), ma di tutta l’opera filosofica di Niccolò Cusano (1401-1464), introduce il primo degli ossimori (accostamento di due termini di senso contrario in forte antitesi tra loro) che caratterizzano la sua dottrina filosofica. Mutuato da Bonaventura da Bagnoregio, che a sua volta lo ricava dalla tradizione neoplatonica e agostiniana, tale concetto si riconnette esplicitamente a Socrate che “credette di sapere solo di non sapere” (De docta ignorantia I, 1). Di questa coppia di termini Cusano fa il perno di una vera e propria dottrina della conoscenza. Essa pone al proprio centro il carattere finito e limitato della conoscenza umana e quindi la sua inadeguatezza a farsi un concetto adeguato del divino (che è infinito) e della verità delle cose finite. Sapere, per l’uomo, significa prendere coscienza (da qui il “dotta” dell’ossimoro docta ignorantia) della propria congenita impossibilità di conoscere le verità assolute (ignorantia).

LETTURE

Socrate

Vol.1

LETTURE

Bonaventura da Bagnoregio

Vol.1

Dotta ignoranza è quindi il punto di partenza della conoscenza, ovvero il giusto atteggiamento del saggio di fronte alle forme del sapere, l’unico metodo che gli permette la conoscenza autentica e, infine, la consapevolezza del valore necessariamente parziale di ogni sapere, che può solo avvicinarsi alla verità delle cose. Essa rende quindi possibile accedere a quell’ambito del sapere che, col nome di “congettura”, Cusano tratterà nel De coniecturis; ma è anche quella forma di sapere che apre all’unica possibile relazione intellettuale col divino, la teologia negativa professata dallo Pseudo-Dionigi Areopagita e ripresa da Cusano.

I tre libri di cui si compone il De docta ignorantia trattano, rispettivamente, del massimo assoluto, ossia Dio che “è in tutte le cose in modo che tutte sono in Dio” (De docta ignorantia I, 5), del mondo creato nel quale si dispiega ciò che in Dio è perfetta unità, e infine di quel massimo “che è assoluto e contratto insieme” (De docta ignorantia III, 1), ovvero Cristo quale Divinità incarnata.

ESERCIZIO

E4: Niccolò Cusano

Vescovo, teologo e matematico: vita di Niccolò Cusano

Maestro della Vita di Maria, Crocifissione, particolare: possibile ritratto di Niccolò Cusano, dopo il 1465, Bernkastel-Kues, Germania, St. Nikolaus-Hospital

Niccolò Cusano nasce a Kues, in Germania, nel 1401. La sua è una famiglia benestante di estrazione borghese, sufficientemente agiata da poter inviare il figlio all’università ad Heidelberg prima e a quella di Padova poi. A Padova Cusano frequenta un ambiente intellettuale già del tutto permeato dai fermenti dell’umanesimo e di una ricerca scientifica che, mentre si apriva all’importanza del riscontro dell’esperienza, si volgeva all’antichità classica per la ricerca di nuovi strumenti per la conoscenza della realtà.

Al servizio della Chiesa

Dall’amico Giuliano Cesarini, che lo presiede, Cusano nel 1432 viene invitato a prendere parte al concilio di Basilea, che avrebbe dovuto comporre numerose questioni all’interno della Chiesa e risolvere il conflitto tra i sostenitori della supremazia papale e quelli schierati per l’autorità del concilio. In questa circostanza concepisce la sua prima grande opera, il De concordantia catholica (1433), e sceglie di passare al partito papale. Dal pontefice Eugenio IV riceve quindi l’incarico di recarsi a Costantinopoli per invitare l’imperatore Giovanni VIII Paleologo a partecipare al grande concilio di Ferrara-Firenze, indetto al fine di comporre il dissidio tra la Chiesa greca e quella romana, ma in realtà mosso da intenti politici. Costretto dalla minaccia dei Turchi e dalla necessità di un appoggio del papa per ottenere aiuti militari dai cristiani d’Occidente, l’imperatore bizantino si reca in Italia, con un seguito di diplomatici, teologi e consiglieri, tra i quali il filosofo neoplatonico Gemisto Pletone, che daranno un notevole impulso alla grande stagione del neoplatonismo fiorentino.

Il De docta ignorantia e le opere matematiche

Al ritorno da Bisanzio Cusano, che trasporta con sé svariati manoscritti greci, pubblica il De docta ignorantia (1440) e successivamente il De coniecturis (1440-45). Impegnato in svariate missioni apostoliche, Cusano riesce comunque a scrivere con regolarità brevi trattati o dialoghi latini: entro il 1445 compone il De Deo abscondito, le operette teologiche De quaerendo Deo, De filiatione Dei e una prima serie di scritti matematici. A questi si aggiungono nel 1446 il De dato patris luminum, la Coniectura de ultimis diebus, di ispirazione escatologica, e il Dialogus de annuntiatione, per concludere con il dialogo De genesi del 1447.

Cardinale e vescovo

Elevato a cardinale, è poi consacrato, nel 1450, vescovo di Bressanone. È in quest’anno che redige il gruppo di dialoghi dell’Idiota, in quattro libri. Dopo aver scritto nel 1453 una serie di testi teologici (De visione Dei, De pace fidei, Complementum theologicum) redige negli anni dal 1454 al 1457 un gruppo di opere matematiche (De mathematicis complementis, Declaratio rectilineationis curvae, De una recti curvique mensura, De circuli quadratura e De cesarea circuli quadratura). Nel 1458 sfugge alle truppe del duca Sigismondo del Tirolo, con cui è in contrasto, rifugiandosi nel castello dolomitico di Andraz, dove compone l’opera De beryllo, nella quale condensa in forma più divulgativa gli ardui concetti della “dotta ignoranza” e della “coincidenza degli opposti”.

Chiamato a Roma da Pio II, tornerà solo per brevi periodi a Bressanone. Nel frattempo scrive il dialogo De possest, seguito nel 1461 dall’opera di studio del Corano De cribratione Alkoran. Nel 1463 vedono infine la luce le tre opere della sua maturità filosofica: il De ludo globi, il De venatione sapientiae, e il Compendium. Incaricato da Pio II di organizzare una nuova crociata, lui che nel De pace fidei aveva formulato la visione di una religione unitaria in grado di comporre le tre forme di monoteismo, muore nell’agosto del 1464.

Dal finito all’infinito: il linguaggio geometrico-matematico

TESTO

T2: Niccolò Cusano, La dotta ignoranza

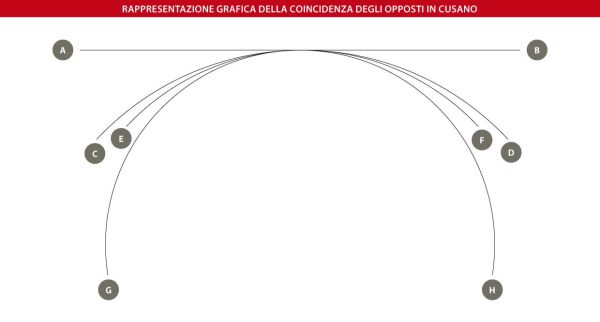

Nel primo libro del De docta ignorantia, punto di partenza della riflessione gnoseologica di Cusano sul massimo assoluto è che “ogni ricerca è comparativa, in quanto impiega come mezzo la proporzione [e] perciò l’infinito come infinito, sfuggendo a ogni proporzione, è ignoto” (De docta ignorantia I, 1). Per spiegare il rapporto sempre imperfetto tra la conoscenza umana e la natura infinita di Dio, Cusano si avvale dell’aiu-to della matematica e della geometria, ricollegandosi in questo alla tradizione che da Pitagora, passando per i platonici, giunge ad Agostino e Boezio. Dapprima usando la metafora del poligono inscritto nella circonferenza: come il poligono può approssimarsi sempre più, all’infinito, alla circonferenza nella quale è inscritto, senza tuttavia poter mai coincidervi, così la conoscenza umana può solo avvicinarsi alla verità.

Poi, a partire dalle proprietà delle figure geometriche della linea e del cerchio, che se pensate infinite si riducono infine l’una all’altra, Cusano mostra come nel passare dall’ambito del finito a quello dell’infinito i tradizionali modi di descrivere la realtà mutino di significato e sembrino contravvenire ai principi logici fondamentali: Dio è dunque circonferenza, diametro e centro. Ricompare dunque nella Dotta ignoranza una metafora che ha avuto grande fortuna nella teologia medievale e che stimolerà la riflessione, in età moderna, di filosofi come Giordano Bruno e Pascal: quella di Dio come sfera infinita il cui centro è dappertutto e la circonferenza in nessun luogo.

LETTURE

Agostino

Vol.1

LETTURE

Pitagora e i pitagorici

Vol.1

LETTURE

Severino Boezio

Vol.1

La via per negazione

Questo esercizio di pensiero dell’infinito geometrico predispone la mente ai paradossi che essa si trova ad affrontare quando cerca di pensare il divino e prepara l’intelletto ad accogliere la via negationis, “metodo per negazione”, detto anche “teologia negativa”, oapofatica, come l’unica in grado di mettere l’uomo in comunicazione con l’assoluta alterità divina. “La santa ignoranza ci ha insegnato che Dio è ineffabile perché è infinitamente superiore a tutte le cose che possono essere nominate […] pertanto possiamo parlare di lui in modo più vero con la rimozione e la negazione, come ha detto anche il grande Dionigi” (De docta ignorantia I, 26). Il sapere umano va impiegato pertanto nello sforzo di avvicinarsi sempre più alla verità, come nel procedimento di approssimazione di un poligono al cerchio che abbiamo visto poco sopra.

TESTO

T1: Niccolò Cusano, La coincidenza degli opposti

Politica e pacificazione religiosa: il De pace fidei

Lorenzo e Cristoforo Canozi da Lendinara, Pannello del coro con libro aperto e sportello, 1461-1465, Modena, Duomo

Durante tutta la sua vita Cusano si è attivamente occupato dei risvolti politici della sua speculazione teologica. Se però con il De concordantia catholica egli si prefiggeva di comporre i dissidi interni al cristianesimo, dopo la presa di Costantinopoli del 1453, il problema più drammatico diventa quello del rapporto con l’Islam. Sull’onda dell’emozione per la caduta della grande città cristiana, Cusano scrive il De pace fidei e si dedica con convinzione all’approfondimento della religione islamica, che otto anni più tardi, nel 1461, esporrà nel De cribratione Alkoran.

Il De pace fidei

Il De pace fidei (1453) è pensato in un orizzonte molto ampio. Nella finzione letteraria diciassette saggi, rappresentanti di tutti i popoli della terra – un greco, un italiano, un arabo, un indiano, un caldeo, un ebreo, un persiano, un turco, un tedesco ecc. – vengono convocati in cielo, ovvero nell’unico luogo dove le loro dispute possono essere risolte. L’opera richiama la tradizione letteraria del dialogo tra religioni, particolarmente vivace nel pensiero medievale: basti ricordare il Sefer Ha-Kuzari di Judah Ha-Levi (1075-1141), il Dialogo tra un filosofo, un giudeo e un cristiano (1140 ca.) di Abelardo o il Libro del gentile e dei tre saggi (1274-1276) di Raimondo Lullo.

Il fine dell’opera di Cusano è quello di fondare una pacifica convivenza tra le diverse fedi, a partire da una tolleranza fondata sulla comprensione delle reciproche posizioni teologiche. L’idea di fondo è che in ognuna di esse il Dio oggetto di adorazione è il medesimo, per cui le differenze tra religioni – laddove non si fondino su errori teologici veri e propri, come, sostiene Cusano, per alcuni aspetti dell’islamismo – si riducono a controversie relative alle forme del culto, in ultima analisi imputabili ai diversi usi e costumi dei popoli. Nulla di tutto ciò impedisce il passaggio ad altre forme di religione né, a maggior ragione, la convivenza tra credenti di diversa fede. Di questo messaggio universale, ricevuto in cielo ma elaborato nel libero scambio delle reciproche opinioni, i diciassette saggi si dovranno fare latori presso i loro popoli, per aprire una nuova era segnata dalla pace perpetua tra gli uomini.

Le critiche al Corano

Meno diplomatico è il più tardo De cribratione Alkoran (Esame critico del Corano), dove la polemica contro gli “errori” della religione islamica si fa a tratti accesa. Cusano, oltre al Corano, cita molteplici fonti per dimostrare che tutta la verità contenuta nel libro di Maometto è già presente nel Vangelo, mentre gli errori in esso presenti sono frutto della particolare formazione religiosa di Maometto. Maometto sarebbe infatti stato convertito al cristianesimo da un monaco nestoriano, convinto sostenitore della distinzione in Cristo delle due sostanze umana e divina, nonché del fatto che per questa ragione Maria non potesse essere madre di Dio. L’islam si trova quindi a essere una religione frutto di una doppia eresia ma anche facilmente riconducibile, secondo Cusano, alla fede autentica.

LETTURE

L'Ars Magna di Raimondo Lullo

Vol.1

LETTURE

Pietro Abelardo

Vol.1

LETTURE

La filosofia ebraica medievale

Vol.1

La caduta di Costantinopoli

Per comprendere i problemi diplomatici del tempo di Cusano bisogna tener presenti le vicende storiche che interessarono la città di Costantinopoli, ultima roccaforte dell’impero bizantino minacciata dalla potenza turca.

Gli schieramenti

Nell’aprile 1453 il sultano Maometto II avanza verso Costantinopoli, capitale e ultimo baluardo dell’Impero bizantino, con circa 160 mila uomini, che trovano ad attenderli, dentro le mura della città, non più di 7 mila difensori, inclusi Veneziani, Catalani e Genovesi. Al di là della superiorità numerica, la vera forza di Maometto II sta nella schiacciante superiorità tecnologica. Sfruttando i servigi di ingegneri occidentali, si è dotato anzitutto di un notevole numero di bocche da fuoco, fra cui tre cannoni di dimensioni gigantesche (il più grande ha un diametro di oltre 80 cm). I difensori sono invece provvisti solo di armi da fuoco leggere, poiché l’artiglieria pesante non può essere collocata sulle antiche mura teodosiane, che verrebbero danneggiate dalle vibrazioni.

Cristoforo Buondelmonti, Mappa di Costantinopoli, da “Liber insularum Archipelagi”, 1429, Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana

L’assedio

Dal 12 al 18 aprile i Turchi bombardano senza tregua il settore centrale delle mura di terra, e la notte del 18 sferrano il primo attacco vero e proprio, che viene respinto. Ma ai primi di maggio i viveri nella città cominciano a scarseggiare. Cominciando a incrinarsi la fiducia dei difensori nell’aiuto della flotta veneziana, viene inviato segretamente un gruppo veneziano oltre i Dardanelli per avere notizie certe. Non verrà trovata traccia della flotta capitanata da Jacopo Loredan, che in quel momento non è ancora partita e che in seguito sarà trattenuta a Negroponte per ordine del senato veneziano.

Frattanto, il 7 maggio ha inizio il secondo grande attacco alle mura, che, nonostante la disparità di forze, viene brillantemente respinto. Nei giorni successivi prosegue un intenso bombardamento, ma anche l’attacco sferrato alla mezzanotte del 12 maggio finisce per fallire. Visti gli scarsi risultati ottenuti dai cannoneggiamenti e dagli assalti di massa, Maometto decide di ricorrere alla nuova tattica concepita dai suoi consulenti. A partire dal 15 maggio i minatori serbi aggregati all’esercito del sultano sono impiegati per scavare “mine”, gallerie che corrono sotto le mura. Ma i difensori rispondono con successo scavando contromine e distruggendo sistematicamente quelle nemiche.

L’attacco finale

Il 28 maggio, alla vigilia dell’attacco finale, Maometto II e Costantino XI arringano i propri uomini. Il basileus partecipa anche alla messa che cattolici e ortodossi celebrano insieme a Santa Sofia.

L’assalto finale inizia alle tre del mattino del 29 maggio. Due ondate di assalitori, la prima di irregolari, la seconda di ben disciplinati regolari anatolici, sono respinte, e anche la terza e ultima, di giannizzeri, le truppe d’élite del sultano, incontra gravissime difficoltà. A cambiare in extremis le sorti della battaglia è l’inesplicata defezione di Giovanni Giustiniani Longo, che, con ogni probabilità ferito, lascia il proprio posto per raggiungere le navi e farsi medicare, seguito dal suo stato maggiore. L’apertura di una delle porte per consentirgli il passaggio fa spargere la voce che le mura di terra siano state violate, creando una confusione e un panico che consentono ad alcuni gruppi di giannizzeri di forzare lo sbarramento difensivo.

Costantino XI cade eroicamente nella mischia. A mezzogiorno, in mezzo al saccheggio e alla desolazione, Maometto II fa il suo ingresso in città, entra a Santa Sofia e invita i credenti alla preghiera pomeridiana.

Le reazioni e le conseguenze

La notizia della caduta di Costantinopoli, diffusasi rapidamente in Occidente, suscita un vero e proprio trauma nell’élite intellettuale ma anche politica, e si comincia a riparlare di una crociata. Nel 1456 un esercito capeggiato da Giovanni Hunyadi e da Giovanni da Capestrano riesce, contro ogni aspettativa, a liberare Belgrado dall’assedio turco. Ma i due muoiono poco dopo, e la situazione torna a farsi cupa soprattutto per la Morea bizantina, spartita tra i due principi ultimogeniti sopravvissuti ma rivali Demetrio e Tommaso Paleologo. Il primo, fondamentalmente turcofilo, finirà per cedere il proprio dominio a Maometto II, ottenendone in cambio rendite e una residenza a Adrianopoli. Il secondo conta fino all’ultimo sull’aiuto occidentale, confortato anche dall’attiva volontà del nuovo papa Pio II, spinto dal cardinale orientale Giovanni Bessarione, di radunare una nuova spedizione militare nel Peloponneso. Tommaso ottiene anche qualche limitato successo contro le guarnigioni turche, ma quando, nel 1460, si muove il sultano in persona, l’ultimo despota di Morea fugge in Italia, dove muore nel 1465.

LETTURE

La caduta di Costantinopoli

VIDEO

La caduta di Costantinopoli

1.2 Il sapere come congettura

Lo scarto incolmabile tra la conoscenza umana e l’ambito divino della verità, e quindi l’incommensurabilità tra finito e infinito, è il fondamento del concetto cusaniano della “congettura”, oggetto del De coniecturis (1440-45). Anche in quest’opera, complementare al De docta ignorantia, è ribadita l’incommensurabilità di verità assoluta e sapere umano. Viene tuttavia riaffermato un ambito di originale ed esclusiva pertinenza dell’intelligenza umana: quello delle congetture. L’assoluta incommensurabilità delle due menti, divina e umana, lascia infatti spazio a un’analogia di fondo, l’essere entrambe creatrici, rispettivamente di realtà e di congetture. Tali congetture sull’essenza del mondo si richiamano in Cusano alla matrice più espressamente pitagorica della tradizione neoplatonica, esemplificata dalla filosofia di Proclo e ripresa da Meister Eckhart, i cui testi Cusano approfondì in vista della stesura dell’opera.

Dedicatio, in Niccolò Cusano, “De docta ignorantia”, ms. 218, f. 1r, 1488, Wolfenbüttel, Herzog-August Bibliothek

Per esporre le relazioni esistenti tra Dio, il creato e suoi elementi, nel De coniecturis si fa infatti un uso preponderante della matematica, giacché “il numero è l’esemplare simbolico delle cose […] un principio naturale, germinante, dell’edificio razionale” (De coniecturis, I, 3) e “l’essenza del numero è il primo esemplare della mente” (ibidem). Le congetture cusaniane sono allora frutto di una speculazione sull’unità nelle sue diverse forme: i numeri 1, 10, 100 e 1000, simboli rispettivamente di Dio, intelligenza, anima e corpo. Come con l’esempio della linea e del cerchio, ora il numero uno ci aiuta a raffigurarci un aspetto del divino, ma solo per negazione, per quello che esso può indicare senza riuscire a significarlo pienamente. Si tratta infatti dell’Uno della tradizione neoplatonica, anteriore a ogni matematizzazione perché del tutto alieno dal molteplice. Il rapporto tra la prima unità e le altre tre cifre è quindi spiegato secondo il principio di complicazione ed esplicazione (o contrazione) in base al quale nella potenza superiore è gia presente tutto quanto si ritrova nelle potenze inferiori, che a loro volta altro non sono che una sua esplicazione o contrazione.

I limiti della cosmologia classica

ESERCIZIO

E3: Niccolò Cusano

Riprendendo il percorso all’interno del De docta ignorantia, anche la trattazione dell’universo svolta nel secondo libro appare guidata dalla via negationis. L’estensione di questo metodo al rapporto tra enti matematico-geometrici e universo porta Cusano a formulare ipotesi cosmologiche innovative che incrinano la certezza del sistema aristotelico-tolemaico: come quella che la forma della Terra, pur tendendo alla sfericità, non può essere perfettamente sferica, il suo moto non può essere esattamente circolare e, per estensione, nell’universo non può esistere un centro immobile, ma tutti i corpi celesti devono trovarsi costantemente in moto reciproco su di un circolo dove circonferenza e centro vengono a coincidere. Né la Terra dev’essere inferiore rispetto agli altri corpi celesti, come ad esempio il Sole, o la Luna, che sono anzi alla Terra identici in tutto e per tutto, circondati come questa dalle tre sfere di acqua, aria e fuoco.

1.3 La mediazione di Cristo

Il terzo e ultimo libro del De docta ignorantia è dedicato alla cristologia. I principi del neoplatonismo, secondo cui l’universo procede da un primo principio per successivi gradi di emanazione, unitamente alla concezione che l’universo sia l’effetto ed “esplicazione” del principio che in sé lo coimplica (lo “co-implica”, cioè lo tiene insieme in potenza), servono a Cusano per concepire Cristo come il “massimo contratto assoluto”. Egli è così garante metafisico della connessione tra Dio e mondo e garante morale della possibilità che la scala che discende dal principio all’uomo, possa anche essere ripercorsa in senso ascendente e riportare l’uomo presso Dio.

1.4 L’accusa di panteismo

L’insistenza sull’unità, insieme a dichiarazioni come quella che “tutte le cose sono ciò che sono per la partecipazione dell’uno” (De coniecturis, II, 1), espongono Cusano all’accusa di panteismo, formulata dal teologo aristotelico Johann Wenck nel suo De ignota literatura. Cusano difende la sua opera nell’Apologia doctae ignorantiae argomentando, negativamente, che Dio va concepito “al di là della coincidenza del singolare e dell’universale, come forma assolutissima di tutte le forme generali, speciali e singolari”, per cui “vedere Dio in questo modo è vedere che tutto è Dio e Dio è tutto, al modo in cui sappiamo, grazie alla dotta ignoranza, che non può essere visto da noi” (Apologia, p. 409).

AMBIENTE CULTURALE

La tradizione aristotelica nel Quattrocento

Girolamo da Cremona o Jacometto Veneziano, Opere di Aristotele, Venezia, 1483, Miniatura, New York, Pierpont Morgan Library

L'affermazione dell'aristotelismo nelle università

Secondo una vecchia tradizione storiografica la filosofia di Aristotele, diffusasi nella cristianità “latina” in seguito alla grande ondata di traduzioni dal greco e dall’arabo iniziata intorno al 1125, avrebbe raggiunto la sua massima diffusione nel XIII secolo, avrebbe conosciuto una fase di profonda crisi dal XIV secolo e sarebbe stata sostituita, nel XV secolo, dal platonismo. Di conseguenza, durante il XV secolo l’aristotelismo sarebbe sopravvissuto solo in qualche roccaforte “conservatrice” come le università di Padova, Coimbra o Cracovia, prima di essere definitivamente travolto dall’avvento della filosofia e della scienza moderna.

Oggi sappiamo che una simile immagine dello sviluppo del pensiero europeo è così parziale da risultare sostanzialmente falsa.

ESERCIZIO

E1: La tradizione aristotelica nel Quattrocento

Non solo è ormai accertato che l’aristotelismo nel XIV secolo, lungi dall’attraversare una fase di riflusso, ha conosciuto una fase di espansione, grazie anche all’aperto sostegno del papato. Risulta anche sempre più evidente che, pur essendo vero che la maggiore novità del pensiero del Quattrocento e del Cinquecento consiste nella riscoperta di tradizioni filosofiche (il platonismo, lo scetticismo, l’epicureismo e lo stoicismo) poco note o sconosciute al medioevo, l’aristotelismo rimane ciononostante la tradizione filosofica predominante per tutto il Rinascimento. Lo dimostra il numero dei manoscritti, delle edizioni a stampa, delle traduzioni, dei volgarizzamenti delle opere di Aristotele. Lo conferma, per esempio, il numero dei commenti: quelli aristotelici composti fra XV e XVI secolo sono almeno dieci volte più numerosi di quelli ai Dialoghi platonici.

La diffusione tarda delle opere platoniche Ciò deriva, anzitutto, dal quasi monopolio che le opere di Aristotele continuano ad avere nei curricula universitari, dove l’inserimento delle opere di Platone rimane lento e contrastato. È vero che già intorno alla metà del Quattrocento Teodoro Gaza utilizza il Gorgia nell’insegnare retorica a Ferrara, ma per trovare corsi sui maggiori Dialoghi platonici bisogna attendere i primi decenni del secolo successivo, con Niccolò Leonico Tomeo a Padova e Cornelio Agrippa (1486-1535) a Pavia, mentre solo fra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento si giunge all’attivazione di cattedre di filosofia platonica. Sarebbe però un errore vedere nella perdurante influenza della tradizione aristotelica il semplice frutto dell’inerzia delle istituzioni scolastiche, della loro reticenza a riformare i programmi. Il grande impulso che lo studio del corpus aristotelicum riceve nel Quattrocento dipende infatti anche e soprattutto dal grande interesse che non solo i professori di filosofia di formazione scolastica, ma anche molti umanisti mostrano per il pensiero di Aristotele e dei suoi seguaci.

La “rinascita” di Aristotele nel Quattrocento: le traduzioni

In effetti, agli umanisti italiani e ai maestri bizantini immigrati in Italia si deve la realizzazione di un grande progetto di ritraduzione delle opere di Aristotele e dei suoi commentatori greci che segna una svolta rispetto all’approccio medievale a queste opere. È perciò lecito parlare nel Quattrocento di una “rinascita” di Aristotele, che però si differenzia profondamente dalla contemporanea “rinascita” di Platone, dell’atomismo o dello scetticismo antico, innescata dal ritrovamento di testi precedentemente inaccessibili.

La Poetica tradotta da MoerbekeIndubbiamente gli umanisti contribuiscono a rimettere in circolazione anche alcuni scritti di (o attribuiti a) Aristotele che non erano noti (o erano noti solo in parte) al medioevo: basti pensare all’Etica Eudemea, ai Magna moralia, alle Quaestiones mechanicae, o al caso davvero emblematico della Poetica, che, sebbene la traduzione di Guglielmo di Moerbeke avesse suscitato scarsissimo interesse nel XIII e XIV secolo, diviene invece un vero bestseller quando viene stampata a Venezia, nel 1498, nella nuova versione di Giorgio Valla. La “rinascita” di Aristotele non consiste tanto nella riscoperta di testi sconosciuti, bensì nel rinnovato interesse per testi da tempo tradotti in latino ma poco studiati (come la Poetica e la Retorica), e soprattutto nel “restauro” di testi familiari da secoli, che ci si proponeva di leggere in modo nuovo, per recuperarne il significato autentico. Gli strumenti adottati dagli umanisti per perseguire quest’obiettivo sono sostanzialmente tre: nuove traduzioni, uso delle tecniche di analisi testuale offerte dalla filologia, nuovi principi e nuovi metodi interpretativi. In effetti, gli umanisti cercano in primo luogo di restituire agli scritti di Aristotele l’eleganza che – sulla base di una credenza risalente a Cicerone e Quintiliano diffusa da Petrarca – essi ritenevano avessero nell’originale greco. Il progetto di ritradurre l’intera opera dello Stagirita – sostenuto dal mecenatismo di signori notoriamente attenti allo sviluppo degli studi filosofici come Cosimo e Lorenzo de’ Medici, e soprattutto dall’azione di pontefici come Eugenio IV, Niccolò V e Sisto IV – nasce perciò dall’idea (o, come ha scritto Eugenio Garin, dall’”equivoco”) che mettere in bello stile latino testi come l’Etica Nicomachea, la Fisica e la Metafisica equivalesse a “risuscitare il vero Aristotele”.

Le nuove traduzioni Rispondendo a questa parola d’ordine umanisti come Leonardo Bruni, Giannozzo Manetti, Francesco Filelfo, Giorgio Valla ed Ermolao Barbaro, nonché dotti greci come Giovanni Argiropulo, Giorgio da Trebisonda, Teodoro Gaza e il cardinal Giovanni Bessarione, producono nuove traduzioni di Aristotele, destinate a rimpiazzare quelle medievali, giudicate non solo brutte, ma poco accurate. Rifiutato il metodo di traduzione “parola per parola” (verbum e verbo), si cerca di riprodurre in latino tanto il contenuto concettuale (rerum doctrina) quanto la forma stilistica (scribendi ornatus) delle frasi di Aristotele, esprimendone il significato complessivo tramite una versione ad sensum (o ad sententiam). Apertamente teorizzato intorno al 1420 da Leonardo Bruni, questo metodo viene di fatto applicato in modi molto diversi: mentre alcuni mirano anzitutto al bello stile, anche a costo di trasformare le loro traduzioni in parafrasi poco fedeli, altri ricercano un equilibrio fra leggibilità e accuratezza, spesso limitandosi ad abbellire e revisionare le versioni medievali.

LETTURE

Attualità della Poetica e della Retorica

Vol.1

GALLERY

Libri come figure

La filologia e i nuovi metodi di interpretazione dei testi

Il secondo strumento tramite il quale gli umanisti cercano di recuperare l’Aristotele “autentico” è la filologia. L’insegnamento dei maestri bizantini trasferitisi in Italia fra XIV e XV secolo, che riservano grande attenzione alla terminologia di Aristotele e alle differenti lezioni tramandate dai codici, la riscoperta delle testimonianze storiche sulle travagliate vicende della sua biblioteca, la conseguente consapevolezza che il corpus aristotelicum è un prodotto storicamente determinato, costituitosi in seguito all’attività “editoriale” dei grandi eruditi ellenistici, spinge infatti gli umanisti a spostare progressivamente l’attenzione dalle dottrine di Aristotele ai suoi testi, letti nell’originale greco e affrontati con i nuovi metodi di analisi testuale.

È in questo contesto che vede la luce l’editio princeps (prima edizione a stampa) dell’intera opera di Aristotele in greco, stampata a Venezia fra il 1495 e il 1498, grazie all’iniziativa di Aldo Manuzio, il più celebre editore del Rinascimento. Avvalendosi di un’équipe internazionale di studiosi, Manuzio riesce a realizzare un’impresa grandiosa, che rappresenterà a lungo un modello per l’editoria a venire.

Il ritorno alle fonti La terza, decisiva innovazione introdotta dagli umanisti negli studi aristotelici consiste nell’elaborazione e nella diffusione di nuovi principi e metodi interpretativi. Guidati dall’ideale del “ritorno alle fonti”, essi promuovono la lettura diretta – e preferibilmente nell’originale greco – delle sue opere; criticano l’abuso di parafrasi e commenti; polemizzano in particolare con i commentatori scolastici del XIII-XIV secolo, accusandoli di aver cercato nei testi di Aristotele il semplice pretesto per affrontare, attraverso il metodo della disputa, problemi astratti e spesso oziosi; sostengono che, come ogni autore del passato, Aristotele vada invece letto per trovarvi testimonianza di un diverso modo di concepire l’uomo e il mondo, comprensibile solo se ricollocato nella sua determinatezza storica. Si spiega così il loro tentativo di ridefinire i principi, gli scopi, i metodi dell’attività del commentatore di testi filosofici: egli deve adottare uno stile sobrio e chiaro, ma elegante; deve evitare eccessivi tecnicismi filosofici, mentre è libero di illustrare il contenuto dottrinale dei passi esposti anche ricorrendo a exempla tratti dalla letteratura, dalla storia e dalle belle arti; deve studiare l’insieme delle opere di Aristotele, possibilmente nella loro lingua originale; deve controllare l’esattezza delle varie traduzioni e lezioni, individuare i passi corrotti, distinguere le opere autentiche da quelle spurie; deve infine privilegiare gli interpreti greci, considerati le fonti secondarie più affidabili, non solo perché cronologicamente più vicine, ma perché culturalmente più affini ad Aristotele.

I corsi di Poliziano Pur incontrando forti resistenze, specie da parte di alcuni maestri di formazione scolastica, questo nuovo approccio si diffonde sempre più largamente, tanto che dalla fine del Quattrocento troverà accoglienza anche all’interno delle università. Il fenomeno si manifesta dapprima in Italia. L’incarico conferito nel 1497 a Niccolò Leonico Tomeo affinché tenga a Padova corsi su Aristotele a partire dal testo greco è spesso considerato il simbolo del trionfo dell’”aristotelismo umanistico”. Impatto non minore ottengono i corsi che Angelo Poliziano tiene a Firenze sull’Organon, inaugurati da due celebri orazioni (la Praelectio de dialectica, del 1491, e Lamia, del 1492), nelle quali viene delineato un programma di lavoro che generazioni di umanisti avrebbero ripreso e sviluppato: oltre a riproporre i motivi dominanti della polemica umanistica contro gli espositori scolastici (il rifiuto del metodo della quaestio disputata, la critica del gergo specialistico, la ricerca dell’eleganza e della chiarezza espositiva), Poliziano insiste sul fatto che il corpus aristotelicum vada studiato con i metodi che, nella tarda antichità, erano stati messi a punto dai “grammatici” ellenistici, capaci di coniugare la perizia filologica con una solida conoscenza della lingua e della cultura greca.

La riscoperta dei commentatori greci e la perdurante influenza dell’esegesi medievale

Si spiega così come uno dei maggiori contributi recati dalla cultura umanistica allo studio di Aristotele, e più in generale allo sviluppo della cultura filosofica, sia costituito dal rinnovato interesse per i commentatori e gli interpreti tardoantichi di Aristotele, Alessandro di Afrodisia, Porfirio, Temistio, Ammonio, Simplicio e Filopono. È Teodoro Gaza ad attirare l’attenzione su di essi, traducendo nel 1452-1453 i Problemata dello pseudo Alessandro di Afrodisia. Ispirandosi a lui, Ermolao Barbaro traduce nel 1472-1473 le parafrasi di Temistio agli Analitici posteriori, alla Fisica e al De anima, che però verranno pubblicate solo nel 1481. Amico e discepolo del Barbaro, Gerolamo Donato segue il suo esempio mettendo in latino vari frammenti di Alessandro di Afrodisia, fra cui il primo libro del De anima, che filosofi come Nicoletto Vernia e Agostino Nifo consulteranno ancor prima della pubblicazione (1495). Si apre così una nuova fase nella storia della tradizione aristotelica, durante la quale vengono riscoperti, tradotti e pubblicati quasi tutti i superstiti commentari greci, solo in parte noti al medioevo.

L’attività di Aldo ManuzioUn ruolo decisivo riveste, anche in quest’occasione, Aldo Manuzio, che nel 1495, mentre licenzia il primo volume delle opere di Aristotele in greco, annuncia l’intenzione di pubblicare anche i commenti di Alessandro di Afrodisia, Porfirio, Temistio, Simplicio e Filopono. Ribadito in forma ancor più estensiva nelle prefazioni dei volumi successivi e sponsorizzato dal principe di Carpi Alberto Pio, quest’ambizioso progetto viene solo iniziato da Manuzio, ma è portato a termine dai suoi eredi fra il 1520 e il 1530. La disponibilità di questi nuovi commenti ha un forte impatto sul dibattito filosofico: per limitarsi a due esempi, il recupero dei commenti di Alessandro di Afrodisia e di Simplicio al De anima alimenta le già aspre controversie sulla corretta interpretazione della psicologia aristotelica, mentre la migliore conoscenza dei commenti di Filopono, ricchi di critiche alle dottrine della Fisica e del De caelo, provoca un profondo ripensamento della filosofia naturale aristotelica. Ciò, tuttavia, non significa che i commenti medievali, arabi e latini, cessino di esercitare la loro influenza.

Le tradizioni esegetiche All’indomani dell’invenzione della stampa, i commenti dei grandi aristotelici del medioevo latino vengono ripetutamente pubblicati e conoscono un grande successo editoriale, che comincia a declinare solo intorno al 1535. Malgrado proprio Poliziano auspichi che le opere degli interpreti greci prendano il posto di quelle dei commentatori medievali, la profonda trasformazione che la “biblioteca peripatetica” conosce nel Rinascimento non si rea-lizza tanto per sostituzione, quanto per giustapposizione. Le differenti tradizioni esegetiche prodotte nell’arco di 15 secoli in contesti culturali, linguistici e religiosi diversi diventano tutte contemporaneamente accessibili e confrontabili fra loro. Proprio questa sovrabbondanza di materiali e di tradizioni interpretative, mentre da un lato testimonia della grande vitalità dell’aristotelismo rinascimentale, dall’altro crea non pochi problemi e dà vita a un nuovo genere della letteratura aristotelica: le “bibliografie aristoteliche”, che segnalano, talvolta con qualche giudizio critico, le principali edizioni, traduzioni e commenti delle diverse opere di Aristotele.