3. La vita in laboratorio

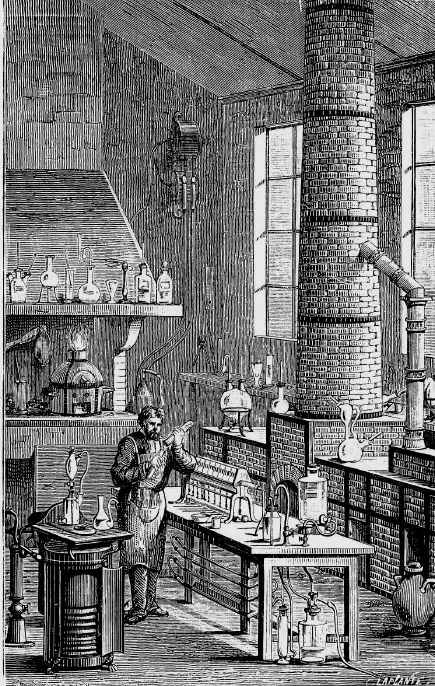

Laboratorio di Liebig, a Giessen, 1840

3.1 L’analisi chimica del vivente

Nel corso dell’Ottocento si completa la trasformazione in senso sperimentale delle scienze biomediche. Allo stesso tempo l’applicazione sistematica delle strategie d’indagine adottate in chimica e fisica si rivela insufficiente in questo campo, e l’organizzazione stessa della materia vivente rende necessario l’impiego di nuovi concetti, metodi e strumenti di indagine. La chimica fisiologica, la biochimica e la fisiologia sperimentale si affermano sempre più nel corso del secolo come discipline in grado di spiegare le basi strutturali e i meccanismi funzionali delle manifestazioni normali e patologiche della vita.

Agli inizi del secolo, sulla scorta degli studi di Lavoisier, che aveva mostrato la possibilità di sottoporre ad analisi quantitativa il processo della respirazione e di spiegare su queste basi il fenomeno del calore animale, si diffonde l’idea che all’interno degli organismi viventi avvengano dei processi chimici analoghi alle reazioni ottenute in laboratorio, e che queste siano riconducibili alla trasformazione cui vanno incontro le sostanze quando vengono sottoposte al calore. Comincia allora l’analisi della composizione elementare delle sostanze coinvolte in processi fisiologici, come la respirazione e la digestione, allo scopo di trovare le equazioni chimiche proprie della materia vivente.

Un mondo fatto di elementi: la chimica nell’Ottocento

A partire dalla fine del Settecento si impone una vera e propria rivoluzione chimica. Essa parte dal lavoro del francese Antoine-Laurent Lavoisier, il quale formula la teoria secondo cui un cambiamento di stato di un dato corpo deve necessariamente risultare da una combinazione o separazione di almeno due sostanze diverse e, sulla base di studi sui processi di combustione e calcinazione, abbandona il concetto di elemento come di una sostanza non ulteriormente scomponibile. Nello stesso periodo si diffonde l’ipotesi atomica di John Dalton secondo la quale la materia è costituita da particelle indivisibili (gli atomi). Dalton stabilisce che gli atomi di elementi diversi sono diversi tra loro, mentre gli atomi di uno stesso elemento sono tra loro identici.

Nicola Cianfanelli, Esperimento della pila di Alessandro Volta, Firenze, Tribuna di Galileo

Il diffondersi di queste nuove teorie richiede la creazione di nuovi metodi per calcolare il peso relativo delle particelle elementari delle sostanze. Alcuni ricercatori si affidano ai risultati degli esperimenti di Joseph-Louis Gay-Lussac (1778-1850) sulle combinazioni fra sostanze gassose per approfondire le conoscenze sulla struttura della materia. Amedeo Avogadro (1776-1856) in particolare, ha l’intuizione di collegare la teoria di Dalton, secondo cui tutti gli elementi chimici sono composti di atomi, con la legge sulla combinazione dei gas, scoperta daGay-Lussac. Così facendo, Avogadro rende possibile la definizione di rapporti di combinazione tra entità invisibili (atomi e molecole) sulla base di entità ben misurabili (i volumi dei gas).

Con la scoperta della pila elettrica di Alessandro Volta (1745-1827), il 20 marzo 1800 si costituisce un nuovissimo settore di ricerca, l’elettrochimica. La scoperta della pila è, innanzitutto, all’origine di un dibattito, destinato a protrarsi nel tempo, sulla natura della corrente elettrica. Jöns Jacob Berzelius, procede con esperimenti sugli effetti chimici della corrente elettrica riscontrando che tutti i sali sono decomposti dall’elettricità. Da qui egli sviluppa la sua concezione dualistica secondo la quale tutti i composti inorganici o organici sono costituiti da componenti positivi e negativi. Amedeo Avogadro e altri celebri scienziati, fra cui Auguste de la Rive (1801-1873) e Michael Faraday (1791-1867), sostengono invece che la corrente è prodotta soprattutto dalla reazione chimica che segue la prima scarica elettrica. In questo settore, inoltre, Faraday è autore di contributi innovativi sia nel campo della nomenclatura – suoi, per esempio, i termini catodo e anodo – sia nella formulazione di leggi sull’elettrolisi.

Dopo la diffusione della teoria atomica di John Dalton, chimici e fisici cercano, infine, di mettere a punto metodi per la determinazione delle masse atomiche, e di trovare nomi e simboli e un ordinamento generale per gli elementi chimici. Nella seconda metà dell’Ottocento vengono definiti numerosi elementi chimici e diventa sempre più importante cercare una teoria unitaria per tutti gli elementi: l’italiano Stanislao Cannizzaro dimostra che utilizzando la legge di Avogadro è possibile ottenere valori affidabili e accurati per le masse atomiche e molecolari. Questo significa che è possibile cercare dei criteri di ordinamento basati sulle masse atomiche degli elementi noti. Il russo Dimitrij Ivanovic Mendeleev (1834-1907) scopre poi che se gli elementi chimici vengono ordinati in base alle loro masse atomiche crescenti, le loro proprietà sono periodiche cioè si ripetono con regolarità. Per Mendeleev il punto di partenza per la costruzione di un sistema degli elementi chimici può essere soltanto la grandezza dei pesi atomici. In particolare, analizzando l’elenco dei pesi atomici Mendeleev individua variazioni progressive delle valenze che danno luogo a periodi: il primo periodo è quello dell’idrogeno, a sé stante, poi vengono due periodi di sette elementi ciascuno, quindi altri periodi con più di sette elementi. L’opera di Mendeleev si pone in perfetta continuità con quella di Lavoisier, Avogadro e Cannizzaro, rifiutando qualsiasi speculazione sulla materia prima delle sostanze. Lo stesso Mendeleev ritiene la sua classificazione uno strumento, aperto e modificabile, per giungere a migliori e ulteriori conoscenze.

L’ipotesi di Prout e gli equivalenti

Un’altra ipotesi, destinata ad aprire discussioni e nuove problematiche, è formulata da William Prout. Nel 1815, notando che i pesi atomici degli elementi si approssimano molto a numeri interi, Prout ipotizza che l’idrogeno sia la base di tutta la materia e che, in realtà, ogni elemento chimico distinto sia costituito dall’unione di un numero diverso di atomi di idrogeno. La teoria di Prout riscuote numerosi consensi, ma anche dure critiche, fra cui quella di Berzelius. Altri studiosi tentano invece di evitare, per quanto possibile, il riferimento al concetto di atomo, il quale sembra implicare un’ontologia corpuscolare che appare tutt’altro che ovvia. William Hyde Wollaston (1766-1828), in particolare, introduce l’uso del termine peso equivalente al posto del termine peso atomico, di fatto adottando un sistema di calcolo dei pesi delle particelle basato su rapporti numerici di carattere puramente empirico. Il metodo di Wollaston riscuote l’approvazione di Humphry Davy (1778-1829), grande elettrochimico inglese, noto per aver isolato numerose sostanze quali il sodio, il potassio, il calcio, il bario e il magnesio.

Contemporaneamente in Francia si viene ad affermare un programma di ricerca per le scienze fisiche, favorito dalla diffusione della filosofia di Auguste Comte (1798-1857), che rifiuta l’utilizzazione di modelli per la comprensione della realtà. Ciò determina un’ulteriore diffusione, almeno nel campo della chimica inorganica, del sistema degli equivalenti che in Francia è sostenuto da Jean-Baptiste-André Dumas (1800-1884).

La scoperta della proteina

Jöns Berzelius (1779-1848) e William Prout (1785-1850) cercano di utilizzare la chimica per comprendere la fisiologia. La sintesi dell’urea a partire da composti inorganici, ottenuta nel 1828 da Friedrich Wöhler, alimenta l’aspettativa di risolvere in termini di chimica organica i problemi della fisiologia degli organismi. Tuttavia, già dagli studi di Prout emerge che la chimica non è ancora in grado di descrivere e spiegare le trasformazioni degli alimenti nei costituenti dei tessuti animali, cioè il metabolismo. Nel 1838 Gerardus Johannes Mulder identifica un gruppo chimico comune a tutto il mondo organico che chiama “proteina”: la scoperta spiana definitivamente la strada al riconoscimento di una specificità della ricerca sulle basi chimiche dei processi biologici.

Nel frattempo, comunque, tra gli studiosi continuano a prevalere le teorie di Justus von Liebig. Nel 1842, in un libro intitolato Chimica animale, Liebig riorganizza i dati sulla costituzione chimica degli organismi viventi raccolti nei precedenti cinquant’anni di analisi qualitative elementari del latte, del sangue, della carne e delle urine. Secondo Liebig, che condivide le teorie di Lavoisier, gli animali sono delle specie di “stufe ambulanti” la cui economia funzionale dipende solo da ciò che vi entra e dal calore che se ne ottiene. In altri termini, il calore animale può essere spiegato in termini di processi di combustione (ossidazione) all’interno dell’organismo. Per Liebig, che esprime in equazioni del tutto speculative ed erronee i processi di trasformazione della materia vivente, le reazioni chimiche nel vivente sono prodotte da un’energia vitale specifica che tuttavia può essere spiegata dall’indagine chimica.

Jöns Jacob Berzelius

3.2 La fisiologia sperimentale in Germania

Prima in Germania e Francia, poi in Inghilterra e negli altri paesi occidentali, l’applicazione delle tecniche sperimentali allo studio delle funzioni organiche produce l’affermarsi della fisiologia come disciplina autonoma e separata dall’anatomia. In particolare in Germania, l’introduzione delle tecniche sperimentali è dunque accompagnata dal tempestivo riconoscimento che il nuovo approccio avrebbe richiesto la costruzione di adeguate sovrastrutture, edifici e laboratori dotati dell’opportuna strumentazione. La fisiologia tedesca è ispirata da una filosofia riduzionistica, per cui si ritiene possibile ricondurre tutti i fenomeni naturali a leggi omogenee e a processi fisici e chimici. La figura chiave è quella di Johannes Müller. Egli riconosce non solo l’importanza dell’esperimento in fisiologia, ma anche la difficoltà di ottenere risultati affidabili. Nel 1836 Müller va all’università di Berlino, dove avrà tra i suoi allievi alcuni dei più importanti scienziati tedeschi, fra cui Theodor Schwann, Jakob Henle e Rudolf Virchow, e le quattro figure chiave della fisiologia sperimentale tedesca: Carl Ludwig, Ernst Wilhelm Brücke, Hermann Helmholtz ed Emil Du Bois-Reymond.

VIDEO

Astrofisica e spettroscopia

I contributi della scuola fisiologica tedesca

Helmholtz misura la velocità di conduzione dell’impulso nervoso e realizza fondamentali studi sulla fisiologia delle sensazioni, ipotizzando un meccanismo della visione dei colori per cui ritiene che i coni della retina siano sensibili specificatamente al rosso, al verde e al viola. Il nome di Helmholtz è inoltre legato allo sviluppo di importanti strumentazioni di ottica e acustica e alla fondazione dell’ottica e dell’acustica fisiologiche.

A Du Bois-Reymond si deve invece la fondazione metodologica dell’elettrofisiologia. Sulla base dei suoi studi riguardanti la natura della contrazione muscolare, realizzati tra il 1842 e il 1884, Du Bois-Reymond concepisce una teoria del funzionamento del cervello basata su un “principio nervoso” e sull’elettricità, con la quale cerca di eliminare i residui convincimenti vitalistici della comunità scientifica, associati all’idea di una specificità delle funzioni del vivente.

La fisiologia tedesca, comunque, si ispira prevalentemente al programma di fondazione fisica della fisiologia sperimentale, varato a metà del secolo da Carl Ludwig. Per Ludwig l’obiettivo della ricerca fisiologica è quello di scomporre le strutture dell’organismo negli elementi costitutivi ultimi e comuni a tutte le manifestazioni della vita. L’abilità e il talento di Ludwig come sperimentatore lo rendono famoso in tutta Europa e numerosi sono i fisiologi che da ogni parte cercano di trascorrere un periodo di formazione nel suo laboratorio di Lipsia. Ludwig, inoltre, non si limita a studiare la chimica del sangue, l’innervazione dei vasi sanguigni, la fisiologia respiratoria e renale, ma realizza i primi strumenti grafici per registrare le funzioni fisiologiche.

Nel complesso la fisiologia tedesca della seconda metà dell’Ottocento si mostra in grado di assicurare un fondamento oggettivo alle teorie e pratiche mediche, nonché un contatto diretto con gli avanzamenti nel campo delle scienze esatte.

3.3 La fisiologia sperimentale in Francia

Due sono i fattori che concorrono alla nascita della fisiologia in Francia: lo sviluppo della medicina ospedaliera a Parigi (che mette a disposizione di medici e insegnanti un gran numero di casi clinici, inducendoli a ricercare la spiegazione dei processi patologici) e la disponibilità di animali per esperimenti (in quanto l’esercito francese dà i cavalli vecchi e malati ai veterinari). La fisiologia francese si caratterizza per l’applicazione sistematica delle tecniche di vivisezione e per l’interesse rivolto alle funzioni del sistema nervoso.

La diffusione del metodo sperimentale nella ricerca biomedica in Francia si deve soprattutto a François Magendie. Ispirandosi alle scienze fisiche, egli va alla ricerca di pochi principi elementari che individua mediante la dissezione anatomica praticata su animali vivi. L’obiettivo di Magendie è quello di evidenziare l’incoerenza delle posizioni vitalistiche e di diffondere l’immagine della ricerca fisiologica come ricerca riduzionistica e sperimentale: in tal senso fa largo uso di concetti chimici e utilizza nelle sue ricerche metodi fisici e osservativi.

Le scoperte di Claude Bernard

La figura chiave della ricerca fisiologica in Francia è però Claude Bernard, allievo di Magendie, che tra il 1845 e il 1865 produce straordinarie scoperte sulla fisiologia dei viventi. A lui si deve la scoperta della funzione glicogena del fegato, e del ruolo digestivo del succo pancreatico nel metabolismo lipidico, la concezione del diabete come disfunzione di meccanismi fondamentali e lo studio degli effetti delle sostanze velenose. Bernard elabora il concetto che lo svolgimento delle funzioni organiche complesse richiede un “ambiente interno” (milieu intérieur) costante, ovvero che i tessuti e gli organi funzionano in maniera integrata e le funzioni organiche devono mantenere immutato l’ambiente che garantisce tale integrazione. Egli mostra un interesse prevalente per la specificità dei modi di organizzazione della vita nelle sue diverse manifestazioni (autoregolazione, crescita e riproduzione) e nell’Introduzione allo studio della medicina sperimentale, pubblicata nel 1865, enuncia il suo credo metodologico. Secondo Bernard esistono certamente una sola meccanica, una sola fisica e una sola chimica, alle cui leggi sono sottoposti anche i viventi. Questi ultimi, tuttavia, manifestano le loro funzioni attraverso “strumenti” e “procedimenti” specifici e possiedono una “morfologia che è loro propria”. La fisiologia quindi non può, secondo Bernard, cercare i suoi fondamenti nel vitalismo, ma neanche nel meccanicismo, in quanto la struttura organica del vivente è governata da una legge fisiologica “organotrofica” specifica che non può essere catturata da nessun’altra scienza.

ESERCIZIO

E9: La vita in laboratorio

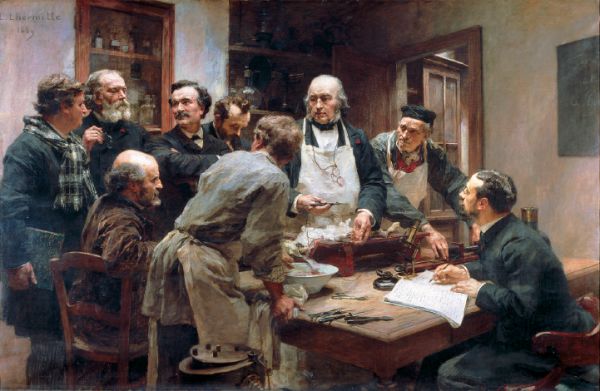

Léon Augustin Lhermitte, Claude Bernard nel suo laboratorio, 1899, Parigi, Académie de Médicine

Le origini della biochimica

Il termine “biochimica” viene introdotto nel 1877 da Ernst Felix Hoppe-Seyler, per definire l’approccio alle funzioni degli organismi viventi basato sull’applicazione della chimica. Negli anni Settanta e Ottanta il laboratorio di chimica fisiologica di Strasburgo, diretto da Hoppe-Seyler, è riconosciuto come il più importante al mondo: nel laboratorio si ottiene la cristallizzazione dell’emoglobina, si studiano i meccanismi della fermentazione e la produzione degli zuccheri nell’organismo.

Un chimico nel suo laboratorio, incisione, 1865

La biochimica rinuncia a ridurre i processi fisiologici a processi chimici, ma utilizza gli strumenti di analisi della chimica e della fisica per definire a diversi livelli la specificità delle interazioni tra i componenti della materia vivente.

Negli anni Trenta dell’Ottocento vengono scoperti gli enzimi responsabili della decomposizione – in particolare la pepsina – e si rivela così il coinvolgimento dei fermenti in diverse reazioni vitali.

Tra il 1853 e il 1860 Louis Pasteur dimostra che i diversi fenomeni di fermentazione dipendono dalla presenza e dall’attività di organismi specifici, che sono, ipotizza Pasteur, anche all’origine delle malattie infettive.

Nel 1897 Edward Büchner dimostra la possibilità di ottenere la fermentazione dello zucchero utilizzando un estratto di lievito. La scoperta viene interpretata come una confutazione della teoria pasteuriana sulla natura biologica delle fermentazioni e apre la strada allo studio del metabolismo microbico. Büchner pensa che un solo enzima sia coinvolto nel processo fermentativo, cioè che la trasformazione avvenga in un solo passaggio, ma già agli inizi del Novecento si comprende che la fermentazione del glucosio in alcol etilico è costituita da più passaggi, a ognuno dei quali è deputato un singolo enzima appropriato.

LETTURE

La teoria cellulare