Maharadjas et Maharanis (voir Inde éternelle [l’])

Manuscrits « oraux »

La civilisation arabe a fondé sa pérennité sur les textes non écrits, les parchemins invisibles, les contes et les poèmes qui se dissipent au fur et à mesure qu’ils sont énoncés. Ses « manuscrits » sont donc, d’abord, un hymne à l’oralité. À cet égard, Les Mille et Une Nuits, dont le manuscrit est précisément difficile à fixer, sont le paradigme absolu du texte sans manuscrit, du conte-fleuve que seule la mémoire conserve. Contrairement au Coran, qui est mis par écrit peu de temps après la mort du Prophète et qui se transmet ne varietur de génération en génération, la souplesse est de mise dans le cadre des Mille et Une Nuits. De nombreux auteurs ont pourtant eu à cœur d’établir le « manuscrit » idéal des Nuits, chose qui est non seulement impossible étant donné la genèse des contes, mais surtout dangereuse. Le manuscrit n’a-t-il pas pour vocation de donner des frontières étanches à la version princeps à l’encontre d’éventuels travestissements, aux contrefaçons ? Pour couper court aux controverses que la publication de Galland avait suscitées et, sans doute aussi, pour donner aux adversaires de ce dernier quelques raisons d’espérer, de nombreux manuscrits des Nuits ont vu le jour au XIXe siècle, comme s’il fallait les préserver de l’oubli, eux qui venaient de traverser sans encombre plusieurs siècles de suite. Le premier manuscrit arabe des Mille et Une Nuits reconstitué par un Européen est celui de l’Allemand Habicht. Il paraît à Breslau entre 1825 et 1838, et jusqu’en 1843 si l’on compte les développements que Fleischer lui amena par la suite. Cependant, des concurrents ne tardèrent pas à dénoncer l’artefact qu’a représenté, selon eux, l’édition de Breslau, mais sans rajouter eux-mêmes des versions plus abouties. Habicht s’est-il inspiré de l’édition arabe de Calcutta, qui a vu le jour dix années auparavant, en 1814 ? Lui-même a-t-il inspiré la version de Boulaq, au Caire, qui paraîtra dix années plus tard, en 1835 ? Quoi qu’il en soit, plusieurs reconstitutions ont vu le jour un siècle après que l’édition de Galland eut été achevée, en partie de manière posthume. Aujourd’hui, plusieurs institutions prestigieuses se targuent de posséder le manuscrit le plus complet et surtout le plus authentique des Mille et Une Nuits. La Bibliothèque nationale française, fonds arabe, est peut-être la mieux placée dans ce panel, mais son magistère est contesté par la Bibliothèque du Vatican (Codex Vat., ar. 782, manuscrit du XVIe siècle) et par les collections d’Istanbul, de Madrid, de Manchester, de Londres, d’Oxford, de Barcelone qui, toutes, sont en possession d’un manuscrit arabe plus ou moins complet des Mille et Une Nuits et datant du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Il va sans dire que quelques collectionneurs arabes, essentiellement chrétiens, sont en possession de tel ou tel fragment des Nuits, ce qui fait de cette œuvre l’une des plus éclatées de la planète et, en même temps, celle qui répugne le plus à se donner une identité commune qui serait forcément très étroite. J’ai fait allusion au début de cette entrée au caractère principal de la littérature arabe, sa liberté, son antinomie à vouloir se caler dans les normes imposées par Gutenberg, et c’est, en partie, ce qui fait sa force. Mais la perte rapide de la fonction mnésique collective depuis l’apparition de l’imprimerie a fait craindre le pire aux élites réformistes arabes qui se sont violemment opposées aux tenants de l’orthodoxie religieuse, qui furent très peu réceptifs – et c’est un euphémisme – à de tels bouleversements. Il n’existe donc pas un manuscrit idéal des Mille et Une Nuits, pour autant qu’un tel manuscrit soit possible. La seule édition que nous ayons, celle de Boulaq, sur laquelle j’ai travaillé, est non expurgée. Elle laisse passer toutes une série d’expressions idiomatiques arabes qui indiquent bien le double caractère naturaliste et en même temps sulfureux de la littérature orale ancienne. La seconde, qui ne s’inscrit dans aucune filiation littéraire, est une édition plus « nettoyée », car elle est destinée aux enfants et aux familles. Imprimées à Beyrouth toutes les deux, ces éditions conservent la plupart des poèmes que l’on ne trouve plus dans les traductions étrangères, exception faite de la nouvelle édition de Bencheikh et Miquel dans la collection La Pléiade.

Mardrus, Joseph-Charles-Victor (1868 ou 1869-1949)

Après Jean-Antoine Galland auquel il succède plus d’un siècle plus tard, Joseph-Charles-Victor Mardrus est, en France, le grand traducteur des Mille et Une Nuits. Le premier porte une perruque qui lui tombe en cascade sur les épaules et cherche à ressembler aux dignitaires de la cour de France, le second est un dandy Grand Siècle, déjà converti à la cravate noire et aux bretelles. Sa moustache, son visage fin et son intelligence font de lui l’homme providentiel pour une tâche encore peu pratiquée : nommer l’érotisme en Orient quand on est soi-même un « Oriental », ce qui est la chose la plus incroyable qui puisse exister. De fait, né au Caire au sein d’une famille puissante d’origine arménienne, les Mardirossian, Joseph-Charles Mardrus est à la fois médecin, état qu’il n’oublie jamais de rappeler, selon l’usage très oriental des titres, et orientaliste. Mais il ne gagnera sa célébrité qu’au lendemain de la traduction particulièrement « scandaleuse » des Mille et Une Nuits, un travail sur lequel il passera cinq années de suite, entre 1898 et 1904. D’ailleurs, seule cette œuvre est traduite en anglais, par Powys Mathers. Le père de Mardrus avait occupé des fonctions au sein de l’Empire ottoman, travailla au service de la Sublime Porte et finalement pour le khédive d’Égypte, lequel dépendait encore d’Istanbul. En tant que médecin, il servira dans le cadre des missions organisées par le ministère de l’Intérieur français de l’époque, au Maroc et en Orient. Mardrus s’explique longuement sur les choix littéraires qui ont présidé à sa traduction des Mille et Une Nuits, que d’aucuns jugent plus libre, plus fantaisiste et surtout plus « lubrique ». Voici son manifeste : « [...] une méthode, seule, existe, honnête et logique, de traduction : la littéralité, impersonnelle, à peine atténuée pour juste le rapide pli de paupière et savourer longuement [...] Elle est le plus sûr garant de vérité. Elle plonge, ferme, en sa nudité de pierre. Elle fleure l’arôme primitif et le cristallise. Elle dévide et délie. Elle fixe… » Auparavant, on lit dans le liminaire de la réédition chez Bouquins, sans qu’on sache exactement de qui est cette phrase : « Le lecteur y trouvera le mot à mot pur, inflexible. Le texte arabe a simplement changé de caractères : ici il est en caractères français, voilà tout. » En réalité, cette belle certitude est assez vite battue en brèche, non pas que l’auteur ait voulu s’astreindre à son projet, mais parce que le projet lui-même, ici Les Mille et Une Nuits, est foisonnant, giboyeux et parfaitement élastique dans sa substance immédiate. Nul ne peut prétendre traduire mot à mot une œuvre aussi arborescente, puisqu’elle enveloppe le narrateur lui-même, échappe à la mémoire, enveloppe le coffre dans lequel on veut l’apprivoiser (voir Traduire Les Nuits). En vain. À cette impossibilité joyeuse, il faut ajouter l’opinion des contemporains de Mardrus, et notre opinion d’aujourd’hui. Il est certain que Les Mille et Une Nuits ne sont jamais les mêmes que lorsqu’elles continuent à nous échapper par toutes les portes et toutes les fenêtres de la citadelle dans laquelle, tel le mauvais génie, on aura l’idée saugrenue de vouloir les enfermer.

Qui est donc Mardrus, et surtout quelle est la valeur exacte de sa traduction des Mille et Une Nuits ? La réponse à cette question doit tenir compte du contexte dans lequel notre auteur évolue, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. L’Orient ne faisait pas peur, l’Orient attirait, séduisait, fascinait. Il était même très flatteur d’avoir un ami de quelque importance dont l’extraction et l’occupation symbolisaient l’Orient. Les plus prisés étaient les diplomates, les négociants, les médecins, les propriétaires de chevaux, les artistes. Mardrus, lui, cumulait quelques-unes de ces qualités, d’abord par la naissance, puis par le talent et l’effort. On objectera que le docteur J.C.M., comme il aime à se singulariser, a voulu une traduction qui flatte le goût des Occidentaux en faisant l’impasse sur les idiosyncrasies arabes, les tournures d’esprit et la hauteur morale des préceptes profanes et sacrés que contient le texte. Et les plus observateurs s’appuieront facilement sur les coupes sombres que Mardrus avait faites dans le Coran, quand il le traduisit en 1926 au bénéfice des ministères de l’Instruction publique et des Affaires étrangères. Or, si Mardrus a « fauté » quant à la traduction du Saint Coran, il n’en est pas de même pour Les Mille et Une Nuits, leur plasticité leur permettant en effet des écarts plus ou moins explicites à la norme. Non pas que chaque traducteur doive nécessairement inventer « ses » Nuits à lui, mais la nature même du conte est de s’enrichir en permanence des apports du siècle, ce que Mardrus n’a pas manqué de satisfaire ; il en est conscient. Voici ce qu’il écrit à propos du Coran, que je comparerai à ce qu’il dit quant à sa traduction des Nuits : « Mais ici, dans cette transcription du très-saint Koran, aucune musicalité profane ne pouvait être envisagée par nous. D’ailleurs la langue française, quand il s’agit du style sublime, devient plus intransigeante encore et se referme. Le sublime français est plutôt entre les lignes que dans les mots ; il est dans l’espace qui sépare les mots et dans leur silence. Comment donc faire entendre, dans notre sobre langue française si impressionnable et susceptible, le jet continu et formidable des grandes orgues asiatiques ? » (in Le Koran). La méthode de traduction qu’il prône permet selon lui au lecteur de « l’Occident maniéré » qui pâlit dans l’étouffoir des conventions verbales de « simuler l’ahurissement à l’audition du franc-parler des brunes filles saines [des Mille et Une Nuits], natives des tentes abolies… » Certes, Mardrus n’a pas changé fondamentalement entre les deux époques, mais la littéralité dont il parle s’est largement évanouie dans les sables mouvants de la belle Schahrazade. À l’instar d’un certain Schahriar, Mardrus a subi sans demander son reste les assauts répétés du charme de la « brune » Bédouine.

Massage (voir Hammam et de ses aphrodisiaques [du])

Merveilleux dans les Nuits [le]

Dans l’imaginaire arabe, Alexandre le Grand (Iskandar) tient la place prééminente qu’occupe, dans d’autres cultures, Salomon, roi des Hébreux. Ce personnage, peu de témoins l’ont associé aux Nuits, hormis peut-être Ibn Ishaq, l’auteur du Kitab al-Fihrist, qui note à ce propos : « Il est vrai, plaise à Dieu, que le premier qui passa des veillées à converser fut Alexandre. Il y avait près de lui des gens qui le plaisantaient et qui lui récitaient des contes… » Après lui, les rois commandèrent les Hezar Afsanè (Les Mille Contes), ancêtres des Mille et Une Nuits. Alexandre apparaît dans le Coran (XVIII, 83-84) sous l’appellatif étrange du « Bi-Cornu » (dhû al-qarnayn), sans doute parce qu’il réussit à contenir les incursions dévastatrices de deux monstres célestes, des démons effrayants appelés Gog et Magog (Yajûj wa Majûj), ou pour l’aspect de son cheval.

À l’instar de cette histoire d’Alexandre, les incursions de la légende musulmane et arabe dans les Nuits donnent parfois le tournis. On le doit à cette part extraordinaire du merveilleux, al-‘ajib, qui prend souvent des tournures et des formes inattendues aussi et étranges (gharib). Rien de bien exceptionnel si l’on en croit Enno Littmann qui pense que la vocation première de ces contes orientaux est d’exalter le merveilleux. Il y a d’abord les objets qui servent d’alibi ou qui conduisent le merveilleux : la bague magique, le coffre, l’herbe, le livre à grimoires, le joyau, la lampe merveilleuse, le masque, l’onguent, la perle, la pierre précieuse, la pomme, le rubis, le sabre, le sceau de Salomon, le tapis volant, la trompette, le tube d’ivoire, le vase scellé, le vêtement. Ensuite, ce sont certains animaux qui présentent des dispositions particulièrement propices au merveilleux : le cheval ailé, le cyclope, le perroquet, le paon, le poisson extraordinaire, le rokh (oiseau fantastique), le scorpion, le serpent. Enfin, certaines situations ou signes de la nature prédisposent à l’émerveillement ou au sacré : des arbres qui chantent, des roches qui ont des formes humaines, une drogue particulière, des inscriptions, des montagnes aimantées, des vallées secrètes, le mont Qaf, les pyramides, des statues. Il est probable que sans cette dimension il n’y aurait jamais eu de contes. Les champs d’intervention du merveilleux sont nombreux : animaux, magie, superstition, métamorphoses, naissances miraculeuses. Le rêve et son interprétation relèvent de ce registre, la géomancie dont usent les astrologues dans les Nuits, ainsi que la transmutation des métaux, car déjà les alchimistes étaient très actifs. Les animaux ailés sont une constante des Mille et Une Nuits. C’est le cas du fils du roi qui, à la 357e Nuit, est surpris par son cheval ailé qui devait le transporter aux confins du ciel. Ainsi, à la 711e Nuit, Dalila et sa fille Zaynab cherchent à savoir ce que le sort leur réserve. Elles participent alors à un procédé de géomancie que les astrologues connaissent et qui consiste à jeter une poignée de sable et à observer quelle forme elle peut donner. Les incantations sont également suivies d’effet. C’est notamment le cas du Prince de la mer qui sort de l’eau à l’appel de sa sœur.

Il y a cependant un merveilleux intangible qui exalte la puissance incommensurable d’Allah : « Ne regardent-ils pas le ciel au-dessus d’eux ? La manière dont il est bâti et orné, et sans aucune faille. La Terre que nous avons étendue avec ses montagnes ancrées, ses plantes par paires harmonieuses, témoignage éloquent et signe pour tout serviteur repentant. Nous avons fait descendre du ciel une eau bénie. Nous avons arrosé des jardins et le grain que l’on moissonne, ainsi que le fier palmier, avec ses régimes de dattes convenablement disposés. En guise de rétribution pour mes serviteurs. Avec cette même eau, nous avons fait ressusciter une cité morte, à l’image de ce que sera la résurrection […] Avons-Nous été surmené par la première création ? Au contraire, ils sont dans la confusion au sujet d’une nouvelle création. Car Nous avons créé l’homme et Nous savons parfaitement ce que son âme négative lui suggère fortement. Nous sommes plus proche de lui que sa propre veine jugulaire, dès lors que se retrouvent, assis de part et d’autre, ceux des Anges scribes qui recueilleront ses confidences » (L, 6-11 et 15-17). Cette idée est développée à l’identique à plusieurs autres endroits (LXXXVIII, 17-20).

Un autre merveilleux plus discret est celui de l’intervention divine dans les affaires courantes des hommes. C’est le cas de la défaite d’Abraha, vice-roi du Yémen, lorsqu’il entreprit de détruire la Kaaba et dont l’armée fut assaillie par des cohortes d’oiseaux venus du ciel. Voici comment ce miracle est rapporté dans le Coran où toute une sourate lui est exclusivement consacrée : « N’as-tu pas vu la manière dont ton Seigneur a traité les compagnons de l’Éléphant ? N’a-t-il pas complètement déjoué leurs plans ? Il leur a envoyé des oiseaux Ababil, qui leur jetèrent des pierres au point de les tourner en confusion, telle une herbe mâchée » (CV, 1-5).

Métamorphoses (voir Déguisements, Transformations, Métamorphoses)

Mille et Deuxième Nuit (la)

Et lorsqu’elle eut atteint la 1 002e Nuit, Schahrazade dit : « Sire, il était une fois, à Paris, une ville du Septentrion, traversée par un fleuve aussi vaste que le monde et habitée par un peuple truculent qui pratiquait l’humour et la dérision, qui faisait bombance de jour comme de nuit, qui buvait du bon vin sans se saouler et qui aimait les femmes sans retenue… Dans cette terre bénie par les cieux, une femme particulièrement belle s’était imposée comme le gourmet le plus inventif de son temps. Elle connaissait les articles les plus secrets de la gastronomie de son peuple et son art alliait les sciences de la terre à celles de la chimie, de la décoration et du service. Elle découpait les viandes et les poissons comme aucun artisan ne l’avait fait auparavant. Ses maîtres n’étaient pas moins honorés qu’elle : Rabelais, Grimod de La Reynière, Escoffier… Mais cette dame était affectée d’un mal incurable : une beauté si grande qu’elle interdisait à quiconque de l’approcher autrement que pour déguster ses plats et s’en aller aussitôt. Personne n’osait la regarder après avoir établi avec elle les liens du sel et de la vie. Elle vivait donc seule et souffrait terriblement de ne point trouver de chevaliers servants qui pouvaient l’aimer pour elle-même et non pour sa cuisine. Au bout de plusieurs années, Dame Gastronome eut l’idée qui vient aux femmes de son temps : elle s’empara d’Internet et décrivit elle-même les qualités de son futur époux, auquel – a-t-elle décidé, car, Ô Votre Seigneur, les femmes dans cette patrie décidaient elles-mêmes de leur sort – elle donnera son cœur et la moitié de sa fortune. Homme, tailleur de pierre, marin ou voyageur, amoureux de la nature féconde et de ses gemmes, libre dans son corps et son être, sincère, beau comme il est déjà, mais sans artifices supplémentaires… » Le lendemain, plusieurs dizaines de prétendants se présentèrent devant la Dame pour répondre à ses désirs. Ils étaient si nombreux qu’un escadron de policiers coiffés de képis bleus fut dépêché sur les lieux pour encadrer la foule qui n’avait pas manqué de se masser devant la grille du château de la Belle. Il faut dire que tous les beaux hommes de la contrée avaient voulu honorer la demande, si bien que, de leur côté, de nombreuses jeunes filles célibataires avaient tenté leur chance. Mais, au lieu de choisir les beaux hommes qui s’étaient amassés devant sa résidence, voilà que le choix du génie de la soupière s’est porté sur un petit homme, plutôt ordinaire d’aspect comme d’accoutrement. Il n’arborait aucune masse musculaire saillante, ni bijoux aux doigts, ni Chaumet, ni Berlutti. Pourtant, c’était lui qu’elle voulait et pas un autre…

Qui n’a pas rêvé de rédiger La Mille et Deuxième Nuit de Schahrazade ? Si Pétis de La Croix a imaginé des contes en tout point semblables, mais qui avaient pour titre Les Mille et Un Jours, contes persans (voir Pétis de La Croix), si Paul Poiret mit en scène le repas de la Mille et Deuxième Nuit (voir Croisière « Les Milles et Une Nuits »), si Thomas-Simon Gueullette a donné Les Mille et Un Quarts d’heure (1715), qui sont en fait des contes tartares, et si Cazotte (XVIIIe siècle) donnera Les Mille et Une Fadaises, après avoir, peu de temps après, avec un collègue à lui, Charvis, imaginé une Suite des Mille et Une Nuits, c’est parce que la fin attendue des Mille et Une Nuits n’était pas supportable pour ses aficionados et qu’ils ont tous souhaité la suspendre, prolonger le récit, aller au-delà de l’abandon du roi. On doit à Théophile Gautier, avec son roman La Mille et Deuxième Nuit, d’avoir donné, dès la fin du XIXe siècle, un contenu concret à cette idée, avant que d’autres ne la reprennent à leur compte, comme ce fut le cas pour Joseph Roth, qui publiera en 1939, à Cologne (Allemagne), un ouvrage intitulé Die Geschichte von der 1002 Nacht ou Stevenson qui imagina de Nouvelles Mille et Une Nuits, coécrites d’ailleurs avec sa femme.

Mille et Un Jours (Les) (voir Pétis de La Croix)

Minaret (voir Quatrième minaret de la mosquée [Le])

Modernité subversive des Mille et Une Nuits

À mille ans de distance, on peut se poser la question de la survie des Mille et Une Nuits et de leur dynamisme actuel. Et si Les Mille et Une Nuits, contes datés et nostalgiques qui, accessoirement, symbolisent les fariboles du passé, étaient aussi des contes modernes, une caisse de résonance pour nos angoisses d’aujourd’hui ? En d’autres termes : qu’est-ce qui explique la vogue phénoménale des Nuits, l’énigme de leur jeunesse et leur aptitude à parler à un auditoire d’ici et de maintenant, sinon leur capacité de transcender le lieu de leur naissance et même fausser compagnie à la langue originelle de narration ? À quoi cela est-il dû : à leur intrigue ? Peut-être. Au pied de nez inattendu, parce que non écrit, qu’elles font à la morale établie ? Sûrement. À leur caractère sulfureux et salace ? Aussi. Le divertissement, Antoine Galland inclinait déjà à le penser : « Vous y remarquerez avec plaisir, écrit-il dans une épître dédicatoire à la marquise d’O, fille de M. de Guilleragues, ambassadeur à Constantinople, le dessein ingénieux de l’auteur arabe, qui n’est pas connu – Les Mille et Une Nuits sont anonymes –, de faire un corps si ample de narrations de son pays, fabuleuses à la vérité, mais agréables et divertissantes. »

Mais si la renaissance des Nuits répond à cette forte impulsion qu’est le divertissement, il faut savoir que cette aptitude ne s’acquiert qu’avec le cumul des richesses, la curiosité de l’élite et son raffinement. Au demeurant, Les Mille et Une Nuits avaient pratiquement disparu pendant plusieurs siècles au point qu’un Ibn Khaldoun, à la fin du XIVe siècle, ne les cite pas dans sa Mouqaddima (Prolégomènes) qui avait pourtant la prétention de couvrir l’ensemble des champs du savoir de son temps.

Les contes sont plus ou moins délayés, comme si la scène inaugurale qui les réunit tous était composée d’un alliage non pas physique, mais mental. Tennyson évoque l’imbrication orientale qui entasse une sphère sur une autre. D’autres ont mis en évidence l’idée des poupées russes qui s’emboîtent les unes dans les autres, toutes différentes, mais toutes unies dans un même esprit. Ici même, on lira une entrée sur Internet, où le pêle-mêle est roi (voir Internet). Ailleurs, des mises en abîme, des récits en miroir où se réflète l’âme des auditeurs, avant même que la conteuse ne libère ses formules talismaniques, ses baumes, son secret de la nuit. Mais le principe organisateur le plus pertinent, ce me semble, est donné par le Coran, le Livre sacré des musulmans, qui parle de « lumière sur lumière » : chaque conte nous ouvre à une réalité insoupçonnée, qui ne s’achève dans l’immédiat que comme si elle avait donné naissance à une autre réalité, tout aussi emblématique. Tels sont ces contes que l’on écoute, avec ravissement, avec effroi, sur les marchés et dans les cafés, parfois au coin du feu, face à la vieille conteuse inspirée. Les Mille et Une Nuits déroulent ainsi, comme un testament, tous les aspects de la vie, de la naissance à la tombe. Il y est question de mariage et de répudiation, de maladie, de magie aussi, d’esclaves en abondance, d’animaux domestiques et d’animaux mythologiques, de djinns, de monstres et de métamorphoses, d’êtres humains, enfin, de toute complexion et de toute origine. La vie urbaine, fort animée et même grouillante, est extrêmement présente à travers les corporations qui la composent (voir Corps de métiers), mais aussi au travers des multiples transformations magiques et des substitutions.

Divertir et instruire, il n’y a pas que cela dans Les Mille et Une Nuits, qui se présentent, par ailleurs, comme une contre-culture, avec un modèle de société qui s’oppose radicalement à celui de la tradition corsetée de l’islam. De toutes les épopées littéraires arabo-persanes, Les Mille et Une Nuits restent l’une des plus foisonnantes et celle qui, dix siècles après leur naissance supposée, inspirent toujours l’homme épris de conte, le rêveur impénitent ou le voyageur en mal d’aventure. Leur gouaille populaire et leur irrévérence n’ont pas pris une seule ride. D’ailleurs, 1 001 Nuits, c’est déjà trop peu, et c’est étroit. Les Nuits sont maintenant des milliers, peut-être des centaines de milliers. François Pétis de La Croix (1653-1713), contemporain de Galland, a écrit Les Mille et Un Jours, et de cet humus, d’autres histoires sont nées, et avec elles d’autres chimères : Les Nuits, Les Contre-Nuits, Les Contes arabes, Contes de la Persane, Contes indiens, etc. Car lorsqu’elle devient végétale, la pensée n’a plus de limites. Aussi, les Nuits se sont-elles prolongées le jour, la semaine et le mois, elles sont intarissables. La jubilation de la conteuse aux mains nues, juchée sur un lit nuptial brûlant, les bas-fonds sournois et peu sûrs de la ville orientale vont rapidement se transformer en un lupanar géant, avec, en sus, la sensualité débordante de danseuses au ventre lisse et de matrones vénales et intéressées. Le palais demeure leur théâtre, car il est le lieu où l’intime peut frayer avec la politique. Éros et Thanatos se croisent dans des corridors fleuris et se jaugent méchamment. Le vizir, le chambellan et jusqu’au calife qui se gorgent de bons vins, admirent au besoin quelques femmes, des courtisanes soumises, aux vulves épilées (« Grandeur et misère des courtisanes », avait dit Balzac), et des esclaves noirs aux corps musculeux. Cependant que tous ces jouisseurs n’hésiteront pas à décapiter à la hache leurs plus proches serviteurs, car ce ne sont que des manants à leurs yeux, tandis que le bruit sourd de la tête qui roule sur le tapis de soie devait libérer une volupté morbide. À tous ces sans foi ni loi, la transgression des tabous par les Nuits est un délice peu ordinaire. Aussi, c’est avec la bénédiction d’un dieu printanier qu’elles furent reçues en Occident. On atteint des sommets oniriques avec André Gide qui les lisait dans la torpeur du hammam, le corps abandonné aux mains expertes de masseurs mâles (voir Hammam).

Aucune doxa n’a encore figé ces contes dans un carcan, aucune métrique ne les a mis au pas, réglés, transcrits et encore moins entravés. Pour cette simple raison, ils ne peuvent prétendre à former une œuvre « structurale », à la manière du Coran, texte de référence à toute la littérature arabe, et même le hadith, commentaires fournis par le Prophète de son vivant. Bien au contraire, il n’y a rien qui soit plus populaire que ces contes-là, plus mouvant, plus accessible.

Le déroulé global de la myriade de contes et de récits qui forment la trame des Mille et Une Nuits, avec leur explosion onirique si caractéristique, fait penser à un système modélisé et interactif, celui d’une toile d’araignée, par exemple, qui prend d’autant plus de sens qu’il est relié au réseau de l’imaginaire collectif, ce qui a pour vocation de déposer à la porte de chaque auditeur, enfant ou adulte, une sorte de sagesse fondamentale, voire un condensé de l’expérience unique de la civilisation arabe au temps des grands Abbassides. Certes, la sagesse n’est pas le but affiché des Nuits, mais la récurrence de thèmes ayant une certaine valeur milite amplement pour cette mise en perspective, qui prend l’allure ici d’une identification du champ intellectuel et humain, celui de la Sagesse (voir cette entrée).

Grande est donc la tentation qui consiste à vouloir trouver la source intarissable qui fit de ces Nuits le chantier archéologique le plus vaste et le plus fécond de notre littérature, et par conséquent d’un pan entier de notre modernité. Et certains ne s’en sont pas privés, en conjecturant tout et son contraire : d’un côté, le « primitivisme » sous forme d’orgies macabres, de l’autre, des dépassements ludiques et apolliniens qui préfigurent ou accompagnent la sagesse arabe des temps classiques.

Mort dans les Nuits (la) (voir Vie et mort dans les Nuits)

Mort de Sardanapale (la) (voir Vie et mort dans les Nuits)

Musique et calligraphie

Les Mille et Une Nuits sont un prurit constant des sens et un foyer idéal pour la prolifération des affects les plus enfouis. Si le réel nous impose un nombre limité de sens, la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher et le goût, Les Mille et Une Nuits les multiplient à l’infini, étant par définition le cadre de l’extrême, de l’étrange, du sans-limite. Il n’y a pas une seule fleur sans qu’elle soit outrageusement odoriférante, pas une émotion qui ne devienne un tableau impressionniste, pas une mort qui ne se mue en tragédie, pas une larme qui ne fasse naître un torrent. Si les rencontres entre jeunes gens sont commandées par les hormones mâles et femelles, cela correspond bien à la chimie de l’amour que recueille toute osmothèque bien tenue, mais la turgescence est, ici, particulièrement rapide et foudroyante (voir Amour fou [l’]). Or si les épices sont, en Orient, au cœur du système gastronomique, c’est aussi parce qu’il fallait marquer la cosmologie gustative du monde, un mélange d’opiacés, de gousses de vanille trempées dans du miel et de caramels moelleux. Sucre roux, friandises et douceurs levantines : c’est comme si le souk devenait une immense truffe noire, avec ses filaments discrets, ses arômes, ses effets de sens.

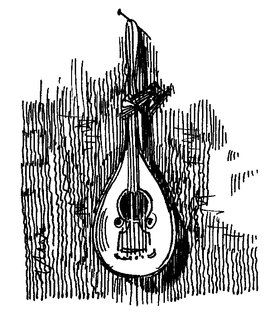

L’hyperesthésie continue à un niveau plus subtil, celui de la musique. Tout l’orchestre y est convoqué. Dans l’Histoire d’Aladin, ce sont les hautbois, les fifres, les timbales, les cordes et les tambours que l’on entend au palais, tandis que la fanfare se met en place. Les mélomanes arabes savent qu’accorder un luth est sans doute l’art le plus difficile au monde. Plus encore que les accords d’un parfum ou le mariage, certes déjà très subtil, des mets gourmands d’un repas, et sûrement plus compliqué que l’application d’une formule mathématique. Accorder un luth demeure pour le néophyte un art inatteignable, et, à ses yeux, un défi pour le génie humain. À deux reprises, Les Mille et Une Nuits évoquent cette question de « fraternisation » des cordes, car tel est le mot qu’utilisent les mélomanes pour parler de leur mystérieuse alchimie. Ce qui rend l’accord du luth plus difficile encore que l’accord de la guitare ou de la harpe, c’est qu’il ne dispose pas de ligatures et n’a pas de portée déjà installée. Il faut le faire à l’oreille, et, comme chacun sait dans le domaine musical, il n’y a pas plus sourd parmi les organes que l’oreille. Souvent, l’imagination pallie les carences de la science musicale et prête aux seules puissances suprahumaines la capacité de trouver la balance, l’harmonie, le rythme : « Alors la jeune femme prit le luth et, l’ayant accordé, en tira des sons admirables sur vingt et un modes différents, si bien que le Khalife s’exaltat à la limite de l’exaltation » (in « Aventure du poète Abu Nuwas »). Les Mille et Une Nuits font état de tous ces niveaux de supraconscience, de talent avéré et de grâce infinie, mais en leur donnant systématiquement la même explication, les génies : « La princesse Badr al-Boudour, Aladin et sa mère se mirent à table, et aussitôt un chœur d’instruments les plus harmonieux, touchés et accompagnés de très belles voix de femmes, toutes d’une grande beauté, commença un concert qui dura sans interruption jusqu’à la fin du repas. La princesse en fut si charmée qu’elle dit qu’elle n’avait rien entendu de pareil dans le palais du sultan son père. Mais elle ne savait pas que ces musiciennes étaient des fées choisies par le génie esclave de la lampe » (Histoire d’Aladin et de la lampe merveilleuse, trad. Galland).

L’art de tirer les meilleurs accents du luth revient dans l’Histoire des Six adolescentes (trad. Mardrus) qui émerveillent leur auditoire par une science consommée des accords : « Et la blonde adolescente inclina sa tête d’or sur l’instrument sonore, ferma à demi ses yeux clairs comme l’aurore, préluda par quelques mélodieux accords qui firent vibrer sans effort les âmes de son corps, au-dedans comme au-dehors… » Grâce à sa voix, « trésor des trésors », etc. Ainsi, donc, en exécutant quelques préludes, la première arriva à « faire danser les pierres » et les autres adolescentes, toutes des musiciennes chevronnées, ne firent pas moins que d’enchanter les âmes et faire fondre les matériaux les plus durs.

Il faut considérer la calligraphie comme une musique particulière, une symphonie des mots et des lettres, et une orchestration sublime du champ visuel. Les Mille et Une Nuits reflétant un empire au sommet de sa puissance ne pouvaient ignorer cet apport de la civilisation arabe et musulmane et son impact auprès des élites cultivées du palais, et d’ailleurs. À plusieurs reprises donc, la calligraphie est présentée comme un repère suffisant et très flatteur de l’homme du monde, la femme instruite ou le prodige qui sort du lot et que personne n’attendait. C’est notamment le cas de ce roi, fils de roi, qui raconte son histoire de Saalouk borgne et qui maîtrise toutes les sciences du langage, les sept lectures du Coran et bien évidemment l’art de la calligraphie dont il détaille les styles dans l’Histoire du Portefaix avec les jeunes filles : le style riqaa, le style rihani, le style thoulouti et le style mouchrik. Après quoi, un hommage en bonne et due forme est réservé à l’art du calligraphe et à celui de l’écrivain, deux métiers indissociables de ceux de l’érudit : « De cette plume, tenue entre la pulpe des cinq doigts, coulent sur le monde cinq fleuves d’éloquence et de poésie. »

HISTOIRE DE ZOBÉIDE

« Commandeur des croyants, dit Zobéide, l’histoire que j’ai à raconter à Votre Majesté est une des plus surprenantes dont on ait jamais entendu parler. Les deux chiennes noires et moi sommes trois sœurs nées d’une même mère et d’un même père, et je vous dirai par quel accident étrange elles ont été changées en chiennes… Celle qui a le sein couvert de cicatrices se nomme Amine, l’autre s’appelle Safie et moi Zobéide […] Lorsque nous eûmes touché ce qui nous appartenait (de l’héritage de mon père), mes deux sœurs aînées se marièrent, suivirent leurs maris, et me laissèrent seule. Peu de temps après le mariage, le mari de la première vendit tout ce qu’il avait de biens et de meubles, et avec l’argent qu’il en put faire et celui de ma sœur, ils passèrent en Afrique. Là, le mari dépensa en bonne chère et en débauche tout son bien et celui que ma sœur lui avait apporté. Ensuite, se voyant réduit à la dernière misère, il trouva un prétexte pour la répudier, et la chassa.

« Elle revint à Bagdad, non sans avoir souffert des maux incroyables dans un si long voyage, et vint se réfugier chez moi, dans un état si digne de pitié, qu’elle en aurait inspiré aux cœurs les plus durs. Je la reçus avec toute l’affection qu’elle pouvait attendre de moi. Je lui demandai pourquoi je la voyais dans une si malheureuse situation ; elle m’apprit en pleurant la mauvaise conduite de son mari et l’indigne traitement qu’il lui avait fait. Je la fis ensuite entrer au bain, je lui donnai de mes propres habits, je lui dis : “Ma sœur, vous êtes mon aînée, et je vous regarde comme ma mère. Pendant votre absence, Dieu a béni le peu de biens qui m’est tombé en partage et l’emploi que j’en fais à nourrir et à élever des vers à soie. Comptez que je n’ai rien qui ne soit à vous et dont vous ne puissiez disposer comme moi-même.” Nous demeurâmes toutes deux et vécûmes ensemble pendant plusieurs mois en bonne intelligence. Comme nous nous entretenions souvent de notre troisième sœur, et que nous étions surprises de ne pas apprendre de ses nouvelles, elle arriva en aussi mauvais état que notre aînée. Son mari l’avait traitée de la même sorte ; je la reçus avec la même amitié […] Il y avait un an que nous vivions dans une union parfaite et voyant que Dieu avait béni mon petit fonds, je formai le dessein de faire un voyage par mer et de hasarder quelque chose dans le commerce. Pour cet effet, je me rendis avec mes deux sœurs à Bassora où j’achetai un vaisseau tout équipé que je chargeai de marchandises que j’avais fait venir de Bagdad. Nous mîmes à la voile avec un vent favorable et nous sortîmes bientôt du golfe Persique. Quand nous fûmes en pleine mer, nous prîmes la route des Indes ; et après vingt jours de navigation, nous vîmes terre. C’était une montagne fort haute au pied de laquelle nous aperçûmes une ville de grande apparence. Comme nous avions le vent frais, nous arrivâmes de bonne heure au port et nous y jetâmes l’ancre.

« Je n’eus pas la patience d’attendre que mes sœurs fussent en état de m’accompagner, je me fis débarquer seule et j’allai droit à la porte de la ville. J’y vis une garde nombreuse de gens assis, et d’autres qui étaient debout avec un bâton à la main. Mais ils avaient tous l’air si hideux que j’en fus effrayée. Remarquant toutefois qu’ils étaient immobiles et qu’ils ne remuaient pas même les yeux, je me rassurai et m’étant approchée d’eux, je reconnus qu’ils étaient pétrifiés […] Je traversai une grande cour où il y avait beaucoup de monde : les uns semblaient aller et les autres venir, et néanmoins ils ne bougeaient de leur place, parce qu’ils étaient pétrifiés comme ceux que j’avais déjà vus. Je passai dans une deuxième cour et, de celle-ci dans une troisième ; mais ce n’était partout qu’une solitude et il y régnait un silence affreux […] M’étant avancée dans une quatrième cour, je vis en face un très beau bâtiment dont les fenêtres étaient fermées d’un treillis massif. Je jugeai que c’était l’appartement de la reine. J’y entrai. Il y avait dans une grande salle plusieurs eunuques noirs pétrifiés […] Ce qui me surprit plus que tout le reste, ce fut une lumière brillante qui partait de dessus ce lit. Curieuse de savoir ce qui la rendait, je montai et, avançant la tête, je vis sur un petit tabouret un diamant gros comme un œuf d’autruche et si parfait que je n’y remarquai nul défaut. Il brillait tellement que je ne pouvais soutenir l’éclat en le regardant au jour. Il y avait au chevet du lit, de l’un et de l’autre côté, un flambeau allumé dont je ne compris pas l’usage. Cette circonstance néanmoins me fit juger qu’il y avait quelqu’un de vivant dans ce superbe palais, car je ne pouvais croire que ces flambeaux pussent s’entretenir allumés d’eux-mêmes […] Je m’égarai dans les appartements et me trouvant dans la grande chambre où était le trône, le lit, le gros diamant et les flambeaux allumés, je résolus d’y passer la nuit et de remettre au lendemain de grand matin à regagner le vaisseau. Je me jetai sur le lit, non sans quelque frayeur de me voir seule dans un lieu si désert, et ce fut sans doute cette crainte qui m’empêcha de dormir.

« Il était environ minuit, lorsque j’entendis la voix d’un homme qui lisait l’Alcoran de la même manière et du ton que nous avons coutume de le lire dans nos mosquées. Cela me donna beaucoup de joie. Je me levai aussitôt et prenant un flambeau pour me conduire, j’allai de chambre en chambre du côté où j’entendais la voix. Je m’arrêtai à la porte d’un cabinet d’où je ne pouvais douter qu’elle ne partît. Je posai le flambeau à terre et, regardant par une fente, il me parut que c’était un oratoire. En effet, il y avait, comme dans nos mosquées, une niche qui marquait où il fallait se tourner pour faire la prière, des lampes suspendues et allumées, et deux chandeliers avec de gros cierges de cire blanche, allumés de même… Un jeune homme de bonne mine, assis sur un tapis, récitait avec grande attention l’Alcoran qui était posé devant lui sur un petit pupitre […] Le jeune homme jeta les yeux sur moi et me dit : “Ma bonne dame, je vous prie de me dire qui vous êtes et ce qui vous a amenée en cette ville désolée. En récompense, je vous apprendrai qui je suis, ce qui m’est arrivé, pour quel sujet les habitants de cette ville sont réduits en l’état où vous les avez vus et pourquoi moi seul je suis sain et sauf dans un désastre si épouvantable.” »

Et Zobéide raconta son histoire au jeune homme sans rien omettre…

« “Madame, dit alors le jeune homme, je vous dirai que cette ville était la capitale d’un puissant royaume, dont le roi mon père portait le nom. Ce prince, toute sa cour, les habitants de la ville et tous ses autres sujets étaient mages, adorateurs du feu et de Nordoun, ancien roi des géants rebelles à Dieu. Quoique né d’un père et d’une mère idolâtres, j’ai eu le bonheur d’avoir dans mon enfance pour gouvernante une bonne dame musulmane qui savait l’Alcoran par cœur et l’expliquait parfaitement bien. Mon prince, me disait-elle souvent, il n’y a qu’un vrai Dieu. Prenez garde d’en reconnaître et d’en adorer d’autres. Elle m’apprit à lire en arabe, et le livre qu’elle me donna pour m’exercer fut l’Alcoran […] Elle mourut, mais ce fut après m’avoir fait toutes les instructions dont j’avais besoin pour être pleinement convaincu des vérités de la religion musulmane… Il y a trois ans et quelques mois que tout à coup une voix bruyante se fit entendre si distinctement par toute la ville que personne ne perdit une de ces paroles qu’elle prononça : Habitants, abandonnez le culte de Nardoun et du feu. Adorez le Dieu unique, Celui qui fait miséricorde ! La même voix se fit entendre trois années de suite, mais personne ne s’était converti. Le dernier jour de la troisième année, à trois ou quatre heures du matin, tous les habitants généralement furent changés en pierre en un instant, chacun dans l’état et la posture où il se trouvait. Le roi mon père éprouva le même sort : il fut métamorphosé en une pierre noire, telle qu’on la voit dans un endroit de ce palais, et la reine ma mère eut une pareille destinée. Je suis le seul sur qui Dieu n’ait pas fait tomber ce châtiment terrible. Depuis ce temps-là, je continue de le servir avec plus de ferveur que jamais. Je suis persuadé, ma belle dame, qu’il vous envoie pour ma consolation ; je lui en rends des grâces infinies, car je vous avoue que cette solitude m’est bien ennuyeuse.”

« Tout ce récit, et particulièrement ces derniers mots, achevèrent de m’enflammer pour lui. “Prince, lui dis-je, il n’en faut pas douter, c’est la Providence qui m’a attirée dans votre port pour vous présenter l’occasion de vous éloigner d’un lieu si funeste. Le vaisseau sur lequel je suis venue vous prouvera que je suis en quelque considération à Bagdad, où j’ai laissé d’autres biens assez considérables. J’ose vous y offrir une retraite jusqu’à ce que le puissant Commandeur des croyants, le vicaire du grand Prophète que vous reconnaissez, vous ait rendu tous les honneurs que vous méritez…” »

Hélas, sur le chemin du retour, les deux sœurs de Zobéide, qui étaient malheureuses et jalouses d’elle, ayant vu la complicité qui régnait entre le jeune prince et la cadette s’employèrent à la jeter par-dessus bord, ainsi que le prince qui, lui, se noya. Zobéide s’étant réfugiée sur une île, où elle put grimper après son naufrage, sécha ses vêtements et tenta de regagner Bassora à pied, car la ville n’était pas très loin. Peu de temps après, elle aperçut un serpent assez imposant qui cherchait à avaler un plus petit que lui. Zobéide prit un gros caillou et le frappa à la tête jusqu’au moment où il lâcha prise. Elle passa la première nuit sur l’île, mais à son réveil, elle eut la surprise de voir à ses côtés une femme noire et deux chiennes qu’elle tenait en laisse. Zobéide se mit sur son séant et demanda à la femme qui elle était.

« “Je suis, lui répondit-elle, le serpent que vous avez délivré de son cruel ennemi il n’y a pas longtemps. J’ai cru ne pouvoir mieux reconnaître le service important que vous m’avez rendu qu’en faisant l’action que je viens de faire. J’ai vu la trahison de vos sœurs et pour vous en venger, dès que j’ai été libre par vos généreux secours, j’ai appelé plusieurs de mes compagnes, qui sont des fées comme moi, nous avons transporté toute la charge de votre vaisseau dans vos magasins de Bagdad, après quoi nous l’avons submergé. Ces deux chiennes noires sont vos deux sœurs, à qui j’ai donné cette forme… Et sous peine d’être changée comme elles, en chienne, je vous ordonne de la part de Celui qui confond les mers, de donner toutes les nuits cent coups de fouet à chacune de vos sœurs, pour les punir du crime qu’elles ont commis contre votre personne et contre le jeune prince qu’elles ont noyé.” »

Bien que soulagée, Zobéide était obligée de promettre à la fée noire qu’elle exécuterait son ordre, ce qu’elle fit depuis, tout en pleurant la douleur et la répugnance avec laquelle elle le faisait, car malgré tout elle aimait ses sœurs.

(Traduction Galland.)