Über die Beteiligung von Schweizern am transatlantischen Sklavenhandel

Von Anfang des 16. bis Ende des 19. Jahrhunderts werden im transatlantischen Sklavenhandel zwischen elf und zwölf Millionen Afrikanerinnen und Afrikaner, vorwiegend junge Männer, nach Amerika deportiert. Das Ausmass dieses «schändlichen Handels» variiert im Verlauf der Zeit erheblich. 55 Prozent des Sklavenhandels erfolgen im 18. Jahrhundert, etwa 14 Prozent vorher und der Rest (rund 30 Prozent) im 19. Jahrhundert, das durch den illegalen Sklavenhandel und die Abolitionisten-Bewegung geprägt ist. Der Aufschwung im 18. Jahrhundert fällt mit der Einrichtung des Systems der Plantagenwirtschaft in Brasilien und der Karibik zusammen, die sich auf Sklavenarbeit stützt. Allein diese beiden Regionen absorbieren nahezu 85 Prozent aller über den Atlantik gehandelten Sklaven. Das Hauptversorgungsgebiet für den transatlantischen Sklavenhandel ist Westafrika, wo sich die wichtigsten Ausbeutungsstätten zunehmend nach Süden verlagern. Angola ist während der gesamten Zeit eines der wichtigsten Exportländer von Sklaven.

Die Schweiz ist auf dem amerikanischen Kontinent nie im Besitz von Zuckerkolonien, die als Prototyp des auf Sklaverei gestützten Plantagensystems gelten können. Sie ist keine Sklavenhändlernation wie Portugal, Spanien, Grossbritannien, Frankreich, die Niederlande, Dänemark oder die Vereinigten Staaten. Zum Zeitpunkt, als sich die Schweiz als Bundesstaat konstituiert (1848), haben alle amerikanischen Kolonien die Unabhängigkeit erlangt, und auch der Handel mit schwarzen Sklaven ist fast im gesamten Atlantikraum abgeschafft. So muss sich die Schweiz als Staat praktisch nie mit entsprechenden Fragen befassen (siehe im folgenden Kapitel den Sonderfall Brasilien).

Was sich über das Land als Ganzes sagen lässt, trifft auf einzelne seiner Bürgerinnen und Bürger allerdings nicht zu. Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts besitzen Schweizer Plantagenbesitzer auf den Antillen, in Surinam und in Brasilien Sklavinnen und Sklaven und setzen diese für die Herstellung von Zucker und anderen tropischen Genussmitteln ein (siehe zweites Kapitel). Im 18. und 19. Jahrhundert beliefern Handelshäuser, namentlich aus Basel und Neuenburg, Sklavenschiffe, die von den Häfen der Atlantikküste auslaufen, mit gewerblichen Erzeugnissen. Sie begnügen sich nicht damit, in die Tauschfracht zu investieren, sondern beteiligen sich auch finanziell an Sklavenexpeditionen entlang der afrikanischen Küste. Zeitweise rüsten sie selbst Sklavenschiffe aus. Manche schrecken auch nicht davor zurück, sich illegal im Sklavenhandel zu betätigen, nachdem die europäischen Mächte diesen am Wiener Kongress (1815) formell verboten haben.

Die Beteiligung von Schweizer Händlern und Finanzleuten am System des Sklavenhandels hat einen einfachen Grund. Das Besondere an diesem Geschäft ist, dass es bedeutende Kapitalanlagen erfordert. Dass für die Ausrüstung eines Sklavenschiffs enorme Beträge aufgebracht werden müssen, hängt hauptsächlich mit der Art der afrikanischen Nachfrage zusammen. Dieser Aspekt ist wenig bekannt, weshalb er hier betont und vorweg klargestellt wird, um von Anfang an jedes Missverständnis zu vermeiden.

Die Genfer Behörden werden aufgefordert, zum Sklavenhandel (1814–1815) Stellung zu beziehen

Am 12. Dezember 1814 schlägt Abraham Trembley Colladon (1754–1821), Mitglied des Repräsentativrats und ein entfernter Cousin von Jean Trembley (vgl. S. 83), dem Staatsrat und dem Repräsentativrat vor, Stellung zur möglichen Beteiligung von Genfer Geschäftsleuten am Sklavenhandel zu beziehen.

«Ich habe mit Schmerz erfahren, dass Geschäftsleute, die sich in französischen Häfen niedergelassen haben, Genfer Händlern den Vorschlag unterbreitet haben, sich an Meeresexpeditionen zu beteiligen, die den Handel mit Negersklaven zum Ziel haben; ich glaube, dass Moral und Vorsicht unsere Händler dazu bewogen haben, diese Vorschläge zurückzuweisen; dennoch sehe ich mich veranlasst, den Staatsrat einzuladen, in seiner Weisheit zu prüfen, ob es nicht angemessen wäre, einen Beschluss zu fassen, der die Ablehnung jeglicher solchen Spekulation durch die beiden Räte zum Ausdruck brächte.

12 Xter 1814

gezeichnet Abraham Trembley»

(Register des Repräsentativrats, individuelle Voten 1814–1821, Nr. 5)

Andere Mitglieder des Repräsentativrats beziehen Stellung:

«Ein Mitglied zieht vor, dass die Regierung ein Gesetz macht, indem festgelegt ist, dass jene, die sich in einer Angelegenheit, die mit der Beteiligung am Sklavenhandel zu tun hat, an ein Gericht wenden, keinen Zugang zu einem solchen erhalten. Ein anderer will, dass die Räte sich darauf beschränken, in der Diskussion ihre Ablehnung dieser Art von Handel zu bekunden.»

(Register des Repräsentativrats, 12. Oktober 1814 bis 28. Dezember 1815, 113)

Die Antwort des Staatsrats der Stadt und Republik Genf fällt lakonisch aus: «Der Rat erachtet es als unnütz, sich um diese Vorlage zu kümmern, da er davon überzeugt ist, dass die moralische Gesinnung der Genfer diesen nicht erlaubt, sich am genannten Handel zu beteiligen.»

(Register des Repräsentativrats: Antworten auf individuelle Vorlagen 1815–1820, 18. April 1815, Nr. 5)

Entgegen einer vorgefassten Meinung ist Westafrika, von wo die meisten Afrikaner und Afrikanerinnen, die verkauft werden, herkommen, um in den amerikanischen Plantagen zur Sklavenarbeit herangezogen zu werden, kein Markt mit leichtfertigen oder naiven Konsumentinnen und Konsumenten, die bereit wären, Menschen gegen Lappalien einzutauschen. Art und Herkunft der Ladung der Sklavenschiffe belegen das Gegenteil. Die Fracht setzt sich aus einem Sortiment zusammen, in dem Textilien bei weitem dominieren, gefolgt von Metallen, Feuerwaffen, Pulver und Alkohol. Der Rest besteht aus Tabak, Kaurismuscheln (weisse Muscheln aus dem Indischen Ozean, die vor allem als Währung verwendet werden) und so genannten Guinéailleries (diverser Kram wie Spiegel, Klingeln, Glas- oder Korallenperlen). Textilien spielen bei der Ladung von Sklavenschiffen eine so wichtige Rolle, dass sie als «Grosshandelswaren» und alle anderen Artikel als «Kleinhandelswaren» bezeichnet werden.

Auf dieses Warensortiment, in dem gewerbliche Erzeugnisse deutlich überwiegen, entfallen im 18. Jahrhundert etwa zwei Drittel der Investitionen in eine Sklavenexpedition. Die Tauschfracht hat also nichts mit wertlosen Waren zu tun, die abschätzig als «Pacotille», Ramsch, bezeichnet werden. Gemäss einer 1772 verfassten Denkschrift der Handelsrichter von Nantes, die für die Kontrolle der Qualität der Erzeugnisse zuständig waren, ist es «fast unmöglich, die Neger zu täuschen, auch wenn man das wollte, da sie bekanntlich […] alle Stoffe, die man ihnen liefert, ausbreiten und eingehend prüfen», um sich ihrer Qualität und der Masse zu versichern.

Das vom afrikanischen Markt verlangte Warensortiment ist so vielfältig, dass es von keiner Sklavenhändlernation allein hergestellt werden kann. So überwiegen beispielsweise in der Kategorie der Textilien die «Indiennes» (gefärbte oder bedruckte Baumwollstoffe), die zuerst aus Ostindien eingeführt und später in verschiedenen europäischen Ländern verarbeitet werden. Die Vielzahl an Fabrikationsstätten auf dem Alten Kontinent, in denen die Tauschware hergestellt wird, bewegt einige Historikerinnen und Historiker dazu, von einer «internationalen Sklavenhandelsgesellschaft» zu sprechen. Darin sind unabhängig von der Atlantikquerung und noch vor dem eigentlichen Sklavenhandel Personen und Kapital involviert, die sich an der Herstellung der mannigfaltigen Produkte beteiligen, die von der afrikanischen Kundschaft verlangt werden.

Die seltenen älteren, auf die Auswertung öffentlicher und privater Archive gestützten Untersuchungen über die europäische Geschäftswelt des 18. Jahrhunderts belegen, dass dieser «internationalen Sklavenhandelsgesellschaft» auch Schweizer angehören. Das Faktum wird meist nur andeutungsweise erwähnt, wenn nicht ganz in Fussnoten verbannt. Ein so unklarer Umgang mit dem Thema lässt sich schwer nachvollziehen.

Sind die Historiker und Historikerinnen einfach nur zurückhaltend? Sind sie verunsichert, sobald die Rede auf den Sklavenhandel kommt? Oder geht es schlicht darum, die Ausrüstung von Sklavenschiffen durch Schweizer auf die Bedeutung zu reduzieren, die ihr im Rahmen der ausgesprochen vielfältigen Handels-, Industrie- und Finanzgeschäfte damaliger Unternehmer tatsächlich zukommt? Gibt es Probleme mit den Quellen? Serge Daget, der profundeste Kenner des französischen Sklavenhandels, hat vor rund 15 Jahren darauf hingewiesen, dass einerseits die öffentlichen Archive nicht «die gesamte Wahrheit» enthalten und andererseits die Besitzer von Privatarchiven, die Auskunft über den Sklavenhandel geben könnten, diese Informationen üblicherweise in einer «kleinen Schatulle», in der sie ihre Familiendokumente aufbewahren, ablegen, wo sie zum Schweigen verurteilt sind.

In der Schweiz werden diese «Schatullen» wie im übrigen Europa meist unter Verschluss gehalten – mit oft unbeabsichtigten Folgen, denn dies leistet Gerüchten und Verdächtigungen Vorschub, die umso hartnäckiger sind, als das, was verborgen gehalten wird, üblicherweise als unlauter gilt.

Nicht alle Türen und «Schatullen» sind verschlossen geblieben. Allerdings hängt es nicht immer vom Bemühen um Transparenz ab, ob sie sich öffnen. Der einzige heute in der Schweiz verfügbare Manuskriptbestand, der ausführlich über die Sklavenhandelsgeschäfte eines schweizerischen Unternehmens Auskunft gibt, ist jener der Firma Burckhardt. Dieses Basler Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Indiennes spezialisiert hat, gründet 1790 in Nantes ein Tochterunternehmen, die Bourcard Fils&Cie., um vom führenden französischen Sklavenhafen aus unter anderem mit bedruckten Stoffen aus der eigenen Produktion den afrikanischen Markt zu beliefern. Christoph Burckhardt, Begründer der Niederlassung, der seinen Namen in Nantes französisiert, stirbt am 20. Oktober 1815. Seine Mutter Dorothée Merian ist Alleinerbin. Sie schickt ihren Sohn Leonhard Burckhardt nach Nantes, wo dieser seine Vollmachten an lokale Mittelsmänner überträgt, um die Hinterlassenschaft des verstorbenen Christophe Bourcard zu erfassen und zu verwalten und das Geschäft in Nantes aufzulösen. Nach Verschwinden der Filiale im Jahr 1815 werden die Archive aus Nantes nach Basel verlegt. Sie werden 1935 während des Abrisses des Segerhofs, wo sich im 18. Jahrhundert der Firmensitz befunden hat, zwischen zwei niedergerissenen Mauern entdeckt. Heute kann dieser Bestand im Basler Wirtschaftsarchiv eingesehen werden.

Typologie der am Sklavenhandel beteiligten Schweizer

Die Mauer des Schweigens zu durchbrechen, wäre eine reizvolle Aufgabe. Angesichts der Dürftigkeit der schweizerischen Geschichtsschreibung zu diesem Thema muss der erste Schritt aber darin bestehen, eine Bestandesaufnahme zu machen, die verstreut vorliegenden Informationen zusammenzutragen, sie zu gewichten und richtig einzuordnen. Das wird hier teilweise mittels einer Kurztypologie versucht, die drei Gruppen unterscheidet. Die erste umfasst Fabrikanten und Händler, die von der Schweiz aus Waren liefern, die gegen Sklavinnen und Sklaven eingetauscht werden. Zur zweiten Gruppe gehören Indienne-Fabrikanten schweizerischer Herkunft, die ausgewandert sind, um ihren Beruf in der Nähe der Absatzmärkte auszuüben. Handels- und Finanzleute, die ihre zahlreichen Geschäfte um ein weiteres, den Sklavenhandel, bereichern, bilden die dritte Gruppe.

Bevor auf jede dieser Gruppen eingegangen wird, erfolgt ein kurzer Abriss über die Indienne-Manufakturen. Die ersten Versuche der Herstellung dieser bedruckten Baumwollstoffe auf dem Alten Kontinent gehen auf die 70er-Jahre des 17. Jahrhunderts zurück. Sie stossen auf erbitterten Widerstand. In Frankreich wird die Indiennerie, die von Anfang an eng mit den Hugenotten verbunden ist, im Oktober 1686, genau ein Jahr nach Widerrufung des Edikts von Nantes, das Zehntausende Protestanten ins Exil treibt, verboten. Der Erlass, der aus Indien kommende oder im Königreich nachgeahmte farbige Baumwollstoffe verbietet, soll vor allem die traditionelle Textilindustrie, die durch die Konkurrenz der Baumwollgewebe bedroht ist, schützen.

Seither beruht der Aufschwung der Baumwollindustrie in Europa grösstenteils auf den protestantischen Emigranten in Holland, vor allem aber in Deutschland und der Schweiz, wo sich die Indienne-Herstellung über Genf, Neuenburg und Basel nach Solothurn ausbreitet, bevor sie Bern, den Aargau, Zürich und Glarus erreicht. In diesen «kleinen Indienne-Ländern» erlebt die Indienne-Industrie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts einen Aufschwung, der sich auf die Hugenottenflüchtlinge stützt, die in den Genuss einer liberalen Einbürgerungspolitik kommen. Hier erhält die Indiennage ihren technischen Schliff und erobert den Handel. Den wichtigsten Absatz finden die Indiennes im Mittelmeerraum und in Frankreich, wohin die gefärbten Stoffe über Schleichwege gelangen. Rund zwei Drittel des weissen Tuchs, das der Indienne-Industrie als Rohstoff dient, kommen aus Indien, der wichtigsten Bezugsquelle. Darin liegt die Bedeutung des Überseehandels, den Louis Dermigny als «natürliche Komponente der Indienne-Manufakturen» bezeichnet.

Es erstaunt daher kaum, dass sich die Kaufleute der «kleinen Indienne-Länder» für die Ausrüstung von Schiffen interessieren, die nach Indien fahren, oder dass sie an den Verkäufen von Handelsgesellschaften in Lorient, London oder Amsterdam teilnehmen. Zwischen der Indienne-Industrie und den Hugenotten einerseits sowie den protestantischen Indienne-Fabrikanten und Indien andererseits besteht also ein zweifacher enger Zusammenhang.

Kehren wir zurück zu unserer Typologie und zur Gruppe Fabrikanten/Händler, die von der Schweiz aus für den Sklavenhandel bestimmte Tauschwaren liefern. Ein Teil der schweizerischen Indienne-Produktion dient im 18. Jahrhundert der Zusammensetzung der Handelsfracht, die für den Eintausch gegen Sklavinnen und Sklaven bestimmt ist. Die Tatsache ist unumstritten, auch wenn sich der genaue Anteil unmöglich feststellen lässt und es nur wenige Anhaltspunkte gibt, die den Verwendungszweck beweisen. Konkret findet sich verstreut über die Fachliteratur etwa ein halbes Dutzend durchwegs überzeugender Hinweise.

Den ersten Anhaltspunkt liefert eine Ausnahmeverfügung, um das seit 1686 geltende Verbot der Einfuhr von gefärbten Tüchern nach Frankreich zu umgehen. Den Händlern in Nantes und Lorient wird 1720 von der französischen Regierung das Privileg eingeräumt, gefärbte Tücher aus England, Holland und der Schweiz, die für den Sklaven- und Kolonialhandel bestimmt sind, zwischenzulagern.

Den zweiten Anhaltspunkt liefert eine ausgesprochen detaillierte und genaue Ausstattungsliste von Baron de Binder, der 1789 von La Rochelle aus zu einer Sklavenexpedition aufbricht. Das Besondere an dieser Expedition ist, dass das Schiff eine bislang unübertroffene Menge an Tauschfracht mitführt und für die Kategorie «Grosshandelswaren» Indiennes aus der Schweiz auflistet. Zudem ist einer Akte im Basler Wirtschaftsarchiv zu entnehmen, dass die Zweigniederlassung des Hauses Burckhardt in Nantes dem Sklavenschiff La Bonne-Mère (Abfahrt in Nantes 1815, 203-Tonner, ausgestattet von Sallentin und Van Neunen, Zahl der eingehandelten Sklaven unbekannt) in der Schweiz hergestellte Indienne-Stoffe liefert.

Für den Tauschhandel bestimmter Indienne-Stoff, Ende 18.Jahrhundert. Die in Nantes niedergelassenen Schweizer Fabrikanten spezialisieren sich auf die Ansprüche der afrikanischen Kundschaft. Die Farben und Motive sind vollständig auf deren Geschmack ausgerichtet. (Stoffdruckmuseum, Mulhouse)

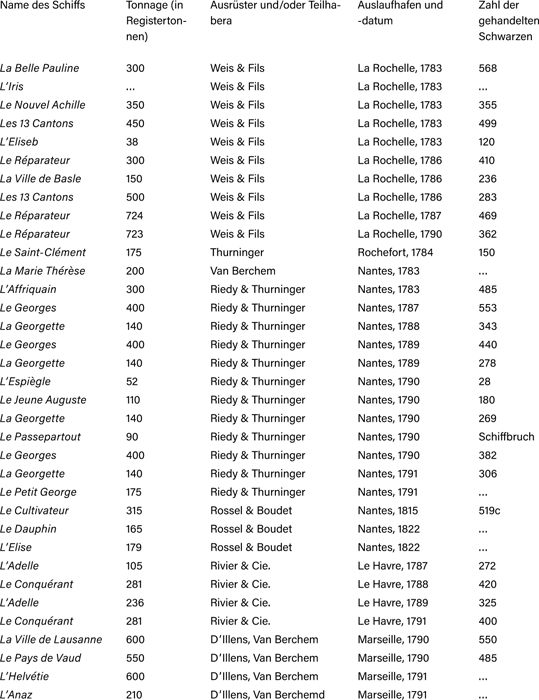

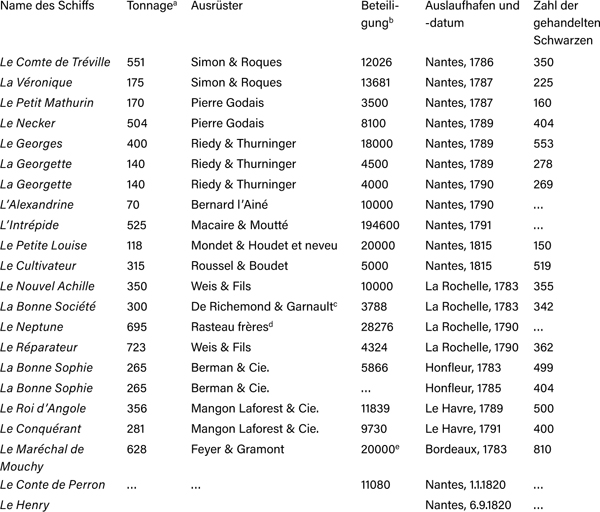

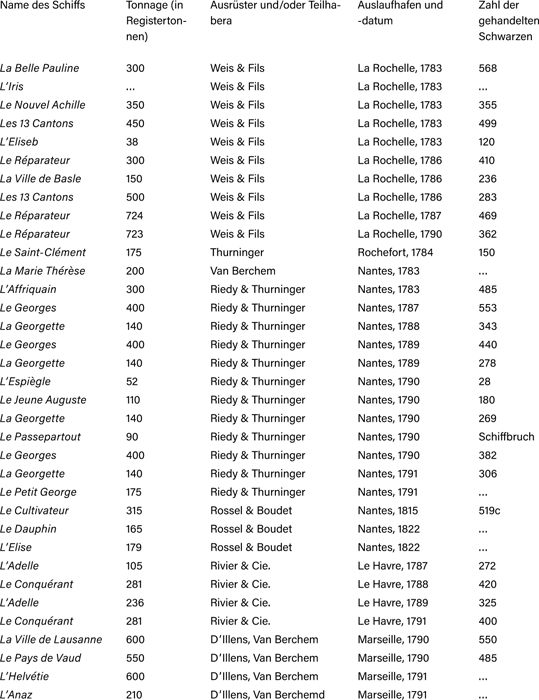

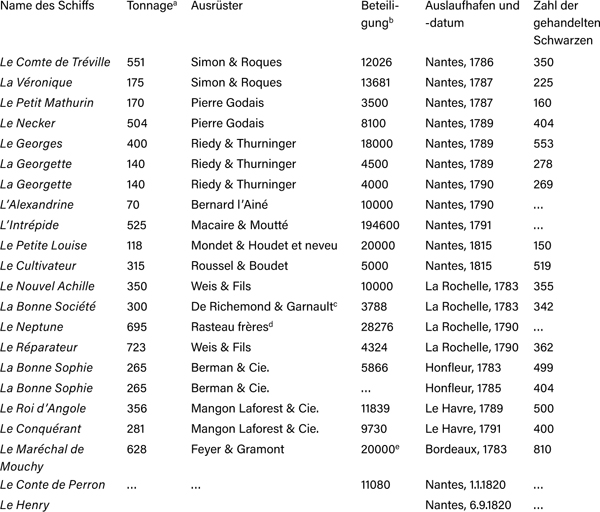

Der dritte Anhaltspunkt findet sich in den Archiven der Firma Burckhardt in Basel, die für den Sklavenhandel bestimmte Stoffe exportiert und im Gegenzug dafür Anteile für die Ausrüstung von Schiffen erhält. Das geschieht mindestens zwei Mal, nämlich im Fall der Véronique und im Fall der Georges, zweier Sklavenschiffe, die 1787 und 1789 von Nantes auslaufen und von den schweizerischen Protestanten Roques, Riedy&Thurninger ausgerüstet werden (vgl. Tabelle 1 und 2). Die Firma wiederholt die Operation offenbar 1789 und 1815 mit der Necker und der Petite Louise, die ebenfalls von Nantes auslaufen, und mit der Conquérant, die 1791 von Le Havre aus in See sticht (Tabelle 3).

Der vierte Anhaltspunkt findet sich in einem Museum in Honfleur, einem gegenüber Le Havre liegenden Hafen, der zwischen 1743 und 1792 in den Sklavenhandel einsteigt. Das Museum des alten Honfleur besitzt eine Sammlung von 400 Stoffmustern (Leinen, Hanfgarn, Baumwolle, Indienne), die im Sklavenhandel als Tauschware dienen. 133 der 400 Muster sind Indiennes mit Herkunft aus Lenzburg (Kanton Aargau). Die vollständige Sammlung dieser gefärbten Stoffmuster wird 1788 vom Sklavenschiff La Seine in die Handelskontore der afrikanischen Küste gebracht.

Der fünfte Anhaltspunkt findet sich im Journal du Havre, in dem Anzeigen erscheinen, die sich an die Händler richten, die Schiffe für Guinea, Angola und die Goldküste ausrüsten. In den Inseraten werden Handelswaren angepriesen, die nach Ankunft im Normandie-Hafen zwischengelagert werden. Eine dieser Anzeigen, datiert auf März bis Juli 1789, bietet «für den Sklavenhandel blaue Guinée- und Schweizer Indienne-Stoffe aus dem Lager» an (zitiert in Dardel 1963, S. 140–143).

Der sechste Anhaltspunkt ist aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als sich mehrere Schweizer Firmen aus Zürich, Winterthur, Bern und Genf in Bordeaux niederlassen, um im Wesentlichen Kommissionsgeschäfte für fremde Rechnung zu tätigen. Sie versorgen die Schweiz mit Kolonialwaren (Indigo, Zucker, Kaffee) und liefern den Reedern in Bordeaux gefärbte Stoffe schweizerischer Erzeugung, die für den Kolonial- und Sklavenhandel benötigt werden. Die aus der Deutschschweiz kommende Firma Hegner, Gier&Cie., die sich in den 60er-Jahren des 18. Jahrhunderts in Bordeaux niedergelassen hat, steht im Zentrum eines Netzwerks, das auch mit diesen beiden Produktarten handelt. Sie vertreibt insbesondere in der Schweiz den Indigo-Farbstoff, der in der Textilindustrie zur Färbung von Stoffen eingesetzt wird, die in Aarau, Zofingen, Zürich und Winterthur hergestellt und in den grossen europäischen Hochseehäfen abgesetzt werden (Butel 1973, S. 358, 368 und 605).

Der letzte, besonders viel sagende Anhaltspunkt ist die Verlagerung eines Teils der schweizerischen Indienne-Manufakturen nach Frankreich nach 1759. Sie zieht die Gründung von Firmen nach sich, die der zweiten Gruppe unserer Typologie zugerechnet werden können. Auch in diesem Fall drängt sich ein kleiner geschichtlicher Exkurs auf.

Zwei in Frankreich 1759 und 1785 getroffene Entscheidungen bewegen schweizerische Indienne-Fabrikanten dazu, ihre Tätigkeit in die Nähe der bevorzugten Märkte und Bezugsquellen zu verlagern. Die hugenottischen Pioniere der Indiennerie aus Genf, Neuenburg und Basel lassen sich wieder in Frankreich nieder, nachdem 1759 das Verbot der Herstellung und des Imports von bedruckten Stoffen aufgehoben wird. Durch Zusammenlegung ihrer Handelsunternehmen und -netze bilden sie grenzüberschreitende Kartelle.

Die Auslagerungen halten auch an, als im Jahr 1785 die 1759 gewährte Einfuhrgenehmigung für bedruckte Stoffe widerrufen wird. Das Einfuhrverbot für gefärbte und bedruckte Stoffe ausländischer Herkunft erfolgt zu einem Zeitpunkt, als in der Schweiz die Herstellung von Indiennes ihren Höhepunkt erreicht. Die Massnahme von 1785 trifft Neuenburg, das mehr als die Hälfte der Indienne-Produktion in Frankreich absetzt, besonders hart.

In diesem Zusammenhang gründen Neuenburger und Basler Bürger ab den 60er-Jahren des 18. Jahrhunderts in Nantes bedeutende Indienne-Manufakturen. Dieser Entscheid ist bezeichnend. Nantes ist der führende Sklavereihafen Frankreichs, der im 18. Jahrhundert 18 Prozent des transatlantischen Handels abdeckt, verglichen mit Grossbritannien und Portugal, die 40 bzw. 31 Prozent bestreiten. Nach Nantes kehrt die Hälfte der 3709 Sklavenexpeditionen zurück, die während der gesamten Phase des transatlantischen Sklavenhandels von Frankreich aus in See stechen. Zu erwähnen ist, dass Nantes seine Stellung der Tatsache verdankt, dass in diesem Hafen die Ausrüstung von Sklavenschiffen und die aus Indien einlaufenden, mehrheitlich mit Textilien beladenen Schiffe aufeinander treffen. Aus diesem Grund ist neben Nantes auch Lorient zu nennen, wo sich ab 1733 die französische Indien-Gesellschaft niederlässt und ihren Handel betreibt.

Firmenembleme der verschiedenen Schweizer Manufakturen in Nantes (Petitpierre, Favre, Gorgerat). Diese Fabrikzeichen werden auf die Webkante der Stoffstücke gedruckt. Die Kennzeichnung ist eine Art von «Label», das für die Qualität bürgt. (B. Roy, Nantes, une capitale de lʼindiennage)

Die ersten Schweizer, die in Nantes Indienne-Manufakturen zum Bedrucken von Stoffen gründen, die für den Eintausch gegen Sklaven bestimmt sind, stammen offenbar aus Neuenburg; es sind dies die Familien Gorgerat (aus Boudry) sowie Petitpierre und Favre (aus Couvet). Ihnen folgt bald der Basler Hans-Ulrich Pelloutier, der Ende der 60er-Jahre des 18. Jahrhunderts eine Manufaktur gründet. Ihm schliessen sich nach und nach André-Gottlieb Kuster, Benoît Bourcard, Henry Roques und Augustin Simon, der Sohn eines Plantagenbesitzers auf Saint-Domingue und vermutlich ein Schwager von Pelloutier, an. Zu den Neuenburgern und Baslern kommen die in Bern bzw. Biel geborenen Brüder Abraham und Samuel Rother. Die Indienne-Fabrikanten holen sich unter anderem Unterstützung von Arbeiterinnen und Arbeitern sowie Technikern aus Neuenburg, Boudry, Fleurier, Biel, Morges und Lausanne. Nach Ansicht eines Lokalberichterstatters sind die Schweizer in Nantes so zahlreich, dass sie einen eigenen Kanton am rechten Loire-Ufer bilden könnten. Das Gewicht der Neuenburger Gruppe belegt, welch bedeutende Rolle der französische Markt für die Druckstoffindustrie des Fürstentums Neuenburg spielt.

In den 80er-Jahren des 18. Jahrhunderts werden 80 bis 90 Prozent der in Nantes hergestellten Indienne-Stoffe von Fabrikanten schweizerischer Herkunft erzeugt, der Hauptabsatzmarkt liegt in Afrika. Wofür die in Nantes hergestellten Indiennes bestimmt waren, ist völlig unbestritten. Die Handelsstatistiken des französischen Sklavereihafens zeigen, dass Westafrika als wichtigster Bestimmungsort für die Indiennes eindeutig überwiegt. Die Firma Favre, Petitpierre&Cie., ein Zusammenschluss zweier bedeutender Schweizer Indienne-Drucker in Nantes, produziert fast ausschliesslich für die Sklavenschiffe. Sie veröffentlicht regelmässig Anzeigen in der Lokalpresse, um ihre «für den Eintausch von Sklaven bestimmten Waren» anzupreisen. Eine ihrer Reklamen erscheint am 3. Januar 1815 im Feuille commerciale et judiciaire de Nantes: «Die Firma Favre, Petitpierre&Cie. […] macht die Ausrüster von Sklaven- und Kolonialschiffen darauf aufmerksam, dass sie in ihren auf Hochtouren arbeitenden Werkstätten alle für den Tauschhandel mit Schwarzen benötigten Waren wie Indiennes, Liménéas und Taschentücher herstellt und liefert …»

In den 80er-Jahren des 18. Jahrhunderts zählen die Fabriken in Nantes bis zu 5000 Arbeiterinnen und Arbeiter und kommen damit auf nahezu gleich viel Beschäftigte wie die rund 30 Indienne-Druckereien in Genf, Neuenburg und Basel, die 1790 rund 5560 Arbeiterinnen und Arbeiter beschäftigen. Petitpierre&Cie., die grösste Indienne-Manufaktur in Nantes, stellt um 1785 rund 25000 Stück jährlich her, Pelloutier, Kuster&Bourcard rund 20000, die Gebrüder Gorgerat bedrucken 15000 und die Gebrüder Rother 6000 Stück. Im Vergleich dazu liegt die Jahresproduktion in den Indienne-Manufakturen in Basel, Neuenburg und Genf bei durchschnittlich 14000 Stück. Diese Produktionszahlen sind nur grobe Schätzungen. Zudem sind sie nicht direkt vergleichbar, da die Länge der im Stück gelieferten Indiennes zwischen elf und 15 Ellen schwankt. Eine Elle entspricht 1,18 bis 1,20 Meter. In Nantes, in der Schweiz und im restlichen Europa herrschen in dieser Branche ausgesprochen harte Arbeitsbedingungen. Angesichts der Gesundheitsbelastung, der fehlenden Hygiene und eines 16-stündigen Arbeitstags ohne Pause, für den ein Elendslohn bezahlt wird, liegt die Lebenserwartung der Arbeiterinnen und Arbeiter im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts bei höchstens 30 Jahren.

Manche der Schweizer Indienne-Fabrikanten mit Sitz in Nantes lassen es sich nicht nehmen, zeitweise von der Stoffherstellung auf den Sklavenhandel umzusteigen. Das gilt für H. Roques, den Geschäftspartner von A. Simon, und für Pelloutier, Petitpierre&Favre sowie Benoît Bourcard (vgl. Tabelle 1). Pelloutier beteiligt sich an den Expeditionen der Comte de Tréville und der Necker, die 1786 von Simon& Roques bzw. 1789 von P. Godais ausgerüstet werden. Die Beteiligung scheint in Form der Lieferung von Indiennes zu erfolgen. Pelloutier, Bourcard und Simon gründen eine Gesellschaft, die alle im Rahmen des «Dreieckshandels» (siehe Abbildung) zwischen Europa, Afrika und den amerikanischen Kolonien üblichen Geschäfte von der Herstellung der für den Tausch bestimmten Indiennes über die Beteiligung an Sklavenexpeditionen bis zur Gewinnung von Farbstoffen (Indigo) in den Plantagen der Familie Simon auf Saint-Domingue tätigt.

Der Ausdruck «Dreieckshandel» steht für den Abschnitt des Sklavenhandels, der sich auf dem Ozean abspielt: die von Europa kommende Tauschware wird gegen schwarze Sklaven eingetauscht, die zum Teil in europäischen Forts an der afrikanischen Küste «zwischengelagert werden»; die Sklaven werden dann in Amerika verkauft, bevor die Schiffe, geladen mit Tropenerzeugnissen, die Rückfahrt nach Europa antreten. (Jameʼs Prunier, in: Jean Meyer, Esclaves et négriers, Paris 1986)

Zur dritten Gruppe unserer Typologie gehören schweizerische Handelsgesellschaften und Finanzleute, die meist in den Häfen der Atlantikküste anzutreffen sind und den Sklavenhandel neben dem Überseehandel und ihren Auslandsinvestitionen als einen weiteren Geschäftszweig betrachten. Es handelt sich um die Basler Riedy&Thurninger in Nantes und Lorient, den Neuenburger Charles Rossel, die Basler Firma Weis& Fils in La Rochelle, die Genfer Firma Rivier&Cie. in Lorient, um Jacob Berthout van Berchem in Nantes, der zusammen mit Jean-Louis dʼIllens eine in Marseille gegründete Waadtländer Kommanditgesellschaft betreibt, sowie J. Montet, Henry&Cie., J.-R. Wirz & Cie. und Baux, Balguerie&Cie. in Bordeaux (vgl. Tabelle 2). In diesen Häfen finden sich die schweizerischen Firmen in Gesellschaft holländischer, englischer, deutscher, spanischer und portugiesischer Unternehmen. In Bordeaux werden 40 Prozent der Sklavenexpeditionen, die zwischen 1754 und 1826 von ausländischen Reedern ausgerüstet werden, von Schweizern organisiert.

Im Folgenden soll näher auf einige der Schweizer eingegangen werden, über die in unterschiedlichem Ausmass Informationen vorliegen. Jean-Théodore Rivier, ein Sohn von Hugenotten-Flüchtlingen, ist in Genf geboren und stirbt 1821 in Lausanne. Er ist die treibende Kraft von Plantamour, Rillier&Rivier, einer der Genfer Firmen mit dem grössten Tuchhandel der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die Gruppe floriert dank Ausbau ihrer Beziehungen mit Lorient und dem Elan J.-T. Riviers, der sich 1784 dort niederlässt und 1788 seine eigene Gesellschaft gründet. Zwischen 1787 und 1791 beteiligt er sich offenbar als Tuchlieferant an vier Sklavenexpeditionen, die von Le Havre aus aufbrechen (siehe Tabelle 2, S. 60f.).

Rivier gehört zu jenen Händlern aus Genf, Neuenburg und Basel, die zusammen mit den Schweizer Indienne-Fabrikanten in Nantes zwischen 1750 und 1770 rund 15 Prozent der in Lorient abgesetzten Ware kaufen. Die Firmen, die sich ursprünglich in Lorient niederlassen, um sich mit Stoffen für ihre Druckereien einzudecken, beschränken ihre Geschäfte meist nicht auf Indiennes und die für die Indienne-Druckerei benötigten Rohstoffe («Drogen» oder Gummi aus Senegal), sondern nehmen praktisch alle zum Verkauf stehenden Waren (Tee, Kaffee, Gewürze, Seide, Porzellan) in ihr Sortiment auf.

Eine schweizerische Beteiligung am Sklavenhandel auf der anderen Seite des Atlantiks – der einzige bis heute bekannte Fall – soll hier ebenfalls kurz erwähnt werden. Es handelt sich um den Basler Geschäftsmann Johann Jakob Hoffmann, der sich in den 50er-Jahren des 18. Jahrhunderts in St.Eustatius, einer der Besitzungen der niederländischen Antillen, niederlässt. Dort entwickelt sich ein Zwischenhandel mit Sklavinnen und Sklaven, die für den amerikanischen Kontinent bestimmt sind (Ausführlicheres zu J. J. Hoffmann und seinen Geschäften in der Karibik siehe zweites Kapitel).

Dokumentarische Spuren der Beteiligung von Schweizer Bankiers und Finanzleuten am Sklavenhandel sind ausgesprochen selten zu finden, sei es, weil die Beteiligungen unbedeutend sind, sei es, weil sie sehr diskret erfolgen, oder aber, weil Geschäftsleute im 18. Jahrhundert Investoren, Händler und Fabrikanten in einem sind. Die Burckhardts aus Basel sind solche Generalunternehmer. Sie tauchen in einer Gläubigerliste von Meslé de Grandclos, dem bedeutendsten Sklavenhändler auf Saint-Malo, auf. Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts beteiligt sich Meslé de Grandclos an 35 Sklavenexpeditionen, an rund 30 Direktfahrten auf die Antillen und nach Guayana sowie an sechs Ausrüstungen für Fahrten auf die Ile de France (Mauritius), nach China und Indien. Seine Investitionen in den Sklavenhandel belaufen sich auf über 5,5 Millionen Livres. Neben den Burckhardts sind an seinen Geschäften auch ein gewisser Orell aus Zürich und ein Friquet aus Vevey beteiligt (Roman 2001, S. 77 und 207).

Eine weitere interessante Spur führt nach Bordeaux, wo sich ab den 60er-Jahren des 18. Jahrhunderts Geschäftsleute schweizerischer Herkunft niederlassen. Sie sind im Kolonial- und Sklavenhandel tätig (vgl. Tabelle 2) und gehören zu jenen lokalen Handelskreisen, die «aufgrund des Einflusses der Genfer Banken» am engsten mit dem Pariser Bankenplatz in Verbindung stehen (Butel 1973, S. 585 und 678ff.).

Eine andere Spur führt nach Lissabon, wo sich der Neuenburger David de Pury (1709–1786) niederlässt. Seine Geschäfte in der portugiesischen Hauptstadt veranlassen ihn, sich am Dreieckshandel zu beteiligen (vgl. Abbildung). De Pury hält in den 70er-Jahren des 18. Jahrhunderts mit seinem aus einer Hugenottenfamilie stammenden Partner das Monopol für Brasilholz. Zudem ist er Aktionär der 1759 gegründeten Frachtgesellschaft Pernambuco e Paraíba. Einer der Geschäftszweige dieser Gesellschaft ist der Handel mit Schwarzen, die von der angolanischen Küste in die brasilianischen Plantagen deportiert werden. Zwischen 1761 und 1786 verschifft die Gesellschaft mehr als 42000 gefangene Afrikaner und Afrikanerinnen aus Luanda und Benguela. Während der 60er-Jahre des 18. Jahrhunderts setzt sie sich in Luanda sogar als wichtigste Abnehmerin afrikanischer Sklaven durch. Um diese Episode richtig einordnen zu können, sei daran erinnert, dass Portugal vom 16. bis ins 19. Jahrhundert die führende Sklavenhändlernation Europas, Angola das bedeutendste Bezugsgebiet für den atlantischen Sklavenhandel und Brasilien neben der Karibik das wichtigste Einfuhrland ist.

Mehrere Schweizer Unternehmen sind – manchmal unwissentlich, also indirekt über Finanzanlagen wie im Fall von de Pury – am Sklavenhandel beteiligt. Leider sind die vorliegenden Informationen, auf deren Grundlage sich eine Aufstellung vornehmen liesse, meist sehr unvollständig. In diese Kategorie fallen Aktionäre der französischen Compagnie des Indes, die von 1719 bis 1756 mehr als 130 Sklavenexpeditionen unternimmt, die meist von Lorient, aber auch von Nantes, Bordeaux, La Rochelle, Le Havre und Saint-Malo aus starten und über 45000 Schwarze deportieren. Zu nennen sind insbesondere die Banken Marcuard und Ludwig Zeerleder mit Sitz in Bern sowie die Zürcher Bank Leu. Am Vorabend der Französischen Revolution befinden sich offenbar mehr als 30 Prozent der Anteile an der Compagnie des Indes in Schweizer Hand. Neben den genannten Bankiers tauchen dabei am häufigsten die Namen des Zürcher Theologieprofessors Leonhard Meister und des Winterthurers Johann Jakob Sulzer auf.

Ebenfalls im Zusammenhang mit der Beteiligung am Dreieckshandel finden, wenn auch weniger direkt, weitere Schweizer Erwähnung, etwa Bankiers aus Genf (Thellusson&Necker, Cottin, Banquet&Mallet) und Bern (Emmanuel Haller) oder Handelsbankiers aus Genf (Picot- Fazy) und der Deutschschweiz (Escher, Rieter, Zellweger und Wetter, Kunkler und Zollikofer, Ammann, Labhardt und Gonzenbach). Genaue Aussagen über Art und Ausmass der Beteiligung dieser Unternehmen und Personen am Sklavenhandel sind beim gegenwärtigen Stand der ihnen gewidmeten historischen Forschung nur schwer möglich.

Etwas mehr ist über die indirekte Verwicklung des Staates Bern in den Dreieckshandel bekannt (Altorfer 2003). Zwischen 1719 und 1734 besitzt die Stadt und Republik Bern Anteile an der South Sea Company mit Sitz in London. Eines der von der Geschäftsleitung ausgedachten Finanzkonstrukte ist der Aufkauf des Monopols zum Import von Sklavinnen und Sklaven in die spanischen Kolonien Amerikas, das im Vertrag von Utrecht (1713–1715) von Spanien an Grossbritannien abgetreten wurde. Zwischen 1715 und 1731 verkauft die South Sea Company rund 64000 Sklavinnen und Sklaven, die meist aus den Zwischenlagern Jamaikas in die Häfen von Portobelo-Panama, Buenos Aires und Cartagena (heutiges Kolumbien) verfrachtet werden.

Zwei bedeutende Schweizer Unternehmen, die Firmen Pourtalès und Burckhardt, fallen aufgrund ihrer Grösse und der Vielfalt ihrer Geschäftsbereiche aus dem Rahmen der hier aufgestellten Typologie heraus.

Jacques-Louis Pourtalès (1722–1814), ein Nachkomme des Hugenotten-Flüchtlings Jérémie aus Neuenburg, begründet ein Indienne-Imperium. Dieses stützt sich einerseits auf die Kontrolle von Fabriken mit Sitz in Neuenburg und Frankreich, für die Pourtalès die Lieferung, den Absatz und manchmal die Finanzierung besorgt. Andererseits besitzt er verschiedene Niederlassungen in Europa und – nach Aufhebung der Sonderrechte der französischen Compagnie des Indes (1791) – in Indien, wo er direkt Rohstoffe bezieht, aber auch in Afrika und Amerika. Pourtalès rundet sein Imperium mit dem Erwerb von Zuckerrohrplantagen (siehe zweites Kapitel) auf den Antillen ab. Man begegnet ihm aber auch in Lorient, wo er wie andere Schweizer bedruckte Stoffe erwirbt, die die Compagnie des Indes zum Kauf anbietet.

Unbestritten ist, dass Pourtalès an Sklavenschiffe Indienne-Stoffe liefert, die für den Eintausch von Sklaven und Sklavinnen bestimmt sind. Die Stoffe bezieht er einerseits aus der von ihm kontrollierten Produktion in Neuenburg und Frankreich und andererseits, indem er bedruckte Stoffe in Indien kauft. Den dokumentarischen Beleg in den Privatarchiven der Familie Pourtalès in Neuenburg gilt es noch zu finden.

Die Firma Burckhardt ist die einzige, die an allen hier aufgezählten Aktivitäten beteiligt ist, wie dies die 2004 veröffentlichte Studie von Niklaus Stettler, Peter Haenger und Robert Labhardt ausführlich aufzeigt (Stettler et al. 2004). In Basel stellt sie Indiennes her und handelt mit Kolonialwaren. 1790 gründet sie eine Niederlassung in Nantes, wo Benoît Bourcard, ein mit der Familie verwandter Indienne-Fabrikant, seit 1767 den Boden bereitet hat. Benoît vertritt die Firma bei den Verkäufen der Compagnie des Indes in Lorient. Die französische Filiale beliefert die Sklavenschiffe dagegen mit Erzeugnissen aus Basel und Nantes. Von 1783 bis 1815 beteiligt sich Bourcard&Cie. mit Fracht und Anteilen an 21 Sklavenexpeditionen (vgl. Tabelle 3).

Der Sklavenhandel: ein lohnendes Geschäft für Schweizer Investoren?

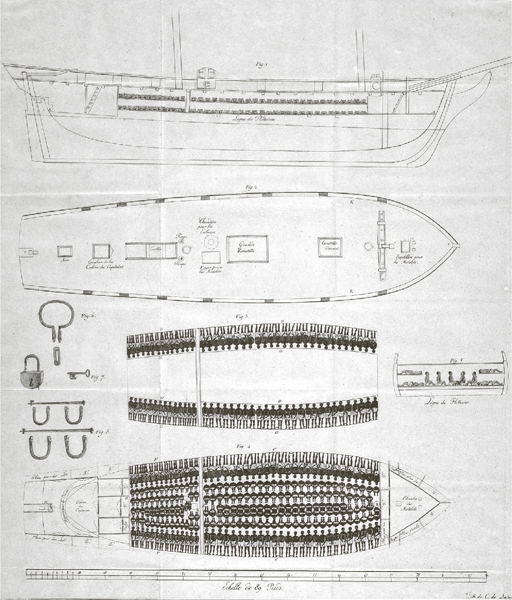

Wie in der Einleitung zu diesem Kapitel erwähnt, lässt sich die Beteiligung von Schweizer Geschäftsleuten am Sklavenhandel damit erklären, dass diese das erforderliche enorme Kapital aufbringen können. Das für den Eintausch von Sklavinnen und Sklaven nötige Geld wird zuerst lokal über Familienbeziehungen und Berufskontakte der Reeder zusammengetragen, dann verändern sich jedoch die Bedingungen. Zwischen 1750 und 1800 verdoppelt sich die Zahl der auf französischen Sklavenschiffen deportierten Afrikaner und Afrikanerinnen gegenüber dem Zeitraum von 1650 bis 1750 nahezu. Mit der Intensivierung des Sklavenhandels in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts werden die Sklavenschiffe grösser. Die etwa hundert Expeditionen, an denen Schweizer beteiligt sind, werden mit Schiffen von durchschnittlich 325 Registertonnen durchgeführt (Tabelle 1, 2 und 3,). Zum Vergleich: Die im 18. Jahrhundert ausgerüsteten Sklavenschiffe haben rund 140 Registertonnen.

Mit der Ausweitung des Sklavenhandels verschärft sich die Konkurrenz zwischen den europäischen Händlern, wodurch sich der Preis für Sklaven zwischen 1700 und 1790 vervierfacht. Dank dieser Konkurrenz können die Unterhändler und afrikanischen Herrscher im Austausch für die Lebendware qualitativ hochwertige Sachgüter verlangen. Für die rund 500 Schwarzen, die 1783 von der Bonne Sophie eingehandelt werden, muss laut dem Kapitän dieser Expedition, an der die Firma Burckhardt beteiligt ist, ein «ausserordentlich hoher Preis» bezahlt werden (Tabelle 3). Das Beispiel der Intrépide, in die die Familie Burckhardt 1791 nahezu 200000 Livres investiert, was dem Preis einer Herrschaftsvilla in einem angesehenen Pariser Stadtteil entspricht, gibt eine Vorstellung von den enormen Summen, die zeitweise angelegt werden müssen. Hans-Rudolf Wirz steckt 1785 148192 Livres in die Duc de Normandie, eine von Bordeaux aus startende Expedition, für die insgesamt 323516 Livres aufgebracht werden (Butel 1973, S. 916).

Da das im Familienkreis oder im lokalen Umfeld aufzubringende Kapital nicht mehr reicht, werden der Hof, Pariser Banken und das internationale Kapital angegangen. In den Häfen der Atlantikküste lassen sich neben spanischen und portugiesischen Firmen holländische, deutsche, englische und Schweizer Unternehmer nieder. Sie bringen das nötige Kapital, um die wachsende finanzielle Belastung der «Mise hors», der Gesamtinvestitionskosten, die für die Vorbereitung einer Seefahrt nötig sind, zu tragen. Im Fall einer Sklavenexpedition gehören dazu das Schiff, das Takelwerk, Ersatzteile, Löhne und Prämien für den Kapitän und die Besatzung, die Tauschware, die Verpflegung für die Seeleute und die Sklaven, Versicherungen für das Schiff, die Waren und die afrikanischen Gefangenen, das Löschgeld und diverse Gebühren.

Die ausländischen Investoren legen ihr Geld natürlich nur im Sklavenhandel an, weil sie sich davon Gewinne versprechen. Haben sich diese bezahlt gemacht? Eine der Besonderheiten des Sklavenhandels ist, wie erwähnt, dass es sich um ein kapitalintensives Geschäft handelt, eine weitere, dass es ein riskantes Unternehmen ist. Es winken zwar spektakuläre Gewinne, es drohen aber auch aufsehenerregende Verluste.

Nach Ansicht eines bedeutenden Ausrüsters von Sklavenschiffen gegen Ende des 18. Jahrhunderts ist es «ein sehr ungewisses, schwieriges Geschäft, und wenn da nicht die Aussicht auf saftige Gewinne wäre, würden sich keine wohl informierten Investoren in ein solches Unternehmen stürzen oder es weiter betreiben wollen». Von den insgesamt 24259 transatlantischen Sklavenexpeditionen, die zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert unternommen werden, scheitern 17 Prozent dabei, ihre menschliche Fracht bis nach Amerika zu transportieren. Die Liste der drohenden Gefahren ist lang; sie schliesst Konflikte zwischen afrikanischen Stämmen an der Küste, Schiffbruch und zunehmende Seekriege ein. Zudem ist die Atlantiküberfahrt ein kritisches Moment: Ihre Dauer ist ungewiss, die Sklavensterblichkeit unvorhersehbar, und nicht selten kommt es zu Aufständen an Bord. Während des illegalen Sklavenhandels können die Schiffe zudem beschlagnahmt werden. Die mit den amerikanischen Plantagenbesitzern vereinbarten Zahlungsbedingungen und der Absatz der gegen Sklaven und Sklavinnen eingehandelten Kolonialerzeugnisse können zudem die Eintreibung des Kapitals erheblich verzögern. Auf die Risiken, denen die Sklavenschiffe mit Schweizer Beteiligung auf ihren Reisen begegnen, werden wir noch eingehen.

Diese Unwägbarkeiten erklären, warum die Gewinne aus dem Sklavenhandel ausgesprochen instabil sind. Wenn ein Schiff zum richtigen Zeitpunkt an der afrikanischen Küste anlegt, seine menschliche Fracht ohne Verzögerung an Bord bringt, ohne Zwischenfälle den Atlantik quert und die mitgebrachten tropischen Genussmittel rasch absetzt, kann die Expedition einen Gewinn abwerfen, der das Doppelte bis Vierfache der ursprünglichen Investition beträgt. Umgekehrt kann der Sklavenhandel beträchtliche Verluste verursachen.

Die Frage ist, ob man sich statt an die spektakulären Extremfälle von Erfolg oder Scheitern nicht eher an die jährlichen Durchschnittsprofite aus dem Sklavenhandel halten soll. Doch auch diese Methode hat Nachteile: Die Gewinne können meist nur anhand von bruchstückhaft vorliegenden Unterlagen, uneinheitlichen Zahlen und fragwürdigen Ansätzen errechnet werden, was sie sehr ungenau macht.

Eine der ersten Schätzungen über die jährliche Rentabilität des Handels mit Schwarzen geht auf Ende des 18. Jahrhunderts zurück. Darin wird die Profitrate der Sklavenhändler aus Liverpool, dem bedeutendsten Sklavereihafen Europas, für die Zeit von 1783 bis 1793 auf über 30 Prozent geschätzt. Dieser Prozentsatz sei hier genannt, weil er von vielen Autorinnen und Autoren bis Mitte des 20. Jahrhunderts übernommen und verallgemeinert wurde, ohne überprüft oder hinterfragt zu werden. Da sich bekanntlich ein zu 30 Prozent angelegtes Kapital dank der zusammengesetzten Zinsen in weniger als drei Jahren verdoppelt, ist es nicht verwunderlich, dass der Sklavenhandel als extrem lohnend angesehen wurde.

Seit etwa 30 Jahren wird die Rentabilität des Handels mit Schwarzen als deutlich geringer eingeschätzt, sodass heute niemand mehr von derart hohen Profiten aus dem Sklavenhandel spricht. Die meisten Fachleute sind sich unterdessen einig, dass die Rate für den englischen Sklavenhandel in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bei acht bis zehn Prozent jährlich liegen dürfte. Für Nantes, die unbestrittene Hauptstadt des französischen Sklavenhandels im 18. Jahrhundert, liegen die Profite der Sklavenhändler wahrscheinlich bei fünf bis sieben Prozent. Die bessere Rentabilität des englischen Sklavenhandels dürfte auf eine höhere Kapitalzirkulation durch ein effizienteres Bankensystem zurückzuführen sein. Selbst wenn die Profitraten also deutlich unter den fantastischen Werten liegen, die lange Zeit für den Sklavenhandel angenommen wurden, sind durchschnittliche Raten in der Grössenordnung von fünf bis zehn Prozent für die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, als klassische Anlagen wie Investitionen in Grundstücke oder Staatsanleihen vier bis fünf Prozent einbrachten, durchaus ansehnlich. Aus jüngsten Untersuchungen geht hervor, dass der Sklavenhandel in kürzerer Frist mehr Profite einbrachte und liquider war als die dazumal üblichen, von einem Notar beglaubigten Kredite, ohne dabei ein höheres Risiko zu bergen. Die Investition in den Sklavenhandel war sogar weniger risikoreich und kurzfristiger als die Anlage in Staatsanleihen, wobei sie nicht weniger einbrachte oder sich durch geringere Liquidität auszeichnete.

Hält man sich bei der Schätzung des – sehr ungewissen – Profits im Sklavenhandel nur an die Durchschnittswerte, wird man deren extremer Unbeständigkeit nicht gerecht. Die Besonderheit des Sklavenhandels liegt ja darin, den Investoren erhebliche Gewinne in Aussicht zu stellen. Doch die Chance auf hohe Profite darf nicht verspielt werden. Das lässt sich am besten bewerkstelligen, indem man die Risiken minimiert, was die Schweizer Geschäftsleute natürlich tun. Darauf zielt die Versicherung der Schiffe, die Aufteilung des ursprünglichen Einsatzes auf mehrere Anteilseigner und vor allem die Diversifizierung der Tätigkeitsbereiche durch Verbindung von stabilen mit schwankenderen Geschäften. Der Sklavenhandel behält so für die Händlerelite, die Gewinne und Verluste auf vielfältige Weise ausgleicht, trotz seiner Unwägbarkeiten und der durchschnittlichen Rentabilität lange Zeit einen zentralen Stellenwert. Da die Aussicht besteht, das grosse Los zu ziehen, spielt er «als Mittel, die Spirale der Bereicherung in Gang zu bringen, zu beschleunigen oder zu verfeinern, für Generalunternehmer, die auf mehreren Hochzeiten tanzen, eine wesentliche Rolle» (Pétré-Grenouilleau 1997, S. 82).

Interessant ist die Frage, wie die im Sklavenhandel tätigen Schweizer die Risiken tragen und wie sie versuchen, die Rentabilität zu gewährleisten. Das soll anhand einiger spezifischer Fälle untersucht werden. Zum besseren Verständnis wird bei jeder Etappe des Sklavenhandelssystems, bekannt als «Dreieckshandel» (vgl. Abbildung), ein Halt eingelegt.

Die erste Etappe des Dreieckshandels findet im Europa der Sklavenhändler statt, wo die Risikostrategie ausgearbeitet wird. Alle Faktoren wie Höhe des eingesetzten Kapitals, Dauer seiner Bindung – meist eineinhalb Jahre oder länger –, Seegefahren und Handelsrisiken laden zur Teilung der Gesamtkosten ein. In der Regel wird also eine Beteiligungsgesellschaft gegründet. Die Reeder halten zwar weiterhin einen mehr oder weniger hohen Anteil am Kapital, teilen dieses aber in Einzelanteile auf. Die Verteilung der Gewinne oder Verluste erfolgt im Verhältnis zu den gezeichneten Anteilen, wenn möglich nach Rückzahlung der ursprünglichen Einlage.

Die Anteile können extrem variieren und von der Hälfte bis zu einem 256stel reichen. Manchmal stellt ein einzelner Ausrüster allein fast das gesamte Kapital zur Verfügung, manchmal beschränkt sich sein Anteil auf einen sehr kleinen Betrag. Allerdings liegen nur sehr wenige Archivbelege oder notarielle Urkunden von Gesellschaftsverträgen vor, in denen der Kapitalanteil, die Zahl und die Namen der Anteilseigner sowie die Streuung der Beteiligungen aufgeführt sind.

In der Abrechnung der Cultivateur erscheinen nur die Namen von drei Aktionären, die zusammen nicht mehr als 18,7 Prozent der Gesamtfinanzierung der Sklavenexpedition abdecken, obwohl diese als sehr gut dokumentiert gilt (Saugera 1989, S. 12). Wir müssen uns also mit einer bruchstückhaften Information begnügen. An der Bonne Société sind die Burckhardts 1783 mit 3788 Livres oder 1,03 Prozent der Gesamtkosten von 368030 Livres beteiligt; an der Véronique 1787 mit 13681 Livres oder 7,5 Prozent der Gesamtkosten von 182413 Livres; an der Cultivateur 1815 mit 5000 Francs oder 1,65 Prozent der Gesamtkosten von 302384 Francs; an der Petite Louise 1815 mit 20000 Livres oder 15,35 Prozent der Gesamtkosten von 130293 Livres. Die Burckhardts sind zudem mit 194600 Livres als Hauptaktionäre an der Intrépide beteiligt, deren Gesamtkosten unbekannt sind. Weitere isolierte Informationen, auf die wir bei der Aufarbeitung diverser verstreuter Unterlagen gestossen sind: Weis&Fils sind zu 3,13 Prozent an den Gesamtkosten der Bonne Société beteiligt; Hans-Rudolf Wirz trägt 41,81 Prozent der Gesamtkosten der Duc de Normandie, die 1786 in Bordeaux in See sticht.

Über diese bruchstückhaften Angaben hinaus können weitere Annahmen als mehr oder weniger gesichert gelten. Meist werden die Sklavenschiffe von einer grossen Anzahl von Aktionären finanziert. Die am Sklavenhandel beteiligten Schweizer Geschäftsleute, die grösstenteils dem protestantischen Glauben angehören, treten bevorzugt in ihrer eigenen Religionsgruppe oder unter Landsleuten auf. Durch ihre familiären und beruflichen Kontakte sowie ihre Beziehungsnetze in ganz Europa gelingt es ihnen, Kapital aufzubringen, Versicherungen abzuschliessen und ihre Tauschfracht zusammenzutragen.

Diese Vielzahl an Beteiligungen verweist auf eine unter Schweizer Protestanten üblich gewordene Praxis gegenseitiger Kapitalverflechtungen. Die Vorliebe für gegenseitige Beteiligungen wird in Tabelle 3 deutlich. Die Burckhardts arbeiten mit ihren Glaubensbrüdern und Landsleuten in Nantes (Simon&Roques, Riedy & Thurninger, Rossel & Boudet), La Rochelle (Weis&Fils) oder gelegentlich mit protestantischen französischen Reedern (De Richemond&Garault oder Rasteau Frères, um nur das Beispiel von La Rochelle zu nennen). Sie beteiligen sich mit Pelloutier an den Expeditionen der Comte de Tréville und der Necker und mit Weis an der Bonne Société und der Neptune. Und sie beliefern, höchstwahrscheinlich zusammen mit der Firma Pourtalès, mit Simon&Roques und Favre-Petitpierre&Cie., die Reeder in Nantes, La Rochelle und Bordeaux mit Tauschware aus ihren Indiennerien in der Schweiz und Nantes.

Sobald ein Reeder die Gesamtkosten zusammengebracht hat, kann das Sklavenschiff den Anker lichten. Die erste Etappe ist beendet. Der Kapitän eröffnet in seiner Kabine das Logbuch, in dem er die Ereignisse der Überfahrt detailliert festhält. Die erste Seite wird mit dem Satz eröffnet: «Im Namen Gottes und der Heiligen Jungfrau eröffne ich hiermit das vorliegende Schiffstagebuch.» Um von der französischen Atlantikküste an die westafrikanische Küste zu gelangen, benötigt das Schiff zwischen drei und vier Monate mit einem Zwischenaufenthalt in einem südeuropäischen Hafen – meist ist es Lissabon – oder auf den Kanarischen Inseln. Auf dem Weg zur zweiten Etappe des Dreieckshandels überprüft der Kapitän auf dem Schiff die Anweisungen des Reeders zur zurückzulegenden Route, zu den anzulaufenden Orten an der afrikanischen Küste, zur Zahl der zu kaufenden Afrikaner und Afrikanerinnen und zum Preis, den er dafür höchstens ausgeben darf.

Rechnungsauszug der Cultivateur. (Wirtschaftsarchiv Basel)

Die Gepflogenheiten des Tauschhandels variieren von einem Ort zum anderen. Am gebräuchlichsten ist der «Troque sous voiles», also auf dem Schiff, oder der Tauschhandel an Land. «Unter dem Segel» wird getauscht, wenn die Schiffe wegen Untiefen und des dadurch verursachten hohen Wellengangs nicht anlegen können. Das Geschäft wird dann auf dem auf offener See liegenden Schiff abgewickelt, das von afrikanischen Pirogen angelaufen wird. An Land findet der Handel dort statt, wo das Küstenprofil dies zulässt. Die Handelsgüter werden in Pirogen an den Strand gebracht und, geschützt von bewaffneten Wachen, aufbewahrt. Der Tauschhandel «auf offener Reede», der vor der Küste stattfindet, ist eine weitere Variante.

Tauschhandel auf der Petite Louise

Die Petite Louise, deren Gesamtkosten zu 15,35 Prozent von der Firma Burckhardt aufgebracht werden, läuft am 3. April 1815, wenige Tage nach Napoleons Verkündung des Dekrets vom 19. März, das den Sklavenhandel verbietet und bei Zuwiderhandeln die Konfiszierung des Schiffs und seiner Ladung vorsieht, von Nantes in Richtung Cap Lopez (Gabun) aus. Das Unternehmen kann mit dem Einhandeln von 150 Schwarzen erfolgreich abgeschlossen werden. Hier ein Auszug aus dem Bericht des Kapitäns, der das Einhandeln von Sklaven gegen Tauschwaren beschreibt:

«Am dritten April tausend acht hundert fünfzehn sind wir bei Regen und Sturm ausgelaufen, [...] sind am sechsundzwanzigsten Mai in Cap Lopez angekommen, wo wir in der Bucht Anker ausgeworfen haben. [...] Nachdem alle notwendigen Vorkehrungen getroffen waren und wir vor Anker lagen, kam am achtundzwanzigsten der (afrikanische) König an Bord, den wir nach den üblichen Gebräuchen empfangen haben. [...] Am neun und zwanzigsten und dreissigsten machten wir dem König, nachdem die Coutumes bezahlt waren und der Tauschhandel eröffnet wurde, ein Angebot von fünfunddreissig Paketen und den Prinzen und Courtiers anteilsmässig. Am vierzehnten August war der Tauschhandel abgeschlossen, der König hatte seine Verpflichtungen gegenüber der Ladung sowohl für sich selbst als auch für seine Courtiers erfüllt; wollte Mannschaft wie Offiziere für die übernommenen Effekten mit männlichen und weiblichen Negerkindern bezahlen. Sind nach Beratung mit dem Generalstab über die an Bord befindlichen Lebensmittel sowie die Unterbringungsmöglichkeiten zum Schluss gekommen, dass es für die Ausrüstung von echtem Vorteil sein könnte, da ausreichend Wasser und Lebensmittel vorhanden; haben Vorschlag des Königs und seiner Courtiers angenommen, auf diese Weise zu bezahlen [...]. Den fünfzehnten August, bei Tag, nachdem wir mit allem Nötigen versorgt waren, Anker gelichtet und Kurs auf die Kolonien genommen [...].»

(Quelle: Serge Daget, Répertoire des expéditions négrières françaises à la traite illégale (1814–1850), S. 15f.)

Die Verhandlungen beginnen mit der Prüfung und Auswahl der Tauschware durch die afrikanischen Makler. Der Kapitän lässt die Menschenfracht durch den «Chirurgen» des Sklavenschiffs, der nur über dürftige medizinische Kenntnisse verfügt, prüfen. Dieser macht sich daran, die Qualität der gefangenen Afrikaner und Afrikanerinnen zu beurteilen, indem er einfach «den Männern einen Finger in den Anus und den Frauen einen Finger in die Vagina steckt, die Urindämpfe einatmet, den Schweiss kostet und die Brüste und Hoden mit der Hand abwiegt» (Daget 1990, S. 104). Die Anweisungen der Sklavenhändler des 18. Jahrhunderts sind in dieser Hinsicht vielsagend. Für die Männer heisst es: «Keine Alten mit faltiger Haut, hängenden und geschrumpelten Hoden. […] Keine ausgemergelten grossen Neger mit schmaler Brust, verstörtem Blick und einfältigem Aussehen.» Und für die Frauen: «Weder spitze Titten noch schlaffe Brüste.» Die Sklavenhändler suchen die besten Erzeuger und Zeuger. «Junge Männer ohne Bart und junge Frauen mit straffer Brust.» Eine weitere Aufgabe des Chirurgen ist die Brandmarkung der Gefangenen mit einem heissen Eisen auf Rücken, Brust, Gesäss oder Seite. Diese Operation erlaubt den Händlern, ihre Sklaven zu erkennen, wenn die menschliche Fracht mehreren Geschäftsleuten gehört.

Die Berichte über den Sklavenhandel zeugen davon, welche Bedeutung die Indiennes schon vor der Eröffnung des eigentlichen Tauschhandels hatten. Kaum waren der afrikanische Herrscher und der Zwischenhändler an Bord, wurden mehrere Stoffstücke zu ihren Füssen ausgebreitet. Danach musste der Kapitän die «Coutume» entrichten. Darunter sind Abgaben in Form von Geschenken (verschieden gemusterte oder gefärbte Stoffarten wie «Guinées», «Liménéas», «Chasselas») zu verstehen, die oft fünf bis sechs Prozent der Tauschfracht ausmachen.

Die Verhandlungen ziehen sich häufig in die Länge. Sie bestehen im Wesentlichen darin, den Basiswert eines Gefangenen in der gängigen lokalen Währung, beispielsweise Barre, Paquet (im Fall der Petite Louise), Once de traite, Pièce, Pagne oder Acquêt, zu bestimmen. Ist über die Tauscheinheit Einvernehmen erzielt, wird die Menge jeder Warenkategorie festgelegt, aus der sich die für den Erwerb eines Sklaven nötige Auswahl zusammensetzen soll (Textilien, Metalle, Waffen, Alkohol, Tabak, Kaurismuscheln). Angenommen, die Tauscheinheit ist eine Unze und der Preis eines männlichen Afrikaners wurde auf elf Unzen festgelegt, dann wird dieser Sklave beispielsweise gegen eine Stoffmenge im Wert von sechs Unzen, Schnaps im Wert von zwei Unzen, Tabak im Wert von einer Unze und Kauris im Wert von zwei Unzen ausgetauscht. Auf diese Weise werden die Sklaven in kleinen Portionen von durchschnittlich einem halben Dutzend täglich zusammengekauft. Berücksichtigt man die Dauer der Seefahrt zwischen den verschiedenen Handelsplätzen und die Dauer der Verhandlungen, braucht ein Sklavenhändler im 18. Jahrhundert zwischen drei und sieben Monate, um seine menschliche Fracht zusammenzubringen.

Suizid an Bord

Auf der von Emmanuel und Nicolas Weis ausgerüsteten Réparateur nimmt sich am 2. Juli 1786 ein Schwarzer das Leben: «Etwa um halb 5 Uhr nachmittags, nachdem die Sklaven zu Abend gegessen hatten und sich mehrere Leute der Mannschaft bei ihnen am Oberdeck befanden, erhob sich ein Neger, der wie alle anderen in Fusseisen gefesselt war, damit er nicht frei herumlaufen konnte, von seinem Platz, um die Örtlichkeiten aufzusuchen; und anstatt sich auf dem Sitz niederzulassen, stürzte er sich vom Schiff. Trotz unserer sofortigen Bemühungen, ihn zu retten, ist uns das nicht gelungen ...»

(Quelle: Jean Mettas, Répertoire des expéditions négrières françaises au XVIIIe siècle, herausgegeben von S. Daget, Paris 1978, Band 2, S. 363)

Für die zuerst gekauften Schwarzen, die mehrere Monate im Laderaum verbringen müssen, bevor das Schiff nach Amerika ablegt, spitzen sich mit dieser unverständlichen Warterei die Ängste aufs Äusserste zu. Viele glauben, sie seien dazu verurteilt, regelrecht verschlungen zu werden. Bernardin de Saint-Pierre, der mit seinem Roman Paul und Virginie bekannt wurde, fasst diese Situation in wenigen Worten zusammen: «Manchmal verzweifeln sie [die Sklaven]; sie stellen sich vor, dass die Weissen sie essen werden; dass sie aus ihrem Blut Rotwein und aus ihren Knochen Schiesspulver machen werden.» (Bernardin de Saint-Pierre, 1983, S. 116f.)

Auch andere Verschiffungsmodalitäten sind üblich. Manche Sklavenhändlernationen besitzen an der afrikanischen Küste befestigte Kontore oder Festungen (wie Cape Coast Castle im heutigen Ghana), die über provisorische Zwischenlager für die Sklaven verfügen. An manchen Orten gibt es militärisch überwachte Gefängnisse. Andernorts werden die gefangenen Schwarzen in einfachen Holzbauten nahe der Küste zusammengepfercht, um dann an die vorbeifahrenden Schiffe geliefert zu werden.

Die grösste Gefahr eines Aufstands droht im Augenblick des Verladens an Bord, wenn das Schiff noch nicht allzu weit vom Land entfernt ist. Schätzungen zufolge kommt es bei rund einem Zehntel der Sklavenexpeditionen während der Atlantiküberfahrt zu einer Sklavenrevolte. Die vier gemeldeten Fälle von Revolten während der rund hundert Expeditionen, an denen Schweizer beteiligt sind, finden jeweils im Moment der Verschiffung statt.

Auf der Bonne Société, die 1783 in La Rochelle den Anker lichtet, einer Expedition, an der die Firmen Burckhardt und Weis Anteile halten, bricht in dem Moment eine Revolte aus, als die Mannschaft von Bord gegangen ist, um an Land Tauschgeschäften nachzugehen. Die bewaffneten Seeleute erlangen rasch die Oberhand, «was die Neger veranlasst, sich massenweise samt Fusseisen ins Meer zu stürzen». Zwölf Sklaven sterben, 13 werden beim Kampf gegen die Mannschaft verletzt. Auf der Georgette und der Véronique, zwei 1788 von Riedy&Thurninger bzw. von Simon&Roques in Nantes ausgerüsteten Sklavenschiffen, brechen ebenfalls Revolten aus, die im ersten Fall dazu führen, dass das Schiff an der Küste aufläuft, während im zweiten Fall acht Seeleute den Tod finden. Auch Fälle von Selbsttötung der Sklaven und Sklavinnen sind nicht selten.

Auf der Ville de Basle, die 1786 von der Firma Weis in La Rochelle ausgerüstet wird und rund 300 Schwarze eintauscht, bricht am 30. August, als ein guter Teil der erkrankten Seeleute in Portonovo (im heutigen Benin) an Land zurückbleibt, ein Aufstand aus.

Revolte auf der Ville de Basle, beschrieben vom Kapitän des Sklavenschiffes

Die Sklaven «hätten alle Fusseisen und Handschellen getragen, [...] seit sie sich an Bord aufhielten. [...] Trotz all unserer Vorsicht und Sorgfalt bricht die Revolte aus: Die Sklaven hätten versucht, den zweiten Kapitän, dessen sie habhaft wurden, sowie die anderen Weissen, die sie niederzuschlagen versuchten, ins Meer zu werfen. [...] Wir seien dann zu den verfügbaren Waffen gelaufen, [...] hätten zwei Gewehrsalven in die Luft geschossen, um sie zu zwingen, in ihren Pferch hinunterzugehen. Sie seien hartnäckiger gewesen. Wir hätten uns darauf mit Säbelhieben auf sie gestürzt, hätten einen Teil gezwungen, hinunterzugehen, und die anderen hätten sich mit den genannten Eisen an Füssen und Händen ins Meer gestürzt. Im ersten Augenblick der Revolte habe sich ein Teil von uns darum gekümmert, die Frauen und Kinder in ihre Pferche hinunterzubringen, und einen Kanonenschuss abgegeben, Flagge auf Halbmast gesetzt, um von der Reede Hilfe anzufordern, diese hätten wir von Schiffen erhalten, die ihre Kanonen und Beiboote geschickt und die erwähnten Gefangenen, die im Meer waren, mit Ausnahme von 35 Männern und ‹Pièces dʼIndes›, die ertrunken seien, gerettet hätten.»

(Quelle: Jean Mettas, Répertoire des expéditions négrières françaises au XVIIIe siècle, herausgegeben von S. Daget, Paris 1978, Band 2, S. 365)

Die Revolte fordert 36 Menschenleben, darunter das eines Weissen. Die bei dieser Gelegenheit ertrunkenen «Pièces dʼInde» bedeuten für die Sklavenhändler einen empfindlichen Verlust. Mit diesem Begriff werden Schwarze mit einer Körpergrösse von 1,80 Meter im Alter von 18 bis 30 Jahren bezeichnet, die keinerlei sicht- oder erkennbare Makel aufweisen. Sie gelten als Massstab und Merkmal höchster Qualität im Austausch von Sachgütern und Lebendware.

Die meisten der überlieferten Revolten finden im Augenblick der Verschiffung statt, was vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass es die Sklaven und Sklavinnen zu diesem Zeitpunkt für möglich halten, schwimmend oder in Booten zu entkommen. Auf hoher See sind Revolten seltener, denn die Deportierten fühlen sich ausserstande, ein Segelschiff zu steuern. Die Gefahr eines Aufstands erhöht die Kosten der Sklavenexpeditionen. Die Mannschaft eines Sklavenschiffs ist etwa doppelt so gross als die anderer Handelsschiffe mit gleicher Tonnage, da die Matrosen der Sklavenschiffe gleichzeitig auch als Sklavenaufseher fungieren.

Die beste Risikoabsicherung sind Versicherungen. Sie decken sowohl Risiken in Bezug auf Schiff und Fracht als auch die Kosten für die afrikanischen Gefangenen und die Kolonialwaren (Zucker, Kaffee, Indigo etc.). Angesichts der Höhe der auf dem Spiel stehenden Beträge zögern die Versicherer nicht, ihrerseits in Paris und im Ausland (London, Amsterdam) Rückversicherungen abzuschliessen. Rossel&Boudet versichern den Schiffsrumpf (Cultivateur) und seine Ladung im Wert von 291000 Francs, was mehr als 95 Prozent der Gesamtkosten entspricht. Unter den Versicherungen findet sich auch die Basler Firma Merian& Cie. (Dorothée Merian ist die Mutter von Christophe Bourcard).

Im Oktober 1751 schliessen sich sieben angesehene Reeder von La Rochelle für fünf Jahre zusammen, um eine Versicherungskammer zu bilden. Einer von ihnen ist Emmanuel Weis. 1868 gehört Weis zu den Geschäftspartnern, die in La Rochelle die 1753 gegründete Pariser Compagnie Générale vertreten. 1782 versichern Emmanuel und Nicolas Weis die zukünftigen Sklaven der Nouvel Achille für 500 Livres pro Kopf. Gedeckt sind die Risiken von «Seegefahren, Feuer, Plünderung, Revolten und Folgen von Revolten». Liest man die im 18. Jahrhundert abgeschlossenen Verträge, fällt auf, dass die Versicherung der Schwarzen «ohne Unterscheidung nach Alter und Geschlecht» erfolgt, «um ihren Wert zu bestimmen und uns auf dieser Grundlage zu entschädigen, ohne dass wir Ihnen einen Nachweis dafür erbringen müssen, was sie gekostet haben; desgleichen wenn einige Neger im Zug einer Revolte verletzt werden und ein Gebrechen davontragen, würden sie als vollständig verloren betrachtet und in den Schaden eingehen wie jene, die gewaltsam sterben […].»

Im Fall der Nouvel Achille wird das Kapital durch 25 Zeichner gedeckt, darunter Gesellschaften aus Le Havre (dem Sitz der Merian& Cie.) und Rouen, die auch die Treize Cantons versichern. Im Versicherungsvertrag der Madame (626 Tonnen, ausgerüstet von Delaville und Berthelemi, Abfahrt aus Nantes am 6. April 1788, 405 Schwarze, die in Mosambik eingetauscht werden) setzen Weis&Fils für einen verletzten Schwarzen zwei Drittel der Summe von 1500 Livres ein, die ein gesunder Sklave kostet, also 1000 Livres. Da verletzte Sklaven auf dem Markt nur 400 bis 450 Livres wert sind, wird ihr Verlust gewinnbringend!

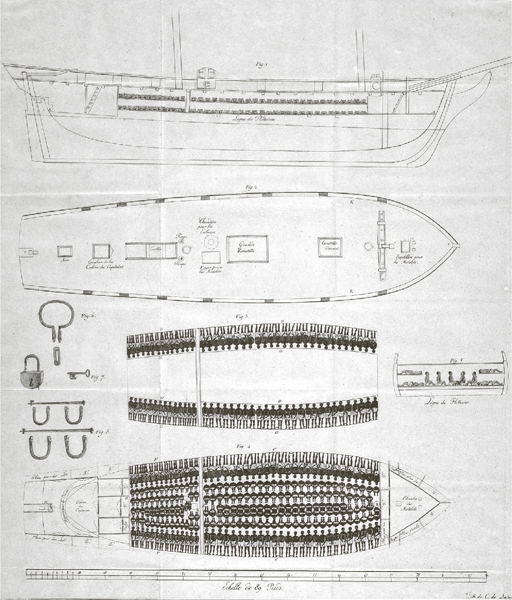

Die für die schwarzen Sklaven und Sklavinnen traumatisierendste Phase der Seereise ist zweifelsohne die Atlantikquerung. Mit «historischer Objektivität» kann dem Leid, das die Afrikaner während dieser «schwarzen Überfahrt» erdulden, kaum Rechnung getragen werden. An Deck eines in die Neue Welt aufbrechenden Sklavenschiffs verfügt ein Sklave durchschnittlich über 0,4 Quadratmeter Platz. Die Sterblichkeitsrate variiert je nach Beladung, da sich durch das Zusammengepferchtsein insbesondere Magen-Darm-Krankheiten rasch ausbreiten. Sobald die ganze Menschenfracht geladen ist, hängt die Todesrate weniger von der übermässigen Enge oder einer schwierigen Überfahrt ab – die Reise von Afrika nach Brasilien dauert im Durchschnitt einen Monat, von Westafrika auf die Karibischen Inseln und Nordamerika im Durchschnitt zwei Monate –, sondern davon, ob Epidemien wie Fieber, Ruhr oder Skorbut ausbrechen, die meist durch die endemische Umgebung am Ausgangsort eingeführt werden. Von Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts bis Ende des 18. Jahrhunderts sinkt die Sterblichkeitsrate der Sklaven und Sklavinnen während der Atlantiküberfahrt von 20 auf weniger als zehn Prozent; im Lauf des 19. Jahrhunderts, als die Expeditionen angesichts der Illegalität des Sklavenhandels unter prekäreren Bedingungen stattfinden, steigt sie aber wieder auf ihren ursprünglichen Stand an. Das bedeutet also, dass von Mitte des 15. Jahrhunderts bis Ende des 19. Jahrhunderts über 1,5 Millionen schwarze Männer, Frauen und Kinder in das Gemeinschaftsgrab des Atlantischen Ozeans geworfen werden.

Das Sklavenschiff Vigilante, das 1822 beim illegalen Sklaventransport aufgebracht wird. Die Lithographie gibt eine Vorstellung davon, wie eng die Menschen an Bord zusammengepfercht waren. Abgebildet sind auch Fusseisen, wie sie Auguste de Staël (vgl. drittes Kapitel) 1825 kauft, um sie in den Salons und Palais auszustellen und so der europäischen Oberschicht die «Folterinstrumente» vor Augen zu führen. (Plan der Vigilante. Lithographie von C. de Lapeyrie. Nantes, Museum im Château des Ducs de Bretagne)

Anzumerken ist, dass die Sterblichkeit unter der weissen Belegschaft höher ist als unter den transportierten Schwarzen. In einer Auswahl von 794 Sklavenschiffen, die zwischen 1712 und 1777 von Nantes aus in See stechen, beträgt die durchschnittliche Sterblichkeitsrate der Sklaven pro Schiff 14,9 Prozent, jene der Mannschaft aber 18,3 Prozent. Schenkt man den statistischen Angaben Glauben, die über 41 Expeditionen vorliegen, an denen sich Schweizer beteiligen, liegt die Sterblichkeitsrate der Mannschaft bei 14,5 Prozent (237 Tote bei einer Gesamtzahl von 1635 Seeleuten). Die Durchschnittszahlen sind allerdings nicht wirklich vergleichbar, da die Seeleute vor Ankunft an der afrikanischen Küste, während des Aufenthalts dort, während der Überfahrt nach Amerika und selbst bei der Rückfahrt in den Ausgangshafen sterben. Wie dem auch sei, für die Reeder entscheidend ist, dass im 18. Jahrhundert eine Sterblichkeit von 15 Prozent der Sklavinnen und Sklaven bei der Überfahrt die Profitrate der Expedition um 30 Prozent verringert.

Die von der Wartezeit an der Küste und während der Atlantiküberfahrt erschöpfte Menschenfracht der Sklavenschiffe wird wiederholt «erfrischt». Eine «Erfrischung» erfolgt erstmals vor der grossen Überfahrt auf den Atlantikinseln (insbesondere auf São Tomé und Principe). Wenn es das Wetter zulässt, wird auch auf hoher See eine weitere «Erfrischung» beschlossen. Die Gefangenen kommen gruppenweise auf das Oberdeck, wo sie eine Morgentoilette erhalten, mit anderen Worten mit Meerwasser abgespritzt werden. Vor dem Verkauf werden sie ein weiteres Mal «erfrischt», um ansehnlicher zu wirken. Der Vorgang findet auf den Antillen statt und besteht darin, durch verschiedene Kunstgriffe die Vorzüge der Gefangenen zu unterstreichen. Dafür werden sie entweder mit Alkohol aufgeputscht oder generell aufgepäppelt und einer Schönheitskur unterzogen. So mag den zukünftigen Sklavinnen und Sklaven die Neue Welt einen kurzen Moment lang wie das Paradies erscheinen.

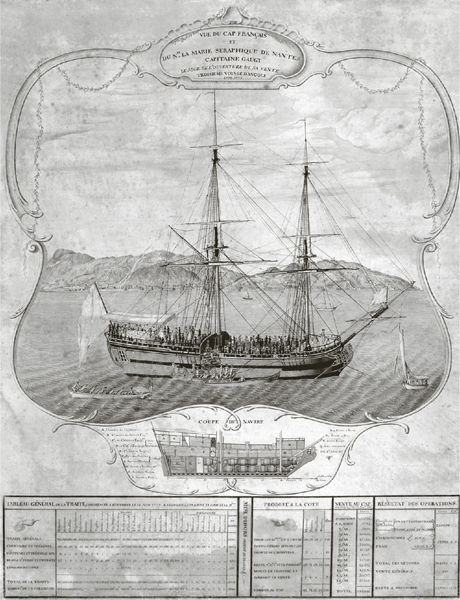

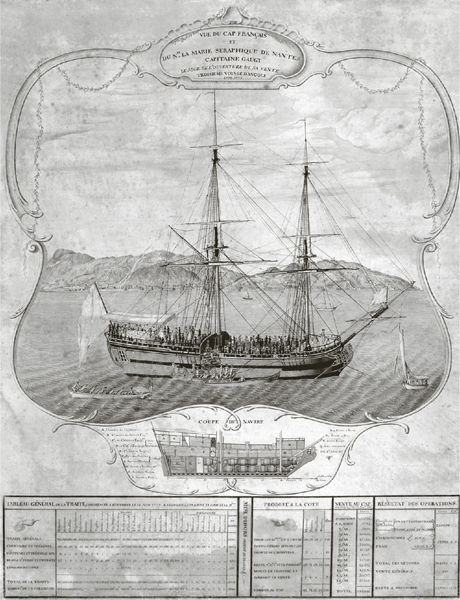

Die grosse Mehrheit der von französischen Sklavenschiffen im 18. Jahrhundert deportierten Schwarzen ist für den Verkauf in Guadeloupe, Martinique und vor allem Saint-Domingue (siehe Abbildung) bestimmt, das beispielsweise auch von der Ville de Basle angelaufen wird. Die Bezahlung erfolgt entweder bar oder in Form von Waren. Die Reeder gewähren den Pflanzern, denen es an Bargeld mangelt, oft Kredite, was die Geldzirkulation natürlich verlängert. Mit der Rückkehr des mit Tropenerzeugnissen beladenen Sklavenschiffs nach Europa schliesst sich der Kreislauf des Sklavenhandels.

Aquarellzeichnung, die den Verkauf von Sklaven an der Küste von Cap Français (Hafen in Haiti, damals Saint-Domingue) darstellt. Der Querschnitt zeigt die Besonderheiten des Sklavenschiffs aus Nantes. (Nantes, Museum im Château des Ducs de Bretagne)

Die zur Sklaverei gezwungenen schwarzen Gefangenen sehen ihr Herkunftsland nie wieder. Sie sind zu lebenslänglicher Abhängigkeit von den Plantagen und deren Besitzer verurteilt. Auf den französischen Antillen wird ihr Status durch den 1685 von Ludwigxiv. verkündeten Code noir geregelt, der 1742 verschärft und 1848 abgeschafft wird. Dabei handelt es sich um ein Regelwerk mit 60 Paragraphen, die das Leben der Sklavengesellschaft organisieren sollen. Es enthält Rechte und Pflichten der Sklaven und der Herren sowie Strafen, die den Sklaven bei Nichteinhaltung der Regeln drohen. Artikel 44 macht die Sklaven zu einer Sache, zu einem mobilen Gut: «Erklären wir die Sklaven zu Mobilien, als die sie in die Gemeinschaft eingehen […].» In nicht weniger als elf Artikeln wird die Zirkulation dieses Gutes zwischen Schuldnern und Gläubigern, Käufern und Verkäufern, Erblassern und Erben geregelt. Artikel 38 behandelt die Strafen für die «Marronnage», das Ausreissen: «Flüchtet ein Sklave […], werden ihm die Ohren abgeschnitten […]; im Wiederholungsfall […] wird ihm die Kniekehle amputiert […]; beim dritten Mal wird er zum Tode verurteilt.»

Um auf den Ausgangspunkt dieses Abschnitts zurückzukommen, stellt sich die Frage, ob sich die Strategie des einkalkulierten Risikos für die Anleger lohnt. Die Antwort mag enttäuschen: In manchen Fällen lohnt es sich, in anderen nicht. Die vorliegenden Zahlen lassen keine kategorischere Aussage zu. Das kürzlich erschienene Buch über das Unternehmen Burckhardt (Stettler et al. 2004), das die reichen Bestände des Basler Wirtschaftsarchivs auswertet, kommt zum Schluss, dass es unmöglich ist, für diese Firma eine Bilanz der Verluste und Gewinne aus dem Sklavenhandel zu ziehen oder die Bedeutung des Sklavenhandels in allen von den Burckhardts getätigten Geschäften zu bestimmen. Nur von einer der 21 Sklavenexpeditionen, an denen die Familie beteiligt ist, weiss man, dass sie in einem Fiasko geendet hat (die 1791 von Nantes auslaufende Intrépide), und von einer anderen, dass sie sehr erfolgreich war (die 1815 vom selben Hafen auslaufende Cultivateur). Der Unterschied zwischen diesen zwei Expeditionen, die finanziell völlig gegensätzliche Ergebnisse bringen, liegt darin, dass die Burckhardts im ersten Fall mit 194000 Livres beteiligt sind, im zweiten aber nur mit 5000 Francs (1 Franc entspricht ungefähr 1 Livre, der 1795 eingeführten neuen Einheitswährung).

Der Fall der Intrépide bietet ein anschauliches Beispiel für das Sprichwort: «Ein Unglück kommt selten allein.» Die Expedition entrinnt praktisch keiner der Gefahren, die eine solche Reise in sich bergen kann: Das Schiff und seine Ladung werden durch Unwetter beschädigt; die Anschaffung der 240 Sklaven an der afrikanischen Küste zieht sich über ein Jahr lang hin, Krankheiten raffen einen Teil der Mannschaft und 80 Prozent der an Bord gebrachten Schwarzen, für die keine Todesfallversicherung abgeschlossen ist, dahin; der Sklavenaufstand auf Saint-Domingue im Sommer 1791 zwingt die Intrépide, einen anderen Zielort anzulaufen. Die Burckhardts verlieren bei diesem Abenteuer mindestens 125000 Livres.

Dagegen ist die Cultivateur ein gutes Beispiel einer riskanten, aber erfolgreich verlaufenden Sklavenexpedition. Trotz schwieriger Reisebedingungen schliesst das Geschäft mit einem 20-prozentigen Gewinn ab, obwohl das Kapital langfristig (drei Jahre) gebunden ist und die Überbringung zeitlich gestaffelt erfolgt. Auch andere Unternehmungen sind erfolgreich. In seiner ausführlichen Korrespondenz mit einem der Teilhaber an der Ausrüstung der Réparateur (eines grossen Sklavenschiffs mit 724 Registertonnen, das 1787 in La Rochelle ablegt und 469 Schwarze einhandelt), gibt Emmanuel Weis an, «die Expedition hat 120829 Livres eingebracht, also für einen Anteil von 10000 Livres 3312 Livres, 16 Sols und 3 Denier», mit anderen Worten eine 33-prozentige Profitrate. Daher wollen «die meisten Beteiligten an diesem Schiff, dass es erneut ausgerüstet wird und noch einmal eine Fahrt nach Guinea unternimmt», wie Weis hinzufügt. Was 1790 auch geschieht (siehe Tabelle 2).

Aufstellung der vier Sklavenexpeditionen, die 1783 von den Gebrüdern Weis durchgeführt werden (vgl. S. 50ff.). (Archiv der Handelskammer von La Rochelle)

Wie der finanzielle Erfolg bei verschiedenen Sklavenexpeditionen sehr unterschiedlich ausfallen kann, so gestaltet sich auch das Schicksal der schweizerischen Unternehmen, die sich am Sklavenhandel beteiligen, unterschiedlich. Hans-Rudolf Wirz, ein aus Basel stammender Händler und Reeder, geht 1790 in Bordeaux in Konkurs. Er lässt sich dort anfänglich als kaufmännischer Angestellter der Firma Hegner, Gier&Cie. nieder, nachdem er zuvor in Paris bei den Bankiers Duffour, Mallet und Le Royer gearbeitet hat. Diese gewähren ihm einen Kredit und gründen 1778 mit ihm unter dem Firmennamen J.-R. Wirz&Cie. eine Kommanditgesellschaft, an der sie mit 50000 Livres beteiligt sind. Die Firma Wirz steigt in Bordeaux rasch in den Rang der grossen Reedereien auf. Sie besitzt 13 Schiffe mit einem Frachtwert von zwei Millionen Livres. Zwischen 1786 und 1789 ist sie an vier Sklavenexpeditionen beteiligt, in deren Verlauf über 600 Schwarze eingehandelt werden.

Neben dem Sklavenhandel verfolgt Wirz selbstverständlich auch andere Geschäftsbereiche, über deren Zahl, Art und Ausmass uns aber keine Unterlagen vorliegen. Seine Firma ist zweifellos in Warenkommissionsgeschäften tätig und beteiligt sich an Direktfahrten auf die Antillen. Ihr Konkurs hängt vermutlich mit der Beteiligung an der Expedition der Duc de Normandie zusammen, die mit einem Verlust von 148192 Livres abschliesst. Er lässt sich wohl mit dem unzulänglichen Rückfluss aus den Kolonien erklären, da die Firma über keine Reserven verfügt. Nachdem die «Verwalter und Kommissionäre für frühere Lieferungen, die mit mehreren anderen Schiffen nach Saint-Domingue geschickt wurden, für unsere Guthaben nichts zurückerhielten, musste die Firma ihre Zahlungen einstellen». Die übermässige Erstreckung der Kolonialschulden wird Wirz also zum Verhängnis, weil sein Kapital zu lange blockiert ist. 1786 machen diese Schuldforderungen mit mehr als 600000 Livres zwei Drittel seiner Aktiva aus (Butel 1973, div. Seiten).

Die Erfolgsgeschichte der Firma Weis hebt sich vom Scheitern der Firma Wirz ab. Die ebenfalls aus Basel stammende Familie Weis lässt sich Anfang des 18. Jahrhunderts in La Rochelle nieder. Weis&Fils rüstet zwischen 1783 und 1790 zehn Sklavenschiffe aus (Tabelle 2) und hält Anteile an mehreren anderen Sklavenschiffen, insbesondere der Bonne Société und der Neptune (Tabelle 3). 1783 beteiligt sich die Firma an einer Expedition nach Indien (der Jolie-Henriette). 1784/85 gehört sie zu jenen Teilhabern, die mit dem beachtlichen Kapital von sechs Millionen Livres eine grosse Expedition nach China mitfinanzieren. Dennoch beruht das Vermögen der Gebrüder Weis nicht auf dem Sklavenhandel oder asiatischen Luxusgütern (Tee, Seide, Gewürze, Porzellan), sondern auf dem Handel mit nordeuropäischem Korn, einem Handel, an dem die Basler seit den 70er-Jahren des 18. Jahrhunderts sehr rege teilhaben (Laveau 1988, S. 178, 217 und 220).

Das Vermögen der Gebrüder Weis, das zwar nicht im Sklavenhandel entstanden ist, aber durch diesen konsolidiert wurde, weist die Besonderheit auf, in Zeiten, wo andere von der Bildfläche verschwinden, zumindest stabil zu bleiben oder sogar zu wachsen. 1789 gehören die Weis zu jenen sieben der ursprünglich 25 protestantischen Familien, die in La Rochelle geblieben sind. Ihr Erfolg ist offenkundig und lässt sich an verschiedenen Fakten festmachen: Emmanuel und Nicolas Weis vertreten in La Rochelle die französische Compagnie des Indes; Achille Weis, zu dessen Ehren eines der von der Familie ausgerüsteten Sklavenschiffe den Namen Nouvel Achille trägt, ist Konsul Seiner Kaiserlichen Majestät in La Rochelle, Rochefort und der Insel Ré; die Familie gibt jeden Donnerstag ein Konzert am Sitz ihrer «Gesellschaft», die sich aus protestantischen Kaufleuten zusammensetzt. Nicht zuletzt suchen sich die Weis, eine wahre Reederdynastie in La Rochelle, ihre Geschäftspartner aus ihrem Bekanntenkreis in Basel aus, wo ihr Grossvater Offizier der Kaiserlichen Armee und Abgeordneter des Grossen Rates war.

Bilanz und Schlussfolgerungen

Die Beteiligung von Schweizern am transatlantischen Sklavenhandel kann auf zwei Arten bilanziert werden. Man kann sich – auf die Gefahr hin zu verharmlosen – auf die Sklavenunternehmungen beschränken, in die Schweizer als Ausrüster oder als Anteilseigner direkt involviert waren, indem sie einen Teil der für eine Expedition nötigen Mittel bereitgestellt haben. Bei dieser Art von Beteiligung, die als aktiv oder direkt bezeichnet werden kann, waren Schweizer gemäss den über französische Häfen vorliegenden Angaben zwischen 1773 und 1830 an nahezu 100 Sklavenexpeditionen beteiligt, in deren Verlauf zwischen 18000 und 25000 Afrikanerinnen und Afrikaner nach Amerika deportiert wurden; das entspricht rund ein bis zwei Prozent der von Frankreich eingehandelten Schwarzen.

Man kann aber auch – auf die Gefahr hin zu übertreiben – jene Schwarzen mitberücksichtigen, die im Rahmen von Expeditionen europäischer Chartergesellschaften deportiert wurden, an denen Schweizer Aktien hielten. Indirekt oder passiv hatten Schweizer damit Anteil an der Deportation von 64000 Schwarzen, die zwischen 1719 und 1734 durch die englische South Sea Company gehandelt wurden, 45000 Schwarzen, die zwischen 1719 und 1756 durch die französische Compagnie des Indes gehandelt wurden, und 42000 Schwarzen, die zwischen 1761 und 1786 durch die portugiesische Pernambuco e Paraíba gehandelt wurden. Der Beteiligungsgrad von Schweizer Anteilseignern am Sklavenhandel solcher Gesellschaften ist selbstverständlich besonders schwer bestimmbar.

Eine umfassende Bilanz, die sowohl die direkte als auch die indirekte Teilhabe von Schweizerinnen und Schweizern am Sklavenhandel berücksichtigt, ergibt die Zahl von 172000 deportierten Schwarzen und damit 1,5 Prozent der elf bis zwölf Millionen Sklaven, die Afrika im Rahmen des transatlantischen Handels entrissen wurden.

Die Belieferung der Sklavenschiffe mit Tauschfracht war eine weitere Form der Beteiligung am Sklavenhandel. Als wichtigste Schlussfolgerung drängt sich am Ende dieses Kapitels auf, dass diese Form hinsichtlich Personal, Waren und aufgebrachtem Kapital für die Schweizer eine wesentlich wichtigere Rolle spielte als die Mitwirkung am transatlantischen Handel. Der Grund dürfte sein, dass die dem Sklavenhandel vorgelagerten Wirtschaftszweige viel sicherere, wenn auch nicht höhere Gewinne versprachen.