La mala herida, ¿cómo curarla?1

Richard Wagner

En la segunda mitad de 1944, los soldados de Hitler ya no cosecharon más victorias. A finales de agosto, los Aliados recuperaron París y, el 23 del mismo mes, la Wehrmacht tuvo que retirarse de Grecia y abandonar definitivamente el sureste europeo. El 11 de septiembre, las tropas estadounidenses cruzaron la frontera del Reich por Tréveris. Diezmadas, consumidas y sometidas, las tropas alemanas libraban batallas perdidas en todos los frentes. En tales condiciones, la pervitina solo servía para aguantar y huir. Un comandante de unidad blindada informó lacónicamente: «Conducimos sin parar hasta salir de Rusia. Hacemos relevos cada 100 kilómetros, tragamos pervitina y aguantamos hasta repostar».2

Según un estudio, dos terceras partes de la gente que consume crystal meth en dosis excesivas sufren psicosis al cabo de tres años.3 Dado que la metanfetamina de cristal y la pervitina contienen el mismo principio activo y que una cantidad incalculable de soldados consumieron el medicamento más o menos regularmente desde la invasión de Polonia, la guerra relámpago contra Francia y, a más tardar, la ofensiva contra Rusia, debemos partir del hecho de que hubo efectos secundarios psicóticos masivos en los últimos meses de guerra, así como una necesidad de aumentar constantemente las dosis para mantener el efecto.4

Por ello, no es de extrañar que la fiebre de la pervitina también se extendiera durante 1944. Una carta de los laboratorios Temmler dirigida al comisario general para la Sanidad y la Higiene Públicas lo demuestra: apenas unos pocos meses antes del final de la guerra, la empresa solicitó una remesa de efedrina, cloroformo y cloruro de hidrógeno para producir pervitina. Según consta en la carta, estas materias primas servirían para elaborar cuatro millones de pastillas destinadas a «equipamiento y combate».5 Debido a la guerra, la producción se había trasladado al pintoresco municipio de casas de entramado de Meisenheim, concretamente, a una fábrica de cerveza. Así, las dos drogas favoritas de los alemanes en tiempos de guerra —la cerveza y la metanfetamina— se elaboraron bajo un mismo techo durante un tiempo.6

La Luftwaffe tampoco abandonó las sustancias potenciadoras del rendimiento, tal como se desprende de una reunión de trabajo médico-científica celebrada en julio de 1944 y en la que no se habló de otra cosa.7 El Servicio de Sanidad del Ejército de Tierra también utilizó pervitina, pero en este caso para el transporte de heridos. En noviembre de 1944, los jefes médicos del tren hospital del Grupo A del Heer llevaron a cabo experimentos destinados a comparar los efectos de la morfina con los de un combinado de morfina y pervitina.8 Dichas pruebas demostraron que hasta los heridos graves podían conservar un «buen estado de ánimo» si, aparte de la inyección de opiáceos que recibían, también ingerían dos pastillas de pervitina. En la misma medida que mejoraba el humor, aumentaba la voluntad de restablecimiento y, con ella, las posibilidades de reciclaje.

Pero muchos soldados no querían ser reciclados. Estaban agotados, decaídos y necesitaban períodos de restablecimiento cada vez más largos. Los lemas propagandísticos que incitaban a pelear hasta el último cartucho ya no servían. Ya no había ambición y los ánimos estaban por los suelos.9 Sin embargo, no había descanso. Una de las típicas órdenes del día del mariscal de campo Gerd von Rundsted concluía diciendo que había llegado el momento de avanzar sin miramientos. Otra orden del alto mando decía: «Cabe contemplar la posibilidad de sobreesfuerzos y bajas, pero estas no pueden pesar sobre la conciencia médica. La situación requiere el empleo de todos los recursos disponibles».10 Incluidos los químicos, naturalmente.

Como la ideología ya no daba para más —a los líderes no se les ocurría nada nuevo para motivar a sus soldados aparte de la insulsa fórmula de la «victoria final»—, la Wehrmacht decidió desarrollar nuevos preparados que se acoplaran a los receptores del sistema nervioso central con tanta fuerza que reanimaran a los soldados dados por muertos y los transformaran en vencedores en el campo de batalla. Por retorcido que parezca, paralelamente a los denodados esfuerzos para desarrollar un arma infalible, en esta fase final de derrotas constantes en la que había que agarrarse a cualquier clavo ardiendo también se buscó frenéticamente una droga infalible que ayudara a pasar página por la vía química.

Visita a la Academia de Sanidad

del Bundeswehr (Múnich)

Un antiguo cuartel de las SS aloja hoy la sede de la Academia de Sanidad de las Fuerzas Armadas de Alemania, el equivalente actual de la extinta Academia de Medicina Militar de Berlín donde el catedrático Ranke sometió a los futuros oficiales a experimentos con pervitina en la década de 1930. En lugar del sospechoso traficante de meta de la Wehrmacht, tengo ante mí al cordial doctor Volker Hartmann, jefe del Departamento de Teoría de la Atención Sanitaria. En el recorrido por el que me acompaña a través del enorme recinto militar, pasamos junto a un tanque con una insignia de la Cruz Roja y un helicóptero médico de rescate. Veo una señal que indica nivel de peligro alfa. Hartmann me tranquiliza —el aviso significa que «todo está en orden»— y aprovecha para explicarme su particular visión de un ejército federal exclusivamente humanitario y sin armas: «Los alemanes ya no pueden, por así decirlo, combatir en el sentido estricto; y creo que quizá tampoco deberían hacerlo. Nuestros puntos fuertes son otros —precisa para justificar su planteamiento—. A nuestro lema “Servimos a Alemania” le añadiría “Ayudamos a la gente”».

No hay destino donde Hartmann no haya servido como médico militar: en el buque escuela Gorch Fock y en una fragata frente a las costas del Cuerno de África; en la ciudad indonesia de Banda Aceh, colaborando en la ayuda humanitaria prestada por el Bundeswehr tras el tsunami; en Kosovo y en Afganistán. Allí, en Mazar-e Sarif, Hartmann fue responsable de los servicios sanitarios alemanes en toda la región en 2012, en calidad de comandante de la Unidad Sanitaria. Un día, un jefe de compañía solicitó para su tropa el neuroestimulante modafinilo para un eventual uso en combate contra los talibanes, pero Hartmann prohibió el suministro. El modafinilo pertenece al grupo de los medicamentos psicoestimulantes y todavía se desconoce cómo actúa. Los deportistas lo utilizan como sustancia dopante y los universitarios, como droga inteligente, es decir, para aumentar la capacidad de concentración y rendimiento. Hartmann explica así su decisión: «No quería ser responsable de la posible adicción de los soldados, por no hablar de las repercusiones políticas y éticas. Mandé confiscarlo todo».

Ejército y drogas forman un binomio cuyas incógnitas Hartmann lleva años intentando resolver. Él fue quien desveló los intentos de la Marina de Guerra alemana de desarrollar una droga infalible en la fase final de la Segunda Guerra Mundial. Me explica esta historia en nuestro segundo encuentro, al caer la tarde, esta vez en la Odeonsplatz muniquesa, justo al lado del Feldherrnhalle, donde el NSDAP, el 9 de noviembre de 1923, tras una noche entera empinando el codo en la cervecería Bürgerbräukeller, fracasó en su alcoholizado intento de golpe de Estado. Hoy estamos a finales de septiembre y hace una noche agradable. A nuestro alrededor andan alborotados los embajadores de la Oktoberfest, gente vestida en traje regional y rebosante de alegría cervecera. Un ambiente ideal para hablar de historia, violencia y sustancias estimulantes.

«En el golpe de Estado de Hitler, la policía bávara estaba ahí enfrente y disparaba —señala Hartmann—. Uno de los primeros nazis que murió alcanzado por una bala estaba agarrado del brazo de Hitler y lo arrastró con él al suelo. Entonces, el guardaespaldas de Hitler fue acribillado a balazos y cayó encima de ambos. Más de una docena de golpistas murieron en el acto, así como cuatro policías y un transeúnte. Los curiosos se dispersaron y se produjo el caos. Hitler se levantó a duras penas y huyó, prácticamente ileso. Hay veces en que las casualidades determinan el curso de la historia».

Nos sentamos en un restaurante próximo al lugar de los hechos, el Pfälzer Residenz Weinstube, en cuya fachada hay una placa en recuerdo de los cuatro policías del estado de Baviera que murieron en el putsch, las primeras víctimas de los nazis. Pedimos vino blanco con agua carbonatada, todo un sacrilegio en plena Oktoberfest —la «quinta estación del año» para los muniqueses—, donde el jugo de cebada es, todavía más, si cabe, la bebida reina. Hartmann empieza a hablarme del tema que nos ha reunido. Una historia que acaba definitivamente con el tan gastado mito de la integridad de la Wehrmacht. Un relato ruin sobre la armada alemana, a la que tanto le gusta ponerse como modelo de rectitud moral.

En busca de una droga infalible

La guerra real nunca saldrá en los libros.11

Walt Whitman

En la Kriegsmarine alemana había un oficial de alto rango llamado Hellmuth Heye que, a pesar de que en la década de 1950 ocuparía un escaño en el Bundestag por la CDU, el 16 de marzo de 1944 todavía quería ganar la Segunda Guerra Mundial y estaba reunido con dos colegas en un despacho en Kiel. Heye era almirante en jefe de las llamadas «unidades de combate de bolsillo» y su nivel de mando era inmediatamente inferior al del comandante en jefe de la Armada Karl Dönitz, quien en mayo de 1945 sucedería a Hitler en la jefatura del Estado. La situación en el mar no iba precisamente viento en popa para la «Kriegsmarine imperial», como gustaba autodenominarse a la Marina de Guerra para diferenciarse de la aérea «Luftwaffe nacionalsocialista». La batalla en el Atlántico estaba perdida: la guerra submarina se había tenido que suspender debido a la inesperada intercepción de los códigos de radio por parte de los británicos, la supremacía aérea aliada y la mala planificación económica de la contienda. Ello permitió a los Aliados llevar refuerzos de Estados Unidos al Reino Unido sin ser molestados y preparar la invasión por Normandía, que era lo que debían evitar —nada menos— las flamantes microunidades de Heye en la primavera de 1944.

El almirante Heye apostó por D IX, una combinación de cocaína, pervitina y Eukodal.

Hitler aplaudió el desarrollo de «armas de bolsillo» como una posibilidad real de impedir el desembarco de los estadounidenses: «Cuando las tenga a punto, podré detener la invasión».12 En una conferencia sobre armamento celebrada en enero de 1944 en presencia del ministro de Armamento Speer, el jefe de las SS Himmler y varios mariscales de campo, el Führer ya había ordenado la creación de las armas supuestamente infalibles en las que tantas esperanzas tenía depositadas. Su intención era llevar a cabo una guerra de guerrillas a base de modernos sumergibles biplaza, minisubmarinos, barcas explosivas y torpedos monoplaza con los que atacar, hundir o, como mínimo, enervar a la superpotencia enemiga y obligarla a retirarse. Era como David contra Goliat, aunque no tan bíblico. Todo el mundo en la Armada hablaba de las K-Verbände, las unidades de bolsillo. Sus misiones especiales se basarían en el efecto sorpresa y, sobre todo, en no ser avistadas ni localizadas. El objetivo era acercarse a hurtadillas hasta los barcos enemigos más grandes, lanzar el torpedo y volver a puerto. Ello obligaría a los pilotos a pasar varios días y noches seguidas bajo el agua sin dormir, es decir, más de lo que la pervitina permitía, ya que, según la experiencia acumulada, la sustancia despertadora en dosis elevadas no proporcionaba más de 48 horas de vigilia. No se había previsto impartir ninguna formación naval específica para estas misiones casi suicidas, pero sí se pensó en crear drogas nuevas que superasen cualquier sustancia conocida.

Si en esta guerra hubo un último cuarto de hora en el que fue necesario resistir, ese momento había llegado. En la primavera de 1944, Heye buscaba febrilmente un «medicamento rápido de preparar que mantenga despierto y operativo al soldado que se encuentre de misión en solitario más tiempo de lo normal y no pueda permitirse quedarse dormido». Además, la droga debía «elevar la autoestima del soldado y movilizar sus reservas energéticas».13 ¿Quién sería capaz de desarrollar una sustancia tan infalible?

El doctor Gerhard Orzechowski, oficial médico de la Armada y farmacólogo jefe de la Oficina de Sanidad del alto mando de la Kriegsmarine en el mar Báltico, era, en su actividad civil, catedrático de Farmacología de la Universidad de Kiel. Durante la ocupación alemana de Francia trabajó en el Instituto de Investigación de Medicina Naval Submarina de la localidad bretona de Carnac, donde se dedicó a estudiar distintas sustancias potenciadoras del rendimiento.14 Este científico de aspecto erudito parecía la persona adecuada para acometer el intento de exprimir las últimas reservas de una tropa extenuada, estimular a los guerrilleros de bolsillo y forzar la victoria final a base de fármacos. El objetivo literal de Orzechowski era «convertir al hombre en un depredador» mediante la química.15

El creador de drogas de diseño Orzechowski quería «convertir al hombre en un depredador».

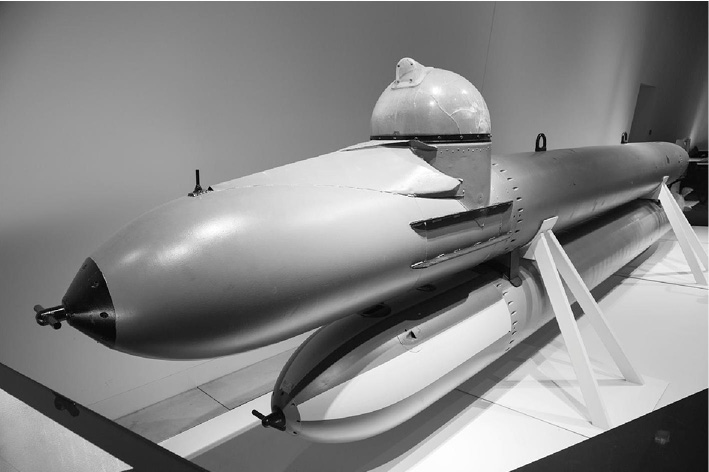

Tal planteamiento era muy del agrado de Heye, quien estaba deseoso de poner en funcionamiento el navío de combate monoplaza Neger (nombre inspirado en el apellido de su creador, Richard Mohr, que significa «persona de piel oscura»). El artefacto se componía de dos torpedos superpuestos: el inferior era el arma propiamente dicha y el superior contenía la cabina de mando del piloto, cuya única protección era una carlinga de plexiglás estanca. Era lo más parecido a un jinete montado sobre un proyectil. Este híbrido de torpedo impulsor y torpedo con carga explosiva podía ser dirigido hacia su objetivo con la ayuda de un sencillo sistema de visor de ranura y punto de mira. Si la visión era buena, el piloto disparaba pisando un estribo, daba media vuelta y huía hacia un puerto seguro para salvar su vida —una empresa ciertamente dudosa, ya que la cúpula de plexiglás era un blanco perfecto para los cazas estadounidenses—.

Orzechowski propuso para estos comandos suicidas diez preparados mixtos bautizados con las abreviaturas D I a D X, es decir, droga 1 a droga 10. Cada combinado tenía una cantidad distinta de Eukodal, cocaína, pervitina y Dicodid, un derivado morfínico semisintético con un efecto similar al de la codeína, pero mucho más potente. Eran las sustancias más fuertes conocidas hasta el momento, mezcladas sin orden ni concierto, lo cual demuestra lo poco estricta que era la Armada en el manejo de estupefacientes —y lo desesperada que era la situación—.

El 17 de marzo de 1944, la farmacia del hospital militar de la Armada en Kiel elaboró cinco comprimidos de cada una de las diez variedades y al día siguiente los probaron cincuenta soldados del campo de entrenamiento Blaukopel. Como había que ir rápido porque el tiempo apremiaba, no se hicieron pruebas serias sobre las complejas interacciones entre los ingredientes. El preparado D IX se llevaba la palma en arbitrariedad: era una mezcla de cinco miligramos de Eukodal, cinco de cocaína y tres de metanfetamina. Una combinación potente que, quizá, Hitler también habría podido degustar. El jefe sanitario de la Marina de Guerra y almirante médico doctor Greul tuvo que dar su visto bueno, ya que la cocaína en polvo no se podía prescribir. Heye también dio luz verde. Inmediatamente, el Servicio de Sanidad preparó quinientas pastillas para el Neger y, también, para el Biber, un submarino de bolsillo con dos torpedos acoplados.

Navío de guerra monoplaza Neger: utilícese solo bajo el efecto de drogas duras.

A pesar de ser alto secreto, la búsqueda de la superdroga trascendió y llegó a oídos de las SS. En esta organización policial también se apostaba por comandos especiales de luchadores de élite y había crecido el interés por los conocimientos recabados por sus colegas militares durante la creación de las unidades especiales. Comenzaba así una colaboración que los miembros de la Armada quisieron enterrar en el olvido una vez acabada la guerra. El jefe superior de unidad de asalto Otto Skorzeny, tristemente conocido por su falta de escrúpulos, cabecilla de las operaciones secretas de las SS y calificado durante algún tiempo por los servicios secretos occidentales (exagerando un poco la realidad) como el hombre más peligroso de Europa, se presentó ante el comando de Heye el 30 de marzo de 1944. Desde su participación en el rescate de Mussolini en septiembre de 1943, Hitler y Himmler lo habían apoyado en todos sus proyectos clandestinos. Oficialmente, el hombre con la llamativa cicatriz en el rostro solo quería ver las nuevas armas de las unidades de combate de bolsillo, pero el motivo principal de su visita era la D IX de Orzechowski. Skorzeny, quien nunca ocultó su inclinación por las drogas duras, se embolsó mil comprimidos de una vez para probarlos «en misión especial».16 Se había establecido un contacto que tendría graves consecuencias.

¿Cómo actuaba la D IX? «Una hora después de la toma de 1-2 pastillas, todos presentaban alguna molestia desagradable —dice uno de los pocos informes que se conservan—. A los que previamente habían estado frescos y descansados, les temblaban las manos durante un breve estado de euforia, y los que ya estaban cansados se quejaban de dolor de rodilla y agarrotamiento muscular. Durante el período de pleno efecto de la D IX se producía una parálisis paulatina del sistema nervioso central, la euforia buscada disminuía inmediatamente, la capacidad de decisión y el intelecto se inhibían y a una profusa sudoración se sumaba una sensación de resaca, agotamiento extremo y desfallecimiento».17

El resultado de la prueba distaba mucho de ser prometedor. Sin embargo, la D IX acabó utilizándose y contribuyó a un verdadero fiasco para la Armada: dos terceras partes de los pilotos de los Biber no sobrevivieron a sus arriesgadas misiones. Debido a unos graves efectos secundarios que dificultaban las misiones en vez de facilitarlas, la droga supuestamente infalible fue abandonada con la misma rapidez con la que se había inventado.

Entretanto, la situación militar de los alemanes empeoraba a marchas forzadas. Los Aliados habían desembarcado en el continente europeo y avanzaban con un ejército colosal en dirección a la frontera occidental del Reich. Todas las esperanzas estaban puestas ahora, a partir del otoño de 1944, en un nuevo medio de combate de bolsillo con gran capacidad de inmersión y, por ello, también supuestamente revolucionario: el minisubmarino Seehund con dos torpedos incorporados. El plan de batalla de Heye era navegar con el artefacto hasta la desembocadura del Támesis y las playas de Normandía y hacer volar allí los barcos aliados. Sin embargo, el pilotaje y la navegación planteaban un desafío extraordinario. Además, las condiciones en la cabina eran precarias: una olla eléctrica daba algo de calor durante las comidas y las necesidades se hacían en latas de conserva vacías.18 «Aguantar cuatro días en esta embarcación de combate es difícil y, sin estimulantes, casi imposible»,19 escribió el doctor Hans-Joachim Richert, oficial sanitario y médico de la Armada, a la vez que responsable de suministros médicos de las unidades de combate de bolsillo. De todos modos, el empleo de estupefacientes químicos para superar estas dificultades parece que preocupaba un poco a Richert cuando, en su diario de guerra —que siempre había que llevar en tono impersonal—, formuló algo fríamente: «La dirección militar considera que, si es necesario, en esta guerra también habrá que contar con lesiones causadas por medicamentos potentes». El 11 de octubre de 1944, Richert se reunió con el experto en drogas de diseño Orzechowski en las afueras de Lübeck para hablar «de una sustancia despertadora y potenciadora del rendimiento para el Seehund».

Como había que olvidarse de los preparados mixtos debido a su elevado nivel de fracaso, Richert y Orzechowski discutieron sobre si la cocaína o la metanfetamina puras en dosis extremadamente elevadas podrían mantener a una persona incluso más de dos días y dos noches despierta y en forma. El tiempo apremiaba. Nueve días después, el 20 de octubre de 1944, el gran almirante Dönitz, atosigado por un Hitler encomendado a sus armas infalibles, pasó revista a la flotilla de bolsillo. Richert le informó que «las condiciones en la embarcación de combate Seehund para una misión de 4 × 24 horas de duración son difíciles y requieren el desarrollo y ensayo de nuevos medicamentos». Para evitar otra catástrofe como la de la D IX, esta vez se decidió llevar a cabo una serie de pruebas para «determinar la tolerancia y los efectos de dosis elevadas de clorhidrato de cocaína en pastilla, dosis elevadas de pervitina en goma de mascar y dosis más bajas de clorhidrato de cocaína y cocaína base en goma de mascar».

Diario de guerra de un médico de la Armada: «cafeína, pervitina y cocaína».

Pero ¿en qué lugar y con quién se podían llevar a cabo unas pruebas tan poco inocuas? Alguien se acordó entonces de ciertos contactos que se habían establecido con las SS a través de Otto Skorzeny. ¿Podrían estos abrir a la armada alemana unas puertas tan poco seguras? Dönitz y Heye dieron el visto bueno y los hombres de la Kriegsmarine, con sus uniformes impolutos, volvieron a relacionarse con la inmunda Schutzstaffel. Se iniciaba una colaboración de alto secreto que hasta hoy no se ha investigado con detalle. A finales de noviembre de 1944, la puerta a la que habían llamado se abrió para Richert, el médico de la Armada encargado de dirigir los experimentos, y por ella accedió a unas enormes instalaciones donde, en realidad, no se le había perdido nada. Una inscripción con letras de acero recibían al visitante en la entrada: arbeit macht frei.20

Viaje de trabajo a Sachsenhausen

Un viento frío invade la explanada rodeada por una muralla de tres metros de altura con orificios cruciformes y unos tiestos con siemprevivas dispuestos simétricamente en la parte superior. Muros exteriores asegurados con valla eléctrica y, delante de estos, rollos de alambre de espino sobre una franja de grava rastrillada: zona neutral. Se disparará inmediatamente sobre cualquier objetivo.

El campo de concentración de Sachsenhausen, situado a 35 kilómetros al norte de Berlín, en las afueras del municipio de Oranienburg, fue inaugurado en 1936, el año de los Juegos Olímpicos. Fue uno de los primeros campos salidos de la mesa de dibujo de un arquitecto de las SS. Su planta triangular respondía a las exigencias de un diseño de vigilancia integral: desde el balcón de la torre principal A, sostenida por una estructura de entramado y pintada de color verde lima, un único guarda podía observar todos los barracones agrupados en cuatro arcos concéntricos alrededor de la plaza semicircular de recuento de prisioneros. Una sola ametralladora bastaba para tener en jaque a todos los reclusos. Más de doscientas mil personas de cuarenta naciones estuvieron encarceladas en Sachsenhausen hasta poco antes del final de la guerra: opositores políticos, judíos, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová, súbditos de países europeos ocupados, «asociales», alcohólicos, drogadictos. Varias decenas de miles murieron de enfermedad, inanición, trabajos forzados, malos tratos o experimentos médicos. Se calcula que, en el otoño de 1941, entre 16 y 18 000 prisioneros de guerra soviéticos perdieron la vida, entre otros motivos, por el procedimiento homicida estándar del tiro en la nuca.

Otra infame marca de la casa fue el llamado «batallón de probadores de zapatos». Eran reclusos que, a base de caminatas forzadas ininterrumpidas, tenían que hacer pruebas de desgaste de suelas para la industria alemana del calzado. Empresas como Salamander, Bata o Leiser enviaban al campo de concentración sus últimos diseños fabricados con sucedáneos del cuero, el cual estaba racionado a causa de la guerra. La pista de pruebas, parcialmente conservada en el actual monumento conmemorativo de Sachsenhausen, era un carril de setecientos metros de longitud dividido en tramos de distintos materiales: 58% de hormigón, 10% de carbonilla, 12% de arena, 8% de barro constantemente humedecido, 4% de gravilla, 4% de piedra gruesa y 4% de adoquines.

El batallón de probadores de zapatos era un pelotón de trabajos forzados al que iba a parar todo aquel que se negaba a trabajar o era atrapado apostando, practicando el trueque o robando comida de la cantina o la perrera. Otras causas de incorporación podían ser la «pereza», la negación del cumplimiento de órdenes o, también, la sospecha de prácticas homosexuales. Formado al principio por 120 reclusos, el batallón fue posteriormente ampliado hasta 170 por el doctor Ernst Brennscheidt, un maestro zapatero con doctorado, natural de Mrągowo, Prusia Oriental, y funcionario público que, a pesar de no haber pertenecido nunca a las SS o al NSDAP, fue famoso por su crueldad. Brennscheidt mandó aumentar el ritmo de marcha y elevó la distancia obligatoria diaria a más de cuarenta kilómetros. Además, a lo largo del recorrido casi maratoniano, los reclusos debían cargar con mochilas de más de diez kilos de peso para forzar todavía más las suelas. A menudo Brennscheidt asignaba calzado demasiado ceñido u ordenaba números de zapato distintos para cada pie, quizá para obtener parámetros de evaluación adicionales.

El capataz que encabezaba el batallón tenía preparadas unas fichas de cartón numeradas y, cuando los probadores de zapatos habían completado una vuelta, depositaba una de estas fichas en una caja de madera precintada situada sobre un poste para poder contarlas en cualquier momento. Cada diez kilómetros se comprobaba el estado de desgaste de los zapatos. A la voz de mando, los reclusos debían tumbarse, acuclillarse, arrastrarse o dar saltos. Con frecuencia, alguno de los probadores de zapatos se venía abajo; era entonces cuando Brennscheidt soltaba a su pastor alemán. La marcha al compás, a discreción o al paso de la oca podía desarrollarse incluso con mal tiempo para no provocar pérdidas económicas.

El mantenimiento de este banco de pruebas corría a cargo del Ministerio de Economía. El organismo de las finanzas del Reich se encargaba de controlar de manera centralizada las pruebas de los materiales y solamente autorizaba la producción de aquellos sucedáneos del cuero que pasaran con éxito los tests de Sachsenhausen. El Ministerio pagaba al campo de concentración seis marcos del Reich por día y recluso. Las suelas de goma, tras reiterados remiendos, podían resistir hasta tres mil kilómetros, lo que equivalía a una vida útil de 75 días. En cambio, la mayoría del resto de materiales quedaba inservible mucho antes. Las fibras de cuero reciclado apenas llegaban a las mil fichas en la pista, pero una suela de Igelit fabricada por IG Farben con PVC había logrado la marca de dos mil kilómetros.21 Toda esta información se anotaba meticulosamente. Sin embargo, nunca se llevó a cabo un registro del número de víctimas, o bien dicho registro fue destruido. Según ciertas estimaciones, hasta veinte personas al día murieron probando zapatos.22 Las SS tenía un nombre para esto: «exterminio a través del trabajo».

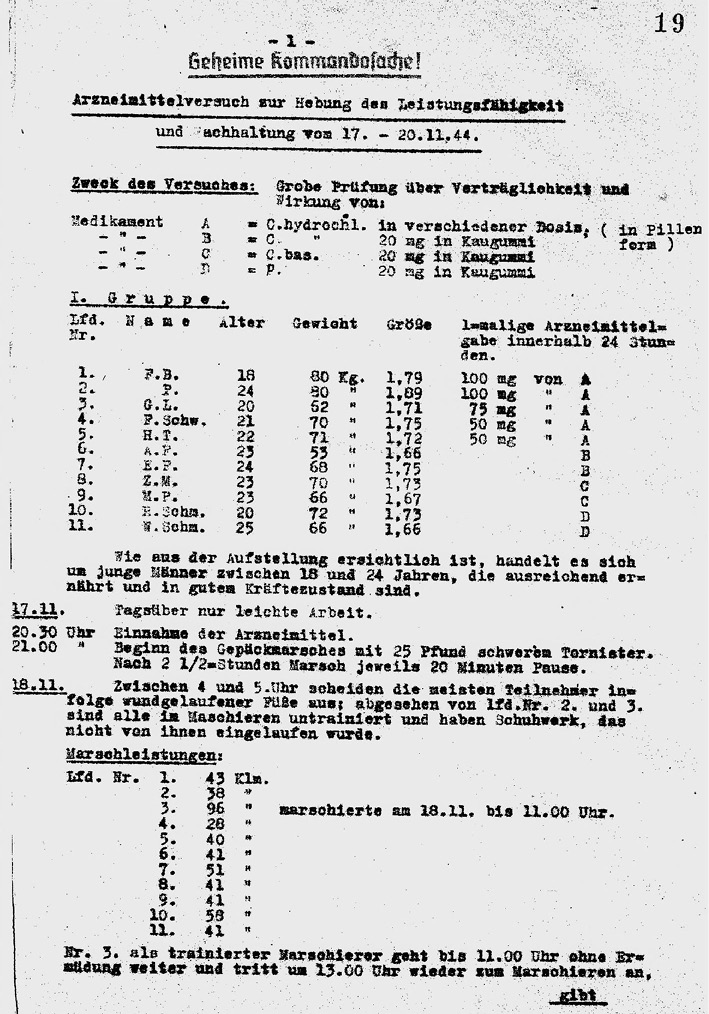

La Marina de Guerra alquiló los servicios del batallón de probadores de zapatos entre el 17 y el 20 de noviembre de 1944 a través de un «documento de mando secreto». La primera tarde, a las nueve y media en punto, los reclusos recibieron del oficial médico naval Richert unas drogas con dosificaciones exageradamente elevadas: entre 50 y 100 miligramos de cocaína pura en pastilla y 20 miligramos en goma de mascar, o bien 20 miligramos de pervitina también en goma de mascar (una cantidad siete veces mayor que la de los típicos comprimidos de Temmler). Treinta minutos más tarde, la droga empezó a hacer efecto y comenzó en la pista de pruebas una marcha que acabaría, literalmente, en el final de la noche.

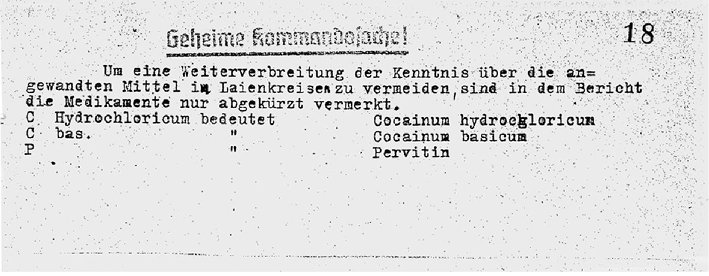

Códigos de las distintas sustancias empleadas.

Entre las cuatro y las cinco de la mañana, después de entre siete y ocho horas de oscuridad a paso cargado, la mayoría de los reclusos se rindió «a causa de heridas en los pies».23 Después de la guerra, el preso Odd Nansen, futuro cofundador de UNICEF, describió los experimentos: «Una patrulla extraña da vueltas sin parar en la plaza de recuento de prisioneros, como hace la “tropa de los zapatos”. Todos llevan mochila, cantan y silban mientras caminan. Es la “patrulla de las pastillas”. Son cobayas para una píldora energética recién inventada. Con ellos se está probando cuánto pueden resistir después de consumir la pastilla. Tras las primeras 24 horas, la mayoría ya se ha rendido y están todos destrozados, pero se dice que con estas pastillas se puede trabajar lo indecible sin sufrir la reacción habitual. Ciertamente, los alemanes necesitarán estas pastillas».24

Las anotaciones del oficial Richert silencian los malos tratos infligidos a los reclusos durante aquella tortura. El «sujeto de ensayo núm. 3», Günther Lehmann, de 20 años, fue el único que, con 75 miligramos de cocaína encima, todavía seguía caminando a la mañana siguiente. Dio sus vueltas en solitario hasta las once, 96 kilómetros en total, «sin cansancio», tal como consta en el informe experimental.25 A la una fue enviado al barracón con los demás. Allí permanecieron los reclusos, todavía drogados, hasta la tarde. Nadie podía dormir. A las ocho se volvió a administrar la misma droga. Esa noche tampoco descansó nadie. «Los participantes [...] pueden mantenerse ocupados a voluntad»: totalmente drogados con cocaína y metanfetamina en un campo de concentración.

A las ocho de la tarde del día siguiente tuvo lugar «otra toma del medicamento» y el grupo permaneció en la estancia bajo las mismas condiciones. Los reclusos jugaban a cartas, hablaban, leían. Algunos se acostaban, echaban una cabezada breve y volvían a despertarse. Al día siguiente, Richert describió el aspecto de aquellos hombres: «Los números 1, 10 y 11 están medio dormidos por la mañana, el número 9 parece haber trasnochado; los demás ofrecen un aspecto no perjudicado. Vuelven a ocupar el tiempo como los días anteriores. 19:30 horas: otra toma del medicamento». El experimento finalizó a las cuatro de la tarde del cuarto día y los voluntarios volvieron tambaleándose a sus barracones.

Entretanto, un segundo grupo —otra patrulla de las pastillas— había iniciado una nueva marcha con mochilas. Para estos reclusos se había fijado el rendimiento del preso Lehmann como referencia amenazadora: si duraban menos que él, morirían. Todos, sin excepciones, recorrieron los noventa kilómetros exigidos. El oficial médico anotó satisfecho: «En esta administración del medicamento, la predisposición y la voluntad han quedado ampliamente neutralizadas [...] Los sujetos de ensayo se han visto obligados a permanecer en un estado contrario a su predisposición». A pesar del cansancio y la complexión débil, los reclusos se habían transformado en máquinas de andar. Tales resultados agradarían a Heye, ya que no podía dar por sentado que sus soldados reunieran por sí mismos la fuerza y motivación necesarias para afrontar la desesperada batalla final.

Documento de mando secreto: la armada alemana experimenta con drogas en el campo de concentración de Sachsenhausen.

¿Qué dosificaciones habían demostrado ser más eficaces para conseguir por la fuerza el «estado» deseado? Según Richert: «Con las sustancias A-D, entra en el terreno de lo posible el objetivo de mantener despierta y en buena forma física a una persona durante cuatro días y sus correspondientes noches con reducida o inexistente posibilidad de que se quede dormida. Debe otorgarse prioridad a las sustancias B y C». Las sustancias B y C eran sal de cocaína y cocaína base en sendas dosis de 20 miligramos en goma de mascar. Por consiguiente, la propuesta de Richert fue que, en los últimos golpes de la guerra, los jóvenes soldados de la Armada mascaran chicle de cocaína en misión insomne de cuatro días con sus noches.

Los experimentos fueron un disparate y un atentado contra la dignidad humana, pero parece que al oficial médico de la Kriegsmarine le gustó su viaje de trabajo. Incluso planeó más pruebas destinadas a examinar «cómo responde la capacidad de concentración bajo el efecto de los medicamentos durante varios días y noches en vela». Estos experimentos posteriores no tuvieron lugar por falta de tiempo o, mejor dicho, porque los Aliados avanzaban cada vez más rápido.

Los miembros de los servicios sanitarios de la armada alemana no se sentaron en el banco de los acusados durante los juicios de los doctores de Núremberg. Tampoco admitieron en ninguna ocasión, una vez finalizada la guerra, haber tenido algo que ver con las SS. Nada más lejos de la realidad: la búsqueda de sustancias potenciadoras del rendimiento iniciada por Ranke en la Academia de Medicina Militar en forma de autoexperimentación voluntaria con aspirantes a oficial sanitario degeneró en experimentos con cobayas humanas en un campo de concentración bajo la dirección de la Marina de Guerra alemana.

Dönitz mereció definitivamente ser el sucesor de Hitler el 7 de diciembre de 1944. El gran almirante se encontraba en Dresde ante cinco mil muchachos de las Juventudes Hitlerianas, la mayoría de entre 15 y 16 años de edad, pero también había niños de 10 a 12 años entre la multitud. Delante del estrado, junto al micrófono, como si fuera una urna funeraria gigante, había un minisubmarino decorado con guirnaldas de flores al que Dönitz dirigía toda suerte de elogios como última esperanza alemana para hacerse con la victoria final. Había que reclutar voluntarios. En los días siguientes, los numerosos jóvenes hitlerianos que se inscribieron fueron conducidos en camiones con matrículas ennegrecidas a sus bases navales, donde se les entregó un uniforme de la Armada con el que debían cumplir sus misiones secretas.26 Por supuesto, ninguno de aquellos chicos sabía lo que le esperaba después de calzarse en la frente la gorra con el pequeño pez sierra dorado bordado en el frontal,27 subirse a un submarino-torpedo acabado de remachar precipitadamente y recibir los comprimidos igualmente prensados a toda prisa o los chicles aderezados con cocaína. No sabían que serían arrojados al mar miserablemente, como cachorros de gato en un saco.

El alférez de navío Heinz Mantey describe un viaje de prácticas con el Seehund en el que recibieron, él y su ingeniero jefe, un estimulante cuya composición desconocían: «Nos sentíamos como locos de alegría y casi ingrávidos, todo se veía con unos colores increíbles».28 Pronto comenzaron las alucinaciones acústicas y Mantey y su acompañante creyeron escuchar una música fantástica. El tablero de mandos del submarino empezó a iluminarse y a cambiar de tamaño y forma ante sus ojos. Pero la cosa no quedó en unas visiones agradables. El efecto se hizo más intenso y empezó a resultar aterrador. Confusos, los marineros emergieron y fueron a la deriva durante horas. Más tarde no tenían la menor idea del rumbo que habían tomado.

Comando suicida con chicle de cocaína.

Esta agitada odisea no fue un caso único. Otro alférez informó que «eran muy generosos con los estimulantes»; él mismo nunca zarpaba sin ellos. Un piloto de Seehund confirmó que a él también le habían dado cinco pequeñas grageas rojas antes de empezar la misión, con la advertencia de que las tomara solo en caso de cansancio. Al no estar informado de los efectos, se tomó todas las pastillas a las dos horas como medida preventiva. Resultado: cuatro días con sus noches en vela.

Otro piloto describió su misión detalladamente: en enero de 1944 debía averiguar si la desembocadura del Támesis era una zona de operaciones adecuada para misiones de cinco días y cuatro noches. El interior de la pequeña embarcación sumergible era tan estrecho que apenas podía moverse debido al voluminoso atuendo que llevaba. Y, por si fuera poco, la elevada dosis de droga hizo su efecto: «Fue sobrecogedor». Encerrado en una caja de metal llena de explosivos, amarrado a su puesto, rodeado de tecnología deficiente y aparatos amontonados a toda prisa, abandonado en alta mar con la sangre llena de estupefacientes y sin experiencia en navegación marítima, no es de extrañar que nunca llegara a la desembocadura del Támesis.

También otros perdieron completamente el control. A un guardiamarina, el efecto de la droga le llegó directamente a las tripas con el balanceo constante de la embarcación. Las máquinas palpitaban a un ritmo constante y eterno, como si fueran los latidos de un corazón. Cuando tenía que orinar, lo hacía sin moverse de su asiento, directamente en la sentina, donde los restos de comida se enranciaban sobre el agua aceitosa estancada. «Nunca me había mareado, pero aquella vez vomité hasta el último bocado y no dejé de escupir. No era mareo, era dolor, y la tentación de abandonar fue en aumento. Llevábamos dos días sin dormir. Sudaba a pesar del frío. Era insoportable no poder moverse del asiento. Balanceo, hedor, ruido, humedad».29 Miedo y asco en el Atlántico.

Las microunidades de combate dopadas de la Kriegsmarine son el paradigma de lo que quedó de unas fuerzas armadas que sembraron el terror y quisieron conquistar el mundo. En abril de 1945, los Seehunde seguían haciéndose a la mar. Un comandante explicó que se había tomado varias pastillas antes de zarpar y vio emerger edificios y calles en alta mar. «De repente me pareció que un cuervo quería picarme en la nuca. Giré la cabeza de golpe y vi los motores burlones de un caza Lightning que se abalanzaba sobre nosotros. Justo entonces, dos puntos negros se desprendieron del fuselaje del avión». Por suerte, él y su ingeniero jefe no fueron alcanzados y lograron escapar. Del quinto al séptimo día de misión, ambos ingirieron entre 15 y 20 pastillas por cabeza, un récord lamentable. Cuando el minisubmarino arribó al puerto holandés de IJmuiden, donde las grúas parcialmente destruidas de las dársenas asomaban bajo el cielo plomizo, los dos marineros ataron un paño blanco al periscopio y se sentaron tomados del brazo en el borde de la torreta. Se rendían, les daba igual ante quién y qué sería de ellos. «Fue el final de siete días seguidos sin dormir».

El Reich no solo se hundió claustrofóbicamente apiñado en el Führerbunker de Berlín, sino también farmacológicamente enloquecido en las mareas frías del Atlántico Norte con chicles de cocaína testados en campos de concentración. Allí traqueteaban, se sumergían e iban a la deriva las armas de combate de bolsillo por cuyo interior corría apretujada la joven savia torpedera de la Kriegsmarine, totalmente intoxicada con las drogas más duras que nunca un soldado había tomado. Hellmuth Heye, el almirante responsable, comentó las misiones el 3 de abril de 1945 a las 14:48 horas en un mensaje radiado: «Los informes de los que disponemos indican que el grupo de combate, con total entrega, se ha atrevido con todo para cumplir su misión. A pesar de la confusa situación en el frente y los rumores incontrolables, la tropa avanza a contracorriente. Una vez más ha quedado demostrado que, cuando el Führer y la tropa están tallados del mismo tronco, siempre hay un camino. Y aunque se nos niegue el éxito inmediato, quedará el esfuerzo del que tan orgullosos nos sentimos».30

¿El Führer y la tropa tallados del mismo tronco? Drogados con las mismas sustancias, para ser más exactos. La afirmación de Heye de que los pilotos subían entusiasmados a unas naves condenadas a naufragar es cinismo puro. Seguramente, aquellos hombres drogados a la fuerza ya no querían pertenecer a ninguna «élite de luchadores», ya que lo único que habían hecho con ellos fue activar farmacológicamente sus últimas reservas.

Hellmuth Heye sobrevivió a la guerra y siguió vinculado a las fuerzas armadas alemanas. En 1961 fue nombrado comisario de Defensa del gobierno federal presidido por la CDU del canciller Adenauer. Sus soldados con el pez sierra dorado bordado en las gorras siguen encerrados en sarcófagos de acero en el fondo del mar.

En el informe de detención del doctor Kurt Plötner de la Universidad de Leipzig y capitán de las SS, los estadounidenses redactaron la siguiente descripción del arrestado: «constitución fuerte, cráneo redondeado, pelo semirrubio, ojos azules ... gafas de concha, miope, mejillas infladas, imberbe. Herida de espada en la sien izquierda - personalidad flemática».31 Desde el invierno de 1944, Plötner había estado ensayando una serie de «métodos químicos de suspensión de la voluntad» con presos del campo de concentración de Dachau, cerca de Múnich,32 en calidad de director de departamento del Instituto de Ciencias de Defensa Aplicadas. Dichos métodos estaban basados en unos experimentos llevados a cabo con barbitúricos, derivados morfínicos y mescalina en el campo de exterminio de Auschwitz por el doctor Bruno Weber, director del Organismo de Investigación Higiénico-Bacteriológica del citado campo. El detonante de tales experimentos fue la frustración de la Gestapo, la cual era incapaz de sonsacar la información que buscaba mediante interrogatorio a miembros detenidos de la resistencia polaca.* A diferencia de Sachsenhausen, donde lo que interesaba era la resistencia física, en Auschwitz se trataba de lavado de cerebro y control de la conciencia.

Plötner continuó en Dachau la serie de ensayos salvajes y administró mescalina a los reclusos sin que estos lo supieran. Este alcaloide psicoactivo procedente del cactus mexicano del peyote es utilizado desde hace milenios por las culturas indígenas americanas para establecer un supuesto contacto con los antepasados y los dioses, y puede provocar fuertes alucinaciones. En la década de 1920, la mescalina fue muy apreciada entre pensadores, artistas y psicólogos, ya que, según se dice, amplía la conciencia. El escritor Aldous Huxley describió el efecto en su libro Las puertas de la percepción como una forma de «abrir las puertas de la percepción». Pero el despliegue satisfactorio de los efectos de una droga depende siempre del set y del setting, es decir, de las circunstancias en las que se toma. Plötner no tenía previsto liberar mentalmente con mescalina a sus sujetos de ensayo, sino todo lo contrario. Al igual que el doctor Weber, su predecesor en Auschwitz, quería descubrir si mediante el lavado de cerebro se podrían obtener mejores resultados en los interrogatorios.33

«Toda pregunta es una incursión. Cuando la pregunta es un instrumento del poder, corta como un cuchillo en el cuerpo del interrogado», escribe Elias Canetti en Masa y poder.34 Como la libertad de un individuo estaría en buena parte protegida por los secretos personales, Plötner intentó desarrollar un filo especialmente cortante que penetrara hasta lo más profundo de la persona. El perverso chamán de las SS diluyó en secreto la mescalina para treinta personas en café o alcohol y empezó a entablar una inofensiva conversación con los desprevenidos sujetos de experimentación. Entre treinta y sesenta minutos después, la transformación se dejaba sentir. El alcaloide accedía al sistema circulatorio a través de la mucosa gástrica. Los conejillos de Indias se «abrían» bajo el efecto de la droga y Plötner les hacía creer que podía acceder a lo más íntimo de su interior en el habitáculo donde tenía lugar el interrogatorio. Entonces les decía que si no lo explicaban todo voluntariamente, les sucedería algo terrible. La pérfida estrategia funcionaba: «Cuando la mescalina hacía efecto, el interrogador podía extraer en todo momento los secretos más íntimos del recluso si hacía las preguntas acertadas. Hasta hablaban voluntariamente de erotismo y sexo [...] Ya no hubo reservas mentales. Se podía hacer que los sentimientos de odio y venganza afloraran en todo momento. Como los reclusos no descubrían las preguntas engañosas, se podía crear fácilmente una inculpación a partir de la respuesta».35

Plötner no pudo finalizar su serie de ensayos. Los estadounidenses liberaron el campo de concentración y confiscaron los documentos, los cuales fueron como un regalo caído del cielo para sus servicios secretos. Con el nombre en clave «Project Chatter» y en circunstancias muy distintas, los experimentos continuaron en el Naval Medical Research Institute de Washington, D. C., bajo la dirección de Charles Savage y el médico de Harvard Henry K. Beecher, y sirvieron de matriz para los abundantes ensayos que se llevaron a cabo en la década de 1950 con miles de sujetos. Los resultados ayudarían a los estadounidenses a desenmascarar a espías soviéticos en la guerra de Corea. Su objetivo, al igual que el de los alemanes, era el de «conocer detalladamente los efectos de estas drogas como instrumento práctico para su posible uso en presos (civiles y militares)». De la misma manera que la potencia vencedora se apropió de los conocimientos del III Reich sobre física aeroespacial y pudo explorar mundos exteriores, también importó los experimentos nacionalsocialistas sobre drogas para controlar los mundos interiores.36 El trabajo preliminar de Plötner fue la base del programa secreto estadounidense MK Ultra, cuyo objetivo era el Mind Kontrol, escrito con «K» como posible homenaje a su fuente de inspiración alemana.

Plötner, por su parte, nunca fue castigado por sus actos y vivió en la clandestinidad en el norte de Alemania como «Herr Schmitt» hasta 1952. En 1954, año de la victoria alemana en el Mundial de Futbol, la Facultad de Medicina de la Universidad de Friburgo lo nombró profesor asociado.

Cuanto más alto llega una persona, más fácil debe resultarle renunciar [...] Por ello, el barrendero que no puede ni quiere renunciar a su pipa de tabaco o a su cerveza se dice a sí mismo: «Qué bien que no comprendas lo imperiosa que es tal renuncia, amigo mío, porque precisamente por ello te has convertido en barrendero y no en un alto dirigente del Estado».37

Adolf Hitler

El primer convoy marino estadounidense arribó al puerto conquistado de Amberes el 28 de noviembre de 1944. Con ello, las rutas de aprovisionamiento quedaban aseguradas para los Aliados. En diciembre, las tropas de Estados Unidos atacaron Estrasburgo y avanzaron en dirección a la frontera del Reich. El 4 de diciembre de 1944, Morell escribió sobre su visita a Hitler: «Quise interrumpir las inyecciones pero, por petición, y a causa de los inminentes grandes esfuerzos, puse 10 cm3 de glucosa y 10 cm3 de Homoseran intramuscular». Aquella noche hubo, además, Eukodal intravenoso.38

En aquellos días de invierno proliferaron los «grandes esfuerzos». Hitler, transmutado en una especie de sismógrafo viviente de la derrota cercana, experimentaba prácticamente cada noche las «sobrecargas más intensas de su vida, por el momento [...] y las mayores tensiones nerviosas a causa de los acontecimientos inminentes y los constantes ataques terroristas sobre ciudades alemanas».39 Continuamente decía que necesitaba una inyección para poder resistir todo aquello. El 10 de diciembre de 1944, el Führer se dirigió a otro de sus cuarteles generales, el Nido del Águila, situado en Bad Nauheim, desde donde planearía su ilusorio golpe definitivo contra Occidente, la segunda ofensiva de las Ardenas. Antes de partir, el médico de cabecera anotó: «Me llaman a las 4:30 de la mañana: el Führer vuelve a tener espasmos. Eukodal eupaverina i. v. Los días más excitantes de toda su vida. ¡Hay que lograr una gran victoria! 11:30 horas del mediodía: el Führer sigue teniendo espasmos y no ha podido dormir; además, constantemente se celebran reuniones a las que debe asistir. La salida depende de un par de noticias importantes. No es posible administrar inyecciones potentes en el tren porque necesita estar fresco para poder bajar del vagón, pero, en su opinión, es absolutamente necesaria una inyección intravenosa de las grandes».40

El 11 de diciembre, la desoladora comitiva llegó de madrugada al nuevo puesto de mando situado en la cordillera del Taunus. Hitler convocó allí a los comandantes del Frente Occidental en dos grupos separados por motivos de seguridad. Tras entregar sus armas y carteras, los desconcertados generales fueron conducidos a través del bosque deshojado durante media hora siguiendo una ruta indiscriminada para hacerles perder la orientación. Finalmente, la columna se detuvo frente a un complejo bunkerizado. Después de atravesar una calle formada por hombres vestidos con el uniforme negro de las SS, los generales se encontraron con «una figura encorvada de rostro inflado y blanquecino, hundida en una silla, con las manos temblorosas e intentando ocultar como podía las violentas convulsiones de su brazo izquierdo», tal como describió el general Von Manteuffel.41 Aquella espantosa piltrafa babeante se llamaba Adolf Hitler; acababa de tomarse dos sopas de papilla de arroz para recobrar fuerzas y, haciendo como si dominara la situación, explicó a los acobardados oficiales algo parecido a un plan de ataque, del cual tuvo que admitir que era una empresa arriesgada y que estaba «en cierta desproporción con las fuerzas existentes y el estado de las mismas».42 Los apuntes de Morell maquillaron un poco aquel fantasmagórico encuentro: «El Führer ha estado reunido varias horas con 40 o 50 generales, aproximadamente. El Führer ha estado probablemente muy fresco y animado, fascinador e impulsivo. Ninguna molestia».43

Esta segunda ofensiva de las Ardenas fue muy distinta de la primera, en la ya lejana primavera de 1940. Lo único que se hizo fue recurrir a estratagemas y esperar a que hiciera mal tiempo para que los cazas aliados no pudieran bombardear fácilmente desde el aire el remanente alemán. El jefe superior de unidad de asalto de las SS Skorzeny intervino con un millar de hombres vestidos con uniformes estadounidenses incautados. Con D IX en la mochila de combate y detrás de las líneas enemigas para crear confusión, sembró el rumor de que quería asesinar al general Eisenhower. Debido a ello, las unidades estadounidenses perdieron algo de tiempo adoptando medidas de seguridad adicionales.

Sin embargo, la táctica de los alemanes tardó muy poco en demostrar su ineficacia y la Wehrmacht y las Waffen-SS fueron repelidas con un gran número de bajas. El 19 de diciembre de 1944, Hitler sorbió algunas cucharadas de sopa de espinacas y pidió de postre «hígado y pervitina a voluntad debido a la presente sobrecarga de trabajo».44 Ahora también pedía metanfetamina. Morell no indica si fue inyectada u oral, pero es más probable que fuera lo primero, ya que menciona la sustancia junto con el preparado hepático, el cual siempre se administraba con jeringa. Ernst Günther Schenck, antiguo dietista de Himmler, sostuvo que el paciente A también consumía regularmente el estimulante por vía oral, concretamente, escondido en la composición de las Nobel-Vitamultinas: Schenck mandó analizar en el Instituto Farmacéutico de Defensa de la Academia de Medicina Militar una de las tabletas de envoltorio dorado y el resultado reveló que contenía pervitina y cafeína.

Hitler también celebró drogado la Nochevieja de 1944 a 1945. Primero recibió, mezclada con glucosa, una inyección de hígado animal rica en hormonas y, para recibir el Año Nuevo, Eukodal intravenoso, cuya dosis exacta Morell no anotó, pero sí dio cuenta del efecto: «El Führer está casi completamente calmado. El temblor de la mano y el brazo izquierdos es mínimo».45

El estado del dictador se seguía ensalzando de puertas afuera. En el número del semanario Das Reich aparecido el último día del año 1944, Goebbels escribió el siguiente panegírico: «El hombre que se ha fijado el objetivo de redimir a su pueblo y, además, marcar el destino del continente, se encuentra totalmente apartado de las alegrías cotidianas y las comodidades burguesas de la vida; más aún, estas no existen para él [...] Solo hay que estar cerca de él para notar físicamente la extraordinaria fuerza que irradia y lo robusto que está». El ministro de Propaganda también tenía una explicación para la postura manifiestamente anormal del jefe de Estado: «Si tiene la cabeza ligeramente inclinada, es porque está analizando mapas constantemente. [...] Es la sencillez en persona. Si las comidas y las cenas de nuestro pueblo estuvieran igual de provistas que las del Führer, no tendríamos que preocuparnos por los gastos de alimentación de los alemanes».46

El último gran ataque de la Luftwaffe tuvo un desenlace fatídico la mañana del 1 de enero de 1945. Casi mil aparatos despegaron rumbo al alzamiento final. Sin embargo, a pesar del estricto secreto con el que se había preparado la misión, las fuerzas aéreas aliadas reaccionaron con efectividad y varias docenas de pilotos de la Luftwaffe cayeron aun drogados de sus últimas raciones de pervitina. Pero la verdadera catástrofe ocurrió en el trayecto de vuelta de los que habían conseguido escapar del enemigo. Los cazas alemanes fueron abatidos por el fuego intenso de la artillería antiaérea propia, la cual, debido a la clandestinidad en la que ya todo discurría, no había sido informada de la misión. De esta forma tan macabra, la Luftwaffe se autodestruyó en su propio cielo enturbiado. Ya no hubo más misiones dignas de mención.

El 2 de enero, primer día laborable del nuevo año y último para el nacionalsocialismo, Hitler se encontraba «bien, exceptuando la tensión provocada por la ofensiva en curso. Ha pedido algo para eliminar el temblor de la mano izquierda. Lo indicado son tranquilizantes, pero no se han podido administrar porque inhibirían los constantes e intensos procesos mentales de vital importancia».47

En la anotación del médico se insinúa un punto de inflexión, ya que después no se volvió a administrar más Eukodal. ¿Por fin se había dado cuenta Morell de los derroteros de irrealidad en los que estaba instalado Hitler a causa del narcótico? ¿O bien quería administrar menos droga por otro motivo muy distinto? ¿Le preocupaba, en definitiva, la paulatina escasez de la sustancia? Los británicos también estaban bombardeando los enclaves farmacéuticos del Reich y minaban sensiblemente su capacidad productiva. Dos semanas antes de Navidad le había tocado a Merck, el fabricante de Eukodal y cocaína con sede en Darmstadt. Un 70% de sus instalaciones estaba en ruinas. Uno de sus trabajadores explicó que, «en aquella época, la mayor parte de la plantilla —2 292 alemanes y unos 700 extranjeros— estaba ocupada en poner un poco de orden en medio del caos de la destrucción [...] La producción era, en líneas generales, extraordinariamente baja, ya que casi una tercera parte del tiempo de trabajo se perdía a causa de las alarmas de ataque aéreo».48 ¿Se había quedado Morell sin existencias y sin proveedores?

El 16 de enero fue evacuado el Nido del Águila. La segunda ofensiva de las Ardenas había sido un rotundo fracaso. El paciente y su médico personal, derrotados, se desplazaron en tren a la capital y se retiraron junto con los más íntimos al búnker situado debajo de la Cancillería del Reich, la última parada de su periplo de negación de la realidad. Previamente, Morell se había quejado por carta de que en el año anterior solo había estado en Berlín un par de días y no había visto a su esposa desde hacía más de medio año. Ahora se encontraba de vuelta en su ciudad, pero enterrado bajo tierra como un topo. El 17 de enero, un día después de la llegada al búnker, Varsovia fue tomada por el Ejército Rojo. Las tropas de Stalin se acercaban inexorablemente.

I’ve seen the needle and the damage done ...

Every junkie’s like a setting sun.49

Neil Young

El 30 de enero de 1945, justo 12 años después de la toma del poder de los nacionalsocialistas, el Ejército Rojo tenía Berlín al alcance al establecer una cabeza de puente en la margen occidental del Óder, cerca de Kostrzyn. En la reunión informativa celebrada el día posterior a su último discurso radiofónico, Hitler volvió a mostrarse eufórico.

El 3 de febrero cayeron 2 264 bombas sobre la capital y murieron 22 000 personas. La red de metro fue alcanzada en cincuenta puntos simultáneamente; en la parada de Belle-Alliance-Platz (hoy Hallesches Tor), un convoy de la línea elevada totalmente lleno fue impactado justo cuando abandonaba la estación. El cielo se tiñó de rojo. Los supervivientes salían aturdidos entre espesas nubes de humo. En la estación ferroviaria Schlesischer Bahnhof permaneció colgada durante unas horas una gran pancarta en la que se reclamaba: «¡Queremos la paz, sea como sea!».50 La Academia de Medicina Militar de la Invalidenstrasse, donde Ranke había llevado a cabo sus experimentos, seguía en pie, pero con las vigas del tejado carbonizadas, los huecos de las ventanas desnudos y el campo de deportes lleno de cráteres de las bombas. Las sillas del auditorio se calcinaron completamente. Solo quedaron los restos humeantes de los muros. Las sirenas aullaban sin parar, los antiaéreos abrían fuego, el baile infernal no cesaba y la gente se refugiaba en las trincheras antimetralla.51 Once días después, en Dresde, donde se habían apiñado cientos de miles de refugiados, los ataques aéreos no dejaron piedra sobre piedra.

Entretanto, la despensa de drogas del Führerbunker se estaba quedando vacía. O al menos esto explicaría que las sustancias tan apreciadas en su día dejaran de aparecer en los apuntes de Morell. El 17 de febrero anotó: «El F. quiere intentar pasar sin tranquilizantes».52 Aparte de algunas ampolletas del preparado de parásitos hepáticos de elaboración propia, no parecía que quedara mucho más.53 Los síntomas que presentaba Hitler en aquellas semanas apuntan a un síndrome de abstinencia: aumento de temblores y rápida decadencia física. En su discurso final ante los líderes regionales del NSDAP pronunciado el 24 de febrero, el Führer ya había perdido su habitual poder de sugestión. Encorvado y babeante, la impresión que generó en los asistentes fue de compasión. Al anunciar que las nuevas armas infalibles de la Kriegsmarine —las unidades de combate de bolsillo de Heye— lograrían el milagro de un cambio de rumbo en la guerra, todos dejaron de tomarlo en serio. Aquel mismo día, Morell escribió al Ministerio del Interior del Reich solicitando autorización para nuevos esteroides de fabricación propia: dos preparados de corteza suprarrenal y glándula pituitaria.54 La utópica petición se quedó sin respuesta. Las prisas de Morell tenían una explicación: como a Berlín prácticamente no llegaban fármacos, cada vez era más difícil canjear en las farmacias las recetas que el médico extendía para el paciente A. Sus cómplices peinaron la totalidad de la ciudad en ruinas: «Lo pueden tener preparado en la 6.ª farmacia (1.ª en el Parque Zoológico) para pasarlo a recoger al día siguiente [...] Ahora es muy difícil encontrar medicamentos, incluso para el Campo Sanitario Principal de la Oficina Principal de las SS. Ya casi no quedan fármacos debido a los bombardeos en las fábricas».55

A Morell le estaba pasando lo único que no le puede pasar nunca a un camello, el pecado capital de todo proveedor: quedarse, de pronto, sin la sustancia habitual. «Desde hace 4-5 días el paciente está completamente absorto y presenta un aspecto cansado y adormecido. Quiere intentar pasar sin tranquilizantes», comentó Morell acerca de la carencia, y añadió preocupado: «El Führer se muestra un poco raro conmigo, parco en palabras y enfadado».56 Todo esto todavía no prueba nada, pero sí indica que Hitler se había hecho adicto al Eukodal en el último trimestre de 1944 y ahora anhelaba el narcótico. Nunca formuló explícitamente tal deseo durante las semanas finales en el búnker de la Cancillería del Reich, pero los indicios apuntan a que poco a poco comprendió lo que había permitido que le pasara y fue consciente del callejón sin salida farmacológica en el que estaba.

El final de la última batalla estaba cerca y Hitler había dejado definitivamente de estar drogado, había perdido su éxtasis de Führer. Seriamente perjudicado y con enormes esfuerzos, serpenteaba por los pasillos enterrados en las catacumbas del búnker, con el torso inclinado hacia delante, arrastrando los pies, ladeándose a la derecha y apoyándose en la pared fría para ir de la zona de vivienda a la sala de reuniones. Ya no tenía fuerzas para mostrarse tal y como le gustaría que lo vieran. Cualquiera que fuera el motivo por el que había dejado de tomar Eukodal —o ni siquiera la morfina que siempre había en los botiquines médicos para atender a los heridos—, Hitler sin la droga solo era un pellejo enfundado en un uniforme pringado de papilla de arroz. Sin las sustancias a las que el organismo se había adaptado, el cuerpo ya no segregaba endorfina. El equilibro adecuado de dopamina y serotonina se vio gravemente afectado. Ya no había sensación de bienestar ni protección contra el exterior amenazante. Solo susceptibilidad absoluta. Las paredes de hormigón seguían en pie, pero el búnker químico se había descompuesto por completo.

El Führer se topó inexorablemente con la realidad de su guerra perdida. Desnudo, desprovisto de la hormona de la felicidad, sin estimulantes artificiales, de golpe, todo le agobiaba infinitamente más que antes. Si hubiera tenido Eukodal, en un segundo habría pasado del calvario al paraíso y habría recuperado las grandes sensaciones. Le habría invadido la euforia, habría vuelto a creer en sí mismo y habría motivado a los demás para salir victoriosos de aquella guerra. Pero el Eukodal se había acabado para siempre y, sin el éxtasis, las reuniones informativas celebradas en marzo y abril de 1945 se volvieron deprimentes y terriblemente difíciles. Hitler pensaba que todos los generales querían engañarlo. Lo que parecía imposible, estaba sucediendo. La historia se repetía: el Ejército desobedecía a su comandante en jefe. En todas partes veía tramarse un sabotaje: una segunda puñalada por la espalda. Hitler empezaba a gritar, gesticular, bramar, rabiar, su rostro se desfiguraba hasta quedar irreconocible. Solo mediante la agresión podía defenderse de los traidores que veía por todos los rincones.

Goebbels, que todavía andaba pegado a su jefe como una lapa, habló abiertamente de la decadencia del Führer y certificó por escrito que Hitler no estaba en las condiciones que cabía esperar de él. Al mismo tiempo, el ministro de Propaganda criticó ásperamente los métodos de Morell diciendo que el cuerpo de Hitler estaba tembloroso y que nunca había dejado de estar dopado a base de pastillas y narcóticos. Goebbels también dejó anotado que en alguna ocasión había pensado que las inyecciones profilácticas destinadas a evitar cualquier enfermedad, incluso antes del primer síntoma, no habían sido más que una explotación abusiva de la salud y la vida de Hitler, cuyas consecuencias catastróficas se hacían notar entonces.

Marchito y apático después de la reunión informativa de la noche anterior, durante la cual había estado manoseando sin parar su pastillero vacío, el paciente A estaba sentado en un pequeño sofá a las seis de la mañana, pensando únicamente en la inminencia de la comida más bella del día: una jarrita de chocolate acompañada de tres platos llenos de pasteles. El azúcar era la única droga que le quedaba: una ínfima secreción de dopamina más, una pequeña recompensa para el ánimo. La antaño hipnótica mirada de color azul brillante se había apagado y de los labios violáceos le colgaban migas: era un desecho humano de piel marchita que devoraba dulces. Su cuerpo parecía hueco al tacto, como si no existiera, y tenía la temperatura permanentemente alta. Era el momento de llevarlo a la cámara de oxígeno.

El aspecto de Hitler ya solo causaba asco o, en el mejor de los casos, lástima. Todos pululaban a su alrededor demostrando un servilismo exagerado. Sin embargo, cada vez se encontraba peor. Antes, los más incondicionales se ponían nerviosos hasta cuando tosía o se sonaba: ahora tenía el esmalte dental descompuesto, la mucosa bucal seca y sus estropeados dientes se le caían. El cerebro, irreversiblemente dañado por la neurotoxicidad, se había quedado sin receptores aptos para los transmisores y ya no recibía estímulos. Por consiguiente, ya nada podía causarle ningún efecto, todo era una constante reincidencia en las antiguas obsesiones: la manía persecutoria, el pánico a los granos rojos, a los judíos, a los bolcheviques. Comenzó a padecer terribles dolores de cabeza. Ayudado de unas pinzas de oro, empezó a agujerearse la piel amarillenta con movimientos agresivos y nerviosos para extraer las bacterias que, según creía, habían atravesado las fronteras de su cuerpo con las inyecciones, habían invadido su sistema y ahora lo descomponían. Morell intentó practicar una sangría para aliviar al paciente, pero la sangre, debido a las inyecciones grasas de hígado de cerdo cargadas de hormonas, se había vuelto igual de espesa que la gelatina y coagulaba inmediatamente, con lo cual la medida fracasó y, en un último asomo de humor negro, Hitler propuso hacer morcillas de Führer con su sangre.57

En su dura desintoxicación de sí mismo, el paciente A jadeaba desconsoladamente, temblaba de pies a cabeza, masticaba aire, perdía peso y le fallaban los riñones y el sistema circulatorio. Tampoco podía concentrarse. Un tormentoso deseo lo torturaba: saciar la sed de todas y cada una de las células de su cuerpo. El párpado izquierdo se le hinchó tanto que ya no podía ver nada con ese ojo y no dejaba de presionarlo y frotarse alrededor del mismo. Sin embargo, «el Führer no quiere llevar parche».58 Solo salía del búnker un rato, para arrastrarse por los jardines de la Cancillería del Reich, donde tropezaba con los cascotes de los edificios derruidos y dejaba que el polvo de la brisa lo cubriera cual abrigo de la derrota. A duras penas volvía al búnker, donde de nuevo había pastel con streusel esparcido por encima, todo ello especialmente desmigado para él. A falta de dentadura operativa, sorbía la golosina, por lo cual le entraba demasiado aire en los intestinos y se generaban gases. Todos echaban algo al autómata de feria que ellos mismos habían alimentado, que ellos mismos habían creado. Entonces, el robot Führer estropeado volvía a activarse y hacía cualquier cosa, daba alguna orden militar absurda, se vengaba de alguien o dictaba sentencias de muerte contra los más estrechos colaboradores, como Karl Brandt, su excirujano personal caído en desgracia en la guerra de los médicos.

Sebastian Haffner se equivoca al describir como «desesperadamente exagerados»59 los relatos de la decadencia física del Führer en el búnker de la Cancillería del Reich. A lo sumo serían imprecisos y no lo suficientemente extensos, ya que ignoran la posibilidad del síndrome de abstinencia. A pesar de la dificultad que entraña, desde la distancia temporal y la falta de información completa, emitir un diagnóstico y demostrar que, al fin y al cabo, hubo una intoxicación, parece que la derrota en la guerra mundial preocupó a Hitler menos que la tortura física que padeció y que no acabó hasta el momento de su suicidio.

En esos días, el potentado seguía estando de parte de su médico de cabecera. Cuando, el 3 de marzo de 1945, emprendió un último viaje al Frente Oriental en el río Óder, prohibió a Morell que lo acompañara por motivos de seguridad. Un Morell orgulloso anotó al respecto: «Cabría la posibilidad de sufrir un accidente debido al vuelo rasante y salir gravemente herido. Si me ocurriera algo a mí, él se quedaría sin médico [...] Estando de viaje, para él es mucho más importante saber que, de vuelta a casa, siempre me tendrá a su disposición».60

¿Pero hasta cuándo existiría tal casa? El 7 de marzo, los estadounidenses cruzaron el Rin por el puente de Remagen. Poco después, los soviéticos tomaron Gdansk en el este y Viena en el sur. En ese período, Morell aplicaba tratamientos sin ton ni son y administraba vitaminas a la vez que practicaba terapias de corriente galvánica contra los daños neurológicos generales. El Führer, que nunca se había atrevido a poner los pies en ninguna clínica especializada de la capital, como la Charité, ofrecía entretanto un aspecto tan decaído que solo parecía atribuible a su último gran conato destructivo. El 19 de marzo de 1945, Hitler dio la orden nerón, mediante la cual, cristalizando todo su nihilismo, decretaba la devastación completa de Alemania: «Todas las instalaciones militares de transporte, comunicaciones, industriales y de suministros, así como los bienes inmovilizados que se hallen en el territorio del Reich [...] han de ser destruidos».61 Todas las esclusas, presas, embalses, puentes acuíferos e instalaciones portuarias debían ser dinamitados; todas las líneas eléctricas, arrancadas; todos los bancos y monumentos nacionales que quedaran en pie, arrasados. Este último delirio de odio no se llegó a culminar debido a la falta de recursos. El Reich alemán había consumido definitivamente todas sus fuerzas destructivas; e igualmente agotadas estaban las existencias en el cuarto de medicamentos del Führer.

El 8 de abril, Morell comunicó a su paciente que tampoco quedaban tabletas de vitamultina. Cualquier cosa que hubiera en cualquier almacén —sustancias tan sospechosas como Strophantose I y II, Benerva forte, Betabion forte u Omnadin— se requisaba a toda prisa y se consumía. De repente, medicamentos de los que nadie había oído hablar se inyectaban cada dos días, hacían carrera en esta fase terminal, eran enviados a un asalto farmacéutico en el frente bioquímico, igual que los adolescentes de 14 años que, de los pupitres, fueron enviados a las baterías antiaéreas.

El 16 de abril de 1945 comenzó la ofensiva directa sobre Berlín. Cuatro días después, el paciente A celebró su última fiesta de cumpleaños. A Morell le temblaban tanto las manos que, cuando le tocó preparar la inyección de aniversario, se quedó en blanco. El médico personal Stumpfegger tuvo que relevarlo y administró lo que quedaba en el armario de los venenos: «Strophantose, Betabion forte i.v. y harmina»,62 esta última, un alcaloide extraído de la ruda siria. Morell puso un desesperado broche final por vía oral: «He añadido hígado a las cápsulas para el corazón para conseguir un efecto estimulante intenso».63

Dejaré muy atrás a todos los hombres de la historia. ¡Seré el más grande, aunque reviente todo el pueblo alemán!64

Adolf Hitler

Al día siguiente, después de que los rusos bombardearan el centro de la ciudad con katiushas, el médico de cabecera fue despedido. ¿De qué servía un camello sin drogas y con tan pocas fuerzas que ni siquiera podía pinchar? «¡¿Me toma por idiota?!», espetó Hitler a un Morell estupefacto cuando este fue a verlo con una bandeja en la que había una inyección de cafeína encontrada en cualquier sitio. «Tenía que darme morfina», protestó Hitler enrabiado. Cuando Morell intentó explicarse, su paciente lo agarró por el cuello y le dijo: «¡Váyase a casa, quítese el uniforme de médico de cabecera y haga como si no me hubiera visto nunca!».65

Mal consejo, porque la mansión de Schwanenwerder estaba destruida por los bombardeos, la ventana de su consultorio en la Kurfürstendamm tenía cartones por cristales y el tabique de la sala de espera se había derrumbado. Tras recibir de Hitler una amenaza de fusilamiento y desvanecerse a sus pies por unos instantes, el obeso doctor, con una prisa casi ridícula, salió del búnker, subió con asfixia y problemas cardíacos los 37 escalones que conducían al exterior y, llorando como un niño, se metió en el último coche oficial que quedaba. A las dos de la tarde despegó un Condor en cuyo interior viajaba el médico cesado. El avión sobrevoló líneas rusas y pueblos quemados. Al paso por Partenkirchen cruzó la línea del frente estadounidense entre haces de cañones de luz y fuego antiaéreo. Finalmente, después de buscar un sitio donde aterrizar, la nave tomó tierra en una pista de rodaje que había quedado intacta en la base aérea de Neubiberg, al sur de Múnich.

El destino de Morell era la pequeña localidad de Bayerisch Gmain, en la comarca bávara del Berchtesgadener Land, adonde había trasladado su laboratorio de investigación para tenerlo a salvo. Durante unos días hizo como si no pasara nada: consultó ensimismado la correspondencia, se ocupó de su negocio farmacéutico en quiebra, intentó poner en funcionamiento el microscopio electrónico a medio montar que le había regalado Hitler, conversó con el último empleado que quedaba y —probablemente ya medio loco— solicitó a Hacienda una prórroga del plazo para presentar la declaración del impuesto sobre la renta, el de sociedades y el de actividades industriales, «ya que, debido a la escasez de personal causada por el conflicto bélico, todavía no hemos terminado el cierre».66

Ya no hago política. Me da asco.67

Adolf Hitler

Göring, embutido en un ridículo uniforme de camuflaje a punto de reventar, también huyó al sur de Alemania. Quería, a ser posible, caer en manos de los estadounidenses y no de los soviéticos. Desde Baviera envió un telegrama al búnker en el que, aludiendo a la incapacidad ejecutiva del Führer, subrayó sus aspiraciones a la sucesión en la jefatura del Estado. Hitler reaccionó enfurecido contra su suplantador, lo acusó de débil y traidor —siempre había sabido que Göring era morfinómano—** y lo cesó de todos sus cargos y funciones.

El 27 de abril, Hitler repartió cianuro potásico entre sus leales y lamentó con voz entrecortada no poder ofrecerles nada mejor. Magda, la esposa de Goebbels, administró primero seis de las cápsulas a sus seis hijos. A modo de ensayo, el paciente A mandó envenenar al perro Blondi. No lo hizo él porque ya no ponía la mano ni sobre sí mismo. En su testamento político —que a duras penas pudo firmar debido a sus temblores—, el moribundo de su propio veneno atizó el odio contra los judíos por última vez, les achacó la culpa de todo y los calificó de «intoxicadores del mundo».

Mientras tanto, delante del Estadio Olímpico repartían metanfetamina a los chicos para que no se hicieran encima ante la llegada de los tanques y la artillería pesada del Ejército Rojo. Como regalo de boda, el gran almirante Dönitz había enviado al Gröfaz una declaración de lealtad y un montón de reclutas de refresco de la Armada condenados a morir por su falta de preparación para la guerra urbana. Ubicado en el centro de la capital, el búnker se hallaba en el foco de los combates. En cada esquina había explosiones o implosiones. Los edificios en ruinas temblaban por los impactos. La tierra del jardín de la Cancillería del Reich, adonde Hitler ya hacía mucho que no se atrevía a salir para tomar el aire, se levantaba cada dos por tres. Allí donde por un momento ya no se disparaba, había llamas, destrucción y polvo, mientras una tormenta ígnea succionaba fuego, humo y todo el oxígeno hacia el cielo.

Este naufragio no se produjo en un lugar tranquilo. Fue un infierno y el final de un mal viaje, la conclusión de una fase de delirio que había durado 12 años y en la que unos hombres habían tenido miedo de la realidad, habían intentado evitarla cada vez con más ahínco y, precisamente por ello, habían permitido que las peores pesadillas se hicieran realidad. Los bacilos imaginados devoraban a Hitler en estas últimas horas. Había intentado eliminarlos durante toda su vida, pero fracasó. Ahora planeaba un doble suicidio. Con los más íntimos había discutido intensamente un problema que lo inquietaba: ¿y si le temblaba la mano en el momento de apretar el gatillo? Él, que tanto daño había causado, se escabulliría ahora de la responsabilidad, y como ya no disponía de Eukodal para un último chute suicida, eligió plomo. Solo la pistola es más fuerte que la aguja. Apresuradamente se celebró la boda con Eva Braun, quien se había desplazado desde el Berghof «a la ciudad ocupada»,68 tal como Hitler describió patéticamente en su testamento personal. Después de una ceremonia fantasmal hubo espaguetis con salsa de tomate aparte, ácido cianhídrico de postre y un tiro en la cabeza con una Walther del calibre 6:35.

El 30 de abril de 1945, alrededor de las 15:30, el paciente A sucumbió a su propio sistema de suplantación de la realidad, víctima de una sobredosis de mixtura tóxica, de su intento perentorio —condenado al fracaso desde el principio— de hacer que el mundo quedara absorbido por un éxtasis total. Alemania, el país de las drogas, la huida de la realidad (Weltflucht) y la profunda tristeza por las carencias de la vida (Weltschmerz), buscó al superyonqui y, en su momento más oscuro, lo encontró en Adolf Hitler.

Tras conocerse el fallecimiento de Hitler, ya fuera por honor o por miedo a las consecuencias, los suicidios de los obedientes camaradas nacionales se sucedieron por todos los rincones del Reich. En Neubrandeburgo, por ejemplo, más de seiscientas personas se quitaron la vida espontáneamente y, en la pequeña ciudad de Neustrelitz, 681. En total, más de cien mil en toda Alemania. Treinta y cinco generales del Heer, seis de la Luftwaffe, ocho almirantes de la Kriegsmarine, 13 generales de las Waffen-SS, cinco de la policía, 11 de los 43 líderes regionales del partido, varios altos cargos de la Gestapo y de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, así como algunos altos dirigentes de las SS y la policía: todos ellos emprendieron la huida de la realidad y, por última vez, siguieron el camino marcado por el Líder. El 8 de mayo de 1945 capituló la Wehrmacht. Algunos de los marinos de combate de las unidades de bolsillo de Heye, bajo los efectos de sus drogas, no se enteraron de nada y, totalmente eufóricos, siguieron actuando cuatro días y cuatro noches más — hasta el 12 de mayo— en una guerra que ya había acabado.69

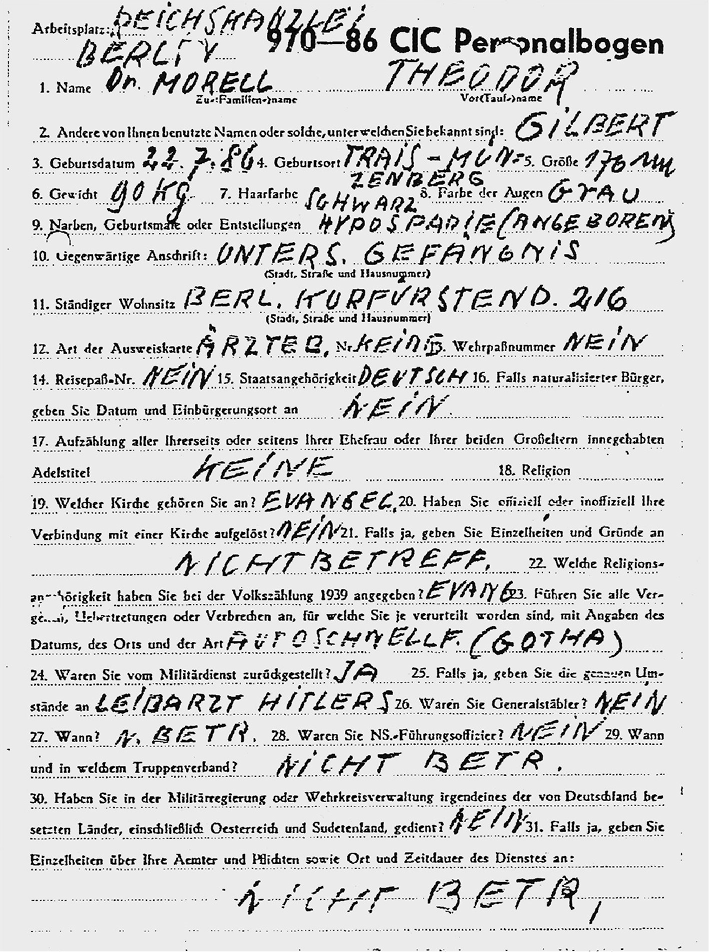

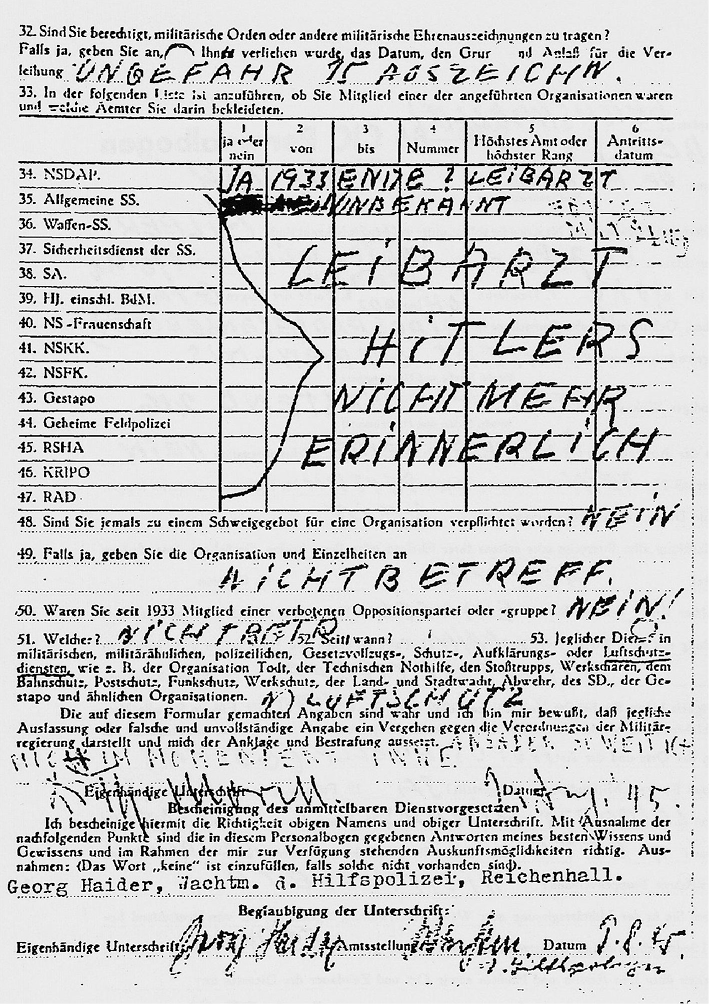

A mediados de mayo de 1945, una reportera de The New York Times localizó a Theo Morell en su escondite. El artículo que escribió apareció al cabo de unos días con el título «Doctor Describes Hitler Injections». Poco después, en la ciudad balnearia de Bad Reichenhall, el médico de cabecera en la reserva fue detenido por los estadounidenses, quienes lo tendrían preso tan solo dos años. En los numerosos interrogatorios a los que fue sometido, Morell decía incoherencias, se contradecía a menudo, enmudecía largamente y caía en una profunda depresión. Todo lo que había atesorado, su imperio farmacéutico unipersonal, estaba destruido. A diferencia de muchos otros, Morell no supo adaptarse a los nuevos tiempos.

«Lugar de trabajo: Cancillería del Reich»...

... la hoja de registro de Morell después de su detención en agosto de 1945.

Sus interrogadores no averiguaron mucho sobre Hitler ni pudieron imputar crímenes de guerra al doctor, quien, completamente debilitado y apático, no salía de su celda y sufría brotes paranoicos que le hacían creer que Himmler todavía iba tras él, como en la guerra de los médicos. Tampoco fue llamado a declarar como testigo en los juicios de Núremberg. Aparte de «quisiera no ser yo»,70 de su boca apenas salieron más frases inteligibles. Así, a principios del verano de 1947, los estadounidenses depositaron a su detenido, contrahecho y enfermo del corazón, frente a la Estación Central de Múnich. El antiguo magnate con varas de Esculapio doradas sobre los galones del cuello se quedó allí, acurrucado, vestido con una chaqueta deshilachada y sin zapatos, con los pies desnudos sobre el asfalto, hasta que una enfermera medio judía de la Cruz Roja se apiadó de él y lo llevó a un hospital en Tegernsee, donde murió el 26 de mayo de 1948.