A veces hallo un gran consuelo en la música (sin olvidar la pervitina, la cual, sobre todo en las noches de alarma, hace un trabajo fenomenal).1

Quien escribe estas líneas a sus padres desde el frente ganó después el Premio Nobel de Literatura y, ni siquiera después de la guerra, cuando se sentaba para escribir sus libros, consiguió renunciar al «trabajo fenomenal» de la metanfetamina. Se hizo adicto de soldado, para mantenerse operativo y soportar los estragos de la guerra: «Por favor, la próxima vez no os olvidéis de enviarme pervitina, a ser posible en un sobre. Que lo pague padre de su apuesta perdida»,2 dice en otra carta enviada desde el frente.

La naturalidad con la que el escritor Heinrich Böll habla del consumo de pervitina permite deducir que estaba familiarizado con sus efectos, pero también que desconocía sus peligros: «Me conformo con que la semana que viene pase tan rápido como la última. Pero, si podéis, enviadme más pervitina, que me va muy bien para pasar las numerosas guardias; y también algo de tocino para freír papas».3 Sus alusiones, tan lapidarias como frecuentes, al medicamento estimulante apuntan a que también su familia estaba familiarizada con el producto y no desaprobaba en absoluto su consumo: «¡Queridos padres y hermanos! Aprovecho para escribiros ahora que tengo tiempo y, sobre todo, reina la calma suficiente para hacerlo. Estoy molido, y es normal, porque anoche solo dormí dos horas, esta noche no podré descansar más de tres, y ahora mismo también tengo que mantenerme despierto. A propósito, la pervitina empezará a hacer efecto muy pronto y me ayudará a superar este cansancio. Afuera, la luna brilla como nunca, el cielo está completamente estrellado y hace mucho frío».4 Parece como si el principal adversario de Böll fuera, en todo momento, el sueño: «Estoy agotadísimo y ya quiero acabar. Enviadme cuando podáis algo de pervitina y cigarrillos Hillhall o Kamil».5 En otro momento escribe: «Los turnos son muy rigurosos y tenéis que entender que solo pueda enviaros una carta cada dos o cuatro días. ¡Hoy os escribo principalmente para pediros pervitina!».6

Una de las muchas cartas sobre la pervitina que envió el futuro ganador del Premio Nobel de Literatura.

¿Fue el soldado raso Böll una excepción? ¿O también en las fuerzas armadas, al igual que en la sociedad civil, se abusó masivamente de la metanfetamina y cientos de miles, acaso millones, de soldados alemanes se hallaron bajo sus efectos durante las campañas de conquista? ¿Pudo esta sustancia adictiva, con su promesa de aporte energético, tener alguna influencia en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial? Empieza un viaje por las profundidades de los archivos.

Búsqueda de pruebas en el Archivo

Militar Federal de Friburgo

Rodeado por una valla de seguridad con alambre de espino y vigilado por un portero con acento sajón, se halla en Friburgo de Brisgovia el Archivo Militar Federal de Alemania, cuyas puertas de acero se abren por sensor fotoeléctrico a toda persona autorizada a satisfacer allí sus intereses investigadores. El archivo absorbe al visitante con unos espacios de trabajo exquisitamente pulcros, provistos de ventanas de celosías que reducen automáticamente la luz exterior cuando hace mucho sol. Unos ordenadores facilitan el acceso a unos depósitos documentales repletos de clasificadores hasta los techos. Millones de muertos dejaron tras de sí millones de dosieres. Este archivo permite investigar el drama de las guerras alemanas.

Al menos en teoría, porque a pesar de que, efectivamente, hay mucho material conservado, no es fácil clasificar el caos de manera eficiente y encontrar información relevante en el big data del celoso coleccionismo burocrático. El sistema de indización que ofrecen los ordenadores y que permite rastrearlo todo solo entresaca algunos aspectos de cada dosier. Por si esto fuera poco, las palabras clave para las búsquedas se crearon hace décadas, cuando las investigaciones se centraban en otros aspectos. En los años de la posguerra, por ejemplo, se daba menos importancia a los detalles médicos que en la actualidad. Además, la inclusión de testimonios subjetivos o imágenes que reflejaran estados de ánimo también se relegó a un segundo plano en favor de los acontecimientos oficiales. Así, esta forma de acceder al pasado, aun estando respaldada por las más modernas tecnologías, se basa en una concepción obsoleta de la historia.

El ejército alemán descubre

una droga alemana

La carrera de la metanfetamina en la Wehrmacht está estrechamente vinculada a un comandante médico de aspecto austero, rostro delgado y ojos marrón oscuro de mirada, a juzgar por las pocas fotografías que de él se conservan, exageradamente penetrante. El catedrático doctor Otto F. Ranke tenía 38 años cuando fue nombrado director del Instituto de Fisiología General y de Defensa, un puesto clave, aunque nadie lo sospechara todavía.

La fisiología era una disciplina marginal en la medicina de la época. Se ocupa de la interacción entre los procesos físicos y bioquímicos de células, tejidos y órganos, es decir, ofrece una especie de visión general o enfoque integral para comprender el funcionamiento de un organismo. La fisiología de defensa, por el contrario, se ocupa del estrés específico de los soldados con el objetivo de optimizar el rendimiento de las tropas desde el punto de vista médico y evitar daños causados por situaciones de elevada exigencia o factores externos. En una época en la que las fuerzas armadas empezaban a ser vistas como una organización moderna y los soldados eran considerados «motores con alma»,7 la tarea de Ranke consistía en impedir el deterioro de la tropa, es decir, evitar las bajas por incapacidad. Su misión era lubricar los distintos engranajes para que la máquina funcionara a la perfección. Era una especie de entrenador personal para el Heer, el Ejército de Tierra alemán. Además, también inventaba artilugios. Con el paso de los años, Ranke desarrolló gadgets tan dispares como un visualizador para detectar el color verde artificial (el de los uniformes de camuflaje, por ejemplo, en el bosque), unas gafas de motorista para protegerse del polvo, un casco tropical antibalas y transpirable para el Afrikakorps o un micrófono espía direccional para mejorar la audición en tareas defensivas.

El Instituto de Fisiología de Defensa de Ranke era un departamento perteneciente a la Academia de Medicina Militar, la cual ocupaba el inmenso edificio de estilo neobarroco federiciano de la Invalidenstrasse berlinesa que actualmente aloja las dependencias del Ministerio de Economía y Energía. En un relieve situado en el tejado de mansardas, encima de la puerta principal, figuraba en letras doradas ondulantes el lema scientiae humanitati patriae: «Por la Ciencia, la Humanidad y la Patria». Esta institución elitista, de marcado carácter prusiano y conocida por las siglas MA, de Militärärztliche Akademie, albergaba la biblioteca médico-científica más grande de Europa, poseía una extraordinaria colección de instrumental en un edificio científico de dos pisos equipado con la tecnología más moderna y disponía de varios auditorios, aulas y espacios públicos, así como un salón de honor con los bustos de Virchow, Von Helmholtz, Von Behring y otros médicos e investigadores que habían prestado allí, como se solía decir, «eternos servicios a la ciencia». El complejo también estaba dotado de gimnasio y piscina, así como de un ala residencial de cinco pisos con confortables habitaciones dobles para los ochocientos candidatos a oficiales sanitarios, llamados Pfeifhähne (gallos inútiles), un malapropismo en dialecto berlinés de la palabra francesa pépin (semilla), de donde venía Pépinière (plantel, criadero), nombre que había tenido el antiguo establecimiento de formación de médicos militares bajo el reinado de los monarcas prusianos y de donde había salido la flor y nata de la ciencia médica alemana del siglo xix. Llamados a sucederla se veían los altivos alumnos de la MA, compuestos en sus elegantes uniformes adornados con águilas imperiales y esvásticas. La Academia de Medicina Militar también tenía una caballeriza con noventa caballos, varios picaderos, cuadras con oficiales veterinarios y herrería propia.

En la enorme ala que delimitaba el patio interior por la parte trasera estaban los departamentos científicos: el Instituto de Farmacología y Toxicología de Defensa, el Laboratorio de Conservación Sérica, el Instituto de Investigación de Medicina Aeronáutica dirigido por el catedrático Hubertus Strughold (quien después de la guerra permitió, junto con Wernher von Braun, que Estados Unidos viajara al espacio) y el Instituto de Fisiología de Defensa de Otto Ranke, que en 1938 apenas contaba con un médico ayudante, tres practicantes y algunos mecanógrafos civiles. Pero, a pesar de ello, el ambicioso Ranke tenía previsto ampliar su departamento a buen paso, y para ello contaba con la ayuda de una pequeña molécula que él mismo puso al alcance de la Wehrmacht y que hizo una fulgurante carrera militar.

Pan integral o comida para el cerebro

Como más alto responsable de la Fisiología de Defensa del III Reich, Ranke tenía un enemigo principal que no eran ni los rusos en el este ni los franceses o británicos en el oeste. El adversario que Ranke tenía en el punto de mira era el cansancio, un contrincante amenazador y difícil de apresar que anulaba a los combatientes, los postraba y obligaba a descansar. Y un soldado que se duerme es un soldado inútil, incapaz de rendir y, sobre todo, expuesto al peligro, porque el enemigo nunca duerme. Cansado se apunta mal, se dispara al azar y se conduce peor una motocicleta, un camión o un tanque. En palabras de Ranke: «El relajamiento en un día de lucha puede decidir la batalla [...] Resistir el último cuarto de hora de combate puede ser determinante».8

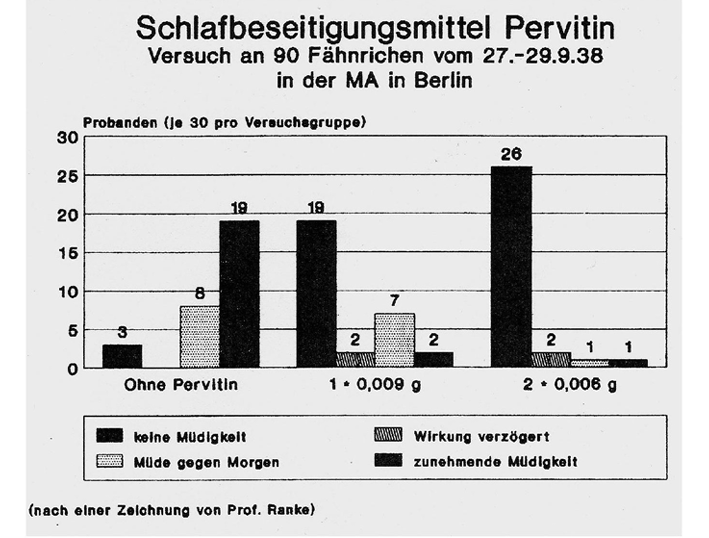

Convencido de que la lucha contra el cansancio era prioritaria, Ranke quedó gratamente sorprendido cuando, en la primavera de 1938 —un año y medio antes de estallar la guerra—, leyó en el Klinische Wochenschrift el panegírico que Hauschild, el químico de los laboratorios Temmler e inventor de la pervitina, había escrito sobre su medicamento estimulante. Al enterarse de que la sustancia podía elevar el volumen respiratorio hasta 20% y aumentar la admisión de oxígeno en el organismo (ambas magnitudes se utilizaban en la época para medir la mejora del rendimiento), el director de la Academia de Medicina Militar decidió profundizar en el asunto y organizó una serie de ensayos voluntarios a ciegas, primero con noventa oficiales sanitarios noveles y, después, con 150, a quienes administró pervitina (P), cafeína (C) o un placebo (S). Entonces, les hizo pasar una noche entera (en el segundo ensayo, de las ocho de la noche a las cuatro de la tarde del día siguiente) resolviendo ejercicios matemáticos y realizando otras pruebas. Los resultados parecían inequívocos: al alba, los «individuos S» amanecieron con la cabeza apoyada en el pupitre, mientras que los «pervitinados» seguían maniáticamente centrados en las tareas, «despabilados [...] física y mentalmente ágiles», tal como consta en el acta del experimento. Incluso después de más de diez horas de concentración permanente, los voluntarios todavía se sentían «como si quisieran salir a divertirse».9

Sin embargo, después de evaluar los ensayos, Ranke no solo constató aspectos positivos. Los consumidores de pervitina no habían realizado especialmente bien las tareas que requerían un mayor esfuerzo de abstracción por parte del cerebro. En cuanto al cálculo, era más rápido, pero también erróneo. Además, la capacidad de concentración y retención no había mejorado en las preguntas más complejas y solo lo había hecho levemente en las tareas más absurdas. La pervitina combatía el cansancio, sin duda, pero no los hacía más listos. Ideal, pues, para los soldados, según se deduce de la nada cínica conclusión que se extrajo de los —probablemente— primeros experimentos sistemáticos con drogas de la historia militar: «Un medicamento excelente para animar de golpe a una tropa fatigada [...] Cabe suponer lo extraordinariamente importante que sería, desde el punto de vista militar, conseguir eliminar temporalmente el cansancio por vías médicas el día de la entrada en acción de una tropa [...] Una sustancia militarmente valiosa».*10

S: placebo, B: bencedrina, C: cafeína, P: pervitina...

... los primeros experimentos sistemáticos con drogas de la historia militar.

Gráfico que ilustra la estadística de los estados de cansancio en los sujetos de experimentación.

Animado por los buenos resultados, Ranke propuso la realización de pruebas de mayor envergadura en unidades militares regulares,11 pero, para su sorpresa, la petición no fue atendida. En el edificio Bendlerblock, sede de la Oficina General del Ejército de Tierra (actual Ministerio de Defensa), no reconocieron la fuerza explosiva de la droga —ni sus posibilidades, ni sus peligros—. Así, mientras el ambicioso científico Ranke ya imaginaba al soldado del futuro con alcaloides sintéticos en su equipamiento para atacar directamente al cerebro de una forma hasta entonces desconocida,12 sus superiores, los burócratas militares de Inspección Sanitaria, todavía no habían llegado tan lejos. Mientras estos seguían discurriendo sobre qué pan, si el integral o el blanco, era el mejor alimento para sus tropas, Ranke ya había llegado al brain food. Se había adelantado a lo que el médico y escritor berlinés Gottfried Benn, formado en tiempos del káiser en la institución predecesora de la Academia de Medicina Militar, formularía pocos años después en unos teoremas programáticos que describen al ser humano como moderno per se: «Pero los cerebros potentes no se fortalecen con leche, sino con alcaloides. Un órgano tan pequeño y de semejante fragilidad, capaz no solo de acometer pirámides y rayos gamma, leones e icebergs, sino también de crearlos y pensarlos, no se puede regar con agua subterránea como un nomeolvides. Ya hay suficiente agua estancada».13 Así lo describe Benn en el ensayo Provoziertes Leben («Vida provocada»), y las provocaciones a las que se refiere son los cambios en las corrientes neuronales, los nuevos pensamientos, las ideas frescas alentadas por una alimentación para el cerebro muy poco convencional.

No es de extrañar que la noticia de una amina despertadora de efectos tan sorprendentes corriera como la pólvora entre los jóvenes aspirantes a oficial sanitario. Sometidos al estrés propio de una carrera de Medicina, depositaron su confianza en los efectos milagrosos de la sustancia supuestamente potenciadora del rendimiento y no dejaron de tomarla. Fueron los precursores de los actuales estudiantes en universidades de todo el mundo en cuyos campus circulan pastillas revitalizantes como la ritalina y otros derivados anfetamínicos. Cuando la moda que el propio Ranke había desatado llegó a sus oídos y se enteró de que en la Universidad de Múnich había incluso una sala habilitada para que los alumnos con sobredosis, llamados cadáveres de pervitina, durmieran la mona, el director de la MA fue consciente del problema. Ranke debió de constatar que el consumo de dosis elevadas en su centro ya era habitual antes de los exámenes. Las calificaciones obtenidas dejaron mucho que desear y un colega, preocupado, escribió: «En los casos en los que hubo confesión, el resultado del examen fue extraordinariamente malo, así que hubo que suponer que uno normal no podría decir tantas tonterías».14

Ranke canceló a toda prisa otra prueba prevista para 1939 y redactó un escrito dirigido al resto de directores de instituto de su academia para advertirles del posible peligro de adicción e instarles a prohibir la pervitina en toda la institución.15 Pero ni Ranke ni, con él, la Wehrmacht consiguieron ahuyentar los espíritus que el primero había invocado: la metanfetamina se propagó frenéticamente y en las siguientes semanas y meses no se detendría ante las puertas de ningún cuartel.

Los últimos días de paz transcurrían en el país. Los oficiales sanitarios se preparaban para el inminente ataque a Polonia y hacían grandes pedidos directamente a las farmacias, ya que la Wehrmacht, de momento, no suministraba oficialmente la pervitina. Ranke solo podía limitarse a mirar. Menos de una semana antes del inicio de la guerra escribió a un general médico del Estado Mayor: «Entregar a la tropa un medicamento diferente cuyo uso no esté limitado a casos de urgencia constituye, naturalmente, un arma de doble filo».16 Las advertencias llegaban ahora demasiado tarde. Un experimento incontrolado de dimensiones gigantescas estaba en ciernes: sin instrucciones sobre cómo había que dosificar el estimulante, pero provista masivamente de él, la Wehrmacht asaltó al desprevenido y no dopado vecino del este.

Soy maquinista de un tren hospital del Ejército y estoy sometido a situaciones extenuantes, en las cuales sus pastillas han demostrado plenamente su eficacia, tanto para mí como para el personal. - Las dificultades parecen más fácilmente superables. - Ahora vuelvo a sentirme como nuevo.17

Los informes de los servicios sanitarios sobre el uso de metanfetamina durante el ataque a Polonia iniciado el 1 de septiembre de 1939 y que supuso el inicio de la Segunda Guerra Mundial llenan un clasificador entero en el Archivo Militar de Friburgo. Se trata de descripciones de todo tipo, acumuladas sin orden ni concierto y sin pretensión alguna de integridad ni representatividad. Tampoco dispuso de mucha más información el funcionario responsable Ranke, el cual había sido nombrado fisiólogo consultor de Defensa del Cuerpo de Inspección Sanitaria del Ejército de Tierra al comenzar la contienda. No hubo ningún estudio sistemático porque tampoco se hizo un uso sistemático de la sustancia; al contrario, su consumo era arbitrario, al gusto de cada comandante, oficial sanitario o soldado.

Por ejemplo, la 3.ª División blindada, que cruzó el Vístula en Grudziazd, giró en dirección a Prusia Oriental y, de allí, avanzó hacia Brest-Litovsk, informó de lo siguiente: «Euforia, aumento de la capacidad de atención, evidente mejora del rendimiento. Trabajo realizado sin problemas, manifiesto efecto estimulante y sensación de frescura. Todo el día de servicio sin descansar, ausencia de depresión y retorno al estado de ánimo normal».18

Considerando la guerra como una obligación que había que cumplir, la droga parecía que ayudaba a los tanquistas a no preocuparse demasiado sobre qué habían ido a hacer a aquel país extranjero y permitirles, simplemente, hacer su trabajo, aunque este incluyera matar a seres humanos: «Todos frescos y despabilados, máxima disciplina. Leve euforia y gran dinamismo. Ánimos levantados, mucha excitación. Ningún accidente. Efectos prolongados. Visión doble y cromática tras la toma de la cuarta pastilla».19 Hasta leves alucinaciones, aparentemente placenteras, acompañaron a los hombres, ya ebrios de victoria, en un ataque contrario al derecho internacional que, como resultado, posibilitaría la comisión de los posteriores crímenes del nacionalsocialismo en Polonia. «Remite la sensación de hambre. Especialmente favorable es también la aparición de un intenso impulso trabajador. El efecto es tan inequívoco que no puede ser fruto de la imaginación».

Un teniente coronel informó de su propia buena experiencia con la sustancia: «Ningún efecto secundario, ningún dolor de cabeza, mente totalmente despierta». Durante tres días y tres noches, el mismo militar mantuvo negociaciones de muy buen ánimo con los rusos en Brest-Litovsk sobre el reparto del territorio conquistado. Cuando, en el camino de vuelta, se topó con un grupo de defensores polacos, la metanfetamina le permitió «estar enchufado».20 Se desconoce cuántas personas perdieron la vida en este episodio.

A muchos la droga les parecía el compañero ideal para el campo de batalla. Su efecto desinhibidor hacía que esforzarse resultara más fácil, ya fuera haciendo marchas nocturnas —antes de las cuales «todos los tanquistas y conductores» consumían «siempre a medianoche con el objetivo de aumentar la atención»—, empujando tanques atascados, disparando o llevando a cabo otros «movimientos manuales automatizados».21

En todos los aspectos del ataque que costó la vida a 100 000 soldados polacos y 60 000 civiles al acabar el año, el estimulante ayudó a funcionar «sin síntomas de agotamiento hasta la conclusión de la misión». La sustancia aportaba el suplemento energético necesario para hacer que todo fluyera más fácilmente. Un oficial sanitario del 9.º Cuerpo de Ejército redactó exultante el siguiente comunicado: «Estoy convencido de que cuando hay que hacer grandes esfuerzos y es necesario tener a punto hasta el último miembro del equipo, una tropa provista de pervitina es superior a cualquier otra. Por ello, el médico de tropa abajo firmante ya ha solicitado la inclusión de reservas de pervitina en el TSA [botiquín de campaña]».22

«Anulación del estado de ánimo depresivo»: informe sobre la pervitina desde el frente.

Otro informe dice lo siguiente: «La mejora del rendimiento también se hizo evidente en los tanquistas y oficiales del cuerpo blindado durante los prolongados combates del 1 al 4 de septiembre de 1939, así como en la unidad de reconocimiento que empleó con total éxito esta sustancia durante los largos y agotadores desplazamientos nocturnos para mantener y mejorar la capacidad de atención en los patrullajes [...] Una mención especial merece el excelente efecto sobre la capacidad de trabajo y el ánimo de los oficiales de división sometidos a estrés, quienes reconocieron sin excepciones el aumento, tanto objetivo como subjetivo, del rendimiento que aporta la pervitina».

No solo a los tanquistas les iba bien un «aumento de la capacidad de atención». Un comandante médico explicó lo siguiente: «Especialmente a los motoristas se les exigían enormes esfuerzos cuando tenían que realizar trayectos largos por carreteras en malas condiciones, con polvo y calor, en viajes que, a veces, duraban de primera hora de la mañana a última de la tarde y cubrían el trayecto de Silesia a Leópolis, en Polonia, pasando por Bohemia-Moravia y Eslovaquia. Las pastillas se repartían sin decir para qué servían, pero, por su efecto fulminante, las tropas lo tenían claro al momento».23Easy riders teutones con las drogas de los laboratorios Temmler y las modernas gafas antipolvo de Ranke.

Sin embargo, también había voces críticas. El médico militar del 6.º Ejército (el mismo que caería derrotado en Stalingrado) recopiló varios partes de sus oficiales sanitarios subalternos y escribió a Ranke:24 «Los informes contradictorios revelan sin lugar a dudas que la pervitina no es un medicamento totalmente neutro. No es en absoluto conveniente confiar a las tropas el uso discrecional de la pervitina».25 Por lo visto, nadie estaba todavía muy versado en el uso del estimulante, pero el interés por el mismo ya se había despertado en todas partes. A este respecto, la frase final del informe del 4.º Cuerpo de Ejército resulta reveladora: «Para proseguir con los ensayos [...] se ha solicitado una cantidad mayor de pastillas de pervitina».26

Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939 como respuesta al ataque por sorpresa a Polonia. Sin embargo, al principio, en el Frente Occidental no se escuchó ni un solo disparo. En la llamada Sitzkrieg («guerra sentada»), los contendientes permanecieron inmóviles, cara a cara, durante meses. Nadie quería pelea. El shock de la Primera Guerra Mundial, donde en cuatro años no cambió casi nada pero murieron millones de soldados, había calado hondo. «No dispararemos si no disparáis», avisaban los alemanes a los franceses mediante pancartas.27 A diferencia de 1914, ningún bando quería apelar al ardor guerrero ni al orgullo nacionalista. «Los alemanes comenzaron la guerra —escribe Golo Mann—, pero nadie tenía ganas de pelear, ni los civiles, ni los soldados, ni mucho menos los generales».28

Pero uno de ellos veía las cosas de otro modo. Hitler quería atacar Francia cuanto antes, a ser posible en el otoño de 1939. Sin embargo, había un problema: los países aliados del oeste aventajaban claramente a Alemania en armamento y efectivos. A diferencia de lo que publicitaba la propaganda nazi de puertas afuera, el ejército alemán no era superior. Al contrario, tras la campaña de Polonia tuvo que renovar los equipos con urgencia. La mayoría de las divisiones tenían dotaciones deficientes y apenas la mitad eran operativas.29 La fuerza armada francesa, en cambio, era considerada una de las más potentes del mundo, y el Reino Unido, gracias a su imperio mundial, disponía de recursos prácticamente ilimitados para la economía de guerra.

Las cifras eran elocuentes: el bando alemán apenas llegaba a los tres millones de soldados, mientras que los Aliados sumaban un millón más. Ciento treinta y cinco divisiones de la Wehrmacht tenían que medirse con 151 del oeste, y 7 378 cañones de artillería debían competir con aproximadamente 14 000. En cuestión de tanques tampoco era diferente: 2 439 alemanes contra 4 204 de los Aliados, y, encima, estos últimos disponían de un blindaje doblemente reforzado: los de la Wehrmacht tenían un espesor de 30 milímetros de acero, mientras que los blindados franceses tenían un grosor de 60 milímetros y los británicos llegaban incluso a los 80. En cuanto a la fuerza aérea, la Luftwaffe podía emplear 3 578 aviones y los Aliados disponían de 4 469 aparatos.30

Según una máxima castrense, el agresor debe ser tres veces superior para poder invadir con éxito. No es de extrañar, pues, que al alto mando de la Wehrmacht no se le ocurriera ninguna estrategia alentadora. Sin embargo, Hitler, dando la espalda a la realidad, estaba convencido de que el espíritu combativo ario podría hallar alguna solución y, erróneamente inspirado por el rendimiento dopado en la campaña polaca, no dejaba de referirse a la «milagrosa valentía de los soldados alemanes».31

En realidad, el dictador tampoco sabía qué hacer. Las declaraciones de guerra francesa y británica lo tomaron desprevenido, ya que hasta el último momento había esperado que Europa occidental reaccionara a la invasión de Polonia con la misma mansedumbre que había demostrado ante el desmantelamiento de Checoslovaquia. Pero no fue así y Alemania tuvo que entrar en guerra contra media Europa sin estar suficientemente armada ni preparada. Hitler había llevado al Reich a un callejón sin salida y él mismo se encontró entre la espada y la pared. Halder, su jefe del Estado Mayor, lo había advertido: «El tiempo irá en nuestra contra si no sabemos aprovecharlo. Los recursos económicos del otro bando son superiores».32 ¿Qué había que hacer? Lo único que se lo ocurrió a Hitler fue una huida desesperada hacia delante, pero el alto mando de la Wehrmacht, realista y metódico, se mostró horrorizado ante semejante afán. De hecho, el «cabo de Bohemia» no gozaba de mucho prestigio entre los oficiales prusianos del Estado Mayor, quienes, cansados de sus erráticas ocurrencias e intuiciones repentinas, lo consideraban un diletante de la guerra. Un ataque mal preparado solo podía desembocar en una nueva derrota, como había sucedido en la Primera Guerra Mundial. Por ello, se llegó incluso a urdir un golpe de Estado. El comandante en jefe Von Brauchitsch y su jefe de gabinete Halder tenían la intención de arrestar a Hitler si este daba la orden de ataque, pero el plan fue abandonado después del intento de atentado sobre el canciller del Reich cometido por Georg Elser el 8 de noviembre de 1939 en la cervecería Bürgerbräukeller de Múnich.

En aquellos días de otoño de 1939 tuvo lugar en Coblenza un encuentro decisivo entre dos altos oficiales que desarrollaron codo con codo un osado proyecto. Erich von Manstein, de 52 años, general berlinés de carácter colérico y mejillas permanentemente encendidas, conversaba con Heinz Guderian, general de división blindada de origen prusiano oriental y solo un año más joven que él. Ambos pensaban que la única opción que tenía la Wehrmacht era avanzar por sorpresa con un ejército de tanques a través de la supuestamente infranqueable cordillera belga de las Ardenas para, a los pocos días, alcanzar la ciudad fronteriza francesa de Sedán e, inmediatamente después, precipitarse hacia la costa atlántica. Los Aliados, creyendo que el ataque se produciría en el norte, habían concentrado allí sus fuerzas. Por consiguiente, se podría sorprender y acorralar al grueso de la defensa en una especie de «golpe de hoz» —así se llamó también la Operación Manstein—. De este modo, el Reich se ahorraría una guerra de trincheras y desgaste imposible de ganar, como la de la Primera Guerra Mundial, y las aplastantes potencias aliadas quedarían por sorpresa separadas de su territorio interior y se verían obligadas a capitular. Así de fácil.

La audaz empresa solo generó desconfianza en el Estado Mayor. Allí, los tanques todavía se veían como torpes mastodontes que solo servían de apoyo a otro tipo de armamento, pero no para dirigir una ofensiva dinámica a través de un territorio montañoso e impracticable con unidades autónomas. El alto mando consideró que el plan de invasión esbozado era, sencillamente, disparatado, y para bajar los humos al imprudente Von Manstein, sus superiores lo destinaron al puerto báltico de Szczecin, lejos del futuro teatro de operaciones. En cuanto al permanente anhelo de Hitler de iniciar el ataque, los oficiales del Estado Mayor siguieron respondiendo con evasivas. El mal tiempo les sirvió en docenas de ocasiones como pretexto para no tener que atacar. En aquellos días se llegó a decir que la Wehrmacht solo tenía armamento para días soleados y que la efectividad de su fuerza aérea dependía de la ausencia de nubes en el cielo.

El Frente Occidental era, pues, un remanso de paz. Cuando, en octubre de 1939, el doctor Ranke visitó la villa barroca de Zweibrücken, cercana a la frontera del Palatinado con la Lorena francesa, los dientes de dragón antitanques apuntaban al cielo, pero los soldados pasaban la mayoría del tiempo echando partidas de cartas, fumando lo que les permitía su ración de tabaco —siete cigarrillos al día—, jugando al futbol o ayudando en la cosecha de la papa. De hecho, con su placidez estaban arrullando a los franceses, situados a unos pocos kilómetros de allí.

Pero ello no significaba que los alemanes no estuvieran en todo momento preparados para cambiar de humor en un abrir y cerrar de ojos, ya que en el bolsillo del pantalón siempre tenían a mano el medicamento despertador. Ranke constató rápidamente que «una buena parte de los oficiales lleva pervitina [...] Sus efectos favorables han sido confirmados por todos los encuestados, tanto entre las tropas motorizadas como en otras unidades».33 A pesar de la calma sepulcral reinante, todos sabían que la cosa podía empezar en cualquier momento. Y si la cosa empezaba, había que estar rebosantes de salud y frescos como una rosa a la velocidad del rayo. Por ello, el consumo ya se había convertido en una práctica habitual.

Alarmado por este uso profiláctico, Ranke escribió: «El problema no es si hay que introducir o no la pervitina, sino cómo debe ser consumida. La pervitina se utiliza masivamente, sin control médico». Insistió enérgicamente en la elaboración de una pauta, un prospecto, para regular el uso y «hacer que las experiencias en el este (la campaña de Polonia) den sus frutos en el oeste».34 Sin embargo, nunca se tomó ninguna medida al respecto.

Un síntoma de que la pervitina era moneda corriente es el hecho de que el propio Ranke la tomaba con regularidad y daba cuenta de ello abiertamente, tanto en sus cartas como en su diario de guerra. Dos pastillas de los laboratorios Temmler le servían, en una jornada de trabajo normal, para vencer el estrés de sus obligaciones y levantar el ánimo. Aunque era consciente de los peligros de la dependencia, el autodesignado experto en pervitina no llegó a ninguna conclusión sobre su persona. Para él, la droga seguía siendo un medicamento que él mismo se permitía en las cantidades que consideraba adecuadas. Si padecía efectos secundarios, no los reconocía como tales, sino que recurría al autoengaño: «A pesar de la pervitina, a partir de las 11 tengo más cefalea y trastornos digestivos». Sin rodeos, escribió lo siguiente a uno de sus colegas: «Facilita [...] claramente la concentración y provoca sensación de desahogo a la hora de acometer tareas difíciles. Por consiguiente, no solo es una sustancia despertadora, sino que también tiene un efecto claramente antidepresivo. No se observan daños permanentes incluso con sobredosis elevadas [...] Con la pervitina se puede trabajar perfectamente de 36 a 40 horas seguidas sin notar cansancio alguno».35

Pasar dos días y dos noches seguidas sin dormir se convirtió en algo habitual para el fisiólogo de Defensa. Durante los primeros meses de guerra no dejó de trabajar a toda máquina. Entre el frente, donde pronunciaba conferencias sobre la pervitina, y la capital del Reich, donde ampliaba su instituto, Ranke no tenía ni un minuto de descanso. Cada vez se exigía más y tomaba la droga con más regularidad para no bajar el rendimiento, hasta que sufrió el clásico síndrome de burnout —entonces el concepto todavía no existía—. En su diario afirmaba valientemente: «Personal: mi depresión ha desaparecido. Desde el 8 de noviembre al mediodía vuelvo a estar en condiciones de trabajar».36 Pero solía acostarse tarde y pasaba «una buena parte de la noche en vela», y al día siguiente se quejaba de estar «al borde del colapso». Este ejemplo de paulatino descenso al pozo de la dependencia es de manual. Ranke intentaba forzar sus límites ayudándose de la química, incluso cuando ya no podía más, pero no siempre lo conseguía: «19-11-39. Incapacidad laboral total debido a la presión por la reunión e inspección inminentes».37 Y no era el único al que se le agotaban las pilas por los esfuerzos de la guerra y el consumo de pervitina. La correspondencia que mantuvo en aquellos días muestra que una cantidad creciente de oficiales tomaba la sustancia para poder cumplir con sus obligaciones.

La adicción se propagó también fuera del ámbito militar. En 1939, la fiebre de la pervitina recorrió el III Reich y se ensañó, por ejemplo, con las amas de casa que, en plena menopausia, «engullían pastillas como si fueran bombones»,38 las madres primerizas que, durante el período puerperal, tomaban metanfetamina para combatir la depresión posparto antes de dar el pecho, o las viudas exigentes que buscaban a su postrera media naranja en las agencias matrimoniales y se desinhibían en la primera cita con elevadas dosis. El ámbito de indicación del medicamento ya no conocía límites. Partos, mareos, vértigos, alergias, esquizofrenia, neurosis de ansiedad, depresiones, abulia, trastornos cerebrales... Daba igual: doliera lo que les doliera, los alemanes siempre echaban mano del tubito azul, blanco y rojo de Pervitin.39

Como, desde el inicio de la guerra, hasta el café era difícil de conseguir, la metanfetamina solía sustituirlo en los desayunos para alegrar un poco los tiempos. Esta época de carencias fue descrita por Gottfried Benn, también en clave química, con las siguientes palabras: «En vez de para atiborrar a pilotos de bombarderos o zapadores de trincheras, la pervitina debería emplearse con determinación en las escuelas superiores para las oscilaciones cerebrales [...] Llámese ritmo, droga o entrenamiento autógeno moderno: se trata del secular anhelo humano de superar las tensiones que se han vuelto insoportables».40

A finales del otoño de 1939, el Servicio de Salud del Reich reaccionó a la ya innegable tendencia. El secretario de Estado Leo Conti, «líder de la Salud del Reich» —una especie de ministro de Sanidad—, intentó impedir, si bien con algo de retraso, que «todo un pueblo sucumba al estupefaciente».41 Conti observó que «las molestas reacciones concomitantes neutralizan por completo el efecto favorable alcanzado tras la aplicación» y, con el objetivo de endurecer el marco legal, se dirigió al Ministerio de Justicia para expresar su «preocupación sobre el hecho de que, si se instaura la tolerancia hacia la pervitina, una buena parte de la población podría quedar incapacitada [...] Quien quiera eliminar el cansancio con pervitina, debe saber que esta conduce irremisiblemente a una lenta desintegración de las reservas físicas y psíquicas necesarias para rendir y, con ello, al colapso».

En un llamamiento personal formulado a la manera nacionalsocialista, Conti apeló también a la participación de los colaboradores voluntarios de la lucha antidroga: «La gravedad del momento debería vetar a todo hombre alemán y mujer alemana la entrega a placeres dudosos. El ejemplo personal del repudio a los estupefacientes es, en nuestros días, más necesario y conveniente que nunca [...] Colaboren también ustedes con su trabajo a proteger y fortalecer la vida familiar alemana cuando esta se vea amenazada por el consumo de estupefacientes. De esta manera contribuirán a aumentar la capacidad de resistencia de nuestro pueblo».42

En noviembre de 1939, Conti ordenó que la pervitina se dispensara «exclusivamente con receta médica»43 y, pocas semanas después, pronunció un discurso en el ayuntamiento de Berlín ante miembros del Colegio Alemán Nacionalsocialista de Médicos para advertir del «nuevo y gran peligro que, con todos los efectos secundarios de la adicción, seguramente no podremos evitar».44 Sin embargo, sus palabras no debieron de tomarse muy en serio, porque el consumo siguió aumentando. Muchos farmacéuticos tenían manga ancha ante la nueva norma e incluso servían a sus clientes envases con contenido de uso clínico sin necesidad de receta. Cada vez era menos problemático conseguir hasta varias ampolletas de pervitina inyectable al día o adquirir de golpe varios cientos de pastillas en las farmacias.45

Entre los soldados tampoco cambiaron las cosas, ya que la obligación de presentar receta médica estaba limitada a la población civil. Pero Conti no se dio por vencido. Con el trasfondo del conflicto bélico real, el líder de la Salud del Reich declaró una guerra en toda regla contra las drogas al instar a la Wehrmacht a pronunciarse sobre el «uso, abuso y los eventuales daños», ya que había observado «que nuestros jóvenes soldados ofrecen un aspecto penoso, a menudo parecen extremadamente decaídos y envejecidos». Pero el Servicio de Salud del Reich de Conti era un organismo civil, así que los militares protestaron de inmediato contra tal injerencia: «La Wehrmacht no puede renunciar a provocar, también mediante el uso de medicamentos [...] un aumento temporal del rendimiento o un cese del agotamiento», respondió, tan frío como impasible, el inspector sanitario del Ejército de Tierra, Waldmann.46

El 17 de febrero de 1940 —el mismo día en que Conti había enviado su escrito de protesta a la Jefatura Sanitaria del Heer—, se celebró en la Cancillería del Reich una reunión trascendental entre Hitler, el general Von Manstein y el recién nombrado comandante de división blindada Erwin Rommel. Von Manstein, con las manos como siempre metidas hasta el fondo de sus bolsillos, tenía permiso para explicar con todo detalle el arriesgado plan de ataque del que ningún miembro del alto mando quería oír hablar. En cambio, Hitler — quien, por lo demás, siempre interrumpía a sus generales— escuchaba fascinado mientras Von Manstein aleccionaba sobre cómo avanzaría a través de una cordillera prácticamente infranqueable para sorprender a franceses y británicos.47 Aunque el Führer no soportara a aquel general que expresaba su pericia militar con indisimulada arrogancia —«seguramente un sujeto particularmente listo y de gran talento táctico, pero no me fío de él»48—, la estrategia basada en la sorpresa lo convenció inmediatamente. Sería el factor tiempo lo que decidiría sobre el éxito o el fracaso; la rapidez, la ocurrencia, y no solamente el armamento, serían determinantes. De repente, la inferioridad material de los alemanes dejó de ser un impedimento para atacar. Hitler no tuvo dudas y se aferró a la idea como a un último recurso: «El Führer dio el consentimiento a las explicaciones. Poco después, se dictó la nueva y definitiva orden de despliegue», concluye la orgullosa nota de la conversación redactada por Von Manstein.49

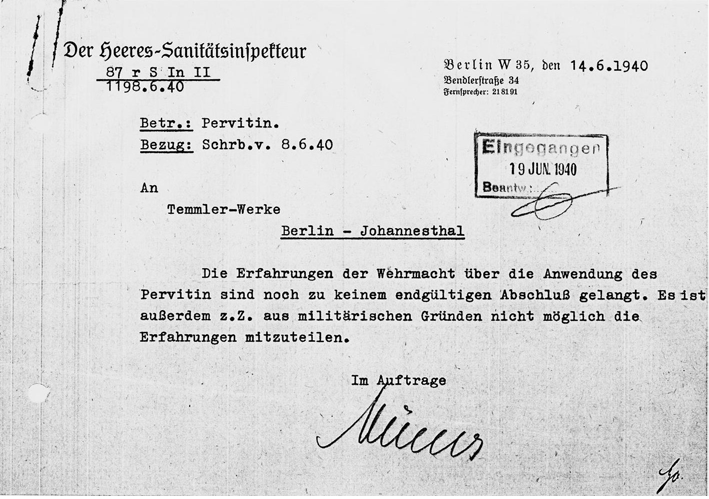

El «Decreto sobre sustancias despertadoras» del 17 de abril de 1940: un prospecto para el consumo de drogas en la Wehrmacht.

Pero no estaba del todo claro que un avance rápido por las Ardenas fuera realmente factible. La inaccesibilidad del terreno podría paralizar a las tropas y el enemigo, incluso estando débilmente apostado, podría contenerlas. Si así ocurriera, los Aliados tendrían tiempo suficiente para acudir con refuerzos desde el norte y el sur y someter a los alemanes. Por consiguiente, el «golpe de hoz» solo tendría éxito si se conseguía avanzar día y noche sin parar y, sobre todo, sin dormir. Hitler disipó cualquier duda entre los presentes: por supuesto que un soldado alemán, gracias a su fuerza de voluntad, podría pasar noches y días en plena disposición para combatir si la situación lo requería. Exactamente como él había hecho cuando era mensajero en las trincheras de Flandes durante la Primera Guerra Mundial.

En realidad, los soldados no tendrían que poner a prueba su enorme fuerza de voluntad. ¿Para qué, si no, estaba la pervitina? Los preparativos para la nueva orden de despliegue eran febriles en el alto mando del Ejército de Tierra. Como también había que planificar los servicios sanitarios, alguien se acordó de las pruebas de la Academia de Medicina Militar. El 13 de abril de 1940, más de tres semanas antes del ataque, el inspector sanitario del Ejército de Tierra Waldmann informó ante el coronel general Von Brauchitsch, comandante en jefe del Heer. Tema: «Pervitina. Decreto sobre el uso prudente pero necesario en situaciones especiales».50 Ranke fue llamado a conversaciones y realizó varias veces en Berlín el trayecto que separaba la MA en la Invalidenstrasse del edificio Bendlerblock junto al Landwehrkanal. El director de la Academia de Medicina Militar tuvo que preparar a toda prisa una conferencia que debía pronunciar ante el Estado Mayor y redactó un folleto explicativo sobre la pervitina, un prospecto a medida de la Wehrmacht.51

El 15 de abril, Ranke recibió una carta del oficial médico de la división blindada Von Kleist, la cual debía encabezar el avance por las Ardenas. En dicha unidad, el consumo de drogas era habitual: «La pervitina como sustancia despertadora parece adecuada para contrarrestar los síntomas de agotamiento después de grandes esfuerzos físicos y mentales, sobre todo también en soldados y trabajadores intelectuales [...] a los que se les exige una especial frescura psicológica, receptividad, concentración y discernimiento, así como para reducir la necesidad de dormir. Las observaciones [...] se han efectuado en parte en la campaña de Polonia, en parte en ejercicios de marcha y conducción con tropas, así como en la autoexperimentación por parte de numerosos oficiales sanitarios y de tropa».52 No era momento de dudar: la cuenta atrás comenzaba y Ranke pidió a los laboratorios Temmler que aumentaran de inmediato la producción. Dos días después, el 17 de abril de 1940, circulaba por la Wehrmacht un documento sin parangón en la historia militar.

El llamado «Decreto sobre sustancias despertadoras» se distribuyó entre un millar de médicos de tropa, varios centenares de oficiales médicos de división, oficiales sanitarios superiores y cargos competentes de las Waffen-SS, el brazo militar de las SS. El primer párrafo era tan lacónico como explosivo: «La experiencia en la campaña de Polonia ha demostrado que, en determinadas situaciones, la superación del cansancio de una tropa sometida a grandes esfuerzos puede influir de manera decisiva en el éxito militar. Si con el sueño se pone en peligro dicho éxito, superarlo en situaciones especiales puede ser más importante que cualquier consideración relacionada con los posibles daños asociados. Para vencer el sueño [...] están disponibles las sustancias despertadoras. La pervitina se ha introducido sistemáticamente en el equipo sanitario».53

El texto era de puño y letra de Ranke y lo había firmado el comandante en jefe del Ejército de Tierra, Von Brauchitsch. La dosis establecida era de una pastilla al día y, por la noche, «para prevenir, dos pastillas seguidas y, en caso necesario, una o dos más cada tres o cuatro horas». En casos excepcionales estaba permitido «impedir el sueño durante más de 24 horas» —¿y qué era una invasión sino un caso excepcional?—. Como posible síntoma de intoxicación, el decreto hablaba de un «estado de ánimo beligerante» —¿era una advertencia o un estímulo?—. El decreto añadía: «Una dosis correcta aumenta claramente la autoestima y reduce las objeciones antes de acometer cualquier trabajo duro; así se eliminan las inhibiciones sin que disminuyan las capacidades sensoriales, como sucede con el alcohol».54

Por consiguiente, la Wehrmacht fue la primera fuerza armada del mundo que apostó por una droga química. Y Ranke, el fisiólogo del Ejército de Tierra adicto a la pervitina, asumió la responsabilidad del uso regulado de la sustancia. Empezaba una nueva forma de hacer la guerra.

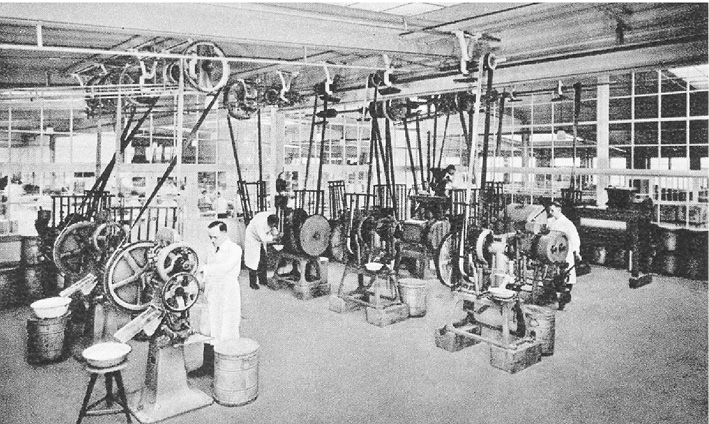

En la cadena de producción de Temmler, docenas de trabajadoras vestidas con bata blanca manipulaban unas máquinas circulares con forma de tarta mecánica. Unas palas de acero empujaban el tráfico incesante, a millares, de pastillas terminadas hacia las cintas transportadoras, donde, a base de sacudidas, empezaban a bailotear, listas para la inspección manual. Los dedos de las mujeres, enfundados en guantes claros, se deslizaban como antenas de abeja por el níveo esplendor pastillero y hacían el reparto: las malas al buche y las buenas a los envases especiales para las alforjas de los soldados; estos envases, a las cajas de cartón de la Wehrmacht y, estas, a los cajones de madera con el águila imperial grabada. Todo el mundo hacía horas extras porque la Academia de Medicina Militar metía prisa: el pedido tenía que estar en manos del cliente lo antes posible.

En un día se podían prensar 833 000 pastillas. Había que hacerlo, porque la Wehrmacht había solicitado la cantidad descomunal de 35 millones de unidades para los ejércitos de Tierra y Aire.55 Heinrich Böll ya no tendría que pedir avituallamiento a sus padres nunca más.

Preparando un pedido al por mayor en Temmler...

... 35 millones de dosis de metanfetamina para el Heer y la Luftwaffe.

El éxito radica en la rapidez. Todo depende de sorprender continuamente al adversario.56

De la orden de ataque del grupo blindado Von Kleist

Unas franjas fosforescentes trazadas a media altura en los troncos de los robles indicaban el camino recién abierto entre la maleza hacia un pequeño promontorio del bosque. Allí estaba la sala de mapas, un barracón de madera de apenas una brazada de anchura. Colgado en la pared había un relieve de Flandes que parecía tanto más tridimensional si se miraba desde la ventana hacia las colinas del Eifel y, detrás, las Ardenas. Hoffmann, el reportero gráfico del Reich y amigo íntimo del doctor Morell, se había apostado afuera y tomaba fotos como un poseso.

El Felsennest («Nido en la Roca»), el cuartel general del Führer, se hallaba cerca de Rodert, un pueblecito de pistas de arena y casas de entramado en Bad Münstereifel. El 10 de mayo de 1940, a las siete de la mañana, el general de división Jodl informaba de la situación militar. En el norte de Bélgica, paracaidistas alemanes procedentes de Colonia habían tomado por la noche el enclave estratégico del fuerte Eben-Emael. Era un simulacro destinado a reforzar en los Aliados el convencimiento de que los alemanes atacarían por el norte. En realidad, el grueso de la Wehrmacht estaba dispuesto en un lugar muy distinto, mucho más al sur, en las proximidades de la frontera luxemburguesa. Allí rugían sin cesar los motores de los tanques en formación. Ligeramente avanzado, con su llamativa estructura de antenas, se hallaba el vehículo semioruga de radiocomunicación del general Guderian. Sin embargo, la moral de la tropa todavía estaba lejos de ser belicosa. «Dondequiera que llegábamos reinaba una calma triste, por no decir una profunda sensación de frustración», informó un oficial.57

La sensación de inseguridad y confusión reinante entre los agresores se debía a que el tan ambicionado despliegue alemán se encontró en medio de un atasco casi interminable nada más empezar. En vez de iniciar la marcha a buen ritmo y aprovechar aquel factor sorpresa tan decisivo, se produjo un caos terrible y un colapso de tráfico inmenso sin haber salido todavía de suelo alemán. El motivo no fue ninguna sorpresa: los carros de caballos de infantería se fueron agolpando en las carreteras más anchas, reservadas en realidad a los tanques, y pronto ya nada fluyó como debía. Los vehículos del grupo blindado Von Kleist, la mayor unidad motorizada nunca antes movilizada en la historia militar —41 140 máquinas, de las cuales 1 222 eran carros de combate—, quedaron pegados uno a otro, parachoques con parachoques. El alud de chapa y acero quedó atascado a lo largo de más de 250 kilómetros, formando una fila que se prolongaba hasta la ribera del Rin. Fue el embotellamiento de tráfico más largo de la historia de Europa. Expuesta a la vista de todos, maniobrando torpemente de un lado a otro y sin poder avanzar, la potencia militar alemana podría haber sido pasto de los ataques aéreos y los Aliados habrían podido sofocar la invasión en su origen. Sin embargo, como nadie esperaba un ataque por semejante ojo de ajuga, el gigantesco estacionamiento de tanques pasó totalmente inadvertido. Los servicios de información franceses no vieron lo que se estaba fraguando y fueron incapaces de sacar provecho alguno de aquel caos organizado por la Wehrmacht.

La causa de la confusión en el lado alemán se debía a que en el alto mando seguían sin creer que los tanques fueran capaces de encabezar la invasión y, por ello, se les habían asignado muy pocas carreteras y ningún sector de combate propio. Todavía no se podía hablar de blitzkrieg o guerra relámpago, ya que nadie entendía o había interiorizado el concepto. Las únicas excepciones fueron unos pocos generales, con Guderian a la cabeza, quien, por radio, intentó desesperadamente que la infantería despejara las veredas, pero esta consideraba rivales a los tanques y quiso, como siempre había hecho, capitanear el avance. Así, sus camionetas, carros de caballos y soldados de a pie —muchos de los cuales todavía iban armados con los mismos fusiles que se habían echado al hombro sus padres en la Primera Guerra Mundial— siguieron taponando los caminos. Finalmente, después de eternas maniobras hacia delante y hacia atrás, los tanques consiguieron salir del caos e iniciaron el avance por las empinadas y sinuosas carreteras que recorrían los angostos valles de la cordillera. Recuperado el tiempo perdido, podrían demostrar de lo que eran capaces. Ya nada les podría detener hasta el canal de la Mancha. O casi nada.

«A lo grande y sin contemplaciones»58

Francia murió posiblemente en 1940: la derrota ante los alemanes se produjo en once días y el país ya no se recuperó de semejante humillación.59

Frédéric Beigbeder

«La tarea encomendada al Ejército de Tierra es muy difícil —anotó en su diario el general Halder, jefe del Estado Mayor del Heer—. No se puede realizar ni en este territorio (la zona del río Mosa) ni con esta relación de fuerzas enfrentadas, sobre todo en términos de artillería [...] Tenemos que recurrir a medios extraordinarios y asumir el riesgo que ello implique».60 La metanfetamina era uno de estos medios extraordinarios y los soldados necesitaban tomarla urgentemente cuando el general Guderian les ordenó: «Os pido que no durmáis durante tres días y tres noches si es necesario».61 Y era necesario, porque si en ese tiempo llegaban a la ciudad fronteriza francesa de Sedán y atravesaban el Mosa, los alemanes se plantarían en el norte de Francia antes que el grueso del ejército galo, que todavía se hallaba en el norte de Bélgica y avanzado en el sur junto a la Línea Maginot.

En cuanto al suministro, la Wehrmacht lo tenía todo preparado. Los jefes de intendencia habían solicitado las pastillas con tiempo. Por ejemplo, el general Graf von Kielmansegg (quien en la década de 1960 fue comandante en jefe de las fuerzas aliadas terrestres de la OTAN en Centroeuropa) había hecho un pedido de 20 000 unidades para su 1.ª División blindada.62 La noche del 10 al 11 de mayo se produjo la toma masiva. Miles de soldados tomaron el medicamento del dobladillo de la gorra de campaña63 o lo recibieron de sus oficiales sanitarios, se lo metieron en la boca y lo tragaron con ayuda de un poco de agua.

Veinte minutos después, todo empezó. Las neuronas empezaron a liberar neurotransmisores en los cerebros. De golpe, la dopamina y la adrenalina aumentaron la capacidad perceptiva sensorial y sumieron al organismo de los soldados en un estado de alerta absoluta. La noche se iluminó: ya nadie dormiría. El camino se aclaró y el gigantesco dragón de la Wehrmacht avanzó sin detenerse en dirección a Bélgica. La desgana y la frustración iniciales hicieron sitio a otro tipo de sensaciones más extrañas. Comenzaba algo que más tarde nadie supo explicar en un primer momento. Una helada inquietante invadía cada poro capilar, un frío ardiente dominaba a todos desde dentro. No eran las «tempestades de acero» narradas por Ernst Jünger en sus memorias sobre la Primera Guerra Mundial, sino verdaderas tormentas químicas mezcladas con lluvias de ideas eufóricas que aumentaban al máximo el nivel de actividad. Los conductores conducían. Los radiotelegrafistas, equipados con encriptadoras que recordaban a máquinas de escribir futuristas, radiotelegrafiaban. Los soldados rasos, con pantalón de campaña negro y camisa gris oscura, avanzaban en cuclillas en posición de disparo con el ojo puesto en la mirilla del fusil. Ya no hubo pausas. Se había iniciado un asalto químico al cerebro. El organismo liberaba grandes cantidades de nutrientes y aumentaba la producción de azúcar para que el motor funcionara a la máxima potencia. Los émbolos subían y bajaban cada vez más rápido. La presión arterial media ascendió hasta un 25% más. Los corazones latían como tambores en la caja de cilindros del pecho.

A la mañana siguiente tuvo lugar el primer combate. Los defensores belgas se habían hecho fuertes en búnkeres sobre una colina cercana al pequeño municipio fronterizo de Martelange. Delante tenían un repecho de varios centenares de metros que los hacía inexpugnables. Solo un ataque frontal podría vencerlos, pero les parecía un suicidio. Exactamente eso hicieron los drogados infantes de la Wehrmacht, quienes avanzaron corriendo a través de la zona letal. Los belgas, sorprendidos por aquel temerario avance, decidieron que lo mejor era retroceder. Los atacantes, totalmente desinhibidos, en vez de asegurar el enclave —tal como se había hecho en toda la historia militar precedente—, fueron al acecho del enemigo y lo obligaron a emprender la huida definitiva. Este primer enfrentamiento fue sintomático.

Tres días después, el comandante de división informó de la llegada a la frontera francesa. Sedán estaba enfrente. Muchos soldados no habían pegado ojo desde el inicio de la campaña, pero no había tiempo que perder: a las 16:00 horas en punto estaba previsto que comenzara el fuego de la artillería alemana. El bombardeo masivo desde el cielo ya estaba teniendo lugar. Cada vez que los aviones de la Luftwaffe emprendían el temerario vuelo en picado y se abalanzaban a velocidad de vértigo sobre las posiciones francesas hasta casi tocar el suelo, los pilotos hacían sonar unas sirenas estridentes —conocidas como trompetas de Jericó— y soltaban las bombas. Todos los cristales vibraban por la onda expansiva y los edificios de la ciudad fronteriza temblaban. Descarga tras descarga, la meta se encendía en los cerebros, los neurotransmisores arremetían como proyectiles, retumbaban en las hendiduras sinápticas, reventaban y derramaban su cargamento explosivo: las vías nerviosas se convulsionaban, los huecos neuronales se encendían, solo se oían silbidos y zumbidos. Abajo, las tropas defensoras se acurrucaban y temblaban en sus búnkeres. El ruido de sirenas de los aviones en caída libre penetraba en los oídos y ponía los nervios de punta.64

En el transcurso de las horas siguientes, 60 000 hombres, 22 000 camiones y 850 tanques cruzaron el río: «Nos invadió una especie de euforia, un estado de excepción —explicó uno de los participantes—. Estábamos en los vehículos, cubiertos de polvo, extenuados y acelerados».65 Los alemanes tomaron la ciudad fronteriza en un estado de éxtasis sin precedentes. «El ardor guerrero nunca se extinguirá para abatir caballerosamente al enemigo», reza el informe oficial de la Wehrmacht.66 En realidad, la droga contribuyó enormemente a trasladar a la tropa aquella exaltación bélica que en la Primera Guerra Mundial había tenido una motivación principalmente nacionalista.

El ejército de reserva francés acudió a toda prisa, pero llegó con unas pocas y decisivas horas de retraso, y fue presa del pánico. Entonces los alemanes ya habían cruzado el Mosa y la represa había sido destruida. Hasta su capitulación, los franceses ya no pudieron revertir esta dinámica. Nunca reaccionaron a tiempo, siempre fueron sorprendidos y arrollados y en ningún momento tomaron la iniciativa. Un informe de la Wehrmacht dice: «Cuando nuestros tanques aparecen de repente, los franceses están tan confundidos que su defensa solo puede reaccionar débilmente».67

El historiador francés Marc Bloch, que combatió por su país en mayo y junio de 1940, habla de una derrota intelectual: «Nuestros soldados fueron vencidos, se dejaron vencer con demasiada facilidad porque nuestro pensamiento iba rezagado». Es decir, porque en los cerebros franceses no reinaba el mismo estado de excepción teñido de euforia. «Te encontrabas alemanes por todas partes, viajaban sin rumbo fijo por toda la zona —explica Bloch para describir el terrible desconcierto que provocaban los atacantes—. Creían en la acción y lo inesperado. Nosotros nos instalábamos en el inmovilismo y lo conocido. Durante toda la campaña, los alemanes no abandonaron la terrible costumbre de aparecer por donde no debían: no respetaban las reglas del juego [...] Esto significa que determinadas carencias, imposibles de negar, se explican principalmente por el ritmo demasiado lento que teníamos inculcado en nuestros cerebros».68

Las víctimas francesas ocasionadas por los bombardeos de aquel primer día en Sedán ascendieron a 57, una cifra relativamente baja. Lo que sí tuvo consecuencias devastadoras fueron los efectos psicológicos causados por el ataque de los desatados alemanes. Y esta campaña se decidió en las psiques. Con respecto al veloz paso alemán por el Mosa y el fracaso defensivo francés, un informe de investigación galo habla de «phénomène d’hallucination collective».69

La guerra relámpago fue controlada con metanfetamina, por no decir que estuvo basada en la metanfetamina.70

Dr. Peter Steinkamp, historiador de la medicina

Las ventajas que ofrece un estimulante con respecto a una invasión son obvias: la guerra se desarrolla en el espacio-tiempo, por lo que la rapidez es decisiva. La Primera Guerra Mundial sería una excepción, ya que en ella se invadió muy poco territorio a lo largo de cuatro años. En cambio, si Napoleón hubiera podido llevar sus tropas al frente de Waterloo dos horas antes, la batalla habría ido por otros derroteros.

En el informe de la Wehrmacht se describe el avance impregnado de metanfetamina llevado a cabo por Guderian: «En una decisión súbita, el general abandona solo con su vehículo todoterreno el margen meridional del Mosa y conduce en dirección a Donchery [...] forzando el motor, sin parar, día y noche, hasta donde el combustible lo permite».71 La realidad es menos inocente de lo que estas líneas dejan entrever. Aquella fue una guerra de conquista en la que murieron miles de seres humanos y sirvió de banco de pruebas para posteriores campañas,72 ya que se llevó a cabo de una manera innovadora y sin precedentes. Por mucho que Guderian, con su peculiar bigote gris y sus habituales prismáticos colgando del cuello, se refiriera a un milagro, lo cierto es que él inventó en aquellos días (y sobre todo noches) la guerra relámpago. En menos de cien horas, los alemanes ganaron más territorio que en los cuatro años de la Primera Guerra Mundial. En el plan de batalla se había otorgado al grupo blindado Von Kleist, que también estaba asignado a Guderian, plena libertad operativa siempre que se moviera con la suficiente rapidez e hiciera avanzar el frente. En cuanto los tanques dejaran de avanzar, la división Von Kleist se integraría en la unidad superior. Esta orden resultó ser una hábil programación psicológica, ya que la tropa blindada desarrolló la ambición necesaria para no detenerse ante nada ni tener que incorporarse a la unidad, sino todo lo contrario: después de partir ya no se dejó atrapar y siguió avanzando como punta de lanza.

Guderian, montado en su vehículo semioruga de radiocomunicación y flanqueado por los oficiales asistentes en motocicletas con sidecar, viajó poco más o menos que autárquicamente desde que salió de Sedán. Asegurar la posición y establecer una cabeza de puente, tal como mandaban los cánones, ya no entraba en sus cálculos. Después de tomar la ciudad fronteriza, el general siguió atacando a pesar de haber recibido la orden estricta de detenerse y, en el éxtasis de la batalla, llegó incluso a plantearse el desacato. ¿Cubrir flancos? Eso era antes. Ahora había que ir más rápido que cualquiera que lo atosigara por los costados. ¿Asegurar refuerzos? Para qué, si llevaba consigo todo lo que necesitaba su unidad. Un ingenioso sistema de bidones garantizaba el suministro de gasolina a las filas más avanzadas, mientras que de la pervitina se encargaba el Parque Sanitario Principal, la gran farmacia de la Wehrmacht.73

Cuatro días después, los Aliados seguían estupefactos por el avance de los alemanes. No sabían qué hacer ante aquel atacante imprevisible que no actuaba metódicamente, sino que únicamente tenía como objetivo llegar a la costa atlántica lo antes posible y cerrar el cerco. El camino hasta allí sería el resultado de una planificación ad hoc donde la metanfetamina desempeñó un papel fundamental.

«Conducimos sin parar, así de rápida marcha la columna. El general deja que sus hombres marquen el ritmo. En este día se cubren grandes distancias. Dos oficiales de una columna de refuerzo francesa son llevados ante el general: “Oh, los alemanes muy rápido — très, très vite—”. Están perplejos por su repentina captura. No tenían ni idea de dónde ni cuándo llegaríamos [...] El viaje prosigue hacia Montcornet. Los vehículos ruedan a toda velocidad en este tramo. El general tiene que indicar nuevas rutas de marcha. Así de increíblemente rápido va todo»,74 se explica en el informe sobre el avance de Guderian. Y prosigue: «En el mercado hay franceses que descienden de sus vehículos y nos acompañan un tramo en nuestra columna. Nadie se ha podido ocupar todavía del enclave. El general se detiene junto a la iglesia y dirige el tráfico ayudado por su edecán. Una división por la derecha, otra por la izquierda. Todos pasan como en una carrera».75

La blitzkrieg se había desvinculado y funcionaba sola. En aquellos agitados días primaverales de mayo de 1940, la guerra relámpago simbolizaba la modernidad en evolución, rompiendo todas las ataduras y superando todos los límites. En lo sucesivo, tampoco se podría imaginar sin drogas estimulantes.

Erwin Rommel, el general alemán más conocido de todos los tiempos, no era precisamente un experto en tanques, sino que provenía de la Infantería, el pueblo llano del Ejército de Tierra. Pero fue precisamente su ignorancia con respecto a los colosos de acero y sus posibles movimientos lo que ayudó al general suabo a actuar sin convencionalismos en esta batalla. Dirigía su 7.ª División blindada intuitivamente, como si fuera un pelotón de asalto, y no esperaba a que los ingenieros montaran puentes portátiles, sino que metía sus vehículos de gran tonelaje en transbordadores para cruzar los ríos franceses. Y le funcionaba. Winston Churchill, nombrado primer ministro británico el mismo día del ataque alemán, se equivocó como pocas veces cuando trató de tranquilizar a su homólogo francés Reynaud: «La experiencia demuestra que las ofensivas se detienen pasado cierto tiempo [...] En cinco o seis días tendrán que parar para reaprovisionarse y, entonces, surgirá la posibilidad de una contraofensiva».76

Rommel no se detuvo. Demasiado ágil como para dejar flancos de ataque, el general avanzó inexorablemente. Al igual que Guderian, aprovechó la excelente logística alemana que, como un comodín letal, permitía a este tahúr imprevisible, incontrolable e irreprimible subir cada vez más la apuesta. En el cuartel general lo admiraban: «Ojalá me destinaran a la primera línea del frente, como el general Rommel. ¡Él sí que tiene agallas, siempre en el primer vehículo de su división!».77 Hasta su superior, el general Hoth, dejó de darle órdenes, porque cuando estas llegaban por escrito al puesto de mando, Rommel ya hacía tiempo que había cruzado las montañas y perdido el contacto por radio. Ya no olía el peligro —un síntoma típico del consumo elevado de metanfetamina—. De noche seguía arremetiendo y atacaba incluso posiciones muy bien consolidadas sin detener los tanques, abriendo fuego como un energúmeno con todos los cañones y sorprendiendo siempre al enemigo. Los franceses se desesperaban ante aquellos mastodontes de acero que se abalanzaban sobre sus baterías de defensa como caballos desbocados. ¿Cómo había que pararlos? No podían dar ninguna orden de defensa porque eran situaciones que nunca se habían practicado en las maniobras.

Hacia el final de esta primera semana de la batalla de Francia se produjo una fantasmagórica escena que arroja una luz esclarecedora sobre la manera de actuar de los alemanes. En la noche del 16 al 17 de mayo de 1940, Rommel, liberado desde hacía tiempo de la cadena de mando, recorría a toda velocidad la carretera de Solre-le-Château, en el norte de Francia, en dirección a Avesnes. La casualidad quiso que la 5.ª División de Infantería, parte de la 18.ª y la 1.ª División blindada alemanas hubieran plantado el campamento nocturno precisamente sobre esa ruta. Sin dudar ni un segundo, el general de división se abalanzó sobre ellas y aplastó todo lo que se le puso por delante. A lo largo de diez kilómetros, lanzando andanadas, arrambló y dejó en las cunetas a cientos de camiones y tanques sobre los cuales habían sido acomodados muertos y heridos, y siguió avanzando con las orugas de sus tanques cubiertas de sangre, erguido entre dos oficiales de su Estado Mayor en la torreta del tanque de mando, con la gorra inclinada hacia la nuca, animando el avance.78

La guerra relámpago de los alemanes, quienes ya no tuvieron que dormir más, excedió todos los límites. Se había sembrado la semilla para futuras orgías de violencia. Aquellos soldados parecían no detenerse ante nada ni nadie y, poco a poco, empezaron a creerse la superioridad que les atribuía la propaganda nazi; la metanfetamina, que también los hacía creerse superiores, alimentó esta idea errónea. Los primeros rumores de una «invencible Wehrmacht» empezaron a circular. En el palacio del Elíseo, el ministro de Guerra francés, Édouard Daladier, no quiso admitirlo y expresó a gritos su incredulidad cuando, el 15 de mayo de 1940 a las 20:30 horas, su comandante en jefe Gamelin le comunicó por teléfono la derrota: «¡No! ¡Lo que me está contando no es posible! ¡Se está equivocando! ¡Es imposible!».79 Los boches (asnos, en francés) ya estaban a 150 kilómetros de París y no quedaba ninguna reserva gala defendiendo la capital. Todo había ido muy rápido. «¿Me está diciendo que el Ejército francés está vencido?». Petrificado, Daladier se desplomó. «Me sentí como aturdido —anotó Churchill en sus memorias—. Confieso que aquello fue una de las mayores sorpresas de mi vida».80

En unos pocos días, los alemanes habían ganado la guerra en Europa. O, como mínimo, les faltaba muy poco.

Sin embargo, Hitler no entiende la blitzkrieg

De momento parece que estamos ante la mayor catástrofe

militar de la historia.81

El general Edmund Ironside, jefe del Estado Mayor

británico, sobre la situación de los Aliados

el 17 de mayo de 1940

Un día realmente aciago. El Führer está nerviosísimo. Tiene miedo del éxito propio, no quiere arriesgar y prefiere que nos detengamos.

Franz Halder, jefe del Estado Mayor del Ejército

de Tierra, también el 17 de mayo de 1940

Está fuera de sí y berrea que estamos a punto de echar a

perder la operación y exponernos a la amenaza de una derrota.82

Halder, al día siguiente

Los rapidísimos acontecimientos sorprendieron al conjunto del Estado Mayor alemán. Día y noche, los servicios militares trabajaban para recabar información telefónica de los distintos sectores y corregían a cada momento el trazado del frente sobre los mapas. A mediodía y por la noche, el general de división Jodl informaba de la situación en el Felsennest. Hitler, agitado e inquieto, también se levantaba como un sonámbulo en mitad de la noche de su sofá en el puesto de mando, abandonaba su búnker provisto de paredes de hormigón de un metro y medio de ancho y, orientándose por las franjas fosforescentes y atravesando a tientas el oscuro robledal, llegaba a la sala de mapas, donde el edecán de Jodl ya había marcado con alfileres una nueva línea de combate más hacia el oeste. Entonces Hitler se sentaba en una silla de mimbre hasta que apuntaba el día. La mandíbula en constante movimiento era lo único que delataba su estado de excitación interna y un humor paradójicamente malo.

Y es que el Führer ni siquiera dirigía la campaña, solo se limitaba a ir a la zaga de unos generales de división blindada que actuaban por su cuenta. A pesar de los triunfos cosechados, el dictador no soportaba que le robaran todo el protagonismo. Hitler ya no podía decir que aquella era su guerra: los señores del Ejército de Tierra, que durante tanto tiempo se habían opuesto al ataque, habían tomado la iniciativa y se precipitaban más rápido de lo que la planificación permitía en la mesa de mapas. El temor de Hitler a unas fuerzas armadas altamente especializadas donde todo el mundo estaba más cualificado que él, el soldado raso, se había instalado por completo. Veía problemas donde no los había y criticaba a los generales por estar sedientos de sangre, no cubrir los flancos y exponerse a los ataques: ¿y si los Aliados, desde Bélgica y el sur, realizaban un ataque en pinza contra un frente tan amplio? Esta posibilidad nunca se dio realmente debido a la enorme confusión reinante en el bando oponente. Pero Hitler no reconocía la realidad y se dejaba llevar por sus propios miedos, por su latente complejo de inferioridad.

Así, en la primavera de 1940, el desbordado y desesperado comandante en jefe supremo cometió un error gravísimo en el bosque del Eifel cuando decidió adormecer el acelerado y sobreexcitado cerebro de la Wehrmacht. Su decisión secreta fue la siguiente: costara lo que costara, acabaría con la jefatura del Ejército de Tierra como centro de control de aquella guerra, pero todavía no sabía cómo hacerlo. Había que demostrar a todo el mundo quién tenía la sartén por el mango, quién mandaba allí. En cualquier caso, estaba convencido de que solo la capacidad de resistencia física del hombre genial que él se consideraba ya lo capacitaba para vencer a sus adversarios. Si todos perdían los nervios, sería finalmente él, y solo él, quien aguantaría. Físicamente se sentía fuerte como un toro y se veía capaz de medirse con el mundo entero. Entonces, ¿por qué no también con la propia jefatura del Ejército?

El médico personal de Hitler también vivió aquellos días de éxtasis victorioso, paradójicamente, como una relegación y una derrota personales. Estaba permanentemente disponible, pero sus servicios apenas eran requeridos. En una carta a su esposa escribió: «Hace unos días pregunté al Führer si tenía alguna queja. Me dijo que no. Se encuentra en un estado realmente estupendo. Está fresco y de buen humor. Desde el punto de vista médico, aquí prácticamente no hay nada que hacer».83 En tanto que civil inútil, Morell seguía siendo un simple marginado en un puesto de mando en frenética actividad las 24 horas del día. El gordo personaje era un estorbo para todos. Su presencia y su función provocaban en todo el mundo un rechazo visceral. Tampoco le beneficiaba mucho el hecho de que, para no tener que pasearse en ropa de civil, hubiera mandado confeccionar un uniforme de fantasía con varas de Esculapio doradas sobre galones de cuello verdigrises. La ridícula vestimenta solo consiguió cosechar burlas entre los generales. Cuando, para causar impresión, se puso una hebilla de las SS en el cinturón de cuero negro, fue inmediatamente advertido, ya que no era miembro de las Schutzstaffel, así que se la tuvo que quitar. Demostrando algo de torpeza, para sustituirla eligió una hebilla dorada de opereta. Miraba con envidia al cirujano de Hitler, su rival más directo, quien vestía sobriamente, como correspondía al rango que ocupaba en la Wehrmacht: «El doctor Brandt lleva desde hoy insignias de teniente coronel (del Ejército de Tierra)».84 Morell, ejerciendo el intrusismo profesional, también intentó acceder a un rango de médico militar regular, pero sus peticiones fueron denegadas. Hitler tampoco le ayudó a satisfacer esta pretensión. Lo que el Führer valoraba de su médico personal era, precisamente, que siguiera siendo un luchador solitario, sin puesto en el partido, la Wehrmacht ni ninguna otra organización de masas, ya que solo así podría escapar fácilmente de las manipulaciones y no ser utilizado en las intrigas palaciegas. Morell era suyo, del Führer, y de nadie más.

Mientras los tanques arrollaban al enemigo, a Morell le asaltaban crisis existenciales cada vez más intensas en su aislamiento en el Felsennest. Había gente del área de influencia de Hitler, como el fotógrafo Hoffmann, que se aprovechaba enormemente de los éxitos del III Reich, y entre la camarilla de dirigentes se había instaurado una forma moderna de pillaje. Sin embargo, Morell solo cobraba un sueldo base de 3 000 marcos del Reich mensuales por los tratamientos del Führer, incluida la atención médica de los edecanes. «Como los otros caballeros siempre están ocupados, me paso el día a solas [...] Si no fuera por el Führer, hay veces que me gustaría estar en casa. Voy a cumplir 54 años», se lamentaba en una carta a su esposa, a la vez que se quejaba de que su mansión en «Schwanenwerder solo es asumible con unos ingresos elevados y constantes, así que o gano mucho como médico (en detrimento de mi capacidad productiva) o me consigo un sueldo como químico-farmacéutico».** Finalmente se decantaría por lo segundo, con las enormes consecuencias que ello acarrearía, no solo para su paciente.

La orden de detenerse en Dunkerque

(interpretación farmacológica)

En los próximos días habremos perdido la práctica totalidad de nuestros soldados entrenados, a no ser que un milagro nos salve.85

General Ironside, jefe del Estado Mayor británico

El martes 20 de mayo de 1940, un avión correo del Ministerio de Propaganda aterrizó en el Felsennest y entregó una bobina recién editada —bajo la supervisión de Goebbels— del noticiario cinematográfico semanal Wochenschau. Hitler bajó a pie la ladera y se dirigió al Hack, el bar del pueblo. Allí se instaló en un salón contiguo, vio la cinta tres veces seguidas y ordenó algunos cambios. Después se duchó en la casa de baños de enfrente y se hizo llevar de vuelta a su puesto de mando.86 Al día siguiente, el noticiario volvió a Berlín y el jueves a las diez de la mañana ya se proyectaba en todos los cines de estreno de la Kurfürstendamm. La edición del Wochenschau del 22 de mayo de 1940 no hablaba de estimulantes, por supuesto, sino de la «espada alemana que escribe una nueva página de la historia» y del «indomable espíritu combativo alemán».87

Entretanto, Guderian había ocupado Abbeville, la importante ciudad portuaria del canal de la Mancha. Con ello, todas las tropas francesas, británicas y belgas situadas al norte de la zona segada por el «golpe de hoz» quedaron cercadas por las unidades alemanas apostadas más al sur, de manera que ya solo quedaba un último enclave abierto en el Atlántico, una última vía de escape: Dunkerque. Una vez más, Guderian actuó más rápido que el enemigo y llegó al enclave francés en cinco días. Necesitaría entonces unas pocas horas para bloquear la última vía de salida y acordonar a cerca de un millón de soldados aliados, ya que estos todavía estaban a más de cien kilómetros de allí, combatiendo contra el 6.º y 18.º Ejércitos de Tierra, con la retaguardia indefensa y expuesta a un peligro mortal. Tras solo diez días de lucha, el Imperio británico estaba a las puertas del naufragio.

Göring estaba aquella mañana en el Felsennest invitado por Hitler. Debido a una herida en el estómago sufrida en Múnich durante el asalto a la Feldherrnhalle en 1923, el segundo hombre más importante del Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas padecía una severa dependencia a la morfina.88 Antes de salir del dormitorio, Möring —como lo llamaban a puerta cerrada por su adicción— sacó de su estuche de napa marrón claro una jeringa de vidrio soplado con ribete de oro, tiró del émbolo con un gesto experto, se subió como de costumbre la manga de la bata verde, se comprimió el brazo con una ligadura y se metió un buen chute. A los pocos segundos, la morfina le hizo efecto en la sangre y el aparatoso broche de rubíes que le colgaba delante del pecho irisó con una luz formidable, como correspondía al cargo de mariscal del Reich. Los ojos de Göring miraban ahora radiantes y abiertos como platos, pero con unas pupilas diminutas que hacían su mirada más penetrante. Tenía el mundo a sus pies, como no podía ser de otro modo, y, dentro de su cráneo flotando feliz en el opiáceo, decidió que bajo ningún concepto había que dejar en manos de los arrogantes jefes del Heer la gloriosa victoria contra los Aliados. De ser así, temía Göring, los generales alemanes del Ejército de Tierra disfrutarían entre el pueblo de una reputación que podría socavar su propia posición y la de Hitler. Además, aquel parecía un trabajo a la medida de la Luftwaffe: acabar con las tropas enemigas desde arriba. Sus aviones solo necesitarían vía libre, es decir, que los tanques de la Wehrmacht retrocedieran un poco para no quedar en zona de peligro. Göring se afirmó en su genial ocurrencia asintiendo autocomplaciente con la cabeza, se cambió las pantuflas de pico por unas botas negras de caña alta y salió al bosque con paso decidido mientras la indescriptible sensación de bienestar del efecto de la morfina lo invadía cada vez más intensamente.