15

Vie de famille et amours illicites en Angleterre

A propos d’un livre de Peter LaslettI

Les sciences sociales, qu’elles le sachent ou non, ont besoin de l’histoire. J’en suis aussi convaincu que Peter Laslett, directeur du Cambridge Group for the History of Population and Social Structure. Nous avons besoin, nous, hommes du XXe siècle finissant, de savoir « jusqu’à quel point nous différons des gens du passé et dans quelle mesure nous sommes identiques ». J’ajouterai que nous voulons comprendre comment les structures anciennes se sont transformées, selon quelle chronologie, quels mécanismes, et pour quelles raisons. D’un autre côté, il importe de faire prendre conscience aux spécialistes des sciences sociales de ce qui, dans notre société présente, nous vient du passé, s’explique essentiellement par le passé — quels que soient les prétextes dont le présent l’habille — et emprisonne, dans une certaine mesure, notre avenir. Les sociétés, pas plus que les individus, ne peuvent faire table rase de leur histoire ; et le fait que, comme eux, elles en soient fréquemment malades ne saurait qu’accroître notre intérêt pour une véritable sociologie historique.

Pour l’instant, il faut le constater, il n’y a de collaboration sérieuse des historiens qu’avec les démographes — et, disons-le, grâce surtout aux démographes. Ils ont en effet ressenti eux-mêmes le besoin de fouiller le passé, et, contrairement à la plupart des autres spécialistes des sciences sociales intéressés par l’histoire, ils ont su prendre contact directement avec les documents anciens. Ils ont pour cela été pilotés et contrôlés par des chartistes et des historiens ; mais ce sont eux qui ont constamment dirigé cette exploration, et ce sont eux, surtout, qui ont mis au point les méthodes de la démographie historique. Celle-ci a non seulement élargi vers le passé le champ d’expérience des démographes, mais elle a fécondé l’histoire, comme le montre la masse des publications françaises, anglaises et américaines des vingt dernières années. Disons plus : grâce à la rigueur de ses méthodes, elle a changé le statut épistémologique de l’histoire. Le directeur du Cambridge Group est un de ceux qui l’ont compris dès le début des années 60. Mais au lieu de s’enfermer dans la problématique étroite des démographes — comme l’ont fait beaucoup de jeunes historiens, particulièrement en France —, il a cherché dès ce moment à s’en évader et à transporter leurs méthodes rigoureuses dans le champ plus vaste d’une sociologie historique.

Son entreprise était d’autant plus nécessaire que les sociologues n’ont pas su établir avec les historiens une collaboration aussi fructueuse que les démographes. D’abord parce que beaucoup d’entre eux se désintéressent du passé, ne croyant pas que son étude soit utile à la compréhension du présent. Ensuite parce que, méprisant l’obscur et fastidieux travail de collecte et de critique des documents de l’historien, ils ne lui empruntent que ses conclusions sans être en mesure d’en apprécier la solidité ni la portée. Ils aboutissent alors à ce paradoxe d’être plus assurés d’un passé dont nous n’aurons jamais qu’une image partielle et déformée, que du présent dont ils savent la complexité. Enfin, il leur arrive d’inventer eux-mêmes, à partir de leur seule analyse du présent et pour les besoins de leurs théories, une histoire largement mythique des phénomènes qu’ils étudient. Voyez, par exemple, l’histoire de la famille que, pendant plus d’un siècle, ils nous ont présentée. Il a fallu les travaux précis du Cambridge Group pour nous convaincre que la famille conjugale qu’ils croyaient caractéristique des sociétés industrielles existait déjà et était absolument dominante dans l’Europe du Nord-Ouest plusieurs siècles avant la révolution industrielle. Il semble même que, contre toute attente, la proportion des familles élargies et multinucléaires a augmenté en Angleterre à l’époque de l’industrialisation.

En définitive, si la démographie historique a été fondée par les démographes en collaboration avec les historiens, la sociologie historique que nous présente Peter Laslett est le fait d’un historien-démographe qui s’oppose aux élucubrations historiques de la sociologie traditionnelle. Cependant, dans les sept essais de sociologie historique qu’il a rassemblés sous le titre Family Life and Illicit Love in Earlier Generations, l’affrontement avec les sociologues paraît dépassé. C’est aux historiens qu’il s’adresse plutôt, dans l’introduction : il cherche à montrer comment la statistique rétrospective peut leur permettre d’éclairer la réflexion contemporaine sur la famille.

Le premier essai, « Characteristics of the Western Family Considered over Time », un inédit, ouvre de nouvelles perspectives sur le système familial occidental. Celui-ci ne serait pas caractérisé seulement par la prédominance de la famille conjugale — que l’on retrouve aussi dans d’autres régions du monde où régnent des cultures toutes différentes —, mais par son association avec trois autres composantes : l’âge moyen tardif à la première maternité, la faible différence d’âge moyen entre les époux, et la forte proportion des domestiques ou des ménages comprenant des domestiques. Les dix tableaux statistiques présentés dans ce premier chapitre étayent cette idée en montrant l’absence d’au moins un de ces traits dans les parties méridionales, centrales et orientales de l’Europe alors qu’ils existent tous les quatre dans les pays du Nord-Ouest : l’Angleterre, la moitié nord de la France, les Pays-Bas, les pays Scandinaves et une partie de l’Allemagne. La seule de ces caractéristiques sur laquelle il y ait un doute — l’auteur en convient — est l’existence d’une domesticité nombreuse puisqu’on ne compte que 5,9 % de domestiques dans la province de Hollande. J’ajouterai que, dans plusieurs villages de la moitié nord de la France, il paraît y en avoir eu moins encore1, et que les trois chiffres français présentés sont peu significatifs car deux d’entre eux concernent des villes. A cet égard, l’Angleterre semble beaucoup « plus occidentale » que les autres pays. C’est dû peut-être à la structure très inégalitaire de la propriété foncière, et à l’existence de grandes exploitations d’une part, et d’autre part à la pratique du fostering qui étonnait et scandalisait les gens du continent en voyage outre-Manche. Mais n’en concluons pas trop vite que le modèle présenté n’est qu’anglais : d’autres phénomènes comme l’industrialisation, pour avoir été surtout anglais, n’en ont pas moins été aussi caractéristiques de l’ensemble de l’Occident. D’ailleurs, il existe bien des sociétés dans le monde où il n’y a pas de domestiques du tout.

La thèse de Laslett serait particulièrement intéressante s’il existait une relation logique entre les quatre traits considérés. La règle de ne pas admettre d’enfants mariés dans la maison de leurs parents — dont témoigne la quasi-inexistence des ménages multinucléaires — gênait les mariages et élevait donc l’âge moyen à la première maternité malgré le taux non négligeable d’illégitimité des naissances. Mais cela met aussi en cause l’habitude occidentale de n’épouser une fille que si elle a une dot, fait dont le Cambridge Group sous-estime l’importance, me semble-t-il. D’autre part et inversement, en raison de l’âge tardif à la première maternité, les jeunes gens avaient de grandes chances de se marier après la mort de leurs parents, ce qui limitait forcément le nombre des ménages élargis. On voit aussi les rapports existant entre la faible différence d’âge des époux et l’âge élevé des filles à leur premier mariage — donc à leur première maternité. Enfin, lorsque les parents étaient incapables de doter leurs filles, elles devaient gagner leur dot en travaillant de longues années comme domestiques. Cela est particulièrement logique lorsque beaucoup de chefs de ménages devaient travailler sur l’exploitation d’autrui pour faire vivre leur famille, comme c’était le cas dans la société anglaise. Je regrette donc que Peter Laslett n’ait encore guère réfléchi sur les relations que les quatre composantes du système occidental entretenaient entre elles ainsi qu’avec les coutumes de formation du couple et les structures économiques et sociales.

Sans doute estime-t-il qu’une telle analyse est prématurée. Craignant d’imiter tant de sociologues qui ont privilégié la théorie aux dépens de l’établissement des faits, il veut d’abord circonscrire dans le temps et dans l’espace l’ère d’extension du « système familial occidental ». S’il avait existé en Occident avant l’apparition du système de la dot, ou avant le développement d’une classe de paysans sans terres, les explications que je suggère se révéleraient caduques. Or les chercheurs du Cambridge Group ont l’impression que ce système familial était en place en Angleterre dès le Moyen Age, voire peut-être depuis l’Antiquité2. Je n’en suis nullement convaincu pour ma part, d’autant qu’un certain nombre de faits suggèrent qu’en France il s’est constitué entre les derniers siècles du Moyen Age et la révolution industrielle. Il pourrait donc être le résultat des transformations économiques et sociales qui, dans tout l’Occident, ont préparé la révolution industrielle. Quoi qu’il en soit, je doute que l’on puisse établir des faits incontestables en ce domaine pour l’Antiquité et le haut Moyen Age, et il me paraîtrait donc judicieux d’explorer dès maintenant la logique du système.

Le second essai, « Clayworth and Cogenhoe », est remarquable par la simplicité des moyens mis en œuvre, l’efficacité de l’analyse statistique, la richesse et l’originalité des conclusions. Notons que l’article publié sous le même titre il y a quinze ans, s’il a été fortement remanié et complété pour la présente publication, possédait cependant les mêmes qualités. De quelques recensements nominatifs faits au XVIIe siècle par les pasteurs de ces deux villages, on a en effet su tirer plusieurs indications de première importance sur l’ancienne société anglaise : la diversité des professions jusque dans les villages ; la quasi-absence de ces grands ménages à structure complexe que les sociologues avaient crus caractéristiques de l’époque pré-industrielle ; et le constant brassage d’une population que l’on avait crue très sédentaire. A Clayworth, la population s’est renouvelée de 61,8 % en douze ans et, à Cogenhoe, de 52,2 % en dix ans — ou de 39,6 % et 36,1 % si l’on ne tient compte que des migrations et non des naissances et des décès.

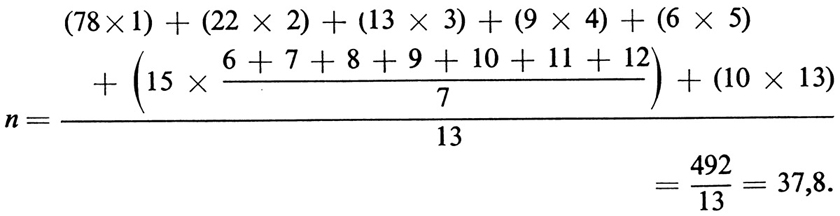

A l’image du paysan enraciné au sol pendant plusieurs générations, Peter Laslett a substitué celle de fermiers et manouvriers (labourers) contraints de changer plusieurs fois de paroisse au cours de leur brève vie conjugale ; à l’image des vieux serviteurs attachés toute leur existence à la même maison, il substitue celle de domestiques presque toujours jeunes et ne tenant pas en place. Cela serait vrai non seulement de l’Angleterre du XVIIe siècle, mais du nord de la France au XVIIIe. Ainsi, à Longuenesse (Pas-de-Calais) — où la stabilité des populations était pourtant plus grande que dans les deux villages anglais —, 51 % des domestiques, entre 1778 et 1790, ne sont restés qu’un an dans la paroisse, 14 % y sont restés deux ans, 8 % trois ans, 6 % quatre ans, 4 % cinq ans, 10 % de six à douze ans, et 7 % treize ans et plus (voir tableau 2.6 reproduit en annexe, p. 318). Les vieux serviteurs fidèles existaient — du moins en France —, mais ils ne représentaient qu’une infime minorité, ces chiffres en témoignent.

Leur témoignage, pourtant, ne me satisfait pas. A mon avis, le procédé de calcul choisi par Laslett et son collaborateur Emmanuel Todd exagère très sensiblement la mobilité des domestiques. Soit n, le nombre des domestiques recensés à Longuenesse en 1778, n2 leur nombre en 1779, n3 en 1780 … n13 en 1790. Ces nombres ne nous sont pas indiqués par l’auteur. Mais l’on peut, grâce au tableau 2.6, calculer approximativement le nombre total N des domestiques recensés à Longuenesse de 1778 à 1790, et leur nombre moyen n au cours d’une année moyenne :

C’est-à-dire qu’il y avait en moyenne à Longuenesse trente-sept ou trente-huit domestiques, dont six (ou 16 %) n’y restaient qu’un an, tandis que onze (ou 30 %) y ont séjourné de deux à cinq ans, dix (ou 27 %) de six à douze ans et dix (ou 26 %) treize ans ou plus. Quelle différence avec l’image présentée par le tableau 2.6 ! S’il est vrai qu’on voyait défiler à Longuenesse quantité d’individus qui n’y séjournaient pas plus d’un an, ces gyrovagues, à n’importe quel moment, ne constituaient jamais qu’une faible minorité des domestiques du village. La majorité des serviteurs (54 %) séjournaient au village au moins six ans, et il y en avait même plus du quart (26 %) qui y restaient, dans leur état de domestiques, treize ans ou davantage.

Cette faute d’inattention de l’auteur m’est une occasion de souligner deux choses. D’abord que même dans les meilleures études, même lorsque les auteurs ne cherchent pas à imposer une idée préconçue, ils peuvent nous inculquer une idée fausse à l’aide d’une statistique impeccable. Ensuite que la microstatistique — dont je suis un grand partisan — a cependant quelques inconvénients. Si, au lieu de travailler sur des villages isolés, les chercheurs du Cambridge Group avaient étudié les migrations sur la base de recensements régionaux, ils auraient vraisemblablement trouvé, au cours des treize années considérées, les mêmes domestiques gyrovagues dans plusieurs villages et ils se seraient alors aperçus qu’on ne peut les compter chaque fois qu’ils apparaissent si l’on ne compte qu’une fois ceux qui séjournaient treize ans dans le même village. Ma supposition est évidemment irréaliste en ce que nous ne disposons pas de recensements annuels pour des régions entières et que les problèmes d’identification, déjà ardus à l’échelle d’une paroisse, deviendraient insolubles à l’échelle d’une région. Elle ne visait qu’à rendre sensible l’un des inconvénients des analyses menées dans le cadre de paroisses isolées, si nombreuses soient-elles.

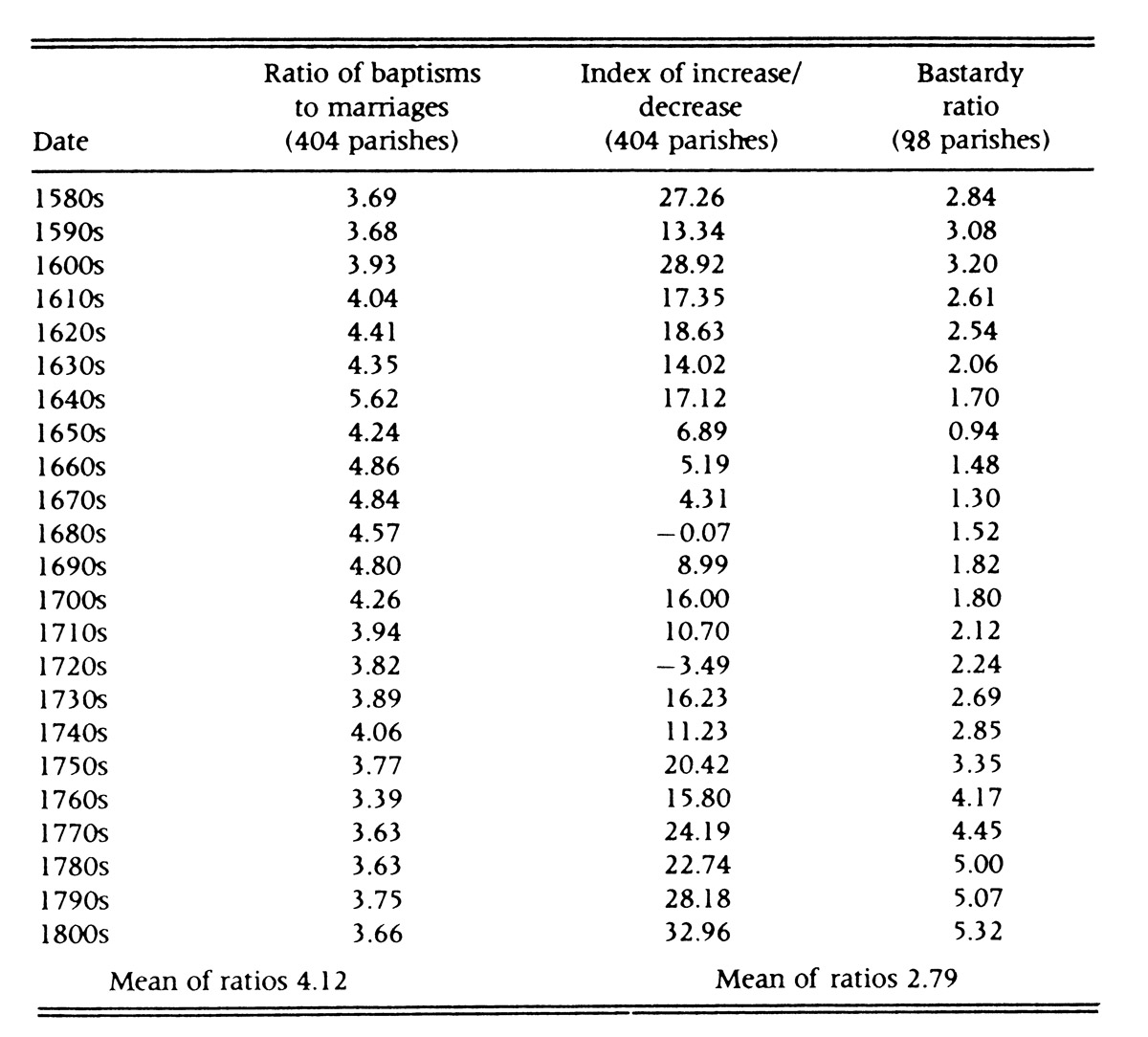

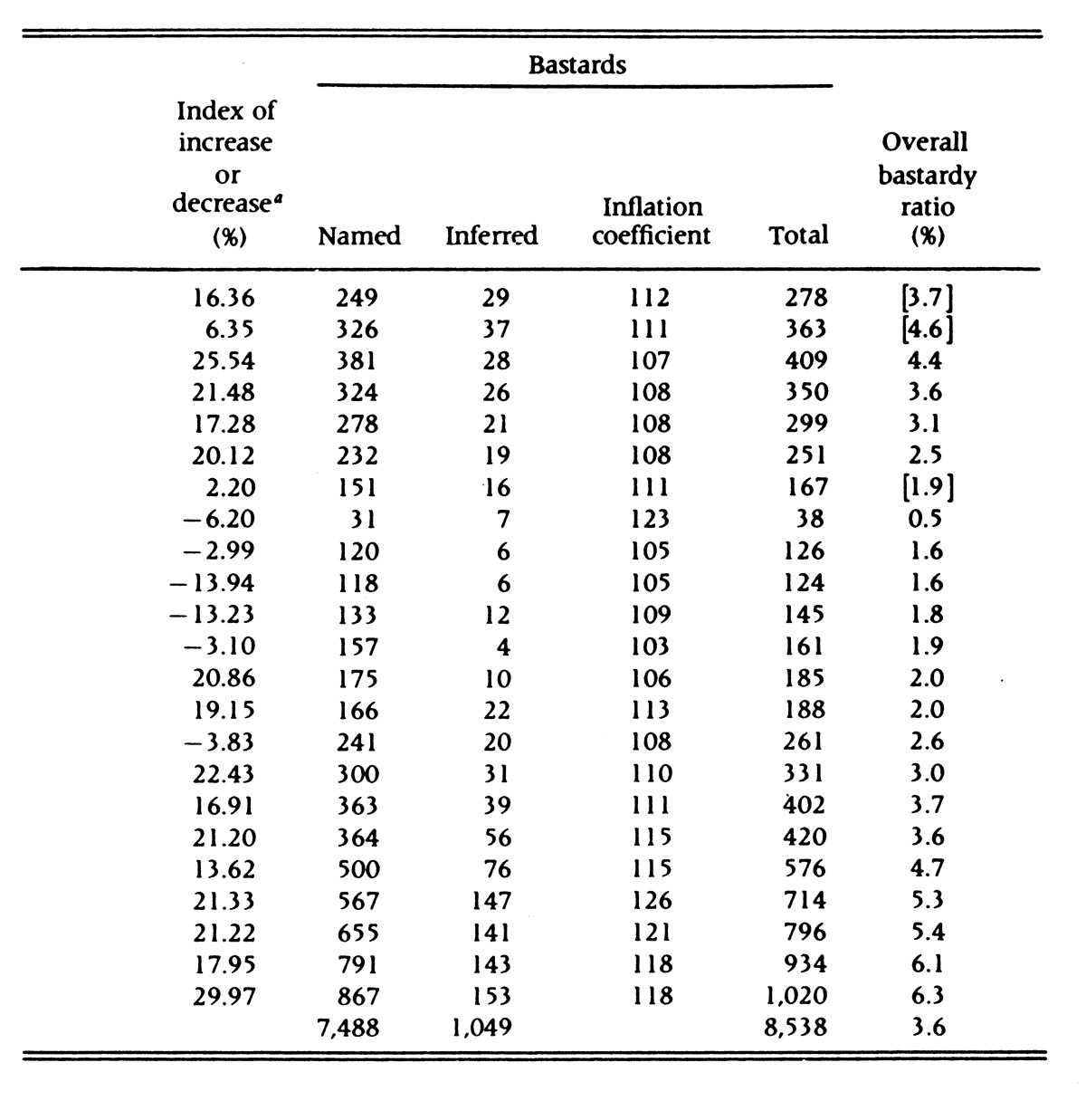

« Long-term Trends in Bastardy in England », le troisième essai, a pour principal mérite d’être fondé sur l’étude d’un nombre considérable de paroisses — cent soixante-cinq ou même quatre cent quatre pour certains tableaux —, ce qui constitue, si je ne me trompe, une sorte de record. En France, la grande enquête de l’INED, dont les premiers résultats d’ensemble sur ce sujet ont été publiés en novembre 1975, a d’ailleurs l’inconvénient de ne prendre en considération que la période 1740-1829. Elle ne pouvait donc, pour ce qui concerne l’évolution du nombre des bâtards, que confirmer et préciser ce que tout le monde savait déjà depuis le XVIIIe siècle, à savoir sa croissance continue pendant ce laps de temps. L’enquête du Cambridge Group, au contraire, embrasse plus de quatre siècles d’histoire — des années 1540 aux années 1960 — et apporte ainsi des révélations sur une époque dont nous ne savions rien de précis auparavant — ou du moins rien avant la publication de The World We Have Lost (1965), qui présentait déjà une courbe de l’illégitimité fondée sur un échantillon de quinze paroisses.

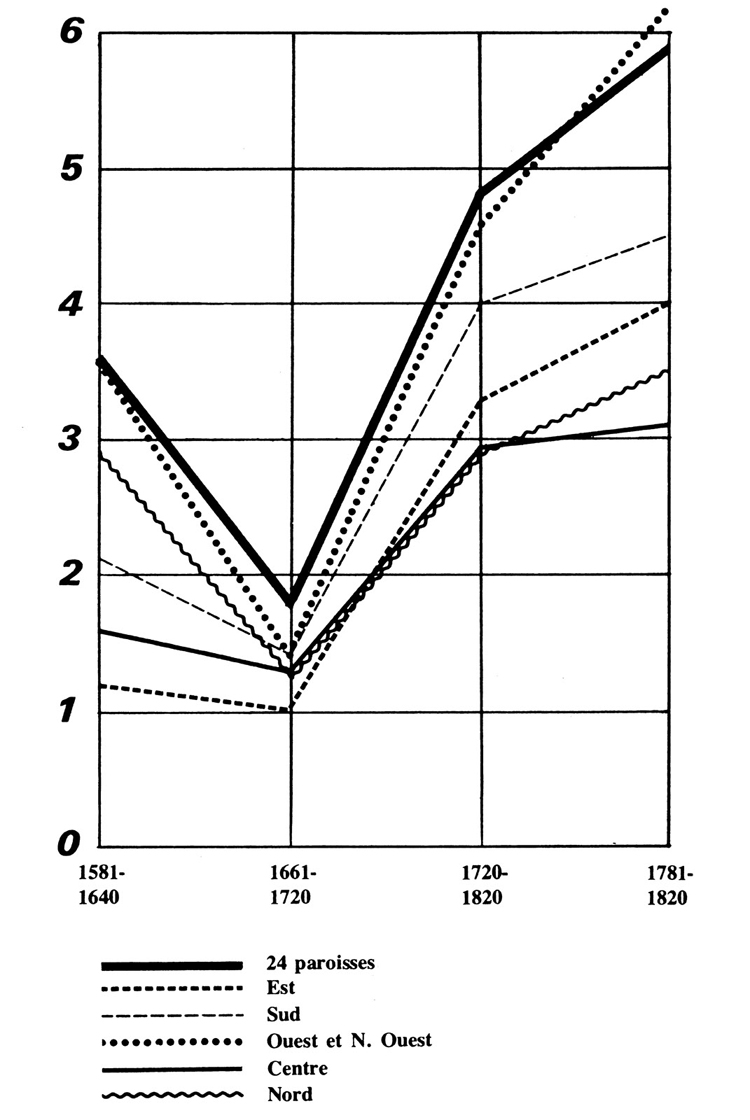

Le considérable élargissement de la base statistique de l’enquête, depuis 1965, a apporté d’intéressantes nuances aux premiers résultats, mais ne change pas l’allure générale de la courbe : haut niveau de la bâtardise au XVIe siècle avec un pic dans les années 1600 ; bas niveau au XVIIe siècle avec une chute impressionnante dans les années 1650 ; puis croissance régulière et continue de 1650 à 1820 environ, le sommet des années 1820-1850 atteignant un niveau bien supérieur à celui des années 1600. Ce mouvement d’ensemble se retrouve dans toutes les régions d’Angleterre, quoique les niveaux atteints et les déclivités varient sensiblement de l’une à l’autre (figure, p. 310). Ce mouvement de l’illégitimité anglaise ressemble à celui qu’on trouve en France et dans d’autres pays d’Europe — beaucoup moins bien connus pour les XVIe et XVIIe siècles — avec une avance anglaise d’au moins un demi-siècle. C’est dire l’intérêt de cette courbe. Reste à interpréter et à expliquer ses variations.

La principale question et de savoir dans quelle mesure elle nous renseigne sur la propension des hommes et des femmes à avoir des relations sexuelles hors mariage. Sur ce point, l’auteur est d’une prudence qui tranche avec l’imprudence de beaucoup d’historiens français. Il souligne en effet qu’elle représente les variations du taux d’illégitimité des naissances (illegitimacy ratio) qui est un indicateur plus ambigu que le taux de fécondité illégitime (illegitimacy rate)3. Ce taux d’illégitimité des naissances est, certes, grossièrement proportionnel à la fréquence des relations sexuelles extraconjugales, mais aussi à la quantité des femmes célibataires ou veuves en âge d’être mères. C’est-à-dire qu’il est inversement proportionnel à la nuptialité. Il est d’autre part directement proportionnel à la fertilité des rapports illégitimes — presque impossible à mesurer —, mais inversement proportionnel à la fécondité légitime. En principe, et toutes choses égales d’ailleurs, le taux d’illégitimité des naissances s’élève lorsque la fécondité légitime baisse ou lorsque l’âge au mariage s’élève.

Ce qu’il y a d’étonnant, en Angleterre, c’est que le contraire se serait produit. Entré 1640 et 1690, au moment où le taux d’illégitimité est au plus bas, l’âge moyen des filles à leur premier mariage aurait été au plus haut et la fécondité légitime au plus bas. Lorsque le taux d’illégitimité s’est accru, tout au long du XVIIIe siècle, pour atteindre au début du XIXe des chiffres bien supérieurs à ceux du XVIe, le célibat féminin était en train de reculer — comme l’indique la baisse de l’âge moyen au mariage — et la fécondité légitime aurait été en train d’augmenter. Enfin, de 1850 à 1940, nouvelles baisses conjointes de l’illégitimité des naissances et de la fécondité légitime. La conclusion que l’on pourrait tirer de ces évolutions parallèles, c’est que la propension aux relations sexuelles hors mariage a varié avec une amplitude bien plus grande que le taux d’illégitimité. Ou bien que la fertilité de ces relations a varié dans le même sens que celle des rapports conjugaux, mais bien davantage. Cela pourrait suggérer l’hypothèse suivante : lorsque les amants ont eu recours aux manœuvres contraceptives, les époux les ont suivis dans cette voie, quoique avec moins de détermination. Peter Laslett, par prudence, veut en rester aux faits. Il se borne à souligner le parallélisme des variations, sur quatre siècles, de l’illégitimité des naissances et de la fécondité légitime.

L’évolution de l’illégitimité dans les cinq régions d’Angleterre

Mais ces faits sont-ils solidement établis ? Peut-on parler des évolutions de l’âge au mariage et de la fécondité légitime dans l’Angleterre pré-industrielle avec autant d’assurance que des variations du taux d’illégitimité des naissances ? Je n’en suis pas convaincu. Dans les deux cas, l’auteur ne présente qu’un seul témoignage, celui de Colyton. Je sais bien qu’il se réfère aussi, vaguement, à la quinzaine de villages pour lesquels le Cambridge Group a procédé à une reconstitution des familles selon la méthode Henry. Mais ce difficile travail n’a encore donné lieu à aucune publication, que je sache, aucun chiffre relatif à ces villages n’est cité dans le présent livre, et le lecteur attentif est donc gêné — surtout pour ce qui concerne la fécondité — de devoir faire confiance à l’auteur. D’autant plus que ce recueil d’essais fourmille par ailleurs de justifications et de chiffres.

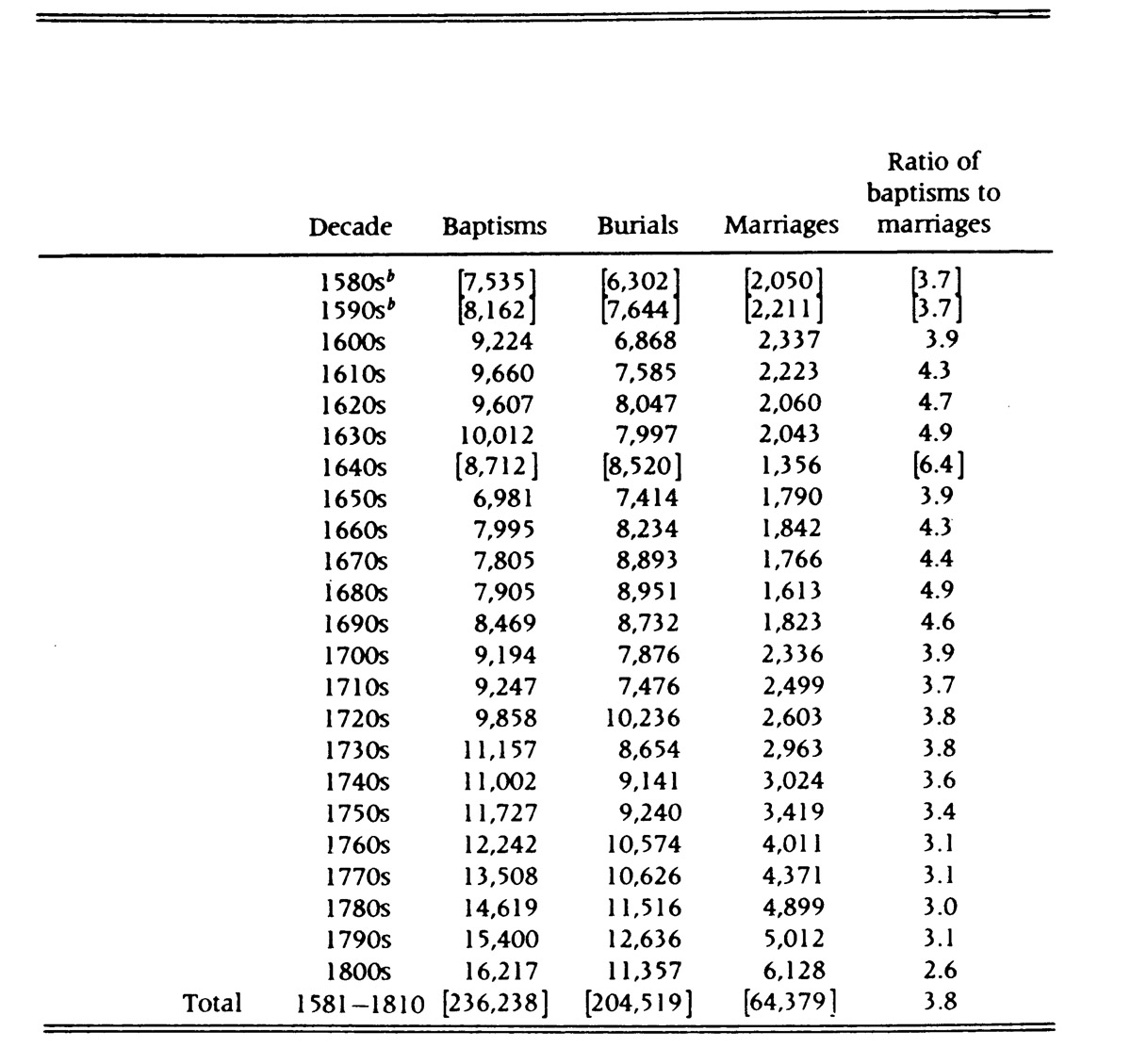

Il y a plus. Les tableaux 3.1 et 3.2 (reproduits en annexe, p. 319 à 321) nous fournissent — pour vingt-quatre paroisses sélectionnées d’une part, pour quatre cent quatre paroisses d’autre part — le quotient décennal des baptêmes par les mariages, c’est-à-dire une image grossière de la fécondité légitime. Or, de part et d’autre, les faits sont identiques : selon le tableau 3.2, par exemple, lorsqu’il y a eu en moyenne plus de quatre enfants par mariage — entre 1610 et 1709 —, le taux d’illégitimité a été compris entre 0,94 et 2,61 (moyenne : 1,3) ; lorsqu’il y a eu moins de quatre enfants par mariage — de 1580 à 1609, puis, à une exception près, de 1710 à 1809 —, alors le taux d’illégitimité a atteint de hauts niveaux : 3,04 en moyenne entre 1580 et 1609 et 3,7 entre 1710 et 1809.

Cela ne serait-il dû qu’au mouvement de la nuptialité ? La question doit être posée car, d’une part, il est généralement admis que l’âge au mariage s’est élevé au XVIIe siècle et abaissé au XVIIIe ; d’autre part, la baisse du taux d’accroissement démographique, très nette entre 1650 et 1699, suggère une baisse de la fécondité. Mais, comme dans tous les pays d’Europe, ce sont les assauts de la mortalité qui me paraissent expliquer cette stagnation démographique. Calculons, en effet, le quotient des décès par les baptêmes qui fournit un indice grossier de la mortalité : entre 1580 et 1639, il est toujours inférieur à 0,94 (moyenne : 0,820) ; entre 1640 et 1699, il est toujours supérieur à 0,98 (moyenne : 1,06) ; entre 1700 et 1809, il est — à l’exception des années 1720 — inférieur à 0,86 (moyenne : 0,815).

Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, la mort a frappé les individus de tous âges plus que dans les périodes précédentes et suivantes. Or la mort des femmes enceintes entraîne une baisse de fécondité qui n’est pas volontaire. Surtout, étant donné que les enfants anglais n’étaient baptisés qu’une quinzaine de jours, en moyenne, après leur naissance, la multiplication des décès au cours des premières semaines — rarement notés au registre des sépultures — donne l’illusion d’une baisse de fécondité légitime. Enfin, il semble que le délai entre naissance et baptême ait augmenté au cours du XVIIe siècle — Wrigley l’a vérifié à Colyton — et cela, bien sûr, accroît encore l’impression fausse que la fécondité a baissé. Dans ces conditions, l’étude de la fécondité légitime en Angleterre à l’époque pré-industrielle me paraît extrêmement difficile ; je n’ai pas été convaincu par les conclusions de Wrigley sur le contrôle des naissances à Colyton au XVIIe siècle, et il m’est difficile, avant d’avoir pris connaissance de ses études nouvelles sur une quinzaine de paroisses, d’accepter les idées soutenues dans le présent livre sur les évolutions parallèles de l’illégitimité et de la fécondité légitime en Angleterre.

L’intérêt de la courbe d’illégitimité présentée dans ce troisième chapitre vient de ce qu’elle est fondée sur l’étude d’un grand nombre de paroisses. Mais c’est ce caractère macrostatistique qui rend décevante l’analyse qui en est tentée, car on ne possède pas, pour l’instant, les instruments nécessaires pour une analyse statistique rigoureuse. Au niveau national, les évaluations de la fécondité, de la mortalité, de la nuptialité ou du célibat restent trop grossières. Des données précises sur ces facteurs n’existent que pour quelques paroisses, voire même une seule lorsqu’il s’agit de la fécondité. Et il est fallacieux d’établir une corrélation entre les fluctuations de la fécondité dans une paroisse et celles de l’illégitimité dans l’ensemble du pays, car la courbe d’illégitimité présentée n’est que la résultante de courbes paroissiales très diverses, dont beaucoup ont une allure bien différente, particulièrement à Colyton4. A mon avis, donc, l’auteur aurait dû souligner davantage le caractère très hypothétique de ses interprétations, ou nous indiquer avec précision les chiffres nouveaux qui, au moment de la seconde édition de ce travail, pouvaient les corroborer.

Au reste, « Long-term Trends in Bastardy in England » nous apporte autre chose encore que cette importante courbe de l’illégitimité sur quatre siècles. Bien qu’il paraisse parfois trop obsédé par les statistiques, Peter Laslett a bien senti que, derrière l’abstraction du taux d’illégitimité, il y a des femmes, des hommes aussi, qui ont eu des rapports sexuels dans des conditions diverses dont il importe de faire l’inventaire, car c’est de cela qu’est faite la réalité historique. En France, on peut connaître ces femmes grâce aux milliers — aux centaines de milliers peut-être — de déclarations qu’elles ont faites à des officiers royaux, municipaux ou seigneuriaux. En Angleterre, où cette source paraît manquer, il faut interroger avec patience les fiches de familles constituées à partir des registres paroissiaux. La recherche est donc plus difficile, mais elle peut donner, finalement, une image plus juste de l’illégitimité rurale. En effet, puisque les filles-mères n’avaient pas tendance, comme en France, à fuir leurs villages pour aller accoucher dans une grande ville, il est possible d’étudier ces filles dans leur milieu ; de savoir ce qu’elles ont fait après avoir donné le jour à un bâtard ; de savoir si leur propension aux grossesses illégitimes s’est maintenue ou non, et pourquoi ; si elle leur avait été transmise par leurs ancêtres et si elles-mêmes l’ont léguée à leurs descendants. Cette orientation apparaissait dans les dernières pages de la première version de cette étude.

Dans la présente version, l’auteur nous présente pour trois villages la proportion des femmes qui ont eu plus d’un enfant illégitime : elle a tendance à augmenter ou diminuer en même temps que le taux d’illégitimité, mais dans des proportions bien supérieures. Est-ce l’indication qu’il était plus facile de séparer les concubins ou de chasser du village les « filles de mauvaise vie » que de convaincre les célibataires et les veuves de vivre dans la continence et de mettre leur vertu hors d’atteinte des entreprises — pas toujours désirées — des mâles du village ? C’est ce qui me semble s’être passé en France au temps de la Réforme catholique. Il faut pourtant ne pas oublier, en livrant ces tableaux de chiffres, que les filles qui n’ont eu qu’un enfant illégitime dans le village considéré ont pu en avoir d’autres ailleurs : pourquoi n’auraient-elles pas été aussi mobiles que ces domestiques et ces chefs de familles que nous avons vus à Clayworth et Cogenhoe ? Et peut-être ont-elles été plus mobiles à certaines époques qu’à d’autres.

Quoi qu’il en soit, on voit que les chercheurs du Cambridge Group inaugurent une fois encore un type de recherche qui mérite d’être appliqué dans d’autres pays, même dans ceux qui, comme la France, possèdent de riches séries de déclarations de grossesse.

« Tous les historiens, écrit Peter Laslett, s’occupent des sociétés, dans une certaine mesure, même s’ils ont choisi d’étudier des individus ou des états d’esprit, et, pour cette raison, tous les historiens traitent de quantités. Ce qu’il importe de distinguer… c’est la quantification qui est implicite de la quantification qui est explicite. » Cela devait en effet être rappelé. Mais il ne faudrait pas en déduire qu’il existe une bonne approche des problèmes de sociologie historique — l’approche statistique — et de mauvaises approches dites « humanistes ». Ni de bon documents utilisables par les statisticiens et de mauvais documents qu’ils abandonnent aux historiens traditionnels. Innombrables sont en fait les types de documents qui peuvent être constitués en séries statistiques, ce qui n’exclut pas, bien sûr, d’autres formes d’utilisation des mêmes documents. Bien qu’il s’en défende dans l’introduction, on a trop souvent l’impression, à lire Family Life and Illicit Love in Earlier Generations, que l’auteur ne s’intéresse qu’aux approches statistiques et qu’il ne connaît qu’un seul type de documents, les recensements nominatifs. C’est sur eux que sont fondés les essais suivants, « Parental Deprivation in the Past », « The History of Aging and Aged », « Age at Sexual Maturity in Europe since the Middle Ages », « Household and Family on the Slave Plantation of the USA ». Avec ceux dont nous avons déjà parlé, cela fait six des sept chapitres du livre fondés sur ce type de documents. Or il existe quantité d’autres sources utilisables, parfois mieux adaptées aux problèmes posés. Je n’en prendrai que deux exemples.

Les recensements anglais des XVIIe et XVIIIe siècles se révèlent ainsi impuissants à nous dire combien d’enfants de tel ou tel âge étaient orphelins de père ou de mère. D’abord parce que la plupart d’entre eux ne fournissaient pas l’âge des personnes recensées. La solution vers laquelle ce handicap entraîne l’auteur — comparer aux Américains de dix-huit ans l’ensemble des célibataires anglais des XVIIe-XVIIIe siècles — est difficilement admissible étant donné que l’âge moyen au mariage était plus voisin de trente ans que de dix-huit ! D’ailleurs, une partie importante de ces célibataires étaient des domestiques, dont aucun recensement ne nous dit s’ils avaient ou non perdu leurs parents.

Il existe pourtant des documents qui devraient permettre de comparer rigoureusement la proportion des enfants privés de l’un de leurs parents dans l’Angleterre pré-industrielle et dans l’Amérique d’aujourd’hui : ce sont les fiches de familles que les démographes établissent, selon la méthode Henry, à partir des registres paroissiaux. Ces fiches indiquent la date de naissance de chacun des enfants d’une famille et la date de décès de ses parents. Elles permettent donc de calculer facilement l’âge de chaque enfant au décès du père ou de la mère lorsqu’il leur a survécu. Je sais bien que, lorsqu’il atteignait l’adolescence, l’enfant quittait souvent son village — particulièrement en Angleterre —, de sorte que, n’ayant trace ni de son décès ni de son mariage, on ne sait s’il a survécu à ses parents. Mais toutes les recherches démographiques — par exemple celles relatives à l’illégitimité ou à la fécondité — ont à affronter ces difficultés suscitées par la mobilité géographique. Et leurs conclusions, cependant, sont généralement moins décevantes que celles de ce quatrième chapitre.

Je contesterai davantage encore l’utilisation que Peter Laslett a faite d’un recensement serbe de 1733, au chapitre 6 du livre, lorsqu’il étudie l’âge à la maturité sexuelle en Europe. Et les principes mêmes sur lesquels il fonde sa démarche me paraissent discutables.

Après avoir calculé qu’en moyenne les filles de Belgrade se mariaient dans leur seizième année, il affirme par exemple (p. 225) : « Ces jeunes épouses doivent avoir été sexuellement mûres si les règles chrétiennes sur ce point étaient observées. » Or le concept de maturité sexuelle et les règles chrétiennes en ce domaine sont plus ambigus qu’il ne le suppose. Le droit canon permettait de marier les filles à douze ans — et les garçons à quatorze — et je ne crois pas qu’il ait fait de l’apparition des premières règles le critère de la nubilité légale5. Les canonistes admettaient même que garçons et filles pouvaient être mariés plus jeunes lorsque « la malice suppléait l’âge ». « Exemple, écrit Benedicti, si un garçon en l’âge de dix ans a la discrétion et complexion si forte qu’il puisse spermatiser ou déflorer une pucelle, il n’y a point de doute qu’il ne puisse contracter mariage… Autant s’en dit d’une fille avec laquelle le mariage est valide dès lors qu’elle peut endurer la compagnie de l’homme.6 » Pour les théologiens, la procréation était, certes, la première fin du mariage. Mais ce n’est pas la seule, et jamais, dans la tradition chrétienne, la validité du mariage n’a été subordonnée à la fertilité des époux : on ne leur demandait que d’être capables de le consommer. Nulle question n’était posée sur la qualité du sperme viril et moins encore sur l’aptitude de la femme à procréer.

On utilise avec quelque légèreté, me semble-t-il, le concept de maturité sexuelle sous lequel on confond ordinairement plusieurs choses bien distinctes : la nubilité légale ; la puberté physiologique, qui est un concept beaucoup moins précis puisque lié à des phénomènes divers comme l’apparition de poils sur le pubis, la féminisation naissante de la poitrine et des hanches, et l’apparition des règles ; enfin l’âge de la pleine fertilité. Les médecins d’autrefois favorisaient ces confusions qui évitaient de mettre en question la cohérence de la doctrine chrétienne du mariage. Selon Laurent Joubert, médecin français du XVIe siècle, la femme aurait ses premières règles « au douzième an de son âge, qui est le terme de sa puberté », et, à partir de ce moment, elle serait capable de procréer. Pourtant, il sait bien qu’une fille, même après sa puberté, peut être « inapte à concevoir… si elle n’est capable d’avoir ses fleurs ». Voilà donc distinguées puberté et apparition des règles. Il sait aussi qu’il n’est pas automatique « que toute femme qui a ses menstrues conçoive, car il y a d’autres cas requis à la conception et génération ». Inversement, d’ailleurs, il affirme qu’une femme peut concevoir avant d’avoir eu ses premières règles. Il se peut même que, « étant toujours enceinte, ou nourrice, ou en gésine7 », une femme ait une vie conjugale longue et fertile sans jamais avoir eu de règles. A l’appui de son raisonnement, il cite l’exemple d’une « dame toulousaine » qui « a eu dix-huit enfants… sans avoir eu jamais d’autre perdement que celuy de l’enfantement8 ». Autant la confusion des âges de la nubilité légale, de la puberté, des premières règles, et de la fertilité, établie en règle générale, confortait la doctrine de l’Église, autant l’insistance sur ces discordances accidentelles justifiait les parents qui mariaient leurs filles immatures, voire impubères. Mais jamais il ne serait venu à l’idée des savants de l’époque de chercher si en moyenne l’âge des premières règles était bien douze ans et si en moyenne les filles pubères étaient réellement fertiles. Quant à nous qui nous posons ces questions et qui sommes libérés des problèmes sociaux et religieux que posait le mariage précoce, nous devrions nous libérer totalement des préjugés traditionnels.

Les démographes, d’ailleurs, ont depuis longtemps remarqué que la fécondité des femmes mariées de quinze à vingt ans ou même de vingt à vingt-cinq ans était moindre que celle des femmes de vingt-cinq à vingt-neuf ans. Or il est vraisemblable que la plupart de ces femmes encore immatures étaient cependant régulièrement menstruées et qu’elles avaient des relations sexuelles normales. Leur immaturité se manifestait seulement en ce qu’elles ne produisaient pas d’ovules fécondables, ou qu’elles en produisaient sensiblement moins que les femmes mûres. Si c’est de cette maturité-là que veut parler Peter Laslett, alors les statistiques démographiques sont utilisables dès le XVIIe siècle, et elles sont nombreuses en France et dans d’autres pays d’Europe occidentale. Elles indiquent, me semble-t-il, qu’aux XVIIIe et XIXe siècles l’âge de cette aptitude à la procréation s’est abaissé. En effet, ainsi que Shorter l’a souligné à d’autres fins, la fécondité des femmes mariées de quinze à vingt ans et de vingt à vingt-quatre ans a eu tendance à augmenter dans plusieurs pays d’Europe, et même en France où les débuts de la contraception abaissaient la fécondité de leurs aînées9.

Si, au contraire, le phénomène étudié est l’apparition des premières règles, alors les statistiques démographiques ne nous permettent pas de l’appréhender directement. Il faut utiliser des témoignages indirects dont les plus importants sont ceux des médecins. Ils indiquent qu’au XVIIIe siècle et dans la première moitié du XIXE, les règles débutaient à un âge beaucoup plus tardif qu’aujourd’hui. Un observateur du XVIIIe siècle affirme par exemple qu’en Sologne « les femmes ne sont pas réglées avant dix-huit ou vingt ans10 ». En 1846, un médecin écrit que dans la vallée de l’Oisan, dans les Alpes, « les enfants des deux sexes grandissent rapidement et acquièrent une puberté précoce. Le signe qui l’annonce chez les filles se produit généralement à seize ou dix-huit ans11 ». Tous ces témoignages, qui sont nombreux, peuvent être constitués en une ou plusieurs séries statistiques. Edward Shorter, qui en a rassemblé plus d’une centaine, les a répartis en deux séries : observations d’amateurs, dont il faut se contenter pour le XVIIIe siècle, mais qu’il est intéressant de suivre jusqu’à la fin du XIXe, et d’autre part enquêtes cliniques qui n’apparaissent pas en France avant la première moitié du XIXe siècle. Les « observations d’amateurs » donnent en moyenne des âges un peu plus élevés que les « enquêtes cliniques ». Mais la différence est faible — de deux à cinq mois — et les deux séries s’accordent sur l’abaissement continu de l’âge aux premières règles : de 15,9 ans dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, il serait tombé à 13,5 dans la seconde moitié du XXe12.

La mise en série de tels documents pose évidemment des problèmes de toutes sortes et d’abord des problèmes d’homogénéité. Si les femmes solognotes étaient menstruées entre dix-huit et vingt ans, c’était, nous dit-on, un âge tardif pour la France de cette époque. Au contraire, pour le médecin de l’Oisan, seize à dix-huit ans aurait été un âge précoce en 1846. Il faudrait donc s’assurer que, dans une même série, il y a autant d’âges tardifs, autant d’âges précoces et autant d’âges normaux pour chacune des périodes considérées. Sinon, il faudrait faire les pondérations nécessaires.

D’un autre côté, on doit aussi s’interroger sur les préjugés des observateurs. Celui qui nous parle de la Sologne avait peut-être des préjugés défavorables à ce pays maudit, et la petite taille de ses habitants était peut-être associée, dans son esprit, à un retard de la maturité sexuelle. En revanche, le médecin d’Oisan ne cache pas son préjugé favorable à la vie active des montagnards. La précocité qu’il attribue aux filles de la montagne pourrait donc être contestée. D’autant que la suite de son témoignage porte à en douter : « Cette fonction organique présente quelquefois chez ces dernières et dans les communes les plus froides une intermittence singulière qui dure pendant les six mois de la mauvaise saison, sans que l’aménorrhée amène aucun trouble de santé. »

Tous ces témoignages n’ont donc pas la même signification et ne doivent pas être confondus. Tous doivent être examinés avec soin, critiqués, confrontés les uns aux autres et confrontés aussi aux statistiques de fécondité des femmes mariées jeunes. C’est un travail qui demande de l’esprit de finesse et de l’esprit de géométrie. Mais je ne vois pas d’autre manière d’écrire l’histoire de l’âge de la puberté.

L’affrontement des « historiens humanistes » et des statisticiens, qui me paraît vif aux États-Unis et dans lequel Peter Laslett s’est engagé à l’occasion de ce livre, est selon moi un faux débat. On ne peut faire de bonne sociologie historique sans être l’un et l’autre à la fois.

Family Life and Illicit Love in Earlier Generations, Cambridge et New York, Cambridge University Press, 1977.

Annexe

TABLE 2.6. Servants in Longuenesse, 1778-90 : years of residence