3.2

L’écriture de la représentation

3.2.1. Remarque

Pour prévenir ici toute confusion, il importe de préciser que pour des raisons de principe autant que de méthode, il paraît impossible de séparer l’étude des règles qui président, dans le contexte d’un ordre figuratif donné, à l’élaboration et au déchiffrement des images, de celle de leur mise en œuvre au sens littéral du terme, de leur actualisation dans des œuvres concrètes. Un partage analogue à celui auquel procèdent les linguistes entre langue et parole, ou encore — pour user des concepts fondamentaux de la grammaire générative, dont ce texte contrefait pour l’heure le discours — entre le système tacite des aptitudes qui définissent la compétence linguistique d’un sujet et leur mise en application (ou performance) dans des actes de parole effectifs, un tel partage serait sans portée opératoire dans le champ de la sémiologie de l’art, discipline à laquelle il appartiendra sans doute moins de construire des modèles hypothétiques des différents systèmes d’expression plastique que de produire, dans les termes qui seront les siens, la question même du système1. Si la créativité du langage articulé, liée qu’elle est au pouvoir récursif des règles qui en constituent le système, se traduit dans l’usage courant par une prolifération illimitée de formes, le code de la langue tel qu’il est assimilé par les sujets parlants déterminant l’interprétation sémantique d’un ensemble indéfini de phrases réelles, exprimées ou entendues2, le problème de la « créativité » ne saurait se poser dans les mêmes termes s’agissant de peinture (encore que l’indépendance — au moins relative — de l’expression par rapport à l’activité réflexe, mise en avant par Chomsky à propos du langage articulé, soit de règle ici comme là).

D’une part, sous la forme que lui assigne la société occidentale, l’art est fort éloigné d’être le bien de tous et la sélection qu’il implique comme sa condition fait que ses productions sont, par principe, en nombre fini. A cet égard, il offre plus d’analogies peut-être avec l’écriture qu’avec le langage : car si la langue, liée qu’elle est dans son existence même à la masse parlante, est à chaque instant l’affaire de tout le monde, si elle est de toutes les institutions sociales celle qui offre le moins de prise aux initiatives individuelles3, l’écriture, au sens courant du terme, est au contraire longtemps restée, comme l’art lui-même, l’apanage d’un petit groupe de spécialistes ou de groupes sociaux privilégiés4 et ses développements, son institution même ont souvent répondu à un projet délibéré. La propriété privée n’existe pas dans le langage5 ; et c’est bien pourquoi, comme l’écrit Saussure, celui-ci ne saurait connaître de révolutions. Mais il n’en va évidemment pas de même pour l’art, dont la collectivisation est loin d’être achevée, et à un moindre degré pour l’écriture, qui paraît toujours offrir matière à « réformes ». D’autre part, et pour autant que la distinction soit fondée dans le champ linguistique et qu’elle ne s’inscrive pas elle-même dans la dépendance de la structure représentative (puisqu’il s’agit toujours pour le linguiste, en définitive, d’arriver à une représentation de la langue), on ne saurait feindre, s’agissant des produits de l’art, que la « langue » (la compétence) précède en quelque façon la « parole » (la performance), ni que la production artistique, dans la variété relative de ses formes et de ses figures, se ramène à l’utilisation d’un code fini qui la déterminerait a priori. Si quelque chose existe comme un système pictural, ce système n’a pas de réalité, même théorique, en dehors des produits où il trouve à s’instituer sous des espèces rigoureuses. Pour reprendre, en la corrigeant, la métaphore de Saussure, le « trésor » où puisent les artistes est moins celui d’une langue dont ils auraient reçu le dépôt par la pratique, que celui des « chefs-d’œuvre », des œuvres capitales de par leur achèvement et leur autorité : « langue » étant pris ici dans son opposition à « goût » (le sens/l’organe) plutôt qu’à « parole », on gagnera à énoncer la question du système au niveau des très rares réalisations qui ont pris valeur et force de modèles, là où se fait jour (comme on va le vérifier sur un exemple particulièrement prestigieux) non seulement une qualité d’invention ou un souci de style, mais une volonté de langue sans équivalent dans les œuvres de série (celles-là qui ressortissent à l’ordre du goût), et qui confère à telle recherche ou innovation de détail le relief inaugural qu’elle ne saurait prendre là où cette volonté fait défaut, dans les ouvrages du second rayon et les produits faits au moule.

Il reste que la figure « gustative » (le « goût » en tant qu’il s’oppose à la langue), inscrite dans le lexique au même titre que la métaphore linguistique, n’est pas moins trompeuse que celle-ci. L’une et l’autre ont le mérite d’appeler l’attention sur le système qui porte l’historicité de l’art. Mais ce qui se joue à travers la question du système se laisse mieux penser, en définitive, en termes de théorie que d’expression (la parole), de sens (le goût) ou d’organe (la langue). Plus proches en cela des révolutions que connaît la pensée scientifique que de la lente évolution des structures linguistiques, les grandes révolutions artistiques sont moins la conséquence de l’apport de nouvelles formes, de nouvelles méthodes, et moins encore de nouveaux codes, que d’une coupure théorique où s’engendre une nouvelle définition du système et de ses articulations internes (mais le fait que de telles coupures interviennent à point nommé ne doit pas faire illusion : l’art n’est en aucun cas le produit d’un seul homme et les noms que la Renaissance aura reconnus comme ceux de ses héros — ceci valant aussi bien pour le nom de Brunelleschi que pour celui de Giotto, pour le nom de Masaccio autant que pour celui d’Uccello — sont l’effet, non la cause, de l’entreprise historique désignée comme « Renaissance »).

3.2.2. Figuration et représentation

Sur le plan théorique, la question posée par Panofsky de la figuration d’une apparition, ou — pour mieux dire — du mécanisme de lecture en fonction duquel tel panneau de Roger van der Weyden se laisse décrire, en première approximation, dans les termes d’une proposition (« l’image de l’enfant Jésus apparaît aux Rois Mages »), cette question a valeur d’exemple. On a vu que l’association d’une interprétation sémantique à un complexe de signes iconiques s’opérait par la médiation d’une syntaxe qui, pour être figurative, n’en fournissait pas moins matière à une description structurale, conduite selon les voies du langage articulé et sur le double mode inductif et comparatif. Si l’on admet, par fiction de méthode, que la reconnaissance, l’identification des éléments iconiques (personnages, objets, etc.) relève, dans le contexte représentatif, de l’activité réflexe, la lecture des images au titre de propositions figuratives, articulées en vue d’un sens (ainsi que le connote éventuellement le titre qui leur est affecté) met en revanche en jeu des mécanismes sémiotiques différenciés selon que l’on a affaire à une miniature ottonienne ou à un retable flamand du XVe siècle. La règle qui préside à la formation de l’image et à son interprétation, cette règle n’a rien de « naturel » ni non plus d’universel ; elle ne vaut comme telle qu’à l’intérieur d’un ordre, d’un système qui ne se laisse en aucun cas réduire à une formule simple, que ce soit celle du prétendu réalisme perspectif ou d’un symbolisme médiéval mal défini. Et de fait, il n’est pas indifférent que Panofsky ait choisi de traiter de la question de l’apparition à partir d’une image empruntée au corpus de la peinture flamande ancienne, dont la tradition s’est très tôt ordonnée, encore que par des voies peut-être moins théoriques qu’empiriques, à la construction d’un espace perspectif, et où les représentations contredisant à la légalité naturelle sont l’exception : celle-là qui confirme la règle ? Une règle qui paraît avoir été observée, en définitive, avec beaucoup plus d’esprit de système dans la Flandre du XVe siècle que là où l’on en situe d’ordinaire le locus historique, dans la Florence du Quattrocento6. Mais avant que d’en venir à considérer comment le problème a pu se poser à l’époque où une connexion explicite s’est établie entre l’art de la peinture, l’optique scientifique et la pratique des « perspectivistes », il vaut d’observer les solutions qui lui ont été apportées dans un ensemble décoratif traditionnellement reconnu comme l’un des monuments — au sens nietzschéen — du nouveau style, sinon (l’effet de résonance toponymique ne pouvant ici être négligé) comme l’une de ses assises.

LE RÉCIT D’ASSISE

Quoi qu’il en soit de la participation effective de Giotto à son exécution, et des différences de style autant que de technique qui conduisent les spécialistes à y reconnaître au moins trois « mains » différentes7, l’analyse formelle fait apparaître que le cycle de la Vie de saint François, à l’église supérieure d’Assise, répond à un plan d’ensemble, ainsi qu’en témoignent aussi bien l’unité du décor dont il s’accompagne que la symétrie observée, d’un mur à l’autre de la nef, dans l’éclairage des scènes, la disposition des architectures peintes, etc.8. Mais tel est le mouvement, l’élan de la narration9 que le sentiment d’une évolution, sinon d’une progression, s’impose à l’observateur le moins prévenu. Or la carte des étapes successives du travail des fresquistes, dressée par L. Tintori et M. Meiss sur la base d’un examen minutieux des raccords qui se laissent déceler dans l’intonaco des fresques et de la délinéation des zones ou morceaux peints au cours d’une même « journée », cette carte apporte une confirmation éclatante aux conclusions de l’analyse stylistique : contrairement à l’ordre, conforme à l’usage du temps, suivi dans l’exécution des scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament qui surmontent le cycle giottesque — le travail ayant été mené de pair, d’ouest en est, sur les deux murs de la basilique à la fois —, l’histoire de saint François a été peinte (à l’exception de la première scène, l’Entrée du saint à Assise) suivant l’ordre du récit ; et les variations stylistiques qu’on y décèle interviennent en des points qu’on voudrait nommés (assignables à un artiste nommément désigné), dans le cadre d’une séquence narrative homogène.

On ne saurait attacher trop d’importance au fait que ce monument de l’art nouveau (Giotto, écrira Cennino Cennini, a changé l’art de peindre du grec au latin10) se présente sous les dehors d’un récit systématiquement conduit par les moyens qui sont ceux de la peinture. Visant le cycle d’Assise comme un tout11, on quitte le registre de la peinture entendue comme système de signes pour entrer dans celui de la peinture conçue comme l’instrument d’une narration. Contredisant au principe énoncé par Peirce et suivant lequel on ne saurait construire de propositions à partir de signes iconiques12, une langue, ou pour mieux dire une écriture figurative s’institue à travers un « discours » qui lie dans une progression réglée une suite d’images dont chacune a son unité et se suffit à soi-même, mais qui s’engrènent suivant le fil d’une « histoire », d’une narration continuée. Encore la succession des fresques obéit-elle, dans sa linéarité, à une nécessité extérieure à l’ordre de la peinture : celle-là du récit hagiographique qui inspirait les tituli dont chaque scène s’accompagnait à l’origine13 et qui fournit, en même temps qu’un certain nombre d’éléments de description, la référence indispensable sur le fond de laquelle la communication s’opère et les images deviennent lisibles au titre d’unités d’un discours qu’elles ont moins pour fonction d’illustrer que d’actualiser sous l’espèce picturale.

Telle de ces images paraît pouvoir être déchiffrée au premier regard : ainsi du Sermon aux oiseaux et, à un moindre degré, du Saint François recevant les stigmates. D’autres sont plus énigmatiques et mettent en jeu des mécanismes de lecture autrement complexes. La Mort du chevalier de Celano, outre que le thème n’en saurait être « expliqué » (dichiarato, comme le diront les iconologues) qu’à la lumière de la légende ou du titulus de l’image (« Le saint obtient le salut de l’âme d’un chevalier de Celano qui l’avait dévotement convié à déjeuner ; lequel, après la confession, et se dirigeant vers sa maison, tandis que les autres se mettaient à table, rendit soudain l’esprit et s’endormit dans le Seigneur »), s’ordonne suivant une composition en partie double : à gauche, le saint et l’un de ses compagnons, attablés dans un édicule ouvert ; à droite, le chevalier étendu parmi un groupe de femmes éplorées ; la césure et tout à la fois la suture entre les deux moments du récit étant marquée par un personnage vêtu de rouge, placé de façon significative à la jonction des deux « lieux » et dont la main droite levée signale qu’il écoute le saint tout en lui montrant de la gauche le corps du moribond gisant sur le sol. Le même schéma en partie double se retrouvant encore dans le Saint François rêvant d’un palais rempli d’armes ou le Songe du pape Innocent III qui juxtaposent, à l’intérieur d’une même image, la représentation d’un personnage endormi et celle du rêve qui lui vient durant son sommeil.

Mais il importe moins d’indiquer le « sujet » de ces images (lequel ne fait guère problème au regard de la légende) et de les situer dans la chaîne d’un récit conduit selon les voies du langage, que d’appeler l’attention sur certains éléments et procédés de figuration caractéristiques, cette approche ressortissant évidemment à l’ordre du déchiffrement partie par partie plutôt qu’à celui d’une interprétation totalisante14. Le cycle d’Assise se ramène, du point de vue sémiotique, à un ensemble de signaux picturaux, répartis sur une surface donnée. Mais la grammaire, la syntaxe qui permettent d’associer à ces signaux une interprétation sémantique ne doivent pas être entendues en un sens seulement décoratif. Le cycle traduit en images un récit dont l’énoncé emporte la position d’un certain nombre de relations logiques que la peinture, considérée en tant qu’art visuel, n’a par principe aucun moyen de dénoter : rapports entre le rêve et la réalité, entre deux moments distincts et cependant simultanés d’une histoire et aussi bien, comme on va le voir, entre le présent et le passé, sinon entre le registre physique et le registre métaphysique. Au même titre que le rêve, où Freud voyait une manière de régression de l’ordre linguistique à l’ordre perceptif, la peinture est appelée à figurer nombre de relations conceptuelles par des procédés formels dont la mise au jour conduit à étendre considérablement le domaine de la « figurabilité » (Darstellbarkeit, pour en emprunter le concept à la Traumdeutung) : l’analogie qu’on est tenté de marquer entre l’art et le rêve étant moins fondée au niveau du sens et des fonctions (la production artistique ne se résout pas en la satisfaction substitutive de désirs enfouis) qu’à celui du travail, un travail qui s’effectue à la jointure du dit et du perçu et dont les produits doivent répondre à une condition impérative : que les pensées y soient rendues à l’aide de traces essentiellement visuelles15.

LE DRAME GIOTTESQUE ET SES ACTEURS

Si, revenant au propos premier de ce travail, on considère les moyens par lesquels sont figurés dans le cycle de la vie de saint François (défini pour la commodité comme « giottesque ») des apparitions ou visions oniriques ou miraculeuses, voire un transport aérien (l’Extase de saint François), ceux-ci paraissent se ramener à quelques principes simples dont les uns (a) peuvent être grossièrement désignés comme formels et les autres (b) comme expressifs : (a) partition de la surface en deux zones distinctes, soit dans le sens vertical, pour ce qui est des songes déjà mentionnés, soit dans le sens horizontal pour ce qui est des apparitions miraculeuses (l’Apparition du char de feu, la Vision des trônes célestes), l’opposition ciel/terre étant encore renforcée, dans ces deux derniers exemples, par la divergence des lignes de fuite d’un registre à l’autre16 ; (b) liaison assurée entre les deux zones ou registres par le réseau des attitudes, des gestes, des regards des acteurs, sinon (cf. la Mort du chevalier de Celano) par une figure qui assume à la charnière des deux moments ou des deux plans du récit, une fonction de coordination, de conjonction. Si saint François sur son char de feu apparaît sans intermédiaire à ses disciples, dont les mains et les regards se portent vers le ciel, un frère se penche cependant sur quelques compagnons endormis pour leur signaler le prodige. Et de même un ange montre à frère Leone le trône réservé au saint dans le ciel, tandis que le Christ désigne du doigt le palais rempli d’armes, allusion à la future milice franciscaine (ainsi dans le retable de Roger van der Weyden la Sibylle fait-elle entrevoir la Vierge entrônée à l’empereur Auguste). Mais dans le Songe d’Innocent III, la simple juxtaposition dans les limites d’une même image de deux éléments de représentation distincts (l’édicule où sommeille le pontife, l’église soutenue par le saint) suffit à figurer une relation que les peintres des XVIe et XVIIe siècles marqueront par une nuée qui leur permettra d’inscrire dans un cadre spatial unitaire des figures ressortissant à des registres différents et complémentaires (le rêve et la réalité, le ciel et la terre, etc.).

Dira-t-on que la juxtaposition de plages représentatives distinctes, sans véritable souci de cohérence illusionniste, correspondait encore aux formes médiévales de figuration ? Mais le schème du Songe se retrouvera au Quattrocento, ce trait désigné comme archaïque prenant figure de moyen stylistique au regard du code perspectif17. Sans doute, le cycle d’Assise ne rompt-il pas totalement avec les modes scripturaires de liaison entre les éléments narratifs qui caractérisent la figuration médiévale. Mais ce n’est pas à dire qu’il n’institue, simultanément, des règles d’intégration inédites et dont la nature essentiellement dramatique, représentative au sens spectaculaire du terme, doit être soulignée. Le cycle se présente comme une frise : mais les épisodes que le maître d’œuvre a choisi d’illustrer se donnent comme autant de scènes distinctes, correspondant à des moments choisis du récit, séparées les unes des autres par de feintes colonnes, et dont chacune a sa cohérence. Non que le peintre (Giotto ou un autre) ait pour autant défini d’emblée les principes de la scène unitaire moderne : là même où la composition paraît s’orienter vers une organisation géométrique de l’espace (cette orientation étant particulièrement nette dans les scènes d’intérieur : l’Approbation de la règle, l’Apparition au chapitre d’Arles18), l’unité de la représentation n’en demeure pas moins de caractère avant tout dramatique, les relations entre les acteurs — telles que les traduisent leurs positions respectives, leurs attitudes, leur mimique, voire la direction, l’entrecroisement de leurs regards19 — suffisant à ériger au titre de lieu scénique un cadre spatial relativement indéfini.

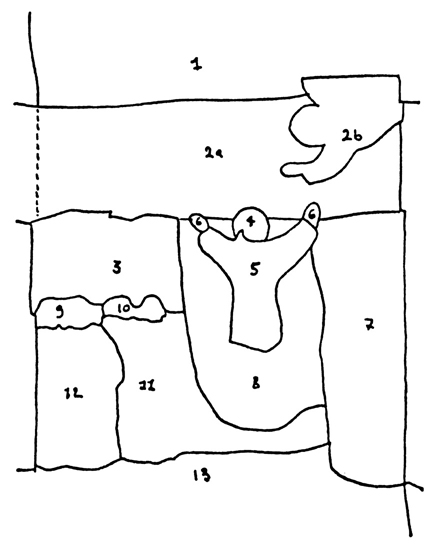

Fig. 3. Giotto, Extase de saint François. Analyse de la structure de l’intonaco. Les numéros correspondent à l’aire couverte par le peintre en une même journée.

L’analyse de la structure topographique de l’intonaco confirme les enseignements qu’on peut tirer d’une étude syntaxique aussi rapide et superficielle. Car la partition de la surface à couvrir en fonction d’impératifs techniques — tel celui qui imposait aux exécutants de travailler sur des échafaudages à plusieurs étages, dressés contre le mur — n’aura pas été sans interférer avec un découpage moins figuratif que sémantique. Les fresques d’Assise ont été exécutées scène après scène, et de haut en bas, la succession des niveaux étant particulièrement apparente sur le mur sud, peint en dernier lieu : le peintre couvrant d’abord (généralement en deux temps) la surface correspondant à l’encadrement supérieur et au ciel, puis la partie centrale de la composition, la plus complexe, la mieux remplie de figures, pour terminer par le sol. En lui-même, un tel découpage n’annonce aucune construction spatiale, au-delà de la division de la surface peinte en bandes horizontales superposables que connaissait déjà le Moyen Age (Cf. ci-dessous 4.2.2.). Et s’il paraît particulièrement adapté à la structure de compositions à étages ou registres superposés, comme le sont l’Apparition du char de feu ou la Vision des trônes, il n’acquiert de valeur formelle que par la façon dont il joue par rapport aux figures du drame et aux éléments qui sont à proprement parler ceux de la représentation. Dans l’Extase de saint François (planche IV B) — laquelle mérite ici une considération particulière puisqu’elle représente le saint emporté sur une nuée — on observera qu’une journée entière a été consacrée à l’exécution de la tête du saint, qui occupe à peu près le centre de l’image ; une autre à celle de ses mains levées vers le ciel dans un geste d’action de grâces, et qui ont été dessinées avec un soin particulier (à la différence de celle du Christ, émergeant du cercle divin) ; une autre, encore, à l’exécution des visages des spectateurs, traités comme une unité indépendante, à part des corps, tandis que leurs pieds ont été peints en même temps que le sol sur lequel ils s’inscrivent. Les autres morceaux du cycle prêteraient à des observations analogues, la mise en relief des parties expressives et des éléments d’une symbolique gestuelle qu’autorise l’analyse technique des fresques s’accordant parfaitement avec les observations qui précèdent et, tout à la fois, avec les qualités dont Alberti, un siècle et demi plus tard, devait créditer le peintre de la Navicella (en des termes qui anticipent sur l’enseignement des académies, attachées à la peinture des caractères et des passions) : le drame giottesque se joue entre des acteurs dont chacun signale, par l’expression qui se marque sur son visage, par sa mimique et son attitude, par toute une pantomime réglée, l’indice psychologique dont il est affecté, compte tenu de la partie qui lui revient dans l’économie de la représentation20.

La représentation giottesque est mise en scène ; et c’est en termes de spectacle, sinon de direction d’acteurs, bien plutôt que d’organisation perspective de l’espace, qu’il convient de juger du prétendu réalisme de cet art aussi bien que d’un « expressionnisme » qui doit plus aux prestiges du théâtre qu’à ceux de la peinture. L’orientation vers la « réalité présente » où Hegel voyait la caractéristique de l’art de Giotto doit être entendue en un sens d’abord théâtral : le peintre d’Assise veut que le geste de l’homme définisse l’espace de la représentation, un espace où la dimension de la transcendance ne trouve plus à se faire jour que sous les espèces de petites machines reléguées à la périphérie de la composition (et quant au char de feu et aux trônes célestes, ce ne sont là, au même titre que l’enfant du triptyque de Roger van der Weyden, que des images, des icônes, et qui s’inscrivent comme telles dans le contexte d’une représentation dont les relations dramatiques fournissent pour l’essentiel le support). En sorte qu’il est vrai de dire qu’avec Giotto s’affirme le rôle de la figure humaine comme instrument de la pensée figurative21, mais à la condition de bien apercevoir que cette pensée — et avec elle les figures dont elle use — est elle-même, en l’occurrence, au service de la représentation : les figures que l’art de Giotto met en jeu ne sauraient être dissociées de l’action où elles sont engagées — figures d’un spectacle qui aura été celui de la peinture avant d’être celui du théâtre.

VOLONTÉ D’ÉCRITURE

Le cycle d’Assise introduit la gestualité dans l’art pictural d’Occident, en l’affectant d’un coefficient de corporéité, de relief, où l’on a souvent voulu voir le trait le plus novateur de l’art de Giotto (cf. les « valeurs tactiles » de Berenson, l’intérêt, mis en évidence par John White, pour les objets, les volumes géométriques, au détriment des intervalles entre les corps, etc.) : le geste paraît échapper à la surface où s’insèrent les symboles et ouvrir un espace neuf, lié aux mouvements et au jeu des acteurs, lesquels ont moins pour fonction de signifier une histoire que de l’instaurer par les moyens de la pantomime. L’évolution qu’on observe dans la structure de l’intonaco, à mesure de l’avancement du cycle, confirme le rôle décisif assigné à la figure humaine et aux effets qui s’attachent à sa représentation, sous des espèces souvent qualifiées de « sculpturales22 » : alors que dans la première partie du cycle, les pieds des personnages ont été peints en même temps que le sol et indépendamment des figures, ils le furent sur le mur sud23 en même temps que les corps qu’ils supportent, et dont le nombre va croissant, comme pour satisfaire au principe qu’énoncera Alberti : l’istoria sera d’autant plus attrayante que les corps qui entrent dans sa composition seront en plus grand nombre et plus variés (Cf. ci-dessous, 3.3.3.).

Dans le contexte de la civilisation occidentale, dominée par le modèle du signe et de la pensée verbale, le rêve n’est pas seul à jouer d’une écriture (Bilderschrift, comme l’écrit Freud) et de tours figuratifs qui, pour ne rien emprunter aux nonnes linguistiques de l’expression, n’en sont pas moins propres, comme on le sait depuis la Traumdeutung, à traduire des relations que la pensée plastique n’a, comme telle, aucun moyen de représenter24. Pour se limiter à une figure parmi d’autres, Panofsky a montré comment l’opposition de la gauche et de la droite joue, dans la peinture flamande ancienne, au titre de couple signifiant, propre à exprimer l’opposition de l’avant et de l’après, du passé et du futur, de l’ancienne et de la nouvelle loi, etc. Or dans le cycle d’Assise, une scène au moins pose un problème de lecture et l’on ne saurait rendre compte de l’adéquation de l’image à l’épisode du récit auquel elle renvoie autrement que par le détour d’une syntaxe parfaitement étrangère aux catégories de la langue, une syntaxe représentative et qui emporte définition d’un espace où cette même opposition de la gauche et de la droite paraît jouer un rôle déterminant. Cette scène porte pour titre l’Apparition de saint François au chapitre d’Arles (ou comme le signifie le titulus : « Tandis que le bienheureux Antonio prêchait devant le chapitre d’Arles sur le thème de la Croix, le bienheureux François, bien qu’il fût corporellement absent, apparut aux frères qu’il bénit de ses mains levées. ») Or rien dans l’image telle qu’elle est donnée à voir ne permet de déclarer (dichiarare) qu’il s’agit là d’une apparition : le saint se présente dans l’embrasure de la porte de la salle capitulaire, traitée en façon de cube scénique unitaire, les bras en effet levés dans un geste de bénédiction, et sans aucunement déroger aux lois de la pesanteur. Le seul trait par lequel cette image se distingue de celle qui la précède (et qui représente saint François prêchant devant le pape, dans un cadre architectural comparable25) est que le saint, au lieu d’entrer par la gauche, le fait ici par la droite. Or l’ensemble du cycle d’Assise est soumis à une orientation de gauche à droite qui ne résulte pas seulement du mouvement de la narration : cette orientation est en effet liée, comme peut l’être celle d’un texte hiéroglyphique, à celle des figures représentant des êtres animés, et d’abord à celle de la figure centrale du récit, celle de saint François. C’est en allant de la gauche vers la droite que le saint fait son entrée dans Assise, qu’il offre son manteau à un pauvre chevalier, qu’il voit en songe le palais rempli d’armes, qu’il chasse les démons d’Arezzo, qu’il enseigne aux oiseaux, etc. Toute infraction à cette direction dominante prend, dans ce contexte, une valeur, un sens spécifique. Le saint se retourne-t-il vers la gauche, que ce soit pour se dépouiller de ses vêtements (et il faut noter alors le geste de l’homme qui retient son père d’intervenir, et par lequel est interrompu le mouvement qui portait celui-ci vers la droite, conjonction supprimée dont le manque s’inscrit au centre vide de la scène, et dont la suspension, la rétention constitue le ressort secret de la narration, point aveugle où se fonde l’articulation figurative du cycle), pour soutenir (dans le Songe du pape Innocent 111) l’église branlante qu’il va s’employer à restaurer, ou encore pour démasquer les magiciens du sultan (lesquels se retirent vers la gauche, tandis que le saint, déjà, regarde vers la droite et la suite du récit), ce tour, pour ce qu’il contredit à l’orientation générale du cycle, est évidemment fait pour signifier la rupture avec le passé : la marche de l’histoire s’effectue de gauche à droite. Dans ce contexte, l’entrée du saint par la droite dans la salle du chapitre d’Arles prend figure d’infraction non pas aux lois de la perspective ou de l’univers physique mais aux règles d’une narration conduite selon les voies connexes de la peinture et de la dramaturgie ; et c’est en fonction de ces règles, qui correspondent à un niveau figuratif supérieur à celui des images considérées une à une, que la figure du saint doit être lue comme (is meant to be) une apparition.

La distribution — on l’a dit, systématique — des éclairages aussi bien que des couleurs (qui ont gardé, comme l’a montré l’analyse technique, une fraîcheur remarquable) prêterait sans doute à des observations similaires et révélerait l’étendue et la complexité des procédés figuratifs mis en œuvre dans le cycle d’Assise : elle imposerait d’étendre considérablement, s’agissant d’un art aussi ouvertement « représentatif », le champ de la figurabilité, de la représentabilité, marquant du même coup la limite aussi bien du prétendu « réalisme » de Giotto que celle d’un « expressionnisme » qui n’apparaît pas ici comme une fin en soi mais comme l’un des moyens, parmi d’autres, de l’organisation dramatique26. A cet égard, on doit noter que les différences stylistiques qui peuvent être observées à l’intérieur du cycle ressortissent moins au registre de la syntaxe narrative qu’à celui du « goût ». Le récit figuratif obéit, quant à lui, à des principes très stricts, lesquels en règlent le développement à travers le cycle entier et n’admettent de dérogations que signifiantes (et l’analyse stylistique, corroborée sur ce point encore par l’étude technique, révèle que la première scène, l’Entrée du saint à Assise, où l’orientation du texte pictural de gauche à droite est d’entrée de jeu clairement établie, aura été exécutée en dernier lieu, une fois le cycle achevé, et comme pour en souligner l’unité de conception27). Que des différences de style se fassent jour à un niveau inférieur à celui du récit, lequel apparaît au contraire comme celui où s’affirme le plus nettement le souci de fonder la figuration, au sens le plus large du terme, sur un corps de règles à la fois cohérent et ouvert, voilà qui n’est pas sans implications théoriques : l’assimilation de la peinture — comme on l’a dit de l’inconscient28 — à un « langage » vaut d’abord à l’étage du « discours » et de ses figures, de ses procédés stylistiques, plutôt qu’à celui du « code » ; et c’est à ce même niveau, où toutes différences individuelles s’annulent pour laisser place à l’unité du style, que s’affirme une volonté d’écriture figurative, irréductible à l’institution d’un code fini, et qui est particulièrement évidente dans le cas du cycle de la vie de saint François.

LE GESTE ET LA PAROLE

Considéré dans son ensemble autant que dans telle de ses parties, le cycle d’Assise révèle que le procès de visualisation dont il est le théâtre ne se ramène pas, fût-ce par le détour d’une transformation, d’une mise en scène, à la mise en rapport d’un texte et d’une image : réduite à ses propres composantes, l’image — comme l’écrit Francastel29 — présente aux yeux un texte qui parle par lui-même. Mais qu’elles parlent, ces images, à l’œil, et que leur texte soit justiciable d’une approche linguistique, indique assez qu’elles demeurent dans la dépendance de la phonè, de la pensée verbalisée, ou pour mieux dire d’une représentation tout entière ordonnée à la production d’un sens fait, comme le prononce la langue, pour être entendu, et cela quoi qu’il en soit des procédés scripturaires mis en œuvre. Car il importait sans doute assez peu aux commanditaires de l’ouvrage que les foules qui devaient connaître de ces images fussent à même d’en pénétrer les ressorts. Il suffit de lire Boccace pour mesurer à quel point l’art de Giotto aura paru vivant, comparé à celui de son maître Cimabue : l’« évidence figurative30 » dont on fait état pour caractériser les œuvres qui lui sont assignées est liée au fait que ces images s’imposent dès l’abord à l’œil, de telle façon que les mécanismes qui jouent ici paraissent empruntés, comme le voulait Vasari, à la « Nature » elle-même. Or ces mécanismes, pour liés qu’ils soient dans leur principe à une gestualité étrangère en tant que telle au circuit de la communication linguistique, s’inscrivent d’entrée de jeu dans un système représentatif qui les fait servir à des fins qui demeurent, pour l’essentiel, celles du Verbe.

Le « réalisme » giottesque est celui d’une représentation à laquelle toute figuration est subordonnée (comme le dénote le sens que le mot a pris dans le langage du spectacle). Aux figures que cette représentation met en jeu, la parole fait défaut : le verbe s’inscrit dans le texte pictural comme un manque, que le titulus dont chaque image s’accompagne ne fait que souligner. Mais, du même coup, la gestualité qui fait le ressort le mieux visible de la figuration est asservie à la production d’un sens tout ensemble joué et récité (ou : qui peut tout aussi bien être joué que récité, comme le veut la langue italienne, par l’équivoque qu’elle attache au mot recitare). Dans ce contexte, le geste assume des fonctions sémiotiques très différentes de celles qui peuvent lui être conférées par telle culture étrangère aux schémas de la civilisation occidentale et qui n’accorderait pas à la parole le primat que lui assigne la tradition hellénique. Prise dans son acception la plus radicale, la pratique gestuelle, et d’abord le geste d’indication, de désignation (dont on a vu quelle partie lui revient dans le récit giottesque), ouvre un espace relationnel où se défont les entités et les dichotomies qui sont au principe de la communication linguistique (sujet/objet, mot/idée, signifiant/signifié, et encore : image/ concept, figuré/signifié)31 ; espace d’un théâtre dont Antonin Artaud attendait qu’il s’égalât à la vie, « non pas à la vie individuelle, à cet aspect individuel de la vie où triomphent les caractères, mais à une sorte de vie libérée qui balaye l’individualité humaine et où l’homme n’est plus qu’un reflet32 ». Or on est loin, à Assise, d’un tel théâtre : la représentation giottesque se développe à partir du geste de l’homme et de ses effets (mais le théâtre, comme l’écrivait encore Artaud, est-il fait « pour nous décrire l’homme et ce qu’il fait33 ? ») Fidèle au moins en cela à l’enseignement du saint qui décida de vivre « selon la forme du Saint Evangile » et dont l’ardeur à modeler son existence terrestre sur celle du Christ trouva sa récompense dans la stigmatisation dont il fut le premier à être honoré, mais respectueux surtout de la volonté des premiers franciscains qui entendaient contempler l’homme-dieu dans l’homme de Dieu34, elle ordonne le drame métaphysique à la mesure de l’homme qui est l’instrument de la représentation : la représentation sacrée répète la « vie » du saint comme celle-ci a répété, en son temps, celle du Fils de l’Homme en qui le Verbe s’est incarné.

Les images de la Vie de saint François n’actualisent pas les scènes primitives dont la légende franciscaine propose une première représentation ; mais elles ne transmettent pas davantage le souvenir de spectacles réels35. Elles n’en répondent pas moins, de toute évidence, à un programme préconçu ; et l’image est, avec la parole qui la double et redouble, au triple titre du programme auquel elle obéit, du titulus dont elle s’accompagne et du commentaire auquel elle prête, dans un rapport caractéristique d’une structure générale où chaque instance est liée par représentation à toutes les autres36, les tituli étant eux-mêmes autant de textes représentatifs, subordonnés à une représentation37. Du même coup, la gestualité, sous ses espèces iconiques, apparaît comme un simple moyen au service de la représentation qui en commande et qui en règle l’exercice. Le geste giottesque n’est pas celui d’un théâtre comme peut l’être celui d’Extrême-Orient, où les individualités se renoncent dans l’épiphanie du sacré, mais le geste qui s’attache à tel caractère parmi ceux que la représentation met en jeu et qui jouent, qui récitent, qui répètent le rôle qui leur revient dans son théâtre. Et il n’est pas jusqu’aux gestes d’indication, de désignation, qui ne s’inscrivent dans le contexte d’un spectacle où ils assument des fonctions strictement signalétiques — un spectacle réglé par la parole et pris tout entier dans le circuit d’une communication qui travaille sans relâche à oblitérer dans le texte pictural l’instance du signifiant.

LE NUAGE DE SAINT FRANÇOIS

On en trouvera une preuve supplémentaire dans une fresque du même cycle d’Assise, souvent négligée par la critique, mais qui importe beaucoup pour ce travail38. Cette fresque, à laquelle on a déjà fait allusion, donne à voir « comment (c’est le titulus qui l’énonce ainsi) le bienheureux François, un jour qu’il priait avec ferveur, fut aperçu par ses compagnons alors que son corps était soulevé de terre, les mains levées ; et une nuée éclatante resplendissait autour de lui39 ». On conçoit que cette image puisse dérouter : contredisant au projet figuratif qui s’affirme à travers le cycle entier, la dimension de la transcendance ne resurgit-elle pas ici, sous des dehors presque indiscrets ?

En fait la comparaison des moyens figuratifs mis en œuvre dans deux images aussi différentes que peuvent l’être l’Extase et l’Apparition au chapitre d’Arles fait clairement apparaître que ces deux images ressortissent à un même mode d’écriture. Dans la première de ces fresques, la figure du saint fait irruption dans le cercle des frères sans que soit signalé le transport miraculeux qu’implique l’apparition. Il suffit alors au peintre de faire entrer le saint par la droite, à l’encontre de la règle qui prévaut dans l’ensemble du cycle, pour marquer le caractère exceptionnel de cette intrusion. Point ne lui est besoin, en l’occurrence, de recourir à d’autres signes que ceux d’une pantomime où la disposition et l’expression des personnages révèlent qu’une partie seulement d’entre eux auront été les témoins du prodige, un prodige qui n’impliquait, sur le plan figuratif, aucune infraction aux lois de l’univers physique. Dans l’Extase, au contraire, le peintre a moins prêté attention aux manifestations extérieures de la vision et de ses effets sur les spectateurs qu’il ne s’est attaché à traduire en image le phénomène même du ravissement. Mais cette traduction ne s’en fonde pas moins encore sur l’unité de la représentation telle que le cycle d’Assise l’institue, par les moyens du théâtre plus que par ceux de la géométrie. Le Moyen Age a connu des représentations où le nuage intervenait à titre de déterminatif, les figures qui en étaient affectées étant désignées soit comme célestes, soit comme occupant une position intermédiaire entre le ciel et la terre ; mais les tympans sculptés où l’on voit le Christ ressuscité émerger à demi d’une frange de nuages ondulés ne sont pas pour autant composés suivant les mesures d’une mise en scène unitaire. C’est dans l’Extase de saint François, à l’église supérieure d’Assise, que l’unité (au sens scénique du terme) de la représentation, étendue à l’ensemble du cycle, aura fourni pour la première fois le ressort systématique de la figuration d’un ravissement40.

Dans l’Apparition au chapitre d’Arles, la représentation du prodige se joue à l’intérieur d’un réseau parfaitement clos de coordonnées à la fois spatiales et dramatiques, où la figure du saint vient s’insérer comme un supplément qui n’est pas directement dénoté comme tel. Le ravissement est au contraire signifié visuellement par une opération figurative qui vise à dissocier saint François du cercle de ses compagnons en même temps que du sol qui fait l’assise de la représentation. Or la pantomime, si elle suffisait à définir l’ensemble sur lequel devait porter l’opération, n’offrait par elle-même aucun moyen de la représenter : force aura donc été au peintre de recourir à un signe, certes emprunté au répertoire traditionnel, mais qui, d’être utilisé dans le contexte du cycle d’Assise, prend une valeur inédite et se voit assigner des fonctions syntaxiques qui allaient connaître, dans les siècles suivants, des développements considérables. Le nuage introduit dans le tissu des relations dramatiques et scéniques une rupture : il soustrait le saint à l’espace commun et fait apparaître la transcendance comme le contre-sujet d’une représentation conçue en termes strictement « humains ». Mais cette rupture n’est lisible que dans la proportion où, aux intervalles qui séparent les protagonistes de la pantomime (intervalles auxquels l’écriture giottesque confère en fait une valeur décisive), se substitue ici une discontinuité qui veut que les mesures ordinaires de la gestualité soient au moins localement suspendues.

On voit combien est ambigu, dans cette perspective (mais le mot prend alors une résonance imprévue), l’emploi que le peintre d’Assise fait du graphe /nuage/ dans l’Extase de saint Francois. En même temps qu’il manifeste la cohérence d’un système d’écriture figurative fondé sur des moyens essentiellement dramatiques et sur des mécanismes sémiotiques dont les uns jouent dans les limites d’une même scène et les autres à l’étage de la séquence narrative, du cycle considéré comme un « tout », cet emploi marque la limite d’une représentation qui reste dans la dépendance de la problématique du signe et du partage que celle-ci impose entre le plan du signifié et celui du signifiant. L’introduction dans le tissu dramatique d’un signe parfaitement conventionnel et arbitraire a pour conséquence de révéler l’aplatissement auquel la scène représentative est exposée — et qui appelle, comme sa contrepartie, la quête du « relief », l’exaltation des « valeurs tactiles », l’insistance sur les effets volumétriques qu’autorise la géométrie — et la réduction de la gestualité aux dimensions de la surface où elle trouve à s’inscrire. Une rupture peut s’introduire dans l’une des images du cycle sans que celle-ci ne se défasse, ni qu’elle perde sa cohérence : c’est bien que la pantomime n’assure jamais qu’une façon de liaison expressive entre des éléments figuratifs qui sont seulement juxtaposés (la porte de la ville, le groupe des frères, le saint dans sa nuée, le monticule, etc.). En aucun cas, la gestualité, sous ses espèces picturales, n’ouvre de son propre mouvement l’espace en profondeur d’une scène qui ne serait plus soumise à la tyrannie de la parole : quels que soient ses prestiges, irréductibles à ceux du langage articulé, le théâtre de la peinture dont le cycle de saint François aura établi les assises est d’emblée étroitement subordonné, sinon asservi, à une structure représentative à laquelle il apporte le renfort de ses signes. Structure de redoublement, fondée sur la répétition, et où prennent place aussi bien l’entreprise giottesque (laquelle visait à instaurer, par des moyens dramatiques, une écriture figurative nouvelle, que la tradition devait bientôt réduire aux dimensions d’un goût : le goût « giottesque ») que le travail du Quattrocento pour construire, par les moyens de la perspective à point de fuite unique, le cadre scénique d’un spectacle dont « Giotto » aura été le premier à vouloir qu’il fût unitaire, mais qui ne pouvait l’être qu’au prix d’une duplication indéfinie, celle-là même qui est au principe de la pensée du signe et du système de la représentation.

Cf. Jean-Louis Schefer, « Lecture et système du tableau », in Scénographie d’un tableau classique, Paris, Ed. du Seuil, 1969.

Cf. Noam Chomsky, « De quelques constantes de la théorie linguistique », Diogène, 51 (juil.-sept. 1965), p. 14 et Cartesian Linguistics, New York, 1966, trad. française, La Linguistique cartésienne, Ed. du Seuil, 1969.

Saussure, Cours, p. 107-108.

Jacques Gernet, « La Chine, aspects et fonctions psychologiques de l’écriture », in L’Ecriture et la Psychologie des peuples, Paris, 1963, p. 29.

Jakobson, Essais, p. 33.

Cf Panofsky, op. cit., Introduction.

Leonetto Tintori et Millard Meiss, The Painting of the Life of St. Francis in Assisi, with notes on the Arena Chapel, New York, 1962. Dans un travail plus ancien, M. Meiss concluait au rejet de l’attribution traditionnelle du cycle d’Assise à Giotto (M. Meiss, Giotto in Assisi, New York, 1960). Sur le problème du « nom » de Giotto, cf. mon article « Giotto », in Encyclopaedia universalis, vol. VII, Paris, 1968, p. 742-744.

Cf. les observations présentées par Tintori et Meiss (op cit., p. 43-58) et en particulier le diagramme (p. 195) de la distribution de la lumière : celle-ci venant de la droite dans les scènes qui s’inscrivent dans les trois premières travées de la nef, et de la gauche dans la travée la plus proche du chœur.

« The impetus of the narrative », comme l’écrit M. Meiss (op. cit., p. 43).

« Il quale Giotto rimuto l’arte del dipignere di greco in latino, e ridusse al moderno. » Cennino Cennini, Il Libro dell’arte, éd. Milanesi, Florence, 1859, p. 4.

« The cycle as a whole », Tintori et Meiss, op. cit., p. 2.

Cf. Roman Jakobson, « A la recherche de l’essence du langage », Diogène, 51 (juil.-sept. 1965), p. 37.

Et dont la reconstitution a été proposée par le P. Bonaventura Marinangeli. Cf. L’Opera completa di Giotto, Classici dell’Arte, Milan, 1966, p. 91 s.

Cf., s’agissant du rêve, l’opposition ménagée par Freud entre une analyse « en masse » et une analyse « en détail » (en français dans le texte), qui vise le rêve comme un composé, un conglomérat (Sigmund Freud, L’Interprétation des rêves, trad. française, Paris, 1967, p. 67 ; Gesam. Werke, t. II-III, p. 108).

Freud, ibid., p. 432 ; G.W., p. 511.

Cf. John White, The Birth and Rebirth of Pictorial Space, Londres, 2e éd., 1967, p. 33.

Benozzo Gozzoli en a donné, à l’église San Fortunato de Montefalco (1453-1459), une représentation directement inspirée de celle de Giotto, mais où l’intégration dans l’unité d’une même scène de l’espace réel et de celui du rêve est réalisée par les moyens de la géométrie.

White, op. cit., p. 37.

Emilio Cecchi (Giotto, trad. française, Paris, 1937, p. 103 s.) a bien montré comment l’espace giottesque est d’abord une architecture de gestes et de regards, la « triangulation psychologique » ayant précédé la construction géométrique de l’espace.

« Lodasi la nave dipinta ad Roma in quale el nostro toscano dipintore Giotto pose undici discepoli, tutti commossi da paura vedendo uno de suoi compagni passeggiare sopra l’acqua, ché ivi expresse ciascuna con suo viso et gesto porgere suo certo inditio d’animo turbato, tale che in ciascuno ermo suoi diversi movimenti et stati. » L.-B. Alberti, Della Pittura, liv. II, p. 95.

Cf. Pierre Francastel, La Figure et le Lieu, p. 17.

Hans Jantzen, « Giotto und der gotische Stil », in Die Aufsätze, Berlin, 1951, p. 35-40.

Répétons que la notion d’art « giottesque » a ici un sens délibérément très flou. Les fresques où la délinéation des figures en souligne l’implantation sont aussi celles où la critique refuse, le plus généralement, de reconnaître la « main » de Giotto.

Freud, op. cit., p. 269-270 ; G.W., p. 317.

A suivre le texte de la légende de saint Bonaventure, l’Apparition (chap. IV, 10) aurait dû prendre place entre la Vision du char de feu et celle des Trônes (White, op. cit., p. 55, n. 42). Ce déplacement, et la juxtaposition elle-même signifiante qu’il autorise de scènes obéissant à un principe d’organisation identique (distribution en deux registres dans le cas des Visions, insertion des personnages dans un espace strictement unifié et délimité pour ce qui est du Sermon et de l’Apparition), semblent devoir être portés au compte de la syntaxe figurative dont on travaille à produire ici quelques-unes des règles.

Cf. les excellentes pages qu’André Chastel a consacrées à Giotto dans son Art italien, Paris, 1956, t. I, p. 145-150.

Cesare Gnudi, Giotto, Milan, 1958, p. 66.

Emile Benveniste, « Remarques sur la fonction du langage dans la découverte freudienne », in Problèmes de linguistique générale, Paris, 1966, p. 75-87.

Francastel, La Figure et le Lieu, p. 189.

Eugenio Battisti, Giotto, Genève, 1960, p. 14.

Julia Kristeva, « Le geste, pratique ou communication ? », Langages, 10 (juin 1968), p. 52-53, repris in Σεμειωτιχη, op. cit., p. 95-96.

Antonin Artaud, Le Théâtre et son Double, Œuvres complètes, t. IV, Paris, 1964, p. 139.

Id., texte inédit, cité par Jacques Derrida, « Le théâtre de la cruauté et la clôture de la représentation », in L’Ecriture et la Différence, Paris, Ed. du Seuil, 1967, p. 342.

Yvan Gobry, Saint François et l’Esprit franciscain, Seuil, 1967, p. 59.

Cf. l’analyse que Francastel donne de la Crèche de Grecchio, où Giotto aurait peint « une situation qui ne correspond ni à la scène primitive, ni non plus exactement à la scène annuelle de la commémoration du fait miraculeux » (op. cit., p. 189-190, je souligne).

Derrida, art. cit., p. 346.

Cf. ci-dessous, le titulus de l’Extase de saint François.

Emilio Cecchi a omis délibérément de la reproduire dans son Giotto, arguant de son mauvais état de conservation, mais aussi de la « pauvreté d’inspiration » dont elle témoignerait.

« Come il beato Francesco, pregando un giorno fervidamente, fu scorto dai frati levarsi da terra con tutto il corpo, con le mani protese ; e una fulgidissima nuvoletta risplendette intorno a lui. »

Selon Mgr A. Fargues (Les Phénomènes mystiques distingués de leurs contrefaçons humaines et diaboliques, Paris, 1923, t. II, p. 272), saint François est le premier mystique dont l’élévation ait été officiellement constatée. Or le fait n’est mentionné ni dans la première ni dans la deuxième Vie de Thomas de Celano, lequel a pu interroger les compagnons du saint et accorde une attention particulière à ses états mystiques. C’est dans la Vita de saint Bonaventure, dont la composition se nlace entre celle des deux Vies de Celano qu’il est fait état d’une élévation nocturne (Vita, CXLIII ; cf. Olivier Leroy, La Lévitation, p. 7 et 224).