4.2.

Le ciel et la terre

4.2.1. Aisthesis

GRECO

S’il est une œuvre qui paraît satisfaire, dans son apparence même, à la définition d’un style fondé non plus sur la délinéation et le trompe-l’œil mais sur une technique spécifiquement picturale dans le mouvement de laquelle se déferaient les coordonnées géométriques de la figuration, c’est bien celle du Greco. Au niveau de la facture, les figures si caractéristiques dont cette œuvre est peuplée apparaissent comme des « corps sans surface », c’est-à-dire — au sens vincien — comme des figures sans frontière définie, toujours prêtes à faire retour au fond d’où elles émergent. Mais ce fond, à son tour, est moins un lieu où chaque chose trouverait sa place qu’un site indéfini, instable, où la légalité naturelle ne réussit pas à s’imposer. Max Dvořàk a montré, dans un texte classique, comment l’ouvrage peut-être le plus célèbre du Greco, l’Enterrement du comte d’Orgaz, encore qu’il reprenne un schème de composition traditionnel, n’en obéit pas moins à des principes qui contredisent directement ceux auxquels s’étaient ralliés les peintres du Quattrocento1. Le tableau se divise en deux parties : à l’étage inférieur, le peintre a représenté le miracle qui se produisit au cours de la cérémonie funèbre (l’apparition de saint Etienne et saint Augustin, qui descendirent du ciel pour procéder eux-mêmes à l’ensevelissement de la dépouille du comte) ; à l’étage supérieur, inscrit dans un demi-cercle, la réception au ciel, par le Christ et la Vierge, de l’âme du défunt. La nouveauté de l’ouvrage, comme l’a bien vu Dvořàk, réside dans l’interprétation du schème à registres superposés, qui voit sa signification complètement transformée par le cadrage adopté par le peintre, lequel ne laisse rien apercevoir du sol où sont établies les figures du registre inférieur. Ces figures sont elles-mêmes si bien tassées, serrées les unes contre les autres, que toute allusion au lieu scénique est abolie au bénéfice d’une ouverture sur le « ciel », sur la partie supérieure de la composition où, dans un tourbillon ascensionnel encore souligné par la rotondité du cadre, les figures se mêlent aux nuées : comme si le peintre avait entendu éliminer du champ figuratif toute référence à l’assise terrestre de la représentation pour donner à celle-ci le caractère d’une vision intérieure, soustraite en tant que telle aux conditions objectives de la certitude sensible.

L’œuvre du Greco ne représente pas, historiquement parlant, un point de départ : déjà le Jugement dernier de Michel-Ange offrait l’image d’« un espace sans réalité, sans existence, rempli dans sa partie supérieure de corps humains qui… vus à distance, flottent comme des traînées de nuages2 ». L’aspect en effet quasi nébuleux de nombre de compositions de l’époque est frappant : et Dvořàk rapproche à juste titre de l’Enterrement du comte d’Orgaz du Greco l’Ascension du Christ de Tintoret, dans laquelle les Apôtres, dont le cercle constituait traditionnellement le pivot de la composition, sont comme repoussés à l’arrière-plan, aspirés par le fond dont on n’entrevoit que quelques lambeaux, tandis que le Christ s’élève dans un grand concours de nuées — l’ascension n’étant pas traitée ici sur le mode d’un phénomène physique objectif, mais sur celui d’une vision mystique, subjective, celle-là du seul saint Jean dont la figure est reléguée dans l’angle inférieur de la composition (comme elle l’est, à Parme, sur le rebord de la coupole de Saint-Jean-l’Evangéliste). On est loin, semble-t-il, du lieu scénique stable, clairement ordonné, systématiquement organisé, que le Quattrocento avait prétendu assigner pour théâtre à l’histoire humaine. Mais cette évolution — cette transformation — ne se laisse pas décrire en termes seulement stylistiques. En choisissant le Greco pour figure exemplaire de l’époque désignée — selon lui de la façon la plus malheureuse3 — comme « maniériste », Marx Dvořàk a entendu montrer comment le renoncement aux règles de la vraisemblance physique autant que dramatique et l’abandon des cadres objectifs de la représentation sont inséparables, dans leur principe, du mouvement général de la culture du temps et en particulier de la crise mystique qui aura suivi la Réforme. « Ce que je vois — écrivait sainte Thérèse — est un blanc et un rouge comme on n’en trouve nulle part dans la nature, d’un éclat, d’un rayonnement supérieur à tout ce que l’homme peut voir, des images comme aucun n’en a peintes4 » : ce sont ces images que le Greco aurait cependant prétendu peindre, n’hésitant pas, selon Dvořàk, à sacrifier à l’expression du ravissement intérieur toute préoccupation d’objectivité ou de vraisemblance.

LE SYSTÈME COMME CHAMP DE PRODUCTION

Ce qui importe ici, c’est cependant moins la signification « documentaire » qui peut s’attacher à l’œuvre du Greco (documentaire au sens que Panofsky, après Karl Mannheim, a donné à ce mot : soit la signification que revêt l’œuvre d’art en tant qu’elle donne accès à l’« esprit de l’époque », à la « vision du monde » que l’artiste partageait avec les hommes de son temps ou de sa classe, ou du groupe social pour lequel il travaillait) que le fait que cette signification se laisse restituer sur le vu de traits discrets, d’aspects partiels de l’œuvre5. C’est ainsi qu’une comparaison rapide entre les procédés auxquels le Greco et Zurbaran ont eu recours pour représenter des visions miraculeuses permettrait d’opposer à la mystique purement contemplative dont relèvent les images du Greco une conception autrement active de l’effusion mystique. Là où le Greco tend à réduire au minimum la part concédée au sol, à l’assise terrestre de ses compositions, ou à l’affranchir de toute contrainte naturelle, l’opposition ménagée par Zurbaran entre le registre terrestre, traité comme un volume architectural clos, et le registre céleste, conçu sous l’espèce d’une nuée ouverte, indéfinie, le fait aussi que les personnages en extase ne soient pas représentés en état d’apesanteur mais demeurent rivés au sol, ont une valeur d’enseignement évidente au regard de la politique des ordres religieux dont le peintre était le fournisseur : l’église œuvre dans le monde sous l’inspiration divine, et la contemplation n’est pas le tout de la pratique religieuse. Mais la solution adoptée par Zurbaran a une portée supplémentaire : dans la mesure où elle associe à l’intérieur d’une même composition deux registres qui répondent à des principes stylistiques différents, un registre traité sur le mode linéaire et un registre « vaporeux », elle redouble l’opposition à la fois physique et métaphysique du ciel et de la terre et confère à l’opposition du « linéaire » et du « pictural » une résonance autre que stylistique. Elle inscrit dans un champ simultané deux figures stylistiques apparemment contradictoires, dont elle révèle du même coup la commune appartenance à une structure plus générale, au regard de laquelle cette opposition prend valeur signifiante.

Cette structure ne se laisse pas saisir ni même déceler au premier coup d’œil : elle n’est pas davantage accessible à une description menée selon les voies de l’histoire des styles. Là où celle-ci ne connaît, en effet, que des figures successives de l’art, dont elle prétend rendre compte sur le mode philologique, en terme d’évolution, de filiations, de retours et de rémanences, la visée du système qui les sous-tend commande une autre approche de la matière historique, un découpage différent de la réalité picturale. A la périodisation qui correspond au niveau des figures manifestes, visibles, elle substitue un autre type de coupures, de discontinuités : des figures en apparence irréductibles, non superposables, se trouvent communiquer à un niveau plus profond, celui des contraintes structurales et des principes régulateurs, des articulations théoriques et des options pratiques, des modèles formels et des appartenances culturelles et idéologiques les plus générales, dont le réseau, les constellations plus ou moins stables et organisées, définissent ce que ce texte a déjà désigné comme l’aisthesis d’une époque de l’art, le système porteur de son historicité. C’est ainsi que le système pictural issu de la Renaissance aura déterminé un champ de production possible, tout en emportant du même coup un certain nombre d’interdits, de refus, une limitation structurale essentielle. En ramenant la question de l’espace de la représentation à celle de la représentation de l’espace, les théoriciens du Quattrocento auront donné du système une définition restrictive, mais parfaitement cohérente, et qui inscrivait la représentation symbolique dans la dépendance directe de la représentation théâtrale. Dans spectaculaire, il y a spéculaire : le code perspectif, par l’assimilation qu’il opère de la répétition spectaculaire au redoublement spéculaire, institue une structure de renvoi caractéristique du système de la représentation issu de la Renaissance (dont le concept implique, à son tour, un redoublement, une mise en perspective) et de la notion du signe qui lui est associée. Mais le système ne se laisse pas pour autant réduire au code où il trouve à la fois — suivant le mot de Léonard — son frein et son gouvernail : le frein pouvait se relâcher, le gouvernail s’affoler, sans que le fonctionnement du système fût altéré dans son principe le plus général.

APOCALYPSES

C’est bien là ce qui se produisit dans la première moitié du XVIe siècle, quand le graphe pictural marqué /nuage/, jusque-là réduit à des fonctions iconiques et signalétiques marginales, en vint à envahir progressivement le champ plastique, au point de servir, dans les coupoles de Parme, à la « désignation » de l’espace. Pareille intrusion revêt, dans le contexte d’un système qui excluait théoriquement la figuration de formations nébuleuses, des allures diverses, sinon contradictoires, et de conséquence variable. Tantôt le /nuage/ fournit l’assise, conventionnelle, de compositions à étages (cf. la Dispute de Raphaël) plus ou moins directement inspirées d’un spectacle réel ou destinées à s’y substituer (cf., du même, la Vierge de saint Sixte), mais qui ne mettent aucunement en cause le système représentatif dont la perspective linéaire assure la régulation ; tantôt, à l’opposé, il paraît (mais ce n’est peut-être là qu’un leurre ?) servir à la production d’un espace pictural qui n’emprunterait rien de la géométrie (cf. le Paradis du Tintoret) ou à l’ouverture — feinte — d’un volume construit sur un ciel en trompe l’œil (cf. les coupoles « célestes » de Mantegna et Corrège, etc.) ; tantôt, enfin, il introduit plus subtilement la contradiction au cœur même de la représentation, en dénotant la déchirure de l’espace humain et l’insertion plus ou moins brutale de la dimension de la transcendance dans le système des coordonnées géométriques de la figuration. Sous l’une ou l’autre espèce, il connote la clôture du système dont il révèle la limite en fonctionnant sur sa marge, à la charnière du figurable et du non figurable.

Mais cette clôture, et la limitation qu’elle emporte, les interdits qui en découlent, leur transgression même, n’auront pas eu des implications seulement formelles : le grand bouleversement social du XVIe siècle a vu — comme en témoigne, dans le champ de la pensée politique, le texte de Machiavel — la fin du rêve florentin, celui d’une histoire ordonnée aux mesures de la cité qui en avait été, pour un temps, le théâtre ; et ce n’est pas le hasard qui aura voulu que la façon d’inquiétude qui s’est emparée, avec Mantegna, du système de la représentation, se soit d’abord répandue dans la Rome des papes et dans les régions au contact de l’Empire (Mantoue, Parme, etc.), avant de s’imposer avec le Greco sur la terre d’élection des grands mystiques. Mais cette inquiétude n’impliquait aucunement l’abandon du système institué au Quattrocento : l’Enterrement du comte d’Orgaz obéit encore, en la personne du jeune garçon placé comme en avant-scène, et qui regarde dans la direction du spectateur auquel il montre du doigt le miracle, à l’un des principes énoncés par Alberti, et qui voulait que la représentation fît place à un personnage établi en marge de l’histoire, en position de témoin6. La coupole de Saint-Jean-l’Evangéliste du Corrège ne déroge pas davantage à ce principe : elle en redouble, bien au contraire, l’effet de façon très subtile, puisque le même Evangéliste dont le spectateur est admis à partager la vision est ici représenté deux fois, sous l’espèce d’abord d’une figure à peu près invisible, établie sur l’appui de la coupole (comme si le peintre avait entendu maintenir — fût-ce en la dissimulant — l’assise terrestre d’une représentation apparemment libre de tout support architectonique), sous celle, en second lieu, d’une autre figure qui occupe l’une des lunettes du transept et regarde vers la coupole ; créant ainsi à l’intérieur du volume architectural une triangulation dramatique qui définit l’image non comme une Ascension, mais comme la vision de saint Jean dans l’île de Patmos, tout en inscrivant le décor en trompe l’œil de la coupole dans la dépendance directe de l’organisme constructif dont il est censé nier la clôture.

L’art du Corrège fournit un exutoire à l’inquiétude qui se fait jour dans le système de la représentation ; un exutoire sentimental, à forte connotation païenne : il n’y avait pas loin, rappelons-le, dans l’imagination du temps, de la figure d’un Ganymède enlevé dans les airs par Jupiter à celle d’un saint Jean ravi au ciel (cf. 1.3.1.). On n’a pas affaire, avec la coupole de Saint-Jean-l’Evangéliste, à une vision d’apocalypse, au sens catastrophique du terme ; et l’on serait presque tenté de voir dans cette interprétation rassurante de la Révélation une réponse à une autre Apocalypse qui, celle-là, méritait bien son nom : celle publiée par Dürer sous forme de livre — le premier publié à son compte par un artiste — en 1498, soit l’année même où, à Florence, s’achevait dans les flammes d’un bûcher l’aventure de Savonarole, le prophète du Dies Irae et de la fin des temps. La signification de l’entreprise de Dürer n’était que trop claire au regard de la crise qui divisait la chrétienté et de la lutte menée contre Rome par Luther7 ; encore cette façon de pamphlet ironique aura-t-elle dû l’essentiel de sa force, de son pouvoir de persuasion, à un paradoxe formel dont Dürer a su tirer un parti systématique. La Révélation, si elle ne fut reconnue comme canonique qu’au XIVe siècle, avait fourni de longue date matière à commentaires et illustrations8. Mais ce n’est qu’avec Dürer que, pour la première fois dans l’histoire de l’art chrétien, la fracture de l’ordre cosmique qu’elle implique n’aura pas fait seulement l’objet d’une représentation symbolique et/ou figurative, et que l’irruption du ciel sur la terre se sera traduite, au registre du système, par une déchirure dans l’ordre même de la figuration, de la représentation. Avec Dürer, écrit Max Dvořàk, les images de l’Apocalypse apparaissent comme des fantasmes, les fantasmes d’un peuple sans images (den irrealen Phantasien und Meditationen eines bildlosen Volkes, art. cit., p. 195) ; Dürer a choisi dans ce texte, entre tous « infigurable » (im Höchsten unbildlich) les moments « représentables » (Momente, die sinnlich darstellbar waren), tant et si bien qu’on devrait ici parler d’une « résolution » de fantasmes mentaux par les voies de l’expression sensible (einer Auflösung der gedanklichen Phantasie in bildliche Ausdrückmittel zu sprechen). Ces formules ont le mérite, immense, de poser le problème en termes — ceux-là mêmes de Freud — de figurabilité (Darstellbarkeit) : comment représenter cela qui ne peut l’être, puisque aussi bien, dans la Révélation, toute représentation trouve nécessairement sa fin ?

Développant les analyses de Dvořàk, Panofsky a montré comment l’Apocalypse de Dürer tirait parti de ses effets du contraste entre le rendu naturaliste des figures et un mode de présentation résolument antinaturaliste. C’est ce que confirme l’ambiguïté des fonctions imparties aux éléments figuratifs : telles les nuées, qui interviennent à maintes reprises dans le texte de l’Evangéliste, et qui fournissent dans la Vision des sept chandeliers une assise solide aux candélabres disposés en perspective, tout en se déployant pour former des colonnes de fumée verticales, sans poids, et soustraites aux lois de la construction géométrique. La profondeur de l’espace est tout ensemble affirmée et niée9 ; mais il faut bien voir qu’affirmation et négation sont ici indissolublement liées. Figurativement parlant, l’Apocalypse de Dürer est tout ensemble la première et la dernière des Apocalypses : la première parce que l’Apocalypse entraîne chez lui la destruction d’un ordre qu’incarne pour la première fois, au registre du système, le code perspectif ; la dernière (et ceci sans exclure des tentatives comme celle d’Odilon Redon), parce que l’ordre ainsi matérialisé dans le registre même du signifiant ne pouvait faire place, sans se défaire, à la Révélation. Les mêmes moyens illusionnistes qui servent à construire un espace à trois dimensions sont utilisés pour en briser la clôture et imposer l’image d’une vision qui contredit à la notion même de représentation. En bref, pour reprendre les termes de Panofsky, tout progrès dans la vraisemblance et l’animation renforce plus qu’il ne l’affaiblit l’effet hallucinatoire. La « vision » ne doit d’apparaître comme telle qu’à l’ordre même auquel elle contredit, mais qui s’ouvre cependant à elle et l’accueille, au prix d’une fracture semble-t-il irréparable ; fracture au regard de laquelle la Vision de saint Jean du Corrège revêt une signification équivoque : et si le Corrège, loin de prétendre à ouvrir l’édifice chrétien sur l’au-delà, s’était au contraire appliqué à colmater la brèche, à en adoucir les angles, à rétablir par des moyens de fortune l’équilibre du système ?

4.2.2. Sémiologie et sociologie

PRODUCTIVITÉ/CRÉATIVITÉ

L’exemple de l’Enterrement du comte d’Orgaz du Greco ou de l’Apocalypse de Dürer semble démontrer qu’il est des œuvres qu’on ne saurait analyser ni même décrire hors de toute référence au contexte historique dans lequel elles s’inscrivent. La sociologie de l’art a affaire aux produits concrets : elle prétend à les replacer dans un contexte d’ensemble, à les rattacher à des couches sociales déterminées, à y repérer le jeu de points de vue, de croyances, d’intérêts souvent contradictoires, voire à expliquer telle transformation stylistique en la rapportant à un changement d’attitude des groupes intéressés10. A l’inverse, par-delà les effets de signification superficiels et le miroitement toujours séduisant des correspondances et des parallélismes, la sémiologie de l’art travaillerait à mettre au jour les habitudes et les principes généraux auxquels obéit la figuration à une époque donnée. Mais l’opposition (qui fait écho à celle, en linguistique, de la parole et de la langue, de la diachronie et de la synchronie) est spécieuse : ce qui se produit dans l’Apocalypse de Dürer ou l’Enterrement du Greco ne prend sa pleine résonance que si on le rapporte au travail signifiant d’où procèdent les images de l’art et, plus profondément, à la question de la figurabilité, au système qui en commande historiquement l’énoncé, aux contraintes et aux possibilités qui en dérivent sur le plan formel. Le système qui établit le code perspectif comme « frein et gouvernail » de la représentation picturale, en l’associant à une structure spec(tac)ulaire, définit par là même un espace scripturaire organisé, et qui prête à variations et transformations réglées, lesquelles apparaissent à leur tour, au regard des répercussions, des remaniements qu’elles entraînent au niveau du système, comme des événements internes. Or un tel système est, en son fond, de nature sociale. Si même la pratique collective à laquelle ils sont liés comme à leur condition d’existence n’a pas l’extension de celle qui est au principe de la langue, au sens saussurien (Cf. ci-dessus, 3.2.1.), le système ici désigné comme aisthesis d’une époque, aussi bien que les « styles » qui trouvent à inscrire leurs figures dans son champ, mènent, pour reprendre le mot de Saussure, « une “vie sémiologique” »11 . Ils échappent, encore qu’à des degrés et dans une mesure variable, aux prises des individus, et obéissent dans leur devenir, leur évolution historique, à une logique sui generis dont le caractère plus ou moins contraignant est fonction de l’ampleur du processus de socialisation dont ils sont tout ensemble l’agent et le produit. C’est dire qu’une sémiologie de l’art aurait, d’entrée de jeu, des implications sociologiques tandis que la sociologie de l’art, en retour, ne saurait faire l’économie du préalable sémiologique. Ainsi que Tynianov et Jakobson l’écrivaient dès 1928, « considérer la corrélation des systèmes sans tenir compte des lois immanentes à chaque système est une démarche funeste du point de vue méthodologique12 », — la remarque valant aussi bien pour ce qui est des diverses séries culturelles, visées dans leurs relations réciproques, que pour les différents niveaux structurels suivant lesquels la réalité sociale se laisse appréhender.

Assigner aux « styles », et, mieux encore, au système dont ils relèvent, un statut, sinon une existence « sémiologique », ne revient cependant pas à les assimiler à un langage, et moins encore à un code, à un ensemble fini de règles qui permettraient d’engendrer, comme la grammaire générative s’emploie à le faire pour les phrases d’une langue donnée, un nombre infini d’œuvres ou d’images. Quoi qu’il en soit du langage à cet égard, la capacité créatrice de la pratique sémiotique qui a nom « art » ne se mesure pas à l’ensemble des œuvres que cette pratique peut effectivement produire. La « peinture » ne produit pas que des « œuvres ». Elle fournit ses usagers, considérés dans la diversité de leurs appartenances sociales et culturelles, d’un certain nombre de figures qui jouent leur rôle dans l’élaboration de l’image qu’ils entretiennent d’eux-mêmes et du monde où ils vivent, de la position qu’ils y occupent. Figures spatiales au premier chef, la peinture — au moins la peinture représentative — ayant pour fonction la mieux visible de conférer à une certaine notion de l’espace et des relations — géométriques, dramatiques, etc. — qui le définissent, valeur d’institution. Ces figures — et d’autres encore, quantitatives ou qualitatives, graphiques ou colorées, descriptives ou métaphoriques, figures ou non-figures13 — qui sous-tendent théoriquement le procès pictural sont le produit d’une pratique signifiante dont les œuvres qui en sont l’enjeu marquent et jalonnent les trajets. Elles procèdent d’une créativité « en réseau », dont les parcours s’entrecroisent, les œuvres ne se succédant pas linéairement, à la façon des perles d’un collier, mais dessinant dans le champ où elles s’ordonnent des configurations variables, complémentaires sinon opposées, et qui empruntent leur sens de leurs différences autant que de leurs appartenances communes. Dans leur finitude respective, les œuvres sont l’indice d’une productivité générale dont les ressorts les plus fondamentaux ne se laissent entrevoir qu’à la jointure des produits singuliers, saisis dans leur jeu, leur fonctionnement réciproque. C’est à l’intérieur de ce champ, beaucoup plus que sur sa périphérie, que la question des rapports entre la pratique signifiante qui, dans notre société, a nom « art » ou « peinture », et telle autre pratique, voire le contexte historique général où elle intervient, a chance d’être traitée de façon rigoureuse et systématique.

FIGURES MÉDIÉVALES

L’articulation figurative du « ciel » et de la « terre » fournit une bonne illustration de la relation entre les destinées internes du « système », au sens où ce texte l’entend, et les transformations qui se font jour, historiquement parlant, dans la production picturale. Considérées dans leur détail, ces transformations renvoient à des déterminations objectives, sociales ou culturelles. Mais ce n’est pas à dire que le système évolue par accumulation de variations, de déterminations qui lui soient contingentes. Les aménagements (dont on a vu quelques exemples), les emprunts (ceux que la peinture, entre autres, fait au spectacle), les transgressions même (ou ce qui est présenté comme tel), n’ont pas d’autre portée que celle-là que leur confère le système qui les autorise, qui les appelle, qui les suscite. Or c’est là qu’achoppe toute sociologie « réductrice » de la production signifiante (et l’on verra qu’il faut aller plus loin encore, et chercher dans le système les ressorts, au moins les mécanismes régulateurs de l’évolution). Le principe saussurien qui veut que soit interne « tout ce qui change le système à un degré quelconque », ce principe n’a rien d’antihistorique : il introduit, bien au contraire, à l’analyse historique la plus profonde dès lors qu’il contredit explicitement à l’opposition, depuis longtemps dépassée par les linguistes eux-mêmes, de la synchronie, où régnerait la raison relative du système, et de la diachronie, définie comme la dimension contingente des actes d’expression : le système a une histoire, et cette histoire, loin qu’elle emprunte rien au hasard, est elle-même systématique, interprétable en termes de système.

Du point de vue figuratif, et quoi qu’il en soit des difficultés de lecture que peut présenter telle ou telle image, le Moyen Age aura conçu les rapports entre la terre et le ciel sous les espèces les moins problématiques : soit qu’il ait alors suffi d’un déterminatif — ligne de sol, rocher, nuage, mandorle, etc. — pour qualifier les sites et marquer les personnages ou objets comme terrestres ou comme célestes, ou encore pour signaler l’irruption du divin dans le champ humain ; soit qu’un artifice de composition ait permis de réserver dans le champ iconique des compartiments « célestes ». On ne compte pas, dans la peinture médiévale, les mains, les anges, les Christ, Vierge ou Dieu le Père en personne, qui émergent d’un cercle ou d’une couronne de nuages plus ou moins fournis pour remettre à Moïse les Tables de la Loi, dicter à un Evangéliste le texte de sa relation, ou visiter sous la forme d’un songe quelque pape ou saint Joseph endormi. Le psautier d’Utrecht (c. 820) fournit le meilleur exemple de qualification des sites et des acteurs par un trait rapide, évoquant le contour d’un sol ou le profil d’un nuage14 ; et quant au cloisonnement de la surface par ramification du cadre, le Sacramentaire de Limoges (c. 1100) en propose, avec la représentation de l’Ascension, une illustration qui a valeur de modèle : assis dans une mandorle flanquée de deux anges, le Christ occupe la partie supérieure de l’image qu’une façon de linteau isole de la partie inférieure où se trouvent les Apôtres et la Vierge, dont les pieds nus prennent appui sur une étroite bande quadrillée15. Autre procédé qu’on retrouve à travers tout le Moyen Age, mais qui connaîtra au XIVe siècle un développement systématique, le motif architectural dont la partie, sinon l’étage supérieur, peut être appelé à fonctionner au titre de « ciel » ou de « paradis » : édicule dont un ange ou un Evangéliste occupe le tympan (schéma que reprendront quantité de retables), arcatures dont l’intrados s’orne, comme on le voit dans le psautier de Saint Louis, d’un liséré de nuages qui désigne comme « ciel » toute la superstructure architecturale qui fait l’ornement des miniatures parisiennes de l’époque16 : il suffira alors de faire grimper quelques anges dans les combles par le moyen d’une échelle pour atteindre à une. représentation parfaitement lisible de la circulation entre la terre et le ciel (planche VI B).

LA DUPLICATION DU CIEL ET DU FOND

Ce n’est pourtant pas que ces figures — dans le cas des figures architecturales, on a affaire à de véritables tropes — soient seulement formelles. Le plan strictement scripturaire et sans implications spatiales apparentes où s’inscrivent les personnages de l’Apocalypse de Bamberg ou des Beatus mozarabes17 n’est pas une surface neutre, indifférente : il s’ordonne suivant une droite et une gauche, un haut et un bas, et tout mouvement figuré emprunte de sa direction, toute figure reçoit de sa localisation une connotation décisive. Mais il y a plus, et qui se laisse lire dans quantité de miniatures ou de fresques dont certaines remontent aux débuts de l’imagerie chrétienne. Le partage fréquent de la surface peinte en bandes horizontales de couleur compacte, loin qu’il se réduise à une donnée formelle, paraît répondre dans un grand nombre de cas à une conception cosmologique élaborée. Tout se passe en effet comme si, dans leur apparente simplicité, ces bandes parallèles, de largeur variable, correspondaient à des zones, à des lieux qualitativement différenciés. A la basilique inférieure de Saint-Clément, à Rome, l’Ascension (ou l’Assomption de la Vierge ? — XIe siècle) est représentée sous les dehors d’une composition à registres superposés dont chacun est marqué par une bande de couleur différente : tandis qu’à l’étage inférieur, les Apôtres se répartissent en deux groupes de part et d’autre d’une pierre relique enchâssée dans le mur, sur fond de couleur brique, la figure du Christ (ou de la Vierge ?) s’élève sur une bande intermédiaire bleutée, vers un « ciel » (ou « paradis ») verdâtre où le Christ( ?) trône dans une mandorle portée par quatre anges18. La superposition des bandes de couleur paraît bien correspondre ici à une articulation signifiante de nature conventionnelle. C’est ce que confirme, dans le cycle des mosaïques de Sainte-Marie-Majeure, la Rencontre d’Abraham et de Melchisédech, déjà évoquée dans ce texte (cf. 3.3.2.) : les protagonistes de la scène procèdent sur un « sol » de couleur verte où s’inscrivent leurs ombres portées. Leurs silhouettes se détachent sur un fond d’or uniforme qui se présente comme un mur de scène à l’antique, tandis que dans la zone supérieure Dieu (ou le Christ ?) émerge, sur le fond d’un ciel traité de façon curieusement « pittoresque », d’un concours de nuages bleus et rouges. L’opposition joue ici, de toute évidence, entre le fond d’or conventionnel et un « sol » d’une part, un « ciel » de l’autre, affectés quant à eux d’une qualité descriptive. On la retrouve, réduite à un simple jeu de couleurs, dans le Livre des Péricopes du groupe de Reichenau (début du XIe siècle) où la remise des clefs à saint Pierre (le Christ s’avançant à la rencontre des Apôtres comme Melchisédech au devant d’Abraham et de son armée) s’opère sur un fond articulé selon les mêmes normes : « sol » vert, « fond » or, « ciel » bleu19. Elle voit sa signification explicitée dans le Psautier de Paris de la bibliothèque de l’Arsenal (XIIIe siècle), lequel s’ouvre sur l’image de trois personnages, un copiste, un astronome et un computiste, assis sur une sorte de coffre, et dont les figures s’enlèvent en même temps que celles de deux arbustes sur un fond brunâtre, et sous un firmament étoilé qu’une frange de nuées ondulées isole du reste de la composition (planche VI A)20. L’opposition entre le fond sur lequel s’inscrivent les figures et la voûte céleste qu’observe l’astronome (lequel occupe au centre de l’image une position privilégiée, dominante, encore soulignée par le petit tabouret sur lequel reposent ses pieds, signe de dignité, et par la subordination du livre et du calendrier à l’astrolabe qu’il tend vers le ciel) a ici une connotation sans équivoque : elle correspond au partage aristotélicien du cosmos en un monde sublunaire soumis à la corruption, dont la terre pondéreuse et opaque occupe le centre, et les sphères célestes auxquelles sont fixés les astres impondérables, incorruptibles et lumineux.

SÉRIE PICTURALE ET SÉRIE THÉÂTRALE

De semblables représentations n’ont rien de problématique au regard d’un système qui n’asservissait pas le champ figuratif à un principe d’organisation unitaire. Mais lorsque, au Quattrocento, Masolino peindra la Fondation de Sainte-Marie-Majeure, il établira encore des nuées à la jointure des deux espaces : l’espace humain, sublunaire, soumis à la pesanteur et composé suivant une perspective rigoureuse, et l’espace divin d’où émane toute lumière (comme le connote le modelé très accentué des nuages) et où s’inscrivent, dans un cercle parfait, les effigies du Christ et de la Vierge. Il n’y aurait pas de sens à parler ici de contradiction, dès lors que l’opposition, outre qu’elle signale, par son excès même, le miracle qui aura été à l’origine de la fondation (cf. 3.2.2.), répond au partage traditionnel du cosmos. La contradiction n’apparaîtra qu’à partir du moment où la perspective linéaire s’imposera si bien au titre de frein et de gouvernail de la peinture que toute entorse à l’ordre par elle institué prendra figure d’exception à la règle. Le nuage lui-même sera alors théoriquement exclu de la représentation, sauf à revêtir l’apparence d’un accessoire de théâtre (et Vasari, on l’a vu, tiendra encore pour névropathe celui qui se laissera prendre à ses jeux).

L’aisthesis d’une époque ne se laisse donc pas ramener à un ensemble organisé de moyens d’expression dont la cohérence serait fonction d’un état instantané du système. Elle n’évolue pas du seul fait de l’usure, ni sous l’effet d’une sélection quasi naturelle qui ne retiendrait des expériences plastiques que les résultats qui s’accorderaient au sens général de l’évolution sociale et historique. Elle fournit au contraire l’assise systématique au regard de laquelle ces expériences se composent et prennent un sens, une portée historique. Sans qu’on soit fondé à y lire une « intention », un « projet » historique spécifique, une manière de finalité l’habite, qui prête — le cas échéant — à des retournements spectaculaires21. Pour emprunter encore à Tynianov et Jakobson, on dira que l’histoire du système est à son tour un système : « Chaque système synchronique contient son passé et son avenir qui sont des éléments structuraux inséparables du système22 ». On conçoit, dans ces conditions, que le procédé de la nuée puisse apparaître, dans l’art aussi bien que dans le théâtre de la Renaissance, tantôt comme un archaïsme, et tantôt comme un trait novateur, quand il n’est pas l’un et l’autre à la fois : hérité de l’art et du spectacle médiéval, il acquiert dans la structure représentative liée à l’institution d’une scène unitaire, une valeur nouvelle. Là où, au Moyen Age, et compte tenu de la discontinuité caractéristique de la représentation médiévale, il servait à désigner un lieu parmi d’autres (le lieu du ciel, au sens divin et/ou météorologique du terme) et le passage d’un lieu à un autre, il introduit dans le continuum perspectif une façon d’ouverture ou de détour qui paraissent être appelés par le système lui-même et qui satisfont à des besoins, à des fonctions figuratives ou iconographiques très variées, voire contradictoires : la nuée permet d’introduire a posteriori dans un réseau de coordonnées qui semblaient devoir l’exclure la dimension de la transcendance (ainsi Véronèse, dans l’Annonciation des Offices, a-t-il renouvelé un thème traditionnel en faisant une nuée dorée envahir une perspective à colonnades et portiques, du type de celles qu’avait popularisées l’art de Piero della Francesca). Mais le même nuage qui sert de véhicule à l’Esprit Saint, au Christ, etc., peut transporter les dieux de l’Olympe ; et la même nuée qui ouvre sur le paradis fournira, dans un autre contexte, le ressort syntaxique d’une figure de rhétorique. Pour emprunter à Giulio Carlo Argan l’exemple qu’il a choisi pour illustrer la notion de « transcendance allégorique », Rubens peindra Henri IV encore revêtu de son armure, dans un paysage de ruines, mais déjà songeant à prendre femme pour marquer l’avènement d’une ère nouvelle : Minerve apparaît dans une nuée pour lui présenter le portrait de Marie de Médicis tandis qu’au loin, sur un nuage, sont évoquées symboliquement les noces de Jupiter (l’aigle) et de Junon (les deux paons)23. Une même figure satisfait à des fonctions tantôt représentatives (elle confère une manière de vraisemblance, sinon une qualité illusionniste, à la vision mystique) et tantôt symboliques (elle introduit dans le tissu iconique la distance de l’allégorie).

A cet égard, la coupure radicale marquée par Georges Kernodle entre le théâtre moderne et le spectacle médiéval éclaire le problème de la représentation en même temps qu’elle situe à son juste niveau la question des échanges, des relations entre la série picturale et la série théâtrale. La représentation médiévale se développait suivant une ligne temporelle discontinue, les épisodes successifs s’organisant en des lieux différents (les loci deputati), autour d’objets emblématiques. Il faudra attendre le XVIe siècle pour voir les hommes de théâtre se préoccuper d’intégrer les multiples éléments d’un même spectacle dans un cadre unifié et revenir à une forme scénique abandonnée depuis des siècles24. Ce problème, que les metteurs en scène avaient ignoré aussi longtemps que places, rues et parvis, voire d’immenses échafauds, servaient de cadre au déroulement du spectacle, les peintres ne pouvaient, quant à eux, en faire abstraction. S’ils étaient libres de regarder la page, le mur, la voûte, le panneau comme de simples supports où disposer personnages et accessoires symboliques, la question d’une organisation systématique de la surface qui leur était donnée à couvrir n’en aura pas moins été posée, dès le départ, dans la pratique picturale elle-même. La perspective linéaire devait apporter à cette question une réponse à la fois technique et théorique ; mais la construction géométrique de l’espace n’épuisait pas le problème de la représentation : le redoublement spéculaire auquel celle-ci était liée dans son principe figuratif appelait, comme sa contrepartie signifiante, le jeu de renvoi dont procède le système des signes. Redoublement, jeu de renvoi : les termes doivent être pris à la lettre. Loin qu’ils s’alimentent réciproquement sur le mode des vases communicants, l’art et le théâtre mènent, chacun pour sa part, une vie sémiologique propre. Et si l’art emprunte au spectacle partie de ses signes, c’est le mécanisme sémiotique constitutif du signe, auquel répond l’emprunt, qui importe : l’élément « emprunté » par la peinture au théâtre ne compte plus comme tel dès lors qu’il est astreint à des fonctions proprement plastiques et qu’il satisfait à une exigence interne du système, dont il représente une articulation nouvelle25.

4.2.3. Science/peinture

« La prospettiva, figliola della pittura. »

LE NUAGE ET LA CLÔTURE DE LA REPRÉSENTATION

Selon qu’on choisira de rapprocher la série picturale de telle ou telle autre série — religieuse, théâtrale, scientifique, etc. —, une structure figurative donnée prêtera à des interprétations multiples : les mêmes images de Zurbaran qui témoignent d’une évolution décisive du rôle assigné à l’expérience mystique dans l’économie de la foi se laisseront décrire en termes de mise en scène et paraîtront proposer une façon de compromis entre la scène à l’italienne, au centre dégagée, et les « façades » du théâtre espagnol. Mais l’espace de la représentation classique, tel que la peinture du Quattrocento en aura produit la scène26, est un espace fermé, comme l’est le volume cubique, chambre ou place vue en perspective, où l’istoria — et, avec elle, chacun des éléments qu’elle met en jeu — trouve en principe son lieu. Or ce n’est pas par hasard si l’échiquier qui impose son ordre et sa raison à une représentation dont il marque la clôture, si cet échiquier occupe souvent la place du ciel27. Historiquement parlant, les premières surfaces en damier que les peintres se soient astreints à figurer en perspective auront peut-être été les couvertures à caissons, plafonds et voûtes dont la Trinité de Masaccio (Florence, Sainte-Marie-Nouvelle) offre un admirable exemple, en même temps qu’elle obéit à un principe de construction extrêmement « avancé », celui-là même dont Mantegna saura, en son temps, tirer toutes les conséquences : le point de fuite étant placé en dessous du bord inférieur de la fresque, la composition est ici déterminée par le « haut » et emprunte son ordre, en l’absence de tout « sol » visible, du compartimentage de la voûte à caissons vue en perspective, sur le fond de laquelle s’inscrivent les figures de la Trinité28. Corollaire de l’institution du régime perspectif, l’abaissement de la ligne d’horizon révèle le ciel, que le peintre peut choisir d’organiser sur le mode architectonique ou quasi architectonique : dans la Fondation de Sainte-Marie-Majeure, de Masolino, les nuages mis en perspective servent — pour reprendre encore le mot de Burckhardt — à la désignation de l’espace et marquent la clôture de la scène terrestre en même temps que la frontière entre le monde sublunaire et le ciel où sont établies les figures divines. Il n’en va pas de même avec le petit panneau qui servit à Brunelleschi pour la première de ses démonstrations, et où le ciel — et les nuages qui y passaient, poussés par le vent — s’insérait comme un coin, sous la double espèce d’un reflet et d’un corps étranger, dans le circuit représentatif dont il dérangeait la linéarité. La fonction corrodante que Léonard devait assigner à la représentation des phénomènes atmosphériques trouve ainsi sa justification dès le principe : un même élément — le /nuage/, dont la parenté avec la tache a déjà été soulignée — peut être appelé à remplir une fonction tantôt intégrante et tantôt désintégrante, selon qu’il est utilisé à des fins constructives ou qu’il fournit, au contraire — au double titre d’indice météorologique et d’instrument pictural — matière à perturbations.

LÉONARD II

Corps sans surface, et donc sans contours, le nuage n’a théoriquement pas sa place dans une représentation fondée sur la réduction des volumes opaques à leur projection linéaire sur le plan. La peinture, si elle entend peindre cela qui ne peut être peint, ne va-t-elle pas devoir se modifier, sinon dans son projet, au moins dans ses moyens ? Mais Léonard ne pense, n’écrit pas seulement « en tant que peintre » : le nuage est pour lui autre chose qu’un élément pittoresque ou un accessoire de théâtre ; il est avant tout un phénomène météorologique, et c’est à ce titre qu’il jouera son rôle dans la représentation. Scientifiquement parlant, le nuage est un corps sans surface mais non sans substance, fruit qu’il est, au même titre que la brume, d’un épaississement de l’atmosphère (Carnets, II, p. 39), d’une contraction de l’humidité répandue dans l’air (Ibid., I, p. 352 et 356). Outre qu’il joue un rôle déterminant dans la production des vents, en poussant l’air devant lui, en le comprimant et en l’exprimant29, il constitue encore une manière de site où peuvent se répercuter les sons (I, p. 241), et où se forme l’arc-en-ciel (I, p. 261). Instrument et, tout à la fois, indice du cycle de l’évaporation et de la précipitation30, le nuage occupe dans la cosmologie vincienne une position décisive, à la charnière de l’uranologie, de l’aérologie, de l’hydrologie (« une grande partie de la mer fuira vers le ciel, et de longtemps ne reviendra : c’est-à-dire les nuages »), (II, p. 415) et de la géologie : n’offre-t-il pas, dans sa formation autant que dans ses effets, une bonne illustration de la liaison universelle où s’enchaînent les parties de la nature, et du mélange, de la permutation incessante des éléments31 dont la séparation a rompu le chaos, mais qui paraissent ici faire retour à l’indivision primordiale et se changer l’un en l’autre pour donner naissance à des amas instables dont la formation, l’évolution, les transformations et la résolution s’accompagnent de perturbations et de précipitations qui dérangent l’ordre du monde et de ses figures visibles : la pluie, la foudre, la neige, la grêle, le vent ? Loin qu’il marque la limite de ce monde-ci, au-delà de laquelle cesseraient d’avoir cours les principes de la mécanique et de la science des poids, le nuage est donc un corps, et qui obéit, comme tout autre corps, aux lois du mouvement et de la pesanteur, selon lesquelles s’accomplit toute action naturelle.

Pour être sans surface, le nuage n’en est pas moins visible32. Or Léonard, il faut ici le répéter, entendait que les fonctions de la peinture égalent celles de l’œil et que ses œuvres représentent celles de la nature (l’opera del pittore rappresentano l’opere d’essa natura, Trat. 9, Richter, I, p. 38). Le nuage ressortit au monde visible : c’est assez dire que celui-ci ne se laisse pas réduire à une construction linéaire. Et pourtant il semble que Léonard, théoricien de la peinture, emprunte à la géométrie plus encore que ne le faisait Alberti : attentif qu’il était à prévenir toute « confusion des genres », celui-ci affirmait vouloir ne parler qu’en tant que peintre, l’apport de la géométrie à l’art (la théorie) de la peinture — laquelle demande « une plus grasse Minerve (Cf. ci-dessus, 1.4.1.) » — se réduisant en définitive pour lui à fournir le principe d’une construction raisonnée de la scène de l’istoria, de la représentation. Or la géométrie assume, chez Léonard, des fonctions autrement étendues, un rôle bien plus fondamental. Si la peinture est une science (se la pittura è scientia o no, Trat. 1, Richter, I, p. 31), c’est à la géométrie qu’elle le doit. Ou, pour parler plus justement, aucune recherche ne mérite le nom de science qui ne passe par la démonstration mathématique33. Or qu’est-ce que la perspective, sinon la démonstration rationnelle que toute chose transmet son image en ligne conique ? Cette démonstration veut que la peinture, la science de la peinture, commence, à l’instar de la géométrie, avec le point, la ligne et la surface34 ; point de départ théorique s’il en est : car la perspective est fille de la peinture et c’est le peintre qui l’a créée pour satisfaire aux exigences de son art35.

La peinture engendre la perspective, qui la constitue en retour comme science. La science de la peinture commence avec le dessin ; mais de là naît une autre science qui a rapport avec l’ombre et la lumière (da questa n’esce un altra scientia, che s’estende in ombre e lume, Richter, I, p. 33), avec le clair-obscur, la perspective colorée et la perspective atmosphérique. Là où la géométrie ne va pas au-delà des quantités, continues et discontinues, la peinture a affaire, quant à elle, aux qualités des choses, qui font la beauté des œuvres de la nature36. Et c’est bien pourquoi elle n’a pas toujours été comptée au nombre des sciences : à l’instar des œuvres de la nature, elle n’a pas besoin, pour atteindre à son accomplissement, du secours des mots ; et les peintres n’ont pas cru bon de la décrire et de la réduire en principes37. Discipline « semi-mécanique », puisqu’elle naît de la science pour aboutir à une opération manuelle, la peinture n’est pas une science au sens où le sont celles qui ont leur point de départ et leur point d’arrivée dans l’esprit (che principiano e finischono nella mente, ibid., p. 32). Or telle est l’erreur de ceux qui ont prétendu la réduire à la géométrie et qui, confondant le point naturel et le point mathématique, ont traité de la perspective comme si l’œil était un point38 : la « confusion des genres », à laquelle Alberti n’avait pas voulu céder, est inévitable dès lors que la perspective n’est pas affaire seulement de géométrie.

Ce qui se joue ici, dans le texte de Léonard, est lourd de conséquences épistémologiques autant que picturales. L’aristotélisme proscrivait en effet toute confusion des genres : le géomètre n’a pas à penser en arithméticien, ni le physicien (et le peintre, sans doute, moins encore) en géomètre. Exigence parfaitement légitime, comme l’observe Alexandre Koyré : aussi longtemps que les « genres » subsistent, on ne saurait les mélanger. Encore peut-on les détruire39 : or il semble bien que ce soit là ce à quoi Léonard se sera employé, Léonard en qui l’artiste se confondait avec l’ingénieur, tandis que le technologue le disputait chez lui au géomètre40. A quel point l’entreprise allait à l’encontre de la conception classique des « genres » qu’impose la division du travail, c’est ce que permet de mesurer la question dont Freud partira encore dans son célèbre essai sur Léonard (et sur laquelle on reviendra en un autre lieu) : comment, en Léonard, le savant, l’homme de science a-t-il « étouffé » l’artiste ? Question marquée de toute évidence au sceau d’une idéologie qui interdit en fait toute approche, aussi bien concrète que théorique, du problème des rapports entre art et science, entre l’image du monde que l’art travaille à imposer et celle qu’élabore la science, aussi bien qu’entre les procédures que le peintre et le physicien mettent respectivement en œuvre à cette fin. Or c’est là à quoi le « miracle Léonard » (comme parle Koyré) engage sans recours la réflexion.

Alexandre Koyré a montré comment l’attitude de Léonard en mathématiques, c’est-à-dire en géométrie, était essentiellement celle d’un ingénieur, et comment sa géométrie, bien loin d’avoir souffert de sa manière concrète de penser (et de la « confusion des genres » où celle-ci l’engageait) en aura au contraire bénéficié. Géomètre-né, Léonard possède au plus haut degré le don — selon Koyré extrêmement rare — de l’intuition de l’espace, et ce don lui permet de surmonter son manque de formation théorique41. En même temps, la géométrie domine chez lui la science de l’ingénieur : « Ainsi sa géométrie est le plus souvent celle d’un ingénieur et vice versa son art d’ingénieur est toujours celui d’un géomètre42. » On pourrait en dire autant de cette discipline dans ses rapports avec la peinture (la perspective n’est-elle pas « fille de la peinture » ?). Mais comment ne pas voir que la géométrie de Léonard doit à la confusion des genres dont elle procède un caractère dynamique par lequel elle tranche résolument sur la tradition aristotélicienne ? Occupé qu’il était à montrer comment la plupart des concepts dont on fait honneur à la science moderne ont été énoncés, préconstitués dès le Moyen Age43, Pierre Duhem voulait que Léonard ait emprunté d’Ockham la notion du point, de la ligne et de la surface qu’il développe dans ses Carnets44. Or si l’on compare les définitions que Léonard donne de la ligne et de la surface avec celles sur lesquelles s’ouvre le Della Pittura d’Alberti, on ne peut qu’être frappé par la transformation à laquelle Léonard soumet les entités mathématiques, les lignes et les figures de la géométrie. Là, en effet, où Alberti regardait la ligne comme déterminée par une suite de points disposés l’un après l’autre sans interruption et la surface comme déterminée par la réunion de plusieurs lignes, assemblées comme les fils d’une toile (Cf. ci-dessus, 3.3.4.), Léonard les conçoit comme produites, comme décrites par le mouvement, dans l’espace, de points et de lignes. « La ligne est le parcours d’un point, et toutes ses extrémités sont des points… La surface est le mouvement d’une ligne… une extension produite par le mouvement transversal d’une ligne [le mouvement, écrira ailleurs Léonard, d’une ligne écartée de sa direction], et ses limites sont des lignes45 ». Or ces définitions, loin qu’elles renvoient à la tradition scolastique, « anticipent » au contraire, sur le mode descriptif, pittoresque, la transformation conceptuelle qu’accomplira Newton, lorsqu’il rapprochera de la physique les entités mathématiques et les soumettra au mouvement : les considérant non plus dans leur « être », mais dans leur devenir, dans leur « flux »46 .

Il n’importe pas ici que cette « anticipation » (qui paraît fondée, en tant que telle, sur l’hétérogénéité des séries et la possibilité de report d’un champ théorique à un autre) ne puisse être lue comme telle, dans le texte de Léonard, que par récurrence, à partir de la synthèse newtonienne, et qu’elle ne produise ses effets que dans le temps logique que construit l’épistémologie. L’essentiel est de bien saisir comment la soumission des entités mathématiques au mouvement ne s’opère pas, chez Léonard, sur des bases théoriques, mais qu’elle procède de cette même « intuition de l’espace » où Koyré voyait l’un de ses « dons » les plus étonnants, et dans la dépendance directe de son expérience, de sa pratique de peintre (la perspective est fille de la peinture, qui tire elle-même son origine du point, de la ligne, de la surface). Mais le texte de Léonard va plus loin encore : là où la tradition prégaliléenne, précartésienne, assimilait le mouvement au changement, à un processus affectant les corps qui lui sont soumis, le concept du mouvement qui triomphera dans la science classique substituera à une notion physique, empirique, une notion purement mathématique, dépourvue de toute connotation qualitative : celle d’une relation sans rapport avec le temps, ou pour mieux dire d’« un mouvement qui se déroule dans un temps intemporel, notion aussi paradoxale que celle d’un changement sans changement47 ». Or que lit-on dans le texte de Léonard ? Que « le temps, bien qu’il soit rangé parmi les quantités continues… ne tombe pas intégralement sous la puissance géométrique qui le divise en figures et corps d’une infinie variété, comme on le voit constamment des choses visibles et corporelles ; mais il s’accorde avec elles simplement sous le rapport de ses premiers principes, à savoir le point et la ligne. Le point, si on lui applique les termes réservés au temps, doit être comparé à l’instant, et la ligne à la longueur d’une grande durée de temps. Et tout comme les points constituent le commencement et la fin de ladite ligne, ainsi les instants forment le principe et le terme d’une certaine portion de temps donné. Et si une ligne est divisible à l’infini, il n’est pas impossible qu’une portion de temps le soit aussi48 ». La nature du temps est différente de sa géométrie49 : c’est dire que le temps dont connaît la géométrie, que ce temps n’a rien de commun avec celui de la génération et de la corruption, le temps du changement, du mouvement au sens aristotélicien, mais qu’il est bien ce temps intemporel où procède « le mouvement qui ne change pas », et qui permettra de traiter en termes mathématiques de réalités telles que la vitesse, l’accélération ou la direction d’un mobile en un point quelconque de sa trajectoire, toutes questions qui ont occupé Léonard, sans qu’il disposât de la formation théorique nécessaire pour pouvoir y apporter autre chose que des commencements de réponse50.

L’ÉTRANGE FACULTÉ

L’« étrange faculté » dont parle Koyré, qui aurait permis à Léonard d’atteindre à des conclusions étonnantes en matière de mécanique et de balistique, alors qu’il ignorait les prémisses sur lesquelles elles étaient fondées, cette faculté empruntait nécessairement, autant qu’elle lui prêtait, à son expérience, à sa pratique d’artiste. La conception que Léonard s’est faite de la physique, et dont la géométrie euclidienne lui a fourni le modèle, rejoint sur un point décisif la conception de la peinture sur laquelle s’ouvre le Trattato : la physique (la peinture) doit commencer par un ensemble de principes et de propositions premières qui fourniront la base des développements ultérieurs51. La tendance à mathématiser la physique (suivant l’exemple d’Archimède) et qui va de pair avec la tentative pour la dynamiser, se retrouve dans la géométrie et la peinture elle-même : le « mouvement » et le « repos » comptent au nombre des fonctions de l’œil (qui sont aussi celles de la peinture), au même titre que la lumière et l’ombre, la substance, la couleur, la figure, le lieu, la proximité et l’éloignement. La confusion des genres, l’échange incessant des rôles, la communication permanente entre les séries sont sans doute l’un des traits déterminants du « miracle Léonard » : le souci obstiné de rapporter, de raccorder l’objet scientifique, théoriquement construit, à l’objet perçu, donné dans l’expérience préthéorique, ce souci qui fait le fond de toute philosophie de la Nature, travaille paradoxalement chez lui au rebours de la pensée du temps et lui permet de s’affranchir de la conception magique et poétique de la nature qui est celle de la Renaissance. Mais si l’homme de science ne peut, en Léonard, être séparé de l’artiste, et d’abord du peintre, c’est bien que quelque chose se joue, ici et là, qui ne se laisse saisir qu’à la jointure des deux séries : l’idéologie le disputant à la science, une même question, d’ordre essentiellement théorique, s’y articule en des termes plus ou moins rigoureux et explicites.

4.2.4. Le tabou de l’infini

« Cette pensée porte avec elle je ne sais quelle horreur secrète ; en effet, on se trouve errant dans cette immensité à laquelle sont déniés toute limite, tout centre, et par là même, tout lieu déterminé. »

UNE STRUCTURE DE CONTRADICTION

Les intuitions qui traversent le texte de Léonard, les aperçus surprenants, les anticipations abruptes qui le ponctuent, l’effort pour réformer tout ensemble, et peut-être l’une par l’autre, la géométrie, la physique et la peinture, la fragmentation même de ce texte et son dehors énigmatique, crypté, seraient la conséquence de l’irrespect dont Léonard témoignait à l’endroit de la division des genres, du peu de cas qu’il a fait de la partition sociale du travail. Alberti n’empruntait de la géométrie que ce qui pouvait servir au peintre ; Léonard travaille à définir, à partir de la géométrie, les conditions d’une pratique scientifique de la peinture, dont il attend qu’elle informe en retour la géométrie elle-même. Là où Alberti concevait les figures géométriques de façon statique, en termes de fils intriqués, de toiles tissées, de peaux tendues, il les voit comme produites par le mouvement des points et des lignes. Mais qui parle ici ? Le peintre, le géomètre, ou encore l’homme de la praxis, « un homme qui ne construit pas de théories, mais des objets et des machines et qui, le plus souvent, pense comme tel », et dont l’attitude en mathématique, c’est-à-dire en géométrie, est généralement celle d’un ingénieur52 ? En fait, la confusion des genres, et la communication qu’elle induit entre les séries mathématique (i.e. géométrique), physique, picturale, etc., imposent de traiter le texte de Léonard dans son volume théorique, et en accordant une attention particulière à certaines des propositions qu’il contient : non pas tellement pour les replacer dans leur contexte culturel ou pour les lire, comme s’y est employé inlassablement Pierre Duhem, à la lumière des prédécesseurs de Vinci, mais pour en repérer les échos, les résonances lointaines dans le texte même de Léonard. Telles les quelques notes très brèves, touchant à la question de l’infini. Lorsque Léonard fait référence à la quantité continue, c’est-à-dire à la géométrie (la quantità continua, cioè la scientia di Geometria, Trat. 1), pour en affirmer l’infinité53, c’est dans une optique bien différente de celle d’Aristote et de la philosophie scolastique, et moins pour réfuter l’atomisme en alléguant de la divisibilité à l’infini de la grandeur54, que pour en inscrire l’argument au principe de son Traité de la peinture. Se la pitura è scientia, si elle doit pouvoir faire l’objet d’une démonstration mathématique, qu’en est-il de cette pratique dans son rapport à la quantité continue, c’est-à-dire à l’infini ?

Si toute quantité est divisible (et extensible) à l’infini, ce n’est pas à dire que l’infini puisse être donné : « Quelle est cette chose qui ne se donne point et qui, si elle se donnait, cesserait d’exister ? C’est l’infini qui, s’il pouvait se donner, serait limité et fini, car ce qui ne peut se donner est ce qui n’a pas de limites55. » Dans les termes d’Alberti, le peintre n’a pas à connaître de la question de l’infini, puisque aussi bien il ne doit « feindre » que cela qui se voit (quello si vede), c’est-à-dire qui se laisse circonscrire par des lignes et réduire, sur le plan, à un jeu de surfaces (cf. 3.3.3.) : l’infini n’a pas d’extrémités (pas de « surfaces »), pas de limites, il ne peut (du point de vue même de Léonard) être donné autrement qu’en concept. Or la perspective, considérée en tant que schème optique, emporte une contradiction tout à la fois théorique et formelle dont Léonard était parfaitement alerté56. La construction perspective, fondée qu’elle est sur la convergence des lignes de fuite, donne à voir ce qui ne peut être vu : la rencontre de deux lignes parallèles (« L’œil entre deux lignes parallèles ne les verra jamais à une distance assez grande pour qu’elles se rencontrent en un point », Carnets, II, p. 300) en un point donné, visible, — soit le signe, marqué d’un trou dans l’expérience de Brunelleschi, et où se scelle, dans la coïncidence spéculaire du point de fuite et du point de vue, la clôture du système.

Cette clôture, les peintres du Quattrocento ont bien pu s’efforcer de la masquer (en dissimulant le point de fuite par un écran, mur de scène ou toile de fond), ou au contraire de la tourner (par l’ouverture, dans le cube perspectif, d’une veduta donnant sur un paysage ou un ciel d’une profondeur indéfinie57) : ils n’auront pu faire que la géométrisation de l’espace qui fait le fond de l’ordre perspectif n’ait, dès l’abord, sapé secrètement le système représentatif qui y trouvait sa condition. Alors que la construction perspective implique qu’à l’espace discontinu et qualitativement différencié de l’art prébrunelleschien se substitue l’espace continu, ouvert, homogène et abstrait, divisible et extensible à l’infini, de la géométrie euclidienne, elle se définit dans la pratique, en tant précisément que construction, par sa clôture. L’adjonction (voire la substitution) à la perspective linéaire de la perspective atmosphérique ne cnangera rien à cette situation théorique : il ne s’agira jamais, pour les peintres qui y auront recours, que d’échapper à la clôture du système par des moyens pittoresques, lesquels, n’empruntant rien de la géométrie et ne prêtant par conséquent pas à démonstration, ne lèvent qu’en apparence la contradiction qui est au principe du code paradigmatique et qui fait le ressort productif du système porteur de l’historicité de la pratique artistique. Cette contradiction — que l’art renaissant aura obstinément travaillé à surmonter, après en avoir lui-même posé les termes — peut être visée sous l’aspect conceptuel (soit les couples fermé/ouvert, discontinu/continu, fini/ infini, etc.) aussi bien que figuratif (soit l’opposition entre les impératifs du « code », qui impliquent la réduction de la représentation à ses paramètres terrestres, et ceux d’une représentation qui ne renonce pas à jouer de la référence au ciel et à la dimension de la transcendance) : sous l’un ou l’autre aspect, la définition du code paradigmatique — sinon du système lui-même, qui y trouve son « frein » et son « gouvernail » — au titre de structure de contradiction a des implications qui outrepassent le champ strictement pictural.

PHYSIQUE ET MÉTAPHYSIQUE

En appeler à la géométrie euclidienne pour construire la scène de l’istoria n’allait en effet pas sans conséquences, qui se laissent mieux mesurer sur le terrain philosophique ou épistémologique. Sans doute Alberti lui-même attendait-il du tracé en perspective d’un pavement qu’il lui démontrât de quelle façon les quantités « transverses » semblent aller en diminuant, en fonction de la distance, pour ainsi dire jusqu’à l’infini (quasi per sino in infinito58). Mais il est très remarquable que l’infini (métaphorique) soit ici connoté simultanément comme infiniment petit (la diminution) et comme infiniment grand (la distance) : en fait, si la pensée grecque et, après elle, la pensée médiévale, ne faisaient pas difficulté à admettre l’infini potentiel (obtenu par division ou addition indéfiniment continuée), elles n’en refusaient que plus radicalement l’infini actuel, et d’abord l’idée d’un univers sans limites, infini. Le cosmos grec (et médiéval) est un monde de structure finie, hiérarchiquement ordonné et qualitativement différencié ; un univers qui se divise en plusieurs régions d’être, soumises à des lois différentes et où s’opposent les deux mondes de la Terre et du Ciel. Or cette idée n’était pas sans avoir de solides fondements dans l’expérience sensible. Comme l’écrit Koyré, « la conception de la finitude nécessaire de l’Uni /ers stellaire, de l’Univers visible, est toute naturelle : nous voyons une voûte céleste ; nous pouvons la penser comme étant très loin, mais il est extrêmement difficile d’admettre qu’il n’y en a pas, et que les étoiles sont distribuées dans l’espace sans ordre, sans rime ni raison, à des distances invraisemblables et différentes les unes des autres. Ceci implique une véritable révolution intellectuelle59 ». C’est cette révolution — dont Koyré a su démêler les tenants et aboutissants — qu’accomplira la science du XVIIe siècle, lorsqu’elle substituera à l’espace cosmique, qualitativement différencié et concret, de la physique prégaliléenne, l’espace homogène de la géométrie euclidienne, et à l’idée d’un monde fini, hiérarchiquement ordonné, qualitativement différencié, celle d’un univers ouvert et indéfini, un monde d’une géométrie faite réelle, soumis de part en part à une légalité uniforme, et où la physique et l’astrononomie ont à connaître d’un seul et même domaine d’être60.

Or le premier à avoir affirmé « cette géométrisation de l’espace et l’expansion infinie de l’univers qui est la prémice de la révolution scientifique du XVIIe siècle, de la fondation de la science classique61 », aura été non un homme de science, mais un philosophe, et qui devait payer de sa vie pareille audace : Giordano Bruno sera excommunié et brûlé publiquement à Rome, le 17 février 1600, pour — entre autres, et tirant argument de la toute-puissance divine — avoir soutenu que l’univers était infini62. Or Bruno, comme le souligne Koyré, n’était aucunement un esprit moderne : mathématicien exécrable, il a défendu une conception du monde vitaliste et magique. Et cependant, dans son infinitisme, il n’en aura pas moins été très en avance sur son époque. Mais, sur ce point, ses contemporains ne pouvaient l’entendre. L’univers même d’un Nicolas de Cues, qui professait en la matière des opinions singulièrement hérétiques, cet univers n’était pas infini, mais seulement indéterminé, sans bornes assignables63. Et quant à Palingenius, auteur du Zodiacus vitae (publié à Venise en 1534), si nul avant Bruno n’a affirmé avec autant de force l’impossibilité de tracer des limites à l’action créatrice de Dieu (« Qu’est-ce que la Terre et la Mer en comparaison de l’Espace immense et admirable du monde ? »), il n’en aura pas moins maintenu avec insistance l’opposition entre les régions terrestres et célestes : « La Terre est la dernière des Habitations, encore trop bonne pour les Hommes et les Bêtes… Ce sont là les Royaumes ténébreux, parce qu’en dessous des Nuées règne une perpétuelle nuit en comparaison de la Lumière brillante et de la Splendeur éternelle qui est en dessus… Mais l’air supérieur aux Nuées est un Ciel heureux et serein. C’est là que règne une Paix éternelle ; c’est là que brille la Lumière du plus beau jour ; c’est là la Royale demeure des Dieux que nos yeux corporels ne peuvent apercevoir64. »

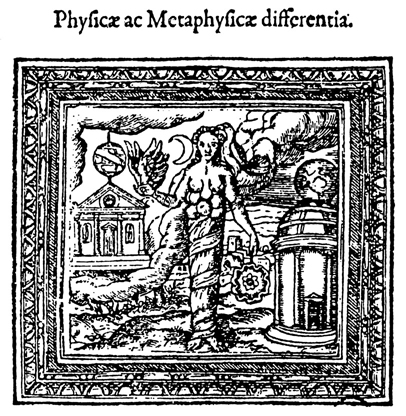

L’univers de Palingenius ne rompt avec le cosmos aristotélicien que sur un point : l’infinitude du royaume qui, au-delà du ciel, étincelle d’une admirable clarté. Pour le reste, il maintient la finitude du monde matériel, qu’entourent les neuf sphères célestes65. Conception qui s’accorde, moyennant cette correction, avec l’image du monde précopernicien telle que la propose encore la Cosmographie de Peter Appianus (1539) : la terre occupe le centre d’une suite de cercles concentriques dont elle est isolée par un double anneau de feu et de nuées, lesquelles ont l’apparence des collerettes de nuages ondulés qu’on observe dans les miniatures médiévales et, dans un tout autre contexte culturel, à l’entour du toit circulaire qui représente le ciel dans le Ming tang, la « maison du calendrier » des anciens Chinois66. Mais la nuée qui sépare le royaume des ténèbres du royaume de lumière se retrouve dans un emblème un peu postérieur, extrait des Emblemata de Johannes Sambucus (Anvers, 1564) où elle marque, suivant une ligne diagonale, la frontière entre le domaine de la physique et celui de la métaphysique : la nature, qui emprunte l’apparence de la Diane d’Ephèse, se tient à la jointure des deux mondes, désignant de sa main droite ailée un temple couronné d’un astrolabe et près duquel est figuré un croissant de lune, et qui occupe la partie supérieure gauche de la composition, et de sa main gauche, chargée d’une rose héraldique (symbole de la matière organique) un édicule circulaire surmonté d’un globe terrestre, disposé dans l’angle inférieur droit. Physicae ac metaphysicae differentia : à la charnière des deux mondes, la nuée remplit son double office figuratif et symbolique ; mais alors que le domaine de la physique est assimilé au monde sublunaire, le champ qui s’ouvre au-delà des nuées est ici réservé, sans plus de distinctions, à la métaphysique67.

Fig, 5. Physicae ac Metaphysicae differentia.

Extrait de J. Sambucus, Emblemata.

L’emblème de Sambucus n’accorde pas de place à l’astronomie, ancienne ou nouvelle. Il ne connaît que de l’opposition entre physique et métaphysique, entre les choses de la terre et celles du ciel. Or la conception de l’infinitude de l’univers aura été défendue par des philosophes, des métaphysiciens, avant de l’être par des astronomes. Et les hommes de science qui travaillaient le plus activement à défaire l’opposition entre physique et astronomie, entre les lois de la terre et celles du ciel, n’auront en fait pas été si pressés de s’y rallier, pour des raisons sans doute plus métaphysiques que scientifiques. Galilée lui-même, encore que la notion en soit impliquée dans la géométrisation de l’espace dont il aura été l’un des principaux agents, n’a jamais soulevé la question de l’infini68. Et quant à Kepler, lui qui jugeait que cette pensée portait avec elle « je ne sais quelle horreur secrète », il en aura cherché le remède dans l’astronomie elle-même. La science astronomique ne travaille que sur les seules données observables ; elle ne peut rien accepter qui soit en contradiction avec l’optique : or le monde optique est un monde fini (« Ce qui est vu est vu par ses extrémités… or il est contradictoire d’être infini et d’avoir des limites… donc, rien de visible n’est séparé de nous par une distance infinie69. ») L’astronomie de Kepler ne rompt pas avec l’expérience sensible : tirant argument de l’apparence du ciel, elle rejette l’idée, corollaire de l’hypothèse infinitiste, d’une distribution uniforme des étoiles, et conclut qu’« à l’intérieur, vers le soleil et les planètes, le monde est fini et en quelque sorte creux. Le reste appartient à la métaphysique70 ». Et il n’est pas jusqu’à l’aspect de voûte que présente le ciel, qui ne corresponde à la structure de notre monde (du monde tel que l’astronome le voit, depuis le point où il est placé) : « Cette région a, en effet, en son centre un vide immense, un grand creux, entouré et pour ainsi dire fermé par l’armée serrée des étoiles fixes, comme par une paroi ou voûte, et c’est dans le sein de cette cavité immense qu’est contenue notre terre, avec le soleil et les planètes71. » « L’astronomie n’enseigne qu’une chose, à savoir qu’aussi loin qu’on voit des étoiles, si petites soient-elles, l’espace est fini72. » Et il n’y a pas de sens à prétendre, fût-ce métaphysiquement parlant, qu’au-delà du monde visible l’espace puisse s’étendre à l’infini. Car l’espace comme tel n’est rien, le vide est un néant. L’espace n’existe qu’en fonction des corps : là où il n’y a pas de corps, il n’y a pas d’espace73.

COUPOLES COSMIQUES ET COUPOLES CÉLESTES

Cependant le monde de l’astronomie nouvelle n’est plus celui de la science médiévale. Mais c’est moins affaire de dimensions que de structure. Car même considérablement élargi74, le monde de Copernic n’en demeure pas moins un monde clos, fini. Et de plus, c’est encore un monde ordonné, où la terre comme le ciel occupent la place qui leur revient de droit, compte tenu de leur importance, de leur perfection relative75. Or il en va de même de l’espace que permet de construire la perspective : le peintre ne connaît que des choses visibles, des choses — comme parlera encore Kepler — qui se laissent voir par leurs extrémités, et dont chacune doit trouver son lieu en fonction de sa grandeur et de son rôle dans l’istoria (cf. 3.3.3.) ; et si même, dans la profondeur nouvelle qu’institue le trompe-l’œil, les quantités vont diminuant quasi per sino in infinito, les lignes de fuite n’en convergent pas moins en un point visible, là où se scelle — encore une fois — la clôture du système.

Quelques résistances qu’elle ait fait lever chez les hommes de science eux-mêmes — et la querelle de l’infini en est une preuve parmi d’autres —, il n’en demeure pas moins que la coupure copernicienne aura marqué la fin d’une période qui recouvre à la fois le Moyen Age et l’Antiquité classique. En même temps que la terre qu’il habite, et que Copernic, le premier, arracha de ses fondements pour la lancer dans les cieux76, l’homme est dépossédé de la position centrale que lui assignait la cosmologie traditionnelle. Mais le De Revolutionibus Orbium Coelestium est de 1543. Et lorsqu’on voit les faiseurs de marqueterie de la fin du Quattrocento associer dans leurs compositions décoratives les instruments du quadrivium, arithmétique, géométrie, astronomie, musique, la question se pose aussitôt de l’articulation conceptuelle qui en commande le choix et l’arrangement77. De tels décors affirment l’unité des arts et des sciences : mais de quels arts, de quelles sciences ? Et encore : de quelle arithmétique, de quelle géométrie, de quelle musique, et surtout de quelle astronomie ? Un demi-siècle avant Copernic, on ne saurait prétendre que de pareils programmes iconographiques aient impliqué l’idée d’une géométrisation possible de l’espace, et moins encore une quelconque mise en cause du cosmos traditionnel. Bien au contraire, le rapprochement — lui aussi traditionnel — de la musique et de l’astronomie signale l’emprise persistante des considérations d’ordre et d’harmonie sur la science elle-même (la « musique des sphères »)78. En dernière analyse, la nouveauté la plus riche de conséquences réside dans l’application des procédés de la géométrie descriptive à la représentation des instruments du quadrivium. Le recours à la perspective vient à l’appui des prétentions de la peinture à prendre place parmi les arts libéraux ; mais il ne va pas, à son tour, sans effets épistémologiques : en établissant la géométrie au fondement de la représentation, les peintres auront travaillé, selon leurs voies et leurs moyens, à cette géométrisation de l’espace où Koyré reconnaissait à juste titre l’une des prémices de la révolution scientifique du XVIIe siècle.

On voit de quelle importance peut être, du point de vue d’une histoire de la Pensée (la Pensée, comme l’écrit Hegel, qui fait le fond de toutes les pensées), la question du statut de la perspective dans son rapport à la représentation : la perspective se réduit-elle à une technique empirique, permettant de tracer un pavement en échiquier, ou de dessiner le mazzocchio ? Emporte-t-elle au contraire une théorie, comme semblent le suggérer les expériences de Brunelleschi, et jusqu’à la critique à laquelle Alberti soumet la méthode artisanale de diminution des quantités transverses79 ? Si la perspective se laisse ramener à un corps de recettes, la prétention de la peinture à figurer parmi les arts libéraux n’apparaît pas justifiée. Si au contraire, comme l’a voulu Léonard, la peinture se fonde sur une théorie, c’est-à-dire si elle admet une démonstration, si elle a valeur de science, pourquoi l’art n’aurait-il pas tenu sa partie, au même titre que la philosophie, dans la grande dispute qui devait trouver un terme, tout provisoire et d’autorité, avec la double condamnation, à trente-trois ans de distance, de Giordano Bruno et de Galilée, et jusqu’à poser, dans son champ, une question que la science refusait d’entendre ? Si l’histoire des sciences n’est pas entièrement logique, comme le démontre Koyré, et si les révolutions scientifiques ont elles-mêmes une histoire, il en va bien évidemment de même de l’art et de ses révolutions (encore que l’art et la science œuvrent dans des temps différents). Les problèmes que soulève la géométrisation de l’espace pictural (et la façon de contradiction qu’elle emporte), les implications de la construction perspective sont tels que l’évolution du système ne pouvait être qu’aléatoire et soumise à quantité de déviations ou de blocages. Trop d’intérêts non seulement esthétiques, mais philosophiques, scientifiques ou théologiques, étaient en jeu pour que le système ait pu développer d’emblée toutes ses conséquences, toutes ses possibilités. Mais cela n’exclut pas que l’art, considéré en tant que pratique sémiotique, et dans la mesure où ses révolutions sont d’abord des révolutions théoriques, ait pu devancer, sur certains points, la symbolisation scientifique ou la réflexion philosophique.

Dans le champ artistique, Brunelleschi apparaît bien comme l’homme de la coupure, et cela eu égard non seulement aux expériences, aux démonstrations de perspective dont ce texte a fait état, mais encore à la prouesse architectonique qui devait établir son autorité : la construction de la coupole de Sainte-Marie-de-la-Fleur. En appliquant pour la première fois le calcul à la solution d’un problème technique, celui de la couverture d’un espace si vaste qu’il excluait toute possibilité de construire sur échafaudages, Brunelleschi aura en effet substitué à l’empirisme médiéval une méthode rationnelle, fondée sur la géométrisation de l’espace, sur l’assimilation de l’espace architectural à l’espace euclidien80. Mais il y a plus : en s’attaquant au problème de la coupole, il aura fait porter son effort théorique, et de géométrisation, sur l’un des points symboliquement les plus sensibles de l’édifice chrétien. L’assimilation de la coupole du temple au ciel cosmique (et réciproquement) apparaît en effet comme l’une des figures fondamentales de l’art en même temps que de la cosmologie chrétienne, et cela dès la fin de l’Antiquité81. Ignorant les coupoles byzantines ou médiévales, on observera que cette figure devait trouver son accomplissement, au XVIe siècle, avec l’édifice à plan central, couronné d’une coupole, dont Palladio demandera qu’il soit fait à la ressemblance de « ce grand temple achevé dans sa perfection d’une seule parole issue de l’immense bonté de Dieu82 ». L’inscription qui fait le tour de la coupole de la petite église Saint-Eloi-des-Orfèvres, élevée à Rome, après 1509, par Peruzzi, sur les dessins de Raphaël, est parfaitement explicite : Astra deus nos templa damus tu sidera pende (« Dieu a fait le ciel, nous les temples, à toi de déployer les astres83 »). La coupole de Saint-Eloi n’a reçu aucun décor peint : il n’en va pas de même de la chapelle Chigi, à Sainte-Marie-du-Peuple (après 1515), pour laquelle Raphaël a conçu un décor de mosaïque où le Créateur dirige depuis la lunette le mouvement des dieux planétaires dont les figures s’inscrivent dans une suite de médaillons disposés en couronne. Loin qu’ils anticipent sur les développements de la nouvelle astronomie, ces décors satisfont à la définition la plus traditionnelle du cosmos, tel que Botticelli en avait recensé les figures dans ses illustrations pour la Divine Comédie84.