18 Brustdrüse

18.1 Untersuchungsmethoden

Klinische Befunde Die Inspektion (Betrachtung) und die Palpation (Betastung) der Mamma sind einfache Verfahren, um verdächtige Knotenbildungen in der Brustdrüse zu erkennen. Wichtig sind Veränderungen der Haut (Orangenhaut, Ulkus) sowie die Sekretion aus der Mamille außerhalb der Stillzeit. Diese Zeichen sind Hinweise auf ein malignes Wachstum.

Obligatorisch für jede Brustuntersuchung ist die Abtastung der Achselhöhle, um Lymphknotenschwellungen zu entdecken, die Hinweis auf eine Entzündung oder einen Tumor sein können.

Spezielle Diagnostik Das wichtigste Verfahren im Rahmen der Diagnostik ist die Röntgen-Leeraufnahme in 2 Ebenen (Mammografie). Sie ist zur Früherkennung eines Mammakarzinoms empfindlicher als die Palpation. Die Sonografie der Brust ist zur Abgrenzung flüssigkeitsgefüllter Zysten gegenüber einem Tumor geeignet. Nach sonografischer Lokalisation kann ein verdächtiger Befund durch Punktion und zytologische Untersuchung des Punktats weiter abgeklärt werden (Aspirationszytologie). Die zur Karzinomerkennung sehr geeignete MRT-Untersuchung kommt aus Kostengründen nur bei speziellen Fragestellungen zum Einsatz.

18.2 Fehlbildungen

Mamma aberrans Entwicklungsgeschichtlich bedingt finden sich gelegentlich überzählige Brustdrüsen. Ihre Lokalisation entspricht der „Milchleiste“ bei Säugetieren, wobei die Achselhöhle häufigster Sitz einer Mamma aberrans ist. Diese ist nur bei funktionellen oder kosmetischen Problemen behandlungsbedürftig.

Mammahypertrophie Von Mammahypertrophie oder -hyperplasie spricht man, wenn die Brust erheblich vergrößert ist. Der hyperplastische Drüsenkörper ist oft schmerzhaft. Ferner leiden die Patientinnen unter haltungsbedingten Kreuzschmerzen. Hier kann eine plastische Verkleinerung des Drüsenkörpers durch Operation helfen (Mammareduktionsplastik). Im umgekehrten Fall, bei Unterentwicklung der Brustdrüse, ist in seltenen Fällen eine Aufbauplastik(Augmentation) durch körpereigenes Gewebe oder ein Kunststoffimplantat gerechtfertigt.

18.3 Entzündliche Erkrankungen

Die Entzündung der Brustdrüse nennt man Mastitis. Sie tritt nahezu ausschließlich während der Stillzeit als Mastitis puerperalis auf. Die Infektion entsteht durch Einwanderung der Bakterien in die erweiterten Milchgänge ( ▶ Abb. 18.1).

Abb. 18.1 Mastitis puerperalis. Abszedierende Entzündung in der Stillzeit mit Rötung an der Brustinnenseite.

Therapie Im Frühstadium versucht man, die Entzündung durch konservative Maßnahmen zu behandeln (Hochbinden der Brust und kühlende Umschläge, Antibiotika, medikamentöse Hemmung des Prolaktins). Bildet sich hingegen ein Abszess, so muss die Eröffnung durch Punktion oder Schnitt erfolgen.

18.4 Tumoren

Der klinisch wichtigste Brusttumor ist das Mammakarzinom.

18.4.1 Fibroadenom

Definition

Als Adenom bezeichnet man einen benignen Tumor, der vorwiegend aus drüsigen Anteilen besteht. Geht die gutartige Geschwulst hingegen vom bindegewebigen Anteil der Drüse aus, so handelt es sich um ein Fibrom. Meistens liegen Mischformen vor, was der Begriff Fibroadenom verdeutlicht.

Fibroadenome sind derbe, glatt begrenzte Geschwülste und gegenüber dem umgebenden Gewebe palpatorisch gut verschiebbar. Ihr Durchmesser schwankt zwischen 1 und 5 cm. Betroffen sind vorwiegend junge Frauen (bis 30 Jahre).

Therapie Obwohl Fibroadenome nicht zur malignen Entartung neigen, sollten sie operativ entfernt und histologisch untersucht werden, um einen malignen Tumor sicher auszuschließen.

18.4.2 Milchgangsadenom

Definition

Milchgangsadenome oder -papillome sind gutartige Tumoren in den Ausführungsgängen der Brustdrüse.

Milchgangsadenome können sich durch eine seröse oder blutige Sekretabsonderung aus der Brustwarze bemerkbar machen („blutende Mamma“, ▶ Abb. 18.2).

Diagnostik Geeignet sind die zytologische Untersuchung des Sekrets, Sonografie, Mammografie und MRT.

Therapie Bei fehlenden Hinweisen auf Malignität (Bösartigkeit) erfolgt die operative Entfernung des Tumors unter Erhaltung der restlichen Brustdrüse.

Zusatzinfo

In 20 % der Fälle verbirgt sich hinter dem Symptom der blutenden Mamma jedoch ein Karzinom. In diesen Fällen muss unter den Gesichtspunkten onkologischer Radikalität operiert werden.

Abb. 18.2 Blutende Mamma. Meist handelt es sich um ein gutartiges Milchgangsadenom. Ein Karzinom muss durch eine zytologische Untersuchung ausgeschlossen werden.

18.4.3 Zyste

Definition

Zysten sind flüssigkeitsgefüllte Hohlräume, die in den meisten Organen gutartig sind.

Wie bei jeder Drüse können auch in der Mamma durch Sekretstau Zysten entstehen. Einzelne Zysten (Solitärzysten) sind harmlos. Zysten können durch Sonografie von Tumoren abgegrenzt werden.

Therapie Bei fehlenden Hinweisen auf Malignität brauchen einzelne Zysten nicht entfernt zu werden. Ist hingegen der gesamte Drüsenkörper im Sinne einer zystischen Mastopathie (Kap. ▶ 18.5.4) betroffen, so besteht die Gefahr einer Karzinomentwicklung. In diesem Fall sind entsprechende Kontrollen und meistens eine chirurgische Gewebeentnahme erforderlich.

18.4.4 Mastopathia fibrosa cystica

Definition

Bei der Mastopathia fibrosa cystica wird die Brustdrüse durch bindegewebige Knotenbildung (Fibrome) und Zysten verändert. Überwiegen die Zysten gegenüber den fibrösen Knoten, spricht man lediglich von zystischer Mastopathie.

Ursache Hormonelle Störungen mit Östrogeneinfluss stehen im Vordergrund, weshalb sich die Veränderungen beidseitig finden.

Symptome Vorwiegend sind 20- bis 50-jährige Frauen betroffen. Der Drüsenkörper weist palpatorisch multiple, derbe und druckschmerzhafte Knoten auf („Schrotkornbrust“). Typisch sind ferner prämenstruelle Schmerzen und Schweregefühl in der Brust.

Heute gilt als erwiesen, dass der im Sinne einer Mastopathia fibrosa cystica veränderte Drüsenkörper gehäuft maligne entartet, nach Jahren also zum Mammakarzinom führen kann.

Zusatzinfo

Die Mastopathia fibrosa cystica stellt eine Präkanzerose (Vorstufe eines Karzinoms) dar.

Diagnostik Bei diesen Frauen ist die Krebsvorsorgeuntersuchung von besonderer Bedeutung. Klinische und röntgenologische Kontrollen beider Brüste sollten 1-mal pro Jahr erfolgen.

Therapie Verdächtige Bezirke sind operativ zu entfernen (diagnostische Exzision). Nicht selten sind im Laufe der Jahre mehrfache operative Probeentnahmen erforderlich (Kap. ▶ 18.5.1).

Zusatzinfo

Subkutane Mastektomie. Die Krebsfrühdiagnose durch Mammografie ist bei der Mastopathie mit ihrem ohnehin schon stark veränderten Drüsenkörper und zusätzlichen Vernarbungen nach Probeentnahmen unsicher. In derartigen Fällen kann deshalb eine prophylaktische beidseitige Entfernung des gesamten Drüsenkörpers indiziert sein (subkutane Mastektomie). Haut und Brustwarze bleiben bei der prophylaktischen subkutanen Mastektomie erhalten.

18.4.5 Gynäkomastie des Mannes

Definition

Die Größenzunahme der männlichen Brust wird als Gynäkomastie bezeichnet und kann einseitig oder beidseitig auftreten ( ▶ Abb. 18.3).

Abb. 18.3 Gynäkomastie des Mannes. 24-jähriger Patient.

Abb. 18.3a Präoperativer Zustand mit beidseitiger Brustdrüsenschwellung.

Abb. 18.3b 2 Wochen nach subkutaner Mastektomie beidseits (Mamillenrandschnitt).

Ursache Nach der Geburt und zur Zeit der Pubertät ist eine hormonell bedingte Schwellung der männlichen Brustdrüse physiologisch. In diesem Fall ist sie reversibel und nicht behandlungsbedürftig.

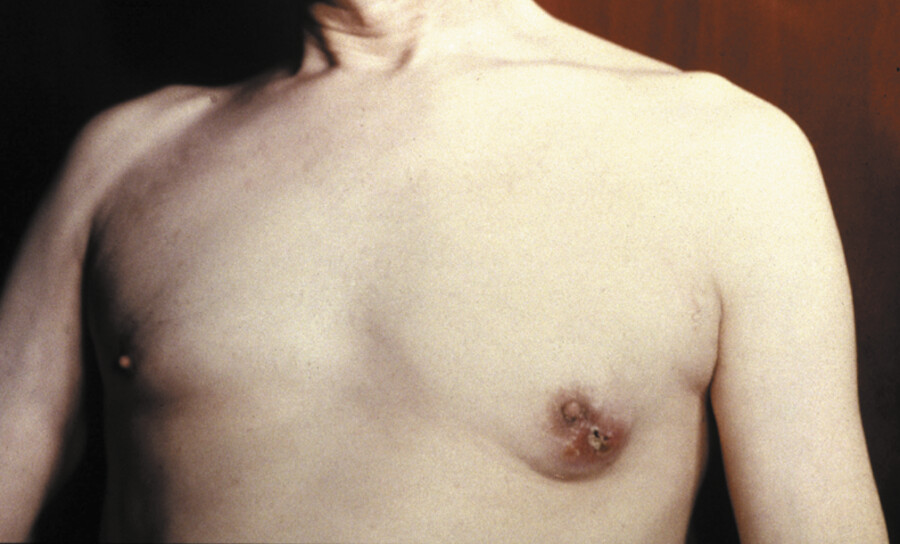

Beim erwachsenen Mann kann eine Gynäkomastie durch hormonproduzierende Tumoren (z. B. in Hoden oder Nebenniere) verursacht werden, aber auch durch die Langzeiteinnahme verschiedener Medikamente (z. B. Säureblocker, Aldosteronantagonisten, Prostatamittel, Psychopharmaka). Besonders bei älteren Männern muss an das Vorliegen eines Mammakarzinoms gedacht werden ( ▶ Abb. 18.4).

Abb. 18.4 Mammakarzinom beim Mann. Exulzerierender Tumor mit axillären Lymphknotenmetastasen.

Therapie Nach Ausschluss endokriner Ursachen wird der betroffene Drüsenkörper durch subkutane Mastektomie entfernt (Kap. ▶ 18.5.4) und histologisch untersucht.

18.4.6 Mammakarzinom

Definition

Unter Mammakarzinom versteht man die bösartige Veränderung der Brustdrüse.

Ursache Das Mammakarzinom ist der häufigste Krebs bei Frauen. Frauen, die geboren und gestillt haben, sind seltener betroffen als kinderlose Frauen.

Die Mastopathia fibrosa cystica wird als Vorstufe (Präkanzerose) des Mammakarzinoms angesehen. Der Brustkrebs kann jedoch auch entstehen, wenn der Drüsenkörper frei von mastopathischen Veränderungen ist.

Familiäres Mammakarzinom Etwa 10 % der Brustkrebserkrankungen sind erblich bedingt. Durch Mutation können vererbbare genetische Veränderungen entstehen. Ein hohes Erkrankungsrisiko haben Frauen mit den Brustkrebsgenen (Breast Cancer Gene) BRCA1 und BRCA2, die den familiären Brustkrebs, aber auch den familiären Eierstockkrebs verursachen können. Etwa 70% der Frauen mit BRCA1 erkranken im Laufe des Lebens an Brustkrebs, oft schon im Alter um 40 Jahre. Es gibt weitere Risikogene, die jedoch eine deutlich geringere Erkrankungswahrscheinlichkeit aufweisen.

Zusatzinfo

Gen-Test. Die genetischen Veränderungen können durch eine Blutprobe mit aufwendigen molekulargenetischen Methoden nachgewiesen werden. Ein solcher Gen-Test wird nicht grundsätzlich empfohlen, nur bei deutlichen Hinweisen auf ein familiäres Risiko. Das liegt nicht nur an den hohen Kosten, sondern auch an den unklaren therapeutischen Konsequenzen. Der Nutzen einer prophylaktischen beidseitigen Brustdrüsenentfernung für diese Frauen ist nicht bewiesen und wird kontrovers diskutiert.

Diagnostik Die klinische Untersuchung mit Inspektion und Palpation ist bei kleinen Tumoren unzuverlässig. Die beste Früherkennungsmaßnahme ist das bewusste Abtasten durch die Frau selbst. Die meisten Fälle von Brustkrebs werden so erkannt.

Standarddiagnostik für Mammatumoren sind die Sonografie und die Mammografie. Für ein Karzinom sprechen röntgendichte Knoten mit Mikrokalkeinlagerungen ( ▶ Abb. 18.5). Die MRT-Mammografie ist in der Erkennung von Karzinomen sensitiver als die konventionelle (Röntgen-)Mammografie. Wegen der wesentlich höheren Kosten ist die MRT-Mammografie nur bei speziellen Fragestellungen indiziert (z. B. bei Hochrisikopatientinnen mit Mastopathie und Voroperationen oder genetischer Disposition).

Zum Ausschluss von Metastasen sind zusätzlich eine Röntgenaufnahme des Thorax, eine Lebersonografie und bei Verdacht auf Knochenmetastasen ein Knochenszintigramm gebräuchlich.

Brustkrebs-Screening In Deutschland werden alle 2 Jahre Brustkrebsuntersuchungen für Frauen zwischen 50 und 69 Jahren über das Mammografie-Programm finanziert. Die Teilnahme ist freiwillig. Das Screening wird kontrovers diskutiert. Insgesamt überwiegen die positiven Erfahrungen (erfolgreichere Behandlung bei frühzeitiger Diagnose) die Nachteile (Strahlenbelastung, falsche Ergebnisse mit unnötiger Therapie).

Abb. 18.5 Mammografie.

Abb. 18.5a Unauffällige Brustdrüse.

Abb. 18.5b Mammakarzinom (Pfeile).

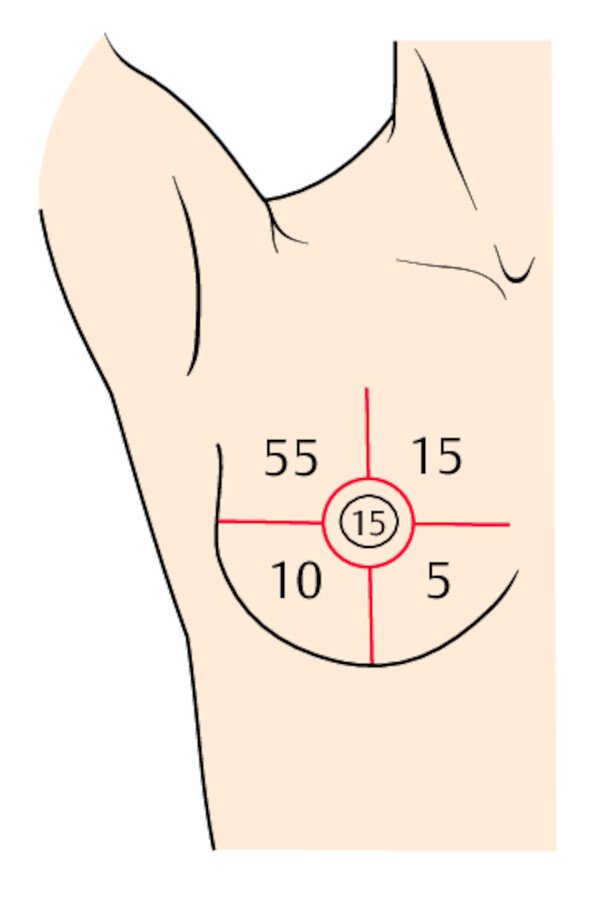

Symptome Der äußere obere Quadrant der Brustdrüse ist am häufigsten befallen ( ▶ Abb. 18.6).

Erstsymptom ist meistens ein tastbarer Knoten, der von den Frauen durch Selbstuntersuchung oder bei der Körperpflege bemerkt wird. Eine derb-höckerige Konsistenz spricht für malignes Wachstum. Karzinomatöse Knoten sind meistens kaum druckschmerzhaft.

Abb. 18.6 Mammakarzinom. Lokalisation der Häufigkeit in Prozent.

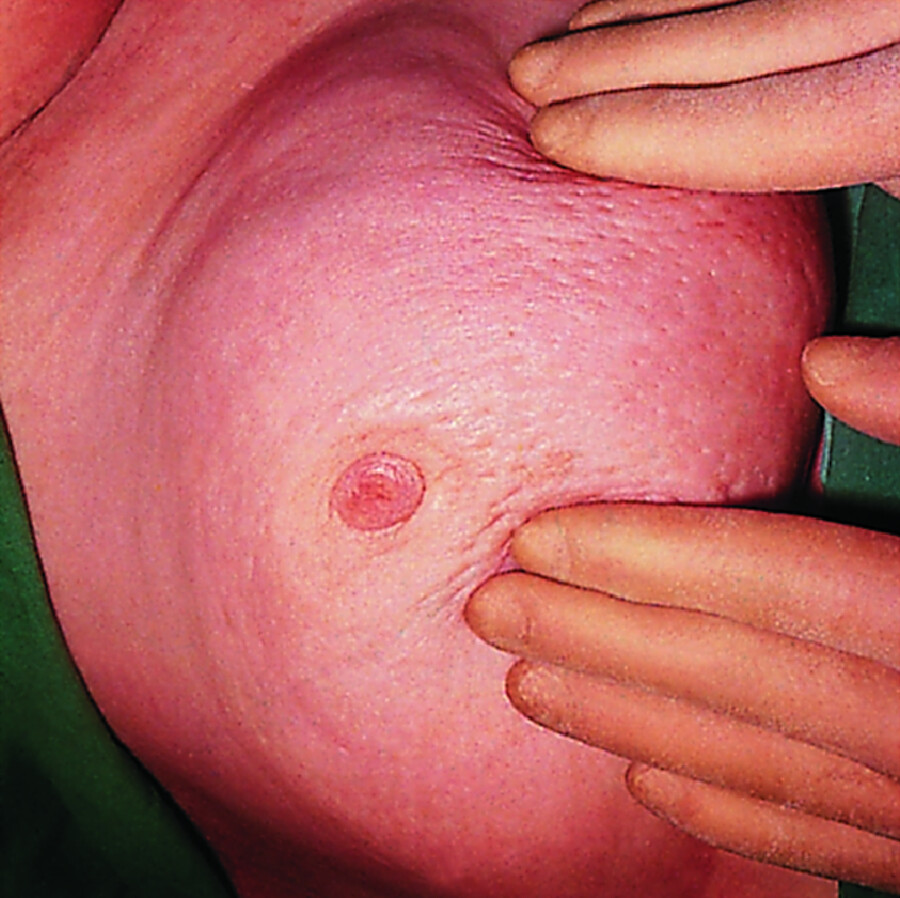

Bei Inspektion der Mamma sind sichtbare Veränderungen als Zeichen eines ausgedehnten Primärtumors zu werten (Spätsymptom). Typisch ist ein grobporiges Aussehen der Haut (beginnende Infiltration) in Tumornähe, die als Apfelsinenhaut oder Orangenhaut (Peau d’orange) bezeichnet wird ( ▶ Abb. 18.7). Hat der Tumor die Haut komplett durchbrochen, so entsteht ein Geschwür (Ulzeration oder Ulkus).

Auch Veränderungen der Brustwarze können durch ein Mammakarzinom bedingt sein. Das gilt insbesondere für die eingezogene Mamille, die Sekretabsonderungen (auf Druck) und das Symptom der blutenden Mamma (Kap. ▶ 18.4.2).

Abb. 18.7 Mammakarzinom. Beginnende Hautinfiltration (sog. „Orangenhaut“).

Wenn der Knoten gegenüber der Haut und dem großen Brustmuskel (Pektoralisfaszie) nicht mehr verschiebbar ist, spricht dies für eine Infiltration in die Umgebung. Hat bereits eine lymphogene Metastasierung stattgefunden, so sind in der Achselhöhle oft vergrößerte Lymphknoten tastbar und in der Sonografie sichtbar.

Metastasierung Der Tumor breitet sich direkt durch infiltratives Wachstum in das umgebende Fettgewebe und in die äußere Haut oder in die Brustmuskeln in der Tiefe aus. Die lymphogene Metastasierung erfolgt in die Lymphknoten der Achselhöhle (axilläre Lymphknoten), die hämatogene Metastasierung mit Fernmetastasen im knöchernen Skelett, seltener in Lunge, Leber und Gehirn.

18.4.6.1 Therapie beim Mammakarzinom

Merke

Brustkrebs ist eine Systemerkrankung und nicht nur ein lokales chirurgisch lösbares Problem.

Die operative Entfernung des Primärtumors steht im Vordergrund. Aber der Wert zusätzlicher chirurgischer Maßnahmen verliert ständig an therapeutischer Bedeutung. Demgegenüber nimmt der systemische Therapieansatz einen immer höheren Stellenwert ein. Dazu zählen verschiedene medikamentöse Therapieverfahren:

-

Chemotherapie

-

Hormontherapie

-

Antikörpertherapie

-

Therapie von Bisphosphonaten

Mit einem multimodalen Behandlungskonzept ist bei über 70% aller betroffenen Frauen eine brusterhaltende Therapie (BET) möglich.

Die Therapieoptionen beim Mammakarzinom werden immer vielfältiger und differenzierter, sodass sie hier nur im Ansatz geschildert werden können. Die Behandlung erfolgt bevorzugt in einem zertifizierten Brustzentrum.

Das Fehlen oder das Vorhandensein von Rezeptoren für Hormone (Östrogen, Progesteron) oder für Wachstumsfaktoren (z.B. HER2) bestimmen neben dem Tumorstadium wesentlich über die Art der Zusatzbehandlung. Diese kann vor der Operation (neoadjuvant), nach der Operation (adjuvant) oder in beiden Phasen indiziert sein.

Zusatzinfo

Triple-negatives Mammakarzinom. Bei einem triple-negativen Mammakarzinom fehlen im Tumorgewebe Rezeptoren für Östrogen, Progesteron und HER2 (dreifach negativ). Zielgerichtete Medikamente gegen diese Rezeptoren können bei dieser Tumorform also nicht helfen. Etwa 15% der Brustkrebsfälle sind triple-negativ. Sie haben eine schlechtere Prognose als Tumoren mit Rezeptoren. Deshalb ist eine adjuvante Chemotherapie üblich.

Chirurgische Therapie Der Primärtumor sollte bei Aussicht auf eine kurative Behandlung (Heilung) komplett entfernt werden. Nur bei nachgewiesenen Fernmetastasen wird der Primärtumor meistens belassen und eine alleinige systemische Therapie bevorzugt.

Brusterhaltende Tumorentfernung (BET) Bei der BET gilt ein Sicherheitsabstand von 1 mm zur tumorfreien Umgebung und zur Haut als ausreichend. Im Zweifelsfall kann eine intraoperativ durchgeführte histologische Schnellschnittuntersuchung erfolgen. Das OP-Präparat wird üblicherweise intraoperativ geröntgt, um die komplette Tumorentfernung zu dokumentieren. Mehr Informationen zur BET finden Sie im Kap. ▶ 18.5.2.

Sentinel-Lymphknoten-Konzept Den ersten Lymphknoten im Abstromgebiet des Tumors nennt man Sentinel-Lymphknoten oder „Wächterlymphknoten“ (Kap. ▶ 18.5.3). Bei der brusterhaltenden Tumorektomie ist die Entfernung dieses Lymphknotens aus der Achsel zur histologischen Untersuchung Standard. Das gilt auch, wenn der klinische Tastbefund und die Sonografie keinen Anhalt für Lymphknotenmetastasen ergeben (klinisch unauffälliger Nodalstatus). Die Entfernung des Wächterlymphknotens dient der diagnostischen Beurteilung (Staging), um die folgende nichtoperative Systemtherapie zu optimieren.

Auch wenn der Wächterlymphknoten in der Histologie Tumorzellen aufweist, wird heute zunehmend auf die operative Entfernung weiterer Lymphknoten (Axilladissektion) verzichtet, weil systemische Therapieansätze erfolgversprechender sind.

Modifiziert radikale Mastektomie Die Entfernung der kompletten Brust ist indiziert, wenn eine brusterhaltende OP nicht möglich ist. Das betrifft etwa 25% aller Brustkrebserkrankungen. Dazu gehören große Tumoren (größer als 1 Drittel des Drüsengewebes), das multizentrische Mammakarzinom (gleichzeitiges Wachstum an mehreren Stellen innerhalb einer Brust) und besonders aggressive Krebsformen (z.B. das inflammatorische Mammakarzinom). Mehr Informationen zum Thema finden Sie in Kap. ▶ 18.5.4.

Chemotherapie Bei lokal fortgeschrittener Tumorerkrankung wird mit einer neoadjuvanten (präoperativen) Zytostatikabehandlung begonnen, um durch Tumorverkleinerung eine brusterhaltende Operation zu ermöglichen. Präparate sind z.B. Anthrazykline, Taxane und Cyclophosphamid.

Die adjuvante (postoperative) Chemotherapie erfolgt standardmäßig, muss aber immer vom individuellen Risiko eines Lokalrezidivs oder Fernmetastasen abhängig gemacht werden. Bei sehr kleinen Tumoren <5 mm mit geringem Rezidivrisiko wird auf eine adjuvante Chemotherapie verzichtet.

Strahlentherapie Nach brusterhaltender Tumorentfernung (BET) ist die adjuvante (postoperative) Bestrahlung des Restdrüsenkörpers Standard. Damit sollen evtl. verbliebene Mikrokarzinome zerstört werden. Man beginnt 2–4 Wochen nach der Operation.

Nach Mastektomie kommt in Ausnahmefällen eine Bestrahlung befallener Lymphknoten infrage.

Antihormontherapie 70% aller Mammakarzinome sind hormonrezeptorpositiv, d.h., ihr Wachstum kann durch eine endokrine Therapie beeinflusst werden. Grundsätzlich wird bei jeder Krebsoperation an der Brust ein Teil des Tumormaterials im Labor auf Hormonrezeptoren für Östrogen und Progesteron untersucht. Bei vorhandenen Rezeptoren (rezeptorpositive Patientin) ist eine postoperative antihormonelle Zusatzbehandlung sinnvoll. Am gebräuchlichsten ist Tamoxifen (Präparat: Nolvadex).

Antikörpertherapie gegen HER2 Etwa 20% der Mammakarzinome weisen Rezeptoren gegen Wachstumsfaktoren auf. HER2 (human epidermal growth factor receptor) ist der wichtigste dieser Rezeptoren. Bei HER2-positiven Tumoren ist eine Behandlung mit dem industriell hergestellten Antikörper (Trastuzumab = Herceptin) sinnvoll, auch bei Fernmetastasen.

Zusatzinfo

Rezidiv-Risiko. Für die meisten Patientinnen nach brusterhaltender Tumorentfernung und Bestrahlung der Restbrust gilt folgendes Vorgehen:

-

Bei niedrigem Rezidivr-Risiko erfolgt eine adjuvante anti-hormonelle Medikation ohne Chemotherapie.

-

Bei mittlerem Rezidiv-Risiko erfolgen eine adjuvante antihormonelle Medikation (in Abhängigkeit von ihrer Ansprechwahrscheinlichkeit) und eine zusätzliche Chemotherapie.

-

Bei hohem Rezidiv-Risiko erfolgt eine Kombinationschemotherapie in kurzen zeitlichen Intervallen gefolgt von einer antihormonellen Medikation.

Prognose Etwa 65 % der an Brustkrebs erkrankten Patientinnen werden heute durch die multimodale Behandlung geheilt. Bei frühen Tumorstadien sind es 90 %. Wichtige Kriterien für das individuelle Risiko bezüglich Rezidiv und Fernmetastasen finden Sie in ▶ Tab. 18.1 . Das Mammakarzinom mit Fernmetastasen gilt als nicht heilbar.

Pflegepraxis

Beratung. Eine engmaschige Nachsorge ist wichtig, um die Folgen der Krankheit und der Behandlung zu therapieren und um ein Rezidiv frühzeitig zu erkennen. Betroffene sollten daher noch in der Klinik weiterreichend informiert werden, u.a. über die Notwendigkeit der Selbstuntersuchung der Brust, Adressen und Literatur, Anschlussheilbehandlung, medizinische Nachsorgeprogramme etc.

|

Prognosefaktoren |

Niedriges Risiko |

Hohes Risiko |

|

Tumorgröße |

kleiner Tumor |

großer Tumor |

|

Nodalstatus |

nodalnegativ (Lymphknoten nicht befallen) |

nodalpositiv (Lymphknoten befallen) |

|

Grading |

histologisch differenziert |

histologisch undifferenziert |

|

Hormonrezeptorgehalt |

hormonrezeptorpositiv |

hormonrezeptornegativ |

|

Wachstumsfaktor |

HER2-negativ |

HER2-positiv |

|

Alter |

höheres Alter |

junges Alter (unter 40 Jahre) |

Fallbeispiel

Mammakarzinom. Frau Mamme (52) holt die Post. Ihre Krankenkasse fordert sie auf, am kostenlosen Früherkennungsprogramm von Brustkrebs teilzunehmen. Für ländliche Gegenden gibt es dafür einen speziell ausgerüsteten Bus, ausgestattet mit der modernsten Technik. Frau Mamme hat zwar keine Beschwerden, aber sie geht hin. In der Mammografie findet sich in der rechten Brust ein auffälliger Befund mit Mikrokalk ( ▶ Abb. 18.5). Man rät ihr zur weiteren Abklärung, ihren Hausarzt aufzusuchen. Frau Mamme will den beunruhigenden Befund mit ihrer Familie besprechen. Der Hausarzt weist sie in das nächstgelegene zertifizierte Brustzentrum ein. Die Röntgenaufnahme der Lunge und eine Lebersonografie sind unauffällig. Eine Aspirationsbiopsie wird durchgeführt. Das Ergebnis: Frau Mamme hat Brustkrebs. Sie ist schockiert, fängt sich aber wieder, nachdem sie im Internet recherchiert und die Informationen mit Betroffenen diskutiert hat. In der Sonografie ist der Tumor ja „nur“ 1,5 cm groß und Fernmetastasen hat sie nach den bisherigen Untersuchungen nicht. Sie schöpft wieder Hoffnung. Vielleicht muss die Brust doch nicht ab. Tumorgröße und Tumorstadium erlauben eine brusterhaltende Therapie bei Frau Mamme. Sie ist erleichtert. Der Wächter-Lymphknoten zeigt in der Histologie einige Tumorzellen. Eine Axilladissektion erfolgt nicht. Die Immunhistochemie des Tumorpräparats ergibt vorhandene Hormonrezeptoren. Frau Mamme wird also ein Antihormonpräparat einnehmen. Die Ärzte empfehlen ihr zusätzlich eine adjuvante Chemotherapie und eine postoperative Bestrahlung der operierten Brust. Frau Mamme hat gute Chancen, den Brustkrebs definitiv besiegt zu haben.

18.5 Operative Verfahren an der Brustdrüse

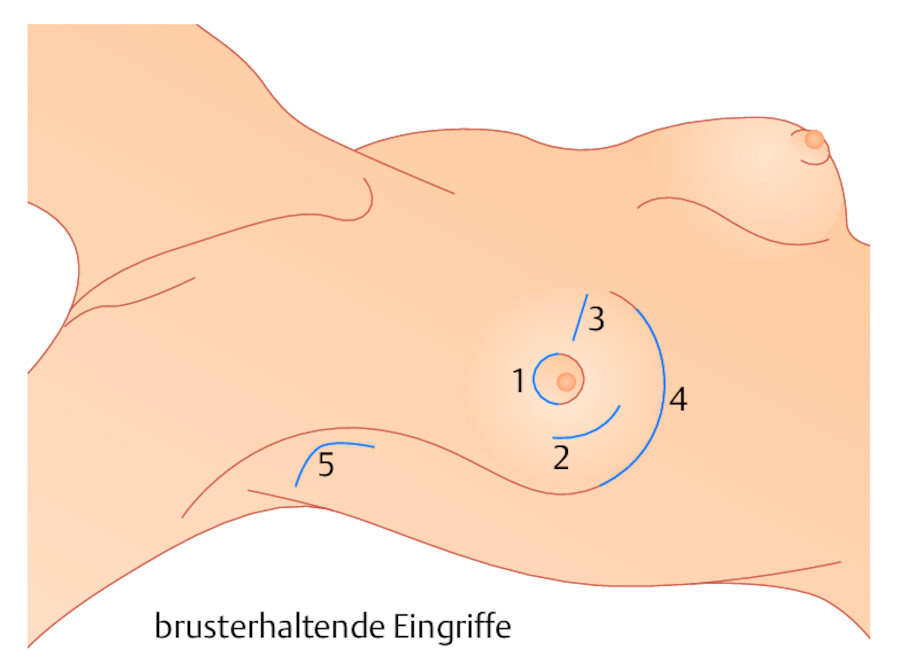

Die wichtigsten Schnittführungen zeigt ▶ Abb. 18.8. Abhängig von der Größe der Wundhöhle werden 1 oder 2 Redon-Drainagen eingelegt.

Schnittführung bei brusterhaltenden Eingriffen Die periarioläre Inzision (Mamillenrandschnitt) und konzentrisch dazu verlaufende Schnitte sind für die Entfernung kleiner Tumoren geeignet. Kosmetisch ungünstiger ist eine radiäre Inzision (3), weil sie nicht in den Spaltlinien der Haut verläuft. Über einen gebogenen Schnitt in der unteren Brustfalte (4) (= submammäre Inzision = Bardenheuer-Schnitt) lässt sich ein Tumor im unteren Drüsenkörper entfernen oder eine subkutane Mastektomie durchführen. Die Narbe wird durch die Brust weitgehend verdeckt. Für die Lymphknotenentfernung in der Achsel kann eine Zusatzinzision (5) erforderlich sein.

Schnittführung bei Ablatio mammae Bei einer Ablatio mammae erfolgt eine ovale Umschneidung der Brustdrüse. Der Schnitt reicht bis in die Achsel, damit auch die axillären Lymphknoten entfernt werden können.

Abb. 18.8 Schnittführungen an der Mamma.

Abb. 18.8a Schnittführung bei brusterhaltenden Eingriffen. Je nach Behandlungsziel erfolgen verschiedene Schnittführungen: periarioläre Inzision (1) und konzentrisch dazu verlaufender semizirkuärer Schnitt (2), radiäre Inzision (3), submammäre Inzision (4), Zusatzinzision (5).

Abb. 18.8b Schnittführung bei Ablatio mammae. Die Brustdrüse wird bis zur Achsel oval umschnitten.

Pflegepraxis

Lymphödem. Jede Operation an der Brustdrüse kann ein Lymphödem am betroffenen Arm verursachen. Die Lymphflüssigkeit kann dabei aufgrund der Beschädigung des Gewebes nicht richtig abtransportiert werden. Die Behandlung erfolgt durch eine physikalische Ödemtherapie (Kompression, Lymphdrainage). Patienten werden zudem postoperativ zu ▶ prophylaktischen Maßnahmen angeleitet.

18.5.1 Mamma-PE, Biopsie

Definition

Probeexzision (PE) ist gleichbedeutend mit Biopsie. Einem verdächtigen Bezirk wird Gewebe entnommen, um eine histologische Diagnosesicherung herbeizuführen.

Die diagnostische Aussage einer solchen Histologie ist größer als bei dem durch perkutane Punktion gewonnenen Zellmaterial (Aspirationszytologie).

18.5.2 Brusterhaltende Tumorentfernung (BET)

Definition

Die brusterhaltende Tumorentfernung (BET; Tumorektomie) ist die Standardtherapie des Mammakarzinoms mit Entfernung des Tumorknotens unter Belassung des übrigen Drüsenkörpers, der Haut und des Mamillen-Areolen-Komplexes.

Brusterhaltende Operationen sind bei gutartigen Geschwülsten immer ausreichend. Die BET gilt aber auch bei bösartigen Tumoren in über 70% der Fälle als adäquate onkologische Behandlung mit kurativer Zielsetzung. Die Entfernung des tumortragenden Drüsensegments wird je nach Größe auch Segmentresektion oder Quadrantenresektion genannt.

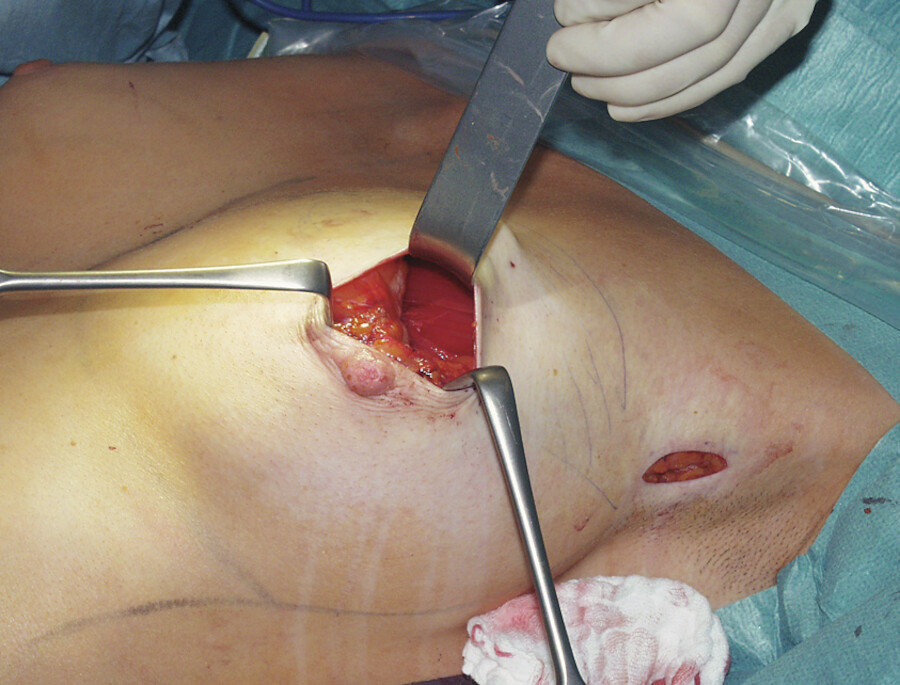

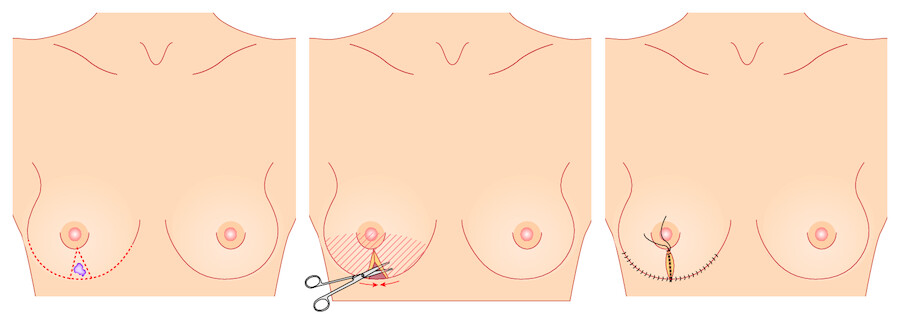

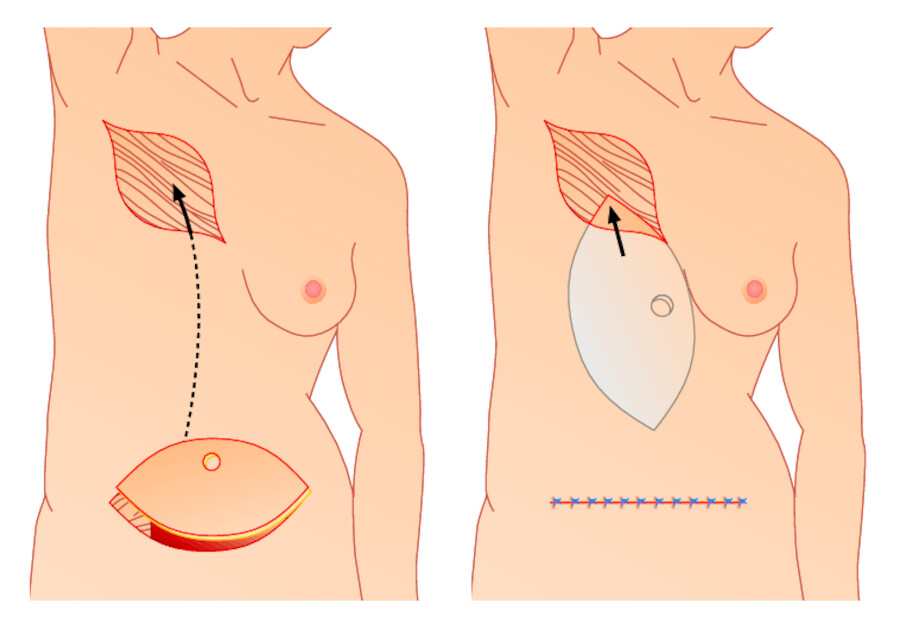

Wenn keine Hautresektion erforderlich ist, hat ein semizirkulärer Schnitt das beste kosmetische Ergebnis ( ▶ Abb. 18.9). Der entstehende Weichteildefekt kann durch Verschiebung und Drehung des verbliebenen Gewebes (glanduläre Rotation) weitgehend ausgeglichen werden (Glandula = Drüse).

Abb. 18.9 Brusterhaltende OP ohne Hautexzision.

Abb. 18.9a Mamillenrandschnitt. Der Tumor ist als Kreis angezeichnet, das zu mobilisierende Drüsengewebe schraffiert.

(Abb. aus: Gabka CJ, Bohmert H. Plastische und rekonstruktive Chirurgie der Brust, Thieme; 2006)

Abb. 18.9b Tumorentfernung durch Segmentresektion.

(Abb. aus: Gabka CJ, Bohmert H. Plastische und rekonstruktive Chirurgie der Brust, Thieme; 2006)

Abb. 18.9c Wunden nach Segmentresektion und Entfernung des axillären Wächterlymphknotens.

(Abb. aus: Gabka CJ, Bohmert H. Plastische und rekonstruktive Chirurgie der Brust, Thieme; 2006)

Abb. 18.9d Befund am OP-Ende mit Redon-Drainagen.

(Abb. aus: Gabka CJ, Bohmert H. Plastische und rekonstruktive Chirurgie der Brust, Thieme; 2006)

Wenn eine Hautresektion erforderlich ist, kann ein radiärer Hautschnitt in Kombination mit einer submammären Inzision günstiger sein ( ▶ Abb. 18.10). Die befallene Haut wird wie ein Tortenstück umschnitten und mit dem Tumor exzidiert. Das verbleibende Gewebe wird mit der Schere gelöst („mobilisiert“), sodass Restdrüse und Haut möglichst ohne Defekt und Hauteinziehung vernäht werden können.

Als zusätzliche Maßnahme werden ein axilläres Lymphknotenstaging und eine Nachbestrahlung gefordert. Ob eine adjuvante Chemotherapie erforderlich ist, hängt vom individuellen Risikoprofil ab.

Für die brusterhaltende Primärbehandlung des Mammakarzinoms ist die Kombination von chirurgischer Tumorentfernung mit axillärem Lymphknotenstaging und Bestrahlung der Restbrust Standard.

Abb. 18.10 Brusterhaltende OP mit Hautresektion. Nach Tumorentfernung erfolgt eine Mobilisierung des verbliebenen Weichteilgewebes, um den Defekt durch Rotation und Verschiebung zu minimieren.

18.5.3 Axilläres Lymphknotenstaging

Definition

Als axilläres Lymphknotenstaging bezeichnet man die Entfernung von einem oder mehreren Lymphknoten in der Achselhöhle beim Mammakarzinom mit histologischer Untersuchung zur Bestimmung des Tumorstadiums.

Beim Mammakarzinom werden Lymphknoten aus der Achsel entfernt und histologisch untersucht, um den Nodalstatus zu bestimmen. Dabei werden die axillären Lymphknoten auf Tumorbefall untersucht, um die Prognose und die Nachbehandlung bestimmen zu können.

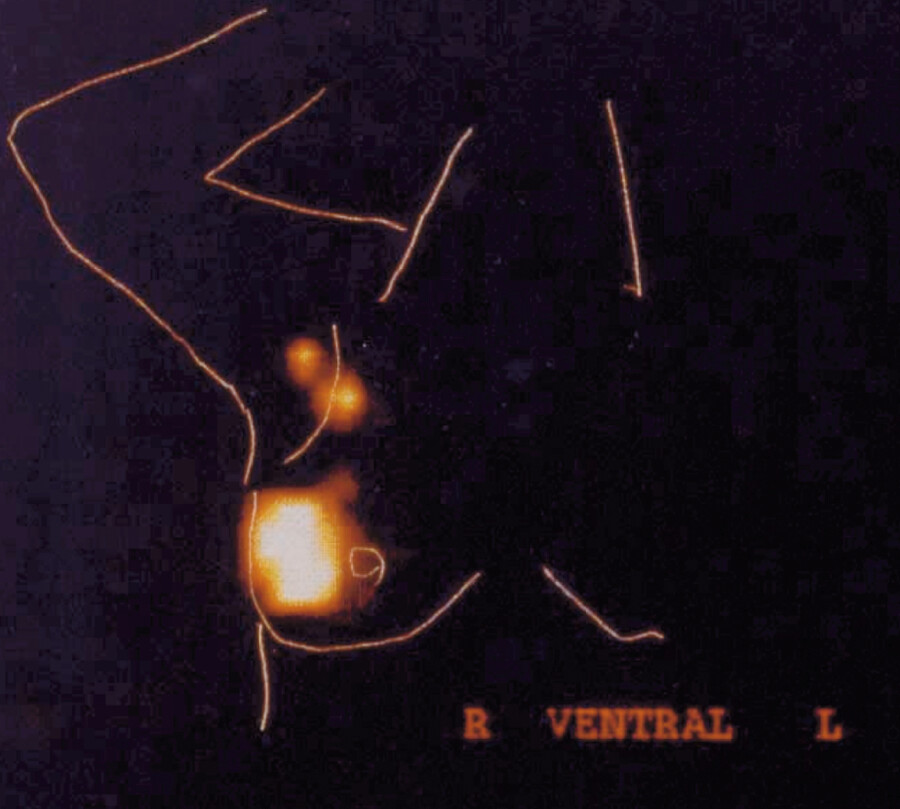

Sentinel-Lymphknoten-Biopsie Unter dem Sentinel-Lymphknoten (englisch: Wächter), deshalb auch Wächterlymphknoten genannt, versteht man den ersten Lymphknoten im Abstromgebiet des Tumors. Der Sentinel-Lymphknoten wird bei lymphogener Metastasierung zuerst befallen. Er lässt sich durch Einspritzen einer radioaktiven Substanz (Szintigrafie) oder durch Farbstoff markieren, sodass der Chirurg den Lymphknoten bei der Operation finden und über einen Minischnitt entfernen kann ( ▶ Abb. 18.11).

Alternativ ist auch eine endoskopische Entfernung möglich. Als primäre Abflussstation aus der Mamma repräsentiert der Wächterlymphknoten stellvertretend für alle axillären Lymphknoten den Tumorbefall in der Achsel.

Pflegepraxis

Lymphödem. Das früher nach radikalen Mastektomieverfahren oft zu sehende Lymphödem des gleichseitigen Armes tritt nach der Entfernung von einem (oder wenigen) Lymphknoten im Rahmen der brusterhaltenden Therapie kaum noch auf.

Wenn eine systemische präoperative Behandlung vorgesehen ist, sollte die Sentinel-Lymphknoten-Biopsie vor der OP erfolgen, um die optimale neoadjuvante Therapie individuell festzulegen.

Abb. 18.11 Wächterlymphknoten.

Abb. 18.11a Präoperative Szintigrafie. Eine radioaktive Substanz wurde neben dem Tumor in die Brust injiziert (großer heller Fleck). In der Achsel färben sich 2 Lymphknoten an.

(Abb. aus: Henne-Bruns D, Duale Reihe Chirurgie. Thieme; 2012)

Abb. 18.11b Ortung des radioaktiven Wächterlymphknotens intraoperativ mit einer speziellen Sonde.

(Abb. aus: Henne-Bruns D, Duale Reihe Chirurgie. Thieme; 2012)

Abb. 18.11c Vor der histologischen Untersuchung wird der exstirpierte Lymphknoten mit der Sonde auf seine Signalintensität geprüft, um sicher zu sein, dass der richtige Lymphknoten entfernt wurde.

(Abb. aus: Henne-Bruns D, Duale Reihe Chirurgie. Thieme; 2012)

Zusatzinfo

Axilladissektion. Wenn der Nodalstatus positiv ausfällt, also der Wächterlymphknoten befallen ist, so wurden vor einigen Jahren noch in einem zusätzlichen Eingriff weitere Lymphknoten entfernt. Heute wird der therapeutische Wert dieser zusätzlichen invasiven Maßnahme bezweifelt, weil sie die Überlebensrate nicht verbessert. Die Häufigkeit einer Axilladissektion nimmt kontinuierlich ab.

18.5.4 Mastektomie

Definition

Mastektomie bedeutet Entfernung der Brustdrüse. Dabei gibt es unterschiedliche Verfahren mit und ohne Erhalt des Mamillen-Areolen-Komplexes.

Modifiziert radikale Mastektomie Die modifiziert radikale Mastektomie ist eine Variante mit Entfernung der gesamten Brust mit Drüsenkörper inklusive Mamille (Brustwarze) und Areola (Brustwarzenvorhof) sowie Teilentfernung der axillären Lymphknoten. Man spricht auch von Ablatio mammae mit partieller Axillaausräumung.

Die Mamma wird oval umschnitten und entfernt. Der Schnitt reicht bis in die Achselhöhle, sodass ein Teil des axillären Fettgewebes mit den darin enthaltenen Lymphknoten en bloc (in einem Stück) entfernt werden kann ( ▶ Abb. 18.12). Bei dem modifiziert radikalen Vorgehen bleiben genügend Lymphbahnen erhalten, sodass das früher häufigere Lymphödem des Armes seltener beobachtet wird.

Die modifiziert radikale Mastektomie ist die Standardoperation beim Mammakarzinom, wenn eine brusterhaltende Tumorentfernung nicht möglich ist.

Abb. 18.12 Modifiziert radikale Mastektomie. Wunde unmittelbar postoperativ.

Hautsparende Mastektomie Spezielle Schnittführungen ermöglichen die Entfernung des Drüsenkörpers inklusive des Mamillen-Areolen-Komplexes unter weitgehendem Erhalt der Haut. Der Gewebedefekt wird bevorzugt mit körpereigenem Gewebe in gleicher Narkose aufgefüllt. Vorteilhaft ist das gute kosmetische Ergebnis mit Erhalt der unteren Umschlagsfalte.

In ausgewählten Fällen kann dieses Vorgehen bei Brustkrebs die modifiziert radikale Mastektomie ersetzen.

Nippelsparende Mastektomie Über eine Schnittführung am Unterrand der Brustwarze in die Unterbrustfalte wird die komplette Brustdrüse unter Erhalt des Mamillen-Areolen-Komplexes entfernt. Die Rekonstruktion mit Brustformung erfolgt bevorzugt mit einem künstlichen Implantat. Die Operation kommt als prophylaktische Maßnahme bei genetischer Belastung ( ▶ BRCA-positive Patientin) infrage. Der Erhalt der Brustwarze ist aus onkologischer Sicht bedenklich, weil Brustkrebs auch unmittelbar unterhalb des Mamillen-Areolen-Komplexes entstehen kann (retromamilläres Karzinom).

Das steigende Interesse an verbesserten kosmetischen Ergebnissen verleiht dem Verfahren zunehmende Nachfrage.

Subkutane Mastektomie Der Drüsenkörper wird von einer submammären Inzision unter Erhaltung der Haut und der Brustwarze ausgeschält. Der Eingriff kommt bei der ▶ Gynäkomastie des Mannes infrage und bei Frauen mit ausgeprägter ▶ Mastopathie. Der entstehende Hohlraum kann bei Bedarf durch plastisch-chirurgische Maßnahmen oder ein künstliches Implantat aufgefüllt werden.

In der Karzinomchirurgie wird die subkutane Mastektomie nicht angewendet.

Subkutane Reduktionsmastektomie Bei vergrößerten Brüsten (Mammahypertrophie) kann eine Operation zur Verkleinerung einer oder beider Brüste angezeigt sein. Die Reduktionsplastik erfolgt wegen statischer Beschwerden wie Rückenschmerzen oder aus kosmetischen Gründen. Der Hautschnitt liegt in der Hautfalte unterhalb der Brust (submammär). Der Mamillen-Areolen-Komplex wird dabei erhalten.

Zusatzinfo

Das Wort „Brustamputation“ ist ein (ungenauer) Sammelbegriff für alle nicht brusterhaltenden Operationsverfahren.

18.5.5 Brustrekonstruktion

Nach brusterhaltenden Eingriffen ist eine Rekonstruktion selten erforderlich, weil der volumenmäßig geringe Defekt durch Mobilisierung (Verschiebeplastik) des verbliebenen Drüsenkörpers und durch körpereigene Heilungsprozesse ausgeglichen wird. Ergänzend kommt eine Sofortrekonstruktion mit einem gestielten Haut-Fett-Lappen vom seitlichen Brustkorb infrage.

Zusatzinfo

Verschiebeplastiken. Da zunehmend haut- und nippelsparende Mastektomien durchgeführt werden, ist es zu einem deutlichen Rückgang großer Verschiebeplastiken in der Brustchirurgie gekommen.

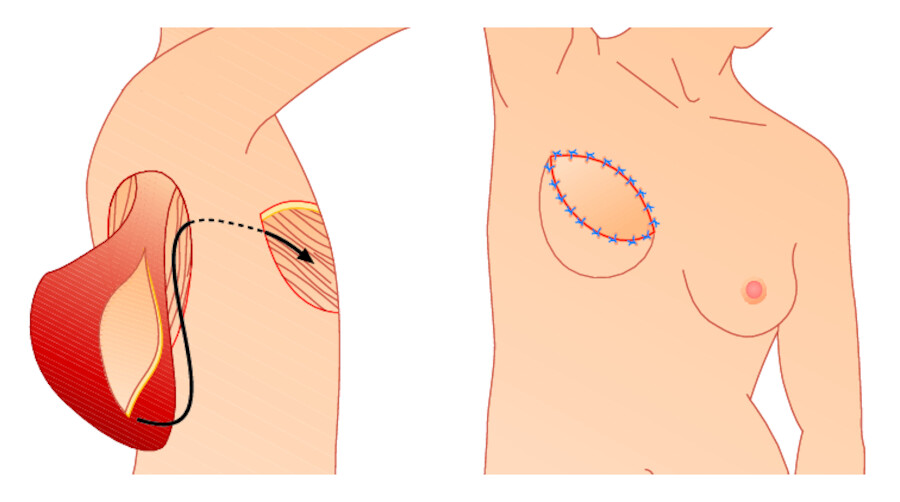

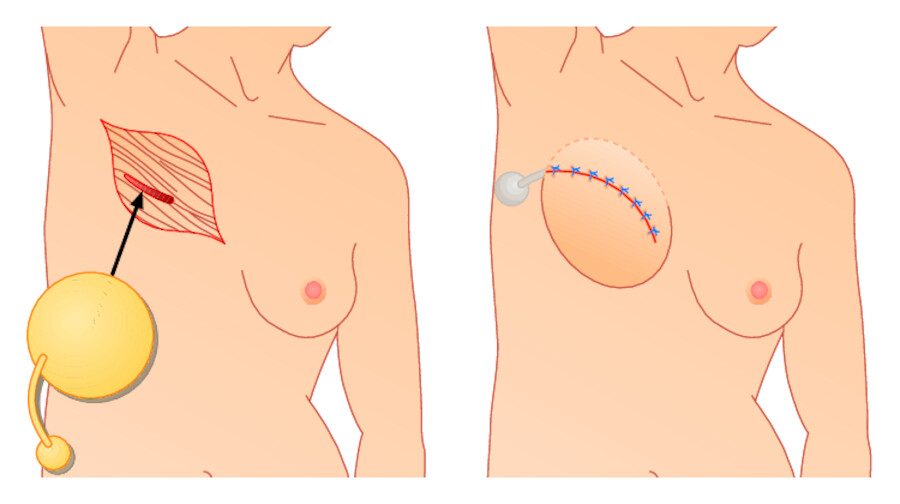

Nach einer Mastektomie kann die plastische Rekonstruktion simultan mit der Brustentfernung (primär) oder einige Monate später (sekundär) erfolgen. Im Folgenden werden eine Auswahl der Möglichkeiten in der onkoplastischen Brustchirurgie vorgestellt ( ▶ Abb. 18.13):

-

Latissimus-dorsi-Schwenklappen: Ersatz des Brustgewebes durch den breiten Rückenmuskel, der mit einer Hautspindel in das Lager der entfernten Brust geschwenkt wird (gestielte Transplantation).

-

TRAM-Lappen: Ersatz des Brustgewebes mit einem gestielten Lappen aus Haut, Unterhaut und Muskelgewebe vom Unterbauch (Transversaler Rectus-abdominis-myokutaner Schwenklappen)

-

Protheseneinlage: Wenn eine Silikonprothese nach Brustamputation implantiert werden soll, muss das Gewebe vorher aufgedehnt werden, um Platz für die Prothese zu schaffen. Das geschieht über eine Art Ballon, der über Wochen zunehmend aufgefüllt wird (Expandertechnik).

-

Lipofilling: Bei der autologen Fettgewebstransplantation werden Fettzellen durch Liposuktion (Absaugen) aus dem eigenen Körper gewonnen und danach an anderer Stelle injiziert. Damit können kleine Größendifferenzen einer Brust ausgeglichen werden.

-

Mamillenrekonstruktion: Auch hier gibt es diverse Verfahren. Am besten ist die Entnahme der halben Brustwarze von der Gegenseite mit zusätzlicher Tätowierung des Warzenhofs ( ▶ Abb. 18.14).

Zusatzinfo

Silikonimplantate. Es gibt keinen Hinweis dafür, dass Silikonbrustimplantate Krebs, Autoimmunerkrankungen oder rheumatologische Erkrankungen verursachen. Komplikationen wie Kapselfibrose, Ruptur oder Verrutschen des Implantats sind jedoch häufig.

Die Erkennung eines Tumorrezidivs ist nach rekonstruktiven Maßnahmen erschwert. Dennoch kann die Rekonstruktion im Einzelfall eine wesentliche Hilfe bei der psychosexuellen Rehabilitation darstellen. Indikation ist – nach ausführlicher Aufklärung – der ausdrückliche Wunsch der Patientin. Kliniken, die eine chirurgische Wiederherstellung der Brust als Teil des Therapieplans im Rahmen der Rehabilitationsmaßnahmen anbieten, werden von ca. 20 % der Frauen in Anspruch genommen.

Abb. 18.13 Verfahren zur Brustrekonstruktion.

Abb. 18.13a Latissimus-dorsi-Schwenklappen.

Abb. 18.13b TRAM-Lappen.

Abb. 18.13c Brustaufbau mittels Expandertechnik und späterer Prothesenimplantation.

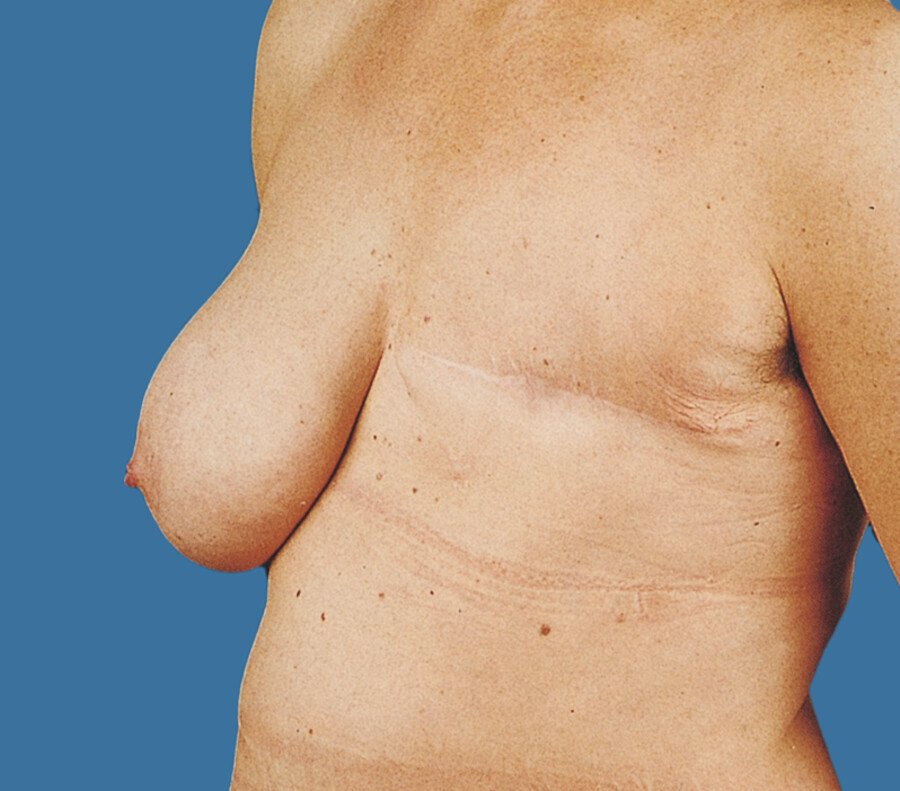

Abb. 18.14 Brustrekonstruktion.

Abb. 18.14a Patientin nach modifiziert radikaler Mastektomie.

(Abb. aus: Gabka CJ, Bohmert H. Plastische und rekonstruktive Chirurgie der Brust: Thieme; 2006)

Abb. 18.14b Selbe Patientin 1 Jahr nach Brustrekonstruktion mit einem gestielten Muskel-Haut-Lappen aus der Bauchwand (TRAM-Lappen-Rekonstruktion) und Mamillenrekonstruktion.

(Abb. aus: Gabka CJ, Bohmert H. Plastische und rekonstruktive Chirurgie der Brust: Thieme; 2006)

18.6 Pflegeschwerpunkt: Brust-OP

Brustkrebs – kaum eine andere Diagnose ist für eine Frau so schockierend und wird als so gravierender Einschnitt in ihr Leben empfunden. Nicht selten befinden sich die Frauen in einem emotionalen Ausnahmezustand, wenn sie stationär aufgenommen werden. Zur Bewältigung der einzelnen Therapieschritte und für die psychische Anpassungsleistung an die veränderte Lebenssituation ist eine umfassende medizinische, pflegerische und psychosoziale Unterstützung notwendig.

18.6.1 Präoperative Pflege

Sobald die Therapieplanung und die ärztliche Aufklärung erfolgt sind, erhält die Patientin im Rahmen der präoperativen Vorbereitung einen Gesamtüberblick über die Maßnahmen, die während des Pflege- und Behandlungsverlaufs auf sie zukommen. Neben den allgemeinen präoperativen Vorbereitungsmaßnahmen (Kap. ▶ 9.3) wird die Patientin zu Fehlhaltungs- und Lymphödemprophylaxe beraten.

Psychosoziale Betreuung Als Basis für die psychosoziale Begleitung werden Vorstellungen und Gefühle der Patientin erfasst, die sie zu ihrer Erkrankung und der bevorstehenden Brustoperation hat. Grundsätzlich ist ihr dabei mit einer empathischen Grundhaltung zu begegnen.

Ist eine Ablatio mammae geplant, wird die Gefahr von Körperbildveränderungen und möglichen sexuellen Irritationen angesprochen. Zur Unterstützung des Trauerprozesses kann der Patientin empfohlen werden, ein Ritual anzuwenden, mit der sie sich von ihrer Brust verabschiedet. Dies kann am Abend durch ein bewusstes Eincremen der Brüste geschehen, durch das Anfertigen eines Fotos oder eines Gipsabdrucks. Das frühzeitige Ansprechen dieser psychosozialen Themen fördert den Prozess der Krankheitsbewältigung der Patientinnen und die Pflegenden signalisieren, dass sie für diese Themen offen sind und auch im weiteren Pflegeverlauf daraufhin angesprochen werden können.

Pflegepraxis

Beratung. Vor allem nach dem ärztlichen Aufklärungsgespräch benötigen die Frau und ihre Angehörigen evtl. einen Gesprächspartner, um Gedanken zu ordnen, das Gehörte zu verarbeiten und Entscheidungen z. B. zum OP-Verfahren zu reflektieren. Aktives Zuhören und das damit zum Ausdruck gebrachte Interesse für die belastende Situation der Patientin können eine hilfreiche Unterstützung für sie sein.

18.6.2 Postoperative Pflege

Neben der allgemeinen postoperativen Überwachung (Kap. ▶ 9.5) wird eine besondere Aufmerksamkeit auf die Entlastung und Pflege des Operationsgebiets gelegt, um eine komplikationslose Wundheilung zu gewährleisten. Eine sekundär abheilende Wunde hätte eine große Narbenplatte zur Folge, die die Beweglichkeit des Schultergürtels und Armes und den Lymphabfluss einschränken würde.

Wundmanagement Die Operationswunde ist mit Einzelknopfnähten oder einer Intrakutannaht verschlossen. Je nach Operationsausmaß liegen 1–3 Drainagen im Brust- und Achselbereich zur Ableitung des Wundsekrets. Abhängig von der Fördermenge werden die Drainagen zwischen dem 1. und 2. postoperativen Tag entfernt. Die Fäden werden zwischen dem 9. und 12. postoperativen Tag gezogen oder resorbieren sich. Bei einer Schnittführung mit Hautspannung (modifiziert radikale Mastektomie) verbleiben die Fäden 3–4 Wochen.

Das Operationsgebiet wird auf Entzündungszeichen ( ▶ Tab. 3.3 ) beobachtet und die Patientin nach Bedarf schmerztherapeutisch behandelt. Aufgrund der operativen Verletzung des axillären Lymphsystems und der dadurch bedingten Behinderung des Lymphabflusses können sich neben einer generellen Schwellung des OP-Gebiets Lymphzysten bilden, sog. Lymphozelen. Diese gehen i. d. R. spontan zurück – wenn nicht, werden sie durch eine Punktion entlastet. Nach abgeschlossener Wundheilung kann die Narbe mit pH-neutraler, unparfümierter Salbe oder Creme gepflegt werden.

In den ersten Tagen nach der Operation kann die Patientin den Arm der operierten Seite als schwer, unbeweglich und wenig kontrollierbar empfinden. In dieser Phase muss das Wundgebiet vor Überdehnungen und Spannungen geschützt und die Patientin über Vorsichtsmaßnahmen informiert werden.

Durch die operative Verletzung von Nerven und durch die Schrumpfung der Narbe können die Frauen auch noch nach Wochen und Monaten folgende Symptome verspüren, die i. d. R. im Laufe der Zeit nachlassen:

-

Stiche, Brennen oder Jucken im Wundbereich

-

Taubheitsgefühle in der Achselhöhle

-

Empfindungsstörungen am Innenarm

-

Überempfindlichkeit von Hautbezirken

18.6.2.1 Prophylaxe von Lymphödem und Fehlhaltung

Komplikationen wie eine Fehlhaltung oder die Entwicklung eines Lymphödems, die zu einer langfristigen Folgebehandlung sowie Einschränkung der Lebensqualität führen, wird aktiv entgegengewirkt.

Fehlhaltungsprophylaxe Nach einer Mastektomie oder einer ausgedehnten Tumorektomie bei einer BET kann der Verlust von Brust- und Muskelgewebe zu einem Gleichgewichts- und Haltungsausgleich und zu schmerzhaften Muskelverspannungen im Hals-Nacken- und Schulterbereich führen – besonders bei Frauen mit großen Brüsten. Zusätzlich begünstigen Schmerzen in der Achsel und eine damit verbundene eingeschränkte Beweglichkeit des Schultergelenks eine Schonhaltung. Zu beobachten ist eine Tendenz zur Adduktion des Armes mit hochgezogenem Schultergürtel bei gleichzeitig leicht vorgekippter Schulter. Bei Nichtbehandlung kann sich die Fehlhaltung verstärken und zu chronischen Schmerzen führen.

Ziele der Prophylaxe sind die Erhaltung und Verbesserung der Mobilität im Schulter-Arm-Gelenk und eine Haltungsschulung. Bereits in den ersten postoperativen Tagen werden unter physiotherapeutischer Anleitung Bewegungsübungen eingeübt, die zu Hause fortgesetzt werden sollen. Die Patientin hat eine bessere Kontrolle über die Übungen und ihre Körperhaltung, wenn sie diese vor einem Spiegel ausführt. Neben der Haltungsschulung kann dies die Patientin unterstützen, sich mit den körperlichen Veränderungen auseinanderzusetzen.

Pflegepraxis

Nachbehandlung. Lassen Sie sich geeignete Übungen von der Physiotherapeutin zeigen. So können Sie die physiotherapeutischen Übungselemente bei allen pflegerischen Interventionen gezielt einbeziehen.

Lymphödemprophylaxe Nach der Behandlung eines Mammakarzinoms kann sich ein sekundäres Armlymphödem ausbilden, bei dem axilläre Lymphknoten entfernt und/oder der Brust- und Achselbereich bestrahlt wurden.

Das sekundäre Lymphödem ist eine erworbene Schädigung der Lymphgefäße z.B. durch Operation oder Strahlentherapie, bei der die Lymphbahnen verletzt und der Abtransport der Lymphflüssigkeit aus der Extremität verringert wird. Durch den dadurch bedingten Rückstau entsteht ein Ödem. Bei einem Lymphödem handelt sich um ein eiweißreiches Ödem.

Das Auftreten sowie die Schwere eines Armlymphödems sind abhängig von der

-

Radikalität der Operation,

-

der Anzahl der axillär entfernten Lymphknoten,

-

der postoperativen Narbenbildung,

-

der Art und dem Ausmaß der Strahlentherapie und den dadurch verursachten fibrotischen (bindegewebigen) Veränderungen.

Ein einmal entstandenes Lymphödem ist nicht reversibel und bedarf einer lebenslangen Behandlung. Nur ein Teil der betroffenen Frauen fühlt sich ausreichend über die Gefahr eines Armlymphödems und mögliche Prophylaxen informiert. Pflegende können dazu beitragen, dass diese Defizite behoben werden, indem sie Beratungsaufgaben im Rahmen der Prophylaxe eines Lymphödems wahrnehmen. Die Frau sollte zu allen Einflussfaktoren beraten werden, die eine Ansammlung und Vermehrung der Gewebsflüssigkeit begünstigen.

Merke

Die Lymphödemprophylaxe hat nach einer Brustkrebsbehandlung einen zentralen Stellenwert. Die prophylaktischen Maßnahmen müssen sofort nach der Operation beginnen und nach der Entlassung konsequent weitergeführt werden.

Hochlagern Liegt die Patientin im Bett, sollte der Arm der operierten Seite zur Förderung des Lymphabflusses erhöht gelagert werden ( ▶ Abb. 18.15). Dabei wird der Arm der betroffenen Seite in leichter Abduktion so auf einem Kissen positioniert, dass die Hand auf Herzhöhe liegt, der Achselbereich nicht durchhängt und nicht unter Spannung steht. Um einer Hautmazeration vorzubeugen, wird eine trockene Kompresse in der Achselhöhle platziert. Eine detaillierte Information der Patientin ist notwendig, weil sie den Arm auch zu Hause weiterhin erhöht auf einem Kissen lagern sollte.

Abb. 18.15 Lagerung nach Brustoperation. Der betroffene Arm wird in leichter Abduktion des Schultergelenks, etwas angewinkelt auf einem Kissen erhöht gelagert.

(Foto: W. Krüper, Thieme)

Merke

Am betroffenen Arm dürfen keine Blutdruckmessungen, Injektionen, Blut- und Blutzuckerabnahmen, Akupunkturen und klassische Knetmassagen durchgeführt werden.

Hautpflege Dem Schutz vor Verletzungen am betroffenen Arm mithilfe einer guten Hautpflege kommt eine hohe Bedeutung zu. Die Haut soll sorgfältig mit einer ph-neutralen, unparfümierten Creme gepflegt werden. Auf hautreizende Substanzen wie parfümierte Cremes oder Deodorants sollte verzichtet werden, auch wenn diese vor der Operation vertragen wurden. Bei folgenden Symptomen am betroffenen Arm sollte unverzüglich ein Arzt aufgesucht werden, z. B. bei

-

beginnenden Entzündungszeichen ( ▶ Tab. 3.3 ),

-

Schwellungen und

-

häufig wiederkehrenden Missempfindungen.

Ausstreichungen und Muskelaktivität Die Patientin wird angeleitet, ihren Arm sanft auszustreichen und leichte Muskelanspannungs- und Lockerungsübungen durchzuführen. Folgende Übungen können mehrmals täglich stattfinden.

-

Übung 1: Mit der nichtbetroffenen Hand streicht die Frau von den Fingern zum Oberarm leicht über die Haut hoch. Das Streichen geschieht mit der ganzen Hand, leichtem Hautkontakt und ohne Druck.

-

Übung 2: Die Frau hält den Arm gestreckt und schließt die Hand zur Faust, alle Armmuskeln werden angespannt. Die Spannung wird 3–4 Sekunden gehalten, dann wird die Muskulatur wieder entspannt. Diese Pumpübungen werden 5–10 -mal wiederholt.

Tragen eines Armstrumpfes Um einer Stauung vorzubeugen, kann sich die betroffene Frau auch prophylaktisch nach der Entlassung einen speziellen Armstrumpf (mit oder ohne Handteil) verordnen und anpassen lassen. Sie sollte ihn tragen, wenn sie sich (nicht immer vermeidbaren) Belastungssituationen aussetzt.

Sportliche Aktivitäten Zur Prophylaxe werden Sportarten mit gut kontrollierbaren Bewegungsabläufen empfohlen (z. B. Wassergymnastik, Schwimmen). Durch den leichten Wasserdruck und die damit verbundene „Massage“ erfolgt eine effektive Entstauung des betroffenen Armes. Sportarten, die zu ruckartigen Bewegungen führen, z. B. Tennis oder Golf, bergen eine zu hohe Verletzungsgefahr und sollten vermieden werden.

Merke

Es sollte ein gesundes Mittelmaß von Be- und Entlastungen angestrebt werden – und keine übertriebene Schonung.

Verhalten im Alltag Falls die berufliche Tätigkeit die betroffene Körperseite sehr belastet (z.B. schweres Tragen), so muss über eine Umschulung nachgedacht werden. Im Haushalt und Garten kann die Frau sich vor Verletzungen schützen, indem sie z. B. Handschuhe trägt, Topflappen benutzt und stechende Pflanzen meidet. Überwärmungen führen zur verstärkten Lymphbildung. Deshalb sollte die Frau besonders vorsichtig mit Wärme und Hitze (z. B. beim Bügeln, Kochen, Backen) umgehen. Auch physiotherapeutische Behandlungen wie Heißluft und Fango können zur Überwärmung der Haut führen. Auf den Besuch in einem Solarium, Sonnenbäder und Urlaub in heißen Ländern sollte die brustoperierte Frau verzichten. Ebenso wirkt sich eine starke Kälteeinwirkung negativ auf die Durchblutung aus (keine Coolpacks auf betroffenen Arm).

Folgende Maßnahmen können einer Stauung vorbeugen, wenn sie konsequent berücksichtigt werden:

-

Arm der operierten Seite nicht zu lange herunterhängen lassen

-

in die Mantel- bzw. Jackentasche greifen, um den Arm zu stützen

-

Überanstrengungen, Heben von schweren Lasten vermeiden

-

Arm nach Belastungen immer wieder erhöht lagern

-

Handtasche auf der nichtoperierten Seite tragen

-

keinen einengenden Schmuck oder zu enge Kleidung tragen – Einschnürungen vermeiden

18.6.2.2 Psychosoziale Begleitung

Eine Brustkrebserkrankung kann Ängste und depressive Verstimmungen auslösen und die betroffene Frau überfordern. Gerade auch nach der Operation treten noch Stimmungsschwankungen auf. Um Unsicherheiten entgegenzuwirken, ist es wichtig, neben einer empathischen Gesprächshaltung fachliche Informationen zu vermitteln und die Patientin in ihrer Selbstpflegekompetenz bestmöglich zu unterstützen. Gibt es einen Partner bzw. andere Familienmitglieder, die als Quelle der sozialen Unterstützung eng in den Pflegeprozess einbezogen werden möchten, wird dies mit Einverständnis der Patientin ermöglicht.

Umgang mit dem veränderten Körperbild Vor allem nach einer Entfernung der Brust kann der Gedanke die Frauen quälen, keine „richtige“ Frau mehr zu sein und an sexueller Attraktivität verloren zu haben. Bei der Wundbehandlung und der Körperpflege kann die Patientin langsam auf ihr verändertes Körperbild vorbereitet werden. Dem ersten Verbandwechsel kommt demnach eine besondere Bedeutung zu. Nach einer Mastektomie sieht die Frau anstelle ihrer Brust eine Narbe, die sich über die betroffene Brustseite zieht und anfangs geschwollen und wulstig aussehen kann. Auch nach brusterhaltenden Operationen ist es möglich, dass die Brust eine Formveränderung aufweist.

Die Vorgehensweise beim Verbandwechsel sollte vorab mit der Patientin besprochen werden. Sie wird behutsam gefragt, ob sie die Narbe sehen möchte. Nach der Verbandablösung kann ihr ein Spiegel gereicht werden, mit dem sie die Operationswunde im Liegen besser anschauen kann. Hilfreich kann auch sein, der Patientin zunächst eine Beschreibung der Wunde zu geben, um sie dann zu ermuntern, die Brustseite selbst zu betrachten.

Sind erste Schritte der Annäherung an das neue Körperbild erfolgt, kann die Patientin motiviert werden, die Narbenpflege zu übernehmen und sich selbst einzucremen. Sie sollte darauf aufmerksam gemacht werden, dass sich die Brustseite noch geschwollen und hart anfühlen kann, dass das Gewebe während des Wundheilungsverlaufes jedoch zunehmend geschmeidiger wird.

Wurde nach einer Mastektomie intraoperativ kein plastisch-chirurgischer Wiederaufbau der Brust durchgeführt oder nach einer brusterhaltenden Therapie (BET) mit ausgeprägter Gewebeentfernung, kann die Frau eine äußere Brustprothese tragen. Die individuelle Beratung zur Auswahl eines wundentlastenden Erstversorgungs-BHs und einer Brustprothese übernehmen speziell geschulte Fachberaterinnen eines Sanitätshauses. Die Beratung wird i.d.R. über die Klinik initiiert und erfolgt noch im stationären Setting.

Die Verwendung einer Brustprothese hat zum Ziel,

-

das natürliche äußere Erscheinungsbild und damit das Selbstwertgefühl der Frau zu unterstützen,

-

die Oberkörpersymmetrie nach Mastektomie und BET auszugleichen – besonders, wenn die andere Brust groß und schwer ist, und

-

Fehlhaltungen und Verspannungen der Nacken-, Schulter- und Rückenmuskulatur vorzubeugen.

Für die verschiedenen Phasen des Genesungsprozesses stehen eine Vielfalt äußerer Brustprothesen und spezielle Bekleidungsartikel zur Verfügung:

-

Brustprothesen zur Erst- bzw. Dauerversorgung nach einer vollständigen Brustentfernung

-

Teilstückprothesen für Frauen nach einer brusterhaltenden Operation

-

spezielle BHs und Badeanzüge, in die Dauerversorgungsprothesen eingesetzt werden können

Unterstützung durch Selbsthilfegruppen Auch noch lange Zeit nach der Operation und den Folgetherapien leiden die Frauen an der Angst vor einem Rezidiv. Viele berichten, dass sie erst nach etwa 1–2 Jahren eine gewisse innere Stabilität wiedergefunden haben.

Zur Unterstützung der Krankheitsbewältigung können Selbsthilfegruppen eine wichtige Rolle spielen. Die „Frauenselbsthilfe nach Krebs“ ist in Deutschland der größte Zusammenschluss von krebskranken Frauen. In regionalen Gruppentreffen unterstützen sich betroffene Frauen gegenseitig bei der Auseinandersetzung mit ihrer Erkrankung. Gespräche über gemachte Erfahrungen und erlebte Gefühle, Beratung zu Fragen der Alltags- und Lebensgestaltung, die Organisation von Fachvorträgen durch Experten und gemeinsame Aktivitäten tragen zur Förderung der körperlichen Kraft und zur Stabilisierung des inneren Gleichgewichts bei.