Chapitre 2

Cinéma et narration

1. Questions de frontières

Il est de tradition de délimiter dans le cinéma des zones selon le public et le contenu : il y aurait le cinéma documentaire et le cinéma de fiction (le cinéma pour découvrir et le cinéma pour rêver1), le cinéma narratif et le cinéma non narratif (le cinéma dominant et le cinéma rebelle), le cinéma professionnel et le cinéma amateur (le cinéma de métier et le cinéma de loisir), mais aussi le cinéma publicitaire, ou industriel ou scientifique ou encore ethnographique. Ces délimitations, qui ont à la fois leur intérêt et leur fondement sont, du point de vue de la théorie et au regard de la narration, tout à fait questionnables puisqu’on peut par exemple considérer que tout film est narratif, quoi qu’on en ait, ou que, comme cela a été soutenu, tout film est un film de fiction (Metz, 1968)2. Il se peut aussi que ces délimitations tiennent moins à l’objet cinéma, à son contenu supposé ou à ses usages, qu’au positionnement théorique ou idéologique du critique qui les promeut ou les reconduit en donnant le privilège à tel ou tel aspect (comme Siegfried Kracauer pour qui tout plan renvoie à la réalité [Kracauer, 1960]). On se propose ici dans un premier temps de passer en revue certaines de ces délimitations pour en cerner les fondements et la relativité.

1.1 Monstration vs narration

À la suite du Congrès de Brighton (1978), qui braqua les projecteurs sur la zone jusque-là négligée du cinéma des premiers temps (et donc d’une production faite de films courts, d’une bobine), il a été proposé de distinguer dans l’image cinématographique ce qui relèverait d’une part de la simple monstration (le film se borne à montrer une action ou un moment) et d’autre part de la narration (le film présente une histoire construite avec un début, un milieu et une fin) (Gaudreault, 1988). Sans revenir sur les fondements en philosophie grecque d’une telle opposition (le spectacle théâtral montrerait – mimesis – l’action, quand le récit parlé ou écrit la raconterait – diegesis), on voit bien que cela peut correspondre à une histoire du cinéma, avec dans un premier temps des films courts, ayant un début et une fin arbitraires, et où il n’y a pas à proprement parler d’histoire développée avec des personnages identifiés (des skieurs tombant ou non, un tram ou un train progressant sur ses rails dans une ville ou un paysage, un défilé militaire, des Pygmées exhibés dans une foire…). On est dans l’ordre du tableau (au sens théâtral du terme), de l’action unique, de la vue ou encore de l’attraction (Gaudreault, 2008), c’est-à-dire d’une scène sinon spectaculaire, du moins surprenante. L’attraction, qui vient évidemment du monde forain, peut prendre par exemple la forme de l’exécution par électrocution en place publique d’un éléphant (Electrocuting an Elephant d’Edison [États-Unis, 1903]3), ou celle de la capture puis l’avalement par des serpents (boas ou anacondas) de lapins blancs dans une cage de zoo (Feeding the snakes, Komet Film Compagnie [Allemagne, 1911]). Dans un second temps, à partir de 1908, l’allongement de la durée des films et le recours à des acteurs spécialisés permettent de présenter des récits complets pour une histoire fictive conduisant à une résolution finale motivée et donc acceptable. S’il est vrai que dans le cinéma des premiers temps le recours aux cartons (présence de la langue) est encore limité, et que l’allongement de la durée des films et la complexité grandissante des histoires provoquent le recours plus fréquent aux cartons explicatifs, et donc la présence plus évidente d’une instance de narration, il faut aussi créditer Gaudreault d’avoir évité la simple opposition binaire entre premiers temps et cinéma narratif en mettant en évidence, à la suite de Noël Burch, dans le cinéma des premiers temps (et jusqu’en 1932 au Japon) la présence du commentateur en salle, du bonimenteur (le benshi des Japonais) chargé de commenter et de « narrativiser » les images projetées (on sait que le cinéma muet était loin d’être silencieux).

2.1 L’Impératrice rouge (Josef von Sternberg, 1934). La jeune impératrice ou Marlene Dietrich ? Narration ou monstration ?

Pour éclairante qu’elle soit, l’opposition monstration vs narration ne suffit pourtant pas à délimiter des domaines ou des essences : il y a toujours de la narration dans le film le plus « monstratif », ne serait-ce que parce que le spectacle est clairement situé dans un autre temps et en un autre lieu (c’est un spectacle rapporté, qui n’est pas actuel). De plus, le caractère de l’image mouvante est de nécessairement comporter à la fois de la transformation (des choses bougent, le cadre se déplace, des changements s’opèrent) et de la durée (un certain temps s’écoule entre le début et la fin du film), de sorte que l’on débouche nécessairement sur la métamorphose (quelque chose est en train de passer d’une forme à une autre) et la succession (quelque chose vient à la suite d’une autre), pour une narrativisation du spectacle en le rapprochant du récit avec un début et une fin après transformations. À l’inverse, dans tout film narratif, on trouvera sans peine de la monstration, soit pour des moments de stase (Ragel, 2015), de contemplation (le souffle de Marlene Dietrich faisant pencher la flamme d’une bougie dans L’Impératrice rouge de Josef von Sternberg [1934] – illus. 2.1), voire de simple attraction (les courses poursuites perforantes et les explosions apocalyptiques des James Bond relèvent-elles de la narration ou de la monstration ?). On peut dire aussi que dans un film narratif, le décor, les costumes, les accessoires relèvent de la monstration, comme on peut dire que, dès lors qu’ils jouent un rôle dans l’avancée de l’histoire, ils peuvent en devenir un des personnages (une rivière peut décourager le poursuivant comme elle peut barrer la route au fugitif) et participer de la narration.

1.2 Documentaire vs fiction

On a voulu a posteriori donner au cinéma un double destin qui aurait été patent dès sa naissance. D’un côté les Lumière avec des films documentaires, « indiciels », représentant la vie contemporaine de tous les jours, plus des vues exotiques ramenées de pays lointains ; de l’autre, l’imagination, la féerie avec Méliès, ses pièces à trucs et ses reconstitutions historiques. Les premiers montrent le monde tel qu’il est et que le cinéma respecte mieux que la peinture et la photographie, quand le second entend surprendre avec ses trucages et ses fantasmagories sur la Lune ou au fond des océans (le tout en carton-pâte). Ainsi, dès ses origines (dès lors qu’on veut bien considérer qu’elles ne sont que françaises), le cinéma aurait été partagé entre deux vocations distinctes voire opposées : représenter (la réalité extérieure) ou divertir (par des histoires imaginaires), ce qu’on étendra plus tard aux notions d’instruction (par le cinéma documentaire) et d’aliénation (par la fiction pure, opium des peuples). Dès lors la classification des films à l’intérieur du cinéma relève tout autant de la forme que de leur finalité, telle qu’elle leur est assignée par la critique : les Lumière se serviraient du cinéma pour montrer en décor réel et contemporain la réalité telle qu’elle est (sans toutefois le relief, le son et la couleur) tandis que Méliès inventerait et divertirait à partir de son studio de Montreuil.

Cette répartition binaire, qui se veut du même coup historique, essentielle et morale, est toutefois contestable en plusieurs points. Le premier est qu’il est tout sauf évident que les Lumière aient voulu faire œuvre documentaire : on peut tout aussi bien soutenir qu’ils ont tourné des films publicitaires pour leur invention, qui était avant tout une caméra-projecteur, grande consommatrice de leur pellicule, que la classe aisée pouvait s’offrir à des fins de divertissement et que la classe dirigeante pouvait utiliser à des fins de propagande (défilé militaire, rencontre au sommet…). Les Lumière ne visent pas un public de salle (la salle de cinéma n’existe tout simplement pas encore), mais bien plutôt des clients fortunés qui peuvent faire du cinéma comme on fait en famille de la musique, du théâtre ou des tournois de cartes. Le cinéma des Lumière est avant tout un cinéma publicitaire pour un cinéma de loisirs ou de parade. Sous cet angle, Méliès vend des copies de son spectacle de théâtre, pendant que les Lumière vendent leur matériel de représentation (caméra et pellicule). Inversement, Méliès tourne aussi des actualités (La Visite du Tsar à Paris [octobre 1896] ou Les Funérailles de Félix Faure [février 1899]), voire copie les films des Lumière (Une partie de cartes, 1896), ou reconstitue des événements historiques (L’Affaire Dreyfus [automne 1899], Le Couronnement du roi Edouard VII [1902]).

La sémio-pragmatique est aussi revenue sur cette distinction binaire des films (Odin, 2000), pour souligner que le classement dépendait également de la position adoptée par le spectateur vis-à-vis du film. Une fiction dans laquelle « je n’entre pas », qui ne m’intéresse pas, peut être regardée comme un documentaire (sur le fait de ne pas arriver à capter l’attention du spectateur pour le récit présenté, ou de voir mon attention dériver vers « comment on s’habillait à telle époque »), et qu’inversement, un documentaire peut me conduire à la rêverie (nager avec un requin-baleine, découvrir un palais habité, survoler une région…) en construisant une mini-fiction. Odin souligne aussi à quel point le documentaire fait appel à des outils de la fiction pour retenir et conduire l’attention du spectateur : ménager une intrigue, introduire des personnages, faire suivre une évolution ou un événement. D’où la proposition de la sémio-pragmatique de prendre plutôt en considération une « lecture fictionnalisante » et une « lecture documentarisante », ces deux lectures pouvant concerner un même film ou un même morceau de film.

Plus récemment, la frontière entre documentaire et fiction a été revisitée et fortement relativisée (Niney, 2009 ; Aumont, 2014), en complétant, en systématisant et en articulant des éléments repérés au départ çà et là. Sans entrer dans le détail de ce réexamen général de la question, retenons que le documentaire comporte toujours une part de récit, une part de mise en scène, comme par exemple les dispositifs très rigoureux d’un Raymond Depardon pour Délits flagrants (1994), ou encore tous les dressages d’animaux dits sauvages pour le documentaire animalier, notamment par extension de l’éthologie et des travaux de Konrad Lorenz avec des animaux que l’on dit « imprégnés » (on les a conditionnés dès leur naissance à la présence de l’homme et de la caméra). On a souvent pris comme cristal du documentaire et du cinéma La Sortie des Usines Lumière (1895) : les ouvriers sortent par une vaste porte en bois de l’usine et s’égaillent vers la gauche et la droite. Mais les historiens ont pu montrer que le film a été tourné en plusieurs versions, qu’il a été répété, préparé, notamment pour agencer les trajectoires des ouvriers et des ouvrières. Ce film est un documentaire (l’usine Lumière à cette époque, la diversité des ouvriers en âge et en sexe, leurs habits…), un spectacle réglé pour la caméra placée en face de la sortie (dans un cadre fixé, les déplacements ont été répétés, réglés, agencés : les ouvriers obéissent aux instructions de leur patron-réalisateur pour un résultat qui se veut harmonieux), et un film publicitaire (pour les usines Lumière où tout le monde contribue au cinéma naissant). Pour L’Arrivée du train en gare de La Ciotat (on pourrait ajouter « pour les vacances d’été »), toujours en 1895, le patron-père de famille-inventeur-caméraman met en scène sa famille et sa domesticité dans un espace cadré et réglé au cordeau : leurs déplacements ont été minutés et réglés avec précision avant l’arrivée dudit train et certainement lors d’arrivées précédentes.

Cette présence de la mise en scène, et donc d’un souci de représentation et de narration, dans le documentaire a déjà été relevée d’une part dans la photographie de reportage (notamment dans les conflits armés) et d’autre part dans le cinéma (Brownlow, 1979). Les photos prises sur le champ de bataille à Gettysburg par Alexander Garner et Tim O’Sullivan après le 3 juillet 1863, montrant les cadavres des soldats abattus, ont manifestement été mises en scène pour une meilleure lisibilité (déplacement du cadavre, placement d’un fusil bien en vue…). Les actualités tournées au Mexique à la suite des troupes de Pancho Villa, en vertu d’un contrat passé avec la Mutual en janvier 1914, sont toutes des reconstitutions (parfois macabres) ou des à-côtés, tout simplement parce que le caméraman, avec sa lourde caméra posée sur un trépied, ne pouvait ni suivre les mouvements de la guérilla (qui se battait souvent de nuit), ni s’exposer sur le front où il aurait été une cible immédiate. Quand le 30 avril 1975, les communistes laissent filmer l’entrée de leur char dans la cour du palais de Saigon, c’est une fois la victoire acquise pour montrer à la fois la force (les chars entrent au Palais) et l’absence de violence (pas de résistance, pas de coup de feu), de sorte que ces images sont à la fois documentaires (la victoire des communistes et la fin de la guerre), fictives (elles ont été produites au lendemain des vrais combats) et propagandistes (l’entrée se fait comme naturellement et l’image a été voulue par les vainqueurs). On connaît aussi les interrogations que font naître des photos comme celle de Robert Capa saisissant un soldat républicain espagnol tombant sous une balle franquiste (Whelan, 2001). La croyance en la valeur documentaire native de la photographie et du cinéma tient largement à deux idées successives : tout d’abord que la photographie ne saurait mentir car elle est une reproduction ressemblante, instantanée et mécanique de la réalité (elle serait la capture immédiate d’un moment vrai), et ensuite que le cinéma est le fils de la photographie qu’il ne fait que prolonger en lui ajoutant le temps et le mouvement. C’est la position d’un Boleslaw Matuszewski, photographe de métier, qui demande que le cinéma soit en France déposé à la Bibliothèque nationale car il enregistre la vie qui passe (Matuszewski, 1898) : il faut conserver ce qui conserve. Or, la photographie est un artefact (elle est fabriquée, composée, pensée) et le cinéma n’est pas seulement l’héritier de la photographie.

Si, longtemps, photographe et cinéaste ont été très souvent cantonnés, essentiellement en raison de la lourdeur et la lenteur de leur matériel, aux à-côtés de l’action réelle, il a fallu attendre le xxie siècle pour voir apparaître la notion d’embedded (intégré, embarqué) pour les reporters de guerre – et l’on voit bien ce que cela représente de contrôle et de sécurité –, sans doute en raison de l’apparition de caméras miniatures, ultralégères, automatiques et fixées au corps, comme la GoPro, qui permettent de filmer en continu une action en cours (y compris en première ligne). Ainsi, dans Redacted (Brian De Palma, 2008) se trouvent mêlées, selon un multitude de points de vue, des images tournées par les militaires américains, par leurs adversaires islamistes, par des caméras de surveillance ou postées sur le Web sans origine marquée, le tout pour rendre compte de ce qui se passe au front dans toutes ses formes de violence et de confusion. Mais on sait aussi la contrepartie de cela : floutage de l’image pour préserver l’anonymat des filmés, refus de diffuser les images proposées par des terroristes, documents militaires gardés au secret, de sorte qu’à strictement parler on peut être sûr que ces images militaires ne sont diffusables que parce qu’elles ne représentent rien (topos du bâtiment anonyme non situé, vu en plongée verticale de nuit, qui explose sous l’effet d’une bombe larguée). Pour autant, il est vrai que sous le double effet d’une part de la miniaturisation des caméras et d’autre part de la très forte augmentation de leur sensibilité (et donc leur capacité à capter en basse lumière), il est de plus en plus aisé de filmer en décor réel et en lumière naturelle, y compris la nuit (au moins en milieu urbain).

Inversement, Aumont (2014) souligne que tout film de fiction comporte sa dimension de document (et donc de documentaire) sur son époque, sur une certaine façon de concevoir tel ou tel sujet, sur l’état du cinéma au moment où il a été tourné, sur son budget et même souvent sur son esthétique. Il comporte aussi nécessairement, pour Aumont, une part non fictive dans la mesure où il faut bien que ce qu’il représente me parle, me touche, bref me concerne pour que j’y prenne de l’intérêt, et il ne peut le faire que s’il parvient à rencontrer chez le spectateur ce que ce dernier tient pour vrai et même profondément vrai. Quant à lui, le documentaire comporte toujours sa part de mise en scène, de construction des images et des sons, comme il comporte sa part de narration (à ne pas confondre avec la fiction), de récit voulu et organisé conduisant le spectateur d’un état à un autre. C’est sans doute la raison pour laquelle a fleuri depuis quelque temps la notion de « documentaire de création », pour mieux marquer la part de création et de mise en scène, mais aussi de propos délibéré, d’argumentation, comme pour défendre la part autoriale dans le documentaire destiné aux chaînes de télévision, comme pour mieux se démarquer du reportage, des portraits, mais sans doute surtout des docu-fictions, ces enquêtes reconstituées mêlant archives, entretiens, commentaires et mise en scène.

Enfin, des philosophes comme Paul Ricœur ou Jacques Rancière (Ricœur, 1983 ; Rancière, 2000) se sont penchés sur une des fonctions psychiques des récits, qu’ils soient de fiction ou historiques, qui est, on y reviendra un peu plus loin, de procurer le plaisir d’une mise en ordre des événements et des situations, de fournir, sur un plan imaginaire ou simplement pensé, une organisation symbolique à notre conception du monde, lequel se présente souvent comme chaotique, menaçant, non maîtrisable. D’une part tout récit fournit des relations entre causes et conséquences, d’autre part tout récit joue à présenter des discordances entre faits pour mieux les accorder par la suite. Tout documentaire est un récit qui absente la réalité pour en donner une représentation ordonnée, et toute fiction demande, pour être comprise, à se rapporter d’aussi près que possible à notre façon de concevoir le monde et les rapports entre les êtres.

1.3 Représentatif vs non représentatif

Dans les années 1970, notamment en France, a eu lieu un débat sur le statut du cinéma dans le fil de mai 68, opposant un cinéma NRI (narratif-représentatif-industriel4), selon les termes de l’époque (Eizykman, 1976 ; Burch, 1991), à un cinéma soit alternatif soit révolutionnaire. L’arrière-fond de ce débat était relativement complexe et tenait à l’idée que le film de fiction (NRI, donc) relevait d’un cinéma bourgeois, dominateur et aliénant, coulé dans le modèle du roman du xixe siècle et soumis à l’idéologie capitaliste, alors que le cinéma aurait pu prendre d’autres voies, d’une part en restant populaire comme le cinéma des premiers temps, et d’autre part en développant ses capacités formelles propres, à la fois modernes et révolutionnaires. Pour cela, il fallait doubler ce fondement de la croyance en la vertu révolutionnaire du cinéma, sa capacité à révéler la réalité du monde exploité, à toucher et instruire les foules. Au lieu d’être un loisir aliénant au service de la domination bourgeoise et capitaliste, le cinéma serait une arme au double service du peuple et de l’art. Dans la tendance formaliste, au service de l’art en tournant le dos au réalisme, à la représentation analogique du « réel », en étant un laboratoire d’avant-garde pour créer des formes nouvelles, propres à l’image animée. Dans la tendance politique, au service du peuple en le libérant du joug capitaliste. Le cinéma de fiction étant contre-révolutionnaire, le cinéma non représentatif serait révolutionnaire en étant d’avant-garde. Beaucoup d’idées sur le cinéma se croisent ici. Tout d’abord celle que le long métrage de fiction n’est pas la seule forme cinématographique possible et qu’elle n’a pas à être dominante dans l’exploitation. Ensuite que le cinéma est la seule forme artistique nouvelle au xxe siècle et qu’il peut (ou qu’il doit) développer ses propres formes expressives en se détachant des formes artistiques précédentes (c’est notamment la position d’un Münsterberg ou d’un Balazs, sans parler des théoriciens soviétiques). Ensuite encore, qu’on peut opposer une production industrielle (dont le modèle serait fourni par Hollywood) et une création artisanale par des artistes indépendants (sur le modèle du peintre ou du romancier novateurs). On veut alors en voir la réalisation dans l’underground américain, dans le mouvement de contre-culture d’alors où il semble qu’on puisse faire du cinéma à la maison, avec ses propres moyens. Ce mouvement est en réalité lui-même sous-tendu par l’idée d’une démocratisation des outils cinématographiques, à commencer par la caméra. Nul besoin de caméra 35 mm couleur, nul besoin de studio : une petite caméra 16 mm sonore suffit pour faire un film. Dans le double fil d’une évolution technique (la caméra portative pouvant enregistrer du son direct) et de la Nouvelle Vague5 (issue d’une volonté gouvernementale de changer les conditions de production en France – voir Marie, 1997), on se met à rêver d’une appropriation démocratique des moyens de production pour faire des films « autrement ».

Mais le fond de ce débat « représentatif vs non représentatif » tient sans doute à la double question de la spécificité du cinéma et de la matérialité de l’image. Il y a dans la revendication d’un cinéma non représentatif la revendication d’une forme de pureté ontologique du cinéma, qui serait de lumière et de mouvement, et non pas de figuration et de récit, ces deux derniers étant bourgeois et répressifs, les deux premiers pouvant être libérés et libérateurs. On pourrait donc réduire ainsi le cinéma à l’abstraction de ses principes fondamentaux en travaillant directement sur la pellicule et en refusant le double héritage de la peinture (la représentation perspective) et du roman (raconter une histoire avec des personnages identifiés), par un retour à une sorte de primitivisme du cinéma d’avant la narration et même d’avant le réalisme hérité du roman du xixe siècle. Cette dimension abstraite du cinéma est évoquée au chapitre 1 (chap. 1.4 « La matière de l’image »), et il est donc inutile de développer ici ce point, mais on peut encore rappeler que, quels que soient les extrêmes ou les radicalités, et quel que soit l’intérêt esthétique, réel et profond, de telles réalisations, les oppositions entre représentation et non-représentation ne sont pas absolues : il y a des formes reconnaissables dans les films non représentatifs, et il y a de l’abstraction dans l’image figurative, notamment sous la forme d’unités relationnelles, au sein même de la ressemblance, qui organisent en réseau signifiant des éléments épars de l’image (Metz, 1972), relations hors analogie qui peuvent donner naissance à ce qui a été appelé figure (voir chap. 2.3 et 4.3). De plus, le cinéma narratif peut pleinement user d’effets purement lumineux, comme le flicker (opposition brute entre noir complet et fort éclat lumineux) dont la première forme était le passage du noir entre deux photogrammes, et que Fritz Lang orchestre à plusieurs reprises comme finale dans des films tels Chasse à l’homme (Man Hunt, 1941) ou Le Ministère de la peur (1944) : dans le premier cas, ce sont des courts-circuits électriques dans un tunnel de métro et dans le second, des coups de feu de nuit sur le toit d’un immeuble, pour un jeu paroxystique avec la matière d’alors, le noir et blanc.

Ces débats sur la nature et la fonction du cinéma, nés dans les années 1960 et continués dans l’après-68, opposant fiction et vérité, bourgeoisie et prolétariat, industrie et artisanat, se sont assez vite déportés dans un premier temps vers la vidéo (dans son opposition à l’appareillage cinématographique), qui a de plus l’avantage de déplacer le terrain de la salle de cinéma vers celui de la projection sur moniteur en tout lieu pouvant l’accueillir, y compris le musée et la galerie d’art, mouvement que le numérique ne fera qu’amplifier. Installations et formes courtes reprennent le flambeau de l’innovation esthétique face au dispositif classique de la projection en salle d’un long métrage de fiction. Dans un second temps, le déport se fait, notamment pour le combat idéologique, vers Internet et les réseaux sociaux, même si s’y trouvent reprises les techniques de réalisation du clip, de la scénarisation et de la mise en scène à visée spectaculaire.

Parallèlement, la démultiplication des pôles de production et leur reconnaissance critique (Hongkong, Iran, Inde, pour ne citer que ceux-là) atténuent le sentiment de domination par un modèle américain du cinéma narratif, et redonnent de l’espace à l’innovation esthétique dans le champ du long métrage de fiction. Après avoir cru que le cinéma pouvait être révolutionnaire, puis qu’il était en train de mourir, l’opinion conçoit que les formes puissent coexister et que le long métrage de fiction puisse encore être l’objet d’une pratique culturelle répandue et le lieu d’une innovation esthétique intéressante.

1.4 Cinéma et narrativité

Le passage, entre 1908 et 1918, du court métrage des premiers temps au long métrage de fiction tel que nous le connaissons encore aujourd’hui, est à la fois lent, tortueux et complexe, dans un processus de légitimation culturelle et sociale lui-même complexe. Par exemple en 1915, l’industrie américaine ne sait pas clairement si elle doit maintenir la production de courts métrages de nature variée (drame, comédie, actualités, documentaire, éducation…) ou se spécialiser dans le long métrage de fiction, si un film doit durer 10 ou 180 minutes, faire l’objet d’une projection standard ou constituer un événement exceptionnel, être en noir et blanc ou en couleurs. À raison, Hugo Münsterberg dès 1916 oppose la photo-connaissance (documentaire, actualités, etc.) et le cinéma proprement dit en tant qu’art à part entière tel qu’il s’élabore dans le long métrage de fiction (Münsterberg, 2010). C’est en s’inspirant de grandes opérations psychiques (attention, mémoire, émotion) que le cinéma, sur la base de ses handicaps représentatifs (absence de profondeur, de couleur, de son), peut élaborer des formes expressives spécifiques propres à faire adhérer le public aux histoires racontées, notamment en établissant de la continuité entre des plans discontinus, par-dessus les sautes du montage (sur Münsterberg, voir chap. 3.1 § 1.1.2).

Par narrativité, il faut donc entendre ici à la fois le fait de conduire un récit et celui de produire une fiction. Les deux ne se superposent pas automatiquement : je peux raconter quelque chose de vrai (une anecdote, un événement), et je peux raconter quelque chose d’imaginaire. Dans le premier cas je me fais historien (Veyne, 1971), dans le second, conteur. Et si le cinéma s’est massivement tourné vers la fiction, c’est peut-être, comme l’avance l’historien Tom Gunning, en raison de son succès populaire et du très fort accroissement de la demande vers la fin des années 1900, car il est plus aisé de programmer la production intensive de films de fiction, avec personnel affecté, lieu protégé et histoire préalablement construite, que de traquer l’événement en le rendant compréhensible et attachant. Et il est plus aisé de le faire avec des formes visuelles et sonores reconnaissables qu’avec des formes inédites à l’efficace aléatoire. Et si Münsterberg et Balazs insistent tant sur le fait que le cinéma, pour être un art, doit tourner le dos au réel, se détacher d’un simple réalisme, c’est aussi parce qu’ils sont sensibles l’un et l’autre, après Vachel Lindsay, à la dimension symbolique des images, des objets représentés. Dans La Conscience vengeresse (Griffith, 1914 – illus. 2.2), le gros plan d’une araignée dans sa toile est moins l’image réaliste d’une araignée réelle, profilmique, que la figuration d’un complot liberticide exprimant la crainte du héros d’être emprisonné par son oncle. L’araignée bien vivante et filmée est une métaphore à visée allégorique : elle figure une idée6. Si apparemment elle ne raconte pas, à tout le moins elle signifie à travers sa propre figuration quelque chose d’abstrait. C’est ce que Pierre Francastel appelle en peinture un objet figuratif, c’est-à-dire un objet qui est présent dans une peinture non pour son existence réelle dans un espace-temps particulier, mais en vertu des valeurs culturelles qu’il incarne dans une société donnée à un moment donné7. L’araignée et sa toile de Griffith, regardée par le héros, montée comme gros plan en un temps de rêverie, est là pour me parler des pensées du personnage : il pense à ce que son oncle lui interdit de faire alors qu’il en meurt d’envie. Le plan de l’araignée, tout documentaire qu’il apparaisse, est pleinement narratif par le montage (il est coincé entre deux plans du personnage principal, donné comme rêveur) et par la valeur abstraite (l’idée de complot enfermant) qu’elle figure à travers les clichés de notre encyclopédie quotidienne (prédatrice, calculatrice et attentiste).

2.2 La Conscience vengeresse (D.W. Griffith, 1914) : la toile d’araignée, allégorie du complot et de la lutte pour la vie.

Au finale, il ne semble pas y avoir de vocation documentaire du cinéma8. Si au départ on s’en tient largement à la monstration, c’est parce que les films sont très courts (les bobines de film sont courtes), parce que le cinéma est muet, parce qu’on peut tourner en extérieur (objectif court, pellicule sensible), parce que le tournage en extérieur est gratuit (la lumière, le décor, les figurants), et parce que, à quelques exceptions près, la réalisation est confiée au caméraman9 puisque la compétence de réalisateur n’est pas encore constituée pour le cinéma. Mais dès lors que la demande croît (passage à la salle de cinéma vers 1907 avec le nickelodeon) et qu’il faut fournir de façon régulière des films en planifiant en amont leur production et leur réalisation, que les acteurs du music-hall et du cabaret passent au cinéma avec leurs numéros à la fois acrobatiques et narratifs, et qu’il devient plus efficace de produire de la fiction que du documentaire, le cinéma dans le même mouvement absorbe les compétences du théâtre (à commencer par les variétés, le vaudeville, le café-concert, et le music-hall, plutôt que le théâtre classique), y compris celles de décorateur, de costumier, de régisseur et de metteur en scène. Il entre en compétition avec les magazines, le théâtre et l’opéra, et cherche par tous les moyens à s’en distinguer par la vitesse de changement de lieu et d’action (montage), par la mobilité de la caméra (travelogue, découpage) et donc le gros plan (explicatif, introspectif), par le tournage en extérieurs réels, à la fois pour des questions de réalisme (« ceci n’est pas une toile de fond peinte ») et de spectaculaire (masses de figurants, actions impossibles au théâtre comme les incendies ou les explosions), mais aussi pour des raisons d’économie (Mère Nature est, pour ce qui est des décors, gratuite). Entre le caméraman des premiers films et le réalisateur de plein droit (à qui l’on confie la responsabilité du tournage), il y a l’acteur, à qui l’on confie la réalisation (donc autorité sur la troupe et le caméraman) parce qu’il sait jouer et faire jouer, parce qu’il sait mettre en scène et provoquer les réactions du public (l’exemple le plus connu est Chaplin, mais ils sont mille, dont Méliès ou plus près de nous George Clooney, et y compris les actrices). Enfin l’acteur (et non pas le figurant anonyme) est un facteur fort de fidélisation du public qui le reconnaît et le suit de film en film.

C’est bien parce qu’il faut raconter des histoires pour fidéliser un public avide de nouveauté que le cinéma développe, sur la base de ses défauts (manque de profondeur, de couleur, de parole, manque de matérialité – absence physique des éléments de représentation) ses moyens artistiques, c’est-à-dire un système de représentation propre, comme le souligne très pertinemment dès 1916 le très kantien Münsterberg : la photo-connaissance est une chose, le cinéma (qui offre des fictions) en est une tout autre. Et c’est bien pour cela qu’il n’est pas (pleinement) l’héritier de la photographie puisqu’il n’a pas pour visée la reconnaissance (familiale, sociale, culturelle) mais la construction de fictions sans langue, sans matières, sans profondeur et sans couleurs. Le mouvement, la durée (bases de toute métamorphose), le cadrage et le montage seront les ingrédients nécessaires à la construction du cinéma comme raconteur d’histoires. C’est en tournant le dos à la réalité (Münsterberg), en usant de ses « facteurs de différenciation » par rapport à celle-ci (Arnheim), ou en se libérant des données ordinaires du temps et de l’espace (Epstein) que le cinéma peut se déployer en tant qu’art constructeur de fictions et producteur d’émotions.

2. Le cinéma narratif : objets et objectifs d’étude

Le cinéma narratif n’est pas le tout du cinéma, mais dans l’usage courant, parler de cinéma, c’est parler de films de fiction, car ce sont eux qui sont culturellement valorisés, qui font l’objet d’une pratique sociale (plus ou moins) régulière, qui relèvent d’une actualité (leur sortie, leur nouveauté) et sur quoi est majoritairement fondée l’industrie cinématographique10. On a vu que narratif incluait tout aussi bien les documentaires, mais la forme « noble » (le long métrage) est celle de la fiction en raison des attraits dont elle a été dotée : budgets conséquents, scénario efficace et mémorable, brochette d’acteurs connus, prouesses techniques ou visuelles. Rares ont longtemps été, en dehors de films d’archives, les documentaires de long métrage sortant en salle (ce n’est pas le cas pour la télévision et ce n’est plus le cas pour la salle), si ce n’était certains documentaires animaliers grâce à de nouvelles techniques de tournage (approches du monde sauvage) ou de dressage (éthologie au service du filmage). En conséquence, les études cinématographiques se sont surtout centrées sur les films de fiction en tant qu’ils étaient des œuvres (des morceaux d’art) réputées importantes au plan de la culture et de la société. Le cinéma n’est pas nécessairement narratif, le cinéma narratif n’est pas nécessairement de fiction, mais le film de fiction a fini par représenter pendant des décennies le tout du cinéma comme art. C’est ainsi, par exemple, qu’on en oublie ordinairement le soubassement technique, documentaire ou scientifique de nombre d’innovations dans le cinéma de fiction. Ainsi la part de l’armée, de ses recherches techniques, de sa formation des opérateurs en raison de ses besoins en images animées documentaires, dans nombre de développements artistiques du cinéma, ou en fournissant figurants et matériels pour la production. Les liens entre Stanley Kubrick et la NASA (2001, l’Odyssée de l’espace [1968], Barry Lyndon [1976]) ne sont plus à démontrer, et Busby Berkeley avait commencé par organiser des parades militaires avant d’être recruté par Hollywood pour mettre en scène des numéros musicaux. Jean-Luc Godard est très heureux de pouvoir disposer, pour À bout de souffle, du concours de la gendarmerie française pour la scène des motards et la disposition de la N7, ainsi que de l’appui de Raoul Coutard, caméraman tout juste revenu de la guerre d’Indochine où il s’est formé.

2.1 Objets d’étude

Étudier le cinéma narratif demande que l’on fasse à la fois clairement la différence et le lien entre ce qui relève du cinéma et ce qui relève du narratif. La différence, puisque le narratif n’est pas le cinématographique (et inversement). Le lien, puisque le cinéma, en tant qu’art et en tant qu’industrie, s’est développé dans l’exercice de la narration. À la suite de Christian Metz, on définira le cinématographique comme ce qui ne peut apparaître qu’au cinéma et qui donc constitue, de façon spécifique, le langage cinématographique au sens strict du terme. Est considéré comme extra-cinématographique ce qui peut apparaître dans des films, mais qui peut aussi relever d’autres arts ou d’autres sphères : si dans un film, les costumes des personnages sont typiques d’une mode vestimentaire particulière (par exemple la mode hippie des années 1960), ils relèvent de l’extra-cinématographique et des conditions de tournage du film. Les premiers Films d’Art des années 1910 (Carou, 2002), qui se contentaient de filmer un spectacle théâtral, ne comportaient, hormis l’image animée et le cadrage, que très peu d’éléments proprement cinématographiques (les pièces étaient tirées du répertoire et les acteurs venaient du théâtre). Mais dans l’adaptation du roman d’Émile Zola Nana, par Jean Renoir en 1926, l’étude minutieuse des rapports entre champ et hors-champ (Burch, 1969) relève pleinement du cinématographique11.

Le narratif est, en soi, extra-cinématographique puisqu’il concerne aussi bien le théâtre, le roman, la conversation de tous les jours ou l’article de presse relatant un événement : les systèmes de narration ont été élaborés hors du cinéma (d’où par exemple le recours aux écrivains des lettres françaises pour le film d’art), et bien avant son apparition. Cela explique que les fonctions des personnages de films (interdiction, transgression, départ, retour, victoire…) puissent être analysées avec les outils forgés pour la littérature (en réalité des contes russes au départ) par Vladimir Propp ou par Algirdas-Julien Greimas (adjuvant, opposant, attributs…) ou encore par Gérard Genette sur la question du point de vue adopté pour narrer les événements. Ces systèmes de narration, qui ne constituent pas le cinématographique, opèrent pourtant dans les films avec d’autres comme la composition et le montage qui sont proprement cinématographiques, de sorte qu’il est possible d’élaborer une narratologie cinématographique qui tiendra compte à la fois de ce qui est propre, de ce qui ne l’est pas et des interactions entre les deux domaines (voir par exemple chap. 3.1 [§ 1.7.1] l’analyse textuelle d’Intolerance [Griffith, 1916] sur la relation entre montage parallèle, suspense et résolution – voir aussi Vanoye, 1989). Ainsi la manière de filmer une scène (de choisir entre plusieurs possibilités cinématographiques) en infléchit le sens. Filmer la fonction « poursuite » (unité narrative non cinématographique) en montage alterné de plans « poursuivants/poursuivis » (figure cinématographique) aura un effet narratif différent d’un filmage en plan-séquence (autre figure cinématographique) à partir d’un hélicoptère. Dans Deux Hommes en fuite de Joseph Losey (1970), cette deuxième forme de traitement met en évidence les efforts, la fatigue des fuyards, mais surtout le caractère dérisoire de leur tentative, alors que la première forme dans la toute dernière partie d’Intolerance, avec caméra embarquée dans le train et dans la voiture, laisse le suspense ouvert et rend encore plus désirable et bienvenu le sauvetage in extremis. Dans Essential Killing de Jerzy Skolimovski (2010), on trouvera en tout début de film une réplique de cette situation « sous hélicoptère » d’un fuyard dans une région désertique.

2.2 Objectifs d’étude

2.2.1 Des figures signifiantes spécifiques

Le premier objectif est ou a été de mettre au jour les figures signifiantes (relations entre un ensemble signifiant et un ensemble signifié) proprement cinématographiques. C’est en particulier cet objectif que la « première » sémiologie (s’appuyant sur la linguistique structurale) s’était fixé, et qu’elle a partiellement atteint, notamment avec la grande syntagmatique (Metz, 1968) où sont analysés les différents modes possibles d’arrangement des plans pour représenter une action (sur ce point, voir chap. 3.1 § 1.1.7).

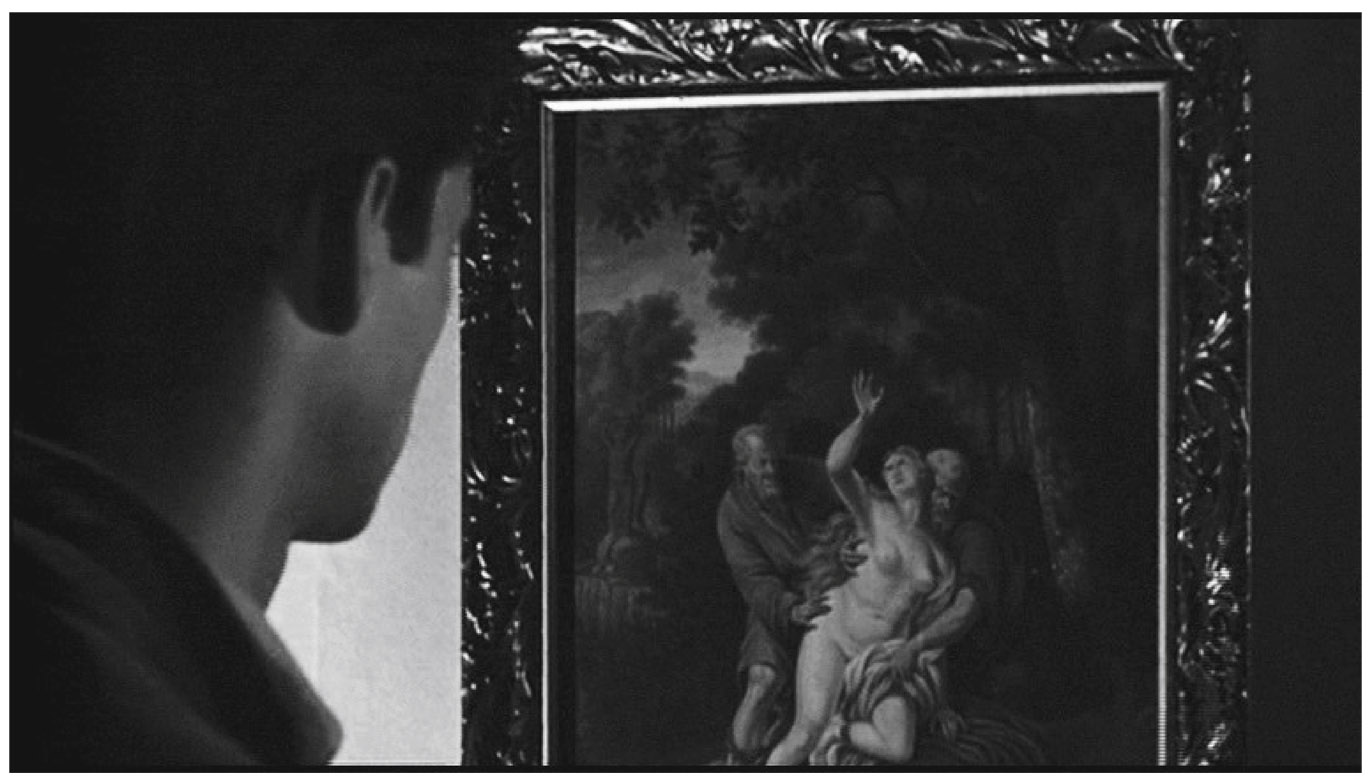

2.3 Psychose (Alfred Hitchcock, 1960). Référence picturale et narration : Suzanne agressée par le regard des vieillards.

Cette grande syntagmatique, qui est le modèle d’une construction de code cinématographique, offre un exemple de la nécessaire interaction du cinématographique et du narratif (elle n’est d’ailleurs « applicable » qu’au cinéma narratif classique). Les unités cinématographiques y sont en effet isolées en fonction de leur forme, mais aussi en fonction des unités narratives qu’elles prennent en charge. Plus récemment et sur d’autres bases, s’est esquissée une iconologie du cinéma étudiant le rapport entre certaines formes iconiques, y compris de mise en scène, et une organisation narrative « travaillée » à la fois par des références picturales et des références narratives. C’est ainsi que Luc Vancheri analyse la scène du motel au début de Psychose (Hitchcock, 1960 – illus. 2.3), pour sa dramaturgie et pour sa mise en scène, à partir de la référence, présente dans des tableaux accrochés aux murs du motel, à l’épisode biblique de Suzanne et les vieillards, ou encore dans La Grande Illusion, un musée imaginaire de Jean Renoir sur le plan politique (Vancheri, 2013 et 2015 ; voir aussi Lefebvre, 1997).

2.2.2 Le rapport au spectateur

Le deuxième objectif est d’étudier les relations existant entre l’image mouvante narrative et le spectateur. C’est celui de la « seconde » sémiologie qui, par le biais de la métapsychologie (terme repris de Sigmund Freud et désignant les états et les opérations psychiques communs à tous les individus), s’est efforcée de montrer ce qui rapprochait et ce qui distinguait du rêve, du fantasme ou de l’hallucination l’état filmique dans lequel se trouve le spectateur d’un film de fiction (Metz, 1977). Cela permet, en usant de certains concepts psychanalytiques (ceux qui peuvent valoir en dehors du cadre de la cure analytique), de retracer quelques-unes des opérations psychiques nécessaires à la vision d’un film ou induites par elle. Les développements les plus récents se sont centrés sur la production d’affects chez le spectateur (Vanoye, 2005 ; Bellour, 2009) en s’éloignant de l’obédience freudienne des années 1970.

Ce type d’étude, qui se poursuit aujourd’hui selon plusieurs axes, doit permettre de rendre compte des fonctionnements et des bénéfices psychiques propres au spectateur du film de fiction.

Ces questions étant abordées dans le chapitre 4, nous n’entrerons pas ici dans le détail. Notons toutefois que ce type d’analyse permet d’échapper au psychologisme qui imprègne trop souvent la critique cinématographique et de remettre en question, par exemple, des notions comme celle d’identification ou celle de bénéfice conçues sur le mode du « vivre par procuration » ou « se changer les idées ».

2.2.3 Les dimensions sociale, idéologique et historique

Le troisième objectif découle des précédents. Ce qui est en effet visé à travers eux est un fonctionnement social de l’institution cinématographique, en ce que d’une part elle a son efficace propre et d’autre part une influence sur le spectateur et sur le public. On peut, à son propos, distinguer trois niveaux :

1° La représentation sociale. Il s’agit ici d’un objectif à dimension presque anthropologique, où le cinéma est conçu comme le véhicule des représentations qu’une société (se) donne d’elle-même. C’est en effet dans la mesure où le cinéma est apte à reproduire des systèmes de représentation ou d’articulation sociale qu’on a pu dire qu’il prenait la relève des grands récits mythiques (au sens lévi-straussien du terme). La typologie d’un personnage ou, plus justement, d’une série de personnages peut être tenue pour représentative non seulement d’une période du cinéma, mais aussi d’une période de la société. Ainsi la comédie musicale américaine (backstage musical) des années 1930 n’est-elle pas sans rapport avec la crise économique : à travers une troupe de théâtre ayant du mal à monter son spectacle, elle présente des allusions très claires à la dépression et aux problèmes sociaux qui en découlent (voir par exemple les trois films réalisés en 1933, 1935 et 1937 sous le même titre de Chercheuses d’or par Busby Berkeley et Lloyd Bacon, ou encore 42e rue et Prologue, tous deux de 1933 avec les mêmes Bacon et Berkeley, et certaines comédies avec Fred Astaire et Ginger Rogers, telles La Joyeuse Divorcée [1934] ou Le Danseur du dessus [1935]). Un film comme Tchapaiev, de Serge et Georges Vassiliev (1934) n’est pas sans lien avec un moment du stalinisme puisqu’il promeut, à travers sa construction, l’image du héros positif, acteur social proposé en modèle (Ferro, 1976). Dans tous ces cas, c’est moins le thème du film (le résumé de l’intrigue) qui importe, mais bien la construction de l’histoire, ses péripéties, les rapports entre les personnages et leur évolution qui peuvent être mis en rapport avec une représentation sociale à un moment donné.

Il ne faut donc pas trop rapidement conclure à ce propos que le cinéma narratif est l’expression transparente de la réalité sociale, ni son exact contraire. C’est ainsi qu’on a pu prendre le néoréalisme italien pour une tranche de vérité ou l’ambiance euphorique des comédies musicales pour du pur opium, ou qu’aujourd’hui on a tendance à prendre pour argent comptant les images « toutes faites » que nous offre le cinéma asiatique de ses sociétés. Les choses ne sont pas aussi simples que cela, et la société ne se donne pas directement à lire dans les films. D’autre part, ce type d’analyse ne saurait se borner au seul cinéma : il demande au préalable une lecture approfondie de l’histoire sociale elle-même. Ce n’est qu’à travers le jeu complexe des correspondances, des inversions et des écarts entre d’une part l’organisation et la démarche de la représentation cinématographique et d’autre part la réalité sociale telle que l’historien peut la reconstituer, que cet objectif peut être atteint (Sorlin, 1977).

2° L’idéologie. Son analyse découle des deux points précédents, dans la mesure où elle vise à la fois le réglage des jeux psychiques du spectateur et la mise en circulation d’une certaine représentation sociale. C’est ainsi par exemple que l’équipe des Cahiers du cinéma avait abordé le film de John Ford Vers sa destinée (Young Mister Lincoln, 1939) en examinant les rapports existant entre une figure historique (Lincoln), une idéologie (le libéralisme américain) et une écriture filmique (la fiction montée par John Ford). Ce travail faisait d’ailleurs apparaître la complexité des phénomènes qui n’étaient perceptibles que dans l’entrelacs subtil de la fiction fordienne. Là encore, comme pour la relation à la société, l’analyse du film doit être minutieuse pour être fructueuse ou tout simplement juste, et faire la part de l’idéologie dans la présentation d’une réalité. C’est ainsi que le philosophe américain Cavell voit dans la comédie de remariage américaine des années 1930-1940 une tradition shakespearienne et une célébration du couple hétérosexuel sanctifié par le mariage (Cavell, 1981). Les études féministes, d’origine anglo-saxonne, ont depuis les années 1970, développé des analyses de films narratifs pour mettre en évidence la reproduction, dans les intrigues, des relations machistes au sein de la société occidentale, soit simplement par la posture donnée visuellement aux personnages féminins (Mulvey, 1975 ; Doane, 1987), soit par la place qu’on lui fait occuper en relation avec les personnages masculins (Sellier, 2009), soit encore par les différentes articulations possibles entre sexe (anatomie), genre (identité sexuelle) et performance (rôle tenu) (Butler, 1990). Prolongé par les cultural studies, ce mouvement s’est aussi attaché à retrouver dans le cinéma narratif les racines d’une culture populaire (Burch & Sellier, 1996 ; Esquenazi, 2012). Les fondements méthodologiques et scientifiques (ou disciplinaires) des cultural studies peuvent toutefois paraître incertains ou très variables, de sorte que les analyses s’en réclamant peuvent donner l’impression de faire dire aux œuvres ce que l’on souhaite qu’elles disent. Il n’en reste pas moins que ce domaine a eu le mérite d’attirer l’attention sur la non-universalité du cinéma et sur le fait que pour bien comprendre un film il faut bien en comprendre le contexte culturel, social et historique.

3° L’Histoire. En France, sous l’influence de Marc Ferro et de Michèle Lagny (Lagny, 1992), l’étude de ce que montre et raconte le cinéma, notamment à travers les actualités (Ferro), au regard de la réalité historique s’est notoirement développé depuis la fin des années 1990, avec une grande rigueur et une grande force analytique (De Baecque & Delage, 1998 ; Véray, 2008 ; Bertin-Maghit, 2008 ; Vezyroglou, 2011 ; Lindeperg, 2013). Ce type d’étude, qui demande une formation d’historien chevronné, s’appuie dans un premier temps sur l’analyse millimétrique, sur table de visionnage, des films considérés, dans le registre de ce qui est la critique des sources en histoire, c’est-à-dire l’établissement du degré d’authenticité et de fiabilité du document considéré. Cette étude du corps du film dans sa matérialité (origine des plans, datation du tournage…) n’est pas sans rappeler l’analyse textuelle des années 1960 et le retour théorique à la matérialité des films. Parallèlement, l’étude porte sur la genèse de l’œuvre, non pas dans la tradition littéraire des versions antérieures à la publication, mais par l’analyse précise du rôle des différents commanditaires du film, de leurs a priori, de leurs objectifs dans la configuration du film, dans ce qu’ils ont cherché à obtenir du réalisateur pour parvenir à leurs fins. Il faut donc aussi étudier les rapports de force entre les commanditaires ou autorités et le réalisateur pour mettre en lumière les contraintes ayant pesé sur la conception même du film, dans ce qu’il raconte et la façon dont il le raconte. À partir de là, un examen des différentes versions d’exploitation du film, en France ou à l’étranger, permet de confirmer les analyses de départ ou de les nuancer en fonction des contextes (variations dans le temps et dans l’espace). Ce type d’études tient le plus grand compte à la fois de la forme (matérialité des images, montage) et du contenu, en mettant en avant le fait que très souvent un film est le résultat de compromis entre les commanditaires et le réalisateur, entre les conceptions que les uns et les autres se font du produit final et de sa finalité. On voit que ce type de travail attribue un poids équivalent aux producteurs (les commanditaires) et au réalisateur, ce dernier étant chargé de réaliser, au sens concret du terme, le souhait des commanditaires. Mais comme ces derniers font appel à lui pour ses compétences, le jeu est évidemment bilatéral : d’où l’idée de compromis entre visées productrices. Autre résultat : un film historiquement étudié ne se résume pas à une version, une copie (celle dont on dispose le plus aisément dans le commerce), mais il ne peut être que le résultat de l’analyse de toutes les copies disponibles (y compris dans les archives), puisqu’à chaque fois leur état (en raison des remontages dus à la censure ou de la variation des dates et des lieux d’exploitation) témoigne d’une contrainte historique imposée à l’œuvre et influe sur sa réception.

3. Narration, récit, histoire

3.1 Sources de la narratologie

La sémiologie (dite de première génération, inspirée de la linguistique structurale) a d’abord étudié comment était organisé le signifiant cinématographique, et notamment les plans entre eux pour produire du sens. Elle l’a fait prioritairement sur le film de fiction, sur des longs métrages, alors qu’elle aurait tout aussi bien pu le faire sur des documentaires (ils racontent eux aussi) et/ou des courts métrages. Ce choix, qui a été contesté à l’époque (Lyotard, 1971 ; Noguez, 1977), s’appuyait sur plusieurs raisons. Dans un premier temps, les sémiologues sont des cinéphiles et portent au cinéma le même amour que les autres : ils privilégient donc les œuvres, les longs métrages de fiction qui ont une double qualité, cinématographique (par la mise en scène) et culturelle (par leur succès auprès du public et leur écho dans la société). Dans les années 1960, le cinéma de fiction des années 1920 à 1950 apparaît comme un classicisme, un raffinement et une stabilité dans les modalités de mise en scène qui en font un objet adéquat pour une étude formelle qui permettrait d’en rendre compte globalement (le cinéma, en général) et pleinement (l’ensemble des règles), et non pas film par film. Enfin, au moins pour certains, il y a la tentation, très répandue à l’époque, de déconstruire le classicisme pour en lever la fascination auprès du public dans un mouvement sinon révolutionnaire du moins libératoire : le cinéma est encore vécu comme un outil d’oppression et de propagande dont le peuple ne doit plus subir le joug. En rendant explicite les modes de production du sens dans un film de fiction, on en rompt la fascination et on libère le public de son emprise imaginaire. D’où aussi cette idée que le cinéma de fiction efface ses marques de production pour donner le sentiment que le film se déroule tout seul, que l’histoire se raconte toute seule, que tout se produit proprio motu. D’où également, à partir de cette conception, un privilège donné au départ au récit (la forme du film) et à l’histoire (ce qu’il raconte) où les marques de production du récit auraient été volontairement effacées, gommées. Ce n’est que dans un deuxième temps, au milieu des années 1970, que se dégage de la première sémiologie une narratologie cinématographique. Une première ébauche avait été opérée dans le cadre de la filmologie par Étienne Souriau dans sa tentative d’établir la liste exhaustive de toutes les situations dramatiques imaginables (Souriau, 1950) puis de définir l’univers filmique (Souriau, 1953), pour ce qui pourrait être considéré comme une narratologie du contenu (les thèmes traités prioritairement par tel ou tel médium, tel ou tel genre). Mais ce qui se dessine dans les années 1970 se situe au croisement d’une part des travaux issus du formalisme (Propp, 1928) dans l’analyse du conte populaire, travaux relayés par Tsvetan Todorov (Todorov, 1965), suivis de ceux d’Algirdas Julien Greimas sur la sémantique structurale (structuration du contenu en paires d’opposables [Greimas, 1966])12, d’autre part des analyses de Gérard Genette sur l’organisation du récit, les modalités de sa construction et de sa conduite, et sur les rapports entre récit et histoire (Genette, 1972). Ce que propose Genette est la base d’une narratologie modale, analysant les modes de construction des relations entre récit et histoire, notamment par le biais de la notion de point de vue, conçu comme un mode de délivrance narrative d’informations relatives à l’histoire. On débouche ainsi sur un ensemble de travaux s’attachant à l’organisation du récit, à la structuration de l’histoire, et aux modes adoptés pour raconter.

3.2 Le récit

Le récit est l’énoncé qui, dans sa matérialité, prend en charge l’histoire à raconter. Mais cet énoncé, qui n’est formé dans le roman que de la langue, comprend au cinéma des images, des paroles, des mentions écrites, des bruits et de la musique, mais aussi des mouvements de caméra et des formes de raccord qui participent à la construction et à la compréhension de l’histoire. À l’avènement du cinéma sonore, s’est constituée une vaste polémique autour du rôle qui devait être attribué respectivement à la parole, aux bruits et à la musique dans le fonctionnement du récit filmique : illustration, redondance, contrepoint ? À l’intérieur d’un débat plus large encore sur la représentation cinématographique et sa spécificité, il s’agissait de préciser la place qu’il convenait d’accorder à ces nouveaux éléments dans la structure du récit. On notera au passage que, pour des raisons complexes (prégnance de l’histoire de l’art, difficulté à segmenter le tissu sonore… ?), l’attention des analystes du cinéma narratif s’est surtout portée, jusqu’aux travaux de Michel Chion, sur la bande image, au détriment de la bande son, dont le rôle est pourtant fondamental dans l’organisation du récit filmique (on parle même de double récit, l’un pris en charge par l’image et l’autre par le son : Gaudreault & Jost, 1990). Parallèlement, l’étude des scénarios (et a fortiori des découpages d’avant tournage) est restée relativement rare (Vanoye, 1991 ; Curchod, 2012), sans doute en raison du double privilège donné à la vision en salle et à l’image sur le verbe : le travail sur archives qui se développe depuis une vingtaine d’années pourrait infléchir cette tendance (Le Berre, 2014).

Le récit filmique est un énoncé qui se présente comme un discours, puisqu’il implique à la fois un énonciateur (ou du moins un foyer d’énonciation, nous y revenons un peu plus loin) et un énonciataire (le spectateur). Ses éléments sont donc organisés et mis en ordre selon plusieurs exigences.

Tout d’abord la simple lisibilité du récit filmique exige que des modalités d’agencement des plans soient plus ou moins respectées afin que le spectateur puisse comprendre à la fois l’ordre du récit et l’ordre de l’histoire. Ainsi un plan d’ensemble (ville vue d’en haut par exemple) en début de film indique que l’action va se dérouler dans ce cadre (dans cet espace-temps) et que donc les actions partielles présentées dans les plans suivants seront, sans autre mention, réputées se dérouler dans ce cadre, jusqu’à indication contraire. Cet ordonnancement doit permettre la reconnaissance des objets et des actions montrés à l’image.

Ensuite, doit être établie une cohérence interne de l’ensemble du récit, elle-même fonction de facteurs très divers comme le genre auquel le film appartient, l’époque historique à laquelle le film est produit (les ordonnancements admis évoluent au cours de l’histoire du cinéma) ou encore le style adopté par le réalisateur. Ainsi, il est généralement admis que l’acteur principal ne doit pas disparaître au début du film, mais bien plutôt trouver une forme de bonheur à la fin : c’est sur cette convention qu’Alfred Hitchcock s’appuie pour faire assassiner au premier tiers du film le personnage interprété par son actrice vedette, Janet Leigh, dans Psychose (1960). Film policier toujours : si je veux faire sentir la solitude désespérée d’une victime poursuivie par un gang aussi omniprésent qu’implacable, je situerai la scène dans une ville de nuit (tout le monde dort, tout est désert et fermé, aucune aide n’est à attendre, aucune issue n’est possible). Hitchcock toujours : dans La Mort aux trousses (1959) ce type de scène est délibérément situé, par simple inversion de la convention, dans une rase campagne en plein jour. Dans un autre registre, pour Les Deux Anglaises et le continent (1971), dont l’action se passe à la fin du xixe siècle, Truffaut a recours pour les débuts et les fins de séquence à des ouvertures et des fermetures à l’iris, procédé d’exposition et de transition habituel dans le cinéma des années 1910 mais ayant depuis longtemps été abandonné : leur emploi est ici à la fois anachronique (par rapport à la date de production) et évocateur (du temps de l’histoire). L’usage assez systématique du faux-raccord (comme dans À bout de souffle de Godard [1960]) a marqué dans les années 1960 une évolution de la conception et du statut du récit : celui-ci devenait plus heurté, moins transparent par rapport à l’histoire, il se signalait ainsi en tant que récit.

Enfin l’ordre du récit et son rythme sont établis en fonction d’un cheminement de lecture qui est de la sorte imposé au spectateur. Il est donc conçu également en vue d’effets narratifs (suspense, surprise, apaisement temporaire avant l’incident déclencheur…). Cela concerne aussi bien l’agencement des parties du film (enchaînement des séquences, rapport entre la bande image et la bande son) que la mise en scène elle-même, entendue comme ordonnancement à l’intérieur du cadre. C’est à cet ordre des choses que se réfère Alfred Hitchcock lorsqu’il déclare : « Avec Psychose, je faisais de la direction de spectateurs, exactement comme si je jouais de l’orgue… Dans Psychose, le sujet m’importe peu, les personnages m’importent peu ; ce qui m’importe, c’est que l’assemblage des morceaux de film, la photographie, la bande sonore et tout ce qui est purement technique pouvaient faire hurler le spectateur. »

Puisque la fiction ne se donne à lire qu’à travers l’ordre du récit qui la constitue peu à peu, une des premières tâches de l’analyste est de décrire cette construction. Mais l’ordre n’est pas simplement linéaire : il ne se laisse pas déchiffrer dans le seul défilement du film. Il est aussi fait d’attentes, d’annonces, de rappels, de correspondances, de décalages, de sauts qui font du récit, par-dessus son déroulement, un réseau signifiant, un tissu aux fils entrecroisés, un texte où un élément narratif peut appartenir à plusieurs circuits, et au sein duquel le spectateur se livre à des hypothèses, des projections, mais aussi des révisions, des retours en arrière au fur et à mesure des éléments que le récit lui permet de collecter. De plus, non seulement le récit est un discours, mais c’est aussi un discours clos puisqu’il comporte inévitablement un début et une fin, qu’il est matériellement limité. Dans l’institution cinématographique, du moins dans sa forme sociale valorisée, les récits filmiques n’excèdent guère 2 heures, plus volontiers 1 h 30, quelle que soit l’ampleur de l’histoire dont ils sont les véhicules. Cette durée et cette clôture du récit sont importantes dans la mesure où d’une part elles jouent comme un élément organisateur du récit conçu en fonction de sa finitude (ordre, rythme) et où d’autre part elles permettent d’élaborer le ou les systèmes textuels que le récit comprend et articule. Cette durée « standard » du récit, associée au dispositif de la salle de cinéma, a pu être considérée comme un trait définitoire du cinéma lui-même (Aumont, 2012). Cette finitude du récit conduit à distinguer entre une histoire dite ouverte, dont la résolution est laissée en suspens, ou qui peut donner lieu à plusieurs interprétations ou suites possibles, et le récit qui est, lui, toujours clos.

On notera par ailleurs qu’il suffit qu’un énoncé relate un événement, un acte réel ou fictif (et peu importe son intensité ou sa qualité), pour qu’il entre dans la catégorie du récit. De ce point de vue, des films comme India Song de Marguerite Duras (1974) ou In the mood for love de Wong Kar-wai (2000 – illus. 2.4) ne sont ni plus ni moins un récit que La Chevauchée fantastique de John Ford (1939) ou Usual Suspects de Bryan Singer (1995) : ces récits ne relatent pas le même type d’événement, ils ne le racontent pas de la même façon ; il n’en demeure pas moins que ce sont tous quatre des récits.

2.4 Récit sans événement marquant (In the mood for love, Wong Kar-wai, 2000) ou avec action violente (La Chevauchée fantastique, John Ford, 1939).

3.3 L’histoire ou la diégèse

On peut définir l’histoire comme « le signifié ou le contenu narratif (même si ce contenu se trouve être, en l’occurrence, d’une faible intensité dramatique ou teneur événementielle) ».

Cette définition a l’avantage de dégager la notion d’histoire des connotations de drame ou d’action mouvementée qui d’ordinaire l’accompagnent. L’action relatée peut fort bien être banale, voire raréfiée et sans éclat, comme dans certains films de Michelangelo Antonioni au début des années 1960, ou de Hong Sang soo aujourd’hui, sans qu’elle cesse pour autant de constituer une histoire. Certes le cinéma, et en particulier le cinéma américain, ont souvent présenté des fictions fondées sur des événements spectaculaires : Autant en emporte le vent, de Victor Fleming (1939) en est l’exemple canonique, auquel il faut adjoindre les superproductions hollywoodiennes qui tentaient à partir de 1955 de combattre l’influence grandissante de la télévision, les films de guerre ou encore, dans les années 1970, les films-catastrophe ; mais il ne faut pas nécessairement voir là une sorte de connaturalité entre histoire mouvementée et cinéma : les films à grand spectacle se consacrent en fait plus au prestige de l’institution cinématographique elle-même qu’à la beauté ou la perfection de l’histoire. Le Nouvel Hollywood des années 1970 construira sa réputation sur des superproductions comme La Guerre des étoiles (1977) et ses sequels. Mais les films épurés de Yasujiro Ozu (Voyage à Tokyo [1953], Le Goût du saké [1962]) ou de Chantal Akerman (Jeanne Dielman [1975], Les Rendez-vous d’Anna [1978]) racontent eux aussi des histoires, à travers la vie quotidienne de la petite bourgeoisie, comme un peu plus tard ceux d’Aki Kaurismäki (La Fille aux allumettes [1990], Le Havre [2011]) ou Hirokazu Kore-eda (Tel père, tel fils, 2013 – illus. 2.5).

La notion d’histoire ne présuppose donc pas l’agitation, elle implique que l’on a affaire à des éléments fictifs, relevant de l’imaginaire, qui s’ordonnent les uns par rapport aux autres à travers un développement, une expansion et une résolution finale, pour finir par former un tout cohérent et la plupart du temps bouclé. Il y a en quelque sorte un « phrasé » de l’histoire, dans la mesure où elle s’organise en séquences d’événements.

Parler du phrasé de l’histoire pour désigner la logique de son développement ne veut pas dire que l’on peut comparer l’histoire à une phrase ou qu’on puisse la résumer sous cette forme. Seule l’action, en tant que « brique » de l’histoire, peut se résumer ou se schématiser par une phrase, à l’égal du mythème des analyses de Claude Lévi-Strauss.

2.5 La vie quotidienne de la petite bourgeoisie : Tel père, tel fils (Hirokazu Kore-eda, 2013).

C’est cette complétude, cette cohérence (même relative) de l’histoire qui semble la rendre autonome, indépendante du récit qui la construit. Elle apparaît ainsi douée d’une existence propre qui la constitue en simulacre du monde réel. C’est pour rendre compte de cette tendance de l’histoire à se présenter comme un univers, que l’on a substitué au terme d’histoire celui de diégèse.

La diegesis, chez Aristote et chez Platon, était avec la mimesis, une des modalités de la lexis, c’est-à-dire une des façons, parmi d’autres, de présenter la fiction, une certaine technique de la narration. Le sens moderne de « diégèse » est donc légèrement différent de celui d’origine.

La diégèse est d’abord l’histoire comprise comme pseudo-monde, comme univers fictif dont les éléments s’accordent pour former une globalité. Il faut dès lors la comprendre comme le signifié ultime du récit : c’est la fiction au moment où non seulement celle-ci prend corps, mais aussi où elle fait corps. Son acception est donc plus large que celle d’histoire, qu’elle finit par englober : elle est aussi tout ce que l’histoire évoque ou provoque pour le spectateur. Aussi peut-on parler d’univers diégétique qui comprend aussi bien la série des actions, leur cadre supposé (qu’il soit géographique, historique ou social) que l’ambiance de sentiments et de motivations dans laquelle elles surgissent. La diégèse de La Rivière rouge (Howard Hawks, 1948) couvre son histoire (la conduite d’un troupeau de bovins jusqu’à une station ferroviaire et la rivalité entre un « père » et son fils adoptif) et l’univers fictif qui la sous-tend : la conquête de l’Ouest, le plaisir des grands espaces, le code moral supposé des personnages et leur style de vie. Dans le registre de la série de films, celles inaugurées en 2012 par Hunger Games (Gary Ross) ou en 2014 par Le Labyrinthe (Wes Ball) entendent s’inscrire dans un univers fictif à l’échelle d’une nation tout entière.

Cet univers diégétique a un statut ambigu : il est à la fois ce qu’engendre l’histoire et ce sur quoi elle s’appuie, ce à quoi elle renvoie (c’est pourquoi nous disons que la diégèse est « plus large » que l’histoire). Toute histoire particulière crée son propre univers diégétique, mais à l’inverse, l’univers diégétique (délimité et créé par les histoires antérieures – comme c’est le cas dans un genre) aide à la constitution et à la compréhension de l’histoire. Pour ces raisons, on trouvera parfois à la place d’univers diégétique, l’expression « réfèrent diégétique » prise au sens de cadre fictionnel servant, explicitement ou implicitement, d’arrière-fond vraisemblable à l’histoire, ou encore de « monde possible » (Pavel, 1988).

Enfin, nous serions pour notre part tentés d’entendre également par diégèse l’histoire prise dans la dynamique de la lecture du récit, c’est-à-dire telle qu’elle s’élabore dans l’esprit du spectateur dans la foulée du déroulement filmique. Il ne s’agit donc plus là de l’histoire telle qu’on peut la reconstituer une fois la lecture du récit (la vision du film) achevée, mais de l’histoire telle que je la forme, la construis à partir des éléments que le film me fournit « goutte à goutte », telle que je la comprends dans le cours de son déroulement, mais telle aussi que mes fantasmes du moment ou les éléments retenus de films précédemment vus me permettent de l’imaginer. La diégèse serait donc ainsi l’histoire prise dans la plastique de la lecture, avec ses fausses pistes, ses dilatations temporaires ou au contraire ses effondrements imaginaires, avec ses démembrements et ses remembrements passagers, avant qu’elle ne se fige en une histoire que je peux raconter du début à la fin de façon logique. Dans cette hypothèse, la diégèse ne relève pas du producteur du récit ou du texte, mais bien de l’interaction entre le récit et le lecteur ou le spectateur, ou, comme dirait Ricœur, dans la dialectique entre les deux pour des opérations de configuration et refiguration (Ricœur, 1983). Il faudrait donc distinguer entre histoire, diégèse, scénario et intrigue. On peut entendre par scénario la description de l’histoire dans l’ordre du récit, et par intrigue l’indication sommaire, dans l’ordre de l’histoire, du cadre, des rapports et des actes qui réunissent les différents personnages.

Georges Sadoul, dans son fameux Dictionnaire des films, rend ainsi compte de l’intrigue de Senso, de Visconti (1953) : « En 1866, à Venise, une comtesse devient la maîtresse d’un officier autrichien. Elle le retrouve en pleine bataille menée contre les Italiens, paye pour le faire réformer. Il l’abandonne. Elle le dénonce comme déserteur. Il est fusillé. » Notons qu’à travers ce résumé, Sadoul entend restituer à la fois l’intrigue et l’univers diégétique (1866, Venise, comtesse, officier).

Dernier point en forme d’incidente. On emploie parfois le terme d’extra-diégétique, non sans un certain nombre de flottements. On l’emploie en particulier à propos de la musique lorsque celle-ci intervient pour souligner ou pour exprimer les sentiments des personnages, sans que sa production soit localisable ou simplement imaginable dans l’univers diégétique. C’est le cas bien connu (parce que caricatural) des violons qui font irruption quand, dans un western, le héros va rejoindre nuitamment l’héroïne près de l’enclos à chevaux : cette musique joue un rôle dans la diégèse (elle signifie l’amour) sans en faire partie comme la nuit, la lune et le vent dans les feuilles.

3.4 Rapports entre récit et histoire

À la suite de Gérard Genette, on peut distinguer trois types de rapports : l’ordre, la durée, le mode.

3.4.1 L’ordre

L’ordre comprend les différences entre le déroulement du récit et celui de l’histoire : il arrive fréquemment que l’ordre de présentation des événements à l’intérieur du récit ne soit pas, pour des raisons d’énigme, de suspense ou d’intérêt dramatique, celui dans lequel ils sont censés se dérouler. Il s’agit donc de procédés d’anachronie entre les deux séries. On peut ainsi mentionner après coup, dans le récit, un événement antérieur dans la diégèse : c’est le cas du flash-back, mais aussi de tout élément du récit qui oblige à réinterpréter un événement qui avait été présenté ou compris auparavant sous une autre forme. Ce procédé d’inversion est extrêmement fréquent dans le cas du film à énigme policière ou psychologique où l’on présente « à retardement » la scène qui constitue la raison des agissements de tel ou tel personnage. Dans La Maison du docteur Edwardes, de Hitchcock (1945), ce n’est qu’après de multiples péripéties et de nombreux efforts que le docteur fou réussit à se souvenir du jour où, au cours d’un jeu d’enfants et par sa faute, son jeune frère s’était empalé sur une barrière. Dans Les Tueurs, de Robert Siodmak (1946), c’est presque tout le film qui est un flash-back, puisqu’on nous montre dans les premières minutes la mort du héros, avant de nous faire suivre l’enquête qui cherchera dans son passé les raisons de sa mort. Depuis le milieu des années 1980 et Retour vers le futur (Robert Zemeckis, 1985), les jeux sur le temps, sur des séries temporelles parallèles et donc sur la mémoire (et ses pièges) se sont démultipliés, à l’image de Memento (Christopher Nolan, 2000 – illus. 2.6) ou Oblivion (Joseph Kosinski, 2013). À l’inverse, on trouvera des éléments du récit tendant à évoquer par anticipation un événement futur de la diégèse. C’est bien sûr le cas du flash-forward, mais aussi de tout type d’annonce ou d’indice qui permet au spectateur de devancer le déroulement du récit pour se figurer un développement diégétique futur.

2.6 Un personnage amnésique qui ne peut faire le lien entre passé et présent (Memento, Christopher Nolan, 2000) et un personnage pris dans des mondes parallèles étanches (Oblivion, Joseph Kosinski, 2013).

Le flash-forward ou « saut en avant » est un procédé qui est resté longtemps rare dans les films, avant de faire place dans les années 2000 aux jeux avec le temps. Au sens strict, il désigne l’apparition d’une image (ou même d’une suite d’images) dont la place dans la chronologie de l’histoire racontée est située après. Cette figure intervient surtout dans les films qui jouent avec la chronologie de la fiction comme La Jetée, de Chris Marker (1962), dans lequel le personnage principal prend conscience à la fin du film que l’image de la jetée qui l’obsède depuis le début est celle de sa propre mort, ou Je t’aime, je t’aime, d’Alain Resnais (1968), film de science-fiction construit sur un principe très voisin. On la trouve également dans les films de tendance « dys-narrative » : L’Authentique Procès de Carl Emmanuel Jung, de Marcel Hanoun (1967), au cours duquel le journaliste qui rend compte du procès d’un criminel de guerre nazi évoque des scènes d’intimité futures avec la femme qu’il aime ; L’Immortelle, d’Alain Robbe-Grillet (1962) présente un cas particulier de flash-forward sonore puisqu’on entend au début du film le son de l’accident qui intervient à la fin. Enfin ce procédé est également fréquent dans les films de genre qui font intervenir très fortement la structure du « suspense » (films fantastiques et policiers). Dans Rosemary’s Baby, de Roman Polanski (1968) l’héroïne perçoit au cours de ses premiers cauchemars un tableau de ville en feu qu’elle découvrira dans l’appartement des Castevet à la fin du film. Le plan sur lequel se déroule le générique du Grand Sommeil, de Howard Hawks (1946) représente deux cigarettes se consumant sur le rebord d’un cendrier et annonce l’évolution future des rapports amoureux du couple central du film, etc. Mais à partir des années 1990, l’effacement des marques séparant le monde réel du monde imaginaire (Woody Allen) ou le passé, le présent et le futur (Christopher Nolan, Alejandro González Iñárritu…) rendent la chronologie de l’histoire problématique. Ainsi dans 21 Grammes (Iñárritu, 2003 – illus. 2.7), l’enchevêtrement de l’histoire de trois couples, les rechutes des personnages (drogue, maladie, prison) et l’absence de marques temporelles transforment le récit en un labyrinthe temporel où il est difficile de savoir si la scène montrée relève du passé, du présent ou de l’avenir.

Pour Jean Mitry, l’annonce par le récit d’éléments diégétiques ultérieurs relève d’une logique d’implication qui est comprise et mise en œuvre par le spectateur au cours de la projection du film. C’est ainsi que dans un western, un plan montrant du haut d’une montagne une diligence s’apprêtant à s’engager dans un défilé suffit à évoquer pour le spectateur, en l’absence de toute autre indication, une proche embuscade tendue par les Indiens. Rappels et annonces peuvent être, au sein du temps diégétique ou du temps filmique, de très grande amplitude (plus de vingt ans pour l’histoire de La Maison du docteur Edwardes), ou de très faible amplitude lorsqu’il s’agit, par exemple, du chevauchement de la bande son d’un plan sur le suivant ou sur le plan précédent. Dans Les Dames du Bois de Boulogne, de Robert Bresson (1945), l’héroïne est allongée dans sa chambre silencieuse après une scène avec son ancien amant : on entend brusquement des castagnettes. Ce son appartient en fait à la séquence suivante qui a pour cadre une boîte de nuit.

Là encore, la tendance depuis quelques décennies à l’effacement des marques distinctives entre univers ou périodes transforme les films en dédales narratifs aux multiples parcours.

2.7 21 Grammes (Alejandro González Iñárritu, 2003) : des différences visuelles marquées mais une chronologie brouillée.

3.4.2 La durée

La durée concerne les rapports entre la durée supposée de l’action diégétique et celle du moment du récit qui lui est consacrée. Il est rare que la durée du récit concorde exactement avec celle de l’histoire comme c’est le cas dans La Corde, d’Alfred Hitchcock (1948), film « tourné en un seul plan », ou encore dans Nous avons gagné ce soir (Robert Wise, 1949 – illus. 2.8), dont le récit et l’histoire se déroulent sur 70 minutes. Le récit est généralement plus court que l’histoire, mais il se peut que certaines parties du récit durent plus longtemps que les parties de l’histoire qu’elles relatent.

2.8 Nous avons gagné ce soir (Robert Wise, 1949) : une horloge au début et à la fin du film marque l’exacte équivalence de durée entre récit et histoire.

On en a un exemple involontaire dans certains films de Méliès, alors que la technique des raccords n’était pas encore établie : c’est ainsi qu’on peut voir des voyageurs descendre d’un train dans un plan filmé de l’intérieur du train puis, dans le plan suivant pris depuis le quai, les voir de nouveau descendre les mêmes marches. Plus fréquent est le cas du ralenti comme dans l’évocation de souvenir dans Il était une fois dans l’Ouest, de Sergio Leone (1969), ou la scène de l’accident dans Les Choses de la vie, de Claude Sautet (1970).

On classera également dans la catégorie de la durée les ellipses du récit : dans Le Grand Sommeil, de Hawks, Philip Marlowe (Humphrey Bogart) fait le guet dans sa voiture : un plan nous le montre s’installant pour une longue attente. Bref fondu au noir. Nous retrouvons exactement le même plan mais un léger changement d’attitude de Marlowe, la disparition de la cigarette qu’il fumait quelques secondes auparavant et le fait que la pluie ait brusquement cessé de tomber nous indiquent que quelques heures viennent de s’écouler.

3.4.3 Le mode