12

Dans la jungle de l’édition scientifique

Translational Neurodegeneration est une de ces revues dites en accès libre (open access) qui ont en moins d’une décennie bouleversé le paysage de l’édition scientifique. Jusqu’à il y a une dizaine d’années, les revues scientifiques – on en compte pas moins de 25 000 dans le seul domaine biomédical – vivaient des abonnements des bibliothèques universitaires et des laboratoires. Certaines étaient éditées par des sociétés savantes, à but non lucratif. Par ailleurs, des entreprises privées spécialisées dans l’édition scientifique assuraient fabrication et diffusion des revues mais ne s’occupaient en rien du contenu, placé sous la responsabilité d’un comité international de chercheurs sous la direction d’un rédacteur en chef. Mais, depuis le début des années 2000, un troisième acteur est entré dans la danse : les revues en accès libre, qui proposent leur contenu gratuitement accessible sur Internet. Une avancée pour la diffusion du savoir ? Certainement. Mais aussi un insidieux facteur de détérioration de la qualité de la science.

Accès libre

Les revues en accès libre reposent en effet sur un changement de modèle économique : ce n’est plus le lecteur qui paye pour lire, mais l’auteur ou l’institution qui l’emploie qui paie pour publier. La publication d’un article peut coûter jusqu’à 3 000 dollars. De par leur modèle économique, qualifié par la profession de « gold open access » tant il transforme l’accès libre en or, ces revues ont donc objectivement intérêt à accepter le plus d’articles possible. N’en sont-elles pas tentées de diminuer leurs exigences de rigueur ? De privilégier la quantité sur la qualité ? Leurs éditeurs scientifiques, qui sont tous des chercheurs en poste, résistent-ils à cette pression de l’appât du gain ? Les élucubrations complotistes publiées par The Open Chemical Physics Journal (voir chapitre 8) incitent à penser que poser ces questions n’est pas faire preuve d’une excessive suspicion.

L’exemple des revues éditées par la Public Library of Science (PLoS) est sur ce point intéressant. La PloS naît en 2001 d’une pétition de biologistes américains s’indignant du fait que la plupart des revues éditées par des entreprises privées ne permettent pas l’accès gratuit à leurs archives en ligne. À l’époque, le travail bibliographique, qui fait partie du quotidien du chercheur, est en train d’être bouleversé par l’arrivée d’Internet. Pourquoi consacrer une heure à se rendre en bibliothèque pour photocopier un article alors qu’il devient techniquement possible de le voir s’afficher en quelques clics sur son écran d’ordinateur ? Mais la plupart des éditeurs font la sourde oreille à ces protestations et les animateurs de la pétition décident de créer leur propre revue. PLoS Biology, première revue en accès libre dans le domaine, voit le jour en 2003 et devient rapidement respectée pour sa qualité et son exigence. Cette réussite conduit à lancer de nouveaux titres spécialisés : PLoS Medicine, PLoS Genetics… Puis, en 2006, un titre généraliste, PLoS One, ouvert à toute soumission d’articles dans les domaines biomédicaux qui ne seront jugés par les relecteurs que sur leur méthodologie et non sur l’importance ou la nouveauté du travail. PLos One affiche avec un taux d’acceptation des manuscrits soumis de 69 %, un des plus élevés en biomédecine. « On peut légitimement se demander si cette politique éditoriale relevant de l’abattage est garante de la qualité des articles publiés », constate le médecin Hervé Maisonneuve87, spécialiste de l’édition scientifique et animateur du blog www.redactionmedicale.fr. Chaque article dans PLoS One coûte 1 495 dollars à ses auteurs, ce qui fait de la revue le moteur économique du groupe PLoS. Longtemps déficitaire, le groupe se félicite depuis 2009 de sa rentabilité : 4,9 millions de dollars de bénéfice dans l’exercice 2014 pour un chiffre d’affaires de 48,5 millions. Et les chercheurs plébiscitent les titres du groupe : 28 107 articles publiés en 2015. PLoS, entreprise qui emploie à ce jour quelque 200 salariés, appartient à une organisation à but non lucratif, gérée par des scientifiques et appuyée par les NIH américains. On peut donc penser que le souci de la qualité des articles publiés l’emportera sur l’appât du gain. Le groupe PLoS consacre ainsi 3 millions de dollars par an à exempter de paiement de droits de publication des chercheurs travaillant dans des pays en développement.

Le succès de PLoS n’est que l’exemple le plus spectaculaire de la réussite de ce nouveau modèle économique de l’édition scientifique, auquel personne ne croyait lorsqu’il a été lancé. Les articles parus dans les revues en accès libre représentent aujourd’hui 50 % des publications scientifiques européennes, avec des variations importantes selon les disciplines, de 25 % en médecine à 90 % en physique, discipline pionnière en la matière. Comment expliquer ce succès ? La première raison est que l’accès libre est, de fait, la norme sur Internet, la gratuité étant supposée synonyme de démocratisation de l’accès au savoir. La deuxième raison est que le prix des abonnements aux revues scientifiques a augmenté depuis 1990 de 7 % par an. Le modèle gratuit de l’open access en est devenu d’autant plus attractif ! Cette inflation s’explique par la politique commerciale des quatre grandes entreprises (Reeds-Elsevier, Springer, Taylor & Francis et Wiley-Blackwell) qui se partagent le marché international de l’édition scientifique. Selon Hervé Maisonneuve :

Leur stratégie consiste à ne proposer que des abonnements à des bouquets de centaines de revues : en pratique, un chercheur n’a jamais besoin de lire toutes ces revues, mais il a absolument besoin de deux ou trois d’entre elles, qui sont dans le bouquet et qui sont indispensables dans sa sous-discipline. Résultat : les bibliothèques universitaires s’abonnent à ces bouquets de revues. Et les éditeurs en profitent pour augmenter leurs tarifs.

Le secteur de l’édition scientifique affiche une santé insolente, avec un taux de profit de l’ordre de 30 % par an ! Il est vrai que rarissimes sont les industries qui ne payent ni leur matière première (les articles scientifiques) ni une partie de leur main-d’œuvre (les relecteurs qui expertisent les manuscrits soumis).

Constatant le succès de ce nouveau modèle, les quatre majors de l’édition scientifique ont à leur tour lancé leurs revues en libre accès. Soit en convertissant en accès libre des revues qu’ils possédaient déjà, ce que Reeds-Elsevier a fait partiellement avec Cell. Soit en créant de nouvelles revues en accès libre, ce qu’a fait par exemple le groupe Springer après avoir racheté BioMed Central, pionnier du domaine. L’oligopole de l’édition scientifique, un temps déstabilisé par le nouveau modèle économique du libre accès, a parfaitement su reprendre la main. Le Wellcome Trust, important fonds de financement de la recherche biomédicale au Royaume-Uni, a publié les sommes consacrées à payer les frais de publication des chercheurs qu’il soutient. En tête des éditeurs qui bénéficient de ses mannes, on trouve Reeds-Elsevier, suivi de Wiley-Blackwell. PLoS, à but non lucratif, ne vient qu’en troisième position.

Revues prédatrices

Même si elles ont vocation à faire des profits, les quatre grandes entreprises de l’édition scientifique n’ont pas économiquement intérêt à sacrifier la qualité à la quantité. Déjà très contestées dans le monde scientifique pour les tarifs exorbitants d’abonnement à leurs revues, elles ont au contraire tout intérêt à mettre en avant la qualité de leur travail éditorial. Mais le développement exponentiel des revues en accès libre a également entraîné l’apparition de « prédateurs » : des entreprises d’édition scientifique qui créent des centaines de nouvelles revues en accès libre dans le seul but de profiter de la manne financière des auteurs désirant publier. Le documentaliste américain Jeffrey Beall, de l’université du Colorado à Denver, en tient une liste à jour sur son blog88. Elle compte fin 2015 environ 700 éditeurs considérés comme potentiellement prédateurs selon des critères tels que : absence d’un rédacteur en chef ; comité éditorial formé de scientifiques n’appartenant pas au domaine couvert par la revue ; nom de revue délibérément trompeur ; impossibilité de localiser clairement les bureaux de l’éditeur ; ou encore démarchage agressif, relevant du spam, de chercheurs acceptant d’expertiser les articles soumis, voire de faire partie du comité éditorial. On comptait en 2015 quelque 11 000 revues prédatrices, contre 1 800 cinq ans plus tôt.

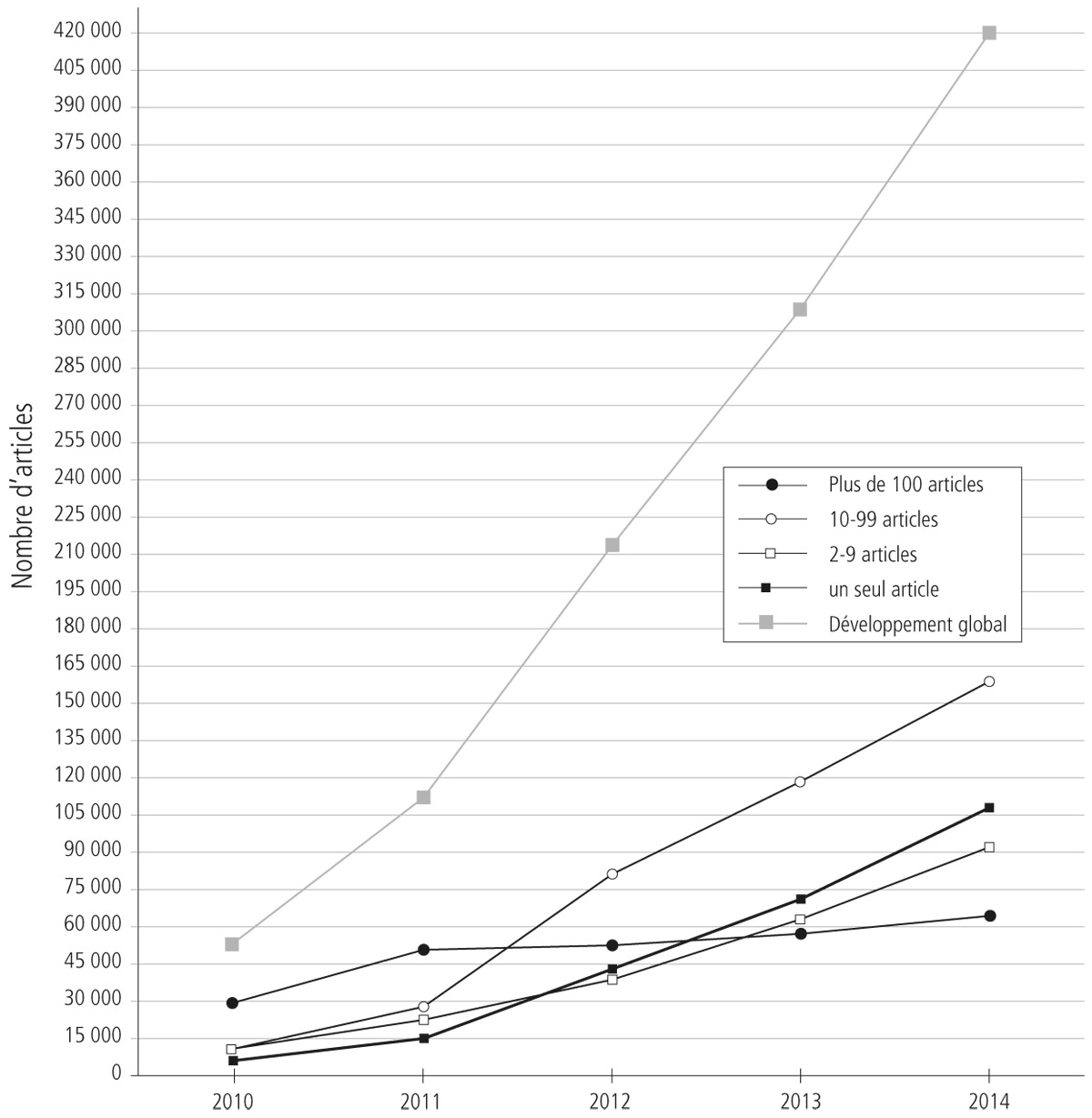

Elles ont publié en 2014 plus de 400 000 articles dont 160 000 qualifiés de généralistes, 100 000 relevant des sciences de l’ingénieur, 70 000 de la biomédecine et 30 000 des sciences sociales, mais quasiment aucun en physique, chimie ou mathématiques89.

Prenons un exemple d’éditeur prédateur parmi des centaines possibles : le groupe David Publishing, basé en Chine, éditeur d’une soixantaine de revues. Penchons-nous sur l’une d’elles : Psychology Research. Son comité éditorial comprend une simple liste de quinze noms, sans aucune mention ni de leur qualité ni de leur adresse. Une rapide recherche sur Internet permet de constater que ce comité comprend notamment une didacticienne mexicaine des mathématiques, personnalité assurément respectable mais dont on peut douter de la compétence en matière de recherches en psychologie, ainsi qu’un psychologue saoudien… dont la bibliographie se limite à des articles publiés dans Psychology Research.

Autre exemple : le groupe indien Science Domain, expert en titres ronflants laissant entendre que les revues proviennent de prestigieuses nations scientifiques. Mais son American Chemical Science Journal a pour rédacteurs en chef un Chinois et un Coréen, son British Microbiology Research Journal un Chinois travaillant au Mexique et son British Journal of Medicine and Medical Research un Russe, Dimitry Kuznetsov, de surcroît biochimiste et non médecin, ce qui ne l’empêche pas d’avoir été également rédacteur en chef de l’International Journal of Pure and Applied Chemistry édité par le même groupe. Les revues du groupe Science Domain demandent en général 500 dollars par article, mais offraient une remise exceptionnelle de 70 à 80 % pour tout article soumis entre les mois de juillet et septembre 2013 : on ne saurait mieux trahir l’intention mercantile de remplir à tout prix les revues du groupe en cette période de vacances universitaires dans l’hémisphère nord.

Le nombre d’articles publiés par les revues prédatrices a explosé, pour atteindre 420 000 en 2014. L’essentiel de cette croissance est le fait de petits éditeurs publiant moins de cent revues. Source : D‘après Shen et Björk, 2015.

Les trois quarts des auteurs publiant dans ces revues travaillent dans des pays émergents, où sont également installés la plupart des éditeurs prédateurs, même s’ils s’arrangent pour avoir une façade légale aux États-Unis. C’est ce qu’a démontré le journaliste Rob Virkar-Yates90 en étudiant, pour plus de 300 éditeurs de la liste dressée par Jeffrey Beall, la géolocalisation de l’adresse IP du serveur du site Internet de l’éditeur et la nationalité de l’entreprise ou de l’individu ayant acquis le nom de domaine. Si 67 % des éditeurs prédateurs ont un site Internet hébergé aux États-Unis, seulement 18 % des entreprises qui ont réservé ces noms de domaine sont réellement installées dans ce pays. Le caractère pour le moins trouble de ce commerce s’exprime aussi par le fait que plus du quart des éditeurs prédateurs ont rendu anonyme leur acquisition de nom de domaine, ce que permettent différents outils informatiques. Cette volonté de dissimulation n’inspire rien de bon. Tout comme on peut se demander pourquoi Research, qui comme son nom ne l’indique pas est la première revue francophone, lancée au printemps 2014, que l’on peut tenir pour prédatrice (aucun comité éditorial, aucun rédacteur en chef, usurpation du titre de la revue déjà utilisé…), éprouve le besoin de mentionner sur son site Internet que l’éditeur est domicilié à Princeton, New Jersey. Pourquoi ce choix ? Qui détient la maison Labome, inconnue en matière d’édition scientifique, qui édite Research ? Pourquoi cette revue n’a-t-elle ni comité éditorial ni rédacteur en chef ? Toutes ces questions, à maintes reprises posées aux intéressés, nous sont restées sans réponse.

Ces prédateurs de l’édition scientifique représentent-ils une menace pour la qualité de la science ? On peut le craindre. Un canular a montré que bien des revues en accès libre étaient prêtes à publier n’importe quoi. Un des journalistes de Science a rédigé en 2013 un faux article de recherche en pharmacologie, signé d’un dénommé Ocorrafoo Cobange travaillant au Wassee Institute of Medicine, censé se trouver à Asmara. Cette ville est bien la capitale de l’Érythrée, mais ni l’institut ni le chercheur n’existent ailleurs que dans l’imagination du journaliste de Science. L’article de ce Ocorrafoo Cobange comportait un florilège d’erreurs détectables par n’importe quel étudiant en biologie, par exemple des tableaux de chiffres montrant qu’une certaine molécule n’avait aucun effet contre le cancer alors que la légende proclamait le contraire. Pourtant, 157 des 304 revues en accès libre auxquelles ce pseudo-article a été soumis ont accepté de le publier91. Y compris certaines éditées par des éditeurs ayant pignon sur rue, en particulier Reeds- Elsevier. C’est dire la fragile crédibilité scientifique de nombre de ces nouvelles revues en accès libre… même si l’on aurait préféré que le canular de Science teste aussi les revues traditionnelles, ce qu’il n’a hélas pas fait.

Un exemple parmi tant d’autres de la vénalité des revues prédatrices : l’article dont nous reproduisons ici le fac-similé a été accepté par l’International Journal of Advanced Computer Technology. Personne ne l’avait à l’évidence jamais relu, mais la rédaction en chef demandait cependant 150 dollars pour les frais de publication de cet article qu’un supposé relecteur avait trouvé « excellent ». Cette découverte intéressante est due à l’informaticien australien Peter Vamplew, qui n’avait à l’origine que l’intention de mettre fin aux incessantes sollicitations électroniques qu’il recevait de la revue en lui envoyant à titre de plaisanterie ce pseudo-manuscrit.

Certes, les chercheurs aguerris évitent de publier dans ces revues dont la réputation laisse à désirer. En revanche, ils peuvent lire et citer leurs articles, sans savoir qu’ils proviennent de revues des plus douteuses, tant leur marketing repose sur un savant mimétisme de leurs titres avec ceux des revues établies. Du reste, nombre de leurs articles sont indexés par Google Scholar, moteur de recherche qui, bien que l’on ignore la manière dont il fonctionne et les bases de données qu’il interroge, joue un rôle croissant dans le travail de recherche bibliographique des chercheurs. La confusion est encore plus grande pour le grand public, qui, incapable de se repérer dans la jungle des publications, peut juger crédibles et validées par la communauté scientifique des études publiées dans des revues « prédatrices ». C’est ainsi que l’on a vu resurgir dernièrement la vieille antienne de la vaccination comme cause de l’autisme (voir chapitre 11), pourtant invalidée par toutes les études, dans la revue Open Access Scientific Reports, éditée par un des plus gros prédateurs, l’Indien OMICS. Qu’elle soit inepte sur le plan scientifique n’empêche pas cette étude d’être aujourd’hui citée avec déférence par les groupes antivaccination, dont son auteur, John B. Classen, est au demeurant proche.

Vers le libre accès pour tous

Aussi inquiétant que soit le développement des revues prédatrices, il ne remet cependant pas en cause le grand basculement du monde de l’édition scientifique vers la gratuité de l’accès aux articles.

Comme le monde de la musique hier ou celui du cinéma aujourd’hui, l’édition scientifique est percutée de plein fouet par la montée de la demande de gratuité dans l’accès aux produits culturels et cherche des solutions à son financement. Mais, contrairement à la musique ou au cinéma, la science est un domaine majoritairement financé par le secteur public, et ce partout dans le monde.

Dès lors, c’est de l’attitude des pouvoirs publics que dépendra l’avenir de l’édition scientifique en accès libre. Lequel s’avère radieux. Si l’on a insisté dans ce chapitre sur les dangers des revues prédatrices, elles ne représentent cependant qu’une minorité du secteur. Des quelque 10 000 revues scientifiques en accès libre, toutes disciplines confondues, recensées dans le Directory of Open Access Journals, les deux tiers ne demandent aucune participation financière aux auteurs. Ce sont pour la plupart des revues de sciences humaines et sociales, éditées par des universités ou des centres de recherche. « La logique du paiement par les auteurs, ou leurs laboratoires, des articles s’est surtout développée dans le domaine biomédical, parce qu’il est bien mieux financé, en particulier par ses contrats avec le privé. Les éditeurs ont compris qu’il y avait là un marché », confirme Hervé Maisonneuve. La tendance à développer l’accès libre se développe aussi dans les sciences expérimentales. En Allemagne, la Max Planck Gesellschaft, plus ou moins l’équivalent du CNRS français, finance sur ses fonds propres des revues en accès libre et engage ses chercheurs à y publier. Au Royaume-Uni, le Wellcome Trust, une fondation très importante dans le financement de la recherche biomédicale, exige des chercheurs qu’elle soutient de publier dans des revues à accès libre et a même lancé la sienne, e-Life.

Pour Hervé Maisonneuve :

La plupart des institutions scientifiques et des bailleurs de fonds de la recherche, y compris la Commission européenne et le Congrès américain, encouragent aujourd’hui les chercheurs à publier dans des revues en accès libre, au nom du droit du public à connaître les résultats des recherches qu’il finance à travers ses impôts. Ne survivront à terme que quelques revues sur abonnement, portées par leur prestige historique.