Liebe Leserin, lieber Leser!

Danke, dass Sie in dieses Buch hineinblicken. Seit seiner ersten Auflage sind 5 Jahre vergangen. Zu den 60 in sich abgeschlossenen Geschichten haben wir 6 weitere erarbeitet. Wir laden Sie zu Zeitreisen um die ganze Welt ein. Jede Doppelseite ist für sich allein lesbar, die Reihenfolge bleibt Ihnen überlassen. Interessieren Sie sich gleich zu Beginn für den wissenschaftlichen Hintergrund der Auswahl und die »Moral der Geschichte«? Dann sind diese Einleitung und der Schluss die geeignete Lektüre. Wir haben beide gründlich überarbeitet, denn in 5 Jahren Forschung ist vieles passiert. Aber vielleicht wollen Sie zunächst einmal einige unserer überraschenden Zeitreisen lesen? Wir wünschen Ihnen jedenfalls anregende Stunden!

Herzlich, Ihre Verena Winiwarter & Hans-Rudolf Bork

»Das Reisen bildet sehr, es entwöhnt von allen Vorurteilen des Volkes, des Glaubens, der Familie, der Erziehung«, schrieb Immanuel Kant in seiner Physischen Geographie. Der österreichische Schriftsteller Franz Grillparzer sah in einer Reise »ein vortreffliches Heilmittel für verworrene Zustände« (GRILLPARZER, [1853] 2012: 101). Wenn schon das Reisen allein solche positiven Effekte hat, um wie viel mehr könnten wir von forschenden Zeitreisen profitieren? Dazu bedarf es allerdings einer offenen Haltung. Wer seine Vorurteile auf Reisen mitnimmt, findet sie flugs bestätigt. Reisen allein reicht also nicht, man muss auch das Beobachtete und vor allem sich selbst nachdenklich betrachten. Wissenschaftliche Forschung will zum Nachdenken anregen. Dank der interdisziplinären Wissenschaft Umweltgeschichte sind Zeitreisen in vergangene Umwelten inzwischen virtuell möglich. Illustrierte Forschungsreiseberichte von Tibet bis zur Osterinsel, von Grönland bis in den Sahel, von der Jungsteinzeit bis (fast) zur Gegenwart bilden den Kern dieses Buches. Wir verstehen diese Reisen als Zeitreisen nach Utopia – in eine ferne gewünschte Zukunft. Wohin die Reise geht, zeigt die Weltkarte im Vorsatz des Buches, auf der Symbole den Weg zu den sechs großen Forschungsreisethemen weisen.

Diese Forschungsreisen bieten Material zur Beantwortung großer Fragen. Wie ist es dazu gekommen, dass zu Beginn des 21. Jh. über 7 Milliarden Menschen die Erde bevölkern, von denen der überwiegende Teil in Armut lebt? Wie ist es dazu gekommen, dass wir die Vielfalt des Lebens mit einer eigenen Biodiversitätskonvention der Vereinten Nationen schützen müssen – vor uns selbst? Waren menschliche Gesellschaften früher anders? Gab es je die vielbeschworene Harmonie mit der Natur, das »Paradies auf Erden«? Die Hoffnung auf ein dauerhaft harmonisches Miteinander von Natur und Menschen fängt das moderne Schlagwort der »nachhaltigen Entwicklung« ein. Umwelthistorikerinnen und -historiker werden gefragt, ob es jemals eine Zeit gegeben hat, in der die Menschen vorsorgend handelten und nachhaltig wirtschafteten. Am Ende der Reise wird sich zeigen, dass der Blick in die Vergangenheit oft unerwartete Antworten auf diese Fragen ermöglicht.

»Das Reisen bildet sehr, es entwöhnt von allen Vorurteilen des Volkes, des Glaubens, der Familie, der Erziehung. Es gibt den humanen, duldsamen Sinn, den allgemeinen Charakter. Wer dagegen nichts sah, was ihn in der Sphäre, worin er lebt, umgibt, hält leicht alles für notwendig und einzig in der Welt, weil es in seiner Heimat dafür gilt.« (Immanuel Kants Physische Geographie (1778–1793). Hrsg. von D. Friedrich Theodor Rink. Königsberg, 1802, Bd. 1: 3)

Alle wollen nachhaltig sein. Der Weg dorthin ist aber alles andere als klar. Komplexe Modelle und nicht zuletzt Bildung und Bewusstseinsentwicklung sollen der Verwirklichung von Nachhaltigkeitsstrategien dienen. Doch die Vielzahl der Angebote und Möglichkeiten erzeugt Verwirrung. Der Brundtland-Bericht aus dem Jahr 1987 macht deutlich, dass wir für das Wohlergehen künftiger Generationen Verantwortung tragen. Eine »dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, daß künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können« (WELTKOMMISSION, 1987: 51) – so definieren die Autorinnen und Autoren das Ziel, dem sich die Menschheit verschreiben sollte. Im Fokus stehen internationale und intergenerationale Gerechtigkeit sowie die gleichberechtigte Mitwirkung aller Akteure, die Partizipation.

Poetischer ausgedrückt findet sich derselbe Gedanke in einem Leitspruch der Umweltbewegung der 1970er-Jahre: »Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geliehen.« Wertet der amerikanische Umwelthistoriker Donald Worster das Reden von nachhaltiger Entwicklung zu Recht als Ausflucht? Wir würden alle gemeinsam, so Worster, auf gleicher Höhe um einen Berg gehen, weil das wenig anstrengend sei, und einander dabei gegenseitig versichern, dass wir auf dem richtigen Weg zum Gipfel seien (WORSTER, 1995). Oft ist »Nachhaltigkeit« zum Schlagwort verkommen. Doch ist die Idee grundsätzlich zu wichtig und richtig, um sie deswegen ad acta zu legen.

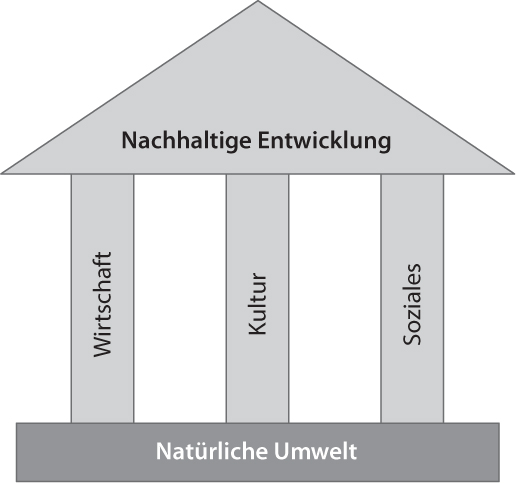

Die »regulative Idee« der Nachhaltigkeit umfasst die Einsicht, dass ökonomische, kulturelle und soziale Zieldimensionen auf einem biophysischen, ökologischen Fundament ruhen. Volker Stahlmann hat eine einprägsame Darstellung des Zusammenhangs gefunden (Abbildung unten) STAHLMANN, 2008). In einer geplünderten, verschmutzten und degradierten Umwelt ist positive sozialverträgliche wirtschaftliche Entwicklung unmöglich. Eine von massiver Ungleichheit geprägte Gesellschaft ist gegenüber Umweltveränderungen sehr empfindlich und neigt dazu, natürliche Ressourcen ohne Rücksicht auf eine nachhaltige Zukunft zu nutzen. Reichtum und Macht, aber auch Zugang zu Natur und die Belastung durch Umweltschäden sind ungleich verteilt und werden, ob aus Mangel oder Überfluss, nicht nachhaltig genutzt (vgl. Kap. 2.6. Natur und Politik, S. 132). Das herrschende ökonomische System beruht auf Steigerung der Wohlfahrt und ist auf Wachstum ausgerichtet; die Erde aber wächst nicht. Können wir mit der Wahl unseres Lebensstils Einfluss auf die Möglichkeit einer nachhaltigen Entwicklung nehmen? Kann die Schaffung neuer gesellschaftlicher Organisationsformen entscheidend dazu beitragen, das Ziel der Nachhaltigkeit zu erreichen? Anregungen, wenn auch vielleicht nicht Antworten zu diesen Fragen lassen sich durch den Vergleich mit der Vergangenheit gewinnen.

Die Erde ist niemals ruhig, sie wirbelt mit unvorstellbarer Geschwindigkeit durchs Weltall. Riesige Gesteinsplatten sind in steter Bewegung. Beständig entstehen neue Arten, andere verschwinden. Flüsse verlagern ihr Bett, Böden entwickeln sich in nacktem Gestein. Eisen rostet, Kupfer überzieht sich mit Patina, Pflanzen nehmen Nährstoffe aus dem Boden auf und werden später von Mikroorganismen zersetzt. Nichts hat Bestand, alles bewegt sich in kürzeren oder längeren Zyklen. Die Menschen tragen das ihre zu dieser Dynamik bei (vgl. Kapitel 2.1. Leben mit der Dynamik der Natur, S. 14). Die Strategie »Europa 2020« der Europäischen Union nennt den Wandel von Klima und Lebenswelten unter dem Einfluss von Menschen gemeinsam mit der Sicherung von Energie und Ernährung unter den großen Herausforderungen, auf die die Politik der EU Antworten finden soll. Das Ziel ist eine gerechtere Welt, in der es dauerhaft gute Lebensqualität für alle gibt. Um eine solche Welt zu erreichen, müssen Ungleichheiten minimiert und der demographische Wandel gestaltet werden. Wie kann eine lebenswerte Welt für alle geschaffen werden? Aus früheren Phasen nachhaltiger Entwicklung, aber auch aus den Fehlern der Vergangenheit lässt sich hierzu einiges lernen. Da wir Langzeitexperimente nicht abwarten können, müssen wir die Geschichte als solche verwenden.

Soziales, Umwelt und Wirtschaft sind miteinander verbunden. Das Fundament einer Nachhaltigen Entwicklung im ökonomischen, sozialen und kulturellen Bereich ist die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen (nach STAHLMANN, 2008:61).

Die sich wandelnde Erde und die Menschen, die sie zu gestalten versuchen, sind ein komplexes, grundsätzlich nicht vollständig zu verstehendes und schon gar nicht berechenbares System. Der österreichische Kybernetiker Heinz von Foerster (1911–2002) hat dies schon früh mit der Metapher der »nichttrivialen Maschine« ausgedrückt. Damit verweist er darauf, dass von ihren inneren Zuständen abhängige Systeme unbestimmbar sind (von FOERSTER, 1993: 153ff.). Menschen und Gesellschaften können nicht nach den Lehren der Mechanik begriffen werden, so verlockend dies sein mag. Daher ist der sicherste Wegweiser in die Zukunft die Lehre aus der Vergangenheit und nicht die modellierte Prognose. Von Foerster formulierte aus der Kenntnis der Komplexität einen ethischen Imperativ: »Handle stets so, dass die Anzahl der Wahlmöglichkeiten größer wird!« Wie aber wissen wir a priori, welche unserer Handlungen die Anzahl der Möglichkeiten vergrößern wird – insbesondere dann, wenn wir akzeptieren, dass das Verhalten von Menschen und Erde nicht vorhersehbar ist? Es wäre schon ein großer Schritt in Richtung dauerhaft akzeptabler Lebensqualität für alle, wenn wir jene Handlungen vermeiden lernen würden, durch die wir die Wahlmöglichkeiten sicher einschränken.

Allerdings gerät das uns vertraute Denken in einfachen Ursache-Wirkungs-Beziehungen schnell an seine Grenzen. Schwellenwerte, bei deren Überschreitung ein System in einen neuen Zustand gerät, der keine lineare Weiterentwicklung des alten ist, überraschen uns. Auch die Einbeziehung von Rückkopplungen in unsere Vorstellungen von Natur und Menschen fällt oft schwer. Die Abholzung großer Waldflächen in Mexiko ab dem 16. Jh. hat zu einer dauerhaften Veränderung des lokalen Klimas geführt. Rückkopplungsprozesse bewirken auf den kahlen Berghängen mit erodierten Böden, dass dort keine Waldvegetation mehr wächst: Bäume beschatten die Erde, verteilen Nährstoffe, bieten Aufenthaltsräume für Tiere, verhindern Erosion, weil ihre Blätter starke Regentropfen abbremsen und im Laub langsam versickern lassen. Werden Bäume flächig gefällt, kann der Boden so heiß und trocken werden, dass neue Bäume keine Wachstumschance haben.

Alle Forschungsreiseberichte enthalten Hinweise auf Nebenwirkungen: Komplexe Systeme verändern sich aufgrund vieler Faktoren, die gleichzeitig wirken und einander gegenseitig beeinflussen. Daher sind Nebenwirkungen der Regelfall. Sie können gravierend sein und erschweren ein Handeln mit dem Ziel vermehrter Wahlmöglichkeiten auch bei aller Einsicht und Zuversicht.

Wenn der Umwelthistoriker Rolf Peter Sieferle und der Chemiker Ulrich Müller-Herold recht haben, dann sind wir allerdings einer »Risikospirale« ausgesetzt, die sich nicht so einfach beseitigen lässt. Jede Intervention in natürliche Systeme hat neben den erwünschten oder zumindest vorhergesehenen Folgen auch unbeabsichtigte Wirkungen, von denen die gesamte Menschheitsgeschichte gekennzeichnet ist (SIEFERLE & MÜLLER-HEROLD, 1996). Wie wirkt sich die Risikospirale aus? Schon früh wurden Vorräte angelegt: ein gutes Mittel gegen das Risiko schwankender Ernteerträge. Mit der Vorratshaltung wandelten sich Mäuse, Ratten und Insekten, denen gelagerte Nahrungsmittel willkommenes Futter sind, zu Vorratsschädlingen – ein neues Risiko war entstanden. In trockenen Gebieten mit fruchtbaren Böden schien Bewässerung Probleme zu lösen. Bereits in den alten Hochkulturen Mesopotamiens wurden Bewässerungssysteme angelegt. Der Nachteil? Flusswasser, das auf Felder geleitet wird, enthält viel mehr gelöste Salze als Regenwasser. Wird der bewässerte Boden nicht regelmäßig gespült, lagert sich in ihm mehr und mehr Salz ab und er wird unfruchtbar. Bis heute sind die Böden Mesopotamiens durch diesen Eingriff vor vielen Jahrtausenden sehr viel unfruchtbarer, als sie einmal waren. Dieser Effekt wurde bereits in den 1950er-Jahren beschrieben (JACOBSEN & ADAMS, 1958). Auch die zur Gewinnung fruchtbaren Ackerlands vorgenommene Trockenlegung niederländischer Moore hatte Nebenwirkungen, mit denen das Land bis heute kämpft. Die Risikospirale verdeutlicht, dass die auf den ersten Blick erfolgreiche Bewältigung eines Risikos häufig neue, unbekannte Risiken birgt.

Jede Gesellschaft, die mit der Komplexität ihrer Welt umgehen und sie ordnen will, muss eine Grenze ihres eigenen Verantwortungsbereichs ziehen. Dafür wird ein Gegenüber definiert, vor dem das Eigene Kontur gewinnt, dieses »Außen« ist die in der Menschheitsgeschichte lange Zeit als unbegreiflich empfundene und mythologisierte, danach zunehmend erforschte Natur. Diese wird, ob durch Mythos oder durch Forschung abgebildet, der für selbst gestaltet gehaltenen Sphäre der Kultur und Gesellschaft gegenübergestellt, wie die britische Anthropologin Mary Douglas (1921–2007) beschrieben hat. Sie sah bei allen Kulturen ein Ordnungsbedürfnis für die Welt, das ein Außen schafft. Dieses Außen hält sie für notwendig, um der kulturellen Konstruktion eine Grenze zu geben. Erst über diese Differenz wird geklärt, was das »Innen«, die Kultur, ausmacht. Es geht darum, wie Douglas sagt, eine grundlegende Ordnung in das Chaos der Wahrnehmungen einzuziehen (DOUGLAS et al., 1985). Wir brauchen also das Konstrukt eines Außen, der Natur, um uns von ihr unterscheiden und damit auf uns konzentrieren zu können.

Heute leben wir im Zeitalter der Globalisierung. Niemals vorher konnten Rohstoffe, andere Waren und Menschen in solchem Umfang und über solche Distanzen transportiert werden, wie heute (vgl. Kapitel 2.3 Transport, Handel und Umwelt, S. 52). Nie zuvor waren einige Menschen so einflussreich und mit so vielen Gütern ausgestattet. Niemals zuvor wurden natürliche Systeme so sehr verändert und unter Druck gesetzt. Seit 2009 hat eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe sich mit den Grenzen beschäftigt, innerhalb derer die Menschheit ihr Überleben sichern kann. (Abbildung oben). Drei Grenzen sind mit hoher Sicherheit bereits überschritten: die Folgen von Eingriffen in die biogeochemischen Kreisläufe von Stickstoff und Phosphor und das Artensterben liegen noch deutlicher außerhalb des Toleranzraums als der Klimawandel. Neue Substanzen umfassen auch synthetische Chemikalien wie DDT oder Dioxin sowie künstliche Elemente wie Plutonium, modifizierte Lebensformen genetisch veränderte Organismen. Die graue Farbe zeigt nur an, dass eine Quantifizierung schwierig ist, nicht, dass es sich nicht um große Probleme handelt (STEFFEN et al., 2015).

Frontispiz eines LANDWIRTSCHAFTLICHEN HAUSBUCHES aus dem 18. Jahrhundert Unterhalb der intensiv genutzten Kulturlandschaft ist zu lesen: »Natur mit Kunst genau vereint, bezwingt was sonst unmöglich scheint.«

Das erstmals 2009 publizierte Konzept der »Planetaren Grenzen« prägt inzwischen die internationale Umweltdebatte. Der Status der Kontrollvariablen für wichtige ökosystemare Belastungsgrenzen ist hier für 2015 dargestellt. Die grüne Zone ist der sichere Überlebensraum für die Menschheit, er ist mit einer dicken Linie abgegrenzt. Weiter außen folgen die Zone der Unsicherheit (zunehmendes Risiko), dunkelrot ist die Hochrisikozone. Die Mitte der Abbildung stellt keine Werte von o für die Sektoren dar, weil die Variablen normiert wurden. Die für den Klimawandel angezeigte Regelgröße ist die atmosphärische CO2-Konzentration. Prozesse, für die die Grenzen auf globaler Ebene noch nicht quantifiziert werden können, werden durch graue Sektoren dargestellt; dies sind die Belastung durch atmosphärische Aerosole, neue Substanzen und modifizierte Lebensformen sowie die funktionale und genetische Vielfalt der Biosphäre. Globale Mittelungen sind zwar problematisch, zur Verdeutlichung der Probleme ist ihre Verwendung jedoch unvermeidbar. (STEFFEN et al., 2015).

Erst die unbeherrschte und scheinbar unbegrenzte Nutzung fossiler Energieträger – der schnelle Verbrauch von über Jahrmillionen angesammelter und zersetzter Biomasse – ermöglicht das extreme Ausmaß an Eingriffen in die Systeme der Erde. Entsprechend groß sind die Nebenwirkungen. Schon vorher haben Menschen lokal und regional massiv in die Natur eingegriffen. Viele Geschichten dieses Buches zeigen, dass unsere Umweltprobleme nicht mit der Industriellen Revolution angefangen haben (vgl. Kap. 2.2. Mensch und Natur in Agrargesellschaften, S. 28). Sie werden mit dem absehbaren Ende des fossilen Zeitalters auch nicht plötzlich enden. Die auf fossiler Energie basierende Technologie hat uns kurzfristig beispiellose vorwiegend wirtschaftliche Erfolge ermöglicht. Der erfolgreiche Kampf gegen Krankheiten und die immer besser beherrschte Kunst, Energie zu gewinnen, sind zweifelsohne großartige Leistungen. Doch auch hier gibt es Rückkopplungen und unerwünschte Nebenwirkungen.

Seit den 1970er-Jahren wird versucht, den menschlichen Gesamteinfluss auf die Umwelt messbar zu machen, dafür »Indikatoren« zu entwickeln, um feststellen zu können, ob unsere Schutzmaßnahmen die gewünschte Wirkung haben. Der US-amerikanische Biologe und Umweltpolitiker Barry Commoner (1917–2012) schlug 1972 vor, den menschlichen Einfluss auf die Umwelt als Produkt der Anzahl der Menschen, ihres Reichtums und ihrer Technologie zu messen. Diese »IPAT«-Formel ist viel kritisiert worden, hat aber den Vorteil, die historische Entwicklung sichtbar zu machen. Seit 1900 hat sich unser Einfluss auf die Umwelt mehr als vertausendfacht (siehe Abb. Seite 12).

Können wir von der Technik, die uns dahin gebracht hat, wo wir heute stehen, Lösungen erwarten? Menschen entwickeln und nutzen Technik. Sie haben damit die Möglichkeit und die Verantwortung, über ihren Einsatz zu entscheiden. Der technikkritische Philosoph Günter Anders hat bereits 1956 darauf aufmerksam gemacht, dass Technologie eine immer größere Kluft (»prometheisches Gefälle«) zwischen Menschen und den von ihnen hergestellten Produkten schafft. Die Kluft zwischen den Fähigkeiten des Denkens, Wissens und Herstellens sowie den möglichen Konsequenzen des individuellen und kollektiven Handelns von Menschen wird immer größer. Wir können viel mehr herstellen, als wir nutzen und verantworten können (ANDERS, 1956). Haben Menschen etwas geschaffen, können sie es nicht mehr folgenlos beseitigen – ob es nun Atombomben oder Spurengase in der Atmosphäre sind. Heute ist schon vieles für die Zukunft vorentschieden. Der Blick in die Geschichte lehrt, wie viel (vgl. Kap. 2.5. Die vielen Gesichter der industriellen Lebensweise, S. 96).

Die IPAT-FORMEL: Der Einfluss des Menschen auf die Umwelt resultiert nach Barry Commoner (1972) aus der Anzahl der Menschen, deren Reichtum und der Technologie.

Fossile Energie treibt Gesellschaften an. Die Verteilung der Lasten und des Nutzens ist jedoch sehr unterschiedlich. Der lächelnde Plantagenarbeiter, der französischen Kindern eine Bananenstaude bringt – als ideale Nahrung, wie der erläuternde Text zu dieser Postkarte betont – steht für die Ausbeutung von Menschen überall dort, wo sie sich nicht wehren (können) und gezwungen sind, sich für den Reichtum Weniger opfern zu lassen (vgl. Kap. 2.4. Koloniale Wirtschaft und Umwelt, S. 70). Und so schließt sich der Kreis zur Nachhaltigkeit: Die sozialen, wirtschaftlichen und Umweltprozesse müssen in eine Balance gebracht werden, wollen wir dauerhaft eine ausreichende Lebensqualität für alle Menschen ermöglichen.

WERBEPOSTKARTE für FRANZÖSISCHE BANANEN des 1932 gegründeten »Comité interprofessionnel bananier pour la défense de la banane des colonies françaises«. Auf der Rückseite ein Rezept für Bananenmilch als Kindernahrung.

Umweltverschmutzung, Proteste dagegen, die Staubstürme im Amerika der 1930er-Jahre – denen die betroffene Region ihren Namen Dust Bowl (Staubschüssel) verdankt –, die Zerstörung von Urwäldern und das Aussterben von Spezies waren früh Themen der Umweltgeschichte. Wichtige Fragen wurden behandelt: Wie funktionierte die Landwirtschaft vor der Industriellen Revolution? Gab es eine Holznot im 18. oder im 19. Jh.? Sind die Quellen zu Holzknappheit und Waldfrevel Ausdruck einer realen Knappheit oder eines Expertenstreits? Welche Maßnahmen wurden in den verschmutzten und unhygienischen Städten des 19. Jh. gesetzt, um gesündere Lebensbedingungen und eine sauberere Umwelt zu schaffen? Welche Änderungen haben Menschen über die Jahrhunderte an einem Flusssystem wie dem Columbia River in den USA vorgenommen, und wie wurde über die verschiedenen, einander ausschließenden Nutzungen verhandelt? Wie hat sich das Klima in Europa seit dem Mittelalter entwickelt und wie kann Klimarekonstruktion in Kombination natur- und geisteswissenschaftlicher Methoden unternommen werden? (WINIWARTER & KNOLL, 2007)

Umweltgeschichte ist auch eine Geschichte der Macht über Ressourcen und des Konflikts um Nutzungen. Gerade die Geschichte der Kolonien handelt von Ausbeutung und Zerstörung – von Brasilien bis Indonesien, von Peru bis Lesotho, von Massachusetts bis Sibirien (vgl. Kap. 2.4. Koloniale Wirtschaft und Umwelt, S. 73). Die thematische Breite der englischsprachigen Umweltgeschichte und die Menge an Monographien, Sammelbänden und Zeitschriftenbeiträgen sind inzwischen sehr groß. Neuere Themen, die sich gerade erst in Entwicklung befinden, sind die Umweltgeschichte der Kriege, die Umweltgeschichte des Bodens, die Umweltgeschichte der (Natur-)Katastrophen sowie umwelthistorische Untersuchungen zum Mittelalter.

Die Umwelteffekte menschlicher Eingriffe treten manchmal schleichend und manchmal sehr schnell ein. Sie wirken auf alle Umweltsysteme und damit auf alle Lebewesen. Überraschungen sind normal. Wir vermögen ausgestorbene Tiere nicht wieder lebendig zu machen. Können wir verhindern, dass weitere aussterben? Wir vermögen die Natur früherer Zeiten nicht wiederherzustellen. Können wir aber für ihre und damit unsere Zukunft Vorsorge tragen? Dafür müssen wir über frühere Nutzungen und den Zustand vergangener Landschaften Bescheid wissen. Umweltgeschichte ist die Wissenschaft von den Beziehungen zwischen Menschen und ihrer Umwelt in der Vergangenheit für die Zukunft. Wir wünschen eine gute (Forschungs-)Reise!

Natur, Kultur und Umwelt

Wir verwenden in diesem Buch »Natur« oder »Umwelt« nahezu synonym, denn auch »Umwelt« verweist auf ein »Außen«, um das wir uns bemühen und sorgen. Während der Begriff Natur in Europa seit der Antike verwendet wird, ist die Begriffsgeschichte des Wortes Umwelt weit kürzer. In der deutschen Sprache wurde es 1800 erstmals als Begriff genutzt (WINIWARTER, 1994). Für das Verhältnis der beiden Wörter haben die deutschen Historiker Wolfram Siemann und Nils Freytag die folgende Konstellation vorgeschlagen: Der Mensch sei auf Natur angewiesen, diese wiederum werde durch Existenz und Einwirkungen des Menschen zur Umwelt, die ihn umgibt, aber auch formt (SIEMANN & FREYTAG, 2003: 12f.).

Wie hängt Kultur mit Natur zusammen? Natur wird zweifelsohne durch Menschen als das Gegenstück zur Kultur konstruiert und durch das Ziehen der Grenze zum Anderen, dem Außen, konstituiert. Das Außen gilt als ungekocht, roh, ungezähmt, wild, nicht kultiviert, wenngleich vielleicht kultivierbar. Erst diese Abgrenzungsarbeit erlaubt die Konstitution eines »Innen«, der Heimat, der Kultur. Ohne die Natur als das Außen, für die angelsächsische Welt insbesondere »die Wildnis«, ist Kultur nicht denkbar. Das Außen ist demnach bedeutungsvolle und notwendige Voraussetzung für ein Innen (HAZELRIGG, 1995). Jenseits der Konstruktion tritt uns die fundamentale Natur etwa als Vulkanausbruch oder Wirbelsturm doch ebenso als innere Natur unserer Eingeweide oder als neurobiologisches Substrat unserer Kognition entgegen.

Ob wir »böse« oder »gute« Natur sehen, hängt unmittelbar mit Machtverhältnissen in einer Gesellschaft zusammen (STEINBERG, 2002: 25 ff). Eine historisch besonders wirkmächtige Form dieser Zuschreibung ist die Naturalisierung von fremden Gesellschaften als »edle Wilde« oder aber »unzivilisierte Barbaren«. Für beide Zuschreibungen ist die angenommene Naturnähe der Fremden (früher daher der Begriff »Naturvölker«) konstitutiv, deren Bewertung aber diametral verschieden.

Die Frage, was Natur ist und sein sollte, wurde erst in der Industriegesellschaft explizit zum Thema politischer Auseinandersetzungen (BÖHME, 1996: 86). Die Zuschreibung zu »Natur« oder »Kultur« ist allerdings seit langer Zeit eine politische Frage, mit der Machtansprüche verbunden sind (STAUBER, 1995: 103–123). Der US-amerikanische Geograph Clarence Glacken (1909–1989) hat in einem ideengeschichtlichen Überblick zur europäischen Literatur gezeigt, dass es bis zum Ende des 18. Jh. drei dominante Naturkonzepte gab. Das erste geht davon aus, dass der Planet für die Menschen gemacht ist; eine klare Hierarchie ist die Folge. Das zweite Konzept korreliert Umweltfaktoren mit individuellen und kollektiven Eigenschaften von Menschen, es wird auch als »Umweltdeterminismus« oder »Naturdeterminismus« bezeichnet. Das dritte fokussiert auf die Rolle des Menschen als aktivem Beeinflusser der Natur, als Kultivator von Natur. Die Rolle des Menschen als Zerstörer von Natur wird – von wenigen Ausnahmen abgesehen – erst seit dem 19. Jh. thematisiert (COLLINGWOOD, 2005; GLACKEN, 1967 und 1988: 158–190). Umwelthistorikerinnen und -historiker entwickelten ein Interaktionsmodell, in dem die Konstruktion »Natur« als selbstorganisiertes System konzeptualisiert wird, das mit dem ebenso selbstorganisierten System der Kultur in Wechselwirkungen steht (SIEFERLE, 1997, FISCHER-KOWALSKI & WEISZ, 1999). Ein solches System reproduziert sich in ständigen, nicht zielgerichteten Prozessen immer wieder selbst. Das »Tun« und »Sein« eines solchen Systems ist nicht voneinander zu unterscheiden; das Produkt des funktionalen Zusammenwirkens seiner Bestandteile ist genau jene Organisation, die die Bestandteile produziert.

Die Systeme Natur und Kultur entwickeln sich beide unabhängig voneinander und evolutionär, das heißt ungerichtet aufgrund von unabhängigen Mechanismen der Variation und der Selektion. Festzustellen ist eine Tendenz zu höherer Komplexität, die vor allem durch höheren Differenzierungsgrad (etwa der sinnlichen Wahrnehmung) gekennzeichnet ist. Ist ein solches, der Unabhängigkeit der beiden Systeme Rechnung tragendes Modell entwickelt, können Wechselwirkungen (Interaktionen) benannt und erforscht werden.

ÜBERSCHWEMMUNG DER SEINE am 30. Januar 1910 in Neuilly, Frankreich. (Postkarte)

STURMFLUTMARKEN im Hafen von Tönning unten rechts Vor und nach dem BERGRUTSCH vom 22.4.1935 bei Oberaudorf, Bayern. (Postkarte)

UNWETTERKATASTROPHE am 8. Juli 1927 in Berggießhübel, Sachsen. (Postkarte)

1 Matthias Claudius (1998): aus dem Gedicht »Urians Reise um die Welt« [1786] In: Der Mond ist aufgegangen. Gedichte Frankfurt am Main und Leipzig (Insel) 161ff.