8 Photovoltaik

Auf den ersten Blick scheint Photovoltaik die ideale Ergänzung zu einer Wärmepumpe zu sein: Sie können den vielen Strom, den die Wärmepumpe braucht, teilweise selbst erzeugen.

Auf den zweiten Blick sieht die Kombination schon weniger ideal aus: Im Winter, wenn Sie am meisten Strom brauchen, scheint die Sonne nur selten. Ihr Stromverbrauch und Ihre Stromproduktion passen zeitlich schlecht zusammen.

In diesem Kapitel zeige ich Ihnen, dass die Wahrheit wie so oft in der Mitte liegt und dass eine PV-Anlage trotz der winterlichen Produktionseinschränkung eine sinnvolle Ergänzung zur Wärmepumpe ist. Außerdem fasse ich Grundlagenwissen rund um die Photovoltaik zusammen und beantworte die folgenden Fragen:

-

Wie groß ist die ideale Leistung Ihrer PV-Anlage?

-

Wie groß muss Ihr Dach sein?

-

Muss die Dachfläche nach Süden zeigen?

-

Wozu brauchen Sie einen Wechselrichter?

-

Lohnt sich ein Stromspeicher?

-

Was kostet eine PV-Anlage?

-

Lohnt sich das?

Das Kapitel endet mit einer Rentabilitätsrechnung. Sie können die Berechnung als Muster verwenden und mit den Parametern Ihres eigenen Projekts adaptieren.

Photovoltaik-Buch

Ich will Ihnen hier natürlich nicht verschweigen, dass ich zusammen mit Christian Ofenheusle ein ganzes Buch zum Thema Photovoltaik verfasst habe. Es beschreibt die Grundlagen der Photovoltaik und Speichertechnik detaillierter, behandelt auch Balkonkraftwerke, geht ausführlicher auf die Förderungsmöglichkeiten und die gesetzlichen Rahmenbedingungen ein und enthält weitere Rentabilitätsrechnungen. Das Buch ist ebenfalls im Rheinwerk Verlag erschienen:

Kofler/Ofenheusle: Photovoltaik. Grundlagen, Planung, Betrieb.

ISBN 978-3-8362-9697-7

8.1 Grundlagen

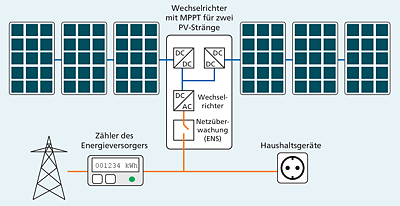

In ihrer einfachsten Form besteht eine Photovoltaikanlage aus mehreren PV-Modulen, die durch Kabel miteinander verbunden sind. Diese Kabel führen zu einem Wechselrichter. Das ist ein Gerät, das den Gleichstrom der Module in den bei uns üblichen Wechselstrom umwandelt (siehe Abbildung 8.1). In den folgenden Abschnitten gehe ich näher auf die einzelnen Bauteile und ihre Funktion ein.

Abbildung 8.1

Schema einer PV-Anlage ohne Speicher

PV-Module

Ein Photovoltaik-Modul (oft auch PV-Solarmodul oder PV-Panel, hier meist kurz PV-Modul) ist eine dunkelblaue oder fast schwarze Glasplatte mit Alurahmen. Hinter der Glasplatte befinden sich eine Menge rechteckiger oder quadratischer Solarzellen. Diese aus Silizium gefertigten Solarzellen wandeln Sonnenlicht in Strom um. Der Wirkmechanismus wurde zuerst von Albert Einstein schlüssig erklärt. Dafür (und nicht, wie oft fälschlich angenommen wird, für seine Relativitätstheorie) erhielt er 1921 den Physik-Nobelpreis.

PV-Module sind in diversen Größen erhältlich. Ein typisches Modul ist 170 × 105 cm² groß und wiegt etwa 20 kg. Es liefert bei optimalem Sonnenlicht eine elektrische Leistung von knapp 400 Watt. Es gibt auch größere Module mit mehr Leistung, ebenso wie kleinere mit weniger Leistung. In jedem Fall werden nur ca. 20 % bis 22 % der Sonnenenergie in Strom umgewandelt. Die restliche Strahlung wird reflektiert oder in Wärme umgewandelt.

PV-Module werden im Sonnenlicht ziemlich heiß. Leider sinkt damit die elektrische Leistung. Im Datenblatt wird die Leistung eines Moduls für eine Temperatur von 25 °C angegeben. Steigt die Oberflächentemperatur des Moduls im Sommer auf 75 °C, sinkt die Leistung um ca. 20 %. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Module mit etwas Abstand vom Dach zu montieren, sodass sie hinterlüftet sind und die Wärme besser abführen können.

Oberstes Ziel der PV-Forschung ist es, den Wirkungsgrad von Solarzellen zu verbessern. Laborprototypen erreichen bereits Wirkungsgrade bis zu 50 %. Allerdings lassen Sie sich noch nicht kostengünstig herstellen, außerdem ist ihre Lebensdauer zu kurz. Soweit es sich heute absehen lässt, ist kein unmittelbarer Durchbruch beim Wirkungsgrad handelsüblicher PV-Module zu erwarten.

Montage

In der Vergangenheit galt die Regel, PV-Module sollten möglichst auf 45° steilen Süddächern aufgestellt werden. Tatsächlich erzielen Sie so über das Jahr gerechnet den größten Ertrag. Mittlerweile sind PV-Module wesentlich preisgünstiger als noch vor wenigen Jahren. Insofern lohnt sich jetzt eine Aufstellung auch dann, wenn Ausrichtung und Neigung nicht ganz optimal sind.

|

Azimut / Neigung |

0° |

15° |

30° |

45° |

60° |

75° |

90° |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

–105° |

84 % |

80 % |

76 % |

71 % |

63 % |

54 % |

44 % |

|

–90° (Ost) |

84 % |

83 % |

81 % |

77 % |

71 % |

62 % |

51 % |

|

–75° |

84 % |

86 % |

86 % |

84 % |

78 % |

69 % |

58 % |

|

–60° |

84 % |

88 % |

91 % |

89 % |

84 % |

75 % |

63 % |

|

–45° (Südost) |

84 % |

91 % |

94 % |

94 % |

89 % |

80 % |

68 % |

|

–30° |

84 % |

92 % |

97 % |

97 % |

93 % |

84 % |

70 % |

|

–15° |

84 % |

93 % |

99 % |

99 % |

95 % |

86 % |

72 % |

|

0° (Süd) |

84 % |

93 % |

99 % |

100 % |

95 % |

86 % |

72 % |

|

15° |

84 % |

93 % |

98 % |

99 % |

94 % |

85 % |

71 % |

|

30° |

84 % |

92 % |

96 % |

96 % |

91 % |

82 % |

69 % |

|

45° (Südwest) |

84 % |

91 % |

93 % |

92 % |

87 % |

78 % |

66 % |

|

60° |

84 % |

88 % |

89 % |

87 % |

82 % |

73 % |

61 % |

|

75° |

84 % |

86 % |

85 % |

81 % |

76 % |

67 % |

56 % |

|

90° (West) |

84 % |

83 % |

80 % |

76 % |

69 % |

60 % |

50 % |

|

105° |

84 % |

80 % |

75 % |

69 % |

62 % |

53 % |

43 % |

Tabelle 8.1 Zu erwartender Jahresertrag je nach Ost/Süd/West-Orientierung (Azimut) und je nach Neigung (0° = flach, 90° = senkrecht) relativ zur optimalen Positionierung. Werte ab 90 Prozent sind hervorgehoben.

In Tabelle 8.1 ist Azimut ein Winkel, der die Abweichung von der Südausrichtung angibt. Die Neigung gibt an, wie steil die PV-Module aufgestellt werden (0° = liegend am Flachdach, 90° = vertikal auf einer Hauswand montiert). Sie sehen, dass es einen relativ großen Aufstellungsbereich gibt, in dem Sie immerhin 90 % des maximalen Ertrags erzielen können.

Bei Schrägdächern werden unter den Dachziegeln an den Dachsparren Montagewinkel befestigt. Die PV-Module werden dann auf Alu-Schienen montiert, wobei zur Kühlung der Module einige Zentimeter Abstand zum Dach freibleiben.

Abbildung 8.2 Aufdachmontage mit Schienensystem

Bei Flachdächern werden die Module heute häufig abwechselnd ost- und westseitig ausgerichtet und ca. 12 bis 15° geneigt (siehe Abbildung 8.3). Um ein Durchbohren des Dachs zu vermeiden, erfolgt die Befestigung häufig mit einem Ballastsystem. Bei der Dimensionierung sind sowohl die Gewichtbelastung des Dachs als auch Windzone des Wohngebiets zu berücksichtigen!

Abbildung 8.3 Großanlage mit Ost-West-Montage auf einem Flachdach

Im Vergleich zur früher üblichen Aufständerung mit Südausrichtung erreichen Sie pro Modul nur einen Jahresertrag von 83 %. Dafür können Sie aber besonders viele Module auf einem rechteckigen Dach unterbringen. Aufgrund der Ost-West-Ausrichtung verteilt sich der Stromertrag gleichmäßiger über den ganzen Tag. Die relativ flache Aufstellung ist optisch ansprechend und wenig windanfällig. Die leichte Neigung bewirkt, dass die Module bei starkem Regen einigermaßen gut von selbst gereinigt werden. Oft bleibt zwischen den Modulreihen ein schmaler Gang für Wartungsarbeiten frei.

Wechselrichter

PV-Module liefern Gleichstrom (Direct Current, kurz DC). Das bedeutet, dass der Strom immer in die gleiche Richtung fließt. Aus den Steckdosen im Haushalt fließt allerdings Wechselstrom (Alternating Current, kurz AC). Die Elektronen fließen für einige Millisekunden in die eine Richtung. Danach dreht sich die Spannung, und die Elektronen fließen zurück in die andere Richtung. Wechselstrom hat im Vergleich zu Gleichstrom diverse technische Vorteile, weswegen sich diese Art des Stroms im Hochvoltbereich durchgesetzt hat.

Die primäre Aufgabe des Wechselrichters ist es, den Gleichstrom der PV-Module in haushaltstauglichen Wechselstrom umzuwandeln. Damit die PV-Anlage mit dem vom Energieversorgungsunternehmen (EVU) gelieferten Strom kompatibel ist, muss der Wechselrichter den Strom in der gleichen Spannung (230 Volt) und der gleichen Frequenz (50 Hertz) vollkommen synchron zum Strom des EVU liefern.

Der Wechselrichter erfüllt aber noch mehr Aufgaben:

-

Mehrere Stränge: PV-Module werden in sogenannten Strängen verkabelt (siehe Abbildung 8.1). Dabei werden mehrere Module in einer Reihe miteinander verbunden. Entscheidend ist, dass nie Module mit unterschiedlicher Orientierung in einem Strang verbunden werden – sonst limitieren Module, die aktuell wenig von der Sonne bestrahlt werden, die Gesamtleistung.

Wenn Sie also beispielsweise PV-Module auf süd- und westseitige Dachflächen montieren, müssen diese Modulgruppen getrennt verkabelt werden. Viele Wechselrichter haben Eingänge für zwei voneinander unabhängige Stränge, manche sogar für drei Stränge.

-

Leistungsoptimierer (MPPT): Elektrische Leistung ergibt sich aus dem Produkt aus Spannung mal Strom. Bei Solarzellen beschreibt eine Kurve, wie viel Strom bei welcher Spannung fließt. Handelsübliche Wechselrichter enthalten für jeden Strang einen Maximum Power Point Tracker (MPPT). Diese elektronische Schaltung stellt den Wirkwiderstand so ein, dass die Leistung der Solarzellen maximiert wird. Der optimale Wirkwiderstand variiert je nach Sonneneinstrahlung und Temperatur, muss also ständig nachgeregelt werden.

-

Netzüberwachung (ENS): Der Wechselrichter muss mit einer Einrichtung zur Netzüberwachung mit zugeordneten Schaltorganen (ENS) ausgestattet sein. Das bedeutet, dass sich der Wechselrichter bei einem Stromausfall sofort mit allen Leitungen vom Netz trennt. Das garantiert, dass der Wechselrichter keinen Strom in das ausgeschaltete bzw. ausgefallene Netz einleitet. Aus Sicherheitsgründen erlauben Netzbetreiber ausschließlich Wechselrichter mit einer nationalen oder EU-weiten Konformitätserklärung.

Verschattungsproblem

Ich habe es schon erwähnt: Normalerweise werden die PV-Module in einer Reihe miteinander verbunden. Für diese Art der Verkabelung sprechen zwei Gründe: Erstens ist die Verkabelung sehr einfach durchzuführen; die Module enthalten bereits kurze Kabel mit Steckverbindungen, sodass ganz unkompliziert immer ein Modul mit dem nächsten verbunden werden kann. Zweitens ergibt sich bei der Reihenschaltung eine hohe Spannung, aber nur eine relativ geringe Stromstärke. Das erlaubt die Verwendung dünner Kabel.

Abbildung 8.4 Moderne Halbzellenmodule mit integrierten Bypass-Dioden begrenzen den Schattenverlust auf einen Teilbereich des Moduls.

Die Reihenschaltung hat aber einen fundamentalen Nachteil: Wenn sich auch nur eine einzige Solarzelle eines Moduls im Schatten befindet, blockiert diese Zelle den gesamten Stromfluss. (Es gibt hierfür den klassischen Vergleich mit einem Gartenschlauch: Ist dieser auch nur an einer Stelle geknickt, fließt gar kein Wasser mehr.) Das reduziert nicht nur den Ertrag, sondern kann sogar das PV-Modul beschädigen: Die verschattete Zelle wirkt wie ein Widerstand. Wenn die anderen Zellen oder benachbarte PV-Module von der Sonne angestrahlt werden und Strom produzieren, wird die verschattete Zelle immer heißer (»Hotspot«) und kann auf Dauer sogar zerstört werden.

Um das zu vermeiden, sind moderne PV-Module mit einer oder sogar mehreren »Bypass-Dioden« ausgestattet (siehe Abbildung 8.4). Diese Dioden bieten dem Strom einen alternativen Weg: Wenn ein ganzes Modul oder ein Teil davon verschattet ist, dann ist zwar dieser Bereich des Moduls inaktiv, aber zumindest blockiert das Modul die restliche Stromproduktion nicht.

Wenn also am Ort, wo Sie Ihre PV-Module montieren möchten, eine fallweise Verschattung nicht auszuschließen ist (z. B. durch einen Baum), dann müssen Sie unbedingt auf sogenannte Hotspot-free-Module bestehen.

Wie viel Leistung ist möglich, wie viel ist sinnvoll?

Die meisten im Herbst 2023 lieferbaren PV-Module hatten eine Leistung zwischen 350 und 400 Watt. Wenn Sie auf Ihrem Dach Platz für 20 solche Module finden, hat Ihre Anlage eine Spitzenleistung zwischen 7 und 8 kWp (Kilowatt Peak). Das »Peak« deutet darauf hin, dass Sie diese Leistung nur erreichen, wenn die Sonne senkrecht auf die Module scheint – also nur recht selten.

Das Rechnen mit der Modulanzahl kann in die Irre führen, weil es sowohl kleinere als auch größere Module gibt. Logischerweise gilt: Je größer die Fläche, desto mehr Leistung kann pro Modul erzielt werden. Insofern ist es besser, mit Quadratmetern zu rechnen. Aktuelle Module liefern pro Quadratmeter eine Leistung von 220 Watt. Wenn es beispielsweise gelingt, 50 m² Dach vollständig mit Modulen zu bedecken, wird die Spitzenleistung der Anlage bei knapp 11 kWp liegen.

Anhand der Formel 220 Wp/m² können Sie sich leicht ausrechnen, welche Maximalleistung auf dem Dach Ihres Hauses möglich ist. Bedenken Sie, dass PV-Module natürlich auch auf einer Hauswand montiert werden können, oder auf Terassendächern, entlang von Zäunen, auf dem Carport, im Garten usw.

PV-Fans werden Ihnen raten, soweit es Ihr Budget erlaubt, möglichst viele Flächen mit PV-Modulen zu bedecken. Allerdings kostet eine sehr große PV-Anlage viel Geld. Wenn Sie mehr Strom produzieren, als Sie gerade brauchen, können Sie diesen in das öffentliche Netz einspeisen. Dafür erhalten Sie aber nur eine relativ kleine Vergütung. Eine zu große Anlage lohnt sich daher nicht.

Eine zweckmäßige Richtgröße zur sinnvollen Dimensionierung ist Ihr Jahresstromverbrauch. Wenn dieser z. B. 10.000 kWh beträgt, beträgt eine sinnvolle Maximalleistung 10 kWp (also ein kWp pro 1000 kWh Jahresverbrauch). Wenn Sie vorhaben, demnächst ein E-Auto anzuschaffen, können Sie vorausschauend die PV-Anlage etwas größer planen. Wenn Ihr Dach keine idealen Voraussetzungen bietet, dann ist auch eine etwas kleinere Anlage in Ordnung. Der Eigennutzungsgrad steigt dann. (Das ist der Anteil des Stroms, den Sie unmittelbar selbst verbrauchen.)

Für jedes kWp Leistung wird Ihre Anlage pro Jahr ungefähr 1000 kWh Strom produzieren. Der exakte Wert hängt davon ab, wo sich Ihr Haus befindet und wie die PV-Module orientiert sind. Bei einer südseitigen Montage in Österreich oder der Schweiz wird es eher in die Richtung 1200 kWh pro kWp gehen, bei einer Ost- oder Westorientierung in Norddeutschland vielleicht nur 800 kWh pro kWp.

Es gibt ausgezeichnete Online-Rechner, die auf der Basis des Wohnorts und der Ausrichtung der Module den voraussichtlichen Jahresertrag abschätzen können. Am besten funktioniert die von der EU initiierte PVGIS-Website (Photovoltaik Geographical Information System):

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/de

Um noch einmal zurück zum Ausgangspunkt dieser Überlegungen zu kommen: Wenn Sie einen Jahresverbrauch von 10.000 kWh haben und eine PV-Anlage mit 10 kWp errichten, können Sie etwa so viel Strom produzieren, wie Sie im Jahr verbrauchen. Leider stimmen die Produktions- und Verbrauchszeiten nicht überein. Typischerweise können Sie etwa ein Drittel Ihres PV-Ertrags unmittelbar nutzen; die restlichen zwei Drittel müssen Sie in das öffentliche Netz einspeisen. (Mit einem Stromspeicher können Sie den Eigennutzungsanteil deutlich erhöhen – siehe Abschnitt 8.2.)

Photovoltaik und Wärmepumpe – eine zweckmäßige Kombination?

Ich habe es in der Einleitung dieses Kapitels ja schon erwähnt: In der Zeit, wo Sie Ihre Wärmepumpe am intensivsten nutzen, produziert Ihre PV-Anlage am wenigsten Strom. Lohnt sich eine PV-Anlage überhaupt?

Bei der Betrachtung dürfen Sie zum einen die Wärmepumpe nicht als einzigen Verbraucher sehen. Ihr Haus braucht die ganze Zeit für alle möglichen Geräte Strom. Wenn Sie die PV-Anlage vernünftig planen und nicht allzu teuer realisieren, lohnt sich diese – ganz egal, ob Sie mit Wärmepumpe heizen oder nicht. (Unzählige Häuser haben eine PV-Anlage, aber keine Wärmepumpe.)

Zum anderen wird die Stromproduktion von PV-Anlagen im Winter oft unterschätzt. Ja, von Anfang November bis Anfang Februar (also sechs Wochen vor bis sechs Wochen nach Wintersonnenwende am 21.12.) ist der Ertrag mager: Es gibt nur wenige Stunden Helligkeit. Selbst da sind häufig Wolken am Himmel. Zudem ist der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen sehr flach.

Aber Sie heizen normalerweise ab Oktober und oft bis Ende April, je nach Wetter womöglich in den Mai hinein. Und während dieser Monate kann die PV-Anlage der Wärmepumpe durchaus nennenswerte Strommengen zur Verfügung stellen. Schließlich verwenden Sie die Wärmepumpe auch im Sommer: auf jeden Fall, um Warmwasser zu erzeugen, womöglich auch zur Kühlung Ihres Hauses. Zu dieser Jahreszeit liefert Ihre PV-Anlage mehr als genug Strom (siehe Abbildung 6.17).

Die Amortisationszeit der PV-Anlage lässt sich zwar abschätzen, aber nicht exakt ausrechnen, weil sie von einem unbekannten Faktor abhängt: der Entwicklung des Strompreises in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Die PV-Anlage lohnt sich umso eher, je höher der Strompreis ist. In gewisser Weise ist eine PV-Anlage wie eine Versicherung: Ein hoher Strompreis ist eigentlich schlecht für den Betrieb einer Wärmepumpe. Aber wenn Sie eine PV-Anlage haben, kompensieren Sie diesen Unsicherheitsfaktor teilweise.

PV-Module für den Winterbetrieb ausrichten?

Im Winter ist selbst produzierter PV-Strom zum Heizen besonders wertvoll. Lohnt es sich daher, die Ausrichtung der PV-Module speziell auf den flachen Einfallswinkel der Sonnenstrahlen im Winter zu optimieren?

Um die Antwort kurz zu machen: Es lohnt sich nicht. Der ideale Neigungswinkel für die PV-Module im Winter beträgt rund 70°. Aber selbst bei einer derartigen Aufstellung gewinnen Sie in den Wintermonaten nur wenige Kilowattstunden Ertrag, weil die Sonne ohnedies nur kurz und selten scheint. Dafür verlieren Sie im Sommer rund zehn Mal so viel Ertrag. Soweit Ihr Dach Ihnen die Möglichkeit dazu gibt, sollten Sie die Module so aufstellen, dass Sie ganzjährig den besten Ertrag erzielen.