Lire la poésie

La poésie est un genre difficile à cerner. Existe-t-il des critères génériques ? Est-ce le vers ? (mais la forme poétique a évolué au xxe siècle) ; le lyrisme ? (mais les tenants de « l’art pour l’art » l’ont récusé) ; la distinction entre poésie et récit ? (mais il y a des poèmes narratifs). On retrouve dans la poésie du xixe siècle tout l’héritage des genres poétiques anciens. Un poème peut être épique (en racontant une histoire ample et triomphale), satirique (en s’attaquant par la dérision à un adversaire), didactique (en délivrant une vérité (sur le monde, sur l’homme). Un poème enfin – et c’est de plus en plus souvent le cas au xixe siècle – peut exprimer une émotion, de manière vibrante ou voilée. La nouvelle tripartition des genres à l’époque moderne (théâtre, roman, poésie) définit la poésie comme une expression singulière, produisant une émotion, par l’usage d’un langage différent, élaboré et non convenu.

Cadre pour l’étude d’un poème

(Les pistes proposées ici sont développées p. 105).

I. LA POÉSIE : APPROCHE HISTORIQUE

La poésie obéit à des définitions multiples et très problématiques. Faut-il la considérer comme un genre qui engloberait tous les poèmes (avec des sous-genres : poésie lyrique, satirique, didactique) ou comme une essence de certains textes – ce que, depuis Roman Jakobson, on nomme « poéticité », et qui donnerait une nature totalement différente à certains textes ? Ce qu’on appelle « poésie » est souvent relatif : résultat d’une décision, parfois d’une convention. Ce choix varie selon les époques. Une approche historique permet de voir les acceptions différentes de la « poésie ».

Au Moyen Âge, la poésie est artisanale et chantée – et elle est l’art des troubadours, puis des trouvères. Au xvie siècle, la poésie devient un langage sacré et magnifié – notamment sous l’influence de la Pléiade. Puis la poésie trouve des règles qui la codifient – en particulier avec Malherbe au xviie siècle. Elle devient facilement un jeu de salon, parfois une mise en forme des idées – comme la poésie didactique du xviiie siècle. Au xixe siècle, la poésie romantique rompt avec cette conception pour retremper la poésie aux sources de l’émotion, de l’imaginaire et du chant. La poésie moderne hérite de cette conception et la modifie. Elle revient au poème comme objet ; elle cherche à trouver un langage neuf, jusque dans l’invention de formes nouvelles (vers libre, poème en prose). Au xxe siècle, la poésie française, après le surréalisme qui donne une autre vision de la poésie, multiplie alors les formes nouvelles, comme si la poésie devait se réinventer chaque fois dans chaque poème.

Schématiquement, la poésie, originellement usage très réglé de la langue – comme l’attestent notamment sa pratique médiévale, l’importance originelle du vers et du rythme –, s’est orientée vers un usage souvent déréglé de la langue dans la poésie moderne et contemporaine. L’aperçu historique permet de mesurer ce double aspect inhérent à tout acte poétique, le choix d’une contrainte qui devient conquête supérieure d’une liberté du langage.

La poésie du Moyen Âge et du xvie siècle

Les troubadours des xiie et xiiie siècles (comme Bernard de Ventadour) sont à l’origine de la poésie française, qui est alors chantée avec un instrument de musique : c’est la poésie lyrique, au premier sens du terme. Cette poésie gagne le nord de la France et devient la poésie des trouvères. Le lyrisme se développe alors de Rutebeuf à Villon, cependant qu’à la fin du siècle la poésie des Grands Rhétoriqueurs joue davantage des ressources du langage.

Au début du xvie siècle, Clément Marot est habile dans ces jeux savants mais fait aussi entendre, comme Villon, une voix personnelle et invente des formes poétiques nouvelles. Cette double orientation de la poésie se retrouve chez les poètes lyonnais et chez ceux réunis dans le groupe de la Pléiade autour de Ronsard et Du Bellay, qui exprime leur ambition dans un manifeste, Défense et Illustration de la langue française : humanistes, ils veulent faire du français une langue poétique et égaler les Anciens et les Italiens en étudiant et imitant leurs œuvres. Les leurs, de ce fait, sont d’une grande diversité : poésie élégiaque ou pétrarquiste, chanson légère, satire, méditation en « style élevé », poésie lyrique, satirique ou polémique, intervention dans la vie de la cité (Ronsard, Discours sur les misères de ce temps, 1562).

Agrippa d’Aubigné, obsédé par la mort et par la foi, compose une épopée, Les Tragiques, qui dénonce longuement les horreurs des guerres de Religion – imputées aux catholiques – avant d’évoquer l’espoir d’une résurrection céleste et cosmique.

La poésie du xviie siècle et du xviiie siècle

• la poésie « classique », de sa naissance à son bilan :

Malherbe, Prière pour le roi allant en Limousin (1605) et nombreux poèmes de circonstance (1606-1616).

Boileau, Satires et Épîtres (1666-1669), L’Art poétique (1674).

Théophile de Viau, Œuvres (1621).

Tristan L’Hermite, Les Amours (1638).

Saint-Amant, Le Poète crotté (1631), Moïse sauvé (1653).

• le poète du xviie siècle consacré par la postérité

La Fontaine, Les Fables (1668-1693).

• deux poètes du xviiie siècle :

Voltaire, Le Mondain (1736), Poème sur le désastre de Lisbonne (1756).

André Chénier, Bucoliques et Élégies (1785-1787), Odes et Iambes (1794).

Au début du xviie siècle en France, un poète fait autorité, Malherbe, qui rompt avec l’invention parfois débridée de ses prédécesseurs et entend régler le langage poétique. Mais, paradoxalement, les grands vers classiques appartiennent aux poèmes dramatiques de Corneille et de Racine.

La poésie la plus séduisante est le fait d’auteurs comme Théophile de Viau ou Tristan L’Hermite que, par facilité et par opposition à la rationalité, à l’équilibre attendus, on a appelés baroques. Ils chantent la nuit, un paysage horrible, la solitude, l’oisiveté, les fruits délectables… Ils ont toutes les audaces d’expression, le goût de la transgression. Ils le paient parfois de leur confort et de leur liberté.

La Fontaine est le grand poète du xviie siècle. Il a transformé un genre mineur, destiné aux enfants, en véritables poèmes, intégrant tous les genres (petites épopées subverties, idylles, contes, épîtres, discours…) et jouant de toutes les ressources du vers. En quelques mots, il fait surgir du « mensonge » de la « fable » un monde imaginaire, souvent humoristique, parfois amer, livrant une forme de « vérité » au terme d’une recherche poétique, inquiète et amusée.

Boileau a réalisé la synthèse rétrospective de ce que la poésie classique a représenté, faisant le bilan du siècle, de ses acquis et de ses règles dans son Art poétique et apportant sa pierre à l’édifice en écrivant des Épîtres et des Satires sur le modèle du poète latin Horace.

Le siècle des Lumières voit l’affaiblissement de la poésie, considérée comme une « éloquence harmonieuse » (Voltaire). La poésie de cette époque se trouve plutôt dans la prose lyrique ou enflammée de Rousseau et dans les poèmes de Chénier : c’est le poète des formes antiques (élégies, iambes) et du lyrisme mythologique retrouvés, faisant confiance à l’émotion et au charme d’une inspiration endeuillée annonciatrice du romantisme.

La poésie du xixe siècle

• Lamartine, Méditations poétiques (1820). • Hugo, Les Orientales (1829), Les Feuilles d’automne (1831). • Vigny, Poèmes antiques et modernes (1826), Les Destinées (1864, posthume). • Musset, Les Nuits (1835-1837). • Nerval, Les Chimères (1854). • Hugo, Les Contemplations (1856), La Légende des siècles (1859-1883). | et réaction parnassienne • Gautier, Émaux et Camées (1852). • Leconte de Lisle, Poèmes antiques (1852), Poèmes barbares (1862), Poèmes tragiques (1884). • Banville, Odes funambulesques (1857), Petit Traité de poésie française (1872). • Heredia, Les Trophées (1893). |

modernité • Baudelaire, Les Fleurs du mal (1857), Le Spleen de Paris (1869, posthume). • Verlaine, Poèmes saturniens (1866), Romances sans paroles (1874), Jadis et Naguère (1884). • Lautréamont, Les Chants de Maldoror (1869). • Rimbaud, Une saison en enfer (1873), Illuminations (1886). | • Mallarmé, L’Après-midi d’un faune (1876), Poésies (1887). • Tristan Corbière, Les Amours jaunes (1873). • Charles Cros, Le Coffret de santal (1873). • Laforgue, Les Complaintes (1885). |

Avec le romantisme de Lamartine, se fait jour la sensibilité nouvelle d’un moi blessé, mal défini, atteint d’une perte irréparable, et dont le chant se fait pure musique.

Victor Hugo incarne la figure du poète romantique, qu’il a fait évoluer vers le « mage ». Il développe l’exaltation du moi dans l’autobiographie poétique des Contemplations, se montre sensible à une nature habitée par l’esprit, dépasse toutes les limites dans le voyage, le rêve, le retour au passé et à l’histoire, la célébration de l’enfance ou de la vieillesse, la défense des opprimés, l’appel à la liberté et le combat politique.

Vigny demeure pour sa célébration de la poésie, « perle de la pensée », ses récits allégoriques et stoïques (« La Mort du loup »), ses grands cris bibliques, Musset pour son apologie vibrante de l’amour et de la souffrance rédemptrice (« Les Nuits ») mais aussi pour une petite musique d’autodérision. Nerval réhabilite les formes versifiées plus traditionnelles, évoque des figures mythiques, souvent énigmatiques, et fait entendre le secret mélodieux d’une poésie familière et savante, dont le sens ne saurait s’épuiser.

Contre le romantisme, son lyrisme et ses ambitions, Gautier prône « l’art pour l’art ». D’autres Parnassiens (Heredia, Banville), recherchent comme lui la perfection formelle et l’impersonnalité.

La naissance de la poésie moderne est associée au nom de Baudelaire, qui exalte la « modernité » dans l’art : « Il s’agit […] de tirer l’éternel du transitoire », du fugitif, du contingent, et même d’« extraire la beauté du Mal ». Héritier du Parnasse et d’un romantisme noir, il transforme le moi lyrique : la douleur se dit en se projetant dans des paysages et dans des objets (dans ses fameux « Spleens »). Il chante la poésie de la ville (dans les « Tableaux parisiens » et les poèmes en prose du Spleen de Paris), exhibe le corps jusqu’au scandale, rejette une imagerie convenue et le sentimentalisme au profit de la violence et du sarcasme.

La poésie moderne naît vraiment avec ses successeurs. Verlaine réoriente la poésie vers une pure musique. Rimbaud apparaît comme le poète d’un langage radicalement neuf (« absolument moderne »), énigmatique (selon le trop fameux « Je est un autre »). La « poésie subjective » (en réalité stéréotypée) se trouve disqualifiée, la forme poétique absorbe et dépasse tous les mots et tous les langages, le vers comme la prose. Le langage poétique se réinvente dans chaque poème. Mallarmé, d’abord continuateur de Baudelaire et de Rimbaud, revendique une poésie exigeante, qui refuse le langage prosaïque, reprenne à la musique son bien, donne « l’initiative aux mots » en effaçant à la fois le poète (c’est sa « disparition élocutoire ») et l’objet, remplacé par le signe poétique. La poésie devient langue à part, hermétique dans les vers sonores et mystérieux du sonnet en yx, « sonnet nul », « allégorique de lui-même »).

Le renouvellement radical de la poésie se manifeste chez des poètes que l’on appelle « symbolistes » (mouvement qui se réclame de Mallarmé, théorisé par Moréas), « décadents » (pour caractériser leur pessimisme « fin de siècle », qui s’exprime par l’humour et la provocation). Les Complaintes de Jules Laforgue ont parfois la modernité du clin d’œil parodique et de l’autodérision dans l’expression lyrique de la désespérance. Le même humour caractérise les poèmes de Tristan Corbière et Charles Cros.

Lautréamont, méconnu de son vivant, est devenu une référence absolue au siècle suivant – comme Rimbaud. Son recueil Les Chants de Maldoror, réécriture parodique de la Bible, d’épopées antiques, de grands textes classiques ou romantiques, dans sa fureur, son humour noir et son allégresse, qui déjouent tous les genres, toutes les formes, tous les tons, sonne la révolte de la poésie nouvelle. Son aspect constamment parodique en fait un modèle de la « réflexivité » chère désormais à la modernité.

La poésie du premier xxe siècle

• les poètes inspirés : Claudel, Cinq grandes odes (1910) – Péguy, Mystère de la charité de Jeanne d’Arc (1910). • les poètes du monde moderne : Verhaeren, Les Villes tentaculaires (1895) – Cendrars, Les Pâques à New York (1912), Prose du Transsibérien (1913) – Apollinaire, Alcools (1913). 1Saint-John Perse, Éloges (1911). Reverdy, Plupart du temps (1915-1922). Supervielle, Débarcadères (1922). Valéry, Charmes (1922). Michaux, La nuit remue (1934), Plume (1938). | « la constellation surréaliste » • Breton, Les Champs magnétiques (1920, avec Ph. Soupault), Clair de terre (1923), L’Union libre (1931). • Aragon, Feu de joie (1919), Le Paysan de Paris (1926). • Éluard, Capitale de la douleur (1926), L’Amour la poésie (1929). • Péret, Le Grand Jeu (1928). • Desnos, Corps et biens (1930). les poètes de la résistance Aragon, Le Musée Grévin (1943) – Éluard, Au rendez-vous allemand (1944) – Desnos, Le Veilleur du Pont-au-Change (1944) – Char, Feuillets d’Hypnos (1946). |

Au début du siècle, Claudel, doublement inspiré par Rimbaud et par sa foi catholique, réinvente un langage poétique, poème en prose dans Connaissance de l’Est, versets bibliques dans ses Cinq grandes odes. Péguy, après sa conversion, exprime sa foi dans des litanies poétiques mêlant la prose rythmée, le vers libre et le vers traditionnel.

Le renouvellement poétique s’opère surtout chez des poètes proches des peintres cubistes, adeptes d’une libre création formelle. La vie moderne et l’aventure sont exaltées par Blaise Cendrars. Apollinaire associe les formes médiévales et la modernité de la ville, la tradition d’une poésie amoureuse et la figure nouvelle d’une errance emportée au rythme du vers libre dépourvu de ponctuation.

Saint-John Perse, Reverdy ou Supervielle disent aussi les rapports, euphoriques ou angoissés, du poète et d’un monde parfois élargi jusqu’au cosmos. Valéry, d’abord continuateur de Mallarmé, fixe une définition exigeante de la poésie comme exercice de l’esprit. Henri Michaux remet en question le langage poétique traditionnel.

Les surréalistes décadrent les processus créatifs pour détacher la conscience de ses habitudes logiques et défendent l’autonomie de la poésie, art absolu de voir et de vivre. Breton veille à l’orthodoxie du mouvement en publiant un Manifeste du surréalisme (1924 – puis un second en 1930). Certains exclus du surréalisme (et d’autres) soutiennent « l’honneur des poètes » pendant la Résistance. C’est le cas d’Éluard, de Desnos et surtout d’Aragon qui, pour lutter contre les nazis et le régime de Pétain, pratique une poésie de « contrebande », savante, codée, reprenant tout un héritage culturel et la grande figure de la femme aimée (Les Yeux d’Elsa, 1942).

La poésie depuis la Seconde Guerre mondiale

Ponge, Le Parti pris des choses (1942). Prévert, Paroles et Histoires (1946). Saint-John Perse, Vents (1946), Amers (1957). René Char, Fureur et Mystère (1948). Senghor, Éthiopiques (1956). Césaire, Cahier d’un retour au pays natal (1956). | Aragon, Le Roman inachevé (1956). Philippe Jaccottet, L’Ignorant (1956), Airs (1967), À la lumière d’hiver (1977). Yves Bonnefoy, Du mouvement et de l’immobilité de Douve (1953), Dans le leurre du seuil (1975). Lionel Ray, Comme un château défait (1993). |

Il serait vain de chercher désormais à unifier le champ poétique en France depuis la Seconde Guerre mondiale. On se contentera ici d’évoquer quelques noms nouveaux et d’abord celui de Francis Ponge, inventeur d’une langue poétique qui entend prendre le parti des choses dans leur matérialité, leur mystère et leur évidence, mais « compte tenu des mots », c’est-à-dire en jouant sur leur forme graphique et phonique. La poésie orale de Prévert, proche de la chanson, a rencontré un succès populaire que ne connaît pas celle de René Char, beaucoup plus secrète, notamment dans l’usage du fragment, des aphorismes qui font pourtant sa célébrité (« Ah, le pouvoir de se lever autrement ! », Fureur et mystère). Saint-John Perse fait passer un souffle épique et lyrique dans des versets flamboyants et mystérieux, scandé par des éléments métriques. Une poésie dite de la « Négritude » fait entendre avec Césaire ou Senghor la parole de ceux qui veulent « être la bouche de ceux qui n’ont pas de bouche », les anciens peuples coloniaux.

Chaque poète désormais pose le problème de la définition de la poésie. D’où l’étonnement fréquent devant la poésie moderne – comme devant la peinture ou la musique de ses dernières décennies. Le vers n’est plus le repère sûr, pas plus que la belle image, pas plus que l’expression d’une émotion, amoureuse ou autre, clairement identifiable. C’est ainsi qu’il faut essayer de reprendre les critères poétiques pour voir à quel point ils ne cessent, par-delà les différentes époques, de poser la question de leur pertinence. Paradoxalement ce qui est trop nettement identifié comme poétique devient un peu attendu – et donc cesse de créer cette surprise espérée d’un poème. Dès lors la poésie est peut-être une des images les plus justes de ce qui arrive dans la vie, faite, comme disaient les surréalistes, de hasards et de rencontres.

II. LA POÉSIE : APPROCHE POÉTIQUE

Pendant très longtemps, en France, la poésie a été assimilée à l’art de faire des vers. C’est pourquoi il faut reprendre les définitions du vers, forme traditionnellement nécessaire (sinon suffisante) pour qu’il y ait un poème. Un texte poétique se reconnaît à son rythme qui s’entend, à sa disposition visuelle sur la page, qui se voit.

Simultanément et paradoxalement, la poésie est l’art de la différence et de l’écart – définition sans doute plus moderne. De ce point de vue, il a fallu aussi s’écarter du vers qui la fossilisait pour la faire revivre. Contrairement à la doctrine classique qui voyait dans la poésie, comme Boileau, la meilleure expression possible des idées, on s’accorde à considérer comme poétique ce qui donne la préférence aux mots, hésitant sans cesse entre leur forme (visuelle et sonore) et leur sens – d’où ces notions modernes de « fonction poétique », de « signifiance ». S’il est une constante de la poésie, c’est l’art (esthétique ou littéraire) d’installer un rythme (mais cette notion est problématique) et de renouveler notre vision du monde émoussée par l’habitude – d’où la force reconnue de l’image poétique.

Enfin la poésie est par excellence une voix : par opposition au théâtre qui fait alterner les voix ou au roman qui les mêle dans une polyphonie, elle fait entendre un timbre propre. C’est une monodie. D’où l’importance de ce sujet lyrique qui fait retentir sa parole et la fait entendre aussi à chaque lecteur qui peut se l’approprier.

OBSERVATION ET ANALYSE

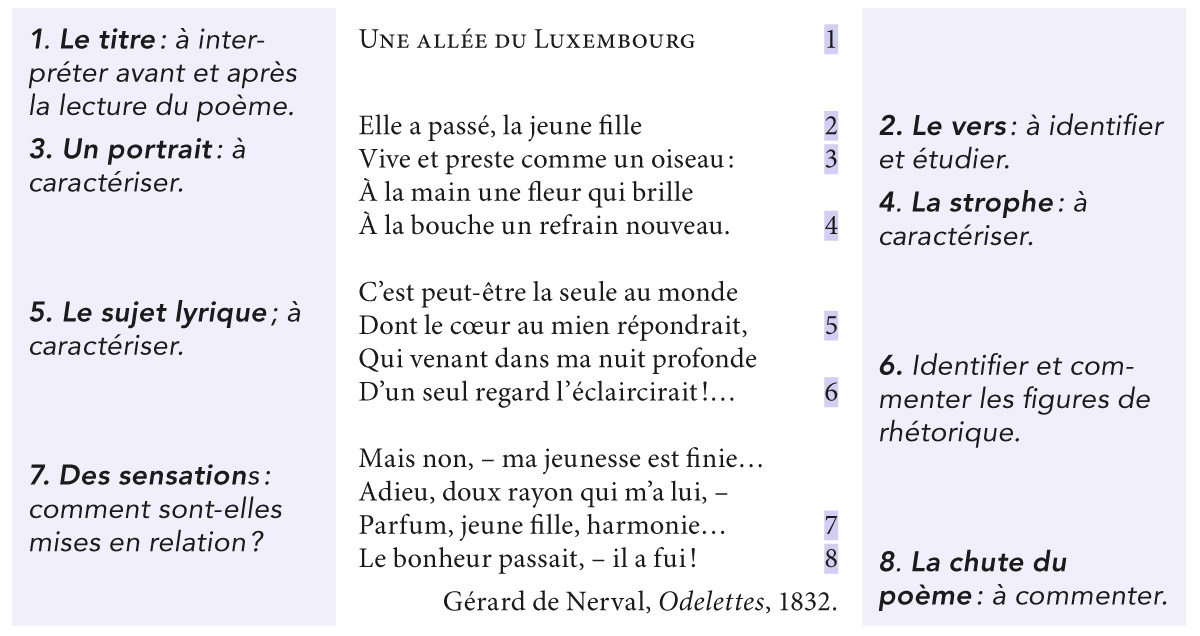

Retour sur le poème de Nerval présenté p. 99.

► 1. Le titre « Une allée du Luxembourg » laisse attendre un élément référentiel, précis : géographie d’une histoire détaillée. En réalité l’article indéfini prépare la suite : après la lecture du poème, on se rend compte de l’effacement poétique du lieu au profit d’une anecdote poétique elle-même indistincte, le passage fugitif d’une jeune fille, la tombée de la nuit après un espoir de lumière. Le paysage se fait mental.

► 2. L’octosyllabe, vers lyrique devenu celui de la poésie légère, est utilisé dans cette petite ode (comme déjà chez Ronsard : « Mignonne, allons voir si la rose… »). Il faut veiller à faire entendre le e caduc de jeune, qui compte ici pour deux syllabes puisque l’adjectif est suivi d’un nom commençant par une consonne.

► 3. Le portrait qui apparaît est poétique dans son art de la suggestion : nulle description précise du personnage mais la simple mention, presque magique, de son apparition. La figure n’est pas désignée par son nom mais simplement évoquée par une périphrase « la jeune fille », qui semble correspondre au topos de la belle inconnue, de la rencontre merveilleuse. Une comparaison confère aussitôt une sorte de grâce ailée (topos romantique, le charme de l’oiseau chez la femme, chez l’enfant, le caractère insaisissable et aérien, qu’on trouverait aussi chez Hugo) : « Vive et preste comme l’oiseau ».

► 4. La strophe se clôt dans un système de rimes croisées. C’est donc un quatrain isométrique d’octosyllabes qui respecte l’alternance de rimes féminines (fille/brille) et masculines (oiseau/nouveau). La légèreté de l’octosyllabe, l’alternance des rimes miment en quelque sorte le pas gracieux, aérien du personnage apparu. La poésie, par opposition à la prose qui avance tout droit et qui marche, selon une comparaison de Malherbe et de Valéry, représente une parole qui danse.

► 5. La première personne apparaît dans un déterminant possessif qui le désigne métonymiquement par le siège des émotions : « mon cœur ». Le conditionnel dit la solitude de celui dont le cœur reste seul et incompris – topos romantique, qu’on trouverait aussi chez Lamartine. Une consolation serait possible – l’écho du cœur de cette jeune fille – mais elle se dit à l’irréel du présent, comme s’il était déjà trop tard. La parole poétique réussie semble naître ainsi paradoxalement d’une communication qui n’arrive pas à s’établir avec le monde dans l’isolement obligé du poète, témoin exilé, à l’écart.

► 6. Une métaphore filée et une antithèse ferment la strophe : celles de l’ombre et de la lumière. Le poète est plongé dans l’ombre ; un regard pourrait lui apporter la grâce – à tous les sens du mot – de la lumière qui lui manque. L’amour virtuel est présenté sous la forme christianisée, fréquente dans le syncrétisme de Nerval, d’une rédemption lumineuse au fond de la nuit.

► 7. Des sensations se combinent et entrent en relation. Ce sont des perceptions heureuses – et inaccessibles, ou plutôt que seul le poème peut faire surgir dans sa suggestion. Elles relèvent de correspondances dans la mesure où elles représentent à la fois un bonheur possible sur le plan olfactif (« parfum »), visuel (« doux rayon »), sonore (« harmonie »), pleinement satisfaisant dans sa simplicité même.

► 8. Une émotion finale clôt le poème, celle de la déception, du bonheur qui a été manqué dans l’expérience relatée. Les trois dernières syllabes de l’ultime octosyllabe, après le tiret d’un silence, marquent la douleur de l’évanescence : « il a fui ». Mais, paradoxalement, c’est en disant la perte que le poème installe au contraire sa réparation et un moment d’enchantement des mots.

1. La poésie et le vers

La poésie, dans son acception étroite, est l’art de faire des vers ; le vers représente, musicalement, visuellement, le principe même de reconnaissance de l’objet poétique, à tout le moins jusqu’à l’époque moderne. Jean Cohen l’explique en ces termes : « le vers étant en effet une forme conventionnelle et strictement codifiée du langage, le poème avait une sorte d’existence juridique qui ne prêtait pas à contestation ». Le vers, du latin « versus », c’est ce qui revient, le sillon, par opposition à la prose « prosa oratio », discours qui va en ligne droite. Le principe du retour, du retour musical, du retour à la ligne, est fondateur de cet objet identifiable. Pour l’œil, le vers est nettement ce segment qui débute par une lettre majuscule et qui se termine avant la fin de la ligne – entre une mise en évidence et un silence. Selon l’expression de Claudel, c’est « une idée séparée par un blanc », et qui entre en résonance avec ce qui précède et ce qui suit.

Garant du poème, le vers a longtemps aussi été l’assurance de sa perpétuation. Par son rythme, sa régularité, ses retours précisément, il se grave dans la mémoire. En cela, il est aussi une forme qui permet la durée, un instrument mnémotechnique, le support de ce qui se fixe, se retient, se transmet.

Le vers traditionnel français (le mètre) s’organise autour d’un nombre fixe de syllabes prononcées, qui sont toutes considérées comme égales, indépendamment de leur longueur réelle (il ne s’agit pas de « pieds », qui désignent dans la poésie grecque et latine des groupes de syllabes déterminés). La lecture orale de la poésie demande une attention et des connaissances particulières car le vers doit être scandé (lu en faisant entendre chaque syllabe). Sa fin est marquée par la rime. Son rythme est déterminé par des accents.

Le décompte des syllabes

On compte dans le vers autant de syllabes que l’oreille perçoit de voyelles. Une syllabe est un groupe de phonèmes centré sur une seule voyelle phonique. Toutefois, le traitement du e caduc (dit aussi – à tort – muet, et noté par le signe [ə] dans l’alphabet phonétique) obéit à des règles qui rendent délicate la lecture des vers :

■ Un e caduc est élidé (non prononcé) en fin de vers (cette apocope caractérise les rimes dites féminines – voir p. 112) et, en fin de mot, devant un mot commençant par une voyelle ou un h muet. Tous les e sont élidés dans ce vers célèbre puisqu’ils sont suivis de voyelles ou qu’ils sont à la rime : « Heureux qui, comm(e) Ulyss(e) a fait un beau voyag(e). »

■ Un e caduc est sonore à l’intérieur d’un mot (bouleversé = 4 syl.) et, en fin de mot, devant un mot commençant par une consonne ou un h dit « aspiré » (qui ne se prononce pas mais interdit la liaison). Tous les e sont sonores dans ce vers de Du Bellay : « France, mère des arts, des armes et des lois ». Il arrive que Ronsard, selon l’usage ancien, compte encore comme une syllabe un e final devant consonne : « Marie, qui voudrait votre beau nom tourner. » Les poètes modernes comme Apollinaire pratiquent parfois l’apocope du e : « Les enfants de l’écol(e) viennent avec fracas / Vêtus de hoquetons et jouant d(e) l’harmonica. »

Deux autres règles sont à prendre en compte :

■ L’hiatus (la rencontre de deux sons voyelles), jugé disgracieux, est interdit entre deux mots dans la poésie classique, d’où l’importance des liaisons (« J’ai quelquefois [z] aimé : je n’aurais pas [z] alors […] », La Fontaine). Il est toléré quand le premier mot se termine par une consonne écrite (« l’orage / Maltraita le Pigeon en dépit du feuillage », La Fontaine) ou par un e caduc (« Quand on eut des palais de ces filles du Ciel / Enlevé l’ambroisie en leurs chambres enclose », La Fontaine).

L’interdiction de l’hiatus n’est plus respectée dans la poésie moderne (« Le pré est vénéneux, mais joli en automne », Apollinaire).

■ La diérèse, à l’intérieur d’un mot, permet de dissocier en deux syllabes une série comportant la lettre i (plus rarement u et ou) suivie d’une autre voyelle phonique. Le langage courant pratique la synérèse en prononçant cette suite en une seule syllabe, par exemple dans action, la lettre i notant la semi-consonne [j] ; la diérèse fait entendre deux syllabes et oblige à prononcer acti-on (dans l’alphabet phonétique [aksi͂ɔ] et non [aksj͂ɔ]).

La diérèse peut avoir une valeur stylistique. La Fontaine fait ainsi rugir l’emphase du nom du roi des animaux : « C’est que je m’appelle Li-on. » Elle trouve en outre ici (comme souvent) une justification savante dans l’étymologie latine qui comporte deux voyelles prononcées (leo → Li-on).

Exercice 11. Relever et commenter les diérèses contenues dans les vers du Tartuffe cités dans l’exercice 19 (p. 145). (Corrigé p. 219.)

Les différents vers français

Les vers pairs sont les plus connus.

L’octosyllabe (huit syllabes) est le vers le plus ancien, celui de la poésie narrative du Moyen Âge (les romans courtois de Chrétien de Troyes, les lais de Marie de France, le Roman de Renart) mais aussi de la poésie lyrique (« Le vent a laissé son manteau / De vent, de froidure et de pluie », Charles d’Orléans). C’est sans doute la plus grande longueur de vers que l’on puisse reconnaître à l’oreille, il n’est donc pas obligatoirement divisé par une césure (sur la césure, voir p. 114 et suiv.) et la place de celle-ci, quand elle existe, est variable. La concurrence avec des vers plus longs a changé le statut de l’octosyllabe qui est devenu un vers de poésie plus légère :

Mon beau Paris emprès Suresnes

De la Madeleine à Suffren

Que portes-tu dans ton panier

Il peut aussi avoir une valeur conclusive après des alexandrins :

C’est par toi que je vis Elsa de ma jeunesse

Ô saisons de mon cœur ô lueurs épousées

Elsa ma soif et ma rosée

Le décasyllabe (dix syllabes) est le vers noble du Moyen Âge, celui de la chanson de geste (La Chanson de Roland) et de la poésie lyrique (« Frères humains qui après nous vivez, / N’ayez les cœurs contre nous endurcis », Villon). Il le reste au xvie siècle : il est employé par Maurice Scève, Louise Labé, les poètes de la Pléiade ; Ronsard le choisit pour son épopéeLa Franciade. À la différence de l’octosyllabe, il n’est pas immédiatement perçu à l’oreille comme vers, d’où la nécessité d’une césure qui le partage en deux hémistiches.

L’alexandrin (douze syllabes) tire son nom du Roman d’Alexandre (vers 1180) mais ne s’est imposé comme le vers français par excellence qu’avec les poètes de la Pléiade : Ronsard (dans les Amours de Marie) et Du Bellay (dans Les Regrets) voyaient dans sa longueur la possibilité d’une expression plus familière du vers (le « beau style bas » de Ronsard). Cette longueur le ferait percevoir comme prosaïque s’il n’était partagé en deux hémistiches de six syllabes par une césure médiane. La structure régulière et binaire de l’alexandrin est propice à toutes les symétries, toutes les oppositions, tous les renversements internes. La familiarité prosaïque ou la noblesse possible de l’alexandrin, sa régularité ou sa souplesse sont devenues des enjeux de genre et de combat. La Fontaine écrit des alexandrins, tantôt nobles, tantôt familiers. L’alexandrin est noble – grâce aux parallélismes, aux antithèses de ses hémistiches – dans les tragédies de Corneille et de Racine ; il peut aussi devenir très familier, coupé, prosaïque dans la comédie de Molière. C’est en vertu de toutes ses potentialités que Victor Hugo le bouleverse en inventant le trimètre romantique, lui fait subir tous les traitements possibles (« J’ai disloqué ce grand niais d’alexandrin » – Les Contemplations). Protéiforme, transversal, omniprésent, sans cesse redéfini et contesté, l’alexandrin reste ainsi le vers de référence de notre poésie – mais aussi d’une grande partie de notre théâtre, jusqu’à Edmond Rostand. La poésie moderne s’est largement définie avec et contre l’alexandrin, poussant jusqu’au bout ses possibilités (chez Rimbaud ou Verlaine), réempruntant de manière cachée son rythme (chez Apollinaire), le neutralisant souvent en dodécasyllabe (vers de 12 syllabes, sans césure ni accent permettant de le reconnaître ; par exemple chez Jaccottet : « Alors, je me ressouviendrai de ce visage » – À la lumière d’hiver).

Grand maître de la versification, qu’il a revisitée et élargie, Aragon a utilisé dans Le Roman inachevé le vers de seize syllabes, qui paraît encore plus prosaïque, sauf quand il est perçu comme composé de deux octosyllabes :

J’ai traversé toute la France et toi tout au bout tu m’attends

Je revois le papier mural dans notre chambre à Carcassonne

Et le désespoir qu’on ne pouvait partager avec personne

Il est allé jusqu’au vers de vingt syllabes dans l’« Épilogue » à la fois grave et familier des Poètes (1969) :

J’ai choisi de donner à mes vers cette envergure de crucifixion

Et qu’en tombe au hasard la chance n’importe où sur moi le couteau des césures

D’autres vers pairs, plus courts, entrent souvent en composition avec l’alexandrin. L’hexasyllabe (six syllabes), notamment, perçu souvent comme un hémistiche, donne l’impression d’un soupir dans des strophes se terminant dans un souffle :

Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire,

Que les parfums légers de ton air embaumé,

Que tout ce qu’on entend, l’on voit ou l’on respire,

Tout dise : « Ils ont aimé ! ».

OBSERVATION ET ANALYSE

Il arrive que l’hexasyllabe soit employé seul – ce qui crée la musique verlainienne dans Romances sans paroles (voir p. 127) :

Il pleure dans mon cœur,

Comme il pleut sur la ville

► L’hexasyllabe, fréquent dans les chansons ou les romances, donne à cette « ariette oubliée » la musicalité simple d’une chanson. Mais cette simplicité sert un glissement célèbre qui permet de passer d’un microcosme intérieur (les pleurs dans le cœur, avec le redoublement sonore) à un macrocosme urbain saisi par analogie : la pluie sur la ville. Ce sont les rythmes et les sons qui guident ici le poème : la ressemblance phonique pleure/pleut (effet de paronomase) permet dans le premier hexasyllabe de construire un néologisme impersonnel des larmes, « Il pleure », sur le modèle de « Il pleut ». L’enchantement musical est d’autant plus grand que l’élément liquide unit les deux phénomènes, et que les larmes ont la forme et la matière des gouttes de pluie. Ce sont bien deux hexasyllabes qui se construisent donc dans ce parallélisme et non un hypothétique alexandrin découpé en deux hémistiches successifs – d’autant plus que le deuxième hexasyllabe ne rime ensuite avec aucun autre vers dans la strophe (rime dite « orpheline »).

Les vers impairs sont moins nombreux dans la poésie française mais n’en méritent pas moins d’être signalés.

L’heptasyllabe (sept syllabes), d’origine médiévale, se rencontre dans quelques fables de La Fontaine. Ce vers court au rythme variable (3/4, 4/3, 5/2) et facilement mémorisable convient aussi bien à la poésie légère de cette « Vieille chanson du jeune temps » :

Je ne songeais pas à Rose :

Rose au bois vint avec moi ;

Nous parlions de quelque chose,

Mais je ne sais plus de quoi.

qu’à la chanson grave de « La Rose et le Réséda » destinée sous l’Occupation à circuler de bouche en bouche dans laquelle Aragon unit

Celui qui croyait au ciel

Celui qui n’y croyait pas

L’ennéasyllabe (neuf syllabes) s’utilise exceptionnellement (chez Malherbe notamment) mais Verlaine le réhabilite en promouvant ce vers impair dans son « Art poétique » : « De la musique avant toute chose, / Et, pour cela, préfère l’Impair » (Jadis et Naguère). Il utilise aussi l’hendécasyllabe (onze syllabes), peu usité dans notre poésie : « De froids ruisseaux courent sur un lit de pierre » (« Crimen amoris »). Les autres vers impairs, plus courts (le pentasyllabe – cinq syllabes – et le trisyllabe), entrent souvent en composition chez La Fontaine, Rimbaud ou Verlaine.

Exercice 12. Identifier et analyser les différents mètres dans la première strophe et le refrain du « Pont Mirabeau » d’Apollinaire (Alcools, 1913). (Corrigé p. 219).

Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Et nos amours

Faut-il qu’il m’en souvienne

La joie venait toujours après la peine

Vienne la nuit sonne l’heure

Les jours s’en vont je demeure

À la fin du xixe siècle, la poésie française commence à transgresser les règles qui lui imposaient ses formes depuis trois siècles. Verlaine et Rimbaud multiplient les discordances rythmiques (voir p. 115) et le vers libéré ne respecte plus toutes les obligations et interdictions du modèle traditionnel concernant le décompte des syllabes, la rime, qui peut devenir simple assonance ou disparaître et ne plus se soumettre à l’alternance des terminaisons masculines et féminines (voir p. 112), le regroupement des vers, réunis en séquences inégales et non plus en strophes réglées, l’emploi des majuscules et de la ponctuation.

Au début du xxe siècle, des poètes comme Claudel, Saint-John Perse, Cendrars pratiquent le verset, intermédiaire entre le vers et le paragraphe. Il peut être rythmé par des éléments métriques reconnaissables et par des homophonies jouant le rôle de rimes internes, ou simplement, comme la prose poétique, par des groupes syntaxiques disposés en cadence, ou encore n’avoir d’autre mesure que le retour à la ligne.

C’est elle qui signale la pratique poétique de la manière la plus voyante (des doux poèmes d’enfants aux airs de rap aujourd’hui). Elle fonde, selon Aragon, la poésie française en la distinguant d’autres poésies et notamment de la poésie latine (Préface aux Yeux d’Elsa).

La rime est un système de liaison entre les vers. Elle a été précédée dans la littérature médiévale par l’assonance, c’est-à-dire l’homophonie, à la fin des vers, de la dernière voyelle accentuée.

Li quens Rollant ad la buche sanglente,

De sun cervel rumput en est li temples.

L’assonance apparaît aussi dans les vers modernes quand le poète ne se soucie plus de respecter strictement les règles classiques.

La rime est l’identité, entre des mots situés en fin de vers, de leur dernière voyelle (phonique) accentuée et éventuellement des phonèmes qui la suivent et la précèdent.

La qualité de la rime varie avec le nombre de phonèmes communs :

Les virtuoses de la rime, des Grands Rhétoriqueurs à Aragon, ont déployé tout un arsenal de rimes complexes (brisées, léonines, couronnées, équivoquées, annexées…) qui ne peuvent être évoquées ici.

La nature de la rime, elle, est fondée sur sa graphie :

L’alternance des rimes masculines et féminines est traditionnelle dans la poésie depuis la Pléiade. La poésie moderne ne la respecte pas toujours ou la remplace par une alternance phonique, celle des rimes vocaliques (terminées par une voyelle prononcée) et des rimes consonantiques (terminées par une consonne prononcée).

En outre, dans la poésie régulière et pour une question de liaison supposée, une rime terminée par un s ne peut rimer qu’avec un mot lui-même terminé par un s (ou un x) : pour rimer avec repos, il faut le pluriel à échos…

La disposition verticale des rimes s’organise selon trois combinaisons courantes :

– les rimes plates (ou suivies), selon le schéma aabb ;

– les rimes croisées (ou alternées), selon le schéma abab ;

– les rimes embrassées, selon le schéma circulaire abba.

D’autres organisations existent comme la rime redoublée (qui se répète plus de deux fois), la rime orpheline (sans écho), la rime continue (les vers sont alors monorimes).

Exercice 13. Analyser les rimes dans ces deux strophes de « La Chanson du Mal-Aimé » d’Apollinaire (Alcools). (Corrigé p. 220.)

La fonction de la rime est contradictoire, selon Baudelaire, puisque, comme le rythme, elle répond à un besoin humain à la fois de « monotonie », de « symétrie » et de « surprise » (projet de préface aux Fleurs du mal). Elle suscite et résout une attente : celle de l’homophonie (parfois aussi de l’homographie). Les sons, les lettres correspondent bien à ce qui est annoncé. Simultanément, la rime produit un effet inattendu puisqu’elle n’est pas toujours prévisible – parfois elle est d’autant plus heureuse qu’elle unit deux mots dont on n’attendait pas le rapprochement (phonique ou sémantique). Il est donc intéressant d’observer les mots que la rime associe, leur valeur de sens, mais aussi de convention ou de surprise. Dans les petites unités, elle permet une organisation en résonnant explicitement à la fin du vers et en marquant ainsi sa mesure. À l’échelle de plus grandes structures, elle permet ou bien le déroulement continu et suivi d’un poème (épopée, tragédie), ou bien de bâtir aussi des unités internes, lorsqu’il y a combinaison des rimes – et c’est alors le système des strophes, et même des formes fixes qui se composent de strophes.

OBSERVATION ET ANALYSE

Dans l’avant-dernière strophe du dernier poème des Fleurs du mal, « Le Voyage », le sujet lyrique invoque la mort de manière désespérée. Les rimes soulignent la véhémence de cet appel.

Ô Mort, vieux capitaine, il est temps ! levons l’ancre !

Ce pays nous ennuie, ô Mort ! Appareillons !

Si le ciel et la mer sont noirs comme de l’encre,

Nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons !

► Cette invocation funèbre met à la rime des mots d’un voyage d’ombre et de lumière : il s’agit de quitter un paysage de noirceur pour essayer de trouver un salut lumineux. D’où l’importance contrastée de ces mots, mots maritimes du départ (« l’ancre », « Appareillons »), et mots antithétiques du clair-obscur (« l’encre », les « rayons »). La disposition des rimes est croisée comme pour suggérer le balancement de ce départ rêvé. La quantité des rimes est riche (quatre phonèmes communs : [lãkr] et [rεj͂ɔ]) comme pour faire résonner longuement l’écho attendu de ce cri. Enfin l’alternance des rimes féminine (l’ancre/l’encre) et masculine (Appareillons/rayons) est tout à fait respectée par Baudelaire, jusqu’à l’homographie (un s final, même non prononcé, pour Appareillons comme pour rayons) – ce qui illustre la facture encore classique, à bien des égards, de ces vers.

Le rythme des vers

Il est déterminé par les accents que portent certaines syllabes, et qu’il faut savoir repérer (sur la place des accents en français, voir p. 51). Leur place est constitutive de la musique et de l’expressivité du vers. La singularité et la beauté du vers d’Éluard

La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur

proviennent du parallélisme des deux groupes nominaux dont les voyelles accentuées assonent : les « yeux » de la femme et le « cœur » du poète sont d’autant plus liés que les noms qui les désignent comportent deux phonèmes voisins ([ø] et [œ]) et sont précédés de deux autres noms que rapprochent leur sonorité commune ([Ur]) et leur sens.

L’analyse du rythme est délicate, elle prend en compte le mètre employé, la syntaxe de la phrase, ses sonorités. Un même vers peut en outre faire l’objet d’interprétations orales différentes.

OBSERVATION ET ANALYSE

Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau,

Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !

► Cette apostrophe célèbre est passible de plusieurs lectures. La lecture ordinaire met l’accent sur la troisième puis sur la dernière syllabe de l’octosyllabe : Hé ! bonJOUR, Monsieur du CorBEAU ! Mais une diction expressive et théâtrale pourrait faire porter l’accent, de manière plus expressive, sur les premières syllabes de l’interpellation : HÉ ! BONjour, MONsieur du Corbeau ! De même, on pourrait prononcer de manière explosive les deux que du vers suivant : QUE vous êtes joli ! QUE vous me semblez beau ! On accentuerait alors le ton de bonimenteur du renard, – au détriment sans doute de la musique régulière des vers.

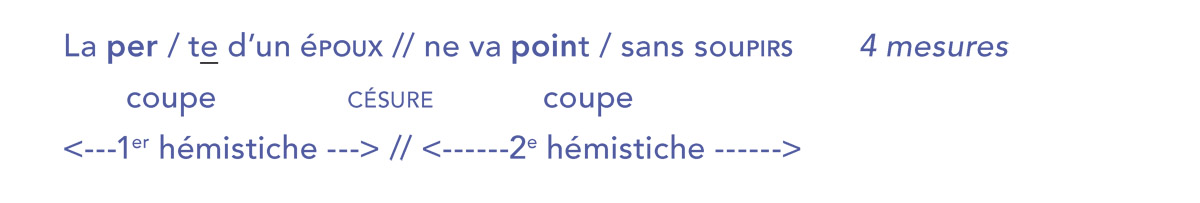

Les rythmes réguliers sont les plus familiers. L’alexandrin est rythmé ordinairement par deux accents métriques fixes placés sur la douzième syllabe (la rime est toujours accentuée) et sur la sixième, qui est ainsi suivie de la césure (marquée par //) : le vers est donc partagé en deux hémistiches. Dans chaque hémistiche, un autre accent, mobile, est suivi d’une coupe (marquée par /) qui le divise en deux mesures d’une à cinq syllabes. On parle d’alexandrin binaire, ou de tétramètre, comme dans ce vers de La Fontaine, rythmé 2 / 4 // 3 / 3 :

La structure syntaxique de la phrase et celle du vers doivent être concordantes, les groupes grammaticaux coïncidant avec les accents métriques. C’est ce que demande Boileau dans son Art poétique : « Que toujours dans vos vers, le sens coupant les mots, / Suspende l’hémistiche, en marque le repos. » On rencontre aussi, surtout à partir des romantiques, l’alexandrin ternaire (ou trimètre) composé de trois mesures égales, comme dans ce vers d’Hugo :

Toute la mer // semblait flotter // dans ses cheveux | 4 // 4 // 4 |

Le décasyllabe est divisé par la césure en deux hémistiches asymétriques, généralement de quatre et six syllabes pour créer un effet d’amplification rythmique, parfois de six et quatre syllabes, et de manière plus moderne en deux hémistiches de cinq syllabes. Porté par ce vers ancien, Valéry en a fait le principe du flux et du reflux rythmique de son « Cimetière marin » dans Charmes :

Ce toit tranquill//(e) où marchent les colomb(es) | 4 // 6 |

Entre les pins palpit//(e), entre les tomb(es). | 6 // 4 |

Les phénomènes de discordance peuvent rendre la lecture plus difficile. La concordance entre le mètre et le sens donne en effet au vers une unité qui permet en outre de le mémoriser facilement. Ce vers de Lamartine est resté dans les mémoires :

Un seul êtr/e vous manqu(e) et tout / est dépeuplé. | 3 / 3 // 2 / 4 |

Mais un poète peut introduire, généralement à des fins expressives, un décalage entre les structures métrique et syntaxique, soit à la césure, soit en fin de vers, créant ainsi des phénomènes de discordance. Victor Hugo s’est illustré dans ce travail de dislocation de l’alexandrin (qui a fait scandale dès les premiers vers de sa première pièce jouée, Hernani : « C’est bien à l’escalier / Dérobé »). Dans son sillage, l’alexandrin a été souvent délibérément malmené par les poètes de la fin du xixe siècle. Les exemples suivants sont empruntés à Rimbaud (« À la Musique »).

■ L’enjambement dépasse la limite métrique en fin de vers (enjambement externe) :

Je ne dis pas un mot : // je regarde toujours

La chair de leurs cous blancs // brodés de mèches folles

ou à la césure (enjambement interne) :

Sur les bancs verts, des clubs // d’épiciers retraités

■ Le rejet met en valeur un mot en le plaçant au-delà de la limite métrique :

Un bourgeois à boutons // clairs, bedaine flamande, Savoure son onnaing // d’où le tabac par brins | rejet interne |

Déborde – vous savez, // c’est de la contrebande – ; | rejet externe |

Le contre-rejet, inversement, place ce mot avant la limite métrique :

Très naïfs, et fumant // des roses, les pioupious | contre-rejets interne |

Caressent les bébés // pour enjôler les bonnes… | et externe |

OBSERVATION ET ANALYSE

Le poème célèbre de Rimbaud « Le Dormeur du val » joue d’emblée sur ces distorsions possibles :

C’est un trou de verdure où chante une rivière

Accrochant follement aux herbes ses haillons

D’argent ; où le soleil de la montagne fière

Luit : c’est un petit val qui mousse de rayons.

► Dans les deux premiers vers, un enjambement semble créer la vision lumineuse d’un paysage protégé de verdure ; puis deux rejets, l’un métaphorique et oxymorique (« ses haillons/D’argent »), l’autre rejetant au vers suivant un verbe monosyllabique (« Luit »), créent un effet de surprise, préparant celle qui clôt le poème, bâtie sur une chute funèbre (le trou de verdure va devenir « trous rouges », blessures mortelles d’un jeune soldat gisant dans ce paysage faussement bucolique).

Les redéfinitions du rythme

La prose elle-même est passible d’un traitement poétique. Fénelon au xviie siècle, Rousseau au xviiie siècle, Chateaubriand au xixe siècle développent une prose dont les lecteurs sentent la puissance et l’émotion poétique. Le rythme n’est pas celui d’un vers régulier mais celui de la phrase, dont on perçoit la construction interne, les segments ordonnés, les récurrences de sons (allitérations, assonances), l’utilisation de balancements binaires, d’organisations ternaires des éléments qui font résonner chaque phrase.

Contrairement à la prose poétique, le poème en prose est une construction autonome, un objet-poème, que Suzanne Bernard définit par trois critères : la brièveté, la cohésion, le caractère différent (donc poétique) du langage pratiqué. Baudelaire a consacré ce genre avec Le Spleen de Paris, qui réunit des textes de facture très diverse : méditations, dialogues, petits récits, apologues, descriptions, portraits, chroniques. Il peut contenir des éléments métriques aisément repérables dans la prose et que l’on appelle des vers blancs (dans un poème versifié, un vers blanc est un vers sans homophonie).

Exercice 14. Repérer les vers blancs dans le poème en prose de Ponge « 14 Juillet » cité dans l’exercice 3. (Corrigé p. 220.)

Dans la poésie moderne, la notion de rythme ne se confond plus avec le rythme d’un mètre régulier. Il ne reste même parfois comme critère de l’objet poétique que le critère minimum de la « brièveté » (essentiel pour Baudelaire) : un texte est perçu comme poème à partir du moment où il s’offre comme un texte court et clos. On ne peut non plus réduire le rythme à un décompte de syllabes et d’accents.

OBSERVATION ET ANALYSE

Baudelaire, « Harmonie du soir ».

1 Voici venir les temps où vibrant sur sa tige,

2 Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un encensoir.

3 Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir.

4 Valse mélancolique et langoureux vertige !

5 Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un encensoir ;

6 Le violon frémit comme un cœur qu’on afflige ;

7 Valse mélancolique et langoureux vertige.

8 Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir.

► Dans cette imitation de pantoum (poème malais importé par Victor Hugo et fondé notamment sur des reprises de vers), il n’est pas suffisant de dire que le rythme est celui d’alexandrins réguliers (6 / 6) en rimes embrassées. La reprise des mêmes vers d’une strophe à l’autre (les vers 2 et 4 deviennent les vers 5 et 7) crée un phénomène rythmique et incantatoire, fondé sur un déséquilibre. Par-delà les effets sonores perceptibles (allitérations en [v] et en [t] dès le premier vers), l’effet de reprise crée une impression d’hypnose et de crescendo. On réentend les vers mais leur sens se déplace. L’impression première de fête (tournoiement de la musique et des parfums) vire à la mélancolie (avec l’image du vers 6, rendue plus stridente et douloureuse par la diérèse). La caractérisation de la voûte céleste fait même l’objet d’une projection émotionnelle : un ciel n’est pas triste – c’est le sujet qui le regarde qui peut l’être, et c’est ainsi que Baudelaire crée ici (sans apparition nette de la première personne avant le dernier vers) un paysage musical.

La strophe est, au sens strict, un ensemble de quatre à dix vers réunis par une combinaison de rimes. Elle ne se confond, à proprement parler, ni avec la laisse (groupement médiéval de vers), ni tout à fait avec la stance qui correspond dans le théâtre préclassique à un monologue lyrique, à une sorte de pause poétique combinant les mètres et les rimes (les stances du Cid) – mais elle a aussi fait l’objet d’un traitement poétique hors du théâtre. La strophe peut être composée de vers de même mesure (strophe isométrique) ou de mètres différents (strophe hétérométrique).

Le distique est un groupe de deux vers rimant ensemble. Le quatrain réunit quatre vers aux rimes croisées ou embrassées. Le quintil, qui en compte cinq, demande, par son chiffre impair, une rime redoublée. Le sizain, strophe de six vers, combine un jeu de rimes plates et un jeu de rimes croisées ou embrassées. Le septain, qui se bâtit également sur trois rimes, a été pratiqué au Moyen Âge avant de revenir dans la poésie romantique (chez Hugo ou Vigny). Le neuvain est resté l’apanage de quelques poètes virtuoses. En revanche les strophes paires les plus longues, le huitain et le dizain, ont eu une immense fortune dès le Moyen Âge, tant elles permettaient de combinaisons de rimes. Ce sont les strophes des ballades de Villon.

Exercice 15. Analyser la disposition des vers dans l’avant-dernière strophe de la « Ballade des pendus » de Villon. (Corrigé p. 220.)

La pluye nous a debuez [lessivés] et lavez,

Et le soleil dessechiez et noircis ;

Pies, corbeaulx, nous ont les yeux cavez [enlevés],

Et arrachié la barbe et les sourcis.

Jamais nul temps nous ne sommes assis ;

Puis ça, puis la, comme le vent varie,

A son plaisir sans cesser nous charie,

Plus becquetez d’oiseaulx que dez a couldre.

Ne soiez donc de nostre confrairie ;

Mais priez Dieu que tous nous vueille absouldre !

Les poèmes à forme fixe

Ces poèmes obéissent à des agencements prédéfinis de strophes, selon des critères de répétition, de progression, de clôture finale.

Les formes fixes médiévales privilégient la répétition, notamment de la rime, et ont une disposition circulaire.

■ La ballade (voir l’exercice précédent) se compose de trois strophes isométriques et souvent carrées (le nombre de vers est égal au nombre de syllabes dans le vers, par exemple trois huitains d’octosyllabes). Elles sont bâties sur le même dispositif de rimes et se terminent par le même vers, qui constitue un refrain. Elles sont suivies d’un envoi adressé à une personne (souvent le « Prince » d’un concours de poésie, mais Jésus dans « L’Épitaphe Villon ») et correspondant à la seconde moitié d’une strophe.

■ Le rondeau est composé de trois strophes de 5, 3 et 5 vers, les deux dernières suivies d’un refrain qui reprend les premiers mots du poème. Il ne comporte que deux rimes (le refrain ne rime pas).

■ L’ode, d’inspiration antique, combine la répétition et la progression. Construite en trois temps, strophe, antistrophe et épode, elle a une mission de célébration (d’où sa solennité, ses apostrophes, ses références mythologiques) et chante aussi bien les événements solennels, les dieux et les héros (ode héroïque, pindarique) que plus simplement les plaisirs terrestres sur le modèle épicurien d’Horace. Largement définie par son ton et son contenu élogieux, l’ode est sans doute plus un genre poétique qu’une « forme » à proprement parler (puisqu’elle peut avoir plusieurs apparences et dimensions).

■ Le sonnet a traversé les époques depuis le xvie siècle, où il est arrivé d’Italie. Il se compose d’un premier ensemble, deux quatrains unis par les mêmes rimes embrassées (abba), et d’un deuxième constitué d’un sizain que la typographie divise généralement en deux tercets. Dans sa disposition italienne, ce sizain comporte un distique et un quatrain de rimes embrassées (ccd eed) ; le « sonnet français », adapté par Marot, utilise un quatrain de rimes croisées (ccd ede). Il a connu une nouvelle fortune à partir du xixe siècle, certaines de ses règles n’étant alors plus respectées.

Le sonnet est construit sur une progression qui va des quatrains (dont le dernier vers est souvent mis en valeur) aux tercets et se clôt par une chute : comme l’épigramme, brève et incisive, il est en effet souvent tenu de se terminer par un vers surprenant – la pointe (le « concetto » italien). Sa disposition en deux ensembles permet la formulation d’une antithèse, d’une comparaison ou d’une loi suivie de son exemple (ou l’inverse), un changement de voix ou de ton, une élucidation inattendue. Sa structure progressive et pyramidale en fait « une machine à penser », selon l’expression d’Aragon. Propre à toutes les expressions, il peut dire chez Du Bellay le sentiment amoureux comme la nostalgie du pays natal. Paradoxalement, cette forme fixe, si réglée qu’elle soit, s’est prêtée à un nombre inépuisable de variations formelles et thématiques.

Exercice 16. Analyser le jeu qui consiste à décrire le sonnet en le pratiquant dans ce poème de Tristan Corbière (Les Amours jaunes, 1873). (Corrigé p. 220.)

1 SONNET

avec la manière de s’en servir

Réglons notre papier et formons bien nos lettres :

Vers filés à la main et d’un pied uniforme,

Emboîtant bien le pas, par quatre en peloton ;

Qu’en marquant la césure, l’un des quatre s’endorme…

Ça peut dormir debout comme soldats de plomb.

Sur le railway du Pinde est la ligne, la forme ;

Aux fils du télégraphe : – on en voit quatre, en long ;

À chaque pieu, la rime – exemple : chloroforme,

– Chaque vers est un fil, et la rime un jalon.

– Télégramme sacré – 20 mots. Vite, à mon aide…

(Sonnet – c’est un sonnet –) ô Muse d’Archimède !

La preuve d’un sonnet est par l’addition :

– Je pose 4 et 4 = 8 ! Alors je procède,

En posant 3 et 3 -–Tenons Pégase raide :

« Ô lyre ! Ô délire ! Ô… » – Sonnet – Attention !

2. La poésie comme langage différent

La poésie ne se réduit pas à la versification, elle correspond à un usage particulier de la langue.

La poésie et l’écart

Jean Cohen, Jean Molino et Joëlle Gardes-Tamine définissent le langage poétique par la notion d’écart par rapport au langage ordinaire. Si les contraintes formelles, le langage réglé de la versification signalent pour l’œil et l’oreille le fait poétique, le poème n’en reste pas moins, chaque fois, le texte qui échappe précisément aux règles – règles du langage ordinaire, règles établies par ceux qui veulent que le poème soit un objet « conforme ».

Depuis Mallarmé, notamment, on rêve d’un « langage dans le langage ». Il est clair que le poème se signale d’abord par une évidence, il ne nous dit rien en soi, il nous dit d’abord, selon l’expression d’Antoine Compagnon : « Je suis un poème » (Le Démon de la théorie). Il donne ainsi un pouvoir aux mots qui n’est pas leur pouvoir ordinaire d’informer, de demander, de peser sur les choix d’un interlocuteur. Il en fait des « mots-choses », selon l’expression de Jean-Paul Sartre, qui analyse ainsi deux « vers admirables » de Rimbaud dans Qu’est-ce que la littérature ? (1948) :

Ô saisons ! Ô châteaux !

Quelle âme est sans défaut ?

Personne n’est interrogé ; personne n’interroge : le poète est absent. Et l’interrogation ne comporte pas de réponse ou plutôt elle est sa propre réponse. […] Il [Rimbaud] a fait une interrogation absolue ; il a conféré au beau mot d’âme une existence interrogative. Voilà l’interrogation devenue chose, comme l’angoisse du Tintoret était devenue ciel jaune. Ce n’est plus une signification, c’est une substance.

Tout texte poétique appelle donc une lecture particulière qui cherche à déceler moins ce que le texte signifie que l’effet qu’il produit dans son maniement des mots – avec un langage différent qui use souvent de tournures, d’expressions, de détails qui n’auraient pas leur place dans la communication ordinaire.

OBSERVATION ET ANALYSE

Apollinaire fait ainsi parler le sujet lyrique à la fin du poème « Marie » dans Alcools :

Je passais au bord de la Seine

Un livre ancien sous le bras

Le fleuve est pareil à ma peine

Il s’écoule et ne tarit pas

Quand donc finira la semaine

► La strophe semble débuter par la mise en évidence précise d’une promenade parisienne. Pourtant très vite, les vers perdent toute valeur narrative et informative. Pourquoi préciser « Un livre ancien sous le bras » ? Ce détail apparemment insignifiant désigne seulement l’environnement culturel et la nostalgie. Suit non une description de la promenade mais une analogie entre le fleuve et l’état d’âme du poète – sa « peine ». Et le dernier vers est encore logiquement en rupture avec ce qui précède en faisant entendre une question intérieure de lassitude, qui ne semble plus en rapport avec le fleuve. La poésie des vers vient de l’écart avec un récit circonstancié et habituel d’une promenade sur les bords de Seine – transformée ici en promenade mentale et mélancolique.

La fonction poétique du langage

Parmi les six fonctions du langage distinguées par Roman Jakobson (voir p. 32-33), la « fonction poétique » se caractérise par « l’accent mis sur le message pour son propre compte », c’est-à-dire la prise en considération du signifiant. De manière plus imagée, Sartre dit que le poète traite les mots comme le peintre les couleurs, le musicien les notes. Le mot dans un poème vaut moins par son sens lexical (sa dénotation) que par ce qu’il évoque ou suggère (sa connotation), par sa forme sonore (et parfois graphique).

pour aller plus loin

Jakobson, dans un article célèbre de 1960, « Linguistique et poétique » (repris en 1963 dans ses Essais de linguistique générale), définit la poésie comme la projection de l’axe paradigmatique (axe de la sélection et son principe d’équivalence) sur l’axe syntagmatique (axe de la combinaison) : le principe d’équivalence se trouve généralisé sur tout l’axe syntagmatique, qui fait que le langage poétique peut employer un mot pour un autre (tout l’arrière-plan d’un paradigme et de ses isotopies) et jouer sur des permutations possibles et des glissements de sens. Cela entraîne, par le biais de la versification, l’isomorphisme des plans (parallélisme ou équivalence entre niveaux prosodiques et sémantiques par l’interaction de la forme – la structure métrique, les sonorités – et du sens). Le langage poétique repose ainsi sur une série de couplages, de parallélismes d’ordre sonore, syntaxique, sémantique le long de la chaîne du poème (son axe syntagmatique). La rime et la structure métrique sont des facteurs d’équivalence et de « couplaison ».

La poésie joue aussi de la polysémie des mots : dans le vers d’Apollinaire « Oui je veux vous aimer mais vous aimer à peine », la locution « à peine » dénote la légèreté, l’effleurement, mais connote aussi la douleur (le lecteur entend également « avec peine »).

Tout signifie dans le poème, même sa disposition sur la page blanche. Le poème peut ainsi figurer une réalité, comme le montrent de manière exemplaire les Calligrammes d’Apollinaire et déjà son poème « Chantre », composé d’un vers unique et mystérieux :

Et l’unique cordeau des trompettes marines

Ce segment énigmatique et musical évoque un instrument ancien (sans doute ignoré du lecteur) qui ne comporte qu’une seule corde. L’utilisation du mot cordeau – et non du mot propre – permet de jouer sur l’homophonie avec corps d’eau, l’élément aquatique étant appelé ici par le nom de l’instrument (celui-ci n’a pourtant rien à voir avec la mer – ni avec une trompette…). La phrase laissée en suspens, le balancement de l’alexandrin binaire qui fait attendre une suite, la référence à une sonorité musicale inconnue peuvent intriguer le lecteur et le faire rêver, d’autant que la page blanche lui présente, sous la forme de ce vers unique, la ligne que forme cet « unique cordeau ».

OBSERVATION ET ANALYSE

Francis Ponge, dans sa réflexion sur les choses « compte tenu des mots », évoque ainsi « Le Verre d’eau » :

Le mot verre d’eau serait en quelque façon adéquat à l’objet qu’il désigne… Commençant par un v, finissant par un u, les deux seules lettres en forme de vase ou de verre.

► Ponge renoue ici avec un débat antique, issu du Cratyle de Platon. Les mots imitent-ils les choses ? Non sans humour, il fait voir dans un jeu de reflet un double récipient graphique qui ouvre et qui ferme l’expression verre d’eau dans la langue française, comme si le syntagme mimait en quelque sorte la forme même de l’objet qu’il désigne.

L’image poétique

Le terme d’image est polysémique. Il peut renvoyer à des données perceptives ou imaginaires (ce qu’on a l’impression de voir) comme à une réalité esthétique (l’image iconographique). Tous ces sens ne sont pas à négliger en poésie, où la force des représentations modernes est souvent de nous faire hésiter sur le statut de ce qui est présenté. Est-ce une vue, une vision, une hallucination, un souvenir, ou même la figuration verbale d’un tableau – ce qu’on nomme « ekphrasis » ? La communication poétique et moderne des sensations (les « correspondances » chez Baudelaire – en langage médical, « synesthésies ») accentue les équivalences possibles et l’incertitude de ce qui est perçu. Dans le célèbre sonnet des Fleurs du mal (« La Nature est un temple où de vivants piliers… »), ces correspondances sont à la fois horizontales – des sensations entre elles – et verticales – du monde matériel et du monde spirituel.

L’image littéraire, elle, correspond à un emploi des mots en figures, elle est rhétorique (voir p. 44). Dans la poésie traditionnelle, elle est d’autant plus recevable qu’elle est claire et reconnaissable : les images de la « flamme » et des « feux » comme expression métaphorique de la passion, du « cœur » comme lieu métonymique des sentiments se sont d’ailleurs lexicalisées (sont devenues des catachrèses). Toute une poésie amoureuse inspirée par Pétrarque n’a cessé de produire des variations sur de grandes antithèses métaphoriques, dès les épigrammes de Marot en France : « Anne par jeu me jeta de la Neige / Que je croyais froide certainement ; / Mais c’était feu, l’expérience en ai-je, / Car embrasé je fus soudainement. »

L’évolution poétique de l’image tend à en faire au contraire quelque chose de nouveau, d’inattendu – ce qu’Aragon, dans un jeu de mots, nomme un peu ironiquement « le stupéfiant-image » dans Le Paysan de Paris. C’est un rapprochement des réalités les plus opposées, une confrontation opaque, un brouillage de l’élément figuré et de l’élément figurant, un bouleversement d’autant plus grand que le lecteur ne le comprend pas tout de suite ou pas exactement. La force poétique de l’image tient alors dans sa possibilité de révélation de ce que le langage ordinaire ne peut pas communiquer, dans sa capacité à unir ce qu’aucun discours logique ne pourrait réunir.

OBSERVATION ET ANALYSE

« Le Bateau ivre » de Rimbaud développe une suite d’images hallucinantes de voyages maritimes, de chocs physiques et verbaux.

J’ai heurté, savez-vous, d’incroyables Florides

Mêlant aux fleurs des yeux de panthères à peaux

D’hommes ! Des arcs-en-ciel tendus comme des brides

Sous l’horizon des mers, à de glauques troupeaux !

► L’efflorescence des couleurs, avec le sème floral (« Florides », « fleurs des yeux ») et céleste (« arcs-en-ciel », « horizon »), unit les éléments opposés, le microcosme de l’œil et le macrocosme des mers, et on assiste à une inversion stupéfiante du règne humain et du règne animal dans le renversement des expressions attendues : « des yeux de panthères à peaux / D’hommes ! ».

Exercice 17. Pour commenter les douze premiers vers du poème de Philippe Jaccottet « Fruits » (Airs, Gallimard, 1967), étudier les isotopies et les images littéraires. (Corrigé p. 221.)

Dans les chambres des vergers

ce sont des globes suspendus

que la course du temps colore

des lampes que le temps allume

et dont la lumière est parfum

On respire sous chaque branche

le fouet odorant de la hâte

*

Ce sont des perles parmi l’herbe

de nacre à mesure plus rose

que les brumes sont moins lointaines

des pendeloques plus pesantes

que moins de linge elles ornent

3. Le poète et son lecteur

Qui parle dans un poème ? C’est un premier problème de terminologie. On donne souvent directement le nom du poète comme s’il s’exprimait en son nom propre. Ce n’est pas Rimbaud qui parle dans « Le Bateau ivre » mais cette entité improbable que désigne précisément le titre – et qui pourtant parle un peu au nom du poète Rimbaud, raconte une expérience d’ivresse, de crise et de désillusion transformée en appel au naufrage : « Ô que ma quille éclate ! Ô que j’aille à la mer ! » Le sujet qui parle n’est donc pas non plus un sujet totalement construit de manière fictive, comme l’est le narrateur dans le récit romanesque. Ni moi autobiographique, ni moi fictif, le moi lyrique est cette étrange personne qui est et qui n’est pas le poète lui-même, qui fait entendre une voix dans laquelle tout lecteur est susceptible d’entendre sa voix propre. Il faut donc toujours examiner ce qui marque et universalise une figure du sujet lyrique dans un poème – mais aussi son (ou ses) destinataire(s), dessiné(s) ou non dans le texte (de la femme à qui est adressé un poème d’amour à tout destinataire potentiel du texte). Lire un poème, c’est ainsi trouver une parole commune ou, comme dit Char, une « commune présence », la parole d’un autre qui peut devenir la parole du lecteur : une parole plus dense, plus chargée de sons et de sens, plus récurrente aussi (le poème installe l’idée d’un retour dans l’esprit du lecteur).

OBSERVATION ET ANALYSE

Verlaine exprime un rêve amoureux dans le sonnet « Mon rêve familier » (Poèmes saturniens) :

Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant,

D’une femme inconnue, et que j’aime, et qui m’aime

Et qui n’est, chaque fois, ni tout à fait la même

Ni tout à fait une autre, et m’aime et me comprend.

► Si l’être aimé et rêvé est indéfinissable, le sujet qui énonce ce rêve l’est aussi, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, mu par le bercement de sa propre voix qui dissémine la lettre m et le verbe « aime » dans le murmure de sa parole.

La figure du poète

On a dès lors coutume d’identifier la poésie à la poésie lyrique, et souvent à la poésie lyrique intime, où une personne dévoile ses affects les plus secrets et les plus douloureux. D’où ces thèmes poétiques si fréquents de l’amour, du ravissement, de la perte, du deuil et de la mélancolie, parfois attachés à des formes : plainte de l’objet perdu dans l’élégie, célébration de l’objet adoré dans l’ode. La poésie semble indissociable de l’émotion – ou de ce que Michel Collot nomme, en reprenant une expression de René Char, « la matière-émotion ». C’est dans la matérialité des mots que réside cette puissance du poète, déjà proclamée par Du Bellay dans Défense et Illustration de la langue française. Le poète atteint par là un pouvoir que l’Antiquité et Cicéron réservaient à l’orateur, communiquer toutes les émotions possibles à son lecteur : « Celui-là sera vraiment le poète que je cherche en notre langue qui me fera indigner, apaiser, éjouir, douloir [souffrir], aimer, haïr, étonner [bouleverser], bref qui tiendra la bride de mes affections [émotions]. » On sait la variation que les siècles valorisant la poésie ont produite sur ce pouvoir démiurgique du poète : stimulateur de toutes les émotions et égal des grands pour la Pléiade, génie chargé d’une mission de mage ou de prophète dans la poésie romantique, « voyant » et « voleur de feu » dans une lettre exaltée de Rimbaud. Le mythe fondateur d’Orphée nous montre un poète capable de mettre en mouvement la nature entière par son chant mais aussi, dans une initiation interdite aux autres mortels, de descendre dans l’univers de la mort pour aller chercher l’être aimé.

Exercice 18. Comment interpréter ce dernier tercet du sonnet initial et célèbre des Chimères de Nerval, « El Desdichado » ? (Corrigé p. 221.)

Et j’ai deux fois vainqueur traversé l’Achéron,

Modulant tour à tour sur la lyre d’Orphée

Les soupirs de la sainte et les cris de la fée.

La lecture de la poésie

La poésie ne se lit donc pas nécessairement de manière continue. On peut cueillir tel ou tel fragment, tel ou tel poème, tel ou tel vers dans le vagabondage de la lecture – ou bien décider de lire un recueil dans sa continuité. C’est affaire de goût et de décision du lecteur, mais aussi d’architecture des recueils poétiques. Certains ne font que réunir des poèmes dans un ordre que l’on peut considérer comme aléatoire et qui permet d’ouvrir l’ouvrage à n’importe quelle page : on peut considérer ainsi les Illuminations (que Rimbaud n’a jamais publiées). En revanche, l’ouvrage quasi contemporain du même auteur, Une saison en enfer, semble bâtir la progression narrative et mentale d’une crise, d’un prologue (« Jadis, ma vie était un festin ») à un départ final. Mais, même dans ce deuxième cas, la poésie ne se lit pas comme un roman captivant que l’on ne peut quitter des yeux.

Elle est réussie, selon le poète Yves Bonnefoy, quand elle suggère au lecteur des associations mentales, quand elle le pousse non à terminer vite sa lecture mais « à lever les yeux de son livre » – à voir soudain autrement le monde ou ce qui se passe en lui-même. En ce sens, la poésie – radicalisée en essence de la littérature – construit un langage propre, qui, dans ses définitions modernes, « ne raconte pas d’histoires » (jeu de mots d’Henri Meschonnic pour dire la vérité de la poésie moderne et son refus aussi de bâtir des schémas narratifs). Depuis Rimbaud et Mallarmé, on oppose ainsi facilement la poésie à la parole de tout récit (ce qui est aux antipodes de son ancienne définition épique où la poésie était récit en vers) ; on l’oppose à toute démarche mimétique (qui est également aux antipodes de la définition de la poésie par Aristote comme fiction mimétique) : la poésie bâtirait son propre univers de langage, refusant la désignation d’un référent (« l’universel reportage » selon Mallarmé) ; elle n’informerait pas et ne signifierait pas ; elle ne produirait pas d’influence directe sur le destinataire et procèderait de la suggestion : intransitive, perlocutoire, connotative, selon des expressions savantes.

Cette conception autonome (« autotélique ») de la poésie ne laisse pas d’être problématique et il serait dangereux de l’enfermer dans sa condition linguistique, de considérer qu’elle ne mettrait en œuvre que la « fonction poétique » du langage, à l’exclusion des autres. Cela reviendrait, nous dit Yves Bonnefoy, à lui dénier la possibilité de « représenter authentiquement un objet du monde » et de « formuler une vérité indépendante du texte » alors qu’elle est aussi « connaissance » (Entretiens sur la poésie, Mercure de France, 1992). Michel Collot, favorable à « un nouveau lyrisme », rappelle de son côté que « toute expérience poétique engage au moins trois termes : un sujet, un monde, un langage », et que certains poètes ont tort de l’oublier : « En accentuant l’écart entre le langage poétique et la langue commune, ils cultivent désormais un hermétisme de commande, qui risque de détourner beaucoup de lecteurs de la production poétique contemporaine » (Paysage et poésie du romantisme à nos jours, José Corti, 2005).

Pour le lecteur, il s’agit donc d’appréhender cet univers propre que bâtit la poésie – en regardant les grandes structures à l’échelle du recueil (découpage, sections, genres pratiqués, vers utilisés, images récurrentes), mais aussi à l’échelle plus réduite de chaque poème, ce qui permet notamment de voir les phénomènes de construction, les significations possibles du titre, la valeur de l’incipit, le bouclage final par une clausule plus ou moins perceptible. Tout poème crée un système d’attente qu’il satisfait ou qu’il trompe, à la fois dans ses mots ou dans son rythme – ne serait-ce que par son dispositif de rimes dont l’effet est toujours par définition rétroactif.

Complément bibliographique

Aquien Michèle, Dictionnaire de poétique, Le Livre de poche, 1993.

– La Versification appliquée aux textes, Nathan, 1993.

Bernard Suzanne, Le Poème en prose de Baudelaire à nos jours, Nizet, 1988.

Buffard-Moret Brigitte, Précis de versification, Armand Colin, 2011.

Cohen Jean, Structures du langage poétique, Flammarion, 1971.

De Cornulier Bernard, Théorie du vers, Seuil, 1982.

Dessons Gérard, Introduction à l’analyse du poème, Nathan Université, 2000.

Dessons Gérard, Meschonnic Henri, Traité du rythme, Dunod, 1998.

Jakobson Roman, Questions de poétique, Seuil, 1973.

Mazaleyrat Jean, Éléments de métrique française, Armand Colin, 1974.

Molino Jean, Gardes-Tamine Joëlle, Introduction à l’analyse de la poésie, t. 1 et 2, PUF, 1987.

Rabaté Dominique (dir.), Figures du sujet lyrique, PUF, 1996.

Richard Jean-Pierre, Poésie et profondeur, Seuil, 1955.

Riffaterre Michael, Sémiotique de la poésie, Seuil, 1983.

III. APPLICATION

VERLAINE, ROMANCES SANS PAROLES (1874)

1. Approche globale du recueil

Pour avoir un aperçu synoptique du recueil, on complètera le tableau suivant en numérotant les poèmes de 1 à 23.

poèmes | mètres | strophes | rimes |

ariettes oubliées | |||

1. I | 7 s. | 3 str. de 6 vers | M/F |

[…] | |||

23. Beams – Douvres-Ostende, à bord de la « Comtesse-de-Flandre », 4 avril 1873 | 12 s. | 4 str. de 4 vers | M/F |

Ce court recueil est composé de quatre sections (que l’on peut appeler aussi cycles pour souligner leur unité) pourvues d’un titre, la troisième se présentant comme un long poème réunissant sept groupes de trois quatrains qui constituaient initialement sept poèmes.

Les titres postulent une beauté et une harmonie musicale (« romances », « ariettes »), avant de viser une beauté picturale (« paysages », « aquarelles »), selon deux références fréquentes en poésie, la musique et la peinture. Le titre du recueil, qui figure déjà dans le poème « À Clymène » (« Mystiques barcarolles, / Romances sans paroles » – Fêtes galantes, 1869) reprend celui que Mendelssohn avait donné à ses airs pour piano, Lieder ohne Worte : les « romances sans paroles » sont, selon Littré, « des morceaux de piano ou de quelque instrument assez court, et présentant un motif gracieux et chantant ». Le langage aspire à se faire pure musique par-delà les mots, mais sur un mode mineur, cher à Verlaine. L’ariette, dont le suffixe dit le caractère petit et également gracieux (petite aria) est un petit air pour l’opéra-comique, qui alterne avec des passages dialogués. On reconnaît là un principe du mouvement qui s’appellera « symboliste » et qui a fait sien le premier vers célèbre de l’« Art poétique » de Verlaine (écrit en 1874 et publié plus tard dans Jadis et Naguère) : « De la musique avant toute chose. »

La tonalité lyrique, au sens premier du mot (qui se rattache à un instrument de musique – cf. 2 : « L’ariette, hélas, de toute lyre »), est donc essentielle dans ces Romances sans paroles. Ce lyrisme intimiste et purement musical n’est pas l’expression débridée des émotions du sujet romantique. La première personne est très souvent effacée, dédoublée métonymiquement en l’« âme » et le « cœur » (2 et 7), disséminée dans le paysage (dès le premier poème). Toutefois, les dates et les lieux mentionnés dans les titres et les indications figurant au bas de certains poèmes semblent faire référence à des moments précis de la vie du poète. Le lecteur est donc incité à s’informer sur les circonstances de composition de ce recueil et à comprendre qui forme avec le je poétique le couple désigné par la première personne du pluriel (1, 4, 13), à qui font référence les pronoms de la deuxième personne (1, 2, 16, 17, 18, 21) et ceux de la troisième (5, 19, 22 et 23), qui est « cette femme » qu’il a fallu fuir (7), la « pauvre enfant », la « lamentable sœur » qui n’a pas compris l’« amour brave et fort » qui lui était porté (« Child wife », 21).

2. La poésie et le vers

Verlaine contribue largement à changer la perception du vers. Dans l’ariette VII, si la répétition de « triste » peut encore appartenir à un code lyrique, celle d’« à cause » met curieusement en valeur une locution grammaticale et donne l’impression d’un sanglot ou d’un bégaiement expressif dans l’octosyllabe : « Ô triste, triste était mon âme / À cause, à cause d’une femme. »