CHAPITRE XVII

TRAITÉ AVEC LA SAVOIE. MARIAGE DU DUC DE BOURGOGNE. PAIX DE RYSVICK. ÉTAT DE LA FRANCE ET DE L’EUROPE. MORT ET TESTAMENT DE CHARLES II, ROI D’ESPAGNE

La France conservait encore sa supériorité sur tous ses ennemis. Elle en avait accablé quelques-uns comme la Savoie et le Palatinat ; elle faisait la guerre sur les frontières des autres. C’était un corps puissant et robuste, fatigué d’une longue résistance et épuisé par ses victoires ; un coup porté à propos l’eût fait chanceler. Quiconque a plusieurs ennemis à la fois ne peut avoir, à la longue, de salut que dans leur division ou dans la paix. Louis XIV obtint bientôt l’un et l’autre.

Victor-Amédée, duc de Savoie, était celui de tous les princes qui prenait le plus tôt son parti, quand il s’agissait de rompre ses engagements pour ses intérêts. Ce fut à lui que la cour de France s’adressa. Le comte de Tessé, depuis maréchal de France, homme habile et aimable, d’un génie fait pour plaire, qui est le premier talent des négociateurs, agit d’abord sourdement à Turin. Le maréchal de Catinat, aussi propre à faire la paix que la guerre, acheva la négociation. Il n’était pas besoin de deux hommes habiles pour déterminer le duc de Savoie à recevoir des avantages. On lui rendait son pays ; on lui donnait de l’argent ; on proposait le mariage de sa fille avec le jeune duc de Bourgogne, fils de Monseigneur, héritier de la couronne de France. On fut bientôt d’accord (juillet 1696) : le duc et Catinat conclurent le traité à Notre-Dame de Lorette, où ils allèrent, sous prétexte d’un pèlerinage de dévotion, qui ne fit prendre le change à personne. Le pape (c’était alors Innocent XII) entrait ardemment dans cette négociation. Son but était de délivrer à la fois l’Italie, et des invasions des Français, et des taxes continuelles que l’empereur exigeait pour payer ses armées. On voulait que les Impériaux laissassent l’Italie neutre : le duc de Savoie s’engageait par le traité à obtenir cette neutralité. L’empereur répondit d’abord par des refus ; car la cour de Vienne ne se déterminait guère qu’à l’extrémité. Alors le duc de Savoie joignit ses troupes à l’armée française. Ce prince devint, en moins d’un mois, de généralissime de l’empereur, généralissime de Louis XIV. On amena sa fille en France, pour épouser, à onze ans, le duc de Bourgogne qui en avait treize. Après la défection du duc de Savoie, il arriva, comme à la paix de Nimègue, que chacun des alliés prit le parti de traiter. L’empereur accepta d’abord la neutralité d’Italie. Les Hollandais proposèrent le château de Rysvick, près de La Haye, pour les conférences d’une paix générale. Quatre armées que le roi avait sur pied servirent à hâter les conclusions : quatre-vingt mille hommes étaient en Flandre sous Villeroi ; le maréchal de Choiseul en avait quarante mille sur les bords du Rhin ; Catinat en avait encore autant en Piémont ; le duc de Vendôme, parvenu enfin au généralat après avoir passé par tous les degrés depuis celui de garde du roi, comme un soldat de fortune, commandait en Catalogne, où il gagna un combat, et où il prit Barcelone (août 1697). Ces nouveaux efforts et ces nouveaux succès furent la médiation la plus efficace. La cour de Rome offrit encore son arbitrage, et fut refusée comme à Nimègue : le roi de Suède, Charles XI, fut le médiateur. Enfin la paix se fit, non plus avec cette hauteur et ces conditions avantageuses qui avaient signalé la grandeur de Louis XIV, mais avec une facilité et un relâchement de ses droits qui étonnèrent également les Français et les alliés. On a cru longtemps1 que cette paix avait été préparée par la plus profonde politique (septembre, octobre 1697).

On prétendait que le grand projet du roi de France était et devait être de ne pas laisser tomber toute la succession de la vaste monarchie espagnole dans l’autre branche de la maison d’Autriche. Il espérait, disait-on, que la maison de Bourbon en arracherait au moins quelque démembrement, et que peut-être un jour elle l’aurait tout entière. Les renonciations authentiques de la femme et de la mère de Louis XIV ne paraissaient que de vaines signatures que des conjonctures nouvelles devaient anéantir. Dans ce dessein, qui agrandissait ou la France ou la maison de Bourbon, il était nécessaire de montrer quelque modération à l’Europe, pour ne pas effaroucher tant de puissances toujours soupçonneuses. La paix donnait le temps de se faire de nouveaux alliés, de rétablir les finances, de gagner ceux dont on aurait besoin, et de laisser former dans l’État de nouvelles milices. Il fallait céder quelque chose dans l’espérance d’obtenir beaucoup plus.

On pensa que c’étaient là les motifs secrets de cette paix de Rysvick, qui en effet procura par l’événement le trône d’Espagne au petit-fils de Louis XIV. Cette idée si vraisemblable n’est pas vraie : ni Louis XIV ni son conseil n’eurent ces vues, qui semblaient devoir se présenter à eux. C’est un grand exemple de cet enchaînement des révolutions de ce monde, qui entraînent les hommes par lesquels elles semblent conduites. L’intérêt visible de posséder bientôt l’Espagne, ou une partie de cette monarchie, n’influa en rien dans la paix de Rysvick : le marquis de Torci en fait l’aveu dans ses Mémoires*1 manuscrits. On fit la paix par lassitude de la guerre, et cette guerre avait été presque sans objet ; du moins elle n’avait été, du côté des alliés, que le dessein vague d’abaisser la grandeur de Louis XIV, et dans ce monarque que la suite de cette même grandeur qui n’avait pas voulu plier. Le roi Guillaume avait entraîné dans sa cause l’empereur, l’Empire, l’Espagne, les Provinces-Unies, la Savoie. Louis XIV s’était vu trop engagé pour reculer. La plus belle partie de l’Europe avait été ravagée parce que le roi de France avait usé avec trop de hauteur de ses avantages après la paix de Nimègue : c’était contre sa personne qu’on s’était ligué, plutôt que contre la France. Le roi croyait avoir mis en sûreté la gloire que donnent les armes ; il voulut avoir celle de la modération ; et l’épuisement qui se faisait sentir dans les finances ne lui rendit pas cette modération difficile.

Les affaires politiques se traitaient dans le conseil ; les résolutions s’y prenaient. Le marquis de Torci, encore jeune, n’était chargé que de l’exécution. Tout le conseil voulait la paix. Le duc de Beauvilliers, surtout, y représentait avec force la misère des peuples ; Mme de Maintenon en était touchée ; le roi n’y était pas insensible. Cette misère faisait d’autant plus d’impression qu’on tombait de cet état florissant où le ministre Colbert avait mis le royaume. Les grands établissements en tout genre avaient prodigieusement coûté, et l’économie ne réparait pas le dérangement de ces dépenses forcées. Ce mal intérieur étonnait, parce que l’on ne l’avait jamais senti depuis que Louis XIV gouvernait par lui-même. Voilà les causes de la paix de Rysvick*2. Des sentiments vertueux y influèrent certainement. Ceux qui pensent que les rois et leurs ministres sacrifient sans cesse et sans mesure à l’ambition, ne se trompent pas moins que celui qui penserait qu’ils sacrifient toujours au bonheur du monde.

Le roi rendit donc à la branche autrichienne d’Espagne tout ce qu’il lui avait pris vers les Pyrénées, et ce qu’il venait de lui prendre en Flandre dans cette dernière guerre : Luxembourg, Mons, Ath, Courtrai. Il reconnut pour roi légitime d’Angleterre le roi Guillaume, traité jusqu’alors de prince d’Orange, d’usurpateur et de tyran. Il promit de ne donner aucun secours à ses ennemis. Le roi Jacques, dont le nom fut omis dans le traité, resta dans Saint-Germain avec le nom inutile de roi, et des pensions de Louis XIV : il ne fit plus que des manifestes, sacrifié par son protecteur à la nécessité, et déjà oublié de l’Europe.

Les jugements rendus par les chambres de Brisach*3 et de Metz contre tant de souverains, et les réunions faites à l’Alsace, monuments d’une puissance et d’une fierté dangereuses, furent abolis ; et les bailliages juridiquement saisis furent rendus à leurs maîtres légitimes.

Outre ces désistements, on restitua à l’Empire Fribourg, Brisach, Kehl, Philipsbourg ; on se soumit à raser les forteresses de Strasbourg sur le Rhin, le Fort-Louis, Trarbach, le Mont-Royal, ouvrages où Vauban avait épuisé son art, et le roi ses finances. On fut surpris en Europe, et mécontent en France, que Louis XIV eût fait la paix comme s’il eût été vaincu. Harlai, Créci et Callières, qui avaient signé cette paix, n’osaient se montrer ni à la cour, ni à la ville ; on les accablait de reproches et de ridicules, comme s’ils avaient fait un seul pas qui n’eût été ordonné par le ministère. La cour de Louis XIV leur reprochait d’avoir trahi l’honneur de la France ; et depuis on les loua d’avoir préparé par ce traité la succession à la monarchie espagnole : mais ils ne méritèrent ni les critiques ni les louanges.

Ce fut enfin par cette paix3 que la France rendit la Lorraine à la maison qui la possédait depuis sept cents années. Le duc Charles V, appui de l’Empire et vainqueur des Turcs, était mort. Son fils Léopold prit, à la paix de Rysvick, possession de sa souveraineté, dépouillé à la vérité de ses droits réels, car il n’était pas permis au duc d’avoir des remparts à sa capitale ; mais on ne put lui ôter un droit plus beau, celui de faire du bien à ses sujets, droit dont jamais aucun prince n’a si bien usé que lui.

Il est à souhaiter que la dernière postérité apprenne qu’un des moins grands souverains de l’Europe a été celui qui a fait le plus de bien à son peuple. Il trouva la Lorraine désolée et déserte : il la repeupla, il l’enrichit. Il l’a conservée toujours en paix, pendant que le reste de l’Europe a été ravagé par la guerre. Il a eu la prudence d’être toujours bien avec la France, et d’être aimé dans l’Empire ; tenant heureusement ce juste milieu qu’un prince sans pouvoir n’a presque jamais pu garder entre deux grandes puissances. Il a procuré à ses peuples l’abondance qu’ils ne connaissaient plus. Sa noblesse, réduite à la dernière misère, a été mise dans l’opulence par ses seuls bienfaits. Voyait-il la maison d’un gentilhomme en ruine, il la faisait rebâtir à ses dépens : il payait leurs dettes, il mariait leurs filles ; il prodiguait des présents avec cet art de donner qui est encore au-dessus des bienfaits ; il mettait dans ses dons la magnificence d’un prince et la politesse d’un ami. Les arts, en honneur dans sa petite province, produisaient une circulation nouvelle qui fait la richesse des États. Sa cour était formée sur celle de France ; on ne croyait presque pas avoir changé de lieu quand on passait de Versailles à Lunéville. À l’exemple de Louis XIV, il faisait fleurir les belles-lettres. Il a établi dans Lunéville une espèce d’université sans pédantisme, où la jeune noblesse d’Allemagne venait se former. On y apprenait de véritables sciences dans les écoles où la physique était démontrée aux yeux par des machines admirables. Il a cherché les talents jusque dans les boutiques et dans les forêts, pour les mettre au jour et les encourager. Enfin, pendant tout son règne, il ne s’est occupé que du soin de procurer à sa nation de la tranquillité, des richesses, des connaissances et des plaisirs. « Je quitterais demain ma souveraineté, disait-il, si je ne pouvais faire du bien. » Aussi a-t-il goûté le bonheur d’être aimé ; et j’ai vu, longtemps après sa mort, ses sujets verser des larmes en prononçant son nom. Il a laissé en mourant son exemple à suivre aux plus grands rois, et il n’a pas peu servi à préparer à son fils le chemin du trône de l’Empire.

Dans le temps que Louis XIV ménageait la paix de Rysvick, qui devait lui valoir la succession d’Espagne, la couronne de Pologne vint à vaquer. C’était la seule couronne royale au monde qui fût alors élective. Citoyens et étrangers y peuvent prétendre ; il faut, pour y parvenir, ou un mérite assez éclatant et assez soutenu par les intrigues pour entraîner les suffrages, comme il était arrivé à Jean Sobieski, dernier roi ; ou bien des trésors assez grands pour acheter ce royaume, qui est presque toujours à l’enchère.

L’abbé de Polignac, depuis cardinal, eut d’abord l’habileté de disposer les suffrages en faveur de ce prince de Conti connu par les actions de valeur qu’il avait faites à Steinkerque et à Nervinde. Il n’avait jamais commandé en chef ; il n’entrait point dans les conseils du roi. Monsieur le Duc avait autant de réputation que lui à la guerre ; M. de Vendôme en avait davantage : cependant sa renommée effaçait alors les autres noms par le grand art de plaire et de se faire valoir, que jamais on ne posséda mieux que lui. Polignac, qui avait celui de persuader, détermina d’abord les esprits en sa faveur. Il balança avec de l’éloquence et des promesses l’argent qu’Auguste, électeur de Saxe, prodiguait. Louis-François, prince de Conti, fut élu roi par le plus grand parti (27 juin 1697), et proclamé par le primat du royaume. Auguste fut élu deux heures après par un parti beaucoup moins nombreux ; mais il était prince souverain et puissant ; il avait des troupes prêtes sur les frontières de Pologne. Le prince de Conti était absent, sans argent, sans troupes, sans pouvoir ; il n’avait pour lui que son nom et le cardinal de Polignac. Il fallait ou que Louis XIV l’empêchât de recevoir l’offre de la couronne, ou qu’il lui donnât de quoi l’emporter sur son rival. Le ministère français passa pour en avoir fait trop en envoyant le prince de Conti, et trop peu en ne lui donnant qu’une faible escadre et quelques lettres de change avec lesquelles il arriva à la rade de Dantzick. On parut se conduire avec cette politique mitigée qui commence les affaires pour les abandonner. Le prince de Conti ne fut pas seulement reçu à Dantzick ; ses lettres de change y furent protestées. Les intrigues du pape, celles de l’empereur, l’argent et les troupes de Saxe, assuraient déjà la couronne à son rival. Il revint avec la gloire d’avoir été élu. La France eut la mortification de faire voir qu’elle n’avait pas assez de force pour faire un roi de Pologne.

Cette disgrâce du prince de Conti ne troubla point la paix du Nord entre les chrétiens. Le midi de l’Europe fut tranquille bientôt après la paix de Rysvick. Il ne restait plus de guerre que celle que les Turcs faisaient à l’Allemagne, à la Pologne, à Venise et à la Russie. Les chrétiens, quoique mal gouvernés et divisés entre eux, avaient dans cette guerre la supériorité. La bataille de Zenta (1697), où le prince Eugène battit le Grand-Seigneur en personne, fameuse par la mort d’un grand-vizir, de dix-sept bachas et de plus de vingt mille Turcs, abaissa l’orgueil ottoman et procura la paix de Carlovitz (1699), où les Turcs reçurent la loi. Les Vénitiens eurent la Morée ; les Moscovites, Azof ; les Polonais, Kaminieck ; l’empereur, la Transylvanie. La chrétienté fut alors tranquille et heureuse ; on n’entendait parler de guerre ni en Asie ni en Afrique. Toute la terre était en paix vers les deux dernières années du XVIIe siècle, époque d’une trop courte durée.

Les malheurs publics recommencèrent bientôt. Le Nord fut troublé, dès l’an 1700, par les deux hommes les plus singuliers qui fussent sur la terre. L’un était le czar Pierre Alexiovitz, empereur de Russie ; et l’autre, le jeune Charles XII, roi de Suède. Le czar Pierre, supérieur à son siècle et à sa nation, a été, par son génie et par ses travaux, le réformateur ou plutôt le fondateur de son empire. Charles XII, plus courageux, mais moins utile à ses sujets, fait pour commander à des soldats et non à des peuples, a été le premier des héros de son temps : mais il est mort avec la réputation d’un roi imprudent. La désolation du Nord, dans une guerre de dix-huit années, a dû son origine à la politique ambitieuse du czar, du roi de Danemark et du roi de Pologne, qui voulurent profiter de la jeunesse de Charles XII pour lui ravir une partie de ses États (1700). Le roi Charles, à l’âge de seize ans, les vainquit tous trois. Il fut la terreur du Nord, et passa déjà pour un grand homme, dans un âge où les autres hommes n’ont pas reçu encore toute leur éducation. Il fut neuf ans le roi le plus redoutable qui fût au monde, et neuf autres années le plus malheureux.

Les troubles du midi de l’Europe ont eu une autre origine. Il s’agissait de recueillir les dépouilles du roi d’Espagne, dont la mort s’approchait. Les puissances, qui dévoraient déjà en idée cette succession immense, faisaient ce que nous voyons souvent dans la maladie d’un riche vieillard sans enfants. Sa femme, ses parents, des prêtres, des officiers préposés pour recevoir les dernières volontés des mourants, l’assiègent de tous côtés pour arracher de lui un mot favorable : quelques héritiers consentent à partager ses dépouilles ; d’autres s’apprêtent à les disputer.

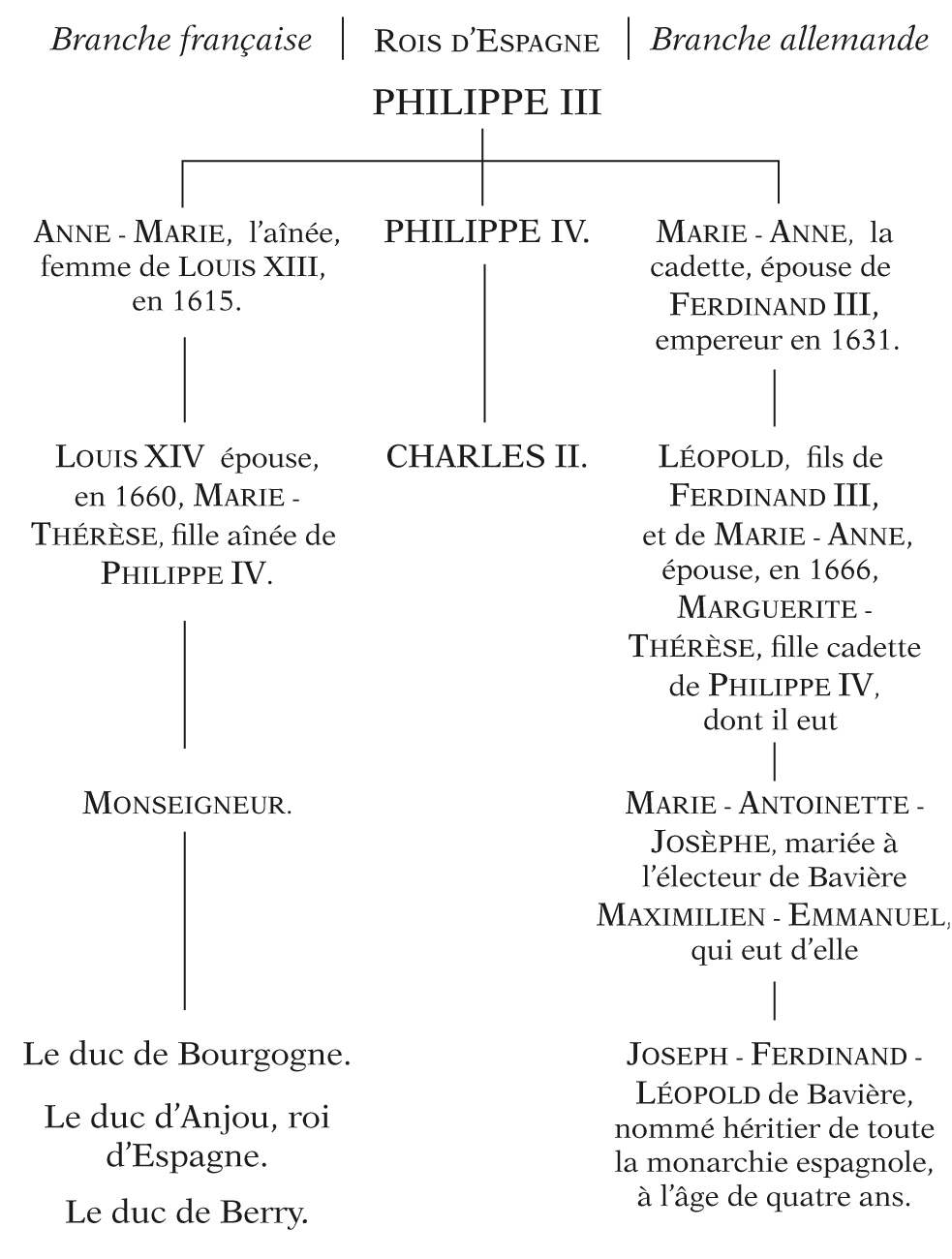

Louis XIV et l’empereur Léopold étaient au même degré : tous deux descendaient de Philippe III par les femmes ; mais Louis était le fils de l’aînée. Le dauphin avait un plus grand avantage encore sur les enfants de l’empereur, c’est qu’il était petit-fils de Philippe IV, et les enfants de Léopold n’en descendaient pas. Tous les droits de la nature étaient donc dans la maison de France. On n’a qu’à jeter un coup d’œil sur la table suivante.

Mais la maison de l’empereur comptait pour ses droits, premièrement les renonciations authentiques et ratifiées de Louis XIII et de Louis XIV à la couronne d’Espagne ; ensuite, le nom d’Autriche ; le sang de Maximilien, dont Léopold et Charles II descendaient ; l’union presque toujours constante des deux branches autrichiennes ; la haine encore plus constante de ces deux branches contre les Bourbons ; l’aversion que la nation espagnole avait alors pour la nation française ; enfin, les ressorts d’une politique en possession de gouverner le conseil d’Espagne.

Rien ne paraissait plus naturel alors que de perpétuer le trône d’Espagne dans la maison d’Autriche. L’Europe entière s’y attendait avant la paix de Rysvick ; mais la faiblesse de Charles II avait dérangé, dès l’année 1696, cet ordre de succession, et le nom autrichien avait déjà été sacrifié en secret. Le roi d’Espagne avait un petit-neveu, fils de l’électeur de Bavière Maximilien-Marie. La mère du roi, qui vivait encore, était bisaïeule de ce jeune prince de Bavière, âgé alors de quatre ans ; et quoique cette reine-mère fût de la maison d’Autriche, étant fille de l’empereur Ferdinand III, elle obtint de son fils que la race impériale fût déshéritée. Elle était piquée contre la cour de Vienne ; elle jeta les yeux sur ce prince bavarois sortant du berceau, pour le destiner à la monarchie d’Espagne et du Nouveau-Monde. Charles II, alors gouverné par elle*4, fit un testament secret en faveur du prince électoral de Bavière, en 1696. Charles, ayant depuis perdu sa mère, fut gouverné par sa femme, Marie-Anne de Bavière-Neubourg. Cette princesse bavaroise, belle-sœur de l’empereur Léopold, était aussi attachée à la maison d’Autriche que la reine-mère autrichienne avait été affectionnée au sang de Bavière. Ainsi le cours naturel des choses fut toujours interverti dans cette affaire, où il s’agissait de la plus vaste monarchie du monde. Marie-Anne de Bavière fit déchirer le testament qui appelait le jeune Bavarois à la succession, et le roi promit à sa femme qu’il n’aurait jamais d’autre héritier qu’un fils de l’empereur Léopold, et qu’il ne ruinerait pas la maison d’Autriche. Les choses étaient en ces termes à la paix de Rysvick. Les maisons de France et d’Autriche se craignaient et s’observaient, et elles avaient l’Europe à craindre. L’Angleterre et la Hollande, alors puissante, dont l’intérêt était de tenir la balance entre les souverains, ne voulaient point souffrir que la même tête pût porter avec la couronne d’Espagne celle de l’Empire ou celle de France.

Ce qu’il y eut de plus étrange, c’est que le roi de Portugal, Pierre II, se mit au rang des prétendants. Cela était absurde : il ne pouvait tirer son droit que d’un Jean Ier, fils naturel de Pierre le Justicier, au XVe siècle ; mais cette prétention chimérique était soutenue par le comte d’Oropesa, de la maison de Bragance ; il était membre du conseil. Il osa en parler : il fut disgracié et renvoyé.

Louis XIV ne pouvait souffrir qu’un fils de l’empereur recueillît la succession, et il ne pouvait la demander. On ne sait pas positivement quel homme imagina le premier de faire un partage prématuré et inouï de la monarchie espagnole pendant la vie de Charles II. Il est très vraisemblable que ce fut le ministre Torci ; car ce fut lui qui en fit l’ouverture au comte de Portland, Bentinck, ambassadeur de Guillaume III auprès de Louis XIV*5.

(Octobre 1698) Le roi Guillaume entra vivement dans ce projet nouveau : il disposa dans La Haye, avec le comte de Tallard, de la succession d’Espagne. On donnait au jeune prince de Bavière l’Espagne et les Indes occidentales, sans savoir que Charles II lui avait déjà légué auparavant tous ses États. Le dauphin, fils de Louis XIV, devait posséder Naples, Sicile, et la province de Guipuscoa, avec quelques villes. On ne laissait à l’archiduc Charles, second fils de l’empereur Léopold, que le Milanais ; et rien à l’archiduc Joseph, fils aîné de Léopold, héritier de l’Empire.

Le sort d’une partie de l’Europe et de la moitié de l’Amérique ainsi réglé, Louis promit par ce traité de partage de renoncer à la succession entière de l’Espagne. Le dauphin promit et signa la même chose. La France croyait gagner des États ; l’Angleterre et la Hollande croyaient affermir le repos d’une partie de l’Europe : toute cette politique fut vaine. Le roi moribond, apprenant qu’on déchirait sa monarchie de son vivant, fut indigné. On s’attendait qu’à cette nouvelle il déclarerait pour son successeur ou l’empereur Léopold, ou un fils de cet empereur ; qu’il lui donnerait cette récompense de n’avoir point trempé dans ce partage ; que la grandeur et l’intérêt de la maison d’Autriche lui dicteraient un testament. Il en fit un en effet ; mais il déclara pour la seconde fois ce même prince de Bavière unique héritier de tous ses États (novembre 1698). La nation espagnole, qui ne craignait rien tant que le démembrement de sa monarchie, applaudissait à cette disposition ; la paix semblait devoir en être le fruit. Cette espérance fut encore aussi vaine que le traité de partage : le prince de Bavière, désigné roi, mourut à Bruxelles*6.

On accusa injustement de cette mort précipitée la maison d’Autriche, sur cette seule vraisemblance que ceux-là commettent le crime à qui le crime est utile. Alors recommencèrent les intrigues à la cour de Madrid, à Vienne, à Versailles, à Londres, à La Haye et à Rome.

Louis XIV, le roi Guillaume et les États Généraux disposèrent encore une fois en idée de la monarchie espagnole (mars 1700). Ils assignaient à l’archiduc Charles, fils puîné de l’empereur, la part qu’ils avaient auparavant donnée à l’enfant qui venait de mourir. Le fils de Louis XIV devait posséder Naples et Sicile, et tout ce qu’on lui avait assigné par la première convention.

On donnait Milan au duc de Lorraine ; et la Lorraine, si souvent envahie et si souvent rendue par la France, devait y être annexée pour jamais. Ce traité, qui mit en mouvement la politique de tous les princes pour le traverser ou pour le soutenir, fut tout aussi inutile que le premier. L’Europe fut encore trompée dans son attente, comme il arrive presque toujours.

L’empereur, à qui on proposait ce traité de partage à signer, n’en voulut point, parce qu’il espérait avoir toute la succession. Le roi de France, qui en avait pressé la signature, attendait les événements avec incertitude. Quand ce nouvel affront fut connu à la cour de Madrid, le roi fut sur le point de succomber à sa douleur ; et la reine, sa femme, fut transportée d’une si vive colère qu’elle brisa les meubles de son appartement, et surtout les glaces et les autres ornements qui venaient de France : tant les passions sont les mêmes dans tous les rangs ! Ces partages imaginaires, ces intrigues, ces querelles, tout cela n’était qu’un intérêt personnel. La nation espagnole était comptée pour rien ; on ne la consultait pas ; on ne lui demandait pas quel roi elle voulait. On proposa d’assembler las cortes, les états généraux ; mais Charles frémissait à ce seul nom.

Alors ce malheureux prince, qui se voyait mourir à la fleur de son âge, voulut donner tous ses États à l’archiduc Charles, neveu de sa femme, second fils de l’empereur Léopold. Il n’osait les laisser au fils aîné, tant le système de l’équilibre prévalait dans les esprits, et tant il était sûr que la crainte de voir l’Espagne, le Mexique, le Pérou, de grands établissements dans l’Inde, l’Empire, la Hongrie, la Bohême, la Lombardie, dans les mêmes mains, armerait le reste de l’Europe. Il demandait que l’empereur Léopold envoyât son second fils Charles à Madrid, à la tête de dix mille hommes ; mais ni la France, ni l’Angleterre, ni la Hollande, ni l’Italie, ne l’auraient alors souffert : toutes voulaient le partage. L’empereur ne voulait point envoyer son fils seul à la merci du conseil d’Espagne, et ne pouvait y faire passer dix mille hommes. Il voulait seulement faire marcher des troupes en Italie, pour s’assurer cette partie des États de la monarchie autrichienne-espagnole. Il arriva, pour le plus important intérêt entre deux grands rois, ce qui arrive tous les jours entre des particuliers pour des affaires légères : on disputa, on s’aigrit ; la fierté allemande révoltait la hauteur castillane. La comtesse de Perlipz, qui gouvernait la femme du roi mourant, aliénait les esprits qu’elle eût dû gagner à Madrid, et le conseil de Vienne les éloignait encore davantage par ses hauteurs.

Le jeune archiduc, qui fut depuis l’empereur Charles VI, appelait toujours les Espagnols d’un nom injurieux. Il apprit alors combien les princes doivent peser leurs paroles. Un évêque de Lérida, ambassadeur de Madrid à Vienne, mécontent des Allemands, releva ces discours, les envenima dans ses dépêches, et écrivit lui-même des choses plus injurieuses pour le conseil d’Autriche que l’archiduc n’en avait prononcé contre les Espagnols. « Les ministres de Léopold, écrivait-il, ont l’esprit fait comme les cornes des chèvres de mon pays, petit, dur et tortu. » Cette lettre devint publique. L’évêque de Lérida fut rappelé ; et, à son retour à Madrid, il ne fit qu’accroître l’aversion des Espagnols contre les Allemands.

Autant le parti autrichien révoltait la cour de Madrid, autant le marquis depuis duc d’Harcourt, ambassadeur de France, se conciliait tous les cœurs par la profusion de sa magnificence, par sa dextérité, et par le grand art de plaire. Reçu d’abord fort mal à la cour de Madrid, il souffrit tous les dégoûts sans se plaindre : trois mois entiers s’écoulèrent sans qu’il pût avoir audience du roi*7. Il employa ce temps à gagner les esprits. Ce fut lui qui le premier fit changer en bienveillance cette antipathie que la nation espagnole nourrissait contre la française depuis Ferdinand le Catholique ; et sa prudence prépara les temps où la France et l’Espagne ont renoué les anciens nœuds qui les avaient unies avant ce Ferdinand, « de couronne à couronne, de peuple à peuple, et d’homme à homme ». Il accoutuma la cour espagnole à aimer la maison de France, ses ministres à ne plus s’effrayer des renonciations de Marie-Thérèse et d’Anne d’Autriche, et Charles II lui-même à balancer entre sa propre maison et celle de Bourbon. Il fut ainsi le premier mobile de la plus grande révolution dans le gouvernement et dans les esprits. Cependant ce changement était encore éloigné.

L’empereur priait, menaçait ; le roi de France représentait ses droits, mais sans oser jamais demander pour un de ses petits-fils la succession entière ; il ne s’occupait qu’à flatter le malade. Les Maures assiégeaient Ceuta : aussitôt le marquis d’Harcourt offre des vaisseaux et des troupes à Charles, qui en fut sensiblement touché ; mais la reine sa femme en fut effrayée, elle craignit que son mari n’eût trop de reconnaissance et refusa sèchement ce secours.

On ne savait encore quel parti prendre dans le conseil de Madrid, et Charles II approchait du tombeau, plus incertain que jamais. L’empereur Léopold, piqué, rappela son ambassadeur, le comte de Harrach ; mais bientôt après il le renvoya à Madrid, et les espérances en faveur de la maison d’Autriche se rétablirent. Le roi d’Espagne écrivit à l’empereur qu’il choisirait l’archiduc pour son successeur. Alors le roi de France, menaçant à son tour, assembla une armée vers les frontières d’Espagne, et ce même marquis d’Harcourt fut rappelé de son ambassade pour commander cette armée. Il ne resta à Madrid qu’un officier d’infanterie, qui avait servi de secrétaire d’ambassade, et qui fut chargé des affaires, comme le dit le marquis de Torci. Ainsi le moribond, menacé tout à tour par ceux qui prétendaient à sa succession, voyant que le jour de sa mort serait celui de la guerre, que ses États allaient être déchirés, tendait à sa fin sans consolation, sans résolution, et au milieu des inquiétudes.

Dans cette crise violente, le cardinal Portocarrero, archevêque de Tolède, le comte de Monterey, et d’autres grands d’Espagne, voulurent sauver la patrie. Ils se réunirent pour prévenir le démembrement de la monarchie. Leur haine contre le gouvernement allemand fortifia dans leurs esprits la raison d’État, et servit la cour de France sans qu’elle le sût. Ils persuadèrent à Charles II de préférer un petit-fils de Louis XIV à un prince éloigné d’eux, hors d’état de les défendre. Ce n’était point anéantir les renonciations solennelles de la mère et de la femme de Louis XIV à la couronne d’Espagne, puisqu’elles n’avaient été faites que pour empêcher les aînés de leurs descendants de réunir sous leur domination les deux royaumes, et qu’on ne choisissait point un aîné. C’était en même temps rendre justice au droit du sang ; c’était conserver la monarchie espagnole sans partage. Le roi scrupuleux fit consulter les théologiens, qui furent de l’avis de son conseil ; ensuite, tout malade qu’il était, il écrivit de sa main au pape Innocent XII, et lui fit la même consultation. Le pape, qui croyait voir dans l’affaiblissement de la maison d’Autriche la liberté de l’Italie, écrivit au roi que « les lois d’Espagne et le bien de la chrétienté exigeaient de lui qu’il donnât la préférence à la maison de France ». La lettre du pape était du 16 juillet 1700. Il traita ce cas de conscience d’un souverain comme une affaire d’État, tandis que le roi d’Espagne faisait de cette grande affaire d’État un cas de conscience.

Louis XIV en fut informé par le cardinal de Janson, qui résidait alors à Rome : c’est toute la part que le cabinet de Versailles eut à cet événement. Six mois s’étaient écoulés depuis qu’on n’avait plus d’ambassadeur à Madrid : c’était peut-être une faute, et ce fut peut-être encore cette faute qui valut la monarchie espagnole à la maison de France. (2 octobre 1700) Le roi d’Espagne fit son troisième testament, qu’on crut longtemps être le seul, et donna tous ses États au duc d’Anjou*8. On saisit un moment où sa femme n’était pas auprès de lui pour le faire signer. C’est ainsi que toute cette intrigue fut terminée.

L’Europe a pensé que ce testament de Charles II avait été dicté à Versailles. Le roi mourant n’avait consulté que l’intérêt de son royaume, les vœux de ses sujets, et même leurs craintes ; car le roi de France faisait avancer des troupes sur la frontière pour s’assurer une partie de l’héritage, tandis que le roi moribond se résolvait à lui tout donner. Rien n’est plus vrai que la réputation de Louis XIV et l’idée de sa puissance furent les seuls négociateurs qui consommèrent cette révolution.

Charles d’Autriche, après avoir signé la ruine de sa maison et la grandeur de celle de France, languit encore un mois, et acheva enfin, à l’âge de trente-neuf ans (1er novembre 1700), la vie obscure qu’il avait menée sur le trône. Peut-être n’est-il pas inutile, pour faire connaître l’esprit humain, de dire que, quelques mois avant sa mort, ce monarque fit ouvrir à l’Escurial les tombeaux de son père, de sa mère, et de sa première femme, Marie-Louise d’Orléans, dont il était soupçonné d’avoir souffert l’empoisonnement*9. Il baisa ce qui restait de ces cadavres, soit qu’en cela il suivît l’exemple de quelques anciens rois d’Espagne, soit qu’il voulût s’accoutumer aux horreurs de la mort, soit qu’une secrète superstition lui fît croire que l’ouverture de ces tombes retarderait l’heure où il devait être porté dans la sienne.

Ce prince était né aussi faible d’esprit que de corps, et cette faiblesse s’était répandue sur ses États. C’est le sort des monarchies que leur prospérité dépende du caractère d’un seul homme. Telle était la profonde ignorance dans laquelle Charles II avait été élevé que, quand les Français assiégèrent Mons, il crut que cette place appartenait au roi d’Angleterre. Il ne savait ni où était la Flandre, ni ce qui lui appartenait en Flandre*10. Ce roi laissa au duc d’Anjou, petit-fils de Louis XIV, tous ses États, sans connaître ce qu’il lui laissait.

Son testament fut si secret que le comte de Harrach, ambassadeur de l’empereur, se flattait encore que l’archiduc était reconnu successeur. Il attendit longtemps l’issue du grand conseil qui se tint immédiatement après la mort du roi. Le duc d’Abrantès vint à lui, les bras ouverts : l’ambassadeur ne douta pas dans ce moment que l’archiduc ne fût roi, quand le duc d’Abrantès lui dit en l’embrassant : Vengo a despedirme de la casa de Austria. « Je viens prendre congé de la maison d’Autriche. »

Ainsi, après deux cents ans de guerres et de négociations pour quelques frontières des États espagnols, la maison de France eut d’un trait de plume la monarchie entière, sans traités, sans intrigues, et sans même avoir eu l’espérance de cette succession. On s’est cru obligé de faire connaître la simple vérité d’un fait jusqu’à présent obscurci par tant de ministres et d’historiens séduits par leurs préjugés et par les apparences qui séduisent presque toujours. Tout ce qu’on a débité dans tant de volumes, d’argent répandu par le maréchal d’Harcourt, et des ministres espagnols gagnés pour faire signer ce testament, est au rang des mensonges politiques et des erreurs populaires. Mais le roi d’Espagne, en choisissant pour son héritier le petit-fils d’un roi si longtemps son ennemi, pensait toujours aux suites que l’idée d’un équilibre général devrait entraîner. Le duc d’Anjou, petit-fils de Louis XIV, n’était appelé à la succession d’Espagne que parce qu’il ne devait pas espérer celle de France ; et le même testament qui, au défaut des puînés du sang de Louis XIV, rappelait l’archiduc Charles, depuis l’empereur Charles VI, portait expressément que l’Empire et l’Espagne ne seraient jamais réunis sous un même souverain.

Louis XIV pouvait s’en tenir encore au traité de partage, qui était un gain pour la France ; il pouvait accepter le testament, qui était un avantage pour sa maison. Il est certain que la matière fut mise en délibération dans un conseil extraordinaire5. Le chancelier de Pontchartrain et le duc de Beauvilliers furent d’avis de s’en tenir au traité ; ils voyaient les dangers d’une nouvelle guerre à soutenir. Louis les voyait aussi, mais il était accoutumé à ne les pas craindre. Il accepta le testament (11 novembre 1700) ; et rencontrant, au sortir du conseil, les princesses de Conti avec Madame la duchesse : « Eh bien, leur dit-il en souriant, quel parti prendriez-vous ? » Puis, sans attendre leur réponse : « Quelque parti que je prenne, ajouta-t-il, je sais bien que je serai blâmé*11. »

Les actions des rois, tout flattés qu’ils sont, éprouvent toujours tant de critiques, que le roi d’Angleterre lui-même essuya des reproches dans son parlement, et ses ministres furent poursuivis, pour avoir fait le traité de partage. Les Anglais, qui raisonnent mieux qu’aucun peuple, mais en qui la fureur de l’esprit de parti éteint quelquefois la raison, criaient à la fois et contre Guillaume, qui avait fait le traité, et contre Louis XIV, qui le rompait.

L’Europe parut d’abord dans l’engourdissement de la surprise et de l’impuissance quand elle vit la monarchie d’Espagne soumise à la France, dont elle avait été trois cents ans la rivale. Louis XIV semblait le monarque le plus heureux et le plus puissant de la terre : il se voyait, à soixante-deux ans, entouré d’une nombreuse postérité ; un de ses petits-fils allait gouverner sous ses ordres l’Espagne, l’Amérique, la moitié de l’Italie, et les Pays-Bas. L’empereur n’osait encore que se plaindre.

Le roi Guillaume, à l’âge de cinquante-deux ans, devenu infirme et faible, ne paraissait plus un ennemi dangereux. Il lui fallait le consentement de son parlement pour faire la guerre ; et Louis avait fait passer de l’argent en Angleterre, avec lequel il espérait disposer de plusieurs voix de ce parlement. Guillaume et la Hollande, n’étant pas assez forts pour se déclarer, écrivirent à Philippe V, comme au roi légitime d’Espagne (février 1701). Louis XIV était assuré de l’électeur de Bavière, père du jeune prince qui était mort désigné roi. Cet électeur, gouverneur des Pays-Bas au nom du dernier roi Charles II, assurait tout d’un coup à Philippe V la possession de la Flandre, et ouvrait dans son électorat le chemin de Vienne aux armées françaises, en cas que l’empereur osât faire la guerre. L’électeur de Cologne, frère de l’électeur de Bavière, était aussi intimement lié à la France que son frère ; et ces deux princes semblaient avoir raison, le parti de la maison de Bourbon étant alors incomparablement le plus fort. Le duc de Savoie, déjà beau-père du duc de Bourgogne, allait l’être encore du roi d’Espagne ; il devait commander les armées françaises en Italie. On ne s’attendait pas que le père de la duchesse de Bourgogne et de la reine d’Espagne dût jamais faire la guerre à ses deux gendres.

Le duc de Mantoue, vendu à la France par son ministre, se vendit aussi lui-même, et reçut garnison française dans Mantoue. Le Milanais reconnut le petit-fils de Louis XIV sans balancer. Le Portugal même, ennemi naturel de l’Espagne, s’unit d’abord avec elle. Enfin, de Gibraltar à Anvers, et du Danube à Naples, tout paraissait être aux Bourbons. Le roi était si fier de sa prospérité qu’en parlant au duc de La Rochefoucauld, au sujet des propositions que l’empereur lui faisait alors, il se servit de ces termes : « Vous les trouverez encore plus insolentes qu’on ne vous l’a dit*12. »

Le roi Guillaume, ennemi jusqu’au tombeau de la grandeur de Louis XIV, promit à l’empereur d’armer pour lui l’Angleterre et la Hollande ; il mit encore le Danemark dans ses intérêts ; enfin il signa à La Haye (septembre 1701) la ligue déjà tramée contre la maison de France. Mais le roi s’en étonna peu ; et comptant sur les divisions que son argent devait jeter dans le parlement anglais, et plus encore sur les forces réunies de la France et de l’Espagne, il sembla mépriser ses ennemis.

Jacques mourut alors à Saint-Germain (16 septembre 1701). Louis pouvait accorder ce qui paraissait être de la bienséance et de la politique, en ne se hâtant pas de reconnaître le prince de Galles pour roi d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande, après avoir reconnu Guillaume par le traité de Rysvick. Un pur sentiment de générosité le porta d’abord à donner au fils du roi Jacques la consolation d’un honneur et d’un titre que son malheureux père avait eus jusqu’à sa mort, et que ce traité de Rysvick ne lui ôtait pas. Toutes les têtes du conseil furent d’une opinion contraire : le duc de Beauvilliers, surtout, fit voir avec une éloquence forte tous les fléaux de la guerre qui devaient être le fruit de cette magnanimité dangereuse. Il était gouverneur du duc de Bourgogne, et pensait en tout comme le précepteur de ce prince, le célèbre archevêque de Cambrai, si connu par ses maximes humaines de gouvernement, et par la préférence qu’il donnait aux intérêts des peuples sur la grandeur des rois. Le marquis de Torci appuya par des principes de politique ce que le duc de Beauvilliers avait dit comme citoyen : il représenta qu’il ne convenait pas d’irriter la nation anglaise par une démarche précipitée. Louis se rendit à l’avis unanime de son conseil, et il fut résolu de ne point reconnaître le fils de Jacques II pour roi.

Le jour même, Marie de Modène, veuve de Jacques, vient parler à Louis XIV dans l’appartement de Mme de Maintenon. Elle le conjure en larmes de ne point faire à son fils, à elle, à la mémoire d’un roi qu’il a protégé, l’outrage de refuser un simple titre, seul reste de tant de grandeur : on a toujours rendu à son fils les honneurs d’un prince de Galles, on le doit donc traiter en roi après la mort de son père ; le roi Guillaume ne peut s’en plaindre, pourvu qu’on le laisse jouir de son usurpation. Elle fortifie ces raisons par l’intérêt de la gloire de Louis XIV : qu’il reconnaisse ou non le fils de Jacques II, les Anglais ne prendront pas moins parti contre la France, et il aura seulement la douleur d’avoir sacrifié la grandeur de ses sentiments à des ménagements inutiles. Ces représentations et ces larmes furent appuyées par Mme de Maintenon. Le roi revint à son premier sentiment, et à la gloire de soutenir autant qu’il pouvait les rois opprimés : enfin Jacques III fut reconnu le même jour qu’il avait été arrêté dans le conseil qu’on ne le reconnaîtrait pas.

Le marquis de Torci a fait souvent l’aveu de cette anecdote singulière. Il ne l’a pas insérée dans ses Mémoires manuscrits, parce qu’il pensait, disait-il, qu’il n’était pas honorable à son maître que deux femmes lui eussent fait changer une résolution prise dans son conseil. Quelques Anglais*13 m’ont dit que, peut-être, sans cette démarche, le parlement n’eût point pris de parti entre les maisons de Bourbon et d’Autriche ; mais que reconnaître ainsi pour leur roi un prince proscrit par eux leur parut une injure à la nation, et un despotisme qu’on voulait exercer dans l’Europe. Les instructions données par la ville de Londres à ses représentants furent violentes.

« Le roi de France se donne un vice-roi en conférant le titre de notre souverain à un prétendu prince de Galles. Notre condition serait bien malheureuse, si nous devions être gouvernés au gré d’un prince qui a employé le fer, le feu et les galères, pour détruire les protestants de ses États : aurait-il plus d’humanité pour nous que pour ses propres sujets ? »

Guillaume s’expliqua dans le parlement avec la même force. On déclara le nouveau roi Jacques coupable de haute trahison : un bill d’attainder fut porté contre lui, c’est-à-dire qu’il fut condamné à mort comme son grand-père ; et c’est en vertu de ce bill qu’on mit depuis sa tête à prix. Tel était le sort de cette famille infortunée, dont les malheurs n’étaient pas encore épuisés. Il faut avouer que c’était opposer de la barbarie à la générosité du roi de France.

Il paraît très vraisemblable que l’Angleterre se serait toujours déclarée contre Louis XIV, quand même il eût refusé le vain titre de roi au fils de Jacques II. La monarchie d’Espagne entre les mains de son petit-fils semblait devoir armer nécessairement contre lui les puissances maritimes. Quelques membres du parlement gagnés n’auraient pas arrêté le torrent de la nation. C’est un problème à résoudre, si Mme de Maintenon ne pensa pas mieux que tout le conseil, et si Louis XIV n’eut pas raison de laisser agir la hauteur et la sensibilité de son âme.

L’empereur Léopold commença d’abord cette guerre en Italie, dès le printemps de l’année 1701. L’Italie a toujours été le pays le plus cher aux intérêts des empereurs. C’était celui où ses armes pouvaient le plus aisément pénétrer par le Tyrol et par l’État de Venise : car Venise, quoique neutre en apparence, penchait plus cependant pour la maison d’Autriche que pour celle de France. Obligée d’ailleurs par des traités de donner passage aux troupes allemandes, elle accomplissait ces traités sans peine.

L’empereur, pour attaquer Louis XIV du côté de l’Allemagne, attendait que le corps germanique se fût ébranlé en sa faveur. Il avait des intelligences et un parti en Espagne ; mais les fruits de ces intelligences ne pouvaient éclore si l’un des fils de Léopold ne se présentait pour les recueillir ; et ce fils de l’empereur ne pouvait s’y rendre qu’à l’aide des flottes d’Angleterre et de Hollande. Le roi Guillaume hâtait les préparatifs. Son esprit, plus agissant que jamais, dans un corps sans forces et presque sans vie, remuait tout, moins pour servir la maison d’Autriche que pour abaisser Louis XIV.

Il devait, au commencement de 1702, se mettre à la tête des armées. La mort le prévint dans ce dessein. Une chute de cheval acheva de déranger ses organes affaiblis (16 mars 1702) ; une petite fièvre l’emporta. Il mourut ne répondant rien à ce que des prêtres anglais, qui étaient auprès de son lit, lui dirent sur leur religion, et ne marquant d’autre inquiétude que celle dont le tourmentaient les affaires de l’Europe.

Il laissa la réputation d’un grand politique, quoiqu’il n’eût point été populaire, et d’un général à craindre, quoiqu’il eût perdu beaucoup de batailles. Toujours mesuré dans sa conduite, et jamais vif que dans un jour de combat, il ne régna paisiblement en Angleterre que parce qu’il ne voulut pas y être absolu. On l’appelait, comme on sait, le stathouder des Anglais et le roi des Hollandais. Il savait toutes les langues de l’Europe, et n’en parlait aucune avec agrément, ayant beaucoup plus de réflexion dans l’esprit que d’imagination. Son caractère était en tout l’opposé de Louis XIV : sombre, retiré, sévère, sec, silencieux autant que Louis était affable. Il haïssait les femmes*14 autant que Louis les aimait. Louis faisait la guerre en roi, et Guillaume en soldat. Il avait combattu contre le grand Condé et contre Luxembourg, laissant la victoire indécise entre Condé et lui à Senef, et réparant en peu de temps ses défaites à Steinkerque, à Nervinde ; aussi fier que Louis XIV, mais de cette fierté triste et mélancolique qui rebute plus qu’elle n’impose. Si les beaux-arts fleurirent en France par le soin de son roi, ils furent négligés en Angleterre, où l’on ne connut plus qu’une politique dure et inquiète, conforme au génie du prince.

Ceux qui estiment plus le mérite d’avoir défendu sa patrie, et l’avantage d’avoir acquis un royaume sans aucun droit de la nature, de s’y être maintenu sans être aimé, d’avoir gouverné souverainement la Hollande sans la subjuguer, d’avoir été l’âme et le chef de la moitié de l’Europe, d’avoir eu les ressources d’un général et la valeur d’un soldat, de n’avoir jamais persécuté personne pour la religion, d’avoir méprisé toutes les superstitions des hommes, d’avoir été simple et modeste dans ses mœurs ; ceux-là sans doute donneront le nom de grand à Guillaume plutôt qu’à Louis. Ceux qui sont plus touchés des plaisirs et de l’éclat d’une cour brillante, de la magnificence, de la protection donnée aux arts, du zèle pour le bien public, de la passion pour la gloire, du talent de régner ; qui sont plus frappés de cette hauteur avec laquelle des ministres et des généraux ont ajouté des provinces à la France, sur un ordre de leur roi ; qui s’étonnent davantage d’avoir vu un seul État résister à tant de puissances ; ceux qui estiment plus un roi de France qui sait donner l’Espagne à son petit-fils, qu’un gendre qui détrône son beau-père ; enfin, ceux qui admirent davantage le protecteur que le persécuteur du roi Jacques : ceux-là donneront à Louis XIV la préférence.

*1. Ces Mémoires de Torci ont été imprimés depuis2, et confirment combien l’auteur du Siècle de Louis XIV était instruit de tout ce qu’il avance.

*2. « Paix précipitée par le seul motif de soulager le royaume. » Mémoires de Torci, tome Ier, page 50, première édition.

*3. Giannone, si célèbre par son utile Histoire de Naples, dit que ces tribunaux étaient établis à Tournai. Il se trompe souvent sur toutes les affaires qui ne sont pas celles de son pays. Il dit, par exemple, qu’à Nimègue Louis XIV fit la paix avec la Suède. Au contraire, la Suède était son alliée.

*4. Voyez les Mémoires de Torci, tome Ier, page 52.

*5. L’auteur du Siècle de Louis XIV avait écrit la plupart de ces particularités, aussi neuves qu’intéressantes, longtemps avant que les Mémoires du marquis de Torci parussent ; et ces Mémoires ont enfin confirmé tous les faits rapportés dans cette histoire.

*6. Les bruits odieux répandus sur la mort du prince électoral de Bavière ne sont plus répétés aujourd’hui que par de vils écrivains sans aveu, sans pudeur, et sans connaissance du monde, qui travaillent pour des libraires, et qui se donnent pour des politiques. On trouve dans les prétendus Mémoires de madame de Maintenon4, tome V, page 6, ces paroles : « La cour de Vienne, de tout temps infectée des maximes de Machiavel, est soupçonnée de réparer par ses empoisonneurs les fautes de ses ministres. » Il semble par cette phrase que la cour de Vienne eut de tout temps des empoisonneurs en titre d’office, comme on a des huissiers et des drabans. C’est un devoir de relever des expressions si indécentes, et de combattre des idées si calomnieuses.

*7. Reboulet suppose que cet ambassadeur fut reçu d’abord magnifiquement. Il fait un grand éloge de sa livrée, de son beau carrosse doré, et de l’accueil tout à fait gracieux de Sa Majesté. Mais le marquis, dans ses dépêches, avoue qu’on ne lui fit nulle civilité, et qu’il ne vit le roi qu’un moment dans une chambre très sombre, éclairée de deux bougies, de peur qu’il ne s’aperçût que ce prince était moribond. Enfin, les Mémoires de Torci démontrent qu’il n’y a pas un mot de vrai dans tout ce que Reboulet, Limiers et les autres historiens ont dit de cette grande affaire.

*8. Quelques mémoires disent que le cardinal Portocarrero arracha du roi mourant la signature de ce testament ; ils lui font tenir un long discours pour y disposer ce monarque ; mais on voit que tout était déjà préparé et réglé dès le mois de juillet. Qui pourrait d’ailleurs savoir ce que dit le cardinal Portocarrero au roi tête à tête ?

*9. Voyez le chapitre des Anecdotes.

*10. Voyez les Mémoires de Torci, tome Ier, page 12.

*11. Malgré le mépris où sont en France les prétendus Mémoires de madame de Maintenon, on est pourtant obligé d’avertir les étrangers que tout ce qu’on y dit au sujet de ce testament est faux. L’auteur prétend que lorsque l’ambassadeur d’Espagne vint apporter à Louis XIV les dernières volontés de Charles II, le roi lui répondit : Je verrrai. Certainement le roi ne fit point une réponse si étrange, puisque, de l’aveu du marquis de Torci, l’ambassadeur d’Espagne n’eut audience de Louis XIV qu’après le conseil dans lequel le testament fut accepté.

Le ministre qu’on avait alors en Espagne s’appelait Blécour, et non pas Belcour. Ce que dit le roi à l’ambassadeur Castel dos Rios, dans les Mémoires de Maintenon, n’a jamais été dit que dans ce roman.

*12. Du moins c’est ce que rapportent les Mémoires manuscrits du marquis de Dangeau. Ils sont quelquefois infidèles.

*13. Entre autres milord Bolingbroke, dont les Mémoires ont depuis justifié ce que l’auteur du Siècle avance. Voyez ses Lettres, tome II, page 56. C’est ainsi que pense encore M. de Torci dans ses Mémoires. Il dit, page 164 du tome Ier, première édition : « La résolution que prit le roi de reconnaître le prince de Galles en qualité de roi d’Angleterre changea les dispositions qu’une grande partie de la nation témoignait à conserver la paix », etc. Le lord Bolingbroke avoue, dans ses Lettres, que Louis XIV reconnut le prétendant par des importunités de femmes. On voit par ces témoignages avec quelle exactitude l’auteur du Siècle de Louis XIV a cherché la vérité, et avec quelle candeur il l’a dite.

*14. Voyez ci-devant, la note *1.

On a fait dire à Guillaume : « Le roi de France ne devrait point me haïr ; je l’imite en beaucoup de choses, je le crains en plusieurs, et je l’admire en tout. » On cite sur cela les Mémoires de M. de Dangeau. Je ne me souviens point d’y avoir vu ces paroles : elles ne sont ni dans le caractère ni dans le style du roi Guillaume. Elles ne se trouvent dans aucun mémoire anglais concernant ce prince, et il n’est pas possible qu’il ait dit qu’il imitait Louis XIV, dont les mœurs, les goûts, la conduite dans la guerre et dans la paix, furent en tout l’opposé de ce monarque.