3.3 Straßenfotografie – Persönlichkeitsrecht und Kunstfreiheit

Gerade in den letzten Jahren erfreut sich die Straßenfotografie oder neudeutsch auch Street Photography wachsender Beliebtheit und bringt immer wieder hervorragende und einzigartige Aufnahmen aus dem öffentlichen Straßenraum hervor. Leider kommt es dabei auch immer wieder zu rechtlichen Fragen oder Problemen. Recht aktuell ist ein Fall aus dem Jahr 2013, mit dem sich die Berliner Gerichte zu befassen hatten, und der besonders für Schlagzeilen gesorgt hat: die sogenannte »Frau im Leopardenmantel«. Auf diesen Fall werde ich im folgenden Abschnitt 3.3.1 noch ausführlich eingehen.

Gerade die Brisanz des Genres Straßenfotografie hat mich dazu veranlasst, diesem Thema einen gesonderten Abschnitt in dieser Neuauflage meines Buches zu widmen.

Jeder Fotograf kennt den 2004 verstorbenen Altmeister Henri Cartier-Bresson, der mit seiner relativ unauffälligen Leica M, bestückt mit einem Standardobjektiv, durch die Straßen schlenderte, teilweise um Passanten herumscharwenzelte und im geeigneten Moment unbemerkt auf den Auslöser drückte. Seine dabei entstandenen, teils meisterhaften Fotos sind um die Welt gegangen und haben ihm Weltruhm verschafft. Angesichts der lebhaften Diskussion über die rechtliche Zulässigkeit der Straßenfotografie stellt sich allerdings die Frage, ob dies überhaupt legal gewesen ist. Zugegeben, in den 1950er bis 1970er Jahren, in denen die meisten seiner Aufnahmen entstanden sind, hatten Bild- und Persönlichkeitsrechte noch nicht den Stellenwert, den sie heute haben, in einer Zeit, in der die Menschen erkennbar sehr sensibel geworden sind, was ihre Persönlichkeitsrechte und die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen angeht. Ich glaube, dass Henri Cartier-Bresson, würde er seine Straßenfotografien heute herstellen und veröffentlichen, durchaus rechtliche Probleme bekommen könnte. Aber auch schon damals muss Henri Cartier-Bresson wohl das Gefühl gehabt haben, dass er sich mit seinen Aufnahmen in einem rechtlich durchaus problematischen Raum bewegt. Nicht anders ist dieses Zitat von ihm zu erklären:

»Fotografieren ist wie Bogenschießen: richtig zielen, schnell schießen und abhauen.« (Henri Cartier-Bresson)

Bevor wir uns mit einer rechtlichen Würdigung der Straßenfotografie befassen, erscheint es mir jedoch erforderlich, zunächst einmal zu definieren, was darunter überhaupt zu verstehen ist. Eine Definition von »Straßenfotografie« findet man bei Wikipedia:

»(…) Allgemein ist damit eine Fotografie gemeint, die im öffentlichen Raum entsteht, auf Straßen, in Geschäfte oder Cafés hineinblickend, Passantengruppen oder Einzelne herausgreifend, oftmals als Momentaufnahme, aber ebenso essayhafte Abfolge und Milieustudie. (…)« (Abgerufen am 10.04.2017)

Ein wesentliches Element der Straßenfotografie ist es nach dieser Definition, und dies dürfte auch mit der fotografischen Praxis übereinstimmen, Menschen in Alltagssituationen zu fotografieren, ohne dass diese es bemerken, um so den Moment bzw. die bestimmte Situation festzuhalten, wobei unterstellt wird, dass die Bilder anschließend auch veröffentlicht werden, da bei heimlich hergestellten Aufnahmen das Problem erst mit der Veröffentlichung auftreten wird. Eines ist dabei auch sicher: Man kann natürlich nicht vor der Aufnahme wegen einer Einwilligung nachfragen, da dann schlechterdings die Aufnahmen in der beabsichtigten Art und Weise überhaupt nicht mehr gemacht und die angestrebte Bildaussage nicht mehr erreicht werden kann. Wie ist das Problem nun rechtlich zu lösen?

Ich bin mir sicher, dass Sie die Antwort inzwischen bereits kennen: Es gilt der Grundsatz, dass die fotografierte Person nach § 22 KUG eingewilligt haben muss, es sei denn, es liegt eine der Ausnahmeregelungen des § 23 KUG vor. Ein zeitgeschichtliches Ereignis liegt sicherlich nicht vor, wenn in ein Café hineinfotografiert oder wenn der Abschiedskuss eines verliebten Paares auf der Straße fotografiert wird. Ebenfalls sind die Personen kein Beiwerk, denn gerade sie sind ja der entscheidende Bildinhalt. Da die Passanten auf der Straße auch zufällig zusammenkommen und sich nicht zu einem gemeinsamen Tun zusammengefunden haben, bilden sie – wie die Fahrgäste in der U-Bahn – auch keine Versammlung. Folglich greift eine Ausnahme vom Recht am Bild nicht, die solcherart hergestellten Personenaufnahmen sind unter Berücksichtigung dessen, was wir vorstehend zur Personenfotografie und den Persönlichkeitsrechten festgestellt haben, schlichtweg illegal, jedenfalls dann, wenn die abgebildeten Personen erkennbar sind.

[ ! ] Keine Sonderregelung für Straßenfotografie

Auch auf dem Gebiet der Straßenfotografie dürfen nur solche Personenaufnahmen veröffentlicht werden, für die entweder die Einwilligung des oder der Fotografierten vorlag oder auf denen die fotografierte(n) Person(en) nicht erkennbar ist bzw. sind. Momentaufnahmen von Passantengruppen oder einzelnen Passanten, wie sie die Straßenfotografie versteht, sind ansonsten rechtlich unzulässig!

Nun mag der eine oder andere Leser einwenden, wieso dann Henri Cartier-Bresson seine Bilder veröffentlichen konnte, ohne dass dies eine Verletzung des Rechts am eigenen Bild darstellte. Hier muss ich trotz meiner allergrößten Wertschätzung für Henri Cartier-Bresson und sein fotografisches Werk leider aus rechtlicher Sicht konstatieren, dass – zumindest unter dem Blickwinkel des deutschen Rechts – die Veröffentlichung vieler seiner Bilder, ebenso wie die anderer bekannter Straßenfotografen, eine Verletzung des Rechts am eigenen Bild darstellt, wenn ich dabei unterstelle, dass die fotografierten Personen nicht vor der Veröffentlichung ihre Einwilligung gegeben haben. Aus der Tatsache, dass Henri Cartier-Bresson dennoch einer der großen Fotografen unserer Zeit geworden ist, können Sie nun selbst die Konsequenzen für Ihr weiteres fotografisches Wirken ziehen …

3.3.1 Der Fall von der »Frau im Leopardenmantel«

Kommen wir nun zu dem bereits angesprochenen Fall der »Frau im Leopardenmantel«. Das Landgericht Berlin hatte sich in seinem erstinstanzlichen Urteil (03.06.2014 – 27 O 56/14) mit folgendem Fall zu beschäftigen:

Der Fotograf Espen Eichhöfer, Mitglied der Fotoagentur Ostkreuz in Berlin, hatte für eine Ausstellung über den Berliner Stadtteil Charlottenburg mit dem Titel »Ostkreuz. Westwärts. Neue Sicht auf Charlottenburg« verschiedene Straßenaufnahmen angefertigt, u. a. von Passanten vor dem Bahnhof Zoo. Dabei hatte er auch eine Frau im Leopardenmantel fotografiert, die mit Einkaufstüten die Straße überquerte und auf ihn zukam. Auf dem Bild war das Gesicht der Frau mit einem etwas mürrischen Gesichtsausdruck deutlich zu sehen, Erkennbarkeit war somit eindeutig gegeben, und im Hintergrund sah man auf dem Foto ein Pfandleihhaus. Eine Einwilligung der Frau zur Herstellung dieses Fotos war – wie das bei Straßenfotografie üblich ist – nicht eingeholt worden. Das so hergestellte Bild wurde sodann von der Galerie C/O in Berlin ausgestellt, allerdings nicht in deren Räumen, sondern auf Stelltafeln im öffentlichen Raum vor dem Ausstellungshaus von C/O.

Die fotografierte Frau sah ihr öffentlich ausgehängtes Bild und erhob Klage. Sie war der Auffassung, dass ihre Persönlichkeitsrechte verletzt seien, insbesondere dadurch, dass im Hintergrund ein Pfandleihhaus zu sehen sei und sie, insbesondere im Hinblick auf ihren Gesichtsausdruck, in einem negativen Zusammenhang zu dem Pfandleihhaus dargestellt werde, weil es so aussehe, als käme sie gerade aus diesem. Zudem habe sie keinerlei Interesse daran, in einem privaten Moment öffentlich gezeigt zu werden. Sie sei zu einem bloßen Ausstellungsstück degradiert worden und habe ein tiefes Gefühl empfunden, der öffentlichen Diskussion über ihr Aussehen, ihre Kleidung und Spekulationen, was sie wohl im Pfandleihhaus zu tun gehabt habe, ausgesetzt zu sein. Sie verlangte deshalb sowohl von dem Fotografen als auch von der Galerie Unterlassung sowie die Zahlung eines Schadensersatzes in Form eines Schmerzensgeldes und die Erstattung der vorgerichtlichen Abmahnkosten.

Die geforderte Unterlassungserklärung wurde zwar von dem Fotografen und der Galerie Ostkreuz abgegeben, das Bild wurde aus der Öffentlichkeit, auch aus Facebook, entfernt. Jegliche Zahlung an die Frau wurde jedoch verweigert, worauf diese Klage vor dem Landgericht Berlin erhob. Diese Klage erstreckte sich dabei auf Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von mindestens 5.500,00 € sowie auf Zahlung einer Lizenzgebühr und Erstattung der vorgerichtlichen Anwaltsgebühren für die Abmahnung in Höhe von insgesamt weiteren 2.400,00 €.

Die Beklagten argumentierten dagegen, mit dem Foto sei gerade nicht ein bestimmtes Individuum porträtiert worden, sondern man habe eine Ortsbeschreibung vornehmen wollen. Es sei dem Fotografen nicht um die Abbildung konkreter Persönlichkeiten gegangen, die in dem Foto manifestierte Atmosphäre habe vielmehr eine »Allegorie Charlottenburg« liefern sollen. Es läge außerdem lediglich eine geringfügige Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts der Klägerin vor, sodass dieses gegenüber der Kunstfreiheit nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zurücktreten müsse.

Das Gericht hatte somit im Kern über zwei Rechtsfragen zu befinden, zum einen darüber, ob eine zum Schadensersatz verpflichtende Persönlichkeitsrechtsverletzung der Klägerin vorlag, und zum anderen darüber, ob in dem zu beurteilenden Fall die Kunstfreiheit Vorrang vor dem Persönlichkeitsrecht der Klägerin hatte.

Mit seinem Urteil vom 03.06.2014 verurteilte das Landgericht Berlin die Beklagten zur Unterlassung und zur Übernahme des Großteils der Abmahnkosten, wies aber die Klage bezüglich des geltend gemachten Schadensersatzanspruchs der Klägerin zurück.

Das Gericht bejahte somit zwar eine Persönlichkeitsrechtsverletzung und begründete dies zusammengefasst damit, dass die öffentliche Darstellung der Klägerin, einer der Öffentlichkeit gänzlich unbekannten Person, bei der Verrichtung privater Lebensvorgänge einen erheblichen Eingriff in ihr Persönlichkeitsrecht darstelle. Nach den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen käme jedoch eine Geldentschädigung zum Ausgleich für erlittene Persönlichkeitsrechtsverletzungen nur dann in Betracht, wenn es sich um eine schwerwiegende Verletzung handele. Dies sei jedoch unter Berücksichtigung aller Umstände nicht der Fall. Weder von dem Foto selbst noch von dessen konkreter Einbettung in die Straßenszene gehe eine soziale Prangerwirkung für die Klägerin aus. Die Klägerin werde lediglich in einer gewöhnlichen Alltagssituation gezeigt. Durch die Darstellung selbst entstehe auch kein negativer Eindruck von der Klägerin. Für eine bewusst unvorteilhafte Darstellung oder eine Verfälschung ihres Bildnisses sei – so das Gericht – weder etwas ersichtlich noch dargetan. Ein Anspruch stehe der Klägerin auch nicht aus dem Gesichtspunkt einer fiktiven Lizenzgebühr zu, da das Foto nicht kommerziell verwendet worden sei und der Klägerin keine ihr zustehenden Verwertungsmöglichkeiten entzogen worden seien.

Soweit der Inhalt der Gerichtsentscheidung zum Schadensersatzanspruch der Klägerin, die nach den Ausführungen in den vorherigen Abschnitten 3.1, »Die Herstellung von Personenaufnahmen«, und 3.2, »Aufnahmen von Personen veröffentlichen und verwerten«, eigentlich keine große Überraschung beinhalten, wobei ich in diesem Buch auf Schadensersatzansprüche im Bereich der ungenehmigten Personenfotografie in Abschnitt 6.2.5 auch noch näher eingehen werde.

Im Zusammenhang mit der Straßenfotografie erscheint es mir – wie erwähnt – viel entscheidender zu sein, wie das Persönlichkeitsrecht und die Kunstfreiheit im Werteverhältnis zueinander stehen und ob – wie die Beklagten dies gemeint haben – in diesem Fall die Kunstfreiheit Vorrang vor dem Persönlichkeitsrecht hat. Hierzu führte das Landgericht Berlin in seinem Urteil Folgendes aus, was ich aufgrund seiner Bedeutung wörtlich zitieren möchte:

[§] »Die Kunstfreiheit zieht dem Persönlichkeitsrecht Grenzen. Dies gilt im Verhältnis von Kunstfreiheit und Persönlichkeitsrecht auch deshalb, weil die Durchsetzung dieses Rechts gegenüber der Kunstfreiheit stärker als andere gegenüber einem Kunstwerk geltend gemachte private Rechte geeignet ist, der künstlerischen Freiheit inhaltliche Grenzen zu setzen. Insbesondere besteht die Gefahr, dass unter Berufung auf das Persönlichkeitsrecht öffentliche Kritik und die Diskussion von für die Öffentlichkeit und Gesellschaft wichtigen Themen unterbunden werden. Um diese Grenzen im konkreten Fall zu bestimmen, genügt es daher im gerichtlichen Verfahren nicht, ohne Berücksichtigung der Kunstfreiheit eine Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts festzustellen. Steht im Streitfall fest, dass in Ausübung der Kunstfreiheit durch schriftstellerische Tätigkeit das Persönlichkeitsrecht Dritter beeinträchtigt wird, ist bei der Entscheidung über den auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht gestützten zivilrechtlichen Abwehranspruch der Kunstfreiheit angemessen Rechnung zu tragen. Es bedarf daher der Klärung, ob diese Beeinträchtigung derart schwerwiegend ist, dass die Freiheit der Kunst zurückzutreten hat. Eine geringfügige Beeinträchtigung oder bloße Möglichkeit einer schwerwiegenden Beeinträchtigung reichen hierzu angesichts der hohen Bedeutung der Kunstfreiheit nicht aus. Lässt sich freilich eine schwerwiegende Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts zweifelsfrei feststellen, so kann sie auch nicht durch die Kunstfreiheit gerechtfertigt werden (BVerfG 1 BvR 1783/05 vom 13.06.2007).

Vorliegend ist die Klägerin in ihrem Persönlichkeitsrecht hinreichend schwerwiegend beeinträchtigt, auch wenn diese Beeinträchtigung für die Zuerkennung einer Geldentschädigung nicht ausreicht. Die Verbreitung des Bildnisses der Klägerin stellt hier einen erheblichen Eingriff in ihr allgemeines Persönlichkeitsrecht bzw. ihr Recht am eigenen Bild dar, der entgegen der Auffassung der Beklagten die Privatsphäre und nicht die Sozialsphäre der Klägerin betrifft. Die Privatsphäre umfasst sowohl in räumlicher als auch in thematischer Hinsicht den Bereich, zu dem andere grundsätzlich nur Zugang haben, soweit er ihnen gestattet wird (vgl. BGH v. 20.12.2011, VI ZR 261/10). Die Klägerin befand sich zwar bei der Anfertigung der Aufnahme im öffentlichen Straßenraum, jedoch bei einem offensichtlich rein privaten Lebensvorgang ohne Öffentlichkeitsbezug. Die Verrichtung erkennbarer privater Lebensvorgänge in der Öffentlichkeit ist aber nach der Rechtsprechung des BGH auch dann Teil der geschützten Privatsphäre, wenn der Betroffene gegenwärtigen muss, unter Beobachtung der Medien zu stehen. Denn es würde eine erhebliche Einschränkung des Rechts auf freie Entfaltung der Persönlichkeit darstellen, wenn jeder, der einer breiten Öffentlichkeit bekannt ist, sich in der Öffentlichkeit nicht unbefangen bewegen könnte, weil er auch bei privaten Gelegenheiten jederzeit widerspruchslos fotografiert und mit solchen Fotos zum Gegenstand einer Berichterstattung gemacht werden dürfte (BGH v. 17.02.2009 – VI ZR 75/08). Insoweit besteht hier auch kein Unterschied zu dem vom BGH entschiedenen Fall, da es an der Privatheit des Lebensvorgangs nichts ändert, ob der Betroffene mit neuem Lebensgefährten durch Paris oder allein durch Berlin bummelt. Entsprechendes muss für eine der breiten Öffentlichkeit völlig unbekannte Person wie die Klägerin gelten. Sie wurde über mehrere Wochen hinweg gegen ihren Willen auf einer viel befahrenen Straße überlebensgroß auf einem Plakat der Öffentlichkeit präsentiert und so aus ihrer Anonymität herausgerissen. Die Klägerin hat nachvollziehbar dargetan, dass sie es als peinlich empfunden hat, einer breiten Öffentlichkeit auf diese Art und Weise vorgeführt zu werden. Es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass im Bekannten- bzw. Freundeskreis der Eindruck entstehen konnte, die Klägerin habe sich gegen Vergütung für die Abbildung zur Verfügung gestellt. Das Recht der Klägerin, nicht für die Ausstellung der Beklagten herhalten zu müssen, überwiegt daher das Recht auf Kunstfreiheit, da überwiegende berechtigte Interessen der Klägerin im Sinne des § 23 Abs. 2 KUG anzuerkennen sind.«

Nachdem beide Parteien des Verfahrens gegen dieses Urteil Berufung eingelegt haben, hat zwischenzeitlich auch das Kammergericht Berlin als Berufungsinstanz das Urteil bestätigt und die Berufung ohne mündliche Verhandlung zurückgewiesen, weil diese offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg habe (Beschluss vom 11.06.2015 – 10 U 119/14). Dabei ist allerdings interessant, dass das Gericht in erster Linie darauf abgestellt hat, wie im Übrigen schon die Vorinstanz, dass das Bild der Klägerin nicht im Rahmen einer klassischen Fotoausstellung gezeigt wurde, sondern auf einer großformatigen Stelltafel am Rande einer der verkehrsreichsten Straßen von Berlin. Die Abgebildete sei dadurch als Blickfang einer breiten Masse ausgesetzt gewesen und nicht nur der Betrachtung kunstinteressierter Besucher.

Hatte man schon beim Lesen des erstinstanzlichen Urteils den Eindruck, dass das Landgericht der Kunstfreiheit einen bedeutenden Stellenwert einräumt, so erschließt sich die Problematik aus meiner Sicht durch die Begründung des Beschlusses des Kammergerichts Berlin. Es kam im vorliegenden Fall ganz offensichtlich nur deshalb zu einer Höherbewertung des Persönlichkeitsrechts gegenüber der Kunstfreiheit, weil das Foto der Klägerin plakativ und großformatig in der breiten Öffentlichkeit gezeigt wurde. Ich bin mir fast sicher, dass die Entscheidungen anders ausgefallen wären, wenn das Foto im Rahmen eines geschlossenen Raumes und einer Kunstausstellung gezeigt worden wäre.

Jedenfalls bewerte ich die Berliner Urteile nicht als Gefahr oder gar als Ende der Straßenfotografie, wie dies vielfach vertreten wird. Davon einmal ganz abgesehen sind solche Abgrenzungen zwischen Kunstfreiheit und Persönlichkeitsrecht immer Einzelfallentscheidungen, die ein anderes Gericht durchaus auch anders treffen kann, als dies die Berliner Gerichte getan haben, insbesondere da es sich nicht um ein höchstrichterliches Urteil des BGH gehandelt hat, an denen sich die Instanzgerichte meist orientieren.

Ich hatte bereits den § 23 Abs. 1 Nummer 4 KUG dargestellt, der keine Einwilligung der fotografierten Person fordert, wenn es sich um Bildnisse handelt, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern die Verbreitung oder Zurschaustellung einem höheren Interesse der Kunst dient (siehe Abschnitt 3.2, »Aufnahmen von Personen veröffentlichen und verwerten«). Deshalb bin ich nach wie vor der bereits in der Vorauflage geäußerten Auffassung, dass die Straßenfotografie und deren Zulässigkeit letztlich nur über § 23 Abs. 1 Nummer 4 KUG gelöst werden kann, weil mit der Straßenfotografie objektiv betrachtet fast immer eine Persönlichkeitsrechtsverletzung einhergeht und eine Einwilligung der Betroffenen grundsätzlich nicht vorliegen wird.

Der Fotograf Espen Eichhöfer hat nach dem Abschluss des Berufungsverfahrens angekündigt, Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht zu erheben, um das Wertungsverhältnis zwischen Persönlichkeitsrecht einerseits und Kunstfreiheit andererseits vom höchsten deutschen Gericht klären zu lassen. Es wäre aus meiner Sicht und der Sicht vieler meiner Kollegen, vor allem der Sicht unzähliger Fotografen, zu wünschen, wenn sich das Bundesverfassungsgericht mit dieser Frage beschäftigen und für eine endgültige Rechtsklarheit im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Persönlichkeitsrecht und Kunstfreiheit sorgen würde.

Die Straßenfotografie hat sich über die Jahre zu einem festen Bestandteil des künstlerischen Fotospektrums entwickelt und erstklassige Lichtbildwerke hervorgebracht. Damit ist sie ein wesentlicher Bestandteil der Fotokunst geworden, was mich die Überzeugung gewinnen lässt, dass die Straßenfotografie auch weiterhin als Kunstform bestehen bleibt. Dabei verkenne ich nicht, dass sie mit gewissen Risiken verbunden ist und dass man sie in jedem Fall auch nur künstlerisch betreiben darf und die hergestellten Fotografien nicht – wie im Fall der »Frau im Leopardenmantel« – einer breiten Öffentlichkeit, sondern nur Kunstinteressierten im Rahmen von Ausstellungen, zugänglich machen sollte.

3.3.2 Fotografieren des Straßenbildes mit Passanten

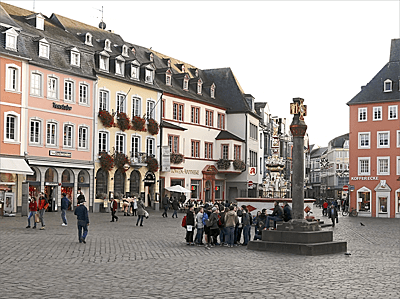

Aber wie verhält es sich dann, wenn Sie eine belebte Einkaufsstraße mit vielen Menschen fotografieren, wobei zwangsläufig einige der abgebildeten Personen erkennbar sind, entweder weil es sich um vorbeigehende Passanten handelt oder um Menschen, die in einem Straßencafé sitzen? Darf man solche Straßenbilder – ob vom Ku’damm in Berlin, der Maximilianstraße in München oder der Mönckebergstraße in Hamburg – überhaupt machen, geschweige denn später veröffentlichen? Abbildung 3.13 zeigt eine solche typische Situation.

Auch hier gilt das bereits Gesagte: Die Passanten sind erkennbar, sie bilden keine Versammlung, und sie sind auch kein Beiwerk, denn würde man sie sich wegdenken, käme eine völlig andere Bildaussage dadurch zustande, dass man nur eine leere Straße sehen würde. Aus diesem Grund ist es aus fotografischer Sicht auch keine Alternative, den Straßenzug dann zu fotografieren, wenn er fast menschenleer ist, weil alle Läden geschlossen und keine Passanten vorhanden sind. Die vielen Passanten sind ja gerade das Charakteristische an einer Einkaufsstraße. Dass man jedoch nicht die Einwilligung aller abgebildeten Personen einholen kann, liegt auf der Hand.

In diesen Fällen, in denen auch auf dem Foto erkennbar ist, dass es dem Fotografen nicht darum ging, einzelne Personen oder Gruppen, sondern das Straßenbild zu fotografieren, kann man auch sagen, der Fotograf wollte zeigen, wie das Straßenbild zu einem bestimmten Zeitpunkt aussah. Damit wäre die Lösung derartiger Fälle, dass man ein solches Foto unter den weit gefassten Begriff des zeitgeschichtlichen Ereignisses subsumiert. Anders lässt sich dieser Fall aus meiner Sicht rechtlich nicht lösen. Denn ansonsten dürften Straßen und Plätze, auf denen sich Personen befinden, die nicht lediglich Beiwerk sind, nicht mehr fotografiert werden.

Abbildung 3.13 Eine typische Straßenszene – jeder, der sich im öffentlichen Verkehrsraum befindet, muss dulden, auf einem Foto dieses Verkehrsraums abgebildet zu werden.

Allerdings sollten Sie nach Möglichkeit darauf achten, dass bei einem Straßenpanorama nicht gerade Passanten auf das Bild kommen, die sich unmittelbar vor der Kamera befinden und deshalb möglicherweise so dominant im Vordergrund des Bildes erscheinen, dass das eigentliche Objekt, nämlich der Straßenzug, mehr oder weniger zum Hintergrund wird. Auch sollten Sie vielleicht lieber darauf verzichten, Passanten zu fotografieren, die sich dadurch sichtlich belästigt fühlen und Ihnen vielleicht sogar signalisieren, dass sie keinesfalls fotografiert werden möchten. Hier ist sicherlich ein gewisses Fingerspitzengefühl nicht verkehrt und erspart Ihnen unerfreuliche Diskussionen. Warten Sie lieber einen kurzen Moment ab, bis sich die Szene etwas geleert hat und die Personen, die ihre Ablehnung signalisiert haben, sich nicht mehr im Bildkreis befinden.

Grundsätzlich möchte ich an dieser Stelle jedoch nochmals das wiederholen, was der BGH in dem oben dargestellten Fall zur Videoüberwachung eines öffentlichen Zugangsweges ausgeführt hat:

[§] »Es geht hier (in dem Fall der Videoüberwachung – Anmerkung des Verfassers) nicht darum, daß nur schlicht ein öffentlicher Weg im Rahmen einer Videoaufnahme erfaßt wird, die, wie dies etwa bei Foto- und Filmaufnahmen von Touristen oder dergleichen der Fall ist, in erster Linie dem Festhalten eines Stadt- oder Straßenbildes oder von baulichen Anlagen dienen soll, wobei vorübergehende Passanten zufällig miteinbezogen werden; derartige Fertigungen seines Bildnisses muß ein Passant, der öffentlichen Wegeraum benutzt, allerdings ohne weiteres hinnehmen«.

Mit anderen Worten: Der Passant, der sich auf öffentlicher Verkehrsfläche befindet, wenn diese fotografiert wird, muss dies dulden, sofern er nicht zum zentralen Motiv des Fotos gemacht wird.

Ich möchte Sie jedoch eindringlich davor warnen, Straßenfotografien, auf denen Menschen erkennbar sind, zu Werbezwecken einzusetzen. Beabsichtigen Sie eine solche Verwendung der Aufnahmen, sollten Sie nach Möglichkeit, etwa durch eine entsprechende Verlängerung der Belichtungszeit, der Menschenmenge »Bewegung« verleihen und mit der dadurch entstehenden Bewegungsunschärfe die Erkennbarkeit der einzelnen Personen ausschließen. Zur Not geht dies auch durch nachträgliche Bildbearbeitung.

Nun haben wir die rechtlichen Ansprüche, die sich im Zusammenhang mit der Sach- und Personenfotografie ergeben können, ausführlich behandelt. In Kapitel 6 »Rechte schützen«, wird es später darum gehen, wie Sie zum einen als Fotograf Ihre Rechte als Urheber durchsetzen können, zum anderen aber auch darum, welchen Ansprüchen der fotografierten »Opfer« der Fotograf seinerseits ausgesetzt sein kann.

Doch zuvor werde ich mich in Kapitel 4, »Foto- und Bildrecht im Internet«, noch einem speziellen Thema widmen, dem im Internetzeitalter eine stetig steigende Bedeutung zukommt, nämlich den »sozialen Netzwerken«. Sowohl die Aspekte der Sachfotografie (Kapitel 2) als auch in noch stärkerem Maße die der Personenfotografie (Kapitel 3) spielen bei den sozialen Netzwerken eine Rolle. In Anschluss daran werden wir uns in Kapitel 5 auch noch der neuen Entwicklung der Foto- und Filmaufnahmen über Multicopter zuwenden.