Sumário: 9.1 Introdução. A necessidade de o Código Civil trazer um capítulo específico quanto à prova – 9.2 Os meios de prova previstos pelo Código Civil de 2002. Análise das regras constantes da atual codificação privada – 9.3 Presunções, perícias e investigação de paternidade. Tratamento legal e análise prática – 9.4 Confrontação entre o art. 221 do Código Civil e o art. 585, II, do CPC. Aplicação do estudo das antinomias ou lacunas de conflito – 9.5 Resumo esquemático – 9.6 Questões correlatas.

Uma vez aperfeiçoado, o negócio jurídico pode necessitar de um meio de prova, visando à certeza e à segurança jurídica. Assim, a prova pode ser conceituada como “um conjunto de meios empregados para demonstrar, legalmente, a existência de negócios jurídicos” (BEVILÁQUA, Clóvis. Comentários..., 1972, v. 1, p. 260). Na divisão do negócio jurídico, a prova, em regra, encontra-se no plano da eficácia, pois mantém relação com as consequências do ato ou negócio (terceiro degrau da Escada Ponteana).

Muitas vezes o estudioso do direito se depara com assuntos inter ou multidisciplinares, que envolvem vários âmbitos do estudo jurídico, caso por exemplo da concepção do Direito Civil Constitucional, aqui analisada.

No presente capítulo, será exposta, mais uma vez, essa estrutura, em que se estuda tanto o Direito Civil quanto o Direito Processual Civil. Muitas confusões surgem na prática, particularmente no âmbito do Poder Judiciário, diante de tentativas de se compatibilizar as regras materiais e processuais.

Tentaremos aqui diminuir eventuais dificuldades, analisando os meios de prova do negócio jurídico à luz do Código Civil de 2002 e do Código de Processo Civil vigente. Procuraremos, portanto, diálogos entre as duas leis, outra aplicação da festejada tese do diálogo das fontes. Aliás, as confrontações que serão empreendidas no presente capítulo, particularmente entre essas duas normas, podem parecer tediosas, mas são estritamente necessárias para a compreensão do assunto.

O Código Civil de 2002 traz, entre seus arts. 212 a 232, um capítulo específico sobre os meios de prova do negócio jurídico, em que se busca facilitar a matéria já regulamentada pelo direito processual. Alguns processualistas criticam tal tratamento legal, pois o assunto interessa mais ao direito instrumental do que ao direito material. Alexandre Freitas Câmara, por exemplo, expõe que:

“O Código Civil é criticável por diversas razões, entre as quais não distinguir entre a prova e a forma dos atos jurídicos (sendo certo que o Código Civil de 1916 fazia expressamente a distinção). Há, porém, no Código Civil de 2002 disposições que, não obstante postas no título ‘da prova’, tratam da forma do ato jurídico, como por exemplo os parágrafos do art. 215, que tratam dos requisitos formais da escritura pública. Mais criticável do que isso, todavia, é a própria inclusão de regras sobre prova no Código Civil. Ainda que se admita a ideia de que a prova é instituto de natureza mista, com aspectos processuais e substanciais, é o Código de Processo Civil a sede adequada de sua regulamentação. Isso se dá porque o direito probatório é o mesmo, qualquer que seja a natureza da matéria de fundo. (...). Além disso, não se pode deixar de dizer que muitas das disposições do Código Civil de 2002 sobre prova são incompatíveis com o modelo processual brasileiro” (Lições de direito processual..., 2004, p. 397).

Na realidade, muito ao contrário é de se concordar com as palavras de Sílvio de Salvo Venosa, afastando qualquer crítica mais contundente em relação a tal previsão, uma vez que “como é íntimo o conteúdo do negócio jurídico com sua prova, é acertado o enfoque do Código Civil, ao traçar os princípios fundamentais e dispor sobre os meios de prova. A utilidade de um direito mede-se pela possibilidade de que se dispõe para se realizar a prova de um fato. De nada adianta possuir um direito se não se tem os meios para prová-lo. Na verdade, o que se prova não é o direito. Prova-se o fato relacionado com um direito. A demonstração da evidência em juízo é a finalidade elementar do processo na busca da verdade processual. Isso porque nem sempre o que se logra provar em uma lide coincide com a verdade real. Não há outra solução para o Direito a não ser contentar-se com a ‘verdade processual’” (Direito civil..., 2003, p. 549).

Pelas últimas palavras, deve-se compreender que tal previsão legislativa pode ser tida como correta, como ponto de apoio conceitual para o estudioso do direito. Com certeza, a prova do negócio jurídico também está na sua seara material, tendo as regras da codificação privada caráter de normas gerais. Na dúvida, devem ser aplicadas as regras processuais previstas no Código de Processo Civil, conforme será defendido no estudo que se segue (critério da especialidade). Trata-se de importante dedução para um possível diálogo entre as duas normas. Desse modo, a crítica primaz de Alexandre Freitas Câmara, de uma suposta incompatibilidade entre as normas, é afastada.

Passa-se então a analisar os preceitos que constam no atual Código Civil em relação ao tema da prova.

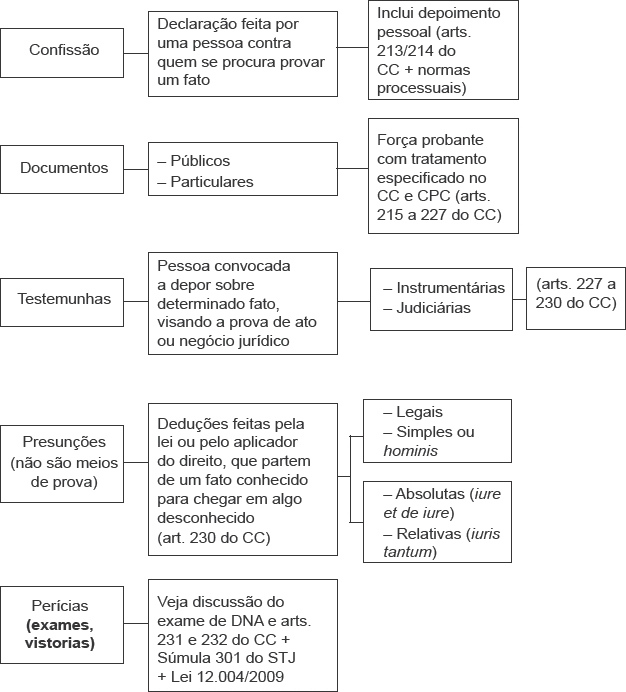

O art. 212 do CC/2002 enuncia que, salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante:

a) confissão;

b) documento;

c) testemunha;

d) presunção;

e) perícia.

Desse modo, a atual codificação privada prevê que os fatos jurídicos – incluindo-se, logicamente, os atos e negócios jurídicos – podem ser provados por confissão, documentos, testemunhas, presunções e perícias em sentido genérico. Os processualistas criticam tal dispositivo, eis que estabelece um rol de institutos jurídicos de naturezas diversas, pois os testemunhos e documentos são fonte de prova; confissões e perícias, meios de prova e as presunções, meras conclusões de dedução, de raciocínio (DIDIER JR., Fredie. Regras processuais..., 2004, p. 37). A crítica, como não poderia ser diferente, é ainda apontada por Alexandre Freitas Câmara, principalmente por essa confusão (Lições de direito processual..., 2004, p. 407).

Pelo que consta do art. 332 do CPC, deve-se entender que o rol do art. 212 do Código Civil é meramente exemplificativo (numerus apertus), uma vez que, segundo a lei processual, “todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou defesa” (TARTUCE, Fernanda. Meios de prova no Código..., 2006, p. 163-175).

Nesse contexto, mesmo por uma suposta impossibilidade de enquadramento como prova documental, deve-se entender ser cabível a prova eletrônica, considerada aquela captada licitamente na Internet, no meio digital. Nesse sentido, na IV Jornada de Direito Civil (outubro de 2006), foi aprovado o Enunciado n. 297 do CJF/STJ preceituando que “O documento eletrônico tem valor probante, desde que seja apto a conservar a integridade de seu conteúdo e idôneo a apontar sua autoria, independentemente da tecnologia empregada”. Em complemento, foi ainda aprovado o Enunciado n. 298, a saber: “Os arquivos eletrônicos incluem-se no conceito de ‘reproduções eletrônicas de fatos ou de coisas’, do art. 225 do Código Civil, aos quais deve ser aplicado o regime jurídico da prova documental”.

Partindo para a análise dos institutos previstos no art. 212 do Código Civil em vigor, inicialmente, a confissão pode ser conceituada como sendo uma declaração feita por uma pessoa, contra quem se procura provar um fato, ato ou negócio jurídico. Na mesma linha, enuncia o art. 348 do CPC que há confissão, quando a parte admite a verdade de um fato, contrário ao seu interesse e favorável ao adversário.

Essa declaração pode ocorrer no plano judicial ou extrajudicial, de forma espontânea ou não. Ademais, pode a confissão ser expressa ou tácita, sendo a última prevista no art. 302 do CPC, pelo qual “Cabe também ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial. Presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados, salvo: I – se não for admissível, a seu respeito, a confissão; II – se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público que a lei considerar da substância do ato; III – se estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto”.

Em sintonia com esse entendimento, na III Jornada de Direito Civil, foi aprovado o Enunciado n. 157 pelo qual: “o termo confissão deve abarcar o conceito lato de depoimento pessoal, tendo em vista que esta consiste em meio de prova de maior abrangência, plenamente admissível no ordenamento jurídico brasileiro”. Em síntese, onde se lê confissão (art. 212, I, do CC) deve ser incluído o depoimento pessoal.

Ainda no que concerne à confissão, ela não tem qualquer eficácia se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados (art. 213 do CC/2002). Com regra inovadora, o atual Código Civil passa a tratar especificamente da matéria.

Inicialmente, nota-se que não valerá a confissão se declarada por pessoa que não poderia dispor sobre o direito relacionado com os fatos confessados. Dessa forma, não vale a confissão feita por absolutamente incapaz (art. 3.° do CC/2002 – menores de 16 anos, enfermos e deficientes mentais sem discernimento para a prática dos atos da vida civil ou pessoas que mesmo por causa transitória ou definitiva não puderem exprimir sua vontade).

O art. 213 do Código Civil deve ser interpretado de acordo com o que preconiza o art. 351 do CPC, pelo qual “não vale como confissão a admissão em juízo, de fatos relativos a direitos indisponíveis”. Ilustrando, não valerá a confissão relacionada com os direitos da personalidade, pelo teor do art. 11 do CC/2002. Em reforço, pelo que consta nesse último comando material, que mantém íntima relação com o princípio de proteção da dignidade da pessoa humana (art. 1.°, III, da CF/1988), não terá validade a confissão que acarrete renúncia a direitos inerentes à própria pessoa.

Prevê o parágrafo único do art. 213 do CC que se a confissão for feita por representante de determinada pessoa, somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. O aludido comando legal classifica a confissão como ato não personalíssimo, admitindo que seja feita por representante – caso do mandatário –, tendo eficácia apenas nos limites da representação. Cumpre lembrar que, para a confissão, é necessário ter o representado (mandante) conferido poderes especiais ao representante (mandatário). A regra também vale para a representação legal, tratada especificamente pela atual codificação, entre os seus arts. 115 a 120.

Aplicando esse parágrafo único do art. 213, concluiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, em ação de despejo por falta de pagamento, que “não se confere qualquer eficácia jurídica à confissão feita por representante sem poderes expressos para tanto ou que vier exceder aos poderes recebidos. Inteligência dos artigos 349, parágrafo único, do CPC, e 213, parágrafo único, do Código Civil” (TJSP, Apelação 0076744-32.2006.8.26.0000, Acórdão 5022181, Ipuã, Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado, Rel.ª Des.ª Mello Pinto, j. 22.03.2011, DJESP 11.04.2011).

A confissão é reconhecida como ato irrevogável e irretratável, não sendo possível qualquer modalidade de arrependimento (art. 214 do CC). Dessa forma, o confitente – aquele que confessa – não pode tentar contradizer-se, hipótese típica de aplicação da regra nemo potest venire contra factum proprium, máxima que veda o comportamento contraditório, conceito usualmente relacionado à boa-fé objetiva. A este autor parece que o legislador não foi feliz ao utilizar o termo revogação, que deve ser empregado para os casos de extinção de negócios por quebra de confiança (promessa de recompensa, mandato, comodato), o que não é o caso.

O mesmo art. 214 do CC/2002 admite que se anule a confissão se houver erro de fato ou coação. Com a tese do diálogo das fontes, deve-se compreender que o art. 352 do CPC ainda tem aplicação, sendo também admitida a anulabilidade da confissão por dolo, pela prevalência das normas do Estatuto Processual.

Este autor mudou o entendimento manifestado nas três primeiras edições desta obra, guiado pelo parecer de Alexandre Freitas Câmara, no sentido de que “este dispositivo não revoga o art. 352 do CPC por não ser com ele incompatível nem tratar da matéria de forma exauriente (já que não faz qualquer alusão ao dolo, o qual – evidentemente – é causa de anulação de atos jurídicos), e não haveria qualquer razoabilidade de se afirmar que a partir da vigência do Código de 2002 não mais seria impossível invalidar a confissão obtida pelo induzimento do confitente em erro” (Lições de direito processual..., 2004, p. 417).

De qualquer forma, a questão é polêmica. Entre os civilistas, há quem entenda que a confissão não pode ser anulada por dolo, justamente porque se deve fazer uma interpretação restritiva do art. 214 do CC (CARVALHO NETO, Inacio de. Curso..., 2006, p. 519). Além desse entendimento, há aquele pelo qual a confissão não será anulada por dolo, mantendo-se válida e gerando apenas o direito de indenização à vítima (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil..., 2004, p. 572).

Pois bem, filiando-se à primeira corrente, de acordo com o art. 352 do CPC, somente caberá anulação da confissão pelos motivos que constam no Código Civil, em diálogo, por duas vias:

a) Por meio de ação anulatória, ainda que pendente o processo em que a confissão foi feita, aplicando-se o prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178 do CC, tratando-se de erro, dolo ou coação moral.

b) Pela via da ação rescisória, depois de transitada em julgado a sentença, da qual a confissão constitui o único fundamento (art. 485 do CPC).

Essas regras continuam vigentes, até porque o atual Código Civil nada diz respeito no tocante à matéria.

Conforme o parágrafo único do art. 352 do CPC, caberá ao confitente ou aos seus herdeiros o direito de propor as referidas ações. Além dos casos de sua anulabilidade, deve-se entender que cabe a nulidade absoluta da confissão nas hipóteses constantes nos arts. 166 e 167 do CC, este último dispositivo tratando do ato simulado.

No que se refere à confissão praticada sob coação física (vis absoluta), esta também gera a nulidade, situação que se enquadra no inciso III do art. 3.° do Código Civil (pessoa que, por causa transitória, não puder exprimir sua vontade). Repise-se que a ação correspondente, nos casos de nulidade, é imprescritível, por envolver ordem pública e diante do seu caráter declaratório (critério de Agnelo Amorim Filho). Além disso, pode ser suscitada a regra pela qual a nulidade não convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do CC).

Após o tratamento da confissão, o Código Civil regulamenta a prova documental, que também demonstra um ato, fato ou negócio jurídico, com previsão entre seus arts. 215 a 226. De qualquer forma, têm razão os processualistas quando afirmam que o dispositivo tem mais relação com a forma do que com a prova do negócio. E, como se sabe, a forma do negócio está no plano de sua validade, nos termos do art. 104, III, do CC em vigor.

Inicialmente, o Código Civil atual consagra no seu art. 215 que a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. Esse dispositivo vem recebendo diversas críticas, principalmente entre os processualistas, por ainda conter menção pela qual a escritura pública faz prova plena dos atos e negócios jurídicos. Por certo, a expressão prova plena não vem sendo mais utilizada tanto no direito material quanto no processual, particularmente pela tendência de relativização de princípios e direitos.

Em verdade, a menção ao valor e à força probante dos documentos, em cotejo com outras provas, revela resquícios do antigo sistema da prova tarifada, pelo qual o juiz ficava adstrito a valorar mais intensamente alguns meios de prova do que outros. Como é notório, vige o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, de sorte que não há mais tal vinculação por parte do juiz, a quem compete sopesar os elementos probatórios conforme o seu entendimento fundamentado. Nesse sentido, na III Jornada de Direito Civil, foi aprovado o Enunciado n. 158 do CJF/STJ, pelo qual: “A amplitude da noção de prova plena (isto é, completa) importa a presunção relativa acerca dos elementos indicados nos incisos do § 1.°, devendo ser conjugada com o disposto no parágrafo único do art. 219”. Concluindo, a referida prova plena não é tão plena assim, pois traz uma presunção relativa (iuris tantum) e não absoluta (iure et de iure), conforme entenderam os juristas que participaram daquela Jornada de Direito Civil, realizada no ano de 2004.

A presunção, em suma, refere-se aos elementos que devem constar da escritura pública (art. 215, § 1.°, do CC), a saber:

a) Data e local de sua realização.

b) Reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam comparecido ao ato, por si, como representantes, intervenientes ou testemunha.

c) Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes e demais comparecentes, com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação.

d) Manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes.

e) Referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato.

f) Declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes, ou de que todos a leram.

g) Assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu substituto legal, encerrando o ato.

A escritura pública será lavrada no Tabelionato de Notas, nos termos da organização e regulamentação específica prevista na Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973). Mais recentemente, tendo em vista a celeridade dos atos e a diminuição de burocracias, entrou em vigor em nosso País a Lei 11.441/2007, possibilitando que o divórcio e o inventário sejam celebrados, extrajudicialmente, por escritura pública. Os temas estão tratados nos Volumes 5 e 6 desta coleção, para onde se remete aquele que queira aprofundar os seus estudos.

O oficial do cartório de notas deverá elaborar a escritura pública segundo esses seus requisitos mínimos, previstos no art. 215, § 1.°, I a VII, do CC em vigor. A falta de um dos requisitos acarretará a nulidade absoluta do ato, nos termos do art. 166, V e VI, do CC, havendo desrespeito à forma ou à solenidade, o que comprova a tese de que a escritura está no plano da validade do negócio jurídico (segundo degrau da Escada Ponteana).

Vale mais uma vez consignar que a escritura pública pode ser lavrada em qualquer Tabelionato de Notas do território nacional, não se confundindo com o registro imobiliário, que deve ser realizado no Cartório de Registro de Imóveis do local de situação do imóvel. Também pertinente referir-se ao art. 108 da atual codificação, pelo qual a escritura pública somente será necessária para a alienação de imóveis com valor superior a trinta salários mínimos. Para os demais casos, está dispensada a sua elaboração.

Particularmente quanto à matéria, o Código Civil de 2002 passou a exigir, para a elaboração da escritura pública pelo Tabelionato de Notas, a referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato (art. 215, § 1.°, V, do CC). Para tanto, pode ser citada a quitação de impostos como o IPTU e a outorga conjugal exigida pelo art. 1.647 do CC, tratando-se essa última hipótese de legitimação. O inciso em comento valoriza a ética, a boa-fé objetiva, como um dos baluartes da codificação, pelo fato de exigir o pagamento das dívidas fiscais.

Pelos incisos VI e VII do mesmo comando legal, a legislação civil continua exigindo a leitura da escritura pública pelo notário aos comparecentes, para que conheçam o seu teor, bem como a assinatura das partes e do próprio tabelião, mais uma vez sob pena de nulidade do ato praticado (art. 166, V e VI, do CC).

Determina o § 2.° do art. 215 do CC/2002 que se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele, a seu rogo (a seu pedido). Por tal norma, a atual codificação privada admite que outra pessoa assine em nome do interessado, se este não souber escrever, sendo perfeitamente válida a escritura pública nessas situações.

A escritura será redigida na língua nacional, conforme ordem do § 3.° do mesmo art. 215. Tendente à simplicidade ou operabilidade dos atos, negócios e contratos, o Código vigente continua exigindo que o notário elabore a escritura pública em língua portuguesa, também sob pena de nulidade da escritura. Recomenda-se, dentro do bom senso, que a linguagem do documento seja acessível às partes, evitando-se expressões superadas, ininteligíveis ou de difícil compreensão, inclusive expressas em latim. Uma escritura mal escrita, com graves defeitos de linguagem, também poderá ser declarada nula, nos termos do art. 166, V e VI, do CC, por desrespeito à forma ou à solenidade.

Igualmente, de acordo com a valorização da informação, em sintonia com a boa-fé objetiva, se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete (art. 215, § 4.°, do CC). Pelo mesmo dispositivo, não havendo tradutor na localidade, será nomeada outra pessoa capaz que, a juízo do tabelião, tenha idoneidade e conhecimento bastantes, caso, por exemplo, de um professor de línguas local. Caso esses requisitos não sejam obedecidos, o Código Civil reconhece a nulidade do ato, continuando a proteger o princípio da informação e a confiança depositada entre as partes. No que concerne à confiança, na IV Jornada de Direito Civil chegou-se à conclusão, cabe frisar mais uma vez, de se tratar de um preceito de ordem pública, conforme o Enunciado n. 363 do CJF/STJ.

Por outro lado, se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puder identificar-se por documento, deverão participar do ato pelo menos duas testemunhas que o conheçam e atestem sua identidade (art. 215, § 5.°, do CC). Deve-se entender que esse parágrafo apresenta as regras a serem aplicadas para o ato em ordem inversa. Assim sendo, o tabelião, inicialmente, deve buscar a identificação do celebrante por documento hábil e lícito acompanhado por foto, como cédula de identidade ou outro que o substitua. Não sendo isso possível, caberá a identificação pessoal, com base na confiança. No caso de impossibilidade destas, a identidade do comparecente deverá ser provada por duas testemunhas, que conheçam e atestem quem é a pessoa a celebrar o ato ou negócio.

Superada a análise do art. 215 do CC, enuncia o seu art. 216 que: “Farão a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça judicial, do protocolo das audiências, ou de outro qualquer livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por ele, ou sob a sua vigilância, e por ele subscritas, assim como os traslados de autos, quando por outro escrivão consertados”.

Pelo que consta do dispositivo, o Código Civil de 2002 continua reconhecendo a fé pública e a força probante das certidões textuais com inteiro teor (verbo ad verbum) de peça judicial, protocolo de audiências ou livro a cargo de escrivão. Nesse sentido, vale transcrever os conceitos correlatos, apontados por Maria Helena Diniz:

“Certidão. A certidão textual, seja ‘verbo ad verbum’ (inteiro teor), seja em breve relatório, é a reprodução do conteúdo de ato escrito, registrado em autos ou em livro, feita por pessoa investida de fé pública.

Traslado. O traslado de autos é a cópia fiel, passada pelo próprio escrivão ou por outro concertada, de documentos constantes do arquivo judiciário. O concerto, portanto, nada mais é do que o ato de conferir a cópia com o original” (Código Civil anotado..., 2005, p. 258).

Conforme a parte final do art. 216 do CC, observa-se que o documento deve ser extraído pelo próprio escrivão ou por terceiro, sob sua vigilância, devendo ser subscrito pelo primeiro.

As cópias trasladadas dos autos somente terão validade quando concertadas por outro escrivão. A expressão concerto, grafada com c, significa conferir o documento com o correspondente original. Por um equívoco, constou no texto final do dispositivo a palavra conserto, com s, ao contrário do correto texto do Código Civil de 1916. Dessa forma, pelo erro de grafia, deve ser entendido concerto, com c, conforme aponta a própria Professora Maria Helena Diniz, na obra transcrita (Código Civil anotado..., 2005, cit., p. 257).

As certidões e os traslados extraídos por tabelião ou oficial de registro terão a mesma força probante de instrumentos ou documentos lançados em suas notas (art. 217 do CC). Por esse comando, continuam tendo força probante, dotados de fé pública, os documentos trasladados e as certidões, extraídos por tabelião de cartório de notas ou oficial deste. Em suma, pelo que consta do dispositivo ora visualizado, pode-se afirmar que todos os documentos referidos têm a mesma força probante que a escritura pública e o seu correspondente traslado. Continua incólume o art. 367 do CPC, pelo qual o documento elaborado por oficial público incompetente tem força probatória de documento particular.

Prevê o art. 218 do CC/2002, ainda tratando da prova documental, que os traslados e as certidões considerar-se-ão instrumentos públicos, se os originais se houverem produzido em juízo como prova de algum ato. Esse comando equivale parcialmente ao art. 364 do CPC, pelo qual “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em sua presença”.

Existe certa correspondência, em reforço, com o art. 365, I, da mesma norma processual, que reconhece fazerem a mesma prova que os documentos originais “as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências, ou de outro livro a cargo do escrivão, sendo extraída por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas”.

Caso os originais do documento sejam utilizados em juízo para provar algum fato ou conduta, o mesmo deve ser dito quanto a traslados e certidões verbo ad verbum, que valem como se fossem instrumentos públicos.

Ainda sobre a prova documental, as declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, segundo o art. 219 do CC. Como não poderia ser diferente, continua em vigor o sistema pelo qual os documentos assinados, públicos ou particulares, têm eficácia entre as partes que lançaram neles suas assinaturas.

Isso porque esse comando material equivale ao art. 368, caput, do CPC, que tem a seguinte redação: “As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário”. Em ambos os dispositivos, tanto material quanto processual, a presunção é relativa (iuris tantum), admitindo prova em contrário, tendo em vista a certeza e a segurança jurídica.

O parágrafo único do art. 219 do CC determina que “não tendo relação direta, porém com as disposições principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las”. Como visto, essa regra deve ser aplicada à escritura pública, completando o art. 215 do atual Código, conforme o Enunciado n. 158, aprovado na III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Mas não é só, uma vez que o artigo traz alguns conceitos interessantes.

As disposições principais – também conceituadas como dispositivas – são aquelas que mantêm relação direta com os elementos essenciais do ato – partes, objeto, vontade e forma, estando nos planos da existência e da validade do negócio jurídico. Já as declarações enunciativas, regra geral, não mantêm relação imediata com as regras principais do ato ou negócio, muito menos com a legitimidade das partes. Como exemplos de disposições enunciativas, podem ser citadas aquelas relacionadas com a qualificação dos negociantes, não sendo esta essencial ao ato. Mesmo assim, cabe ao declarante o ônus de provar a veracidade da sua declaração.

Segundo o art. 220 do Código Civil em vigor, “a anuência ou a autorização de outrem, necessária à validade de um ato, provar-se-á do mesmo modo que este, e constará, sempre que se possa, do próprio instrumento”. Em alguns casos específicos, a lei exige anuência ou autorização de terceiro para a prática de alguns atos, caso da sempre comentada outorga conjugal, prevista no art. 1.647 do CC (outorga uxória – da mulher; outorga marital – do marido).

Exemplificando de outra forma, ainda envolvendo caso de legitimação, cite-se a venda de ascendente a descendente, que depende de autorização dos outros descendentes e do cônjuge do alienante, exceção feita ao regime da separação obrigatória, conforme o art. 496 do CC. Na falta dessa autorização, tal venda será anulável, devendo ser aplicado o prazo que consta do art. 179 (prazo decadencial de dois anos, contatos da celebração do negócio) do Código e não mais aquele da Súmula n. 494 do STF (prazo prescricional de 20 anos, contados da celebração do ato). Isso porque, como já exposto, adotou o atual Código Civil a tese de Agnelo Amorim Filho, não sendo mais admitido prazo prescricional para anular negócio jurídico. Havendo direito potestativo (ação anulatória – constitutiva negativa), o prazo é decadencial. Nesse sentido, o citado Enunciado n. 368 do CJF/STJ, da IV Jornada de Direito Civil.

Nos dois casos descritos, conforme determina o art. 220 do CC, para a venda de imóvel mediante escritura pública, a outorga conjugal ou dos filhos também deverá assumir a mesma forma, fazendo prova do negócio jurídico.

O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrados no registro público. Essa a regra constante do art. 221 do CC, que merecerá por estudo específico, com a análise de um caso de antinomia de segundo grau aparente.

Repise-se que o instrumento particular não tem a suposta força probante absoluta, como a forma do escrito público. Eventualmente, aquilo que consta do instrumento particular pode ser provado por outras formas, como por meio de testemunhas (art. 221, parágrafo único, do CC). É notório, por regra, que o instrumento particular gera efeitos entre as partes negociantes (inter partes). Para valer perante terceiros, deverá ser registrada no cartório de títulos e documentos situação em que passa a ter eficácia erga omnes.

O art. 222 do mesmo Código Civil trata do telegrama, prevendo que, quando lhe for contestada a autenticidade, faz prova mediante conferência com o original assinado.

Mesmo não havendo regra semelhante no Código de 1916, deve-se compreender que o artigo em questão constitui novidade parcial, uma vez que constam regras semelhantes no Código de Processo Civil:

“Art. 374. O telegrama, o radiograma ou qualquer outro meio de transmissão tem a mesma força probatória do documento particular, se o original constante da estação expedidora foi assinado pelo remetente.

Parágrafo único. A firma do remetente poderá ser reconhecida pelo tabelião, declarando-se essa circunstância no original depositado na estação expedidora”.

“Art. 375. O telegrama ou o radiograma presume-se conforme com o original, provando a data de sua expedição e do recebimento pelo destinatário”.

A inovação constante do art. 222 do CC nasce desatualizada, pela falta de menção ao fax e à mensagem enviada por correio eletrônico (e-mail), via Internet. Contudo, mesmo diante da falta de previsão legal, o art. 222 da atual codificação também poderá ser aplicado a esses documentos, os quais têm força probante se não houver qualquer ilicitude.

Relativamente ao correio eletrônico, é interessante observar que a conclusão semelhante chegou a comissão de obrigações e contratos da I Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal, pelo teor do seu Enunciado n. 18: “Art. 319: a ‘quitação regular’, referida no art. 319 do novo Código Civil, engloba a quitação dada por meios eletrônicos ou por quaisquer formas de ‘comunicação à distância’, assim entendida aquela que permite ajustar negócios jurídicos e praticar atos jurídicos sem a presença corpórea simultânea das partes ou de seus representantes”. O art. 319 do CC trata da prova do pagamento, dada pela quitação. Como reforço à questão da prova eletrônica, podem ser mais uma vez mencionados os Enunciados n. 297 e 298 do CJF/STJ, da IV Jornada de Direito Civil.

Segundo o art. 223 do CC, “a cópia fotográfica de documento, conferida por tabelião de notas, valerá como prova de declaração da vontade, mas, impugnada sua autenticidade, deverá ser exibido o original”. Apesar da falta de menção de tratamento quanto à cópia fotográfica ou reprográfica (popular xerox), há regra correspondente no art. 385 do CPC, pelo qual “a cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original”. Também há correspondência parcial em relação aos arts. 365, III, e 384 do mesmo Codex Processual. No que concerne a esse último dispositivo, vale sua transcrição, para fins didáticos:

“Art. 384. As reproduções fotográficas ou obtidas por outros processos de repetição, dos documentos particulares, valem como certidões, sempre que o escrivão portar por fé a sua conformidade com o original”.

Pelo que consta de todos esses dispositivos, a conferência pelo tabelião estabelece apenas a presunção relativa (iuris tantum) de autenticidade do documento. No caso de impugnação de sua autenticidade, torna-se imprescindível a apresentação do original, visando à certeza, à segurança jurídica e à verdade real.

Mas, em alguns casos, para exercício de um determinado direito, a lei exige a exibição do documento original ou do título de crédito (duplicata, cheque, etc.). Nessas situações, a prova produzida não dispensará a apresentação do documento correspondente, mais uma vez em prol da certeza e da segurança jurídica (art. 223, parágrafo único, do CC).

Valorizando a informação, enuncia o art. 224 do CC/2002 que os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português, para dar aos mesmos efeitos legais em nosso País. Dessa forma, o atual Código Civil continua exigindo que o negócio jurídico seja celebrado em nossa língua vernácula.

Para os documentos estrangeiros é exigida a tradução por especialista juramentado, autorizado juridicamente, visando à validade e eficácia no ato em nosso País. Não há dúvidas que continua em vigor o art. 148 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973), in verbis: “os títulos, documentos e papéis escritos em língua estrangeira, uma vez adotados os caracteres comuns, poderão ser registrados no original, para o efeito da sua conservação ou perpetuidade. Para produzir efeitos legais no País e para valerem contra terceiros, deverão entretanto, ser vertidos em vernáculo e registrada a tradução, o que, também, se observará em relação a procurações lavradas em língua estrangeira”.

Outrossim, continua merecendo aplicação o art. 157 do CPC, pelo qual “só poderá ser junto aos autos documento redigido em língua estrangeira, quando acompanhado de versão em vernáculo, firmada por tradutor juramentado”. Não se pode afastar a relação entre esse dispositivo comentado e o art. 13 da Constituição Federal de 1988, que compara a língua portuguesa aos demais símbolos da República Federativa do Brasil (a bandeira, o hino nacional, as armas e os selos nacionais).

O Projeto 699/2011, antigo Projeto Ricardo Fiúza, pretende alterar o art. 224 do CC, que passaria a ter a seguinte redação: “Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o vernáculo e registrados em Títulos e Documentos para terem efeitos legais no país”. Como se vê, a projeção passa a exigir expressamente o registro no cartório de títulos e documentos.

Não há como concordar com a proposta de alteração, o que dificultaria o trabalho dos interessados, estando afastada a pretensão de mudança do princípio da simplicidade ou operabilidade, um dos baluartes da atual codificação. É pertinente deixar claro que a proposta foi inicialmente vetada pelo Deputado Vicente Arruda, nomeado na Comissão de Redação, Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados para apreciar a questão, pelas seguintes razões:

“Não nos parece procedente a pretendida alteração. Em primeiro lugar, o próprio Autor da proposição lembra que, nos termos do art. 13 da Carta Magna, a língua portuguesa é a língua oficial do país; em segundo lugar, o dispositivo do Código em questão trata da validade e da eficácia do documento estrangeiro no Brasil, pois acha-se inserido no capítulo relativo à prova do fato jurídico, e não da sua validade contra terceiros, a qual requer, aí sim, o competente registro, havendo de vigorar, lado a lado, portanto, essa disposição do novo código com a regra insculpida na Lei dos Registros Públicos. Pela rejeição”.

Conforme o art. 225 do CC, as reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão.

Esse comando legal, novidade na codificação civil, equivale ao art. 383 do CPC, segundo o qual “qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, cinematográfica ou de outra espécie, faz prova dos fatos ou das coisas representadas, se aquele contra quem foi produzida lhe admitir a conformidade. Parágrafo único. Impugnada a autenticidade da reprodução mecânica, o juiz ordenará a realização de exame pericial”.

O diploma civil aprimora a regra processual anterior, estabelecendo que a força probante das reproduções não depende de autenticação por tabelião, desde que a parte contra quem forem exibidas não lhes impugnar a exatidão.

Pela lei processual civil, exige-se que a parte contrária admita a autenticidade das reproduções; já pelo Código Civil, essa autenticidade é presumida sempre que a parte contrária não impugnar tais documentos. Trata-se, mais uma vez, de presunção relativa, ou iuris tantum, sendo interessante sempre a perícia quando houver dúvidas, conforme o parágrafo único do art. 383 da codificação processual civil.

Cite-se também a regra do art. 384 do mesmo Código Processual, pela qual “as reproduções fotográficas ou obtidas por outros processos de repetição, dos documentos particulares, valem como certidões, sempre que o escrivão portar por fé a sua conformidade com o original”.

Encerrando o tratamento quanto à prova documental, determina o art. 226 que os livros e fichas dos empresários e sociedades fazem prova contra as pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.

Como novidade, o Código Civil atual incorpora dispositivos anteriormente presentes no Código de Processo Civil, particularmente nos seus arts. 378 a 382. Resumindo as regras previstas na lei processual e confrontando com o que consta na codificação emergente, pode-se afirmar que os livros e as fichas dos empresários provam contra as pessoas a eles relacionadas. Eventualmente, não havendo vícios confirmados, a interpretação poderá ser favorável a essas pessoas – empresários, sócios e administradores.

Continua ainda vigente a regra pela qual a escrituração é indivisível. Sendo alguns fatos resultantes dos lançamentos favoráveis aos interesses de seu autor e outros desfavoráveis, ambos devem ser considerados em conjunto, situação em que o aplicador do Direito deve apreciar com equidade e razoabilidade (art. 380 do CPC). Em casos que envolvam interesse público e social, o juiz poderá ordenar, ex officio, a exibição parcial dos livros e documentos, extraindo deles o que interessar ao litígio (art. 382 do CPC).

O art. 226 do Código Civil reproduz, ainda, regra já contida no Código Comercial de 1850, agora revogada, segundo a qual os registros lançados nos livros empresariais fazem prova contra os empresários (art. 23). Por estar adaptada à teoria da empresa e à consolidação parcial do Direito Privado, a codificação atual utiliza o termo empresários em vez de comerciantes, que constam dos Códigos Comercial e Processual Civil.

Por fim, a força probante dos livros e das fichas empresariais não é absoluta, sucumbindo diante dos casos em que a lei exige escritura pública ou documento particular para a prova do fato, ato ou negócio jurídico (art. 226, parágrafo único, do CC). Como exemplo do último caso – exigência de escrito particular –, pode-se citar a regra do art. 288 do Código de 2002, pela qual a cessão de crédito somente será eficaz em relação a terceiros se forem observados os requisitos mínimos para o mandato (art. 654, § 1.°, do CC): a) a indicação do lugar onde foi passado, b) a qualificação do cedente e do cessionário, c) a data da outorga, d) o objetivo da cessão, com a designação e a extensão dos poderes e direitos transmitidos.

Em todos os casos, ainda pelo parágrafo único do art. 226, a prova pode ser afastada, elidida, pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos, via perícia técnica. Mais uma vez, o Código Civil privilegia a busca da certeza, da segurança e da verdade real.

Logo em seguida, o Código Civil em vigor trata das testemunhas, que são as pessoas chamadas a depor sobre fatos, visando a atestar a veracidade de ato ou negócio jurídico. As testemunhas convocadas a depor em juízo são denominadas testemunhas judiciárias. Fora dele, são chamadas de testemunhas instrumentárias as que se pronunciam sobre determinado documento.

Iniciando o tratamento quanto à prova testemunhal, prevê o art. 227 do CC/2002 que: “Salvo os casos expressos, a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos negócios jurídicos cujo valor não ultrapasse o décuplo do maior salário mínimo vigente no País ao tempo em que foram celebrados”. Trata o dispositivo, especificamente, da testemunha instrumentária.

Esse comando material, na realidade, repete a regra do art. 401 do CPC, segundo o qual “a prova testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do maior salário mínimo vigente no país, ao tempo que foram celebrados”.

Acertadamente, com sentido mais genérico, a codificação civil atual utiliza a expressão negócios jurídicos em vez de contratos, o que vem em boa hora. De acordo com o princípio da operabilidade, no sentido de efetividade ou concretude, o valor está expresso em salários mínimos, afastando a possibilidade de a inflação ou a desvalorização afastar a aplicação da regra, como ocorreu com o art. 141 do CC/1916, seu correspondente, que previa o valor de dez mil cruzeiros.

Dessa forma, não se pode aceitar o posicionamento doutrinário que eventualmente defenderá a inconstitucionalidade do art. 227 do CC diante de suposta vedação constante da Constituição Federal, já comentada (“Art. 7.° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim” – destacamos). O último dispositivo merece ser aplicado às relações de trabalho, reconhecendo direitos sociais e fundamentais dos trabalhadores. Essa é a sua correta interpretação, não havendo nesse ponto qualquer prejuízo aos trabalhadores.

Em reforço, por lógico, se não for adotado o salário mínimo para essa atualização, torna-se impossível, com o passar dos tempos, aplicar a regra. O mesmo foi dito em relação ao art. 108 do Código Civil, outrora estudado. A razoabilidade fundamenta a utilização do salário mínimo como parâmetro, fora das relações de trabalho.

Para os negócios jurídicos com valor superior a dez salários mínimos, a prova testemunhal continua sendo admitida, de forma complementar aos demais meios e fontes de prova (confissões, documentos e perícias) – art. 227, parágrafo único, do CC. Essa regra, aliás, deve ser aplicada para qualquer que seja o valor do negócio.

Mais uma vez, o Código Civil utiliza expressão mais genérica (negócio jurídico) ao invés de contrato, que constava no Código Civil de 1916, o que merece louvor. Esse parágrafo único deve também ser analisado em conformidade com o art. 402 do CPC, que prescreve:

“Art. 402. Qualquer que seja o valor do contrato, é admissível a prova testemunhal, quando:

I – houver começo de prova por escrito, reputando-se tal o documento emanado da parte contra quem se pretende utilizar o documento como prova;

II – o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação, em casos como o de parentesco, depósito necessário ou hospedagem em hotel”.

Nas situações descritas pelo Código de Processo Civil, portanto, não devem ser aplicadas as regras constantes do comando material em análise, eis que a regra processual é especial, prevalecendo sobre a geral, aplicando-se a metarregra geral relacionada com a especialidade, para resolver a antinomia ou lacuna de conflito.

O art. 228 do CC/2002 veda como testemunhas:

a) os menores de dezesseis anos (inciso I);

b) aqueles que, por enfermidade ou retardamento mental, não tiverem discernimento para a prática dos atos da vida civil (inciso II);

c) os cegos e surdos, quando a ciência do fato que se quer provar dependa dos sentidos que lhes faltam (inciso III);

d) o interessado no litígio, o amigo íntimo ou o inimigo capital das partes (inciso IV);

e) os cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais até o terceiro grau de alguma das partes, por consanguinidade, ou afinidade (inciso V).

O Código Civil de 2002 repete regra anteriormente prevista no art. 142 do CC/1916, dispondo que “não podem ser admitidos como testemunhas” em sentido genérico, ao contrário do art. 405 do CPC, que apresenta a divisão entre incapazes, impedidos e suspeitos para atuarem como testemunhas.

A interpretação a ser seguida é a mesma de outrora. Assim, em momentos de dúvida, buscam-se as expressões detalhadas que constam da lei processual, que têm caráter especial. Quanto às testemunhas impedidas e suspeitas, continua ainda em vigor, logicamente, a regra do art. 405, § 4.°, do CPC, pela qual, caso seja estritamente necessário à lide, o magistrado poderá ouvir tais testemunhas como informantes do juízo, independentemente de compromisso firmado. As oitivas de informantes também são importantes para formar o convencimento do magistrado no que concerne à lide.

Serão comentados, ato contínuo de análise, os incisos do art. 228 da atual codificação civil.

Inicialmente, os menores de 16 anos, menores impúberes e absolutamente incapazes (art. 3.°, III, do CC), não podem ser ouvidos como testemunhas, sendo considerados, pela lei processual, como incapazes para a prova (art. 405, § 1.°, III, do CPC). No caso em questão, não merecerá subsunção a exceção do art. 405, § 4.°, do CPC (oitiva como informante). Os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, apesar de menores púberes, podem ser ouvidos, desde que demonstrem discernimento para tanto.

Para a adaptação do que consta do art. 3.°, II, do Código Civil, não são admitidas como testemunhas as pessoas que, por enfermidade mental, não tiverem discernimento para a prática dos atos e negócios da vida civil (art. 228, II, do CC). De acordo com o que foi mencionado, deve-se compreender que a expressão enfermidade mental equivale à antiga loucos de todo o gênero, optando o legislador pela troca de expressões por entender que a anterior era discriminatória e afastada da valorização da dignidade da pessoa humana que consta do texto constitucional (art. 1.°, III, da CF/1988).

À luz do Código de Processo Civil, os enfermos e doentes mentais interditados devem ser considerados incapazes para testemunhar (art. 405, § 1.°, I e II, do CPC). É interessante notar que a norma processual em questão faz referência expressa à interdição, constando texto melhor detalhado no último inciso citado, a saber: “o que, acometido por enfermidade, ou debilidade mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los; ou, ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções”.

De acordo com o art. 228, III, do atual Código Civil, não podem ser admitidos como testemunhas os cegos e os surdos. Quanto aos últimos, que não podem expressar-se, não estão mais incluídos expressamente como absolutamente incapazes, preferindo o legislador referir-se a eles da seguinte forma: “os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade” (art. 3.°, III, do CC). Essa disposição ampla também inclui o surdo-mudo naquelas condições. Já o cego, por regra, é considerado capaz, salvo situações especiais. Porém, em relação à condição de testemunha há incapacidade nos dois casos, inclusive conforme o art. 405, § 1.°, IV, do CPC, que veda a possibilidade de a pessoa testemunhar quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhe faltam. Essa é também a inteligência do que consta e constava da codificação privada, devendo ser mantida a regra processual por ser específica.

Os interessados no litígio, bem como os cônjuges, ascendentes, descendentes e colaterais até terceiro grau não são admitidos como testemunhas (art. 228, IV e V, do CC). A regra aplica-se tanto ao parentesco consanguíneo (pais, avós, filhos, netos, irmão e tios) como por afinidade (sogro, sogra, madrasta, padrasto, enteados e cunhados), e mesmo àquele decorrente de parentesco civil (adoção, parentalidade socioafetiva ou inseminação artificial heteróloga – vide Volume 5 desta coleção).

Relativamente aos parentes, pelo que consta do Código de Processo Civil, particularmente no art. 405, § 2.°, I, tais pessoas devem ser consideradas impedidas para ser testemunhas. De acordo com o art. 226, § 3.°, da CF/1988, forçoso entender que o mesmo impedimento existe para as relações decorrentes da união estável, conforme vem entendendo a jurisprudência (STJ, REsp 81.551/TO, 3.ª Turma, Rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 23.09.1997). Ainda de acordo com a jurisprudência, os descendentes podem prestar depoimentos em causas que envolvam o casamento ou a união estável de seus ascendentes: “A jurisprudência é pacífica no entendimento de que, a exemplo do que ocorre no direito canônico, os descendentes prestem depoimento em causas matrimoniais” (TJSP, Ap. 224760, Rel. Barbosa Pereira, RF 248/201).

Relativamente ao interessado no litígio – primeira parte do art. 228, IV, do Código Civil –, há caso de suspeição, de acordo com o art. 405, § 3.°, IV, do CPC.

Conforme o parágrafo único do art. 228 do CC, foi ampliada a possibilidade de se ouvirem pessoas impedidas e suspeitas, a despeito do que constava do art. 143 do CC revogado.

De qualquer forma, pelo tom genérico, a hipótese dos ascendentes por consanguinidade ou afinidade enquadra-se no parágrafo único ora comentado, principalmente em relação àquelas ações que envolvam o nascimento e o óbito dos filhos.

Sob outro prisma, pelo que consta do Estatuto Processual em vigor, a todos os casos de suspeição e impedimento aqui comentados merecerá aplicação o § 4.° do art. 405 do CPC, podendo a pessoa ser ouvida como informante do juízo. Anote-se que continuam em vigor as demais regras de impedimentos (art. 405, § 2.°, I – segunda parte –, II e III, do CPC) e suspeição (art. 405, § 3.°, I, II e III, do CPC) previstas na lei processual. Assim, a pessoa que é parte na causa continua impedida e o inimigo capital das partes continua suspeito.

Ainda sobre a prova testemunhal, enuncia o art. 229 do atual Código Civil que ninguém pode ser obrigado a depor sobre fato:

a) a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar segredo;

b) a que não possa responder sem desonra própria, de seu cônjuge, parente em grau sucessível, ou amigo íntimo;

c) que o exponha, ou às pessoas referidas no inciso antecedente, a perigo de vida, de demanda, ou de dano patrimonial imediato.

Pelo que constava anteriormente, nota-se que o texto era genérico ao proteger o sigilo profissional e a ética, em total consonância ao Texto Constitucional (art. 52, XIV, da CF/1988). A regra anterior, constante do art. 144 do CC/1916 era de que “Ninguém pode ser obrigado a depor de fatos, a cujo respeito, por estado ou profissão, deve guardar segredo”.

Cite-se o exemplo do padre, que não pode depor sobre fatos a ele levados pela confissão. Pois bem, o novo texto está melhor adaptado à lei processual, particularmente ao art. 406 do CPC, pelo qual:

“Art. 406. A testemunha não é obrigada a depor de fatos:

I – que lhe acarretem grave dano, bem como ao seu cônjuge e aos seus parentes consanguíneos ou afins, em linha reta, ou na colateral em segundo grau;

II – a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo”.

O Código Civil de 2002 afasta a necessidade de a pessoa depor em casos que possa gerar a desonra própria, do seu cônjuge, parente em grau sucessível – na linha reta, até o infinito e na linha colateral até quarto grau – ou amigo íntimo. Em todos os casos, inclusive pelo que pode ser percebido da leitura do art. 229, III, do CC, as regras também devem ser aplicadas ao companheiro ou à companheira. Quanto à menção ao amigo íntimo, inovação festejada, cabe ao juiz da causa apreciar caso a caso. Uma namorada ou um namorado pode receber o tratamento como amigo íntimo.

Superada a análise da prova do negócio jurídico, percebe-se que o Código Civil, em seus arts. 230 a 232, trata das perícias e presunções, que merecerão um estudo em seção própria, para fins didáticos.

Nos termos do art. 230 do atual Código Civil, “as presunções, que não as legais, não se admitem nos casos em que a lei exclui a prova testemunhal”. Passa a atual codificação privada, por tal comando, a regular regras específicas para as presunções, conceituadas como sendo deduções feitas pela lei, ou pelo aplicador do direito, que partem de um fato conhecido para chegar a algo desconhecido.

Quando a presunção constar da lei, haverá a presunção legal. Por outro lado, haverá a presunção simples ou hominis quando deduzidas pelo juiz da causa ou pelo aplicador do direito, deixadas ao seu livre critério, guiado pela equidade e pela razoabilidade.

Pois bem, as últimas presunções não merecem aplicação em todos os casos em que a lei proibir a prova exclusivamente testemunhal – como naqueles envolvendo negócios jurídicos com valor superior a dez salários mínimos (art. 227 do CC).

O dispositivo legal em comento, porém, não afasta a adoção das presunções legais em casos tais, classificadas como presunções relativas (iuris tantum), aquelas que admitem prova em contrário; e presunções absolutas (iure et de iure), que não admitem prova em contrário. As primeiras são mais comuns e podem ser observadas em vários dispositivos da codificação privada, como no art. 322 – presunção de pagamento – e no art. 1.597 – presunções de paternidade.

As últimas – presunções absolutas – são mais raras. Como exemplo de presunção absoluta, pode ser apontada a presunção iure et de iure de vulnerabilidade do consumidor, o que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, norma essencialmente protetiva. Nessa linha, Roberto Senise Lisboa aponta que “a presunção absoluta de vulnerabilidade do consumidor deve ser entendida nos limites propostos pelo próprio microssistema positivado. Assim, entende-se que o consumidor é vulnerável ‘no mercado de consumo’, isto é, quando sujeita-se às práticas de oferta, publicidade e de fornecimento de produtos e serviços, bem como aos contratos referentes à aquisição deles” (Responsabilidade civil..., 2001, p. 85). A conclusão é retirada da análise do art. 4.°, inc. I, da Lei 8.078/1990.

Tanto as presunções simples como as presunções legais (absolutas e relativas) poderão ser utilizadas como meios de prova, não podendo o juiz da causa afastar sua utilização, tratando-se o art. 230 do CC/2002 de norma de ordem pública.

O art. 231 do atual Código Civil traz regra importante e muito comentada nos últimos tempos, prevendo que “aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa”.

Nesse dispositivo, a atual codificação inova substancialmente, apresentando entendimento outrora consolidado na jurisprudência e relacionando a presunção com a realização de perícia. Há no comando a vedação de que a pessoa crie uma situação para dela tirar proveito (tu quoque). A máxima tu quoque, anexa à boa-fé objetiva, está relacionada com a regra de ouro cristã, que enuncia: não faça contra o outro o que você não faria contra si mesmo. A expressão tem origem na frase de dor do Imperador romano Júlio César ao seu filho adotivo Brutus, que havia participado do atentado que o vitimou, querendo dizer “Até tu?” (GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Função..., 2004, p. 88).

Apesar de o comando legal mencionar o exame médico em geral, o dispositivo tem aplicação intensa e imediata aos casos envolvendo o exame de DNA.

Como é notório, tendo em vista a proteção dos direitos existenciais e de personalidade, particularmente dos direitos de quarta geração ou dimensão, ninguém pode ser obrigado a fazer o referido exame, sendo vedada qualquer forma de condução coercitiva determinada por juiz. Ademais, continua em vigor o princípio pelo qual ninguém pode ser compelido a fazer prova contra si mesmo. Porém, o Código Civil de 2002 apresenta uma primeira presunção no caso descrito, não podendo o pai que se nega a fazer o exame aproveitar-se dessa recusa (presunção relativa ou iuris tantum).

Nessa sintonia, há ainda no artigo a consagração da regra pela qual ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza, o que é corolário da boa-fé. O objetivo do legislador é claro, no sentido de mais uma vez buscar a certeza, a segurança jurídica e a verdade real.

Completando essa regra, determina o art. 232 da codificação civil que a recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame, outra inovação constante da nossa codificação.

Desse modo, ainda em busca da verdade real, o Código Civil de 2002 apresenta presunção relativa (iuris tantum) pela qual aquele que se nega a fazer o exame médico ordenado pelo juiz terá contra si a presunção da prova a que o exame almeja. Exemplificando, em tons práticos, contra o suposto pai que se nega a fazer o exame haverá a presunção relativa da paternidade. Complementando, cite-se o teor da Súmula 301 do STJ pela qual “Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz a presunção juris tantum de paternidade”. Um dos julgados que gerou a súmula tratou de um caso em que o suposto pai, por mais de dez vezes, se negou a fazer o dito exame.

Mais recentemente, entrou em vigor a Lei 12.004/2009, que acrescentou à Lei 8.560/1992 o art. 2.°-A, determinando que “Na ação de investigação de paternidade, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, serão hábeis para provar a verdade dos fatos. Parágrafo único. A recusa do réu em se submeter ao exame de código genético – DNA gerará a presunção da paternidade, a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório”. Discute-se a necessidade prática da nova lei, eis que a conclusão do seu conteúdo já era retirada dos dispositivos do Código Civil aqui comentados e da jurisprudência consolidada.

De toda a sorte, o que se percebe, portanto, é que não cabe mais como outrora, em ações desse tipo, a mera prova testemunhal, muitas vezes fundada no relacionamento plúrimo da mãe, com vários homens ao mesmo tempo (exceptio plurium concumbentium). Essa alegação, aliás, pode ser tida como violadora da dignidade da mãe, podendo até ensejar a reparação dos danos morais por ela suportados.

Pela quase certeza absoluta do exame de DNA, meio de prova dos mais eficientes, deve o magistrado determinar a realização do exame. Negando-se o suposto pai a fazer o exame de DNA, poderá o juiz valer-se da referida presunção, baseada também em outros meios probatórios. Cabe ao juiz, portanto, a análise do caso concreto.

É interessante deixar claro que se trata de uma presunção relativa, afastada pela realização posterior do exame de DNA. Por uma questão de bom senso e pela igualdade consagrada no Texto Maior, o art. 232 do CC/2002 também se aplica à mãe que eventualmente se nega a fazer a perícia médica visando a identificar a maternidade, situação que se tornou comum nos últimos tempos, principalmente nas hipóteses de troca de bebês em maternidade e hospitais. Igualmente se aplica aos sucessores do suposto pai, que se negam a fazer o exame ou não autorizam a realização de necropsia do falecido, conforme entendeu o Tribunal de Santa Catarina:

“Agravo retido. Cerceamento de defesa. Oitiva de testemunhas. Prova realizada por precatória. Nulidade refutada. Desprovimento. Apelação cível. Ação de investigação de paternidade. Reconhecimento recaído em pessoa falecida. Negativa pura e simples dos herdeiros em realizar o exame de DNA. Presunção de paternidade. Exegese dos arts. 231 e 232 do Código Civil. Aplicação subsidiária da Súmula n° 301 do STJ. Sentença mantida. Apelo desprovido. A recusa desprovida de justificativa dos herdeiros em realizar o exame de DNA, nas ações de investigação de paternidade, faz incidir a redação dos arts. 231 e 232 do Código Civil, de modo que a paternidade do investigado convola-se em presumida” (TJSC, Acórdão 2007.060709-4, Rio do Sul, 3.ª Câmara de Direito Civil, Rel. Des. Fernando Carioni, DJSC 16.04.2008, p. 136).

Em relação ao último dispositivo, foi feita proposta de enunciado na III Jornada de Direito Civil, in verbis: “A perícia de que trata o art. 232 há de ser realizada por especialista formado em medicina, justificando-se qualquer recusa de submissão a tal exame sempre que os laboratórios e peritos não pertencerem ao ramo de medicina”. Essa proposta de enunciado doutrinário, com o qual há que se concordar, aplica-se principalmente aos exames feitos extrajudicialmente, em laboratórios especializados, e traz no seu conteúdo a aplicação do princípio da boa-fé para a perícia em questão. Mas, infelizmente, o enunciado não foi aprovado pela comissão da Parte Geral na III Jornada de Direito Civil.

O exame de DNA vem sendo apontado pela doutrina e pela jurisprudência como meio de prova dos mais eficazes, justamente porque dá certeza quase absoluta da ausência ou da presença do vínculo biológico. Compreendemos que os comandos legais ora estudados constituem normas de ordem pública, mantendo relação direta com o princípio de proteção da dignidade da pessoa humana (art. 1.°, III, da CF/1988), bem como com a igualdade entre filhos, havidos ou não da relação de casamento (art. 227, § 6.°, da CF/1988 e art. 1.596 do CC).

Mas uma questão de grande relevância prática pode ser levantada a respeito do tema: pode o réu dessa ação negar-se a fazer tal exame? Caso ocorra a negativa, caberá a prisão civil? Sobre esse tema, discorrem muito bem Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (Novo..., 2003, v. I, p. 455). Lembram esses autores que: “Em artigo publicado no site do Conselho da Justiça Federal, o Ministro Moreira Alves ponderou: ‘No Supremo Tribunal Federal, não há muito, tivemos uma vasta discussão em habeas corpus, em que uma juíza havia determinado, debaixo de vara, a condução de um investigando de paternidade que se recusava a extrair sangue para efeito do exame de DNA. A juíza não teve dúvida e disse: conduza-se, ainda que à força. Ele alegava: tenho terror e pânico até de injeção, quanto mais de tirar sangue. Depois de uma vasta discussão no Plenário do Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 5, considerou-se que isso atingia um direito de personalidade dele de não querer tirar sangue, mas corria contra ele, obviamente, a presunção de que realmente fosse o pai’”.

Na situação descrita, percebe-se um claro choque entre direitos fundamentais ou de personalidade (direito ao reconhecimento do vínculo de paternidade x direito à integridade física e intimidade). Qual desses direitos deve prevalecer? A questão parece simples, mas não o é. Deve-se fazer uma ponderação entre esses direitos fundamentais, conforme prescreve o citado e transcrito Enunciado n. 274 do CJF/STJ, da IV Jornada de Direito Civil.

No caso descrito, há, de um lado, o direito do filho em saber quem é o seu pai, o que envolve a sua dignidade (direito à verdade biológica). Do outro, o direito à integridade física e à intimidade genética do suposto pai, que também envolve a sua dignidade (direito à intimidade biológica). Não há outra saída que não seja a adoção da técnica de ponderação ou de pesagem, desenvolvida por Robert Alexy (Teoria..., 2008).

Partindo para outra técnica, clássica, diga-se de passagem, nota-se um claro choque de normas de primeiro grau no plano hierárquico, tido como um conflito propriamente dito, caso de antinomia real, envolvendo dois direitos da personalidade. Sendo assim, deve o aplicador do direito buscar socorro nos arts. 4.° e 5.° da Lei de Introdução. Aplicando de forma imediata o princípio de proteção da dignidade da pessoa humana (art. 4.° da Lei de Introdução c/c o art. 1.°, III, da CF/1988) e o fim social da norma (art. 5.° da Lei de Introdução), conclui-se que a condução coercitiva do suposto pai não pode ocorrer, pela proteção indeclinável do direito à liberdade e à intimidade. Conforme aponta a melhor doutrina, que segue os citados critérios clássicos, “o pai pode se negar a fazer o teste, por ser um atentado à sua privacidade, imagem científica e intangibilidade corporal” (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro..., 2003, v. 5). Desse modo, há a proteção dos direitos de quarta geração ou dimensão, aqueles relacionados com o patrimônio genético da pessoa humana, valorizada a sua dignidade à luz do Texto Maior. Assim entendeu o Supremo Tribunal Federal, em votação apertada, conforme ementa a seguir transcrita:

“Investigação de paternidade. Exame dna. Condução do réu ‘debaixo de vara’. Discrepa, a mais não poder, de garantias constitucionais implícitas e explícitas – preservação da dignidade humana, da intimidade, da intangibilidade do corpo humano, do império da lei e da inexecução específica e direta de obrigação de fazer – provimento judicial que, em ação civil de investigação de paternidade, implique determinação no sentido de o réu ser conduzido ao laboratório, ‘debaixo de vara’, para coleta do material indispensável à feitura do exame DNA. A recusa resolve-se no plano jurídico-instrumental, consideradas a dogmática, a doutrina e a jurisprudência, no que voltadas ao deslinde das questões ligadas à prova dos fatos” (STF, HC 71.373/RS, Habeas Corpus, Rel. Min. Francisco Rezek, Rel. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, j. 10.11.1994, Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJ 22.11.1996, p. 45686, Ement. v. 1851-02 p. 397).

Como aponta Mônica Aguiar, professora da Universidade Federal da Bahia, o julgado acaba representando a tutela do Habeas Genoma. Suas palavras merecem destaque, propondo uma nova medida processual para a proteção dos dados biológicos:

“Outrossim, há que ressaltar que a informação genética é única, singular, haja vista que todo indivíduo é geneticamente irrepetível. Os dados dos genótipos são inalteráveis. (...). A proteção desse direito há de ser garantida pela construção de um instrumento processual próprio intitulado Habeas Genoma que deve ser preferencialmente preventivo para assegurar que não ocorra o acesso ilícito aos dados pessoais do genoma humano” (Direito à intimidade..., 2006, p. 203).

Resumindo, ponderou-se a favor do direito do suposto pai, de forma majoritária.

Mas há quem entenda que deveria ter prevalecido o direito do filho. Nesse sentido, filia-se a renomada jurista Maria Celina Bodin de Moraes, que critica a decisão, pois haveria um abuso de direito por parte do suposto réu no caso em questão. É o seu parecer: “o direito à integridade física configura verdadeiro direito subjetivo da personalidade, garantido constitucionalmente, cujo exercício, no entanto, se torna abusivo se servir de escusa para eximir a comprovação, acima de qualquer dúvida, de vínculo genético, a fundamentar adequadamente as responsabilidades decorrentes da relação de paternidade” (Recusa..., A nova família..., 1997, p. 194).

De qualquer forma, mesmo sendo esse o caminho, de preservação do direito do investigado, caso o suposto pai se negue a fazer o exame, correrá contra ele a presunção de que mantém o vínculo, de acordo com as regras previstas nos arts. 231 e 232 do CC/2002, o que há tempos vem sendo aplicado pela melhor jurisprudência (Súmula 301 do STJ).

A título de exemplo, se um suposto pai nega-se a fazer o exame por cinco vezes, correrá contra ele tal presunção. De qualquer forma, uma vez que a presunção é relativa, deve o juiz analisar outras provas fáticas antes de sentenciar a ação de investigação de paternidade. Esgotados todos os meios de prova, e sendo determinada a nova realização do exame, negando-se o suposto pai, pode o juiz da causa entender que a presunção passa a ser absoluta (iure et de iure).

Conforme antes mencionado, prevê o art. 221, caput, do CC:

“Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público”.

Em relação a tal dispositivo, debateu-se na doutrina se o art. 221 do CC revogou ou não a norma do art. 585, II, do CPC, que prevê ser título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

Como o art. 221 da atual codificação fala em documento somente assinado estaria afastada a necessidade de assinatura de duas testemunhas para os negócios jurídicos, visando a ação executiva?

Responde positivamente o jurista e magistrado paulista Antonio Jeová Santos, nos seguintes termos:

“O art. 221 do CC/2002 revogou, de forma tácita, o art. 585, II, do CPC, na parte que exige duas testemunhas para que o documento seja considerado título executivo, porque ‘lex porterior derrogat priorem’ ou no vernáculo: ‘lei posterior revoga a anterior’. Aos contratos celebrados na vigência do atual Código, não mais será necessária a presença de testemunhas para a existência do título executivo. Ao deixar de ter este requisito para a validade de contrato, não pode a regra processual subsistir, mantendo a exigência para que o contrato seja tido como título executivo extrajudicial.

Contratos firmados depois da vigência do Código Civil de 2002 que não tenham testemunhas, quando descumpridos e se tiverem os demais requisitos para a execução, como a liquidez, certeza e exigibilidade, servirão como título executivo, abstraída a parte do art. 585, II, do CPC que mantinha a obrigatoriedade de que no documento constasse a assinatura de duas testemunhas, para que a parte pudesse lançar mão do processo de execução” (Direito intertemporal..., 2003, p. 122).

Com todo o respeito que merece, é de se discordar de tal posicionamento. Para tanto, serão utilizados os estudos clássicos das antinomias ou lacunas de conflito, expostos no primeiro capítulo da presente obra.

Ao contrário do posicionamento de Antonio Jeová Santos, este autor entende que não há uma antinomia de primeiro grau aparente, devendo a norma posterior (Código Civil de 2002) prevalecer sobre a norma anterior (o Código de Processo Civil), gerando a revogação do seu art. 585, II.

Na realidade, o art. 221 do CC constitui uma norma geral posterior, se comparada com o art. 585, II, do CPC, norma especial anterior.

A primeira constitui norma geral porque não trata especificamente do processo de execução, mas da prova do negócio jurídico de maneira genérica. Aliás, esse é o posicionamento sempre defendido em relação a todo o tratamento previsto no Código Civil quanto à prova do negócio jurídico, conforme se depreende da leitura do presente capítulo, desde o seu início.

Por outra via, o art. 585, II, do CPC constitui norma especial anterior. Especial porque trata do processo de execução, sendo norma processual específica. Anterior porque realmente o Código de Processo Civil entrou em vigor antes do Código Civil de 2002.

Sendo assim, tem-se no caso em questão uma antinomia, conflito de normas entre os dois dispositivos. Mas trata-se de uma antinomia aparente, uma vez que existe metacritério para solução desse conflito, devendo prevalecer a especialidade do Código de Processo Civil. A antinomia é ainda de segundo grau, envolvendo, além desse critério, o cronológico.

Como se sabe, o critério da especialidade deverá prevalecer sobre o critério cronológico, eis que consta sua previsão na Constituição Federal, na segunda parte do princípio constitucional da isonomia, previsto no art. 5.°, caput, da Lei Maior (a lei deve tratar de maneira desigual os desiguais). Essa é a razão relevante para que continue a ser aplicada a regra processual, prevista no art. 585, II, do CPC.

Dessa forma, encerrando o presente estudo, este autor entende ainda pela necessidade da assinatura de duas testemunhas, para que determinado negócio jurídico ou contrato seja considerado título executivo extrajudicial. Anote-se que o debate e a conclusão deste livro constam de acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vejamos duas dessas ementas:

“Execução de título extrajudicial. Contrato de compra e venda de fundo de comércio. Ausência de assinatura de duas testemunhas. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Sentença mantida. Recurso não provido. 1. Ação executiva fundada em contrato particular de compra e venda de fundo de comércio, sem assinatura de duas testemunhas. Impossibilidade. 2. Documento que não constitui título executivo extrajudicial. Art. 585, II, CPC. 3. Antinomia com o art. 221, do Código Civil em vigor. Inocorrência. Norma civilista genérica e que diz respeito à prova do negócio jurídico. 4. Prevalência da regra específica do Código de Processo Civil, a qual contém os requisitos para que o negócio jurídico válido e eficaz constitua título executivo. Precedentes. 5. Sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito, mantida. 6. Apelação da autora não provida” (TJSP, Apelação 0034458-20.2011.8.26.0564, Sexta Câmara de Direito Privado, São Bernardo do Campo, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 06.09.2012).

“Contrato. Instrumento particular de confissão de dívida. Assinatura por duas testemunhas. Imprescindibilidade para conferir executividade ao documento. Hipótese em que testemunhas, advogados, vieram a propor ação de execução do contrato que subscreveram, representando a credora. Impedimento legal (art. 405, § 2.°, III, do CPC). Presunção absoluta de interesse. Título destituído de eficácia executiva. Extinção da execução sem resolução do mérito. Embargos do devedor procedentes. Apelação provida para esse fim” (TJSP, Apelação 991.07.085930-1, Acórdão 4657409, Mogi Guaçu, Décima Nona Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 27.07.2010, DJESP 31.08.2010).

Cabe ressaltar que outros julgados da mesma Corte Paulista seguem a mesma premissa, que acaba prevalecendo no Tribunal Bandeirante, conforme consta do primeiro aresto transcrito.

Prova do negócio jurídico (rol exemplificativo – numerus apertus).

1. (PGE/PA – 2009) Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa INCORRETA:

(A) As declarações enunciativas, constantes de documentos assinados, presumem-se verdadeiras em relação aos signatários e, desde que tenham relação direta com as disposições principais ou com a legitimidade das partes, eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.

(B) Em ação de investigação de paternidade, consoante a jurisprudência do STJ, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA constitui presunção absoluta da sua paternidade.

(C) O novo Código Civil equiparou as cópias (reproduções) inautênticas aos documentos originais e autenticados, desde que sejam comuns às partes e inexista impugnação à sua exatidão.

(D) Nos casos em que a lei exclui a prova testemunhal, não se admite, como meio de prova, a presunção, exceto se prevista em lei.

2. (TRT 15.ª Região – XX Concurso Magistratura do Trabalho) Quanto à falsidade do documento, assinale a alternativa INCORRETA:

(A) Suscitado o incidente de falsidade, o juiz suspenderá o processo principal.

(B) Incumbe à parte que contestar ser sua assinatura, no documento produzido e apresentado pela outra parte, o ônus da respectiva prova.

(C) Os registros domésticos fazem prova contra quem os escreveu, quando declaram o recebimento de um crédito.

(D) O documento particular escrito e assinado, ou ainda que somente assinado, presume-se verdadeiro quanto ao signatário; se contiver declaração de ciência relativa a determinado fato, prova apenas a declaração, mas não o fato.

(E) A nota escrita pelo credor, em qualquer parte de documento, que está em poder do devedor, ainda que não assinada, faz prova em benefício deste último.

3. (Juiz de Direito – TJAL 2007) Em ação de investigação de paternidade, a recusa do suposto pai à perícia médica ordenada pelo juiz:

(A) não gera qualquer presunção e nada impede o réu de alegar a falta do exame em seu benefício.

(B) firma presunção absoluta de paternidade.

(C) autoriza a condução coercitiva do réu para a realização do exame.

(D) poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame.

(E) acarreta, necessariamente, a prolação de sentença por julgamento antecipado da lide.

4. (Procurador do Trabalho – 2006) A respeito da prova e dos meios de prova, assinale a alternativa INCORRETA:

(A) é válido o meio de prova, ainda que não especificado no Código de Processo Civil, bastando que moralmente legítimo;

(B) ao réu cabe o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor e, a este, os fatos que constituem o seu direito;

(C) é possível a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova, mesmo que recaia sobre direito indisponível, desde que ocorra livre manifestação das partes;

(D) não dependem de prova os fatos notórios e aqueles em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade;

(E) não respondida.

5. (Defensor Público – SE – 2007) Acerca da investigação de paternidade, de acordo com a jurisprudência do STJ, julgue os itens subsequentes.