10 ATL Wach sein und Schlafen

Fallbeispiel

Simone Jochum

Pflegesituation Frau Rosenberger

Frau Rosenberger ist 37 Jahre alt und lebt seit fast einem Jahr von ihrem Ehemann getrennt. Demnächst steht der Scheidungstermin an. Frau Rosenbergers 9-jährige Tochter Annika leidet sehr unter der Trennung ihrer Eltern. Wer zukünftig das Sorgerecht für Annika erhalten wird, ist noch nicht geklärt.

Heute wird Frau Rosenberger auf die internistische Abteilung wegen einer Verschlechterung ihres langjährig bekannten Asthma bronchiale aufgenommen. Gesundheits- und Krankenpflegerin Clara Neumann führt mit Frau Rosenberger das Aufnahmegespräch. Bei der Frage nach auftretenden Schlafstörungen seufzt Frau Rosenberger: „Seit meiner Trennung habe ich Probleme, abends einzuschlafen, manchmal schlafe ich in der Nacht nur wenige Stunden. Morgens bin ich dann wie gerädert und dann kommt noch dieser Husten dazu. Außerdem mache ich mir Sorgen um meine Tochter, weil ich jetzt im Krankenhaus bin und nicht bei ihr sein kann. Wenn ich mir nicht mehr zu helfen weiß, nehme ich ab und zu eine Schlaftablette ein. Aber eigentlich möchte ich keine Schlafmedikamente einnehmen, das ist doch keine Dauerlösung.“ Clara Neumann schlägt Frau Rosenberger Folgendes vor: „Wenn es Ihnen recht ist, richte ich Ihnen jetzt noch die angeordneten Medikamente für den Tag. Danach werde ich noch mal zu Ihnen kommen und mit Ihnen in Ruhe über Ihre Schlafstörungen sprechen.“ Frau Rosenberger nickt zustimmend: „Das wäre sehr nett von Ihnen. Ich befürchte, dass ich hier in der fremden Umgebung sowieso kein Auge zutun werde.“

Die Phasen des Wachseins und Schlafens spiegeln den ständig wechselnden Rhythmus des Lebens wider. Dieser Rhythmus zeichnet sich durch Aktivität im Wachsein und Passivität (zumindest physische) im Schlaf aus. Der Mensch benötigt den regelmäßig wiederkehrenden Schlaf als Ausgleich zum Wachsein. Wachen und Schlafen bestimmen unseren Tagesablauf. Die meisten Menschen gehen jahrelang ungefähr zur selben Zeit ins Bett und stehen zur selben Zeit auf.

Der Körper stellt sich mit seinem Biorhythmus („innere Uhr“) auf diesen Schlaf-Wach-Rhythmus ein. Wie wir unser Wachsein und Schlafen gestalten, ist sehr eng mit unseren Lebensumständen bzw. mit unserem individuellen Lebensstil verknüpft. Nur an Wochenenden, Feiertagen oder im Urlaub kommt es zu Abweichungen der Schlafzeit. Störungen der Gewohnheiten durch andere Lebensumstände (Urlaub, Auslands- oder Krankenhausaufenthalte) können zu Schlafrhythmusproblemen und einem verminderten Wohlbefinden führen (z. B. Jetlag nach einem Aufenthalt in einer anderen Zeitzone).

Merke

Von der „inneren Uhr“ ist es auch abhängig, ob man eher ein Frühaufsteher bzw. Morgentyp („Lerche“) oder Langschläfer bzw. Abendtyp („Eule“) ist.

10.1 Grundlagen aus Pflege- und Bezugswissenschaften

10.1.1 Schlaf-Wach-Rhythmus

Der Schlaf ist eine physiologische Bewusstseinsveränderung, die der Regeneration von physischen und psychischen Kräften dient. Genügend Schlaf zu haben ist entscheidend für unsere Gesundheit und unser Wohlergehen. Durch die veränderte Hirnaktivität und angepasste Bewusstseinslage erholen sich sowohl unser Körper als auch unsere Psyche und sammeln neue Kräfte.

Wie wissenschaftlich bestätigt wurde, kann permanenter Schlafentzug zu psychischen und körperlichen Erkrankungen führen. Knutson et al. (2007) haben in einer epidemiologischen Studie nachgewiesen, dass Schafentzug die Prävalenz von Diabetes und Adipositas erhöhen kann. Auch über schizophrenieähnliche Zustände, ausgelöst durch 24-stündigen Schlafentzug, wurde bereits berichtet (Ettinger et al. 2014). Kurzzeitiger Schlafentzug wiederum kann bei der Behandlung von Depressionen unterstützend wirken.

Im Wachzustand ist der Mensch i. d. R. aktiv, die Organtätigkeit wird durch den Sympathikus bestimmt. Im Schlafzustand ist der Körper auf Ruhe und Erholung eingestellt, die Augen sind geschlossen. Die Organtätigkeit wird in der Ruhephase durch den Parasympathikus beeinflusst. Muskeltonus, Herzfrequenz und Blutdruck sind herabgesetzt, die Atmung ist langsamer und tiefer. So sinkt auch die Körpertemperatur nach der ersten Tiefschlafphase ab und steigt erst wieder beim Aufwachen an. Jedoch sind die Stoffwechselaktivität und die Darmtätigkeit im Vergleich dazu erhöht.

Der Schlaf stellt einen physiologischen Ausgleich zum Wachsein des Menschen dar. Mögliche Funktionen des Schlafs nach Kunz (2006) sind:

-

Energiesparen

-

Erholung

-

Gedächtniskonsolidierung

-

Lernen

-

Koordination metabolischer Prozesse

-

Regeneration des Immunsystems

Obwohl der Schlafende sich in einem Zustand der Bewusstseinsminderung befindet, sind sich die Wissenschaftler sicher, dass der Schlaf ein aktiver Prozess ist. Mentale Prozesse sind weiterhin vorhanden, emotionale Gedächtnisinhalte vom Vortag werden verarbeitet und gespeichert (Birbaumer et al. 2010, Jacobs 2013).

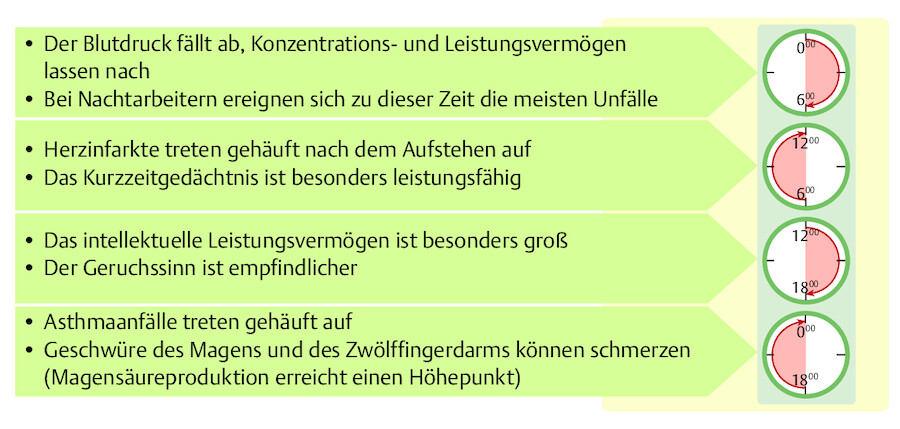

Der gesunde Mensch stellt sich mit seinem Schlaf-Wach-Rhythmus verhältnismäßig exakt auf die 24 Std. eines Tages ein ( ▶ Abb. 10.1). Die Schlafdauer bleibt einigermaßen konstant. Einige Menschen benötigen weniger Schlaf, andere mehr. Der 24-Stunden-Rhythmus ist eingebunden in den natürlichen Wechsel von Tag und Nacht, der auch als zirkadianer Rhythmus (lat. circa = um, herum; dies = Tag) bezeichnet wird. Bei diesem Rhythmus folgen die biologischen Prozesse des Körpers einer „inneren Uhr“. Schaltet man künstlich alle Umwelteinflüsse aus, z. B. bei einer künstlichen Isolation in einem Schlaflabor (keine Geräusche oder Lärm, kein Licht, konstante Raumtemperatur), stellt sich ein Schlaf-Wach-Rhythmus von 25 Stunden (zirkadian) ein (Birbaumer et al. 2010).

Innere Uhr.

Abb. 10.1 Körperliche und geistige Funktionen des Menschen werden durch eine innere Uhr im 24-Stunden-Takt gesteuert.

Schichtarbeiter (3-Schicht-System, Nachtdienste) benötigen immer wieder Zeit, ihren Organismus erneut dem zirkadianen Rhythmus anzupassen. Gelingt ihnen dies nicht, können Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus entstehen.

10.1.2 Schlafphasen

Der Schlaf wird vom Weckzentrum (Schlaf-Wach-Zentrum) gesteuert, das seinen Sitz in der Formatio reticularis hat. Im Hinblick auf die Schlaftiefe lassen sich 2 Formen des Schafs unterscheiden:

-

Non-REM-Schlaf (Non-Rapid-Eye-Movement-Schlaf) und

-

der REM-Schlaf (Rapid-Eye-Movement-Schlaf).

Diese beiden Schlafformen wechseln sich im Laufe der Nacht ab.

Non-REM-Schlaf (orthodoxer Schlaf) Entsprechend der Schlaftiefe wird der Non-REM-Schlaf in verschiedene Schlafphasen eingeteilt:

-

Phase 1: SEM-Phase (Slow-Eye-Movement = langsame Augenbewegungen, Einschlafphase, feine Zuckungen der Augenlieder, abrupte Zuckungen einzelner Gliedmaßen)

-

Phase 2: leichter Schlaf (tritt 10–15 Minuten nach dem Zubettgehen auf)

-

Phase 3: mitteltiefer Schlaf (ca. nach 30 Minuten)

-

Phase 4: tiefer Schlaf (erschwerte Erweckbarkeit, Tiefschlafstadium)

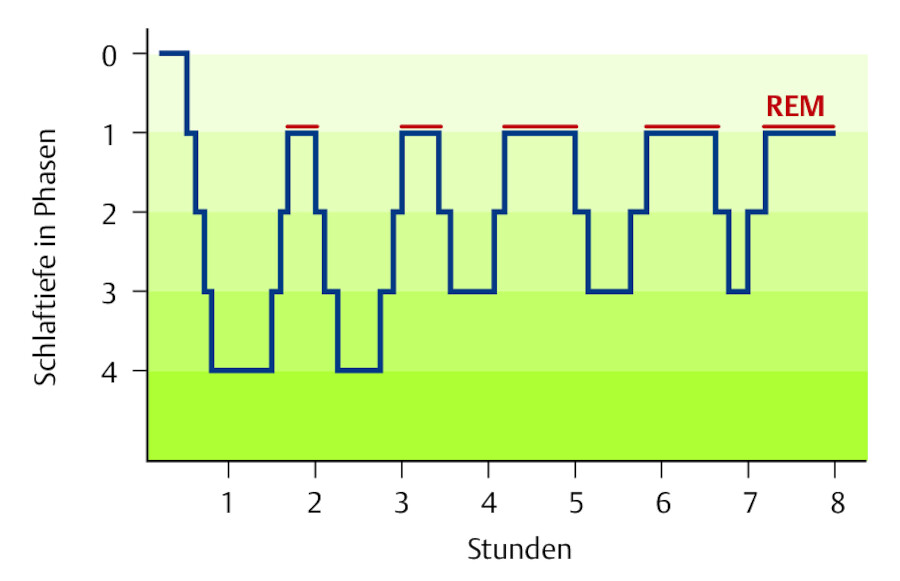

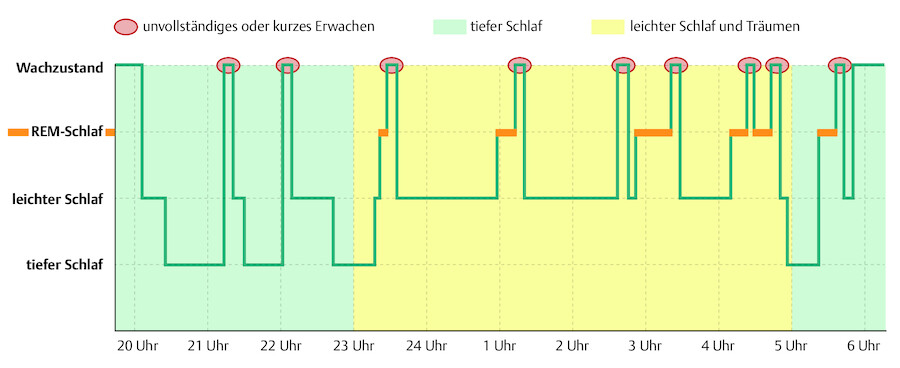

In aufeinanderfolgenden Schlafzyklen (Phase 1 → 2 → 3 → 4 → 3 → 2 → 1) werden sie in jeder Nacht etwa 4- bis 5-mal wiederholt ( ▶ Abb. 10.2). Die erste Tiefschlafphase ist in durchschnittlich 35 – 40 Min. erreicht, die Tiefschlafdauer variiert zwischen 30 – und 60 (im ersten Zyklus) und wenigen Minuten (im letzten Zyklus).

Schlafphasen.

Abb. 10.2 Die unterschiedlichen Schlafphasen werden in Zyklen mehrfach in der Nacht durchlaufen. An jeden Zyklus schließt sich eine REM-Phase (Traumphase) an.

REM-Schlaf (paradoxer Schlaf) Jeder Schlafzyklus wird durch die REM-Phase (Rapid-Eye-Movement) abgeschlossen. Sie ist charakterisiert durch rasche Augenbewegungen und ein fast vollständiges Fehlen des Muskeltonus bei erhöhtem Blutdruck, erschwerter Erweckbarkeit und erhöhter Atemfrequenz. In dieser Phase träumt der Mensch (Traumphase). Die Traumforschung vermutet hinter der Funktion des Träumens Folgendes:

-

Gedächtnisfestigung (Einprägen gelernter Inhalte und gesehener Ereignisse)

-

Kreativitätssteigerung und Lernprozesse

-

Verarbeitung der Tageserlebnisse und unbewusster Konflikte

-

Förderung der Empathiefähigkeit (das traumhafte Hineinversetzen in eine andere Rolle fördert das Einfühlungsvermögen)

-

Stressbewältigung

-

unbewusste Vorbereitung auf anstehende Lebensereignisse (das Erleben einer anstehenden, herausfordernden Situation ist eine Vorbereitung auf das Ereignis [Arnulf 2016])

Die Dauer der Traumphasen nimmt im Laufe einer Nacht zu und kann gegen Morgen bis zu 50 Min. betragen. Bei älteren Menschen geht die Dauer des Tiefschlafs zurück.

In der REM-Phase verbindet das Gehirn neue Informationen mit vorhandenen Gedächtnisinhalten, wodurch neue gedankliche Netze entstehen (Stickold et al. 2000, Cai et al. 2009). Da fast alle Schlafmittel die REM-Phase unterdrücken, kann davon ausgegangen werden, dass der durch Medikamente gewonnene Schlaf nicht erholsam wirkt. Alkohol und Drogen haben in dieser Hinsicht die gleiche Wirkung auf den Schlaf wie Schlafmedikamente.

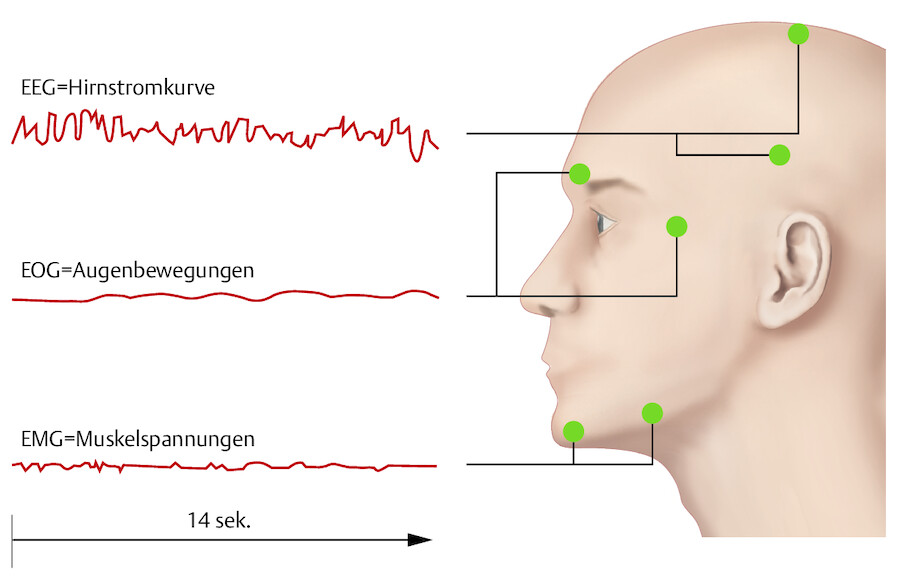

Schlaflabor Im Schlaflabor wird der Schlaf der Patienten untersucht. Dort können Schlafdauer, Schlaftiefe und Schlafphasen analysiert werden. Die Ergebnisse werden in Form einer Schlafkurve, dem Somnogramm, aufgezeichnet. Weiterhin können auch schlafbezogene Erkrankungen (z.B. Atemstörungen) diagnostiziert und behandelt werden. Die Aufgaben der Pflegekräfte sind das Anbringen der Elektroden, die Steuerung der Aufzeichnungen und der Messungen und die nächtliche Betreuung der Patienten. Über Nacht werden folgende Messungen durchgeführt ( ▶ Abb. 10.3):

Schlaflabor.

Abb. 10.3 Im Schlaflabor werden über Nacht ein Elektroenzephalogramm (EEG), ein Elektrookulogramm (EOG) und ein Elektromyogramm (EMG) aufgenommen.

-

EEG (Elektroenzephalogramm) zur Registrierung von elektrischen Hirnströmen

-

EMG (Elektromyogramm) zur Messung der Muskelspannung

-

EOG (Elektrookulogramm) zur Aufzeichnung von elektrischen Strömen, die durch Augenbewegungen entstehen

10.1.3 Wachzustand/Bewusstsein

Definition

Bewusstsein: „Allgemeine Bezeichnung für die Gesamtheit aller psychischen Vorgänge und Qualität von Erlebnissen, verbunden mit Ich-Bewusstsein, Vigilanz (Wachheit), ungestörter Perzeption (Wahrnehmung) und kognitiven Funktionen (Birbaumer et al. 2010).“

Der gesunde Mensch ist im Wachzustand bei klarem Bewusstsein, d. h., er kann seinen Fähigkeiten und seinem Alter entsprechend auf äußere Reize reagieren. Er ist über sich selbst sowie über Zeit und Ort orientiert. Müdigkeit und Schläfrigkeit beeinflussen sowohl die physiologischen als auch die geistigen Fähigkeiten. Zur Beobachtung des Bewusstseinszustandes kann man sich an folgenden Kriterien orientieren:

-

Sprache: Ist eine Unterhaltung möglich?

-

Sensibilität: Erfolgt eine Reaktion auf Schmerzreize (z. B. durch Kneifen)?

-

Motorik: Erfolgt eine Bewegung als Reaktion auf z. B. Schmerzreize?

-

Reflexe: Sind sie auslösbar durch gezielte Reflexüberprüfung?

-

Pupillenreaktion: Reagieren die Pupillen auf Lichteinfall durch eine Taschenlampe?

-

Koordinationsfähigkeit und Reaktionsvermögen: Erfolgen Bewegungen und Funktionen aufeinander abgestimmt, sind Reaktionen auf Einflüsse angemessen schnell?

10.2 Pflegesituationen erkennen, erfassen und bewerten

10.2.1 Schlafbedarf, Schlafdauer und Schlafmuster

Als Pflegende ist es wichtig, den Schlaf des Patienten zu beobachten. Die nachfolgenden Kriterien können Ihnen helfen, den Schlaf besser einzuschätzen:

-

Schlafbedarf/Schlafdauer

-

Schlafmuster

-

Einflussfaktoren auf den Schlaf

-

Schlaftypen

-

Schlafrituale

-

Schlafposition/Schlafhaltung

-

Schlaftiefe (Patient wird beim Betreten des Zimmers durch Pflegekraft leicht wach/schläft tief)

-

Begleitsymptome des Schlafs (Bewegungen, Atmung)

-

pathologische Abweichungen in Schlafqualität, Schafquantität

-

Befinden nach dem Aufwachen

Schlafbedarf und Schlafdauer Schlaf ist eine wesentliche Voraussetzung für Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Die durchschnittliche Schlafdauer liegt in Deutschland bei 7 Stunden und 14 Minuten (RKI 2005). Die tatsächliche Schafdauer ist sehr individuell. Ein verbindliches und objektives Maß gibt es nicht. Der Schlafbedarf und die Schlafdauer verändern sich im Verlauf des Lebens:

-

Säugling: 18 – 20 Std.

-

Kleinkind: 12–14 Std.

-

Schulkind: 10 – 12 Std.

-

Jugendlicher: 8 – 9 Std.

-

Erwachsener: 6 – 8 Std.

-

alter Mensch: ca. 6 Std. + 6–8 Std. für „Nickerchen“

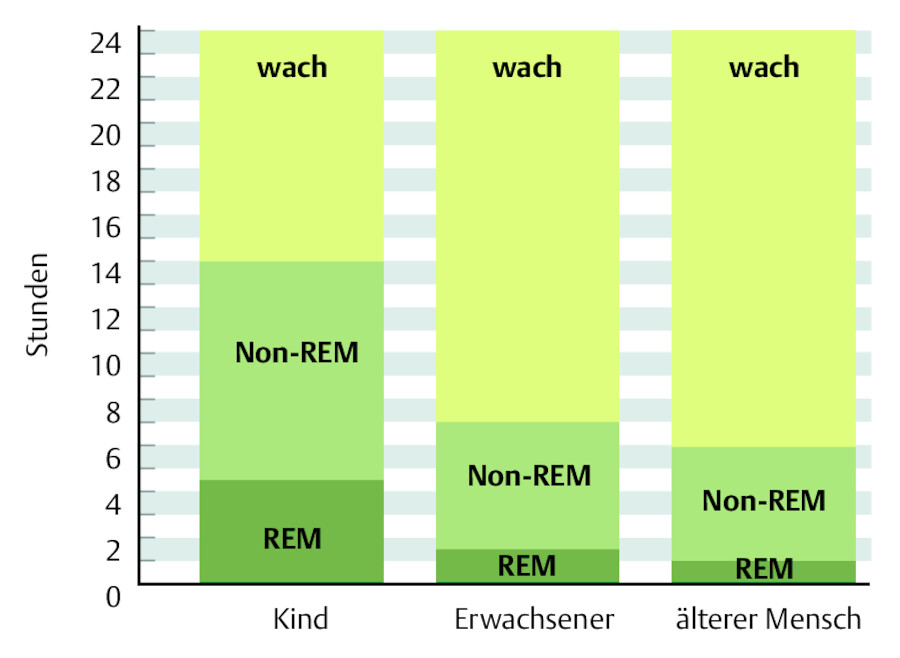

Ebenso verändert sich die Schlaftiefe und somit die Schlafphasen. Beim Neugeborenen macht der REM-Schlaf die Hälfte des Gesamtschlafes aus. Schon im Verlauf des ersten Lebensjahres verringert sich die REM-Schlafzeit drastisch, während die Non-REM-Schlafzeit praktisch gleich bleibt. Im Erwachsenenalter beträgt der REM-Schlafanteil nur noch 20 – 25 % ( ▶ Abb. 10.4).

Schlafbedürfnis.

Abb. 10.4 Das Schlafbedürfnis nimmt im Laufe des Lebens ab. Die Schlafphasen verändern sich und der Anteil des REM-Schlafes am Gesamtschlaf reduziert sich.

Schlafmuster Im Alter wird das früher monophasische Schlafmuster (Schlaf ohne Unterbrechung) durch ein biphasisches (zweigeteiltes) Schlafmuster abgelöst. Dieses Schlafmuster zeigt, dass zwei Drittel der älteren Menschen eine längere Einschlafzeit haben und während der Nacht mehrmals aufwachen. Der Schlaf älterer Menschen ist durch weniger Tiefschlaf charakterisiert (RKI 2005). Die Wachphasen werden dabei oft als unverhältnismäßig lang und qualitätsbestimmend erlebt, oft mit dem Gefühl, gar nicht geschlafen zu haben. Hier gilt es, diese Situationen als normal und nicht als krankhaft anzunehmen und ins Leben zu integrieren.

10.2.2 Verändertes Schlafbedürfnis

10.2.2.1 Einflussfaktoren

Verschiedene Umstände und Faktoren können das Schlafverhalten und Schlafbedürfnis beeinflussen. Diese Einflussfaktoren können psychisch, physisch, pathologisch oder umgebungsbedingt sein. Zu pflegerischen Maßnahmen bei Schlafstörungen s. ▶ Tab. 10.4 .

Psychische Einflüsse

Stimmungen, sowohl ausgelassene Fröhlichkeit und Erregung als auch Niedergeschlagenheit und Trauer, beeinflussen in großem Maße unseren Schlaf. Akute oder chronische Konflikte, belastende Lebensereignisse sowie unterschiedliche körperliche, psychische oder soziale Stressfaktoren wirken sich positiv oder negativ auf unser Schlafverhalten aus. Krankheit kann als Begleiterscheinung Einfluss auf das Schlafverhalten nehmen, ebenso können Ängste in Bezug auf Diagnose, Therapie, Operation oder Zukunftsperspektiven unseren Schlaf mitunter massiv beeinträchtigen.

Physiologische Einflüsse

Eine ganze Reihe physiologischer Einflüsse beeinflusst unser Schlafverhalten.

Lebensalter Sowohl Schlafdauer als auch Schlaftiefe und Schlafstadien verändern sich im Laufe eines Lebens ( ▶ Abb. 10.4).

Körperliche Aktivität Bewegung und körperliche Aktivität stehen in konstanter Wechselwirkung zum Wachsein und Schlafen. Findet tagsüber eine ausreichende Beanspruchung statt, empfindet der Mensch abends körperliche Erschöpfung und hat ein Schlafbedürfnis. Allerdings kann zu viel abendliche Aktivität ebenso schlafhindernd sein wie zu wenig, da dem Kreislauf und Organismus entweder „aktiv sein“ signalisiert wird oder der Körper nicht ausreichend erschöpft ist.

Essen und Trinken Der übermäßige Genuss von Alkohol unterdrückt die ▶ REM-Phasen und mindert den Erholungswert des Schlafs. Schwere üppige Mahlzeiten am Abend beeinträchtigen den Schlaf, aber auch Hungergefühle können das Einschlafen verhindern. Untersuchungen zeigen, dass Menschen mit Normgewicht oder leichtem Übergewicht besser schlafen als Menschen mit Untergewicht oder während Schlankheitskuren.

Krankheit Manche Krankheiten bzw. Symptome (z. B. Fieber, Schmerzen) beeinflussen unser Schlafverhalten. Beispiele für Krankheiten sind hirnorganische Erkrankungen, Fatigue (chronische Müdigkeit), psychische Störungen (z. B. Depression, Manie) und die Schlafkrankheit (epidemische Enzephalitis). Auch in der Rekonvaleszenzphase ist das Schlafbedürfnis gesteigert.

Eine aktuelle Studie von Schuh-Hofer et al. (2016) kommt zu dem Ergebnis, dass insbesondere der Schmerz und das Schmerzempfinden in einem vielfältigen pathophysiologischen Zusammenhang mit dem Schlaf stehen. Die Prävalenz von Schlafstörungen bei Schmerzpatienten liegt (mit ca. 80%) deutlich über dem Durchschnitt der Allgemeinbevölkerung. Gestörter Schlaf führt zu einer gesteigerten Schmerzempfindlichkeit und begünstig wiederum die Entwicklung von Spontanschmerzen. Neben dem Einsatz schmerzmodulierender Substanzen können Entspannungstechniken helfen.

Umweltbedingte Einflüsse

Eine ungewohnte oder unbequeme Schlafstätte (z.B. Krankenhauszimmer), ein Mehrbettzimmer, unübliche Lichtverhältnisse, Temperatur und Raumluftqualität sowie Lärm können unser Schlafverhalten beeinflussen.

Es gibt Menschen, die in schlecht gelüfteten Räumen oder bei zu hoher oder zu niedriger Luftfeuchtigkeit Einschlafschwierigkeiten haben. Andere wiederum reagieren auf Lichteinflüsse, z. B. flackernde Leuchtreklame, Straßenbeleuchtung, fehlende Abdunkelung oder Dauerbeleuchtung auf Intensivstationen. Außerdem können Geräusche, Straßen- oder Fluglärm, knallende Türen, laute Musik oder das Schnarchen des Partners den Schlaf stören. Lärm, auch wenn er vom Schläfer nicht registriert wird, stört die Schlafqualität unbewusst, denn das Gehör ist im Schlaf funktionstüchtig und nimmt Geräusche wahr, verarbeitet und filtert diese (Herz 2015). Eine epidemiologische Langzeitstudie von Leitmann et al. (2003) kommt zu dem Ergebnis, dass ein dauerhaft hoher Geräuschpegel im Schlaf das Bluthochdruckrisiko um ein Vielfaches erhöht. Darüber hinaus besteht ein Zusammenhang zwischen nächtlicher Lärmbelastung und den Beeinträchtigungen des Immunsystem und des Stoffwechsels (Umweltbundesamt 2015).

Viele Menschen sind in ihrem Schlaf auch von der Wetterlage abhängig (z. B. Wetterumschläge, Innen- und Außentemperaturen) oder schlafen bei Vollmond schlechter.

10.2.2.2 Schlafstörungen (Dyssomnien)

Fallbeispiel

Frau Kaiser, 46 Jahre alt, ist Hausfrau und Mutter von 2 Töchtern. Bei Frau Kaiser wurde eine Verhärtung der rechten Brust im oberen äußeren Quadranten festgestellt, die sich als Mammakarzinom bestätigte. Frau Kaiser erhielt eine Ablatio rechts mit Ausräumung der axillaren Lymphknoten. Nach Abschluss der Wundheilung sind ambulante Chemotherapie und Bestrahlung vorgesehen. Frau Kaiser ist in großer Sorge, was da noch alles auf sie zukommt, und kann nachts nicht schlafen. Sie liegt sehr lange wach, dreht sich x-mal um und findet keine Ruhe. Außerdem vermisst sie ihre Familie. Die betreuende Gesundheits- und Krankenpflegerin im Nachtdienst hat Frau Kaiser eine Schlaftablette angeboten. Frau Kaiser lehnt dies jedoch ab; sie meint, das sei keine Dauerlösung und die Probleme seien morgen nicht beendet, außerdem habe sie schon viel über Abhängigkeiten gelesen.

Ein Patient schildert Schlaflosigkeit, Einschlafschwierigkeiten, häufiges Erwachen oder vorzeitiges Aufwachen. Die Diagnose Schlafstörung ist schnell gestellt, aber welches u. U. vielschichtige Problem dahintersteckt, ist vorerst noch nicht zu ahnen. Der Ursachenbereich kann sehr vielfältig sein (s. Einflussfaktoren).

Etwa ein Drittel der Befragten einer Studie des Robert Koch-Instituts (RKI 2013) hatte in den letzten 4 Wochen potenziell klinisch relevante Symptome einer Einschlaf- oder Durchschlafstörung. Etwa ein Fünftel berichtete zusätzlich über schlechte Schlafqualität.

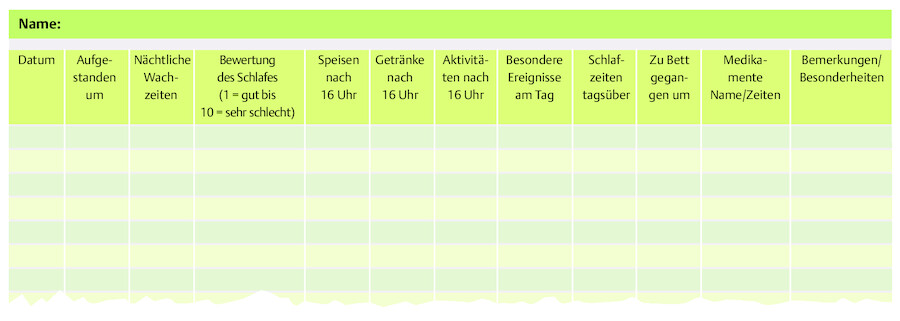

Langfristig anhaltende Schlafstörungen sollten immer ärztlich abgeklärt werden. Eine sorgfältige Pflegeanamnese und Patientenbeobachtung können bei der Klärung der Ursachen unterstützen. Das Führen eines Schlafprotokolls (s. ▶ Abb. 10.7) kann hilfreich sein.

Klassifikationsmodelle

Bei der Differenzierung von Schlafstörungen gibt es verschiedene Klassifikationsmodelle/-muster. Die ICSD (International Classification of Sleeping Disorders) klassifiziert nach Art und Ursache wie folgt:

-

Insomnien

-

schlafbezogene Atmungsstörungen

-

zirkadiane Schlaf-Wach-Rhythmus-Störungen

-

Parasomnien

-

schlafbezogene Bewegungsstörungen sowie andere Schlafstörungen (AASM 2015, Mayer et al. 2015) ( ▶ Tab. 10.1 ).

Die genannten Störungen treten häufig in Mischformen auf.

|

Hauptkategorien |

Zugeordnete Störungen/Erkrankungen |

|

Insomnie |

|

|

Schlafbezogene Atmungsstörungen |

|

|

Hypersomnien ohne Bezug zu schlafbezogenen Atmungsstörungen |

|

|

Störungen des zirkadianen Rhythmus |

Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus (z.B. durch Schichtarbeit, Zeitzonenwechsel, Jetlag, Hospitalisierung, Substanzmittelgebrauch, Ängste, Besorgnis, Depression, chronische Schmerzen, Atemnot) |

|

Parasomnien |

z.B. Schlafwandeln (Somnambulismus), Pavor nocturnus (plötzliches Aufrichten), Somniloquie (Sprechen im Schlaf), nächtliche Alpträume, schlafbezogene Halluzinationen (und andere Störungen, die jeweils im Schlafablauf auftreten können, ohne in der Regel die Erholungsfunktion des Schlafs zu beeinträchtigen) |

|

Schlafbezogene Bewegungsstörungen |

|

|

Isolierte Symptome, augenscheinlich normale Varianten und geklärte Probleme |

Langschläfer, Kurzschläfer, Schnarchen, Sprechen im Schlaf, Einschlafzuckungen etc. |

|

Andere Schlafstörungen |

u. A. umweltbedingte Schlafstörungen |

Insomnien Insomnie bedeutet im eigentlichen Wortsinn eine komplette Schlaflosigkeit. Im klinischen Sprachgebrauch werden damit jedoch Ein- und Durchschlafstörungen oder ein nicht erholsamer Schlaf und eine damit verbundene Leistungsunfähigkeit oder Tagesbefindlichkeit bezeichnet (Spiegelhalder et al. 2011).

Schlafapnoe Schlafapnoe steht für nächtliche kurze Atemstillstände währende des Schlafs, die oft mit einer lauten und unregelmäßigen Schnarchproblematik einhergehen. Schlafapnoe tritt gehäuft bei Menschen mit Adipositas, arterieller Hypertonie, KHK oder Herzrhythmusstörungen auf (RKI 2005).

Hypersomnien Als Hypersomnie bezeichnet man ein pathologisch erhöhtes Schlafbedürfnis und übermäßige Tagesschläfrigkeit. Begleitet wird die übermäßige Tagesschläfrigkeit durch Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen und Leistungseinbußen. Eine Hypersomnie kann eine Begleiterscheinung der nächtlichen Insomnie oder ein Zeichen anderer körperlicher oder psychischer Erkrankungen (Krebserkrankung, Depression) sein.

Störungen des zirkadianen Rhythmus Dies sind diverse Veränderungen des Schlaf-Wach-Rhythmus, bei denen eine mangelnde Synchronität zwischen dem individuellen und dem in der Umgebung gewünschten Schlaf-Wach-Rhythmus vorliegt.

Parasomnien Parasomnien sind durch unerwünschte Symptome, die im Schlaf auftreten können, gekennzeichnet. Mayer und Kotterba (2004) unterscheiden folgende Ausprägungen der Parasomnien:

-

Pavor nocturnus (plötzliches Aufrichten im Bett, verbunden mit einem Schrei und der Aktivierung des vegetativen Systems [Tachykardie, Tachypnoe])

-

Somnambulismus (Schlafwandeln), Somniloquie (Sprechen im Schlaf).

Insbesondere das Schlafwandeln erfordert eine sorgfältige Diagnostik, da es mit einer Selbstverletzungsgefahr eingeht.

Schlafbezogene Bewegungsstörungen, z.B. Restless-Legs-Syndrom (RLS) Das Restless-Legs-Syndrom (Syndrom der ruhelosen Beine) ist eine schlafbezogene Bewegungsstörung, die mit folgenden Symptomen einhergehen kann:

-

quälende Empfindungen in den Beinen (vor dem Einschlafen)

-

Missempfindungen der Beine (Ameisenlaufen, Brennen, Jucken)

-

Bewegungsdrang der Beine

Folgen von Schlafstörungen/Schlafmangel

Zu welchen Auswirkungen Schlafstörungen führen können, ist abhängig von der Dauer, der Intensität, der Ursache und dem individuellen Empfinden des Betroffenen. Folgende Auswirkungen können auftreten:

-

Konzentrationsschwäche und Schläfrigkeit tagsüber

-

Reduktion der Leistungsfähigkeit

-

Ungeduld und Reizbarkeit

-

innere Unruhe und Nervosität

-

Zerschlagenheit und verlangsamte Reaktion

-

emotionale Störungen

-

Persönlichkeitsstörungen

-

Abnahme der Kreativität

-

gesteigertes Schmerzempfinden

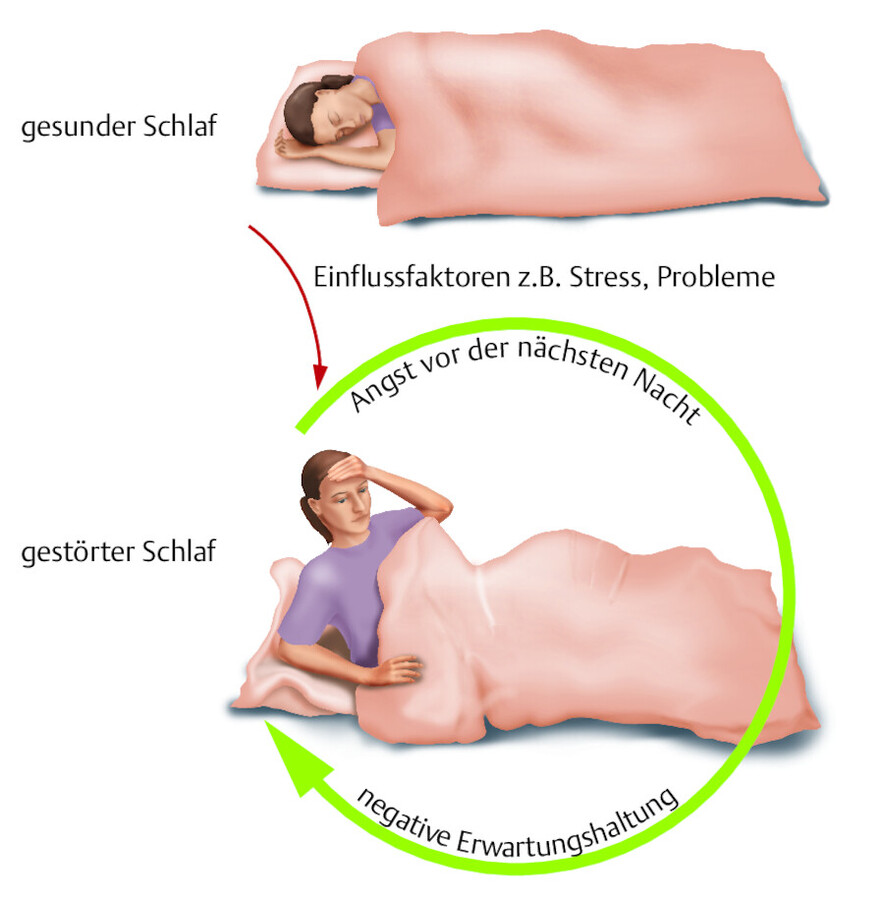

Schlaflosigkeit, wie immer sie sich auch manifestiert und wodurch sie verursacht ist, ist für den Betroffenen ein schwerwiegendes gesundheitliches Problem. Eine Vielfalt an Ursachen kann dazu führen, dass ein Circulus vitiosus entsteht. ( ▶ Abb. 10.5). Neben den akuten Auswirkungen können auch langfristige Störungen durch einen pathologisch veränderten Schlaf ausgelöst werden. Das Schlafapnoesyndrom ist ein Risikofaktor für: Bluthochdruck, Arteriosklerose, Herzinfarkt und Schlaganfall (RKI 2005).

Teufelskreis.

Abb. 10.5 Der Teufelskreis des gestörten Schlafes und der Angst vor dem Nicht-schlafen-Können. Hilfe bringt nur das Durchbrechen des Gedankenmusters und der Erwartungshaltung.

Merke

Menschen mit Schlafstörungen brauchen menschliche Begleitung und fachliche Beratung. Die Ursachen zu beheben ist besser als das Überdecken durch Medikamente.

10.2.3 Schlafanamnese und Schlafprotokoll

Um die vielfältigen Ursachen und Auswirkungen von Schlafstörungen zu erfassen, ist eine gute Beobachtung des Patientenverhaltens am Tag und in der Nacht erforderlich. Des Weiteren ist eine umfangreiche Anamnese zu erheben und ggf. ein Schlafprotokoll anzufertigen ( ▶ Abb. 10.7), um den Schlaf über einen längeren Zeitpunkt beurteilen zu können. Die in ▶ Abb. 10.6 aufgeführten Fragen sollten bei der Anamnese berücksichtigt werden. Mit den Betroffenen sind folgende Fragen zu klären:

Schlafanamnese.

Abb. 10.6 Die aufgeführten Fragen helfen bei der Erstellung der Schlafanamnese.

Schlafprotokoll.

Abb. 10.7 Um den Schlaf über einen längeren Zeitraum hinweg zu beurteilen, kann ein Schlafprotokoll angefertigt werden. Mithilfe der protokollierten Beobachtungen können Hinweise auf die Schlafstörung und dessen Ursache gewonnen werden.

-

Tritt die Schlafstörung akut auf oder besteht generell ein Schlafproblem?

-

Kennt der Patient die Ursachen für seine Schlafstörung?

-

Verfügt er über eindeutige Einschlafrituale?

Praxistipp

Nehmen Sie sich Zeit für diese Gespräche. Nur so werden Sie gemeinsam mit dem Patienten Wege zur Bewältigung seiner Schlafprobleme finden.

Lebensphase Kind

Mechthild Hoehl

Wach sein und schlafen im Kindesalter

Schlafbedarf von Kindern

Schlafbedarf, Schlafverhalten und Schlafmuster verändern sich im Laufe des Lebens – jedes Kind ist anders, weshalb auch der Schlafbedarf sehr unterschiedlich sein kann. Schwankungen der Schlafdauer sind normal. Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht über den durchschnittlichen Schlafbedarf ( ▶ Tab. 10.2 ).

|

Alter |

Schlafbedarf |

|

bis zu 3 Monaten |

16–18 Std. |

|

4–5 Monate |

14–15 Std. |

|

6–12 Monate |

13 Std. |

|

1–4 Jahre |

12 Std. |

|

5–6 Jahre |

11,5 Std. |

|

7–9 Jahre |

11 Std. |

|

10–11 Jahre |

10,5 Std. |

|

12–13 Jahre |

10 Std. |

|

14–16 Jahre |

9 Std. |

Der Schlaf verteilt sich v.a. im ersten Lebensjahr auf Tag und Nacht; je mehr und je häufiger das Kind über den Tagesverlauf schläft, desto weniger schläft es in der Nacht.

Verteilt sich der Tagschlaf anfangs noch auf 4–5 Schlafphasen, so nehmen diese im ersten Lebensjahr pro Quartal um eine Schlafphase ab . Vom 1. Geburtstag an bleibt dann in der Regel ein Mittagsschlaf als Tagschlaf übrig, der zwischen dem 2. und 5. Geburtstag des Kindes nicht mehr benötigt wird.

Kinder befinden sich je nach Alter bis zu 85% ihrer gesamten Schlafzeit in der REM-Phase. In dieser Phase ist das Gehirn sehr aktiv und die Kinder sind leicht erweckbar. Etwa alle 30 Min. wachen sie kurz auf und prüfen unterbewusst ihre Körperfunktionen, um dann im Idealfall wieder einzuschlafen ( ▶ Abb. 10.8).

Das Schlafmuster von Kindern.

Abb. 10.8

Typische Schlafstörungen im Kindesalter

Schlafstörungen kommen häufig im Kindesalter vor. Ursache hierfür können die folgenden Faktoren sein:

-

passagere Regulationsstörungen aufgrund von Unreife, Übererregbarkeit, Schmerzen durch geburtstraumatische Verletzungen

-

physiologische Schlafunterbrechungen durch die Notwendigkeit einer nächtlichen Nahrungsaufnahme in den ersten Lebensmonaten

-

Schlafunterbrechungen durch entwicklungsbedingte Unruhe im Zusammenhang mit großen Entwicklungssprüngen, z.B. beim Krabbeln-, Laufen- oder Sprechenlernen oder im Rahmen der Sauberkeitsentwicklung

-

unbestimmte Ängste, vor allem im Kindergartenalter, der sogenannten magischen Entwicklungsphase

-

Schlafwandeln (Somnambulismus)

-

Schwierigkeiten der Selbstregulation durch ungünstige Beruhigungsstrategien der Eltern

-

Nachtschreck (lat.: Pavor nocturnus): Der Nachtschreck ist eine Form der Parasomnie, die vor allem im Kleinkindesalter in der Non-REM-Phase auftritt. Er ist gekennzeichnet durch anfallsartig auftretendes, unstillbares Schreien mit vegetativer Erregung bei einem ansonsten nicht oder schwer erweckbaren Kind. Dieses Phänomen ist harmlos.

Bei Einschlafen und Wiedereinschlafen benötigen Kinder je nach Naturell, Regulationsfähigkeit und Unterstützung der Eltern unterschiedlich viel Hilfe. Es gibt bei Eltern unterschiedliche kulturell, weltanschaulich oder persönlich geprägte Auffassungen darüber, wie das optimale Schlafverhalten und Ritual aussieht. Nicht alle dieser Schlafrituale sind von außen betrachtet sinnvoll und zielführend, vor allem dann, wenn die Rituale längere Zeit in Anspruch nehmen oder an bestimmte Grundvoraussetzungen gebunden sind, die sich schlecht auf andere Personen übertragen lassen.

Solange bei den Familien kein Leidensdruck bzgl. des Schlafverhaltens herrscht, besteht jedoch kein Handlungsbedarf. In diesem Fall sollten familiäre Schlafrituale, sofern das Krankheitsgeschehen des Kindes es zulässt, auch im Krankenhaus ermöglicht werden. Dies gilt umso mehr, als dass manche Krankheiten oder therapeutische Interventionen bei Kindern das Schlafverhalten zusätzlich stören können.

Krankheitsbedingte Schlafstörungen im Kindesalter

Durch Krankheiten und deren Behandlung kann der kindliche Schlaf beeinflusst werden:

-

Adenoide Vegetationen (sog. Polypen) führen im Kleinkindsalter zu nächtlichem Schnarchen und Schlafproblemen.

-

Reflux (Sodbrennen)

-

Nächtliche Krampfanfälle können mit dem Pavor nocturnus verwechselt werden.

-

Behandlung mit anregenden Medikamenten erschwert die Selbstregulation. Hier sind vor allem die Sympathomimetika zu nennen, die bei den im Kleinkindsalter häufigen obstruktiven Atemwegserkrankungen eingesetzt werden.

-

Jaktationen: Hin- und Herwerfen des Kopfes oder Körpers als Hilfsmittel zum Einschlafen. Dies kommt bei Kindern mit Wahrnehmungsschwächen, Autismus oder deprivierten Kindern gehäuft vor und sollte kinderneurologisch abgeklärt werden.

-

Wie auch im Erwachsenenalter führen die ungewohnte Umgebung, Geräusche, Schmerzen, Atemnot, Zu- und Ableitungen, Schienen, ungewohnte Schlafhaltungen die therapeutisch verordnet sind, zu Beeinträchtigung der Schlafqualität.

Eine Mitaufnahme einer primären Bezugsperson erleichtert es dem Kind, im Krankenhaus zur Ruhe zu finden.

Frühkindliche Regulationsstörungen

Frühkindliche Regulationsstörungen bezeichnen außergewöhnliche Schwierigkeiten eines Säuglings und Kleinkindes, sein Verhalten in einem oder mehreren Bereichen zu regulieren, z.B. unstillbares Schreien, Schlafstörungen, aber auch Fütterstörungen sowie Störungen der Affektregulation.

Da Säuglinge und Kleinkinder ihr Verhalten in der Regel nur in Zusammenspiel mit einer Bezugsperson regulieren können, sind frühkindliche Regulationsstörungen häufig die Folge oder auch die Ursache von Eltern-Kind-Bindungsproblematiken.

Hält eine solche Problematik länger an oder fühlen sich Familien durch das Schlafverhalten ihres Kindes zunehmend erschöpft, sollten die Familien entwicklungspsychologisch betreut werden.

Eine akute Klinikaufnahme kann bei großer familiärer Belastung zur Krisenintervention notwendig sein, um Kindesmisshandlung, wie z.B. das Schütteltrauma (Shaken Baby Syndrome [SBS]) zu vermeiden.

Störung des Bewusstseins im Kindesalter

Um die Bewusstseinslage von Kindern richtig beurteilen zu können, müssen Alter und Entwicklungsstand berücksichtigt werden ( ▶ Tab. 10.3 ). Sichere Kenntnisse über normales, altersentsprechendes Verhalten sind eine zwingende Voraussetzung. Um die Ansprechbarkeit zu prüfen, müssen altersentsprechende Fragen gewählt werden.

|

Augenöffnen |

|||

|

> 1 Jahr |

< 1 Jahr |

||

|

4 |

spontan |

spontan |

|

|

3 |

auf Anruf |

auf Schreien |

|

|

2 |

auf Schmerz |

auf Schmerz |

|

|

1 |

fehlend |

fehlend |

|

|

Beste motorische Antwort |

|||

|

> 1 Jahr |

< 1 Jahr |

||

|

6 |

führt Befehle aus |

Spontanbewegungen |

|

|

5 |

gut orientierte Reaktion |

gut orientierte Reaktion |

|

|

4 |

zurückziehen auf Schmerz |

zurückziehen auf Schmerz |

|

|

3 |

Flexion auf Schmerz |

Flexion auf Schmerz |

|

|

2 |

Extension auf Schmerz |

Extension auf Schmerz |

|

|

1 |

fehlend |

fehlend |

|

|

Beste verbale Antwort |

|||

|

> 5 Jahren |

> 1 Jahr |

< 1 Jahr |

|

|

5 |

orientiert |

unverständliche Worte |

Plappern |

|

4 |

verwirrt |

unverständliche Worte |

Weinen, kann beruhigt werden |

|

3 |

unzusammenhängende Worte |

andauerndes Weinen, kann nicht beruhigt werden |

andauerndes Weinen, kann nicht beruhigt werden |

|

2 |

unverständlich |

stöhnen |

stöhnen |

|

1 |

fehlend |

fehlend |

fehlend |

|

Quelle nach: Vernet O et al. Betreuung des kindlichen Schädelhirntraumas. PAEDIATRICA 15 (4), 2004; S. 59 |

|||

10.3 Pflegemaßnahmen auswählen, durchführen und evaluieren

10.3.1 Aufgaben und Maßnahmen im Nachtdienst

Während sich im Tagdienst mehrere Pflegekräfte die anfallenden Aufgaben teilen, trägt im Nachtdienst meist eine Pflegekraft die Verantwortung für die Station (Bienstein u. Mayer 2014). Der Nachtdienst beginnt mit einer Übergabe der Kollegen vom Spätdienst. Diese dient der Informationsweitergabe und enthält alle relevanten Informationen. Neben der pflegerischen Betreuung der Patienten gehört es im Nachtdienst zu den Aufgaben der Pflegekraft, für eine ruhige, schlaffördernde Atmosphäre zu sorgen.

Insbesondere nachts können Patienten Unruhe und Ängste verspüren, sodass besonders die psychosoziale Begleitung (z.B. kurzes Gespräch) wichtig ist. Die Aufgaben im Nachtdienst können sich je nach pflegerischem Setting stark unterscheiden.

Allgemeine Aufgaben im Nachtdienst

-

Begrüßung beim ersten Durchgang: Bei Neuaufnahmen stellt sich die Pflegekraft dem Patienten kurz vor, erläutert den Ablauf der Nacht und erkundigt sich nach individuellen Bedürfnissen.

-

Patientenbeobachtung: Die Patientenbeobachtung findet während der Durchgänge oder in konkreten Pflegesituationen statt. Die Beobachtungen (z.B. der Gesamtschlafzeit und das Befinden nach dem Aufwachen) sind wichtige Informationen für den Frühdienst, um die Situation des Patienten am nächsten Tag besser einschätzen zu können.

-

Vorbereitung zur Nachtruhe: zur Durchführung schlaffördernder Interventionen siehe ( ▶ Tab. 10.4 )

-

Rundgänge: Die Häufigkeit der Rundgänge und die Notwendigkeit des persönlichen Kontakts ergeben sich aus der Pflegebedürftigkeit und dem Betreuungsbedarf der Patienten. Hausinterne Standards bzw. Dienstanweisungen bzgl. der Häufigkeit der Rundgänge sind zu beachten.

-

Dekubitusprophylaxe: Nach Möglichkeit Mikrolagerungen durchführen, um den Patienten nicht unnötig zu wecken (weitere Prophylaxen).

-

Verabreichen von Medikamenten: Vor der Gabe schlaffördernder Medikamente sollten andere Maßnahmen der Schlafförderung (Entspannungstechniken etc.) ausprobiert werden. Aufgrund des Abhängigkeitspotenzials mancher Schlafmedikamente sind diese nur zur kurzfristigen Einnahme gedacht.

-

Überwachung: Monitoring, Vitalzeichenkontrolle

-

Aufnahme und Organisation: Neuaufnahme von Patienten, Organisation von Verlegungen

-

Notfall: Management von Notfällen (in Absprache mit dem diensthabenden Arzt)

Aktuelle Situation

-

Laut einer Studie von Bienstein und Mayer (2014) muss eine Pflegekraft heute weniger Patienten im Nachtdienst versorgen als noch vor 25 Jahren. Dafür ist die Versorgung deutlich aufwendiger geworden. Der Nachtdienst geht oft mit einer hohen körperlichen und psychischen Belastung einher. Die Pflegekräfte haben Angst vor herausforderndem und unberechenbarem Verhalten alkoholisierter, psychisch kranker oder dementer Patienten (Gröger 2014).

Gesundheitsförderung im Nachtdienst Als mögliche Maßnahmen der persönlichen Gesundheitsförderung für Pflegekräfte im Nachtdienst empfehlen Bienstein (2014) und Sitzmann (2016) u.a.:

-

komplexe und konzentrationserfordernde Aufgaben sollten nicht in die „konzentrationsverringerte Zeit“ von 1:00–5:00 Uhr morgens fallen

-

Möglichkeiten der Unterstützung schaffen (z.B. durch Kollegen anderer Stationen)

-

angemessene und fördernde Arbeitsumgebung gestalten, z.B. Lichtverhältnisse

-

Meditation und Entspannungsübungen vor dem Nachtdienst

-

leichte Kost zwischen 19 und 20 Uhr, eine warme kleine Mahlzeit gegen Mitternacht, kleine Stärkung kurz vor Arbeitsende

10.3.2 Krankenbett und Bettzubehör

Häusliche Pflege im Fokus

Pflegebett

„Heute Morgen bin ich schon wieder nicht vom Bett hochgekommen und musste liegen bleiben und auf Sie warten. Dabei muss ich zur Toilette und könnte doch auch schon längst gewaschen sein.“ Seit einiger Zeit ist die Mobilität der 83-jährigen Frau Simon so stark eingeschränkt, dass sie nur mit viel Unterstützung einer Pflegenden von der Bettkante in den Stand gelangt. Gesundheits- und Krankenpflegerin Nicole sagt darauf: „Vielleicht wäre ein Pflegebett eine Lösung für Sie. Das ist in der Höhe verstellbar und Sie könnten wieder selbst ein- und aussteigen.“ Frau Simon fragt: „Das kann ich doch gar nicht bezahlen. Und muss ich dann mein Ehebett abgeben?“ Gesundheits- und Krankenpflegerin Nicole kennt ähnliche Einwände bereits. Doch sie weiß, dass es auch um ihre Gesundheit am Arbeitsplatz geht. „Ein Pflegebett kann Ihr Hausarzt verordnen, wie damals den Rollator. So könnten Sie wieder viel selbstständiger sein.“

Hilfsmittelversorgung

In der häuslichen Pflege gehört es zu den Aufgaben einer Pflegekraft und des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK), die Hilfsmittelsituation eines Patienten einzuschätzen, den individuellen Bedarf zu erkennen und über die verordnungsfähigen Hilfsmittel zu beraten. Pflegebedürftige haben laut §40 SGB XI den Anspruch auf Versorgung mit Hilfsmitteln, „die zur Erleichterung der Pflege oder zur Linderung der Beschwerden des Pflegebedürftigen beitragen oder ihm eine selbstständige Lebensführung ermöglichen“. Die Aufwendungen der Pflegekassen für den Verbrauch bestimmter Pflegehilfsmittel dürfen monatlich den Betrag von 40 Euro nicht übersteigen.

Neben den Hilfsmitteln können die Pflegekassen finanzielle Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes des Pflegebedürftigen gewähren (z.B. für Umbau der Wohnung oder technische Hilfsmittel im Haushalt). Die Zuschüsse dürfen einen Betrag von 4000 Euro je Maßnahme nicht überschreiten. Im aktuellen Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes sind insgesamt 33 unterschiedliche Gruppen an Hilfsmitteln aufgeführt, für die die Kranken- und Pflegekassen aufkommen. Folgende Hilfsmittel werden in der häuslichen Pflege oft verwendet:

-

Pflegebetten und Lagerungshilfen (z. B. Rollen oder Kissen)

-

Inkontinenz- und Stomaversorgung (z. B. Inkontinenzschutzhosen und Stomabeutel)

-

Ess-, Trink- und Haushaltshilfen (z. B. Besteck mit verstärkten Griffen)

-

Alltagshilfen (z. B. Notrufsender)

-

Fahrhilfen (Rollstühle)

-

Bad- und Toilettenhilfen (z. B. Duschsitz, Toilettensitzerhöhung)

-

Gehhilfen (z. B. Gehstöcke, Rollatoren)

Das Pflegebett ist für viele Patienten während eines Krankenhausaufenthaltes der Hauptaufenthaltsort. Auch wenn in den Patientenzimmern kleine Sitzecken integriert sind, so ist doch immer wieder zu beobachten, dass Patienten sich vorwiegend im Bett aufhalten. Bei bettlägerigen Patienten erfüllt dieser Raum sogar alle Räumlichkeiten einer Wohnung, d. h., es wird im Bett gegessen und getrunken, die Ausscheidungen werden hier verrichtet, es ist Wohnraum am Tag und Schlafstätte der Nacht.

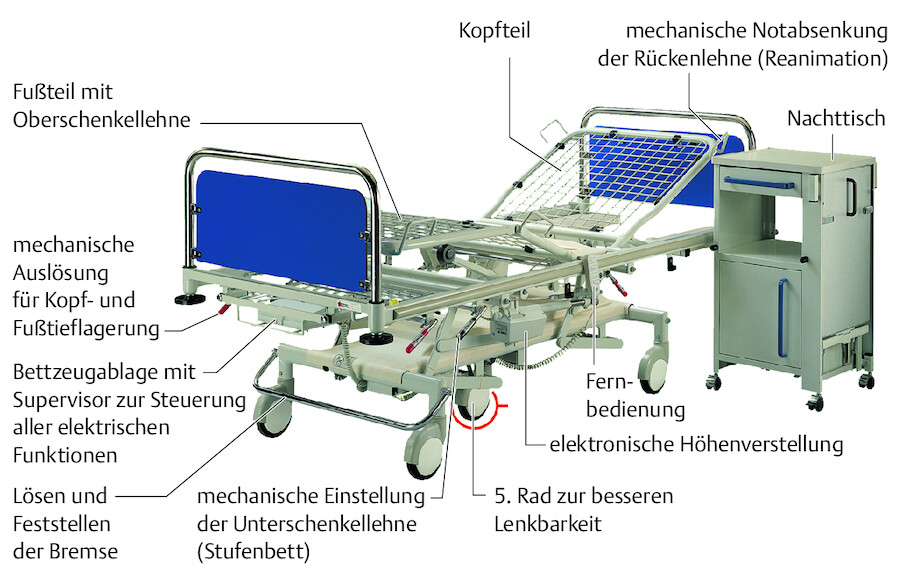

Ein Pflegebett unterscheidet sich u a. von einem „normalen“ Bett dadurch, dass es fahrbar ist und viele Funktionen hat (z. B. kann eine Kopfhoch- oder -tieflage eingestellt werden und es ist höhenverstellbar). Ein Krankenbett ist und muss auf die Bedürfnisse der Patienten und der Pflegenden abgestimmt sein. Die Entwicklung der Technik von Krankenbetten hat in den letzten Jahren eine enorme Entwicklung gemacht. Es gibt Betten mit einfacher manueller Bedienung oder Betten mit Hydraulik bis hin zur vollelektronischen Ausstattung ( ▶ Abb. 10.9).

Funktionen und Zubehörteile des Pflegebettes.

Abb. 10.9

Die Auswahl eines Pflegebettes richtet sich nach dem Angebot der jeweiligen Klinik und dem Lebensalter (z. B. Säuglings-, Kinder-, Jugend- oder Erwachsenenbetten) und speziellen Umständen und Erkrankungen der Patienten (Spezialbetten bei Dekubitusgefahr, Betten zur Herzbettlagerung, Stufenbetten bei Bandscheibenvorfällen, Intensivpflegebetten etc.).

Praxistipp

Damit Sie auch in Akutsituationen schnell und sicher handeln können, informieren Sie sich genau, wie die hausüblichen Betten funktionieren.

Die Standardbetten müssen sich sowohl in Bezug auf Körpermaße (die Durchschnittsgröße von Menschen hat zugenommen) als auch an den physiologischen Beugemöglichkeiten des Körpers orientieren. Die meisten Pflegebetten haben jedoch eine Teilung von 1/3 und 2/3, d. h. die Abknickung des Oberkörpers erfolgt unphysiologisch und dies birgt Gefahren und Folgen in sich:

-

eingeschränkte Atmung (→ minderbelüftete Lungen → Erhöhung der Pneumoniegefahr)

-

eingeschränkter Nahrungstransport und gestörte Nahrungsaufnahme (→ Aspirationsgefahr)

-

erhöhte Scherkräfte und Herunterrutschen im Bett (→ Dekubitusgefahr)

-

unphysiologische Abknickung des Oberkörpers (→ Rückenschmerzen)

-

dauerhaft erhöhter Muskeltonus bei Patienten mit neurologischen Erkrankungen (→ Spastizitätserhöhung)

-

Einschränkung der Mobilität

Darüber hinaus müssten die modernen Betten auch bezüglich des zulässigen Gesamtgewichts verändert werden. Normale Pflegebetten sind für 120 kg zugelassen. Ein zunehmender Anteil der Bevölkerung wiegt jedoch mehr als 120 kg.

Bettzubehör (Hilfsmittel) Zu den Hilfsmitteln am Pflegebett zählen:

Patientenaufrichter (kritisch zu betrachten, auch unphysiologisch) mit z. B. Infusionshalter und Bettbügel, Bettseitenteil, Urinflaschenhalter, Bettverlängerungen, Bettdeckenheber, Gehstützenhalter, Extensionsgestänge, Bedienelement für die elektrische Steuerung des Bettes u. a.

Praxistipp

Da es eine Vielzahl von Zubehörteilen gibt, lassen Sie sich die sichere Montage zeigen und üben Sie diese im Einzelfall ein.

10.3.3 Beziehen des Bettes

Bei der Aufnahme eines Patienten erhält dieser ein gereinigtes und frisch bezogenes Bett, das in den meisten Kliniken von einer Bettenzentrale aufbereitet wird und angefordert werden kann. Sollte diese Dienstleistung nicht zur Verfügung stehen, liegt die Verantwortung für saubere Betten bei den Mitarbeitern der Station. Bei kontaminierten Betten (z. B. MRSA) ist eine Desinfektion der Betten nach den hausinternen Hygieneplänen erforderlich.

Patientenbetten werden meistens zu zweit gerichtet, dies spart unnötige Wege. Es wird im gleichen Rhythmus durchgeführt.

10.3.3.1 Vorbereitung

Saubere Wäsche, die auf einem Wäschewagen mitgeführt wird, sollte in ausreichender Menge zur Verfügung stehen, um unnötige Wege zu vermeiden. Außerdem ist es günstig, sowohl ein Händedesinfektionsmittel und einige Pflegemittel mitzuführen, da sich einige Pflegemaßnahmen vorteilhaft während des Bettens mitdurchführen lassen, z. B. Einreibungen. Der Wäschewagen sollte auch einen Abwurf für die Schmutzwäsche enthalten. Es besteht meist die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Säcke einzuspannen, um die Wäsche sofort sortieren zu können. Die Säcke sind durch eine Farbkodierung gekennzeichnet. Die eingehängten Wäschesäcke werden mit einem Deckel zugedeckt.

Aus hygienischer Sicht sollte zum Bettenmachen über der Arbeitskleidung ▶ Schutzkleidung getragen werden, um eine Keimverschleppung zu vermeiden. Ebenso ist eine hygienische Händedesinfektion erforderlich. Der Wäscheabwurf steht am besten so am Bett platziert, dass die abgezogene Wäsche direkt in den richtigen Sack abgeworfen werden kann. Die saubere Wäsche sollte keinen Kontakt zur Schmutzwäsche haben, damit Kontaminationen vermieden werden. Günstiger sind aus hygienischer Sicht separate Wagen zum Schmutzwäscheabwurf.

Um das Bettzeug ablegen zu können, kann man ans Fußende des Bettes einen Stuhl stellen oder die am Bett integrierte Bettzeugablage aufklappen.

Merke

Keine Bettwäsche auf dem Fußboden zwischenlagern, beim Aufheben kontaminieren Sie Ihre Hände und Kleidung mit den Fußbodenkeimen!

Beziehen des Bettes ohne Patient

Zum Richten des Bettes wird das Bett auf eine entsprechende Arbeitshöhe gebracht (bei extremen Größenunterschieden von Pflegenden ist ein Mittelmaß zu wählen), dies dient der Entlastung des Rückens. Die Durchführung des Bettwäschewechsels ohne Patienten zeigt ▶ Abb. 10.10.

Die Fotoserie zeigt das Beziehen des Bettes ohne Patient.

Abb. 10.10

(Foto: W. Krüper, Thieme)

Beziehen eines Bettes mit einem bettlägerigen Patienten

Ist ein Patient bettlägerig, muss die Bettwäsche gewechselt werden, ohne dass er das Bett verlässt. Die oben beschriebenen Schritte und Regeln für die Vorbereitung und Durchführung gelten hier ebenso. Für einen möglichst schonenden Wäschewechsel bei einem schwerkranken Patienten sollten einige Aspekte beachtet werden:

-

Am Anfang stehen die Kontaktaufnahme und die Erläuterung der Maßnahme. Je besser der Patient aufgeklärt ist, desto effektiver kann er mithelfen und bekommt keine Angst. Bei bewusstlosen Patienten ▶ Initialberührung zur Kontaktaufnahme durchführen.

-

Lässt die Situation des Patienten es zu, wird das Kopfteil flach gestellt und das Kopfkissen entfernt. Dabei muss der Patient auf Atemnot oder Schmerzäußerungen beobachtet werden.

-

Der Bettlakenwechsel erfolgt je nach Gesundheitszustand, indem sich der Patient auf die Seite dreht oder eine „Brücke“ macht.

▶ Abb. 10.11 zeigt den Bettlakenwechsel mit im Bett liegendem Patienten.

Die Fotoserie zeigt, wie das Bett mit Patienten bezogen wird.

Abb. 10.11

(Foto: W. Krüper, Thieme)

Praxistipp

Die Flachlagerung wird von vielen Menschen als unangenehm und beängstigend empfunden. Erklären Sie den Patienten Schritt für Schritt, was Sie gerade tun, und beziehen Sie den Patienten nach Möglichkeit mit ein. So ist das Gefühl des Ausgeliefertseins nicht so groß.

Patient macht eine Brücke

Kann sich der Patient nicht auf die Seite drehen, so lässt sich analog von oben nach unten verfahren ( ▶ Abb. 10.12):

Aktiv mithelfen.

Abb. 10.12 Der Patient kann beim Bettwäschewechsel mithelfen, indem er eine „Brücke“ macht.

(Foto: W. Krüper, Thieme)

-

Der Patient wird mit dem Oberkörper aufgesetzt und die Laken zur Mitte des Bettes gerollt.

-

Beim Einspannen der sauberen Wäsche wird der Patient aufgefordert, das Gesäß anzuheben (dabei benötigt er evtl. Unterstützung).

-

Schmutzige und saubere Wäsche werden zum Fußende hin abgerollt. Das Stecklaken kann im Anschluss alternativ von einer Seite zur Mitte gerollt und unter dem Gesäß des Patienten durchgezogen werden.

-

Das saubere Bettlaken wird gut gespannt, das Stecklaken nach beiden Seiten gleichzeitig glatt gezogen und kontrolliert, dass der Patient nicht auf Falten liegt.

-

Das Kissen und die Bettdecke werden bezogen und der Patient bequem gelagert.

Merke

In vielen Krankenhäusern werden keine Stecklaken mehr benutzt: Zum einen spart es den Wäscheverbrauch, zum anderen mindert es die Dekubitusgefahr für den Patienten.

Lebensphase Kind

Kinderbetten im Krankenhaus

Kinderbetten im Krankenhaus sind, sofern es sich um gesunde Kinder auf der Wöchnerinnenstation handelt, gemäß den Empfehlungen für die

SIDS-Prävention (s.u.) zu gestalten.

In der Kinderklinik sind die Krankenbetten sowie die Gestaltung der Schlafumgebung den besonderen

Bedürfnissen eines kranken Kindes angepasst.

Zum Einsatz kommen:

-

Inkubatoren: Sie ermöglichen Frühgeborenen mit niedrigem Geburtsgewicht eine exakte Klimatisierung, Anwärmung, Befeuchtung und bei Bedarf auch eine Anreicherung der Umgebungsluft mit exakt dosiertem Sauerstoff. Außerdem bietet der Inkubator einen optimalen Infektionsschutz. Das Frühgeborene kann zur besseren Beobachtung und bei Bedarf zur Durchführung intensivpflegerischer Maßnahmen unbekleidet bleiben.

-

Wärmebetten: Diese kommen bei kranken Neugeborenen zum Einsatz. Die Wärmezufuhr erfolgt über eine Wärmematratze oder Bodenplatte und/oder einem Wärmestrahler. Durch abklappbare Seiten-, Kopf- und Fußteile ist das Kind von allen Seiten zugänglich, Funktionsleisten ermöglichen die Befestigung von medizinischem Material.

-

Gitterbetten: Sie sind in unterschiedlichen Größen, angepasst an die Körpergröße des Säuglings oder Kleinkindes, erhältlich. Das Sturzrisiko aus einem unverschlossenen Gitterbett ist hoch. Deshalb müssen Eltern, die an der Pflege und Versorgung ihres Kindes mitwirken, unbedingt über den korrekten Umgang mit dem Gitterbett informiert werden (Bettgitter verschließen bei Verlassen des Gitterbettes!). Dokumentieren Sie die Informationsweitergabe an die Eltern im Pflegebericht.

SIDS-Prävention

Ein Säugling sollte zur Prävention des plötzlichen Kindstodes (SIDS = Sudden Infant Death Syndrome) im ersten Lebensjahr

-

in Rückenlage,

-

rauchfrei,

-

bei angemessener Raumtemperatur (nicht zu warm, ideal sind 16°–18°C),

-

im Schlafsack,

-

ohne Nestchen,

-

idealerweise im Beistellbett neben dem Elternbett zum Schlafen gelegt werden.

10.3.4 Unterstützung bei Schlafstörungen

Langfristige Schlafstörungen haben Auswirkungen auf die Gesundheit der Patienten und bedürfen ärztlicher Abklärung. Gelegentliche Schlafstörungen kurzzeitiger Natur treten bei vielen Menschen auf. Sie sind von kurzer Dauer und bedürfen keiner speziellen Behandlung, da sie gewöhnlich von selbst verschwinden. Sie haben keine ernsthaften Auswirkungen auf die Gesundheit. Zur Behandlung von Schlafproblemen gibt es kein „Patentrezept“. Im Vordergrund stehen die Analyse der Schlafstörung (Schlafanamnese) und die Behebung der Ursachen ( ▶ Tab. 10.4 ).

|

Einflussfaktoren |

Pflegerische Maßnahmen |

|

Psychische Einflussfaktoren |

|

|

Ängste (vor OP, Diagnose, Zukunft u. a.) |

|

|

Heimweh, ungewohnte Umgebung |

|

|

Physische Einflussfaktoren |

|

|

Bewegungsmangel |

|

|

Schmerzen |

|

|

volle Blase, Nykturie |

|

|

Hunger, Durst, trockener Mund |

|

|

Umgebungsbedingte Einflussfaktoren |

|

|

Licht |

|

|

Gerüche |

|

|

Raumtemperatur: Wärme/Kälte |

|

|

Lärm (z. B. Flurlärm, Geräusche medizinischer Geräte, Schnarchen von Bettnachbarn) |

|

10.3.5 Pflegemaßnahmen zur Schlafförderung

Ziel ist es, einen alltagsadäquaten Umgang mit dem Schlaf zu finden. Viele Maßnahmen erzielen ähnliche Wirkungen. Allerdings sprechen nicht alle Menschen gleich gut darauf an. Es gilt, für sich herauszufinden, was guttut, und dies dann mit Ausdauer einzusetzen bzw. anzuwenden.

Die Pflegemaßnahmen sind in erster Linie prophylaktischer Natur. Sie dienen der Beratung, der Hilfe zur Selbsthilfe und der Information.

10.3.5.1 Warme Getränke und Kräutertees

Unter den verschiedenen Kräutern gibt es einige, denen eine beruhigende Wirkung zugeschrieben wird, z. B. Melisse, Hopfen, Baldrian, Weißdorn, Johanniskraut. Allein das Ritual, sich Zeit zu nehmen, um in Ruhe einen Tee zu trinken, fördert den Prozess des Ab- und Umschaltens.

Manche Menschen und Kinder bevorzugen es abends bzw. vor dem Schlafengehen, warme Milch zu trinken.

10.3.5.2 Duftlampen/ätherische Öle

Bei den ätherischen Ölen sind die Duftrichtungen mit beruhigender Wirkung ähnlich denen der Kräuter, z. B. Lavendel, Melisse.

10.3.5.3 Atemstimulierende Einreibung

Die schlaffördernde Wirkung der atemstimulierenden Einreibung (ASE) nach Christel Bienstein wurde in unterschiedlichen Studien untersucht:

-

Einschlafzeit verkürzt sich (Schürenberg 1993).

-

Einnahme von Beruhigungs- und Schlafmedikamenten kann reduziert werden (Nasterlack 2001).

-

Atmung wird verlangsamt und vertieft. Dies wirkt beruhigend und damit schlaffördernd (Kopke 2010).

-

Durch den Hautkontakt erfährt der Patient Zuwendung und ein Gefühl von Geborgenheit. Das gestiegene Wohlbefinden führt zum schnelleren Einschlafen (Nasterlack 2001, Conrad 2004).

-

Durch den Einsatz von Kräuterölen (z. B. Lavendel- oder Melissenöl) kann dies positiv unterstützt werden.

Zur genauen Beschreibung einer atemstimulierenden Einreibung siehe Kapitel zur ▶ atemstimulierendenden Einreibung.

10.3.5.4 Schlafförderung bei Menschen mit Demenz

Schlafstörungen sind im fortgeschrittenen Stadium einer Demenz weit verbreitet. Die Betroffenen legen sich oft bereits bei der ersten Dämmerung zu Bett und wachen dann mehrfach mitten in der Nacht auf, sind unruhig und häufig erregt. Das veränderte Schlaf-Wach-Muster und die Umkehr des Tag-Nacht-Rhythmus sind hierfür u.a. verantwortlich. Auch die Einschlafzeiten verlängern sich. Die Patienten liegen oft lange wach, bevor sie in den Schlaf finden. Ein hohes abendliches Aktivitätsniveau, das sog. „Sundown-Phänomen“, ist typisch für die Erkrankung.

Folgende pflegerische Grundsätze können bei Menschen mit Demenz schlaffördernd wirken:

-

Aktivitäten und Reize tagsüber anbieten

-

„Nickerchen“ am Tag minimieren

-

Maximierung der Assoziation zwischen Schlafzimmer, Schlafzeitpunkt und Schlaf, z.B. durch schlaffördernde Rituale, Anwendung musikalischer Reize, ruhige Umgebung, abgedunkeltes Zimmer (Morgan et al. 2010)

-

basale Stimulation, Snoezelen

10.3.5.5 Hydro- und Thermotherapie

Alle Wasseranwendungen bewirken eine Entlastung des Kopfes und des Nervensystems, indem das Blut vom Kopf in die Beine abgezogen wird. Anwendungen mit kaltem Wasser wirken belebend auf den Organismus, heiße dagegen entspannend.

Wärme bei motorischer Unruhe Wärmeanwendungen beruhigen bei motorischer Unruhe und helfen beim Einschlafen; dies kann durch den Zusatz von Badesalzen oder -ölen mit Extrakten von Heilkräutern (z. B. Baldrian, Hopfen, Heublumen, Lavendel) noch unterstützt werden. Ebenso unterstützend wirken warme ▶ Bauchwickel oder eine warme Brustauflage mit Lavendelöl.

Wärme bei kalten Füßen Bei kalten Füßen helfen ein warmes Fußbad oder auch Wechselbäder. Die Füße werden zuerst für etwa 3 – 5 Min. in 40 °C warmem Wasser gebadet und anschließend 1 Min. in kaltes Wasser getaucht. Dies regt die Durchblutung an.

Kälte bei hohem Blutdruck Leidet ein Patient an hohem Blutdruck, können der Blutkreislauf und das Druckgefühl im Kopf durch ein kaltes Fußbad entlastet werden. Dies darf allerdings nur bei warmen Füßen durchgeführt werden.

Merke

Es ist notwendig, alle Maßnahmen exakt zu dokumentieren. Nur so können die Wirkungen überprüft und bei ausbleibendem Erfolg alternative Maßnahmen geplant werden.

10.4 Gesundheitsförderung, Beratungsaspekte und Patienteninformation

10.4.1 Schlafrituale

Der Mensch schaltet seinen Organismus meist nicht spontan von Wachsein auf Schlafen um. Es erfolgt noch eine Phase der Ruhe und Entspannung, um von den Tagesereignissen abzuschalten. Eine wohltuende Abendgestaltung hilft dem Organismus, von Aktivität auf Passivität umzuschalten. Diese Umschaltphase wird nach einem immer wiederkehrenden Muster ritualisiert durchgeführt.

Schlafrituale können sehr vielfältig sein: ein Abendspaziergang, Lüften vor dem Zubettgehen, das Zähneputzen am Abend. Was für ein Kind die „Gutenachtgeschichte“, ein Schlaflied oder das Kuscheltier ist, ist für den Erwachsenen z. B. Fernsehen, Lesen oder Musikhören. Andere trinken vor dem Schlafengehen gerne eine heiße Milch, machen sich einen Kakao oder Kräutertee. Des Weiteren ist es möglich, über verschiedene ▶ Entspannungstechniken in den Schlaf zu finden. Gläubige Menschen sprechen abends ein Gebet oder lesen aus der Bibel.

Merke

Um Patienten bedürfnisorientiert zu pflegen, sollten sich Pflegende über die individuellen Schlafgewohnheiten oder Schlafrituale informieren.

10.4.2 Allgemeine Empfehlungen bei Schlafstörungen

Folgende allgemeinen Tipps können gegeben werden (einige sind bei Klinikaufenthalten schwierig bis gar nicht zu bewerkstelligen):

-

Stehen Sie wieder auf, wenn Sie eine halbe Stunde nach dem Zubettgehen nicht eingeschlafen sind. Machen Sie einen Spaziergang über den Flur oder lesen Sie ein Buch in der Leseecke.

-

Beschäftigen Sie sich, bis Sie sich wirklich müde fühlen. Seien Sie nicht deprimiert, sondern sehen Sie in einem missglückten Einschlafversuch die Chance, etwas anderes zu tun.

-

Spüren Sie Ermüdungserscheinungen, sollten Sie diese als physiologisches Zeichen des Körpers erkennen und als Aufruf zum Schlaf nutzen.

-

Versuchen Sie, Müdigkeit durch Lesen zu erreichen.

-

Regelmäßige Gewohnheiten, Wärme und Befriedigung der elementaren Bedürfnisse werden wesentlich dazu beitragen, dass Sie schneller einschlafen.

-

Ein vernünftiges Maß an körperlicher Bewegung (Abendspaziergang) wirkt sich auf den Schlaf und Ihr allgemeines Wohlbefinden günstig aus.

-

Lassen Sie koffeinhaltige Getränke (Kaffee, Tee, Cola) und auch Alkohol am Abend weg. Trinken Sie lieber Kräutertee (z. B. Melisse, Fenchel, Hopfen) oder eine Tasse warme Milch.

10.4.2.1 Bewegung

Viele Menschen verbringen den Tag ohne körperliche Aktivität, ob bei der Arbeit oder in der Freizeit. Körperliche Belastungen sind jedoch für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit unerlässlich, denn ohne sie tritt kein befriedigender Schlaf ein. Alles, was Alltag, Freizeit und Hobby zu körperlicher und sportlicher Tätigkeit bereithält, bietet sich hier als „Therapeutikum“ an. Angefangen beim abendlichen Spaziergang (der auch dem geistigen und psychischen Ausgleich dient) über Fahrradfahren, Schwimmen, Badmintonspielen, Ballsportarten oder Gymnastik.

10.4.2.2 Schlaf-Rhythmus-Training

Der Körper passt sich bei absoluter Regelmäßigkeit einem ▶ zirkadianen Rhythmus an („innere Uhr“). Der physiologische Schlafablauf kann trainiert werden, indem man einen regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus lebt und immer zur gleichen Zeit ins Bett geht und zur gleichen Zeit aufsteht. Diese Regelmäßigkeit muss anfangs z. T. gegen das eigentliche körperliche Bedürfnis durchgeführt werden, z. B. den Mittagsschlaf wegzulassen.

10.4.2.3 Entspannungstechniken

Eine Erkenntnis lautet: Einschlafstörungen sind Abschaltstörungen. Bei schlechten Schläfern lässt sich nachweisen, dass sie ein höheres Niveau physiologischer Aktivität und eine schlafstörende Anspannung aufweisen. Untersuchungen von Entspannungstechniken haben gezeigt, dass diese sich positiv auf das Schlafverhalten auswirken (Conrad 2004, Kopke 2010).

Entspannungstechniken können in Kursen erlernt werden, die z. B. von den Volkshochschulen angeboten werden. Informationen über derartige Kurse sind bei der Krankenkasse erhältlich. Als Anregung für die Beratung werden 4 Techniken kurz vorgestellt.

Autogenes Training nach Schulz Beim Autogenen Training, einer konzentrativen Selbstentspannungsübung, erfolgt durch ständiges Wiederholen gleicher Formeln eine Umschaltung des Organismus von aktiv auf passiv. Über die Autosuggestion werden die Tätigkeit des Sympathikus und die damit verbundenen Organtätigkeiten herabgesetzt und die des Parasympathikus aktiviert. Der Körper schaltet auf Ruhe um.

Fantasiereisen Bei Fantasiereisen wird eine Geschichte vorgelesen. Dieser hört man mit geschlossen Augen zu. Störende Gedanken und Umwelteinflüsse treten in den Hintergrund und werden ausgeblendet. Die Fantasiereise verfolgt nicht das Ziel, dass der Zuhörer direkt einschläft. Sie soll eher ein Umschalten der Gedanken und des Organismus auf Ruhe herbeiführen.

Yoga, Meditation Diese Formen der Entspannungstechnik können durch Atemübungen, spezielle Körperübungen und meditative Anteile neben der Entspannung auch eine Veränderung der Einstellung gegenüber Körper, Seele und Krankheitssymptomen bewirken.

Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson Bei der Progressiven Muskelrelaxation werden Muskelgruppen systematisch an- und entspannt. Dadurch erfährt der Körper insgesamt Entspannung.

10.4.3 Schlafförderung durch Medikamente

Die Einnahme von Schlafmitteln bei Schlafstörungen ist sehr weit verbreitet. Schlafmittel setzen jedoch lediglich am Symptom „Schlafstörung“ an und wirken nicht auf die Ursache (z. B. emotionale Belastungen, Angst). Der durch Hypnotika (Schlafmittel) erzwungene Schlaf ist ein anderer als der natürliche Schlaf. Die Abfolge der unterschiedlichen Schlafphasen wird verändert. Die meisten Schlafmittel unterdrücken die für die Erholung wichtige ▶ REM-Phase.

Nach einer gewissen Zeit erscheint dem Menschen das Hilfsmittel „Schlaftablette“ als unverzichtbar und notwendig, um in den Schlaf zu finden. Dies kann sich in einer körperlichen wie auch in einer emotionalen Abhängigkeit äußern.

Ein unkritisches, allgemeines Anbieten einer Schlafmedikation sollte im Krankenhaus der Vergangenheit angehören. Indikation und Auswahl des Medikaments sind eine ärztliche Aufgabe. Pflegende stellen i. d. R. die Medikamente bereit und kontrollieren deren Einnahme. Je stärker wirksam ein Präparat ist, desto intensiver muss der Patient beobachtet werden, um evtl. unerwünschte Wirkungen schnell erfassen zu können.

Merke

Für die Dosierung von Schlafmitteln gilt die Devise: „So wenig wie möglich!“

10.4.3.1 Pflanzliche Präparate

Schwach wirkende, pflanzliche Präparate können für einige Patienten eine Hilfe sein, besser ein- und durchzuschlafen. Eine abgestufte Auswahl an Präparaten sollte vorhanden sein und sich an den individuellen Bedürfnissen des Patienten orientieren. Gleiches gilt für die Dosis: Oft reichen bereits halbe Standarddosen aus, um eine ausreichende Wirkung zu erzielen.

10.4.3.2 H1-Antihistaminika

Die sog. H1-Antihistaminika haben ihre Bedeutung vornehmlich in der Selbstmedikation. Die ursprünglich als Nebenwirkung aufgetretene Müdigkeit wird somit zur eigentlichen Indikation dieser Präparate, die rezeptfrei und damit in Apotheken zur Selbstmedikation erhältlich sind.

10.4.3.3 Benzodiazepine

Bei den stark wirksamen Benzodiazepinen müssen Nebenwirkungen und Risiken bedacht und auch wahrgenommen werden, um eine sichere Anwendung zu ermöglichen.

Erholungswert Mit Benzodiazepinen wird der weniger tiefe Schlaf verlängert und der eigentliche Tiefschlaf verkürzt, was den Erholungswert des Schlafes reduziert.

Wirkdauer Viele Benzodiazepine (z. B. Valium) haben außerordentlich lange Halbwertszeiten (Wirkdauer). Ein Teil der Wirkung tritt in der Nacht ein, aber auch tagsüber sind noch eine Sedierung und Anxiolyse (Angstminderung) gegeben. Bei einigen Patienten kann das erwünscht sein, bei einer (Ein-)Schlafmedikation ist dies eine unerwünschte Wirkungsverlängerung („Hang-Over“, Überhangeffekt).

Muskulatur Eine stark muskelrelaxierende Wirkung erhöht die Gefahr von Stürzen beim morgendlichen Aufstehen älterer Patienten.

Kumulation Bei vielen Benzodiazepinen erfolgt bei regelmäßiger Einnahme eine Kumulation (Anhäufung) des Wirkstoffs ( ▶ Tab. 10.5 ). Bei längerem Gebrauch kann ein abruptes Absetzen zu schwierigen Entwöhnungsprozessen führen: Schlaflosigkeit, Angstzustände, Schwindel oder Verwirrtheit können verstärkt auftreten. Somit sollte bei einer längerfristigen Einnahme dieser Präparate eine Ausschleichphase mit kontinuierlicher Dosisreduktion erfolgen. Dies reduziert sowohl die psychische als auch die physische Gewöhnung an die Benzodiazepine. Sind die Ausscheidungsleistungen der Niere und der Leber im höheren Alter reduziert, tritt auch bei relativ niedrigen Dosierungen eine besonders starke Kumulation auf.

|

Freiname |

Präparate (Beispiele) |

Halbwertszeit, Wirkdauer |

|

Pflanzliche Sedativa |

||

|

Baldrianwurzel |

u. a. Baldrian Dispert |

|

|

Hopfenzapfen |

meist in Kombinationen u. a. Baldriparan, Sedacur |

|

|

Passionsblume |

meist in Kombinationen u. a. Moradorm S, Passin |

|

|

H1-Antihistaminika |

||

|

Diphenhydramin |

u. a. Dolestan, Halbmond |

5 – 6 Std. |

|

Doxylamin |

u. a. Gittalun, Hoggar N |

8 – 10 Std. |

|

Benzodiazepine |

||

|

Triazolam |

Halcion |

2 – 4 Std. + länger wirksame Metabolite |

|

Brotizolam |

Lendormin |

4 – 7 Std. |

|

Flurazepam |

u. a. Dalmadorm |

1 – 2 Std. + lang wirksame Metabolite |

|

Temazepam |

u. a. Planum, Remestan |

7 – 15 Std. |

|

Lormetazepam |

u. a. Noctamid |

10 – 14 Std. |

|

Flunitrazepam |

u. a. Rohypnol (BtM!) |

10 – 20 Std. + lang wirksame Metabolite |

|

Nitrazepam |

u. a. Mogadan |

20 – 30 Std. |

|

Oxazepam |

u. a. Praxiten |

6 – 15 Std. |

|

Benzodiazepin-Analoga/GABA-Rezeptor-Agonisten |

||

|

Zolpidem |

u. a. Bikalm, Stilnox |

2 – 3 Std. |

|

Zopiclon |

u. a. Ximovan |

4 – 5 Std. |

Nebenwirkungen Paradoxe Wirkungen mit euphorischen Erscheinungen anstelle der Sedierung sind insbesondere bei älteren Patienten möglich. Auch die atemdepressive Wirkung kann bei Patienten mit Lungenerkrankung oder Schlafapnoe eine unerwünschte Reaktion verursachen.

Benzodiazepin-Analoga/GABA-Rezeptor-Agonisten

Diese Wirkstoffe (Zolpidem, Zopiclon, s. ▶ Tab. 10.5 ) mit Benzodiazepin-ähnlicher Wirkung sind derzeit die meistverwendeten verschreibungspflichtigen Schlafmittel. Sie sind relativ gut verträglich, haben eine kurze Halbwertszeit und auch lang wirkende Metabolite (Stoffwechselprodukte) treten nicht auf. Aber auch diese Substanzen sind nur für die kurzfristige Anwendung geeignet. Ein langfristiger Gebrauch kann zur Abhängigkeit führen und nach dem Absetzen des Medikaments eine Entzugssymptomatik auslösen.

10.4.3.4 Wirkmechanismus von Schlafmitteln

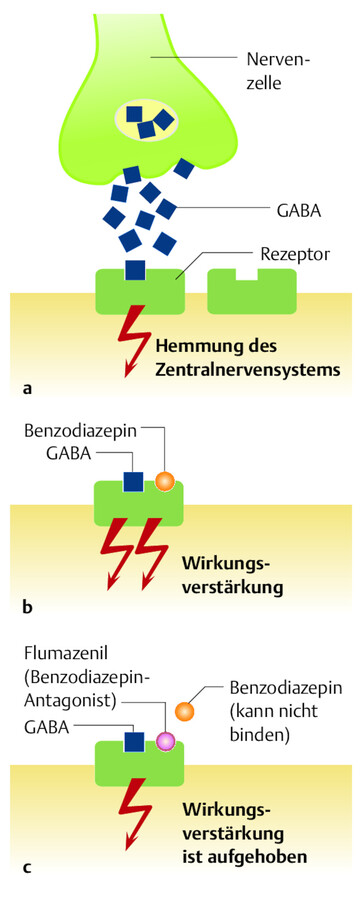

Benzodiazepine Der Wirkort ist das zentrale Nervensystem, v. a. das limbische System und teilweise die Formatio reticularis. In diesen Hirnregionen besteht eine hohe Dichte an sog. Benzodiazepin-Rezeptoren, an denen diese Hypnotika spezifisch binden. Durch die Bindung wird der in den Nervenzellen lokalisierte Botenstoff GABA (Gammaaminobuttersäure) in seiner hemmenden Wirkung auf das ZNS verstärkt. Die Nervenzelle reagiert weniger empfindlich auf erregende Impulse und verarbeitet weniger Reize. Dadurch wirken diese Hypnotika anxiolytisch (angstlösend), beruhigend und entspannend. Aufgrund der direkten Rezeptorwirkung der Benzodiazepine wurde es möglich, einen Benzodiazepinrezeptor-Antagonisten zu entwickeln (Flumazenil, z.B. Anexate), der spezifisch und schnell die Wirkungen der Benzodiazepine aufheben kann. Dies ist insbesondere bei Überdosierungen oder erheblichen Nebenwirkungen indiziert ( ▶ Abb. 10.13).

Die Benzodiazepine wirken über die Hemmung des ZNS.

Abb. 10.13

Benzodiazepin-Analoga/GABA-Rezeptor-Agonisten Die neueren Substanzen (z. B. Zopiclon, Zolpidem) wirken ebenso über den Benzodiazepin-Rezeptorkomplex, allerdings nicht an der gleichen Bindungsstelle. Die Bindung an den gleichen Rezeptor erklärt die sehr vergleichbare Wirkung dieser Substanzen. Die geringere Problematik von Toleranz- und Abhängigkeitsentwicklung könnte mit der unterschiedlichen, benachbarten Bindungsstelle in Zusammenhang stehen. Ein spezifischer Antagonist ist bislang nicht verfügbar.

Pflanzliche Präparate Der Wirkmechanismus ist im Wesentlichen unklar. Insbesondere beim Baldrian stellt sich die Frage nach den eigentlich wirksamen Substanzen. Bestimmte Wirkungen, die auch mit dem GABA-System zusammenhängen könnten, werden aus Untersuchungen abgeleitet. Klinische Prüfungen von pflanzlichen Hypnotika ergeben aufgrund des hohen Placeboeffekts bei der Indikation Schlafstörung keine einheitlichen und zweifelsfreien Ergebnisse.

10.5 Basale Stimulation

Basale Stimulation ist ein ganzheitlicher Pflegeansatz, der das Befinden und die Aktivitäten des Patienten in den Mittelpunkt stellt. Der Patient wird dabei als Akteur seiner eigenen Entwicklung gesehen. Das Konzept setzt darauf, dass es die eigenen Kompetenzen des Patienten sind, die ihn wieder gesund oder leistungsfähiger machen, und nicht die Medizin, Pflege, Pädagogik usw.

Entstehungsgeschichte Basale Stimulation entstand als pädagogisches Konzept zur Förderung schwerstbehinderter Kinder und Jugendlicher Mitte der 1970er-Jahre. Die Kinder waren als Dauerpflegefälle pädagogisch mehr oder weniger aufgegeben, therapeutische Angebote fanden fast nicht mehr statt und auch eine medizinische Behandlung im engeren Sinne bot sich nicht an. Deshalb wandten sich Pädagogen, Therapeuten und Kinderkrankenschwestern verstärkt dem Aspekt der körperlichen Anwesenheit dieser Kinder zu. Man entdeckte, dass jenseits von gesprochener Sprache und den üblichen Wegen Kontakt mit diesen Kindern aufgenommen werden konnte, wenn man sich auf die körperliche Kommunikation konzentrierte. Beispiele dafür sind:

-

Nachmodellieren des Körpers durch behutsame Berührung lässt körperliche und auch fremde Identität erfahren.

-

Innehalten des Betreuers während einer Tätigkeit ermöglicht dem Kind, sich auszudrücken und Zustimmung oder Ablehnung zu zeigen.

-

Wiederkehrende, anregende Aktivitäten ermöglichen Sicherheit, Freude und Eigenbewegungen.

Begriffsbestimmung Der Begriff „basal“ sollte ursprünglich deutlich machen, dass es sich um ganz einfache und grundlegende Formen der Anregung handelt. Der Begriff „Stimulation“ macht deutlich, dass es Anregungen im Sinne von Einladungen sind, ein Kommunikations- und Pflegeangebot anzunehmen, für die der Betroffene keine Voraussetzungen zu leisten braucht. Die sprachliche Wurzel von „stimulus = Reiz“ hat sich im Nachhinein als ungünstig herausgestellt. Es handelt sich in keinem Falle um eine „Bereizung“ von hilflosen Menschen.

Definition

Inzwischen verstehen wir unter basaler Stimulation ein umfassendes Konzept, das voraussetzungslos Angebote an kurzzeitig oder langfristig schwer kommunikations- und aktivitätsbeeinträchtigte Menschen macht.

Kern des Konzeptes Basale Stimulation will auch bei schwerst eingeschränkten Patienten nicht nur die vitalen Grundfunktionen sichern, sondern humane Begegnungen zwischen Pflegenden und Patienten gestalten. Diese Begegnungen werden strukturiert, die Pflegenden lernen, unnötige Irritationen und Störungen zu vermeiden und Sicherheit zu geben. Die Förderung eines Grundvertrauens durch individuell angepasste Rituale, Wiederholungen und persönliche Pflegeangebote gehört zum Kern der Basalen Stimulation.

Aufgabe der Pflegenden Pflegende sollen die Ressourcen der Patienten erkennen und sie darin unterstützen,

-

mit anderen Menschen zu kommunizieren,

-

die Umgebung und v. a. sich selbst wahrzunehmen,

-

sich in Bewegung zu erleben und auszudrücken.

10.5.1 Grundannahmen des Konzepts

Zu den grundlegenden Annahmen des Konzepts gehören:

-

Ganzheitlichkeit des Menschen

-

pflegerisches Selbstverständnis

-

körperliche Existenz und Kommunikation

-

Gefährdung des Patienten durch Habituation (Gewöhnung an eine gleichbleibende Wahrnehmungssituation)

10.5.1.1 Grundannahme Ganzheitlichkeit des Menschen

Auch wenn sich während einer Krankheit Funktionsausfälle oder unklare Störungen in den Vordergrund schieben, bleibt der Mensch dennoch eine Ganzheit. Begriffe wie „die Galle von Zimmer 7“, „der Schlaganfall“, „das Koma hinten“ sind Anzeichen dafür, dass diese Ganzheit im Krankenhausalltag oft nicht mehr gesehen wird. Der Patient als Mensch findet sich in diesen Aussagen nicht wieder: „Ich bin doch viel mehr als nur eine Galle!“

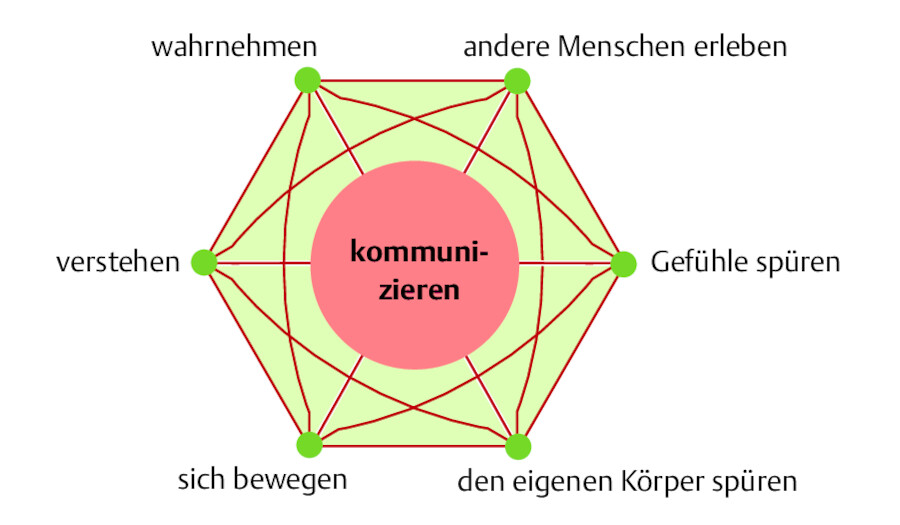

Entwicklungsbereiche

Der Mensch lässt sich nur in der Theorie in seine einzelnen Funktionen zerlegen, in der Realität bleibt er eine Ganzheit aus sich wechselseitig beeinflussenden, bestärkenden und ergänzenden Wirkgrößen (Entwicklungsbereichen). Ein isoliertes Erleben in einem Bereich ist nicht möglich, die anderen Bereiche sind immer mitbeteiligt. ▶ Abb. 10.14 zeigt die Entwicklungsbereiche und ihre Vernetzung.

Entwicklungsbereiche.

Abb. 10.14 Die wichtigsten menschlichen Entwicklungsbereiche stehen immer miteinander in Beziehung.

Beispiel „Kontaktaufnahme“ Stellen Sie sich vor, Sie würden einem in seiner Bewegung eingeschränkten Patienten nach verbaler Ankündigung die Decke wegnehmen, um ihn beim Einnehmen einer anderen Position zu unterstützen. Er wird wahrnehmen, dass sich etwas in seiner Umwelt verändert, dass Sie neben seinem Bett stehen und etwas tun. Er sieht Sie, er hört Sie, er riecht und spürt. Je nach Ihrem Verhalten und seinem momentanen Befinden wird er sich respektiert oder hilflos oder auch ganz anders fühlen. Er wird sich vielleicht an frühere Situationen erinnern, vielleicht vergleichen, wie es zu Hause im eigenen Bett war. Das Wegziehen der Decke wird auch eine emotionale Erwartungshaltung in ihm auslösen: z. B. „mir wird kalt“, „die ist nett“ oder „jetzt geht es endlich los“. Der Patient wird aufgrund Ihrer Aktivität vielleicht selbst aktiv werden und sich ansatzweise bewegen, mithelfen oder sich wehren. Er macht dabei verschiedene Körpererfahrungen.

Bei dieser Pflegemaßnahme steht die Kommunikation zwischen Pflegeperson und Patient im Zentrum. Es könnte aber auch z. B. die Bewegungsunfähigkeit oder die Wahrnehmung des Patienten im Mittelpunkt stehen (s. ▶ Abb. 10.14).

Praxistipp

Sie können bei jeder Ihrer pflegerischen Aktivitäten variieren und unterschiedliche Aspekte betonen ( ▶ Abb. 10.15, Übung 1). Wenn Sie die Decke mit eindeutigen, nachmodellierenden Bewegungen über den Körper des Patienten wegstreifen, so betonen Sie die Körpererfahrung. Wenn Sie die Hand des Patienten führen und Sie ihn die Decke greifen lassen und mit ihm gemeinsam die Decke wegziehen, so betonen Sie die Bewegung und Sozialerfahrung.

Selbsterfahrung.

Abb. 10.15

Rangfolge Es gibt keine eindeutige Rangfolge der Entwicklungsbereiche. Je nach Situation steht mal die Körpererfahrung, mal die Bewegung oder die Sozialerfahrung im Vordergrund. Aus diesem Grund müssen die Bereiche auch in der Pflege gleichmäßig Beachtung finden.

Ganzheitlichkeit der Pflegenden

Auch die Pflegenden wirken ihrerseits ganzheitlich auf den Patienten. Das bedeutet, dass eine einfache Pflegemaßnahme, die vielleicht nur aus einer losen Folge von Berührungen besteht (z. B. das Messen des Blutdrucks), immer auch die Körpererfahrung und die Sozialerfahrung des Patienten mit beeinflusst. Pflegende heben Teilbereiche des Körpers (z. B. den Oberarm während des Blutdruckmessens) manchmal so in den Vordergrund, dass die anderen scheinbar verschwinden. Es ist ein wichtiges Ziel der basalen Stimulation, diese isolierende Sichtweise aufzulösen und eine ganzheitlichere Wahrnehmung zu erreichen.

Chance für die Pflege

Die Ganzheitlichkeit des Menschen stellt eine Ressource dar, die die Pflege nutzen sollte. Selbst Menschen, die im Koma liegen und anscheinend nicht zur Kontaktaufnahme fähig sind, nehmen wahr, erleben soziale Kontakte, fühlen und erinnern sich und versuchen, sich zu strukturieren. Sie passen sich Veränderungen an, sie reagieren innerhalb ihrer Möglichkeiten und sind sogar in der Lage zu lernen. Lernen und Entwicklung geschehen in diesem Sinne innerhalb einer ganzheitlichen Kommunikation. Siehe dazu Übung 2 ( ▶ Abb. 10.15).

Aufgabe der Pflege ist es, diese Entwicklungen zu unterstützen und Bedingungen zu schaffen, unter denen der einzelne Mensch seine Möglichkeiten leichter und unbehinderter entfalten kann.

Beispiel „Spastik“ Eine Spastik wird häufig auf ein Defizit der Bewegungsfähigkeit reduziert. Sie kann aber auch Ausdruck eines Lernprozesses sein. Wenn der eigene Körper nach schwerer Krankheit nicht bewegt werden kann und sich dadurch verschwommen und fremd anfühlt, so kann durch einen erhöhten Muskeltonus (Anspannen der Muskeln) ein erstes Spüren erreicht werden. Dies führt kurzfristig zur eindeutigen Wahrnehmung und zum Gefühl der Sicherheit im eigenen Körper. Langfristig führt eine Spastik aber zu ▶ Schmerzen und Kontrakturen.

Die Pflegenden sollten das Potenzial des Sich-spüren-Wollens erkennen und fördern, z. B.

-

kann der Arm durch rhythmische, atemsynchrone Bewegungen als Teil des ganzen Körpers gespürt werden,

-