20 ATL Kind, Frau, Mann sein

Fallbeispiel

Simone Jochum

Pflegesituation Frau Lau

Gesundheits- und Krankenpflegeschüler Tom Neuer ist 18 Jahre alt und absolviert seinen Stationseinsatz auf der Gynäkologie. Er hat sich bereits gut ins Stationsteam integriert und führt seine Aufgaben zuverlässig durch. Manchmal fühlt sich Tom Neuer jedoch aufgrund des Fachgebiets unsicher. Im Gespräch mit seiner Praxisanleiterin äußerte er, dass er sich unwohlfühlt, wenn er beispielsweise bei einem Verbandwechsel bei einer Patientin nach Mastektomie assistieren soll. Am Vormittag wurde die 22-jährige Tina Lau mit einer akuten Adnexitis aufgenommen. Tom Neuer hat heute Frühdienst und seine Praxisanleiterin bespricht mit ihm den Ablauf. „Du kannst dann bitte das Aufnahmegespräch mit Frau Lau führen und eine Akte anlegen.“ Tom Neuer richtet die benötigten Materialien, und nachdem er sich Frau Lau vorgestellt hat, begleitet er sie in ihr Zimmer. Frau Lau macht einen unsicheren und aufgeregten Eindruck. Herr Neuer misst die Vitalzeichen und beginnt mit dem Aufnahmegespräch. Als er sie nach ihren aktuellen Beschwerden fragt, macht er einen unsicheren Eindruck. Frau Lau antwortet kurz: „Ich bin ja wegen dieser Entzündung hier und fühle mich insgesamt geschwächt.“ Herr Neuer führt das Aufnahmegespräch schnell fort und ist sichtlich erleichtert, als er den Bogen ausgefüllt hat. Um die Mittagszeit begrüßt Frau Dr. Weiß die Patientin. „Welche Beschwerden haben Sie momentan?“, erkundigt sie sich. „Ja, meine Frauenärztin hat mich wegen der Entzündung zu Ihnen überwiesen. Seit einigen Tagen habe ich Unterbauchschmerzen und einen unangenehmen Ausfluss“, antwortet Frau Lau leise. „Wenn es Ihnen recht ist, werde ich Sie gleich untersuchen und anschließend bespreche ich mit Ihnen das weitere Vorgehen.“ „Ist in Ordnung“, willigt Frau Lau ein. Frau Dr. Weiß ruft im Stationszimmer an und bittet um eine Assistenz bei der Untersuchung durch eine Pflegekraft. Frau Lau schaut die Stationsärztin bittend an. „Kann diesmal vielleicht eine Schwester kommen anstelle eines Pflegers?“

20.1 Bedeutung für den Menschen

Gesund und glücklich zu sein sind oft die am häufigsten genannten Wünsche der Menschen. Doch das kann für jeden etwas ganz anderes bedeuten. Die Menschen haben oft das Ziel, dem Leben einen Sinn zu geben, trotz allem glücklich zu sein und sich auf keinen Fall unterkriegen zu lassen. Jeder mobilisiert seine Kräfte, um z. B. schmerzliche Ereignisse oder Konflikte zu bewältigen oder einfach die eigenen Grenzen auszutesten. Dabei wird das eigene Ich-Bewusstsein stark von der Rolle als Kind, Frau, Mann in einer bestimmten Lebensphase unter bestimmten Umweltbedingungen beeinflusst.

Das primäre Interesse der Pflege besteht darin, für die pflegebedürftige Person den Erhalt der eigenen Wertvorstellungen und die Lebensform zu ermöglichen. Es stellen sich insbesondere Fragen nach der aktuellen Rolle und eigenen Lebenssicht. Welche Ziele möchte die Person erreichen, die evtl. durch Krankheit usw. gefährdet sind. Wo kann/soll Pflege dabei unterstützen? Handelt es sich mehr um instrumentelle Unterstützung oder geht es um Informationen? Auch emotionale Unterstützung kann pflegerische Aufgabe sein. Hinzu kommen Fragen nach der Geschlechtsbestimmung, nach Nähe/Distanz, Intimsphäre und Intimität, Schamgefühlen sowie dem Umgang mit der eigenen Geschlechtlichkeit, aber auch der Geschlechtlichkeit in anderen Kulturkreisen.

20.1.1 Geschlechtsentwicklung

Das menschliche Genom verteilt sich auf 46 Chromosomen und umfasst etwa 3 Milliarden Basenpaare, es beherbergt 50 000 – 100 000 Gene. Jeder Mensch definiert sich auch über sein Geschlecht. Fehlt die Akzeptanz des eigenen Geschlechts, kann das schwere Folgen für das eigene Wohlbefinden haben. Grundsätzlich werden die folgenden Aspekte unterschieden: biologisch-genetisches Geschlecht, Geschlechtsidentität und Geschlechtsrolle/Individualität.

Biologisch-genetisches Geschlecht Das genetische Geschlecht wird durch den Chromosomensatz bestimmt. Ein 46-XY- oder 46-XX-Karyotyp legt das chromosomale Muster fest und markiert den Beginn von komplexen genetischen Ereignissen, die zur Entwicklung einer weiblichen oder männlichen Gonade, Ovar oder Hoden, führen.

Geschlechtsidentität Die Identität mit dem eigenen Geschlecht entwickelt sich in den ersten Lebensjahren eines Menschen. Hier spielen nicht nur die biologischen Faktoren eine besondere Rolle, sondern auch das Erziehungsverhalten der Eltern. Durch entsprechende Erziehung kann die Identität mit dem eigenen Geschlecht maßgeblich beeinflusst werden. Manche Menschen haben Schwierigkeiten, ihre genetische und geschlechtliche Identität in Einklang zu bringen. Erhebliche Störungen können die Folge sein, besonders dadurch, weil auch in der Gesellschaft die Meinung vorherrscht, dass man einen bestimmten Körper benötigt, um Mann oder Frau sein zu können.

Geschlechtsrolle Mit dem Begriff werden äußere Verhaltensweisen erfasst. Trotz Emanzipation und Gleichberechtigung gibt es immer noch bestimmte Vorstellungen darüber, wie Jungen oder Mädchen aussehen oder sich verhalten sollten. Es stellt sich allerdings die Frage, ob jemand, der seine Rolle anders lebt, von der Gesellschaft als Außenseiter betrachtet wird.

Individualität Der Begriff Individualität (lat.: Ungeteiltheit) bezeichnet im weitesten Sinne die Tatsache, dass ein Mensch oder Gegenstand einzeln ist und sich von anderen Menschen bzw. Gegenständen unterscheidet. Wenn in der Psychologie oder den Sozialwissenschaften von der Individualität des Menschen gesprochen wird, sind damit alle, auch über seinen Charakter hinausgehenden Eigenheiten bis hin zu Körperbau und Aussehen gemeint.

20.2 Grundlagen der Entwicklung

Für eine gesunde Entwicklung ist es fördernd, wenn die Geschlechtlichkeit bewusst erlebt und gelebt werden kann. Man kann die Entwicklung eines Kindes und Jugendlichen in 3 Abschnitte unterteilen:

-

frühe Kindheit bis 6 Jahre

-

eigentliche Kindheit 6 – 12 Jahre

-

Reifezeit 12 – 18 Jahre

Die Pubertät (lat.: pubertas, Mannbarkeit) liegt am Beginn der Reifezeit, ist also der Übergang von der Kindheit zur Jugendzeit. Die Pubertät kann in 3 Abschnitte unterteilt werden.

Vorpubertät So bezeichnet man die Zeitspanne zwischen dem ersten Auftreten der sekundären Geschlechtsmerkmale (z. B. Scham- und Achselhaare) und dem ersten Funktionieren der Geschlechtsorgane, was in den meisten Fällen noch nicht gleichbedeutend mit Zeugungsfähigkeit ist. Der jugendliche Körper verändert sich aber nicht nur im Hinblick auf die geschlechtliche Differenzierung, sondern auch hinsichtlich der Körperproportionen und des Tempos des Längenwachstums (Wachstumsschub). Bei beiden Geschlechtern verstärkt sich die Schweißabsonderung und schon zu Beginn dieser Phase wachsen bei den Jungen Hoden und Penis rascher und bei Mädchen entwickeln sich die Brüste.

Pubertät im eigentlichen Sinn Das Wachstum verlangsamt sich, die Geschlechtsmerkmale prägen sich aus. Beim Mädchen kommt es zur ersten Regel (Menarche) und beim Jungen zur ersten Ejakulation. Bei den Jungen stellt sich zu dieser Zeit meist der Stimmbruch ein.

Adoleszenz (nachpubertäre Periode) In der Literatur wird damit der Zeitraum von 17 – 20/21 Jahren verstanden. Geschlechtsdrüsen und Geschlechtsorgane werden voll entwickelt und funktionsfähig.

Das Jugendalter wird von Entwicklungspsychologen sehr häufig als Übergangsphase bezeichnet. Die meisten Autoren verstehen darunter die Zeitspanne zwischen dem 12.– und 21. Lebensjahr, in der der Heranwachsende allmählich die Kindheit verlässt und auch noch nicht vollständig zu den Erwachsenen zählt. In dieser Zeit gibt es oft Krisen, durch die das Kind hindurch muss, um zum Erwachsenen zu werden. In manchen Kulturen wird dem Jugendlichen, dem es dann an Anerkennung mangelt, die Integration in die Gesellschaft erschwert. Jungen und Mädchen treten ungefähr zur selben Zeit in die Pubertät ein, aber die Kriterien sind bei Jungen schwerer zu erkennen als bei Mädchen. In den genannten 3 Zeitspannen ist nicht nur eine beschleunigte körperliche und sexuelle Reifung zu erkennen, sondern auch eine sehr starke Prägung der Persönlichkeit ( ▶ Abb. 20.1).

Soziale Beziehungen zu Gleichaltrigen bestimmen die Entwicklung mit.

Abb. 20.1

(Foto: K. Oborny, Thieme)

20.2.1 Körperliche Entwicklung

Allgemeine körperliche Entwicklung Das auffälligste Merkmal der Pubertät ist zwar die sexuelle Entwicklung, dennoch kommt es während dieser Zeit zu einer Fülle weiterer Veränderungen. Umgekehrt beginnt die sexuelle Entwicklung nicht erst in der Pubertät, denn bereits Kleinkinder nehmen sich als „Jungen“ oder „Mädchen“ wahr.

Entwicklung der Körperorgane Zum Anfang der Pubertät ist oftmals ein körperlicher Wachstumsschub zu erkennen, es bilden sich Schritt für Schritt die sekundären Geschlechtsmerkmale des Erwachsenen aus, zeitgleich beginnend mit Brust- bzw. Genitalentwicklung. Im Gehirn finden in dieser Zeit ebenfalls Veränderungen statt. Gehirnanteile, die für kognitive Aufgaben verantwortlich sind (Abstraktionsvermögen o. Ä.), reifen früher als diejenigen für moralische Wertvorstellungen.

Entwicklung einer eigenen Persönlichkeit Die Pubertät ist nicht zuletzt stark durch die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit gekennzeichnet. Neue Wege werden gesucht und ausprobiert, veränderte kognitive Fähigkeiten führen oftmals zu Kritik und Rebellion gegenüber Eltern und Erwachsenen.

Nicht in allen Kulturen wird die Pubertät als Krise oder Problemphase erlebt. Das Konfliktpotenzial dieser Lebensphase hängt stark mit der gesellschaftlichen Rolle der Jugendlichen in der jeweiligen Gesellschaft zusammen (Oerter u. Montada 2008).

20.2.2 Geschlechtliche Reifung

20.2.2.1 Biologische Grundlagen

Eine Vielzahl von Hormonen ist für den puberalen Wachstumsschub und die Ausbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale verantwortlich: Hormone der Nebennierenrinde, der Hypophyse, der Schilddrüse und Geschlechtshormone. Durch die hormonelle Veränderung im Körper der Jugendlichen bilden sich die sekundären Geschlechtsmerkmale aus.

Merke

Als primäre Geschlechtsmerkmale bezeichnet man die inneren und äußeren Organe, die zur Fortpflanzung notwendig sind: bei Mädchen Vagina, Uterus und Adnexen, bei Jungen Penis, Hoden und Skrotum.

Sekundäre Geschlechtsmerkmale bilden sich in der Reifezeit heraus und kennzeichnen Fraulichkeit und Männlichkeit jeder Person. Bei den Mädchen zählen dazu das breitere Becken, die Hüftform, das Wachstum der Brüste und die Schamhaare. Kennzeichen zu Beginn der Reifung sind bei Jungen Schamhaare, Körperbehaarung an Armen, Beinen und Brust sowie Stimmbruch und Bartwuchs. Beim Eintritt der Geschlechtsreifung befinden sich alle Geschlechtsorgane noch im Anfangszustand ihrer Reifeentwicklung.

Äußere Einflüsse

Biologische Reifung und puberaler Wachstumsschub sind nicht ausschließlich von Hormonen beherrscht. Es wirken auch Umwelteinflüsse von außen ein, die Wachstum und Entwicklung beeinflussen. Hungerperioden können zu deutlicher Verlangsamung von Wachstum und körperlicher Reifung im Jugendalter führen. Ein Entwicklungsrückstand, der aus Unterernährung resultiert, kann wieder aufgeholt werden, wenn dieser Zustand nicht allzu lange andauert. Bei Mädchen treten Mangelerscheinungen häufiger auf als bei Jungen. Es wird vermutet, dass Mädchen um ihrer Figur willen wenig bzw. einseitig essen. Magersucht und Fettsucht zählen zu den bekanntesten Entwicklungsstörungen.

20.2.3 Zyklus der Frau

Jede Frau besitzt 2 Eierstöcke, die links und rechts von der Gebärmutter angelegt sind. Die Eierstöcke oder Ovarien sind nur etwa 3 Zentimeter groß. Schon vor der Geburt eines Mädchens werden in den Eierstöcken bis zu 400 000 Eizellen angelegt.

Jede Eizelle ist von einem Eibläschen, dem Follikel, umgeben. Auf diese Weise kann die Eizelle Jahrzehnte überdauern. Follikel in dem Stadium werden Primärfollikel genannt. Mit der Pubertät beginnt die fruchtbare Phase der Frau. Für die folgenden ca. 30 Jahre findet nun ein monatlicher Zyklus von Eisprung und Regelblutung statt.

Anatomie und Physiologie im Fokus

(nach Schwegler u. Lucius 2016)

Reifung einer Eizelle

In der Pubertät beginnt der Hypothalamus, das hormonelle Steuerungssystem im Gehirn, das Hormon GnRH auszuschütten. Das Hormon wirkt auf die Hypophyse (Hirnanhangsdrüse) ein. Durch das GnRH erhält die Hypophyse den Befehl, das Hormon FSH in das Blut abzugeben. Unter dem Einfluss des Hormons FSH (follikelstimulierendes Hormon) beginnen im Eierstock jeweils einige Follikel gleichzeitig zu wachsen. Der Zellensaum wächst zu mehreren Schichten an. Auch die Eizelle wird etwas größer. In dieser Phase wird der Follikel Sekundärfollikel genannt.

Tertiärfollikel

Tertiärfollikel sind noch weiter gewachsen. Die Zellstrukturen im Inneren lockern immer mehr auf. Es bilden sich kleine „Zwischenräume“, die sich mit Flüssigkeit füllen. Der Tertiärfollikel ist mit ca. 1 cm Durchmesser so groß, dass er andere Strukturen im Inneren des Eierstocks beiseitedrängt. Der Tertiärfollikel produziert Östrogene, die in die Blutbahn und das Innere des Tertiärfollikels abgegeben werden. Die Höhe der Konzentration des Östrogens im Inneren des Tertiärfollikels ist für die weitere Reifung der Eizelle ausschlaggebend.

Graaf-Follikel

Von den Follikeln, die sich in beiden Eierstöcken bis zum Tertiärfollikel entwickelt haben, wird schließlich i. d. R. einer so dominant, dass er die anderen verdrängt: Sie gehen zugrunde. Dennoch sind sie nicht überflüssig: Sie produzieren das für den Körper so wichtige Östrogen in ausreichender Menge. Der übrig gebliebene Tertiärfollikel entwickelt sich weiter, bis er so voller Follikelflüssigkeit ist, dass er Druck auf die Wand des Eierstocks ausübt. Er wird jetzt Graaf-Follikel oder einfach sprungreifer Tertiärfollikel genannt.

Eisprung

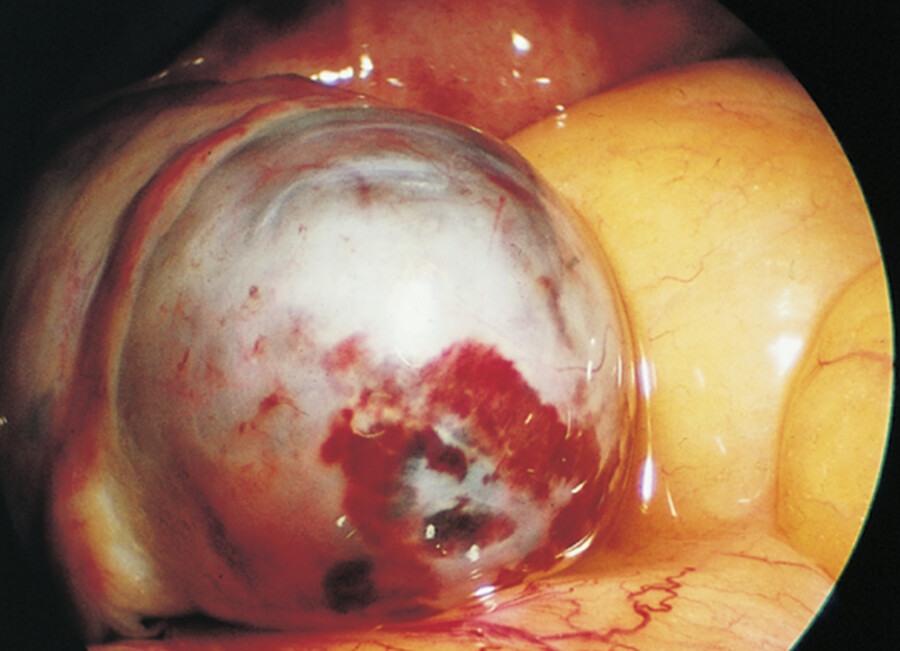

Mithilfe der vermehrt ausgeschütteten Hormone LH (luteinisierendes Hormon) und FSH aus der Hypophyse, und weil der Druck auf die Follikelwand so groß geworden ist, reißt schließlich der Follikel auf. Dabei strömt die Follikelflüssigkeit aus und schwemmt die reife Eizelle aus dem Eierstock aus ( ▶ Abb. 20.2). Zu dem Zeitpunkt haben sich die Fimbrien des Eileiters über den Eierstock gestülpt und fangen die ausgeschwemmte Eizelle auf.

Ovar direkt nach dem Eisprung.

Abb. 20.2

Gelbkörper

Die Eizelle ist maximal 24 Std. befruchtungsfähig. Die höchste Befruchtungswahrscheinlichkeit besteht in den ersten 8–12 Std. nach dem Eisprung. Das Follikelepithel, das im Eierstock zurückbleibt, wandelt sich unter dem Einfluss von LH zum Gelbkörper um. Der Gelbkörper produziert Progesteron. Progesteron sorgt dafür, dass die Schleimhaut der Gebärmutter auf eine befruchtete Eizelle vorbereitet wird. Gleichzeitig geht die Produktion von Östrogen zurück. Wenn die Eizelle nicht befruchtet wird, entwickelt sich der Gelbkörper innerhalb der nächsten 10 – 11 Tage zurück. Nach 2 Monaten ist schließlich nur noch ein winziges Fleckchen weißes Narbengewebe vorhanden. Der zurückgebildete Gelbkörper produziert auch kein Progesteron mehr und löst so die monatliche Blutung aus. Am Ende der Blutung beginnen wieder Primärfollikel zu reifen und der Zyklus beginnt von vorn. Kommt es zur Schwangerschaft, wird der Gelbkörper immer größer und produziert sehr viel Progesteron. Der Gelbkörper geht dann erst mit dem 4. Schwangerschaftsmonat zugrunde und die Plazenta übernimmt die Hormonproduktion.

Gebärmutterschleimhaut und Zyklusphasen

Der Zyklus beginnt mit dem 1. Tag der Monatsblutung (Menstruation) und endet am 1. Tag der nächsten Blutung. Jeder Zyklus dauert zwischen 25 – 35 Tagen. Für die Beschreibung der Phasen wird von einem klassischen 28-Tage-Rhythmus ausgegangen. Jede Frau hat ihren individuellen Rhythmus. Der Zyklus wird in mehrere Phasen eingeteilt, die sich am Zustand der Gebärmutterschleimhaut orientieren.

Menstruations- oder Blutungsphase

Der erste Tag der Menstruation oder Blutung ist der Beginn des Zyklus. Normalerweise dauert die Blutung zwischen 3 und 7 Tagen. Dabei löst sich die oberste Schicht der Gebärmutterschleimhaut, die Funktionalis, ab. Die abgelösten Teile der Funktionalis mischen sich mit Blut. Jeden Monat verliert die Frau dabei ca. 50 ml Blut. Während der Menstruation zieht sich die Muskulatur der Gebärmutter zusammen, um die Ablösung der Funktionalis zu unterstützen. Das kann manchmal zu Schmerzen im Unterbauch führen. Die beginnenden Aufbauprozesse im Eierstock führen zum Ende der Blutung.

Proliferations- oder Aufbauphase

Die Funktionalis der Gebärmutterschleimhaut wird ca. vom 5.– 14. Tag des Zyklus wieder aufgebaut. Der Aufbau wird durch Östrogene gesteuert, die der Follikel im Eierstock ausschüttet und die über die Blutbahn zur Gebärmutterschleimhaut gelangen. Am 14. Tag der Proliferationsphase erreicht der Östrogenspiegel im Blut schließlich eine bestimmte Konzentration. Die Hypophyse beginnt jetzt mit der stark vermehrten Ausschüttung von LH (luteinisierendes Hormon). LH löst wiederum den Eisprung aus und es beginnt die nächste Phase des Zyklus. Nach dem Eisprung wird vom Gelbkörper Progesteron abgegeben. Das Hormon führt in den Drüsen der Gebärmutterschleimhaut zu vermehrter Produktion von Drüsensekret. Außerdem wachsen die Drüsen weiter, obwohl die Funktionalis ihr Wachstum abgeschlossen hat. Deshalb spricht man in dieser Phase auch oft von einem Umbau der Gebärmutterschleimhaut. In die Gebärmutterschleimhaut wird vermehrt Glykogen, eine Speicherform von Glukose, eingelagert. Kommt es zu einer Schwangerschaft, wird der Embryo in den ersten Wochen durch die Gebärmutterschleimhaut ernährt.

Sekretions- oder Gelbkörperphase

Die Sekretions- oder Gelbkörperphase beginnt mit dem 15. Zyklustag. Sie dauert bis kurz vor der nächsten Menstruationsphase an. Wenn es nicht zu einer Schwangerschaft kommt, bildet sich der Gelbkörper zurück und produziert kein Progesteron mehr. Das führt dazu, dass sich die Arterien der Gebärmutter zusammenziehen. Die Durchblutung der Funktionalis nimmt stark ab und es entsteht ein örtlicher Sauerstoffmangel. Die Ischämie führt innerhalb kürzester Zeit (wenige Stunden) zum Absterben der Funktionalis. Damit beginnt die Menstruationsblutung und der Kreislauf schließt sich.

20.2.4 Konzeption, Konzeptionsverhütung, Familienplanung

Definition

Unter Konzeption versteht man die Befruchtung der weiblichen Keimzellen (Verschmelzung von Ei- und Samenzelle = Konjugation).

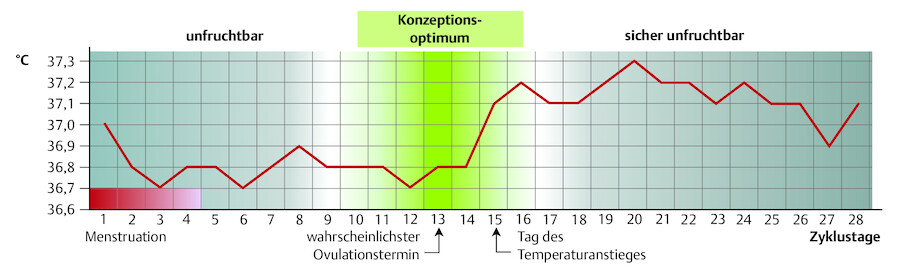

Die Eizelle bleibt nach dem Eisprung maximal 24 Std. befruchtungsfähig. Die höchste Wahrscheinlichkeit einer Befruchtung besteht in den ersten 8–12 Std. nach dem Eisprung; nur in dieser Zeit kann eine Konzeption stattfinden. Der Transport zum Uterus über die Tube dauert ca. 5 – 7 Tage. Männliche Samenzellen bleiben ca. 48 – 72 Stunden befruchtungsfähig. Sie gelangen nach der Ejakulation in ca. 40 Minuten durch Eigenbewegungen von der Vagina durch die Zervix über den Uterus in die Tuben. Der optimale Bereich für eine Konzeption ist der ampulläre Teil der Tube, der optimale Zeitpunkt ist ca. 4 – 5 Tage vor dem Anstieg der Basaltemperatur ( ▶ Abb. 20.3).

Basaltemperaturkurve bei einem physiologischen Menstruationszyklus.

Abb. 20.3

Definition

Die Basaltemperatur ist die morgens vor dem Aufstehen gemessene Körpertemperatur der Frau zur Bestimmung des Follikelsprungs, der nach 1 – 2 Tagen einen Temperaturanstieg von 0,3 – 0,6 °C bewirkt und vor der Regelblutung wieder abfällt.

20.2.4.1 Konzeptionsverhütung (Empfängnisverhütung, Kontrazeption)

Maßnahmen zum Zweck der Familienplanung bzw. der Geburtenregelung durch Verhinderung des Eisprungs, der Befruchtung der Eizelle oder der Einnistung des befruchteten Eies in die Gebärmutterschleimhaut können durch natürliche, mechanische und lokale chemische Methoden sowie Hormone oder operative Eingriffe erfolgen.

Merke

Die Empfängnisverhütung wird nach dem Pearl-Index (PI) bewertet: Der Pearl-Index gibt als Versagerquote an, wie viele von 100 Frauen schwanger werden, wenn sie über ein Jahr mit der angegebenen Methode verhüten.

Es ergibt sich z. B. ein PI von 1, wenn 100 Frauen ein Jahr lang ein Intrauterinpessar verwenden und eine von ihnen schwanger wird. Sehr wirksame Empfängnisverhütungsmethoden haben einen PI von < 1,0.

Natürliche Methoden Zu den natürlichen Methoden gehört v. a. der Coitus interruptus, bei dem der Geschlechtsakt vor dem Samenerguss unterbrochen wird (PI: 10 – 20). Bei der periodischen Enthaltsamkeit müssen die Phasen natürlicher Unfruchtbarkeit ermittelt werden. Nach der Rhythmusmethode (z. B. Knaus-Ogino-Methode) besteht die „fruchtbare Zeitspanne“ vom 9.– 19. Zyklustag. Sie ist sehr unzuverlässig (PI: 14 – 40) und zählt ebenso wie die Temperaturmethode (PI: 1 – 3), die auf einer Messung der Basaltemperatur beruht, zu den unsicheren Methoden. Mit der Billings-Methode (PI: 15 – 30) wird die sich zyklisch ändernde Konsistenz des Gebärmutterhalsschleims beobachtet; in Kombination mit der Temperaturmethode wird sie als symptothermale Methode (PI: 0,8) bezeichnet.

Mechanische Methoden Unter den mechanischen Methoden ist in erster Linie das Kondom (Präservativ, ein über den erigierten Penis gestreifter Gummischutz) zu nennen (PI: 0,4 – 2). Das Scheidendiaphragma, eine Silikongummikappe mit federndem Außenring, wird vor dem Geschlechtsverkehr in die Scheide eingeführt und kann das Eindringen der Spermien in die Gebärmutter verhindern (PI: 2 – 4). Intrauterinpessare (IUP) sind Kunststoffeinsätze, z. B. in Schleifen-, Spiralen- oder T-Form, mit einer Länge von 3 – 4 cm und zur Erhöhung der empfängnisverhütenden Sicherheit meist mit Kupferdraht umwickelt; sie werden vom Arzt in die Gebärmutter eingeführt (PI: 1 – 3).

Chemische Methoden Zu den chemischen Mitteln gehören oberflächenaktive Wirkstoffe in Salben-, Gel-, Schaum- oder Zäpfchenform, die bei lokaler Anwendung in der Scheide Spermien abtöten (Spermizide), bevor sie in die Gebärmutter einwandern können (PI: 8 – 13).

Hormonelle Empfängnisverhütung Die hormonelle Empfängnisverhütung verhindert den Eisprung durch abgewandelte Eierstockhormone (Östrogene, Gestagene). Diese als „Antibabypille“ bekannten Präparate beeinflussen die Hypophyse dahingehend, dass sie die zum Eisprung notwendigen Hormone nicht bildet (PI: 0,5). Nach Zusammensetzung und Dosierung unterscheidet man Kombinationspräparate mit über den Zyklus gleichbleibendem Wirkstoffgehalt von Sequenzialpräparaten, die die Hormonbestandteile in gestufter Folge und Konzentration enthalten und damit den natürlichen Schwankungen des Hormonspiegels eher entsprechen. Die Mikropille enthält einen niedrig dosierten Östrogenanteil, die Minipille nur Gestagen in minimaler Konzentration. Zu den reinen Gestagenpräparaten gehören auch injizierbare Depot-Gestagene (PI: 0,5 – 2), Implantate und gestagenhaltige IUP. Die Pille danach (Postkoitalpille) enthält entweder hoch dosiert Östrogen und Gestagen oder das Antigestagen Mifepriston. Die Einnahme sollte möglichst bald, aber nicht später als 72 Std. nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr erfolgen.

Operative Eingriffe zur Empfängnisverhütung Eine i. d. R. nicht mehr rückgängig zu machende Methode der Empfängnisverhütung ist die Sterilisation (operatives Unfruchtbarmachen). Im Unterschied zur Kastration bleiben Keimdrüsen (Hoden, Eierstöcke), Geschlechtsorgane sowie Sexualtrieb erhalten. Die Sterilisation stellt die sicherste Form der Empfängnisverhütung dar. Die Eingriffe zur Sterilisation des Mannes sind einfacher als diejenigen bei der Frau, da hierzu kein Eingriff in der Bauchhöhle notwendig ist. Bei der Vasektomie des Mannes wird unter Lokalanästhesie ein Stück (1 – 2 cm) des Samenleiters im Bereich des Hodensacks oder der Leisten entfernt. Bei der Sterilisation der Frau wird die Durchgängigkeit der Eileiter laparoskopisch aufgehoben (Tubensterilisation).

20.2.5 Klimakterium

Das Klimakterium (griech. Klimaktér = Stufenleiter, kritischer Zeitpunkt im Leben; umgangssprachlich: Wechseljahre) bezeichnet bei der Frau die Jahre der hormonellen Umstellung vor und während der Menopause. Das Klimakterium ist wie die Pubertät ein natürlicher Abschnitt im Leben einer Frau und keine Krankheit, es bedarf i. d. R. keiner Behandlung. Beschwerden, die durch die hormonelle Umstellung auftreten können, müssen evtl. behandelt werden. Manche Frauen kommen bereits mit 40 Jahren in das Klimakterium andere erst Mitte 50. Wenn die Eierstöcke entfernt werden müssen, unabhängig vom Alter, setzt das Klimakterium unmittelbar ein.

Die Wechseljahre führen zu Schwankungen im Menstruationszyklus. Die Blutungen werden stärker oder schwächer, die Abstände dazwischen größer oder kleiner, es kann zu Abständen von einigen Monaten kommen, bis die Blutung dann aufhört. Damit ist die Fruchtbarkeit der Frau beendet. Die wichtigste hormonelle Änderung ist der Rückgang des Östrogens, das in den Eierstöcken gebildet wird.

Symptome Die häufigsten Beschwerden während der Wechseljahre sind ▶ Hitzewallungen, Schweißausbrüche, Libidomangel, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen bis hin zu Depressionen, Haarausfall sowie verstärkter Haarwuchs im Gesicht. Außerdem kann es zu Herzbeschwerden, Gelenk- und Muskelschmerzen und Gewichtszunahme kommen.

20.2.5.1 Behandlung/Beratung

Da die Fortentwicklung unserer Gesellschaft dazu geführt hat, dass Frauen heute oft ein Lebensalter von 80 Jahren und mehr erreichen, ist eine Hormonersatztherapie zunehmend wichtig. Vegetative Beschwerden können meist mit pflanzlichen Präparaten (z. B. Mönchspfeffer) oder Entspannungstechniken (z. B. Yoga) behandelt werden. Diese Behandlungsformen verhindern jedoch nicht gleichzeitig Organerkrankungen, die durch Östrogenmangel verursacht werden können. Dazu gehören u. a. Osteoporose, Haut- und Schleimhautrückbildung sowie Erkrankungen der Gefäße. Die Hormonersatztherapie kann in Form von Tabletten, Gel oder Pflaster erfolgen.

20.2.5.2 Klimakterium virile

Als Klimakterium virile wird die Hormonumstellung beim Mann in der Lebensmitte bezeichnet. Beim Mann bleibt die Zeugungsfähigkeit zwar bis ins hohe Alter erhalten, doch die Wahrscheinlichkeit, noch fruchtbaren Samen zu produzieren, sinkt auch beim Mann im Alter. Die Hormonumstellung ist nicht so deutlich ausgeprägt wie bei der Frau, sinkende Testosteronwerte sind aber auch festzustellen.

20.3 Psychologische Grundlagen

20.3.1 Schamgefühl

Das Wort hat eine seelisch-emotionale Bedeutung. Scham kann Vernichtungsgefühle auslösen und tritt in der Kindheit am stärksten auf (vgl. die Redensart „sich zu Tode schämen“). Solche Ängste können sich manifestieren, je nach Art und Intensität, in Form von Emotionen, die charakteristisch für zwischenmenschliche Beziehungen sind.

Scham spielt besonders bei gesellschaftlichen Tabuthemen eine große Rolle. Das ist in hohem Maße beim Thema Sexualität der Fall. Schamgefühle stehen häufig mit Sexualität in Verbindung und werden deshalb auch leicht mit ihr vermischt, bis hin zur Bezeichnung des Schoßes der Frau als „Scham“. Scham ist jedoch nicht sexueller Natur, sondern die Angst vor Ehrverlust.

Praxistipp

Gerade in der Pflege sollte man sich darüber klar sein, dass die eigenen Schamgefühle mit denen der Patienten nicht identisch sein müssen. Ein großes Maß an Taktgefühl und Sensibilität im Umgang mit den Patienten wird hier den Pflegenden abverlangt.

Scham als Gefühl haben wir, wenn ein anderer in unsere Intimsphäre eindringt oder wenn wir unsere Gefühle oder Verhaltensweisen bewerten und zu dem Schluss kommen, dass wir etwas falsch gemacht haben – und v. a., dass dieses vermeintliche oder tatsächliche Versagen bekannt werden könnte. Schamgefühle sind oft mit Schuld-, Angst- oder Minderwertigkeitsgefühlen verwoben und deshalb in dem Gefühlswirrwarr schwer zu präzisieren.

Neben vegetativen Erscheinungen wie Erröten, Herzklopfen und Zittern sind Verhaltensweisen wie den Blick senken, den Kopf abwenden, hüsteln oder räuspern Hinweise auf den emotionalen Zustand eines Menschen. Unterschieden werden kann Scham von Schuld: Bei der Scham messen wir ein Verhalten unseres ganzen Selbst an gesellschaftlichen Normen (z. B. meine Leistung war schlecht), bei der Schuld haben wir als ganzes Selbst versagt (z. B. Ich bin schlecht).

Scham gibt es in allen Kulturen, besonders Körperscham (peinliche Gefühle bei Nacktheit vor anderen) und sexuelle Scham. Scham ist Auseinandersetzung mit Fremdem (in mir, bei anderen) und verursacht Anspannung und Neugier ebenso wie Angst und Furcht (z. B. ein Kind, das mit etwas Neuem konfrontiert wird, versteckt sich, blinzelt aber neugierig aus sicherer Entfernung).

Umgang mit Schamgefühlen Pflegende können durch ihr Verhalten im direkten Umgang mit Patienten unnötige Schamgefühle verhindern:

-

Vor einem Einbruch in die Intimsphäre und vermeintlich schambesetzten Eingriffen darüber informieren.

-

Erläutern, warum sie nach intimen Details fragen, warum sie Patienten bitten, sich auszuziehen.

-

Intimsphäre dabei weitestgehend schützen (z. B. spanische Wand, ▶ Abb. 20.4).

Intimsphäre schützen.

Abb. 20.4 Die spanische Wand sollte möglichst fest installiert sein, da es Zeit kostet, sie erst verschieben zu müssen.

(Foto: K. Oborny, Thieme)

-

Respekt signalisieren hinsichtlich der Verletzlichkeit des Menschen.

-

Patienten in Absprache schambesetzte Tätigkeiten selbst machen lassen (z. B. Intimwaschung).

-

Bei gegebenem Anlass taktvoll und diskret vermutete Schamgefühle ansprechen („Ich kann mir vorstellen, dass es Ihnen unangenehm ist, wenn ich jetzt ...“).

20.3.2 Intimsphäre/Intimität

Definition

Die Intimsphäre ist die innere Sphäre, ein Bereich persönlichen Erlebens, über den der Einzelne üblicherweise nicht spricht und den er der Umwelt gegenüber aus Takt oder Bewahrung des Selbstgefühls sorgfältig abschirmt.

Demgegenüber steht der Begriff „Intimität“. Er beschreibt eine Atmosphäre der Freundlichkeit, der Innigkeit, z. B. die Intimität beim Stillen eines Neugeborenen.

Definition

Intimität (lat. intimus: wörtlich dem Rand am fernsten, am weitesten innen) ist ein Zustand tiefster Vertrautheit (Oxford Latin Dictionary).

Die Intimsphäre eines Menschen ist ein Bereich, der nur ihn selbst etwas angeht. Das ist bei Kindern nicht anders als bei Erwachsenen. Kinder entwickeln eine ganz natürliche Schamgrenze. Möchten sie sich nicht nackt oder in Unterwäsche zeigen, ist das unbedingt zu respektieren. Das gilt z. B. auch für die Benutzung des Badezimmers. Kleine Kinder baden sehr gerne mit den Erwachsenen zusammen. Meist hört das im gemeinsamen Einverständnis zwischen Kind und Eltern im Lauf der Jahre auf. Es gibt keinen Grund, das Kind im Badezimmer zu stören.

20.3.2.1 Verhaltensweisen zum Schutz der Intimsphäre in der Pflege

Merke

Alle Verhaltensweisen zur Wahrung der Intimsphäre und Persönlichkeit eines Patienten/Bewohners sind geprägt durch den Respekt, den man ihm entgegenbringt.

Beispiele für respektvolles Verhalten sind Folgende:

-

Deutlich anklopfen, bevor man das (Patienten-)Zimmer betritt.

-

Eventuell mehrere Tätigkeiten im Zimmer verrichten, um allzu häufige Störungen zu vermeiden.

-

Bettdecke niemals ohne Vorankündigung entfernen.

-

Bei der Körperpflege im Zimmer für Sichtschutz sorgen.

-

Jede Pflegetätigkeit dem Patienten vorher erklären.

-

Bei der Ganzkörperpflege nur kleine Körperbereiche aufdecken.

-

Vor jedem Griff in Schrank oder Nachtschrank vorher um Erlaubnis fragen.

-

Bei sehr persönlichen Gesprächen mit dem Patienten die Mitpatienten (wenn möglich) aus dem Zimmer bitten.

-

Beim Verlassen des Zimmers darauf achten, dass der Patient geeignete Kleidung und Schuhe trägt.

-

Bei der Kommunikation die „wir“-Form vermeiden.

-

Tabuzonen des Körpers beachten.

Kulturelle Unterschiede Die Wahrung der Intimsphäre ist z. B. auch für muslimische Patienten von großer Bedeutung. Bei der Anreichung des Steckbeckens ist es wichtig, dass Frauen vom weiblichen Pflegepersonal und Männer vom männlichen Pflegepersonal betreut werden. Nach dem Toilettengang ist es üblich, mit klarem Wasser aus Krügen oder Kannen die Genitalregion zu spülen, dabei wird mit der linken Hand gewaschen, weil die rechte dem Essen vorbehalten ist.

20.3.3 Nähe und Distanz

Nähe und Distanz sind grundlegende Begriffe in der Kommunikation in der Pflege. Wer das Leiden anderer sieht, kann davon sehr ergriffen werden.

Zunächst wird oft zwischen der tatsächlichen Entfernung von 2 Personen unterschieden, die von beiden Seiten akzeptiert wird. In der Pflege besteht häufig die Gefahr, vorgegebene Grenzen zu überschreiten. Auch wenn der betroffene Patient sein Einverständnis gibt, sind es Einbrüche in die ganz persönlichen Sphären eines Menschen.

Bei emotionaler Nähe bzw. Distanz geht es um Sympathie und Antipathie, die sich oft bereits aus dem ersten Eindruck herleiten lassen.

Es stellt sich die Frage, wie Pflegende mit Nähe und Distanz in der Interaktion mit den Patienten umgehen. Je mehr körperliche Einschränkungen vorhanden sind, umso mehr gewinnt die taktil-kinästhetische Interaktion zur Bewältigung von Alltagshandlungen an Bedeutung. Der kranke, der behinderte Mensch muss genauso wie die Pflegende diese Form der Kommunikation annehmen, unabhängig davon, ob das beide wollen oder nicht.

20.3.4 Selbstwertgefühl

Mit dem Begriff Selbstwertgefühl verbinden wir im psychologischen Sinn den Eindruck oder die Bewertung, die man von sich selbst hat. Das kann sich auf den Charakter und die Fähigkeiten des Individuums, die Erinnerungen an die Vergangenheit und das Ich-Empfinden beziehen. Das Selbstwertgefühl resultiert aus dem Vergleich vermeintlich subjektiver Fähigkeiten mit den Anforderungen, mit denen sich die Persönlichkeit konfrontiert sieht.

Der Grad des Selbstvertrauens hängt normalerweise von der unterschiedlichen Befähigung für bestimmte Tätigkeiten ab und ist zeitlichen Änderungen (z. B. durch Emotionen oder Müdigkeit) unterworfen. Die Basis für einen sicheren Umgang mit sich und der Umwelt hängt eng mit dem Selbstvertrauen und dem Selbstwertgefühl zusammen.

20.3.4.1 Entwicklung des Selbstwertgefühls

Selbstsicherheit bildet sich im Laufe der kindlichen Entwicklung aus. Nach gängigen Theorien wird die Basis für ein gesundes Selbstwertgefühl in der Kindheit gelegt. Entscheidend ist das Ausmaß an Zuneigung und Anerkennung, die ein Mensch besonders von den Eltern erfährt. In späteren Lebensphasen kann das Individuum den Eigenwert positiv beeinflussen, je unabhängiger es von der Meinung anderer ist. Kritisch ist die Zeit der Pubertät. Sie ist oft durch die Suche nach Identität und durch Selbstzweifel gekennzeichnet. Insbesondere bei Mädchen lässt sich ein Absinken des Selbstwerts erkennen, da vorherrschende Schönheitsideale oft entgegen ihrer pubertären Entwicklung stehen.

Erwachsene festigen ihr Selbstwertgefühl meist aus beruflichen Einflüssen. Bei entsprechenden Misserfolgen oder auch Arbeitslosigkeit kann das Selbstwertgefühl stark negativ beeinflusst werden.

20.4 Sexualität

Definition

Sexualität (aus dem lat. Sexus = Geschlecht) bezeichnet im weitesten Sinn die Gesamtheit der Lebensäußerungen, Verhaltensweisen, Empfindungen und Interaktionen von Lebewesen in Bezug auf ihr Geschlecht. Zwischenmenschliche Sexualität wird in allen Kulturen auch als möglicher Ausdruck der Liebe zwischen 2 Personen verstanden.

Beim Menschen gehört Sexualität zu den Grundbedürfnissen und ist nicht nur durch reines Instinktverhalten, sondern durch bewusste Entscheidungsprozesse geprägt. Sexuelle Anziehung drückt sich durch Zärtlichkeit, Worte, verschiedene sexuelle Praktiken oder auch durch besitzergreifendes Verhalten aus. Die Sexualität eines Menschen beeinflusst seine Psyche, seine persönliche Entwicklung, letztlich sein gesamtes gesellschaftliches Umfeld.

Formen der Sexualität Neben der am weitesten verbreiteten Ausrichtung des Sexualverhaltens, der Heterosexualität (Zuneigung zum anderen Geschlecht), gibt es auch andere sexuelle Orientierungen, z. B. Homosexualität (Zuneigung zum eigenen Geschlecht), Bisexualität (Zuneigung zu beiden Geschlechtern) oder Asexualität (kein Verlangen nach Sex).

20.4.1 Sexualität und Pflege

Tabuthema in der Pflege? Als Tabuthema wird häufig das Verhältnis von Sexualität und Pflege angesehen. Ein Tabu beschreibt immer etwas Verbotenes, in diesem Fall das Verbot von sexuellen Elementen in der Pflege. Mittlerweile zeigen jedoch Untersuchungen, dass von Auszubildenden in der Pflege Sexualität als selbstverständliches Element der pflegerischen Begegnung wahrgenommen wird.

Definition

Der Duden erklärt, dass sich ein Tabu dem (sprachlichen) Zugriff aus Gründen moralischer, religiöser oder konventioneller Scheu entzieht. Es kann also dann von einem Tabu gesprochen werden, wenn ein bestimmter Tatbestand zwar existiert, aus unterschiedlichen Erwägungen heraus aber nicht zum Gegenstand erlaubter Kommunikation wird.

Die Begriffserklärung ist im Zusammenhang von Sexualität und Pflege außerordentlich wichtig. Es ist davon auszugehen, dass nicht die Existenz von sexuellen Momenten in der Pflege infrage steht, offen ist nur, ob und in welcher Form darüber gesprochen wird. Wenn man von einem weit gefassten Verständnis ausgeht, dann ist festzuhalten, dass Sexualität ein selbstverständlicher Teil der pflegerischen Begegnung ist. Zu Schwierigkeiten kommt es, wenn in der Verzahnung sexueller und pflegerischer Aspekte Grenzen zwischen beruflichem und privatem Feld verschwimmen.

Zahlreiche Pflegehandlungen erfordern die Aufnahme eines engen Kontakts zum Körper der zu pflegenden Person. Nicht selten ist, wie bei der Ganzkörperpflege, die Entblößung des Körpers erforderlich. Diese Art der Begegnung zwischen Pflegenden und Gepflegten kann auf beiden Seiten zu sexualisierten Fantasien führen. Ihre besondere Brisanz erhalten diese Situationen durch die Tatsache, dass häufig pflegende Frauen und Männer Pflegebedürftige des jeweils anderen Geschlechts versorgen.

Insbesondere, wenn die zu pflegende Person etwa gleichaltrig ist, kann die eigene Geschlechtlichkeit angesprochen werden. Allerdings erleben pflegende Männer sexuelle Spannungen häufig bei sich selbst, während weibliche Pflegekräfte diese Momente für sich oft als eine Belastung empfinden.

Fallbeispiel

Ein Gesundheits- und Krankenpfleger schildert seine Konflikte mit eigenen lustvollen Empfindungen bei der Pflege junger Patientinnen: „Ich weiß, dass diese Gefühle bei der Arbeit eigentlich nichts zu suchen haben – aber ich bin doch auch kein Neutrum!“ (Zettl 2000)

Männer und Frauen bewerten die Vermengung von professionell erforderlicher Kontaktaufnahme und persönlicher Betroffenheit häufig als problematisch. Gleichwohl wird die Notwendigkeit dieser Art der Begegnung nicht infrage gestellt, auch nicht das Prinzip der gegengeschlechtlichen Pflege. Wichtig ist, dass die Wiederherstellung der Grenze zwischen beruflichem und privatem Feld erreicht werden kann.

Besonders im Bereich der Langzeitbetreuung finden sich Beispiele für die Aufnahme intimer Kontakte zwischen Pflegenden und Gepflegten.

Praxistipp

Angesichts der engen Verknüpfung von Sexualität und Pflege kann es nicht das Ziel sein, sexuelle Elemente aus der pflegerischen Begegnung herauszuhalten, sondern es muss darum gehen, gerade die Auszubildenden zu befähigen, berufliche und private Grenzverläufe zu definieren und deren Beachtung durchzusetzen. Hier kann eine Enttabuisierung im Sinne einer größeren Selbstverständlichkeit in der sprachlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Sexualität in der Pflege durchaus hilfreich sein.

20.4.2 Sexualität im Alter

Sexualität im Alter wird zwischen den Generationen weitgehend tabuisiert und auch in der Öffentlichkeit wird über Sexualität im Alter wenig gesprochen. So findet man in einschlägigen Zeitschriften für Frauen reiferen Alters kaum praktische Tipps zur Sexualität. Junge Menschen sind durch entsprechende Zeitschriften sicherlich wesentlich besser informiert. So wie das Thema Sexualität seit den 1960er-Jahren in die gesamte Gesellschaft Einzug gehalten hat, könnte das Thema Sexualität im Alter schon allein aufgrund der bevölkerungsbedingten Altersverschiebung bald auf breites Interesse stoßen.

20.4.2.1 Intimsphäre im Pflegeheim

Intime und sexuelle Kontakte sind sehr menschliche Bedürfnisse. Dennoch erlebt man, besonders in Pflegeheimen, eher eine Arbeitsatmosphäre mit geplanten Arbeitsabläufen. Es geht weniger darum, die Abläufe an die realen Bedürfnisse der Bewohner anzupassen. Selten gibt es im Heim räumliche Nischen oder Rückzugsmöglichkeiten. Der einzelne Bewohner hat es nicht leicht, seine Intimsphäre zu wahren ( ▶ Abb. 20.5). Es gibt z. B. oftmals keine Briefkästen für die einzelnen Bewohner, die Zimmer sind häufig nicht abschließbar oder die Bewohner haben keinen eigenen Schlüssel. Das sind nicht die besten Voraussetzungen, um Sexualität auszuleben.

Häufiges Ein- und Ausgehen von Pflegenden kann die Privatsphäre belasten. (Situation nachgestellt

Abb. 20.5

(Foto: K. Oborny, Thieme)

Es hängt vom Personal eines jeden Heimes ab, inwieweit es auf die Bedürfnisse seiner Bewohner eingeht. Eine Voraussetzung für Intimsphäre im Heim ist die Art der Zimmer. Sind viele Einzelzimmer vorhanden, so ist es für die Bewohner leichter, sich eine Intimsphäre aufzubauen, als wenn vorwiegend Doppelzimmer bewohnt werden. Manche Heime bieten Eheappartements an, die abschließbar sind. Lässt das Pflegepersonal es zu, dass Paare, die sich neu gefunden haben, gemeinsam ein Doppelzimmer bewohnen, können die beiden ungehinderter intim miteinander umgehen. Wenn der eine den anderen in seinem Zimmer besuchen muss, ist dies schon schwieriger – besonders, wenn der Partner dann wieder ein Doppelzimmer mit einer anderen Person teilt.

20.4.3 Geschlechtlichkeit in anderen Kulturkreisen

Kulturelle und damit auch gesellschaftliche Faktoren haben einen starken Einfluss auf Körperdeutungen, Identitäten und Erleben von Sexualität. Dabei spielt besonders der gesellschaftliche Umgang eine wichtige Rolle. Oft fallen uns kulturelle oder gesellschaftliche Gegebenheiten der eigenen Kultur kaum auf, da wir mit diesen Gegebenheiten aufgewachsen sind und entsprechend sozialisiert wurden. Genauso geht es Menschen aus anderen Kulturkreisen oder Gesellschaftsformen. In der Pflege kommt es daher nicht selten zu Unsicherheiten in den Handlungsabläufen und Verhaltensweisen gegenüber Personen, die wir einem anderen Kulturkreis zuschreiben, da es an Informationen bzw. Hintergrundwissen mangelt.

Nachfolgend werden 2 Beispiele aufgeführt, die auf Menschen, die z.B. in Deutschland sozialisiert wurden, irritierend wirken können, für den jeweiligen Kulturkreis jedoch ganz normal sind.

Beispiel Islam Die Frau ist nach den Vorstellungen des Islam die sexuell Aktive: Durch ihre Erscheinung weckt sie die Begierde des Mannes. Jungen werden z.T. länger gestillt, da angenommen wird, dass sie dadurch stärker werden. 40 Tage nach der Geburt und während der Menstruation darf die Frau, da sie unrein ist, nicht beten, den Koran berühren und keinen Geschlechtsverkehr haben.

Die Motive von Musliminnen, ein Kopftuch zu tragen, können unterschiedlicher Art sein. Auch im Krankenhaus müssen entsprechende Kleidungsvorschriften berücksichtigt werden.

Sexualität in China Sexualität ist vielfach noch ein Tabuthema. Viele Menschen sind der Ansicht, Geschlechtsverkehr habe einen negativen Einfluss auf die Gesundheit und schwäche den Organismus. Sexuelle Aufklärung findet nur selten statt. Im Rahmen der geburtlichen Vorsorgeuntersuchungen ist die Amniozentese zur Geschlechtsbestimmung sehr beliebt. Ein Sohn gilt als besonderes Statussymbol, weibliche Föten werden häufig abgetrieben.

Praxistipp

Grundsätzlich ist es in vielen Kulturen einfacher, bei gesundheitlichen Problemen – und besonders, wenn es sich um tabuisierte Themen handelt – gleichgeschlechtliche Pflegefachkräfte mit den betroffenen Patienten arbeiten zu lassen.

20.4.4 Geschlecht und Geschlechtlichkeit

Um Geschlecht und Geschlechtlichkeit besser verstehen zu können, ist es sinnvoll, die verschiedenen Ebenen der Geschlechtlichkeit zu differenzieren. Je nach Literatur variiert die Anzahl der Ebenen. Nachfolgend werden 5 Ebenen der Geschlechtlichkeit aufgeführt und mit Beispielen in ihrer Vielfalt abgebildet.

20.4.4.1 Geschlechtsidentität

Die Geschlechtsidentität ist das eigens empfundene, gefühlte Geschlecht. Zu der Geschlechtsidentität gehört auch, ob sich eine Person als „Frau“ oder „Mann“ fühlt. Neben diesen beiden Formen, gibt es noch weitere Formen der Geschlechtsidentität. Jeder Mensch empfindet dies individuell.

Beispiel: Zu dieser Ebene gehört u.a. die Transgeschlechtlichkeit. Bei einer transgeschlechtlichen Person (auch Trans*) stimmt die eigene Geschlechtsidentität nicht mit dem Geschlecht überein, das ihr bei der Geburt zugewiesen wurde.

20.4.4.2 Romantische Zuneigung

In wen sich ein Mensch verliebt, wird als romantische Zuneigung beschrieben. Davon lässt sich die sexuelle Zuneigung unterscheiden, bei der es darum geht, welche Personen als sexuell anziehend empfunden werden. Nicht selten stimmen die romantische und die sexuelle Zuneigung überein. Dennoch sind sie nicht dasselbe.

Beispiel: Eine Person, die sich selbst als asexuell (Asexualität gehört zur Ebene der sexuellen Orientierung) bezeichnet, weil sie zurzeit oder dauerhaft keine sexuelle Anziehung zu anderen Personen verspürt, kann sich dennoch verlieben, egal in welches Geschlecht.

20.4.4.3 Sexuelle Orientierung

Die Begrifflichkeit der sexuellen Orientierung ist die bekannteste, wobei die Heterosexualität die weit verbreitete Form des zweigeschlechtlichen Zusammenlebens darstellt und in den Medien die dominierende Form ist. Dabei handelt es sich um die Zuneigung zweier Personen unterschiedlichen Geschlechts. Bei der Homosexualität zeigen Personen gleichen Geschlechts Zuneigung zueinander. Personen, die sich als bisexuell bezeichnen, führen sowohl romantische als auch sexuelle Beziehungen zu beiden Geschlechtern.

20.4.4.4 Biologisches Geschlecht

Das biologische Geschlecht wird durch anatomische, hormonelle und genetische Faktoren bestimmt. Diese Ebene beschreibt vor allem das Äußere eines Menschen.

Beispiel: Intergeschlechtlichkeit wird dieser Ebene zugeordnet. Personen, die mit nicht eindeutigen männlichen oder weiblichen Merkmalen auf die Welt kommen, werden als intergeschlechtlich bezeichnet. Sie können sowohl weibliche als auch männliche Merkmale (anatomisch, hormonell, genetisch) tragen. Dabei ist die Verteilung der Merkmale nicht immer „halb und halb“, sondern kann unterschiedlich variieren.

20.4.4.5 Geschlechtspräsentation

Die Geschlechtspräsentation (Aussehen, Berufswahl, Verhaltensweisen) hat keinen Ursprung in einer der oben genannten Ebenen, sondern ist häufig eng mit gesellschaftlichen Umgebungsfaktoren verknüpft.

Beispiel: Verhaltensweisen und Aussehen werden in der Gesellschaft oft einem „typisch weiblichen“ oder „typisch männlichen“ Stereotyp zugeordnet.

Überlegen Sie selbst, welche Ihrer Kleidungsstücke, Hobbies, Interessen oder Ähnliches von anderen eventuell als „weiblich“ oder „männlich“ bezeichnet werden könnten.

Merke

Die Ebenen von Geschlechtlichkeit sind unabhängig voneinander.

20.4.4.6 Coming-out

Das Coming-out verläuft meist in 2 Phasen. Die Phase des „inneren Coming-outs“ kann unterschiedlich lang dauern und beschreibt den Prozess, in dem sich eine Person der eigenen Sexualität und Identität bewusst wird. Beim „äußeren Coming-out“ teilt die Person dem sozialen Umfeld die eigenen Empfindungen mit. Das Coming-out ist eine Phase im Leben von Menschen mit einer von der Mehrheit abweichenden sexuellen und romantischen Orientierung und/oder Geschlechtsidentität. Vom selbstbestimmten Coming-out ist das sog. Outing zu unterscheiden, das durch fremde Personen und nicht selbstbestimmt geschieht.

Fallbeispiel

Julian wurde als Mädchen geboren und von seinen Eltern Katharina genannt. Er ist 25 Jahre alt und lebt seit 4 Jahren als Julian. Mit seinem Freund Karim ist er bereits seit 6 Jahren zusammen. Er bezeichnet sich selbst als transgeschlechtlich und schwul. Seine romantische und sexuelle Zuneigung zu Männern habe sich durch die Transgeschlechtlichkeit nicht verändert.

20.5 Wirkung von Krankheit

Krankheiten betreffen den Menschen meist in allen Lebensbereichen. Dazu gehört auch die Sexualität, ein Thema, das in solchen Situationen oft ausgeklammert wird. Die eigene Identität wird im Krankenhaus auf ein Minimum begrenzt. Je mehr Interesse Pflegende an der Person des Patienten zeigen, umso besser kann dieser sich mit der Ausnahmesituation Krankenhaus identifizieren.

Bei chronischen Erkrankungen oder Unfällen, die irreversible Schäden hinterlassen haben, braucht der Patient Zeit und Verständnis, um mit der veränderten Situation zurechtzukommen. Oft ist es für die Patienten hilfreich, wenn Pflegende gemeinsam mit ihnen die noch vorhandenen Ressourcen ermitteln und entsprechende Zukunftsveränderungen diskutieren:

-

Welche Unterstützung erfährt der Patient innerhalb der Familie?

-

Ist eine Wiederaufnahme der Berufstätigkeit möglich? Wenn ja, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang?

-

Wo braucht die Familie evtl. Entlastung?

Krankheiten verändern das Selbstwertgefühl, bedeuten oft Abhängigkeit oder Verlust. Es können Minderwertigkeitsgefühle entstehen, die sich bei einem Krankenhausaufenthalt noch verstärken und den Genesungsprozess behindern.

Praxistipp

Pflegende können das Selbstwertgefühl unterstützen, indem der Patient Interesse an seiner Person erfährt, in seinen Ressourcen unterstützt wird, mit seinen Wünschen wahrgenommen wird und Zuwendung erfährt.

20.5.1 Auswirkung von Krankheit auf die Sexualität

Krankheit verändert auch die Sexualität. Krankheitsbilder, in denen mit einer Beeinträchtigung des sexuellen Lebens gerechnet wird, stellen sich oft sehr unterschiedlich dar. Sie sind z. B. bei folgenden Patientengruppen zu finden:

-

Patienten mit Tumorleiden

-

Diabetikern

-

Patienten nach Herzinfarkt

-

Patienten mit Genitalerkrankungen

Um als Pflegeperson in solchen Situationen beratend tätig werden zu können, bedarf es eines hohen Maßes an gegenseitigem Vertrauen. Jede Intervention erfordert eine systematische Beobachtung des Patienten, seiner Umgebung und deren Analyse und Bewertung durch die Pflegenden, um möglichen Krisen rechtzeitig begegnen zu können. Nicht immer werden die Patienten mit intimen Fragen auf die Pflegekräfte zugehen, sie benötigen Signale.

Spezielle Beratungssituationen Pflegekräfte müssen ihrerseits auf spezielle Beratungssituationen vorbereitet sein:

-

Kann ich trotz meiner Diagnose sexuell aktiv sein?

-

Kann ich Kinder zeugen/bekommen?

-

Welche Hilfsmittel stehen mir zur Verfügung?

-

Wie gehe ich mit einer möglichen Inkontinenz um?

Diese Fragen bedingen eine vertrauensvolle Atmosphäre, die durch folgende Merkmale geprägt sein sollte:

-

Offenheit

-

keine Suggestivfragen

-

keine Wertung

-

Ungestörtheit

Praxistipp

Die Pflegekraft sollte sich immer bewusst machen, dass sie ein Spiegel für den Patienten ist (Salter 1998). Wenn sie den Patienten mit seiner Veränderung annimmt, lernt der Patient, sich anzunehmen. Bereitstellung von Kontaktadressen und Selbsthilfegruppen können ebenfalls hilfreich sein.

20.6 Therapeutische Berührung

Die therapeutische Berührung (Therapeutic Touch/TT) ist eine für die stationäre Behandlung konzipierte Methode der Pflege und Komplementärmedizin. Sie basiert auf der Annahme, dass der Mensch ein eigenes Energiefeld hat, das mit den Feldern seiner Umgebung in Kontakt steht. In der Pflege bedeutet das konkret, wenn es Patienten nicht mehr möglich ist, sich verbal mitzuteilen, sind die Hände neben den Augen das wichtigste Kommunikationsmittel. Dabei merkt der Patient oft, ob es sich um eine Routineberührung oder eine bewusste Berührung der Pflegenden handelt.

Lebensphase Kind

Therapeutische Berührung bei Frühgeborenen

Die therapeutische Berührung spielt z. B. bei Frühgeborenen eine wichtige Rolle. Frühgeborene Kinder können nicht wie gesunde Termingeborene die ganze Zeit bei ihren Eltern sein. Oft müssen die Frühgeborenen auf die Intensivstation oder die Neonatologie verlegt werden. Hier sind frühgeborene Kinder einer lauten Umgebung sowie vielen schmerzhaften Untersuchungen ausgesetzt. Sie werden durch viele verschiedene Pflegefachpersonen gepflegt, was den Beziehungsaufbau zu ihren Eltern erschwert. Jedoch ist besonders für Frühgeborene der Kontakt und Beziehungsaufbau zu seinen Eltern lebenswichtig. Eine Möglichkeit, mit seinem Kind einen nahen, intensiven, körperlichen Moment zu verbringen, bietet die Känguru-Methode, oder auch Haut-zu-Haut-Kontakt genannt. Bei der Känguru-Methode wird das bis auf die Windel ausgezogene Kind der Mutter oder dem Vater auf die nackte Brust gelegt ( ▶ Abb. 20.6). Diese Art von Körperkontakt hat positive Auswirkungen auf die Entwicklung der Frühgeborenen.

Die Känguru-Methode fördert den Aufbau der Eltern-Kind-Beziehung.

Abb. 20.6

(Foto: K. Oborny, Thieme)

Die Wirkungen der therapeutischen Berührungen als standardisierte Pflegemaßnahme, die über einfache Berührungen hinaus auf Störungen im Energiesystem des Körpers positiven Einfluss nimmt, wurden in vielen wissenschaftlichen Studien belegt.

Lebensphase Kind

Therapeutische Berührung bei Kleinkindern

Bei der Pflege von Kleinkindern spielt die therapeutische Berührung ebenfalls eine wichtige Rolle. Nach einer Aussage von Satir (1990) braucht ein Kind täglich 12 Umarmungen, um zu reifen.

Lebensphase alter Mensch

Berührung

Die Anwendungsmöglichkeiten in der Pflege des älteren Menschen sind vielfältig, sowohl als Ergänzung zur Schulmedizin als auch in Kombination mit anderen Pflegeansätzen, z. B. ▶ Basale Stimulation oder ▶ Validation. Menschen mit Demenz oder unruhige Heimbewohner reagieren oft deutlich mit einer Verbesserung ihrer Symptomatik (Giasson 1999).

Welche Form der Berührung angenommen und akzeptiert wird, hängt von der Erziehung und der Sozialisation ab. Hinzu kommt das jeweilige Krankheitsbild. In jedem Fall sollte zunächst vorab mit den Patienten geklärt werden, welche Berührung für sie erträglich ist.

In dem Zusammenhang ist auch der Einsatz von Handschuhen in der Pflege zu überlegen. Viele pflegerische Maßnahmen erfordern das Tragen von Handschuhen, sind evtl. sogar zwingend vorgeschrieben. Andererseits kann das Tragen von Handschuhen auch als Distanz von den Patienten angesehen werden und ein Gefühl der Ablehnung verursachen.

Prävention und Gesundheitsförderung

Interventionsschritte der Pflege

Christoph S. Nies

Sich als Kind, Frau oder Mann in seiner Identität und Rolle zu erleben und zu entwickeln ist eine wesentliche Voraussetzung, um das eigene Leben als sinnhaft und lebenswert zu erleben. Das Ziel insbesondere der Gesundheitsförderung in der ATL „Kind, Frau, Mann sein“ sollte sein, ein von eigenen Wertvorstellungen und der eigenen Lebensform geprägtes Sinnerleben und das daraus entstehende Wohlbefinden zu fördern.

Beugt man Störungen des Ich-Erlebens vor, kann einem Menschen auch gerade in einem durch Krankheit geprägten Lebensabschnitt geholfen werden, seinen Lebenssinn weiterhin zu erfahren und somit Kräfte zur Bewältigung der Krankheit beizusteuern. Gerade der Verlust von Individualität und Geschlechtlichkeit z. B. während eines Krankenhaus- oder Heimaufenthaltes kann sich – bis hin zur Selbstaufgabe – negativ auf den Verlauf der Genesung oder Bewältigung auswirken. Da das für alle Entwicklungsstufen des Lebens zutrifft, wird somit auch die pflegerische Gesundheitsförderung und Prävention von der frühen Kindheit bis zum späten Erwachsenenalter in der ATL „Kind, Frau, Mann sein“ aktiv.

Pflege ist gerade in dieser ATL aufgrund des intensiven und engen – teilweise intimen – Kontaktes zum Pflegeempfänger gefordert, das Ich-Erleben des Menschen in besonderem Maße zu beachten, im pflegerischen Rahmen zu fördern und geeignete Interventionen einzuleiten, um möglichen Störungen zu begegnen. Das geschieht auf den verschiedenen ▶ Ebenen der Prävention. ▶ Tab. 20.1 stellt einige Möglichkeiten der pflegerischen Gesundheitsförderung und Prävention innerhalb der ATL „Kind, Frau, Mann sein“ dar.

|

Gesundheitsförderung |

Primärprävention |

Sekundärprävention |

Tertiärprävention |

|

Interventionen |

|||

|

|

|

|

|

Interventionszeitpunkt |

|||

|

Gesundheitszustand (kein Selbstpflegedefizit hinsichtlich des Ich-Erlebens vorhanden) |

erkennbare Risikofaktoren (Gefahr der Entstehung eines Selbstpflegedefizits im Bereich des Ich-Erlebens) |

beginnende pathologische Veränderungen (Selbstpflegedefizit im Bereich des Ich-Erlebens vorhanden) |

ausgeprägte pathologische Veränderungen (ausgeprägtes Selbstpflegedefizit im Bereich des Ich-Erlebens vorhanden) |

|

Zielgruppe |

|||

|

|

|

|

|

Interventionsorientierung |

|||

|

salutogenetische Ausrichtung (Förderung) |

pathogenetische Ausrichtung (Vorbeugung) |

pathogenetische Ausrichtung (Korrektur) |

pathogenetische Ausrichtung (Kompensation) |

|

Zielsetzung |

|||

|

|

|

|

20.7 Lern- und Leseservice

20.7.1 Literatur

[1240] Baumeister RF, Campbell JD, Krueger JI et al. D. Vohs: Does High Self-Esteem Cause Better Performance, Interpersonal Success, Happiness, or Healthier Lifestyles?. Psychological Science in the Public Interest 2003; 4 (1): 1–44

[1241] Branden N. Die 6 Säulen des Selbstwertgefühls. 2. Aufl. München: Piper; 2011

[1242] Bundesverband Queere Bildung e.V. Antworten auf Fragen an lesbisch-schwul-bi-trans-inter-queere Bildungsprojekte. Köln: Bundesverband Queere Bildung e.V.; 2016

[1243] Duppel S. Nähe und Distanz als gesellschaftliche Grundlegung in der ambulanten Pflege. Hannover: Schlütersche; 2005

[1244] Dressler S, Zink C. Pschyrembel Wörterbuch Sexualität. Berlin: De Gruyter; 2003

[1245] Francoeur RT Hrsg. The International Encyclopedia of Sexuality, Volume I–IV. New York: The Continuum Publishing Company; 1997–2001. Im Internet: http://www.sexarchive.info/IES/index.html; Stand: 16.12.2016

[1246] Giasson M et al. L’Effet du Toucher Therapeutic sur les Personnes atteintes de Démence de Type Alzheimer à un Stade avancé. Quebec; 1999

[1247] Haeberle EJ. Die Sexualität des Menschen – Handbuch und Atlas. Hamburg: Nikol Verlag; 2003

[1248] Haeberle EJ. dtv-Atlas Sexualität. München: dtv; 2005

[1249] Hurrelmann K, Razum O (Hrsg.). Handbuch Gesundheitswissenschaften. Weinheim: Beltz Juventa; 2016

[1250] Jütte R. Lust ohne Last – Geschichte der Empfängnisverhütung von der Antike bis zur Gegenwart. München: C.H.Beck Verlag; 2003

[1251] Kellnhauser E, Schewior-Popp S. Ausländische Patienten besser verstehen. Stuttgart: Thieme; 1999

[1252] v. Klitzing W. Die Nähe zum Patienten kann Angst machen. Pflegezeitschrift 1997; 8: 459

[1253] Martinetz M. Sprache und Sprechen, die Brückenbauer des Alltags. Der Glaube an die eigenen Fähigkeiten. Münster: Litverlag; 2006

[1254] Mc Kay M et al. Selbstwert – Die beste Investition Ihres Lebens. 3. Aufl. Paderborn: Junfermann Verlag; 2008

[1255] Mc Kay M et al. Selbstachtung – Das Herz einer gesunden Persönlichkeit. 2. Aufl. Paderborn:, Junfermann Verlag; 2007

[1256] Marcuse M Hrsg. Handwörterbuch der Sexualwissenschaft. Enzyklopädie der natur- u. kulturwissenschaftlichen Sexualkunde des Menschen. Nachdr. der 2. Aufl. Berlin: De Gruyter; 2001

[1257] Montagu A. Körperkontakt. 11. Aufl. Stuttgart: Klett-Cotta; 2004

[1258] Nurns DD. In zehn Tagen das Selbstwertgefühl stärken. Paderborn: Junfermann Verlag; 2005

[1259] Rahn-Huber U. Kursbuch Wechseljahre. 4. Aufl. München: Südwest-Verlag; 2005

[1260] Rifkin J. Das Ende der Arbeit (und ihre Zukunft). Frankfurt a. M.: S. Fischer Verlag; 2005

[1261] Sachweh S. Noch ein Löffelchen? Effektive Kommunikation in der Altenpflege. München: Huber Verlag; 2005

[1262] Satir V. Kommunikation – Selbstwert – Kongruenz. 7. Aufl. Paderborn: Junfermann Verlag; 2004

[1263] Schachinger H. Das Selbst, die Selbsterkenntnis und das Gefühl für den eigenen Wert. 2. Aufl. Bern: Verlag Hans Huber; 2005

[1264] Schenk-Danzinger L. Entwicklungspsychologie. Wien: Österreichischer Bundesverlag; 2004

[1265] Schütz A. Je selbstsicherer, desto besser? Licht und Schatten positiver Selbstbewertung. Weinheim: Beltz; 2005

[1266] Satir V. Kommunikation – Selbstwert – Kongruenz. Paderborn: Junfermann; 2004

[1267] Steinmüller W, Schaefer K, Fortwängler M, Hrsg. Gesundheit Lernen – Kreativität. Bern: Huber; 2001

[1268] Stemmer R. Grenzkonflikte in der Pflege. Patientenorientierung zwischen Umsetzungs- und Legitimationsschwierigkeiten. Frankfurt: Mabuse; 2001

[1269] TransInterQueer e.V. TrIQ informiert zum Thema Transgeschlechtlichkeit. Hinweise für Ärztinnen, Psychologinnen, Therapeutinnen und andere Berufsgruppen aus dem Gesundheitswesen. Berlin; 2013

[1270] Zettl S. Krankheit und Sexualität. Stuttgart: Kohlhammer; 2000

20.7.2 Weiterführende Literatur

[1271] Stemmer R. Grenzkonflikte in der Pflege – Patientenorientierung zwischen Umsetzungs- und Legitimationsschwierigkeiten. Frankfurt a. M.: Mabuse; 2001

20.7.3 Internetadressen

[1272] http://www.bvf.de/frauen_info.php?s=0&r=0&m=0; Stand: 16.12.2016

[1273] http://www.infos247.com/menopause/; Stand: 16.12.2016

[1274] http://itspronouncedmetrosexual.com/2012/03/the-genderbread-person-v2–0/; Stand: 16.12.2016

[1275] http://www.w-h-c.de/uploads/media/HRT_Konsensus_Frauenarzt0203.pdf; Stand: 16.12.2016