21 ATL Sinn finden im Werden – Sein – Vergehen

Fallbeispiel

Simone Jochum

Pflegesituation Frau Groß

Frau Groß ist 42 Jahre alt und wird mit akuter Verschlechterung des Allgemeinzustandes auf die internistische onkologische Station aufgenommen. Bei Frau Groß wurde vor einem Jahr ein kleinzelliges Bronchialkarzinom diagnostiziert. Sie wurde mit einer Chemotherapie behandelt. Frau Groß ist verheiratet, hat eine 14-jährige Tochter und lebt in einem eigenen Haus mit großem Garten.

Gesundheits- und Krankenpflegerin Marie Kremer begleitet Frau Groß auf ihr Zimmer. „Jetzt können sie sich erst mal etwas ausruhen, Frau Groß. Das Aufnahmegespräch führe ich dann gleich mit Ihnen.“ Frau Kremer bereitet alle notwendigen Unterlagen im Stationszimmer vor und betritt etwas später erneut das Zimmer von Frau Groß. „Seit wann hat sich denn Ihr Zustand so verschlechtert?“, erkundigt sie sich. „Seit letzter Woche geht es jeden Tag etwas mehr bergab mit mir und seit heute geht fast gar nichts. Mein Mann hat momentan zum Glück Urlaub, ich kann zu Hause nicht mal mehr die Treppen steigen. Aber na ja, wahrscheinlich werde ich sowieso nicht mehr nach Hause zurück kommen“, erklärt Frau Groß mit zittriger Stimme. Marie Kremer blickt verständnisvoll. „Ich habe versucht, mit meinem Mann über die Situation zu sprechen“, spricht sie weiter, „also wie es ist, wenn ich nicht mehr da sein werde. Aber er sagt dann immer, dass es noch lange nicht so weit ist und wechselt das Thema. Ich möchte meine Familie nicht belasten, aber ich will auch, dass alles geklärt und geregelt ist, wenn irgendwann der Tag gekommen ist. Ich habe solche Angst.“ Frau Groß beginnt leise zu weinen. Frau Kremer legt die Aufnahmeunterlagen beiseite. Sie nimmt die Hand von Frau Groß und schweigt.

21.1 Sinn finden

Merke

Alles Lebendige wird, ist und vergeht.

Die Tatsache ist so selbstverständlich, dass wir Menschen dies an uns kaum beobachten, aber an den anderen sehen wir die Veränderungen.

21.1.1 Werden und wachsen

„Du bist mal groß geworden!“, sagt die Tante zu ihrer Nichte, jedes Mal, wenn sie zu Besuch kommt. Die Kleine kennt den Ausruf schon und kann ihn spöttisch nachahmen.

Ganz kleine Kinder strecken die Arme über dem Kopf in die Höhe und zeigen, dass sie „soo groß“ sind. Am Türrahmen im Kinderzimmer ist eine Messlatte angebracht. „Schon wieder 2 Zentimeter gewachsen“, sagen die Eltern und die Kinder sind froh und stolz.

Kinder wollen wachsen und groß werden. Dann, ja dann können sie endlich alles tun, was sie als Kinder noch nicht können oder nicht dürfen. „Endlich 18!“ steht in einer Glückwunschbotschaft in der Zeitung. Endlich kann man den Führerschein machen, darf so lange aufbleiben und ausgehen, wie man will, kann entscheiden, ob man zu Hause bei den Eltern bleiben will oder ausziehen möchte.

Wachsen und werden sind in dieser frühen Lebensphase eng verbunden. Die Neugier auf die Welt setzt schon das kleine Kind in Bewegung, es versucht zu krabbeln und aufzustehen und die ersten Schritte weg aus den behütenden Armen seiner Mutter zu machen. Abenteuerlust und Träume bestimmen die nächsten Ziele. Gefördert und gestützt von der nahen Umgebung ist das Werden ein Wagnis und eine Lust.

Dieses Werden hat seinen Sinn in sich.

21.1.2 Erste Sinnfragen

Die ersten Sinnfragen tauchen dann auf, wenn die Wege zur Realisierung der Träume schwierig werden. Ein 10-jähriger Junge, dessen Eltern ihm gerne helfen würden die nächste Klassenstufe und den Übergang in eine weiterführende Schule zu erleichtern, stellt die Sinnfrage vielleicht so:

-

„Was hat es für einen Sinn, so viel zu lernen, wenn ich doch keine guten Noten bekomme?“

-

„Was hat es für einen Sinn zu lernen, wenn mir die Schule keinen Spaß macht?“

Noch etwas älter geworden, argumentieren Heranwachsende provokativ:

-

„Ihr habt gelernt, wie ihr sagt, fleißig, und was habt ihr heute davon? So ein Leben wie ihr möchte ich nicht führen. Das hat doch alles keinen Sinn!“

21.1.3 Frage nach dem Sinn bei Enttäuschung und Frustration

Es ist gar nicht einfach, auf diese Fragen zu antworten. Denn Sinnerfüllung stellt sich erst ein, wenn die Mühe vorangegangen ist. Bei Frustrationen und Enttäuschungen möchte man alles hinschmeißen, möchte, dass ein Wunder geschieht und alles wie in Träumen leicht wird.

Das kann auch in der Berufsausbildung von Pflegenden geschehen. Hatte man sich den Beruf zu schön vorgestellt und hat als Motivation zur Berufsausbildung nur im Kopf, „mit Menschen zu tun haben zu wollen“, kann schon eine erste Begegnung mit der Realität des pflegerischen Alltags eine Enttäuschung sein. „War das wirklich sinnvoll, diesen Beruf zu wählen?“, fragt man sich vielleicht schon nach dem ersten Realitätsschock.

Fallbeispiel

Ein Team einer Station ist gestresst. Zu der regelmäßigen pflegerischen Arbeit kamen in den letzten Wochen zusätzliche Anforderungen auf die Pflegenden zu. Sie, die gewohnt waren, in einem kleinen Team zu arbeiten, müssen sich mit einem anderen Team zusammentun und den Dienst auf der größeren Station übernehmen.

„Dafür bin ich nicht in die Pflege gegangen“, klagt eine Mitarbeiterin und (fast) alle stimmen ihr zu. Ein Pfleger setzt dem Ganzen noch die Spitze auf: „Ich habe gelernt, der Patient solle im Mittelpunkt stehen. Aber jetzt steht nur noch der Profit im Mittelpunkt.“ So stellten die Mitarbeiter dieses Teams die Sinnfrage in ihrem Beruf ...

21.1.3.1 Antworten auf Sinnfragen

Schnelle Antworten sind bei Sinnfragen unsinnig, sie verkennen die Tiefe und die existenzielle Bedeutung solcher Fragen.

Deshalb sollte eine andere Form des Miteinandersprechens beginnen. Eine Form, die die Frage ernst nimmt, so ernst, dass derjenige, der mit nachdenklichen Fragen beginnt, selber weiß, dass die Antworten nicht einfach sind und niemand bei Sinnfragen einfach abgetan werden kann. Eine Gesprächsform, die die gemeinsame Suche nach dem Sinn ermöglicht, in der sich alle Zeit nehmen, genauer und konkreter zu fragen, wann und unter welchen Bedingungen der Sinn verloren zu gehen droht.

Im obigen Beispiel ist das so gelaufen:

Fallbeispiel

... Nach der verzweifelten Klage einer älteren Mitarbeiterin, die sagte: „Früher habe ich mich an der Dankbarkeit der Patienten gestärkt. Da bin ich trotz aller Mühen, die es immer schon gab, froh geworden und das gab mir Kraft“, fragt eine Kollegin: „Gibt es denn heute gar nichts mehr, was dich freut?“

Nach einigem Zögern suchten daraufhin alle nach den Kleinigkeiten im Alltag, die sie freuen können. Verwunderlicherweise standen dabei nicht mehr die Patienten im Mittelpunkt, sondern die Teamkollegen.

So hat diese Gruppe in ihrer Suche einen Punkt gefunden, der die Sinnfrage verändert hat, aber sie auch beantwortbar erscheinen ließ. Eine Antwort, die im Miteinandersuchen nach dem Sinn der pflegerischen Arbeit in diesem Team gefunden wurde, könnte man so umschreiben: „Wenn ich mich von euch anderen verstanden fühle, wenn ich mit euch zusammen sein kann und weiß, dass wir uns bemühen, uns gegenseitig eine Stütze zu sein, dann finde ich meine Aufgabe als Pflegende sinnvoll.“

21.1.4 Sinnsuche mit Anderen

Die einsame Suche nach dem Sinn seines Tuns und Handelns kann zu Trauer und Verzweiflung führen. Das, was man sich erträumte und auf was man hoffte, hat sich nicht so erfüllt, wie man es sich gewünscht hatte.

Schlimm wird es dann, wenn einem nur noch einfällt: „Das, was ich tue, hat keinen Sinn!“ In einer solchen Stimmung neigen wir dazu zu verallgemeinern. Dann sagen wir nur allzu gerne: „Alles hat keinen Sinn mehr!“ Damit verdunkelt sich die Welt um uns herum und in einem selber.

Aus dieser Dunkelheit finden Menschen nur schwer alleine heraus, denn ihre Augen sind von Tränen verschleiert, ihre Ohren taub und ihr Körper wie gelähmt und ganz erstarrt. Wie können die Tränen abgewischt, die Ohren geöffnet, das Bewusstsein der Lebendigkeit des Körpers wiedererlangt werden?

Dann, wenn andere Menschen da sind, die behutsam die Sinne wieder wecken. Behutsam und einfühlsam, auch dann, wenn sie den Weinenden nicht ganz verstehen, aber doch eine Ahnung haben von den Leiden, von denen der Weinende ergriffen ist. Dass die Hilfe auch demjenigen Kraft gibt, der helfen will, ist nicht nur Kinderglaube, sondern auch durch die Hirnforschung wissenschaftlich bewiesen. Das gute Gefühl, jemandem zu helfen, ist als Hochstimmung nachweisbar.

Merke

Wenn freundschaftliche oder auch liebende Hilfe nicht helfen kann, müssen therapeutische Hilfen aufgesucht werden. Dazu brauchen die (im pathologischen Sinne) depressiven Menschen diejenigen anderen, die sie zum Weg in die Therapie ermutigen.

Supervision Teams brauchen Zeit und Raum, in dem sie sich miteinander austauschen können, um die Ressourcen ihrer Kollegialität zu nutzen. Eine bewährte Methode ist die Supervision.

21.1.5 Große Sinnfragen

Männer und Frauen sind immer mal wieder mit den großen Sinnfragen konfrontiert. Hatten sie sie im Alltag vergessen, solange sie gesund waren, gut aufgehoben unter Menschen, die sie lieben und von denen sie geliebt werden, wenn ihre Anstrengungen belohnt wurden und immer wieder neue Hoffnungen nährten, so vertrauten sie darauf, dass es gut geht, das Leben.

Bei schweren seelischen und körperlichen Schmerzen steht dann doch auf einmal groß und unausweichlich die Frage nach dem Sinn des Lebens vor ihnen. Ein Unfall, eine Krankheit, eine Trennung, ein Verlust eines geliebten Menschen sind Anlässe, die die Sinnfrage unausweichlich machen. Und wieder helfen nicht die schnellen Antworten. Wenn jemand unvorsichtigerweise sagt: „Ihre Krankheit hat sicher einen Sinn!“, dann kann der Betroffene sich entweder der Autorität einer Pflegenden glaubend ergeben oder aber eine solche Antwort als totales Missverständnis erleben, was sein Vertrauen in die Helfenden erschüttert.

Merke

Pflegende können bei großen Sinnfragen nur Begleiter sein, Begleiter auf einem Weg, den der Betroffene selber finden muss.

Als Begleiter können Pflegende auch von Kranken, Verletzten und Trauernden lernen, wenn sie gut zuhören und lernen wollen. Was sind die „Halteseile“ für diesen Menschen, woraus zieht er trotz allem Hoffnung? So können sie darüber staunen, wenn jemand aus seinem Glauben heraus unbeantwortete Fragen stehen lassen kann, weil er Größerem vertraut. Staunen darüber, wie Frauen sich gegenseitig trösten, die ihre Kinder verloren haben, und wie Kranke, die wissen, dass ihre Krankheit zum Tode führt, noch auf die Erfüllung manchmal ganz kleiner Träume hoffen. Pflegende können die Suche nach dem Sinn fürsorglich begleiten.

Merke

Die Frage nach dem Sinn von Leiden ist die Frage, die keiner beantworten kann.

Wenn der vorübergehende Schmerz einsichtig gemacht werden kann als ein Schmerz, der auf Besserung und Heilung hoffen lässt, kann vernünftiger Zuspruch helfen, bei unangenehmem Schmerz beim Zahnarzt genauso wie beim Einstich für eine Spritze. Das schönste Beispiel von sinnvollen Schmerzen sind die Wehen bei einer Geburt, die sofort vergessen werden, wenn das kleine menschliche Wesen auf dem Bauch der Mutter schreiend oder schmatzend liegt.

Leiden, das größer ist als der vorübergehende oder zu behandelnde Schmerz, lässt uns Menschen ratlos und mitfühlend hilflos die Frage stellen: „Warum muss der Mensch so leiden?“

Angehörige und Trauernde sprechen einsichtig davon, dass der Tod, dem lange Krankheit und viel Leid vorangegangen sind, eine Erlösung war für den Leidenden und für die Mitleidenden. Wenn das Vergehen, das Sterben natürlich erscheint, nach einem langen, erfüllten Leben, dann können selbst die Trauernden in ihren Todesanzeigen versöhnt davon reden, dass die Zeit gekommen war.

Wenn Kinder und junge Menschen, Männer und Frauen mitten aus dem Leben gerissen werden oder für immer behindert oder verstümmelt bleiben, dann stellt sich die Frage unausweichlich: „Was hat das Leiden für einen Sinn?“ Philosophen haben sich seit Jahrhunderten mit dieser Frage auseinandergesetzt. Künstler, Lehrer und Meister in verschiedenen Religionen haben sich an diese Sinnfrage gewagt. Verbannte und Gefolterte, Alleingelassene, Hungernde und Frierende schreien sie heraus in ihrer Verzweiflung.

Merke

Eine allgemeine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Leidens gibt es nicht. Es gibt aber immer wieder individuelle Erfahrungen eines Sinns des Leidens.

Fragt ein Leidender: „Was hat dieses mein Leiden für einen Sinn?“, dann kann vielleicht eine Antwort wie diese Trost sein: „Ich kann es Ihnen nicht sagen. Aber ich kann Sie begleiten, wenn Sie sich auf die Suche begeben.“

21.2 Sterben als erlebte Krise

21.2.1 Krisen

Krisen gehen wir am liebsten aus dem Weg. Auch mit Sterben sind häufig Krisen verbunden. Beides bezeichnet einen Übergang: Altes geht zu Ende, die Sicherheit ist weggebrochen, das Neue noch nicht erreicht. Es ist eine schwierige Übergangssituation.

Definition

Eine Krisensituation ist ein schmerzhafter seelischer Zustand, der von einem überraschenden Ereignis oder akutem Geschehen hervorgerufen wird. Die Krisensituation kann entstehen, wenn sich ein Mensch auf dem Weg zu wichtigen Lebenszielen Hindernissen gegenübersieht.

Krise kann Bedrohung und Gefahr beinhalten, es können aber auch Möglichkeiten der Reifung, des Wachstums damit verbunden sein.

Sterben wird von vielen unangenehm befürchtet. Es kann als eine biografische Krise angesehen werden, die das Ende unseres Lebens markiert. Und es stellen sich gerade in der Sterbesituation viele Menschen Sinnfragen: Nach dem Wozu des bisherigen Lebens, nach dem Sinn des Leidens und Sterbens, nach Schuld und Vergebung, nach einem Weiterleben oder der Verwandlung, nach dem, was von uns bleibt. Solche Fragen können spannend, klärend, gewinnbringend, aber auch belastend, niederschmetternd wirken.

Lebensphase Kind

Mechthild Hoehl

Entwicklung des Todesverständnisses bei Kindern

Die Vorstellung vom Tod ändert sich im Laufe der Entwicklung. Je nachdem, wie weit ein Kind bereits mit der Thematik betraut wurde und v.a. wie es an das Thema „Sterben und Tod“ herangeführt wurde, werden seine Vorstellungen und Erfahrungen, die es damit verbindet, geprägt. ▶ Tab. 21.1 zeigt in einer groben Übersicht, was sich Kinder unterschiedlichen Alters unter dem Tod vorstellen.

|

Alter |

Entwicklungsstand |

|

2 Jahre |

|

|

2–3 Jahre |

|

|

3–4 Jahre |

|

|

4–6 Jahre |

|

|

6–8 Jahre |

|

|

8–10 Jahre |

|

|

ab der Pubertät |

|

Trauerreaktionen bei Kindern

Kinder erleben den Verlust eines nahestehenden Menschen oft ganz anders als Erwachsene. Und sie reagieren anders. Mögliche kindliche Reaktionen können sein: plötzliche Verhaltensänderungen, Schlafstörungen, Alpträume, Rückgang von Schulleistungen, Gereiztheit und Launenhaftigkeit, starke Trennungsängste, Entwicklungsregression (z.B. Daumenlutschen, Bettnässen), große Angst um die noch lebenden Angehörigen, Übernahme der Aufgaben des Verstorbenen, Vorwürfe gegen sich und andere, Schuldgefühle (subjektives Schuldempfinden).

Umgang mit trauernden Kindern

Vermieden werden sollten Formulierungen wie „Oma ist friedlich eingeschlafen ...“ Dieses könnte Ängste vor dem eigenen Einschlafen verursachen. Aber auch Formulierungen wie „Opa ist gestorben, weil der krank war …“ könnten bewirken, dass Kinder schon bei normalen Krankheiten Ängste entwickeln.

Um das Trauern zu erleichtern, benötigen Kinder Informationen. Sie haben das Recht zu erfahren, was passiert ist. Sie sollten kindgerecht und umfassend über die Umstände des Todes informiert werden (auch bei Suizid!). Ebenso sollten Kinder, wenn sie es wünschen, beim Abschiednehmen, der Beerdigung, der Gestaltung der Trauerfeier usw. mit einbezogen werden.

Nach dem Trauerfall vermitteln vertraute Rituale Sicherheit. Geduld, Aufmerksamkeit und die Möglichkeit der Verarbeitung im kreativen Gestalten und Spiel erleichtern Kindern die Situation. Manche Kinder unterdrücken ihre gelebte Trauer, um die ebenfalls trauernden erwachsenen Bezugspersonen zu schützen. Dies ist aber längerfristig schädlich. Externe Trauerberater können betroffenen Kindern einen geschützten Rahmen für ihre Gefühlsäußerungen schaffen.

21.2.2 Von Sterbenden lernen

Sich auf das Thema Sterben einzulassen, fällt vielen schwer. Der Umgang mit Sterbenden ist auch bei professionell Pflegenden oft angstbehaftet, da die Auseinandersetzung mit dem Sterben anderer eng mit der Auseinandersetzung um das eigene Leben verbunden ist. Eine adäquate Begegnung mit dem Leid des anderen fordert die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit eigenen existenziellen Fragen, Nöten, Ängsten und Zukunftssorgen heraus.

Eine qualifizierte Sterbe- und Trauerbegleitung ist ohne kompetentes Wissen heute nicht mehr möglich. Es sind medizinische, psychologische, soziale, rechtliche und spirituelle Kenntnisse erforderlich. Beim Umgang mit Sterbenden ist es für den Einzelnen aber auch Aufgabe innezuhalten, zurückzutreten und zu schauen, zu reflektieren.

Merke

Um Menschen in der Sterbephase begegnen und sie sensibel pflegen zu können, müssen Pflegende ein bestimmtes Grundwissen mitbringen. Zum Entwickeln einer Haltung von Wertschätzung, Solidarität und Empathie gegenüber dem Kranken muss aber auch die Bereitschaft bestehen, sich mit dem eigenen Sterben und Tod auseinanderzusetzen.

Von Sterbenden können wir viel lernen: Geduld, Leidensfähigkeit, Dankbarkeit für Kleinigkeiten, den Umgang mit Ängsten, Humor trotz allem, die Frage nach dem Jenseits usw. ( ▶ Abb. 21.1).

Humor kann helfen, schwierige Situationen auszuhalten.

Abb. 21.1

(Foto: K. Oborny, Thieme)

Berührt und betroffen werden vom eigenen und fremden Leiden verträgt keine Belehrung. Hier geht es mehr darum, Zugänge zu ermöglichen und zu erhalten, etwas Hereinzulassen, was uns ängstigt, etwas zu teilen und mitzuteilen. Solche Lernprozesse haben mit Erfahrung von Leid, mit Einlassen und Zulassen von eigenen und fremden Ängsten und Verlusterfahrung zu tun.

Hilde Domin (1987) hat die Unterweisung, die wir von Sterbenden erhalten, also indem der Sterbende zum Lehrmeister wird, in einem Gedicht so formuliert:

„Unterricht

Jeder, der geht, lehrt uns ein wenig über uns selber.

Kostbarster Unterricht an den Sterbebetten,

alle Spiegel so klar wie ein See nach großem Regen,

ehe der durstige Tag die Bilder wieder verwischt.

Nur einmal sterben sie für uns, nie wieder.

Was wüssten wir je ohne sie?

...

Wir, deren Worte sich verfehlen, wir vergessen es,

und sie?

Sie können die Lehre nicht wiederholen.

Dein Tod oder meiner, der nächste Unterricht so hell,

so deutlich, dass es gleich wieder dunkel wird.“ (Domin 1987)

21.3 Sterben und Tod

Sterben und Tod berühren uns v. a. durch 2 Aspekte: unsere persönliche Einstellung und die Tabuisierung in der Gesellschaft.

21.3.1 Persönliche Einstellung

Zur Bereitschaft und Fähigkeit, sterbende Menschen zu pflegen, gehört, sich mit dem eigenen Sterben zu befassen und über die persönliche Einstellung zum Tod nachzudenken. Diese Einstellung hat einen großen Einfluss darauf, ob wir Patienten in der Sterbephase menschlich pflegen können. Denn nur, wenn wir uns selbst als Menschen mit Schwächen und Unzulänglichkeiten annehmen, können wir auch den Patienten so akzeptieren. Wenn wir das Sterben als größten von vielen Abschieden verstehen, können wir uns ihm leichter stellen.

21.3.2 Tabuisierung in der Gesellschaft

Verdrängen In der heutigen Zeit wird der Tod aus dem Bewusstsein verbannt. Wie die Gedanken ans Sterben, so wird auch das Sterben selbst aus dem Leben verdrängt. In früheren Zeiten kam der Mensch schon als Kind mit dem Tod in Berührung, denn die Anwesenheit alter Menschen und Sterbender in der Familie war selbstverständlich. Seit dem 19. Jahrhundert wird das Sterben zunehmend aus dem familiären Bereich in Kliniken und Altenheime verlegt. Die meisten Menschen sterben alleine, in Krankenhäusern oder in Heimen. 96 % der unter 25-Jährigen haben greifbar noch keinen Leichnam gesehen.

Ängste Der Umgang mit sterbenden Patienten ist oft angstbehaftet. Pflegende stehen in einem Rollenkonflikt: Einerseits sind sie Mitglieder der Gesellschaft und verdrängen Leid, Krankheit und Sterben. Andererseits wird von Pflegenden und Ärzten aber erwartet, dass sie das können, was vielen Menschen heute nicht mehr möglich ist: mit Sterbenden zu leben und zu arbeiten.

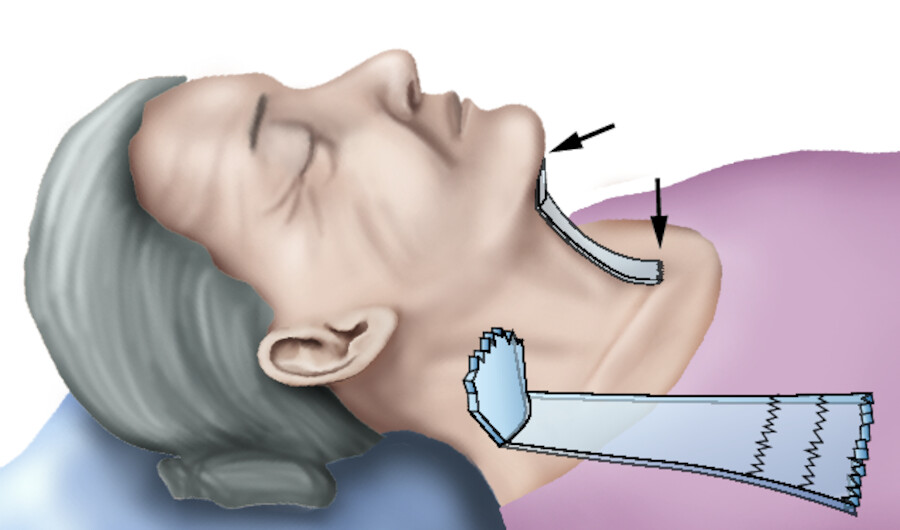

Was können wir gegen unsere Angst vor dem Tod tun? Einige Pflegende flüchten in Aktionismus, d. h., sie verrichten eine Tätigkeit nach der anderen, nur um etwas zu tun zu haben. Sie versuchen, ihre Angst zu kompensieren. Konkrete Pflegehandlungen können aber auch helfen, die eigene Unsicherheit zu überbrücken und mit dem Sterbenden in Kontakt zu kommen ( ▶ Abb. 21.2).

Konkrete Pflegehandlungen können helfen, die Unsicherheit mit Sterbenden zu überbrücken. (Situation nachgestellt)

Abb. 21.2

(Foto: A. Fischer, Thieme)

Fallbeispiel

„Wenn ein Patient auf meiner Station im Sterben liegt, fühlt es sich komisch an, länger bei ihm im Zimmer zu bleiben. Meist haben wir viel Arbeit und ich kann mich nicht einfach neben sein Bett setzen. So finde ich immer einen Grund, oft zu dem Sterbenden zu gehen. Einmal nehme ich das Blutdruckgerät mit, ein anderes Mal kontrolliere ich die Infusion oder die Sauerstoffzufuhr, obwohl ich genau weiß, dass ihm damit nicht geholfen werden kann. Trotzdem, dabei halte ich ihm kurz die Hand, streichle ihn und kann ihn spüren lassen, dass ein Mensch bei ihm ist.“

Offener Umgang mit dem Tod Wichtig ist, dass im Team offen über den Tod eines Patienten gesprochen wird. Auch Mitpatienten müssen trauern und ihre Gefühle aussprechen können.

Praxistipp

Ein Stationsritual im Sterbefall, z. B. eine brennende Kerze in einer Ecke des Stationsflures (brandgeschützt im Windlicht oder als schwimmende Kerze), kann Anlass zum Gespräch über einen Verstorbenen sein. Sollte es aus Brandschutzgründen nicht erlaubt sein, eine Kerze aufzustellen, kann eine LED-Kerze verwendet werden.

21.3.3 Alterssuizid

Vergleicht man das Suizidrisiko in unterschiedlichen Altersgruppen, haben ältere Menschen das höchste Risiko, einen Suizid zu begehen (Sitzmann 2014b). Besonders Männer über 65 Jahren stellen eine Hochrisikogruppe dar.

Sucht man nach den Ursachen, treten v.a. psychosoziale Faktoren in den Vordergrund, wie z.B.

-

Inaktivität,

-

Isolation,

-

Krankheit,

-

Vereinsamung durch Tod des Lebenspartners und

-

Depression.

Laut Angaben von Statista (Statista 2017) lag die Suizidrate im Jahr 2015 in Deutschland bei ca. 10 000 Fällen. Davon ausgenommen sind jedoch jene Personen, die einen „indirekten“ Suizid begehen, z.B. durch Nahrungsverweigerung oder das Ablehnen lebensnotwendiger Medikamente oder Behandlungen. Schätzungen zufolge soll es rund 10-mal so viele Suizidversuche geben wie tatsächlich vollendete Suizide.

Lebensphase alter Mensch

Gewalt in der Pflege

Gewalt und Missbrauch sind sowohl gesellschaftlich als auch in der Pflege immer noch ein Tabuthema (Beine 2017). Übergriffe auf Patienten werden selten bis gar nicht aufgedeckt, oft fehlt es schlicht an Beweisen. Gewalt kann viele Ausprägungen haben. Sie kann sich bereits auf verbaler Ebene in einer entwürdigenden, rohen und brutalen Sprache äußern (Sitzmann 1989; 2005b; 2006). Ebenso vielfältig können die Auslöser für Gewalt sein, oft ist es ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren:

-

Personalmangel

-

Überlastung/Burnout

-

Stress, allgemeine Unzufriedenheit

-

Zeitdruck

-

Missverständnisse und mangelnde Kommunikation

-

langwierige Konflikte mit Kollegen usw.

Eine der wirksamsten Möglichkeiten der Gewaltprävention ist die offene Kommunikation im Team. Sprechen Sie Vermutungen offen an, Stillschweigen oder bewusstes Wegsehen können dramatische Folgen haben.

21.3.4 Patientenverfügung

Definition

Die Patientenverfügung ist eine Willenserklärung zum Umfang medizinischer Behandlung im Falle der Einwilligungsunfähigkeit. Ergänzend zur Patientenverfügung ist eine ▶ Vorsorgevollmacht sinnvoll. In ihr bestimmt ein Mensch einen Dritten, an seiner Stelle im Fall der Einwilligungsunfähigkeit zu entscheiden. In einer Betreuungsverfügung kann der Volljährige eine Person vorschlagen, die zum Betreuer bestellt werden soll. Sofern dies nicht dem Wohl des Volljährigen widerspricht, ist diesem Vorschlag zu entsprechen. Möchte die volljährige Person von einer bestimmten Person nicht betreut werden, soll darauf Rücksicht genommen werden (§1897 Absatz 4 BGB)

Menschliche Selbstbestimmung Um sicherzugehen, dass im Fall der Einwilligungsunfähigkeit im Sinne des Betroffenen gehandelt wird, gibt es die seit 2009 im Zivilrecht gesetzlich verankerte Patientenverfügung. In dieser wird der Patientenwille schriftlich festgehalten.

Liegt keine Patientenverfügung vor oder sind die Formulierungen zu ungenau, entscheidet ein Vertreter gemeinsam mit dem Arzt auf Basis des mutmaßlichen Willens des Patienten über eine Behandlung. Um diesem vorzubeugen, sollte eine Patientenverfügung immer ganz konkret beschreiben, für welche Situation sie gelten soll. Es ist sinnvoll, beim Verfassen einen medizinischen Wortlaut zu beachten.

Formulierungsbeispiel „Wenn ich an einer unheilbaren Krankheit leide, die nach ärztlicher Einschätzung unaufhaltbar zum Tode führen wird und keine Anzeichen von Lebenswille bei mir erkennbar sind, hat für mich Leidensminderung absoluten Vorrang vor allen anderen therapeutischen Maßnahmen ...“.

Für Interessierte gibt es z.B. vom Bundesministerium für Gesundheit, Kirchen und Hospizorganisationen Informationen und Vorlagen für eine Patientenverfügung.

Vorsorgevollmacht Die Vorsorgevollmacht legt schriftlich fest, dass der Bevollmächtigte an die Patientenverfügung gebunden ist und den darin geäußerten Willen gegenüber Pflegenden und Ärzten durchzusetzen hat. Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht sollten gemeinsam erstellt werden.

Abwägungen als Gesunder Es empfiehlt sich, dass der Mensch, der eine Patientenverfügung erstellen möchte, sich in eine intensive Auseinandersetzung sowie tief greifende persönliche Abwägungen im Hinblick auf Tod und Sterben begibt. Das Ringen um Krankheit, Leiden und Tod ist notwendig, um sich bewusst zu werden, dass eine Patientenverfügung als Ausdruck des Selbstbestimmungsrechts auch die eigene Verantwortung für die Folgen bei Umsetzung der Patientenverfügung umfasst. Da das im Fall einer plötzlichen schweren Erkrankung nicht immer möglich ist, ist es angebracht, dass die Verfügung bereits in gesunden Tagen formuliert wird. Am Ende dieser persönlichen Willensbildung kann sowohl die Entscheidung stehen, eine Patientenverfügung zu erstellen, als auch die Entscheidung, keine Vorsorge treffen zu wollen. Eine Beratung bei der Erstellung einer Patientenverfügung ist empfehlenswert und trägt dazu bei, sich selbst Klarheit über das Gewollte zu verschaffen.

Kritische Überlegungen Eine Patientenverfügung wird in mehrfacher Hinsicht als kritisch angesehen, z. B. könnte sie die krankheitsbedingte Prognose eines Patienten verschlechtern. Es wird befürchtet, dass Patientenverfügungen bei den behandelnden Ärzten zu einer „negativen therapeutischen Grundeinstellung“ führen könnten. Dadurch könnte sich dann die Prognose tatsächlich verschlechtern. Dieser Effekt ist in der Literatur als „Futility“ (Aussichtslosigkeitsannahme) beschrieben (Sitzmann 2014a). Andere sehen in den Bestrebungen für die Patientenverfügung einen Einstieg in die Euthanasie „durch die Hintertür“. Ein gesellschaftlicher Zwang zum „sozialverträglichen Frühableben“ wird befürchtet (Sitzmann u. Zegelin 2006).

Wiederholung der Verfügung Es existieren dazu keine gesetzlichen Vorschriften, Willensäußerungen unterliegen keiner Verjährung. Es empfiehlt sich aber, die Verfügung im Abstand von 2 – 3 Jahren erneut zu unterschreiben. Damit wird ihre fortbestehende Gültigkeit bestätigt.

21.4 Palliative Care: wahrnehmen – verstehen – schützen

Fallbeispiel

Pflegesituation Frau Ott

Mit folgendem Beispiel möchten wir aufzeigen, was die palliative Haltung in der Pflege bewirken kann.

Eine Palliative-Care-Fachkraft berichtet: „Frau Ott, eine bereits bekannte, onkologisch kranke Patientin, 67 Jahre alt, wurde wegen Verschlechterung des Allgemeinzustandes, starkem Gewichtsverlust und Exsikkose zur Palliativpflege stationär aufgenommen. Schmerztherapeutisch war sie sehr gut eingestellt. Die Mobilisation vom Bett auf den Nachtstuhl und ins Bad war noch möglich. Frau Ott hatte ein metastasierendes Mammakarzinom, das vor einigen Jahren palliativ chemotherapeutisch und durch Radiotherapie behandelt wurde. Vor ca. 2 Jahren traten Metastasen in den Knochen der rechten Gesichtshälfte im Bereich des Jochbeines auf, wodurch sie sehr entstellt aussah. Frau Ott konnte seit einigen Wochen, bedingt durch massive Schluckbeschwerden, nur noch teelöffelweise Wasser, Tee oder etwas klare Brühe zu sich nehmen.

Sie litt unter stärkster Heiserkeit, ein Umstand, der eine verbale Kommunikation sehr erschwerte. Sie hätte ohne Probleme Wünsche oder Bedürfnisse auf einen Block schreiben können. In diesem Punkt war sie jedoch sehr eigen. Ich glaube, Frau Ott hat durch diesen Umstand Zeit, die sie für sich brauchte, von uns allen, von Ärzten und Pflegekräften, eingefordert.

Ich weiß, dass sie über die infauste Prognose ihrer Erkrankung sehr gut informiert war. Psychisch machte Frau Ott einen stets ausgeglichenen und zufriedenen Eindruck. Durch Gespräche während pflegerischer Tätigkeiten erfuhr ich, dass sie mit ihrer Freundin gemeinsam in einer großen Wohnung lebte und von dieser auch liebevoll betreut wurde. Sie sprach von sich aus auch mehrmals das Thema Sterben und Tod an, aber in einer Form und Abgeklärtheit, die mich zum Nachdenken veranlasste.

Am vierten Tag ihrer stationären Aufnahme hatte ich Spätdienst und wurde von Kollegen mit den Worten begrüßt: ,Frau Ott ist dermaßen aggressiv und fordernd, nichts kann man ihr recht machen, an allem hat sie etwas zu meckern. Viel Spaß heute Nachmittag!‘ Ich konnte jedoch die Aussagen meiner Kollegen vom Frühdienst nicht bestätigen.

Frau Ott war wie gewohnt freundlich, und es fiel auch kein unangebrachtes Wort. Das Einzige was mir auffiel war, dass sie am späten Nachmittag immer wieder für eine halbe Stunde in einen regelrechten Tiefschlaf fiel, jedoch auf Ansprache erwachte. Ansonsten gab es keine Besonderheiten. Am folgenden Tag hatte ich Frühdienst. Originalton Nachtwache: ,Ich musste Frau Ott in ein Einzelzimmer schieben, sie war nicht mehr ansprechbar und nicht erweckbar. Der diensthabende Arzt sagte, sie sei präfinal. Ihre Freundin wurde informiert, war auch schon hier.‘

Genau so fand ich Frau Ott vor, als läge sie im Koma. Dennoch gab es keinen Hinweis darauf, aus welchem Grund dieser Zustand eingetreten war. Ab dem nächsten Tag hatte ich eine Woche Urlaub und am darauffolgenden Samstag Frühdienst. Die Übergabe meiner Kollegen lautete: ,Frau Ott geht es wieder besser, sie hat einfach 2 Tage ohne Unterbrechung geschlafen, ist wieder ganz schön fordernd, macht aber einen depressiven Eindruck. Schmerzen hat sie keine. Übrigens, sie hat oft nach dir gefragt.‘

Als ich das Zimmer von Frau Ott betrat, strahlte sie mich an mit den Worten: ,Gott sei Dank, dass Sie wieder da sind. Ich habe auf Sie gewartet.‘ Auf mein: ,Weshalb?‘ erhielt ich eine Antwort, mit welcher ich absolut nicht gerechnet hatte. Sie sprach mit heiserer Stimme, unter größter Anstrengung, jedoch klar und verständlich: ,Das geht nur Sie und mich etwas an. Bitte bringen Sie mir Dolantin in ausreichender Dosierung und spritzen Sie mir dies!‘ Auf mein erschrockenes ,Ja, aber …‘, fiel sie mir sofort ins Wort: ,Wenn Sie es nicht spritzen wollen, dann bringen Sie mir wenigstens die Ampullen, ich spritze es selbst durch den Port. Ich will und kann nicht mehr! Und bitte, sprechen Sie mit niemandem darüber!‘

Meine erste Reaktion: ,Das kann ich nicht, und das würde ich auch niemals tun. Aber ich bin im Moment mit dieser Situation völlig überfordert. Ich brauche jetzt etwas Zeit für mich. Bitte haben Sie Verständnis.‘ Ich betreute Frau Ott an diesem Tag weiter, hatte jedoch Kommunikationsprobleme, konnte ihr kaum in die Augen sehen. Umso überlegener wirkte sie. Für mich war diese Situation unerträglich. Nach Dienstende bat ich sie um ein Gespräch. Ich habe ihr nur diese eine Frage gestellt: ,Was ist passiert?‘ – Hierdurch kam einiges zutage: Schon als Frau Ott vor ca. 5 Jahren die Diagnose ihrer Erkrankung erfuhr und wenig später feststand, dass eine Heilung nicht mehr möglich sei, habe sie sich mit ,aktiver Sterbehilfe‘ beschäftigt, ,ein Türchen offen gelassen‘.

Als Frau Ott bei uns stationär aufgenommen wurde, ,habe sie ganz einfach mal den fehlenden Schlaf der letzten Wochen nachgeholt‘. – Zitat: ,Mir war alles egal, ich hatte einfach keine Kraft mehr und keine Lust zu reagieren, wollte nur meine Ruhe haben.‘ Das Schlimmste aber sei für sie gewesen, dass man ihr den letzten Rest an Selbstständigkeit genommen habe.

Einfache Dinge waren jedoch für Frau Ott von hohem Stellenwert: ,Jeder weiß, dass ich mich nur mit klarem Wasser wasche. Und jeden Tag gab man mir, trotz Protest, Waschlotion ins Waschwasser.‘

,Meinen Oberkörper habe ich immer selbst gewaschen. Irgendwann wurde mir auch das abgenommen; ich war wohl zu langsam.‘

,Wenn ich den Schieber benutze, putzt mich einfach jemand ab. Ich will das selbst tun.‘

,Warum muss ich seit einer Woche jeden Tag die gleiche klare Suppe essen? Ich möchte mal wieder etwas anderes! Kein Mensch fragt mich!‘

,Ich fühle mich in diesem Zimmer abgeschoben, allein gelassen!‘

Mit jedem Satz von Frau Ott wurde mir klarer, was ihr eigentliches Anliegen war, auf keinen Fall aber aktive Sterbehilfe. Trotzdem sprach ich sie noch einmal darauf an. Ihre Antwort: ,Ich wusste, dass Sie so reagieren, nicht locker lassen. Und, ich wusste eine Zeit lang selbst nicht mehr, was ich will. Ich weiß, dass ich sterben muss, aber ich will noch ein bisschen leben vor meinem Tod.‘

Am nächsten Morgen verlegten wir Frau Ott mit ihrem Einverständnis in ein 4-Bett-Zimmer. Raus aus der Isolation! Sie hatte sehr nette Zimmernachbarinnen; mit einer Patientin, die sehr viel handarbeitete, verstand sie sich besonders gut. Auf deren Anregung hin bzw. nach einem ,Fachgespräch‘ unter Patientinnen: ,Frau Ott, haben Sie schon was im Kopf? (Damit meinte sie Metastasen.) Nein? O.K. Haben Sie etwas an den Händen? Nein? Ja also, warum tun Sie dann nichts?‘, begann Frau Ott wieder zu stricken. Das hatte sie früher für ihr Leben gern getan. Innerhalb von 2 Tagen hatte sie eine komplette Ausfahrgarnitur für das Baby ihres Neffen gestrickt und war sehr stolz darauf. Außerdem begann sie wieder zu lesen (wir hatten etwas Literatur in der Nähe ihres Bettes platziert) und machte Kreuzworträtsel.

Frau Ott war ,bettmobil‘, sie hat sich (mit klarem Wasser), soweit ihre Ressourcen dies ermöglichten, allein gewaschen, erhielt von uns insgesamt nur die Hilfe, die sie benötigte und wünschte (Umdenken im Team war nötig!). Sie begann auch wieder, weiche Brötchen, bestrichen mit Butter, nicht zu essen, sondern ,auszulutschen‘, wie sie es nannte, und probierte passierte Kost aus. Manchmal konnte sie etwas essen, manchmal nicht. Wichtig war für sie das Angebot. Parenterale Ernährung erfolgte zusätzlich über den Port. Nach intensiver Rücksprache mit dem behandelnden Arzt entschied sich die Patientin ganz bewusst für den Verzicht einer geplanten Therapie, lehnte auch weitere Untersuchungen ab.

Sie wollte nach Hause und auch zu Hause sterben.

Ihre Schmerztherapie war im Moment adäquat. Ferner war sie bei ihrem Hausarzt, der sie schon jahrelang betreute, in guten Händen. Von ihm konnte sie jederzeit kompetente Hilfe erwarten, falls die Schmerzen stärker und andere Symptome auftreten würden. Von unserer Seite wurden die Pflegeüberleitung eingeschaltet, ein ambulanter Pflegedienst für die häusliche Mitbetreuung gefunden, fehlende Hilfsmittel organisiert. 2 Wochen nach unserem Gespräch wurde Frau Ott nach Hause entlassen.

Mir ist bekannt, dass Frau Ott noch 6 Monate gut gelebt hat und einen schönen Tod hatte, ohne Schmerzen und in Würde.“ (Mladek 2004)

Definition

Aus dem lateinischen Wortstamm pallium (Mantel) und dem angelsächsischen Begriff care (Fürsorge, Pflege) zusammengesetzt, versteht man unter Palliative Care die „fürsorglich-umhüllende“, lindernde und schützende Sorge für schwer kranke und sterbende Menschen mit ihren Angehörigen.

Das setzt bei den Helfenden eine spezielle Haltung wie Echtheit, Wertschätzung und Einfühlsamkeit voraus (Rogers 1983). In der Palliative Care ist die Beziehung der Pflegenden zu den Kranken und ihren Angehörigen (im weitesten Sinn) die Basis der Pflege. Diese Basis fußt auf den 3 Pflegekompetenzen: wahrnehmen – verstehen – schützen (Student u. Napiwotzky 2011).

Die WHO weist gerade dem Pflegeberuf in der Palliative Care eine gewichtige Rolle zu: Pflegende tragen in besonderer Weise Verantwortung für Informationsvermittlung, Beratung und Anleitung von Kranken und ihren Angehörigen und sorgen nicht zuletzt für die Kontinuität der Fürsorge zwischen Zuhause und dem Krankenhaus. Wegen ihrer Nähe zu den Kranken sind Pflegende außerdem in idealer Weise geeignet, Schmerzen und andere Symptome zu beobachten und richtig einzuschätzen (WHO 1990).

Allerdings entspricht dies oftmals nicht der Realität des allgemeinen Pflegealltags. Pflegende sehen sich selbst oft als Spezialisten unter anderen Spezialisten (z. B. Diätassistenten, Physiotherapeuten) und werden auch von anderen Berufsgruppen so gesehen. Das verweist Pflege dann tendenziell in die Funktionspflege, die bestimmte Handgriffe bzw. Eingriffe zu bestimmten Zeiten vornimmt. Folgende negativen Aspekte eines multiprofessionellen Teams sind dann kaum zu umgehen (Davy u. Ellis 2003):

-

Viele Termine und Konsultationen stören das Leben der Kranken und ihrer Angehörigen, sodass kaum Zeit und Kraft für andere Dinge bleibt.

-

Unklare, widersprüchliche Informationen in verschiedenen Fachsprachen verunsichern die Betroffenen.

-

Jeder Spezialist will „sein Stück“ abbekommen und versäumt es, eine Beziehung zu den Betroffenen aufzubauen, in der sie als „ganze Menschen“ und nicht als Problemstücke wahrgenommen werden.

-

Manche Bedürfnisse werden gar nicht berücksichtigt, weil jeder Spezialist annimmt, darum kümmert sich der andere.

21.4.1 Standort der Pflegenden

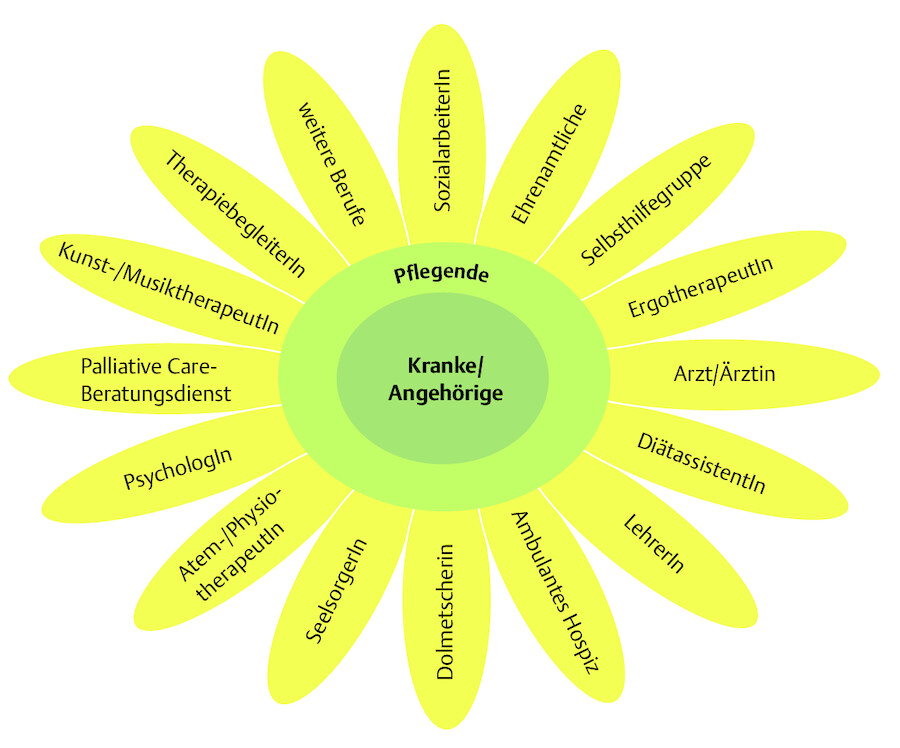

Um ihre Rolle verantwortlich einnehmen zu können, muss der Standort der Pflegenden anders definiert werden, so wie es ▶ Abb. 21.3 zeigt. Im Mittelpunkt steht die kranke Person mit ihren Angehörigen. Ihnen am nächsten sind die Pflegekräfte. Die Pflegekraft ist ihre primäre professionelle Bezugsperson, die einerseits den Überblick behält über das, was mit der kranken Person und ihren Angehörigen passiert und die andererseits um die Möglichkeiten der spezialisierten Fachkräfte weiß und diese zum richtigen Zeitpunkt heranzieht. Das ähnelt der Rolle, die eine Mutter für ihr noch unterstützungsbedürftiges Kind hat, in professionalisierter Form. Eine ähnliche generalistische Funktion haben Hausärzte für ihre Kranken in der Allgemeinpraxis oder die Heilerziehungspflegenden für Menschen mit Behinderungen in den entsprechenden Einrichtungen.

Standort der Pflegenden in der Palliative Care.

Abb. 21.3

21.4.2 Entwicklung von Palliative Care

Die Entwicklung der Medizin hatte im ausgehenden 19. und insbesondere im 20. Jahrhundert das optimistische Ziel, Menschen wieder gesund zu machen, derart in den Vordergrund gerückt, dass jene, bei denen das nicht mehr zu erreichen war, weil sie zu krank oder zu alt waren, an den Rand gedrängt wurden oder gar ganz aus dem Blickfeld verschwanden. Zunächst fast unmerklich hat sich in der Mitte des vorigen Jahrhunderts eine sanfte Revolution gegen die Ausblendung von Sterben, Tod und Trauer formiert. An der Spitze der sich daraus entwickelnden Bewegung standen 2 Frauen: die englische Krankenschwester, Sozialarbeiterin und Ärztin Cicely Saunders und die aus der Schweiz stammende amerikanische Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross. Beide knüpften letztlich an das an, was – insbesondere die weiblich geprägte – Heilkunst seit ihren Anfängen stets gekennzeichnet hat: die Fähigkeit, dem kranken Menschen ganz nahe zu sein und zu bleiben, auch wenn es Angst macht; die Fähigkeit, mutig ganz genau hinzusehen, auch wenn Abstoßendes zu erkennen ist, und ein tiefes Wissen darum, wie Beschwerden, insbesondere Schmerzen, zu lindern sind (Achterberg 1991).

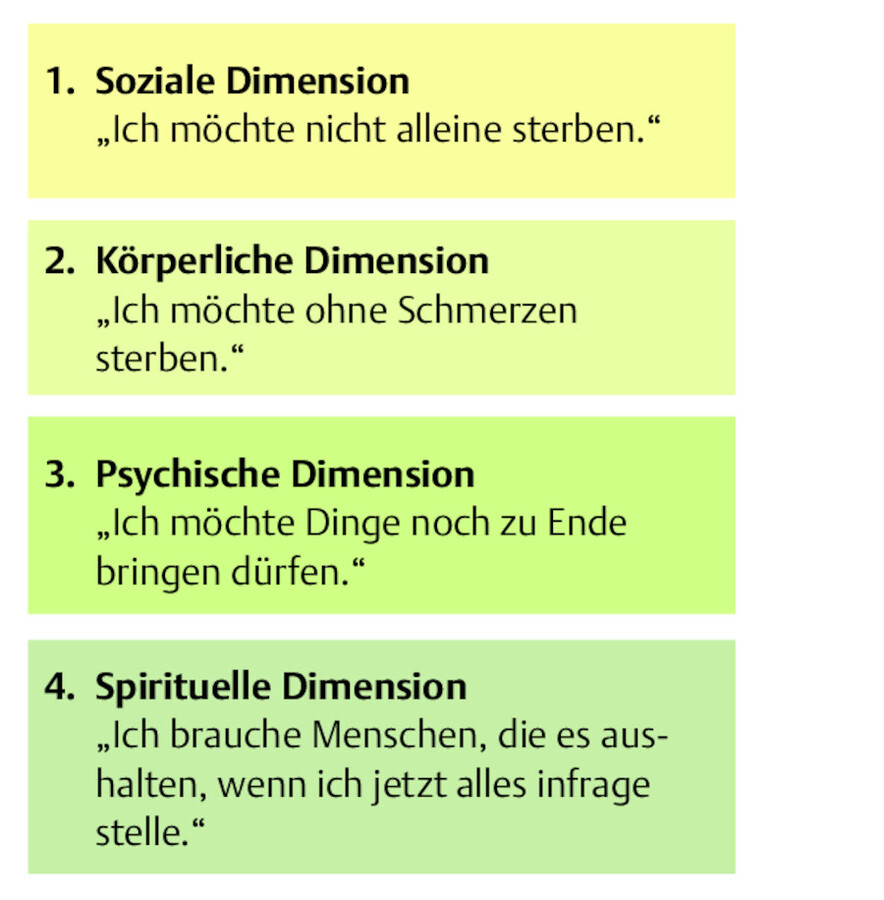

Hospizbewegung In ihrem Bemühen um einen menschlicheren Umgang mit Sterbenden und Trauernden entwickelten sie das, was bald zu einer weltumspannenden Bewegung wurde: die Hospizbewegung. Was die beiden Gründerinnen dieser Bewegung mit auf den Weg gegeben haben, ist die enorme Lernfähigkeit und die Bereitschaft, sich ständig auf die Bedürfnisse sterbenskranker Menschen in unterschiedlichen Rahmenbedingungen flexibel einzustellen. Im Zentrum stehen dabei die Wünsche der sterbenden Menschen, die sich – orientiert an den 4 Dimensionen unseres Lebens – in 4 Gruppen zusammenfassen lassen (Student u. Zippel 1987) ( ▶ Abb. 21.4):

4 Wünsche sterbender Menschen.

Abb. 21.4

-

Soziale Dimension: „Ich möchte nicht allein sterben.“ Das bedeutet den Wunsch, im Sterben umgeben zu sein von denen, die einem nahestehen. Verbunden ist dieser Wunsch oft mit der Hoffnung, in vertrauter Umgebung, am liebsten zu Hause sterben zu dürfen, dort, wo man sich ein Leben lang geborgen gefühlt hat.

-

Körperliche Dimension: „Ich möchte ohne Schmerzen sterben.“ Dies schließt die Hoffnung ein, ohne körperliche Belastungen, aber auch ohne Entstellungen und geistige Störungen sterben zu dürfen.

-

Psychische Dimension: „Ich möchte Dinge noch zu Ende bringen dürfen.“ Es ist der Wunsch, genug Zeit und Raum zu haben, um letzte Dinge noch regeln zu können, Beziehungen klären zu können und dann schließlich loslassen zu können.

-

Spirituelle Dimension (die Frage nach dem Sinn): „Ich brauche Menschen, die es aushalten, wenn ich jetzt alles infrage stelle.“ Dieser Wunsch richtet sich an Menschen, die das „Sich-Infrage-Stellen“ aushalten können, ohne voreilige Antworten geben zu müssen oder davonzulaufen.

Es liegt nahe, dass sich all diese Wünsche am ehesten in der vertrauten Umgebung der eigenen 4 Wände realisieren lassen. So wundert es nicht, dass bei den verschiedenartigsten Umfragen 80 – 90 % aller Befragten den Wunsch äußern, zu Hause sterben zu dürfen. Deshalb realisieren sich die meisten Hospizangebote weltweit als ambulant arbeitende Dienste. Die Zeiten sind lange vorbei, in denen man mit dem Begriff „Hospiz“ zu Recht in erster Linie ein konkretes Gebäude für Sterbenskranke verband. In der Hospizarbeit entwickelte sich im aufmerksamen Begleiten von sterbenden Menschen mit ihren Angehörigen ein gemeinsames, inhaltliches Handlungskonzept, das als Palliative Care bezeichnet wird und unabhängig von einem konkreten Ort realisiert werden kann:

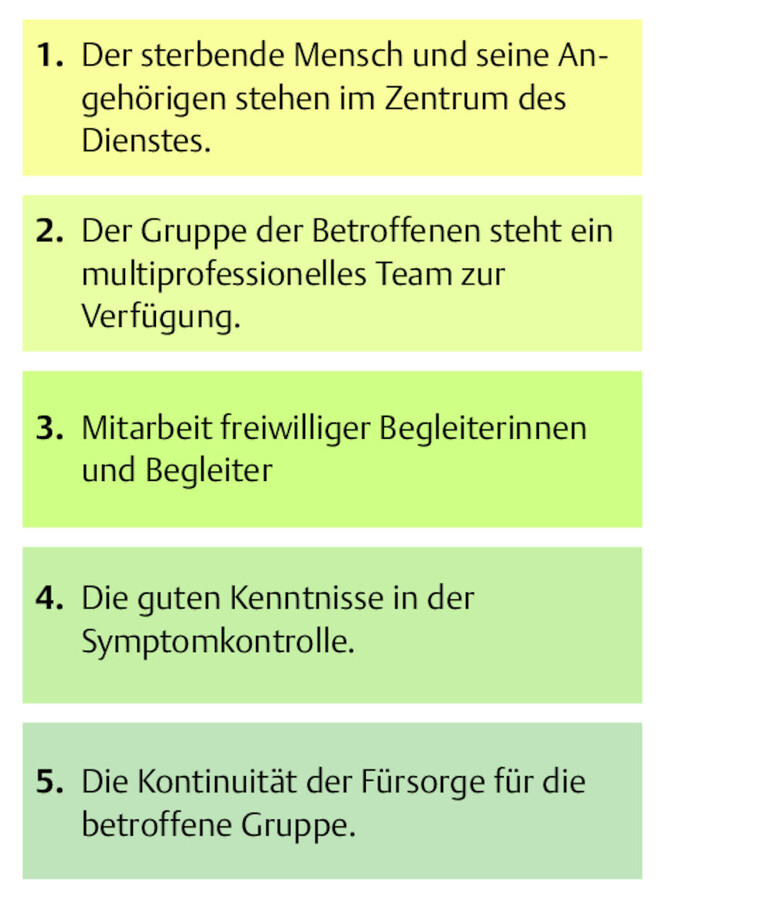

21.4.3 5 Kennzeichen von Palliative Care

Das Handlungskonzept lässt sich durch 5 Kennzeichen konkret fassen (Student 1999) ( ▶ Abb. 21.5).

5 Kennzeichen, die allen Hospizangeboten weltweit gemeinsam sind.

Abb. 21.5

1. Kennzeichen: Der sterbende Mensch und seine Angehörigen (i. w. S.) stehen im Zentrum des Dienstes Das bedeutet, dass die Kontrolle über die Situation ganz bei den Betroffenen liegt. Das ist ein entscheidender Unterschied zu herkömmlichen Institutionen des Gesundheitswesens, die viel eher das Handeln nach abstrakten Therapiekonzepten oder Krankheitsvorstellungen ausrichten. Nicht weniger wichtig ist jedoch (und auch das ist ungewöhnlich für unser Gesundheitswesen), dass die Angehörigen in gleicher Weise mitbedacht werden in dem Wissen, dass sie oftmals mehr leiden als die sterbenden Menschen selbst.

2. Kennzeichen: Der Gruppe der Betroffenen steht ein multiprofessionelles Team zur Verfügung Das Team besteht nicht nur aus medizinischem Personal wie Pflegekräften und Arzt, sondern bezieht weitere Berufsgruppen, insbesondere Sozialarbeiter und Seelsorger, mit ein. Sterben ist keine Krankheit, sondern eine kritische Lebensphase – die allerdings oftmals mit Krankheit verbunden ist. Hieraus entstehen vielfältige Lebensbedürfnisse, denen nur durch ein multiprofessionell arbeitendes Team von Fachleuten begegnet werden kann, das hierfür ausgerüstet ist. Die Teammitglieder haben aber nicht nur Aufgaben gegenüber der betroffenen Gruppe, sondern auch untereinander. Sie sollen sich gegenseitig so unterstützen, dass sie inneres Wachstum aller Teammitglieder fördern und auf diese Weise dem Burn-out entgegenwirken.

3. Kennzeichen: Mitarbeit freiwilliger Begleiterinnen und Begleiter Die „Ehrenamtlichen“ werden in der Palliative Care nicht als Lückenbüßer missbraucht. Die freiwilligen Helfer haben ganz eigenständige Aufgaben. Sie tun Alltägliches wie Kochen, Einkaufen, Kinderhüten, Am-Bett-Sitzen, Reden, Sich–zur-Verfügung-Stellen. Aber sie tun das alles im Angesicht des Todes. Ihr Ziel ist es, Sterbebegleitung zu einem Teil alltäglicher mitmenschlicher Begegnungen zu machen und damit der Integration des Sterbens in den Alltag zu dienen, Sterbenden und Trauernden die Teilhabe an der Gesellschaft (wieder) zu ermöglichen.

4. Kennzeichen: Gute Kenntnisse in der Symptomkontrolle Hier geht es insbesondere (aber nicht nur) um die Schmerztherapie. Auf dem Gebiet der Symptomkontrolle hat die Hospizbewegung in den Jahrzehnten ihres Bestehens Bemerkenswertes geleistet und erhebliche Verbesserungen herbeigeführt. Sie hat damit der Tatsache Rechnung getragen, dass es zu den größten Ängsten sterbender Menschen gehört, z. B. unter Schmerzen, Atemnot und Verdauungsstörungen leiden zu müssen. Dabei geht es keineswegs in erster Linie um medikamentöse Maßnahmen. Solche Beschwerden betreffen stets den ganzen Menschen. Deshalb muss auch der Umgang mit ihnen alle 4 Dimensionen unserer menschlichen Existenz berücksichtigen. Hier geht es entscheidend um Lebensqualität, nicht um Lebensquantität.

5. Kennzeichen eines Hospizkonzeptes ist die Kontinuität der Fürsorge für die betroffene Gruppe Das bedeutet v. a., dass ein Hospizdienst rund um die Uhr erreichbar sein muss. Krisen im körperlichen und seelischen Bereich sind nicht an Dienstzeiten gebunden! Nicht selten fühlen sich Familien gerade in den frühen Morgenstunden oder nachts mit ihren Problemen derart alleingelassen, dass sie keinen anderen Ausweg mehr wissen, als einer Einweisung der Sterbenden in die Klinik zuzustimmen. Dem kann ein Palliative-Care-Dienst, der rund um die Uhr erreichbar ist, oftmals schon mit geringem Aufwand per Telefon entgegenwirken. Kontinuität der Fürsorge hat aber noch einen weiteren Aspekt: Sie bedeutet, dass die Begleitung einer Familie nicht mit dem Tod eines Angehörigen beendet wird. Gerade diejenige Person des Teams, die besonders enge Kontakte zur Familie hatte, sollte den Hinterbliebenen auch in der Zeit der Trauer weiterhin zur Verfügung stehen. Trauer ist eine besonders krankheitsbelastete Phase des Lebens. Gute Trauerbegleitung kann die gesundheitlichen Risiken mindern und dazu beitragen, dass die Hinterbliebenen ohne zusätzliche körperliche und seelische Schäden die Zeit nach dem Tod eines Menschen überstehen.

Palliative Care heißt also nicht weniger pflegerischer Einsatz, sondern im Gegenteil, Pflege mit höherem Aufwand, mit größerer Intensität – wenngleich mit neuen, mit den kranken Menschen sorgsam abgestimmten Zielen! Wenn Pflegende hier Missstände wahrnehmen, hat es sich bewährt, wenn sie in diesen Fällen mehrere Personen auf der nächsten Hierarchieebene gleichzeitig und schriftlich ansprechen.

21.4.4 Wer erhält wo Palliative Care?

In Deutschland realisiert sich Palliative Care bislang in erster Linie in folgenden Spezialinstitutionen:

-

ambulant tätige Palliative-Care-Dienste:

-

ambulante Hospizdienste, Palliative-Care-Beratungsdienste und spezialisierte ambulante Palliativ-Versorgung (SAPV gem. § 37 b SGB V)

-

-

stationäre Palliative-Care-Angebote:

-

stationäre Hospize als kleine, unabhängige Betteneinheiten unter pflegerischer Leitung mit speziell geschulten Pflegekräften

-

Palliativstationen als Palliative-Care-Spezialstationen innerhalb von Krankenhäusern

-

Die Zahl der Palliative-Care-Angebote ist in Deutschland in den letzten 20 Jahren gestiegen. Zurzeit (2016) gibt es nach Angaben der entsprechenden Fachgesellschaften ca. 1500 ambulante Palliative-Care-Angebote und rund 539 stationäre Einrichtungen der Hospiz- und Palliativ-Versorgung. In den letzten Jahren hat v.a. die stationäre palliative Begleitung zugenommen. Das Krankenhaus stellt mit über 50% den häufigsten Sterbeort dar. Nur jeder 4. stirbt zu Hause. Dies entspricht nicht dem Wunsch der Betroffenen, die möglichst daheim in vertrauter Umgebung sterben möchten. Daraus ergibt sich, dass die ambulante Begleitung gestärkt werden muss.

Die entscheidende Frage ist also, wie auch diesen sterbenskranken Menschen ein angemessenes Palliative-Care-Angebot gemacht werden kann.

Palliative-Care-Beratungs-Teams Um innerhalb einer Institution den Palliative-Care-Gedanken intensiv zu verbreiten und möglichst vielen schwer kranken Menschen zugute kommen zu lassen, hat sich das aus dem angelsächsischen Bereich stammende Konzept der Palliative-Care-Beratungs-Teams bewährt (Keay u. Schonwetter 1998). Darunter versteht man ein Team von speziell im Bereich der Palliative Care geschulten und erfahrenen Pflegekräften, die andere Dienste und die Betroffenen beraten: Sie leiten die Angehörigen ebenso wie die Pflegedienste dabei an, mit schwerwiegenden Symptomen kundig umzugehen und vermitteln damit nachhaltige Lernerfahrungen.

Palliative Care für Menschen mit nichtonkologischen Erkrankungen In Deutschland wird Palliative Care in erster Linie als Angebot Menschen mit Krebs vorbehalten. Tatsächlich aber stirbt die Mehrzahl der Menschen an nichtonkologischen Erkrankungen (NOE) wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nieren-, Leber- und Lungenerkrankungen; also Erkrankungen des höheren Alters. Die Ausweitung des Palliative-Care-Angebotes auf diese Betroffenengruppe ist dadurch erschwert, das die Einschätzung der Lebensprognose bei Menschen mit NOE nicht so leicht „intuitiv“ möglich ist wie bei onkologischen Erkrankungen. Das Maß des palliativen Bedarfs erscheint weniger gesichert. Dem könnte abgeholfen werden, wenn auch in Deutschland die in den USA erarbeiteten Prognosemarker (Student u. Napiwotzky 2011) stärker beachtet würden. Dann würde es leichterfallen, das in der Hospizarbeit erworbene Wissen auch für Menschen mit NOE verfügbar zu machen.

Lebensphase Kind

Hospizarbeit

Palliative Care kann in jeder Lebensphase, in jedem Lebensalter sinnvoll sein. In der Kinder- und Jugendhospizarbeit steht die Entlastung der Familie im Vordergrund, da die lebensbegrenzende Erkrankung häufig viele Jahre besteht. Eine frühe Kontaktaufnahme zu den Hospizberatungsdiensten hilft, die Lebensqualität der Kranken und ihrer Familien zu erhöhen.

21.4.5 Dialog-Leitfaden für die Kranken und ihre Angehörigen

Palliative Care ist mittlerweile keineswegs nur ein Konzept der liebevoll-fürsorglichen Betreuung von Menschen am Lebensende. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO 2002) betont, profitieren Kranke und ihre Angehörigen von Palliative Care bereits zu einem frühen Zeitpunkt ihrer lebensbedrohlichen Erkrankung, wenn durchaus noch Heilungschancen gesehen werden können und eine kurative Therapie durchgeführt wird.

Der Dialog-Leitfaden (2015) gibt Kranken und ihren Angehörigen eine Orientierung bei aufkommenden Fragen. So früh wie möglich sollte dieser Flyer übergeben werden. Er stärkt die Betroffenen in ihrer Entscheidungsfähigkeit. Den Dialog-Leitfaden können Sie über die Elisabeth-Kübler-Ross-Akademie (www.hospiz-stuttgart.de/akademie.html; Stand 25.11.2016) oder die Themenwelt Pflegepädagogik (www.thieme.de/de/pflegepaedagogik/lehrbuecher-95961.htm; Stand 25.11.2016) abrufen.

Merke

Eine Pflege auf der Basis einer Beziehung, eine fürsorgliche Haltung der Pflegenden sollte nicht auf schwer kranke und sterbende Menschen beschränkt bleiben. Wichtig ist, dass Pflegende ihre Zuständigkeit, ihren Standort erkennen und einnehmen. Das gegenwärtige Interesse an der Palliative Care sollte genutzt werden, eine palliative Haltung von Pflegenden als grundsätzliche berufliche Aufgabe zu verankern und auch finanziell zu ermöglichen.

21.5 Begleitung Sterbender

21.5.1 Besonderheiten der Kommunikation

Voraussetzung einer individuellen und patientenorientierten Betreuung in den letzten Lebenstagen ist das Kennenlernen von Patienten und Angehörigen. Das bedeutet,

-

das Gespräch zu suchen und Gesprächsbereitschaft zu signalisieren,

-

Patienten und Angehörigen von ihrer Lebens- und Krankheitserfahrung erzählen zu lassen,

-

die Haltung des Gegenübers zu akzeptieren und

-

eine Beziehung nicht durch allgemeines, abstraktes Wissen, auf alle Beteiligten gleichermaßen umgesetzt, unpersönlich und distanziert erleben zu lassen.

Praxistipp

Kommunikation in der Sterbephase ist eine originäre Pflegetätigkeit und wesentliche Pflegeintervention.

21.5.1.1 Symbolsprache

Während der Begleitung Kranker und Sterbender ist es möglich, dass die Betroffenen über Träume und Halluzinationen berichten.

Definition

Eine Halluzination ist eine Wahrnehmung einzelner bzw. mehrerer Sinne, ohne dass ein Außenreiz vorhanden ist. Für den Halluzinierenden hat sie Realitätscharakter oder kann von realen Wahrnehmungen nicht unterschieden werden.

So kann sich der Kranke die Frage stellen: „Habe ich wirklich einen schwarzen Raben an meinem Fußende sitzen gesehen?“ In diesem Dialog gilt es sehr einfühlsam und äußerst behutsam auf den Patienten einzugehen.

Begegnen wir einem Menschen, der sich uns gegenüber in einer Symbolsprache mitteilen will, reagieren wir unter Umständen irritiert.

Fallbeispiel

Der sonst sehr zurückhaltende, doppelseitig unterschenkelamputierte alte Herr fordert Gesundheits- und Krankenpflegerin Maria Pflüger im Nachtdienst mit barschem Ton auf, ihm den schwarzen Anzug und das weiße Hemd rauszulegen. Auch die guten Schuhe soll sie ihm bereitstellen. Trotz ihrer Bedenken zur Desorientiertheit legt sie ihm schließlich die Sachen zurecht. Im ruhig verlaufenden Nachtdienst findet die Pflegende den Mann in der letzten Runde am frühen Morgen tot im Bett.

An diesem Beispiel kann die äußerst komplexe und anspruchsvolle Aufgabe einer Kommunikation mit Sterbenden deutlich werden. Mitten im Trubel des Alltags, ohne Vorbereitung unter oft unwirklich erscheinenden Bedingungen ist eine kommunikative Kompetenz der ruhigen Akzeptanz gefordert.

Reisemotiv Ein weiteres Beispiel für Symbolsprache ist das Reisemotiv, ein bei Sterbenden häufig vorkommendes Symbol (Sitzmann 1998c). Trotz der schweren Erkrankung und des schlechten Zustands äußert der Betroffene plötzlich den Wunsch, auf eine Reise zu gehen, und bestellt Reisekataloge oder lässt sich den Koffer packen. Vermutlich befindet sich der Sterbende bereits in der Phase des „Loslassens“, der Ablösung von Familie und Freunden.

21.5.1.2 Abschied gestalten

Wünsche von Patienten, noch mal von Orten, Angehörigen und Freunden individuell Abschied nehmen zu können, werden immer wieder von Pflegenden aus der Sterbebegleitung geschildert. Eine Einrichtung des Arbeiter-Samariter-Bunds Ruhr ermöglicht es schwerstkranken Menschen jeden Alters, letzte Lebenswünsche zu erfüllen. Der speziell ausgestattete Wünschewagen, ein optimierter Krankentransportwagen, fährt an besondere Orte oder z.B. zu Familienfeiern (Wanke 2016).

21.5.2 An Sinneswahrnehmungen und Symptomen orientierte pflegerische Interventionen

Sinneswahrnehmung Wenn ein Mensch stirbt, stellen sich Pflegende und Angehörige oft die Frage: „Was geschieht während des Sterbens und was nimmt der Sterbende wahr?“ Darauf lässt sich keine allgemeingültige Antwort geben, der Weg des Sterbens ist für jeden Menschen sehr persönlich. Sterbende nehmen in der terminalen Phase durch ein verstärktes Feingefühl oft sehr sensibel und intensiv ihre Umgebung wahr.

Definition

In der terminalen Phase (Finalphase) ist der Patient sehr schwach, zumeist bettlägerig, für lange Perioden schläfrig mit stark limitierter Konzentrationszeit. Es besteht zunehmendes Desinteresse an Nahrung und Flüssigkeit.

Rudolf Steiner, Begründer der Anthroposophie, teilte Wahrnehmung und Sinne in verschiedene Bereiche ein. Seine Ansichten entsprechen modernen Erkenntnissen der Physiologie und beschreiben verschiedene, sehr sensible und intensive Wahrnehmungen:

-

physische Wahrnehmungen (z. B. Lebenssinn: „Ich fühle mich wohl“, Gleichgewichts-, Tast-, Bewegungs- und Lagesinn)

-

sensuelle (emotionale) Wahrnehmungen (d. h. Sinne, die das Gefühlsleben berühren, z. B. Seh-, Geschmacks-, Geruchs- und Wärmesinn)

-

soziale Wahrnehmung (d. h. auf das Geistige gerichtete Sinne, z. B. Hör-, Sprach- oder Wortsinn, die Wahrnehmung eines gesprochenen Lautes, die Wahrnehmung des vom anderen mitgeteilten Gedankens und ein Sinn, der als Ich-Sinn bezeichnet wird, wenn wir fühlen, dass ein „Ich“ hinter dem Gesprochenen steht)

Für den Aufbau einer zwischenmenschlichen Beziehung ist auch das Wahrnehmen nonverbaler Mitteilungen wie Körperhaltung, Gesichtsausdruck, Finger- und Handbewegung wichtig (Sitzmann 1995).

21.5.2.1 Veränderung der physischen Wahrnehmung

Tastsinn

Symptome Krankheits-, schmerz-, schwäche- oder bewusstseinsbedingte Bewegungslosigkeit und Reizabschwächung (Habituation) führen dazu, dass Menschen ihren Körper nicht mehr spüren („Ich fühle meinen Rücken nicht mehr“).

Pflegerische Intervention Manchmal hilft dem Sterbenden eine sanfte Berührung, vielleicht möchte er gehalten werden ( ▶ Abb. 21.6). Zu anderen Zeiten wünscht er, nicht berührt zu werden. Bei der Körperpflege und bei äußeren Anwendungen (z. B. Einreibungen) werden die Gliedmaßen in bewussten, ruhig geführten Aktionen bewegt. Das Ausstreichen von Händen und Füßen löst Verspannungen. Hilfreich sind oft geringe Veränderungen der Position.

Berührungen sind wichtig, auch wenn der Patient keine wahrnehmbare Reaktion mehr zeigt.

Abb. 21.6

(Foto: K. Oborny, Thieme)

Praxistipp

Achten Sie darauf, dass Sie bei körperlichem Kontakt den Patienten bewusst berühren. Sie können über die Sinnesempfindung ein Erlebnis von Schutz und menschlicher Wärme vermitteln.

Vielfach können Sterbende, aber auch demente Personen, in der nonverbalen Kommunikation, z. B. mit einem Therapiehund (Sitzmann 2007a), Beruhigung, Wärme, Angenommensein, Geborgenheit und Zärtlichkeit erleben.

Aktivierende Pflege In der unterschiedlich langen Sterbephase kommt es darauf an, nicht in eine passiv abwartende Haltung zu geraten. Eine derartige Haltung reduziert Gesprächsthemen auf Krankheiten. Kleidung wird nur noch selten gewechselt, der Patient liegt ständig im Bett, obwohl er noch mobilisiert werden könnte. Der Lebenssinn verkümmert.

Praxistipp

Das Wohlbefinden eines Menschen kann gesteigert werden, wenn man ihm z. B. ermöglicht, sein gewohntes gepflegtes Äußeres durch regelmäßiges Haarewaschen oder -schneiden zu erhalten. Seelisch kräftigend wirkt Lob. Körperlicher Schwäche kann neben medizinischen Hilfen mitunter durch aktivierende Pflege und Physiotherapie entgegengewirkt werden.

Oft besteht die Auffassung, dass der Patient v. a. Ruhe braucht. Übliche pflegerische Maßnahmen werden nicht mehr ausgeführt, da man sie als Belastung für den Sterbenden ansieht. Eine solche eingeschränkte Sichtweise führt zu einer ebenfalls eingeschränkten Pflege. Sie fördert Sekundärschäden wie Druckgeschwüre.

Wichtig ist, sich zu fragen: Was nützt dem Patienten und womit fügen wir ihm Schaden zu? Gemeinsame Zielvereinbarungen können z. B. verhindern, dass durch regelmäßige Veränderungen der Position ein Sterbender einen Dekubitus erleidet. Andererseits resultieren aus dem fortwährenden Drehen zum Schutz vor Wundliegen bei einem Menschen mit Knochenmetastasen massive Schmerzen. In diesem Fall würde die Prophylaxe eher schaden als nutzen.

Merke

Sterbende haben ein hohes Dekubitusrisiko. Oft ist trotz der Durchführung sorgfältigster Prophylaxemaßnahmen ein Dekubitus nicht vermeidbar.

21.5.2.2 Veränderung der sensuellen Wahrnehmung

Geschmacks- und Geruchssinn

Die Essgewohnheiten des Sterbenden ändern sich. Das Bedürfnis zu essen und zu trinken ist meist sehr gering. Er weist es oft ab. Nicht mehr essen und trinken zu können stellt jedoch für manche Patienten, besonders aber die Angehörigen, eine unmittelbare Bedrohung für das Leben dar. Zwangsernährung ist unbedingt abzulehnen, die Basisbetreuung in der Sterbephase, die für jeden Menschen gewährleistet sein muss, umfasst nicht die Verpflichtung zur Ernährung, sondern das „Stillen von Hunger und Durst“.

Symptome Oft schmeckt nichts mehr, auch wenn zunächst der Wunsch nach einer bestimmten Speise oder einem Getränk geäußert wurde. Zunächst wird Flüssiges fester Nahrung vorgezogen. Auf Gerüche, z. B. den Geruch exulzerierender Wunden, können Sterbende sehr sensibel reagieren. Auch kaum wahrnehmbare Speisegerüche oder Duftstoffe können Widerwillen oder Übelkeit hervorrufen.

Pflegerische Interventionen Trinken kann sich anregend auf die Funktion des Geschmacks- und Geruchssinns auswirken ( ▶ Abb. 21.7). Andererseits kann das Durstgefühl fehlen. Sehr erfrischend wirkt sich eine im Zimmer aufgeschnittene Zitrone aus, der Duft wird meist als angenehm und erfrischend erlebt. Es empfiehlt sich, dass Begleiter sorgfältig beobachten, ob der Patient auf Düfte von Duftlampen oder ätherischen Ölen bei der Körperpflege mit An- oder Entspannung reagiert. Es sollte nur so viel Nahrung gegeben werden, wie der Sterbende will. Es kann auch angebracht sein, kleine Häppchen der Lieblingsspeise anzubieten, die nach Kauen und Schmecken wieder ausgespuckt werden dürfen.

Dem Patienten sollte immer wieder etwas zu trinken angeboten werden.

Abb. 21.7

(Foto: P. Blåfield, Thieme)

Aspekte zur Flüssigkeitsgabe bei Sterbenden Auch professionelle Betreuer können keine Antwort auf die Frage geben, ob sterbende Menschen mehr oder weniger Flüssigkeit brauchen. Oft wird Flüssigkeit aus dem Bedürfnis heraus infundiert, den Betroffenen nicht verdursten zu lassen. Trotzdem sollten vor der ▶ subkutanen Infusion bei Sterbenden grundsätzliche Überlegungen angestellt werden:

-

Wer wünscht die Infusion?

-

Warum?

-

Was sind die Vorteile und Risiken für den Sterbenden?

-

Wann wird die Flüssigkeitszufuhr mit Subkutantherapie in Betracht gezogen?

-

Ist die Dehydratation die Folge einer Krise, einer Komplikation (z. B. Diarrhö) oder ist es der Beginn des Sterbeprozesses?

Merke

In Fachkreisen wird kontrovers diskutiert, ob und inwiefern Menschen in der Terminalphase von einer künstlichen Flüssigkeitszufuhr profitieren. Bislang gibt es keine Evidenz für einen positiven Effekt (Sitzmann 2007b).

Der Sterbende sollte selbst entscheiden dürfen, wann und wie viel er isst oder trinkt (Sitzmann 2007b).

Bei der Mehrzahl der sterbenden Patienten liegt eine Dehydratation vor. Doch kann das bewusste und rechtzeitige Reduzieren von Infusionen (terminale Dehydratation) ermöglichen, die bei den meisten Sterbenden auftretende, atemsynchrone terminale Rasselatmung zu vermindern. Es ist eine edukative Aufgabe von Pflegenden, den Angehörigen die Angst vor der geräuschvollen Rasselatmung zu nehmen. Sie befürchten, dass der Sterbende an der vermehrten Sekret- und Schleimproduktion ersticken könnte.

Es ist bislang unklar, ob die für Angehörige und Betreuer oft sehr belastende Rasselatmung vom Sterbenden überhaupt wahrgenommen wird.

Mundtrockenheit

Mundtrockenheit kann medikamenteninduziert und/oder durch die typische Mundatmung bedingt auftreten.

Pflegerische Interventionen Um eine Austrocknung zu verhindern, ist eine kompetente Mundpflege und kreative Munderfrischung angebracht. Die Mundpflege ist möglichst nach jeder Mahlzeit sowie nach den Bedürfnissen und Gewohnheiten des Patienten mehrmals täglich durchzuführen.

Nicht der zu dokumentierende Befund steht im Vordergrund, sondern das individuelle Wohlbefinden des Sterbenden. Auch für Angehörige ist es wichtig zu wissen, dass der Sterbende bei nachlassender Flüssigkeitsaufnahme nicht verdurstet. Mit sorgsamer, einfallsreicher Mundpflege und -erfrischung kann Mundtrockenheit deutlich gelindert und das individuelle Wohlbefinden des Sterbenden verbessert werden. Angehörige lassen sich in diese Aufgabe gut einbinden, es ist entlastend für sie, wenn sie für den Sterbenden etwas tun können, vor allem dann, wenn das Ernähren nicht mehr möglich ist:

-

sorgfältige und häufige Mundpflege

-

minimale Flüssigkeitsmengen sprühen oder pipettieren

-

Lieblingsgetränk (Apfelsaft, Bier, Sekt) in Eiswürfelbeutel einfrieren: Achten Sie auf die Reaktion des Patienten, kaltes Wasser oder stark säurehaltige Obstsäfte können wegen der Kälte oder Geschmacksintensität als zu intensiv erlebt werden.

-

Warmer Tee, ein kleines mundgerechtes Stück frisches Obst oder auch gedämpftes Gemüse können, in ein Mullsäckchen eingewickelt, belebend auf die Speichelsekretion wirken. Achten Sie dabei darauf, dass bei der Gabe das Mullsäckchen gut festgehalten wird, damit sich der Sterbende nicht daran verschluckt!

Lippenpflege Welches Produkt für die Lippenpflege bei aufgesprungenen Lippen, Rhagaden, Ulzerationen, Schwellungen und Rötungen am besten ist, kann nicht allgemein gesagt werden. Wichtig bei der Auswahl der Lippenpflege ist, dass diese für eine ausreichende Befettung der Lippen sorgt. Pflanzliches Wachs wie Sheabutter oder Öle wie Jojoba- oder Aprikosenkernöl eignen sich z.B. gut, da sie den hauteigenen Fetten in ihrer Struktur sehr ähnlich sind. Auch Olivenbutter oder Bienenwachs werden empfohlen, keinesfalls jedoch mineralölhaltige Produkte. Sie fördern einen Gewöhnungseffekt.

Sehen

Symptome Auch die Farbwahrnehmung des sterbenden Menschen wird intensiver. Kunsttherapeuten berichten, dass Farben, die der Gesunde wegen ihrer Zartheit kaum noch sehen kann, vom Sterbenden als unerträglich intensiv erlebt werden.

Pflegerische Interventionen Blumen und Pflanzen, die der Sterbende ja vielleicht nie wieder in der Natur sehen wird, können erfreuen. Das Fenster, und wenn es auch nur ein Stückchen Himmel oder ein Hausdach zeigt, sollte sich im Blickfeld des Liegenden befinden. Je nach Wunsch können Bilder in der Nähe des Bettes platziert werden, z. B. ein lieb gewordenes Gemälde, ein religiöses Motiv oder das Bild eines geliebten Menschen.

Wärme empfinden

Wärme spielt eine wichtige Rolle, da meist die eigene Wärmeproduktion abnimmt. Eine natürliche Folge des Sterbeprozesses ist, dass der Kreislauf sich immer mehr auf die lebenswichtigen Organe beschränkt. Aufgrund der mangelnden Kreislauffunktion hat der Sterbende – sofern er nicht hohes Fieber hat – kalte Füße und Finger, sein ganzer Körper fühlt sich kühler an. Ist der Mensch von Wärme umgeben, entwickelt er Vertrauen und fühlt sich geborgen.

Pflegerische Interventionen Durch Einreibung mit warmen Händen (z. B. mit Lavendelöl), warme Socken und eine zusätzliche leichte Decke kann der Körper warm gehalten werden. Erstreckt sich die Zentralisation des Kreislaufs über längere Zeit, sorgen ein warmes Fußbad im Bett oder Hand- und Armbäder für eine Durchwärmung des Körpers und können so eine beruhigende Wirkung ausüben. Schwitzt der Patient, ist eine dünne Decke oder ein Leinentuch angenehmer.

Praxistipp

Anstelle von kaltem Wasser sollte lieber warmer Tee gegeben werden. Es ist sinnvoll, immer eine Thermoskanne mit warmem Tee auf dem Nachttisch bereit zu haben.

21.5.2.3 Veränderung der sozialen Wahrnehmung

Aufrichtigkeit ist wichtig

Ganz deutlich erleben Schwerkranke und Sterbende unsere Wahrhaftigkeit oder Unwahrhaftigkeit. Aufrichtigkeit ist gefordert, wenn der auf den Tod Zugehende fragt, wie lange er noch zu leben hat, oder schildert, wie er sich seine Begleitung vorstellt und welche Wünsche er nach dem Todeseintritt hat.

Die in ein Gespräch einfließende Mitteilung über das bevorstehende Sterben ist für den Todkranken vielfach eine Erlösung. Sicher können Augenblicke danach erschütternd sein, aber es kann auch der Zwang weichen, am Leben festhalten zu müssen. Sorgen erscheinen weniger bedrückend und eine Entspannung kann einsetzen. Oft weiß der Patient auch selbst, dass er dicht vor dem Tode steht. Er ist feinfühliger als in gesunden Tagen und weiß die Zeichen seiner Umgebung auch ohne Worte zu deuten. Seltener durch Worte, viel öfter in Symbol- oder Traumsprache (Sitzmann 1998c), teilt er uns mit, was er über seinen Zustand weiß oder ahnt.

Praxistipp

Andeutungen des Patienten zu Todesahnungen mit Redewendungen wie „Das dürfen Sie jetzt aber nicht denken, Sie werden bestimmt wieder gesund“ abzuwehren, machen ihn einsam, da er sich unverstanden fühlt.

Hannich (1996) berichtet über das Erleben komatöser Patienten: „Nach dem Aufwachen aus der Bewusstlosigkeit waren die ersten Äußerungen der Patientin zur Pflegeperson: ,Sie sprachen mit mir. Die anderen, sie dachten, ich sei dick und hässlich. Dass ich tot sei. Nicht hören könnte. Nicht Sie. Sie sprachen und ich hörte. ‘“

Das Gespräch mit sterbenden Menschen muss geübt werden. Unsere eigenen Gedanken und Vorstellungen dürfen das Gehörte nicht prägen. Wir sollen nicht über und für den Sterbenden denken, sondern mit ihm. Keiner außer dem Sterbenden kann wirklich wissen, wie er sich fühlt.

Hör- und Wortsinn

Die „Sprache der Sterbenden“ umfasst eine Vielzahl verbaler und nonverbaler Kommunikationsformen. Hierzu ist weniger die bestimmte Technik einer Gesprächsmethode erforderlich als vielmehr, aktives Zuhören zu üben.

Pflegerische Interventionen Eine Voraussetzung besteht in der Fähigkeit zum Schweigen, in unserer kommunikativen Welt eine schwer auszuhaltende Form zwischenmenschlicher Verständigung. Zuhören, Anhören, Hinhören ist aufmerksame Anteilnahme. Im Gespräch sollte die Pflegende mit eigenen Worten wiedergeben, was sie vom anderen gehört hat, und somit noch einmal aussprechen, was der andere meint (Spiegelung). Wer über das Sterben, den Lebensinhalt und Lebenssinn nichts sagen kann, sollte es auch nicht tun.

Praxistipp

Zur nonverbalen Kommunikation gehört ein Kontakt, der die unmittelbare Nähe zum Sterbenden erfordert, keineswegs sollte man an der Tür stehen – mit der Klinke in der Hand – oder am Fußende des Bettes.

Meist wird der Grad der Ansprechbarkeit auf äußere Reize als Hinweis für die Bewusstseinslage des Patienten genommen. Wir dürfen auf keinen Fall aus der Tatsache, dass er nicht „reagiert“, schließen, er könne nichts mehr wahrnehmen. Er nimmt mehr wahr, als wir von außen vermuten. Insbesondere hören sehr schwache und bewusstseinseingeschränkte Menschen durchaus länger, als es ihnen gelingt zu sprechen. Flüstern in seiner Umgebung lässt den Sterbenden sich ausgeschlossen fühlen.

Merke

Der Hörsinn des Sterbenden ist meist sehr fein ausgeprägt, er ist der letzte Sinn, der schwindet.

Bewusstsein und Orientierung

Der sterbende Mensch verliert das Zeitgefühl und den Bezug zur Realität, schläft tagsüber und ist nachts wach, erkennt anwesende Personen evtl. nicht mehr. Die Augen sind ganz oder halb geschlossen und die Hände tasten unruhig über die Bettdecke. Er zupft an den Betttüchern, macht ziellose Armbewegungen, schüttelt die Finger ohne ersichtlichen Grund usw.

Praxistipp

Für Sie oder die Angehörigen als Begleiter sind Phasen der Erholung wichtig. Als Sterbebegleiter kommen wir an die Grenzen der Belastbarkeit. Sie sollten das Zimmer immer wieder verlassen, um Kraft zu sammeln und sich mit anderen auszutauschen.

Bewusstseinseintrübung Obwohl manche Sterbende bis zuletzt wach und orientiert bleiben, ist doch oft durch Organversagen ein Eintrüben des Bewusstseins bis zum Koma zu beobachten. Der Patient

-

kann sich nicht mehr so lange konzentrieren,

-

wirkt schläfrig, dann wieder besonders leicht irritierbar,

-

schläft viel; die letzte Zeit vor dem Tode gleicht einem tiefschlaf- oder ohnmachtsähnlichen Zustand.

Das Stadium der Bewusstseinseintrübung schwankt erheblich: Menschen, die schon seit Tagen im Koma liegen, werden in seltenen Fällen sogar noch einmal wach und sind fähig, noch ein paar Worte zu sagen. Manche Menschen mit Demenz werden Tage oder Stunden vor dem Sterben auffallend klar. Bei zunehmender Bewusstseinstrübung wirkt der Sterbende dann wie im Tiefschlaf. Es gelingt immer weniger, ihn aufzuwecken, bis er schließlich im Koma liegt und nicht mehr aufzuwecken ist.

Merke

Bewusstlose Menschen sollen mit dem Respekt behandelt werden, der ihnen auch im Wachen geschuldet wird (Artikel 1 GG „Die Würde des Menschen ist unantastbar“).

Pflegerische Interventionen Wenn Pflegende, Angehörige, Freunde und Nachbarn ruhig am Bett des Sterbenden sitzen, vermitteln sie ihm, dass er nicht allein ist ( ▶ Abb. 21.8). Das wirkt beruhigend. Starke Unruhe ist evtl. dadurch bedingt, dass der Sterbende nicht gut liegt, Blase oder Darm entleeren möchte, aber zu schwach ist oder sich schämt, das auszusprechen.

Kontakt.

Abb. 21.8 Angehörigen sollte ein Kontakt in unmittelbarer Nähe zum Patienten ermöglicht werden.

(Foto: A. Fischer, Thieme)

Praxistipp

Kann niemand längerfristig bei dem Sterbenden bleiben, versuchen Sie immer wieder, auch kurzfristig, Signale Ihrer Begleitung zu geben. Halten Sie ihm die Hand, sprechen Sie ihn an, auch wenn Sie keine wahrnehmbare Reaktion erleben. Das bedarf des Mutes, vielleicht haben Sie das Gefühl: „Es missfällt mir, so gesehen zu werden – am Bett sitzend, händehaltend.“ Bedenken Sie, was für Sie selbst beim eigenen Sterben wichtig wäre.

Die Pflegende kann Nähe zum Sterbenden aufbauen, indem sie sich fragt: „Wer ist er?“, „Wo ist er?“, „Was will er?“. Oder noch konkreter: „Was ist seine Frage?“, „Was beschäftigt ihn?“.

Merke

Was sich in der letzten Lebensphase des sterbenden Menschen um ihn ereignet, kann sich für den Begleiter entweder als belastendes und oft schwer zu überwindendes Trauma manifestieren oder als heilende Quelle für den anschließenden Trauerprozess entwickeln (Knipping 2007).

21.5.3 Phasen des Sterbens

Jeder Mensch durchläuft den letzten Abschnitt seines Lebens auf seine eigene Weise. Dennoch lassen sich aufgrund vieler Gespräche mit Sterbenden typische Abfolgen erkennen. Menschliche Reaktionen auf Leiden sind sehr ähnlich und in der Grundsicherheit erschütternd. Elisabeth Kübler-Ross hat als Erste die Phasen des Sterbens erforscht. Sie beobachtete, dass sich die Gemütsverfassung Sterbender schrittweise ändert und dabei typische Stadien durchläuft.

Der psychische Sterbeprozess vollzieht sich nach Elisabeth Kübler-Ross (2011) in 5 Phasen, auf die Pflegende auf unterschiedliche Weise reagieren können ( ▶ Tab. 21.2 ).

|

Kennzeichen |

Was kann man als Begleiter tun? |

|

1. Phase: Nicht-wahrhaben-Wollen |

|

|

Hoffnung auf Genesung und Angst streiten vor dem Sterben miteinander. |

|

|

2. Phase: Zorn, Auflehnung, Depression, Protest |

|

|

Dies zeigt sich u. a. in aggressivem, wütendem Verhalten gegenüber Angehörigen und Helfern. |

|

|

3. Phase: Verhandeln mit dem Schicksal |

|

|

Eine vorübergehende Besserung oder Verlangsamung des Krankheitsverlaufs wird dazu benutzt, Pläne zu machen. Es wird versucht, mithilfe hoch spezialisierter Ärzte, religiöser Gelübde o.Ä. dem drohenden Schicksal zu entrinnen oder dieses herauszuzögern. |

|

|

4. Phase: Depression |

|

|

Auf die Enttäuschung der Hoffnung folgt oft eine schwere Depression mit Traurigkeit, vielleicht Schuldgefühlen wegen begangener „Fehler“, Vereinsamung und großem Bedürfnis nach Kontakt und Nähe eines verständnisvollen Menschen. |

|

|

5. Phase: innere Ruhe |

|

|

Es kann dazu kommen, dass der Sterbende zu innerer Ruhe findet, den Tod annimmt und die unabwendbare Realität bejaht. |

|

Merke

Das Phasenmodell des Sterbens darf keineswegs als starre Abfolge von Phasen verstanden werden. Die Individualität des Menschen ist in seiner letzten Lebensphase besonders ausgeprägt. Die Phasen können übersprungen werden, sich wiederholen und/oder überschneiden.

21.5.4 Körperliche Symptome des Sterbens

Die körperlichen Symptome des Sterbens sind sehr vielfältig. Die Agonie als Multiorganversagen wird als „Schwerstarbeit“ empfunden, die Symptome können sich ständig ändern ( ▶ Tab. 21.3 ).

|

Körperliche Zeichen |

Mögliche pflegerische Interventionen |

|

Veränderung der Atmung |

|

|

|

|

evtl. Schmerzen |

|

|

|

|

reduzierte Körpertemperatur |

|

|

|

|

Blutdruck und Puls |

|

|

|

|

Orientierung |

|

|

|

|

Bewusstsein |

|

|

|

|

Schleimhaut |

|

|

|

|

Haut |

|

|

|

Definition

Als Agonie (griech. „Qual, Kampf“) wird ein sich über wenige Minuten bis hin zu mehreren Stunden erstreckender Todeskampf bezeichnet. Er ist begleitet von Erscheinungen, die das allmähliche Erlöschen der Nerventätigkeit anzeigen und dem unmittelbaren Todeseintritt vorausgehen.

21.5.4.1 Aspekte zur Rasselatmung

Die geräuschvolle Rasselatmung in den letzten Lebenstagen oder -stunden kann für die Angehörigen und Pflegenden eine schwere Belastung darstellen. Berichtet wird, dass es ihnen nur schwer gelingt, die geräuschvolle, rasselnde Atmung des Sterbenden zu vergessen.

Praxistipp

Eine wesentliche pflegerische Aufgabe ist es, Angehörigen die körperliche Veränderung zu erläutern. Es soll auch versucht werden, ihnen die Angst zu nehmen, dass der ihnen Nahestehende „qualvoll erstickt“ sei.