2.4 Luft-Wasser-Wärmepumpen

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe (LWWP) bzw. umgangssprachlich die Luftwärmepumpe ist momentan die populärste Form einer Heizungswärmepumpe (siehe auch Abbildung 2.4): Von den rund 240.000 im Jahr 2022 in Deutschland verkauften Heizungswärmepumpen entfielen 140.000 auf Luftwärmepumpen in Monoblock-Bauweise. Dazu kamen weitere 65.000 Luftwärmepumpen in Split-Bauweise. Der Hauptgrund für die Popularität von Luftwärmepumpen besteht darin, dass bei der Errichtung keine kostenintensive Tiefenbohrung erforderlich ist.

Was ist nun der Unterschied zwischen den Monoblock- und Split-Bauweisen?

-

Monoblock-Bauweise: In diesem Fall handelt es sich bei der Wärmepumpe um ein Gerät, das üblicherweise außen aufgestellt wird. Die Übertragung der Wärme in das Haus erfolgt über den Heizwasserkreislauf.

Genau genommen hat auch ein Monoblock-Gerät zur Außenaufstellung ein Innengerät. Im einfachsten Fall besteht es nur aus einer kleinen Steuerungseinheit samt einem Display zur Bedienung. Je nach Ausführung kann das Innengerät aber auch weitere Komponenten inkludieren, z. B. Pumpen für den Heizungskreislauf sowie einen Warmwasserboiler (Bezeichnung »Hydraulik-Tower«).

In Ausnahmefällen kann ein Monoblock-Gerät innen aufgestellt werden. Allerdings muss dann durch richtig große Luftkanäle sichergestellt werden, dass ausreichend Frischluft angesaugt und die abgekühlte Luft wieder weggeblasen werden kann.

-

Split-Bauweise: Bei der Split-Bauweise besteht die Wärmepumpe aus zwei Geräten. Der Außenteil enthält den Verdampfer und einen großen Ventilator, der das abgekühlte Kältemittel durch die Umgebungsluft erwärmt. Im Innenteil wird dem durch den Kompressor erwärmten Kältemittel die Heizwärme entzogen.

Der entscheidende Unterschied liegt im Kältemittelkreislauf, der beide Geräte verbindet. Es ist also das Kältemittel, das die Wärme vom Außenteil der Wärmepumpe nach innen überträgt, nicht das Heizungswasser.

Beide Systeme haben Vor- und Nachteile, auf die ich im Anschluss eingehe.

Die Monoblock-Bauweise bei Außenaufstellung

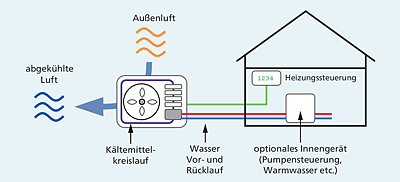

Zuerst erläutere ich Ihnen den Aufbau der beiden Gerätetypen, wobei ich mit der mittlerweile beliebteren Monoblock-Variante beginne (siehe Abbildung 2.5): Das entscheidende Merkmal dieser Bauweise besteht darin, dass sich der gesamte Kältemittelkreislauf innerhalb des Geräts befindet. Dazu kommt ein oft riesiger Ventilator, der sich darum kümmert, die Außenluft zum Verdampfer zu blasen, und so das an dieser Stelle sehr kalte Kältemittel aufwärmt. Zum Haus führen nur Heizwasserleitungen (Vor- und Rücklauf), ein Stromkabel sowie eine Steuerungsleitung.

Abbildung 2.5 Schema einer Luft-Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise

Naturgemäß müssen die Wasserleitungen ins Haus gut isoliert werden, um einen Wärmeverlust zu vermeiden. Der Weg in den Keller bzw. zum Technikraum sollte möglichst kurz sein. Ein großer Nachteil des Monoblock-Konzepts besteht darin, dass die Leitungen zufrieren können, wenn die Heizungsanlage vorübergehend nicht in Betrieb ist – z. B. bei einem Defekt oder im Rahmen von Umbauarbeiten.

Im einfachsten Fall führen die Wasserleitungen direkt in die Fußbodenheizung sowie über ein Dreiwegeventil in einen Warmwasserboiler. Manche Hersteller bieten diese Komponenten in Form eines zur passenden Innengeräts an, das dann auch die Steuerungseinheit inkludiert. Bei anderen Modellen ist es die Aufgabe der Installationsfirma, die Integration mit dem Heizungssystem herzustellen. In manchen Fällen kann es zweckmäßig sein, einen Pufferspeicher (vereinfacht: einen großen Wasserbehälter) vorzuschalten.

Generell betrachte ich an dieser Stelle die Einbindung der Wärmepumpe in die restliche Heizungsanlage nicht und gehe auf dieses Thema erst in Kapitel 3, »Integration in die Heizungsanlage«, ausführlich ein. Dort erläutere ich auch den Unterschied zwischen Wärmeaustragungssystemen (Fußbodenheizung, Konvektionsheizkörper, Wandheizung) sowie zwischen verschiedenen Puffervarianten.

Die Monoblock-Bauweise bei Innenaufstellung

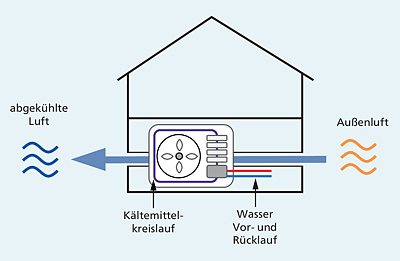

Üblicherweise werden Luft-Wasser-Wärmepumpen in Monoblockbauweise außen aufgestellt. Es ist aber auch eine Innenaufstellung denkbar (siehe Abbildung 2.6). Das hat den Vorteil, dass die Wärmepumpe besser vor Wettereinflüssen geschützt ist und sämtliche Heizungsfunktionen in ein einziges Gerät integriert werden können. Die Wärmeverluste in den Heizwasserleitungen entfallen. Außerdem gibt es weniger Vereisungsprobleme.

Abbildung 2.6 Innenaufstellung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe in Monoblockbauweise

Dem steht allerdings ein großer Nachteil entgegen: Es müssen große Mengen Außenluft bis zur Wärmepumpe und von dort wieder nach außen geführt werden. Diese Kanäle müssen daher einen möglichst ungehinderten Transport von mehreren Tausend m³ pro Stunde ermöglichen. Der Luftvolumenstrom ist im Datenblatt der Wärmepumpe angegeben. Ein grober Richtwert sind 250 m³/h pro kW Leistung. Der Volumenstrom der Viessmann Vitocal 350-A mit einer Leistung von 14 kW beträgt beachtliche 4000 m³ pro Stunde, das ist mehr als ein Kubikmeter pro Sekunde!

Bei der Auslegung des Kanalsystems muss der maximal zulässige Druckverlust beachtet werden. Dieser Wert befindet sich ebenfalls im Datenblatt der Wärmepumpe (Einheit Pascal, Abkürzung Pa). Der Druckverlust ist umso höher, je mehr Luft transportiert werden muss, je länger die Kanäle sind, je kleiner der Querschnitt ist und je mehr Bögen erforderlich sind. Bei kleinen Wärmepumpen sollte der Querschnitt zumindest 50 × 50 cm² betragen, bei Wärmepumpen mit hoher Leistung mehr (z. B. 80 × 80 cm²). Außerdem müssen die Widerstände der Außenabdeckungen bzw. Wetterschutzgitter beachtet werden.

Zwar werden Sie die Luftkanäle nicht wie in der schematischen Abbildung 2.6 quer durch den ganzen Keller leiten. Die Kanäle sollten ja so kurz wie möglich sein. Sie müssen aber unbedingt darauf achten, dass kein sogenannter »thermischer Kurzschluss« entstehen kann: Davon spricht man, wenn die kalte, ausgeblasene Luft beim Lufteinlass wieder angesaugt wird. In diesem Fall wird die Luft immer kälter; es kann ihr keine Wärme mehr entzogen werden, und die Wärmepumpe muss einen Heizstab verwenden, damit überhaupt noch Heizungswärme produziert werden kann (siehe auch Abschnitt 2.10).

Daher sollten die beiden Kanäle ausreichend weit voneinander entfernt sein. Soweit die räumlichen Gegebenheiten es zulassen, ist eine Überecklösung ideal, wo die Luft z. B. südseitig angesaugt und ostseitig ausgeblasen wird. Sie sehen schon: Die Realisierung der Luftkanäle ist oft das größte Hindernis bei einer Innenaufstellung einer Luftwärmepumpe.

Geräuschkulissen innen oder außen?

Ich werde gleich darauf eingehen: Gerade Luftwärmepumpen sind nicht ganz lautlos. Ob die Innenaufstellung diesbezüglich ein Vor- oder Nachteil ist, müssen Sie selbst entscheiden: Für die Innenaufstellung spricht, dass die Nachbarschaft nicht beeinträchtigt wird. Allerdings haben nun Sie selbst eine Lärmquelle im Haus. Das ist nur empfehlenswert, wenn der Technikraum gut schalldruckpegelisoliert von anderen Räumen ist, z. B. in einem Keller oder Nebengebäude oder der angrenzenden Garage.

Monoblock-Ausführung für DIY-Projekte

Dieses Buch erhebt nicht den Anspruch, Ihnen ausreichend Wissen für Selbstbauprojekte zu vermitteln. Die Heizungssanierung und der Einbau einer Wärmepumpe in Eigenregie können zwar viel Geld sparen, erfordern aber eine Menge Geschick, detailliertes Fachwissen und vor allem Erfahrung.

Im Internet gibt es diverse Anleitungen und Videos zu diesem Thema. Wenn Sie ein DIY-Projekt in Betracht ziehen, kommt eigentlich nur eine Monoblock-Wärmepumpe infrage. Der entscheidende Vorteil ist der abgeschlossene Kältemittelkreislauf, den Sie nie anrühren müssen. In Bastlerkreisen sehr beliebt sind Modelle von Panasonic mit den merkwürdigen Namen Geisha, Heisha oder Jeisha. Diese Namen sind auf jeden Fall leichter zu merken als Modellnummern wie WH-MDC05J3E5 für das 5-kW- Aquarea-Monoblockmodell in der aktuellen Generation J.

Wenn Sie ein Sanierungsprojekt in Eigenregie in Erwägung ziehen, werfen Sie einen Blick auf die folgende Seite. Dort finden Sie eine ganze Serie von Blog-Artikeln, die einen erfolgreichen Einbau einer Monoblock-Wärmepumpe beschreiben:

https://www.travelonmymind.de/geisha-heisha-jeisha-monoblock-von-panasonic

Split-Bauweise

Bei der Split-Bauweise wird die Luftwärmepumpe in zwei Teile zerlegt:

-

Der Außenteil, der nun etwas kleiner ausfällt, enthält den Ventilator und den Verdampfer.

-

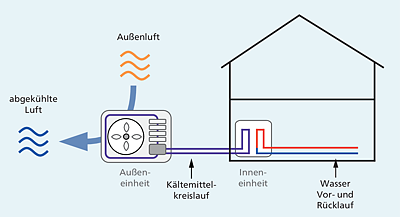

Der Innenteil beinhaltet die Steuerung und den Kondensator. Hier erfolgt also die Übertragung der im Kältemittel transportierten Wärme auf den Heizungskreislauf (siehe Abbildung 2.7).

Der Kältekreislauf durchläuft beide Geräteteile, führt also vom Außengerät zum Innengerät und wieder zurück.

Abbildung 2.7 Luft-Wasser-Wärmepumpe in Splitbauweise

Der Verdichter (Kompressor) kann je nach Bauweise im Innen- oder im Außengerät platziert werden. Modelle mit dem Kompressor im Innenteil haben den Vorteil, dass das Außenteil relativ leise ist. Einzig der Ventilator erzeugt ein Geräusch. Der Kompressor brummt jetzt aber innen, was unter Umständen nicht die Nachbarschaft, sondern Sie selbst stört.

Je nach Modell wird das Innengerät mit einem Puffer oder Warmwasserboiler zu einem »Hydraulik-Tower« kombiniert (siehe Abbildung 2.8). Zusammen mit der ebenfalls integrierten Umwälzpumpe wird die Wärmepumpe zum Komplettgerät, das sich ohne weitere Zusatzgeräte oder Puffer um die Austragung des Heizwassers und um die Warmwasserversorgung kümmert.

Abbildung 2.8 Luft-Wasser-Wärmepumpe in Splitbauweise mit integriertem Warmwasserboiler

Die Trennung zwischen Innen- und Außengerät hat mehrere Vorteile:

-

Es ist ausgeschlossen, dass der Kältemittelkreislauf bei einer Fehlfunktion einfriert. (Das Kältemittel hat einen viel tieferen Gefrierpunkt als Wasser.)

-

Die Isolierung der relativ dünnen Rohre des Kältemittelkreislaufs ist mit weniger Aufwand verbunden als bei Wasserleitungen für Vor- und Rücklauf.

-

Der Abstand zwischen dem Außengerät und dem Technikraum darf etwas größer sein als bei einem Monoblock-Gerät. Generell ist aber bei beiden Bauweisen ein möglichst kleiner Abstand zwischen Innen- und Außengerät anzustreben.

-

Falls sich der Kompressor bei dem von Ihnen gewählten Modell im Innengerät befindet, ist das Außengerät leiser. (Diesen Punkt müssen Sie bei der Modellauswahl recherchieren: Manche Hersteller von Split-Wärmepumpen bauen den Kompressor im Innengerät ein, andere platzieren ihn im Außengerät.)

Wo Licht ist, ist zumeist auch Schatten. Es gibt auch einige Argumente gegen die Splitausführung:

-

Der Kältemittelkreislauf ist wesentlich länger. Dementsprechend ist mehr Kältemittel erforderlich, unter Umständen ein Mehrfaches dessen, was in einem Monoblockgerät ausreicht.

Wie ich im Abschnitt 2.9 noch ausführen werde, sind Kältemittel recht unangenehme Chemikalien: Die meisten gängigen Substanzen sind giftig oder stark klimaschädlich. Sollte die Menge des Kältemittels 3 kg überschreiten, sind regelmäßige Dichtheitskontrollen erforderlich.

Immer mehr moderne Wärmepumpen verwenden Propan. Dieses Kältemittel ist weit weniger klimaschädlich und kann besonders hohe Vorlauftemperaturen erzielen; dafür ist es aber brennbar. Weil die Split-Ausführung relativ große Kältemittelmengen mit sich bringt, gibt es Luftwärmepumpen mit Propan aktuell nur in der Monoblock-Ausführung.

-

Der Kältemittelkreislauf muss von einem speziell ausgebildeten »Kältetechniker« ausgeführt werden. Die erforderliche Qualifikation wird in Deutschland »Kälteschein« genannt.

-

Splitgeräte sind – bei ansonsten gleicher Funktion – in der Regel ein wenig teurer als Monoblockgeräte. Auch die Installationskosten sind wegen des komplizierteren Handlings mit dem Kältemittel etwas höher.

Die mitunter schwierige Ableitung von Kondenswasser ist bei beiden Gerätetypen gleichermaßen erforderlich.

Kondenswasser (Kondensat)

Luftwärmepumpen entziehen der Außenluft Wärme. Dabei kondensiert das in der Luft enthaltene Wasser. Warme Luft nimmt mehr Wasser auf als kalte Luft. Sie kennen das aus dem Sommer, wenn es drückend heiß und schwül ist: Unangenehm ist nicht nur die Hitze, sondern auch die hohe Luftfeuchtigkeit. Wenn nun warme Luft abgekühlt wird, setzt sich Wasser an kühlen Oberflächen ab. Genau das passiert auch in der Wärmepumpe.

Das Kondensat ist ungiftig, es ist einfaches Kondenswasser. Sie müssen sich lediglich darum kümmern, dass das Wasser versickern kann bzw. mit der Hausentwässerung abgeleitet wird. Die Mengen können durchaus beträchtlich sein. Unter normalen Umständen sind ein paar Liter Kondensat pro Tag zu erwarten, in sehr seltenen Extremfällen können es bei einer leistungsstarken Wärmepumpe aber bis zu 50 Liter pro Tag werden.

Luftwärmepumpen werden im Freien in der Regel auf einen Betonsockel aufgestellt. Sie bzw. Ihre Fachfirma sollten sich schon bei der Errichtung dieses Sockels Gedanken darüber machen, ob das Wasser versickern kann bzw. wohin es abgeleitet werden soll.

Probleme mit dem Kondensatabfluss sind vor allem im Winter zu erwarten, wenn das Kondenswasser friert, bevor es versickern oder abfließen kann. Dann entsteht rund um die Wärmepumpe eine gefährliche Eisplatte (siehe Abbildung 2.9). Abhilfe schafft ein senkrechtes Abflussrohr, das bis unter die Frostgrenze in einen Sickerbereich führt. Alternativ muss das Abflussrohr im Winter beheizt werden, z. B. indem das Rohr parallel zum Heizungsrücklauf verlegt wird.

Abbildung 2.9 Vereister Boden rund um eine Luftwärmepumpe

Mengenabschätzung

Luft kann bei 20 °C und 100 % Luftfeuchtigkeit ca. 17 g Wasser aufnehmen. Wird die Luft durch die Wärmepumpe auf 15 °C abgekühlt, fallen knapp 4 g Kondenswasser an. Eine Wärmepumpe kann pro kW Leistung ca. 250 m³ Luft umsetzen. Eine Wärmepumpe mit 10 kW unter Volllast könnte also 2500 × 4 g Wasser pro Stunde produzieren, also ca. 10 Liter. Allerdings ist bei 20 °C Außentemperatur nicht zu erwarten, dass die Wärmepumpe mit Volllast arbeitet.

Bei niedrigeren Temperaturen enthält die Luft wiederum viel weniger Wasser, bei 0 °C maximal 5 g. Bei einer Abkühlung um 5 °C entstehen nur 1,5 g Kondensat. Das ergibt bei 10 kW Leistung unter Volllast weniger als 4 Liter Kondensat pro Stunde. Wenn die Wärmepumpe nun 12 Stunden unter Volllast arbeitet, erreichen wir die vorhin erwähnten 50 Liter. Wie gesagt, solche Mengen sind die Ausnahme, nicht die Regel! Aber natürlich muss der Kondensatabfluss damit zurechtkommen.

Vereisung

Im Winter kann nicht nur der Kondensatabfluss vereisen, auch in der Wärmepumpe selbst kann es zu Vereisungsproblemen kommen. Davon betroffen sind die Lamellen des Wärmetauschers des Verdampfers: Hier strömt die Außenluft auf das wesentlich kältere Kältemittel. Der Luft wird Wärme entzogen, es entsteht das vorhin erwähnte Kondensat. An Wintertagen mit hoher Luftfeuchtigkeit (denken Sie an nebliges Wetter Ende November) friert das Kondensat, bevor es abrinnen kann. Am ehesten tritt dieses Problem an Tagen auf, an denen Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt herrschen. Bei noch kälteren Temperaturen ist die Luft weniger feucht, die Vereisungsgefahr nimmt wieder ab.

In einem gewissen Ausmaß ist die Vereisung normal und stört den Betrieb nicht nennenswert. Es kann allerdings sein, dass die Steuerung der Wärmepumpe erkennt, dass die Luftzufuhr nicht ideal funktioniert. Dann wird der Ventilator auf eine höhere Drehzahl gestellt. Die Wärmepumpe wird lauter, die Laune der Nachbarn schlechter.

Mit zunehmender Vereisung wird der Luftstrom durch den Verdampfer aber schließlich so stark blockiert, dass der Verdampfer nicht mehr richtig funktioniert, die Außenluft das Kältemittel also nicht mehr erwärmen kann. Im schlimmsten Fall vereist sogar der Ventilator und kann sich nicht mehr drehen. Die Steuerung der Wärmepumpe erkennt dieses Problem und startet einen Abtauprozess:

-

Heißgasabtauung: Bei guten Geräten wird dazu der Kreislauf vorübergehend umgekehrt. Die Wärmepumpe verwendet also warmes Wasser aus dem Heizungskreislauf, um damit das Kältemittel und in weiterer Folge den Verdampfer zu erwärmen. Diese Methode wird auch »Heißgasabtauen« genannt. Während des Abtauprozesses kann die Wärmepumpe nicht heizen und entzieht dem Haus auch noch Wärme.

-

Elektrische Abtauung: Alternativ kann der Verdampfer auch mit einer elektrischen Heizung ausgestattet sein. Das ist konstruktiv einfacher, aber energetisch ineffizienter. Der Strombedarf der Wärmepumpe steigt vorübergehend stark an. Während bei einer Kreislaufumdrehung immer noch das Prinzip einer Wärmepumpe aufrecht bleibt (Leistungszahl größer 1), gilt dies beim elektrischen Abtauen nicht.

Nach dem Abtauen wird die Wärmepumpe nicht sofort wieder gestartet. Vielmehr gibt es noch eine Ruhezeit, in der das Wasser abtropfen kann. Wie auch immer die technische Durchführung aussieht: Die Enteisung kostet Energie, die an feuchten, kalten Tagen durchaus erheblich sein kann. Der Prozess kann sich im Verlauf eines Tages mehrfach wiederholen. Über das ganze Jahr gesehen sollte die Leistungszahl (genau genommen: die Jahresarbeitszahl) der Wärmepumpe durch die Enteisung aber nicht nennenswert sinken.

Wenn Ihre Wärmepumpe im Winter allerdings ständig vereist, liegt vermutlich ein technisches Problem vor, und Sie müssen Ihren Installateur bitten, sich das anzusehen. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Teile, ein undichter Kältemittelkreislauf, eine zu knappe Auslegung der Wärmepumpe oder ein ungünstiger Aufstellungsort mit unzureichender Luftzu- und -abfuhr. Unter Umständen kann es helfen, die Wärmepumpe vor Regen oder Schnee zu schützen, also zu überdachen (aber so, dass Luftzu- und -abfuhr nicht behindert werden!).

Generell gilt: Ihre Wärmepumpe wird besser funktionieren, wenn Sie an einem sonnigen, trockenen Ort wohnen. Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit an Seen, Flüssen sowie in Beckenlagen mit Tendenz zu Inversionslagen (Nebel) sind weniger gut geeignet. Wenn die Möglichkeit besteht, sollten Sie hier eine Erdwärmepumpe in Betracht ziehen.

Es gibt im Internet diverse Berichte von Wärmepumpenbetreibern, die am Vereisungsproblem und an der mangelnden Hilfeleistung durch Installateur- und/oder Herstellerfirma schier verzweifeln.

Lärmentwicklung

Das größte Problem von Luftwärmepumpen ist deren Lärmentwicklung. Zwar sind moderne Wärmepumpen viel leiser als ältere Modelle, aber ganz lautlos werden Wärmepumpen nie sein. Modulierende Modelle (siehe Abschnitt 2.10) sind immerhin in der Lage, in der Nacht die Leistung zu reduzieren und auf diese Weise die Schallausbreitung weiter zu reduzieren.

Warum kann eine Luftwärmepumpe nicht lautlos sein?

-

Zum einen müssen große Mengen Luft bewegt werden. Dazu ist ein Ventilator erforderlich. Grundsätzlich gilt: Je größer der Ventilator, desto besser! Das klingt auf den ersten Blick widersinnig, aber es gibt eine einfache Begründung für diese Regel: Ein Ventilator mit großem Durchmesser bewegt mit einer Umdrehung mehr Luft als ein kleineres Modell. Daher kann ein großer Ventilator langsamer und somit leiser laufen.

-

Zum anderen muss der Kompressor das Kältemittel verdichten. Der dafür erforderliche Motor läuft im Betrieb ununterbrochen. Selbst bei einer guten Schalldämmung des Wärmepumpengehäuses entstehen dabei Geräusche.

Ihre Pläne, eine Luftwärmepumpe zu installieren, werden in der Nachbarschaft daher auf wenig Begeisterung stoßen. Letztlich müssen Sie Gesetze einhalten, die die maximale Schallleistung je nach Wohngebiet festschreiben (siehe Abschnitt 7.5, »Gesetzliche Regeln für die Errichtung von Wärmepumpen«). Je nach Region ist die Aufstellung einer Luftwärmepumpe zudem genehmigungspflichtig.

Sollten Sie die vorgeschriebenen Mindestabstände nicht einhalten können, müssen Sie nach Alternativen suchen und z. B. eine Innenaufstellung einer Wärmepumpe anstreben (sei es eine Luftwärmepumpe in Monoblockausführung, sei es eine Erdwärmepumpe).

Aufstellungsort

Es ist gar nicht so einfach, den idealen Ort zur Aufstellung einer Luftwärmepumpe bzw. des Außenteils eines Split-Geräts zu finden:

-

In einigen Bundesländern Deutschlands muss die Wärmepumpe mindestens 3 m von der Grundstücksgrenze entfernt aufgestellt werden (siehe auch Abschnitt 7.5, »Gesetzliche Regeln für die Errichtung von Wärmepumpen«).

-

Die Wärmepumpe sollte möglichst nah zum Technikraum oder Heizungskeller platziert werden, um Energieverluste bei der Wärmeleitung zu vermeiden.

-

Die Wärmepumpe benötigt möglichst warme Luft. Insofern ist ein Platz südlich des Hauses besser geeignet als im nördlichen Schatten des Hauses. (Genau dort landet die Wärmepumpe oft aus ästhetischen Gründen. Der südseitige Garten soll frei von hässlicher Technik bleiben …)

-

Auf keinen Fall darf die Wärmepumpe in einer Senke oder Nische stehen, in der sich ein Kältesee bildet. Die Wärmepumpe saugt dann die kälter werdende Luft immer wieder neu an, es entsteht ein »thermischer Kurzschluss«.

-

Aufgrund von Lärmschutzregeln müssen Mindestabstände zum Haus (Schallreflexion) und zu den Nachbarn eingehalten werden.

-

Unter Umständen ist eine Einhausung in einem Nebengebäude oder Carport möglich, sofern die Luftzufuhr und -abfuhr nicht behindert werden.

-

Vergessen Sie schließlich nicht den Kondensatabfluss!