38 Pflege von Patienten mit Erkrankungen des endokrinen Systems

Anatomie und Physiologie im Fokus

(nach Silverthorn 2009)

Endokrines System im Überblick

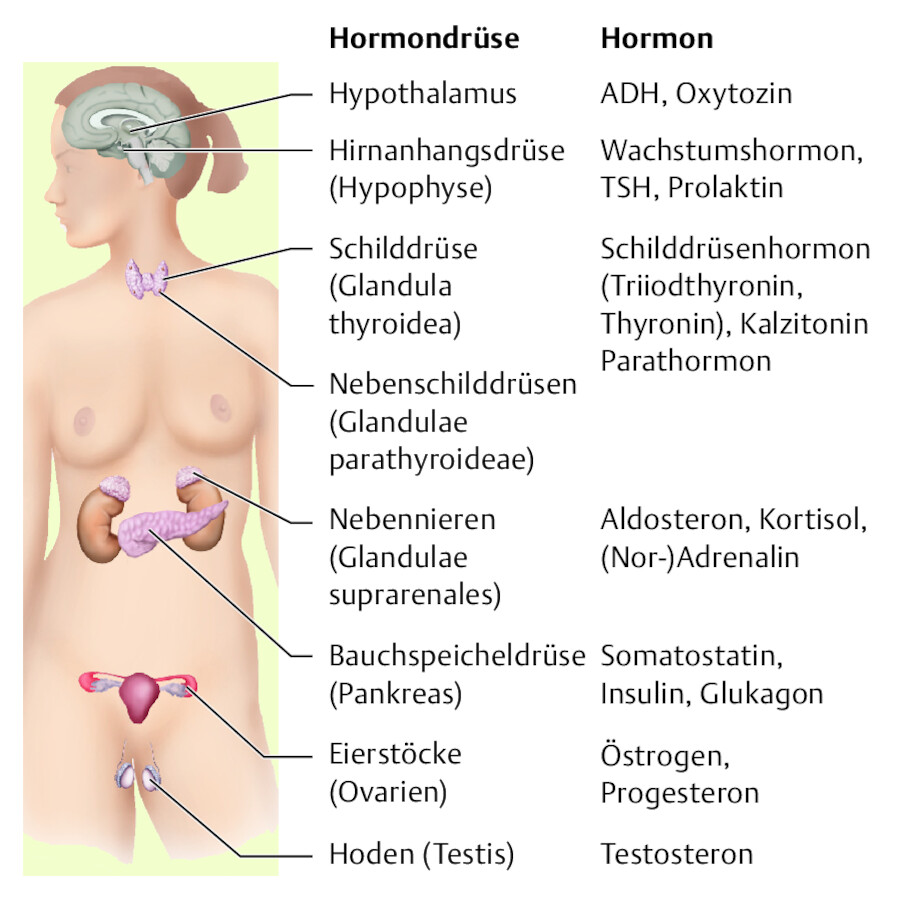

Der menschliche Körper benötigt für das sinnvolle Zusammenwirken aller Zellen ein System, das den gesamten Organismus zu einer funktionierenden Ganzheit koordiniert. Dazu steht neben dem Nervensystem vor allem das endokrine System zur Verfügung ( ▶ Abb. 38.1).

Endokrine Drüsen.

Abb. 38.1 Sie geben ihr Sekret (Hormone) unmittelbar in die Blutbahn ab. Einige dieser Drüsen sind anatomisch und funktionell eigenständige Organe (z. B. Schilddrüse), einige endokrin tätige Organe erfüllen noch andere Aufgaben (z. B. Bauchspeicheldrüse, Syn. Pankreas).

Beide Systeme vermitteln über Nervenimpulse Signale und Rückkoppelungen, die unterschiedliche Prozesse steuern können:

-

Wachstum und Entwicklung

-

Stoffwechsel (Ernährung)

-

Regulation des inneren Milieus (Homöostase: z.B. Temperatur, pH-Wert)

-

Fortpflanzung

-

Leistungsanpassung an Umwelteinflüsse

Um diese Aufgaben bewältigen zu können, bedarf es eines guten Zusammenspiel des endokrinen Systems mit dem Nervensystem. Das autonome Nervensystem (N. sympathicus und N. parasympathicus) leitet schnell Signale weiter (elektrisch-nerval), wenn ein Organ umgehend gehemmt oder angeregt werden soll. Das endokrine System reagiert im Gegensatz zum schnellen Nervensystem langsam, aber beständig. Dazu werden über den Blutweg Signale, sog. Botenstoffe, gesendet.

Hormone

Das Wort „Hormon“ kommt vom griech. „horman“ = in Bewegung setzen, antreiben, anregen. Bei einem Hormon handelt es sich um eine Substanz, die durch endokrine Zellen oder endokrine Drüsen ins Blut ausgeschüttet und zu einer entfernten Zielzelle transportiert wird, wobei bereits eine sehr niedrige Konzentration die Wirkung hervorruft. Es handelt sich also um chemische Botenstoffe, die nach ihrer Struktur in Peptide, Steroide und Amine klassifiziert werden. ▶ Tab. 38.1 zeigt eine beispielhafte Einteilung der Hormone nach ihrer Struktur.

Die Wirkung dieser Hormone beruht auf folgenden Mechanismen:

-

Kontrolle der Geschwindigkeit von enzymatischen Reaktionen.

-

Kontrolle des Transports von Ionen oder Molekülen durch die Zellmembran.

-

Kontrolle der Genexpression und somit der Synthese von Proteinen.

Einzelne Hormone (z. B. Insulin und Glukagon) arbeiten als Gegenspieler. Die hormonelle Steuerung kann wie ein Zahnradgetriebe gesehen werden, bei dem alles in einem Funktionskreislauf miteinander verbunden ist.

|

Substanzklasse |

Anatomische Lage |

Drüse oder Zellen |

Hormone |

Ziele |

Hauptwirkung |

|

Peptide |

Adenohypophyse |

Drüse |

Prolaktin (PRL) |

Brust |

Milchproduktion |

|

Thyrotropin (TSH) u.v.m. |

Schilddrüse |

Synthese/Freisetzung von Schilddrüsenhormonen |

|||

|

Bauchspeicheldrüse |

Drüse |

Insulin, Glukagon, Somatostatin |

verschiedene Gewebe |

Stoffwechsel von Glukose und anderen Nährstoffen |

|

|

Magen und Dünndarm |

Zellen |

Gastrin, Sekretin u.v.m. |

Verdauungstrakt und Pankreas |

fördert die Verdauung/Absorption von Nährstoffen |

|

|

Steroide |

Hoden |

Drüse |

Androgen |

verschiedene Gewebe |

Spermienproduktion, sekundäre Geschlechtsmerkmale |

|

Eierstöcke |

Drüse |

Östrogen, Progesteron |

verschiedene Gewebe |

||

|

Amine |

Epiphyse |

Drüse |

Melatonin |

beim Menschen unklar |

zirkadianer Rhythmus |

|

Nebennierenmark |

Drüse |

Adrenalin, Noradrenalin |

verschiedene Gewebe |

Kampf-Flucht-Reaktion |

Steuerung

Viele Funktionen im endokrinen System werden im Gehirn, im sog. Hypothalamus-Hypophysen-System, reguliert. Nervale Reize werden dabei in hormonelle Botenstoffe umgesetzt. Verschiedene Faktoren, wie Einflüsse der Außenwelt und/oder des Organismus sowie psychisch-emotionale Eindrücke, werden als Signal im Gehirn verarbeitet. Es folgt die Ausschüttung von Hormonen des Hypothalamus, die auf die Hypophyse wirken. Besonders der Hypophysenhinterlappen (Adenohypophyse) mit seinen neuroendokrinen Zellen produziert verschiedene Hormone, die vorwiegend auf endokrinen Drüsen des Körpers, wie z.B. die Schilddrüse, wirken. Eine konstante und kontrollierte Konzentration von Hormonen wird im Blut durch sog. Rückkopplungsvorgänge erreicht. Durch die vermehrte Ausschüttung einiger Hormone werden andere gedrosselt, was dazu führt, dass der Körper variabel auf vielerlei Reize reagieren kann. Bei erhöhter Konzentration wird die Produktion gedrosselt (Hypothalamus-Hypophysen-System). Kommt es zu einem Ausfall eines Stellgliedes (einer Drüse oder auch nur eines Hormons) erfolgt eine fehlerhafte Kettenreaktion. Meist ist dann eine medizinische Therapie notwendig.

In diesem Kapitel werden aus dem großen Spektrum der Endokrinopathien 2 der am häufigsten vorkommenden Krankheitsbilder mit der adäquaten Pflege vorgestellt:

-

Pflege von Menschen, die an Diabetes mellitus erkrankt sind

-

Pflege von Patienten, die an der Schilddrüse erkrankt sind

38.1 Pflege von Menschen mit Diabetes mellitus

Anatomie und Physiologie im Fokus

(nach Silverthorn 2009)

Aufbau und Funktion des Pankreas im Überblick

Hinter dem Magen und vor der Wirbelsäule liegt die Bauchspeicheldrüse (Pankreas). Das Pankreas besitzt exokrine und endokrine Funktionen:

-

exokrine Funktion: Enzyme werden zur Verdauung von Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett produziert und in den Dünndarm abgegeben.

-

endokrine Funktion: Hormone werden gebildet und direkt ins Blut abgegeben.

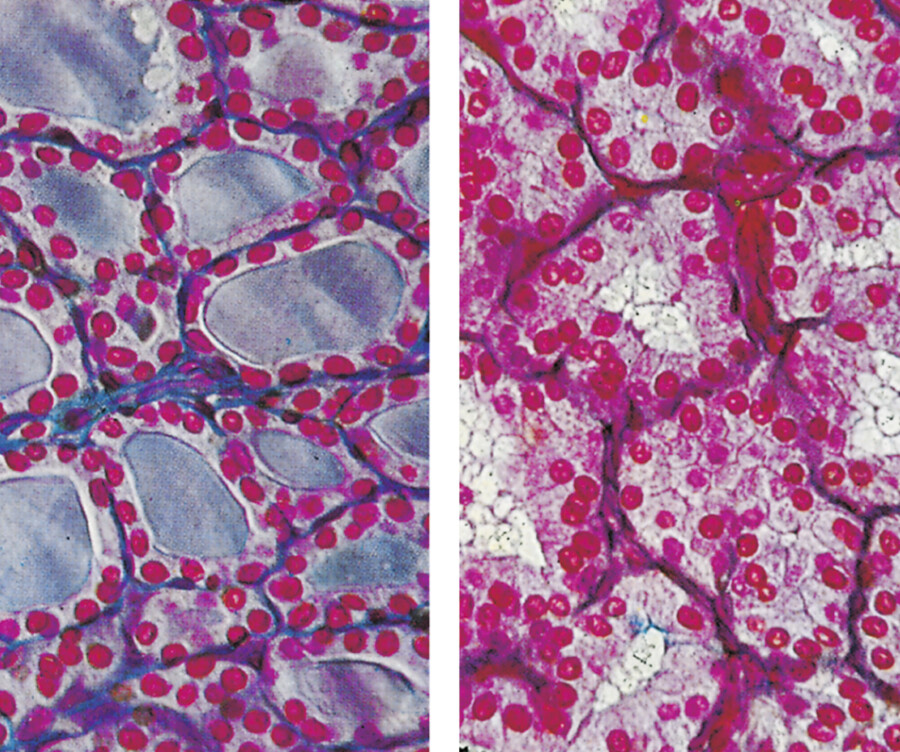

In den endokrinen Langerhans-Inseln ( ▶ Abb. 38.2) der Bauchspeicheldrüse werden 3 für die Blutzuckerregulation wichtige Hormone gebildet, die anschließend ins Blut abgegeben werden.

Inselorgan im Pankreasschwanz.

Abb. 38.2 Zwischen den Drüsenazini des Pankreas liegen die hormonsezernierenden Zellen der Langerhans-Inseln.

-

β-Zellen produzieren Insulin: senkt den Blutzuckerspiegel, fördert die Glykogenspeicherung und hemmt die Lipolyse; wirkt antagonistisch zu Glukagon

-

α-Zellen produzieren Glukagon: erhöht den Blutzuckerspiegel und baut über den Leberstoffwechsel Glykogen ab; wirkt antagonistisch zu Insulin

-

δ-Zellen produzieren Somatostatin: hemmt die Freisetzung von Glukagon und Insulin

Je nach Höhe des Blutzuckerspiegels wird Insulin direkt in das Blut abgegeben. Dort wirkt es als Schlüssel an einem Rezeptor und öffnet der Glukose die Tür zu einer Zelle; der Blutzuckerspiegel sinkt. Darüber hinaus reguliert Insulin das Speichern überschüssiger Glukose in Muskel und Leber als Glykogen und die Abgabe von Speicherglukose (Glykogenolyse) aus der Leber ins Blut. Insulin wirkt anabol, es baut Fett auf (Lipogenese) und reguliert den Eiweißstoffwechsel.

Als Schlüsselhormone regulieren Insulin und Glukagon den Kohlenhydrat-, Eiweiß- und Fettstoffwechsel. Zudem wird der Blutzuckerspiegel konstant gehalten.

38.1.1 Medizinischer Überblick

38.1.1.1 Definition

Diabetes mellitus ist eine Stoffwechselkrankheit, die den Kohlenhydrat-, Eiweiß- und Fettstoffwechsel betrifft. Glukose, die von außen in den Körper gelangt, wird nicht mehr ausreichend verwertet (Bahrmann 2014). Bei den unterschiedlichen Formen des Diabetes mellitus handelt es sich um heterogene Stoffwechselstörungen, eine zentrale Rolle spielt das Hormon Insulin.

Beim Diabetes mellitus liegt entweder

-

eine gestörte Insulinsekretion oder/und

-

eine verminderte Insulinwirkung vor.

Zentrales Leitsymptom ist die chronische Hyperglykämie.

38.1.1.2 Häufigkeit

In regelmäßigen Abständen veröffentlicht die „International Diabetes Federation (IDF)“ aktuelle Zahlen rund um das Thema Diabetes mellitus. Schätzungen zufolge sind weltweit ca. 415 Millionen Menschen an Diabetes mellitus erkrankt. Hinzu kommen 318 Millionen Menschen, die aufgrund einer gestörten Glukosetoleranz ein erhöhtes Risiko besitzen, an Diabetes mellitus zu erkranken. Für 2040 prognostiziert die IDF einen Anstieg der Erkrankten auf über 640 Millionen (International Diabetes Federation 2015). Zu Recht spricht die IDF von einer der größten Gesundheitsgefahren unseres Jahrhunderts.

Aktuellen Zahlen der „Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG)“ zufolge leiden in Deutschland rund 7,6 Millionen Menschen an Diabetes mellitus. Die meisten Betroffenen haben einen Diabetes mellitus Typ 2. Dieser Typ betrifft meist erwachsene Menschen. Doch aufgrund der zunehmend ungesunden Lebensweise und des damit einhergehenden Anstiegs der Zahl adipöser Kindern und Jugendlicher ist auch deren Erkrankungsrisiko nicht unbeträchtlich gestiegen. Die Deutsche Diabetes-Hilfe spricht hier von ca. 200 Neuerkrankungen jährlich.

Auch die Zahlen der an Diabetes mellitus Typ 1 erkrankten Menschen steigt, liegt jedoch weit unter der der an Diabetes mellitus Typ 2 erkrankten. So lebten 2015 in Deutschland rund 30 500 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 0 und 19 Jahren mit dieser Stoffwechselerkrankung (DiabetesDE 2016).

38.1.1.3 Klassifikation

Eine einheitliche Klassifikation der Kriterien zur klinischen Definition der vielfältigen Diabetesformen erleichtert Diagnose, Therapie und Pflege. Damit dies von allen Beteiligten durchgeführt werden kann, sind Diagnose und Therapie des Diabetes international und national festgelegt. Die WHO klassifiziert verschiedene Diabetestypen, die national von der DDG übernommen werden. Die aktuelle Klassifikation sieht wie folgt aus (Kerner u. Brückel 2015):

Diabetes mellitus Typ 1 (DMT 1) Die Erstmanifestation dieser Form betrifft vorwiegend Kinder und Jugendliche und tritt im Vergleich zum DMT2 relativ selten auf.

Eine Sonderform, die ebenfalls dem DMT1 zugeordnet wird, der LADA (Late onset autoimmunity diabetes in the adult). Gemeint ist ein verzögert auftretender autoimmunbedingter Diabetes beim Erwachsenen.

Diabetes mellitus Typ 2 (DMT 2) Dieser Typ stellt die häufigste Form des Diabetes mellitus dar und betrifft meistens Erwachsene ab dem 40. Lebensjahr.

Gestationsdiabetes Als Gestationsdiabetes wird eine Glukosetoleranzstörung bezeichnet, die erstmals in der Schwangerschaft auftritt, oder diagnostiziert wird. Der Gestationsdiabetes kommt häufig vor – ca. 5 % aller Schwangeren sind betroffen. Unbehandelt bestehen sowohl für die Mutter als auch für das Kind z.T. erhebliche Risiken. Um diese zu minimieren, ist die blutzuckergestützte Diagnostik seit 2012 fester Bestandteil der Schwangerenvorsorge.

Andere spezifische Diabetes-Typen Diese Formen treten eher selten auf und sind verschiedensten Ursachen zuzuordnen:

-

Erkrankungen des exokrinen Pankreas, z. B. Pankreatitis, zystische Fibrose

-

Endokrinopathien, z. B. Cushing-Syndrom, Akromegalie

-

medikamentös induziert (Glukokortikoide, Alpha-Interferon)

-

genetische Defekte der β-Zell-Funktion, z.B. MODY-Formen (Maturity-Onset Diabetes of the Young. Frei übersetzt: Erwachsenendiabetes, der beim Jugendlichen auftritt)

-

genetische Defekte der Insulinwirkung

-

Infektionen

-

seltene Formen eines autoimmun vermittelten Diabetes mellitus

Diabetes mellitus Typ 1

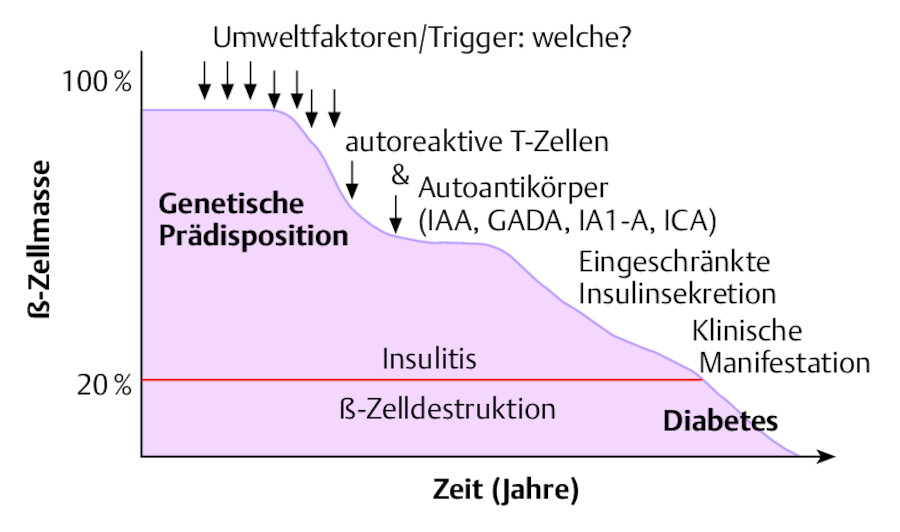

Diabetes mellitus Typ 1 entsteht durch eine pathogenetische Immunreaktion (Autoimmunerkrankung). Es besteht eine genetische Prädisposition, Autoantikörper gegen körpereigene β-Zellen zu bilden.

So kommt es zunächst zu einem relativen Insulinmangel, der sich mit Fortschreiten der Erkrankung zügig zu einem totalen Mangel entwickelt. Die regelmäßige und individuell angepasste Gabe von Insulin ist daher überlebensnotwendig. Grundsätzlich kann der DMT1 in jedem Lebensalter auftreten; die Erstmanifestation erfolgt jedoch meist in der Kindheit oder Jugend. Neben der genetischen Disposition spielen exogene Trigger (äußere Auslöser), wie z.B. Viruserkrankungen oder andere Umwelteinflüsse, ebenfalls eine Rolle. Die meisten Patienten sind nicht übergewichtig, jedoch gibt es auch Fälle, in denen eine ausgeprägte Adipositas vorliegt (Danne, Kordonouri u. Lange 2015).

Diabetes mellitus Typ 2

Der Diabetes mellitus Typ 2 unterliegt anderen Entstehungsprozessen als der Diabetes mellitus Typ 1. Diese sind komplex und haben zahlreiche Ursachen. Im Gegensatz zum DMT1 sind die β-Zellen zunächst funktionstüchtig und produzieren Insulin.

Zu Beginn der Erkrankung liegt eine verminderte Wirksamkeit des Insulins an den Rezeptoren der Zielzelle vor, es besteht eine sog. Insulinresistenz. Folglich wird die Glukose nicht schnell genug und in ausreichendem Umfang über die Zellmembran in die Zielzelle geschleust. Dadurch bildet sich ein „Rückstau“ der Glukose im Blut. Als Reaktion auf diesen Zustand produzieren die β-Zellen mehr Insulin.

Durch die vermehrte Insulinproduktion soll der hohe Blutzucker ausgeglichen werden. Doch stattdessen kommt es zur sog. Down-Regulation der Rezeptoren.

Down-Regulation Die Down-Regulation ist ein Mechanismus, der die Zelle vor einem Überangebot an Insulin schützen soll. Die Sensibilität der Zellmembranrezeptoren wird also herabgesenkt, die Insulinwirksamkeit weiter reduziert.

Schreitet die Erkrankung weiter voran, lassen die β-Zellen sowohl mit der Schnelligkeit als auch der Menge der Insulinausschüttung nach und es entsteht ein Insulinmangel, der sich in einem Diabetes Typ 2 manifestiert.

Risikofaktoren Diabetes mellitus Typ 2 Das Risiko, an einem Diabetes mellitus Typ 2 zu erkranken, ist multifaktoriell. Man unterscheidet beeinflussbare Faktoren (z.B. Bewegungsmangel, Übergewicht) und nicht beeinflussbare Faktoren (z.B. genetische Disposition). Ist ein Elternteil an Diabetes mellitus erkrankt, vererbt er mit 40%iger Wahrscheinlichkeit den Diabetes mellitus an seine Nachkommen (Hien, Böhm, Claudi-Böhm et al. 2013).

Merke

Die pathologischen Stoffwechselveränderungen, die sich gegenseitig verstärken, werden auch als „Metabolisches Syndrom“ (abdominale Adipositas, Hyperinsulinämie/Insulinresistenz, gestörte Glukosetoleranz, Dyslipoproteinämie, Hypertonie, Albuminurie) bezeichnet (DGG Preisempfehlung).

38.1.1.4 Symptome

Diabetes mellitus Typ 1

Der Diabetes mellitus Typ 1 manifestiert sich i. d. R. scheinbar plötzlich. Wie aus ▶ Abb. 38.3 ersichtlich, verläuft der Autoimmunprozess längere Zeit, bis die klassischen Symptome auftreten. Dies sind:

Verlauf des Diabetes mellitus Typ 1.

Abb. 38.3 Der Autoimmunprozess dauert längere Zeit, bis die klassischen Symptome auftreten.

-

Polyurie – die abnorm hohe Blutglukose wird im Tubulus nicht rückresorbiert, bindet Wasser und führt zu großen Mengen an Urin

-

Polydipsie – aufgrund des hohen Flüssigkeitsverlustes trinken die Betroffenen 4 – 5 l tgl.

-

Gewichtsabnahme – die Glukose gelangt nicht in die Körperzellen und der Körper baut zur Glukosebildung Fett (Lipolyse) und Eiweiß (Proteolyse) ab

-

trockene Haut, Juckreiz, entzündliche Hautveränderungen wie Furunkel usw.

-

Leistungs- und Konzentrationsschwäche, ausgeprägte Abgeschlagenheit und Müdigkeit

-

Ketoazidose durch ungehemmten Fettabbau führt zur Übersäuerung des Blutes und geht bei fehlender Insulinsubstitution schnell in ein ▶ ketoazidotisches Koma über

Die eindeutigen Anzeichen bedürfen i. d. R. keiner weiteren Diagnostik als der Bestimmung des Blutzuckers und des Azetons im Urin.

Diabetes mellitus Typ 2

Der Diabetes Typ 2 wird häufig zufällig befundet, weil die Symptome weniger auffällig sind als beim Typ 1; der Organismus gewöhnt sich an die erhöhten Blutzuckerwerte. Symptome für einen Diabetes mellitus Typ 2 sind

-

Hyperglykämie, Glukosurie, Exsikkose,

-

Müdigkeit, Abgeschlagenheit,

-

Mykosen, Pruritus,

-

Polyurie und Polydipsie nur in Ausnahmefällen,

-

bereits vorhandene Folgeerkrankungen, z. B. Polyneuropathie oder Retinopathie.

▶ Tab. 38.2 zeigt die Unterschiede zwischen den beiden häufigsten Diabetestypen.

|

Diabetes mellitus Typ 1 (DMT 1) |

Diabetes mellitus Typ 2 (DMT 2) |

|

Synonyme |

|

|

insulinpflichtiger Diabetes; IDDM; jugendlicher Diabetes |

nicht primär insulinpflichtiger Diabetes; NIDDM; Erwachsenen- oder Altersdiabetes |

|

Alter |

|

|

vorwiegend Kinder, Jugendliche |

> 40. Lebensjahr |

|

Krankheitsbeginn und -verlauf |

|

|

schnelle Entwicklung mit Polyurie und Polydipsie oft dramatischer Beginn mit ausgeprägter Exsikkose Betroffene sind sehr krank: 5 – 15 % Erkrankungsbeginn mit einer Ketoazidose |

keine auffälligen Anzeichen; häufig Zufallsbefund evtl. hyperosmolares Koma mit Exsikkose und neurologischen Ausfallzeichen, keine Ketoazidose |

|

Körpergewicht und Folgeerkrankungen |

|

|

vorwiegend schlanke Menschen, Gewichtsverlust |

übergewichtige Menschen und häufig schon nachweisbare Folgeerkrankungen, oft KHK, Hypertonus |

|

Sehvermögen |

|

|

Sehverschlechterung (osmotisch aufquellende Linse) |

Sehverschlechterung (osmotisch aufquellende Linse) |

|

Leistungsfähigkeit |

|

|

auffällige körperliche und mentale Leistungsminderung, Schulprobleme |

auf Nachfrage Müdigkeit oder Schläfrigkeit |

38.1.1.5 Diagnostik

Zur Diagnose eines Diabetes mellitus wird ein Anamnesegespräch (Familienanamnese) mit dem Betroffenen geführt und der Patient körperlich untersucht. Zudem wird der Nüchternblutzucker ( ▶ Tab. 38.3 ), ein Oraler Glukosetoleranztest (OGTT) und ggf. auch weitere technische Untersuchungen (z.B. EKG) durchgeführt (Landgraf, Kellerer, Fach et al. 2015).

Der OGTT wird nach den Kriterien der WHO durchgeführt ( ▶ Tab. 38.4 ). Zu Testbeginn werden 75g Glukose in 300 ml Wasser (Kinder 1,75 g/ kgKG, max. 75 g) aufgelöst und getrunken. Begleitend werden Blutentnahmen zu Testbeginn und nach 120 Min. durchgeführt.

Praxistipp

Folgende Punkte sind bei der Durchführung des OGT-Tests zu beachten:

-

nicht bei akuten Erkrankungen (Infekt, Fieber)

-

≥ 3 Tage vor dem Test kohlenhydratreiche Kost (≥ 150 g KH pro Tag)

-

2 Tage vor dem Test kohlenhydratreiche Kost

-

ggf. Absetzen spezieller Medikamente: (z.B. Prednisolon, L-Thyroxin u.a.)

-

10–16 Std. vor dem Test: Nahrungskarenz, nicht rauchen, kein Sport

-

während des Tests: nüchtern, keine Bewegung, nicht rauchen

Besteht bei einem Patienten eine Auffälligkeit des OGTT, kann dies ein Hinweis auf die Entstehung eines Diabetes mellitus sein. Die abnorme Nüchternglukose (Impaired Fasting Glukose = IFG) bzw. gestörte Glukosetoleranz (Impaired Glukose Tolerance = IGT) ist assoziiert mit dem Auftreten erster Folgeerkrankungen, wie z.B. Makroangiopathien (BÄK 2014, KBV 2014, AWMF 2014). Risikopatienten wird empfohlen, lebensmodifizierende Maßnahmen vorzunehmen (z.B. Gewichtsreduktion).

Merke

Frühe Interventionsmaßnahmen können bei einer gestörten Glukosetoleranz präventiv wirksam sein. Durch eine Lebensstiländerung (z.B. mehr Bewegung, gesunde Ernährung usw.) und ggf. den Einsatz von Medikamenten kann einer Diabetesmanifestation vorgebeugt werden (Hien et al. 2013).

Die Bestimmung der Blutglukose kann über verschiedene Probenarten erfolgen. Dabei ist zu beachten, dass die Werte zwischen den einzelnen Messverfahren variieren können. Die Glukosewerte im Plasma liegen in der Regel 10–15 % über denen des Vollblutes (diabetesDE) ( ▶ Tab. 38.3 ).

|

Regelhafte Glukosewerte |

Gestörte Nüchternglukosewerte (IFG) |

Diagnostische Kriterien für Diabetes mellitus |

|

|

Plasma, venös |

<100 mg/dl <5,6 mmol/l |

≥100 mg/dl / <126 mg/dl ≥5,6 mmol/l / <7,0 mmol/l |

≥126 mg/dl ≥7,0 mmol/l |

|

Vollblut, kapillär |

<90 mg/dl <5,0 mmol/l |

≥90 mg/dl / <110 mg/dl ≥5,0 mmol/l / <6,1 mmol/l |

≥110 mg/dl <6,1 mmol/l |

|

Regelhafte Glukosewerte nach 2 Std. |

Gestörte Glukosetoleranz (IGT) nach 2 Std. |

Diagnostische Kriterien für Diabetes mellitus |

|

|

Plasma, venös |

<140 mg/dl <7,8 mmol/l |

≥140 mg/dl / <200 mg/dl ≥7,8 mmol/l / <11,1 mmol/l |

≥200 mg/dl ≥11,1 mmol/l |

|

Vollblut, kapillär |

<140 mg/dl <7,8 mmol/l |

≥140 mg/dl / <200 mg/dl ≥7,8 mmol/l / <11,1 mmol/l |

≥200 mg/dl ≥11,1 mmol/l |

HbA1c-Wert (glykosyliertes Hämoglobin) Der HbA1c-Wert ist ein Maß für die Qualität der Blutzuckereinstellung der vergangenen 8–12 Wochen. Glukose lagert sich irreversibel an Hämoglobin an. Dieser Prozess wird als Glykierung bezeichnet.

Normalerweise wird der HbA1c alle 3 Monate bestimmt und lässt retrograde Rückschlüsse auf die Stoffwechseleinstellung zu. Die Bestimmung des HbA1c und die täglichen Blutzuckerwerte sind unerlässlich für therapeutische Entscheidungen. Falsche Werte können vorliegen bei einer verkürzten Erythrozytenlebensdauer, Hämoglobinopathien, Niereninsuffizienz.

In Deutschland wird der HbA1c oft noch in Prozent (%) angegeben. International wird inzwischen jedoch die Einheit Promille (‰) bevorzugt, also mmol Glukose pro mol Hämoglobin. Beide Angaben sind in der Praxis anzutreffen.

Fallbeispiel

Frau Sendlinger ist 68 Jahre alt. Seit dem Tod ihres Ehemanns vor 2 Jahren lebt sie allein in ihrer Eigentumswohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses. Frau Sendlinger hat eine verheiratete Tochter, die ca. 300 km entfernt wohnt.

Im Alter von 65 Jahren wird bei Frau Sendlinger ein Diabetes mellitus Typ 2 diagnostiziert, der zunächst mit oralen Antidiabetika behandelt wird. Nach einer Schulung wird Frau Sendlinger im Alter von 67 Jahren auf eine konventionelle Insulintherapie mit morgens 40 IE und abends 24 IE Mischinsulin eingestellt. Frau Sendlinger hat einen BMI-Wert von 30 und einen Blutdruck von 155/90 mmHg, wobei Blutdruckspitzen bis 190/110 mmHg vorkommen. Der HbA1c-Wert im letzten halben Jahr liegt bei 8 % (64 mmol/mol).

Vor 2 Jahren erlitt Frau Sendlinger einen leichten Schlaganfall, von dem eine leichte Bewegungseinschränkung des linken Armes sowie eine Sensibilitätsstörung der linken Hand zurückgeblieben sind, die sie als Rechtshänderin nur gering behindern. Nach der Erholungsphase kann sich Frau Sendlinger weiterhin selbst versorgen.

Frau Sendlinger hat zunehmend Schwierigkeiten, die Treppe zu ihrer Wohnung in den dritten Stock zu bewältigen. Dabei klagt sie über Schmerzen in den Beinen. An der linken Ferse hat sich eine dicke Hornhautschicht entwickelt und die Zehenzwischenräume weisen eine Mykosis auf. An der dritten Zehe des linken Fußes hat sich ein Hühnerauge (Clavus) gebildet.

Frau Sendlinger hat guten Kontakt zu ihren Nachbarn, die sich etwas um sie kümmern. Sie ist geistig noch fit, nimmt regelmäßig an den Treffen des Seniorenkreises ihrer Gemeinde teil und unternimmt gerne Ausflüge. An Sonntagen trifft sie sich mit ihrer Freundin zu Kaffee und Kuchen.

Seit Wochen fühlt sich Frau Sendlinger nicht ganz wohl und klagt immer wieder über Schwindelanfälle und Schwächegefühl. Beim Kaffee am letzten Wochenende fällt der Freundin Frau Hübner auf, dass Frau Sendlinger wenig isst, obwohl die Mokkacremetorte ihr erklärter Lieblingskuchen ist. Sie trinkt auch weniger als sonst. Als Frau Hübner sie darauf anspricht, sagt Frau Sendlinger: „Ich bin seit ein paar Tagen nicht so richtig auf dem Damm, mir wird immer schwindlig und ich fühle mich müde und schlapp, zudem muss ich dauernd auf die Toilette.“ Frau Hübner entgegnet darauf: „Wenn du dir die Blase verkühlt hast, dann solltest du dringend zum Arzt gehen.“ Frau Sendlinger entgegnet darauf: „Ich trinke morgens und abends meinen Blasentee, der hat mir schon öfter geholfen. Und bei diesen Temperaturschwankungen ist es kein Wunder, dass ich Kreislaufprobleme habe. Das geht wieder vorüber, da muss ich nicht zum Arzt gehen, der kann mir ja doch nicht helfen. Der sagt höchstens wieder, dass ich Diät halten soll.“

Als eine Nachbarin am Sonntagvormittag bei Frau Sendlinger läutet, um sie zur Kirche abzuholen, trifft sie diese verwirrt, unruhig und desorientiert in der Wohnung an und ruft den Notarzt. Dieser holt von der Nachbarin nähere Informationen über Frau Sendlinger ein. Er erfährt ihre Vorgeschichte und weist sie mit Verdacht auf einen erneuten Apoplex in die Klinik ein.

Eine erste schnelle Einschätzung durch die aufnehmende Gesundheits- und Krankenpflegerin ergibt: Die Patientin wirkt verwirrt, spricht verwaschen. Die Patientin ist stark exsikkiert. Die Blutzuckermessung ergibt einen Blutzucker von 421 mg/dl (23,4 mmol/l). Der Blutdruck beträgt 186/102 mmHg am rechten Arm und 178/98 mmHg am linken Arm. Das Ergebnis der Blutanalyse zeigt eine Hypokaliämie sowie erhöhte Fettstoffwechselwerte.

38.1.1.6 Therapie

Das therapeutische Handlungsfeld bei Diabetes mellitus ist vielfältig und geht weit über die rein medikamentöse Therapie hinaus. So ist die genaue Betrachtung des Lebensstils ebenso wichtig wie die Teilnahme an speziellen Schulungen und die Anleitung nahestehender Angehöriger (z.B. Eltern, Ehepartner etc.).

Diabetes mellitus Typ 1

Die Therapie des DMT1 wird heute stärker denn je an den individuellen Bedürfnissen des Patienten ausgerichtet. Die Betroffenen müssen wegen der fortschreitenden autoimmun gesteuerten Zerstörung der körpereigenen Insulinzellen lebenslang mit Insulin behandelt werden. Das Therapieziel ist ein normaler oder normnaher Blutzucker ( ▶ Tab. 38.5 ), um mögliche diabetesbedingte Folgeerkrankungen zu vermeiden und ▶ akute Entgleisungen wie ketoazidotisches Koma oder Hypoglykämie zu verhindern.

Lebensphase Kind

DMT1

Neueste Therapieansätze bei DMT1 basieren darauf, dass Kinder mit DMT1 gesunde Kinder sind, die sich lediglich durch einen Insulinmangel auszeichnen (Danne, Kordonouri u. Lange 2015).

|

Orientierungsgröße |

stoffwechselgesund |

gut |

mäßig (Maßnahmen empfohlen) |

schlecht (Maßnahmen erforderlich) |

|

Blutglukose (BG) präprandial (vor dem Essen) oder nüchtern |

3,6–5,6 65–100 |

5–8 90–145 |

> 8 > 145 |

> 9 > 162 |

|

BG postprandial (nach dem Essen) |

4,5–7,0 80–126 |

5–10 90–180 |

10–14 10–250 |

> 14 > 250 |

|

nächtliche BG |

3,6–5,6 65–100 |

4,5–9 80–162 |

< 4,2 oder >9 < 75 oder >162 |

< 4,0 oder > 11 < 70 oder > 200 |

|

HbA1c-Wert in % |

< 6,05 |

< 7,5 |

7,5–9 |

> 9 |

Diabetes mellitus Typ 2

Die Therapie des DTM2 zielt ebenso wie die Therapie bei DTM1 auf eine normale Blutglukose ab, unterscheidet sich von dieser jedoch aufgrund der unterschiedlichen Entstehungsursache wesentlich im Therapieansatz. Dieser basiert bei DTM2 auf einer Anpassung des Lebensstils. Eine Ernährungsumstellung und regelmäßige Bewegung sind die Grundlage. Langfristig sollte eine Gewichtsreduktion angestrebt werden ( ▶ Tab. 38.6 ). Auch das Rauchen sollte eingestellt werden, um das Risiko z.B. für mikro- und makrovaskuläre Folgeerkrankungen zu reduzieren (Landgraf et al. 2015).

|

Indikatior |

Therapieziel |

|

Präprandiale Plasmaglukose (venös)/nüchtern |

100–125 mg/dl oder 5,6–6,9 mmol/l |

|

Postprandiale Plasmaglukose (venös) |

140–199 mg/dl oder 7,8–11,0 mmol/l |

|

HbA1c |

|

|

Lipide |

|

|

Gewichtsabnahme bei Übergewicht |

|

|

Bluthochdruck |

|

Je nach Stadium der Erkrankung werden Antidiabetika und/oder Insulin verordnet. Ziel dieser zahlreichen Maßnahmen ist eine verbesserte Stoffwechsellage mit vermindertem Risiko für Folgeerkrankungen. Sind Begleiterkrankungen wie Hypertonie, Hyperlipidämie und Gerinnungsstörungen bereits aufgetreten, müssen diese ebenfalls medikamentös therapiert werden.

Merke

Weitere Ziele in der Diabetesbehandlung:

-

Erhalt und Wiederherstellung der Lebensqualität

-

Empowerment der Betroffenen im Umgang mit der Erkrankung

-

Verminderung des Krankheitsstigmas

-

Förderung der Therapieadhärenz

-

Reduktion des Risikos für ▶ makrovaskuläre Folgeerkrankungen

-

Vermeidung und Behandlung von ▶ mikrovaskulären Folgeerkrankungen

-

Vermeidung und Behandlung von Folge- und Begleiterkrankungen

Die Ziele müssen immer an die individuelle Situation des Patienten angepasst werden

38.1.2 Basistherapie bei Diabetes mellitus

Die Basistherapie besteht aus:

-

Glukoseselbstmessung (auch: Blutzuckermessung)

-

Ernährungstherapie

-

Schulung und Beratung

Um die Blutzuckermessung, die Berechnung von Kohlenhydrateinheiten (KE) und die Insulininjektion zu lernen, stehen den Patienten speziell qualifizierte Pflegende, sog. Diabetesberater, zur Seite. Diese vermitteln umfassendes Wissen rund um das Thema Diabetes und schulen den Patienten intensiv im Umgang mit seiner Erkrankung.

38.1.2.1 Blutzuckermessung

Die regelmäßige Kontrolle des Blutzuckers ist ein fester Bestandteil im Alltag eines Patienten mit Diabetes mellitus ( ▶ Abb. 38.4).

Blutzuckermessung.

Abb. 38.4

Abb. 38.4a Benötigte Materialien vorbereiten: unsterile Einmalhandschuhe, Tupfer, Lanzette mit Stechhilfe, Hautdesinfektionsmittel, BZ-Teststreifen, Blutzuckermessgerät.

(Foto: K. Oborny, Thieme)

Abb. 38.4b Vor der Messung sollte der Patient die Hände waschen und gründlich abtrocknen (bei immobilen Patienten können die Hände mit einem nassen Waschlappen gesäubert werden). Anschließend wird die Einstichstelle desinfiziert. Dabei macht es keinen Unterschied, ob dies mittels Wisch- oder Sprühdesinfektion geschieht (wichtig: vorgeschriebene Einwirkzeit abwarten!).

(Foto: K. Oborny, Thieme)

Abb. 38.4c BZ-Teststreifen in das Blutzuckermessgerät stecken. Stechhilfe seitlich auf die Fingerbeere aufsetzen und Auslöser drücken (Zeigefinger und Daumen möglichst nicht anstechen, da diese im Alltag häufig genutzt werden). Alternativ kann auch das Ohrläppchen verwendet werden.

(Foto: K. Oborny, Thieme)

Abb. 38.4d Sofern die vorherigen Handlungsschritte korrekt durchgeführt wurden, wird der erste Tropfen Blut zur Messung genutzt. Halten Sie dazu den Teststreifen an den Blutstropfen (moderne Geräte benötigen nur noch sehr wenig Blut. Sollte es dennoch zu wenig sein, können Sie den Finger sanft in Richtung Fingerkuppe ausstreichen). Das Gerät zeigt Ihnen an, ob die Messung erfolgreich war. Anschließend wird die Einstichstelle mit einem Tupfer komprimiert und der gemessene Wert dokumentiert.

(Foto: K. Oborny, Thieme)

Bei DMT1 muss der Blutzucker bis zu 7-mal täglich überprüft werden. Individuelle Umstände können eine häufigere Messung notwendig machen (Neu et al. 2015). Die Ergebnisse der Blutzuckerkontrolle hängen von der Nahrungsaufnahme ab und geben Auskunft über die benötigte Insulindosis.

Bei Patienten mit DMT2 sind meist nur Gelegenheitsmessungen des Blutzuckers nötig. Es gibt jedoch auch Situationen, bei denen eine regelmäßige Kontrolle notwendig ist. So z.B. bei

-

neu diagnostizierten Manifestationen,

-

häufigen Unterzuckerungen,

-

zusätzlichen Erkrankungen (z.B. schwere Infektionen),

-

geplanten Operationen,

-

Insulintherapie mit Notwendigkeit der Selbstanpassung der Insulindosis,

-

bestimmten ▶ Diabetes-Therapien, z.B. Insulinpumpentherapie oder Konventioneller Insulintherapie,

-

während der medikamentösen Einstellungsphase (Landgraf et al. 2015).

38.1.2.2 Diabetes und Ernährung

Neben der körperlichen Aktivität ist die Ernährung ein wesentlicher Bestandteil der Therapie bei Patienten mit Diabetes mellitus. Ist für den Typ-1-Diabetiker die Kenntnis des Gehalts an Kohlenhydraten in Lebensmitteln die Basis für die Insulinbedarfsberechnung, so steht besonders für den Typ-2-Diabetiker die Körpergewichtsreduktion im Vordergrund. Eine bedarfsgerechte Ernährung wird angestrebt und sollte nicht nur aufgrund der chronischen Erkrankung fokussiert werden. Die Blutzuckerregulation wird in besonderem Maße von den verzehrten Lebensmitteln beeinflusst. Grundlage einer guten Ernährungsberatung ist es, Vorlieben der Betroffenen zu erfragen und diese in die Empfehlungen zu integrieren. Verbote, wie sie früher in der Diabetesbehandlung vermittelt wurden, gibt es nicht mehr!

Ziel Ziel einer bedarfsgerechten Ernährung ist es, den Blutzucker im normnahen Bereich zu halten und – falls möglich – Übergewicht abzubauen.

Grundnährstoffe Die drei Grundnährstoffe sind Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß. Die Richtlinien der Fachgesellschaften (DGE, DDG) empfehlen eine Nahrungszusammensetzung für Diabetiker von

-

45 – 60 % Kohlenhydraten (1 g hat 4,1 kcal),

-

30 %–35% Fett (1 g hat 9,3 kcal), bei Übergewicht < 30 %

-

10% –20% Eiweiß (1 g hat 4,1 kcal).

In Deutschland steigt die Zahl übergewichtiger Menschen seit Jahren stetig an. Die Vermittlung von Wissen über eine bedarfsgerechte Ernährung und deren Umsetzung im Alltag sind daher ein wesentlicher Bestandteil der Ernährungsschulung. Die Tabelle Nahrungsmittel im Überblick gibt einen Überblick über kalorienreiche und -ärmere Nahrungsmittel ( ▶ Tab. 38.7 ).

|

kalorienreiche Nahrungsmittel |

kalorienärmere Nahrungsmittel |

Bemerkungen und Pflegetipps |

|

|

einfache Kohlenhydrate |

Kuchen, Torte, Marmelade, Bonbons, Gummibärchen |

||

|

komplexe Kohlenhydrate (ballaststoffreich) |

Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Vollkornreis, Vollkornbrot, Nudeln |

Blutzucker steigt langsamer an |

|

|

Getränke ohne Zucker |

Mineralwasser, Tee, Kaffee, Lightgetränke |

mit Süßstoff süßen |

|

|

Getränke, die gemieden werden sollten |

normale Cola, Fanta usw., Fruchtsaft, Traubensaft |

lassen den BZ sehr schnell ansteigen helfen am besten bei einer Hypoglykämie |

|

|

Getränke, die eingeschränkt getrunken werden können |

Alkohol |

Lightbier, Weinschorle |

nach größerer Menge Alkohol Blutzucker vor dem Schlafengehen messen; bei < 140 mg/dl (7,8 mmol/l) mind. 2 BE essen |

|

Fette |

pflanzliche Fette, Öle, Margarine, Butter, oft verborgen in Fleisch und Wurst |

Halbfett-Margarine oder Halbfett-Butter |

pflanzliche Fette und Öle bei gestörtem Fettstoffwechsel bevorzugen |

|

Eiweiß |

Fisch, Fleisch, Milch, Milchprodukte, Wurst, Soja |

fettarmer Joghurt, Milch, usw. |

Eiweiß ist meistens mit Fett verbunden (z.B. in Wurst)! helles Fleisch ist gesünder als rotes! |

38.1.2.3 Kohlenhydrate

Einfache Kohlenhydrate in Süßigkeiten, Keksen und Marmelade usw. führen zu einem schnellen Blutzuckeranstieg nach dem Essen. Der Konsum sollte gering sein (am besten in Verbindung mit anderen Kohlenhydraten, Eiweiß und Fett aufnehmen).

Komplexe Kohlenhydrate (Polysaccharide, Disaccharide) in Vollkornprodukten werden langsamer zu Glukose (Monosaccharide) abgebaut und sollten einen großen Teil in der Ernährung ausmachen.

Ballaststoffe lassen den Blutzucker nur sehr gering und langsam ansteigen. Dementsprechend werden Gemüse und Salat (reich an Ballaststoffen) nicht in die Berechnung einbezogen (Toeller et al. 2005, DGG 2010).

Berechnungseinheiten Für die ▶ Berechnung des zur Nahrungsaufnahme erforderlichen Insulins ist es üblich, die Kohlenhydratmenge (KH) in der Berechnungseinheit BE (Broteinheit) anzugeben. Der Begriff der Kohlenhydrat-Einheit (KE) wird oft synonym zum Begriff der Berechnungseinheit (BE) genutzt.

Eine BE/KH entspricht ca. 10 bis 12 g Kohlenhydraten. Beispiele:

-

mittelgroße Kartoffel von 80 g oder 2 Kroketten von 40 g → 1 BE

-

kleiner Apfel von 100 g oder ½ Banane von 60 g → 1 BE

-

mittelgroßes Brötchen von 50 g oder 1 Scheibe Brot (60 g) → 2 BE.

-

Essteller große Pizza → 6 bis 8 BE

Diese besonders für Typ-1-Diabetiker wichtige Berechnungsgrundlage wird in Schulungen erlernt und verinnerlicht. Dabei ist es nicht zielführend, ein Leben lang Lebensmittel zu wiegen und auf das Gramm genau zu berechnen. Vielmehr ist es mittlerweile üblich, dass der Patient lernt, seine Tellerportion korrekt einzuschätzen, um so die entsprechenden BE zu ermitteln. Dies erhöht die Lebensqualität des Betroffenen immens, da er sich an keine feste BE-Menge pro Mahlzeit halten muss (veraltete Therapieform).

Die Einschätzung der BE-Menge muss täglich geübt werden. Für Berechnungseinheiten und Austauschmöglichkeiten wie Brot gegen Obst gibt es Austauschtabellen, die Patienten in jeder Diabetesschulung für die persönliche Auswahl der Nahrungsmittel erhalten ( ▶ Tab. 38.8 ).

|

Nahrungsmittel |

Menge |

Gramm |

|

Grundnahrungsmittel |

||

|

Brot |

1 Scheibe |

30 |

|

Brötchen |

½ Brötchen |

25 |

|

Croissant |

½ Croissant |

30 |

|

Kartoffel |

1 mittelgroße |

80 |

|

Kartoffelpüree |

2 gehäufte EL |

100 |

|

Nudeln gekocht |

2 gehäufte EL |

45 |

|

Obst |

||

|

Apfel |

1 kleiner |

100 |

|

Banane |

ca. ½ |

60 |

|

Pflaumen |

3 Stück |

125 |

|

Johannisbeeren |

1½ Tassen |

250 |

|

Milch und Milchprodukte |

||

|

Milch natur 1,5 % |

¼ l |

250 |

|

Milch natur 3,5 % |

¼ l |

250 |

|

Buttermilch |

¼ l |

250 |

|

Back-Süßwaren |

||

|

Buttercremetorte |

ca. ⅓ Stück |

40 |

|

Butterkeks |

3 Stück |

15 |

|

Vollmilchschokolade |

1 Riegel |

20 |

|

Eis |

1 Kugel |

40 |

|

Knabberartikel |

||

|

Erdnussflips |

48 Stück |

25 |

|

Salzstangen |

20 Stück |

15 |

Zuckeraustauschstoffe Fruchtzucker (Fruktose) und Zuckeralkohole wie Xylit, Mannit, Isomalt sind Kohlenhydrate, haben genauso viele Kalorien wie Zucker und werden in die Berechnung einbezogen. Ihr Vorteil liegt darin, dass sie nur zu einem schwachen Anstieg des Blutzuckers führen. In größeren Mengen gegessen wirken sie abführend.

Merke

Von Fruktose als Zuckeraustauschstoff für Diabetiker wird abgeraten, da diese eine ungünstige Wirkung auf den Fettstoffwechsel hat (Bundesinstitut für Risikobewertung 2009).

Zuckerersatzstoffe Dies sind Süßstoffe, die in flüssiger Form, als Streusüße oder Tabletten im Handel erhältlich sind. Sie erhöhen den Blutzucker nicht und haben keine Kalorien.

38.1.2.4 Eiweiß

Eiweiß ist für den Organismus ein essenzieller Baustoff und fast in allen Nahrungsmitteln mehr oder weniger enthalten. Der tägliche Bedarf eines Jugendlichen/Erwachsenen liegt bei 0,8 g pro kg Körpergewicht. Die tatsächliche Aufnahme liegt in Deutschland jedoch doppelt so hoch. Menschen mit Diabetes und/oder Hypertonie haben oft eine eingeschränkte Nierenfunktion und sollten sich an die Empfehlung halten (Toeller et al. 2005, DDG 2010).

38.1.2.5 Fette

Fette und v.a. versteckte Fette haben einen hohen Energiegehalt und finden sich z.B. in Pommes frites, Kroketten, Bratwurst, Leberwurst, Sahne, Torten usw. (Toeller et al. 2005, DGG 2010) Fettreiche Ernährung ist die häufigste Ursache für Übergewicht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Prävention und Gesundheitsförderung

Empfehlung Fettreduktion: Wird ein Patient mit Insulin behandelt, kommt es aufgrund der anabolen Insulinwirkung oft zu einer Gewichtszunahme. Hier gilt es, den Patienten zu beraten, ihn zu unterstützen und mit ihm die Kalorienbewertung und -aufnahme (fettreduziert) abzustimmen. Als geeignet wird heute eine mediterrane Kostform mit reichlich Gemüse und mit Fisch statt Fleisch unter Verwendung pflanzlicher Öle mit einem hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren eingeschätzt.

38.1.2.6 Beratung und Schulung

Der Erfolg von Therapiemaßnahmen ist entscheidend von der aktiven Mitarbeit der Betroffenen abhängig. Die Akzeptanz von Maßnahmen ist nicht selbstverständlich und erfordert oft ein hohes Maß an Disziplin und zeitlichen Ressourcen. Besonders in speziellen Lebenssituationen (z.B. Pubertät bei Jugendlichen) fällt es den Betroffenen mitunter schwer, die nötige Motivation aufzubringen. So ist die Schulung und Beratung von Patienten mit Diabetes ein fester Bestandteil der Therapie.

Schulungsprogramme

Schulung und Beratung werden vom interdisziplinären Team geplant und durchgeführt. Zum Team zählen u.a. speziell ausgebildete Diabetesberater oder Diabetesassistenten, Arzthelferinnen, Ärzte, Ökotrophologen, Diätassistentinnen und Psychologen.

Grundlage des Schulungsprogramms ist die Annahme, dass der Patient selbst Experte für seine körperliche und seelische Verfassung ist und das multidisziplinäre Team für die professionelle Therapie verantwortlich ist. Das Sich-aufeinander-Einlassen und der Dialog mit dem Schwerpunkt auf der individuellen Situation und Persönlichkeit des erkrankten Menschen ist die Voraussetzung für eine gute und erfolgversprechende Beratung.

Fachkenntnis und verschiedene Konzepte für eine individuelle Schulung und Beratung sind dabei wegweisend, um das richtige Modell für den Betroffenen zu finden. Dabei muss das interdisziplinäre Team die individuelle gesundheitliche Ansicht des Patienten sowie seine Laienkonzepte im Kontext seiner gesellschaftlichen, kulturellen, alters-, geschlechts-, umweltspezifischen und ökonomischen Situation erfassen und in die Schulung integrieren.

Für Pflegende, die Patienten mit Diabetes mellitus und diabetesbedingten Folgeerkrankungen betreuen, bedeutet dies eine enorme, breit gefächerte Beratungsaufgabe. Aufzuklären, anzuleiten und zu begleiten sind die Patienten über

-

Ernährung, Gewichtsreduktion,

-

Nichtrauchen,

-

körperliche Aktivität/Sport,

-

regelmäßige Medikamenteneinnahme,

-

Blutdruck- und Blutzuckermessen,

-

psychosoziale Betreuung.

Praxistipp

Informationen sind wichtig! Achten Sie jedoch darauf, den Patienten nicht durch zu viele Informationen zu überfordern. Planen Sie gezielte, kurze Anleitungen, sodass der Patient folgen kann. Geben Sie ihm genügend Zeit, Vertrauen zu fassen, sich mit der neuen Situation auseinanderzusetzten und über persönliche Probleme zu sprechen. Helfen Sie ihm, eigene Lösungsansätze zu finden, und loben Sie den Patienten auch für kleine Fortschritte.

Im Sinne von ▶ Empowerment ist es wichtig, nicht direktiv auf den Patienten einzuwirken, sondern ihn im Prozess, Experte für seine eigene Erkrankung zu werden, zu begleiten. Damit geht einher, dass der Patient aktiv in Entscheidungsprozesse einbezogen und zur Selbstmedikation sowie zur Selbstmessung befähigt wird (Teilnahme an Schulungen). Therapieziele sollten immer gemeinsam festgelegt werden.

38.1.3 Antidiabetika

Ist eine optimale Blutzuckereinstellung über die Basistherapie allein nicht möglich, kommen meist orale Antidiabetika zum Einsatz.

▶ Tab. 38.9 zeigt eine Auswahl insulinsekretionssteigernder Medikamente (β-zytrope-Antidiabetika). Nicht-insulinsekretionssteigernde Substanzen (nicht-β-zytrope-Antidiabetika) werden in ▶ Tab. 38.10 aufgeführt.

|

Wirkstoffgruppe |

Wirkstoffe |

Handelsname (Beispiele) |

Wirkung |

Unerwünschte Wirkung |

Kontraindikationen |

Besonderheit |

|

Sulfonylharnstoffe |

|

|

|

|

|

|

|

Glinide |

|

|

|

|||

|

GLP-1 Analoga |

|

|

|

|

|

|

|

DDP-4-Inhibitoren (Gliptine) |

|

|

|

|

|

|

Wirkstoffgruppe |

Wirkstoffe |

Handelsnamen (Beispiele) |

Wirkung |

Unerwünschte Wirkung |

Kontraindikationen |

Besonderheit |

|

Biguanide |

|

|

|

|

|

|

|

α-Glukosidasehemmer |

|

|

|

|

|

|

|

Glitazone |

Pioglitazon |

Actos |

Steigerung der Insulinwirkung |

|

|

|

|

SGLT-2-Inhibitoren |

|

|

|

|

|

|

Die meisten Patienten nehmen viele Medikamente ein, weil Begleiterkrankungen wie Fettstoffwechselstörungen, Hypertonie, orale Antidiabetika und/oder Insulin, Gerinnungsstörungen, Hyperurikämie therapiert werden müssen. Oft lassen Patienten Medikamente wie Antihypertensiva einfach weg, wenn sie sich relativ wohl fühlen.

Folgende Handlungsweisen sind zu vermeiden:

-

Mahnungen, Anordnungen, dirigieren oder Befehle aussprechen.

-

Patienten überreden, manipulieren.

-

Gefühle, Gedanken und Lösungsversuche der Betroffenen missachten, ignorieren oder bagatellisieren.

-

Lehrsätze und Dogmen vertreten und dabei die Lebenswelt des Patienten außer Acht lassen.

-

Monologe halten und dabei den anderen aus den Augen verlieren.

-

Eigene subjektive Erfahrungen, Gedanken und Gefühle auf den anderen projizieren.

38.1.3.1 Basistherapie bei Diabetes mellitus Typ 1

Die Insulin produzierenden β-Zellen werden durch den fortschreitenden Autoimmunprozess zerstört. Sofort bei Diagnose müssen alle Patienten mit Insulin therapiert werden. Blutzuckermessungen , Insulininjektion und -dosisanpassung, Berechnung von Kohlenhydraten, Sport, Hypoglykämie usw. erlernen Patienten in einer Diabetesschulung von speziell qualifizierten Pflegenden, den Diabetesberatern.

Insulin wird mehrmals täglich injiziert, als basales Insulin zum Abdecken des Grundbedarfs und für die Nahrungsaufnahme als Bolus-Insulin. Diese Insulintherapie wird ICT – Intensivierte Konventionelle Insulintherapie genannt. Eine weitere Art der Therapie ist die Insulinpumpentherapie (continuous subcutaneous insulin infusion = CSII).

Die Formen der unterschiedlichen Insulintherapien sind im Abschnitt ▶ „Intensivierte, konventionelle Insulin-Therapie“ beschrieben.

38.1.3.2 Basistherapie bei Diabetes mellitus Typ 2

Entsprechend den Leitlinien erfolgt die Behandlung in einem Stufenmodell. In den folgenden drei Monaten soll durch Basisschulung eine Verhaltensänderung bezüglich Ernährung und körperlicher Aktivität erfolgen. Ziel ist ein HbA1c-Wert von 7 % (< 53 mmol/mol). Gelingt dem Patienten eine Änderung seines Lebensstils, ist dies die beste Prognose für den Langzeitverlauf des Diabetes. Wie jeder aus eigener Erfahrung weiß, ist es aber sehr schwer, das eigene Verhalten und eingefahrene Gewohnheiten zu verändern!

Häufig reicht die Basistherapie über einen längeren Zeitraum aus. Kriterium ist der HbA1c-Wert (Zielwert zwischen 6,5 und 7 %, 48 – 53 mmol/mol) je nach Alter und weiteren Erkrankungen des Patienten. Wird der HbA1c-Wert von 7 % (53 mmol/mol) trotz Ernährungsumstellung und Bewegung überschritten, ist eine Therapieanpassung mit Insulin unterstützenden Medikamenten und/oder Insulin angezeigt.

38.1.4 Insulintherapie und Insulininjektion

Die Grundlage für eine erfolgreiche Diabetes-Therapie wurde von den Deutschen Oskar Minkowski und Joseph von Mering gelegt. Durch Tierexperimente fanden sie 1890 heraus, dass der Diabetes mit der Funktion des Pankreas zusammenhängt. Den größten Forschungserfolg hatten die kanadischen Forscher Banting und Best. Sie extrahierten 1921 aus Bauchspeicheldrüsen von Tieren eine Lösung, die bei einem zuckerkranken Hund den Blutzucker erfolgreich senkte. Dies führte zur lebensnotwendigen Insulintherapie (Heinrich, Müller, Graeve 2014).

Das Hormon Insulin ist ein Polypeptid, das aus einer A- und B-Kette besteht. Die Vorstufe von Insulin wird Proinsulin genannt und durch Abspaltung entsteht C-Peptid. Insulin muss immer parenteral verabreicht werden, da es sonst von der Magensäure zerstört wird. Menschliches Insulin (Humaninsulin) wird entweder aus Tierpankreata (Schwein) oder von gentechnisch veränderten Bakterien hergestellt, die dann Humaninsulin produzieren.

Arzneimittel im Fokus

Wirkungen und Nebenwirkungen von Insulin

Wirkungen von Insulin

-

senkt den Blutzucker durch Einschleusung von Glukose in Körperzellen

-

unterstützt die Speicherung von Glukose als Glykogen in Leber und Muskulatur

-

hemmt den Fettabbau (Lipolyse)

-

fördert die Fettaufnahme in das Fettgewebe (Lipogenese)

-

bewirkt einen Muskelaufbau (Proteinsynthese) durch Erhöhung des Proteinaufbaus (Offermanns 2016)

Nebenwirkungen von injiziertem Insulin

-

Hypoglykämie

-

Lipohypertrophie im s. c. Gewebe (bei zu häufiger Injektion im selben Bereich)

-

Insulinallergie bzw. auf die Beimengungen; Inzidenz mit hochreinem Humaninsulin stark gesunken (Hien et al. 2013)

38.1.4.1 Physiologische Insulinsekretion

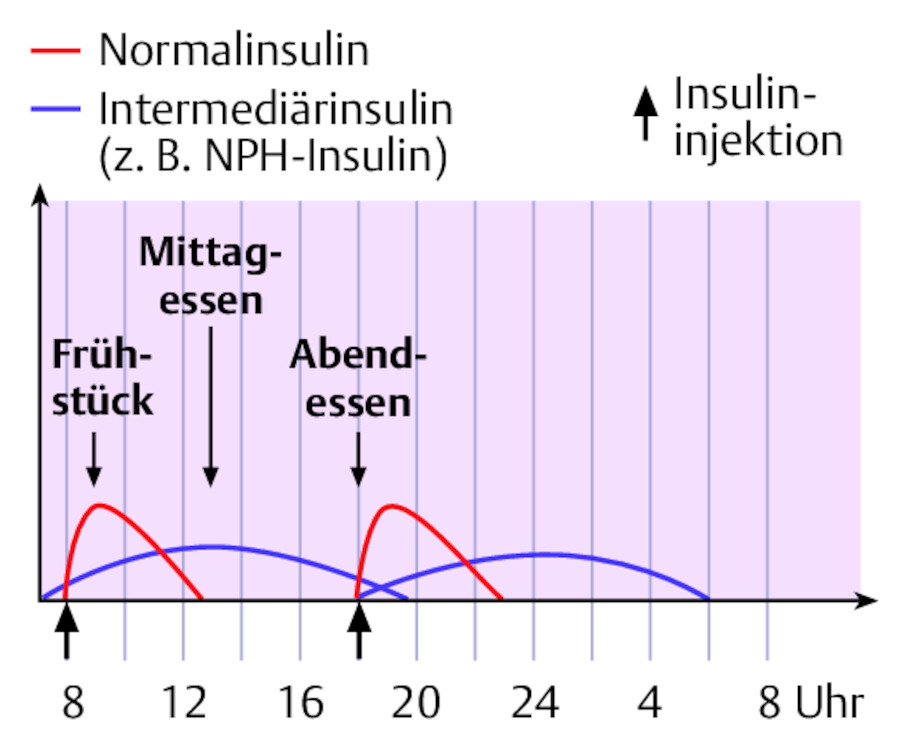

Die physiologische Insulinsekretion setzt sich aus der kontinuierlichen Basalsekretion und der prandialen Sekretion (während und nach Mahlzeiten) zusammen ( ▶ Abb. 38.5). Dabei deckt die Basalsekretion den Grundbedarf des Körpers an Insulin ab. Um den Stoffwechsel aufrechtzuerhalten, ist eine kontinuierliche Verfügbarkeit von Glukose wichtig. Eine kontinuierliche Insulinausschüttung muss sichergestellt sein.

Während der Mahlzeiten wird dem Körper eine große Menge an Kohlenhydraten zugeführt. Darauf reagiert das Pankreas mit einer erhöhten Insulinausschüttung, um den entstehenden Blutzuckeranstieg zu regulieren. Überschüssige Kohlenhydrate werden für eine spätere Verwendung in Form von Glykogen in der Leber zwischengespeichert.

Die Insulintherapie zielt darauf ab, die physiologische Insulinsekretion möglichst nachzuahmen. Individuelle Lebensumstände sowie der Tagesrhythmus des Betroffenen müssen berücksichtigt werden.

Physiologische Insulinsekretion.

Abb. 38.5 Die Insulinfreisetzung erfolgt in Abhängigkeit von der Kohlenhydrataufnahme und Sport (bzw. körperlicher Aktivität).

Die physiologische Insulinausschüttung wird mit verschiedenen Strategien nachgeahmt:

-

CT: Konventionelle Therapie

-

ICT: Intensivierte konventionelle Therapie

-

BOT: Basal unterstützte orale Therapie

-

SIT: Supplementäre Insulintherapie

-

CSII: Kontinuierliche subkutane Insulin-Infusion (Insulinpumpe)

Für diese unterschiedlichen Therapien stehen verschiedene Insuline mit unterschiedlichen Wirkprofilen zur Auswahl (Wagner 2015) ( ▶ Tab. 38.11 ).

|

Insulinart |

Handelsname |

Wirkeintritt |

Wirkdauer |

|

Normalinsulin (auch Alt-Insulin) |

Actrapid, Huminsulin Normal, Insuman Rapid, |

nach 30 Min. |

5 – 7 Std. |

|

kurzwirksame Insulinanaloga |

Apidra, Humalog, NovoRapid, |

nach 10–15 Min. |

1 Std. |

|

Verzögerungsinsulin (Basal- oder NPH-Insulin) |

Protaphane, Huminsulin Basal, Berlinsulin H Basal |

nach 60–120 Min. |

12–16 Std. |

|

langwirksame Insulinanaloga |

Lantus |

60–120 Min. |

20–30 Std. |

|

Levemir |

60–120 Min. |

16–20 Std. |

|

|

Tresiba |

60–120 Min. |

> 40 Std. |

|

|

Mischinsuline (Mischung aus Normal- und Verzögerungsinsulin in verschiedenen Konzentrationen) |

Actraphane 30 oder 50, Berlinsulin H 30/70, Insuman Comb 15, 25 , 50, Huminsulin Profil III |

30–60 Min. (Normalinsulinanteil möglicherweise früher) |

12 – 16 Std. |

|

Je höher die injizierte Insulinmenge ist, umso größer ist das subkutane Depot und desto länger wirkt das Insulin. So kommen die Zeitspannen in der Wirkdauer zustande (Hien et al. 2013). |

|||

38.1.4.2 Konventionelle Insulintherapie (CT)

Die konventionelle Insulintherapie ist (immer noch) die am häufigsten eingesetzte Therapieform und eignet sich für Typ-2-Diabetiker. In der Regel wird nach einem festgelegten Schema (meist 2 x täglich) ein Mischinsulin injiziert ( ▶ Abb. 38.6).

Konventionelle Insulintherapie.

Abb. 38.6 Mischinsulingabe vor dem Frühstück und dem Abendessen.

Der Insulinbedarf ist individuell sehr unterschiedlich und hängt von der Insulinresistenz und der noch teilweise eigenen Insulinproduktion ab. Vor Therapiebeginn muss deshalb der Insulinbedarf bestimmt werden. Die festgelegte tägliche Insulindosis wird meistens im Verhältnis 2/3 morgens und 1/3 abends aufgeteilt. Das Mischverhältnis ist ebenfalls individuell und richtet sich u.a. nach den Essensgewohnheiten des Patienten. Die in der Mischung enthaltenen Insuline bestehen immer aus einem schnell wirksamen Anteil (Normal- oder Analoginsulin) und einem langsam wirksamen Basalinsulin. So ist nur eine Injektion notwendig, um beide Formen zu applizieren.

Praxistipp

Mischinsuline müssen vor der Injektion mindestens 20-mal geschwenkt werden, damit sich die beiden Anteile durchmischen können. Sonst besteht die Gefahr, dass das Insulin nicht im richtigen Mischverhältnis verabreicht wird.

Um einen ausreichenden Insulinspiegel zu den Mahlzeiten zu erreichen, sollte der Spritz-Ess-Abstand (SEA) bei Mischinsulinen mit Normalinsulinanteil 15–30 Min. betragen. Wenn das Mischinsulin ein kurzwirksames Analogon enthält, ist kein SEA notwendig. Um eine Hypoglykämie zu vermeiden, muss zu jeder Mahlzeit eine gleichbleibende Menge an Kohlenhydraten aufgenommen werden. Auch Zwischenmahlzeiten sind erforderlich. Die Insulindosierung ist zu Beginn der konventionellen Insulintherapie (CT) immer niedrig angesetzt und wird im Verlauf angepasst. Deshalb sind auch bei der CT tägliche BZ-Kontrollen wünschenswert und sinnvoll (Hien et al. 2013).

Lebensphase alter Mensch

Präprandialier Blutzucker

Um einer Hypoglykämie vorzubeugen, sollte bei alten Menschen mit einem präprandialen Blutzucker (BZ vor dem Essen) unter 130 mg/dl (~7 mmol/l) die Insulingabe erst nach der Mahlzeit erfolgen.

Vorteile Die CT-Therapie hat folgende Vorteile:

-

einfache Handhabung, da das Behandlungsschema vorgegeben ist und sich nur wenig verändert

-

wenig BZ-Kontrollen

Nachteile Die CT-Therapie hat folgende Nachteile:

-

häufige Nahrungsaufnahme nötig, um Hypoglykämien zu vermeiden

-

starres Schema, das Unregelmäßigkeiten wie Sport oder eine Veränderung des Tag-Nacht-Rhythmus kaum möglich macht

-

oft Gewichtszunahme durch den (relativ) hohen Insulinspiegel und die häufigen Mahlzeiten

Lebensphase alter Mensch

Konventionelle Insulintherapie (CT)

Die CT wird oft bei älteren Menschen eingesetzt, da sie meist einen geregelten Tagesablauf haben. Zudem ist die Therapie gut durch einen ambulanten Pflegedienst oder pflegende Angehörige umsetzbar, da das Insulin nur 2-mal täglich gespritzt werden muss.

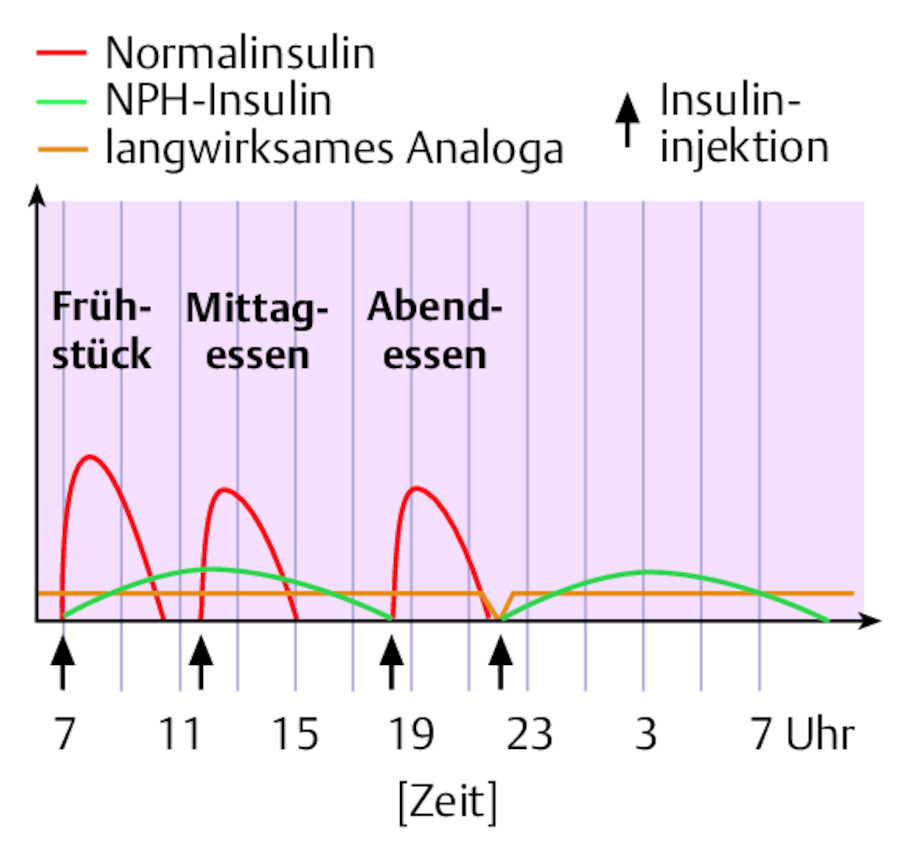

38.1.4.3 Intensivierte, konventionelle Insulin-Therapie (ICT)

Für Menschen, die an Diabetes Typ 1 erkrankt sind, ist die ICT Standard. Selbstverständlich können alle Diabetesformen mit einer ICT therapiert werden. Die ICT kommt der physiologischen Insulinsekretion am nächsten.

Anwendung

Der basale Grundbedarf wird mit der Gabe von Verzögerungsinsulin (Basal-Insulin) imitiert. Dieses injiziert sich der Patient 1 – 3-mal täglich. Hinzu kommt die Injektion von Bolus-Insulin zu den Mahlzeiten (Kohlenhydrate) ( ▶ Abb. 38.7).

Intensivierte konventionelle Insulintherapie (ICT).

Abb. 38.7 Basis: je eine Injektion morgens und spätabends, plus Bolus: 3-mal täglich vor jeder Hauptmahlzeit.

Voraussetzung Da die Umsetzung der ICT sehr komplex ist und viel Eigeninitiative vom Patienten fordert, müssen die Betroffenen intensiv geschult werden, um die Therapie korrekt durchführen zu können. Besonders der Umgang mit Insulin, die Berechnung von Insulineinheiten und Notfallmaßnahmen müssen gelernt und beherrscht werden. Die Schulungen werden von ausgebildeten Diabetesberatern durchgeführt.

Durchführung

Der Arzt berechnet für jeden Patienten individuell die Basalrate. Diese macht ungefähr 40% des Gesamtinsulinbedarfs (0,7 IE/kg KG) aus und liegt beim Erwachsenen bei ca. 0,2–04 IE/kg KG. Jugendliche haben besonders in Wachstumsphasen einen deutlich höheren Insulinbedarf. Die Basalrate wird mit 1–3 Injektionen (je nach Insulin und Bedarf) pro Tag verabreicht.

Zusätzlich zur Basalrate rechnen die Betroffenen selbst ihren prandialen Insulinbedarf aus. Dazu müssen sie die glykämische Wirkung ihrer Mahlzeit abschätzen. Anfangs kann es sinnvoll sein, die Lebensmittel zu wiegen, um so die glykämische Wirkung zu berechnen. Da jedoch nicht allein das Lebensmittel, sondern auch die Zubereitungsart, die Zusammenstellung der Mahlzeit sowie die individuelle Essgeschwindigkeit die glykämische Wirkung von Kohlenhydraten beeinflussen, ist der Effekt des Wiegens langfristig zu vernachlässigen. Hinzu kommt, dass auch die tageszeitliche Insulinsensitivität miteinbezogen werden muss.

Um eine BE/KE auszugleichen, benötigt der Körper je nach Tageszeit unterschiedliche Mengen an Insulin (Beispiel):

-

morgens: 1,3–2,5 IE

-

mittags: 1 IE

-

abends: 1–1,5 IE

Diese Werte sind sehr individuell und müssen von einem Diabetologen patientenbezogen festgelegt werden. Die anschließend erstellte Tabelle zeigt auf, wie viel Insulin der Patient bei welcher Mahlzeit (entsprechend der ermittelten BE/KE) spritzen muss.

Auch zu hohe präprandiale BZ-Werte werden durch Bolus-Insulin ausgeglichen. Dazu wird das Korrekturinsulin zum prandialen Insulin hinzugerechnet. Als Faustformel beim Erwachsenen gilt:

1 IE kurzwirksames Insulin senkt den BZ um 30–50 mg/dl.

Je höher der Blutzucker ist, desto mehr Einheiten werden benötigt (Hien et al. 2013).

Praxistipp

Morgendlich erhöhte Nüchtern-BZ-Werte können auf eine nächtliche Hypoglykämie hinweisen. Der Blutzucker am Morgen ist erhöht, weil der Körper als Notfallmaßnahme die Glykogenreserven in Glukose umwandelt, um genügend Energie zur Verfügung zu haben. Hier werden nächtliche BZ-Kontrollen notwendig und eine Anpassung der abendlichen Basalinsulindosis (Somogyi-Phänomen) (Wagner 2015).

Vorteile

-

Bestmögliche BZ-Einstellung, durch Selbstkontrolle können Entgleisungen selbständig korrigiert werden.

-

Tagesablauf ist durch individuelle Insulinberechnung flexibel gestaltbar.

-

Mahlzeiten können flexibel eingenommen werden.

-

Therapie kann an Sport- und Freizeitaktivitäten angepasst werden.

-

Oft wird die Stoffwechseleinstellung verbessert und so das Risiko für Folgeerkrankungen reduziert.

Nachteile

-

häufige BZ-Kontrollen (bis zu 7-mal tgl.)

-

häufige Insulininjektionen (bis zu 7-mal tgl.)

-

Hypoglykämien; leichte Hypoglykämien kommen selbst bei guter BZ-Einstellung öfters vor. Der Betroffene muss Anzeichen früh erkennen und behandeln.

38.1.4.4 Basal unterstützte orale Therapie (BOT)

Bei der BOT wird die orale medikamentöse Therapie durch die Injektion eines Verzögerungsinsulins unterstützt, das die Basalsekretion nachahmt. Diese Therapie kommt zum Einsatz, wenn sich der Blutzucker (BZ) nicht mehr ausreichend über orale Antidiabetika absenken lässt (Offermanns 2016).

Vorteile

-

einfaches Behandlungsschema ohne großen Schulungsbedarf

-

eine Injektion pro Tag reicht aus

38.1.4.5 Supplementäre Insulin-Therapie (SIT)

Diese Therapie eignet sich nur für Diabetiker, die noch über eine basale Insulinsekretion (z.B. bei DMT2) verfügen. Zu den Mahlzeiten injizieren sich die Patienten individuell berechnete Einheiten eines Normalinsulins oder kurzwirksamen Insulin-Analogon. Es sind mindestens 3 Injektionen täglich notwendig, um die physiologische Insulinsekretion zu imitieren (Hien et al. 2013).

Vorteile

-

flexible Gestaltung des Tagesablaufs

38.1.4.6 Kontinuierliche subkutane Insulininfusionstherapie (CSII)

Bei der CSII wird über einen dünnen Kunststoffkatheter kontinuierlich Normal- oder Analoginsulin abgegeben. Gesteuert wird dies über eine programmierbare Pumpe. Diese Form der Applikation kommt der physiologischen Insulinsekretion am nächsten, da kein Depot gebildet, sondern das Insulin kontinuierlich abgegeben wird.

Zu den Mahlzeiten können Boli abgerufen werden. Die Nadel darf max. 48 Std. liegen bleiben. Dies macht eine Desinfektion der Einstichstelle bei einem Wechsel zwingend nötig.

Die größte Gefahr bei dieser Behandlungsform stellen Hyperglykämien dar. Durch unbemerktes Abknicken oder Herausrutschen des Katheters wird die Insulinzufuhr gestoppt. Da (fast) kein Depot vorhanden ist, kommt es sehr schnell zu einem Insulinmangel mit steigenden Blutzuckerwerten. Hypoglykämien sind dagegen seltener.

Die modernste (aber noch nicht ausgereifte) Form der Insulinbehandlung ist eine Insulinpumpe in Kombination mit einer kontinuierlichen Blutzuckermessung. Die beiden Geräte sind aufeinander abgestimmt; die Pumpe gibt automatisch die zum Blutzucker passende Menge Insulin frei (Closed-Loop-System).

Vom Anwender verlangt die CSII ein hohes Maß an Wissen und technischem Verständnis. Daher sollte er in einer Schulung den Umgang mit allen Materialien erlernen. Außerdem muss eine Betreuung durch eine diabetologische Facheinrichtung sichergestellt sein.

Indikationen sind ein Typ-1-Diabetes, eine geplante Schwangerschaft und ein berufsbedingt unregelmäßiger Tagesablauf (Schatz u. Pfeiffer 2014). Da die Kosten für die Durchführung einer CSII sehr hoch sind, bedarf es eines Notwendigkeitsgutachtens durch den MDK. Auch im weiteren Verlauf werden Verlaufsgutachten angefertigt, die den Nutzen der Therapie belegen müssen (MDS 2012).

Praxistipp

Sollte auf Ihrer Station ein Patient mit einer Insulinpumpe behandelt werden, suchen Sie ggf. den Kontakt zu einem Diabetesberater. Dieser berät und unterstützt Sie gerne in der speziellen Betreuung des Patienten.

Die Thematik und Technik der CSII ist zu speziell und bedarf konkreter Praxiserfahrung, als dass dies über dieses Kapitel vermittelbar wäre.

Vorteile

-

verdeckte Insulingabe möglich und dadurch Reduzierung des Krankheitsgefühls

-

wenig Injektionen

-

hohe Flexibilität

38.1.5 Verabreichen von Insulin

38.1.5.1 Insulin-Pen

Seit Mitte der 80er Jahre gibt es neben der Insulin-Spritze auch die sog. Pens, die einem Füllhalter ähnlich sind. Viele Patienten akzeptieren diese Pens für die Injektionen deutlich besser als Spritzen.

Die Handhabung ist sehr einfach und das Aufziehen und Mischen des Insulins fällt weg, da eine große Anzahl von Herstellern auch Mischinsuline in jedem Verhältnis anbieten. Der Pen besteht im Grundsatz aus einer Dosiereinheit, einer (austauschbaren) Insulinpatrone, dem Patronenhalter und der Nadel sowie einer Verschlusskappe ( ▶ Abb. 38.8).

Die Dosis kann an einem Drehknopf am Ende der Dosiereinheit eingestellt werden. Die Abstufungen sind von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Welcher Pen zu welchem Patienten passt, muss dieser selbst ausprobieren. Die Diabetesberaterin ist ihm bei der Auswahl behilflich und stellt verschiedene Modelle vor. Die Pflegekraft unterstützt den Patienten in der täglichen Anwendung des gewählten Pens.

Insulinpens.

Abb. 38.8

(Foto: R. Stöppler, Thieme)

Alle Insulinfirmen vertreiben eigene, produktgebundene Pens. Unbedingt zu beachten ist, dass Patrone, Nadel und Pen zusammenpassen. Bei fast allen Pens kann die eingestellte Dosierung korrigiert werden, viele haben eine Dosisanzeige und einige sogar ein Display mit Anzeige der gewählten Insulineinheiten und der Zeit der letzten Applikation. Es gibt Pens zum Wiederauffüllen mit Patrone und Pens als Einmalartikel für Menschen, die die Patronen selbst nicht wechseln können. Für Patienten, die verschiedene Insuline spritzen, gibt es zur schnelleren Orientierung und um eine Verwechslung zu vermeiden, verschieden farbige Injektionshilfen.

Praxistipp

Vor jeder Insulinapplikation ist eine Funktionsprüfung durchzuführen. Dazu die Nadel festschrauben und die kleinste einstellbare Einheit aus dem senkrecht gehaltenen Pen applizieren. Sollte kein Insulin an der Nadelspitze erkennbar sein, den Vorgang wiederholen. Sollte auch nach der zweiten Wiederholung kein Insulin austreten, darf der Pen nicht verwendet werden.

Auch im Krankenhaus wird ein Pen immer nur von einer Person benutzt. Pennadeln sind Einmalprodukte und entsprechend nach Gebrauch zu entsorgen (VDBD 2011).

38.1.5.2 Insulininjektion

Injektionsort

Am besten ▶ geeignete Injektionsareale sind der Bauchbereich, die Außenseite der Oberschenkel und auch das Gesäß. Jeder Injektionsort besitzt eine unterschiedliche Resorptionsrate. Daher sollten Pflegende immer darauf achten, den Injektionsort entsprechend dem jeweiligen Insulin auszuwählen ( ▶ Tab. 38.12 ).

|

Injektionsort |

Resorptionsgeschwindigkeit |

bevorzugtes Insulin |

|

Oberschenkel |

langsame Resorption |

Basal-Insulin |

|

Bauch |

schnelle Resorption |

Bolus-Insulin zu den Mahlzeiten |

|

Gesäß |

langsame Resorption |

Basal-Insulin |

Die Oberarme als Injektionsort zu nutzen wird nicht mehr empfohlen, da es hier in der Vergangenheit oft zu versehentlichen intramuskulären Verabreichungen gekommen ist. Bei einer intramuskulären Injektion erhöht sich die Resorptionsrate und es besteht die Gefahr einer Hypoglykämie.

Unbedingt erforderlich ist es, die Spritzstellen immer zu wechseln, um Veränderungen des subkutanen Gewebes (Lipodystrophie) vorzubeugen. Ein festgelegtes Spritzschema kann dabei helfen (Hien et al. 2013). Viele Hersteller von Insulinpens bieten zu diesem Zweck Spritzschemata an, die auf den entsprechenden Bereich gelegt werden können. Sollten Hautveränderungen (wie Entzündungen, Ödeme, Tattoos oder Narben) vorliegen, wird in diesem Bereich nicht injiziert (VDBD 2011).

Durchführung Insulininjektion

Die Injektion von Insulin erfolgt subkutan. Die Nadellänge liegt bei Erwachsenen zwischen 4 und 8 mm, bei Kindern zwischen 4 und 6 mm. Durch diese Nadellängen ist eine nahezu schmerzfreie Insulininjektion möglich. Wird die empfohlene Nadellänge verwendet, ist die Bildung einer Hautfalte i.d.R. nicht erforderlich; sie kann jedoch präventiv gefasst werden, um eine versehentliche i. m.-Injektion zu vermeiden.

Merke

Bei der Verwendung zu langer Nadeln steigt das Risiko einer intramuskulären Injektion.

Die Nadel wird im 90°-Winkel eingestochen und das Insulin langsam appliziert. Nach erfolgter Injektion wird die Nadel noch mind. 10 Sek. in der Haut belassen, um einen Rückfluss des Medikaments durch den Einstichkanal zu verhindern. So ist sichergestellt, dass auch die gesamte Menge an Wirkstoff verabreicht wird (VDBD 2011).

Praxistipp

Müssen größere Dosen Insulin injiziert werden (> 30 IE/Injektion), so wird empfohlen, die Menge auf 2 Injektionen aufzuteilen und die Injektionsstellen zu wechseln. Das Teilen der Dosis verringert die Gesamtwirkzeit des Insulins. Eine zu lange Wirkung wird so vermieden ( ▶ Tab. 38.12 ). Die doppelte Injektion wird von geschulten Diabetikern i.d.R. problemlos akzeptiert (Hien et al. 2013).

Insulinlagerung Insulin wird bei 2 – 8 °C im Kühlschrank gelagert (es darf nicht gefrieren!). Vor dem ersten Gebrauch muss das Insulin bei Raumtemperatur mind. 30 Min. angewärmt werden. Im Gebrauch befindliches Insulin sollte nicht mehr im Kühlschrank aufbewahrt werden, sondern bei Raumtemperatur, geschützt vor Sonnenlicht lagern. Angebrochenes Insulin kann bis zu 28 Tage verwendet werden, danach muss es verworfen werden.

Merke

Beschriften Sie angebrochenes Insulin immer mit Anbruchdatum und notieren Sie das Datum der Ablauffrist.

Beispiel: „angebrochen am: 28.10.2016; verwendbar bis: 25.11.2016“

Blutzuckerschwankungen Der Blutzucker wird von vielen Faktoren beeinflusst. Die folgenden Fragen sollen dabei helfen, die Gründe für die Blutzuckerschwankung herauszufinden:

-

Hat der Betroffene sich in letzter Zeit anders ernährt also sonst?

-

Wurde der Zeitpunkt der Insulininjektion verändert oder wurde die Dosis angepasst?

-

Ist der gewählte Injektionsort frei von Veränderungen?

-

Wurde die richtige Nadellänge gewählt?

-

Ist der Spritz-Ess-Abstand eingehalten worden?

-

Wurden neue Medikamente eingenommen?

-

Besteht eine neue Erkrankung oder liegen Infektionen oder Entzündungen vor?

-

Ist das Blutzuckermessgerät funktionsbereit?

-

Wurde der Tagesablauf verändert, ohne die Insulindosierung anzupassen?

-

Ist der Pen funktionstüchtig und die Patrone noch befüllt?

Wenn Sie diese Fragen im Kopf haben, können Sie den Grund für die meisten Blutzuckerschwankungen herausfinden.

38.1.6 Diabetesbedingte Akutkomplikationen

Es gibt 2 diabetische Akutkomplikationen:

-

Hypoglykämie (Unterzuckerung)

-

Hyperglykämie (Überzuckerung)

Die Hypoglykämie tritt sehr akut auf und erfordert sofortiges Handeln, wohingegen sich die hyperglykämischen Komplikationen langsamer entwickeln. Beide Notfallsituationen können zur Bewusstlosigkeit und einer akuten vitalen Bedrohung führen. Deshalb ist es wichtig, Frühwarnzeichen rechtzeitig zu erkennen und schnell Gegenmaßnahmen einzuleiten.

38.1.6.1 Hypoglykämie

Die Hypoglykämie ist nicht einheitlich definiert. In der aktuellen deutschen „Nationalen VersorgungsLeitlinie“ (NVL) werden 2 Formen der Hypoglykämie unterschieden:

-

klinisch leichte Hypoglykämie (Patient erkennt Unterzuckerung und kann sie selbst beheben)

-

schwere Hypoglykämie (Fremdhilfe ist notwendig)

Diese Definition ist bei differenzierter Betrachtung nicht ausreichend. Auch die Grenzwerte werden in der Literatur kontrovers diskutiert. Die „American Diabetes Association“ (ADA) hat den Grenzwert für eine Hypoglykämie auf 70 mg/dl (3,9 mmol/l) gesetzt. Das hat pragmatische Gründe. Ab diesem Wert reagiert der Körper mit gegenregulatorischen Maßnahmen.

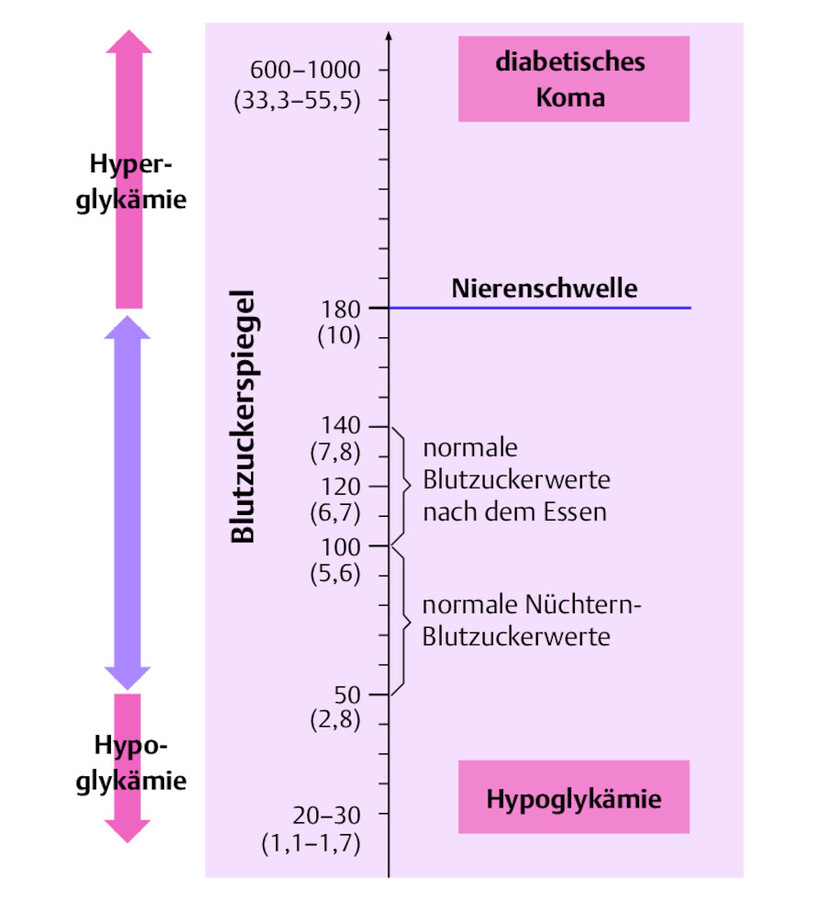

Andere Fachgesellschaften definieren niedrigere Werte. Vielfach wird von einem Schwellenwert von 50 mg/dl (2,8 mmol/l) ausgegangen, da sich zu diesem Zeitpunkt meist die ersten klinischen Symptome zeigen ( ▶ Abb. 38.9) (Schatz u. Pfeiffer 2014).

Blutzuckerspiegel.

Abb. 38.9 Normale und pathologische Blutzuckerwerte. Angaben in mg/dl, in Klammern in mmol/l.

Ursachen einer Hypoglykämie sind häufig eine

-

unzureichende Nahrungsaufnahme,

-

überhöhte physische Aktivität oder

-

Medikamentenüberdosierung.

Es ist auch möglich, dass Betroffene zu ehrgeizige Therapieziele verfolgen und deshalb öfter hypoglykämisch werden.

Die Symptome sind in ▶ Tab. 38.13 zusammengefasst.

|

autonome Symptome |

neuroglykopenische Symptome |

unspezifische Symptome |

|

|

|

Als Reaktion auf einen niedrigen Blutzuckerspiegel schüttet der Körper gegenregulatorische Hormone aus (v.a. Glukagon, Adrenalin, Kortisol). Dieser Vorgang wird auch als adrenerge Reaktion bezeichnet und löst die autonomen Symptome aus.

Sinken die Blutzuckerwerte über einen gewissen Zeitraum weiter ab, so zeigen sich neuroglykopenische Symptome ( ▶ Tab. 38.13 ). Diese sind Anzeichen für einen akuten Glukosemangel im Gehirn. Wann Symptome bei Betroffenen auftreten, ist individuell unterschiedlich. Aus diesem Grund werden hier keine Schwellenwerte für den Symptomauftritt genannt. Hypoglykämien in der Vorgeschichte verzögern das Auftreten der Symptome zusätzlich (Hypoglykämie-Wahrnehmungsstörung) (Siegmund u. Schumm-Draeger 2014).

Praxistipp

Nächtliche Hypoglykämien werden häufig nicht erkannt. Sie äußern sich mit Nachtschweiß, Alpträumen und einem unruhigen Schlaf. Am Morgen können Kopfschmerzen und Abgeschlagenheit Hinweise sein. Sollten diese Anzeichen bemerkt werden, so muss auch nachts der BZ 2–3-mal kontrolliert und die Therapie ggf. angepasst werden (Hien et al. 2013).

Maßnahmen Bei ersten Anzeichen einer Hypoglykämie muss schnell gehandelt werden. Es gilt der Grundsatz: „Erst essen, dann messen.“

Patienten, die bei Bewusstsein sind, essen 15–20g (z.B. 3–4 Plättchen Traubenzucker) schnell resorbierbare Kohlenhydrate, kombiniert mit 1–2 BE/KE langsam wirkender Kohlenhydrate. Nach 15 Min. wird der BZ gemessen. Sollte dieser unter 80 mg/dl (4,4 mmol/l) liegen, wird die Behandlung wiederholt. Der BZ muss auch bei Erreichen des Grenzwertes weiter engmaschig kontrolliert werden, um einen erneuten Abfall frühzeitig zu erkennen.

Bei Bewusstlosigkeit bringt die Pflegende den Patienten in die stabile Seitenlage und löst den Notruf aus. Entweder bekommt der Patient das Hormon Glukagon s.c./i.m. injiziert oder 40 – 50ml 40 %ige Glukoselösung i.v. infundiert. Der BZ wird nach 15–20 Min. kontrolliert; Ziel ist ein Blutzucker um 200 mg/dl (11,1 mmol/l). Ist der BZ nicht ausreichend angestiegen, wird die Behandlung wiederholt. Im Anschluss wird eine stabilisierende Glukoseinfusion von 2mg/kg/Min. empfohlen (Siegmund u. Schumm-Draeger 2014).

Praxistipp

Ist die Hypoglykämie durch eine Sulfonylharnstoffüberdosierung entstanden, kann es innerhalb von 72 Std. erneut zu BZ-Abfällen kommen. Eine engmaschige Kontrolle des BZ ist in diesem Zeitraum zwingend.

Prophylaxe Hypoglykämie Um eine drohende Hypoglykämie zu vermeiden, müssen die Betroffenen zu individuellen Anzeichen, Ursachen und Auslösern einer Hypoglykämie geschult werden. In speziellen Diabetesschulungen wird das dafür notwendige Wissen vermittelt und Handlungsabläufe eingeübt (BÄK 2014, KBV u. AWMF 2014). Häufige Ursachen für eine Hypoglykämie sind z.B.:

-

Alkohol in Kombination mit Antidiabetika

-

ausgelassene oder verspätete Mahlzeiten

-

Verwechslung der Insuline (Bolus- statt Basal-Insulin gespritzt)

-

zu hohe Insulindosierung

-

erhöhte sportliche Aktivität

-

zu langer Spritz-Ess-Abstand

38.1.6.2 Hyperglykämie

Bei der Hyperglykämie werden 2 hyperglykämische Akutkomplikationen unterschieden:

-

diabetische Ketoazidose (DKA)

-

hyperosmolare hyperglykämische Entgleisung (HHE)

Während die DKA fast ausschließlich bei Typ-1-Diabetikern vorkommt, ist die HHE die Akutkomplikation des Typ-2-Diabetikers. Beide Formen stellen potenziell vital bedrohliche Situationen dar (Sigrist u. Brändle 2015).

Diabetische Ketoazidose (DKA)

Die DKA ist charakteristisch für den Typ-1-Diabetes und Folge eines schweren Insulinmangels. Bei ca. 15% der Betroffenen wird die Diagnose aufgrund der Erstmanifestation gestellt. Im weiteren Krankheitsverlauf tritt sie gehäuft bei fehlender oder mangelhafter Insulinzufuhr auf. Auch akute Stoffwechselbelastungen, z.B. bei Infektionen, können eine DKA auslösen. Die DKA ist aufgrund der Schwere der Stoffwechselentgleisung (Ketoazidose) sehr gefährlich. Etwa 1–5% der betroffenen Patienten versterben an den Folgen der DKA (Sigrist u. Brändle 2015).

Aufgrund des schweren Insulinmangels ist der Organismus gezwungen, durch andere Verfahren Glukose zu bilden (Glukoneogenese), und baut große Mengen von Eiweiß- und Fettreserven um ( ▶ Abb. 38.10).

Ablauf einer Ketoazidose bei Diabetes Typ 1.

Abb. 38.10

Beim Abbau von Fetten entstehen freie Fettsäuren und Ketonkörper, die zu einer metabolischen Azidose (Übersäuerung des Blutes aufgrund von Stoffwechselvorgängen) führen. Da Ketonkörper unabhängig von Insulin verstoffwechselt werden, stellen sie in dieser Situation eine wichtige Energiequelle für den Körper dar. Folgen dieses Vorgangs sind die Symptome, die in ▶ Abb. 38.10 unter Lipolyse dargestellt sind. Außerdem kann eine vertiefte In- und Exspiration beobachtet werden, die ▶ Tab. 16.1 genannt wird.

Der Insulinmangel führt zu einer Hyperglykämie, da Glukose nicht mehr in die Zellen transferiert werden kann. Bei Überschreiten der Nierenschwelle (BZ >180 mg/dl) führt dies zu den in ▶ Abb. 38.10 unter Hyperglykämie aufgeführten Symptomen (Kitabchi et al. 2009).

Die DKA entwickelt sich meist schnell (innerhalb von 24–36 Std.) und kann so weit fortschreiten, dass Betroffene das Bewusstsein verlieren. Man spricht dann von einem ketoazidotischem Koma.

Diagnostik Die Diagnosestellung erfolgt über eine Blutgasanalyse, den Nachweis von Ketonkörpern im Urin, ein Blutbild (Messen der Elektrolyte) und die Bestimmung des Blutzuckers. Bei der DKA ist „nur“ mit einer moderaten Hyperglykämie (>250 mg/dl [14 mmol/l]) zu rechnen (Hien et al. 2013).

Praxistipp

Ketonkörper können einfach über Teststreifen im Urin nachgewiesen werden. Achten Sie auf die genaue Einhaltung des Ablesezeitpunkts. Sonst werden falsch-hohe oder falsch-niedrige Werte abzulesen sein.

Hyperosmolare hyperglykämische Entgleisung (HHE)

Die HHE kommt meist bei Typ-2-Diabetikern vor und entwickelt sich schleichend über mehrere Tage. Oft liegt die Ursache in einem nicht ausreichend therapierten oder einem noch nicht diagnostizierten Diabetes mellitus.

Beim DMT 2 verhindert eine Restproduktion von Insulin den massiven Fettabbau, es entstehen kaum Ketonkörper, eine Azidose tritt nur selten auf. Die Patienten sind meist älter, alleinstehend, nehmen wenig Flüssigkeit auf und sind exsikkiert. Bedingt durch die massive Hyperglykämie (Werte von > 600 mg/dl [33,3 mmol/l]) kommt es zu einem hohen Wasser- und Elektrolytverlust. Komorbiditäten wie Infekte begünstigen das Fortschreiten. Das klinische Bild stellt sich wie folgt dar:

-

Tachykardie

-

Hypotonie

-

Schwindel und Eintrübung bis hin zum Koma (dann hyperosmolares Koma genannt)

Durch den Elektrolytverlust kann es zu fokalen oder generalisierten Krampfanfällen und Herzrhythmusstörungen kommen. In späten Stadien können neurologische Ausfälle (z.B. Paresen) beobachtet werden.

Die HHE entwickelt sich meist schleichend über einige Tage hinweg. Die Mortalität liegt höher als bei der DKA und beträgt im Falle eines Komas 20–30%. Werden Betroffene vorher therapiert, liegt die Mortalität bei 5–15%.

Diagnostik Die Diagnosestellung verläuft wie bei der der DKA. Symptomatisch weisen ein fehlender Azetongeruch in der Ausatemluft und die Abwesenheit von Ketonkörpern im Urin auf eine HHE hin (Hien et al., 2013).

Therapie der Akutkomplikationen