14.1 Urin – Grundlagen aus Pflege- und Bezugswissenschaften

Die Nieren sind die Hauptausscheidungsorgane für Stoffwechselendprodukte, Fremdstoffe, Elektrolyte und Wasser. Die übliche Urinmenge beträgt ca. 1 – 1,5 l/Tag und ist altersabhängig. Insgesamt scheidet der Mensch pro Tag ca. 2,5 l Flüssigkeit aus:

-

ca. 60 % als Urin

-

ca. 36 % über Lunge und Haut

-

ca. 4 % mit dem Stuhl (Biesalski 2015)

Die normale Urinmenge ist von folgenden Faktoren abhängig:

-

Flüssigkeitsaufnahme (durch Trinken, Infusionen sowie den Wassergehalt fester Speisen)

-

Flüssigkeitsverluste:

-

über Haut und Atmung als unmerkliche Flüssigkeitsverluste (Perspiratio insensibilis)

-

durch Schwitzen als spürbarer Flüssigkeitsverlust (Perspiratio sensibilis)

-

-

Nierenfunktion (beeinflusst z. B. von Blutdruck und Hormonproduktion [z. B. Adiuretin, Aldosteron])

Volumen und ▶ Bestandteile der extrazellulären Flüssigkeit müssen konstant gehalten werden. Verluste werden durch Zufuhr von außen (Getränke, Nahrung, Infusionen) und das im Stoffwechsel anfallende Wasser (Oxidationswasser) ausgeglichen ( ▶ Abb. 14.1). Je nach Art der Nahrung und dem resultierenden Stoffwechselgeschehen ändern sich die Zusammensetzung und Menge des Endharns. Daraus können Rückschlüsse auf die Funktion der Nieren gezogen werden. Die minimale, täglich auszuscheidende Flüssigkeitsmenge zur Sicherstellung der Ausscheidung von Natrium, Kalium und Harnstoff liegt bei 300 – 500 ml.

Wasserbilanz.

Abb. 14.1 Die Konstanz des Wassergehalts im Körper ist das Ergebnis einer ausgeglichenen Wasserbilanz.

(Abb. aus: Biesalski HK, Grimm P, Nowitzki-Grimm S. Taschenatlas Ernährung. Thieme; 2015)

Der Flüssigkeitsbedarf richtet sich nach der Menge der ausgeschiedenen Flüssigkeiten. Ein Erwachsener benötigt bei durchschnittlicher körperlicher Aktivität 2500 ml Flüssigkeit. Sie sollte in Form von Getränken und festen Lebensmitteln aufgenommen werden. Die ▶ harntreibende (diuretische) Wirkung von Kaffee und Tee kann bei Gewöhnung vernachlässigt werden.

Die Bilanzierung kann folgende Ergebnisse liefern:

-

Einfuhr ≥ Ausfuhr: positive Bilanz (z. B. bei Nierenversagen)

-

Einfuhr ≤ Ausfuhr: negative Bilanz (z. B. bei Diuretikatherapie)

-

Einfuhr = Ausfuhr: ausgeglichene Bilanz

Nachfolgend wird eine Auswahl wissenschaftlicher Ergebnisse zum Thema Urinausscheidung vorgestellt.

14.1.1 Physiologische Veränderungen im Alter

Veränderter Wasserhaushalt Mit zunehmendem Alter wird es für den Körper immer schwieriger, den Wasserhaushalt und den normalen Natriumbestand aufrechtzuerhalten. Ursächlich lassen sich die folgenden Faktoren identifizieren:

-

Nierenfunktion (verschlechtert sich)

-

Durstempfinden (lässt nach)

-

hormonelle Faktoren (z. B. nimmt die Konzentrationsfähigkeit der Niere durch reduziertes Ansprechen der Sammelrohre auf ADH [antidiuretisches Hormon] ab [Briner/Truniger 2002])

Der Körper kann sich Schwankungen im Wasser- oder Salzhaushalt nicht mehr so gut anpassen. Das reduzierte Durstempfinden begünstigt eine Exsikkose (Austrocknung durch Abnahme des Körperwassers).

Praxistipp

Achten Sie während Hitzeperioden, bei febrilen Infekten oder Diuretikatherapie besonders auf das Trinkverhalten und den Flüssigkeitsstatus Ihrer Patienten und leiten Sie bei Flüssigkeitsmangel entsprechende Maßnahmen zur Behebung ein (z.B. Trinkprotokoll).

Auswirkungen von Wasserverlust Mit 35 Jahren beträgt das gesamte Körperwasser 55 – 60 % des Körpergewichts, beim 75 – 80-Jährigen sinkt es auf 50 % und darunter. Besonders ältere Frauen reagieren empfindlich auf Störungen des Wasserhaushalts. Plötzlicher Wasserverlust (z. B. bei Durchfall, Erbrechen, Wetterumstände) führt bei älteren Menschen zu schwerwiegenderen Folgen als bei Jüngeren (Sitzmann 2011).

Veränderungen der Haut Auch wird mit zunehmendem Alter die Haut dünner und trockener, wodurch die physikalische und chemische Barrierefunktion abnimmt. Es kommt vermehrt zu bakteriellen oder viralen Infektionen der Haut. Erhebliche Auswirkungen hat dies bei Inkontinenz.

14.1.2 Warum ist normaler Urin steril?

Es ist bei der starken Keimkolonisierung der Harnröhre eine bemerkenswerte Tatsache, dass normaler Urin steril ist. Dazu tragen verschiedene körpereigene Faktoren des Gesunden bei:

-

der pH-Wert des Urins (je nach Nahrung zwischen 5 – 8)

-

das mechanische Wash-out-Phänomen bei ausreichendem Urinfluss

-

die vollständige Entleerung der Blase bei jeder Miktion

-

bakterienbindende Proteine, z. B. das Tamm-Horsfall-Mukoprotein der Harnblasenschleimhaut

-

die antirefluxiven Harnleiter-Blasen-Einmündungen

-

die Abschilferung kolonisierter Blasenschleimhautzellen

-

die im Urothel synthetisierten und dann ausgeschiedenen antimikrobiell wirksamen Enzyme, wie Defensine und Cathelizidine

-

bei der Frau die vaginale physiologische Keimbesiedlung durch Laktobazillen (östrogeninduziertes Wachstum fördert saures Scheidenmilieu)

Die antimikrobiellen Produkte aus der Blasenschleimhaut, Defensine und Cathelizidine, sind für die Sterilität des Urins von entscheidender Bedeutung. Eine bakterielle Besiedlung führt innerhalb von Minuten zu einer schnellen Sekretion dieser Peptide, die z. B. Escherichia coli abtöten.

Diese Abwehrmechanismen werden durch das Einlegen eines Harnblasenkatheters durchbrochen. Daraus entstehende Infektionen werden als katheterassoziierte Harnwegsinfektion (CAUTI = Catheter-associated Urinary Tract Infection) bezeichnet.

14.1.3 Warum kehren Harnwegsinfektionen häufig wieder?

Definition

Die Diagnose Harnwegsinfekt (HWI) wird bei Vorhandensein typischer Symptome gestellt, z. B.:

-

Dysurie (erschwerte und/oder schmerzhafte) und Algurie (schmerzhafte) Miktion

-

Pollakisurie (Miktionsstörung mit hoher Frequenz der Blasenentleerung bei kleinen Harnmengen)

-

sowie Keimzahl von > 105/ml im Mittelstrahlurin

14.1.3.1 Physiologischer Schutz

Normalerweise kann sich der Mensch durch seine physiologische Abwehr vor Mikroben schützen. Bei einigen Menschen sind Infektionen des Urogenitaltrakts jedoch ungewohnt hartnäckig und schwer therapierbar. Steinbildung und/oder Überleben der Keime im Blasenepithel können dafür verantwortlich sein.

Steinbildung Unter der Einwirkung von Bakterien kommt es durch Veränderungen des Urinharnstoffs zum Konzentrationsanstieg von Ammonium und Bikarbonat im Urin. Er wird dadurch alkalisch (pH-Werte >7). Unter Einwirkung von Magnesium-Ammonium-Phosphat werden die Bakterien in einen rasch wachsenden Stein (Struvit- oder Infektstein) eingeschlossen und damit schwer therapierbar.

Keime im Blasenepithel Für 80 – 90 % der Harnwegsentzündungen sind Escherichia-coli-Bakterien verantwortlich (Schmiemann/Kniehl 2010). Die Wahrscheinlichkeit, dass der gleiche Keim innerhalb eines Jahres erneut eine Infektion auslöst, ist sehr hoch (>40 %). In einem biofilmähnlichen Zustand können die pathogenen Erreger über Monate im Verborgenen überleben, bevor sie eine erneute Infektion auslösen (Magistro 2016). In einer Studie konnten Blasenwandzellen mit darin eingeschlossenen Bakterien gefunden werden. Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass die Erreger von Harnwegsinfektionen in den Zellen der Blasenwand in einem Ruhezustand überdauern. Dadurch sind sie vor Antibiotika und der Immunabwehr geschützt und können immer wieder neue akute Infektionen auslösen (Sitzmann 2004b).

Fallbeispiel

„Mir ist heute gar nicht gut. Ich habe so ein Brennen beim Wasserlassen und kalt ist mir auch.“ Die 81-jährige Frau Heinze macht an diesem Vormittag auf Gesundheits- und Krankenpflegerin Hanna Wöhrle, die bei einem ambulanten Pflegedienst tätig ist, keinen guten Eindruck. Als sie die Temperatur bei Frau Heinze misst, ist diese leicht erhöht. Beim Wechseln der Vorlage bemerkt sie einen strengen Uringeruch. „Ich werde mal Frau Dr. Müller fragen, was sie dazu meint.“ Nachdem sie der Ärztin am Telefon die Symptome geschildert hat, bittet diese um eine Urinprobe aus dem Mittelstrahl.

In der Praxis ergibt ein Schnelltest, dass Frau Heinze einen Harnwegsinfekt hat. Frau Wöhrle erhält ein Rezept über Antibiotikatabletten, das sie sofort einlöst und zur Patientin bringt. In der Dokumentation schildert sie die Vorkommnisse, fixiert die ärztliche Therapie sowie weitere Anordnungen der Hausärztin: Frau Heinze soll viel trinken, und sollte sich ihr Allgemeinzustand, z. B. mit höherem Fieber, weiter verschlechtern, muss sie zur Abklärung ins Krankenhaus.

Häusliche Pflege im Fokus

Wie bei der Pflege im Krankenhaus sollte eine Gesundheits- und Krankenpflegerin auch in der häuslichen Krankenpflege aufmerksam den Kranken beobachten. Sie informiert den Haus- oder Facharzt, wenn neue oder verstärkte Beschwerden und Symptome auftreten oder sich der Allgemeinzustand eines Patienten verschlechtert hat. Die Informationspflicht gegenüber dem Arzt gilt v. a. dann, wenn die Patienten hinsichtlich ihrer Mobilität oder ihrer geistigen Fähigkeiten (z. B. durch demenzielles Syndrom) eingeschränkt sind.

In den meisten Fällen gilt der Hausarzt als erster Ansprechpartner. Er wird entweder telefonisch Anordnungen geben oder einen kurzfristigen Hausbesuch einplanen. In vielen Bundesländern bietet die Kassenärztliche Vereinigung einen ärztlichen Bereitschaftsdienst an, der am Telefon sowohl berät und Anordnungen erteilt als auch einen Hausbesuchsdienst anbietet. In sehr akuten Fällen ist selbstverständlich die telefonische Benachrichtigung der europaweiten Notfallrettung „112“ angezeigt.

Praxistipp

Von alten Menschen in Klinik oder im Pflegeheim werden vielfach keine typischen Symptome der Harnwegsinfektion beklagt. Das kann demenzbedingt sein, vielleicht ist ein neu in Erscheinung getretenes Verwirrtsein das erste Symptom. Denken Sie deshalb bei einer Verschlechterung des Allgemeinzustands, unspezifischen Symptomen wie neu aufgetretener Inkontinenz, unklarem Fieber, Verwirrtheit, Erbrechen oder Übelkeit an eine mögliche Harnwegsinfektion.

14.2 Urin – Pflegesituationen erkennen, erfassen und bewerten

14.2.1 Beobachtungskriterien

Durch die Beobachtung der Urinausscheidung können Störungen von Diurese (physiologische Harnbildung) und Miktion (Harnlassen) festgestellt werden. Beurteilungskriterien des Harns sind in ▶ Tab. 14.1 dargestellt.

|

Normalwerte |

Physiologische Abweichungen |

Krankhafte Abweichungen |

Ursachen krankhafter Abweichungen |

|

Miktionshäufigkeit |

|||

|

|

Inkontinenz bei Menschen > 6. Lebensjahr |

|

|

Pollakisurie:

|

|

||

|

Nykturie:

|

|

||

|

Harnmenge (ml/Tag) |

|||

|

|

Oligurie:

Oligoanurie oder inkomplette Anurie:

|

|

|

Anurie:

|

Folge:

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

Polyurie:

|

|

||

|

Harnverhalt:

|

Folge:

|

||

|

Restharn:

|

Folge:

|

||

|

Blasenkapazität des Erwachsenen |

|||

|

individuell |

schwankt zwischen 250 und 500 ml, max. ca. 800 ml |

||

|

Farbe und Aussehen |

|||

|

frischer Urin ist klar und hell- bis dunkelgelb (konzentriert) |

|

|

|

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

Geruch |

|||

|

frisch gelassen: unauffällig |

|

|

|

|

|

||

|

|

||

|

pH-Wert |

|||

|

schwach sauer (pH 5 – 6) |

durch Nahrung beeinflusst:

|

|

|

|

|

||

|

Spezifisches Gewicht |

|||

|

von 1.015 – 1.025 |

|

|

|

|

|

||

|

|

||

14.2.2 Urindiagnostik

Urin kann meist ohne großen Aufwand gewonnen werden und eignet sich damit auch für Verlaufskontrollen. Mittels Urindiagnostik können Erkrankungen der Niere (z.B. Glomerulonephritis) und der ableitenden Harnwege diagnostiziert und von extrarenalen Erkrankungen (z.B. erworbene Gerinnungsstörung) abgegrenzt werden.

14.2.2.1 Gewinnung von Urinproben

Spontanurin Wird spontan gelassener Urin (Strahlurin) zur Untersuchung benötigt, muss vorher das äußere Genitale gewaschen werden, bei Männern mit zurückgestreifter Vorhaut. Bei Kleinkindern werden Einmalbeutel aus Plastik verwendet, die selbstklebend sind.

Morgenurin Der Morgenurin ist der erste Urin, der morgens nach dem Aufstehen entleert wird. Er ist konzentrierter als der tagsüber gelassene Urin. Da sich durch die erhöhte Konzentration des Urins die enthaltenen Substanzen besser nachweisen lassen, wird er häufig zur Urindiagnostik herangezogen.

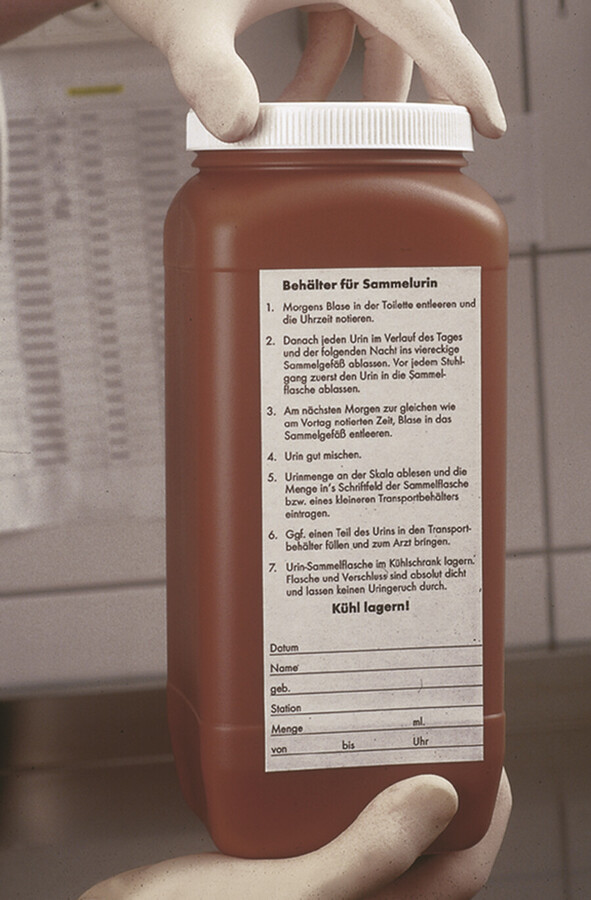

Sammelurin Zur Ermittlung bestimmter Stoffe im Organismus wird Urin über 12 – 24 Stunden gesammelt, z.B. bei Verdacht auf Proteinurie und zur Ermittlung der Kreatinin-Clearance (Filtrationsrate der Niere). Beim Sammeln ist Folgendes zu beachten:

-

sauberes, verschließbares Gefäß benutzen (ohne Reinigungs- und Desinfektionsmittelreste, um falsche Befunde zu vermeiden ( ▶ Abb. 14.2)

Behälter für Sammelurin.

Abb. 14.2

(Foto: T. Stephan, Thieme)

-

Gefäß beschriften (Name, Datum)

-

Patienten über Zweck und Dauer informieren (fördert Motivation und reduziert die Fehleranfälligkeit)

-

Blase entleeren lassen (bei 24-Stunden-Urin morgens), erst danach beginnen, den Urin zu sammeln

-

alle Urinportionen je nach Untersuchung im lichtundurchlässigen oder mit chemischem Zusatzstoff präparierten Gefäß sammeln und gekühlt aufbewahren

-

zum Abschluss, z.B. nach 24 Stunden, den Patienten nochmals die Blase entleeren lassen und diesen Urin in das Sammelgefäß geben

-

vor Abfüllen der Laborprobe den Sammelurin durchmischen, um die festen Bestandteile zu verteilen und

-

Gesamtmenge auf dem Laborschein notieren

Praxistipp

Das Sammelgefäß sollte kühl, dunkel und abgedeckt aufbewahrt werden (z.B. im WC).

Gewinnung und Transport von Urinproben zur Infektionsdiagnostik

Mittelstrahlurin Bei der Probengewinnung bestehen Verunreinigungsmöglichkeiten durch Bakterien aus der Harnröhre, aus dem Bereich der Vorhaut, der Vulva (Vaginalsekret) und dem Damm (Perineum). Daher werden entsprechend der jeweiligen Anforderung des Labors entweder zunächst die Umgebung der Harnröhrenöffnung mit Wasser und Seife gereinigt oder nicht. Nach Fachmeinung erbringt das Reinigen der Harnröhrenöffnung vor Entnahme keine besseren Ergebnisse (Just 2006).

Praxistipp

Das äußere Genitale darf keinesfalls desinfiziert werden! Desinfektionsmittelreste könnten das mikrobiologische Ergebnis verfälschen.

Das Intervall zwischen der letzten Miktion und dem Zeitpunkt der Uringewinnung sollte möglichst lang sein. Den in der Blase befindlichen Keimen wird dadurch genügend Zeit gegeben, sich zu vermehren. Wichtig ist, dem Patienten die Entnahmetechnik genau zu erklären:

-

Die erste Portion Urin wird normal in die Toilette gelassen; evtl. vorhandene Bakterien, u. a. Mikroben in der Harnröhre und am äußeren Genitale, werden so durch den eigenen Urin weggespült.

-

Der Urin für die Untersuchung wird in der Mitte des Miktionsvorganges in einem Becher aufgefangen.

-

Danach entleert der Patient den restlichen Urin in das WC.

Praxistipp

Nicht jeder Keimnachweis deutet auf eine Harnwegsinfektion hin. Besonders bei Frauen kommt es zu falschen Werten, z.B. durch Leukozyten bei Fluor (Ausfluss) sowie Erythrozyten bei der Menstruation. Während der Menstruation und 2 – 3 Tage danach sollte daher möglichst keine Urindiagnostik erfolgen.

Katheterurin Urin kann aus dem liegenden ▶ Blasendauerkatheter oder durch Blasenpunktion gewonnen werden. Die Einmalkatheterisierung zur Uringewinnung gilt als obsolet, d.h. veraltet (Kochanek 2014). Bei liegendem Dauerkatheter wird der Urin nach Wisch- oder Sprühdesinfektion (mit 70 %igem Alkohol) der Punktionsfläche (Latexmembran) mit einer Spritze und Kanüle entnommen ( ▶ Abb. 14.3). Dafür ist es evtl. angebracht, den Katheter vorher für ca. 10 Min. abzuklemmen.

Urinentnahme aus der Punktionsstelle des Ableitungssystems eines Blasendauerkatheters.

Abb. 14.3

(Foto: W. Krüper, Thieme)

Blasenpunktionsurin Bei schwierigen anatomischen Verhältnissen und nicht eindeutigen Befunden des Mittelstrahlurins wird der Urin durch eine suprapubische Blasenpunktion durch den Arzt aseptisch gewonnen. Bei Gesunden ist er i. d. R. keimfrei.

Weitere Inhalte zur Uringewinnung für mikrobiologische Harnuntersuchungen werden im Kapitel zur ▶ mikrobiologischen Probenahme und Diagnostik vorgestellt.

14.2.2.2 Messung der Urinmenge

Restharnbestimmung Um den Restharn zu messen, entleert der Patient kurz vor der Untersuchung seine Blase, anschließend werden Restharnmenge und Größe der Blase sonografisch transabdominal erfasst. Normalerweise wird die Blase bei der Miktion vollständig entleert (max. 30 ml Restharn). Signifikant pathologische Werte bestehen bei Erwachsenen bei über 100 ml Restharn, bei Kindern bei über 10% der Harnblasenkapazität.

Stundenurin Bei Kreislauf- und Nierenversagen oder bei hormonellen Stoffwechselentgleisungen muss die Menge der Urinausscheidung stündlich gemessen werden. Der Urin wird über einen Harnwegskatheter ausgeschieden, in einem Urimeter (Stundenurin-Messkammer) gesammelt, gemessen und nach Öffnen einer Klemme in den Reservoirbeutel abgelassen.

14.2.2.3 Flüssigkeitsbilanz

Definition

Als Flüssigkeitsbilanz bezeichnet man die Gegenüberstellung von Zufuhr (Einfuhr) und Ausscheidung (Ausfuhr) von Flüssigkeiten innerhalb von 24 Stunden.

Indikation

Die Flüssigkeitsbilanzierung erfolgt nach ärztlicher Anordnung, z.B. bei Herz- oder Nierenerkrankungen oder Stoffwechselentgleisungen.

Durchführung

Zur Bilanzierung gehören folgende Maßnahmen:

-

Information von Patienten, Mitarbeitern und Angehörigen

-

Beschriftung von z.B. Steckbecken, Urinflasche, Nachtstuhl mit Maßnahme (Bilanzierung) und Name des Patienten

-

zu Beginn den Patienten die Blase entleeren lassen, Urin verwerfen oder in die Dokumentation des Vortags aufnehmen

-

Notieren von Datum, Uhrzeit, Menge und Art sämtlicher zugeführter Flüssigkeiten (Getränke, Infusionen, Sondenkost) auf dem Bilanz-Dokumentationsblatt

-

Dokumentation der ausgeschiedenen Flüssigkeiten (Urin, Stuhl, Wundsekret, Erbrochenes, Schweiß, Atmung → beachten Sie hausinterne Standards bei der Dokumentation)

-

Dokumentation im Pflegebericht und Information des Arztes

Ergänzende Informationen liefern tägliche Kontrollen von Gewicht, zentralem Venendruck (ZVD) und Hautturgor ▶ Tab. 12.1 .

Fehlerquellen Fehler können entstehen, wenn Getränke nicht dokumentiert werden oder Flüssigkeiten nicht exakt gemessen werden können, z.B. bei Inkontinenz (evtl. Einlagen wiegen) oder bei Flüssigkeitsverlusten durch Schwitzen, z.B. bei Fieber. Diese nicht messbaren Größen können geschätzt werden (Faustregel: bei Fieber 500 ml ausgeschwitzte Flüssigkeit pro 1 °C Temperaturerhöhung).

14.2.2.4 Untersuchung des Urins

Urin sauber gewinnen

Der Harn sollte möglichst nicht verunreinigt werden. Das erreicht man, indem

-

saubere, dem Klinikstandard entsprechende Gefäße verwendet werden,

-

direkter Körperkontakt mit dem Gefäß vermieden wird und

-

möglichst wenig Hautkeime Kontakt mit dem Urin haben (Genitale waschen, Männer sollten die Vorhaut zurückziehen, Frauen die Schamlippen spreizen).

Richtigen Entnahmezeitpunkt wählen

Je nach Untersuchung wird der beste Entnahmezeitpunkt gewählt. Beim Schwangerschaftstest ist es der erste Morgenurin. Er ist konzentrierter und enthält daher eine größere Menge des Hormons HCG. Bei Verdacht auf Glukosurie wird der Urin 2 Stunden nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit untersucht.

Kurz aufbewahren und schnell verarbeiten

Urin soll möglichst frisch untersucht werden. Ist das nicht möglich, kann er im Kühlschrank bei 4 °C für einige Stunden verschlossen aufbewahrt werden. Würde der Urin bei Zimmertemperatur gelagert, könnte sich der pH-Wert durch Ammoniakbildung aus Harnstoff erhöhen, der Glukosegehalt durch bakteriellen Abbau reduziert werden und/oder Ketone durch Zerfall von Leukozyten oder Erythrozyten verflüchtigen.

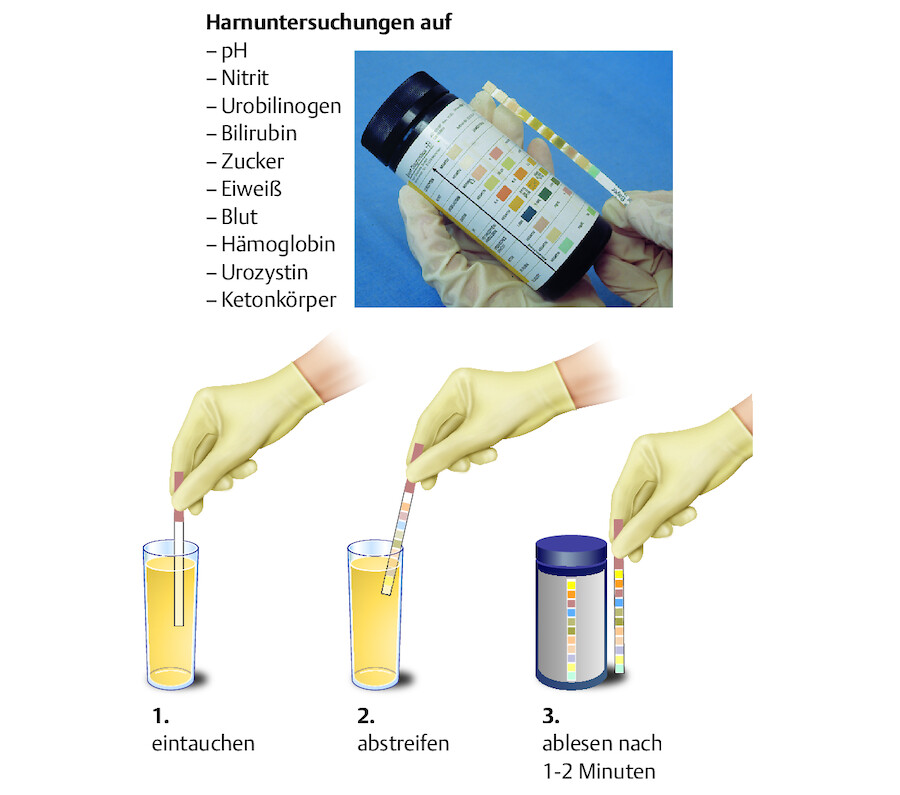

Untersuchung mittels Harnteststreifen

Merke

Harnteststreifen bestehen aus Reagenzpapier, dessen Testzonen mit einem dünnen Nylonnetz geschützt sind. Sie ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Harndiagnostik am Krankenbett, auf Station, in der Praxis, im Labor und ambulant.

Indikation

Harnteststreifen werden verwendet zur

-

Routineuntersuchung,

-

Verlaufskontrolle,

-

Selbstkontrolle durch den Patienten,

-

Vorsorgeuntersuchung (Screening) und

-

Überprüfung der ▶ Patientencompliance, z. B. in der Suchtstoffanalytik.

Einschränkungen eines Streifentestes können darin liegen, dass dieser positiv ausfallen kann, obwohl der Patient nicht erkrankt ist (falsch positiv) oder bei einer Erkrankung ein negatives Ergebnis aufgezeigt wird (falsch negativ).

Theoretische Grundlagen

Die Teststreifen können mehrere Werte analysieren (sog. Multistix). Farbstreifen ermöglichen das Ablesen der Werte. Sie können aber auch maschinell mit einem Reflexionsfotometer abgelesen werden (höherer Durchsatz = Untersuchungszahlen, bessere Dokumentation, Genauigkeit, Online-Anschluss an die EDV).

Die Teststreifen erfassen aktuell 2–10 Parameter, z.B. pH, spezifisches Gewicht, Nitrit, Urobilinogen und Bilirubin. Auf möglicherweise krankhafte Veränderungen weisen u. a. folgende, normalerweise nicht im Urin enthaltene Substanzen hin: Zucker (Glukosurie), Nitrit (Stoffwechselprodukt typischer Harnwegserreger), Eiweiß (Proteinurie), Blut (Hämaturie), Hämoglobin (Hämoglobinurie), Leukozyten (Leukozyturie), Ketonkörper (Ketonurie).

Durchführung

-

Eintauchen des Teststreifens: Nachdem Schutzhandschuhe angezogen wurden, wird der Teststreifen entnommen. Verschließen Sie das Teststreifenbehältnis sofort nach der Entnahme mit dem Originaldeckel, da sich darin ein Trockenmittel befindet. Danach den Teststreifen für ca. eine Sekunde eintauchen. Alle Testfelder müssen nun mit Urin benetzt sein. Um valide Ergebnisse zu erreichen, wird 1 Stunde Aufbewahrung des Urins als tolerables Intervall angesehen.

-

Entfernen des überschüssigen Urins: Beim Herausziehen des Teststreifens die seitliche Kante am Rand des Probengefäßes abstreifen, damit entfernen Sie überschüssigen Urin.

-

Ablesen der Testergebnisse: Bestimmen Sie nach 60–120 Sekunden die Reaktionsfarben der Testfelder mit der Farbvergleichsskala auf dem Teststreifenbehältnis. Dabei darf der Behälter aus hygienischen Gründen nicht berührt werden. ( ▶ Abb. 14.4). Die Ergebnisse werden dokumentiert.

Urinuntersuchung.

Abb. 14.4 Mit Harnteststreifen können verschiedene Werte des Urins analysiert werden.

(Abb. aus: Pflegeassistenz. Lehrbuch für die Gesundheits- und Krankenpflegehilfe und Altenpflegehilfe. Thieme; 2016)

Praxistipp

Bei der Selbstkontrolle durch den Patienten kann der Teststreifen kurz in den Mittelstrahl des Urins gehalten werden. Der überschüssige Urin wird dann einfach abgeschüttelt.

Urinmikroskopie

Sie wird wegen des höheren Arbeitsaufwands nur noch vereinzelt durchgeführt. Indiziert ist sie z.B. bei positiven Hinweisen von Teststreifenanalysen, z.B. Hämaturie. Insbesondere bei Kindern schließt ein negatives Ergebnis der Teststreifenuntersuchung des Urins eine Harnwegsinfektion nicht aus. Sichere Ergebnisse liefert die Urinmikroskopie. In der Zählkammer sind bei Jungen mehr als 10 Leukozyten pro μl (Mikroliter) pathologisch, bei Mädchen mehr als 50.

2-Gläser-Probe oder 3-Gläser-Probe

Zur Differenzialdiagnostik dient die 2-Gläser-Probe. Sie gibt z.B. orientierende Hinweise auf die Lokalisation einer bestehenden Harnwegsinfektion. Der vom Patienten abgelassene Urin wird beim Urinieren in 2 Portionen getrennt aufgefangen. Stammt eitriger oder blutiger Urin aus Niere oder Blase, sind beide Portionen gleichmäßig gefärbt. Stammt er aus der Harnröhre, ist das erste Glas getrübt. Mit dieser Portion wurde die Harnröhre gespült, die zweite Portion ist klar.

Nach rektaler Massage der Prostata kann der Harn mit einer 3-Gläser-Probe beurteilt werden. Das Exprimat (Sekret der Prostatadrüse, das als milchig-trüber Tropfen in der Harnröhrenöffnung erscheint) bzw. der Harn wird in einem 3. Glas aufgefangen und untersucht.

Bestimmung des spezifischen Gewichts (Dichte)

Die Dichte entspricht dem Totalgewicht der gelösten Stoffe im Urin und wird in Gramm pro Liter (g/l) angegeben. Sie ist von der Flüssigkeitsaufnahme abhängig. Das spezifische Gewicht gibt Auskunft über die Konzentration des Harns (Fähigkeit zur Ausscheidung harnpflichtiger Substanzen). Die Normwerte liegen zwischen 1,015 und 1,025 g/l. Nach längerem Dursten kann das spezifische Gewicht bis auf 1,040 g/l ansteigen. Nach extremer Wasseraufnahme ist die Niere in der Lage, bis auf 1,001 g/l zu verdünnen. Reines Wasser wiegt 1000 g/l.

Die Dichtemessung ist in der Vergangenheit mittels Urometer, auch als Harn- oder Senkwaage und Dichte-Aräometer bezeichnet, aktuell mit Teststreifen möglich.

Urometer Die Bestimmung des spezifischen Gewichts des Harns mit dem Urometer ist eine leicht vorzunehmende Methode, die über die Konzentration Auskunft gibt. Zur korrekten Bestimmung muss das Urometer frei im Messzylinder schwimmen. Das Prinzip beruht auf einer Auftriebsmessung mit Spindel (Urometer in mg/l, Eichung entweder 15° oder 20 °C). Der Messwert wird am oberen Rand des Flüssigkeitsspiegels abgelesen. Vor der Messung muss die Temperatur des Urins gemessen werden, da das Urometer auf eine bestimmte Temperatur geeicht ist. Je 3 Grad Unterschied muss ein Teilstrich zu- oder abgezogen werden.

Teststreifen Mit kombinierten Teststreifen können auch Dichteuntersuchungen gemacht werden. Sie sind qualitativ besser und können ohne Temperaturanpassung durchgeführt werden.

Bakteriologische Untersuchung

Weitere wichtige Informationen erhält man durch eine Keimzahlbestimmung (Koloniendichte durch Uricult, Eintauchtest). Eine genaue Identifizierung der Bakterien ist jedoch nur ▶ im bakteriologischen Labor möglich.

14.3 Urin – Pflegemaßnahmen auswählen, durchführen und evaluieren

Praxistipp

Für alle folgenden Pflegemaßnahmen gilt, dass der Patient vorher ausführlich über die Maßnahme informiert wird. Zur Wahrung der Intimsphäre sollten mobile Mitpatienten oder Besucher das Zimmer verlassen oder ein Sichtschutz genutzt werden.

14.3.1 Anlegen der Urinflasche

Urinflaschen bestehen aus Kunststoff oder Chromnickelstahl. Es gibt sie mit und ohne Deckel. Eine Skalierung dient der Messung der Urinmenge. Urinflaschen gibt es in verschiedenen Formen:

-

Frauen: Bei Patientinnen mit Beckenfraktur ist die Urinflasche für Frauen eine große Hilfe, sie müssen nicht so häufig das Becken bewegen, Schmerzen durch das Sitzen auf dem Steckbecken werden vermieden.

-

Männer: Die besondere Form verhindert beim Umkippen das Auslaufen ( ▶ Abb. 14.5).

Urinflasche für Männer.

Abb. 14.5

(Foto: F. Kleinbach, Thieme)

14.3.1.1 Durchführung

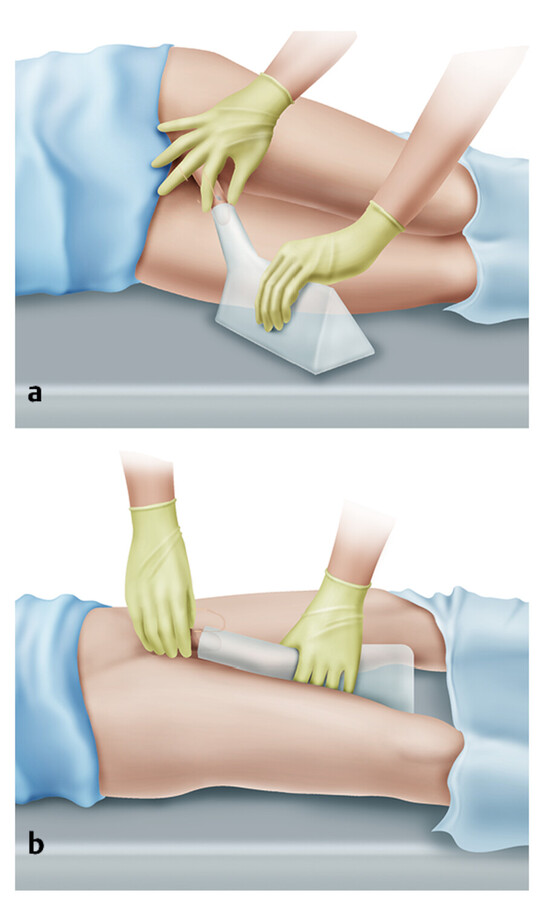

Die Urinflasche wird folgendermaßen angelegt ( ▶ Abb. 14.6):

Anlegen der Urinflasche.

Abb. 14.6 a Seitlich, b auf dem Rücken liegend.

-

Die Urinflasche wird aus der Halterung genommen und in Rückenlage zwischen die Beine gelegt oder in Seitenlage vor dem Patienten platziert.

-

Mann: Entweder legt der Patient seinen Penis selbst in die Flasche oder der Pflegende übernimmt dies mit der behandschuhten Hand.

-

Frau: Die Öffnung des Flaschenhalses wird eng an die Harnröhrenöffnung gelegt.

Möchte der Patient in sitzender Position ausscheiden, wird das Kopfteil hochgestellt und die Beine leicht angewinkelt. Um die Intimsphäre zu wahren, wird er während der Ausscheidung zugedeckt und kurz allein gelassen. Die Urinflasche sollte nur so lange belassen werden, wie die Ausscheidung dauert. Nach der Miktion wird das Genitale mit Zellstoff abgetupft und dem Patienten die Gelegenheit zur Händehygiene gegeben. Wird die Urinflasche nicht nach jeder Miktion entleert, muss sie mit einem Deckel verschließbar sein (Geruchsreduzierung). Sie sollte mindestens vor den Mahlzeiten und zum Abend geleert werden.

Prävention und Gesundheitsförderung

Der Rand der Urinflasche kann Druckgeschwüre an den empfindlichen Schleimhäuten des Intimbereichs verursachen. Urinflaschen dürfen daher keinesfalls angelegt bleiben.

Lebensphase Kind

Mechthild Hoehl

Uringewinnung beim Säugling

Zwischen dem 2. und 3. Lebensjahr beginnt ein Kind seine Ausscheidungen zu kontrollieren. Ab diesem Zeitpunkt kann der Urin im Kindertöpfchen oder in einem Auffanggefäß gewonnen werden. Vorher wird der Urin bei Säuglingen mithilfe eines Einmalklebebeutels gewonnen.

Kleben des Urinbeutels

Vorbereitung

Benötigt werden:

-

Urinbeutel

-

Einmalunterlage

-

Waschutensilien

-

frische Windel

-

Schutzhandschule

-

Abwurf

-

Urin-Stix oder Untersuchungsröhrchen

-

Begleitschein für die Laboruntersuchung

Einige Hersteller bieten unterschiedliche Urinbeutel für Mädchen und Jungen an. Mädchenbeutel haben eine ovale Öffnung, Jungenbeutel eine kleinere, runde Öffnung. Es gibt sowohl Urinbeutel zur Einmalnutzung als auch Urinbeutel mit Ablaufschlauch, z.B. zur längerfristigen Urinsammlung.

Durchführung

Der Unterkörper des Säuglings wird entkleidet, die benutzte Windel entsorgt und der Genitalbereich sorgfältig gereinigt und trocken getupft, damit der Urinbeutel gut haften kann.

Urinbeutel kleben bei Jungen

Bis zum 3. Lebensjahr sollte bei Jungen keine Manipulation an der Vorhaut erfolgen, da eine physiologische Phimose besteht. Nach dem Entfernen der Schutzfolie des Klebestreifens wird der Penis in den Urinbeutel gelegt und die Klebeflächen rundherum gut festgedrückt. Sollten keine speziellen Knabenbeutel mit kleinem runden Loch zur Verfügung stehen, sondern eine Einheitsgröße mit ovaler Öffnung, so wird bei ganz kleinen männlichen Säuglingen der Hoden mit in die Öffnung platziert. Das schont die empfindliche Haut am Hoden und erleichtert die Dichtigkeit des Systems.

Urinbeutel kleben bei Mädchen

Für Mädchen wird der Urinbeutel vor dem Entfernen der Klebefläche am unteren Ende der Klebefläche leicht nach außen geknickt, das erleichtert später die Platzierung am Damm.

Das Schutzpapier wird entfernt, zunächst der Knick am Damm platziert und dann die Klebeflächen so auf die großen Labien geklebt, dass sich die Harnröhrenmündung im oberen Drittel der Beutelöffnung befindet.

Danach kann eine Windel locker angelegt und das Kind wieder angezogen werden. Begleitpersonen des Kindes sind darüber aufzuklären, dass sie beim Handling des Kindes darauf achten müssen, dass der Beutel nicht verrutscht. Ein häufiges Entfernen und Wiederankleben kann zu Hautirritationen führen. Eltern sollten das Pflegepersonal informieren, sobald sie das Gefühl haben, dass der Beutel mit einer Urinportion gefüllt wurde.

Bei schwerkranken Kindern, die möglicherweise leicht bekleidet im Wärmebett oder Inkubator liegen, kann die Windel im Schritt geschlitzt und der Urinbeutel durch den Schlitz nach außen geführt werden. So wird die Füllung des Beutels sofort bemerkt und der Urin kann frisch entnommen werden. Das Schlitzen der Windel bietet sich auch bei Dauerableitung über ein Beutelsystem an. So sind Bett und Urinbeutel vor Verunreinigungen durch den Säuglingsstuhl geschützt.

Nachsorge

Der gewonnene Urin wird je nach Anordnung mit dem Urin-Stix untersucht (falls Auffälligkeiten bestehen, sollte unbedingt die Probe für eine ausführlichere Untersuchung aufgehoben werden) oder ins Labor gegeben werden. Da die Urinmengen bei kleinen Säuglingen gering sind, kann es sinnvoll sein, den Urin eher in ein steriles Untersuchungsröhrchen als in den üblichen Urinbecher abzufüllen.

Führen Sie nach der Probeentnahme eine sorgfältige Hautpflege des Genitalbereichs durch. Falls zu erwarten ist, dass die Urinkontrolle wiederholt werden muss, sollte zunächst auf Öle und Cremes verzichtet werden, da dies das erneute Kleben des Urinbeutels erschwert.

14.3.2 Katheterisieren der Harnblase

14.3.2.1 Theoretische Grundlagen

Definition

Als Katheterisieren wird das Einführen eines Katheters in Körperorgane bezeichnet. Es dient der Entleerung von Flüssigkeit. Hier wird vom Harnblasenkatheter gesprochen, durch den auch Spülungen vorgenommen werden können.

Indikation

Sachgerechte diagnostische Indikationen für eine Blasenkatheterisierung sind z.B.:

-

Bilanzierung z.B. bei einem schwerkranken Patienten

-

Bestimmung des Blasendrucks (urodynamische Messung)

-

radiologische Untersuchung (Urethrografie)

Therapeutische Indikationen sind:

-

akuter Harnverhalt (z.B. postoperativ)

-

Förderung der Wundheilung im Bereich des äußeren Genitals bei Harninkontinenz

-

Patientenkomfort bei sterbenden Patienten (auf Wunsch des Patienten)

-

intraoperative Entleerung der Blase bei mehrstündigen Operationen mit hohem Flüssigkeitsumsatz

-

Spülbehandlung, z.B. nach urologischen Operationen

Praxistipp

Unnötiger Katheterismus:

-

Achten Sie darauf, dass ein Katheter (z.B. postoperativ) nicht länger belassen bleibt als nötig!

-

Eine Harninkontinenz ist kein Grund für die Anlage eines Blasenkatheters!

Fallbeispiel

Mit langsam stärker werdenden, zuletzt aber massiven Unterbauchschmerzen kommt der 80-jährige Hubert Kauder in die Notaufnahme. Nach klinischer Untersuchung wird bei der Computertomografie eine Riesenharnblase bestätigt ( ▶ Abb. 14.7). Nach Anlage eines suprapubischen Katheters wurden 4,5 l Urin abgelassen. Er war danach sofort beschwerdefrei.

Riesenharnblase (4,5 l) im CT-Bild.

Abb. 14.7 Als Folge einer Prostatahyperplasie mit Abflussstörung entstand eine große zystische Raumforderung im Unterbauch (1), die die angrenzenden Organe verdrängt.

(Abb. aus: Dtsch. med Wochenschr 2007: 132, Ropers)

14.3.2.2 2 Arten der Katheterisierung

Katheter zur Harnableitung werden auf 2 Arten gelegt:

-

transurethral (durch die Harnröhre in die Blase) und

-

suprapubisch (2 Fingerbreit über dem Os pubis wird der Katheter durch die Bauchdecke in die Blase eingeführt)

Weiterhin kann man

-

Blasenverweilkatheterismus (transurethral oder suprapubisch) und

-

einmaligen und mehrmaligen (intermittierenden) (Selbst-) Katheterismus unterscheiden.

Wenn absehbar ist, dass ein Katheter über einen längeren Zeitraum liegen soll, ist ein suprapubischer dem transurethralen Katheter vorzuziehen, um die zahlreichen ▶ Komplikationen, insbesondere im Bereich der Harnröhre, zu vermeiden. Zur Kurzzeitdrainage (< 5 Tage) kann zwischen transurethralem oder suprapubischem Blasenverweilkatheter oder intermittierendem Einmalkatheterismus gewählt werden. Schätzungen zufolge kommt es bei 3–10% der Patienten mit liegendem Dauerkatheter zu einer Bakteriurie (Martius 2015; Piechota 2016). Entwickeln die Patienten infolge der Bakteriurie eine Urosepsis, d. h. eine Sepsis, die vom Urogenitaltrakt ausgeht, ist die Sterblichkeit hoch. Daher darf ein Katheter nur nach strenger, medizinisch begründeter und ärztlich angeordneter Indikation gelegt werden und ist so früh wie möglich zu entfernen.

Praxistipp

Als konservativer Behandlungsversuch eines Harnverhalts, insbesondere im ambulanten Bereich bei Kindern, hat sich der Versuch der Spontanmiktion in einer mit warmem Wasser gefüllten Badewanne bewährt.

14.3.2.3 Risikofaktoren

Hauptrisikofaktor für eine katheterassoziierte Harnwegsinfektion ist der Harnblasenkatheter selbst. Weitere Risikofaktoren sind (Lo 2014; Martius 2015):

-

Immunsuppression (Unterdrückung der Abwehrkräfte, z.B. medikamentös)

-

fortgeschrittenes Lebensalter (>50 Jahre)

-

weibliches Geschlecht

-

Diabetes mellitus

-

Niereninsuffizienz

-

lange Liegedauer des Katheters

-

Diskonnektionen des geschlossenen Harndrainagesystems

-

mangelnde Hygiene bei Katheterisierung und Katheterpflege

Die meisten Faktoren lassen sich pflegerisch nicht beeinflussen. Präventionspotenzial besteht jedoch in einer korrekten Indikation, reduzierten Anwendungstagen und einwandfreier pflegerischer Praxis.

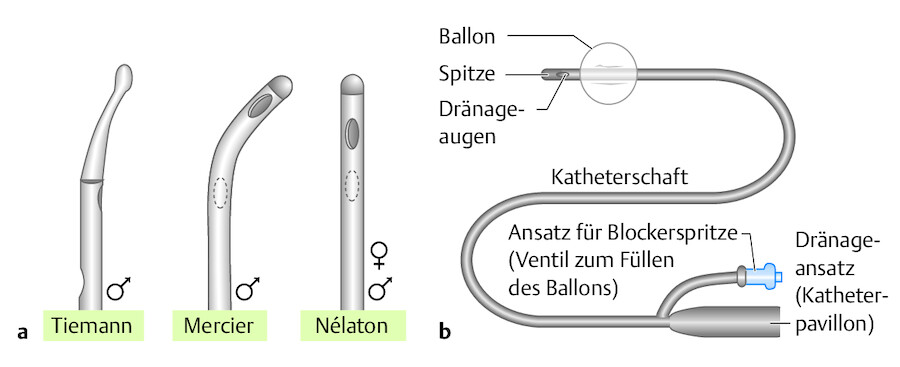

14.3.2.4 Katheterformen

Für Frauen werden i. d. R. nur Nélaton-Katheter, für Männer sowohl Nélaton- als auch Tiemann-Katheter eingesetzt ( ▶ Abb. 14.8). Liegt der Katheter länger, werden doppellumige, weichere Katheter mit Nélaton-Spitze verwendet, die mit einem Ballon in der Blase fixiert werden können. Ein Lumen dient der Urinableitung, über das andere Lumen wird der Ballon gefüllt. Die übliche Ballongröße beträgt 10 ml (Herstellerangaben beachten), größere Ballone werden nur nach operativen Therapien verwendet (z.B. 30 ml). Spezielle urologische Indikationen (z.B. Blasentamponade, d. h. ausgeprägte Blutgerinnselbildung in der Blase) bestehen für 3-lumige Spülkatheter (Hämaturiekatheter), die durch ein 3. Lumen die Zufuhr einer Spüllösung in die Blase erlauben. Sie werden im Notfall und postoperativ angewendet.

Katheterformen.

Abb. 14.8 a Verschiedene Katheterspitzen und b Bestandteile eines Blasenverweilkatheters.

Für kritisch Kranke werden zur ▶ kontinuierlichen Temperaturmessung in der Harnblase (Kerntemperatur) Harnwegskatheter mit Temperaturfühler angeboten.

Durchmesser

Der übliche Durchmesser (gemessen in Charrière = Ch = Maßeinheit für äußeren Durchmesser = ⅓ mm) beträgt bei:

-

Kindern ab 10 Jahren: 8 – 10 Ch

-

beim Erwachsenen: ≤18 Ch (Martius 2015)

Die Katheterstärke ist an das Maß der äußeren Harnröhrenöffnung (Meatus urethrae externus) anzupassen. Größere Durchmesser beschleunigen Urothelschäden und sind nur nach operativen Therapien (transurethrale Operationen) zu evtl. Spülungen zweckmäßig. Eine zu große Katheterstärke, die die Harnröhre ausspannt, beeinträchtigt den Sekretabfluss aus der Harnröhre an der Außenseite des Katheters.

Als Fremdkörper begünstigt ein Blasendauerkatheter den retrograden, extrakanalikulären Erregeraufstieg über die sog. mukopurulente Membran des Urethralschleims zwischen Urethralschleimhaut und Katheter, die als Nährboden für Bakterien dient und eine aufsteigende Infektion entlang des zurückgestauten Sekrets fördert. Ein Katheter kann vom Patienten dauerhaft als störend empfunden werden.

Dünnere, weniger stabile Katheter können vor dem Beckenboden oder in der Pars prostatica (Einengung der Harnröhre durch die Prostata) abknicken ( ▶ Abb. 14.9). Zudem ist die Gefahr einer Via falsa (falscher Weg) größer, bei der durch den Katheter in der Harnröhrenumgebung Schleimhautverletzungen und Blutungen verursacht werden.

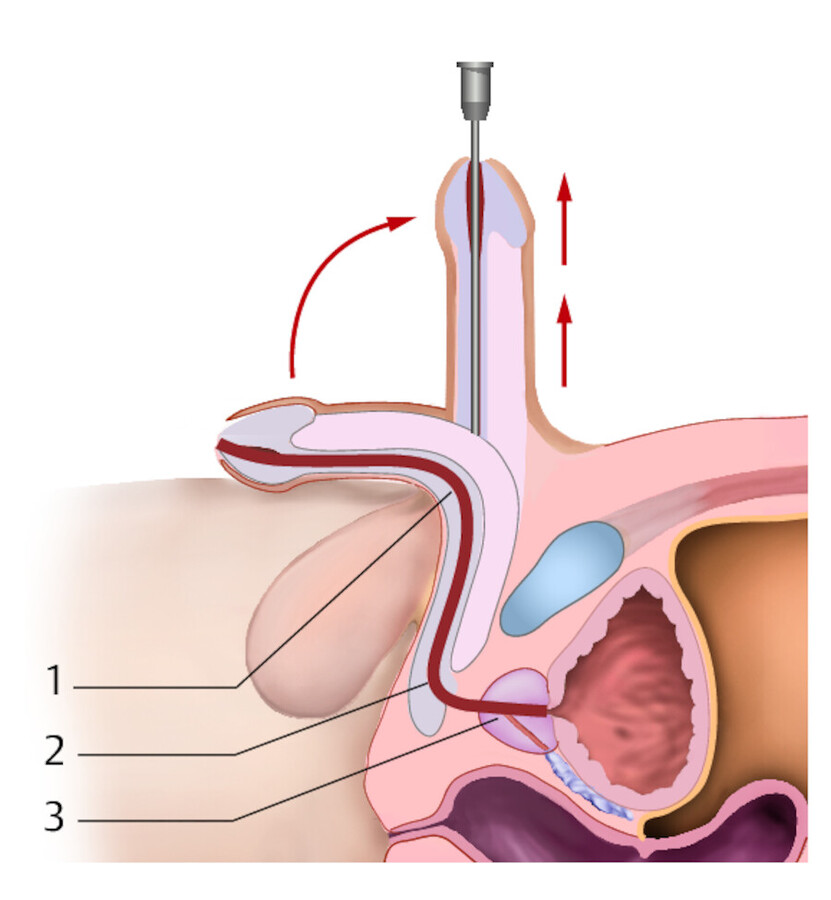

Schwierige Stellen beim Katheterisieren des Mannes.

Abb. 14.9 (1) und (2) Kurvatur, mögliche Einengung der Prostata (3).

Kathetermaterial

Es werden verschiedene Natur- und Kunststoffe verwendet. Je nach Indikation wird man sich für silikonbeschichtetes Latex, Silikon, Rotgummi, PVC oder Polyurethan entscheiden ( ▶ Tab. 14.2 ). Der Einsatz antimikrobiell beschichteter Katheter (z.B. Antibiotika- oder Silberbeschichtung) wird in den aktuellen Leitlinien (CDC-Guidelines [Gould 2009] und KRINKO-Empfehlungen [Martius 2015]) nicht empfohlen. Es besteht die Möglichkeit einer Belastung des Körpers durch die Abgabe von Substanzen aus der Beschichtung; weiter existiert die Gefahr einer bakteriellen Resistenzbildung beim Einsatz antibiotikabeschichteter Katheter.

|

Material |

Anwendungsdauer |

Eigenschaften |

|

Polyvinylchlorid (PVC) |

einmalige Anwendung |

|

|

hydrogelbeschichte (hydrophile Polymere) PVC- oder Polyurethan-Materialien |

einmalige Anwendung |

|

|

Silikon-Latex-Katheter |

kurzfristige Anwendung (bis 5 Tage) |

|

|

beschichtete Katheter (hydrophile Oberflächenbeschichtung) |

kurzfristige Anwendung (bis 5 Tage) |

|

|

Silikon |

langfristige Anwendung |

|

|

Polyurethan |

langfristige Anwendung |

|

14.3.2.5 Harnableitungssystem

Bei jeder Dauerdrainage muss zur Infektionsprophylaxe ein steriles geschlossenes Harnableitungssystem verwendet werden. Geschlossen heißt, dass weder zur Urindiagnostik noch zur Entleerung des Sammelbeutels oder zur Positionsveränderung des Patienten die Verbindung von Katheter und Beutelansatz unterbrochen werden darf ( ▶ Abb. 14.10).

Geschlossenes Urindrainagesystem.

Abb. 14.10 Hygienische Forderungen.

Anforderungen an Harnableitungssysteme

Die KRINKO-Empfehlung (Martius 2015) stellt folgende Forderungen an Harnableitungssysteme:

-

Probeentnahmestelle für bakteriologische Untersuchungen (Entnahme von Urin ohne Diskonnektion des Drainagesystems)

-

Rückflusssperre (positionsunabhängiges vertikales Membranrückschlagventil)

-

Luftausgleichsventil (flüssigkeitsdichte Beutelentlüftung, um ungestörten Harnabfluss zu gewährleisten)

-

Ablassstutzen (nicht nachtropfender Auslauf mit Einhandbedienung)

-

Ablassventil

Sinnvoll ist zudem ein ausreichend langer Ableitungsschlauch, um Zug auf den Katheter zu vermeiden.

14.3.2.6 Legen eines transurethralen Blasenverweilkatheters

Vorbereitung

Das Material wird in Reichweite gestellt, um zügig und hygienisch einwandfrei arbeiten zu können. Die Arbeitsfläche wird wischdesinfiziert (Alkohol 70 %).

Praxistipp

Achten Sie darauf, dass durch ein Schild an der Tür auch sog. „legitimierte“ Mitarbeiter (Mitarbeiter aus dem ärztlichen, therapeutischen oder Servicebereich) den Patienten beim Katheterisieren nicht stören.

Material Das sterile Katheterset enthält ( ▶ Abb. 14.11):

Material zum Legen eines Katheters.

Abb. 14.11

(Foto: K. Oborny, Thieme)

-

Einpackpapier oder -tuch (dient als Arbeitsunterlage und zum Einschlagen des Materials nach Beendigen des Katheterisierens)

-

Lochschlitztuch zum Abdecken des Genitalbereichs (ca. 50 × 60 cm)

-

Petrischale mit 3 – 6 pflaumengroßen Tupfern

-

Pinzette

-

Mullkompressen (ca. 10 × 20 cm; bei Frauen zum Spreizen der Schamlippen, bei Männern, um den Penis zu halten)

-

Auffangschale oder Katheterbeutel (zum Urinsammeln bei Einmalkatheterismus mind. 700 ml fassend)

-

Händedesinfektionsmittel, Abwurfbeutel, saubere Schürze

-

Schleimhautantiseptikum, steriles Kathetergleitmittel (Fertigspritze)

-

ein Paar sterile Handschuhe

-

sterile 10-ml-Spritze zum Probefüllen des Ballons mit sterilem Aqua destillata

-

10-ml-Spritze mit 8 – 10 % Glyzerin-Wasser-Lösung (Fertigspritze)

-

steriler Katheter entsprechend der Indikation, evtl. Reservekatheter

-

steriles geschlossenes Harnableitungssystem für Blasenverweilkatheter

-

unsterile Schutzunterlage

Um Infektionen zu vermeiden, ist eine ▶ sorgfältige Intimwaschung angebracht. Überall, wo Haut auf Haut liegt, siedeln sich Fäulnisbakterien in abgeschilferten Hautschuppen und Drüsensekreten (Smegma = Sekrete von Klitoris und kleinen Schamlippen der Frau sowie Eichel- und Vorhautdrüsen beim Mann) an, die Infektionen auslösen können.

Recht im Fokus

Aus strafrechtlichen Gründen sollte bei der Katheterisierung einer Frau eine weibliche Person, bei der Durchführung beim Mann eine männliche Person anwesend sein. Sexuellem Missbrauch durch Mitarbeiter wird so vorgebeugt (Sitzmann 2014). Die Begleitung muss keine Fachperson sein.

Auch falschen Verdächtigungen und unrichtigen Anzeigen von Patienten mit Missbrauchsvorwürfen gegenüber Mitarbeitern kann damit begegnet werden (Menke u. Schulz 2012).

Durchführung

Die Durchführung sollte idealerweise durch 2 Pflegepersonen erfolgen. In der Praxis wird ein Blasenkatheter aber meist durch eine Pflegeperson mit der Non-touch-Technik gelegt ( ▶ Tab. 14.3 ). Es unterscheidet sich kaum vom Legen eines Einmalkatheters.

|

Frau |

Mann |

|

|

Variation bei der Frau:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Blasenverweilkatheter:

|

|

|

Variation:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Beachte:

|

Einmalkatheterismus:

Blasenverweilkatheter:

Beachte:

|

|

|

|

|

Variationen: Ein aseptischer Katheterismus kann je nach Erfahrung in verschiedenen Varianten ausgeführt werden:

|

|

Merke

Ein transurethraler Katheter ist bei Blutungen aus der Harnröhre oder bei Verdacht auf einen Harnröhrenabriss absolut kontraindiziert. Bei vorangegangenem Beckentrauma muss die Passagefreiheit der Harnröhre durch ein Urethrogramm (Kontrastmitteldarstellung über die Harnröhrenöffnung) geklärt sein. Keinesfalls dürfen polytraumatisierte Patienten „blind“ katheterisiert werden!