1.2 Warum sind Wärmepumpen die Lösung?

Aktuell sind das Heizen und die Erwärmung von Warmwasser (zum Waschen und Duschen) in Haushalten für ein Viertel des Primärenergieverbrauchs in Deutschland verantwortlich (siehe Abbildung 1.3). Die restlichen drei Viertel entfallen auf Industrie, Verkehr, Gewerbe sowie auf den sonstigen Energiebedarf in Haushalten, also für Kochen, Licht, TV, Computer etc. (Alle Zahlen in diesem Abschnitt ohne weitere Erläuterung gelten für Deutschland.)

Abbildung 1.3 Endenergieverbrauch nach Sektoren. Die Heizung von Haushalten ist für ein Viertel des Primärenergieverbrauchs in Deutschland verantwortlich. (Quelle: Umweltbundesamt, Stand: 2021)

Wie wird geheizt? Tabelle 1.1 fasst zusammen, wie viel Prozent der Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz welche Art der Heizung verwenden.

|

Deutschland |

Österreich |

Schweiz |

|

|---|---|---|---|

|

Gas |

50 % |

23 % |

25 % |

|

Öl |

25 % |

13 % |

40 % |

|

Fernwärme |

14 % |

30 % |

8 % |

|

Wärmepumpe |

3 % |

11 % |

16 % |

|

Holz/Pellets |

3 % |

17 % |

6 % |

|

Strom |

2 % |

6 % |

|

|

Sonstige |

3 % |

5 % |

Tabelle 1.1 Die Verteilung der Heizungsarten pro Haushalt variiert in der DACH-Region stark. (Quellen: D: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) 2021; Ö: Statistik Austria 2019/2020; CH: Bundesamt für Statistik 2021)

Die Zahlen bedürfen einiger Erläuterungen:

-

Fernwärme: Bei mehr als 40 Prozent aller Fernwärmeanlagen stammt die Wärme aus der Verbrennung von Gas. Zum Glück handelt es sich dabei oft um eine Doppelnutzung: Viele Gaskraftwerke sind mit einer Anlage zur Kraft-Wärme-Kopplung ausgestattet; die im Kraftwerk sowieso entstehende Wärme kann so in das Fernwärmenetz eingespeist werden, was den Gesamtwirkungsgrad des Kraftwerks im Winter verbessert.

Andere Wärmequellen sind Industrieanlagen (Nutzung von Prozesswärme), Müllverbrennungsanlagen oder, zum Glück immer seltener, Kohlekraftwerke. Nur ganz vereinzelt können warme Quellen unter der Erde genutzt werden (Geothermie).

Kurz und gut: Der Anteil der Haushalte, die in letzter Konsequenz mit Gas bzw. fossil beheizt werden, ist sogar noch höher als Tabelle 1.1 vermuten lässt.

-

Holz-/Pelletheizung: Der BDEW inkludiert Holz- und Pelletheizungen unter und gibt dafür einen Anteil von 6,2 Prozent an. Laut anderen Quellen heizen in Deutschland ca. 3 bis 4 Prozent aller Haushalte mit Pellets, Hackschnitzeln oder Stückholz.

Im Unterschied dazu nimmt Österreich mit einem sehr hohen Anteil von Pelletheizungen eine Spitzenposition innerhalb von Europa ein. Aktuell werden rund 13 Prozent der Haushalte mit Pellets beheizt, weitere 4 Prozent mit Stückholz oder Hackschnitzel.

Weil Holz und Pellets regenerativ sind, gelten Pelletheizung nicht als fossil. Ich werde Ihnen in Abschnitt 1.3 erläutern, dass Pelletheizungen dennoch nur in Ausnahmefällen eine ökologisch sinnvolle Alternative zu Wärmepumpen sind.

-

Warmwasser: Die meisten Datenerhebungen differenzieren nicht, ob die Anlage nur die Heizung oder auch das Warmwasser betrifft. Dabei ist das ein wichtiger Unterschied. Die Warmwassererwärmung beansprucht ca. ein Sechstel der Gesamtenergiemenge für Heizung und Warmwasser. Tendenziell wird dieser Anteil sogar immer höher, weil der Heizbedarf in gut gedämmten Häusern und Wohnungen sinkt, der Warmwasserbedarf aber gleich bleibt.

In größeren Wohnanlagen dient die zentrale Heizungsanlage aber oft nur für die Heizung, nicht für das Warmwasser. Dann braucht jeder Haushalt zusätzlich einen Elektroboiler oder einen Gasdurchlauferhitzer für das Warmwasser.

-

Heizungsanzahl versus Energiemenge: Es gibt im Internet viele Quellen, die den Heizungsmarkt abbilden, wobei es je nach Erhebung und Aktualität zu kleineren Abweichungen kommt. Wenn die Zahlen dagegen vollkommen anders aussehen als in diesem Buch, gilt eine ganz andere Methodik. Beispielsweise stellt die Statistik Austria einen Datensatz zur Verfügung, der nicht die Anzahl der Haushalte, sondern die pro Heizungsart aufgebrachten Energiemengen vergleicht.

Von der fossilen zur regenerativen Heizung

Kurz zusammengefasst: In Deutschland wird aktuell zu rund 80 Prozent fossil geheizt. Damit ist das Heizen für 20 Prozent des gesamten CO₂-Ausstoßes in Deutschland verantwortlich. In Österreich und der Schweiz sind die Anteile zwar geringer, aber immer noch zu hoch.

Was können nun Wärmepumpen daran ändern? Die herausragende Eigenschaft von Wärmepumpen besteht darin, dass diese Geräte aus einer Kilowattstunde (kWh) Strom drei bis vier Kilowattstunden Wärme produzieren können. Das widerspricht dem Hausverstand und dem, was ich meinen Kindern beigebracht habe: Wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es selten wahr.

Wärmepumen sind die Ausnahme! Sie können zwar natürlich keine Energie vermehren, aber sie nutzen Umgebungswärme, um ihre unglaublichen Leistungszahlen zu erzielen.

Wenn Sie z. B. mit einer Luftwärmepumpe heizen und dabei eine Kilowattstunde Strom aufwenden, entnimmt die Wärmepumpe der Luft im Freien Wärme im Ausmaß von weiteren drei Kilowattstunden. Abzüglich diverser Verluste wird es in Ihrem Haus um so viel wärmer, als hätten Sie durch eine herkömmliche Stromheizung 3,5 kWh Strom fließen lassen. Dafür wird es draußen etwas kälter. Die Gesamtenergiebilanz stimmt also. (Beim Kühlschrank ist es so ähnlich – nur umgekehrt: Im Kühlschrank wird es kälter, aber in Ihrer Küche wird es wärmer.)

Wirkungsgrad versus Leistungszahl

Oft wird geschrieben, Wärmepumpen hätten einen Wirkungsgrad größer 1. Auch wenn das Richtige gemeint ist – so wie der Begriff »Wirkungsgrad« in der Physik definiert ist, ist ein Wert größer 1 unmöglich. Eine Wärmepumpe wäre dann ein Perpetuum mobile!

Der korrekte Begriff lautet »Leistungszahl« und beschreibt das Verhältnis zwischen produzierter Wärme und eingesetzter Energie (siehe auch Abschnitt 2.11, »Leistungszahl, Jahresarbeitszahl und andere Kennzahlen«). Und die Leistungszahl ist tatsächlich größer 1!

Die genaue Funktionsweise von Wärmepumpen beschreibe ich im nächsten Kapitel, aber so viel können Sie mir jetzt schon glauben: Die Wärmepumpe überträgt Wärme von außen nach innen. Draußen (je nach Typ der Wärmepumpe: in der Luft, im Erdreich, im Wasser) fehlt die Wärme nicht. Und drinnen wird es um ein Mehrfaches wärmer, als würden Sie mit der gleichen Strommenge eine Herdplatte, einen Elektroheizstrahler oder eine Infrarotheizung betreiben.

Die entscheidende Frage ist jetzt: Wo kommt der Strom für die Wärmepumpe her? Die gute Leistungszahl in Ehren, aber wenn der Strom vorher (übrigens mit einem ziemlich schlechten Wirkungsgrad!) in einem Gas- oder Kohlekraftwerk produziert wurde, erscheint die Sache sinnlos. (Lesen Sie dazu aber unbedingt den folgenden Kasten!)

Tatsächlich stammten 2022 bereits 46 Prozent des Bruttostromverbrauchs aus erneuerbarer Energie – annähernd drei Mal so viel wie 10 Jahre früher. Aktuell werden viele weitere Anlagen zur regenerativen Stromgewinnung (insbesondere Windkrafträder und PV-Anlagen) gebaut und geplant, sodass sowohl der regenerative Anteil am Strom als auch die Gesamtmenge in den nächsten Jahren weiter steigen werden. Ob das aktuelle Ausbautempo ausreicht, den regenerativen Anteil bis 2030 auf 80 Prozent zu heben und die Vorgabe der Bundesregierung zur Erreichung der Klimaschutzziele umzusetzen, bleibt abzuwarten. Auf jedem Fall schreitet der Umbau der Stromerzeugung auf regenerative Energie rasch voran.

|

2021/2022 |

Zielvorgabe 2030 |

|

|---|---|---|

|

Deutschland |

46 % |

80 % |

|

Österreich |

80 % |

100 % |

|

Schweiz |

70 % |

– |

Tabelle 1.2 Regenerativer Anteil an der Stromproduktion heute und (vielleicht) in der nahen Zukunft (Quellen: D: Umweltbundesamt; A: Bundesministerium für Klimaschutz; CH: Bundesrat)

Zum Vergleich noch die Zahlen für Österreich und die Schweiz (siehe Tabelle 1.2): Dort liegt der Anteil der erneuerbaren Energie an der Stromproduktion bereits jetzt bei rund 80 Prozent. Die deutlich höheren Werte haben damit zu tun, dass in beiden Ländern viel Strom durch Wasserkraft gewonnen wird.

In der Schweiz tragen einige Kernkraftwerke mit fast 30 Prozent zur Stromproduktion bei. Eine Pressemitteilung des Schweizer Bundesrats spricht dennoch von einem regenerativen Anteil von 80 % bei der Stromnutzung. Das ist aber ein Rechentrick, bei dem der Import und Export von Strom berücksichtigt wird. Produziert wird aktuell nur zu 70 % regenerativ. (Kernkraft ist nicht fossil und stößt kein CO₂ aus. Aus meiner ganz persönlichen Perspektive erscheint mir die Nutzung vorhandener Kernkraftwerke – zumindest für die nächsten Jahre – ein akzeptabler Kompromiss, definitiv besser als der fortgesetzte Betrieb von Kohlekraftwerken. Aber Kernkraft gilt dennoch nicht als regenerativ.)

Was ist ökologischer: eine Gasheizung oder eine Wärmepumpe, die mit Strom aus dem Gaskraftwerk betrieben wird?

Sie ahnen es vermutlich schon – die Fragestellung ist so nicht sinnvoll. Sie müssen immer den gesamten Strommix berücksichtigen. Ihr Strom kommt nicht von einem Kraftwerk, sondern anteilig aus PV-Anlagen, Wind-, Gas- und Kohlekraftwerken, vielleicht sogar aus (Kern-)Kraftwerken der Nachbarländer.

Beim aktuellen Strommix in Deutschland reduzieren Sie beim Heizen mit einer Wärmepumpe die CO₂-Emissionen auf ca. die Hälfte im Vergleich zu einer Gas- oder Ölheizung. In Österreich und der Schweiz, wo der regenerative Anteil an der Stromproduktion heute schon höher ist, sparen Sie noch mehr CO₂ ein.

Hätten Sie wirklich Ihr eigenes Gaskraftwerk, sähe die Rechnung so aus: Gaskraftwerke erzielen einen Wirkungsgrad zwischen 30 und 60 Prozent. Die deutschen Gaskraftwerke schaffen im Schnitt ca. 47 Prozent. (Bei einigen Gaskraftwerken wird die Abwärme durch eine sogenannte Kraft-Wärme-Kopplung zusätzlich als Fernwärme genutzt. Das steigert den Wirkungsgrad, solange diese Wärme tatsächlich genutzt wird – also vor allem im Winter.)

Bleiben wir bei 47 Prozent. Mit dem Strom können Sie mit einer Wärmepumpe ca. 3,5 Mal so viel Wärme erzeugen. Dank der Wärmepumpe haben Sie aus 1 kWh Gas im Kraftwerk 1,65 kWh Wärme zu Hause produziert (0,47 × 3,5 = 1,65). Je höher der regenerative Anteil im Strom ist, desto besser schneidet die Wärmepumpe ab.

Wenn Sie das Gas dagegen in einem Wohnraum in einer modernen Gasbrennwerttherme verbrennen, erzielen Sie einen Wirkungsgrad von gut 90 Prozent. (Etwas Wärme geht selbst bei Idealbedingungen über den Kamin verloren.) Das ist gut, aber dennoch viel schlechter als beim Umweg über die Wärmepumpe.

Einmal angenommen, 80 Prozent der heute fossilen Heizungen in Deutschland würden durch Wärmepumpen ersetzt und der regenerative Anteil an der Stromerzeugung (und wegen des Zusatzbedarfs durch die Wärmepumpen ist mehr Strom notwendig als bisher) kann auf 80 Prozent gehoben werden – dann würden zwei Drittel des fossilen Ausstoßes durch Heizungen eingespart. Das ist ein ziemlich großes Stück des Kuchens!

Auch wenn dieses Wunschszenario nicht über Nacht eintreten wird: Wärmepumpen können einen substanziellen Beitrag hin zur Klimaneutralität leisten.

Persönlicher Nutzen

Bis jetzt habe ich mich in meinen Ausführungen auf gesellschaftspolitische Fragen und Ziele konzentriert. Aber vielleicht denken Sie ganz pragmatisch: Was bringt mir die Installation einer Wärmepumpe persönlich? Lohnt es sich auch wirtschaftlich?

Wärmepumpen sind in der Errichtung deutlich teurer als Gas- oder Ölheizungen, im Betrieb billiger. Das gilt gleichermaßen für Neubauten und für die Bestandssanierung. Bei der Sanierung kommen aber weitere Kosten hinzu, z. B. für die Dämmung, die Veränderung der Heizkörper oder den Einbau einer Fußbodenheizung. (Bei Altbauten ist eine vernünftige Dämmung in jedem Fall empfehlenswert; diese Kosten werden früher oder später sowieso anfallen, selbst dann, wenn Sie weiter ohne Wärmepumpe heizen.)

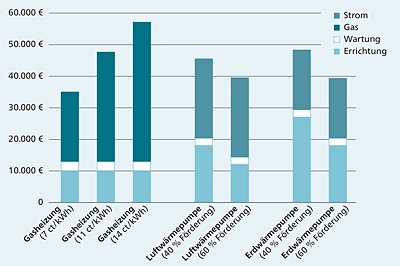

Eine Gruppe renommierter deutscher Wissenschaftler rund um Jens Clausen hat versucht, die Lebenszykluskosten einer Gasheizung mit denen einer Wärmepumpe für ein konkretes Haus zu vergleichen (siehe Abbildung 1.4). Der Rechenzeitraum beträgt 15 Jahre. Das Modell inkludiert Errichtungs-, Wartungs- sowie Strom- oder Gaskosten.

Abbildung 1.4 Kosten für die Errichtung und den Betrieb einer Gasheizung/Wärmepumpe Quelle: Jens Clausen et al. (2023) »Die schnelle Verbreitung der Wärmepumpe ist zentral für schnelle Wärmewende«

Dabei wurden Luft- und Erdwärmepumpen berücksichtigt, wobei jeweils zwei Varianten mit einer Förderquote von 40 oder 60 Prozent gerechnet wurden. Als Strompreis wurden 26 Cent/kWh angenommen.

Beim Gaspreis wurden drei Varianten mit 7, 11 und 14 Cent/kWh gerechnet. Die 7 Cent/kWh sind der historische Preis vor der Klimakrise und dem Ukrainekrieg. 11 und 14 Cent/kWh sind Annahmen für einen niedrigen bzw. hohen Preis (im Schnitt über die nächsten 15 Jahre). Weitere Details können Sie hier nachlesen:

https://info-de.scientists4future.org/gas-oder-waermepumpe

Unter den Voraussetzungen der Beispielrechnung sind Wärmepumpen günstiger als Gasheizungen – es sei denn, Gas wird wieder so billig wie in der Vergangenheit. Das ist aufgrund von CO₂-Abgaben auszuschließen.

Das Diagramm zeigt aber auch, dass die Ersparnis je nach Variante nicht riesig ist – und dass der Strompreis von entscheidender Bedeutung ist. Die in der Veröffentlichung von Jens Clausen angenommenen 26 Cent/kWh sind eher am unteren Rand der Erwartungen. In unseren Beispielrechnungen in diesem Buch sind zumeist 30 ct/kWh angesetzt.

Zu erwarten ist, dass Strom im Zuge des aktuell intensiven Ausbaus von Photovoltaikanlagen und Windkraftwerken billiger wird. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass der Strompreis in Zukunft jahreszeitlich oder womöglich sogar stündlich zu unterschiedlichen Preisen verrechnet wird; dann wird Strom an kalten Wintertagen tendenziell teurer als im Sommer sein, was für den Betrieb von Wärmepumpen natürlich nachteilig ist. Nahezu sicher ist, dass Gas und Heizöl aufgrund gesetzlicher CO₂-Abgaben und -Steuern teurer werden.

Aktuell haben Sie das Glück, dass der Umbau des Heizungssystems stark gefördert wird (siehe Kapitel 7). Das mindert die Unsicherheit in der finanziellen Kalkulation und reduziert die Amortisierungszeit. Trotzdem wäre es unseriös, hier zu versprechen, der Einbau einer Wärmepumpe lohnt sich nach 15 Jahren oder in irgendeinem anderen konkreten Zeitraum. Zu viel hängt von den konkreten Gegebenheiten Ihres Wohngebäudes und von der zukünftigen Entwicklung der Energiepreise ab. Eine Reihe ganz konkreter Musterrechnungen finden Sie in Kapitel 6.

Losgelöst von ökologischen und ökonomischen Fakten haben Wärmepumpen zwei weitere Vorteile:

-

Sie können die Wärmepumpe im Sommer auch zur Kühlung verwenden. Dieses Thema behandle ich in Kapitel 4 ausführlich.

-

Sie brauchen weder Kamin noch Kaminkehrer.

Idealkombination: Wärmepumpe plus eigene PV-Anlage

Wenn Ihr Dach und Ihr Budget es zulassen, sollten Sie eine Wärmepumpe mit einer Photovoltaik-Anlage kombinieren. Dann können Sie den Strom zum Heizen gleich selbst produzieren.

Das Ganze hat natürlich einen großen Haken. Die PV-Anlage liefert dann am wenigsten Strom, wenn Sie ihn am dringendsten brauchen – im Winter!

Tatsächlich ist die Lage nicht ganz so schlimm, wie Sie vielleicht vermuten. Im Dezember und Januar liefert Ihre PV-Anlage wirklich zu wenig Strom, um nennenswert beim Heizen mitzuhelfen – da sind Sie fast vollständig auf Ihren Stromversorger angewiesen. In den Randmonaten November und Februar sieht die Sache schon besser aus, die PV-Anlage kann bereits spürbar Strom beisteuern. In den restlichen acht Monaten sind Sie mit einer richtig dimensionierten PV-Anlage weitgehend autark, haben also genug Strom zum Heizen in der Übergangszeit, zum Erwärmen des Warmwassers und für den restlichen Haushalt. In Summe ist das eine lohnenswerte Kombination. Mehr Details folgen im Kapitel 8.

Nachteile

Ich will Ihnen in diesem Buch nicht das Blaue vom Himmel versprechen. Wärmepumpen haben neben den hohen Investitionskosten auch andere Nachteile:

-

Lärm: Die aktuell beliebteste Art der Wärmepumpe ist die Luftwärmepumpe. Sie wird im Freien aufgestellt, typischerweise vor dem Haus. Das Funktionsprinzip beruht darauf, der Umgebungsluft Wärme zu entziehen. Deswegen muss die Luft mit einem Ventilator durch die Wärmepumpe bewegt werden. Das verursacht Lärm.

Moderne Wärmepumpen sind sehr leise, aber sie sind nicht lautlos. Wenn Sie eine Wärmepumpe aufstellen möchten, müssen Sie die örtlichen Lärmschutzbestimmungen einhalten. Sie sollten sich auch darauf einstellen, dass manche Nachbarn Ihre Wärmepumpe zu hören glauben, sobald sie diese nur sehen – selbst wenn das Gerät gerade ausgeschaltet ist!

-

Kondenswasser: Luftwärmepumpen produzieren Kondenswasser, das Sie ableiten bzw. versickern müssen. Im Winter besteht die Gefahr der Vereisung.

-

Tiefenbohrung: Wenn Sie sich dagegen für eine Sole-Wasser-Wärmepumpe entscheiden (umgangssprachlich eine »Erdwärmepumpe«), erzielen Sie eine höhere Leistungszahl und produzieren im Freien keine Geräusche. Allerdings müssen Sie nun eine Tiefenbohrung durchführen, die teuer ist.

-

Problemfall Wohnung: Nicht jeder genießt den Luxus, in einem Einfamilienhaus zu wohnen. Wohnungen werden häufig durch Gasetagenheizungen mit Wärme und Warmwasser versorgt. Derartige Gasthermen zu ersetzen, ist eine riesige Herausforderung, vermutlich eine noch größere als bei Ein- oder Zweifamilienhäusern.

Es ist natürlich technisch möglich, kleine Luftwärmepumpen zu bauen. Das größte Problem bleibt aber der Zugang zur Außenluft – möglichst ohne das optische Erscheinungsbild der Wohnanlage zu zerstören und die Nachbarschaft mit Lärm zu quälen. Außerdem sind kleine Geräte im Verhältnis zur Leistung sehr teuer. Eine »klassische« Luftwärmepumpe, wie sie für Einfamilienhäuser gebräuchlich ist, scheidet für eine Wohnung eher aus.

Eine Alternative sind Klimaanlagen, die auch wärmen können. Deren Leistungszahl ist ähnlich gut wie bei großen Wärmepumpen, aber die Geräte heizen mit warmer Luft und sorgen für ein unangenehmes Raumklima, sie verursachen auch innen Geräusche, sind optisch wenig attraktiv (innen wie außen) und können nur schwer mehrere Räume versorgen. Die meisten Klimaanlagen können zudem kein Warmwasser erhitzen. Dazu wird dann – ökologisch unbefriedigend – oft ein Elektroboiler eingesetzt.

Deutlich leichter lassen sich Wohnanlagen sanieren, wenn eine zentrale Öl- oder Gasheizung durch eine ebenso zentrale große Wärmepumpe ersetzt werden kann. Für derart große Investitionen lässt sich aber erfahrungsgemäß nur schwer eine Mehrheit der Eigentümer finden.

Auf diese und viele weitere Detailfragen gehe ich ausführlich im nächsten Kapitel ein.